¿Invisibles o invisibilizados? La COVID-19 y los solicitantes de refugio venezolanos en Perú

Marta Castro Padrón. Coordinadora de investigación, Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE) (Lima, Perú). mcastro@equilibriumbdc.com.

Luisa Feline Freier. Profesora asociada de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad del Pacífico (Lima, Perú). lf.freierd@up.edu.pe. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4653-4812

Perú es el segundo país receptor de población venezolana, tras Colombia, y el primero en el mundo en recibir solicitantes de refugio de dicha nacionalidad. Este artículo explora cómo la COVID-19 ha impactado en las condiciones de vida de esta población en Perú. Asimismo, se analiza el papel del Estado peruano en la producción de la irregularidad y cómo esta condición agudiza la vulnerabilidad socioeconómica de la población venezolana. Los resultados reflejan la participación activa del Estado en la producción de dicha irregularidad, principalmente, por restringir el acceso al sistema de refugio y no considerar la aplicación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, lo que ha provocado mayor vulnerabilidad socioeconómica, sobre todo durante la pandemia.

«La pandemia, en realidad, sí me ha afectado mucho, porque muchos organismos tuvieron que cerrar y se ha atrasado la tramitación de las citas para el carné (...) Lo más desafiante es la espera, qué opción tenemos para regularizar más formalmente nuestra estadía, porque con esa solicitud estamos legal pero a la vez no estamos legal, estamos esperando así como asustados a que de repente llegue el día y nos digan “no, ustedes se tienen que ir de aquí”, y yo francamente no vuelvo a Venezuela, es imposible, allá no se puede vivir más» (Edgar, 48 años).

El caso de Edgar –un solicitante de refugio1 venezolano que llegó a Perú en 2019 en busca de protección internacional– visibiliza el retraso en la tramitación de citas para el carné de solicitante de refugio y la falta de comunicación por parte de las entidades gubernamentales peruanas competentes. A la vez, el retraso en la tramitación de documentos provisionales refleja el colapso del sistema de refugio peruano y las consecuencias en la precariedad legal y vulnerabilidad socioeconómica –incluidos la incertidumbre y el miedo– de la población solicitante de refugio en el país. En este caso, Edgar solicitó refugio el 5 de septiembre de 2019; sin embargo, la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) no le dio cita hasta el 5 de octubre de 2021 para poder recoger el carné que lo acredita como tal (¡más de dos años después!).

Antes de la pandemia, la CEPR había anunciado que iba a adelantar las citas, pero con la irrupción de la COVID-19 todas las gestiones se paralizaron, incluidas las de Edgar. Hasta diciembre de 2021, la emisión de carnés de solicitante de refugio aún estaba suspendida, por lo que casi 400.000 venezolanos solicitantes de refugio están a la espera de una cita para obtener su carné que los acredite con estatus de solicitante de refugio (Briceño et al., 2020). Mientras tanto, residen en el país con una carta en papel firmada por la CEPR y una autorización de trabajo que no es reconocida por la mayoría de empleadores y que limita el acceso a derechos básicos (Blouin y Freier, 2019; Briceño et al., 2020).

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 1,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos –de ellos 536.100 como solicitantes de refugio [junio de 2021]– residen actualmente en Perú, lo que convierte al país en el primer receptor de solicitantes de refugio venezolanos y en el segundo receptor de población venezolana desplazada a nivel mundial. A este fenómeno de desplazamiento venezolano se ha sumado la llegada de la pandemia, la cual ha visibilizado las condiciones de vida precarias en las que vive la población migrante y refugiada, así como la necesidad de estudiar los impactos diferenciados de esta crisis en el mundo. Por ejemplo, basándose en datos de ocho países receptores antes de la pandemia, Dempster et al. (2020) encuentran que la población migrante y refugiada tiene un 60% más de probabilidad que la población nativa de estar trabajando en sectores fuertemente impactados por la pandemia y de experimentar mayores dificultades para acceder a redes de protección social, lo que los convierte en población especialmente vulnerable a la pérdida de ingresos y la pobreza (Banco Mundial, 2020).

Perú ha sido uno de los países más afectados por la COVID-19, a pesar de ser uno de los primeros de la región en imponer medidas de aislamiento social obligatorio y cierre de fronteras. Asimismo, la pandemia ha contribuido a que haya implementado políticas migratorias cada vez más restrictivas, como lo demuestra la militarización de las fronteras para frenar los flujos migratorios y la suspensión de los sistemas de refugio, así como la exclusión de la población migrante y refugiada de las políticas de asistencia socioeconómica impulsadas por el Estado (Acosta y Brumat, 2020; Freier y Vera Espinoza, 2021; Vera Espinoza et al., 2021). En este contexto, la población migrante y refugiada venezolana se ha visto particularmente afectada por la pérdida de empleos y reducción de ingresos, el limitado acceso a servicios de salud, el riesgo de ser víctimas de desalojos y el aumento de episodios de xenofobia y discriminación. Al respecto, sin embargo, es importante recalcar que la población venezolana ya vivía en condiciones de vulnerabilidad antes de la pandemia. En el ámbito socioeconómico, un 18% de las personas venezolanas en Perú estaban viviendo en condición de pobreza de ingresos (Banco Mundial, 2019), 9 de cada 10 trabajaba en la informalidad (INEI, 2019) y la mayoría ganaba hasta 37% menos por hora que la población nacional desempeñando funciones similares (Banco Mundial, 2019). En el ámbito de salud y vivienda, para 2018, solo un 8,5% tenía afiliación a un seguro de salud (INEI, 2019) y la mayoría contaba con un acuerdo verbal sobre sus viviendas (R4V, 2021b), lo que genera mayor inseguridad y mayor riesgo de desalojo en caso de conflicto. Estas condiciones de vulnerabilidad están asociadas a la irregularidad migratoria de la población y a la precariedad de los documentos y permisos provisionales otorgados a la población venezolana, obstaculizando el goce efectivo de derechos.

Este artículo tiene como objetivo explorar el impacto de la COVID-19 en la precariedad legal y socioeconómica de la población solicitante de refugio de nacionalidad venezolana en Perú, poniendo el foco en el rol del Estado peruano en la producción de la irregularidad y cómo esta condición agudiza la vulnerabilidad socioeconómica de la población venezolana que busca protección internacional. Para ello, se aplican métodos mixtos a fin de analizar los datos primarios resultantes de dos encuestas representativas realizadas en los meses de junio y octubre de 2020, así como los resultados de entrevistas semiestructuradas a 28 solicitantes de refugio y actores clave realizadas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Con ello, este estudio quiere contribuir a la literatura emergente sobre los procesos de integración y protección de solicitantes de refugio en el Sur Global, así como a la literatura sobre el impacto de la COVID-19 en los solicitantes de refugio y refugiados a escala mundial.

El artículo se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se ofrece, por una parte, el marco teórico con una revisión de la literatura emergente sobre los impactos de las crisis, tanto económicas como sanitarias, en poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio –y en el sistema de protección internacional, especialmente en América Latina y otros países del Sur Global– así como el rol de los estados en la configuración de la irregularidad y condiciones de vulnerabilidad; y, por la otra, la metodología. En segundo lugar, se aborda el contexto peruano, con un análisis de la política migratoria y de refugio actual dentro del contexto de instrumentos jurídicos sobre protección internacional a nivel regional e internacional, así como también medidas específicas de respuesta a la emergencia sanitaria, implementadas por el Gobierno peruano, que excluyeron a la población migrante y refugiada en el país. En tercer lugar, se presentan los hallazgos de nuestra investigación sobre el rol del Estado peruano en la producción de irregularidad y las implicaciones de esta condición en las vulnerabilidades socioeconómicas de las personas solicitantes de refugio venezolanas, agravadas por el contexto de la pandemia de la COVID-19. Por último, el artículo se cierra con una discusión y conclusiones de los resultados.

Marco teórico y metodología: una revisión de la literatura

Para desarrollar el tema del impacto de la COVID-19 en las vivencias de la población solicitante de refugio venezolana en el Perú, así como el rol del Estado peruano en la agudización de su precariedad jurídica y socioeconómica, este artículo emplea un marco analítico basado en la literatura sobre políticas de inmigración y refugio en contextos de crisis, tanto económicas como sanitarias, así como también en la reproducción de la irregularidad por actores gubernamentales.

Durante los períodos de crisis, la población migrante y refugiada tiende a enfrentarse a vulnerabilidades específicas y en mayor proporción que la población local. Para que la protección de las personas migrantes y refugiadas sea una prioridad en esos momentos críticos, se requiere adaptación y tomas de acción rápidas, lo que a su vez depende del acceso a financiamiento, información y políticas migratorias flexibles (Majidi et al., 2020). Si bien sabemos que las crisis económicas tienden a causar cambios restrictivos en las políticas de inmigración y refugio, los impactos de las restricciones a la movilidad humana en el caso de las pandemias son más inmediatos y severos. Al inicio de la COVID-19, 167 países cerraron sus fronteras parcialmente o de manera total, de los que 90 no habían hecho excepciones para las personas en busca de protección internacional (ACNUR, 2020).

Con respecto a la literatura sobre las políticas de inmigración y refugio en el contexto de crisis económicas, varios autores coinciden en señalar el impacto de dichas crisis en los sistemas nacionales de refugio. Como ejemplo, encontramos la primera crisis del petróleo en los años setenta del siglo pasado (Beets y Willekens, 2009) y la recesión económica de 2008 en varios países de Europa (Trauner, 2016); crisis que derivaron en un deterioro del sistema de protección internacional (ibídem) con la adopción de legislaciones más restrictivas (Chetail y Bauloz, 2011) y la falta de políticas diferenciadas de protección hacia las personas refugiadas (Koser, 2009). Vemos, así, cómo las crisis económicas también pueden servir como pretexto para restringir los derechos de las personas solicitantes de refugio (Trauner, 2020), lo que exacerba las vulnerabilidades y episodios de xenofobia y racismo hacia las personas con necesidades de protección internacional (Beets y Willekens, 2009).

En relación con las pandemias, Dionne y Turkmen (2020) argumentan cómo a lo largo de la historia los brotes de enfermedades transmisibles –como el ébola y la viruela– han sido un caldo de cultivo para la discriminación y estigmatización de grupos de personas migrantes, lo que, a su vez, ha dado como resultado la inacción de los gobiernos para implementar políticas inclusivas y la politización de las pandemias para avanzar en los intereses estratégicos de otras áreas de políticas, como la migración. Específicamente sobre el impacto de la COVID-19 en los sistemas de protección internacional, la literatura es todavía escasa. Varios autores explican cómo algunos países están explotando los estados de emergencia declarados durante la pandemia para suspender y limitar el derecho al refugio (Ghezelbasch y Tan, 2020) y para introducir políticas controversiales más restrictivas que limitan aún más el acceso a la protección internacional e institucionalizan la marginalización de las personas refugiadas (Crawley, 2021).

Enfocándose en países del Norte Global, un grupo de autores coincide en afirmar el impacto negativo de la crisis global de salud pública en las políticas migratorias y de refugio en países como Canadá y Grecia (Donato y Ferris, 2020; Mercier y Rehaag, 2021; Fouskas, 2020); y, en el caso del Sur Global, se evidencia la falta de un enfoque diferenciado que tome en cuenta la situación de marginalización de la población refugiada y solicitante de refugio en los planes estatales, como en el caso de Sudáfrica (Mukumbang et al, 2020), y cómo esta exclusión contribuye a un mayor estigma, aislamiento y vulnerabilidad de la población refugiada, como el ejemplo de Uganda (Bukuluki et al., 2020).

La falta de una perspectiva diferenciada en los planes gubernamentales para aliviar los impactos de la COVID-19 invita a pensar en el papel que juega el Estado en la construcción y profundización de la precariedad y vulnerabilidades de la población migrante, refugiada y solicitante de refugio. En este sentido, varios autores coinciden en señalar que la situación de regularidad o irregularidad pueden verse facilitadas, o impedidas, por medidas administrativas a varios niveles, así como por una miríada de burocracias que ejercen con discrecionalidad (Acosta y Freier, en prensa). Según De Genova (2002), la ilegalidad, o irregularidad, es un estatus jurídico producto de las leyes migratorias y de intervenciones deliberadas de los estados que han revisado y reformulado las leyes para su construcción. Fassin (2015) explora cómo los estados europeos han convertido al estatus de refugiado en un derecho abstracto e inaccesible a través del concepto de la economía moral, lo que deriva en un rechazo de solicitudes de asilo a pesar de que las condiciones que antes concedían ese estatus no han cambiado con el paso del tiempo. La configuración de esta ilegalidad conlleva la creación de un sistema que tiene consecuencias legales y socioeconómicas para los migrantes y refugiados, como el temor a ser detenido por las autoridades o retornado al país de origen (De Genova, 2002), así como una mayor exclusión, represión y vulnerabilidad, como reflejan Jaramillo et al. (2020) para el caso de Argentina y Álvarez (2020) para el de Ecuador.

En América Latina, ya antes de la pandemia, eran varias las prácticas de los estados que contribuyeron a la irregularidad migratoria. Por ejemplo, la introducción del requisito de una visa (muchas veces llamada «humanitaria») a los ciudadanos venezolanos en Chile, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú ha agudizado la magnitud de la irregularidad en la región (Freier y Luzes, 2021; Acosta y Freier, en prensa). La literatura reciente también evidencia cómo han empeorado las condiciones de precariedad y vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas en América Latina debido a las medidas de prevención de la expansión de la COVID-19, como el cierre de fronteras, la inmovilización social obligatoria, la ralentización o suspenso de los procedimientos para solicitar el refugio, los requisitos documentarios y la falta de información (Vera et al., 2020; Zapata y Prieto Rosas, 2020; Freier y Castillo Jara, 2021; Martuscelli, 2021)2. Sin embargo, para averiguar el alcance de estas medidas, resulta necesario profundizar en el vínculo entre la irregularidad, los sistemas de refugio y los impactos de esta condición irregular en la población solicitante de refugio.

Si bien la literatura sobre el impacto de la COVID-19 en el sistema de protección internacional y, más específicamente, sobre los impactos desproporcionados de la pandemia en la población migrante y refugiada está en auge, se observan dos brechas en la literatura. Por un lado, hay un vacío de investigaciones que exploren la situación diferenciada de las personas solicitantes de refugio –en particular en América Latina– y, por el otro, faltan estudios que incorporen las propias experiencias y voces de esta población. Como contribución a llenar este vacío, este artículo ha escogido como caso de estudio la situación de las y los solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana en Perú, por la magnitud y excepcionalidad del fenómeno en este país, donde más de 500.000 personas venezolanas residen con estatus de solicitante de refugio. De esta forma, los resultados de esta investigación buscan ser una aportación a la literatura emergente sobre la relación entre el Estado, la irregularidad y la precariedad de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en América Latina en tiempos de COVID-19.

Metodología

Entre junio de 2020 y febrero de 2021, realizamos una recopilación de datos cuantitativos y cualitativos a través de dos encuestas a población solicitante de refugio de nacionalidad venezolana y 28 entrevistas grupales e individuales con esta población y con actores clave en el Perú. La primera encuesta se llevó a cabo en junio de 2020–e incluía 42 hombres y 38 mujeres (N80)– y la segunda en octubre de 2020 –109 hombres y 102 mujeres (N211)–. La metodología empleada para el levantamiento de encuestas partió de un muestreo probabilístico estratificado a personas venezolanas mayores de edad migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. Para el diseño muestral se definieron los estratos por las provincias y, en la última etapa de muestreo, se realizó una selección aleatoria por cuotas de género. Posteriormente, desagregamos los datos para incluir los resultados de las personas con estatus de solicitante de refugio. El levantamiento se realizó por medios telefónicos (junio de 2020) y en línea (octubre de 2020)3.

Un total de seis personas participaron en cada una de las dos entrevistas grupales, que se realizaron de manera virtual utilizando la plataforma Zoom. En las entrevistas individuales participaron un total de seis personas solicitantes de refugio, de las cuales cinco no disponían del carné correspondiente. También se realizaron diez entrevistas con actores clave, incluyendo funcionarios, representantes de organismos de cooperación internacional y representantes de organizaciones locales que asisten a personas migrantes y refugiadas. Las entrevistas se realizaron a través de plataformas como Google Meet y Zoom, y siguieron un protocolo semiestructurado.

El Perú como caso de estudio

Para una mejor comprensión de la precariedad jurídica y vulnerabilidad socioeconómica de la población solicitante de refugio de nacionalidad venezolana en el Perú, esta sección analiza la política migratoria y de refugio actual del Gobierno en el contexto de la política internacional y los instrumentos jurídicos sobre protección internacional, así como también medidas específicas de respuesta a la emergencia sanitaria, implementadas por el Gobierno peruano, que excluyeron a la población migrante y refugiada en el territorio.

El Estado peruano como productor de la irregularidad migratoria

Especialmente delicada en la región en términos políticos, la respuesta al desplazamiento venezolano ha estado marcada fuertemente por consideraciones de política exterior: mientras ejecutivos críticos con Nicolás de Maduro, con presidentes conservadores como en Colombia y, hasta hace poco en Perú y Argentina, tuvieron una política más generosa de acogida de venezolanos, otros más afines al presidente venezolano, en especial Bolivia y hasta recientemente Ecuador, negaron una crisis migratoria o política en Venezuela (Freier y Parent, 2019). Más específicamente, el desplazamiento de personas venezolanas en América Latina ha generado un debate en torno a las categorías tradicionales de migrante y refugiado recogidas en las legislaciones internacionales y nacionales actuales (Luzes et al., 2021; Acosta y Madrid, 2020), y respecto a las necesidades de protección internacional que requieren estas poblaciones.

Un ejemplo de esta controversia es la reciente nomenclatura por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para referirse a los venezolanos, a los que incluye bajo la categoría de «desplazados en el exterior» (ACNUR, 2021), sin concretar derechos o protección. Y eso a pesar de que la definición de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 considera como personas refugiadas –además de la definición tradicional de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951– a quienes huyen de su país «por causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público», lo que aplica al desplazamiento venezolano (Berganza et al., 2020; Freier et al., 2020).

Perú ha implementado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984 en su legislación nacional de refugio. Bajo la lógica de Cartagena, si las autoridades determinan que una persona que llega de un país concreto debe ser reconocida como refugiada, dicho estatus debe otorgarse a personas en circunstancias similares que huyen del mismo país o región (Berganza et al., 2020; Sánchez Nájera y Freier, 2021). A la vez, el Estado peruano reconoce los derechos del Estatuto de los Refugiados (art. 2 de la Ley del Refugiado), por lo que los refugiados tienen los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes conceden al extranjero residente (art. 20), como es el derecho al empleo remunerado, trabajo independiente, acceso a vivienda, educación pública y seguros sociales. El solicitante de refugio tiene el derecho a la no devolución, a transitar libremente por el territorio peruano, a la educación y a la salud, así como a trabajar provisionalmente. Ello, en teoría, compromete al Estado peruano a reconocer a las personas venezolanas como refugiadas y a brindarles acceso al sistema de protección social, lo que implicaría un alto costo político (Freier et al., 2020).

En este sentido, si bien el Estado peruano denuncia graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela a través de instancias multilaterales, como el Grupo de Lima4 –formado por 14 países americanos y creado ad hoc para dar respuesta a la crisis venezolana–, consideraciones políticas han impedido la aplicación general de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, mostrándose reticente a otorgar la condición de refugiado. A octubre de 2021, el número total de personas venezolanas reconocidas como refugiadas era de 3.8245 y, según la página R4V, en junio de 2021, el número de solicitudes de refugio pendientes por resolver había alcanzado las 536.100. La CEPR –órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), encargado de resolver las solicitudes de reconocimiento de refugio– viene concediendo el refugio bajo la definición tradicional; y únicamente concede la protección internacional aplicando la definición ampliada de Declaración de Cartagena de manera excepcional a personas venezolanas en situación de alta vulnerabilidad, como pueden ser enfermos graves que requieren atención urgente y personas perseguidas cuya vida o integridad se encuentran en grave peligro6.

El resultado de considerar a la mayoría de personas venezolanas como migrantes económicos conllevó la adopción por parte del Gobierno peruano de mecanismos de regularización migratoriaad hocpara esta población, como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), creado en 20177 (y vigente hasta su eliminación en octubre de 2018), y el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP)8. No obstante, en 2018, se produjo un cambio hacia un enfoque más restrictivo en la política migratoria y de refugio peruana (Aron Said y Castillo Jara, 2020; Seele y Bolter, 2020; Freier y Luzes, 2021), con la exigencia del pasaporte, desde diciembre de 2018, a los ciudadanos venezolanos que quisieran ingresar al país9. A esto se sumó el fin del PTP, la exigencia de una visa «humanitaria» para ingresar al país desde junio de 2019 –con requisitos imposibles de conseguir para la mayoría de venezolanos, como un pasaporte vigente y antecedentes penales apostillados– y la implementación de un procedimiento acelerado de las solicitudes de refugio en la frontera (Seele y Bolter, 2020; Freier y Luzes, 2021)10. Si bien la visa humanitaria tuvo como resultado una reducción de los flujos migratorios desde Venezuela por los puntos de entrada oficiales, ello ha contribuido a una mayor irregularidad y vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas (Freier y Luzes, 2021).

Fue precisamente la creciente dificultad de entrar al Perú de manera regular lo que llevó a que el sistema de protección internacional se convirtiera en una alternativa de entrada legal o de regularización migratoria –entre octubre de 2018 y junio de 2019 las solicitudes de refugio de nacionales venezolanos en Perú crecieron más del doble y llegaron a un total de 482.254 (Luzes et al., 2021)–, lo que provocó un colapso de los servicios dedicados a resolver dichas solicitudes (Briceño et al., 2020; Luzes et al., 2021). Este desborde institucional ha resultado a su vez en el incumplimiento de los plazos establecidos por ley11 y retrasos importantes en la entrega de documentación oportuna a las personas solicitantes mientras esperan la resolución de su solicitud (Briceño et al., 2020).

Como ya se ha mencionado, los estados tienen un rol protagónico para dar forma a los procesos de regularización (De Genova, 2002) y en la configuración del sistema de asilo (Fassin, 2015). Estas prácticas también definen los parámetros de inclusión y exclusión de la población, así como las limitaciones a sus derechos (Jaramillo et al., 2020; Álvarez, 2020). En el caso peruano, la reducción de las vías de entrada regular al país y de regularización migratoria derivó en un aumento de personas venezolanas que buscan el reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, a pesar de que las y los venezolanos deberían ser reconocidos como refugiados (Freier et al., 2020), la decisión desde el Estado no ha sido la de concederles la protección internacional aplicando la definición ampliada de Cartagena, sino la de mantenerles como solicitantes de refugio12, lo que deriva en una sensación de ilegalidad y desprotección que trae consecuencias negativas en los procesos de integración socioeconómica (Ukrayinchuk y Havrylchyk, 2020).

Exclusión de los planes de ayuda COVID-19

Con respecto a medidas específicas en el contexto de la COVID-19, el 11 de marzo de 2020 el Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional13. Cinco días más tarde, se decretó el Estado de Emergencia Nacional, a través del Decreto Supremo n.º 044-2020-PCM, que declaraba, entre otras normas, el cierre de fronteras internacionales y disponía el período de aislamiento social obligatorio a consecuencia del brote de la COVID-19. De manera paralela, se cerraron las oficinas desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores en provincias y se paralizaron los servicios de los consulados de Perú para tramitar las visas humanitarias de ciudadanos venezolanos por el cierre de fronteras –desde abril de 2020 hasta diciembre de 2021 la opción de tramitar la visa humanitaria en los consulados de Perú se encontró suspendida.

Desde la declaración del cierre de fronteras terrestres, las autoridades peruanas reforzaron la presencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales para intensificar la vigilancia y evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros por pasos irregulares al país. Sin embargo, el cierre de fronteras y la paralización de los trámites de visa no han impedido el ingreso de la población venezolana por pasos irregulares en la frontera norte con Ecuador. En respuesta al aumento de ingresos irregulares entre diciembre y enero de 202114, el Gobierno peruano reforzó la presencia de las FFAA, con el despliegue de 1.200 efectivos (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2021). Además, el Decreto Supremo n.º 058-2021-PCM, que prorrogaba el estado de emergencia nacional, mencionaba la necesidad de fortalecer el control migratorio en la frontera norte (art. 8.7). Pero ninguna de las normas que regulan las medidas de cierre y militarización de fronteras mencionan la excepcionalidad de las personas que buscan protección internacional. A esto se suma la falta de un análisis individualizado de las vulnerabilidades que presentan refugiados en tránsito por parte de las FFAA y de la policía, previo a la devolución a la línea de frontera (R4V, 2021a), lo que deriva en una vulneración del principio de no devolución, el no rechazo en frontera y la devolución indirecta.

Las restricciones de la COVID-19 y el cierre de oficinas de atención presencial han evidenciado la importancia de avanzar en la digitalización del procedimiento de refugio. En febrero de 2018, se implementó un sistema de citas en línea para agilizar los trámites relativos al procedimiento de calificación del refugio; no obstante, en septiembre de 2019, la plataforma quedó suspendida por irregularidades de parte de los solicitantes y problemas técnicos. Dado el contexto de cierre de fronteras por la COVID-19, la CEPR decidió reabrir la plataforma de citas en línea en junio de 2020, pero desde octubre de 2020 y, de momento, hasta diciembre de 2021, permanece inoperativa15.

En cuanto a los programas de asistencia socioeconómica en el contexto de la pandemia, el Gobierno peruano anunció el paquete de ayudas más grande de la región para apoyar económicamente a los hogares y trabajadores más vulnerables (Calderón y García, 2020). Con la creación del Registro Nacional de Hogares, se pudieron identificar los grupos vulnerables elegibles16; sin embargo, uno de los requisitos para acceder a estos programas era contar con un documento de identificación nacional (Freier y Vera Espinoza, 2021), lo que expone a las y los solicitantes de refugio a un mayor grado de vulnerabilidad y exclusión. Ello a pesar de que los impactos económicos afectan en mayor proporción a la población migrante y refugiada que a la población local (Abuelafia, 2020). La única medida que incluyó a la población extranjera fue el Decreto Legislativo n.º 1466, el cual permitió la afiliación temporal al Seguro Integral de Salud (SIS) para todas las personas que se encuentren con sospecha o diagnóstico del virus, aceptando por primera vez el carné de solicitante de refugio como documentación válida (art. 3.f).

Cómo se traduce la irregularidad de la población migrante y refugiada en la práctica

En el apartado anterior hemos visto cómo, desde antes de la pandemia, el Estado peruano ha contribuido activamente a la situación legal precarizada de la población migrante y refugiada en el país, a través de medidas deliberadas que facilitan la irregularidad y vulneran los derechos de esta población (De Genova, 2002; Fassin, 2015), como la eliminación de los mecanismos de regularización migratoria (por ejemplo, el PTP) y la no aplicación de la definición ampliada de Cartagena, entre otros, lo que ha dado como resultado la creación de vulnerabilidades agravadas por el contexto de la pandemia. En esta sección se explorará, a través de testimonios de las personas entrevistadas, cómo se traduce esta irregularidad en la práctica y las consecuencias de esta condición en la vulnerabilidad que enfrentan durante la pandemia.

La irregularidad como consecuencia

El cierre de fronteras terrestres por la COVID-19 y la suspensión del trabajo de las y los funcionarios de la CEPR en los puntos fronterizos –ambas medidas implementadas por el Gobierno peruano durante la primera ola (marzo-noviembre de 2020)– agudizaron la vulneración del derecho a solicitar refugio en la frontera. El posterior restablecimiento de las citas en línea, en junio de 2020, permitió que las personas que ya se encontraban en Perú pudiesen registrar la solicitud en la plataforma virtual, aunque la reapertura duró únicamente hasta octubre de 2020, circunstancia que, a diciembre de 2021, aún se mantenía. Según el representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, cerca de 55.000 personas extranjeras solicitaron refugio en línea en dicho período.

Como evidencian los testimonios de Yorman (20 años) y Grecia (50 años), ambos solicitantes sin carné, el retraso en la tramitación de citas para el carné se sumó al escaso o nulo reconocimiento en la práctica de los documentos provisionales otorgados a las y los solicitantes de refugio para acreditarles su estatus regular (Luzes et al., 2021), lo cual ha generado una mayor vulnerabilidad socioeconómica de esta población. A ello se añade una carga emocional debido a una preocupación constante, en el contexto de las intervenciones policiales y militares para controlar el cumplimiento de las normas migratorias implementadas. Según Yorman, «la planilla si eso me sirve para mostrarla a las autoridades, pero tampoco es muy fiable (…) me gustaría tener un carné y estar más tranquilo, y más ahora que es toque de queda. A mí se me complica llegar a tiempo al trabajo porque salgo tarde y si me detienen no tengo manera de demostrar nada». A lo que Grecia añadía: «Escuché que había operativos que bajaban a los venezolanos sin papeles, yo veo en las noticias cómo los llevan y los trasladan de vuelta para Venezuela y, pues, a uno le da miedo que lo agarren por ahí». Es importante recalcar el rol del Estado peruano en la irregularidad de la población venezolana solicitante de refugio, puesto que el reconocimiento o no del estatus regular de esta población se deja en manos de la discrecionalidad de las autoridades (Luzes et al., 2021). Ello deriva en mantener unas condiciones de «deportabilidad» (De Genova, 2002); en este sentido, los solicitantes de refugio, principalmente los que no cuentan con el carné de solicitante, han vivido con una sensación constante de miedo e inseguridad durante la pandemia.

Como reflejo de la fluidez de los procesos de autoidentificación de la población migrante y refugiada, así como también de su situación de precariedad legal y vulnerabilidad socioeconómica, la mayoría de las personas entrevistadas indicaron que preferían acceder a otros estatus migratorios –como el carné del CPP o el carné de extranjería– que continuar con el proceso de refugio: «Claro, la pandemia me ha afectado mucho porque todo se quedó paralizado, todo cerró, cómo hace uno para ir a plantear su caso ahora, no tenemos ningún tipo de información (…) Si sale lo del nuevo carné abandonamos lo del refugio porque no tenemos ninguna estabilidad (…) Con el CPP [Carné de Permiso Temporal de Permanencia] hay una opción hacia un mejor trabajo y remuneración» (Edgar, 48 años, solicitante sin carné). Y ello es así debido a la situación de irregularidad que genera el estatus de solicitante de refugio: «Yo no quiero ser refugiada realmente, quiero poder optar por un documento legal. Yo me siento presa, mi situación es incierta, ese carné de refugiado, ¿qué me permite? ¿Quedarme aquí y que después no me lo aprueben [la condición de refugiado]? Necesitamos respuestas» (Lesly, 37 años, solicitante con carné).

El impacto de la irregularidad en la vulnerabilidad socioeconómica

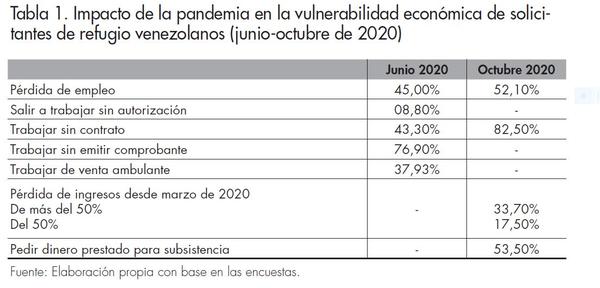

El caso peruano reafirma el hecho de que la irregularidad trae como consecuencia el agravamiento de las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las que se encuentra la población migrante y refugiada (De Genova, 2002; Fassin, 2015). De acuerdo con los resultados de nuestras encuestas, durante la primera ola de la pandemia, el 45% de las y los solicitantes de refugio se quedó sin empleo. El 8,8% declaró tener un trabajo y salir a trabajar, aunque no se encontrara entre las actividades autorizadas por el Gobierno peruano, por lo que se exponía a un mayor riesgo de contagio (véase la tabla 1). El comercio ambulante se convirtió en una alternativa durante los primeros meses de paralización de actividades económicas ante la pérdida de empleos, con un 37,9% de las personas encuestadas recurriendo a la venta ambulante, como es el caso de Eurimar (25 años, solicitante con carné): «Me quedé sin trabajo apenas comenzó la cuarentena, pero mi trabajo era muy mal pagado, 180 soles semanales que obviamente no me alcanzaban para nada, así que tuve que salir a la calle a vender café (…) yo llegué llorando pero luego empecé a ganar mis clientes».

La informalidad laboral parece haberse visto afectada por la pandemia. Para junio de 2020, un 43% de las personas solicitantes de refugio declaraba estar trabajando sin ningún tipo de contrato. En octubre de 2020, más de 8 de cada 10 solicitantes (76,90%) trabajaban en la informalidad (véase la tabla 1). La pérdida de empleos aumentó hasta el 52,1%, para octubre de 2020, del que un 19% pudo encontrar otro tipo de empleo tras la reactivación de algunas actividades económicas (véase la tabla 1). El resultado es una pérdida de ingresos significativa entre los solicitantes de refugio: un 33,7% declaró haber tenido una pérdida de ingresos de más del 50% y un 17,5%, de alrededor del 50% desde el comienzo de la pandemia. Esto obligó a la mayoría de solicitantes de refugio (53,5%) a pedir dinero prestado para su subsistencia durante los primeros meses de cuarentena. Algunas personas entrevistadas manifestaron su malestar con respecto a las condiciones económicas inestables durante el confinamiento, inestabilidad asociada a la precariedad de su documento de solicitante. Tal como apuntaba Grecia (50 años): «La pandemia ha afectado mucho la situación económica, muy difícil todo esto para nosotros los venezolanos (…) en los trabajos a los que yo he ido y con eso [planilla] nada de nada, tiene que ser Permiso Temporal de Permanencia y eso; por eso he tenido que trabajar en cosas informales porque es muy difícil para uno estar indocumentado».

El derecho a la salud tampoco se ha garantizado en el contexto de pandemia (Zambrano-Barragán et al., 2021). Según los resultados de nuestras encuestas, un 90% de los testimonios no estaba afiliado a ningún seguro de salud en junio de 2020. Esto puede tener consecuencias devastadoras, también en la salud mental: un 58,8% declaró que sentiría sensación de miedo y un 22,5% de ansiedad y estrés si tuviera que acercarse a las autoridades en caso de necesitar asistencia médica por la COVID-19. A pesar de los esfuerzos para garantizar la afiliación de personas extranjeras al seguro de salud social, sin importar el estatus migratorio, todavía para octubre de 2020, el 87,7% de las personas encuestadas declaraba no contar con seguro de salud. Así, el derecho a la salud de manera integral no está garantizado para la población solicitante de refugio en el contexto de la crisis de sanitaria, en parte por la precariedad de los documentos provisionales que restringen el acceso a los servicios de salud y a las intervenciones sociales, como atestigua la experiencia de Edgar (48 años, solicitante sin carné): «Lo que sí he intentado es tener algún seguro de salud, lo que llaman el SIS, pero mínimo me dicen que tengo que tener PTP o carné de extranjería».

En cuanto a la vulnerabilidad asociada al ámbito de la vivienda, esta se ha visto profundamente agravada por la pérdida de empleos y la falta de recursos económicos. Además, el 15,6% de las personas encuestadas en octubre de 2020 compartía la habitación donde dormía, con cuatro o más personas, lo que podría implicar altos niveles de hacinamiento y mayor riesgo de contagio. Si con fecha de junio de 2020, el 20% de los solicitantes de refugio encuestados percibía estar en riesgo alto de desalojo por no poder pagar el alquiler, en octubre de 2020 esta cifra aumentaría hasta el 32,2%, como consecuencia del deterioro de las condiciones laborales y económicas. Robert (44 años, solicitante sin carné), que fue víctima de desalojo, nos cuenta: «A nosotros nos sacaron en plena pandemia (...) Yo ya había visto unas piedras en la playa como en un túnel y ya me imaginé ahí (...) Fui a investigar cuartos, pero nos cerraron la puerta en la cara, como en cinco casas nos rechazaron». Y es que la situación de irregularidad de los documentos provisionales de las y los solicitantes de refugio está asociada a contratos más precarios o a la imposibilidad de suscribirlos, tal como explica Yelyn (29 años, solicitante con carné): «A la hora de alquilar me afectó mucho porque las personas me decían que PTP, que yo era ilegal (...) para muchos yo no estoy legal porque no hay conocimiento de lo del refugio».

Durante el confinamiento, las iniciativas de ayudas a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio han sido lideradas por organismos de la cooperación internacional y organizaciones locales, a pesar de que las personas refugiadas y solicitantes de refugio deberían tener una mayor protección por la misma condición por la que están solicitando refugio al Estado peruano. El resultado es una sensación de desprotección en el contexto de la pandemia: «Durante la pandemia el Gobierno no ha dicho nada, no puso ninguna ley concreta hacia nosotros, no hizo nada (...) eso sería como un crimen contra la humanidad, ¿no? Contra los derechos» (Samuel, 21 años, solicitante sin carné). El testimonio de Samuel ejemplifica el papel protagónico del Estado peruano en invisibilizar a la población venezolana de las estrategias de respuesta frente a la COVID-19 y no considerarla como un grupo de especial vulnerabilidad. Esta inacción se ha traducido en un mayor sufrimiento y sentimiento de abandono.

Conclusión

A partir del caso de estudio de la población venezolana solicitante de refugio en el Perú, este artículo quiere contribuir al debate sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en las condiciones de vida de las personas solicitantes de refugio en el Sur Global. Tras una revisión de la literatura emergente sobre los impactos de los contextos de crisis, tanto económicas como sanitarias, en poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y analizar los datos primarios obtenidos de dos encuestas representativas realizadas en los meses de junio y octubre de 2020, así como los resultados de entrevistas semiestructuradas a 28 solicitantes de refugio y actores clave realizadas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, encontramos que el Estado peruano ha tenido un rol protagónico en la construcción de la irregularidad de la población venezolana que busca protección internacional.

Por un lado, ello ha sido así través de prácticas deliberadas, como la implementación de un procedimiento acelerado de las solicitudes de refugio en la frontera que no permite el ingreso de la población solicitante de refugio a territorio peruano (Seele y Bolter, 2020); otras veces, el papel del Estado peruano se ha caracterizado por la inacción y la falta de soluciones. Asimismo, las solicitudes de refugio de nacionales desde Venezuela no se han resuelto aplicando la definición ampliada de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. A la vez, tampoco se han rechazado, lo que ha generado una situación de limbo jurídico e incertidumbre entre la población solicitante de refugio. A pesar de los documentos provisionales otorgados a los solicitantes de refugio, estos no garantizan el acceso a servicios básicos y al sistema de protección social, por la discrecionalidad en el reconocimiento de los derechos que otorga el estatus de solicitante de refugio: todo lo cual provoca una situación de irregularidad que se traduce en una mayor vulnerabilidad socioeconómica, sufrimiento y exclusión –condiciones que se han visto agravadas por la pandemia de la COVID-19.

Mirando hacia el futuro, es probable que las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, las consiguientes restricciones presupuestarias, así como el aumento de la xenofobia resulten en un mayor deterioro de los procedimientos de refugio y menos capacidad para ofrecer políticas diferenciadas a la población solicitante de refugio en países del Sur Global. En el caso de América Latina, es de suma importancia que futuras investigaciones sigan analizando las implicaciones de las barreras para acceder el sistema de refugio, la no aplicación de Cartagena en los sistemas nacionales de refugio y protección internacional, así como el impacto de la aplicación de figuras de protección complementaria, especialmente en países con una población desplazada significativa como son los casos de Colombia y Perú.

Referencias bibliográficas

Abuelafia, Emmanuel. «Migración en la región andina: Impacto de la crisis y expectativas en el mediano plazo». Banco Interamericano de Desarrollo, Documento para discusión n.° IDB-DP-0777, (junio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 02.02.21] http://dx.doi.org/10.18235/0002386

Acosta, Diego; Blouin, Cécile y Freier, Luisa Feline. «La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas». Fundación Carolina, Documento de trabajo n.° 3, (2019) (en línea) [Fecha de consulta: 03.09.21] https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/04/DT_FC_03.pdf

Acosta, Diego y Brumat, Leiza. «Political and Legal Responses to Human Mobility in South America in the Context of the Covid-19 Crisis. More Fuel for the Fire?». Frontiers in Human Dynamics, n.° 2 (2020), p. 1-6 (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.2021] https://doi.org/10.3389/fhumd.2020.592196

Acosta, Diego y Madrid Sartoretto, Laura. «¿Migrantes o refugiados? La Declaración de Cartagena y los venezolanos en Brasil». Fundación Carolina, Análisis Carolina, (3 de marzo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 03.09.21] https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/03/AC-9.2020.pdf

Acosta, Diego y Freier, Luisa Feline. «Regularization, naturalization, and refugee protection: Exploring Latin American policy gaps». Journal of Immigrant and Refugee Studies (en prensa).

ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. «UNHCR’s Gillian Trigs warns COVID-19 severely testing refugee protection». ACNUR, (7 de octubre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 15.12.20] https://www.unhcr.org/news/press/2020/10/5f7de2724/unhcrs-gillian-triggs-warns-covid-19-severely-testing-refugee-protection.html

ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. «Tendencias Globales de desplazamiento forzado en 2020». ACNUR, (2021) (en línea) [Fecha de consulta: 27.09.21] https://www.acnur.org/60cbddfd4

Álvarez, Mishel Carolina. «El Estado como productor legal de la ilegalidad migrante”. Caso Migración Venezolana en el Ecuador». Colloquia, Academic Journal of Culture and Thought, vol. 7, (2020), p. 63-71 (en línea) [Fecha de consulta: 23.09.21] https://colloquia.uhemisferios.edu.ec/index.php/colloquia/article/view/97

Aron Said, Valeria, y Castillo Jara, Soledad. «Reacting to Change within Change: Adaptive Leadership and the Peruvian Response to Venezuelan Immigration». International Migration, n.° Special Issue (2020), p. 1-20 (en línea) [Fecha de consulta: 03.09.21] https://doi.org/10.1111/imig.12761

Banco Mundial. «Una oportunidad para todos. Los Migrantes y Refugiados Venezolanos y el Desarrollo del Perú». Banco Mundial, (24 de noviembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 25.02.21] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32816

Beets, Gijs y Willekens, Frans. «The global economic crisis and international migration: An uncertain outlook». Vienna Yearbook of Population Research, vol. 7, (2009), p. 19-37.

Berganza, Isabel; Blouin, Cécile y Freier, Luisa Feline. «El elemento situacional de violación masiva de derechos humanos de la definición ampliada de Cartagena: hacia una aplicación en el caso venezolano». Revista Chilena de Derecho, vol. 47, nº 2 (2020), pp. 385-410.

Blouin, Cécile y Freier, Luisa Feline. «Población venezolana en Lima: entre la regularización y la precariedad». En: Gandini, Lucia; Lozano Ascencio, Fernando y Prieto, Victoria (coords.). Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. Ciudad de México: UNAM, p. 157-184.

Briceño, Anali; Alonso-Pastor, Ander; Ugaz, Yordi y Godoy, Carlos Enrique. «La calidad migratoria humanitaria y su relación con los derechos de la población venezolana en el Perú». Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico (CenDE), (septiembre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 17.01.21] https://equilibriumcende.com/calidad-migratoria-peru/

Bukuluki, Paul; Mwenyango, Hadijah; Katongole, Simon Peter; Sidhva, Dina y Palattiyil, George. «The socio-economic and psychosocial impact of COVID-19 pandemic on urban refugees in Uganda». Social Sciences and Humanities Open, vol. 2, n.° 1 (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 25.02.21] https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100045

Calderón Castillo, Javier y García Sojo, Giordana. «Ayudas estatales y COVID-19 en América Latina». Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, (1 de julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 19.03.21] https://www.celag.org/ayudas-estatales-y-covid-19-en-america-latina/

Chetail, Vincent y Bauloz, Céline. «EU-US Immigration Systems 2011/07. The European Union and the challenges of forced migration: from economic crisis to protection crisis?». Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San domenico di Fiesole: European University Institute, 2011 (en línea) [Fecha de consulta: 17.03.21] https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/17837/EU-US%20Immigration%20Systems%202011_07.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. «Nota de Prensa Nº 006-2020-CCFFAA. Fuerzas Armadas despliegan unidades blindadas y personal para reforzar la seguridad y el control en la frontera norte». Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, (26 de enero de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 10.03.21] http://www.ccffaa.mil.pe/nota-de-prensa-n-006-2020-ccffaa-fuerzas-armadas-despliegan-unidades-blindadas-y-personal-para-reforzar-la-seguridad-y-el-control-en-la-frontera-norte/

Crawley, Heaven. «The politics of refugee protection in a (post) COVID-19 world». Social Sciences, vol. 10, n.° 3 (2021), p. 1-14 (en línea) [Fecha de consulta: 18.03.21] https://doi.org/10.3390/socsci10030081

De Genova, Nicholas P. «Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life». Annual Review of Anthropology, vol. 31 (2002), p. 419-447 (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.21] doi: 10.1146/annurev.anthro.31.040402.08543

Dempster, Helen; Ginn, Thomas; Graham, Jimmy; Guerrero Ble, Martha; Jayasinghe, Daphne y Shorey, Barri. «Locked down and left behind: the impact of COVID-19 on refugees’ economic inclusion». Center for Global Development and Refugees International, Policy Paper 178, (julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 21.02.21] https://www.refugee-economies.org/assets/downloads/Paper_Dempster_et_al..pdf

Dionne, Kim Yi y Turkmen, Fulya Felicity. «The politics of pandemic othering: putting COVID-19 in global and historical context». International Organization, vol. 74, n.° 1 (2020), p. E213-E230.https://doi.org/10.1017/S0020818320000405

Donato, Kathrine y Ferris, Elizabeth. «Refugee Integration in Canada, Europe, and the United States: Perspectives from Research». The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, volume 690, n.° 1 (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 04.01.20] https://doi.org/10.1177/0002716220943169

Fassin, Didier. «La economía moral del asilo. Reflexiones críticas sobre la “crisis de los refugiados” de 2015 en Europa». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXX, nº 2 (2015), pp. 277-290 doi: 10.3989/rdtp.2015.02.001.02

Fouskas, Theodoros. «Migrants, asylums seekers and refugees in Greece in the midst of the COVID-19 pandemic». Comparative Cultural Studies- European and Latin American Perspectives, vol. 5, n.° 10 (2020), p. 39-58 (en línea) [Fecha de consulta: 27.02.21] https://oajournals.fupress.net/index.php/ccselap/article/view/12297

Freier, Luisa Feline; Blouin, Cécile y Berganza, Isabel. «The Cartagena Refugee Definition and Venezuelan Displacement in Latin America». Intnerational Migration, (diciembre 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 16.12.21] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12791

Freier, Luisa Feline y Parent, Nicolas. «The Regional Response to the Venezuelan Exodus». Current History, 188(805), 2019, p. 56-61.

Freier, Luisa Feline y Castillo Jara, Soledad. «Movilidad y políticas migratorias en América Latina en tiempos de COVID-19». Anuario CIDOB de la Inmigración 2020, (enero de 2021), p. 50-65 (en línea) https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/movilidad_y_politicas_migratorias_en_america_latina_en_tiempos_de_covid_19

Freier, Luisa Feline y Luzes, Marta. «How Humanitarian Are Humanitarian Visas? An Analysis of Theory and Practice in South America». En: Jubilut, Liliana Lyra; Mezzanotti, Gabriela y Vera Espinoza, Marcia (eds.). Latin America and Refugee Protection: Regimes, Logics and Challenges. Nueva York: Berghahn, 2021, p. 276-292.

Freier, Luisa Feline y Vera Espinoza, Marcia. «COVID-19 and Immigrants’ Increased Exclusion: The Politics of Immigrant Integration in Chile and Peru in Migration in the Time of COVID-19». Frontiers in Human Dynamics, (10 de marzo de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 07.03.21] https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.606871

Ghezelbasch, Daniel y Tan, Nikolas Feith. «The end of the right to seek asylum?: COVID-19 and the future of refugee protection». European University Institute, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 14.03.21] https://cadmus.eui.eu/handle/1814/68175

Hoffmann, Florian F. y Gonçalves, Isadora d’Avila Lima Nery. «Border regimes and pandemic law in time of COVID-19: A view from Brasil». AJIL Unbound, vol. 114, (2020), p. 327-331.

INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática. «Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (ENPOVE 2018)». INEI, (2019) (en línea) [Fecha de consulta: 12.12.20] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/enpove-2018.pdf

Jaramillo, Verónica; Gil- Araujo, Sandra y Rosas, Carolina. «Control migratorio y producción de irregularidad. Normas, prácticas y discursos sobre la migración en Argentina (2016-2019)». Forum. Revista Departamento de Ciencia Política, n.º 18 (2020), p. 64-90 (en línea) [Fecha de consulta: 10.09.21] https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/81267

Koser, Khalid. «The impact of financial crises on international migration: lessons learned».OIM- Organización Internacional para las Migraciones, IOM Migration research series, n.° 37, (2009) (en línea) [Fecha de consulta: 02.02.20] https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs37_en.pdf

Luzes, Marta; Freier, Luisa Feline; Castro, Marta y Brauckmeyer, Gustav. «Inmigración venezolana en Perú. Regularización migratoria y sistemas de refugio». Equilibrium CenDE. (diciembre de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 18.09.21] https://equilibriumcende.com/regularizacion-migratoria-y-refugio/

Majidi, Nassim; Crawley, Heaven; Guadagno, Lorenzo y Kasavan, Camille. «Migrants caught in crises: contexts, responses and innovation». OIM. World Migration Report, (2020) (en línea) https://publications.iom.int/es/books/world-migration-report-2020-chapter-10

Martuscelli, Patrícia Nabuco. «How are forcibly displaced people affected by the COVID-19 pandemic outbreak? Evidence from Brazil». American Behavioral Scientist, vol. 65, n.° 10 (2021), p. 1.342-1.364 (en línea) [Fecha de consulta: 19.03.21] https://doi.org/10.1177/00027642211000402

Mercier, Elise y Rehaag, Sean. «The Right to Seek Asylum in Canada (During a global Pandemic) ». Osgoode Hall Law School, vol. 57, n.º 3 (2021), p. 705-738 (en línea) [Fecha de consulta: 10.09.21] https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol57/iss3/7

Mukumbang, Ferdinand C., Ambe, Anthony N., Adebiyi, Babatope O. «Unspoken inequality: how COVID-19 has exacerbated existing vulnerabilities of asylum-seekers, refugees and undocumented migrants in South Africa». International Journal for Equity and Health, vol. 19, n.º 141. https://doi.org/10.1186/s12939-020-01259-4

R4V-Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. «GTRM: Reporte de situación Tumbes 7-20 febrero 2021». R4V, (24 de febrero de 2021a) (en línea) [Fecha de consulta: 04.03.21] https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85097

R4V-Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. «Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Análisis de los principales impactos y necesidades». R4V, (16 de febrero de 2021b) (en línea) [Fecha de consulta: 18.02.21] https://reliefweb.int/report/colombia/encuesta-regional-de-desalojos-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-de-venezuela

Sánchez-Najera, Felipe y Freier, Luisa Feline. «The Cartagena refugee definition and nationality-based discrimination in Mexican refugee status determination». International Migration, n.° Special (2021) (en línea) [Fecha de consulta: 29.08.2] https://doi.org/10.1111/imig.129

Seele, Andrew y Bolter, Jessica. «An Uneven Welcome. Latin American and Caribbean Responses to Venezuelan and Nicaraguan Migration». Migration Policy Institute, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.21] https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Venezuela-Nicaragua-Migration2020-EN-Final.pdf

Trauner, Florian. «Asylum policy: the EU’s crises and the looming policy regime failure». Journal of European Integration, vol. 38, n.° 3 (2016). p. 311-325.

Trauner, Florian. «Multifaceted crisis as an opportunity and a risk: the EU’s long struggle to reform the Dublin system for asylum seekers». En: Wöhl, Stefanie; Springler, Elisabeth; Pachel, Martin y Zeilinger, Bernhard (eds.). The State of the European Union: Fault Lines in European Integration. Wiesbaden: Springer, 2020, p. 257-274.

Ukrayinchuk, Nadiya y Havrylchyk, Olena. «Living in limbo: economic and social costs for refugees». Canadian Journal of Economics, vol. 53, n.° 4 (2020), p. 1.523-1.551.

Vera Espinoza, Marcia; Zapata, Gisela y Gandini, Luciana. «Mobility in immobility: Latin American migrants trapped amid COVID-19». Open Democracy, (mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 15.03.21] https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/mobility-immobility-latin-american-migrants-trapped-amid-covid-19/

Zambrano-Barragán, Patricio; Ramírez Hernández, Sebastián; Freier, Luisa Feline; Luzes, Marta; Sobczyk, Rita; Rodríguez, Alexander y Beach, Charles. «The impact of COVID-19 on Venezuelan migrants’ access to health: A qualitative study in Colombian and Peruvian cities». Journal of Migration and Health, n.° 3 (2021), p. 1-8 (en línea) [Fecha de consulta: 12.09.2021] https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100029

Zapata, Gisela P. y Prieto Rosas, Victoria. «Structural and contingent inequalities: the impact of COVID-19 on migrant and refugee populations in South America».Bulletin of Latin American Research, vol. 39, n.° S1 (2020), p. 16-22 (en línea) [Fecha de consulta: 16.02.21] https://doi.org/10.1111/blar.13181

Notas:

1- En este artículo usamos los términos “solicitante de refugio” y “sistema de refugio” dado que es la terminología usada en el Perú. El término “asilo” puede llevar a confusión, ya que se relaciona con la categoría legal del asilo diplomático en América Latina.

2- En el caso específico de Brasil, Hoffmann y Gonçalves (2020) exploran el surgimiento de una «ley pandémica» durante la COVID-19, que ha reconfigurado los regímenes de fronteras nacionales e internacionales poniendo en riesgo los marcos de protección hacia personas migrantes y refugiadas.3-

3- El material recogido en este artículo forma parte de investigaciones más amplias y encuestas representativas de Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE).

4- La Declaración conjunta del Grupo de Lima del 13 de octubre de 2020 manifiesta su «condena a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos» y reconoce la «dimensión y complejidad de la crisis humanitaria, económica, política, social y ambiental en Venezuela».

5- Solicitud de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Relaciones Exteriores nº522-2021.

6- Ibídem

7- Decreto Supremo (DS) n.º 002-2017-IN; DS n.º 023-2017-IN; DS n.º 001-2018-IN; DS n.º 007-2018-IN.

8- En octubre de 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo n.º 010-2020-IN para que las personas extranjeras de cualquier nacionalidad, que se encuentran en situación migratoria irregular, puedan obtener un CPP.

9- Hubo algunas excepciones humanitarias a la obligatoriedad de presentar el pasaporte para el ingreso al país (Luzes et al., 2021).

10- Resolución de Superintendencia Nacional de Migraciones n.º 000177-2019.

11- El plazo para resolver las solicitudes de refugio es de 60 días hábiles (art.15 de la Ley del Refugiado).

12- El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en junio de 2021 los lineamientos para el otorgamiento y prorrogación de la calidad migratoria humanitaria, una forma jurídica de protección complementaria contemplada en la Ley de Migraciones a solicitantes de refugio mediante Resolución Ministerial n.º 0207/RE, aunque todavía se desconoce cómo será el procedimiento y cuántas personas se beneficiarán de esta calidad.

13- La emergencia sanitaria nacional se decretó inicialmente el 11 de marzo de 2020 a través de Decreto Supremo n.º 008-2020-SA por el plazo de 90 días naturales y fue prorrogada mediante DS n.º 025-2021-SA por hasta un plazo de 180 días naturales a partir del 3 de septiembre de 2021.

14- El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes –un espacio coliderado por ACNUR y la OIM para coordinar la respuesta a la situación de la población migrante y refugiada– estima que entre diciembre de 2020 y enero de 2021 ingresaban diariamente más de 800 personas (R4V, 2021a).

15- Un aspecto positivo es la flexibilidad en relación con las fechas de vencimiento de los documentos provisionales otorgados a los solicitantes de refugio sin necesidad de la renovación periódica cada 60 días, lo que ha brindado mayor comodidad a la población solicitante.

16- También identifica grupos elegibles mediante el Padrón General de Hogares, el cual exige carné de extranjería.

Palabras clave: solicitantes de refugio, COVID-19, Perú, América Latina, irregularidad, vulnerabilidad, Sur Global

Cómo citar este artículo: Castro Padrón, Marta y Freier, Luisa Feline. «¿Invisibles o invisibilizados? La COVID-19 y los solicitantes de refugio venezolanos en Perú». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 129 (diciembre de 2021), p. 31-55. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.31

Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.º 129, p. 31-55

Cuatrimestral (octubre-diciembre 2021)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.31

Fecha de recepción: 12.04.21 ; Fecha de aceptación: 05.10.21