Los techos de cristal en los partidos políticos latinoamericanos

Irene Delgado, Catedrática de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Idelgado@poli.uned.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4324-8968

Resumen: Las cuotas de género han alterado sustancialmente la distribución de mujeres en los parlamentos de América Latina, así como las pautas de reclutamiento de los partidos. No obstante, aún existe un vacío en los análisis del impacto de este fenómeno en el interior de los partidos. La presente investigación analiza datos de la élite parlamentaria latinoamericana con el objetivo de prestar una especial atención a la valoración de las mujeres electas respecto de las dinámicas de equilibrio de género en el interior de sus partidos políticos. Se constata que existe un techo de cristal que impide que estas ocupen puestos de relevancia en la toma de decisiones dentro del partido, reduciéndose el marco de oportunidades para ascender dentro de la organización.

Introducción: la percepción de los y las legisladoras sobre los techos de cristal en los partidos políticos

¿Cuál es la percepción de los legisladores latinoamericanos sobre los techos de cristal en los partidos políticos? La selección de miembros en los partidos políticos es un campo de estudio de amplias dimensiones y de complejo acceso. Como guardianes de la entrada a la esfera pública, los partidos políticos juegan un papel determinante en el número de mujeres que acceden a las asambleas legislativas. Sin embargo, también se ven condicionados por el contexto institucional en el que operan (Roza, 2010). Afortunadamente, hoy en día, los datos revelan que se han superado numerosos obstáculos que se identificaron a mediados del siglo pasado y que interrumpían la llegada de las mujeres a los órganos de toma de decisiones de carácter político. Si comparamos algunas cifras advertimos que, aun a pesar de que existe un techo de cristal en algunos países, en una gran mayoría se están rompiendo barreras. Ya no es noticia que una mujer sea elegida presidenta en el contexto latinoamericano, o que se hayan aprobado normas para impulsar el equilibrio de género en los órganos legislativos, como de hecho ocurre en la mayoría de los países de la región.

No obstante, la ausencia de mujeres en los procesos y procedimientos de toma de decisiones de carácter político es aún consecuencia de la inclusión tardía de las mujeres en la ciudadanía, lo que significa un déficit importante de algunas democracias. Este fenómeno, que se localiza en zonas geográficas tales como América Latina, Asia, Oriente Medio o África, dejó al descubierto que la sola incorporación de la igualdad de género como premisa en los textos normativos no era suficiente para que su cumplimiento se hiciera efectivo o tuviera un impacto real (PNUD, 2015). La implementación de cuotas, en sus diversas modalidades, ha tenido como efecto un rápido incremento de la presencia femenina en las asambleas legislativas1.

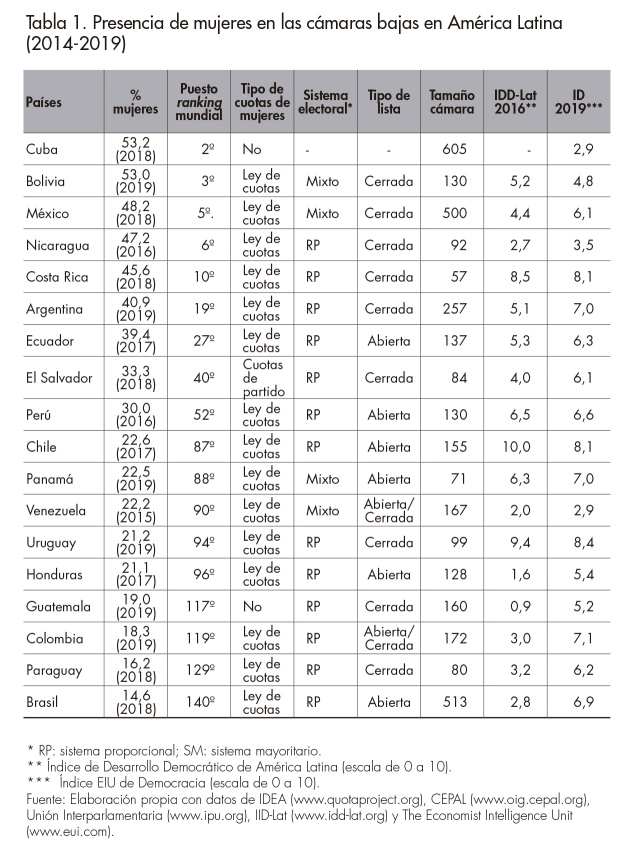

América Latina es un escenario que confirma el aumento en un corto período de tiempo de la representación descriptiva de las mujeres en los parlamentos. Argentina fue pionera en el establecimiento de este tipo de medidas de carácter legislativo. Adoptó en 1991 una ley de cuotas que generó un efecto contagio en los países cercanos. Así, desde entonces, la mayoría de los países latinoamericanos, con ritmos diferentes, han aprobado mecanismos de cuotas de género en sus legislaciones internas: Argentina, México, Costa Rica y Paraguay en 1996; Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Perú en 1997; Venezuela en 1998; Honduras y Chile en el 2000, o Uruguay en 2009. Los efectos en el incremento de la representación descriptiva han sido relevantes. Bolivia es el tercer país del mundo con el mayor número de diputadas, con un 53%. Le sigue México con un 48% y a continuación se sitúa Nicaragua con un 47,2%, antecediendo a Suecia, país pionero en consolidar la presencia de mujeres en las instituciones representativas2 y situado en el séptimo puesto del ranking mundial (IPU, 2020).

Datos y metodología

La mayor parte de las investigaciones sobre representación de mujeres en América Latina han puesto el foco en la dimensión representativa, tanto en su vertiente descriptiva como, aunque en menor medida, en su vertiente simbólica. Ahora bien, son escasos los estudios que profundizan en las percepciones y valoraciones de las diputadas latinoamericanas y que completen los análisis descriptivos. Trasladamos el foco de atención a su valoración sobre las dificultades percibidas dentro de su partido político para alcanzar puestos de poder. El presente trabajo toma a la élite parlamentaria latinoamericana como unidad de análisis con el objetivo de estudiar cómo esta percibe el acceso de las mujeres a puestos de poder político y en la toma de decisiones en los partidos políticos. Con ello se pretende determinar el alcance de la percepción de la brecha de género dentro de estas organizaciones.El material empírico para el análisis procede de la base de datos del Proyecto Élites Parlamentarias en América Latina (PELA-USAL), del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España), que recoge información de las actitudes y opiniones de los diputados de 18 países latinoamericanos3: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En cuanto al marco temporal, los datos cubren desde 1995 hasta 2020, incluyendo a los representantes de todas las legislaturas desde la primera hasta la séptima oleada de entrevistas. Las preguntas de los cuestionarios seleccionadas son las relativas a las percepciones sobre los techos de cristal en los partidos políticos. Para confirmar la validez de las hipótesis que formulamos, relacionadas con las oportunidades y los obstáculos que deben superarse para acceder a cargos políticos, contrastamos un modelo multivariable que ayuda a conocer los principales factores que inciden en estas valoraciones de la élite latinoamericana.

La estructura del trabajo se compone de cuatro apartados. En primer lugar, se abordan el marco y los elementos que configuran la estructura de oportunidades de las candidatas, analizando en particular el impacto de las cuotas de género, tanto legislativas como de partido, y su incidencia en la configuración de los parlamentos latinoamericanos. Con ello se pretende conocer la evolución y las etapas por las que la región ha transitado, advirtiendo dos ritmos diferentes. En segundo lugar, se examinan las valoraciones que sobre sus partidos políticos realiza la élite parlamentaria, comparando las opiniones vertidas entre diputados y diputadas, y cuantificando la brecha existente en relación con las variables que se incluirán en los modelos estadísticos. En tercer lugar, se plantean una serie de hipótesis que se vinculan con los aspectos desarrollados en las secciones anteriores y se seleccionan las variables que se incluirán en el análisis multivariado. Por último, tras la discusión de los resultados, se presentan las conclusiones del estudio ofreciendo futuras líneas de investigación.

Transformación del escenario político: impulso de la representación descriptiva

La mayor parte de las investigaciones recientes sobre la representación política de las mujeres en América Latina se centra en los efectos de los diseños institucionales, particularmente en el éxito de las cuotas de género, para impulsar su representación descriptiva. Los efectos que ha generado la adopción de estas medidas son diversos, como resultado de la combinación de factores políticos, sociales y económicos que operan en el escenario electoral (Archenti y Tula, 2014). Una explicación de interés vincula el impacto de las cuotas con el diseño institucional, específicamente, con las características del sistema electoral. Así, la estructura de las candidaturas, la magnitud del distrito y el grado de proporcionalidad del sistema se convierten en factores influyentes para la presencia de las mujeres en el Parlamento (Matland y Brown, 1992; Norris, 1985; Rule, 1981). Numerosos estudios han confirmado que los sistemas proporcionales favorecen, en mayor medida que los mayoritarios, el acceso a los cargos representativos de las mujeres (Jones, 2004; Kittilson, 2006; McAllister y Studlar, 2002); sin embargo, la simple distinción entre sistemas mayoritarios y sistemas proporcionales elude efectos que producen otros elementos del sistema electoral (Inglehart y Norris, 2003: 141). Por ejemplo, la combinación entre sistema electoral proporcional y distrito plurinominal ofrece mayores oportunidades de acceso a la política a las mujeres; y cuanto mayor es el tamaño del distrito, menor es el umbral que las mujeres han de superar para ser elegidas (Engström, 1987; Rule, 1987; Welch y Studlar, 1990). De hecho, en distritos plurinominales de alta magnitud los partidos tienden a confeccionar listas más paritarias. También es cierto que los distritos de alta magnitud suelen encontrarse en zonas urbanas, por lo que, en este sentido, es complejo distinguir el impacto de la magnitud electoral respecto de otros factores de tipo económico, social o cultural (Schmidt, 2008:193). Asimismo, el tipo de lista conlleva importantes consecuencias para la efectividad de una ley de cuotas. Los sistemas de listas cerradas presentan mayores ventajas al garantizar un mínimo de representación de mujeres frente a los sistemas de lista abierta, que no proporcionan tales garantías (Krook, 2004). Otro factor político que se ha comprobado que afecta significativamente al porcentaje de mujeres en el Parlamento de un país es el tamaño de la asamblea. Este elemento es importante porque cuantos más escaños tenga el Parlamento de una nación, mayores serán las posibilidades de que una mujer ocupe alguno (Oakes y Almquist, 1993).

América Latina es un escenario adecuado para contrastar este fenómeno de combinación de elementos institucionales que impulsan la dimensión representativa de género, al coexistir diversos sistemas electorales con tipos de listas diferentes, así como tamaños de asambleas desiguales. En aquellos países donde las listas de candidatos para ocupar escaños parlamentarios son abiertas –como en Perú, Ecuador, Panamá y Brasil–, la promoción de las candidaturas femeninas se deja en manos de los electores y, generalmente, se ha reproducido la cultura política dominante, es decir, se favorece a las candidaturas masculinas. En cambio, en el resto de los países de la región, las listas cerradas de candidatos dejan a la decisión de las maquinarias internas de los partidos la selección de los candidatos; aunque esto tampoco ha ofrecido garantías de igualdad, dado el predominio tradicional de los hombres en sus órganos de decisión. De tal manera, si no existe una disposición expresa para la ubicación de las candidaturas femeninas en las listas electorales, el objetivo principal de las cuotas de hacer efectiva la presencia de mujeres en los parlamentos tiende, lamentablemente, a diluirse. Y, de hecho, también se aprecia que, a pesar de que algunos países tienen conformadas asambleas con un número elevado de diputados, no parece que sea una variable determinante para incluir un mayor número de diputadas entre sus miembros.

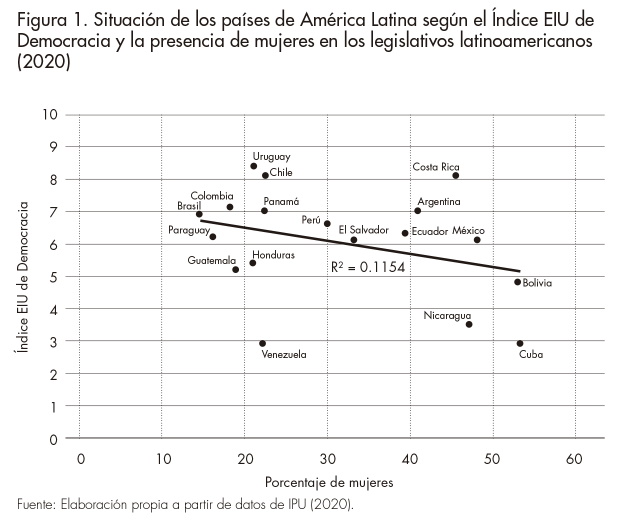

El año en que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en cada país parece ser un factor político con efectos sobre la presencia de mujeres en las legislaturas (Kenworthy y Malami, 1999). Y, hasta hace relativamente poco tiempo, era más probable afirmar que las mujeres estaban presentes en las asambleas legislativas de los países en los que los ciudadanos gozaban de mayores niveles de derechos y libertades democráticasque en los países en los que los derechos y libertades civiles estaban más reprimidos (Adams, 2006). Sin embargo, estos elementos parecen no tener tanta influencia hoy en día, pues advertimos que, entre los 20 países con mayor presencia de mujeres en los legislativos, se encuentran algunos con regímenes autoritarios. En América Latina, donde las variaciones de los niveles de calidad de la democracia son muy amplias, seis países se sitúan a la cabeza del ranking mundial de presencia de mujeres en las instituciones representativas, pero con desigual avance en índices de democracia. Uruguay, por ejemplo, tiene una puntuación media del Índice EIU de Democracia de 8,4 (de una escala de 0 a 10), la más alta entre los países de América Latina, y, aunque se ubica en el puesto 15 de la clasificación global de democracia, no se encuentra entre los países con mayor número de mujeres en el cómputo mundial (ocupa el puesto 98 de la clasificación según este aspecto). Por el contrario, Cuba, con una clasificación de 2,9 en el Índice EIU, podría considerarse un régimen autoritario en el que los derechos de los ciudadanos están muy restringidos; sin embargo, destaca por superar el umbral del 50% de presencia de mujeres en su Parlamento integrado por 605 miembros. La distribución gráfica tomando en consideración el índice de calidad de la democracia demuestra la relación existente entre estas dos variables y sitúa a los países bajo las coordenadas de estas dos dimensiones (véase figura 1).

A pesar de las posibles barreras que frenan o condicionan la presencia de mujeres en los parlamentos de la región, en términos globales, las cifras no han dejado de crecer y mostrar una tendencia al alza que supera, hoy en día, los avances registrados en el continente europeo. De hecho, datos actuales muestran que seis países latinoamericanos se sitúan entre las 20 democracias con mayor número de diputadas del ranking mundial (IPU, 2019). El análisis de la evolución de las cifras no está exento de generar preocupación, al advertirse que las cuotas generan un techo de cristal para las propias mujeres, provocado por el hecho de que los partidos incluyen el porcentaje mínimo de mujeres en las listas electorales solo para cumplir escrupulosamente con la normativa. También en este proceso se corre el riesgo de que la selección de candidatas se circunscriba a unos determinados círculos y estas queden vinculadas estrechamente a sus reclutadores para ser más manipulables, de manera que su presencia en el escenario político sea más una fachada que una participación efectiva en las actividades políticas. Evidentemente, en los parlamentos que se han nutrido de diputadas bajo la modalidad de cuotas de asientos reservados, este fenómeno se evidencia con mayor nitidez (Cowley y Childs, 2003; Nanivadekar, 2006). Ahora bien, para aportar luz a este fenómeno se debe trasladar el foco de atención hacia los partidos políticos, que son los actores que modelan la presencia de mujeres en el seno de sus organizaciones y disponen de margen de actuación para la selección de las candidatas que integran las listas electorales.

El partido político como actor facilitador de las oportunidades individuales

Las cuotas de género han alterado los mecanismos de reclutamiento y selección de candidatos, modificando las estrategias de los partidos políticos. Los selectorados de los partidos se ven inmersos en procesos condicionados por reglas formales y reglas informales4. El marco legal y las instituciones formales conducen a los partidos a adaptarse a los marcos, pero no todos lo hacen de la misma forma. Además, las reglas institucionales formales interactúan con elementos del contexto donde se aplican y conviven con variables sistémicas de carácter partidista. Por tanto, la desigual presencia de mujeres en los legislativos podría tener su origen en el proceso de reclutamiento, selección y ubicación de las candidatas dentro de los partidos políticos. Estos establecen un férreo control de entrada (gatekeepers) en sus estructuras internas y no han incorporado a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en los órganos internos. De hecho, se les obstaculiza el acceso a los puestos dirigentes, de ahí que la mayoría de los partidos, sobre todo en el ámbito latinoamericano, mantengan estructuras de poder masculinizadas y la presencia de mujeres en los liderazgos partidistas sea reducida (Llanos y Roza, 2015). A pesar de estos obstáculos, que son comunes en muchas democracias actuales, los avances de las mujeres comienzan a vislumbrarse de forma tímida. Ahora bien, si las candidatas han logrado un escaño en el Parlamento, debemos conocer si los obstáculos tienen relación con las dinámicas internas de los partidos políticos. Al respecto, sostenemos que el análisis de la dimensión descriptiva es tan solo la culminación de una trayectoria ligada a las organizaciones partidistas y modelada por las reglas formales.

Lovenduski y Norris (1993) identifican tres tipos de factores para analizar el reclutamiento político: los de carácter sistémico, los vinculados a la organización de los partidos políticos y los de índole individual. Como ya hemos señalado en el apartado anterior, la literatura se ha centrado profusamente en el estudio de los factores sistémicos, y solo algunos trabajos han intentado medir los efectos positivos que tiene el pertenecer a partidos, por lo general de centroizquierda, sobre la elección de candidatas (Matland y Studlar, 1996; Jones, 2004). Son, por tanto, más escasos los estudios centrados en el ámbito partidista, es decir, en los efectos que los procesos de selección interna de candidatos ejercen sobre la carrera política de las mujeres (O’Brien y Piscopo, 2017). Pero, sin duda, el gran vacío se sitúa en el análisis del marco de oportunidades individuales que restringen o impulsan el salto a la política5. Variables no solo de carácter sociodemográfico, como el origen social, los antecedentes familiares o la educación, sino también relacionadas con la trayectoria política o con posibles incentivos para dedicarse profesionalmente a ella, las cuales se configuran como elementos que seleccionan a los individuos que denotan vocaciones políticas y, por tanto, conforman el grupo de posibles elegidos para formar parte de las candidaturas y alcanzar un puesto de representación político. Abundante literatura pone de manifiesto que las prácticas informales y normas no escritas tienden a beneficiar a los hombres, a pesar de la existencia de medidas de discriminación positiva (Kenny, 2007; Krook, 2006 y 2009). Cualquier evaluación de este tipo debe reconocer las diferencias estructurales que impone la división del trabajo en determinadas sociedades, así como también el inicio de las carreras políticas de las mujeres en las bases de organizaciones de los partidos o en movimientos sociales afines (Saint-Germain, 1993; Schwindt-Bayer, 2010). Para llegar al Parlamento, las candidatas suelen necesitar más experiencia política que los hombres y no son lo suficientemente valoradas como para situarse dentro de la élite dirigentes de los partidos (Murray, 2010; Verge, 2011). Sin embargo, estas diferencias pueden llegar a ser menos pronunciadas a medida que las cuotas de género impulsan la presencia de mujeres en los parlamentos (Caminotti y Piscopo, 2019).

Cuando las mujeres se incorporan a la política, incluso con objetivos diferentes, existen grandes obstáculos institucionales para que ocupen puestos en las estructuras organizativas de los partidos. Diversas investigaciones en el contexto europeo contabilizaron más mujeres en las organizaciones internas de partidos de izquierdas (O’Neill y Stewart, 2009; Kittilson, 1999), lo que ha generado un proceso de mimetismo sobre el resto de los partidos de ideología cercana. Actualmente, este fenómeno no puede apreciarse con claridad en el contexto latinoamericano. Los estudios realizados no permiten distinguir si partidos de izquierdas que incorporan a mayor número de mujeres en las listas adoptan esta estrategia impulsados por una mayor presencia de mujeres entre sus élites, o bien por percibir una mayor predisposición de los electores a votar mujeres (Alles, 2014; Barragán y Bohigues, 2018; Llanos y Roza, 2018).

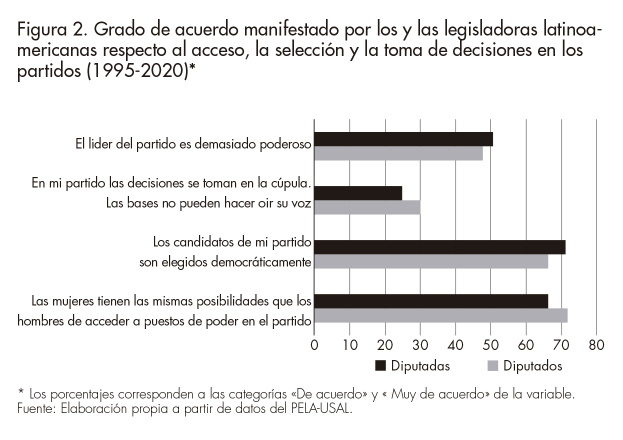

Si nos fijamos en las valoraciones de las diputadas latinoamericanas (véase figura 2), en conjunto, estas manifiestan que han hecho frente a más dificultades para alcanzar puestos de poder dentro del partido y que no han dispuesto de las mismas facilidades que los diputados, con una diferencia porcentual de 5,4 puntos respecto a los diputados. No es de extrañar, sin embargo, que la valoración de los diputados sobre este aspecto difiera sustancialmente. Pero aún más, las diferencias de opinión entre diputados y diputadas también se aprecian respecto de la organización interna y la toma de decisiones dentro de los partidos políticos. La figura 2 ilustra la intensidad de la desigualdad que presentan estas respuestas. Asimismo, los datos reflejan que, al contrario de lo podríamos esperar, las diputadas valoran el proceso democrático de selección de candidatos por encima de la apreciación que sobre este indicador ofrecen los diputados, con una diferencia de 4,8 puntos. Una explicación a este fenómeno puede encontrarse en el hecho de que las diputadas han superado obstáculos para integrarse en las listas, quizás gracias a la implementación de las cuotas y, por tanto, destacan en mayor medida que los diputados el carácter democrático de la selección. Sin embargo, cuando ha de valorarse al líder y a su actuación dentro el partido, los resultados difieren respecto de lo señalado por los diputados, pues se detecta una brecha de 5,3 puntos. Para ellas el dirigente del partido tiene mucho poder dentro de sus estructuras orgánicas, aunque no siempre consideran que sus decisiones sean tomadas únicamente por aquel.

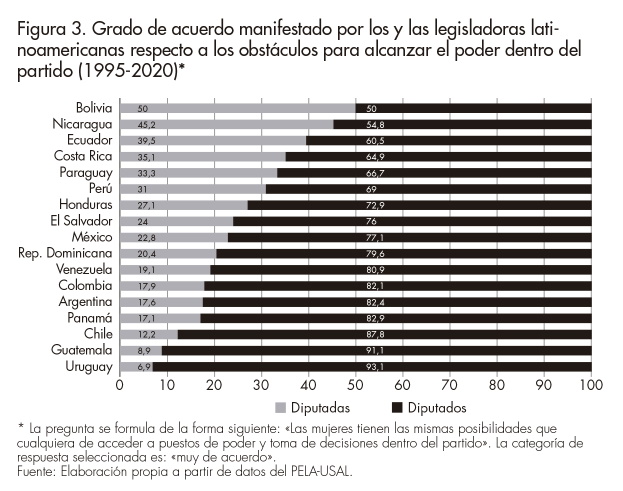

La promoción de mujeres dentro de las esferas de la élite de los partidos es compleja y los obstáculos con los que se encuentran son de naturaleza diversa. El análisis por países (véase figura 3) muestra la opinión compartida por todas las diputadas latinoamericanas respecto de las dificultades en la promoción interna dentro de las estructuras partidistas, con la excepción de la opinión de las diputadas bolivianas. Los datos manifiestan con diversa intensidad esta valoración. Advertimos que, aun tratados en conjunto, la homogeneidad en la respuesta de los diputados es el rasgo dominante. Frente a esta valoración, también todas las diputadas perciben mayores obstáculos en su promoción interna, siendo más destacada esta problemática en el caso de las diputadas guatemaltecas, chilenas y uruguayas. Esta percepción mantiene coherencia con estudios que reconocen que los partidos políticos chilenos son un obstáculo a la representación femenina (Franceschet, 2005). En términos generales, en el contexto latinoamericano los partidos hasta fechas recientes se han resistido a la adopción de cuotas legislativas de género, generando dinámicas de exclusión que se han visto exacerbadas por los procesos de negociación para la selección de candidatos de las coaliciones electorales. Por lo tanto, no podemos afirmar que sociedades más educadas y urbanizadas, con mayores niveles de modernización –como la chilena y la uruguaya– sean más propensas a considerar la igualdad de género como un valor en sí dentro de los partidos y, consecuentemente, para acceder a cargos públicos. Quizás se deberían explorar otras vías relacionadas con la cultura política del país, aunque estos elementos presentan dificultades analíticas (Allés, 2007).

De otra parte, la consecuencia de la baja participación de las mujeres en puestos de decisión dentro de las estructuras de los partidos puede generar que sus intereses no sean tomados en consideración en la elaboración de las agendas. Si no se alcanza el umbral del 30%, definido como «masa crítica», existen dificultades para impulsar acciones que favorezcan la representación de los intereses de las mujeres dentro de las organizaciones partidistas. Además, su actividad legislativa puede verse aún más restringida por las dinámicas institucionales. En consecuencia, tanto las estrategias políticas como la actividad parlamentaria dependen de las directrices de los partidos políticos y, en contextos de partidos altamente disciplinados, las diputadas disponen incluso de menor autonomía para actuar sobre temas que no son considerados prioridades del partido; de ahí que sea poco probable que las diputadas colaboren transversalmente con diputadas de otros grupos parlamentarios.

Lo que es indudable es que en América Latina la manera más habitual de convertirse en parlamentario es formar parte de un partido. La pertenencia a los partidos políticos facilita el camino para alcanzar un puesto en las candidaturas y, consecuentemente, el acceso al órgano representativo. Como sabemos, el análisis de las trayectorias políticas es un aspecto importante que proporciona información acerca del comportamiento de los representantes en la arena legislativa y en el desempeño de su actividad como diputados. Así, las parlamentarias latinoamericanas, entendidas como grupo, establecen en mayor medida vínculos con organizaciones o movimientos de defensa de oportunidades de género o relacionadas con temas tradicionalmente asociados a la familia (Childs, 2001; Childs y Withey, 2004; Tamerius, 1995). En general, el acceso a cargos de representación se ve facilitado por la experiencia adquirida en organizaciones partidistas para la mayoría de los diputados latinoamericanos, sin discriminación de género. Más de la mitad de la clase política latinoamericana inicia sus carreras políticas en partidos políticos, lo que sitúa a los partidos como elementos facilitadores de cargos públicos (Wolinetz, 2007: 147). Pero, más aún, la trayectoria puede iniciarse en el ámbito subnacional. De hecho, una de cada cuatro diputadas latinoamericanas, y esta misma proporción de diputados, ha ocupado, previamente a obtener su acta de diputado, el cargo de concejal en un Ayuntamiento6. En términos de aspiraciones, de ascenso o progreso, los cargos de nivel municipal son la esfera de promoción para acceder a puestos de poder político del ámbito nacional, tanto para los diputados como para las diputadas latinoamericanas, a pesar de algunas diferencias causadas por los contextos regionales7.

Estos datos sin embargo son poco reveladores respecto de las variaciones que se producen entre países con rasgos institucionales y sociopolíticos diversos, con desigual nivel de institucionalización de partidos y con distintos procesos de selección de miembros por las organizaciones partidistas. Es probable que la brecha de género en las valoraciones se advierta con más intensidad en unos países y con menor en otros. Por este motivo, consideramos necesario aportar más luz sobre estas cuestiones y proponemos realizar un análisis multivariable que establezca controles en las opiniones de los diputados y las diputadas latinoamericanas para determinar con precisión los elementos subyacentes en las dinámicas internas de los partidos.

Una mirada más amplia hacia el interior de los partidos

El objetivo de esta sección es comprobar algunos de los argumentos que hasta ahora se han ido presentando. Para ello, la mejor forma de constatar el impacto de los factores analizados sobre las dificultades de las diputadas en el seno de las organizaciones partidistas es mediante la estimación de modelos estadísticos multivariables. En particular, se pretende analizar los efectos de la brecha de género en la valoración sobre el acceso a cargos de poder y sobre la toma de decisiones en el interior de los partidos políticos latinoamericanos. Todos los trabajos académicos revisados constatan la existencia de barreras establecidas en el seno de los partidos políticos, las cuales se han visto superadas por la adopción de medidas legislativas que han dado como resultado el incremento de mujeres en los parlamentos. Pero las cuotas pueden llegar a generar un techo de cristal para las propias mujeres, así como provocar que los partidos se limiten a seleccionar el porcentaje mínimo de mujeres establecido, sin impulsar mayores cuotas de presencia femenina en su seno. Asimismo, es posible que las cuotas promuevan la elección de mujeres que actúan como sustitutas de sus familiares, o que estén estrechamente vinculadas a sus reclutadores. Atendiendo a esta literatura, se plantea como hipótesis que las diputadas sinfamilia en política y sin experiencia tienen mayor probabilidad de percibir obstáculos para acceder a puestos de poder político dentro del partido que los diputados. Además, se ha constatado que las mujeres tienden a acceder a posiciones de liderazgo en contextos de baja popularidad del partido (Trimble y Arscott, 2003: 71), por lo que se formula otra hipótesis: pertenecer al partido del Gobierno ofrece mayor probabilidad de que las diputadas confirmen dichos obstáculos y denoten mayor dificultad para ocupar cargos dentro del partido.

Uno de los temas recurrentes en la literatura reciente son los efectos generados por las cuotas de género. En la primera sección de este trabajo se ha constatado el impulso de la presencia de mujeres en los parlamentos latinoamericanos. Y es que las cuotas representan medidas de acción positiva sustentadas en el supuesto de que existe un desequilibrio que impide una igualdad de oportunidades efectiva entre grupos e individuos (Ríos y Villar, 2006). Estas medidas atienden más al proceso de selección de candidatos que al número de mujeres realmente elegidas. Generalmente, la centralización del proceso de elaboración de candidaturas dota a la dirección central del partido de la capacidad para coordinar estos procesos de selección. Por lo tanto, al amparo de esta literatura y de los efectos de las cuotas de género se formula la siguiente hipótesis: existe mayor probabilidad entre las diputadas de considerar que las mujeres tienen mayores dificultades para ocupar cargos dentro del partido. Dado que nuestra unidad de análisis es la élite parlamentaria, es decir, aquellas diputadas que han obtenido representación, estas podrán sentir que se ha cumplido con la legislación (leyes de cuotas), de ahí que se sientan satisfechas con el proceso de selección. Es cierto que, bajo este supuesto, no se controla el número de mujeres situadas en los órganos directivos del partido; pero también es sabido que la presencia de mujeres en estas posiciones facilita la implementación de acciones positivas y asegura la supervisión de los procesos de reclutamiento (Kittilson, 2006)8, lo cual se convierte en elementos facilitadores de la presencia de mujeres en el ámbito parlamentario.

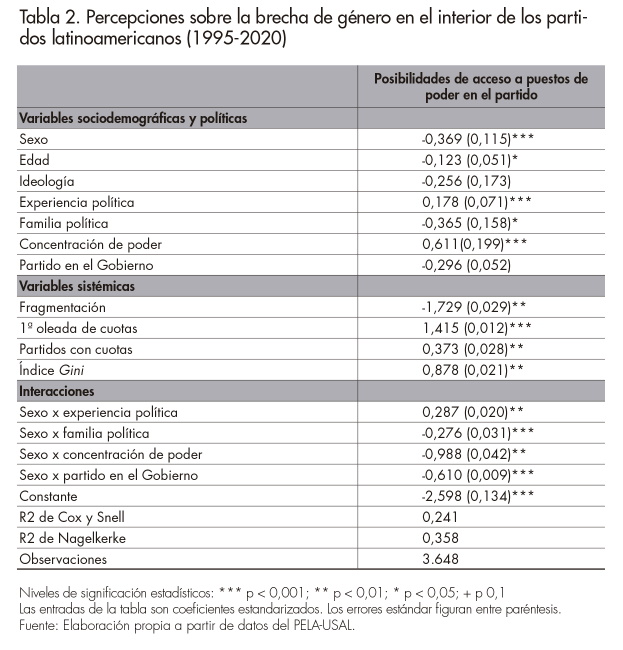

Con el objetivo de corroborar estas hipótesis planteadas, estimamos un modelo logístico binario que incluye los 18 países latinoamericanos analizados en las distintas oleadas de los estudios. Para ello operacionalizamos la variable dependiente dicotómica que, en los análisis bivariados, ofrecía una mayor diferencia en la valoración emitida entre las diputadas y los diputados latinoamericanos, esto es, la variable relacionada con el acceso al poder dentro del partido: «Las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres de acceder a puestos de poder dentro del partido». El modelo considera como variables independientes el sexo, donde 1 significa mujer y 0 hombre; incluimos la edad del diputado en años; también la ideología, siendo 1 izquierda y 10 derecha; si tiene familiares en política, donde 0 representa que ningún familiar ha ocupado un cargo político y 1 que algún familiar ha desempeñado cargo político; la percepción del grado de poder que tiene el líder dentro del partido, donde 1 significa que tiene mucho poder y 0 que no tiene mucho o casi ningún poder; partido en el Gobierno, donde 1 representa que los entrevistados pertenecen al partido que gobierna y 0 cuando forman parte de partidos de la oposición, y, por último, incluimos la experiencia política, donde 0 significa que no ha ocupado un escaño en anteriores legislaturas y 1 significa que no es la primera vez que ocupa el escaño.

Para controlar el efecto del contexto del país en la opinión de los diputados, introducimos las siguientes variables: en primer lugar confeccionamos una variable binaria que identifica si el país pertenece al grupo que implementó cuotas en los años noventa, esto es, la primera oleada de cuotas (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela), frente a los que implementaron cuotas en los años 2000 (Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Uruguay), incluyendo en este grupo a Guatemala, que no ha adoptado ninguna medida de este tipo. Una segunda variable binaria tomó en consideración si al menos un partido político había adoptado medidas de impulso a la presencia de mujeres en su organización interna, considerando que esto ofrece mayores posibilidades de lograr un cargo del partido a las mujeres9. Por último, a fin de controlar si las valoraciones de la élite parlamentaria se veían afectadas por la fortaleza de las organizaciones partidistas en el escenario parlamentario, incluimos como variable sistémica el índice de fragmentación parlamentaria. Para controlar los índices de desigualdad del país, incorporamos el Índice de Gini y, finalmente, para explorar las percepciones de determinados grupos de legisladoras, se incluyeron una serie de interacciones con la variable género: diputadas con experiencia política, con familiares en política, que perciben un alto grado de concentración de poder del líder del partido, y oficialistas. Dado que se introdujo esta serie de variables sistémicas, no fue necesario añadir efectos fijos por país, porque ya se reflejaban en el modelo las posibles diferencias a nivel agregado.

El modelo confirma que la experiencia política es un buen predictor de las diferencias observadas respecto de las desiguales posibilidades percibidas entre diputados y diputadas de acceder al poder dentro del partido político. Se observa, además, que esta valoración destaca en gran medida en contextos partidistas de concentración de poder del líder del partido. Esta característica organizativa del partido es una variable con influencia estadísticamente contrastada en el análisis de los datos. Aunque pudiéramos pensar que este factor está limitado por la implementación de legislación que favorece la presencia de las mujeres en el ámbito legislativo y pudiera haber obligado a que la centralización de la selección se equilibrase, los espacios de toma de poder siguen estando controlados por los líderes, la mayoría de ellos hombres. Sin extraer de los datos información sobre el tipo de liderazgo, cabe proyectar que la centralidad en la toma de decisiones se relaciona con liderazgos fuertes. Solo si fuese posible detectar un liderazgo de tipo transformacional enfocado a cambios sustantivos en la comunidad política, podríamos intuir que la brecha de género tendería a reducirse (siempre y cuando otros factores coadyuvaran a ello). No obstante, en el contexto latinoamericano, emerge con dificultad este modelo dada la elevada fragmentación partidista que se advierte en los parlamentos como consecuencia de la débil institucionalización de los actores políticos.

Desde otra perspectiva, conviene considerar el hecho de que conseguir representación en el Parlamento puede convertirse en un acicate para adquirir experiencia y escalar posiciones dentro de las organizaciones partidistas. Es sabido que el apoyo económico es un factor determinante para impulsar la presencia de las mujeres en los partidos. Desde el punto de vista de la capacitación, algunos partidos ofrecen recursos para lograr reducir la brecha educativa de las candidatas, aunque del lado del reclutamiento pueden incluso existir algunos candidatos más convenientes que otros para los fines del partido. No obstante, también es cierto que la probabilidad de escalar a puestos de toma de decisión en contextos de alta fragmentación limita el marco de oportunidades de las mujeres.

Por otra parte, se observan diferencias de género respecto de las dificultades de acceso a cotas de poder dentro del partido, las cuales se explican por la experiencia adquirida en países con una mayor trayectoria en la adopción de cuotas. En países socializados en esta cultura de equidad, se reduce ligeramente la percepción de brecha de género, aunque ello quede condicionado por su desarrollo económico o social, como lo demuestra el coeficiente positivo de la variable en la regresión. Si bien es cierto que aún dominan en el contexto latinoamericano sociedades patriarcales en las que la masculinización de la esfera política limita la presencia de mujeres dentro de los partidos con repercusión en las asambleas legislativas, incluso a pesar de la adopción de medidas de acción positiva. En este ámbito, el predominio de líderes de partido masculinos limita las posibilidades de ascenso de las mujeres en estas organizaciones. Asimismo, en contra de lo que cabría esperar, la influencia de la ideología del partido no es un predictor para determinar diferencias en las valoraciones de la clase política hacia el protagonismo del líder en el seno de la organización. Existen otros elementos ahondan en esa brecha de género. Dos variables que aumentan significativamente la probabilidad de valorar de forma diferente la toma de decisiones en el partido son la experiencia en política y tener familiares en política. Ambas son coherentes con estudios que vinculan las trayectorias políticas como un proceso variable en el tiempo, con miras a la progresión, y determinado por estrategias de capitalización y mecanismos de continuidad (Alcántara, 2013).

Las interacciones ayudan a comprender mejor el fenómeno de la brecha de género en el interior de los partidos latinoamericanos, y permiten tipificar a las parlamentarias al considerar posibles combinaciones. Cabe señalar que el hecho de que las diputadas tengan experiencia política es un buen predictor de la valoración de ascenso al poder dentro del partido. Indudablemente, el conocimiento de la organización, la actividad desarrollada en ella, junto con el éxito al obtener un escaño facilitan el acceso a posiciones de decisión. Las mayores dificultades parecen provenir de la estructura organizativa interna. El grupo de diputadas que advierten del poder del líder del partido se muestra estadísticamente significativo, pero con un coeficiente negativo. Así, la mayor centralización en la toma de decisiones en el líder del partido, dejando escaso margen de participación a otros miembros, supone una desventaja para alcanzar puestos de responsabilidad. En este sentido, parece que el sistema de cuotas que ha facilitado el acceso al Parlamento de un número importante de mujeres no es una experiencia que se traslade al interior de los partidos políticos. No ha permeado esa cultura en la organización, ni siquiera valorando las ventajas competitivas que adquirirían los partidos respecto a los ciudadanos y en relación con la posible captación de votos del electorado femenino. Las estructuras de los partidos siguen manteniendo un control férreo de su selectorado y se mueven bajo coordenadas de predominio masculino. Por último, el grupo de diputadas que han pertenecido a los partidos que forman el Gobierno, también se muestra estadísticamente significativo y con coeficiente negativo. Este grupo tiende a percibir que las mujeres tienen menos posibilidades de ocupar puestos en los partidos, quizás por haber formado parte del Ejecutivo; un aspecto que debe ser analizado con más profundidad. En cualquier caso, las variables de control se mantienen estadísticamente significativas en el modelo y muestran coeficientes elevados. Por último, la interpretación de estos resultados está sustentada en un ajuste del modelo razonablemente adecuado en función de las variables explicativas seleccionadas que proceden de la literatura analizada.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo se circunscribe al análisis de los techos de cristal dentro de las organizaciones partidistas en América Latina. La literatura ha puesto de manifiesto que, en el contexto de las asambleas legislativas, las medidas legislativas adoptadas para la confección equilibrada de candidaturas entre hombres y mujeres ha significado un impulso a su presencia en los parlamentos. No obstante, aún son escasos los análisis que ponen el foco de atención en el interior de los partidos, en los actores que, guiados por prácticas informales o culturas dominantes, no ponen en práctica estas mismas lógicas para favorecer la presencia de mujeres en los puestos de dirección de la organización. Aunque estas dinámicas resultan más complejas de analizar, los hallazgos de este trabajo aportan un halo de luz para conocer de primera mano la valoración que sobre este aspecto realiza la élite parlamentaria. La sensibilidad hacia esta temática es mayor entre diputadas que entre diputados, algo que a simple vista parece una obviedad. Pero, para lograr una mayor sensibilización sobre el tema y reducir la brecha de género dentro de los partidos, conviene impulsar la presencia de legisladoras más sensibles a esta temática. Y mantener el predominio de los hombres en las asambleas legislativas no ayuda a ello, dada su actitud menos permisiva a perder la hegemonía dentro del partido.

Diputadas que han labrado su trayectoria política dentro del partido, que no han tenido ayuda de familiares y que además no forman parte de partidos en el Gobierno son el grupo que interesa tener en los parlamentos para incrementar la sensibilidad hacia estos temas. Los diputados más reacios y, por tanto, menos proclives a tomar medidas para facilitar un equilibrio en el seno de las organizaciones partidistas, negando una indiscutible realidad, son los de partidos que han formado parte del Gobierno y con claros vínculos familiares en política. Esta clasificación, que puede haber dejado fuera algún otro factor explicativo que podrá testarse en futuras investigaciones, ayuda a conocer qué tipo de representantes serían de interés para impulsar una mayor sensibilización hacia la desigualdad de género y favorecer la reducción de la brecha de género existente en el interior de los partidos políticos latinoamericanos.

En definitiva, constatamos que hay más mujeres que antes en política, pero existe un techo de cristal que impide que estas ocupen puestos de relevancia en la toma de decisiones dentro del partido. Los motivos por los que esta discriminación sigue ocurriendo son resultado de las barreras que existen dentro de las organizaciones partidistas, debido a sus reglas tanto formales como informales para seleccionar candidatos. Las segundas son más relevantes, ya que discriminan sistemáticamente a las mujeres y están mucho más enquistadas en las sociedades latinoamericanas que en las europeas. El predominio de relaciones personales en los partidos latinoamericanos, junto con partidos estructuralmente sesgados hacia los hombres, reduce el marco de oportunidades de ascenso a las mujeres dentro de la organización. Solo, posiblemente, en el caso de liderazgos más jóvenes se reduce la brecha de género, tal y como se ha advertido en Europa (Coller et al., 2020). Las dinámicas en la adopción de decisiones en el partido ofrecen un espacio en el que seguir avanzando en un futuro.

A nuestro juicio, en consonancia con el escenario que delimita el análisis, la creciente presencia de diputadas en los parlamentos latinoamericanos en el curso de las dos últimas décadas ha sido fruto de la combinación de reglas institucionales formales que interactúan con la configuración de la competencia partidista (fragmentación, coherencia ideología, liderazgo, etc.), junto con algunas tímidas transformaciones en el interior de los partidos, que sin duda están lejos de ser las apropiadas en pleno siglo xxi. Estos elementos, que crean la estructura de oportunidades para que exista una oferta de candidatos con intención de acceder a la política y obtengan representación, se ven descompensados. Así, podemos afirmar que aún existe mucho camino por recorrer para que la brecha de género se reduzca en el seno de las organizaciones. En definitiva, el poder posicional en los partidos facilita el camino de una carrera política, pero el progreso de las mujeres dentro de estas organizaciones es todavía un «proceso controvertido, lento, desigual e incompleto» (Kittilson, 2013: 546), que solo podrá ser superado si se continúa manteniendo la presencia de mujeres en los legislativos. Esta presencia crea un ambiente favorable que acabará permeando a los partidos políticos. Lo que desconocemos es el tiempo que será necesario emplear para confirmar que los partidos políticos latinoamericanos se han sensibilizado hacia este tema y adoptan medidas impulsoras de acceso a las mujeres a cargos de responsabilidad dentro de sus organizaciones.

Referencias bibliográficas

Adams, Susan. «Influences upon parity: an analysis of factors affecting female representation in national legislatures». The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, vol. 5, n.° 6 (2006), p. 75-86.

Alcántara, Manuel. «De políticos y política: profesionalización y calidad en el ejercicio público». Perfiles Latinaoamericanos, vol.21, n.° 41 (2013), p. 19-44.

Allés, Santiago. «¿Hacia la consolidación política? Cambios en la estructura de oportunidades electorales de las mujeres en Argentina». América Latina Hoy, n.° 47 (2007), p.123-154.

Alles, Santiago. «Ideología partidaria, competencia electoral y elección de legisladoras en cinco democracias latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, 1980-2013». América Latina Hoy, n.° 66 (2014), p. 69-94.

Archenti, Nélida y Tula, María Inés (coords.). La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas. Buenos Aires: Eudeba, 2014.

Barnes, Tiffany D. Gendering legislative behavior. Institutional constraints and collaboration. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Barragán, Melany y Bohigues, Asbel. «New political parties in Latin America: a new way of selection and new elite profiles». En: Coller, Xavier; Cordero, Guillermo y Castillo, Antonio Jaime (eds.). The selection of politicians in time of crisis. Oxon: Routledge, 2018, p. 165-188.

Batlle, Margarita. «Partidos políticos y participación de las mujeres en Colombia: ¿hacia estructuras más inclusivas?». En: Freidenberg, Flavia y Muñoz-Pogossian, Betilde (eds.). Reformas a las organizaciones de partidos en América Latina (1978-2015). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú y OEA, 2016, p. 235-259.

Caminotti, Mariana y Piscopo, Jennifer M. «Neither penalised nor prized: feminist legislators, women’s representation and career paths in Argentina». Journal of Politics in Latin America, vol. 1, n.° 2 (2019), p. 181-203.

Childs, Sarah. «Women MPs in the House of Commons: a women’s style of politics?». Annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco, (30 agosto-2 septiembre), 2001.

Childs, Sarah y Withey, Julie. «Women representatives acting for women: sex and the signing of early day motions in the 1997 British parliament». Political Studies, vol. 52, n.° 3 (2004), p. 552-564.

Coller, Xavier, Cordero, Guillermo y Jaime, Antonio M. (eds.). The Selection of Politicians in Times of Crisis. Londres: Routledge, 2020.

Cowley, Philip y Childs, Sarah. «Too spineless to rebel? New Labour’s women MPs». British Journal of Political Science, vol. 33, n.° 3 (2003), p. 345-365.

Dahlerup, Drude y Friedenvall, Lenita. «Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for women». International Feminist Journal of Politics, vol. 7, n.° 1 (2005), p. 26-48.

Engström, Richard L. «District magnitude and the election of women to the Irish Dail». Electoral Studies, vol. 6, n.° 2 (1987), p. 123-132.

Franceschet, Susan. Women and politics in Chile. Boulder, CO.: Lynne Rienner Publishers, 2005.

Hinojosa, Magda y Vázquez, Lorena. «Selección de candidaturas, partidos y mujeres en América Latina». En: Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana; Muñoz-Pogossian, Betilde y Došek, Tomáš (eds.). Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina. México: UAM, 2018, p. 35-68.

Inglehart, Ronald F. y Norris, Pippa. Rising tide: gender equality and cultural Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

IPU-Inter-Parlamentary Union / Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Database. IPU, (2019) (en línea) [Fecha de consulta: 18.03.2020] https://data.ipu.org/women-ranking?month=4&year=2020

Jones, Mark P. «Quota legislation and the election of women: learning from the Costa Rican experience». The Journal of Politics, vol. 66, (2004), p. 1.203-1.223.

Kenny, Meryl. «Gender, institutions and power: a critical review». Politics, vol. 27, n.° 2 (2007), p. 91-100.

Kenworthy, Lane y Malami, Melissa. «Gender inequality in political representation: a worldwide comparative analysis». Social Forces, vol. 78, (1999), p. 235-269.

Kittilson, Miki C. «Women’s representation in Parliament: the role of political parties». Party Politics, n.° 5 (1999), p. 79-98.

Kittilson, Miki C. Challenging parties, challenging parliaments: women and elected office in contemporary Western Europe. Columbia: The Ohio State University Press, 2006.

Kittilson, Miki C. «Party politics». En: Waylen, Georgina; Celis, Karen, Kantola, Johanna y Weldon, S. Laurel (eds.). The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 536-553.

Krook, Mona L. «Gender quotas as a global phenomenon: actors and strategies in quota adoption». European Political Science, vol. 3, n.° 3 (2004), p. 59-65.

Krook, Mona L. «Reforming representation: the diffusion of candidate gender quotas worldwide». Politics and Gender, vol. 2, n.° 3 (2006), p. 303-327.

Krook, Mona L. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Nueva York: Oxford University Press, 2009.

Lovenduski, Jon y Norris, Pippa (eds.). Gender and Party Politics. Londres: Sage, 1993.

Llanos, Beatriz y Roza, Vivian. Partidos políticos y paridad. Un desafío de la democracia en América Latina. Perú:BID e IDEA, 2015.

Llanos, Beatriz y Roza, Vivian. «Más poder, menos mujeres: desigualdades de género en los partidos políticos latinoamericanos». En: Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana; Muñoz-Pogossian, Betilde y Došek, Tomáš (eds.). Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina. México: UAM, 2018, p. 69-98.

Matland, Richard E. y Brown, Deborah. «District magnitude’s effect on female representation in State legislatures». Legislative Studies Quarterly, vol. 17, n.° 4 (1992), p. 469-492.

Matland, Richard E. y Studlar, Donley T. «The contagion of women candidates in single-member district and proportional representation electoral systems: Canada and Norway». Journal of Politics, vol. 58, n.° 3 (1996), p. 707-733.

McAllister, Ian y Studlar, Donley T. «Electoral systems and women’s representation: a long-term perspective». Representation, vol. 39, n.° 1 (2002), p. 3-14.

Murray, Ralph. «Second among equals? A study of whether France’s quota women are up to the job». Politics and Gender, vol. 6, n.° 1 (2010), p. 93.118.

Nanivadekar, Medha. «Are quotas a good idea? The Indian experience with reserved seats for women». Politics and Gender, vol.2, n.° 1 (2006), p. 119-128.

Norris, Pippa. «Women’s legislative participation in Western Europe». West European Politics, vol. 8, n.° 4 (1985), p. 90-101.

Norris, Pippa. «Conclusions: Comparing Legislative Recruitment». En: Lovenduski, Jon y Norris, Pippa (eds.). Gender and Party Politics. Londres: Sage, 1993.

Norris, Pippa. «Legislative Recruitment». En: LeDuc, Laurence; Niemi, Richard G. y Norris, Pippa (eds.). Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective. Londres: Sage, 1996, p. 184-215.

Norris, Pippa. Passages to Power. Legislative recruitment in advanced democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

O’Brien, Diana Z. y Piscopo, Jennifer M. «Electing Women to National Legislatures», en: Alexander, Amy C.; Bolzendahl, Catherine y Jalalzai, Farida (eds.). Measuring Women’s Political Empowerment across the Globe: Strategies, Challenges, and Future Research, Nueva. York: Palgrave Macmillan, 2017, p. 139-163.

O’Neill, Brenda y Stewart, David K. «Gender and political party leadership in Canada». Party Politics, vol. 15, n.° 6 (2009), p. 737-757.

Oakes, Ann y Almquist, Elizabeth. «Women in national legislatures: a cross-national test of macrostructural gender Theories». Population Research Policy and Review, vol. 12, n.° 1 (1993), p. 71-81.

PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de las cuotas de género y sus efectos en América Latina y Colombia. Bogotá: Colombia, 2015.

Ríos, Marcela y Villar, Andrés. Cuotas de género. Democracia y representación. Santiago de Chile: Flacso-Chile e IDEA, 2006.

Roza, Vivien. Gatekeepers to power: party-level influences on women‟s political participation in Latin America. Tesis doctoral, Universidad de Georgetown, 2010 (en línea) https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553105/rozaVivian.pdf%3Bjsessionid%3DDC22C396D5AE0B34960A670387D269A4?sequence%3D1

Rule, Wilma. «Why women don’t run: the critical contextual factors in women’s legislative recruitment». Western Political Quarterly, vol.34, n.° 2 (1981), p. 60-77.

Rule, Wilma. «Electoral systems, contextual factors and women’s opportunity for election to Parliament in twenty-three democracies». Western Political Quarterly, vol. 40, n.° 3 (1987), p. 477-498.

Saint-Germain, Michelle A. «Paths to power of women legislators in Costa Rica and Nicaragua». Women’s Studies International Forum, vol. 16, n.° 2 (1993), p. 119-138.

Schmidt, Gregory D. «The election of women in list PR systems: testing the conventional wisdom». Electoral Studies, vol. 28, n.° 2 (2008), p. 190-203.

Schwindt-Bayer, Leslie A. Political Power and Women’s Representation in Latin America. Nueva York: Oxford University Press, 2010.

Tameruis, Karin L. «Sex, gender and leadership in the representation of women». En: Duerst-Lahti, Georgia y Kelly, Rita M. (eds.). Gender power, leadership and governance. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995, p. 93-112.

Trimble, Linda y Arscott, Jane. Still counting: Women in politics across Canada. Peterborough: Broadview, 2003.

Verge, Tania. «Cuotas de género y reclutamiento político. Análisis del Parlament de Catalunya, 1980-2010». Revista Española de Ciencia Política, n.° 26 (2011), p. 87-104.

Welch, Susan y Studlar, Donley T. «Multi-member districts and the representation of women: evidence from Britain and the Unites States». The Journal of Politics, vol. 52, n.° 2 (1990), p. 391-412.

Wolinetz, Steven B. «Más allá del partido catch-all». En: Montero, José Ramón, Gunther, Richard y Linz, Juan José (eds.). Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos. Madrid: Trotta, 2007, p. 127-164.

Notas:

1- Sin embargo, los datos del PELA-USAL nos descubren que solo la mitad de las mujeres respecto a la proporción en hombres ha sido alcaldesa de un municipio, un 8% frente al 16%.

2- En Colombia, Batlle (2016) constata que en el nivel subnacional las mujeres tienen más barreras para acceder a cargos políticos que en el nivel nacional. Las dinámicas políticas locales o la lejanía respecto de los centros de poder político dificultan la integración de mujeres y, por ende, su presencia en los cargos de representación.

3- Como no se dispone de esa información, trataremos de controlar los efectos que este fenómeno pudiera generar sobre la relación entre las variables del análisis.

4- Tomamos en consideración los señalados en Hinojosa y Vázquez (2018: 40-43).

5- El selectorado puede estar compuesto desde el electorado en su conjunto hasta un líder de partido no elegido (Norris, 1993 y 1996).

6- Estos factores los recoge Pippa Norris (1997: 2) en lo que denomina «embudo de la causalidad».

7- Dahlerup y Friedenvall (2005: 27) describen dos patrones de crecimiento en los países en los que se han introducido las cuotas de género: uno en el que se advierte una tendencia incremental (incremental track) y otro que se traduce en una tendencia acelerada (fast track).

8- El partido socialdemócrata sueco introdujo cuotas de género en 1993 y, en 1997, los Verdes optaron por adoptar también esta medida.

9- Este proyecto es una de las contribuciones más notorias en el campo de las élites políticas en América Latina. Las encuestas se realizan cada vez que la cámara baja de un país renueva a sus integrantes tras las elecciones, de modo que para cada país existen varias olas de entrevistas. Para más información remitimos a la siguiente web: www.oir.org.es/pela/. Fuente: Alcántara, Manuel (dir.). «Proyecto Élites Latinoamericanas (PELA-USAL)». Universidad de Salamanca (1994-2018).

Cómo citar este artículo: Delgado, Irene. «Los techos de cristal en los partidos políticos latinoamericanos». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 121-146. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.121

Palabras clave: partidos políticos, América Latina, élites políticas, brecha de género, techo de cristal

Cómo citar este artículo: Delgado, Irene. «Los techos de cristal en los partidos políticos latinoamericanos». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 121-146. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.121

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación RTI2018-094972-B-I00 «El rol representativo de mujeres y hombres en los parlamentos latinoamericanos», financiado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades de España (investigadores principales: Dr. Manuel Alcántara y Dra. Mercedes García Montero).

Fecha de recepción: 02.07.20

Fecha de aceptación: 07.01.21