¿Identidad de grupo, ideología o reconocimiento? El apoyo de los y las legisladoras a las cuotas de género en América Latina

Asbel Bohigues, Investigador posdoctoral, Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil). asbogar@rpd.ufmg.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9875-7743

Jennifer M. Piscopo, Profesora asociada de Ciencia Política, Occidental College (Estados Unidos). piscopo@oxy.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9043-181

La adopción y mejora de las leyes de cuotas de género depende de las élites políticas, pero ¿qué legisladores y legisladoras creen que las cuotas son necesarias? Para responder a esta pregunta, se utilizan datos de encuestas a élites de 13 parlamentos latinoamericanos. Los resultados son inesperados, tanto a nivel nacional como de partido: la fuerza de las cuotas ya existentes no correlaciona exactamente con el apoyo a las cuotas, y los partidos políticos no mantienen actitudes coherentes al respecto. En el nivel individual, se identifican tres grupos favorables a las cuotas: las mujeres, la izquierda y quienes reconocen el problema de la desigualdad de género. Al comparar la importancia de estos tres grupos, se observa que las legisladoras siempre estarán más a favor que los legisladores, independientemente de la ideología y del grado de reconocimiento del problema.

Las cuotas de género son las reformas electorales más populares en el mundo en los últimos 30 años. Más de 75 países han adoptado leyes de cuotas de género, que obligan a los partidos políticos a presentar un determinado porcentaje de candidaturas femeninas o a reservar un cierto número de escaños legislativos para las mujeres (Hughes et al., 2019). Existen cuotas de género desde España hasta Indonesia, en países democráticos, semidemocráticos y no democráticos, y en países ricos y pobres. En 1991, América Latina inició la actual oleada de cuotas, cuando Argentina adoptó una ley que establece que los partidos políticos nominen por lo menos a un 30% de mujeres y, desde entonces, se ha mantenido a la vanguardia (Htun y Jones, 2002; Piscopo, 2015; Schwindt-Bayer, 2018). A partir de 2015, todos los países latinoamericanos, salvo Guatemala y Venezuela, han implementado cuotas de género1.

En América Latina, la adopción generalizada de cuotas de género sugiere que sus responsables políticos y ciudadanos han llegado a un consenso sobre el uso del poder del Estado para garantizar el derecho de la mujer no solo a elegir, sino también a ser elegida (Piscopo, 2015).

Sin embargo, las leyes de cuotas en la región difieren en diseño y, por tanto, en eficacia, lo que sugiere diferencias entre las preferencias de los legisladores. Por ejemplo, en Brasil y Panamá se han conservado lagunas legales que permiten a los partidos eludir el requisito (Freidenberg y Brown, 2019; Wylie, 2018), mientras que en Argentina solo cuatro diputados votaron en contra de elevar la cuota del 30% a la paridad de género (Infobae, 2017). A nivel individual, las legisla- doras latinoamericanas señalan la continua resistencia a su inclusión política, a pesar de que la adopción de la cuota sugiere un apoyo a la democratización del poder político (Piscopo, 2015; Schwindt-Bayer, 2018). En este contexto, es importante entender qué élites políticas apoyan las cuotas de género para saber si los países pueden adoptar leyes más fuertes y vinculantes en el futuro o para proteger estas leyes de la derogación, a medida que más fuerzas conservadoras van ganando poder en la región. Además, los esfuerzos de las élites –o la falta de ellos– para promover la presencia de las mujeres en la política también mandan mensajes a la ciudadanía sobre si las mujeres tienen o no capacidad para gobernar (Morgan y Buice, 2013). Aunque muchos otros factores determinan cuándo y por qué se adoptan y refuerzan las cuotas –o se debilitan o derogan–, las actitudes individuales de los parlamentarios y las parlamentarias hacia las cuotas son importantes para estos resultados.

Por consiguiente, al identificar qué legisladores y legisladoras apoyan las cuotas y cuáles no, en este artículo se ofrecen hallazgos claves sobre qué élites pueden impulsar los futuros éxitos o retrocesos de las cuotas en la región. Así, se explora la variación en las actitudes de las élites frente a las cuotas de género y, para ello, se utilizan los datos de la ronda de encuestas de 2015-2018 de la base de datos del Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL). En las encuestas, se pidió a los y las legisladoras que indicaran su acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: «las cuotas son necesarias para aumentar el número de mujeres en el Parlamento». Para comprender quiénes manifestaron su apoyo, utilizamos preguntas que miden las características personales y políticas de los y las legisladoras, como el género y la ideología, respectivamente, así como otras que miden el reconocimiento del problema de la desigualdad de género por parte de los legisladores. En concreto, formulamos las siguientes dos preguntas: si los legisladores expresaban preocupación, es decir, si consideraban la desigualdad de género como un problema importante para el país; y si veían sesgo, esto es, si reconocían que las mujeres sufrían discriminación en sus carreras políticas. Son preguntas claves, porque no solo muestran si los legisladores prefieren la igualdad, sino que nos dicen cómo la perciben e interpretan.

Los resultados del estudio abordan dos cuestiones destacadas sobre el apoyo a las cuotas de género en América Latina. En primer lugar, encontramos que la adopción previa de cuotas no conlleva, en la actualidad, un acuerdo de la élite, a nivel nacional o de partido. En un análisis agregado del apoyo de los y las legisladoras a las cuotas de género por país, y luego por partido, no encontramos evidencias de que los países con cuotas fuertes o de larga duración tengan legisladores que en general sean más favorables a estas. Tampoco hay un consenso sobre las cuotas por partido, ya sea entre los partidos de los países con cuotas fuertes o entre los partidos de izquierda. Ello apunta a una importante variabilidad del apoyo a nivel individual, que no puede explicarse ni por la adopción previa de cuotas ni por la ideología de los partidos.

En segundo lugar, respecto a los determinantes individuales, tomamos como base los estudios sobre el apoyo de los ciudadanos a las cuotas (Barnes y Córdova, 2016), abordando la cuestión de si los votantes favorables a la igualdad deberían preferir a las mujeres (Keenan y McElroy, 2017) o a la izquierda (Htun y Power, 2006; Beauregard, 2018). En nuestro modelo multinivel, observamos que existen tres factores individuales que predicen dicho apoyo: la identidad de grupo (ser mujer), la ideología (ser de izquierdas) y el reconocimiento del problema (expresar preocupación y ver sesgo). Otros determinantes a nivel individual, como la trayectoria política, así como los antecedentes familiares, y a nivel nacional, como la proporción de mujeres que ya ocupan un escaño en el Parlamento, no tienen efecto. En cuanto a los efectos marginales, comprobamos que el género sí es importante, por encima de la ideología y del reconocimiento: las mujeres de izquierda apoyan más las cuotas que los hombres de izquierda, y las mujeres reconocedoras apoyan más las cuotas que los hombres reconocedores. Incluso una mujer que no vea el sesgo de género apoyará más las cuotas que un hombre que tampoco lo vea. Estos hallazgos subrayan la fuerza perdurable del vínculo entre la identidad de grupo y el favorecimiento de las políticas que benefician al propio grupo social.

Explicando los determinantes del apoyo de las masas y las élites a las mujeres legisladoras

Las cuotas de género son vistas como la «vía rápida» para elegir más mujeres (Dahlerup y Freidenvall, 2005), ya que su implementación aumenta rápida- mente la representación descriptiva de la mujer, es decir, el número de mujeres en cargos públicos. Así, el apoyo a las cuotas de género debería configurarse a partir de las preferencias hacia la representación descriptiva de la mujer en general, así como de las creencias acerca de por qué las mujeres siguen estando infrarrepresentadas respecto a los hombres. Puede que estas actitudes no sean coherentes, porque las cuotas de género constituyen una forma de discriminación positiva, lo que significa que el Estado actúa de manera afirmativa de entrada para prevenir la discriminación, en lugar de sancionar a los malos actores cuando ya se ha producido la discriminación (Piscopo, 2015). Por eso, es posible que las personas deseen que haya más mujeres en los cargos públicos, pero que des- aprueben la intervención del Estado (Batista y Porto, 2020); que no reconozcan que las mujeres se enfrentan a discriminación en política (Dahlreup, 2018; Josefsson, 2020; Meier, 2012); o que reconozcan que son discriminadas, pero que sigan prefiriendo que avancen en la política «de forma natural», a medida que las actitudes sociales evolucionen con el tiempo (Dahlerup y Freidenvall, 2005).

Actitudes ante la representación descriptiva de la mujer

Ser mujer y ser feminista está relacionado con preferir que haya más mujeres en los cargos públicos (Rosenthal, 1995); una preferencia que surge del vínculo conceptual entre la representación descriptiva y sustantiva, ya que los votantes creen que los miembros de su grupo representarán mejor sus intereses (Clayton et al., 2019). El vínculo descriptivo-sustantivo, en este caso, dirige especialmente las preferencias de las mujeres, es decir, que las encuestadas apoyarían candidaturas femeninas por razones políticas (Allen y Cutts, 2016; Espírito Santo, 2016). Además, los y las votantes que tienen estudios superiores y valores de izquierda tienen mayor preferencia por las candidatas que por los candidatos (Dolan y Lynch, 2015). Los hombres y mujeres que consideran el dominio masculino en los cargos electos como un elemento antidemocrático apoyan el incremento de la representación descriptiva de las mujeres (Espírito Santo, 2016). Del mismo modo, las creencias feministas (Campbell y Heath, 2017), pero también los estereotipos de género benevolentes –como la convicción de que las mujeres son emocionalmente más aptas para la política (Dolan y Sanbonmatsu, 2009)–, aumentan las preferencias por la representación descriptiva de la mujer. Igualmente, a medida que aumenta la des- confianza de la gente hacia las élites tradicionales, los votantes prefieren que haya más mujeres en los cargos públicos (Morgan y Buice, 2013) y, de hecho, los partidos postulan a más mujeres (Funk et al., 2017; Valdini, 2019). En este sentido, la literatura enfatiza la importancia del género, la ideología de izquierda, los principios feministas y el sexismo benevolente.

Estos resultados provienen en gran parte de datos de encuestas experimentales o de observación realizadas con muestras de votantes, aunque los estudios centrados en las élites –si bien menos frecuentes– producen resultados similares. En España, las mujeres, la izquierda y los que sostienen estereotipos benevolentes –como la creencia de que las mujeres gobiernan con más delicadeza o sensibilidad– apoyan el aumento de la representación descriptiva de las mujeres (Pastor Yuste e Iglesias-Onofrio, 2018). Al mismo tiempo, muchas élites creen que la preferencia de la representación descriptiva de la mujer se hace a costa de que los más merecedores no lleguen a ocupar un cargo electo (Annesley et al., 2019; Pastor Yuste e Iglesias-Onofrio, 2018). El argumento de que las cuotas de género socavan el mérito –a pesar de la ausencia de pruebas empíricas (O’Brien y Piscopo, 2018)– sugiere que el apoyo a las cuotas de género puede requerir más que una preferencia de partida por tener mujeres en la política.

Apoyo a las cuotas de género

Las cuotas de género, por su carácter, difieren de otras políticas de igualdad de género: en vez de considerar simplemente que ciertos comportamientos son ilegales –sujetos a sanción después de que se haya producido la infracción– exigen que el Estado adopte medidas positivas previas para evitar la discriminación antes de que esta se produzca (Piscopo, 2015). A pesar de esta importante diferencia, el apoyo a las cuotas de género es un tema poco estudiado. Análisis sobre casos en los países del Norte Global destacan factores determinantes similares a los que configuran la preferencia hacia una mayor representación descriptiva de las mujeres, incluidas la identidad de grupo, los valores feministas (Keenan y McElroy, 2017) y la ideología de izquierda (Beauregard, 2018). Si se observa el caso de las cuotas de género en los consejos de administración de las empresas, el apoyo parece mayor en los países con un alto respaldo a las políticas intervencionistas en general, y menor en los países en los que las mujeres parecen estar más integradas en el mercado laboral; es decir, donde las mujeres ya parecen encontrarse en una situación más equitativa respecto a los hombres, los ciudadanos ex- presan menos deseos de disponer de cuotas de género (Möhring y Teney, 2019). En América Latina, el apoyo a las cuotas de género es más fuerte entre las mujeres y entre las personas de ambos sexos que apoyan la acción gubernamental para mejorar el bienestar de la ciudadanía (Barnes y Córdova, 2016), como en Brasil, donde el sexismo benevolente también es importante: las personas encuestadas que sostienen estereotipos de género que asocian a las mujeres con mayor compasión y honestidad tienen más probabilidades de apoyar las cuotas (Batista y Porto, 2020). Para los hombres, favorecer la intervención del Gobierno y/o creer que las mujeres son moralmente mejores puede inclinar la balanza hacia el apoyo a las cuotas de género, incluso después de controlar por ideología de izquierda. Por último, los pocos estudios que examinan las actitudes de las élites revelan la importancia que sigue teniendo la identidad de grupo (ser mujer) y la ideología de izquierda (Htun y Power, 2006; Dubrow, 2010; Xydias, 2014). Una dimensión adicional es la mayor conciencia de la forma en que la discriminación por motivos de género influye en la carrera política de la mujer. En Uruguay, por ejemplo, las élites femeninas creen que su infrarrepresentación política es el resultado de un sesgo, mientras que los hombres explican que la ausencia de la mujer surge porque las mujeres y los hombres son diferentes «por naturaleza» en rasgos como la ambición política (Josefsson, 2020). Una divergencia similar se observó en Bélgica, donde las mujeres ven discriminación y consideran necesarias las cuotas, y los hombres dudan de ambas: el 64% de las mujeres miembros de un partido convinieron que «en política, las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres», en comparación con apenas el 10% de los hombres (Meier, 2012: 164); en consecuencia, el 68% de los hombres convinieron que «las cuotas son innecesarias porque las mujeres se abren camino sin ellas», en comparación con el 10% de las mujeres (ibídem). Incluso en la igualitaria Dinamarca, que carece de ley de cuotas de género, las parlamentarias eran más propensas que los parlamentarios a atribuir la infrarrepresentación política de las mujeres al sesgo de género (Dahlreup, 2018).

Al respecto, los estudios sobre las actitudes de las élites son importantes, ya que estas pueden no corresponder con los resultados de las políticas a nivel de país. Tanto Bélgica como Uruguay disponen de leyes de cuotas de género, pero persiste una resistencia a estas políticas a nivel individual entre las élites, especialmente entre los hombres. Aunque las actitudes de las élites hacia las cuotas no suelen medirse directamente, estas se deducen a partir de la composición de las legislaturas que adoptan las cuotas de género.

La literatura sobre la adopción de cuotas ha enfatizado las variables sistémicas, como el apoyo del Ejecutivo, la presión de los movimientos de mujeres y feministas, así como las ventanas de oportunidades creadas por la democratización (Htun y Jones, 2002; Krook, 2009; Towns, 2012). Estos factores explican por qué las legislaturas votan «sí» a las cuotas, pero no si los/las legisladores/as a nivel individual, y quienes siguen en el cargo, apoyan realmente las cuotas. En América Latina, las mujeres de la élite de los partidos elevaron los costes del desacuerdo para los oponentes a las cuotas (Valdini, 2019). Las feministas se apoyaron en los discursos sobre democracia e igualdad y argumentaron que los hombres sexistas o machistas pertenecían a épocas pasadas, predemocráticas o incluso feudales (Baldez, 2004; Towns, 2012; Piscopo, 2016b). Asimismo, en un principio, las mujeres de los partidos de derecha se opusieron públicamente a las cuotas, siguiendo la línea del partido, pero a medida que las reformas ganaron impulso y que el sexismo de los dirigentes de los partidos se hizo más patente, estas vieron las ventajas de sumarse a las coaliciones de cuotas (Baldez, 2004; Piscopo, 2016b; Hinojosa et al., 2018). Con la popularización de las cuotas de género, sus partidarios se han sentido cómodos hablando de ellas, contrariamente a sus detracto- res, a los cuales les resulta más fácil guardar silencio. Esta dinámica puede explicar mejor por qué la ideología gubernamental no se corresponde con la adopción de las cuotas. Tanto los gobiernos de derecha como de izquierda de América Latina acabaron adoptando cuotas de género y aprobando reformas que las reforzaban (Funk et al., 2017).

Predicción del apoyo de los y las legisladoras latinoamericanas a las cuotas

La adopción casi universal de las leyes de cuotas de género en América La- tina implica que las élites políticas aceptan externamente la acción afirmativa (Piscopo, 2015). De hecho, las críticas públicas a la paridad de género suelen silenciarse (Annesley et al., 2019: 204; Piscopo, 2016a). Sin embargo, aunque las élites políticas ofrezcan una respuesta políticamente correcta en público, pue- den mantener otras opiniones en privado. A partir de la literatura examinada, tres factores a nivel individual parecen estar sistemáticamente relacionados con el apoyo a la representación descriptiva de la mujer y a las cuotas: el género, la ideología y el reconocimiento de la desigualdad y del sesgo de género.

En este sentido, cabe destacar, en primer lugar, que la identidad de grupo importa. Las mujeres, más que los hombres, están a favor de aumentar la representación descriptiva de la mujer y de adoptar cuotas de género. Dado que se cree que los representantes del grupo pueden formular políticas que beneficien al grupo, las mujeres pueden preferir las cuotas de género debido al vínculo entre la representación descriptiva y sustantiva, o porque perciben las cuotas como correctivos justos de la discriminación de género, que además resultan útiles para avanzar en sus propias carreras políticas.

Hipótesis 1 (H1). Las parlamentarias apoyan las cuotas de género más que los parlamentarios.

En segundo lugar, la ideología importa. Los legisladores de izquierda apoyan más las cuotas, sin importar su género (Htun y Powers, 2006). El apoyo ciudadano a las cuotas de género también parece ser mayor en aquellos países con normas fuertes que favorecen la acción gubernamental (Barnes y Córdova, 2016; Möhring y Teney, 2019), una ideología tradicionalmente asociada a la izquierda.

Hipótesis 2 (H2): Los diputados y las diputadas de izquierda apoyan más las cuotas de género que los diputados no de izquierda.

En tercer lugar, si (o no) y cómo los legisladores reconocen que las cuestiones relativas a la desigualdad importan. Como punto de partida, los legisladores necesitan expresar su preocupación por la importancia del problema. Una prueba más sólida es no solo expresar preocupación, sino también ver cómo ese sesgo (más que las diferencias naturales entre mujeres y hombres) contribuye a la des- igualdad. La gente puede atribuir la infrarrepresentación política de la mujer a una discriminación sistemática o a las diferencias en las ambiciones o los intereses políticos de la mujer (Josefsson, 2020). Quienes ven un sesgo deberían favorecer especialmente las cuotas de género, ya que reconocen un fallo del sistema, y las cuotas son una respuesta sistémica.

Hipótesis 3 (H3): El apoyo a las cuotas de género será mayor entre aquellos que consideran que la desigualdad de género es un problema importante en el país. Hipótesis 4 (H4): El apoyo a las cuotas de género será mayor entre aquellos que ven sesgo en la carrera política de las mujeres.

Por último, la identidad de grupo podría ser más importante que la ideología y el reconocimiento. Muchas mujeres de derecha en América Latina acabaron por unirse a las coaliciones en favor de las cuotas (Baldez, 2004; Piscopo, 2016b; Hino- josa et al., 2018). Además, es probable que las mujeres, más que los hombres, vean un sesgo en las carreras políticas (Dahlerup, 2018; Josefsson, 2020; Meier, 2012).

Hipótesis 5 (H5): Las mujeres apoyarán las cuotas más que los hombres, incluso cuando se encuentren en una situación similar a estos en términos de ideología y reconocimiento.

Enfoque metodológico

Con el fin de explorar los factores que determinan el apoyo individual de los y las legisladoras a las cuotas de género, se han usado los datos de encuestas de la base de datos del Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL). Los cuestionarios se administraron durante los primeros meses de la legislatura, mediante entrevistas presenciales con legisladores de la cámara baja o del Parlamento unicameral. Estos se eligieron aleatoriamente entre los partidos políticos, y las respuestas se ponderaron en función del tamaño de los partidos en el Par- lamento. Desde 2015, PELA-USAL ha incluido una serie de preguntas sobre la desigualdad de género a los legisladores, entre las que se encuentra «si las cuotas son necesarias para aumentar el número de mujeres en el Parlamento», en cuyas opciones de respuesta 1 equivale a «totalmente en desacuerdo» y 5 equivale a «totalmente de acuerdo».

Es importante destacar que las encuestas de PELA-USAL son anónimas, ya que, como muestran Robertson et al. (2018), las personas se sienten más cómodas cuan- do las encuestas se realizan de esta forma. Además, las no anónimas están sujetas a un sesgo de deseabilidad social que podría subestimar o sobreestimar ciertas res- puestas. Así, los legisladores entrevistados por PELA-USAL expresan sus opiniones sin la presión ni la limitación de los electores o de los líderes y miembros de sus partidos (Saiegh, 2009). Por lo que, dada la presión pública para apoyar las cuotas de género (Baldez, 2004; Towns, 2012), este anonimato limitó la tendencia de los legisladores a dar la respuesta políticamente correcta. Además, los legisladores encuestados cuyos partidos obtuvieron cinco escaños o menos no se identificaron por partido, sino que se agruparon en la categoría de «otros».

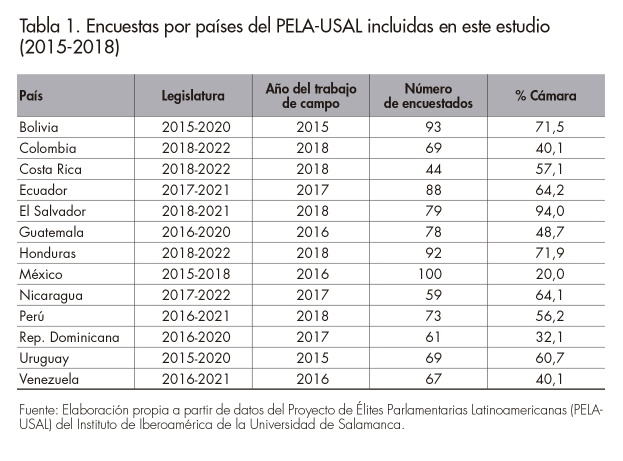

Nuestra muestra cubre los 13 países latinoamericanos donde la encuesta PELA-USAL incluyó la pregunta sobre las cuotas de género (véase tabla 1). En el momento de realizar el trabajo de campo, seis países habían elegido a su órgano legislativo aplicando la paridad de género (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Nicaragua); cinco habían aplicado cuotas de género de entre el 30% y el 40% (Colombia, El Salvador, República Dominicana, Perú y Uru- guay), y dos carecían de ley de cuotas (Guatemala y Venezuela), lo que refleja la variedad de tipos de cuotas presentes actualmente en América Latina. Se observa que la paridad predomina en la región y los únicos casos de paridad que faltan en la muestra son Argentina y Panamá. Asimismo, la muestra es variada en cuanto a tiempos, ya que incluye países que adoptaron por primera vez las cuotas en los años noventa –Bolivia, Costa Rica y Ecuador– y países que no adoptaron sus cuotas de género hasta finales de los 2000 o principios de los 2010 – El Salvador, Nicaragua y Uruguay–.

Obtuvimos nuestras mediciones de todas las variables independientes a partir de los datos del PELA-USAL, incluidas nuestras características principales: el género, la ideología y el reconocimiento de la desigualdad de género. El género se midió según el sexo de los legisladores (1=mujer, 0=hombre) y para la ideología utilizamos la propia ubicación de los legisladores en el eje tradicional izquierda-derecha (de 1=izquierda a 10=derecha).

Varias preguntas del conjunto de datos del PELA-USAL nos permitieron evaluar el reconocimiento de la desigualdad de género por parte de los parlamentarios. Por su parte, la nueva serie de preguntas sobre las actitudes de género incluye una pregunta respecto a si «el Estado debe implementar políticas públicas para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres», pero esta mostró poca variación, ya que el 80% o más de los legisladores estaba de acuerdo en los 13 países. Por consiguiente, la excluimos, porque la pregunta podía referirse a muchas políticas diferentes, desde la prevención de la violencia sexual hasta la adopción de la igualdad salarial, y ninguna decía mucho sobre el reconocimiento por parte de los y las legisladoras de la desigualdad de género en sí misma. En su lugar, optamos por dos preguntas diferentes: si los legisladores pensaban que las desigualdades entre hombres y mujeres eran un problema importante en el país (de 1=nada importante a 10=muy importante) y si los legisladores estaban de acuerdo o en desacuerdo en que las mujeres tenían las mismas oportunidades para acceder a puestos de poder dentro de los partidos políticos (de 1=de acuerdo a 5=en desacuerdo)2. Así, si los legisladores señalaban la desigualdad de género como un problema importante, es que estaban preocupados, y si no estaban de acuerdo en que las mujeres tenían las mismas oportunidades, es que estaban viendo un sesgo. Esta última pregunta en particular ponía el acento en las interpretaciones opuestas entre mujeres y hombres sobre por qué las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la política (Dahlerup, 2018; Josefsson, 2020; Meier, 2012). Ambas preguntas correlacionan un 0,15, indicando que de hecho están midiendo actitudes diferentes.

Estas cinco variables constituyen nuestro principal conjunto de variables independientes para comprobar nuestras hipótesis sobre el apoyo a las cuotas entre los y las parlamentarias latinoamericanas. Además, añadimos otras variables de control a nivel individual. En primer lugar, si los legisladores creían que los hombres eran mejores líderes políticos que las mujeres (mejores líderes). Si un/a legislador/a no es- taba de acuerdo, no sabemos si es por ser un sexista benevolente (creer que las mujeres son moralmente superiores) o igualitario (creer que las mujeres son tan capaces como los hombres), pero al menos podemos captar la ausencia de sexismo hostil (creer que los hombres son mejores). En segundo lugar, utilizamos una medida adicional de ideología: la preferencia por una economía regulada ya sea por el Estado o por el mercado (de 1=Estado a 10=mercado). Por último, incluimos una extensa serie de variables de control: estado civil (1=casado, 0=resto); edad (medición de intervalo); nivel de estudios del legislador, y también del padre y de la madre (de 1=sin estudios a 6=posgrado); religiosidad (de 0=ateo a 5=creyente que asiste a servicios religiosos más de una vez por semana); legislador en su primer mandato (1=sí, 0=no); presencia del legislador en el partido gobernante (oposición=1, Gobierno=0); y apoyo a la democracia (escala de cuatro puntos en respuesta a la afirmación «las elecciones son siempre el mejor mecanismo para expresar las preferencias políticas», donde 1=totalmente en desacuerdo y 4=totalmente de acuerdo). A nivel nacional, incluimos dos variables3: en primer lugar, controlamos el porcentaje de legisladoras en la cámara baja o cámara única en el momento del trabajo de campo, ya que la presencia de más o menos mujeres podía influir en la percepción de los legisladores sobre la necesidad de las cuotas; en segundo lugar, incluimos una escala para medir la fuerza de las leyes de cuotas que, en los 13 países, refleja variaciones clave en este ámbito. Al respecto, consideramos las leyes de cuotas fuertes, que tienen umbrales altos (las que están en un 40% o superior, lo que significa que están en paridad o se acercan a ella); los mandatos de posición de los nombres de las mujeres en las listas proporcionales (lo están- dar sería la paridad vertical, es decir, la alternancia de los nombres de hombres y mujeres en la lista), y la exigencia de cumplimiento por parte de las autoridades electorales (normalmente los partidos no pueden presentarse a las elecciones si no cumplen con la cuota correctamente). Según la escala creada por Funk et al. (2017), los países reciben un punto por cada uno de los siguientes aspectos: por tener una cuota, establecer el umbral en el 40% o superior, incluir un mandato de posición e incluir mecanismos que obligan al cumplimiento. El resultado es una escala de 0 (sin cuota) a 4 (la cuota más fuerte posible)4. En nuestra muestra, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México obtienen una puntuación de 4: sus cuotas se establecen en paridad, exigen la alternancia de nombres de hombres y mujeres en la lista electoral y sus tribunales electorales niegan el registro a los partidos que no cumplen estos requisitos5.

Por último, la variable dependiente –el apoyo a las cuotas– se mide como una escala de acuerdo a cinco puntos que recodificamos a tres valores: desacuerdo (1-2), neutralidad (3) y acuerdo (4-5). Como consecuencia, realizamos una regresión logística ordinal multinivel de efectos mixtos, con los legisladores agrupados por países. Antes de pasar a estos resultados, examinamos si el apoyo de los legisladores a nivel nacional o de partido se correspondía con las leyes de cuotas de los países o los valores de izquierda de los partidos.

Apoyo a las cuotas en los distintos países y partidos

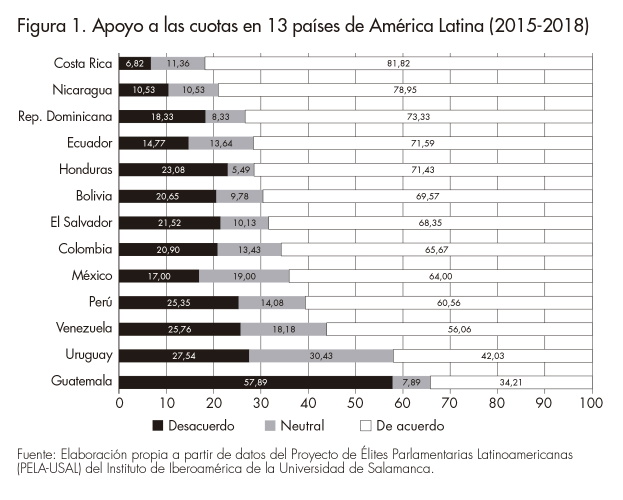

El grado de apoyo a las cuotas de género cambia en los distintos países de América Latina. La figura 1 muestra el porcentaje de legisladores a favor, en contra y los que se definen neutrales. Los legisladores de Costa Rica y Nicaragua, seguidos de los de República Dominicana, Ecuador y Honduras, muestran casi un consenso en el apoyo a las cuotas de género que no parece estar relacionado con la antigüedad de las cuotas: Costa Rica, Ecuador y República Dominicana aplicaron las cuotas por primera vez en los noventa, pero Nicaragua no aprobó su primera ley de cuotas hasta 2012.

En general, más del 50% de los legisladores apoyan las cuotas en todos los países, salvo en Uruguay y Guatemala, donde también se retrasaron en su adopción. Y mientras Guatemala sigue negándose, Uruguay adoptó su primera (aunque muy débil) cuota en 2009. El poco apoyo de la élite parlamentaria en Guatemala y Uru- guay se contradice, al menos en el segundo caso, con los resultados obtenidos en encuestas a ciudadanos, quienes mostraron un mayor apoyo a las cuotas en los países con buena gobernanza (Barnes y Córdova, 2016). Mientras Guatemala encaja (baja gobernanza y poco apoyo), Uruguay no (alta gobernanza y poco apoyo). La mayoría de los legisladores uruguayos rechazan las cuotas o se mantienen neutrales y, en el caso de Guatemala, casi el 60% de los legisladores las rechazan de manera abruma- dora. En cambio, Costa Rica y Nicaragua muestran el apoyo más alto y las cuotas más fuertes, lo que sugiere que el apoyo a las cuotas puede tener correlación con una ley de cuotas fuerte.

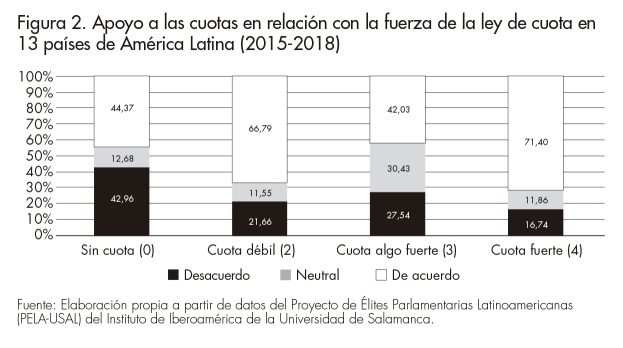

La figura 2 explora más a fondo esta posible relación, al presentar el apoyo de los y las legisladoras a las cuotas de género en función de la fuerza de la ley de cuotas en el país. Desde esta perspectiva, la asociación entre el apoyo de los parlamentarios y la fuerza de la actual ley de cuotas no parece tan clara. Ambos extremos se comportan en principio como se esperaba: en los países sin leyes de cuotas encontramos el apoyo más bajo (Venezuela y Guatemala) y en los que tienen leyes de cuotas fuertes, el más alto (Costa Rica y Nicaragua, y también México, Bolivia, Ecuador y Honduras). Sin embargo, las categorías intermedias no se comportan como se esperaba: el apoyo es 24 puntos porcentuales más bajo en los países con cuotas moderadamente fuertes (puntuación de cuota=3) que en los países con cuotas débiles (puntuación de cuota=2). Este último grupo incluye a Colombia, República Dominicana, El Salvador y Perú. Y en el grupo de cuotas moderadamente fuertes, que refleja la segunda y actualizada ley de cuotas de Uruguay, casi un tercio de los parlamentarios se mantienen neutrales sobre la necesidad de cuotas. En conjunto, las figuras 1 y 2 sugieren que, aparte de los casos de ausencia de cuotas y algunos casos de cuotas fuertes, la presencia de una ley de cuotas no puede explicar toda la variación de las actitudes de los legisladores actuales.

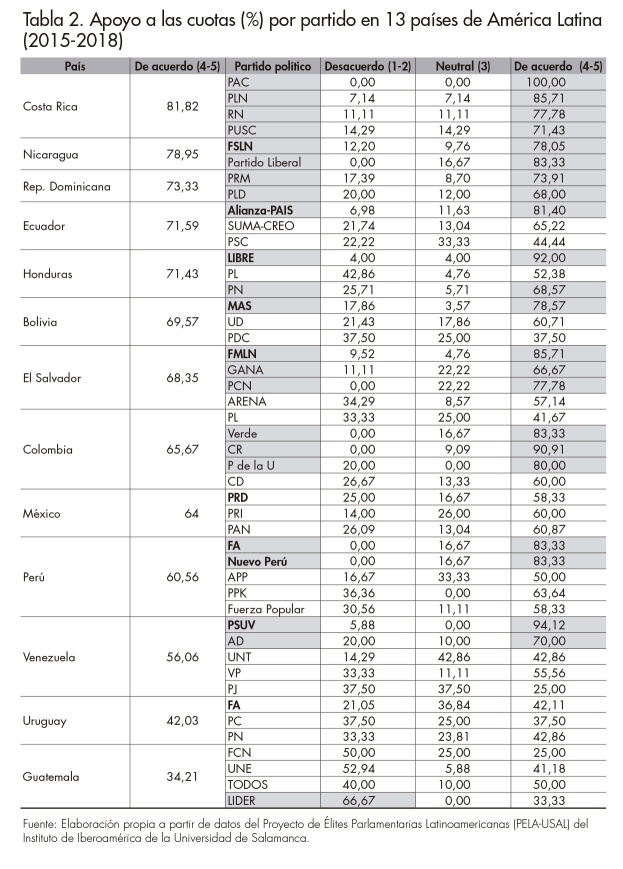

Continuando con un análisis agregado, exploramos si la variación se explica por la ideología de partido. En la tabla 2 se muestran los principales partidos políticos de cada país6, y el porcentaje de «de acuerdo, neutralidad y desacuerdo» respecto a las cuotas. Los partidos están ordenados según la posición izquierda- derecha de los legisladores en las encuestas del PELA-USAL: de izquierda (arriba) a derecha (abajo). Las partes destacadas en gris indican los partidos en los que dos tercios o más de sus miembros adoptan una posición clara sobre las cuotas de género, ya sea a favor o en contra.

A primera vista, la mayoría de los partidos latinoamericanos carecen de opiniones coherentes sobre las cuotas de género. Cuando existe consenso, una mayoría abrumadora de los miembros del partido son favorables. De manera similar a los resultados a nivel nacional, los tres países con mayor apoyo (Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana) tienen partidos en todo el espectro ideológico que están claramente a favor de las cuotas de género. Y Guatemala, que presenta el apoyo más bajo, también cuenta con el único partido de América Latina (Libertad Democrática Renovada [LIDER]) cuyos miembros coinciden en su rechazo a las cuotas. Sin embargo, una vez más, la relación positiva entre la fuerza de las leyes de cuotas y el alto apoyo aparece en algunos casos, pero no en todos. Guatemala no dispone de cuotas y a los partidos guatemaltecos no les gustan las cuotas; Costa Rica y Nicaragua tienen cuotas fuertes, y a los partidos les gustan las cuotas. En cambio, México y Uruguay tienen cuotas fuertes y moderadamente fuertes, respectivamente, pero no registran consenso entre las élites al respecto. Por lo tanto, en los partidos políticos de toda la región existe una división interna con relación a las cuotas.

La tabla 2 también indica que la ideología de partido no puede explicar totalmente el apoyo a las cuotas de género. Los partidos de izquierda (los que tienen una puntuación de 4 o menos en la escala ideológica de 10 puntos) están marcados en negrita, aunque no todos los países cuentan con partidos claramente de izquierda. En muchos partidos de izquierda no hay consenso y sus miembros no aprueban ni desaprueban las cuotas, como lo demuestran el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México y el Frente Amplio (FA) de Uruguay. Y entre los partidos de derecha, muchos legisladores sí expresan consenso: más de dos tercios de los legisladores de Restauración Nacional (RN) de Costa Rica, del Partido Nacional (PN) de Honduras y del Partido de Concertación Nacional (PCN) de El Salvador coinciden en que las cuotas son necesarias. En muchos partidos, un número significativo de legisladores (>33%) expresa actitudes neutrales respecto a las cuotas de género, incluyendo partidos de derecha (Primero Justicia [PJ] de Venezuela) y partidos de izquierda (FA de Uruguay, nuevamente). Los resultados de Uruguay confirman los hallazgos de trabajos que subrayan la gran reticencia de las élites uruguayas a adoptar y posteriormente reformar la ley de cuotas (Johnson, 2018). No es que la izquierda uruguaya se oponga a las cuotas, sino que más de un tercio de los legisladores se muestran neutrales.

En conjunto, los datos muestran diferentes niveles de apoyo a las cuotas por países y por partidos. No se observa una correspondencia consistente entre el apoyo a las cuotas, por un lado, y la fuerza de las cuotas a nivel nacional y la ideología izquierda-derecha a nivel de partido, por otro. Este análisis apunta a explicaciones a nivel individual de los y las legisladoras.

Determinantes individuales de los y las legisladoras para el apoyo a las cuotas

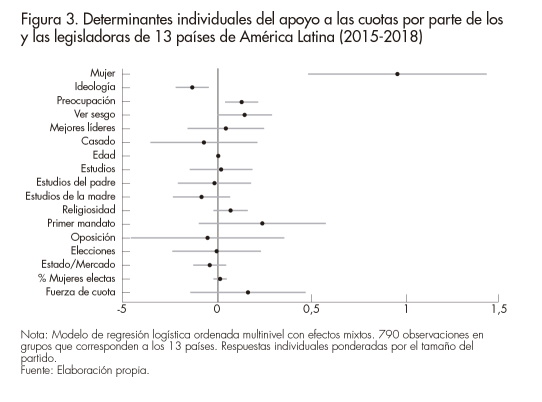

Para entender los determinantes del apoyo a nivel individual, combinamos los datos del PELA-USAL con las dos medidas a nivel nacional (fuerza de la cuota y proporción de mujeres legisladoras) y realizamos una regresión logística ordinal multinivel de efectos mixtos. La figura 3 muestra esta regresión con los coeficientes para cada variable representados con intervalos de confianza del 95%. Los resultados respaldan nuestras hipótesis según las cuales el acuerdo con las cuotas es más fuerte entre las mujeres (H1), la izquierda (H2) y los que reconocen la desigualdad de género, incluidos los legisladores que expresan su preocupación por que la desigualdad de género es un problema importante (H3) y los legisladores que creen que las mujeres se enfrentan a un sesgo dentro de los partidos políticos (H4). Ninguna de las variables de control tiene efectos significativos en el apoyo individual de los y las legisladoras a las cuotas de género. No importan los orígenes políticos ni familiares, ni la opinión de estos sobre si los hombres son mejores líderes políticos. La fuerza de las leyes de cuotas tampoco influye en la posición de los y las legisladoras respecto a las cuotas, ni la proporción actual de mujeres que de hecho ocupan escaños en la legislatura, lo que deja la explicación del apoyo a las cuotas en el nivel individual, como preveían nuestras hipótesis.

En general, los legisladores que más apoyan las cuotas son las mujeres (0,95, p<0,01) y los de ideología de izquierda (-0,13, p<0,01), pero no los estatistas (de la variable Estado/Mercado). También quienes apoyan las cuotas son los re- conocedores, es decir, los que creen que la desigualdad de género es un problema nacional importante (0,13, p<0,01) y los que ven que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres dentro de los partidos políticos (0,14, p<0,1).

En la H5, teorizamos una interacción entre estos últimos factores, es decir, que las mujeres de izquierda apoyarían más las cuotas que sus pares varones, y que las mujeres podrían expresar más su preocupación por la desigualdad de género y ver más el sesgo que los hombres. Los efectos marginales de la ideología y el reconocimiento según el género ponen a prueba la H5 y, por lo tanto, contestan una pregunta importante: ¿a qué legislador/a deberían aspirar a elegir aquellos que defienden las cuotas? Si bien algunos estudios señalan el importan- te papel que desempeñaron las legisladoras en las rondas anteriores de adopción de cuotas (Krook, 2009; Piscopo, 2016b; Towns, 2012), otros sostienen que elegir izquierdistas puede ser importante para obtener el apoyo a las cuotas (Htun y Power, 2006; Beauregard, 2018).

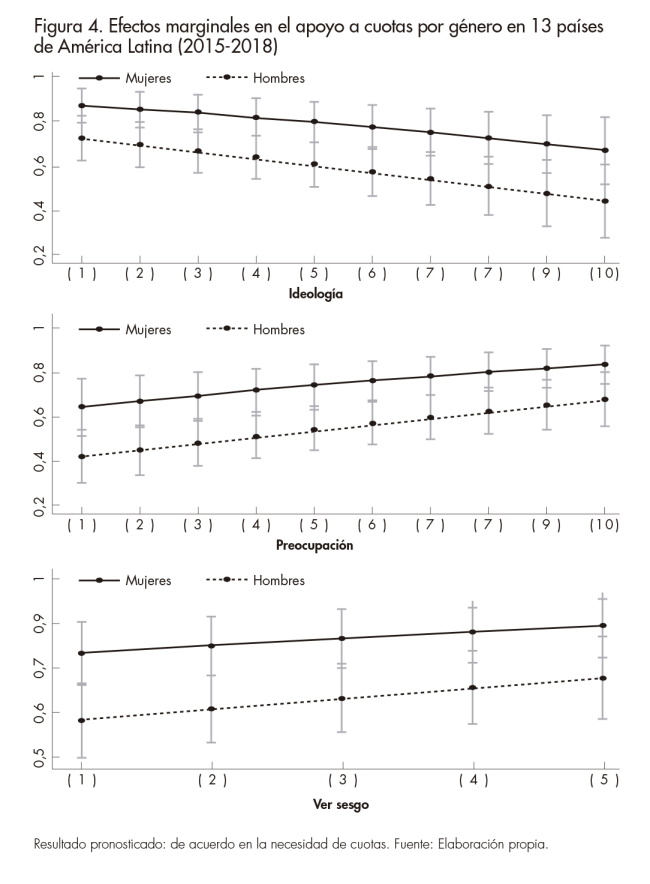

La figura 4 presenta el apoyo a las cuotas de género pronosticado sobre los valores crecientes de la ideología (de izquierda a derecha), la preocupación por la desigualdad de género (de ninguna a gran importancia) y la percepción del sesgo dentro de los partidos políticos (de acuerdo a en desacuerdo que las mujeres tienen las mismas oportunidades). Cada panel revela la abrumadora importancia de la identidad de grupo de los legisladores, pues las mujeres son sistemática- mente más favorables que los hombres en todos los casos. En cada valor de ideología, preocupación y percepción del sesgo, las mujeres están más a favor que los hombres. La brecha es menos pronunciada entre los legisladores de izquierda, pero sigue siendo apreciable.

Además, los efectos marginales muestran un mayor grado de coherencia entre las mujeres que entre los hombres, tal y como demuestra la pendiente más pronunciada al predecir el apoyo a las cuotas entre los hombres en comparación al de las mujeres en las tres condiciones. Por ejemplo, hay una diferencia de 19 puntos de extrema izquierda a extrema derecha (1 versus 10) entre las mujeres, mientras que esa diferencia para hombres es de 27 puntos. Una divergencia similar entre mujeres y hombres aparece sobre los niveles de preocupación por la desigualdad de género: diferencia de 19 puntos entre las mujeres, y 26 entre los hombres. Por último, pasar de no ver sesgo a ver mucho sesgo aumenta el apoyo a las cuotas en 9 puntos para las mujeres, y 12 para los hombres.

Estas comparaciones se centran en la brecha de género entre mujeres y hombres, ya que se da el mismo valor para ideología, preocupación o re- conocimiento del sesgo. Otra comparación revisa los valores, para ver si es predecible que un hombre con determinada ideología o creencia apoye más las cuotas de género que una mujer con distinta ideología o creencia. Encontramos esta circunstancia en dos casos: a) un hombre de extrema izquierda (ideología=1) tiene un 73% de probabilidades de apoyar las cuotas de género, en comparación con una mujer de extrema derecha que tiene un 68% de probabilidades (ideología=10) o un 70% de probabilidades (ideología=9); b) se prevé que el hombre más preocupado por la desigualdad de género (importancia=10) apoye las cuotas de género más que la mujer menos preocupada (importancia=1 o 2): él tiene un 71% de probabilidades de apoyar las cuotas de género mientras que ella tiene solo el 67 o el 70% de probabilidades de expresar su apoyo, respectivamente.

En cualquier otra comparación entre mujeres y hombres con valores diferentes, las mujeres siguen siendo más favorables que los hombres. Incluso una mujer de derechas en la posición 9 en el eje de ideología 1-10 apoyará más las cuotas de género que un hombre de izquierdas en la posición 2. Las diferencias en las probabilidades pronosticadas son pequeñas, pero existen. Más importan- te aún, respecto al sesgo, las mujeres son sistemáticamente más favorables que los hombres, ya que ninguna combinación muestra a los hombres como más favorables. Incluso una mujer que niegue el hecho de que las mujeres realmente encuentran más dificultades en su carrera política, se prevé que apoyará más las cuotas que un hombre que reconoce plenamente este hecho (un 78% frente a un 71%). Sigue existiendo un fuerte vínculo entre la identidad de grupo y las políticas de apoyo que benefician al propio grupo, en este caso, las mujeres que apoyan las cuotas de género.

Conclusiones

Las cuotas de género siguen siendo la reforma electoral más popular y significativa de los últimos 30 años (Hughes et al., 2019; Krook 2009; Piscopo 2015). Las investigaciones anteriores se centraron en gran medida en la opinión pública de los ciudadanos y mostraron qué ciudadanos y en qué contextos apoyaban la adopción de cuotas. El presente estudio desplaza el centro de atención de los ciudadanos a los legisladores y las legisladoras. Los resultados sugieren que la adopción generalizada de cuotas no conlleva un consenso generalizado al respecto entre las actuales élites políticas, al menos no cuando los legisladores pueden expresar sus verdaderas opiniones sobre el asunto, como en las encuestas del PELA-USAL.

Encontramos que la identidad de grupo, la ideología y el reconocimiento de la desigualdad de género son los determinantes más destaca- dos a nivel individual del apoyo de las élites latinoamericanas a las cuotas de género. Estos tres factores pre- dicen mejor si los legisladores consideran que las cuotas son necesarias, más que otros aspectos de sus trayectorias personales y profesionales e, incluso, más que la fuerza de la ley de cuotas exis’tente o el número de mujeres presentes en el Parlamento. En cuanto a la fuerza de las cuotas, algunos países se comportan como se esperaría (cuotas fuertes = apoyo fuerte; inexistencia de cuotas = apoyo débil), pero otros no. En el caso de las mujeres parlamentarias, la ausencia de un efecto para esta variable destaca nuestra principal conclusión: no es la proporción de mujeres legisladoras la que hace que los parlamentos apoyen más las cuotas de género, sino el hecho de que las mujeres legisladoras individualmente sean más favorables.

Además, ser mujer es más importante para apoyar las cuotas que ser de izquierdas o reconocer la desigualdad de género. Los que aspiran a tener más leyes de cuotas de género y que estas sean más fuertes pueden votar por candidatas/os mujeres, de izquierdas, o reconocedores/as, pero nuestros resultados muestran que, si tuvieran que elegir uno, deberían priorizar a las mujeres. Entre las élites de izquierdas, las que se preocupan por la igualdad de género y las que ven el sesgo, son las mujeres las que siguen apoyando las cuotas de género, más que los hombres.

El anonimato de las encuestas PELA-USAL ha podido ayudar a explicar el importante papel de la identidad de grupo en nuestros hallazgos. Los datos recogidos predicen que incluso las mujeres de derechas, las mujeres poco preocupa- das por la desigualdad de género o las que no vean sesgo, serían más favorables que los hombres en las mismas situaciones. Si hubiera deseabilidad social en las respuestas de los legisladores (es decir, que sus respuestas no fueran anónimas), probablemente observaríamos a más hombres «de acuerdo», o a más mujeres de derecha «en desacuerdo», dada la presión que reciben para seguir las líneas de los partidos o para dar la respuesta políticamente correcta.

La abrumadora importancia de la identidad de grupo en la configuración del apoyo a las cuotas de los y las legisladoras pone de relieve el vínculo entre la identidad de grupo y la representación política. Incluso si las instituciones y la oportunidad atenúan el vínculo entre la representación descriptiva y sustantiva en la práctica, los miembros de los grupos sociales (como las mujeres) apoyan las políticas que benefician a su grupo social (como las cuotas de género). No obstante, este vínculo no significa que los legisladores hombres no puedan ser aliados en el camino hacia la igualdad de género. Las cuotas de género son un tipo particular de política de igualdad de género que podría desplazar a los legisladores hombres y, en última instancia, socavar su poder político (Piscopo, 2015; Valdini, 2019). En futuras investigaciones sobre las opiniones de las élites deberían examinarse otros tipos de apoyo a las políticas de igualdad de género, como el aborto, los cuidados de niños y niñas y la igualdad salarial, así como otras formas de discriminación positiva, ya que ofrecerían un panorama más completo de las medidas de igualdad de género que las élites apoyan o no.

Referencias bibliográficas

Allen, Peter y Cutts, David. «Exploring sex differences in attitudes towards the descriptive and substantive representation of women». The British Journal of Politics and International Relations, vol. 18, n.° 4 (2016), p. 912-929.

Annesley, Claire; Beckwith, Karen y Franceschet, Susan. Cabinets, Ministers, and Gender. Nueva York: Oxford University Press, 2019.

Baldez, Lisa. «Elected Bodies: The Gender Quota Law for Legislative Candidates in Mexico». Legislative Studies Quarterly, vol. 29, n.° 2 (2004), p. 231-258.

Barnes, Tiffany y Córdova, Abby. «Making Space for Women: Explaining Citizen Support for Legislative Gender Quotas in Latin America». The Journal of

Politics, vol. 78, n.° 3 (2016), p. 670-686.

Batista Pereira, Frederico y Porto, Nathália. «Gender Attitudes and Public Opinion towards Electoral Gender Quotas in Brazil». Political Psychology, vol. 41, n.° 5 (2020), p. 887-899.

Beauregard, Katrine. «Partisanship and the gender gap: support for gender quotas in Australia». Australian Journal of Political Science, vol. 53, n.° 3 (2018), p. 290-319.

Clayton, Amanda; O’Brien, Diana y Piscopo, Jennifer M. «All Male Panels? Representation and Democratic Legitimacy». American Journal of Political Science, vol. 63, n.° 1 (2019), p. 113-129.

Dahlerup, Drude. «Gender Equality as a Closed Case: A Survey among the Members of the 2015 Danish Parliament». Scandanavian Political Studies, vol. 41, n.° 2 (2018), p.188-209.

Dahlerup, Drude y Freidenvall, Lenita. «Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for women: Why Scandinavia is no longer the model». International Feminist Journal of Politics, vol. 7, n.° 1 (2005), p. 26-48.

Dolan, Kathleen y Lynch, Timothy. «Making the connection? Attitudes about Women in Politics and Voting for Women Candidates». Politics, Groups, and Identities, vol.3, n.° 1 (2015), p. 111-132.

Dolan, Kathleen y Sanbonmatsu, Kira. «Gender Stereotypes and Attitudes toward Gender Balance in Government». American Politics Research, vol. 37, n.° 3 (2009), p. 409-428.

Dubrow, Joshua. «The importance of party ideology: Explaining parliamentarian support for political party gender quotas in Eastern Europe». Party Politics, vol. 17, n.° 5 (2010), p. 561-579.

Espírito-Santo, Ana. «Citizens’ attitudes towards descriptive representation: The case of women in Portugal». European Journal of Women’s Studies, vol. 23, n.° 1 (2016), p. 43-59.

Freidenberg, Flavia y Araúz, Harry Brown. «La representación política de las mujeres en Panamá: una propuesta para superar el dilema de coordinación entre las primarias y la paridad.» Derecho Electoral, vol. 27, n.° 1 (2019), p. 5-25.

Funk, Kendall D.; Hinojosa, Magda y Piscopo, Jennifer M. «Still Left Behind: Gender, Political Parties, and Latin America’s Pink Tide». Social Politics, vol. 24, n.° 4 (2017), p. 399-424.

Hinojosa, Magda; Piscopo, Jennifer M.; Siavelis, Peter y Thomas, Gwynn. «Les- sons from a Late Adopter: Chile’s Electoral Reforms and Women’s Representation». Congreso Mundial de la International Political Science Association, paper, Brisbane, Australia, (22-26 de Julio de 2018).

Htun, Malay y Jones, Mark P. «Electoral Quotas and Women’s Leadership in Latin America», en: Craske, Nikki y Molyneux, Maxine (eds.). Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave, 2002, p. 32-56.

Htun, Mala y Power, Timothy. «Gender, Parties, and Support for Equal Rights in the Brazilian Congress». Latin American Politics and Society, vol. 48, n.° 4 (2006), p. 83-104.

Hughes, Melanie; Paxton, Pamela; Clayton, Amanda y Zetterberg, Pär. «Global Gender Quota Adoption, Implementation, and Reform». Comparative Poli- tics, vol. 51, n.° 2 (2019), p. 219-238.

Infobae. «Diputados aprobó la ley de paridad de género en listas electorales». Info- bae.com, (11 de noviembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 22.06.2020] https://www.infobae.com/politica/2017/11/23/diputados-aprobo-la-ley-de-pa- ridad-de-genero-en-listas-electorales/

Johnson, Niki. «Marginalization of Women and Male Privilege in Political Re- presentation in Uruguay», en: Schwindt-Bayer, Leslie (ed.). Gender and Re- presentation in Latin America. Nueva York: Oxford University Press, 2018, p. 175-195.

Josefsson, Cecilia. «How candidate selection structures and genders political ambition: illustrations from Uruguay». European Journal of Politics and Gen- der, vol. 3, n.° 1 (2020), p. 61-78.

Keenan, Lisa y McElroy, Gail. «Who supports gender quotas in Ireland?». Irish Political Studies, vol.32, n.° 3 (2017), p. 382-403.

Krook, Mona Lena. Quotas for Women in Politics. Nueva York: Oxford University Press, 2009.

Meier, Petra. «Paradoxes in the Meanings of Quotas in Belgium», en: Franceschet, Susan, Krook; Mona Lena y Piscopo, Jennifer M. (eds.). The Impact of Gender Quotas. Nueva York: Oxford University Press, 2012, p. 157-172.

Möhring, Katja y Teney, Céline. «Equality prescribed? Contextual determinants of citizens’ support for gender boardroom quotas across Europe». Comparative European Politics, vol. 17, n.° 6 (2019), p. 1-30.

Morgan, Jana y Buice, Melissa. «Latin American Attitudes toward Women in Politics: The Influence of Elite Cues, Female Advancement, and Individual Characteristics». American Political Science Review, vol. 107, n.° 4 (2013), p. 644-662.

O’Brien, Diana y Piscopo, Jennifer M. «Electing Women to National Legislatures», en: Alexander, Amy; Jalalzai, Farida y Bolzendahl, Catherine (eds.). Measuring Women’s Political Empowerment across the Globe. Londres: Palgrave Macmillan, 2018, p. 139-163.

Pastor Yuste, Raquel y Iglesias-Onofrio, Marcela. «¿Solo importa el género? Análisis de las percepciones de los parlamentarios españoles sobre la representación política descriptiva y sustantiva». Política y Sociedad, vol. 55, n.° 1 (2018), p. 135-159.

Notas:

- El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aplica una cuota del 50% al evaluar las listas de los partidos, pero esta norma no es obligatoria por ley y su aplicación no es transparente.

- Nota: estos valores están codificados a la inversa respecto de la encuesta original de PELA-USAL.

- Los resultados de modelos alternativos con diferentes variables de nivel agregado (por ejemplo, la calidad de la democracia) no diferían significativamente.

- Actualizamos los valores de Funk et al. para que coincidieran con la fuerza de la ley de cuotas del país cuando se realizó el trabajo de campo (véase la tabla 1).

- La ley de cuotas de Honduras solo se aplica en las primarias de los partidos, y el país no cuenta con un sistema de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, en 2017, las autoridades electorales emitieron normas que aplicaban la «paridad con alternancia» en las primarias de los partidos y en los partidos en las elecciones generales, si (i) no celebraban primarias o (ii) se presentaban en alianza. Dichas normas son lo suficientemente enérgicas como para codificar a Honduras como 4. Como prueba de solidez, repetimos los modelos con Honduras codificada como 3 y los resultados no cambiaron significativamente en el nivel nacional o individual.

- Con más de cinco escaños y más de cinco entrevistados.

Palabras clave: cuotas de género, élites, desigualdad de género, América Latina, mujeres parlamentarias

Cómo citar este artículo: Bohigues, Asbel y Piscopo, Jennifer M. «¿Identidad de grupo, ideología o reconocimiento? El apoyo de los y las legisladoras a las cuotas de género en América Latina». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 95-120. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.95

Fecha de recepción: 02.07.20

Fecha de aceptación: 07.01.21