¿Hace la diferencia ser diputada? Percepciones sobre género, derechos y libertades en América Latina

Salvador Martí i Puig, catedrático de Ciencia Política, Universitat de Girona (salvador.marti@udg.edu), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4464-4452

Macià Serra, investigador y profesor de Ciencia Política, Universitat de Girona (macia.serra@udg.edu), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4158-042X

Gemma Ubasart-González, profesora de Ciencia Política, Universitat de Girona (gemma.ubasart@udg.edu), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2957-0766

El artículo explora la percepción de las élites parlamentarias de 17 países latinoamericanos sobre cuestiones morales y relativas al género a través de encuestas realizadas entre 2012 y 2019. En concreto, analiza la opinión respecto a la desigualdad entre hombres y mujeres, las políticas públicas para reducirlas, la posibilidad de hacer carrera dentro del partido, el aborto y el matrimonio homosexual. El análisis muestra las diferencias entre países y si las variables de género, ideología del partido o edad contribuyen a explicar las respuestas. Los hallazgos apuntan que en muchos países el género contribuye a explicar la opinión sobre la desigualdad entre hombres y mujeres y, en menor medida, el matrimonio igualitario. Los datos inducen a pensar, además, que la ideología es la variable que más influye en la percepción de las otras tres cuestiones. En las conclusiones se reflexiona sobre representación programática y descriptiva según los temas y países.

Palabras clave: América Latina, élites políticas, actitudes políticas, desigualdad de género, aborto, matrimonio igualitario

Introducción: un estudio sobre las percepciones de los y las parlamentarias en América Latina

¿Hace la diferencia ser diputada, joven o de un partido de izquierda en temas tan sensibles como son las desigualdades de género y las políticas públicas para combatirlas, la interrupción del embarazo o el matrimonio igualitario? Esta es la pregunta que explora el presente artículo a partir de encuestas realizadas a diputados y diputadas en 17 países de América Latina. Si bien los movimientos feministas y LGTBI han luchado por introducir una mirada violeta a la vida política desde el último tercio del siglo XX, no es hasta la actualidad que esta adquiere la categoría de preocupación cuasi hegemónica y que requiere ser problematizada desde la esfera pública y política. Ahora bien, en las cuestiones que incumben a esta agenda, ¿existen diferencias según género, edad o ideología?

En este sentido, este artículo sigue la línea de los trabajos realizados reciente- mente sobre la presencia de diferencias entre hombres y mujeres parlamentarios al interior y entre formaciones políticas. Tal como exponen Suárez-Cao et al. (2019: 34), se trata de una indagación de interés porque presenta un dilema res- pecto a las dos lógicas de la representación, es decir, la partidaria, que presupone que las organizaciones se conectan de manera programática con la ciudadanía (Kitschelt, 1999), y la descriptiva, que vincula a las mujeres con su electorado femenino (Mansbridge, 1999). Eso es, la preponderancia de la ideología en el primer caso, y la de identidad de género en el segundo, a la hora de moldear las percepciones. En concreto, este trabajo pretende explorar las opiniones sobre las desigualdades de género, el aborto y el matrimonio igualitario en América Latina a partir de la encuesta sobre élites parlamentarias (PELA-USAL)1 realizada por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Con esta pretensión, el estudio profundiza en la opinión de los y las parlamentarias de la mayoría de los países latinoamericanos con los datos de las últimas encuestas (las últimas olas), generados entre 2012 y 2019. Así, se trata de muestras tendencialmente representativas en las que se utiliza el país como unidad análisis. Asimismo, se identifican las tendencias generales en toda América Latina, a la vez que también se da cuenta de algunas lógicas de opinión de los representantes políticos, específicas y singulares de países y conjuntos de países, vinculadas a la historia, la cultura política, los debates presentes fruto de la acción de movimientos sociales y grupos de interés, así como a la relación entre élites y votantes.

Cuestiones teóricas y metodológicas

Existen diversos trabajos que demuestran la presencia de diferencias de género en las percepciones sobre temas con gran carga moral como son la legalización del cannabis, el aborto, el matrimonio paritario o la pena de muerte (Azpuru, 2017; Desposato y Norrander, 2009; Lovenduski y Norris, 2003; Suárez-Cao et al., 2019). Suárez-Cao et al. (2019), por ejemplo, investigaron si existían brechas de género entre los y las diputadas de los tres partidos de la derecha en Chile2 según sus características individuales, tales como la edad, la religión, la educación, la membresía del partido y la ideología. Por su parte, Alcántara Sáez y Rivas Pérez (2013) exploraron la opinión sobre el aborto en élites políticas de países latinoamericanos, señalando hasta qué punto la religión, la ideología, la edad y el género eran relevantes a la hora de predecir dichas opiniones.

Específicamente, este trabajo examina las siguientes cuestiones: respecto a las po- líticas públicas de género y de cuotas, si se puede rebatir la tesis de Barnes y Cassese (2017) de que «en promedio, entre la muestra de personas altamente ideologizadas que son integrantes de los partidos por un proceso de autoselección, no hay opiniones divergentes entre hombres y mujeres»; en el resto de preguntas relacionadas con temas referidos a la los derechos y las libertades, si se mantiene la tesis de Barnes y Cassese (2017) o si, como indican Suárez-Cao et al. (2019: 43), las mujeres están más a favor de dichos temas, como la despenalización del aborto y el matrimonio paritario; por último, también se abordan, comparativamente, las diferencias entre los países, reflexionando, respecto a las preguntas formuladas, acerca de si hay patrones claros entre la opinión de las élites de países y regiones.

A nivel metodológico, con el fin de realizar una mirada comparativa, se ha procedido a poner en relación la media de cada uno de los 17 países que se incluyen en la base de datos respecto a las siguientes cinco cuestiones que tienen que ver con temáticas vinculadas al género y la política: a) la percepción de las des- igualdades entre hombres y mujeres, b) la opinión sobre la necesidad de impulsar políticas públicas para reducir la brecha de género, c) la igualdad de oportunidades para ocupar responsabilidades dentro de los partidos, d) la defensa del derecho de la interrupción voluntaria del embarazo y e) la aceptación del matrimonio igualitario. Así pues, se utiliza la encuesta sobre élites parlamentarias PELA- USAL para poder comparar agregados de legisladores y legisladoras tomando como unidad el país.

Para completar el análisis, se llevó a cabo un estudio centrado en 12 países3 a partir de la profundización del papel que adoptan variables como la edad, el género y la ideología del partido al que pertenecen los y las parlamentarias en la modulación de sus percepciones y opiniones. Se procedió a realizar distintas pruebas: correlación de Pearson para la edad, comparación de medias (t-test) para el género y comparación de medias (ANOVA) para la ideología del partido (clasificando a los partidos como de izquierda, de centro y de derecha)4. A lo largo del texto, se consideran las relaciones estadísticamente significativas entre variables.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se valora la percepción que tienen los y las parlamentarias de la importancia de la desigualdad de género, así como también el grado de creencia sobre la necesidad de emprender políticas públicas para reducirla; en segundo lugar, se profundiza sobre el acceso de las mujeres a la actividad pública a través de los partidos políticos; en tercer lugar, se reflexiona sobre la valoración del aborto, una cuestión defendida históricamente por el movimiento feminista y actualmente en la agenda pública y política en muchos países de la región; en cuarto lugar, se analiza la opinión en torno al matrimonio igualitario, y, finalmente, se cierra el texto con unas conclusiones tentativas, a modo de invitación a futuras investigaciones.

Las percepciones sobre las desigualdades de género y la necesidad de políticas públicas

La entrada del debate alrededor de las desigualdades de género en la agenda pública se produce de manera inicial a nivel internacional en el momento de la eclosión de los nuevos movimientos sociales en los años sesenta y setenta del siglo pasado. El feminismo y las luchas LGTBI, junto con el ecologismo y el pacifismo, devinieron banderas de disputa política. Ahora bien, en la región de América Latina no es hasta los años noventa, con el surgimiento de una ola movilizadora autóctona, que se incardina la cuestión feminista a otras demandas como el indigenismo o la lucha por los derechos de la naturaleza. También resulta importante destacar la introducción de la perspectiva de género en el trabajo que venían realizando organismos internacionales y organizaciones sociales de cooperación al desarrollo. Finalmente, y ya en plena ola rosa5, la cuestión no estuvo exenta de avances en distintas políticas económicas, sociales y culturales, pero también de disputas por la concreción que debían tomar estas (Panizza, 2009). Diversos proyectos de transformación socioeconómica han ido dialogando con la disputa feminista y LGTBI, lo que ha generado importantes innovaciones tanto a nivel de reconocimiento simbólico, como en el campo de las políticas públicas, aunque también se han experimentado contradicciones y enfrentamientos (Corrales, 2020). En los últimos años, el nuevo impulso a nivel internacional que ha experimentado la temática feminista ha centrado la cuestión en muchas esferas públicas latinoamericanas y, de manera generalizada, la cuestión ha entrado en agenda. En este contexto, las parlamentarias entrevistadas consideran la importancia de la desigualdad de género y comparten la necesidad de que se desarrollen políticas públicas que avancen en la igualdad entre hombres y mujeres. Así pues, la preocupación por la brecha de género ha devenido hegemónica6.

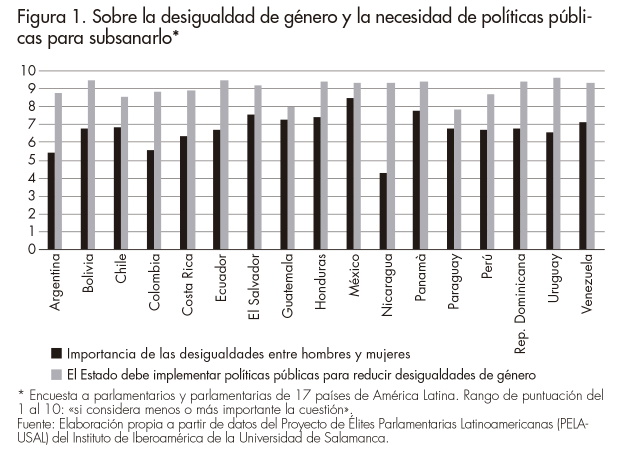

Como puede observarse en la figura 1, la mayoría de agregaciones de parlamentarios (por países) registran una puntuación entre 6 al 8 en relación con la primera cuestión (importancia de las desigualdades entre hombres y mujeres)7. Fuera de este rango, destaca un grupo de tres países en que la media no alcanza el 6: las élites políticas de Argentina (5,41) y Colombia (5,59) consideran que la cuestión de las desigualdades de género tiene ligeramente menos importancia que sus homólogos en el resto de países; y en Nicaragua, la media no llega al 5 (4,3). En la parte baja del rango apuntado (6 y 7), se encuentra otro grupo formado por los países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú), los del Cono Sur (Uruguay, Paraguay y Chile), además de Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. En un tercer grupo, con valoraciones entre 7 y 8, se encuentran los parlamentarios de los países centroamericanos, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras. Más allá del 8, se encuentra México (8,47), donde sus élites parlamentarias consideran que las desigualdades entre hombres y mujeres son un problema más importante que las élites del resto de la región. En este país, seguramente, la cuestión de la violencia machista y la problemática de los feminicidios ha dado una centralidad mayor a esta cuestión (Fregoso, 2001; Segato, 2016).

Vinculada con esta preocupación, se presenta en los 17 países analizados un apoyo abrumador a la necesidad de desarrollar políticas públicas para reducir las desigualdades de género. La mayor parte de los países registran la media del indicador entre el 8,5 y el 9,5. Solo en dos países la media no alcanza el 8, pero se queda muy cerca: Paraguay (7,87) y Guatemala (7,97). Chile y Perú superan por poco el 8, y se trata de países donde los gobiernos han sido relativamente continuistas respecto al pasado. En cambio, en el otro extremo, Ecuador y Bolivia se encuentran en la parte más alta del rango. Los gobiernos progresistas han desarrollado una agenda relevante de políticas de igualdad. Además, el desarrollo de servicios sociales públicos de salud o educación, así como de programas específicos de mejora de la calidad del mercado de trabajo, han tendido a reducir algunas brechas de género.

¿Distintas opiniones según edad, género y partido?

A partir del estudio centrado en los 12 países seleccionados, para proceder al análisis estadístico, a continuación se examinará si la edad, el género o la ideología del partido en el que militan los y las parlamentarias son variables relevantes a la hora de responder las dos preguntas antes apuntadas.

En primer lugar, la valoración de la importancia de las desigualdades de género se ve moldeada por el hecho de si se es hombre o mujer. Así pues, y a través de una prueba de comparación de medias (t-test), la relación entre la variable en cuestión y el género resulta estadísticamente significativa para la mitad de los casos estudiados, esto es: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Uruguay. La relevancia de las variables de edad e ideología del partido no resulta tan evidente. En el caso de la edad, solamente se encuentra una correlación (de Pearson) negativa en los casos de El Salvador y Perú. Y en cuanto a la ideología del partido, utilizando también una prueba de comparación de medias (ANO- VA), solamente se encuentra relación significativa en los casos de Bolivia, Chile y Ecuador (véase el anexo 2).

En segundo lugar, sobre la necesidad de hacer políticas públicas de lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, se trata de una opinión principalmente moldeada por la variable de la ideología del partido (de derecha, de centro o de izquierda). Se encuentra una relación entre variables estadísticamente significativa para un tercio de los casos: Chile, Ecuador, Honduras y Uruguay. Las y los parlamentarios que militan en partidos de izquierda están más de acuerdo con esta afirmación que los de derechas8. Chile y Ecuador repiten el mismo resultado que en la opinión de la importancia del género. En el momento en que se hace la encuesta, en Chile estaba empezando el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014) y en Ecuador terminaba el último mandato de Rafael Correa (2017). Respecto a la relación de la variable de estudio con la edad, solamente es estadísticamente significativa en el caso de Honduras y México (a más edad, menos apoyo a la necesidad de políticas públicas para reducir las desigualdades de género). Lo mismo sucede con el género, que solo lo es en el caso de Bolivia y Uruguay (este último también repetiría): las mujeres valoran más la necesidad de tomar medidas al respecto (véase el anexo 2).

Teniendo en cuenta la limitación de las muestras con las que trabajamos (N relativamente pequeñas), el género aparece como una variable relevante a la hora de percibir las desigualdades entre hombres y mujeres. Esto podría estar dando cuenta de una cierta lógica de representación descriptiva que vincula a las mujeres con su electorado femenino (Htun y Piscopo, 2014). Estos datos también se alinean con los hallazgos de Lovendusky y Norris (2003) cuando exponen que hay diferencias de opinión sobre la desigualdad de género entre hombres y mujeres dentro de los partidos, más allá de la ideología de estos. De distinta manera, en la opinión sobre la implementación de políticas públicas para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, la variable de género operaría en menos casos, siendo la ideología la variable más relevante, siempre vinculando el impulso de las políticas públicas con las formaciones de izquierdas. Estos hallazgos a nivel agregado son interesantes, pues parecería que las diputadas son –en su mayoría– más conscientes del problema de la desigualdad, si bien a la hora de implementar políticas para luchar contra ella lo que prima es la ideología partidaria. ¿Se podría hablar de una cierta disonancia cognitiva parcial? ¿Será que siendo mujer se es consciente de la desigualdad, pero solo el encuadre ideológico genera la voluntad de hacer políticas de transformación? Es un dilema para explorar.

Las percepciones sobre el acceso de las mujeres al poder en los partidos políticos

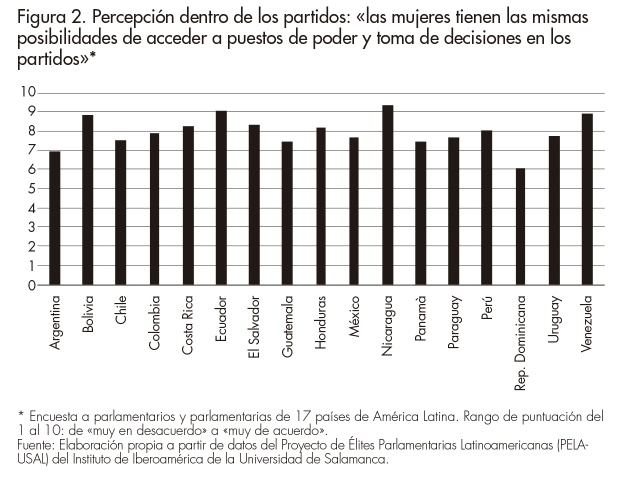

A diferencia del apartado anterior, donde se preguntaba a los y las parlamentarias acerca de la importancia de las desigualdades entre hombres y mujeres en general, sin circunscribirla a ningún ámbito social o político, en esta sección se estudia la percepción de las desigualdades dentro de los partidos políticos; en concreto, el grado de acuerdo con la afirmación: «Las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a puestos de poder»9. Es una cuestión que remite a la desigualdad de género en los partidos políticos a través de la propia experiencia, dado que casi la totalidad de los parlamentarios y parlamentarias han desarrollado una intensa vida partidaria antes de alcanzar un escaño en el Parlamento nacional y siguen participando en ella durante su mandato (véase la figura 2).

En la mayoría de los casos, la media se encuentra en el rango entre 7 y 9; por lo tanto, los y las parlamentarias no presentan demasiada crítica a la afirmación. Por debajo de estas cifras solo hay los casos de la Argentina (6,92) y la República Dominicana (6,04), donde las élites perciben mayor desigualdad de género dentro de los partidos. Le siguen en la parte baja del rango Guatemala (7,46), Panamá (7,48) y Chile (7,5). En el otro extremo, se encuentran los cuatro países que –en el momento de las encuestas– pertenecían a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA): Ecuador (9,04), Nicaragua (9,38), Venezuela (8,94) y Bolivia (8,82). Esta coincidencia no es azarosa, por lo que es plausible señalar que las respuestas de los y las diputadas están mediadas por la percepción ideológicade que el «nuevo modelo político» de los regímenes del ALBA, así como las formaciones políticas progresistas, suponen un incremento de la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, cierta paridad a la hora de realizar carrera política. Sin embargo, cuando la izquierda llega al poder, no endurece sistemáticamente las leyes de cuotas ni los partidos proponen más mujeres candidatas (Funk et al., 2017). Las dificulta- des de realizar carrera política también pueden depender del contexto para escoger a los y las candidatas de los partidos. Las mujeres suelen tener más posibilidades en momentos de desencanto político y corrupción, porque el estereotipo las asocia a la honestidad (ibídem, 2019).

En relación con la igualdad de oportunidades en la carrera política, es llamativa la existencia de un cierto consenso mayoritario de que las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a puestos de poder en los partidos y, de manera derivada, en las instituciones, si bien la evidencia (histórica y presente) desmiente esta afirmación. Seguramente este consenso en la respuesta de los parlamentarios y las parlamentarias está vinculado al relativamente rápido proceso de inserción de mujeres en las élites políticas en los últimos 20 años y a la reciente extensión de «políticas de cuotas» en muchos países del mundo (Freidenberg y Lajas, 2015; Caminotti, 2016). Las cuotas de género en las listas electorales, aunque han ayudado a la incorporación de más mujeres en los legislativos, no pueden ser el único mecanismo para fomentar una mayor igualdad de género, porque algunas élites partidarias hostiles a las cuotas pueden tratar de diluir sus efectos. Por ejemplo, en los sistemas de lista cerrada y distritos grandes, colocando las mujeres en un lugar de la lista de difícil elección; en los sistemas uninominales, presentando las mujeres en los distritos más difíciles para el partido (Caminotti y Freidenberg, 2018).

Las percepciones sobre el aborto y el matrimonio igualitario

En América Latina existe una separación relativamente nítida entre el posicionamiento socioeconómico y la dicotomía liberal-conservador en el terreno de los valores y la moral. Así pues, una parte de los proyectos de la ola rosa mostraron ciertas reticencias a la incorporación de una agenda vinculada al liberalismo social. Mientras que en algunos casos ha habido un amplio campo de actuaciones en políticas públicas por la igualdad entre hombres y mujeres, los avances en cuestiones que tienen más que ver con un eje moral han sido menores, e incluso ha habido involuciones. Ecuador, bajo la Administración de Correa, es un buen ejemplo de esta paradoja: alcanzó importantes logros en la reducción de brechas entre hombres y mujeres en educación, en afiliación a la seguridad social o en superación de la informalidad en el mercado de trabajo, pero no se impulsaron procesos de desfamiliarización en las políticas del cuidado –aunque es cierto que estas se ampliaron– (Minteguiaga y Ubasart-González, 2014), ni tampoco hubo significativos avances en cuestiones vinculadas al aborto o el matrimonio igualitario(ibídem, 2021).

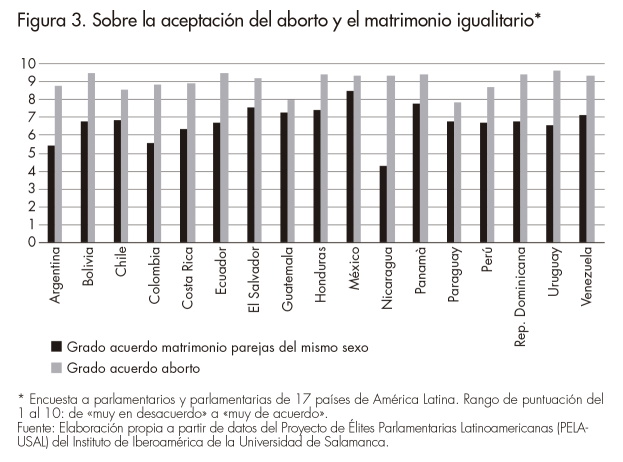

Las perspectivas feministas y LGTBI han tenido importantes dificultades para convencer a la opinión pública latinoamericana y a sus élites respecto a cuestiones como el aborto o el matrimonio igualitario, tal como muestran los datos demoscópicos (figura 3). El conservadurismo y la importancia de la religión (primero el catolicismo y posteriormente también el evangelismo) son factores que se deben considerar (Del Campo y Resina, 2020).

Una demanda histórica del feminismo: el aborto

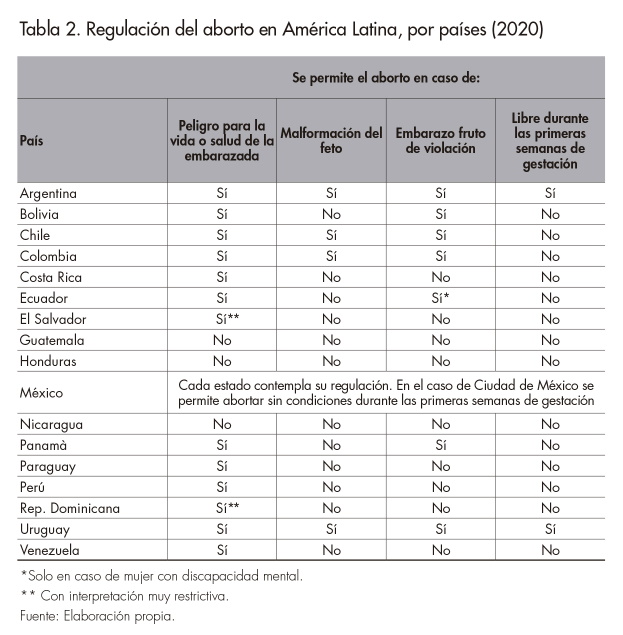

En la mayoría de los países de América Latina, se considera causa legal para abortar el peligro para la vida o salud de la embarazada, a la que en algunos países se añade la malformación del feto o embarazo fruto de una violación, como muestra la tabla 2. Existen grandes disparidades entre países: desde Uruguay y Ciudad de México, donde se puede abortar libremente durante las primeras semanas del embarazo, hasta El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde está prohibido hacerlo bajo cualquier circunstancia.

De los datos que se muestran en la figura 3 se deriva que la aceptación del aborto es relativamente baja en las élites parlamentarias latinoamericanas, aun- que existe importante diversidad entre países. Si se utiliza una media (elaborada entre 1 y 10, donde la mitad sería el 5,5), gran parte de países se encuentran por debajo del aprobado. Ahora bien, se detecta una considerable diferencia entre regiones. La opinión más desfavorable se encuentra en América Central y El Ca ribe, donde la aceptación del aborto es en general muy baja: Honduras (2,72), Costa Rica (2,81), El Salvador (2,92), República Dominicana (2,93), Guate- mala (3,01), Panamá (3,16) y Nicaragua (3,21). Más allá de América Central y el Caribe, solamente en Paraguay (2,74) se percibe una oposición al aborto tan rotunda. Los países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú) y Venezuela se encuentran entre el 3,3 y el 4. En Colombia (andino) y Chile (Cono Sur) el grado medio de aceptación se sitúa entre el 4 y el 5. Solo hay tres países donde la media de las respuestas entre los legisladores y legisladoras supera el 5: los del Cono Sur (Argentina, 5,43, y Uruguay, 7,62) y México (6,05).

¿Distintas opiniones según edad, género y partido?

En la mitad de los casos estudiados, y con la limitación que supone una N (muestra) relativamente pequeña, la relación entre la ideología de los y las parlamentarias y la aceptación del aborto es estadísticamente significativa: lo es en el caso de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay), así como también de los centroamericanos (El Salvador, Honduras) y México. En estos casos, el hecho de militar en una formación de izquierdas modula positivamente el apoyo al derecho a la interrupción del embarazo. Tal como suele suceder entre la ciudadanía, las personas con ideología de izquierda son más favorables al aborto que las de derechas. Por otro lado, la variable de género es significativa en los casos de El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay, donde existe una diferencia significa tiva entre ser hombre o mujer y el grado de aceptación del aborto: ellas son más favorables que ellos. No es extraño que las mujeres sean algo más sensibles en Perú y en Guatemala, pues se trata de dos ejemplos en los que el sistema de partidos ha colapsado –a veces se refieren a ellos como non-party systems (Sánchez, 2009)– y, por lo tanto, es casi imposible hablar de representación programática en el sentido que expone Kitschelt (1999). Finalmente, la variable edad no apa- rece como una variable relevante en ninguno de los casos.

Volviendo a la variable «ideología», parece natural que en países con un sistema de partidos claramente articulados en el eje izquierda-derecha como Uruguay, Chile, El Salvador y también –aunque en menor medida– Argentina, el tema del aborto esté anclado en posicionamientos ideológicos. En muchos casos, como en México, las diferencias sobre el aborto han perdurado en el tiempo (Freidenberg y Dosek, 2012). En Honduras, esta lógica izquierda-derecha aparece a partir de la emergencia del Partido Libre liderado por Mel Zelaya, hecho que rompe el tradicional bipartidismo de derecha-centro- derecha existente entre los partidos Nacional y Liberal. Desde la perspectiva ideológica, en el caso del aborto, se confirma la tesis de Barnes y Cassese (2017) de que, en general, entre los miembros de formaciones políticas, por un proceso de encuadramiento y autoselección, no hay opiniones demasiado divergentes entre hombres y mujeres.

Sin embargo, es interesante observar que, en varios países con formaciones políticas hegemónicas que se autoadscriben a la izquierda –como son los que conforman el ALBA: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela– la ideología no es significativa para la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo (Kampwirth, 2009). En estos casos, la dimensión socioeconómica redistributiva e intervencionista (propia de la izquierda) y la dimensión liberal-progresista respecto de valores morales, no van de la mano. Por su parte, en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, con un sistema de partidos notablemente desarticulado en el eje izquierda-derecha, y con la presencia de plataformas personalistas carismáticas a menudo ideológicamente erráticas, es difícil que en la agenda política se plantee el tema del aborto, ya que se trata de una cuestión que genera una amplia oposición ciudadana.

¿Y el paso del tiempo?

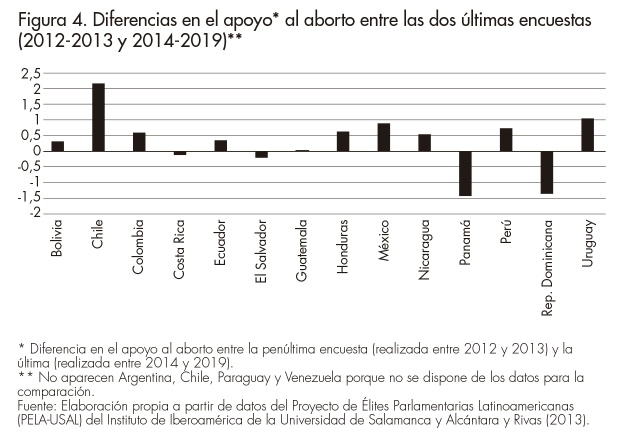

Sobre este tema, es importante señalar que, tal como muestra la figura 4, se pueden apreciar las diferencias entre el apoyo al aborto entre las élites parlamentarias de cada país en las encuestas realizadas en la presente ola del estudio PELA-USAL (entre 2014 y 2019) y en la ola anterior (realizado entre 2012 y 2013). Ello es de interés porque, en los últimos años, el tema del aborto ha sido un campo de disputa importante, sobre todo a partir de la explosión, por un lado, a nivel internacional del movimiento feminista con el 8-M de 2017 y, por el otro, de la reacción antiabortista liderada por la alt right y los movimientos evangélicos. Al respecto, se ha producido una importante activación de la movilización social en varios países, sobre todo en Argentina.

En la figura 4 se constata que no todos los países siguieron la misma evolución en los años más recientes. Los únicos países donde el grado de aceptación al aborto disminuyó se encuentran localizados en América Central y El Caribe: Panamá (-1,43), República Dominicana (-1,36), El Salvador (-0,2) y Costa Rica (-0,12). En los otros tres países centroamericanos, esta aumentó tímidamente: Guatemala (0,04), Nica- ragua (0,54) y Honduras (0,62). En los países andinos, se detecta un aumento ligeramente mayor: Ecuador (0,34), Colombia (0,59) y Perú (0,73). Ahora bien, los países donde más aceptación había del aborto (a excepción de Argentina, donde no se dispone de datos de la segunda ola PELA-USAL 2014-2019) vieron como este apoyo iba aumentado considerablemente: México (0,88) y Uruguay (1,04). En Chi- le es donde más aumentó el apoyo (2,15).

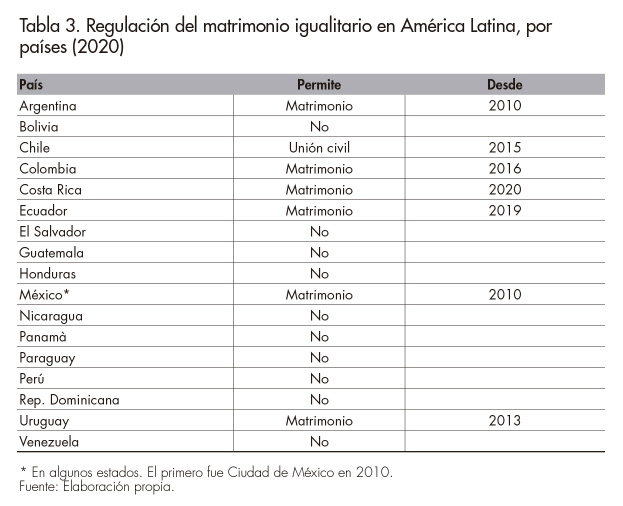

Matrimonio igualitario

También vinculada con la agenda de derechos y libertades, nos centramos en la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de una reivindicación de algunas minorías desde los años setenta del siglo pasado, pero que no ha entrado en el debate público hasta fechas más recientes, ya en pleno siglo XXI. Algunos países han incorporado en su legislación el matrimonio igualitario, aunque en su mayor parte con derechos distintos respecto al matrimonio conformado por un hombre y una mujer.

Como en el caso del aborto (véase figura 3), las élites parlamentarias más hostiles a que las personas del mismo sexo puedan formar un matrimonio son las de los países de América Central y El Caribe. Panamá (2,23), Honduras (2,99), Guatemala (3,02), El Salvador (3,03) y Nicaragua (3,16) son los países donde existe más rechazo al matrimonio igualitario. En República Dominicana (4,36) y Costa Rica (4,89) el rechazo no es tan acusado, aunque tampoco alcanza el aprobado. Los diputados/as de los países andinos (Bolivia, 3,76, y Perú, 4,8), así como Paraguay, también muestran un rechazo significativo. En los casos de Ecuador (5,3), Colombia (5,46) y Venezuela (5,89) las élites parlamentarias se sitúan, como media, alrededor del aprobado. En estos tres países, la agenda LGTBI ha entrado en el debate público y se han tomado algunas medidas de políticas públicas. También en Chile, donde se registra un apoyo destacado (6,28). Sin embargo, son los tres países que ya obtenían una media superior al 5 en la pregunta relativa al aborto, los que aquí también obtienen la mayor puntuación: Argentina (7,45), México (7,97) y Uruguay (9,51), este último con una casi unanimidad a favor de la cuestión. De estos datos, no debe sorprendernos que sean Argentina, Chile, México y Uruguay los que tengan regulado el matrimonio igualitario (véase tabla 3); aunque sí sorprende su regulación en Costa Rica, Ecuador y Colombia, a pesar de tener un apoyo relativamente débil. Esta última consideración puede abrir el debate sobre la legislación gubernamental y la influencia de los regímenes internacionales y las redes de apoyo y sensibilización (advocacy networks) (Kekc y Sikkink, 1998), si bien ello va más allá de las pretensiones de este artículo.

Si se comparan las dos preguntas que se refieren a derechos y liberta- des, se observa que las respuestas son similares y en los países donde hay más apoyo al aborto, también hay más apoyo al matrimonio homosexual y a la inversa. Las mayores diferencias entre las dos preguntas se encuentran en Costa Rica (2,08), Venezuela (2,07) y Argentina (2,02), siempre con más apoyo al matrimonio homosexual que al aborto. De hecho, en todos los casos hay más apoyo al matrimonio homosexual que al aborto, excepto en Panamá (con una diferencia de 0,93) y en Nicaragua, donde la diferencia es casi inapreciable (0,07).

¿Distintas opiniones según edad, género y partido?

Es estadísticamente significativa la relación entre género y aceptación al matrimonio igualitario en la mitad de los países analizados, siguiendo la lógica de que las mujeres aceptan más el matrimonio igualitario que los hombres. Así ocurre en Argentina, El Salvador, Honduras, México, Perú y Uruguay. También es interesante señalar que la variable edad, que no aparecía como relevante en el caso del aborto, sí que lo es en el caso del matrimonio homosexual en un tercio de los casos: a menos edad, más aceptación del matrimonio entre personas el mismo sexo, dando cuenta la existencia de una cierta representación descriptiva en el caso del matrimonio igualitario. Finalmente, en cuanto a la ideología del partido en que militan los diputados y diputadas, esta variable también debe considerarse en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras y Uruguay, donde existe una relación estadísticamente significativa entre la izquierda y la aceptación del matrimonio igualitario (véase anexo 2).

A modo de conclusión

La percepción mayoritaria de las élites parlamentarias latinoamericanas es que sí existe desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de una cuestión perfectamente instalada en la agenda pública y, en algunos casos, en la agenda política. En este sentido, existe también una amplia conciencia de que deben llevarse a cabo políticas públicas para reducirla y erradicarla. Las élites parlamentarias que otorgan más importancia a la desigualdad son las centroamericanas, lo que responde a la situación en estos países: una grave problemática de violencias machistas y feminicidios. El género resulta una variable importante a la hora de valorar la existencia de desigualdades: ser mujer hace ser más sensible a la existencia de brechas por razón de género. Aunque en la valoración de la necesidad de políticas públicas sobre la cuestión incide más la ideología.

Una segunda cuestión analizada tiene que ver con las desigualdades en el acceso a puestos de poder en relación con la vida partidaria. De manera paradójica, existe una baja percepción de la existencia de mayores dificultades para las mujeres para acceder a los puestos de poder en los partidos políticos. La implementación de políticas de cuotas y, como derivada, el avance en la presencia de mujeres en cargos de representación política, han podido generar la sensación de que la situación ya está solucionada. Sin embargo, si bien es cierto que en algunos países la situación ha llegado a ser, a nivel numérico, de casi paridad en los parlamentos (las cámaras legislativas de Bolivia, Costa Rica, México y Nicaragua tienen una presencia femenina por encima del 40%), la mayor parte de los países están aún lejos de estas cifras. Además, existe una cuestión más cualitativa que tiene que ver con una suerte de techo de cristal que opera en la esfera pública: a las mujeres les tiende a costar más esfuerzo llegar a ocupar espacios de poder en partidos o instituciones, a la vez que mantenerse en ellos y desarrollar una trayectoria política sostenida en el tiempo. No es lo mismo ocupar espacios que ejercer un poder real, donde aún operan muchas reglas de juego informales e invisibles que penalizan a las políticas femeninas.

Las cuestiones relacionadas con la agenda de derechos y libertades son de más difícil penetración en la región. El conservadurismo de las élites políticas (también por parte de partidos de izquierda) o la importancia de la religiosidad (del catolicismo y, más recientemente, del evangelismo) son factores a tener en cuenta. Así, de manera coherente con la opinión ciudadana, el grado de aceptación del aborto es bajo entre las élites parlamentarias de toda la región. Solo los y las parlamentarias de México y Uruguay lo aprueban de manera agregada. Al respecto, la variable ideología opera como modeladora de la opinión en la mitad de los países estudiados. Militar en un partido de izquierda en varios países de América Central (El Salvador, Honduras) y México, o del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) –no así del área andina– hace tomar posturas menos críticas hacia este tipo de medidas. El grado de aceptación del matrimonio igualitario también es bajo en la región, aunque bastante mayor que el del aborto. Se trata de una cuestión que ha entrado en la agenda pública de manera más reciente y que, aunque tiene un componen- te de valores y moral importante, no provoca tantas tensiones como el aborto. La variable género es aquella que deviene estadística- mente significativa en más países a la hora de opinar sobre el matrimonio de personas de un mismo sexo. Pero también lo hace la ideología de partido y la edad, cosa que no pasa con el aborto. El carácter generacional en este tipo de medidas es importante.

Como se expone al inicio del artículo, este trabajo es una primera aproximación sobre si en algunos «temas críticos» referentes a valores hace la diferencia el hecho de ser diputada, joven y de un partido de izquierda, o no. Respecto de las relaciones de las variables analizadas para cada uno de los cinco temas tratados, es posible señalar que la variable género aparece como relevante respecto a la opinión que existe sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, y también parcialmente sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (en la mitad de los países estudiados se da una relación esta- dísticamente significativa). Sin embargo, en los otros tres temas –la necesidad de implementar políticas públicas para reducir las desigualdades de género, la existencia de igualdad de oportunidades en la carrera política entre mujeres y varones, y el aborto– la relevancia de la variable género es menor. En estos tres temas mencionados la ideología de los partidos a los que pertenecen los diputados y diputadas parece modular de manera más importante la opinión. La edad, por otro lado, es muy poco relevante, con la excepción de la percepción del matrimonio homosexual: en cuatro países se identifica relación significativa entre estas dos variables.

A resultas de ello, se puede afirmar que la tesis de Barnes y Cassese (2017) da cuenta de la importancia de la variable ideología en la percepción de los representantes respecto de la necesidad de llevar a cabo políticas públicas para reducir las desigualdades de género, la percepción sobre la existencia de igualdad de oportunidades en la carrera política entre mujeres y varones, y sobre el aborto, así como también algo sobre el matrimonio igualitario. Mientras que la tesis de Suárez-Cao et al. (2019) explica la relevancia de la variable género respecto de la percepción de las desigualdades entre hombres y mujeres, aunque también la opinión sobre el matrimonio igualitario. Ante ello, la pregunta que se plantea es qué diferencia existe entre el primer tema –la percepción de las desigualdades entre hombres y mujeres– y el resto. ¿Será que el primero da cuenta de una sensibilidad más genérica, íntima y no necesariamente politizada, y el resto de los temas sí? Es un debate a tener en cuenta.

Por otro lado, el trabajo realizado también da cuenta de la naturaleza de la representación existente en los diversos países de América Latina tratados. Se observa una pluralidad entre las opiniones y percepciones de las élites políticas según el país al que pertenecen, pero también una suerte de lógicas que comparten diferentes países, que se identifican de manera clara en este trabajo. El peso de la variable ideología –y por lo tanto la representación programática– es mucho más relevante en unos lugares que en otros. En Chile, con un sistema de partidos estructurado de forma consistente en el eje izquierda-derecha, la variable ideología se relaciona de manera significativa con todos los temas. Sucede una cosa similar (con tres variables) en Uruguay, Bolivia y –desde la llegada del Partido Libre– en Honduras; y, en menor medida, en Ecuador, El Salvador y México (con dos variables). Se trata de países en los que históricamente se ha consolidado el eje derecha-izquierda o está en construcción.

En relación con la variable género, existe una menor coherencia entre países. Destaca Uruguay (donde se identifican tres relaciones estadísticamente representativas), México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Argentina (con dos), Bolivia y Perú (con una). En cuanto a la edad, no se establece ningún patrón. Colombia y México son los únicos casos en que se detectan dos relaciones esta- dísticamente significativas. También es llamativo que haya países donde ninguna variable es significativa en ningún tema, como es el caso de Colombia y Venezuela. ¿Qué pistas explicativas nos puede dar esta información? A nuestro parecer, hay una que vale la pena explorar en un futuro: en países donde el sistema de partidos ha colapsado y es inconsistente –como en Perú y Guatemala–o donde el sistema de partidos está altamente personalizado –como Colombia en 2018–, o donde el encuadramiento ideológico es dogmático –como en Venezuela–, la representación descriptiva puede ser relevante –aunque sea débilmente– en los temas relacionados con valores.

Referencias bibliográficas

Alcántara, Manuel. Proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA- USAL). Universidad de Salamanca (1994-2018).

Alcántara, Manuel y Rivas, Cristina. «Opinión sobre el aborto desde la perspectiva de los legisladores latinoamericanos. Élites Parlamentarias Latinoamericanas, n.° 54 (2013), p. 1-5 (en línea) [Fecha de consulta: 20.06.2020] https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/122580/bo-letin_elites_54_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Azpuru, Dinorah. «Does gender make a difference? The gender gap in Latin American politics», en: Došek, Tomas; Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana y Muñoz-Pogossian, Betilda (eds.). Women, politics, and democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2017, p. 109- 130.

Barnes, Tiffany D. y Cassese, Erin C. «American Party Women: A Look at the Gender gap within Parties». Political Research Quarterly, vol. 70, n.° 1 (2017), p. 127-141.

Blome, Agnes; Lloren, Anouk y Rosset, Jan. «The Politicisation of Abortion, Voters’ Stereotypes and the Electoral Success of Women Candida tes». Parliamentary Affairs, vol. 73, n.° 1 (2020), p. 211-232.

Boidi, Maria F. y Corral, Margarita. «Opinión pública y derecho al aborto en las Américas». Barometro de las Américas: Actualidad, n.° 8. (17 de junio de 2013) (en línea) https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IT-B008es.pdf

Caminotti, Mariana. «Cuotas de género y paridad en la legislación electoral de América Latina: Mujeres, partidos políticos y Estado», en: Freiden berg, Flavia y Muñoz-Pagossian, Betilda (eds.). Reformas políticas a las organizaciones de partidos en América Latina. Lima: Pontificia Universidad Católica de Lima, 2016, p. 183-203.

Caminotti, Mariana y Freidenberg, Flavia. «Reformas electorales inclusivas en América Latina y retos para la igualdad real de las mujeres en la política: una introducción», en: Caminotti, Mariana; Freidenberg, Flavia; Muñoz-Pagossian, Betilda y Došek, Tomas (eds.). Mujeres en la Política: experiencias nacionales y subnacionales en América Latina. Ciudad de México: IIJ-UNAM e Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2018, p. 7-32.

Cannon, Barry. «Characterization, Strategies, and Objectives of the Latin American Right», en: Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2019 (en línea) [Fecha de consulta: 23.11.2020] https://doi.org/10.1093/acrefo-re/9780190228637.013.1717

Corrales, Javier. «The expansion of LGBT rights in Latin America and the Backlash», en: Bosia, Michael J.; McEvoy, Sandra M. y Rahman, Momin (eds.). The Oxford handbook of global LGBT and sexual diversity politics. Oxford: Oxford University Press, 2020, p. 185-201.

Del Campo, Esther y Resina, Jorge. «¿De movimientos religiosos a organizaciones políticas? La relevancia política del evangelismo en América Latina». Documentos de Trabajo, n.° 35 (2020) Madrid, Fundación Carolina. Desposato, Scott y Norrander, Barbara. «The gender gap in Latin America: Contextual and individual influences on gender and political participation». British journal of political science, vol. 39, n.° 1 (2009), p. 141-162.

Fregoso, Rosa-Linda (coord.). Feminicidio en América Latina. Ciudad de México: UNAM, 2001.

Freidenberg, Flavia y Došek, Tomas. «¿Qué divide a los políticos? Actitudes, valores y preferencias de los diputados en México (1994-2013)». Revista Mexicana de Estudios Electorales, vol. 11, n.° 1 (2012) p. 135-159.

Freidenberg, Flavia y Lajas, Sara. «De la cuota a la paridad: las reformas para mejorar la representación política de las mujeres en América Latina». Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, documento de trabajo n.° 11 (mayo de 2015) (en línea) https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2019/09/DT-11.pdf

Funk, Kendall; Hinojosa, Magda y Piscopo, Jennifer. «Still left behind: Gen- der, Political Parties, and Latin America’s Pink Tide». Social Politics, vol. 24, n.° 4 (2017), p. 399-424.

Funk, Kendall; Hinojosa, Magda y Piscopo, Jennifer «Women to the rescue: The gendered effects of public discontent on legislative nominations». Latin America Party Politics, vol. 20, n.° 10 (2019), p. 1-13.

Htun, Mala y Piscopo, Jennifer. «Women in politics and policy in Latin America and the Caribbean». Conflict Prevention and Peace Forum CPPF Working Pa- pers on Women in Politics, n.° 2 (2014) (en línea) https://webarchive.ssrc.org/working-papers/CPPF_WomenInPolitics_02_Htun_Piscopo.pdf

Kampwirth, Karen. «Feminismo, antifeminismo y la lucha del aborto terapéutico. La memoria y las consecuencias inesperadas de la revolución», en: Martí i Puig, Salvador y Close, David (eds.). Nicaragua y el FSLN (1979-2009). Barcelona: Bellaterra, 2009, p. 83-116.

Keck, Margaret. E. y Sikkink, Kathryn. Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998.

Kitschelt, Herbert. «Panoramas de intermediación de intereses políticos: Movimientos sociales, grupos de intereses y partidos a comienzos del siglo XXI». RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, vol 1, n.° 2 (1999), p. 9-25

Lovenduski, Joni y Norris, Pippa. «Westminster Women: the Politics of Presence». Political Studies, vol. 5, (2003), p. 84-102.

Mansbridge, Jane. «Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent “yes”». Journal of Politics, vol. 61, (1999), p. 628- 657.

Minteguiaga, Analía y Ubasart-González, Gemma. «Menos mercado, igual familia: Bienestar y cuidados en el Ecuador de la Revolución ciudadana». Iconos, vol. 50, (2014), p. 77-96.

Minteguiaga, Analía y Ubasart-González, Gemma. «Reviewing Exclusionary Welfare Regimes: Andean Countries (Bolivia, Ecuador and Peru)», en: Sáturo, Natalia; Midaglia, Carmen y Del Pino, Eloisa (ed.). Latin Ameri- can Social Policy Development in the Twenty-First Century. Palgrave, 2021, p. 101-133.

Norris, Pippa y Inglehart, Ronald. Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World. Nueva York: Cambridge University Press, 2003.

Panizza, Francisco. «Nuevas izquierdas y democracia en América Latina». Afers Internacionals, vol. 85-86, (2009), p. 75-88.

Prata, Ana; Freire, André y Serra-Silva, Sofía. «Gender and Political Re- presentation before and after the Great Recession, 2008-2017», en: Lisi, Marco; Freire, André y Tsatsanis, Emmanouil (eds.). Political Representation and Citizenship in Portugal: From Crisis to Renewal. Londres: Lexington Books, 2020, p. 129-140.

Sanchez, Omar. «Party Non-Systems: A Conceptual Innovation». Party Poli- tics, vol. 15, n.° 4 (2009), p. 487.520.

Segato, Laura Rita. La Guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños. 2016.

Selios, Lucía. «Distinción ideológica en las élites latinoamericanas». Boletín datos de opinión – Elites Parlamentarias Latinoamericanas, n.° 13-09, (2009) (en línea) https://oir.org.es/pela/wp-content/uploads/2019/05/BOLETIN_ANALISIS_13.pdf

Suárez-Cao, Julieta; Le Foulon, Carmen y Alenda, Stéphanie. «¿Cuán similares son las actitudes de los hombres y las mujeres dirigentes? Brechas de género y moderación en la centro-derecha chilena». Economía y Política, vol. 6, n.° 1 (2019), p. 31-58.

Notas:

1. Proyecto Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL).

2. Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli.

3. De les 17 países estudiados, se consideran solo 12 para el análisis estadístico por limitaciones presentes en la N. Se han tenido en cuenta aquellos países que presentan más de 65 casos de estudio. Véase anexo 1 al final del artículo.

4. Con un nivel de significación del 0,05.

5. Por ola rosa se entiende aquel período, a partir del cambio de milenio, que abarca un giro a la izquierda de una parte importante de gobiernos de la región latinoamericana.

6. Debe alertarse que, en los últimos años, ha surgido una nueva corriente política vinculada a la altright o derecha radical que incorpora a su programa la lucha contra la «ideología de género» (Cannon, 2019), con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, como máximos exponentes. Ahora bien, este fenómeno aparecido recientemente difícilmente puede ser captado por un estudio sobre las élites políticas que abarca entrevistas que van de 2012 a 2019.

7. De una puntuación del 1 al 10 respecto a si lo consideran poco o muy importante

8. Ahora bien, en el caso de Honduras y Uruguay, el segundo grupo en apoyar la afirmación son los parlamentarios que militan en formaciones de derechas (no de centro).

9. La pregunta se formula de la siguiente manera: «Sobre la democracia interna de su partido, hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. Utilice la escala de 1 “muy en desacuerdo” a 5 “muy de acuerdo”: Las mujeres tienen las mismas posibilidades que cualquiera de acceder a puestos de poder y toma de decisiones dentro del partido». En el presente trabajo, para facilitar la comparabilidad, se utiliza la escala de 1-10.

Palabras clave: América Latina, élites políticas, actitudes políticas, desigualdad de género, aborto, matrimonio igualitario

Cómo citar este artículo: Martí i Puig, Salvador; Serra, Macià y Ubasart-González, Gemma. «¿Hace la diferencia ser diputada? Percepciones sobre género, derechos y libertades en América Latina». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 147-172. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.147

Fecha de recepción: 06.07.20

Fecha de aceptación: 11.12.20