¿Desde lo nacional o lo local? El camino de las mujeres al Congreso en la región andina y Chile

Margarita Batlle, oficial de Programa Senior, Natural Resource Governance Institute (NRGI, Londres) (Nota: este artículo no refleja necesariamente la posición de la organización donde trabaja actualmente la autora) (mbatlle@resourcegovernance.org). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0687-6391

Lucía Miranda Leibe, profesora asistente adjunta, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, y docente, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Chile) (lumiranda@uc.cl). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9907-1519

Julieta Suárez-Cao, profesora asociada, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile (julieta.suarez@uc.cl). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5278-5151

Este artículo analiza las trayectorias políticas de las congresistas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile entre 2009 y 2016. Se clasifican sus trayectorias según su experiencia previa y los niveles territoriales donde ganaron elecciones antes de ingresar al Congreso, pudiendo ser estas novatas o profesionales. Las profesionales tenían experiencia política previa, ya fuera a escala nacional o subnacional, incluyendo las reelectas (incumbentes). Pese a los diferentes diseños institucionales de cada país, para la gran mayoría, el primer cargo que ocuparon en política fue en el ámbito nacional, en el Congreso (novatas). Entre las profesionales e incumbentes, para Chile, Ecuador y Perú la mayoría de las congresistas iniciaron su trayectoria a escala nacional, mientras que en Colombia y Bolivia comenzaron en el nivel subnacional.

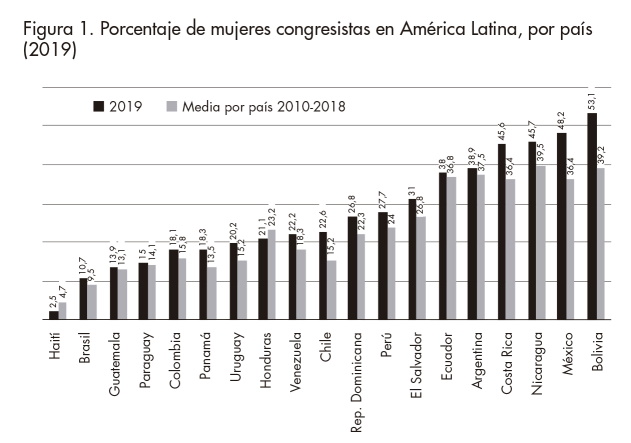

América Latina es la región con más mujeres legisladoras en el mundo, con la excepción de los países escandinavos (Krook, 2017: 15; Schwindt-Bayer, 2018). Gracias principalmente a los sistemas de cuotas, el número de mujeres representantes ha ido creciendo de manera constante en las últimas décadas (Archenti y Tula, 2017; Freidenberg et al., 2017: 217; Schwindt-Bayer y Alles, 2018: 59). Sin embargo, esta situación está lejos de ser idílica, ya que las mujeres continúan en desventaja, al tener que lidiar con obstáculos tanto formales como informales1 que afectan negativamente las probabilidades de que decidan ingresar a la carrera electoral y continuar en la política una vez que ganan su primera elección. Durante el período de la campaña política, por ejemplo, los medios de comunicación se centran con frecuencia en los detalles personales de las candidatas y, a menudo, cuestionan sus capacidades, ya sea destacando lo difícil que es para los partidos cumplir con la cuota de género o el hecho de que las mujeres están vinculadas, de una manera u otra, a los hombres de la política. Por lo tanto, podemos encontrar fácilmente titulares como «Detrás del trono», «¿Las mujeres estarán de relleno en las listas para el Congreso de la República?» o «La cuota de género sería una barrera para los partidos políticos, opinan», en algunos de los medios de prensa más leídos de la región2.

Así, en determinados contextos, se cuestiona el origen y los vínculos familiares de las candidatas, o se pone en duda su capacidad para desempeñarse bien en sus puestos. Esto genera un impacto negativo e inesperado en la práctica de sus responsabilidades legislativas (Franceschet y Piscopo, 2008). Entender mejor el aumento sostenido del número de mujeres que ocupa escaños legislativos implica una necesaria reflexión sobre cómo las mujeres acceden a los cargos en estas instituciones y cómo se desempeñan en su rol de representantes. Si bien los partidos faltan a la verdad al decir que «no hay mujeres»3 (Niven, 1998; Hinojosa, 2012), la desigualdad en la política sigue siendo un hecho y menos mujeres que hombres llegan, por ejemplo, a ser electas. Al respecto, en este artículo se aportan conclusiones sobre el origen de las congresistas y las trayectorias que siguen antes de ganar un escaño en el Congreso nacional4. Con ello, se busca contribuir al conocimiento sobre el desarrollo de la carrera política y legislativa de las mujeres, estableciendo las trayectorias que las llevan a las legislaturas nacionales y el nivel territorial en el que ganan la primera elección.

Se analizan, en concreto, las mujeres que ocupan escaños en las cámaras bajas de los congresos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el período 2009-2016, así como la información sobre sus cargos anteriores, su nivel territorial –nacional o subnacional– y su tasa de reelección. No se pretende, sin embargo, conocer la duración o dirección de sus carreras específicamente; se mira hacia atrás, no hacia adelante, ya que la intención es identificar el entorno más fértil para que las mujeres inicien un camino que finalmente las conducirá al Congreso nacional, uno de los cargos políticos más relevantes en estos países.

Si bien los países analizados tienen diferentes diseños institucionales (en términos de sistemas electorales y cuotas de género) y sus sistemas de partidos operan de manera distinta, las trayectorias de las congresistas muestran tendencias similares. En primer lugar, para la gran mayoría de casos, el primer puesto que ocuparon en política fue en el nivel nacional, con su primer escaño en el Congreso (a las que nos referimos como novatas). Entre el grupo que tenía alguna experiencia electoral previa (a las que denominamos profesionales), en Chile, Ecuador y Perú la mayoría inició sus trayectorias también en el nivel nacional, mientras que en Colombia y Bolivia la mayoría lo hizo en el subnacional. Si bien este artículo tiene como objetivo proporcionar una inferencia descriptiva (Tarrow, 1995), consideramos que esta divergencia se debe a los diferentes niveles de descentralización de estos cinco países.

Tras esta introducción, este artículo se estructura del siguiente modo: en primer lugar, se presenta una discusión teórica y metodológica en torno a las trayectorias seguidas por las mujeres en América Latina hasta llegar al Congreso; en segundo lugar, se exponen las preguntas, las hipótesis y los datos de investigación; en tercer lugar, se realiza una comparación empírica entre estudios de caso; y, finalmente, se ofrecen unas conclusiones.

Mujeres y representación política en América Latina

Desde principios de la década de 1990, cuando Argentina implementó la primera ley de cuotas de género en América Latina, las legislaturas nacionales de la región han experimentado cambios sustanciales en su composición de género. Bolivia, por ejemplo, actualmente se encuentra en el tercer lugar mundial en cuanto al número de mujeres con escaño en el Parlamento (IPU, 2019)5. Si hace dos décadas, en 1997, las mujeres representaban el 11,5% en los congresos nacionales de América Latina, hoy Bolivia tiene alrededor del 54% de mujeres en la cámara baja. Por su parte, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, si bien están lejos de la posición alcanzada por ese país –Ecuador ocupa el puesto 23, Perú el puesto 50, Chile el 84 y Colombia el 115–, es innegable que el panorama relacionado con la presencia de mujeres en los congresos nacionales de la región ha cambiado positivamente (ibídem).

Este incremento se explica, en buena parte, por la adopción de las leyes de cuotas de género. En este sentido, los sistemas electorales más favorables para que las mujeres sean elegidas para cargos públicos son los basados en la representación proporcional (Darcy et al., 1994; Htun, 2002; Matland, 1998; Meier, 2003; Norris, 1985; Rule, 1987), en distritos de tamaño mediano a grande (Htun, 2002; Norris, 1985; Rule, 1987) y con sistemas de listas cerradas (Htun, 2002; Krook, 2009; Tula, 2015). En cuanto al diseño de cuotas de género, algunos son más efectivos que otros (Dahlerup, 2006; Tula, 2015), y los elementos clave en estos casos son el porcentaje de inclusión, los mandatos de posición y las sanciones por incumplimiento (Archenti y Tula, 2008; Jones et al., 2012; Caminotti y Freidenberg, 2016: Suarez-Cao y Le Foulon, 2018, y otros).

Entre otros factores no institucionales, la literatura ha demostrado que un factor clave que explica este incremento de mujeres en la carrera legislativa es la ambición (Suarez-Cao et al., 2019). Lawless y Fox (2012), analizando la decisión de las mujeres de competir por un cargo electoral, destacan las diferencias existentes entre hombres y mujeres en cuanto a las motivaciones iniciales. Sobre estas diferentes motivaciones, el papel de los partidos políticos y de la élite política es crucial (Kunovich y Paxton, 2005; Hinojosa 2005, 2009 y 2012; Hinojosa y Vijil, 2012; Hinojosa y Franceschet, 2012), ya que son precisamente los partidos políticos los responsables de promover a las personas que deciden candidatearse, y hay suficiente evidencia de que sus prácticas, tanto formales como informales, conllevan un sesgo de género, al no afectar a hombres y mujeres por igual (Krook, 2010: 162; Verge, 2015; Dittmar, 2015; Bjarnegard y Kenny, 2015; Arce, 2018).

Aunque las mujeres participan activamente en las actividades de base de los partidos políticos, prácticamente están ausentes de las instancias de toma de decisiones (Arce, 2018). En América Latina, a pesar de que las mujeres constituyen más del 50% de la base militante, solo ocupan el 15% de las presidencias o secretarías generales6. En el caso colombiano, por ejemplo, las mujeres son la mayor parte de la burocracia de los partidos, pero están casi ausentes en los niveles superiores (Wills y Cardozo, 2010; Batlle, 2016). Además, el primer nombre que aparece en la boleta electoral a menudo no es el de una mujer y, en general, como se ha demostrado en el caso estadounidense, las mujeres deben esforzarse más que sus pares masculinos para recibir la misma cantidad de fondos (Herrick y Morehouse, 2014). Asimismo, se ven impactadas negativamente por la forma en que los medios de comunicación cubren sus campañas electorales en diferentes regiones del mundo (Fowler y Lawless, 2009; Llanos, 2014).

Las mujeres en los diferentes niveles territoriales de competencia electoral

Estas dinámicas también varían cuando se observa lo que sucede en los diferentes niveles territoriales. En los sistemas multinivel, los partidos políticos presentan candidaturas en arenas electorales diferenciadas y deben tener en cuenta las reglas del juego o el contexto político especifico de cada una de ellas (Swenden y Maddens, 2008). Por lo tanto, la competencia no es necesariamente homogénea y puede variar tanto en diferentes niveles territoriales como dentro de un mismo nivel (Gibson y Suárez-Cao, 2010; Freidenberg y Suárez-Cao, 2014).

En algunos casos, en el nivel subnacional, los partidos políticos con presencia nacional trabajarán junto con candidatos locales independientes, partidos o movimientos políticos más pequeños y establecerán una agenda política diferenciada al objeto de responder a demandas locales y/o regionales (Delgado Sotillos, 1997: 4; Freidenberg y Suárez-Cao, 2014: 16). Ocupar un cargo local bien podría ser un trampolín hacia posiciones políticas más importantes (Hinojosa, 2014: 380) y, en este sentido, la investigación comparada ha sugerido fuertemente que estos espacios pueden ser más fáciles de conquistar por las mujeres, porque implican campañas electorales menos exigentes en términos de recursos y competencia. Además, si tienen éxito como candidatas en estos contextos, probablemente no tendrán que cambiar de residencia para vivir en la ciudad capital para realizar sus funciones (Vengroff et al., 2003: 163), una situación que a menudo riñe con los roles domésticos que les vienen socialmente impuestos. Estas características específicas del nivel subnacional podrían contribuir a que la competencia sea menos desafiante para los nuevos partidos políticos y candidaturas, así como para aquellas personas que no suelen competir en el nivel nacional (Delgado Sotillos, 1997: 4), como las mujeres, cuyas candidaturas tienden a considerarse menos tradicionales. Sin embargo, como señala Hinojosa (2012: 380), este no sería necesariamente el caso de las mujeres latinoamericanas. Según un estudio, en 2012 ocupaban solo el 25,1% de los escaños en los cuerpos colegiados municipales (ayuntamientos) y el 10,6% de las alcaldías (PNUD, 2013). Entre los cinco países analizados en este artículo, Bolivia tenía el mayor número de mujeres en los concejos municipales, con un 42,6%; mientras que Ecuador, Perú y Chile alcanzaban el 28,4%, 27,3% y 23,2%, respectivamente. El porcentaje más bajo se registraba en Colombia, con un 16% (ibídem).

Aunque la presencia de mujeres en organizaciones sociales y actividades de trabajo vecinal o local en la región podría apoyar la idea del nivel subnacional como «amigo de las mujeres», la baja presencia de mujeres en puestos de elección popular en este nivel contradice esta suposición. Sin embargo, estudios como el realizado por Schwindt-Bayer (2011) sobre carreras legislativas han encontrado que en países tan diversos como Colombia, Costa Rica y Argentina la experiencia previa es fundamental para ganar un escaño en el Congreso, y esta generalmente se obtiene en el nivel subnacional. Esto sugeriría que, aunque el nivel subnacional no es tan amigable como lo han demostrado las investigaciones en otros casos (Lovenduski, 1993), sigue siendo relevante para construir una carrera política tanto para hombres como para mujeres.

En este artículo se evalúa la validez de este argumento para algunos países unitarios o centralizados de América Latina y, en este sentido, no existe consenso sobre el papel que juega la arena electoral subnacional en la probabilidad de elección de las mujeres o en el desarrollo de una trayectoria que las lleve al Congreso. Las variables que inciden en estas probabilidades son de distinta naturaleza, aunque el papel que juegan los partidos y liderazgos políticos es fundamental. Diferentes estudios analizan la forma en que los partidos escogen sus candidaturas a nivel local y cómo estas prácticas suelen estar dominadas por reglas informales que favorecen a los hombres (Hinojosa, 2009; Arce, 2018), lo que constituye un obstáculo más para el acceso de las mujeres a una posición con altas probabilidades de elección (es decir, de éxito) en la boleta electoral (Caminotti y Freidenberg, 2016)7.

Carreras políticas de hombres y mujeres en América Latina

En las democracias representativas, los caminos de las carreras políticas difieren según el país. Mientras que en Estados Unidos el modelo predominante es de abajo hacia arriba –desde el nivel subnacional al nacional– (Schlesinger, 1996), hay mucha más variedad en Europa especialmente en sistemas multinivel (Stolz, 2003), donde las carreras pueden construirse de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. La literatura ha demostrado que en América Latina se presenta una situación similar (Samuels, 2008; Botero, 2008), aunque en los sistemas unitarios o centralizados, las carreras tienden a seguir un camino menos jerárquico que en los sistemas federales o altamente descentralizados. En los países federales, los puestos en los niveles regionales de gobierno suelen ser apetecibles por sí mismos, mientras que en los países unitarios se ha demostrado que las carreras comienzan a nivel local como trampolín para alcanzar el nivel nacional (Botero, 2008; Schwindt-Bayer, 2011). En Brasil, las carreras están orientadas al ámbito subnacional, y la Cámara Federal se considera un medio para regresar al nivel subnacional donde la carrera comenzó (Samuels, 2008). En este mismo sentido, Jones et al. (2002) destacan la existencia de «legisladores amateurs» en el Congreso argentino, pues en este contexto este nivel es solo un paso más en una carrera política que apunta a alcanzar espacios de poder provinciales.

La literatura sobre los caminos políticos hacia el Congreso ha tendido a analizar de forma agregada las carreras políticas de hombres y mujeres. Dado que históricamente ha habido pocas mujeres en las legislaturas nacionales, la mayoría de los estudios no logra dar cuenta de las diferencias de género. Sin embargo, cuando se desagrega la información y se analiza cada género por separado, observamos que hay poco conocimiento sobre las características específicas de las carreras de las mujeres hacia el Congreso, así como sobre su punto de partida. A pesar de que existe evidencia de que las carreras de las mujeres no siempre siguen el mismo patrón que las carreras de los hombres en la región (Borner et al., 2009; Caminotti et al., 2014), existe un consenso en que es una combinación de diferentes variables las que explican estas diferencias, desde variables institucionales hasta reglas no escritas de la política, donde los partidos políticos y sus procesos de selección de candidatos generizados cumplen un rol fundamental (Chasquetti y Perez 2012, Johnson y Perez 2009, Hinojosa y Franceschet 2012)8. En este sentido, los cambios recientes que han experimentado las legislaturas en la región justifican un estudio serio de las características de las trayectorias políticas de las mujeres hacia el Congreso y sus perfiles (Schwindt-Bayer, 2011: 2).

Como ya se mencionó, estos estudios suelen asumir una lógica de elección racional al analizar la toma de decisiones sobre el ingreso en la contienda política. Los enfoques de elección racional sugieren que las diferencias en las carreras políticas son resultado de decisiones tomadas por quienes presentan su candidatura, influenciadas por condiciones de diversa naturaleza y, más comúnmente, relacionadas con aspectos como los siguientes: escaños en juego, límites de mandato, niveles de producción legislativa, composición partidista del electorado, y diferentes aspectos de la relación entre los representantes y sus votantes (Lawless y Fox, 2012: 33). Sin embargo, dicho abordaje tiene sus limitaciones cuando se aplica a las carreras de las mujeres (Lovenduski, 1993; Lawless y Fox, 2012), ya que no tiene en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la existencia de una socialización de género tradicional que penaliza la ambición en las mujeres de manera distinta a la de los hombres (Lawless y Fox, 2012: 33-34). Las disposiciones de actitud y experiencias personales de hombres y mujeres sugieren que es posible que no se evalúen las mismas consideraciones a la hora de presentar su candidatura, incluso controlando por variables como la educación y la ocupación (Fox y Lawless, 2004; Lawless, 2003; Hinojosa, 2012). Hinojosa (2009: 44) destaca además la presencia de un «sesgo de autonominación» como uno de los principales obstáculos para que las mujeres tomen la decisión de ingresar a la competencia política. De hecho, la literatura ha demostrado que las mujeres tienden a verse a sí mismas como no calificadas, incapaces o hasta menos creíbles para postularse a cargos públicos (Fox, 1997; Lawless y Fox, 2004; Hinojosa, 2012: 44-45).

Ya sea que el énfasis se enfoque en la socialización, la ambición o en el papel que juegan los partidos políticos en el proceso de selección de candidaturas, queda claro, entonces, que la especificidad de la experiencia que adquieren las mujeres en un entorno dominado por hombres debe ser considerada al analizar la carrera política de las mujeres, sus decisiones y trayectorias. Ello es así particularmente en el contexto latinoamericano, donde las leyes de cuotas generalmente se han promulgado primero en el nivel nacional, con pocos o nulos efectos sobre la configuración de una competencia más inclusiva en el nivel subnacional. Al observar las dinámicas de los países de la región específicamente, se registran diferencias sistemáticas entre los caminos al Congreso de hombres y mujeres. Por ejemplo, en Argentina, antes de convertirse en representantes en el Congreso nacional (diputadas), las mujeres suelen ocupar cargos en órganos colectivos tanto a nivel subnacional (cámaras provinciales, concejos municipales) como nacional (Congreso) (Borner et al., 2009; Caminotti et al., 2014). En un estudio basado en la provincia de Buenos Aires desde el retorno de la democracia hasta 2007, Caminotti et al. (2014) encuentran que las mujeres, antes de llegar a la Cámara de Diputados, han ocupado cargos en puestos de elección popular en el nivel subnacional en una proporción mayor que los hombres, aunque ninguna mujer diputada había ocupado un cargo ejecutivo anteriormente. Al comparar hombres y mujeres en estos estudios, los hombres habían ocupado anteriormente cargos ejecutivos con más frecuencia que las mujeres (Borner et al., 2009; Caminotti et al., 2014). Además, Caminotti et al. (2014) señalan que las legisladoras tienden a pasar directamente del ámbito legislativo local al nacional en una proporción mayor que los hombres, sin ocupar cargos en la política provincial, que es un peldaño de extrema relevancia en un país federal9.

Si bien existen estudios recientes sobre trayectorias y carreras políticas de las mujeres en América Latina que integran las premisas debatidas en los estudios de género y representación política (Caminotti et al., 2014; Schwindt-Bayer, 2011; Borner et al., 2009; Marx et al., 2007; Saint-Germain, 1993), esta literatura es aún escasa y no existen estudios que comparen países de la región andina. Para llenar este vacío, nos enfocamos en las características de la carrera política de las legisladoras en la región andina y Chile. Nos interesa observar esto en un conjunto de países que ha experimentado cambios sustanciales en las reglas del juego –sistemas electorales, cuotas legales de género y políticas de descentralización, entre otros–, los partidos políticos y las élites que compiten y ganan escaños en el Congreso desde 2000 en adelante, pero permanece ausente en la literatura comparada.

Hipótesis, metodología y datos de la investigación

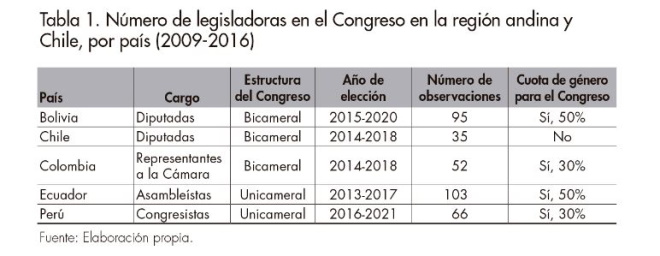

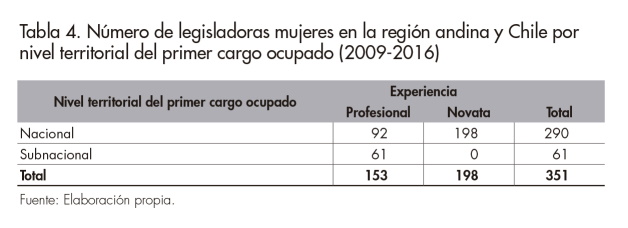

Estamos dando un primer paso en el análisis de las trayectorias políticas de las legisladoras en la región andina y Chile, enfocándonos en las mujeres que ya obtuvieron un escaño en el Congreso y observando los niveles territoriales donde ganaron las elecciones, en caso de que lo hubieran hecho, antes de ingresar al Congreso. El análisis se basa en un conjunto de datos originales con información recopilada de 216 legisladoras elegidas entre 2009 y 2016 (351 observaciones), como se puede observar en la tabla 1.

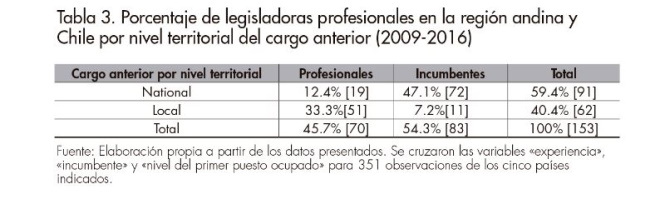

Contamos con datos sobre las trayectorias anteriores de las legisladoras, incluidos el nivel territorial en el que ingresaron a la política, su experiencia política previa, si eran incumbentes, la proporción de legisladoras con experiencia política previa y la proporción de legisladoras reelectas. Para establecer su trayectoria anterior a su llegada al Congreso, se consideraron todos los cargos electorales populares ocupados en los últimos tres períodos en el nivel nacional y subnacional10, incluyendotambién puestos ocupados en el gabinete nacional, específicamente, en ministerios11. Cruzamos las variables del nivel territorial del primer puesto ocupado con la variable experiencia previa y dio como resultado tres combinaciones: la primera es la de las novatas, donde incluimos a todas las congresistas para quienes este escaño en el Congreso era el primer puesto en su carrera política; la segunda es la de profesionales con experiencia en el nivel nacional, donde agrupamos a todas las congresistas que han ocupado cargos anteriores en el nivel nacional antes de ganar su escaño actual en el Congreso; y la tercera es la de profesionales con experiencia en el nivel subnacional, que congrega las congresistas que habían tenido experiencia en el nivel subnacional. Los datos mostraron un 56,4% de novatas y un 43,5% de profesionales. Dentro del grupo de profesionales, el 59,4% había tenido experiencia política previa en el nivel nacional y el 40,5%, en el nivel subnacional, intermedio y local. Más de la mitad de las congresistas profesionales eran reelectas, por lo que son profesionales incumbentes (54,2% de la muestra completa).

La selección de casos se basa en la maximización de la varianza de variables relevantes que pueden afectar la presencia de mujeres en instituciones representativas. Cuatro de estos países tienen sistemas electorales que producen resultados más proporcionales incluso en el caso de sistemas mixtos, mientras que en Chile había un sistema electoral binominal en el período de este estudio12. En Bolivia y Perú las listas de partidos son cerradas y en Chile y Ecuador abiertas; en Colombia, en cambio, el uso de listas abiertas o cerradas queda a criterio de cada partido político. Asimismo, algunos de estos casos han experimentado un colapso del sistema de partidos (Cotler, 1995; McClintock, 1999; Tanaka y Vera Rojas, 2010), sin embargo, Chile es considerado como uno de los sistemas de partidos más institucionalizados de la región (Mainwaring, 2018). Además, a pesar de que los cinco países comparten una organización territorial de poder similar, existen marcadas diferencias en cuanto al grado de descentralización política, administrativa y fiscal (Hooghe et al., 2016).

En cuanto a los partidos que dominan la escena política, también existen marcadas diferencias. Mientras que en Ecuador, Perú y Bolivia los partidos tradicionales prácticamente han sido borrados del mapa, en Colombia y Chile estos siguen estando en el centro del escenario político. Finalmente, respecto a la representación de las mujeres en el Congreso, el diseño de la cuota de género difiere considerablemente de un caso a otro en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: Ecuador y Bolivia destacan por la paridad de género, mientras que en Colombia y Perú la cuota es del 30%. Solo en Ecuador, Bolivia y Perú hay mandatos de posición y en los cuatro países existen sanciones por incumplimiento. En Chile no existían cuotas legislativas de género para las elecciones aquí consideradas (véase la tabla 1).

Las trayectorias políticas de las congresistas en la región andina y Chile

Como ya se ha mencionado, las carreras políticas en los países unitarios tienden a presentar una lógica jerárquica de abajo hacia arriba, desde el ámbito local al nacional (Botero, 2008). En el caso colombiano, Schwindt-Bayer (2011: 20) destaca la importancia de la experiencia previa de las candidaturas legislativas para ganar un escaño en el Congreso y describe cómo la mayor parte de esa experiencia suele adquirirse en el nivel subnacional, aunque incluye en su investigación no solo cargos elegidos por los ciudadanos, sino también los designados. Con esto en mente, esperaríamos que las legisladoras andinas y chilenas iniciaran sus carreras en el nivel subnacional para, luego, saltar al nivel nacional, siguiendo una dirección vertical; sin embargo, como ya se señaló, las mujeres rara vez están presentes en los puestos subnacionales en los casos estudiados. Además, existe una clara tendencia a que las mujeres en cargos subnacionales no ocupen puestos ejecutivos que les darían mayor visibilidad y reconocimiento, aumentando la probabilidad de continuar desarrollando una trayectoria que las llevara desde el ámbito subnacional al nacional

Los datos recopilados, no obstante, muestran que los cargos de elección popular en el nivel subnacional no parecen ser un paso necesario en el camino para las congresistas ecuatorianas, peruanas y chilenas. Por el contrario, el predominio de los primeros escaños en el nivel nacional es un tema transversal y parece ser la norma entre las carreras políticas de las mujeres para estos tres países.

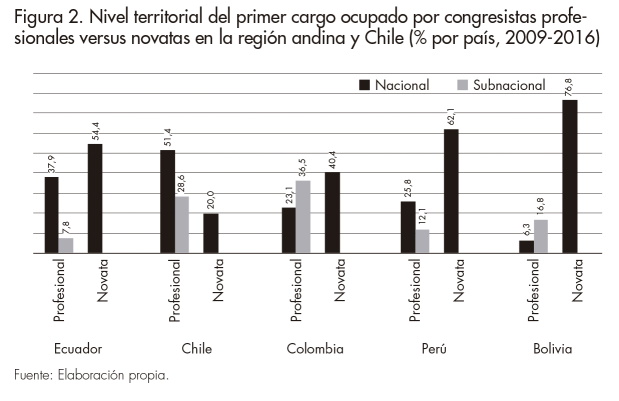

La figura 2 evidencia que la mayoría de las congresistas que ocupan un escaño en la cámara baja nacional no comenzaron su carrera en el nivel subnacional, sino en el nacional. Además, se observa que para la mayoría de ellas este escaño es el primer cargo de elección popular que han ocupado, es decir, son novatas en el Congreso. Si bien comenzar en el nivel nacional es la tendencia más común al considerar todos los datos, existen variaciones por país. El camino que siguen las legisladoras con experiencia muestra algunas diferencias por país: en Ecuador, casi todas las legisladoras iniciaron su carrera en el nivel nacional (92,3%), seguidas por Perú y Bolivia, donde el 87,9% y el 83,2% de las legisladoras con experiencia política previa, respectivamente, iniciaron su carrera en el nivel nacional. Estas cifras son menores para Colombia y Chile donde, en el primer caso, el 63,5% de las legisladoras comenzaron en el nivel nacional y, en el segundo, lo hicieron el 71,4%. De este alto número de mujeres cuyo primer cargo político fue en el nivel nacional, el 82% había comenzado su carrera con su escaño actual en el Congreso nacional y casi todas las demás habían sido legisladoras en algún momento del pasado durante sus carreras. Solo una congresista, de Chile, se había desempeñado como ministra y otra, de Perú, como vicepresidenta.

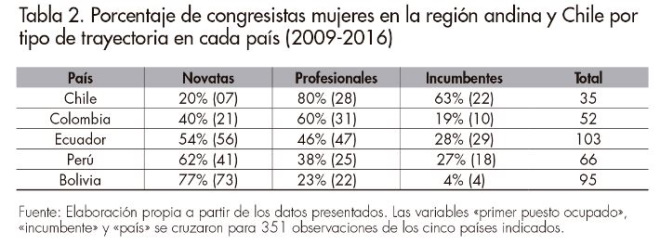

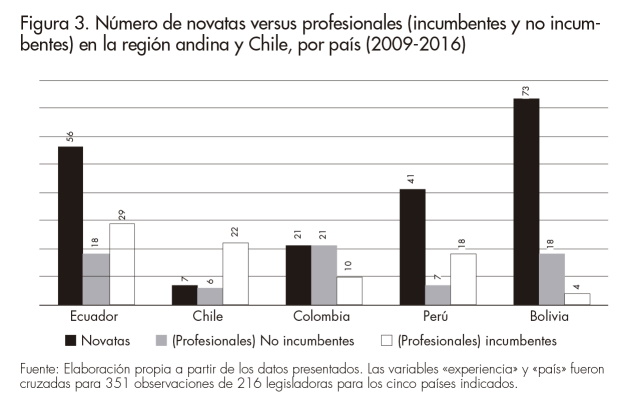

El predominio de estas carreras a nivel nacional responde al hecho de que hay un 56,2% de legisladoras cuyo escaño actual es su primer puesto en un cargo público. Del 43,6% restante –un total de 153 congresistas–, el 60% cumplió su cargo anterior a nivel nacional. Como mostró la figura 2, esta situación varía en cada uno de los cinco países. Bolivia, Perú y Ecuador (en este orden), son los países con mayor número de novatas: Bolivia, un 77%; Perú, un 62% y Ecuador, un 54%. En Colombia, la proporción es bastante similar entre las novatas y las profesionales, con un 40% de novatas. Muy al contrario, en el caso chileno, las novatas constituyen solo el 20% del total de diputadas.

Al intentar identificar una tendencia común en sus trayectorias al Congreso, del 43,6% de mujeres con experiencia política previa, el 26% ocupaba un cargo en el nivel nacional, el 18% en el nivel subnacional y solo el 5,4% había ocupado al menos un cargo en el nivel nacional y uno a nivel subnacional antes de ser electa para el Congreso. Para establecer estos porcentajes, se consideró el primer cargo político ocupado por las legisladoras profesionales, el último cargo que ocupaba antes de convertirse en legisladora y la posición anterior a esa. Al incluir no solo el cargo anterior, sino también los dos cargos previos a este, el número de legisladoras con cargos en el nivel subnacional comienza a aumentar, aunque los cargos en el nivel nacional son aún más. Bolivia es un excelente ejemplo de esto, ya que todas las legisladoras que habían ocupado un cargo anterior reportaron haber ocupado al menos un puesto en el nivel subnacional, más comúnmente como concejal. Esto es de esperar en países unitarios en los que los espacios municipales (o locales) son más influyentes que las instancias departamentales (o intermedias). Como resultado de las reformas descentralizadoras que se implementaron en los países andinos entre finales de la década de 1980 y de 1990, la mayor autonomía y margen de maniobra ha llevado a los gobiernos municipales a volverles cada vez más relevantes en términos de poder político (Haro, 2010). Esto es muy similar a lo ocurrido con procesos de descentralización que han tenido lugar en otros países unitarios de América Latina (Nickson, 1995).

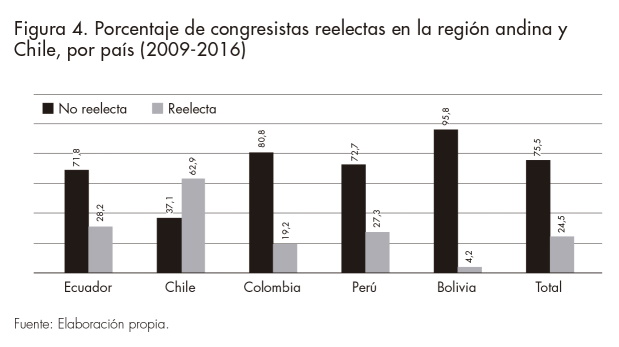

El número alto de mujeres legisladoras novatas registrado está relacionado, además de con las cuotas, con las bajas tasas de reelección que mostraron las cámaras para el período de estudio: solo el 24,5% de estas mujeres logró mantener su escaño como resultado de una reelección inmediata; ello está en línea con la literatura que muestra cómo los cálculos en términos de costos y beneficios de continuar una carrera en política se ven afectados por el género (Fox et al., 2001; Palmer y Simon, 2003). En América Latina, la carrera legislativa de las mujeres es más corta que la de los hombres y las tasas de reelección son más bajas (Botero, 2008; Schwindt-Bayer, 2011)13.

Como se observa en la figura 4, el único país en el que la reelección de diputadas es frecuente es Chile, con el 62,9% de reelectas. En los otros cuatro países, la situación es la contraria. Entre los países donde la mayoría de las legisladoras no ocupan un escaño en el Congreso como resultado de una reelección, Ecuador tiene el mayor porcentaje de mujeres reelectas con un 28%, seguido de Perú con un 27,3% y Colombia con un 19,2%. En Bolivia solo hubo cuatro mujeres reelectas (véase figura 3) –solo el 4% de las observaciones–, lo que parece razonable considerando el alto porcentaje de mujeres que ocupan escaños en el Congreso por primera vez (novatas en el nivel nacional).

En resumen, existe una clara tendencia de congresistas mujeres que inician su trayectoria en el nivel nacional ocupando su primer cargo en el Congreso. Esto varía en cada uno de los países estudiados. Sin embargo, cuando se analizan los datos agregados, la constante es la poca experiencia previa y las bajas tasas de reelección para todos los países. Además, en el caso de que las mujeres tengan experiencia previa, dicha experiencia se identifica principalmente al nivel nacional.

El papel de la experiencia previa al ocupar un escaño en el Congreso por primera vez

A continuación, se analizará el nivel territorial (nacional o subnacional) a partir del cual es más probable que las legisladoras obtengan un escaño en el Congreso. Sabemos que el 56,4% (198 observaciones sobre el un total de 351) de los casos estudiados son congresistas novatas en el nivel nacional (véase la tabla 4). Queremos comprobar que este es un rasgo predominante y que las legisladoras que tienen experiencia política previa generalmente han ocupado cargos en el nivel nacional, lo que significa que la mayoría de las mujeres inician su trayectoria política en el Congreso nacional a partir de su experiencia política previa y el nivel territorial de ingreso a la política. Se trata de dos variables categóricas que permiten clasificar las observaciones en cuatro grupos de la siguiente manera (véase la tabla 4).

Con la variable dependiente identificada y clasificada en profesional versus novata, calculamos el porcentaje de legisladoras que han tenido experiencia política previa e ingresaron a la política a través de un puesto en el nivel nacional o subnacional. Si observamos lo que ocurre en cada uno de los países, podemos identificar dos grupos distintos: uno en el que predomina el porcentaje de congresistas que empiezan en el nivel nacional y otro grupo en el que ocurre lo contrario. Sin embargo, los países que pertenecen a cada uno de estos dos grupos no comparten características institucionales similares. Dentro del primer grupo, en Ecuador la cuota de género se ha ido fortaleciendo gradualmente desde 1997, habiéndose celebrado tres elecciones (2009, 2013 y 2017) con paridad de género –aunque no incluimos la elección de 2017 en nuestra base de datos–; Perú tiene una cuota de género del 30% desde el año 2000 (Tula, 2015: 16-17) y la de Chile aún no se había implementado para las dos elecciones –2009 y 2013– incluidas en este estudio (Le Foulon y Suárez-Cao, 2018). En cuanto al sistema electoral, Ecuador y Perú tienen sistemas más proporcionales, siendo el primero de listas abiertas y el segundo de listas cerradas, y en ambos casos la magnitud promedio del distrito es pequeña. El caso chileno se diferencia de estos en que tenía un sistema con efectos mayoritarios por los distritos binominales y con listas abiertas.

También hay diferencias con respecto al sistema de partidos. Ecuador y Perú pasaron por un colapso de su sistema de partidos, relacionado con la casi desaparición de los partidos políticos tradicionales del escenario electoral nacional durante la década del año 2000; mientras que, en Chile, desde la transición a la democracia, los partidos tradicionales han controlado una alta proporción de escaños en el Congreso y también en la Presidencia. Los niveles de descentralización también difieren, aunque en los tres casos se trata de países unitarios con niveles de descentralización significativamente bajos. Todos quedan atrás de los casos de Colombia y Bolivia, siendo el primero uno de los más regionalizados de América Latina (Alesina et al., 2000).

En los casos más descentralizados –Colombia y Bolivia–, la mayoría de las mujeres con experiencia previa inicia sus trayectorias en el nivel subnacional. Con respecto a las medidas afirmativas para las elecciones legislativas, en Colombia se aprobó en 2011 una cuota de género que obliga a incluir al menos un 30% de mujeres (o de hombres, esto es, una cuota máxima de 70% de candidaturas de un mismo sexo) en las listas electorales en aquellas circunscripciones en las cuales se encuentran en juego cinco escaños o más. No obstante, se considera una cuota débil, ya que no contempla mandato de posición y debe interactuar con una amplia mayoría de partidos políticos que utilizan listas abiertas. En el caso boliviano, la acción afirmativa se introdujo en 1997 y se modificó en 2009, y es mucho más fuerte en el sentido de que establece que las listas electorales no solo deben tener una representación equitativa de hombres y mujeres, sino también en alternancia secuencial entre candidatos de ambos sexos. Adicionalmente, la estructura de la lista es cerrada, lo que combinado con este tipo de cuota tiene más probabilidades de favorecer la elección de mujeres. En estos casos, encontramos más similitudes que en el grupo anterior, ya que ambos sistemas electorales tienden a producir resultados proporcionales y, en este mismo sentido, los niveles de descentralización son mayores que en los casos anteriores (O'Neill, 2005).

Conclusiones

Este artículo busca hacer un aporte frente al vacío existente en la literatura comparada sobre las trayectorias políticas de las mujeres en América Latina hacia el Congreso. Para ello, el propósito ha sido describir este fenómeno comparando las características de las carreras políticas de las mujeres poniendo el foco en las congresistas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2009 y 2016. En conjunto, se ha buscado explorar cuál fue el camino que siguieron hasta llegar al Congreso nacional y comprobar específicamente si dichas carreras fueron similares, dadas las variaciones en términos de contexto y diseño institucional –cuotas, sistemas electorales y niveles de descentralización–, centrándonos en el papel que jugó la experiencia subnacional previa en las trayectorias de estas mujeres.

El resultado ha sido descubrir que el escaño que ocupan estas mujeres en la cámara baja o única del Congreso es, por amplia mayoría, el primer cargo que obtienen en su carrera política. La proporción de mujeres que inician su trayectoria hacia el Congreso en el nivel nacional aumenta fuertemente en los casos ecuatoriano y peruano, ligado al alto porcentaje de legisladoras para quienes este es su primer cargo político. Cabe destacar que, al momento de recopilar nuestros datos, Ecuador había aprobado recientemente la ley de paridad de género. Perú, por el contrario, queda rezagado sin leyes de paridad de género y solo con una cuota de género del 30%. En general, las congresistas son novatas en los cargos de representación y cuando han tenido experiencia, esta se había desarrollado principalmente en el nivel nacional. En los casos en los que registramos experiencia previa (profesionales), esta se da en mayor proporción en el nivel subnacional en Colombia y Bolivia que en el resto de países. Así, de acuerdo con hallazgos previos (Botero, 2008; Schwindt-Bayer, 2011), la lógica jerárquica de abajo hacia arriba, desde el ámbito local al nacional, es posible que sea identificada en Colombia y Bolivia, pero no en Ecuador, Perú o Chile.

Las lógicas de las trayectorias políticas de las mujeres hacia el Congreso presentan variaciones significativas en América Latina, donde podemos encontrar casos de trayectorias en distintos sentidos. Partiendo de que la mayoría de las legisladoras andinas y chilenas inician su carrera en el nivel nacional y que, además, un porcentaje considerablemente bajo tiene experiencia previa, creemos que vale la pena revisar algunos de los supuestos sobre las carreras políticas de las mujeres en países unitarios. Según los datos que recolectamos, el nivel subnacional no es un paso determinante para construir las trayectorias de las mujeres que terminan ocupando un escaño en el Congreso. Esta conclusión difiere de lo establecido en los análisis que consideran a los legisladores de modo agregado, sin diferenciarlos por género. Los resultados sugieren que no existe una «cinta transportadora» para las congresistas del ámbito subnacional al nacional, y esto puede afectar la experiencia de las mujeres políticas en el Congreso.

Es importante señalar que la literatura sobre trayectorias y carreras políticas de las mujeres en la región andina no puede desconocer los fuertes cambios ocurridos en el seno de los sistemas políticos de la zona, que afectan las estrategias y trayectorias que se desarrollan para llegar a ocupar cargos en los congresos nacionales. En los casos de Bolivia, Ecuador y Perú, el colapso de sus sistemas de partidos ha significado una situación de barajar y dar de nuevo, lo que puede implicar un cambio en las élites políticas, las candidaturas disponibles y las prácticas desarrolladas. Como podemos ver, construir una carrera desde una base local no ha sido algo que se haya privilegiado en este contexto14. Además, las leyes de cuotas generalmente brindan la tan necesaria diversidad de género en la representación política, pero cuando se promulgan inicialmente para el nivel nacional, los partidos tienen la obligación de nominar a más mujeres, que tienden a llegar a las listas electorales desde fuera de la política. Las investigaciones futuras deberían analizar la decisión de incorporar a las novatas al juego político, en lugar de promover la nominación de mujeres profesionales a nivel local.

Referencias bibliográficas

Alesina, Alberto; Carrasquilla, Alberto y Echavarría, Juan J. «Descentralización en Colombia». Fedesarrollo, Working Paper n.° 1, 2000 (en línea) https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/824/WP_2000_No_15_esp.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Arce, Javeira. «Ley de cuotas a la chilena: notas para una autopsia», en: Miranda, Lucía y Suarez-Cao, Julieta (eds.). La política siempre ha sido cosa de mujeres. Elecciones y Protagonistas en Chile y la Región. Santiago de Chile: Flacso, 2018, p. 77-93.

Archenti, Nélida y Tula, María Inés (eds.). Mujeres y política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género. Buenos Aires: Heliasta, 2008.

Archenti, Nelida y Tula, María Inés. «Critical Challenges of Quotas and Party in Latin America», en: Došek, Tomas; Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana y Muñoz-Pogossian, Betilda (eds.). Women, politics, and democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2017, p. 29-44.

Batlle, Margarita «Partidos políticos y participación de las mujeres en Colombia: ¿hacia estructuras más inclusivas?», en: Freidenberg, Flavia y Muñoz-Pogossian, Betilde (eds.). Reformas a las organizaciones de partidos en América Latina (1978-2015). Lima: PUCP, OEA, IIJ-UNAM y SAAP, 2016, p. 235-259.

Bjernegard, Elin y Kenny, Meryl. «Revealing the “Secret Garden”: The Informal Dimensions of Political Recruitment». Politics & Gender, vol. 11, n.° 4 (2015), 748-753.

Borner, Jutta; Caminotti, Mariana; Marx, Jutta y Rodríguez Gustá, Ana Laura. Ideas, presencia y jerarquías políticas. Claroscuros de la igualdad de género en el Congreso Nacional de Argentina. Buenos Aires: PNUD- Prometeo, 2009.

Botero, Felipe. Ambitious Career-seekers: An Analysis of Career Decisions and Duration in Latin America. Tesis de doctorado, University of Arizona, 2008.

Caminotti, Mariana y Freidenberg, Flavia. «Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México». Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 66, n.° 228 (2016), p. 121-144.

Caminotti, Mariana; Rotman, Santiago y Varetto, Carlos. «Carreras políticas y oportunidades "generizadas" en la provincia de Buenos Aires, Argentina (1983-2007)». Postdata, vol. 16, n.° 2 (2011), p. 191-221.

Chasquetti, Daniel y Pérez, Verónica “¿Mujeres en los márgenes?: Sistema de comisiones y poder de asignación en el Parlamento uruguayo”. Revista de Ciencia Política Vol. 32, nº 1,2012, p. 383-409

Cotler, Julio. «Political Parties and the Problems of Democratic Consolidation in Peru», en: Mainwaring, Scott y Scully, Timothy (eds.). BuildingDemocraticInstitutions. Stanford: Stanford University Press, 1995, p. 323-353.

Dahlerup, Drude (ed.). Women, Politics and Quotas. Nueva York: Routledge, 2006.

Darcy, Roberto, Welch, Susan y Clark, Janet. Women, Elections and Representation. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.

Delgado Sotillos, Irene. Comportamiento electoral municipal español, 1979-1995. Madrid: CIS, 1997.

Ditmar, Kelly. «Encourage is not Enough: Addressing Social and Structural Barriers to Female Recruitment». Gender & Politics, vol. 11, n.° 4 (2015), p. 760-765.

Fowler, Linda y Lawless, Jennifer L. «Looking for Sex in All the Wrong Places: Press Coverage and the Electoral Fortunes of Gubernatorial Candidates». Perspectives on politics, vol. 7, n.° 3 (2009), p. 519-537.

Fox, Richard y Lawless, Jennifer. «Family Structure, Sex-Role Socialization, and the Decision to Run for Office». Women & Politics, vol. 24, n.° 4 (2003), p. 19-48.

Fox, Richard y Lawless, Jennifer. «Entering the arena? Gender and the decision to Run for office». American Journal of Political Science, vol. 48, n.° 2 (2004), p. 264-280.

Fox, Richard; Lawless, Jennifer y Feeley, Courtney. «Gender and the Decision to Run for Office». Legislative Studies Quarterly, vol. 26, n.° 3 (2001), p. 411-435.

Franceschet, Susan y Piscopo, Jennifer. «Gender Quotas and Women's Substantive Representation: Lessons from Argentina». Politics & Gender, vol. 4, n.° 3 (2008), p. 393-425.

Freidenberg, Flavia; Muñoz-Pogossian, Betilde; Caminotti, Mariana y Došek, Tomáš. «Breaking Concrete, Glass and Cash Ceilings: Conclusions and Policy Recommendations from Scholars and Practitioners», en: Došek, Tomáš; Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana y Muñoz-Pogossian, Betilda (eds.). Women, politics, and democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2017, p. 215-232.

Freidenberg, Flavia y Suárez-Cao, Julieta (eds.). Territorio y Poder: Nuevos actores y competencia política en los sistemas de partidos multinivel en América Latina. Salamanca: Editorial Universidad de Salamanca, 2014.

Gibson, Eduardo y Suarez-Cao, Julieta. «Federalized Party Systems and Subnational Party Competition: Theory and an Empirical Application to Argentina». Comparative Politics, vol. 43, n.° 1 (2010), p. 21‐39.

Haro, Ana. «La emergencia de las regiones en el mapa político boliviano», en: del Campo, Esther (ed.). Democratización y descentralización en Bolivia. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2010, p. 129-154.

Herrick, Rebekah y Morehouse Méndez, Jeanette. «Women and Campaigns», en: Thomas, Sue y Wilcox, Clyde (eds.). Women and Elective Office. Past, Present and Future. Nueva York: Oxford University Press, 2014, p. 97-110.

Hinojosa, Magda. «Whatever the Party Asks of Me: Women’s Political Representation in Chile’s Unión Demócrata Independiente». Politics and Gender, vol. 5, n.° 3 (2009), p. 377- 407.

Hinojosa, Magda. Selecting Women, Electing Women: Political Representation and Candidate Selection in Latin America. Filadelfia: Temple University Press, 2012.

Hinojosa, Magda y Franceschet, Susan. «Separate but not Equal: The effects of municipal electoral reform on female representation in Chile». Political Research Quarterly, vol. 65, n.° 4 (2012), p. 758-770.

Hinojosa, Magda y Viji, Ana. «Alternate Paths to Power? Women’s Political Representation in Nicaragua». Latin American Politics and Society, vol. 54, n.° 4 (2012), p. 61-88.

Hooghe, Liesbet; Marks, Gary; H. Schakel, Arjan; Chapman Osterkatz, Sandra; Niedzwiecki, Sara y Shair-Rosenfield, Sarah. Measuring Regional Authority. A Postfunctionalist Theory of Governance. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Htun, Mala. «Mujeres y Poder Político en Latinoamérica», en: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Mujeres en el Parlamento. Más allá de los Números. Stockholm: International IDEA, 2002, p. 19-44.

IPU-Inter Parliamentary Union. Parline - global data on national parliaments. 2019 (en línea) https://data.ipu.org/

Johnson, Niki y Pérez, Verónica. «Las mujeres en la oferta electoral al Parlamento. Composición de las listas y procedimientos de selección de candidaturas», en: Johnson, Niki y Pérez, Verónica. Representacion (S) Electiva: Una mirada feminista a las elecciones uruguayas. Montevideo: Cotidiano Mujer, 2009.

Jones, Mark P.; Saiegh, Sebastian; Spiller, Pablo. T. y Tommasi, Mariano. «Amateur Legislators-Professional Politicians: The Consequences of Party-Centered Electoral Rules in a Federal System». American Journal of Political Science, vol. 46, n.° 3 (2002), p. 656-669.

Krook, Mona. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Nueva York: Oxford University Press, 2009.

Krook, Mona. «Women’s representation in parliament: A qualitative comparative analysis». Political Studies, vol. 58, n.° 5 (2010), p. 886-908.

Krook, Mona. «Electoral Quotas and Beyond: Strategies to Promote Women in Politics», en: Došek, Tomáš; Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana y Muñoz-Pogossian, Betilda (eds.). Women, politics, and democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2017, p. 15-27.

Kunovich, Sheri y Paxton, Pamela. «Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women's National Political Representation». American Journal of Sociology, vol. 111, n.° 2 (2005), p. 505-552.

Lawless, Jennifer y Fox, Richard. It Still Takes a Candidate. Why Women Don’t Run for Office. Nueva York: Cambridge University Press, 2012.

Levitsky, Steven y Cameron, M. «Democracy Without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori’s Peru». Latin American Politics and Society, vol. 45, n.° 3 (2003), p. 1-33.

Llanos, Beatriz. «Ojos que (aún) no ven. Nuevo reporte de ocho países: género, campañas electorales y medios en América Latina», en: Archenti, Nélida y Tula, María Inés (coords.). La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas. Buenos Aires: Eudeba, 2014, p. 81-104.

Lovenduski, Joni. «Introduction: The Dynamics of Gender and Party», en: Lovenduski, Loni y Norris, Pippa (eds.). Gender and Party Politics. Londres: Sage, 1993, p.1-15.

Mainwaring, Scott (ed.). Party System in Latin America: Institucionalization, Decay, and Collapse. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Matland, Richard. «Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems», en: Karam, Azza; Ballington, Julie; Protais, Marie-José; Méndez-Montalvo, Myriam; Kadirgamar-Rajasingham, Sakuntala (ed.). Women in Parliament. Beyond Numbers. Estocolmo: International IDEA, 1998, p. 93-111.

Marx, Jutta; Borner, Jutta y Caminotti, Mariana. Las Legisladoras: Cupos de Género y Política en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Siglo xxi y Editora Iberoamericana, 2007.

McClintock, Cynthia. «Peru: Precarious Regimes, Authoritarian and Democratic», en: Diamon, Larry; Hartlyn, Jonathan; Linz, Juan y Martin Lipset, Seymour (eds.). Democracy in Developing Countries: Latin America. Colorado: Lynne Rienner, 1999, p. 308-366.

Meier, Petra. «Gender quotas or electoral reform: why more women got elected during the 2003 Belgian elections». The Annual Meeting of Dutch and Flemish Political Scientists, Dordrecht, (22-23 de mayo de 2003) (en línea) https://www.legislationline.org/download/id/2875/file/Gender%20quotas%20or%20electoral%20reform_%20more%20women%20elected_%202003%20Belgium.pdf

Montilla, Adriana. La producción legislativa en el bicameralismo: un estudio sobre los regímenes presidenciales. La ambición política como un determinante del comportamiento legislativo. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2017

Nickson, Andrew. Local government in Latin America. Londres: Lynne Rienner, 1995.

Niven, David. «Party Elites and Women Candidates: The Shape of Bias». Women and Politics, vol. 19, n.° 2 (1998), p. 57-80.

Norris, Pippa. «Women’s Legislative Participation in Western Europe». West European Politics, vol. 8, n.° 4 (1985), p. 90-101.

O’Neill, Kathleen. Decentralizing the State. Elections, Parties and Local Power in the Andes. Nueva York: Cambridge University Press, 2005.

Palmer, Barbara y Simon, Dennis. «Political Ambition and Women in the U.S. House of Representatives, 1916-2000». Political Research Quarterly, vol. 56, n.° 2 (2003), p. 127-138.

PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuánto hemos avanzado? Un análisis de la participación política de las mujeres en los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe. Panama: PNUD, 2013.

Rule, Wilma. «Electoral Systems, Contextual Factors and Women’s Opportunity for Election to Parliament in Twenty-Three Democracies». Western Political Quarterly, vol. 40, n.° 3 (1987), p. 477-498.

Saint-Germain, Michelle A. «Paths to Power of Women Legislators in Costa Rica and Nicaragua». Women’s Studies International Forum, vol. 16, n.° 2 (1993), p. 119-138.

Samuels, David. «Political Ambition, Candidate Recruitment and Legislative Politics in Brazil», en: Siavelis, Peter y Morgenstern, Scott (eds.). Pathways to Power. Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America. Pensilvania: Penn State University Press, 2008, p. 76-91.

Schlesinger, Joseph A. Ambition and Politics: Political Careers in the United States. Chicago: Rand McNally, 1966.

Schwindt-Bayer, Leslie. «Women Who Win: Backgrounds, Paths to Power, and Political Ambition in Latin American Legislatures». Politics & Gender, vol. 7, n.° 1 (2011), p. 1-33.

Schwindt-Bayer, Leslie (ed.). Gender and Representation in Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Schwindt-Bayer, Leslie y Alles, Santiago. «Women in legislatures: Gender, institutions, and democracy», en: Schwindt-Bayer, Leslie (ed.). Gender and Representation in Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 56-73.

Stolz, Klaus. «Moving Up, Moving Down: Political Careers Across Territorial Levels». European Journal of Political Research, vol. 42, n.° 2 (2003), p. 223-248.

Suárez-Cao, Julieta y Le Foulon, Carmen. «Parlamentarias 2017 y la elección de mujeres: ¿El vaso medio lleno o medio vacío?», en: Miranda, Lucía y Suarez-Cao, Julieta (eds.). La política siempre ha sido cosa de mujeres. Elecciones y Protagonistas en Chile y la Región. Santiago de Chile: Flacso, 2018 p. 95-113.

Suarez-Cao, Julieta; Le Foulon, Carmen y Alenda, Stéphanie. «¿Cuán similares son las actitudes de los hombres y las mujeres dirigentes?». Economía y Política, vol. 6, n.° 1 (2019), p. 31-58.

Swenden, W. y Maddens, B. (eds.). Territorial Party Politics in Western Europe. Nuevo York: Palgrave Macmillan, 2008.

Tanaka, Martín. La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2001.

Tanaka, Martín y Vera Rojas, Sofía. «La dinámica “neodualista” de una democracia sin sistema de partidos: la situación de la democracia en el Perú». Revista de Ciencia Política, vol. 30, n.° 1 (2010), p. 87-114.

Tània Verge. «The Gender Regime of Political Parties: Feedback Effects between “Supply” and “Demand”». Politics & Gender, vol. 11, n.° 4 (2015), p. 754-759.

Tarrow, Sidney. «Bridging the Quantitative-Qualitative Divide in Political Science». American Political Science Review, vol. 89, n.° 2 (1995), p. 471-474.

Tula, María Inés. «Mujeres y Política. Un panorama sobre la adopción de las cuotas de género y sus efectos en América Latina y Colombia». Opera, n.° 16 (2015), p. 9-33.

Vengroff, Richard; Nyiri, Zsolt y Fugiero, Melissa. «Electoral System and Gender Representation in Sub-National Legislatures: Is There a National-Sub National Gender Gap?». Political Research Quarterly, vol. 56, n.° 2 (2003), p.163-73.

Wills, María y Cardozo, Florentina. «Los partidos colombianos y la representación de las mujeres (1990-2006) ¿Compromiso de fondo o superficial?». Colombia Internacional, nº 71 (2010). p. 127-149.

Notas:

1- La brecha de financiamiento entre candidatas y candidatos, la división sexual del trabajo en política, la violencia política por razón de género (Freidenberg et al., 2017).

2- «Detrás del trono», Semana, Colombia, 16 de enero de 2010; «¿Las mujeres estarán de relleno en las listas para el Congreso de la República?», El País, Colombia, 1 de octubre de 2013; y «Cuota de género sería una barrera para los partidos políticos, opinan», Radio Nacional, Perú, 17 de mayo de 2017.

3- «PPD critica apuro en implementación de ley de cuotas y prevé baja electividad de candidatas en comicios parlamentarios», El Mercurio, Chile, 25 de agosto de 2017.

4- Queremos agradecer especialmente la colaboración a lo largo de todo el proceso de recopilación de información, tanto cualitativa (por medio de entrevistas) como cuantitativa (con la creación de la base de datos), a la investigadora Beatriz Roque López.

5- Véase: http://www.ipu.org

6- Véase: «Los partidos políticos siguen siendo una especie de clubes de hombres», La Ultima hora, Paraguay, 10 de mayo de 2018.

7- Hinojosa (2009), en su estudio sobre el partido político de derechas en Chile Unión Democrática Independiente (UDI), se centra en la estrategia de selección utilizada por este partido que ha implicado que un gran número de mujeres ocupen puestos políticos a nivel subnacional. La autora describe cómo los procesos centralizados de toma de decisiones han ayudado a superar los obstáculos derivados de ciertos monopolios de poder locales controlados por redes masculinas, permitiendo que las mujeres se conviertan en candidatas.

8- Es importante señalar que también existen estudios que muestran que estas diferencias no persisten en la actualidad y que las carreras de mujeres y hombres se han vuelto más similares (Schwindt-Bayer, 2011).

9- Por el contrario, Schwindt-Bayer (2011: 10), al estudiar los antecedentes sociales, los caminos al poder y la ambición política en Argentina, Colombia y Costa Rica, encuentra que tanto hombres como mujeres en el poder legislativo se han vuelto más similares en el tiempo. Entre las pocas diferencias identificadas, la autora señaló los casos de Argentina y Colombia, donde las mujeres tienen menos experiencia política previa que los hombres, aunque una vez más, estas diferencias son marginales. En este sentido, con el tiempo, las mujeres han aprendido a jugar el juego de la política tradicional tal como la definen los hombres (ibídem: 2).

10- La información fue obtenida de los sitios web institucionales de los congresos de cada uno de los cinco países objeto de estudio; así como de los archivos de registro que se llevan a cabo en el Congreso de la República de Colombia. Posteriormente, esta se complementó con artículos de prensa e informes de organismos internacionales, ONG y centros de investigación dedicados a recopilar y actualizar información sobre legisladores en América Latina. También realizamos 15 entrevistas personales: 9 entrevistas semiestructuradas con congresistas en Colombia entre septiembre y diciembre de 2017; en Chile, en el marco del Proyecto FLACSO «Parlamento y Representación» realizamos 6 entrevistas semiestructuradas con congresistas entre junio y noviembre de 2016.

11- No incluimos en esta primera clasificación cargos de elección no popular a nivel subnacional o cualquier otro nombramiento a nivel nacional situado jerárquicamente por debajo de un cargo ministerial.

12 En Chile, una amplia reforma que, entre otros elementos, modificó el sistema electoral, se llevó a cabo en 2015 y se implementó por primera vez en las elecciones legislativas de 2017, que ya quedan fuera del presente estudio. La Ley 20.840 cambió el sistema electoral binominal por uno proporcional que apunta a una mayor inclusión y representatividad.

13- Como ¡ muestra Montilla (2017), en Colombia muchas congresistas se jubilan luego de terminar su primer mandato. Entre 1998 y 2014 el 25% de las legisladoras no volvió a competir electoralmente y solo el 13% de los hombres se retiró de la vida política. Aunque lo anterior no siempre es así, en Uruguay el porcentaje de mujeres que decide retirarse de la política luego de su primer cargo electoral es del 12% y en Chile solo del 1%.

14- .En el caso peruano, los partidos políticos no son tan relevantes. Al respecto, incluso algunos estudios hablan de democracia sin partidos (Levitsky, 2003).

Las autoras agradecen a los proyectos Fondecyt Postdoctoral n.º 3160447 y n.º 3200160 y Fondecyt Regular n.º 1191083 por su aporte para llevar adelante la investigación.

Palabras clave: mujeres, Congreso, congresistas, trayectorias políticas, género y política, región andina, Chile, América Latina

Cómo citar este artículo: Batlle, Margarita; Miranda Leibe, Lucía y Suárez-Cao, Julieta. «¿Desde lo nacional o desde lo local? El camino de las mujeres al Congreso en la región andina y Chile». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 173-199. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.173

Fecha de recepción: 01.07.20

Fecha de aceptación: 08.01.21