El lugar de las mujeres en los partidos políticos de América Latina: el caso de Ecuador

Romina Accossatto, Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA CONICET) (Argentina); investigadora predoctoral, Universidad de Buenos Aires. raccossatto@mendoza-conicet.gob.ar. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0306-3704

En América Latina una de las barreras fundamentales para seguir avanzando en la efectiva representación paritaria son los partidos políticos. A partir de esta evidencia, este artículo se focaliza en el caso de Ecuador, un país que se ha constituido en vanguardia regional en materia jurídica vinculada a la paridad política, pero cuyos partidos, sin embargo, muestran importantes resistencias a implementar dichas normativas. El objetivo central que se plantea es identificar en qué medida los partidos y movimientos políticos de Ecuador promueven u obstaculizan la participación y representación política de las mujeres. Para ello, el trabajo se encuadra en un enfoque empírico-descriptivo centrado en la construcción de un índice que permite comparar las modalidades y estrategias que los partidos políticos despliegan para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Paridad de género en la política institucional en América Latina? El ejemplo de Ecuador

En los últimos 30 años, la presencia de mujeres en las instituciones políticas latinoamericanas ha experimentado un importante aumento. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 1990 y 2018 el incremento de legisladoras nacionales se triplicó, pasando de un 9% a un 30,7%. Esto coloca a América Latina y el Caribe como la región con mayor representación parlamentaria de mujeres a nivel mundial, exceptuando únicamente a los países nórdicos europeos (Unión Interparlamentaria, 2019). Gran parte del corpus de estudios que explican este fenómeno coincide en afirmar que la introducción de mecanismos de acción afirmativa y de normas de paridad1 en un plano constitucional han incidido fuertemente en el aumento de los niveles de participación femenina en estos cargos de representación, ya que las leyes de cuota de género se han convertido en una práctica extendida en toda la región (Bareiro y Soto, 2015; Caminotti, 2014, Archenti y Tula, 2017). Sin embargo, aunque la incorporación de acciones afirmativas y de paridad han mostrado ser elementos necesarios, no son suficientes para garantizar el derecho a la participación plena e igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito político. Estas normativas inciden en un momento particular y específico del largo camino que las mujeres tienen que transitar para construir una carrera política, es decir, en las postulaciones a las candidaturas a cargos de elección popular. En este sentido, la participación política de las mujeres en el campo de acción institucional resulta un fenómeno multicausal, donde coexisten numerosas barreras –muchas de ellas estructurales– que se deben atravesar en los ámbitos social, económico y de cultura política.

Frente a estos obstáculos, han surgido propuestas de investigación a nivel regional que apuntan a ampliar los estudios sobre esta temática. Al respecto, una de las líneas de trabajo con recientes desarrollos sostiene que los partidos políticos constituyen una barrera fundamental para seguir avanzando en la representación paritaria efectiva, ya que mantienen estructuras con tendencias paternalistas y sexistas que favorecen la persistencia de modelos masculinos de poder, obstaculizando la representación formal y sustantiva de las mujeres (Tello, 2009; Llanos y Sample, 2012; Archenti y Tula 2014; Llanos y Roza 2015). Desde esta perspectiva, los partidos políticos se convierten en actores claves para profundizar en la participación paritaria, puesto que actúan como porteros de la representación política a través de la selección de candidatos/as que ocuparán los cargos de elección, inciden en el diseño de leyes y políticas públicas y reclutan personas para ocupar cargos de designación en la Administración pública. De esta forma, se establecen como intermediarios fundamentales en los procesos democráticos y, por lo tanto, tienen la posibilidad de limitar o impulsar la participación política de las mujeres en los espacios públicos de poder.

En base a esta evidencia, este artículo se focalizará en Ecuador como caso de estudio, un país que se ha constituido en un ejemplo paradójico en materia de participación política de las mujeres. Por un lado, ha logrado importantes avances en el plano jurídico y normativo a nivel regional: fue el primer país latinoamericano en reconocer el derecho al voto femenino en 1929 y en proponer la paridad en el año 2000, así como también ha sido vanguardia en la elevación del principio de paridad a rango constitucional en 2008. De esta manera, la Constitución ratifica la paridad y la alternancia en los procesos de elección pluripersonales (artículo116) y además garantiza la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública y en los partidos y movimientos políticos (artículo 65). Este importante marco regulatorio no solo colocó al país a la vanguardia de los mecanismos de representación paritaria a nivel regional, sino que también mostró efectividad al interior de sus instituciones democráticas. La participación de las mujeres en la Asamblea Nacional aumentó de forma extraordinaria, pasando de un 3,8% en 1994 a un 43,1% en 2013. También se puede apreciar una composición paritaria significativa en gabinetes ministeriales (33,3%) y en la Corte Suprema de Justicia (47,6%) (CEPAL, 2019).

Por el otro lado, sin embargo, más allá de estos avances en el plano de la representación formal, la desigualdad de género continúa siendo un desafío importante para el país. De acuerdo con el Índice de Desigualdad de Género desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide las desigualdades en tres aspectos fundamentales (salud reproductiva, empoderamiento político y situación económica), en 2017 Ecuador se encontraba situado en el puesto 88 de 164 países, con un valor de 0,385. De la misma manera, si se observa la conformación paritaria en los cargos unipersonales, vemos que el panorama cambia radicalmente respecto a los cargos pluripersonales. La proporción de candidatas a alcaldías en las elecciones seccionales de 2014 alcanzó solo el 12,2%, Esta escasa cifra se vio reflejada en el apenas 7,3% de electas, muy por debajo de la media regional, que se encuentra en un 14,6 % (ibídem). La considerable distancia existente entre estos escasos resultados y los obtenidos en los cargos plurinominales puede ser asociada a un elemento fundamental de la normativa de paridad ecuatoriana: carece de regulaciones para el establecimiento de candidaturas paritarias a los cargos unipersonales. Esto muestra tanto una debilidad en el diseño normativo como también cierta evidencia de que, sin exigencias ni sanciones, las mujeres en Ecuador no poseen garantías de una participación política igualitaria. Al mismo tiempo, esto podría reflejar la falta de compromiso de los actores políticos, especialmente de los partidos y movimientos, con la construcción de una oferta electoral que asuma los principios de igualdad y paridad.

Si se exploran estudios realizados sobre este tema, se advierte que los partidos políticos ecuatorianos tienden a resistirse a implementar la normativa de paridad vigente y a desplegar mecanismos de igualdad de género (Goyes, 2013; Arboleda, 2014; Albaine, 2016). A pesar de esto, la dimensión que vincula la participación de las mujeres con los partidos políticos en Ecuador no ha sido, aún, lo suficientemente estudiada. Incluso, no han surgido, hasta el momento, investigaciones empíricas que puedan dar cuenta de la situación de las mujeres y del panorama de la igualdad de género al interior de las organizaciones políticas ecuatorianas2. Teniendo en cuenta este vacío detectado en la literatura, la presente investigación se plantea como objetivo central identificar las modalidades en que los partidos y movimientos políticos3 de Ecuador promueven u obstaculizan la participación y representación política de las mujeres. Para ello, el trabajo se encuadra en un enfoque empírico-descriptivo, que contemplará distintas estrategias. La primera de ellas es de carácter cuantitativo e implica la construcción un índice que permita medir y comparar las estrategias que los partidos políticos despliegan (o no) para fomentar la igualdad entre varones y mujeres. La segunda estrategia es de carácter cualitativo y complementaria a la construcción del índice, a través de la cual se obtiene información mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a mujeres militantes, candidatas y dirigentes de los partidos seleccionados.

Los resultados de esta investigación evidencian que, a pesar de los avances en materia jurídica, los partidos políticos en Ecuador todavía mantienen el principio de igualdad entre mujeres y varones en un plano superficial y retórico, sin que haya penetrado con profundidad en sus estructuras organizativas. Por fuera de las exigencias del marco jurídico nacional, los partidos muestran importantes dificultades para materializar la promoción y participación política de mujeres.

La estructura del trabajo consta de los apartados siguientes: en primer lugar, se presenta una breve discusión teórica sobre la literatura que se ha focalizado en la relación entre la igualdad de género y los partidos políticos –rastreando los elementos que permitan la construcción del índice–, que incluye la descripción del enfoque y la metodología de investigación, donde se presenta el Índice de Igualdad de Género en Partidos Políticos (IGP), sus dimensiones y categorías; en segundo lugar, se analizan y muestran los resultados por cada dimensión del índice (discursiva-estatutaria, organizacional, electoral y legislativa-actitudinal); y, finalmente, se exponen las consideraciones finales del trabajo y se ofrece una propuesta para una futura agenda de investigación.

Marco teórico y metodológico

El campo de estudio que se centra en los partidos políticos como actores fundamentales para indagar en los límites y posibilidades de la participación femenina en espacios de poder, se enmarca en la intención de aprehender la paridad política como un fenómeno integral. Un caso ilustrativo dentro de esta vertiente a nivel regional4 es la formulación de una Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria (NM) por parte del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO)5 y ONU Mujeres (2015), donde se postula la importancia del desarrollo de una democracia paritaria. Bajo esta noción catalizadora, se representa un modelo de democracia en el que la paridad entre varones y mujeres es un eje vertebrador de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo. Uno de los elementos principales de la propuesta de la democracia paritaria apunta a la centralidad de un modelo paritario en las relaciones y dinámica del poder de los partidos y organizaciones políticas. Para la NM (2015: 9), «los partidos políticos, movimientos políticos y las candidaturas independientes son instrumentos determinantes de un sistema democrático para promover transformaciones en la sociedad, así como para garantizar la paridad representativa y la efectiva consolidación del principio de igualdad sustantiva»6.

En este contexto, diversos estudios regionales han demostrado que los partidos políticos tienden a desplegar estrategias para excluir a las mujeres en las diferentes «arenas o caras» en las que actúan, ya sean externas (electoral, de gobierno) o internas (burocráticas, de militancia). En la arena electoral, en los países de la región donde se han aplicado leyes de cuota o paridad, los partidos se han resistido a respetarlas, mostrando una concepción de las cuotas de género en clave de amenaza (Norris y Lovenduski, 1993; Archenti y Tula, 2014). Esto se ve reflejado en las insólitas estrategias que han desarrollado para poder eludir las normativas: la obligación que se le impone a las mujeres a renunciar una vez que han conseguido el cargo; la ubicación de sus candidatas en distritos o cargos perdedores o en lugares subordinados de las listas; la utilización de las candidaturas femeninas como un castigo para los grupos con menor poder en alianzas o coaliciones, etc. (Archenti y Tula, 2008). En un segundo plano, los estudios centrados en las dinámicas internas de los partidos políticos latinoamericanos han revelado que los espacios directivos de estas organizaciones son predominantemente masculinos. Una investigación, realizada en 2015 por el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) a 94 partidos políticos de 18 países de la región, mostró que las mujeres desempeñan en promedio el 10,2% de las presidencias (6 de 59) y el 12,9% de las secretarías generales (8 de 62) de los partidos estudiados (Llanos y Rozas, 2015). Esto contrasta con la importante presencia de mujeres en la base de los partidos, que se logró estimar en un promedio del 51,5 %7 (Llanos y Rozas, 2015: 17). Las presentes cifran reflejan el fuerte desequilibrio en las lógicas organizativas internas, donde a mayor poder de decisión, menor participación femenina. En consecuencia, el rol de las mujeres en los partidos políticos, en su mayoría, no trasciende la militancia de base, desempeñando roles administrativos, de logística y con muy poca incidencia en la toma de decisiones (Tello, 2009).

Esta misma situación se ha constatado en investigaciones realizadas para el caso ecuatoriano. Si bien la literatura que indaga acerca de la situación de la igualdad de género en los partidos políticos de Ecuador es escasa, existen estudios que coinciden en afirmar que tienden a resistirse a implementar la normativa paritaria al momento de confeccionar las listas partidistas. Las boletas electorales, en general, se diseñan incluyendo a las candidatas en las posiciones menos ventajosas, tanto en la nómina de titulares como en las listas de suplentes (Albaine, 2016; Goyes, 2013; Arboleda, 2014). Otras investigaciones centradas en analizar la violencia política en este país, muestran que los partidos tienden a constituirse en espacios donde las mujeres experimentan discriminación y hostigamiento a través de prácticas como la obligación de renunciar a su cargo una vez que han sido elegidas, la prohibición de expresarse, la difamación, los insultos, las calumnias y amenazas (Morales Hidalgo, 2019; Arboleda, 2012). Todos estos mecanismos son utilizados por los partidos para asegurar el predominio del liderazgo masculino (Buendía y Calapaqui, 2016; Albaine, 2016).

Enfoque y metodología

Como se mencionó anteriormente, esta investigación adopta un enfoque empírico-descriptivo con la intención de identificar las estrategias y mecanismos que los principales partidos políticos ecuatorianos despliegan (o no) para alcanzar la igualdad entre varones y mujeres. Para ello, la unidad de observación se construyó basándose en una selección de cinco organizaciones políticas nacionales que poseen la mayor representación parlamentaria en la actual Asamblea Nacional electa en 2017: Alianza País (AP), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (MUPP), CREO e Izquierda Democrática (ID)8. El recorte temporal abarca desde el año 2017 hasta el 2019, período comprendido por las elecciones nacionales de 2017 y las últimas elecciones seccionales de marzo de 20199.

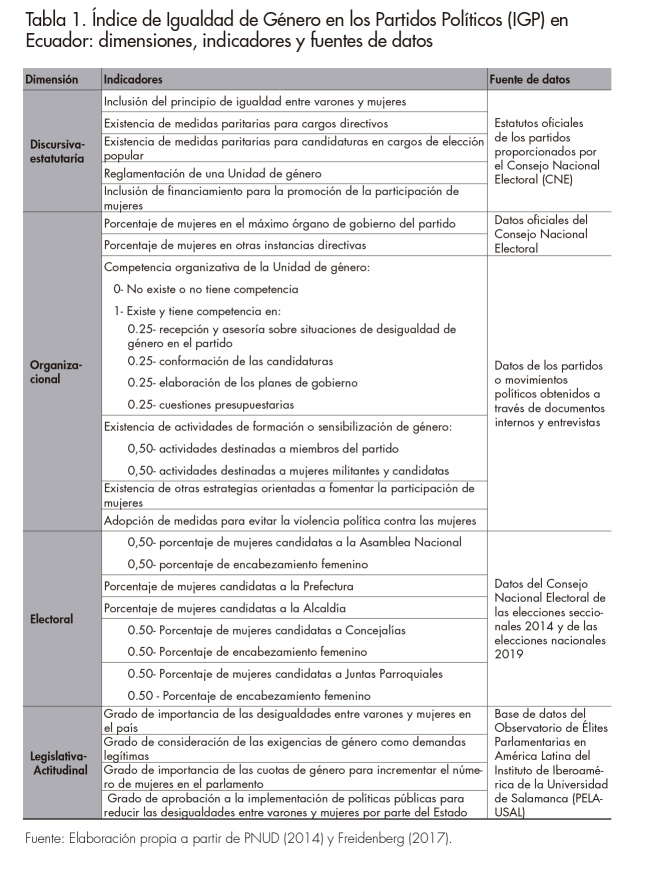

Para el desarrollo de la estrategia cuantitativa, se ha propuesto un índice denominado Índice de Igualdad de Género en Partidos políticos (IGP), que tiene como objetivo principal medir el grado de igualdad entre varones y mujeres en los partidos políticos de Ecuador. Para su elaboración, se adoptó como punto de partida fundamental la investigación pionera en este campo: «Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente» (Garzón de la Roza et al., 2010), que analiza 94 partidos políticos de la región y en la que se plantean tres dimensiones de observación de la situación de las mujeres al interior de las estructuras partidarias: 1) presencia de una «retórica de la igualdad» en los estatutos y documentos oficiales de los partidos políticos; 2) incorporación de acciones positivas que favorezcan la participación de las mujeres en la organización interna, y 3) análisis de la oferta electoral construida por los partidos. En la construcción del IGP se tomaron como referencia estos tres ejes principales, pero se reformularon los indicadores correspondientes a cada dimensión en función de los objetivos propuestos de la investigación y las particularidades del caso de estudio. Asimismo, se tomaron como referencia otros índices ya existentes10.

A diferencia de estos otros índices, el IGP, en su dimensión electoral, no toma en cuenta los porcentajes de electas de cada partido, ya que se considera que ese dato se encuentra afectado por variables exógenas que exceden las decisiones de éestos, como por ejemplo la fuerza electoral que poseen. Por lo tanto, solo se considera la proporción de candidatas, intentando captar en qué medida los partidos políticos construyen ofertas electorales paritarias teniendo en cuenta la normativa y las exigencias vigentes. Sin embargo, para realizar un cálculo más preciso del grado de incorporación de mujeres en la construcción de la oferta electoral, se agrega el porcentaje de encabezamientos femeninos en las listas a cargos plurinacionales, ya que la legislación ecuatoriana exige el cumplimiento de paridad vertical y alternada, pero deja sin reglamentación los encabezamientos. Esto permite observar en qué medida los partidos colocan a mujeres en posiciones de mayor probabilidad de éxito electoral en ausencia de una legislación pertinente.

Otro aspecto que diferencia el IGP de versiones anteriores, es la centralidad que se le da a las competencias organizativas que poseen las Unidades de género11 en la dimensión organizacional. Allí se agregan competencias más específicas en función de la literatura consultada, que apuntan a medir el poder de incidencia y decisión que tienen estas unidades en el seno de los partidos. También en esta dimensión, se suma un indicador que alude a la adopción (o no) de medidas que permitan evitar la violencia política contra las mujeres al interior del partido.

Finalmente, se ha incorporado un cuarto eje que no está presente en otros índices, y es el denominado legislativo-actitudinal, donde se observan las actitudes y opiniones que los legisladores y legisladoras de cada partido manifiestan respecto a la igualdad de género, tomando los resultados de la base de datos del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina (PELA-USAL), del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España). La inclusión de esta dimensión se asienta en el supuesto de que la intervención de los legisladores y legisladoras se encuentra mediada por los partidos políticos, a través de los cuales han llegado a ese cargo de representación. En este sentido, se puede considerar que la élite parlamentaria puede equipararse con la élite política y, a su vez, con las élites partidistas, ya que la medición de las actitudes u opiniones de los legisladores permiten reconstruir los posicionamientos de los partidos mediante la agregación de las preferencias de sus integrantes (Alcántara, 2006).

En consecuencia, el IGP se encuentra constituido por cuatro ejes: a) discursivo-estatutario, b) organizacional, c) electoral y d) legislativo-actitudinal. La dimensión discursiva-estatutaria mide el grado de incorporación en los estatutos partidarios de los derechos políticos de las mujeres y las estrategias internas para fomentar su participación. El eje organizacional da cuenta de en qué medida los partidos políticos fomentan estrategias de organización interna tendientes a la igualdad entre mujeres y varones. La dimensión electoral apunta a evaluar en qué grado estas organizaciones políticas presentan candidaturas paritarias en los cargos de elección popular. Y finalmente, el eje legislativo-actitudinal evalúa el grado de aprobación a la igualdad de género que tienen los legisladores y legisladoras de cada partido, como parte de las élites partidistas. A continuación, se presentan los indicadores propuestos para cada dimensión y las fuentes de datos que se utilizaron en cada caso.

Es importante destacar que los datos de la dimensión electoral representan porcentajes de los partidos políticos sin alianzas, ya que el objetivo es medir el grado de inclusión de las mujeres en la construcción de las candidaturas que posee específicamente esa organización política. En ese sentido, los porcentajes con alianzas no permiten saber cuáles son los consensos internos que los integrantes de la coalición realizan en torno a la inclusión de mujeres. Sin embargo, en la dimensión legislativa-actitudinal los datos del movimiento CREO se encuentran en el marco de la alianza SUMA-CREO, ya que estos resultados se tomaron de la base de datos del Observatorio PELA-USAL12.

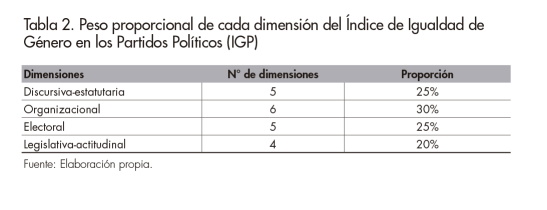

Para el cálculo del IGP, es necesario tener en cuenta que se encuentra integrado por indicadores dicotómicos de promedio y de porcentaje. En primer lugar, se asignan puntuaciones entre 0 y 1, tomando en consideración los objetivos definidos de cada indicador. Para obtener el puntaje se realiza un cálculo de la distancia entre el objetivo del indicador y el resultado obtenido por el partido político. Así, el puntaje 0 indica ausencia del objetivo y 1 la presencia de este. Finalmente, se calcula el promedio de los indicadores para cada dimensión y luego el promedio de las dimensiones dará el resultado final del IGP por partido. En el caso de los indicadores de presencia, el objetivo es que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas o de los cargos. De modo que, por ejemplo, si un partido tiene un 50% o más de mujeres en la candidatura a la Asamblea Nacional, obtendría un puntaje de 1 punto. En el caso de los indicadores que miden la presencia de una determinada función, por ejemplo, «Existencia de medidas paritarias para candidaturas en cargos de elección popular», dicha existencia obtendría una puntuación de 1 punto, mientras que su inexistencia sería valorada con 0 puntos. El peso ponderado de cada dimensión se calcula en función del número de indicadores que posee. Por tanto, se presenta un resultado por dimensión y luego el resultado final del índice agregado con todas las dimensiones incluidas.

Igualdad de género y partidos políticos en Ecuador según el índice IGP

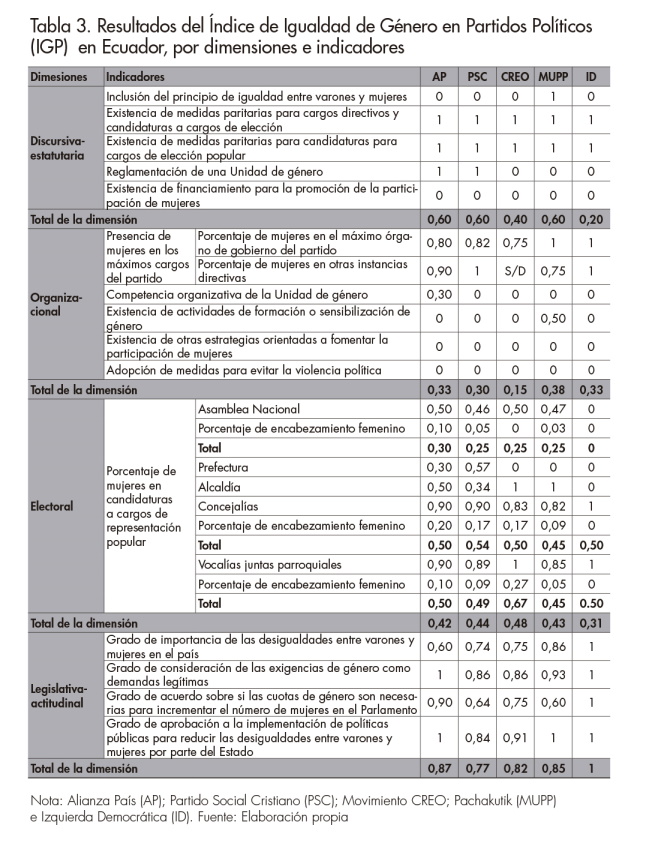

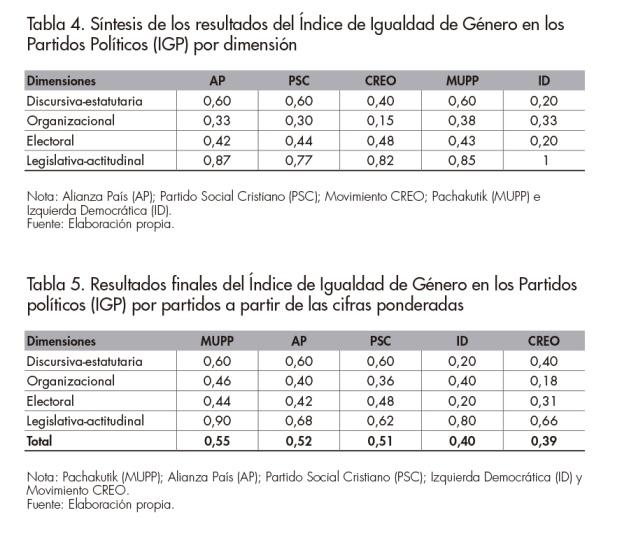

El IGP aplicado a los cinco principales partidos y movimientos políticos de Ecuador13 muestra, en términos generales, exiguos resultados. Como se puede observar en la tabla 5, las tres organizaciones mejor posicionadas (MUPP, AP y PSC) apenas superan la mitad del puntaje. Las otras dos restantes obtuvieron valores considerablemente bajos, en especial CREO que solamente alcanzó un puntaje de 0,15 en la dimensión organizacional. Estos resultados muestran un escaso grado de implementación de mecanismos y estrategias de estos partidos para fomentar e impulsar la igualdad de género.

A continuación, se presentan los resultados finales del índice IGP por dimensiones e indicadores (tabla 3), se sintetizan estos valores por partidos (tabla 4) y se muestran los resultados finales a partir de las cifras ponderadas (tabla 5). Luego se presentan y analizan los resultados del índice en cada una de las dimensiones.

Dimensión discursiva-estatutaria

En la dimensión discursiva-estatutaria del IGP, se ha observado que las reglamentaciones vinculadas a la igualdad entre varones y mujeres, en general, tienen una escasa presencia en los estatutos de los partidos seleccionados. El principio de igualdad de género se encuentra ausente en cuatro de las cinco reglamentaciones, sin una mención específica en las bases ideológicas del partido ni en las competencias de sus instancias directivas y organizativas.

En contrapartida a esto, todos los estatutos analizados recogen la normativa constitucional, plasmada en el Código de la Democracia, que exige a las organizaciones políticas construir sus candidaturas para cargos de elección popular de manera paritaria y alternada (artículo 116), así como también conformar paritariamente los máximos órganos de gobierno del partido (artículo 343). La inclusión de estos dos elementos en la totalidad de los estatutos analizados se encuentra directamente vinculada con la firme sanción que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplica a las organizaciones que incumplen con estas normativas: la no oficialización de la lista en el caso de las candidaturas a cargos de elección y la suspensión de la organización política en el caso de la conformación de las directivas partidistas. De modo que todos los partidos analizados se hacen eco de estas dos medidas paritarias en sus estatutos.

Respecto a la reglamentación de una Unidad de género, tres de los cinco partidos analizados no incluyen en sus estatutos la existencia de una instancia organizativa que atienda a la igualdad de género. Asimismo, en uno solo de ellos se especifica el rol que cumple este organismo interno y las competencias específicas que posee. No obstante, es importante destacar que en ninguno de los estatutos analizados existe una reglamentación que destine una partida presupuestaria al fomento de la participación de mujeres o para las actividades que realizan las Unidades de género, en el caso de que existan. Este es un dato relevante, ya que las escasas estrategias que los partidos despliegan en materia de igualdad de género se encuentran limitadas por la falta de un financiamiento específico.

Dimensión organizacional

La dimensión organizacional recoge los valores más bajos del estudio: AP, 0,33; PSC, 0,30; CREO, 0,15; MUPP, 0,38, e ID, 0,33. Esto muestra que los partidos políticos analizados prácticamente no implementan mecanismos internos tendientes a la igualdad de género, a excepción de ciertas medidas que se vinculan con la normativa nacional.

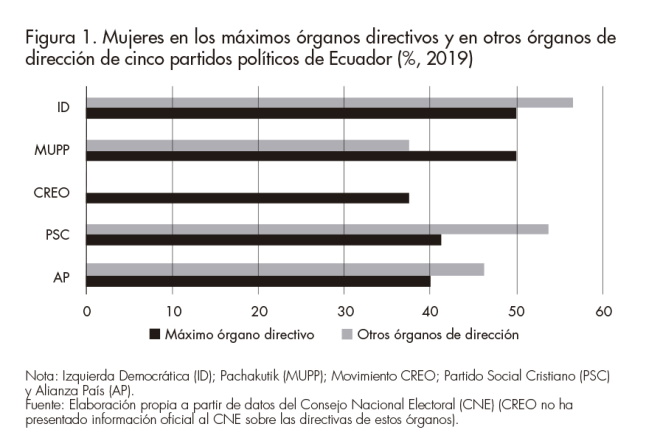

Como se mencionó anteriormente, el Código de la Democracia establece que los partidos y movimientos políticos deben conformar paritariamente sus directivas (artículo 343), y la sanción ante el incumplimiento de esta medida es la suspensión temporal de la organización y la eliminación en caso de reincidencia (artículo 331). En efecto, esto ha tenido como consecuencia una importante presencia de mujeres en las instancias directivas de los partidos.

Es importante aclarar que, si bien estos datos muestran una notable representación descriptiva de las mujeres en las instancias directivas, esto no es percibido por las entrevistadas como un incremento del poder femenino al interior de los partidos14. Según la exvicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón: «los partidos siguen estando dirigidos por hombres, por más que cumplan con las legislaciones de cuotas en las directivas. Esas son formalidades». En la misma línea, Virginia Andrade, concejala de la provincia de Pichincha por la ID, comenta que «curiosamente la actual presidencia del partido está ocupada por una mujer, pero eso no ha significado un cambio en las estructuras del partido, un cambio de chip, un cambio de manejo. Cada vez que se pueden saltar la normativa, se la saltan. Porque no es una convicción, es un reglamento».

Asimismo, el incremento de la participación de las mujeres en las directivas de los partidos analizados no ha significado mayores estrategias internas para fomentar la igualdad de género o mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres. Esto se traduce en los escasos valores de los indicadores que miden las competencias organizativas de la Unidad de género, es decir, la existencia de actividades de formación o sensibilización de género, así como de otras estrategias orientadas a fomentar la participación de mujeres. Como ya se ha mencionado, solo en dos partidos de los analizados la Unidad de género se encuentra reglamentada estatutariamente. Sin embargo, en ninguno de ellos estas unidades poseen competencias organizativas de relevancia. Solo en el caso de la AP, la «Comisión Permanente Nacional de la Mujer» funciona, según el estatuto, como una instancia intermediaria entre las mujeres militantes y el movimiento, con el objetivo de articular y canalizar las demandas de género en la estructura partidista. Es por ello que, en el indicador «Competencia organizativa de la Unidad de género» del IGP, se le atribuye 0,25 puntos, ya que cumple con la competencia de «recepción y asesoría sobre situaciones de desigualdad de género en el partido». No obstante, es preciso destacar que las entrevistadas manifestaron que esta Comisión de Mujeres de la AP, más allá de la retórica estatutaria, tiene un funcionamiento muy irregular y una estructura organizativa débil15. En los partidos restantes, como es el caso de CREO e ID, existen grupos de mujeres, pero no se encuentran reglamentados estatutariamente y las funciones que llevan a cabo no tienen incidencia ni en la organización y ni en las esferas de decisión del partido.

El indicador del IGP «Existencia de actividades de formación o sensibilización de género», que mide las actividades de formación destinadas tanto a miembros del partido en general como a mujeres militantes y candidatas, en particular, muestra una casi total inexistencia de este tipo de estrategias en los partidos analizados. La formación política específica a mujeres se encuentra ausente en la totalidad de organizaciones estudiadas. Un solo partido, el MUPP, explicita en sus reglamentaciones que la escuela de instrucción política debe impartir cursos con perspectiva de género16, pero no menciona la intención de llevar adelante actividades destinada a militantes o a futuras candidatas. Fuera de la formación política, tampoco existen otras estrategias orientadas a fomentar la participación de mujeres en ninguno de los partidos, sea para la incorporación de nuevas militantes, para estimular acciones de promoción de género o para el apoyo económico de las candidatas. Este panorama muestra la falta de interés que poseen estas organizaciones políticas respecto a la incorporación de mujeres en sus estructuras, así como también las escasas intenciones que tienen de formarlas y capacitarlas para futuros liderazgos.

Dimensión electoral

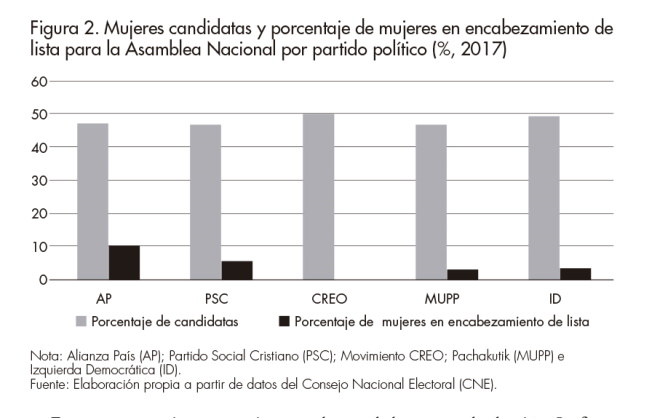

Los resultados de la dimensión electoral muestran una amplia distancia entre los porcentajes de mujeres candidatas y los porcentajes de encabezamientos femeninos en esas listas. En la figura 2 se presenta una comparación de ambos resultados para cargos a la Asamblea Nacional por partido político.

La amplia brecha que se abre entre los porcentajes de las candidaturas y de los encabezamientos de listas tiene una relación directa con la paridad vertical que establece la legislación ecuatoriana. En ella se determina la ubicación de candidaturas de mujeres y varones en las listas plurinominales de manera alternada y secuencial, pero no se estipula una proporción de encabezamientos femeninos. Nuevamente se puede observar que los partidos políticos estudiados se limitan, casi exclusivamente, a cumplir la legislación electoral pero fuera de ella, no ejecutan prácticas que reflejen voluntades políticas tendientes a la igualdad entre varones y mujeres.

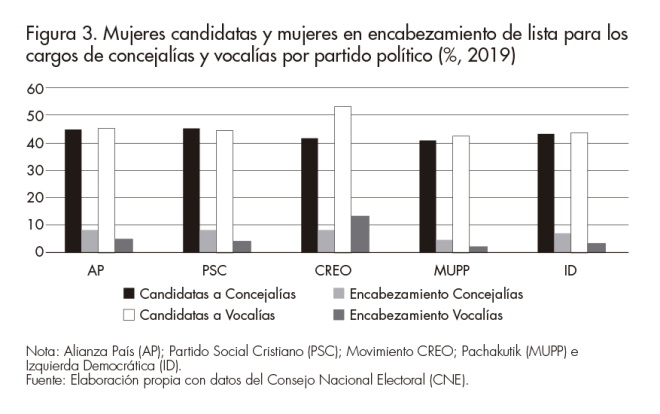

Este comportamiento se repite para el resto de los cargos de elección. La figura 3 muestra los porcentajes en la conformación de candidaturas para los cargos de concejalías cantonales y de las vocalías de las juntas parroquiales.

La ubicación en las listas plurinominales es de vital importancia en la competencia electoral y en los mecanismos de poder al interior del partido. Esto se debe, en primer lugar, a que los candidatos/as que ocupan la primera posición en la lista suelen ser confirmados a través del voto preferencial de los electores y justamente en el diseño de las boletas electorales las mujeres tienden a ser ubicadas en posiciones menos ventajosas (Albaine, 2016). Por otra parte, en un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME) en 2009, se demostró que quienes encabezaban listas (principalmente varones) definieron los mecanismos, estrategias, medios, asesores y líneas de comunicación política en la campaña electoral. Además, la publicidad contratada por el partido recayó, en la mayoría de los casos, en los candidatos cabezas de listas (AMUME, Informe Palacios, 2009, citado por Arboleda, 2012). De esta manera, las ubicaciones en encabezamientos de listas revelan comportamientos fundamentales de los partidos, por lo cual el cálculo del IGP los promedia con los porcentajes de candidaturas. Asimismo, para el caso ecuatoriano, la relevancia que adquieren las ubicaciones en las listas plurinominales se potencia con la combinación de otro elemento del sistema electoral: gran parte de las listas son impares (en las elecciones 2013, hubo un 80% de listas impares). El elevado número de encabezamientos masculinos en listas impares impide llegar al objetivo del porcentaje de paridad en las candidaturas, a pesar de que se cumpla el mandato de posición.

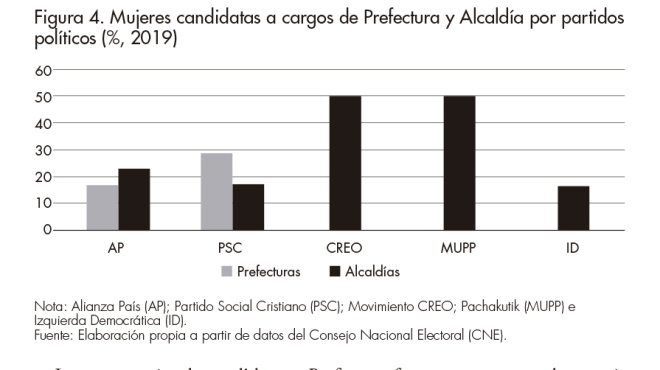

Otros indicadores del IGP que muestran la falta de compromiso de los partidos políticos con la igualdad de género, más allá del cumplimiento de la normativa de paridad, son los escasos porcentajes de mujeres en las candidaturas a cargos uninominales. La figura 4 muestra el porcentaje de mujeres candidatas a las prefecturas y alcaldías por partidos políticos en las elecciones 2019.

Los porcentajes de candidatas a Prefectura fueron escasos pero heterogéneos entre los partidos: PSC, 29%; AP, 17%; MUPP e ID, no presentaron mujeres candidatas, y CREO no tuvo candidatos/as para ese cargo. Por su parte, las candidaturas femeninas a alcaldías solo en dos casos llegaron a una proporción paritaria (CREO y MUPP) y en el resto de los partidos la participación de mujeres fue mínima: AP, 23%; PSC, 17%, e ID, 16%.

En efecto, en los cargos unipersonales donde no existe legislación de paridad obligatoria, la representación de las mujeres es mínima, en niveles que fueron superados en los cargos pluripersonales hace más de 10 años. También es importante tener en cuenta que las alcaldías y prefecturas son cargos relevantes para las carreras y trayectorias políticas, por lo que son espacios muy disputados al interior de los partidos y, al mismo tiempo, de limitado acceso para las mujeres. Como sostiene María Arboleda, directora del Instituto de la Democracia, al ser entrevistada, «los cargos como las alcaldías y las prefecturas son identificados como de carrera política, donde el poder político se expande. Y es justamente en estos espacios donde es muy difícil que una mujer llegue».

Dimensión legislativa-actitudinal

En esta dimensión, el IGP revela los valores más altos alcanzados para este estudio: AP, 0,87 PSC, 0,77; CREO, 0,82; MUPP, 0,85, e ID, 1 . Las opiniones y actitudes de los legisladores/as de los partidos estudiados muestran, en general, un importante grado de aprobación a la igualdad de género en los distintos planos en que se indagaron: importancia de las desigualdades entre varones y mujeres en el país, consideración de las demandas o exigencias de igualdad de género como legítimas, importancia de las cuotas de género en el Parlamento e implementación de políticas públicas para reducir este tipo de desigualdad.

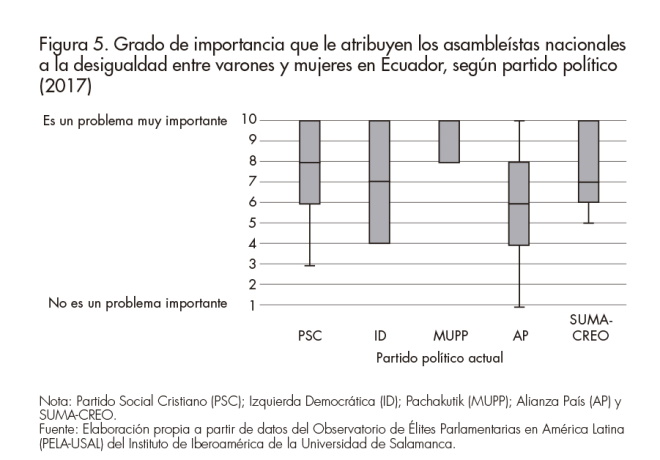

El indicador del IGP que mide el grado de importancia que tiene la desigualdad entre varones y mujeres en Ecuador para los legisladores de cada partido muestra que, si bien no existen grandes variaciones en las medias de los partidos, la dispersión de las respuestas es disímil entre ellos. Dentro de la escala donde 1 es «no es importante» y 10 «es muy importante», se observa que los legisladores de la AP son los que menor importancia le atribuyen a este tipo de desigualdad con una media de 6,02, pero con respuestas muy heterogéneas que se concentran entre los valores 4 y 8. En la figura 5 se ilustran los resultados.

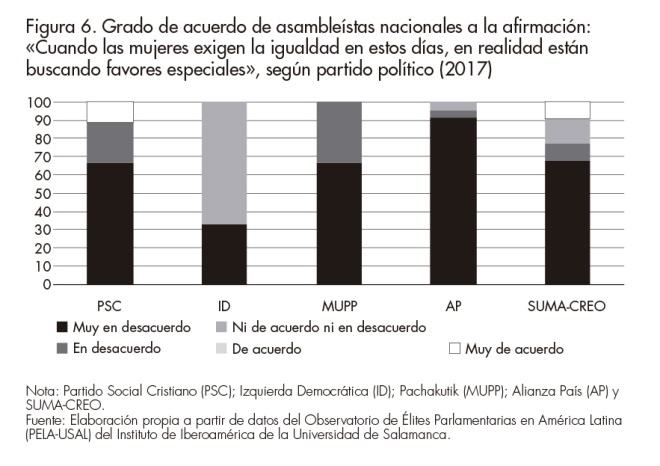

La pregunta de la encuesta PELA-USAL que mide el grado de acuerdo de los asambleístas respecto a la afirmación «Cuando las mujeres exigen la igualdad en estos días, en realidad están buscando favores especiales» presenta una escala donde 1 es «muy en desacuerdo» y 5 «muy de acuerdo». Esta pregunta es interpretada en el marco del cálculo del IGP como el grado de consideración que poseen los/as legisladores/as de las exigencias de género como demandas legítimas. En este caso, las respuestas de los asambleístas ecuatorianos de casi todos los partidos analizados se posicionan entre «muy en desacuerdo» y «en desacuerdo» a esta afirmación, lo que implica considerar las demandas de género como exigencias legítimas.

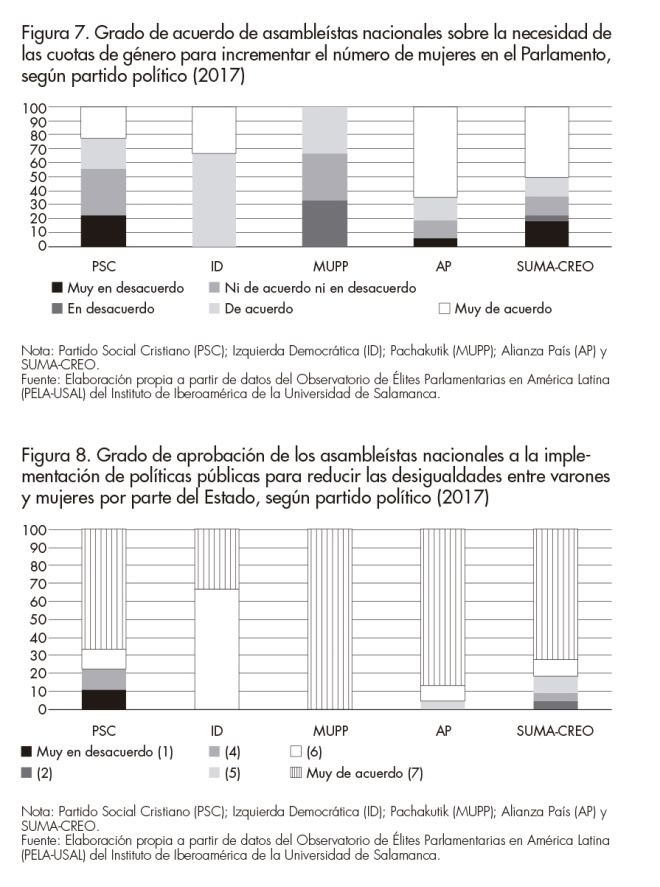

Siguiendo con la misma escala de la pregunta anterior, se observa que los legisladores que más de acuerdo se encuentran con las cuotas de género como una herramienta para incrementar el número de mujeres en el Parlamento son los que pertenecen a la AP e ID, con valores medios de 4,33, y SUMA-CREO (aunque este último muestra una heterogeneidad mayor en sus valores, con una media de 3,78). La figura 7 plasma estos los resultados.

Por último, el indicador del IGP basado en la pregunta de la encuesta de PELA-USAL sobre el grado de aprobación que los parlamentarios tienen respecto a la implementación de políticas públicas para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres por parte del Estado, donde 1 corresponde a «muy en desacuerdo» y 7 «muy de acuerdo», muestra que, en general, los legisladores de los distintos partidos están de acuerdo o muy de acuerdo.

El MUPP y la AP presentan los valores más altos de aprobación debido a una mayor homogeneidad en sus respuestas, con medias de 7 y 6,88. respectivamente. ID, SUMA-CREO y PSC muestran, respectivamente, medias cercanas: 6,39. 6,33 y 5,89. Sin embargo. en estos dos últimos casos, las respuestas son más heterogéneas llegando, en el caso del PSC, a haber legisladores que se manifiestan «muy en desacuerdo». La figura 8 refleja estos valores entre los diferentes partidos analizados.

Consideraciones finales: una agenda de investigación

La aplicación del Índice de Igualdad de Género en Partidos Politos (IGP) a las principales organizaciones políticas ecuatorianas muestra exiguos resultados. Por un lado, se ha podido evidenciar que los partidos analizados adecúan sus estrategias para cumplir con la normativa de paridad vigente que, en lo que atañe a las obligaciones de las organizaciones políticas, se basan en dos puntos: la confección de candidaturas paritarias, alternada y secuencial, en cargos pluripersonales y la conformación paritaria de los máximos órganos de gobierno del partido. Los esfuerzos por cumplir con estas normas se evidencian en los altos valores obtenidos en los indicadores que miden estos dos aspectos. No obstante, por fuera de este marco regulatorio, los partidos muestran importantes dificultades para materializar la promoción y participación política de mujeres en sus organizaciones. La aplicación del IGP ha evidenciado que las debilidades del diseño normativo ecuatoriano son aprovechadas por los partidos para eludir sistemáticamente las prácticas que tienden a fomentar la igualdad de género. Esto se traduce en los bajos resultados de las diferentes dimensiones que miden estos aspectos.

Por otra parte, frente a esta escasa materialización del principio de igualdad en las prácticas de los partidos, los resultados de la dimensión legislativa-actitudinal contrastan ampliamente, mostrando los valores más elevados de la medición. Las opiniones y actitudes de los legisladores de los partidos estudiados revelan, en general, un alto grado de aprobación a la igualdad de género en los distintos planos que se indagaron. Basándose en esto, puede sostenerse que existe una «retórica de la igualdad de género» trasversal a las distintas élites partidistas, que puede relacionarse con un «sesgo de deseabilidad social» que poseen este tipo de preguntas donde los legisladores y legisladoras suelen responder lo que se considera políticamente correcto. Sin embargo, esto no posee un sustento real en las estructuras organizativas de los partidos.

En términos generales, este alto grado de aprobación de la igualdad de género por parte de los legisladores y legisladoras de los partidos, que se manifiesta en un nivel discursivo y actitudinal, puede ser conectado con el comportamiento positivo que asumen las organizaciones políticas respecto a la legislación de paridad. Ambos aspectos muestran cierta adhesión al principio de igualdad, pero solamente en el plano discursivo de sus líderes o en el marco de legislaciones sancionatorias. Existe una brecha entre el comportamiento y las opiniones que asumen los partidos políticos en contextos regulatorios o públicos y las prácticas efectivas en la organización interna o en la conformación de la oferta electoral. En consecuencia, una de las conclusiones a las que arriba este estudio es que los partidos políticos en Ecuador todavía mantienen el principio de igualdad entre mujeres y varones en un plano superficial y retórico, sin que haya penetrado con profundidad en sus estructuras organizativas. De modo que se constituye una simulación de paridad que escenifica prácticas, opiniones y comportamientos tendientes a la igualdad en espacios acotados, es decir, en el plano de la discursividad o en el contexto de prácticas ceñidas a la obligatoriedad jurídica. Además, como puede advertirse, estos mecanismos son comunes a todas las organizaciones políticas estudiadas, sin distinción de pertenencia ideológica.

Finalmente, el aporte empírico de la presente investigación abre diversas posibilidades y líneas de trabajo que invitan a ser profundizadas en futuras pesquisas. Por una parte, sería interesante ampliar esta investigación buscando elementos propios del sistema de partidos ecuatoriano que expliquen estos bajos niveles de igualdad de género detectados. Por ejemplo, se podría profundizar sobre el impacto que poseen la fuerza electoral o los niveles de competencia, así como la importante fragmentación que subsiste entre las organizaciones políticas ecuatorianas. Por otro lado, existen una serie de aspectos constitutivos y comunes a estos partidos que podrían estar impactando en la inclusión/exclusión de las mujeres y de la perspectiva de género. En una investigación empírica realizada a ocho partidos ecuatorianos, Simón Pachano (2007) sostuvo que había una casi total inexistencia de normas escritas que rigieran la vida interna, falta de capacitaciones y actividades permanentes de motivación a los militantes y ausencia de mecanismos de integración entre las diversas instancias que los conformaban. También concluyó que tendían a constituirse en estructuras cerradas y verticalistas a la hora de seleccionar sus candidatos y que poseían un marcado carácter electoralista, convirtiéndose casi exclusivamente en vehículos para la obtención de cargos específicos (ibídem). Sería interesante indagar en qué medida estos aspectos constitutivos de los partidos ecuatorianos, como su deficiencia organizativa, limitada prácticamente a los momentos electorales, en confluencia con el establecimiento de estructuras cerradas y verticales con escasa democracia interna, impactan en una promoción política efectiva y plena de las mujeres en estas organizaciones. Como afirmó Norris (1993), la combinación de estos dos elementos, el grado de institucionalización y el grado de centralización de la organización partidista, ha mostrado afectar directamente en las modalidades de reclutamiento y selección de candidatas. En organizaciones informales y poco institucionalizadas, donde las reglas del partido no son explícitas, ni formalizadas en documentos oficiales y los procesos de nominación de candidaturas son cerrados y centralizados, se tiende a estructuras de patronazgo que perjudican la incorporación de mujeres (Norris, 1993: 321). Es posible que en el caso ecuatoriano la falta de estructuras partidistas sólidas explique, en alguna medida, las dificultades que se presentan para un desarrollo más cabal y profundo de estrategias de promoción política de las mujeres.

En este contexto, esperamos que los resultados de este trabajo den un impulso en esta dirección y puedan contribuir a esfuerzos más consistentes de teorización sobre qué explica que la igualdad entre varones y mujeres siga teniendo una presencia precaria en los partidos políticos ecuatorianos y, más aún, qué impacto tiene esto en la construcción de una democracia paritaria en el país.

Referencias bibliográficas

Albaine, Laura. «Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Un análisis testimonial». Ciencia Política, vol. 11, n.° 21 (2016), p. 335-362.

Alcántara, Manuel. Políticos y política en América Latina. Madrid: Siglo xxi/Fundación Carolina, 2006.

Alcántara, Manuel y Freidenberg, Flavia (eds.). Partidos políticos de América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

Arboleda, María. Levantado el velo: Estudio sobre acoso y violencia política en contra de las mujeres autoridades públicas electas a nivel local en Ecuador. Quito: ONU Mujeres/AMUME, 2012.

Arboleda, María. «La paridad postergada: resultados para las mujeres en las elecciones seccionales 2014 del Ecuador». Democracias, vol. 2, (2014), p. 93-135.

Archenti, Nélida y Tula, María I. Mujeres y política en América Latina: sistemas electorales y cuotas de género. Buenos Aires: Heliasta, 2008.

Archenti, Nélida y Tula, María I. «Cambios normativos y equidad de género: de las cuotas a la paridad en América Latina, los casos de Bolivia y Ecuador». América Latina Hoy, vol. 66, (2014), p. 47-68.

Archenti, Nélida y Tula, María I. «Critical Challenges of Quotas and Parity in Latin America». En: Došek, Tomáš; Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana y Muñoz-Pogossian, Betilde (eds.). Women, Politics and Democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave McMillian, 2017, p. 29-44.

Bareiro, Line y Soto, Lilian. La hora de la igualdad sustantiva: participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano. México: ONU MUJERES, 2015.

Buendía, Silvia y Calapaqui, Karla. Rafael Correa: 9 años de violencia contra las mujeres. Ecuador: Fundación Dayuma, 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 23.03.2019] https://fundaciondayuma.files.wordpress.com/2017/06/mujeres-violencia1.pdf

Caminotti, Mariana. «La representación política de las mujeres en América Latina: dos décadas de avances y retos persistentes». Reformas Políticas en América Latina, (2014) (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2019] https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2015/02/3-mcaminotti_genero.pdf

Freidenberg, Flavia. «¿Qué han hecho los partidos por las mujeres? Una propuesta para medir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los partidos mexicanos». En: Freidenberg, Flavia (eds.). La representación política de las mujeres en México. México: IIJ-UNAM e Instituto Nacional Electoral, 2017, p. 167-216.

Freidenberg, Flavia y Pachano, Simón. El sistema político ecuatoriano. Quito: FLACSO, 2016.

Garzón de la Roza, Gisela; Roza, Vivian y Llanos, Beatriz. Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente. Washington, D.C.: IDEA Internacional y BID, 2010.

Goyes, Solanda. «De las cuotas a la paridad: el caso del Ecuador». En: Llanos, Beatriz (ed.). La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Perú: IDEA Internacional y Comisión Interamericana de Mujeres, 2013, p. 47-86.

Llanos Beatriz y Roza, Vivian. Partidos políticos y paridad: un desafío de la democracia en América Latina. Nueva York: BID e IDEA Internacional, 2015.

Llanos Beatriz y Sample, Kristen. 30 años de democracia: ¿en la cresta de la ola? Participación política de la mujer en América Latina. Suecia: IDEA Internacional, 2012.

Morales Hidalgo, Marcela. «A Revolution with a Female Face? Gender Debates and Policies During Rafael Correa’s Government». En: Sánchez, Francisco y Pachano, Simón (ed.).Assessing the Left Turn in Ecuador. Londres: Palgrave Macmillan, 2019, p. 115-136.

Norris, Pippa y Lovenduski, Joni. Gender and Party Politics. Londres: Sage, 1993.

ONU Mujeres y PARLATINO. «Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria» (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 10.03.2019] https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/06/marco-paritario

Pachano, Simón. «Partidos y sistema de partidos en el Ecuador». Roncagliolo, Rafael y Meléndez, Carlos (eds.). La política por dentro: cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos. Perú: IDEA Internacional, 2007, p. 161-212.

Tello, Flavia. La participación política de las mujeres en los gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una efectiva democracia de género. Centro Eurolatinoamericano de formación política mujeres y ciudad, (2009) (en línea) [Fecha de consulta: 16.03.2019] http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/participacion_mujeres_gob_locales_flavia_mabel_tello.pdf

Bases de datos

Consejo Nacional Electoral, Ecuador (http://cne.gob.ec/es/), 2019.

Género y Partidos Políticos en América Latina (GEPPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (https://www.iadb.org/research/geppal), 2009.

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (https://oig.cepal.org/es), 2019.

Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA), Instituto de Iberoamérica (http://americo.usal.es/oir/elites/). Bajo la dirección del Dr. Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca, España, 1993-2019.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índice de Desigualdad de Género, (http://hdr.undp.org/en/composite/GII), 2019.

Unión Interparlamentaria (http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm), 2019.

Notas:

1- Las acciones afirmativas o cuotas de género son medidas temporales que apuntan al incremento de la participación de mujeres en espacios de representación. Asimismo, la paridad es un objetivo aún más amplio ya que, a diferencia de las cuotas, no es una medida transitoria, sino un principio ordenador permanente de la actividad política.

2- Resulta llamativo observar que los partidos y movimientos ecuatorianos se encuentran ausentes en la base de datos de Género y Partidos Políticos en América Latina (GEPPAL) del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), la cual representa el estudio regional más completo que analiza a 94 partidos de 18 países.

3- En el marco de este trabajo, se hará referencia a «partidos políticos» como un concepto amplio que incluye también a los movimientos políticos.

4- Diversos estudios han nutrido esta línea: Archenti y Tula (2008); Garzón de la Roza et al. (2010); Llanos y Rozas (2015).

5- Creado en 1964 e institucionalizado en 1987, es un organismo intergubernamental unicameral integrado por los congresos y asambleas legislativas nacionales electos democráticamente de América Latina. Su sede permanente está en Panamá. Véase: https://parlatino.org/

6 -Se entiende por igualdad sustantiva al «reconocimiento de condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades» (NM, 2015: 12).

7- Los estudios realizados por el BID e IDEA Internacional sobre este tema revelan que la mayoría de los partidos políticos de la región no cuentan con datos de su militancia desagregados por sexo, lo que impide estimar con precisión esta cifra (Llanos y Rozas, 2015).

8- La distribución del número de escaños en la Asamblea Nacional de estos partidos, en alianzas, es: AP, 74; CREO, 32; PSC, 15; ID, 4, y MUPP, 4 (Consejo Nacional Electoral, 2019).

9- El trabajo de campo de la presente investigación se realizó en las ciudades de Quito y Cuenca entre los meses de febrero y abril de 2019, en el marco del proyecto «Democracia Paritaria en América Latina, con énfasis en élites parlamentarias», llevado a cabo por la Universidad de Salamanca y ONU Mujeres. En esos meses, se realizaron las entrevistas y se recopiló toda la información necesaria para desarrollar la presente investigación.

10- El IGP también toma como referencia el Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres en los Partidos y Movimientos Políticos aplicado en Colombia en 2014, creado por el PNUD y ONU Mujeres, así como el Índice de Igualdad entre hombres y mujeres en los partidos políticos (IIHMP) del proyecto «#MujeresPolíticas: la participación y representación política de las mujeres en México (1990-2016)» del Instituto Nacional Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), dirigido por Flavia Freidenberg. Ambos índices proponen modos de operacionalización de las tres dimensiones presentadas por el estudio de Garzón de la Roza et al., (2010).

11- Las Unidades de género son espacios o instancias organizativas dentro de los partidos encargadas de diseñar estrategias y acciones vinculadas a la igualdad de género.

12- El número de casos seleccionados por partido en la base de datos PELA-USAL son: AP, 48; SUMA-CREO, 22; PSC, 10; ID, 3, y MUPP, 3.

13 -Esto es: Alianza País (AP), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (MUPP), CREO e Izquierda Democrática (ID).

14- Entrevistas realizadas a Marjorie Chávez (PSC), Evelyn Aguas (CREO) y Virgina Andrade (ID).

15- Entrevistas a Alemán Mónica (AP) y Tola Betty (AP).

16- Estatuto del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik: artículo 95. Documento interno propiciado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, 2016

Palabras claves: participación y representación política, mujeres, igualdad de género, partidos políticos, América Latina, Ecuador

Cómo citar este artículo: Accossatto, Romina. «El lugar de las mujeres en los partidos políticos de América Latina: el caso de Ecuador». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 201-228. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.201

Fecha de recepción: 30.06.20

Fecha de aceptación: 07.01.21