Élites políticas y potencias regionales en el conflicto en Libia

Alfonso Casani, profesor Ayudante Doctor, Departamento de ciencia política y de la administración, Universidad Complutense de Madrid. acasani@ucm.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9182-0180

Beatriz Mesa, profesora asociada, Le Collège des Humanités, Sciences Politiques, Juridiques et Sociales de l'Université Internationale de Rabat, Beatriz.mesa@uir.ac.ma. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2733-8768

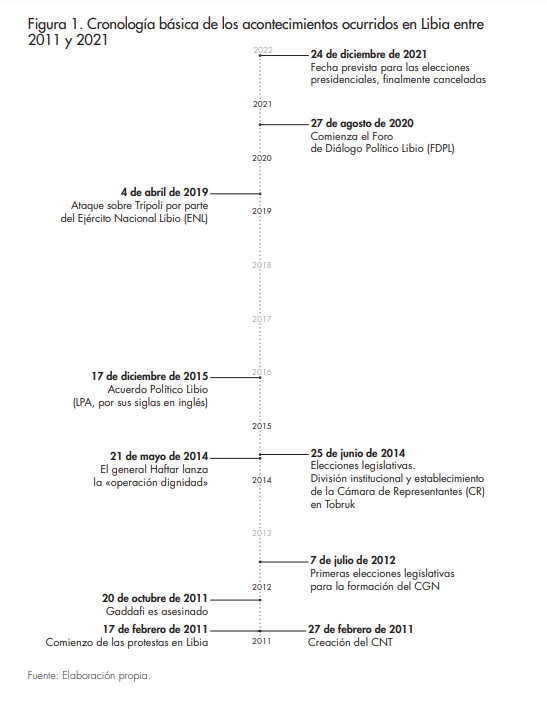

Más de una década después del estallido de la revolución de 2011, Libia continúa sumida en una crisis política, fragmentada institucionalmente y habiendo sido el escenario de dos guerras civiles. Este artículo atiende a la interrelación entre la dimensión nacional e internacional del conflicto, para explicar el modo en que las distintas élites políticas en pugna proyectan una imagen del país hacia el exterior (branding), con el propósito de reforzar su legitimidad nacional e internacional, obtener apoyos materiales y fortalecer su posición en los procesos de negociación de paz. Para ello, analiza los discursos producidos por las élites políticas libias en tres períodos: la primera guerra civil libia (2011) y los años de transición, la segunda guerra civil (2014-2020), así como el intento fallido de celebración de elecciones presidenciales en 2021.

La crisis política en Libia ha cumplido 12 años marcada por una sucesión ininterrumpida de enfrentamientos violentos, dos guerras civiles (2011 y 2014-2020) y la dificultad para alcanzar un acuerdo de paz que conduzca a la estabilidad y unidad institucional del país. La incapacidad para lograr un acuerdo de paz duradero puede atribuirse a su fragilidad identitaria e institucional, influenciada por el tribalismo y la fragmentación del poder entre las milicias y los centros de poder (Lacher, 2020c); sin embargo, este análisis resulta incompleto si no se atiende a la dimensión internacional (Wehrey, 2020; Megerisi, 2020; Harchaoui, 2022). Las estrategias de las élites políticas libias entroncan con un contexto internacional, de injerencia y participación en el conflicto, que les ha permitido tejer alianzas con terceros actores con el fin de favorecer su control territorial y su legitimidad en el proceso de negociación política interno.

Esta competición por la legitimidad se hizo evidente tras la crisis política iniciada en 2014, cuando la negativa por parte del Consejo General de la Nación (CGN) a reconocer los resultados de las elecciones legislativas de ese año condujo a una duplicidad institucional entre el Gobierno de Salvación Nacional, sustituido por el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) –bajo el auspicio de Naciones Unidas, tras la aprobación del Acuerdo Político Libio (LPA, por sus siglas en inglés) en 2015, con sede en Trípoli– y la Cámara de Representantes (CR), que se asentó en la Cirenaica (región oriental). El inicio de una campaña militar por parte del general Jalifa Haftar y el autoproclamado Ejército Nacional Libio (ENL) también en 2014, y su control territorial sobre la Cirenaica, apoyado y reconocido por la CR, contribuyó aún más a enmarañar la ya compleja situación del país. Este entramado de alianzas tribales, políticas e institucionales han constituido dos núcleos de poder en torno a las élites y milicias de Misrata (posteriormente presentes en el CGN y en el GAN) y el centro de poder de Zintan (aliado del general Haftar y la CR). Hasta el momento, ninguna de las iniciativas internacionales multilaterales promovidas desde 2015 han logrado acabar con esta bicefalia, generadora de un bloqueo político que quedaría confirmada, una vez más, tras el fracaso de la convocatoria electoral de diciembre de 2021.

Para analizar este conflicto, este artículo se sitúa en la creciente atención prestada a la interdependencia entre los planos doméstico e internacional como medio para explicar el modo en que las élites políticas nacionales construyen su legitimidad (Del Sordi y Dalmasso, 2018; Jourde, 2007; Holbig, 2011; Hoffmann, 2015). En concreto, Del Sordi y Dalmasso (2018: 98-99) destacan la existencia de un proceso de «legitimación dinámica», que vincula los planos internacional y nacional a través de la generación de una producción política y discursiva que se ajusta a los discursos hegemónicos internacionales por parte de las élites nacionales, y la instrumentalización del reconocimiento internacional con el fin de movilizar apoyos en el plano doméstico. Estos esfuerzos de branding abarcan el «conjunto de discursos y prácticas encaminadas a reconstituir la nación mediante paradigmas de marketing y marcas» (Kaneva, 2011: 118). En este sentido, el branding comprende: 1) el posicionamiento de las élites con respecto a las cuestiones internacionales, y 2) el modo en que el país es proyectado hacia el exterior (tal como es presentada la situación del país, los problemas nacionales que le afectan o los enemigos a los que se enfrenta [Jourde, 2007: 485]).

Ambas dimensiones constituyen los elementos de branding analizados en el presente artículo, en el marco del conflicto libio. En este caso, el ejercicio de branding es singular, puesto que enfrenta entre sí los discursos de distintas élites políticas nacionales, en su competición por el control sobre el proceso político nacional y el afianzamiento de su legitimidad. Como destaca Jourde (2007: 484), frente a las visiones dominantes estatocéntricas, este análisis permite enfatizar el modo en que los distintos actores nacionales construyen su legitimidad hacia el exterior. Como refleja este estudio, cuestiones como la lucha contra el terrorismo, el control de los recursos, el fundamentalismo religioso o los intereses por la regulación de la migración se han convertido en relatos comunes de las élites políticas libias en su búsqueda de apoyos internacionales, resonando con los intereses económicos y securitarios de terceros estados. Los apoyos internacionales son los que condicionan las estrategias y capacidad negociadora de las élites libias ante los distintos procesos de resolución de paz. De este modo, el objetivo del artículo es identificar los principales elementos que comprenden el branding de las élites políticas libias desde 2011, lo que es especialmente relevante en un marco de negociación internacional que se ha caracterizado por favorecer los pactos entre las élites (Fernandez-Molina, 2023).

Por élites libias entendemos las figuras políticas que han ocupado puestos de liderazgo en las distintas instituciones ejecutivas y legislativas del país (así como, en el caso del general Haftar, en el autodenominado ENL) y que, desde esta posición, han participado en los procesos de resolución de paz, tratando de potenciar el reconocimiento de las instituciones que encabezan como actores legítimos en el proceso político. En concreto, el artículo se apoya en discursos y declaraciones de Mustafa Abduljalil, presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), entre 2011 y 2012; Mahmoud Jibril, primer ministro del CNT; Fayez Aal-Sarraj, presidente del Consejo de Presidencia y primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN); Aguilah Salah, presidente de la Cámara de Representantes (CR), el general Haftar (comandante del ENL), y Abdulhamid Dbeibah, primer ministro en el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) desde 2021. Su análisis se apoya principalmente en declaraciones oficiales y entrevistas con la prensa, aunque la primera sección se ha complementado con entrevistas realizadas sobre el terreno a los líderes del CNT durante el período 2011-2014.

Finalmente, en lo que respecta a la estructura del análisis, el artículo se divide en tres períodos temporales. El primero de ellos comprende la primera guerra civil libia, que enfrentó a las fuerzas pro-Gaddafi con los grupos armados organizados en el CNT (los centros de poder de Misrata y Zintan principalmente), y los dos comicios que siguieron a la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi en octubre de 2011, centrándose en el branding producido por el CNT en su búsqueda de reconocimiento internacional. La siguiente sección atiende a la segunda guerra civil libia (2014-2020), que combina períodos de mayor conflictividad (2014-2015 y 2019-2020) con períodos de mayor estabilidad, sin que en ningún momento se lograse resolver la duplicidad institucional a la que condujo la falta de reconocimiento de las elecciones de 2014. Su estudio enfrenta el branding de los dos principales focos de poder, el GAN, como órgano ejecutivo reconocido por Naciones Unidas, y el ENL liderado por el general Haftar y apoyado por la CR. Por último, la tercera sección presta una especial atención al intento fallido de celebración de elecciones presidenciales en el año 2021, tras el acuerdo de un alto el fuego en 2020 y el impulso de una nueva iniciativa de resolución de paz, el Foro Libio de Diálogo Político (FLDP). Su análisis arroja luz sobre el posicionamiento de los actores nacionales e internacionales hacia una posible solución institucional y permite destacar los principales problemas que condujeron a su fracaso y que continúan condenando al país a la duplicidad institucional en la actualidad.

La primera guerra civil y la transición política fallida en Libia (2011-2014)

Las protestas populares que surgieron en 2011 en la ciudad de Bengasi –capital y centro histórico de la región de la Cirenaica, en la costa noreste de Libia– que reclamaban la dimisión del fallecido Muammar al-Gaddafi iniciaron la denominada «Revolución del 17 de febrero». Las tribus excluidas del núcleo duro de Gaddafi, que encabezaron las principales protestas reprimidas por el régimen militar, recurrieron a las armas para hacer frente a la represión, lo que desembocó en la primera guerra civil libia. La organización de las milicias opositoras y los desertores del régimen asentaron las bases del Consejo Nacional de Transición (CNT), cuya formación fue fundamental para alcanzar el derrocamiento del régimen de Gaddafi, convirtiéndose en el único organismo legítimo representante del pueblo del Estado libio y en una voz alternativa al régimen en su proceso de deslegitimación ante los actores internacionales.

Con la creación del CNT en marzo de 2011, encabezado por el exministro de Justicia, Mustafa Abdeljalil, los actores internacionales establecieron los primeros contactos diplomáticos con la oposición libia, iniciándose la carrera internacional hacia la legitimidad del Gobierno de transición. La Francia de Nicolás Sarkozy fue la primera potencia en reconocer al CNT como «representante legítimo del pueblo libio», lo que le confirió varias ventajas, entre ellas: la legitimación de la lucha de los rebeldes contra Gaddafi, la posibilidad de establecer contactos con organizaciones internacionales, así como de recibir ayuda financiera (Talmon, 2019). Este proceso se consolidó con la aprobación, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la intervención militar aérea de la OTAN en el país, que interrumpió el rápido avance de las huestes del régimen libio hacia Bengasi, la ciudad considerada el corazón de la Revolución del 17 de febrero (Gutiérrez de Terán, 2011).

Durante esta primera etapa del conflicto, el objetivo prioritario para Occidente fue desalojar del poder a Gaddafi y sustituir su modelo de sistema autocrático por otro de cariz democrático, además de preservar los puertos y pozos petrolíferos, que jugaron un rol esencial en la reconfiguración de élites y sus alianzas con los actores internacionales (Krauss, 2011). Así, el reparto de las reservas de hidrocarburos fue la piedra angular para los actores en pugna (García Guindo y Mesa, 2015) y condicionaron los distintos acuerdos de paz. Por el contrario, ni las formaciones islamistas que durante décadas habían sufrido la represión del régimen autoritario, ni la ideología de las fuerzas rebeldes antigaddafistas (liberales y conservadoras) supusieron una fuente de preocupación inicial para la comunidad internacional.

El branding del CNT

Las élites de la oposición transitoria libias observaron la preocupación de la comunidad internacional por la posible deriva islamista de un régimen post-Gaddafi. La inquietud afloró cuando la OTAN manifestó ver destellos de Al Qaeda entre las filas insurgentes antigaddafistas, además de escucharse voces de clérigos religiosos que reclamaban la necesidad de hacer regresar Libia al «estado natural de su práctica religiosa»1. Por ello, el CNT desarrolló una fuerte campaña de proyección exterior –a través de las redes sociales (Jones y Mattiacci, 2019) y con la ayuda de medios de comunicación internacionales2– en la que prometía garantías para la instauración de un sistema secular con elecciones libres; así, desarrolló un branding basado en el respeto de los derechos humanos, con el que pretendía alinearse con el discurso de la Unión Europea (UE). Era firme su postura sobre la democracia y el rechazo a la sharia, la defensa de la mujer y la apertura del país a los inversores extranjeros, a los que se garantizaba seguridad jurídica: «Nuestro objetivo es seguir diseñando una nueva Constitución que garantice una justicia independiente, la libertad de prensa, las libertades individuales, que respete los derechos humanos y de la mujer. Rechazamos una república islámica y trabajamos para instaurar una república civil y democrática»3.

Asimismo, la búsqueda de legitimidad se construyó sobre un discurso del país alejado de un escenario políticamente fragmentado según el parámetro tribal, que ya se escuchaba sobre el terreno desde el estallido de la «Revolución del 17 de febrero»4: «Somos un único país, con un único corazón. Nuestro objetivo es liquidar a Gaddafi y en esto todos estamos de acuerdo»5. De esta forma, los miembros del CNT y sus distintos brazos armados adoptaron un mismo discurso que proyectaba al exterior la imagen de un país esencialmente unido, con el fin de obtener el apoyo de la comunidad internacional y desbloquear las negociaciones sobre la declaración de la zona de exclusión aérea por parte de Naciones Unidas (finalmente aprobada el 17 de marzo de 2011, tan solo un mes después del comienzo de las protestas). En esta línea, el presidente del CNT declaraba: «La comunidad internacional debe intervenir aplicando un embargo. Debe impedir que Gaddafi siga utilizando los aviones de combate para masacrar al pueblo, para transportar a mercenarios africanos y nuevas armas que proceden de países de África que colaboran con él. Los intereses comerciales están impidiendo que la comunidad internacional tome una posición determinante, como ya ha hecho Francia. El Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy ha sido el primer país en reconocer el Gobierno de transición. Parece que el clamor del pueblo libio no importa demasiado. ¿Cuántosmuertos tienen que producirse para que haya una reacción?»6.

Durante la primera guerra civil, la participación de poderes regionales fue clave en el avance de la insurgencia armada. La intervención militar de la OTAN, aunque estrictamente aérea, invirtió en pocos meses las relaciones de fuerza entre los rebeldes y Gaddafi. De igual modo, Turquía destacó por ser una de las primeras potencias regionales que transitó de colaborar tímidamente con los rebeldes libios en el plano humanitario7 – mediante la evacuación de heridos de guerra– a apoyar militarmente al CNT, a partir de junio de 2011 (Semo, 2019). Qatar y Emiratos Árabes Unidos, por su parte, dieron soporte logístico a la sublevación armada, proporcionaron el sostén diplomático y mediático al CNT e impulsaron, junto con Líbano, una posición favorable a los rebeldes dentro de la Liga Árabe (Gutiérrez de Terán, 2011: 171).

Nuevas alianzas ante los primeros comicios

El final de la guerra civil –tras el asesinato de Gaddafi por parte de las tropas rebeldes el 20 de octubre de 2011 y la proclamación, cuatro días más tarde, de la «liberación de Libia» por parte de Mustafa Abduljalil, presidente del CNT– dejó ver las raíces profundas del conflicto: poder tribal, afiliaciones ideológicas y reparto de los recursos energéticos. El discurso del presidente del CNT en la «Libia liberada» estuvo marcado por un claro referencial religioso, en el que se reclamaba la ley islámica como la principal fuente de legislación y rechazaba las leyes del matrimonio que limitaban la poligamia8. De esta manera, los actores insurgentes visibilizaron un nuevo branding que configuró las nuevas fuerzas hacia la carrera electoral de la Libia post-Gaddafi y alteró los apoyos internacionales. La división de los poderes en el campo doméstico libio contribuyó a un cambio de posición de los terceros países involucrados en el conflicto. Si bien Francia, el Reino Unido y Estados Unidos se situaron en un principio del lado de los rebeldes, esta configuración se transformó al término de las primeras elecciones democráticas de 2012, cuando se conformó el Consejo General de la Nación (CGN). Estos tres países clave de la intervención atlantista apoyaron la formación política y milicias del bando liberal (alineadas con el centro de poder de la ciudad de Zintán), esto es, con la Alianza de Fuerzas Nacionales, liderada por una exfigura del régimen de Gaddafi y destacado desertor en los inicios de la revolución del 17 de febrero, Mahmoud Jibril. Como principal oposición a este partido, se situó la estructura tribal conservadora (procedente de Misrata) que respondía al nombre de Partido de la Justicia y Construcción, ligado a los Hermanos Musulmanes (con los apoyos de Turquía y Qatar). Estos dos bloques, que se habían unido coyunturalmente para derrocar a Gaddafi, entraron en una nueva pugna política que finalmente desembocó en una segunda guerra civil (García Guindo y Mesa, 2015).

La nueva conflagración surgió tras la victoria del bloque liberal en las elecciones parlamentarias del 25 de junio de 2014, que debían determinar la creación de la Cámara de Representantes (CR). Surgieron tensiones entre el bloque liberal y las fuerzas políticas vinculadas al movimiento de los Hermanos Musulmanes, mayoritarias en el CGN pero en minoría en la nueva CR, cuyo intento de abortar las elecciones culminó en una duplicidad institucional. Mientras que el CGN y las milicias conservadoras, rebautizadas como «el amanecer libio» (Fajr Libya), permanecieron en Trípoli, la CR se asentó en Tobruk, en la región de la Cirenaica, con el apoyo del general Jalifa Haftar. Al margen de estos, emergieron otros actores como Ansar al Sharía y la organización Estado Islámico, sin apenas legitimidad ni control territorial, pero cuya presencia determinaría el branding y discurso de las élites políticas hacia el exterior en los años siguientes, en el marco de la lucha antiterrorista. Tal es el caso del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) y, sobre todo, del general Haftar, cuyo discurso antiislamista le hizo ganar nuevos apoyos internacionales, como los de Rusia, Egipto o Emiratos Árabes Unidos.

El surgimiento del general Haftar, un antiguo mando militar renegado exiliado en Estados Unidos, como actor político relevante se enmarca en el contexto de polarización política vivida en 2014 cuando, en una intervención televisiva protagonizada el 14 de febrero de ese año, realizó un llamamiento a la disolución del CGN y a la formación de un nuevo Gobierno de transición. Su ultimátum culminó en el lanzamiento de la campaña militar «operación dignidad» en el oeste del país en mayo y la creación del autodenominado Ejército Nacional Libio (ENL). El fracaso de su golpe de Estado y la extensión de la campaña militar a lo largo de los años siguientes (hasta el alto el fuego firmado en 2020) ha permitido a Haftar extender su control territorial en la zona oriental y sur del país, vinculándose a la CR como comandante de las fuerzas armadas del país. Su branding es analizado en la siguiente sección.

La segunda guerra civil (2014-2020) y el Acuerdo Político Libio (LPA) de 2015

La escalada bélica de la segunda guerra civil libia supuso la intensificación de la influencia y la proyección de los intereses sobre el terreno extranjeros en Libia (Wehrey, 2020), además de acentuar la «guerra de narrativas» entre los bandos enfrentados, financiada y promovida por estos terceros estados a través de medios de comunicación, como canales de televisión y bots en redes sociales (Wehrey, 2020; Lacher, 2020b). Estas campañas digitales contribuyeron a difundir algunos de los principales elementos que conforman el branding de las élites en pugna. El comienzo de la invasión de Trípoli por parte de Haftar en 2019, por ejemplo, fue acompañada por una campaña virtual de apoyo que destacaba su desafío a los grupos islamistas violentos y empleaba lemas como el de «un solo hombre puede cambiar la historia» (Lacher, 2020a).

El conflicto armado y la proliferación de instituciones legislativas (que, en 2014, enfrentaban a la CR, trasladada a Tobruk, y el CGN, asentado en Trípoli) propiciaron la firma del Acuerdo Político Libio (LPA, por sus siglas en inglés) en Sjirat (Marruecos) en 2015. El acuerdo, firmado por miembros de ambos parlamentos bajo el auspicio de Naciones Unidas, promovió un nuevo diseño institucional unificado, bajo la forma de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), un Parlamento (la CR) y un Consejo de Estado (en el que se integraron los miembros del CGN). La negativa de la CR a ratificar el acuerdo, la imposibilidad del GAN de controlar el territorio, y el debate en torno al control sobre el futuro ejército libio, reclamado por Haftar, se convirtieron en los principales escollos de este período, hasta la paralización del proceso de paz.

En este contexto, el GAN, reconocido internacionalmente, pero sin apenas autoridad sobre el terreno, se estableció como el interlocutor de la comunidad internacional. La lucha contra el terrorismo, así como la presencia de la organización Estado Islámico en el país, y el control de la migración (materializado en su capacidad para alcanzar acuerdos con terceros estados), han constituido dos elementos esenciales de su branding, resonando con las preocupaciones securitarias de la comunidad internacional hacia el conflicto libio (Fernandez-Molina, 2023). Por su parte, su representación hacia el exterior destacaba su legitimidad institucional9 y su voluntad por alcanzar la unificación del país10. Esta voluntad se ejemplificó en la búsqueda inicial de Al-Sarraj de aprobación por parte de la CR, si bien posteriormente continuó gobernando sin importar que la CR no aprobase su investidura y su mandato expirase en 2017. Su proyección internacional contrastaba con la falta de compromiso del general Haftar con los procesos de negociación –«lo que ha hecho en los últimos años demuestra que no será un socio en el proceso político», afirmaba Al-Sarraj en 2019–11, y su escaso compromiso democrático: «se trata de un conflicto entre aquellos que quieren un Estado democrático en el que los militares estén bajo el control de una autoridad política y aquellos que quieren un gobierno militar, totalitario»12.

Desde la perspectiva del bloque contrario, la CR declaró «ilegítimos» al GAN y a Al-Sarraj, argumentando que «la legitimidad es otorgada por el pueblo, no por fuerzas extranjeras» y acusó a Ghassan Salamé, enviado especial de Naciones Unidas, de favorecer al GAN en el proceso de resolución de paz13. Por su parte, el branding de Haftar, vinculado a la CR, evocaba la firmeza de un hombre militarmente fuerte, capaz de restablecer el orden estatal, con un ejército unificado que hacía de la lucha contra el terrorismo una prioridad (Eaton, 2021). En el plano internacional, su discurso contra el terrorismo y la necesidad de un líder político fuerte entroncaba con la ola contrarrevolucionaria impulsada desde Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y el Egipto de Abdelfatah al-Sisi (Dannreuther, 2015; Kamrava, 2012), pero también con las preocupaciones securitarias de otros países como Francia. Así, la guerra contra el terrorismo y la lucha contra el fundamentalismo religioso se convirtieron tanto en los pilares centrales de legitimación de su acción como en la narrativa de descrédito de sus enemigos. «El CGN permitió que todas las fuerzas terroristas del mundo vinieran a Libia y coexistieran con el pueblo libio. (...) Los Hermanos Musulmanes lideran este movimiento», argumentó Haftar en una entrevista el día siguiente al comienzo de su operación militar: «Nos enfrentamos al mismo enemigo [que Egipto] y ese son los Hermanos Musulmanes, una enfermedad maligna que pretende extenderse por todos los huesos del mundo árabe»14. El discurso formulado recoge los intereses de Egipto de contener las fuerzas islamistas –personificadas tanto en el partido de Justicia y Construcción como en la expansión de la organización Estado Islámico por el norte del país, y reforzar la seguridad de su frontera con Libia15–, de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para combatir el islam político, así como las preocupaciones sobre el terrorismo de la UE, lideradas por Francia. El apoyo de estos países al general Haftar se ha traducido en ayuda militar, apoyo diplomático y financiero. El uso de drones y venta de material militar, la gestión de la base aérea de Al Khadim por parte de Emiratos Árabes Unidos, el uso y financiación de mercenarios (inicialmente de Chad y Sudán, y posteriormente rusos, en el caso de Haftar, así como turcos y sirios en el caso del GAN), o los ataques aéreos esporádicos sobre territorio libio16 ejemplifican la dimensión militar de la injerencia extranjera.

La comparativa con Egipto trasciende el carácter bélico y refleja también sus ambiciones políticas (Lefèvre, 2014: 602). «No deseo el poder, pero si el pueblo me pidiera que asumiera el poder a través de las urnas (...) no dudaría en responder a esa petición», afirmó Haftar17. La promoción de una campaña popular de recogida de firmas solicitando la formación de un Gobierno por parte de Haftar (inspirada en una campaña similar lanzada por el presidente de Egipto, Al-Sisi, en 2013) (Harchaoui, 2022: 18) o su candidatura en las fallidas elecciones de 2021 confirman esa voluntad. La expiración del mandato del GAN en diciembre de 201718, sin que hubiese logrado promulgar una constitución o celebrado elecciones, fue aprovechada por el general Haftar para declarar «nulas todas las instituciones creadas por este acuerdo»19.

La participación de Haftar en una serie de iniciativas diplomáticas impulsadas por Francia entre 2017 y 2018 contribuyó a legitimar su papel como actor político, equiparándole de facto a los líderes del resto de instituciones políticas libias, entre ellas, la figura del propio Al-Sarraj como presidente del país con reconocimiento internacional. Dichas iniciativas, un reflejo del interés estratégico de Francia por el Mediterráneo y del papel primordial que ocupaba el terrorismo en la política nacional francesa (Daguzan, 2020), se justificaron por el deseo francés de «contribuir a la resolución de la crisis libia» y la invitación de Haftar en la necesidad de incluir «a todos los actores»20. Como afirmó Jean-Yves Le Drian, en aquel momento ministro de asuntos exteriores francés, en una entrevista concedida en mayo de 2019 (en plena ruptura de negociaciones por parte de Haftar, tras su ataque a Trípoli): «apoyo todo lo que sirva a la seguridad de los franceses y de los países amigos de Francia»21. Las calificaciones vertidas hacia el GAN en esa misma entrevista, al que, a pesar de ser reconocido por Francia, acusaba de colaborar con «atracadores», «especialistas en la depredación», «yihadistas» y «contrabandistas»22, comparten el branding proyectado por Haftar. El encuentro celebrado en París en 2018 culminó en un compromiso de celebración de elecciones presidenciales antes de que finalizase el año. Tras su fracaso, una nueva hoja de ruta sería acordada en Abu Dhabi en 2019 entre Al-Sarraj y Haftar. Ambas iniciativas muestran intentos de llevar a cabo acciones políticas al margen de Naciones Unidas y contribuyeron a legitimar la figura política de Haftar.

El proceso de paz (que no había logrado materializarse en un proceso electoral, como se proponía) quedó definitivamente interrumpido tras el lanzamiento de una ofensiva militar por parte del Ejército Nacional Libio (ENL) sobre Trípoli el 4 de abril de 2019. Este ataque, coincidiendo con la visita al país del secretario general de Naciones Unidas, se enmarcaba en el mismo discurso de inseguridad y extremismo religioso que ya había sido esgrimido por Haftar cuando lanzó la Operación Dignidad en 201423, además de mostrar la percepción de apoyo que tenía desde el exterior (Wehrey, 2020: 26). Notablemente, destaca la postura adoptada por Estados Unidos que, contradiciendo su posición previa de apoyo a las iniciativas de Naciones Unidas, mantuvo un contacto estrecho con Haftar los días previos a la invasión (Wehrey, 2020: 26) y emitió un comunicado de apoyo a través de la Casa Blanca, reconociendo «el importante papel desempeñado por el Mariscal Haftar en la lucha contra el terrorismo y la protección de los recursos petrolíferos de Libia» y su «visión común de la transición de Libia hacia un sistema político estable y democrático»24.

La ofensiva recibió ayuda financiera de Arabia Saudí25 y apoyo militar de Emiratos Árabes Unidos, con drones y apoyo material (Wehrey, 2020: 27), y de Rusia a través del grupo mercenario Wagner. Un informe de Naciones Unidas denunció, en mayo de 2020, la presencia de hasta 1.200 mercenarios rusos desplegados en territorio libio26. También contó con apoyo diplomático (Francia evitó que el comunicado de condena al ataque emitido por la UE mencionase explícitamente a Haftar [Ehl, 2019]) y mediático. La campaña mediática desencadenada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí a favor de Haftar reflejó un cambio de narrativa: de la amenaza del «islamismo» se pasó a denunciar la «corrupción» y «distribución desigual de recursos» (Wehrey, 2020: 24). Igualmente, la intervención militar turca a favor del GAN, que eventualmente cambió el rumbo de la guerra a favor de este último, suscitó amplias críticas de intervencionismo extranjero y denuncias en torno a las «ambiciones otomanas» (ibídem: 200)27. Ya en febrero de 2019, dos meses antes del comienzo del ataque, las tropas de Haftar habían bombardeado el aeropuerto de Mitiig argumentando que se trataba de un «centro de operaciones del Ejército turco» y había interrumpido la producción de petróleo para evitar que se utilizase para financiar a las tropas turcas (International Crisis Group, 2020).

Por su parte, el GAN respondió recuperando sus críticas hacia el general Haftar, acusado de torpedear el proceso de paz («[la ofensiva demuestra que] solo estaba tratando de ganar tiempo», declaró Al-Sarraj) y de crímenes de guerra contra la población libia28. El llamamiento a la comunidad internacional a intervenir a través de «todos los medios posibles» evocaba los intereses securitarios occidentales, subrayando elementos discursivos tradicionales como el papel estabilizador ejercido por el GAN con respecto al terrorismo y la migración: «Lo que va a ocurrir con este colapso de la seguridad es que 800.000 inmigrantes ilegales que se encuentran temporalmente en suelo libio tendrán que abandonar Libia y cruzarán el mar hacia Europa. Y entre esos 800.000 hay terroristas y delincuentes»29.

Hacia un acuerdo de paz: las elecciones fallidas de 2021

Esta sección analiza el posicionamiento de los distintos líderes políticos ante la posibilidad, finalmente fallida, de celebrar elecciones presidenciales en diciembre de 2021. Fue una oportunidad electoral propiciada por el fracaso de la ofensiva de Haftar sobre Trípoli y el alto el fuego alcanzado en agosto de 2020 entre el GAN y la CR (firmado por Haftar en octubre de ese año) y por el éxito del Foro de Diálogo Político Libio (FDPL), una iniciativa de resolución de paz promovida bajo los auspicios de la comunidad internacional. Esta etapa –y, en última instancia, el fracaso de las elecciones– continúan reflejando la injerencia de intereses extranjeros, pero también una evolución de las narrativas de las distintas élites libias, que han enfatizado la necesidad de un proceso electoral y la idoneidad de sus respectivas candidaturas (Harchaoui, 2022).

El alto al fuego acordado en agosto de 2020, así como los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo durante el año anterior, confirmaron la creciente influencia de Turquía (que intervino militarmente en el país en auxilio del GAN) y de Rusia (favorable al general Haftar y presente en el país a través del grupo Wagner) (Bakir, 2020), pero también –como respuesta a esta influencia– la mayor proyección de los intereses estadounidenses sobre el país, que adquirió un papel más prominente en la promoción de elecciones en 2021 (Chuprygin et al., 2021: 56). Asimismo, las dificultades para lograr un acuerdo entre las élites político-institucionales libias propiciaron una aproximación menos institucional en el marco del FDPL, formado por 75 participantes de todo el espectro político-social libio para la promoción de una solución política. En noviembre de 2020, el FDPL acordó la celebración de elecciones el 24 de diciembre de 2021. El anuncio abría un período de esperanza para el país, que parecía confirmarse tras la aprobación, el 5 de febrero de 2021, del primer Gobierno de Unidad Nacional (GUN) desde la fragmentación institucional de 2014, presidido por Abdelhamid Dbeibah. A pesar de ello, la convocatoria electoral se enfrentó desde su comienzo a múltiples problemas: la inexistencia de un marco legal o constitucional que permitiese la celebración de elecciones, la inseguridad en el país, la falta de voluntad de las élites libias, los desafíos organizativos, así como la injerencia extranjera durante la carrera electoral (Harchaoui, 2022; Akamo, 2022; Khalifa, 2022).

La convocatoria registró un alto número de candidaturas (98 propuestas, 73 aceptadas), que incluyeron a los líderes de las instituciones actuales (Dbeibah, como presidente del GUN, o Aguilah Saleh, presidente de la CR), los candidatos concurrentes al liderazgo del GUN (Ahmad Mitig o Fathi Bashagha, ambos antiguos ministros del GAN) y antiguos líderes políticos como Ali Zeidan (primer ministro del Consejo General de la Nación [CGN] entre 2012 y 2014). Entre las candidaturas más controvertidas figuraban el mencionado Dbeibah, que se había comprometido a no concurrir a las elecciones al aceptar su cargo como primer ministro del GUN e incumplía el requisito electoral de abandonar su cargo tres meses antes de la celebración de los comicios; el general Haftar, cuestionado por su ofensiva fallida sobre Trípoli, y Saif al-Islam Gaddafi (hijo del general Gaddafi), buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).

La forma de participación de los distintos líderes políticos muestra la evolución del branding utilizado hasta entonces, que abandona la dialéctica más conflictual para defender una necesidad constructiva y de estabilidad del Estado libio. Ya no se busca proyectar una imagen de protector ante las amenazas al país, sino la de un estadista, capaz de impulsar cuestiones clave para el país y que lo fueron de la campaña, tales como la reconciliación nacional, la reconstrucción, la reforma económica o la lucha contra la corrupción. A pesar de ello, la cita electoral hacía frente a importantes puntos de controversia, principalmente, respecto al apoyo o rechazo a la ley electoral, a la aceptación de candidaturas y a la presencia de tropas extranjeras.

El primer bache que se produjo fue la aprobación unilateral de una ley electoral para la celebración de elecciones presidenciales por parte de Aguila Saleh, portavoz de la CR. Ello no contempló los procedimientos legales estipulados, careció de consenso entre las instituciones, ignoró la hoja de ruta aprobada por el FDPL (que había previsto la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas) y reforzó el futuro político de los distintos líderes concurrentes a los comicios, al permitir su reincorporación a sus instituciones de procedencia tras las elecciones (una medida dirigida hacia Haftar y al propio Saleh como presidente de la CR). A pesar de ello, la ley apenas tuvo detractores en el plano internacional: Francia apoyó explícitamente la ley aprobada30, mientras que la mayor parte de la comunidad internacional la reconocía implícitamente al evitar pronunciarse sobre su legalidad, topándose tan solo con el rechazo de Italia y Turquía, ambos países cercanos al GUN(Harchaoui, 2022: 35). El apoyo de Turquía a Dbeibah y su reticencia a retirar sus tropas del territorio libio fueron, de hecho, una fuente de tensión de cara a las elecciones.

Por su parte, Haftar mantuvo un branding que bebía de la campaña militar impulsada desde 2014, en defensa de «la unidad, la independencia y la soberanía» para apoyar «el camino de la libertad, la independencia y el progreso [frente al] camino del conflicto, lo irracionalidad y la tensión»31. Su papel como comandante supremo del ENL, en entredicho desde el Acuerdo Nacional Libio (LPA, por sus siglas en inglés) de 2015, se enfatizó a través de la celebración de un desfile militar en Bengasi en mayo, que le permitió hacer gala de su fuerza militar y organización, y de su control sobre el este del país (Vernhes, 2021). La candidatura de Haftar había sido apoyada indirectamente en el pasado por Francia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos mediante la propuesta unilateral de celebración de elecciones y el empuje diplomático por celebrar elecciones presidenciales en 2021 (Harchaoui, 2022). Ambas opciones favorecían al general Haftar, al implicar el nombramiento del presidente sin que exista un marco constitucional previo.

Aún más controvertida fue la candidatura de Saif al-Islam Gaddafi. Tras una década desaparecido, el segundo hijo del coronel Gaddafi había revelado su existencia en julio de 2021 a través de una entrevista al New York Times32, en la que enarboló un discurso de carácter antisistema, que denunciaba el fracaso de la revolución, la inseguridad existente y su incapacidad de construir un Estado. Esta narrativa se sustentaba sobre la nostalgia que parte de la población sentía por el régimen de su padre (Jackson, 2021). La campaña del hijo de Gaddafi supuestamente fue apoyada por Rusia, que buscaba diversificar sus apoyos entre el general Haftar y este candidato33. Tanto Haftar como Saif al-Islam Gaddafi forman parte de la tendencia contrarrevolucionaria que se ha extendido a lo largo de la región desde 2011.

Finalmente, la suspensión de las elecciones, anunciada dos días antes de su celebración por la Comisión Electoral Libia, y el nombramiento de Fathi Bashaga como primer ministro de un nuevo Gobierno de Estabilidad Nacional por parte de la CR en febrero de 2022, en paralelo a la existencia del GUN, sumió de nuevo a Libia en la duplicidad institucional, retornando a la parálisis política que ha caracterizado al país desde hace una década.

Conclusiones

El análisis del branding producido por las élites libias desde 2011 muestra una evolución en torno a dos ejes. Por un lado, se observa una evolución del branding desde un carácter unitario –emitido por el Consejo Nacional de Transición (CNT) durante la primera guerra civil con el fin de proyectar un frente unido frente al régimen de Gaddafi– hacia una multiplicidad de brandings, a medida que las élites libias se diversifican y compiten por el poder.

El segundo eje atiende a la evolución temática del branding, influenciada por el contexto político y por las preocupaciones de la comunidad internacional hacia el conflicto libio. De este modo, se observa un primer énfasis en el proceso de democratización del país y respeto de los derechos humanos, el cual evolucionó hacia una aproximación de carácter secturitario en el período 2014-2020 y, finalmente, hacia un discurso de reconciliación nacional y responsabilidad de Estado en la convocatoria electoral de 2021. Aunque el enfoque securitario es transversal a todas las etapas, este cobra relevancia a partir de 2014, con un énfasis especial en la migración y la lucha contra el terrorismo, el cual es esgrimido tanto por el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) como, sobre todo, por el general Haftar. Este discurso ha entroncado con las campañas contrarrevolucionarias impulsadas por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia (Dannreuther, 2015; Kamrava, 2012), pero también con el creciente peso securitario de la Política de Vecindad de la UE (Florensa, 2022).

En línea con lo defendido por Del Sordi y Dalmasso (2018), la resonancia de los discursos nacionales en el exterior no solo contribuye a su legitimidad internacional, sino que tiene una clara traducción sobre el terreno, en aspectos materiales y en poder de negociación durante los procesos de paz. El reconocimiento internacional es un elemento clave en la participación y capacidad negociadora de las élites libias en los intentos de procesos de paz, lo que explica el énfasis concedido por las élites libias a la proyección de un branding hacia el exterior (tal y como refleja, por ejemplo, el interés de Haftar por ser progresivamente incluido en los diálogos de paz, a pesar de controlar ya de facto una gran parte del territorio). Del mismo modo, el apoyo internacional es instrumentalizado para desacreditar a los actores libios en el plano nacional, como reflejan las acusaciones de fundamentalismo islámico que rodeaban a las tribus de Misrata o las críticas a los vínculos entre el GAN y, posteriormente, el GUN, y Turquía. La interconexión entre los intereses e influencia de los actores libios y otros estados subraya la complejidad de un conflicto que más de una década después continúa sin solución.

Referencias bibliográficas

Akamo, Jesutimilehin O. «Laying the Groundwork for Peace in a Fragmented Libya». IAI Istituto Affari Internazionali, (7 de enero de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://www.iai.it/en/pubblicazioni/laying-groundwork-peace-fragmented-libya

Bakir, Ali «The UAE’s Disruptive Policy in Libya». Insight Turkey, vol. 22, n.º 4 (2020), p. 157-178. DOI: 10.25253/99.2020224.10 (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://www.insightturkey.com/articles/the-uaes-disruptive-policy-in-libya

Casani, Alfonso y Fernández-Molina, Irene. «Repertorios de prácticas en la política turca hacia el conflicto de Libia y la intervención militar de 2020». Revista De Estudios Internacionales Mediterráneos, n.º 33 (2022), p. 87-113. DOI: https://doi.org/10.15366/reim2022.33.004 (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://revistas.uam.es/reim/article/view/reim2022_33_04

Chuprygin, Andrey; Zeltin, Larisa A. y Matrosov, Valery. «Libya, the United States and Russia in the Never-Ending Game of Checkers». Russia in Global Affairs, vol. 19, n.º 3 (2021), p. 50-63. DOI: 10.31278/1810-6374-2021-19-3-50-63 (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://eng.globalaffairs.ru/articles/usa-russia-never-ending-game/

Daguzan, Jean-François. «La France et l’UE en Méditerranée: entre esprit de système et réalités». Politique étrangère, vol. 4, n.º Hiver (2020), p. 109-120. DOI: 10.3917/pe.204.0109 (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2020-4-page-109.htm

Dannreuther, Roland. «Russia and the Arab Spring: Supporting the Counter-Revolution». Journal of European Integration, vol. 37, n.º 1 (2015), p. 77-94. DOI: 10.1080/07036337.2014.975990.

Del Sordi, Adele y Dalmasso, Emanuela. «The Relation between External and Internal Authoritarian Legitimation: The Religious Foreign Policy of Morocco and Kazakhstan». Taiwan Journal of Democracy, vol. 14, n.º 1 (2018), pp. 95-116.

Eaton, Tim. «The Libyan Arab Armed Forces». Chatham House, (2 de junio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://www.chathamhouse.org/2021/06/libyan-arab-armed-forces

Ehl, David. «EU-France plit on Libya boosts Haftar». DW, (23 de abril de 2019) (en línea) [Fecha de consulta 29.08.2023] https://www.dw.com/en/eu-france-split-on-libya-as-khalifa-haftar-strikes-tripoli/a-48449352

El Gomai, Anas y Fishman, Ben. «Beyond the Ceasefire in Libya». The Washington Institute, (25 de agosto de 2020) (en línea) [Fecha de consulta :01.03.2023] https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/beyond-ceasefire-libya

Fernández-Molina, Irene. «Recayendo en un punto muerto: las recurrentes fracturas gubernamentales y los dilemas de reconocimiento internacional en Libia». Real Instituto Elcano, (25 de abril de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 29.08.2023] https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/fracturas-gubernamentales-y-dilemas-de-reconocimiento-internacional-en-libia/

Florensa, Senen. «The Big Powers, the Mediterranean and the Impact of the War in Ukraine (US, EU, Russia, China)». IEMed Mediterranean Yearbook 2022, (2022) (en línea) [Fecha de consulta: 01.03.2023] https://www.iemed.org/publication/the-big-powers-the-mediterranean-and-the-impact-of-the-war-in-ukraine-us-eu-russia-china/?lang=es

Fuente Cobo, Ignacio. «LIBIA, la guerra de todos contra todos». IEEE, (10 de septiembre de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-analisis/2014/DIEEEA46-2014.html

García Guindo, Miguel y Mesa, Beatriz. «Libia: la “nueva guerra” por el poder económico». Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, n.º 109 (2015), p. 91-108 (en línea) [Fecha de consulta: 29.08.2023] https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/109/libia_la_nueva_guerra_por_el_poder_economico

Gutiérrez de Terán, Ignacio. «La revuelta libia y la incógnita de la transición», en: Gutiérrez de Terán, Ignacio y Álvarez-Ossorio, Ignacio (eds.) Informe sobre las revueltas árabes. Madrid: Ediciones del Oriente y del mediterráneo, 2011, p. 147-180.

Harchaoui, Jalel. «Libya’s Electoral Impasse». Noria Research, (noviembre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 03.02.2023] https://noria-research.com/libyas-electorial-impasse/

Hauck, Volker; Knoll, Ana y Cangas, Alisa Herrero. «EU Trust Funds – Shaping more comprehensive external action?». European Centre for Development Policy Management, n.º 81 (2015), p. 1-17.

Hoffmann, Bert. «The international dimension of authoritarian regime legitimation: insights from the Cuban case». Journal of International Relations and Development, vol. 18, nº. 4 (2015), p. 556-574. DOI 10.1057/jird.2014.9.

Holbig, Heike. «International Dimensions of Legitimacy: Reflections on Western Theories and the Chinese Experience». Journal of Chinese Political Science, nº16 (2011), p. 161-181. DOI: 10.1007/s11366-011-9142-6.

International Crisis Group. «Turkey Wades into Libya’s Troubled Waters». International Crisis Group, reporte n.º 257 (30 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.02.2023] https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/257-turkey-wades-libyas-troubled-waters

Jackson, Lauren. «Will Libya Be Ruled by Another Qaddafi?». The New York Times, (22 de octubre de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 29.08.2023] https://www.nytimes.com/2021/10/22/podcasts/qaddafi-libya-elections.html

Jones, Benjamin T. y Mattiacci, Eleonora. «A Manifesto, in 140 Characters or Fewer: Social Media as a Tool of Rebel Diplomacy». British Journal of Political Science, vol. 49, n.º 2 (2019), p. 1.469-2.112. DOI: 10.1017/S0007123416000612 (en línea) [Fecha de consulta: 27.08.2023] https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/manifesto-in-140-characters-or-fewer-social-media-as-a-tool-of-rebel-diplomacy/82518E669A274B26E898A567FE22531F

Jourde, Cédric. «The International Relations of Small Neoauthoritarian States: Islamism, Warlordism, and the Framing of Stability». International Studies Quarterly, vol. 51, n.º 2 (2007), p. 481-503.

Kamrava, Mehran. «The Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution». Orbis, vol. 56, n.º 1 (2012), p. 96-104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2011.10.011

Kaneva, Nadia. «Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research». International Journal of Communication, vol. 5, (2011), p. 117-141.

Khalifa, Asma. «Why Elections Won’t Happen in Libya». Arab Reform Initiative, (22 de diciembre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2023] https://www.arab-reform.net/publication/why-elections-wont-happen-in-libya/

Krauss, Clifford. «The Scramble for Access to Libya’s Oil Wealth Begins». The New York Times, (23 de agosto de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 29.08.2023] https://www.nytimes.com/2011/08/23/business/global/the-scramble-for-access-to-libyas-oil-wealth-begins.html

Lacher, Wolfram. «Drones, Deniability, and Disinformation: Warefare in Libya and the New International Disorder (2/2)». Libya Tribune,(marzo de 2020a) (en línea). [Fecha de consulta: 21. 11.2023] https://en.minbarlibya.org/2020/03/08/drones-deniability-and-disinformation-warefare-in-libya-and-the-new-international-disorder-2-2/.

Lacher, Wolfram. «Magnates, Media, and Mercenaries: How Libya’s conflicts produce transnational networks straddling Africa and the Middle East». Project on Middle East Political Science, (junio de 2020a2020b) (en línea) [Fecha de consulta: 03.03.2023] https://pomeps.org/magnates-media-and-mercenaries-how-libyas-conflicts-produce-transnational-networks-straddling-africa-and-the-middle-east

Lacher, Wolfram. Libya’s Fragmentation. Structure and Process in Violent conflict. Londres: I.B. Tauris, 2020b2020c.

Lefèvre, Raphaël. «An Egyptian Scenario for Libya?». The Journal of North African Studies, vol. 19, n.º 4 (2014), p. 602-607. DOI: 10.1080/13629387.2014.941149

Liga, Aldo. «Playing with Molecules»: The Italian Approach to Libya”. IFRI, (abril de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 07.02.2023] https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/playing-molecules-italian-approach-libya

Megerisi, Tarek. «Geostrategic Dimensions of Libya’s Civil War – Africa Center». Africa Center for Strategic Studies, (18 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 07.02.2023] https://africacenter.org/publication/geostrategic-dimensions-libya-civil-war/

Semo, Marc. «L’affaire libyenne, ou les contradictions de la diplomatie turque», en Schmid, Dorothée (ed.) La Turquie au Moyen-Orient : Le retour d’une puissance régionale? París: CNRS Éditions, 2019, p. 261-281.

Sorroza Blanco, Alicia. «Intervención en Libia: un puzzle de intereses europeos». Real Instituto Elcano, (29 de abril de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 07.02.2023] https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/intervencion-en-libia-un-puzzle-de-intereses-europeos-ari/

Talmon, Stefan. «Recognition of the Libyan National Transitional Council». ASIL, vol. 15, n.º 16 (2019) (en línea) [Fecha de consulta 28.08.2023] https://www.asil.org/insights/volume/15/issue/16/recognition-libyan-national-transitional-council

Vernhes, Sarah. «Libya: ‘Haftar is one of the time bombs on Libya’s road ahead’ says analyst». The Africa Report, (17 de junio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 29.08.2023] https://www.theafricareport.com/98550/libya-haftar-is-one-of-the-time-bombs-on-libyas-road-ahead-says-analyst/

Wehrey, Frederic. «This War is Out of Our Hands». New America (14 de septiembre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 07.02.2023] http://newamerica.org/international-security/reports/this-war-is-out-of-our-hands/

Willcoxon, George F. «Contention, Violence and Stalemate in Post-War Libya». Mediterranean Politics, vol. 22, n.º 1 (2017), p. 91-114. DOI: 10.1080/13629395.2016.1230950

Notas:

1- Declaraciones recogidas en Reuters (22 de mayo de 2011) (en línea) https://www.reuters.com/article/uk-libya-islam-idUKTRE74L1HC20110522

2- Véase, por ejemplo: https://www.lepoint.fr/monde/libye-le-cnt-annonce-des-elections-dans-huit-mois-24-08-2011-1365691_24.php

3- Entrevista a Mustafa Abdeljalil, presidente del CNT, publicada en El Periódico Extremadura, 13 de marzo de 2011 (en línea). https://www.elperiodicoextremadura.com/internacional/2011/03/13/mustafa-abdeljalil-presidente-consejo-nacional-45000464.html

4- La autora acompañó a las filas de insurgentes durante los meses de febrero y marzo de 2011 en la zona este de Libia, que incluye Bengasi, Adjabia, Briga, Ras Lanuf, Derna y Tubruk.

5- Entrevista de la autora al coronel Ahmed Bani, portavoz del Ejército de Liberación, en la ciudad de Bengasi en marzo de 2011.

6- Entrevista de la autora a Mustafa Abdeljalil, presidente del CNT, en la ciudad de Derna en marzo de 2011.

7- Observación directa de la autora en Bengasi, marzo y abril de 2011.

8- Declaraciones recogidas en la CNN (13 de septiembre de 2011) (en línea) http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/09/12/libya.war/index.html

9- «La legitimidad es una característica del GAN. Se basa en el acuerdo político y un diálogo entre las partes que se extendió durante un año y medio». Entrevista a Fayez al-Sarraj, presidente del Consejo de Presidencia y primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), en TRT World (23 de diciembre de 2019) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=-YpIdST7w8o

10- «El Consejo Presidencial no persigue o desea gobernar tanto como nos importa alcanzar una estabilidad que contribuya a la creación de un consenso y entendimiento hacia el apoyo de un único objetivo, la construcción del Estado». Entrevista de Fayez al-Sarraj en Stractegia (3 de agosto de 2017) (en línea) https://stractegia.com/ar/archivos/2253

11- Declaraciones recogidas en Reuters (16 de junio de 2019) (en línea) https://www.reuters.com/article/us-libya-security-idUSKCN1TH0Q5

12- Entrevista a Fayez al-Sarraj en Sky News (16 de abril de 2019) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=j6qUZ9b9G3Q

13- Declaraciones de Aguila Saleh, portavoz parlamentario libio, a Asharq Al-Awsat (17 de junio de 2019) (en línea) https://english.aawsat.com/home/article/1770956/aguila-saleh-asharq-al-awsat-haftar-sarraj-meeting-impossible

14- Entrevista de Khalifa Jalifa Haftar para Asharq Al-Awsat (22 de mayo de 2014) (en línea) https://eng-archive.aawsat.com/khalid-mahmoud/interviews/khalifa-haftar-my-forces-will-reach-tripoli-soon

15- En junio de 2020, Al-Sisi justificaba la legitimidad de una intervención egipcia en territorio libio por motivos securitarios. Véase: https://www.reuters.com/article/ozatp-uk-libya-security-egypt-idAFKBN23R0ME-OZATP [fecha de consulta: 22 de marzo de 2022].

16- Entre otros, el bombardeo de las ciudades de Darna y Sirte por parte de Egipto en febrero de 2015 como respuesta a la decapitación de 21 egipcios coptos por parte de la organización Estado Islámico.

17- Entrevista a Khalifa Jalifa Haftar en Asharq Al-Awsat (22 de mayo de 2014) (en línea) https://eng-archive.aawsat.com/khalid-mahmoud/interviews/khalifa-haftar-my-forces-will-reach-tripoli-soon

18- El LPA preveía para el GAN un mandato de un año a partir del voto de confianza de la CR, con una extensión adicional de un segundo año, a menos que se nombrase un nuevo Gobierno, en cuyo caso debía de ser disuelto inmediatamente.

19- Declaraciones recogidas en Aljazeera (16 de diciembre de 2017) (en línea) https://www.aljazeera.com/news/2017/12/18/haftar-libyas-un-backed-governments-mandate-obsolete [Fecha de consulta: 22.03.2022].

20- Declaración conjunta publicada por Francia el 26 de julio de 2017 (en línea) https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/07/26/libye-rencontres-de-la-celle-saint-cloud [Fecha de consulta: 22.03.2022].

21- Entrevista recogida en la web del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Véase: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/jean-yves-le-drian-la-france-est-en-libye-pour-combattre-le-terrorisme-02-05-19 [Fecha de consulta: 22.03.2022].

22- Véase la nota al pie anterior.

23- Aljazeera, por ejemplo, recogió las declaraciones de Aguilah Saleh, presidente de la CR, en defensa de la intervención militar de Haftar. Véase: https://www.aljazeera.com/news/2019/4/14/haftars-forces-set-to-push-into-capital-tripoli

24- Comunicado disponible en línea: https://edition.cnn.com/2019/04/19/politics/us-libya-praise-haftar/index.html [Fecha de consulta: 22.03.2022].

25- Como recoge Anadolou Agency. Véase: https://www.aa.com.tr/en/energy/finance/saudis-gave-libyas-haftar-millions-of-dollars-report/25135# [Fecha de consulta: 22.03.2022].

26- Publicado en exclusiva por Reuters. Véase: https://www.reuters.com/article/us-libya-security-sanctions/up-to-1200-deployed-in-libya-by-russian-military-group-u-n-report-idUSKBN22I2XW [Fecha de consulta: 22.03.2022].

27- Declaraciones recogidas en Alarabiya (4 de enero de 2020) (en línea) https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2020/01/04/Haftar-accuses-Erdogan-of-attempting-to-revive-Ottoman-legacy-in-Libya-region

28- Entrevista a Fayez al-Sarraj en Sky News (16 de abril de 2019) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=j6qUZ9b9G3Q

29- Véase la nota al pie anterior.

30- Véase el comunicado en Twitter: https://twitter.com/AmbaFranceLibye/status/1436630304341495810 [Fecha de consulta: 22.03.2022].

31- Véase: https://www.agenzianova.com/en/news/libya-haftar-candidate-in-presidential-elections-only-way-out/ [Fecha de consulta: 22.03.2022].

32- Véase: https://www.nytimes.com/2021/07/30/magazine/qaddafi-libya.html [Fecha de consulta: 22.03.2022].

33- Bloomberg publicó las relaciones entre el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin y Saif al-Islam para preparar su retorno a la política: https://www.bloomberg.com/news/features/2020-03-20/how-a-russian-plan-to-restore-qaddafi-s-libyan-regime-backfired?leadSource=uverify%20wall [Fecha de consulta: 22.03.2022].

Palabras clave: Libia, élites políticas, branding, injerencia internacional, guerra civil

Cómo citar este artículo: Casani, Alfonso y Mesa, Beatriz. «Élites políticas y potencias regionales en el conflicto en Libia». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 135 (diciembre de 2023), p. 169-191. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.169

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 135, p. 169-191

Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.169

Fecha de recepción: 29.03.23 ; Fecha de aceptación: 01.09.23