Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España

Carmen Meneses-Falcón, profesora propia, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Pontificia Comillas. cmeneses@comillas.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5368-4253

Olaya García-Vázquez, investigadora FPU, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas. ogarciav@comillas.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3625-274X

El debate de la prostitución en España es uno de los más complejos y fragmentados del momento actual.Para contribuir a dicho debate y entender la situación de las mujeres en este sector, se han recogido 41 entrevistas e información etnográfica durante tres años. Entre los resultados se ha hallado que las mujeres en el sexo de pago están atravesadas por varios ejes de desigualdad e interseccionalidad (género, nacionalidad, etnicidad, cargas familiares, situación administrativa, idioma, nivel de prostitución o lugar de ejercicio) que marcan su situación dentro del comercio sexual, ofreciéndoles mayor o menor protección contra la violencia. Las fuentes de violencia proceden principalmente de clientes, pareja, proxenetas, condiciones del entorno y persecución policial. Además, las actitudes negativas y criminalizadoras hacia la prostitución conllevan una mayor estigmatización y violencia hacia ellas. Sin embargo, las mujeres han desarrollado mecanismos de autodefensa y la creación de redes de apoyo.

Introducción: el sexo comercial en España y su conexión con la migración

El sexo de pago (trabajo sexual o prostitución, indistintamente) se encuentra en un momento de controversia importante en España, con planteamientos ideológicos diversos y, muchos de ellos, encontrados que no permiten el diálogo entre las posiciones establecidas. Mientras que un sector del feminismo considera la prostitución como una ocupación laboral que pueden tener las mujeres (ya sea temporal o permanente), otro sector lo considera un acto de violencia contra estas. Son posiciones que se encuentran polarizadas, con un discurso hegemónico que tiende a la criminalización de los actores y de la actividad más que a la implantación de derechos para que las protagonistas puedan ejercerla de manera segura. En el discurso social se confunden los términos trata, tráfico, prostitución coactiva y prostitución por decisión personal. Mientras que la trata y la prostitución coactiva suponen violencia, coacción y agresión, ya sea verbal, sexual o física, no sucede lo mismo con la prostitución voluntaria o el tráfico de mujeres, porque en ambos casos puede o no existir violencia contra ellas. Y si la trata es una situación minoritaria, no lo es el tráfico o la prostitución coactiva, aunque los datos son escasos a este respecto (Meneses, 2019).

Se supone que la mayoría de las visiones ideológicas luchan por erradicar la explotación y discriminación que sufren las mujeres, y trabajan para eliminar la desigualdad entre los sexos. Sin embargo, en ocasiones, no parece que tengan en el centro de sus discusiones a los sectores de mujeres más excluidos o estigmatizados, como son las prostitutas o trabajadoras sexuales. En anteriores trabajos se ha reportado cómo las legislaciones criminalizadoras aumentan la violencia hacia las mujeres en prostitución (Calderaro y Giametta, 2019). En este artículo, antes de abordar la violencia vivida por muchas mujeres en esta actividad, se describe el contexto social del sexo de pago en España, como país de estudio, para entender las fuentes de violencia que, posteriormente, serán expuestas en los epígrafes siguientes. Cabe destacar que la prostitución o el trabajo sexual no es homogéneo, ni los entornos donde se ejerce, ni sus protagonistas, es decir, los compradores y vendedores/as de servicios sexuales. Además, hay un sesgo de género en la mirada hacia este colectivo pues, aunque una mayor proporción de las que ejercen esta actividad son mujeres, se invisibiliza a las mujeres trans y a los hombres que se prostituyen, muchos de los cuales también son migrantes y sujetos que sufren de violencia. A continuación, se describirá brevemente estos entornos y sus protagonistas.

El sexo de pago se puede realizar en distintos entornos: a) en los polígonos industriales, carreteras o vías públicas; b) pisos o apartamentos; c) en locales con habitaciones y bar de alterne; d) en hoteles de parejas, y e) en peluquerías o casas de masajes asiáticas. El contacto, en la mayoría de los casos, se produce a través de Internet, en línea o mediante redes sociales. Asimismo, estos espacios de prostitución/trabajo sexual pueden estar ubicados en una estructura social segmentada en función del nivel adquisitivo del comprador y de las vendedoras, de la etnicidad, la orientación sexual, el poder socioeconómico, el sexo y género, de si es autóctona o migrante, como también de otras series de categorías que obligan a estudiarlo desde una mirada interseccional, como ejes de privilegio o desigualdad. En este sentido, los niveles más precarios y vulnerables se encuentran en los sectores socioeconómicos más bajos, donde además el abuso es mayor y se concentra una mayor proporción de mujeres migrantes, racializadas y sin derechos de ciudadanía. Estas mujeres sufren mayores fuentes de violencia que las situadas en otros niveles socioeconómicos de la prostitución, como el del sector medio y alto, en donde estas fuentes de violencia son mucho menores (Willman, 2010) y, además, hay una mayor presencia de mujeres autóctonas e independientes. En este sentido, se ha relacionado ser víctima de violencia con el nivel de agencia o consentimiento que las mujeres poseen en el sexo comercial, es decir, con las condiciones del ejercicio de la prostitución. En los sectores medios y altos, las mujeres suelen tomar sus propias decisiones en lo que conlleva el sexo de pago y son más independientes que otros sectores más precarios donde se controlan las formas de relación y ejercicio de la prostitución (Meneses, 2020).

Casi siempre se visualiza la violencia del cliente, del hombre que paga por sexo, en el contexto de una sociedad patriarcal donde los hombres son los que dominan, discriminan y utilizan la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las violencias en la prostitución o trabajo sexual son mucho más amplias, e incluso en algunos niveles y entornos la producida por el cliente es anecdótica, como hemos mencionado antes. Concretamente, en este trabajo, se va a reflexionar y ofrecer información sobre las distintas fuentes de violencia que viven las mujeres situadas en el sexo de pago. Para ello, se ofrece a continuación unas notas metodológicas para, posteriormente, exponer la violencia estructural y destacar fuentes de violencia del contexto más inmediato de las mujeres migrantes en el sexo de pago, además de las consecuencias que dicha violencia genera en sus vidas.

Aproximación metodológica

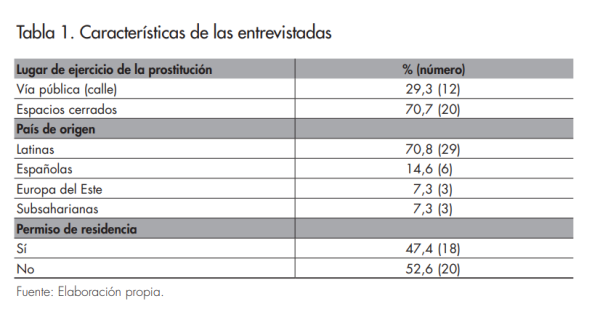

En la investigación, fueron entrevistadas 41 mujeres, la mayoría de las cuales migrantes, y de las cuales tres eran mujeres trans, que ejercían la prostitución sin coacción aparente en diversas provincias españolas. Se diseñó la realización de las entrevistas con la mayor diversidad de circunstancias y características sociodemográficas posibles entre las mujeres, ya que, en las investigaciones cualitativas, lo importante es la máxima diversidad –no la cantidad– que viene determinada, más que por la representatividad estadística, por el muestreo teórico (Morse, 2000). Todas estas mujeres estaban situadas en el sector socioeconómico de la prostitución más bajo o modesto y fueron realizadas desde febrero a abril de 2021. La mayoría de las entrevistadas nacieron fuera de España, con un rango de edad comprendido entre los 23 y los 64 años.

Así mismo, se analizaron y utilizaron datos obtenidos del trabajo etnográfico de una de las autoras, realizado durante la pandemia en distintos sectores de la prostitución en la ciudad de Madrid, especialmente en un hotel, en una posición media-alta del mercado sexual. Se realizaron diez visitas, de tres horas cada una, desde junio de 2020 a junio de 2021, con entrevistas informales e interacción comunicativa y observacional. Además, fueron entrevistadas seis escorts en una posición media-alta del mercado del sexo, que no ejercían en el hotel y con las que se contactó mediante las redes sociales. Las entrevistas fueron realizadas por profesionales de los proyectos sociales de las Hermanas Oblatas con las indicaciones y supervisión de las investigadoras. Se confeccionó un guion de entrevista con los siguientes temas: dónde estaba la entrevistada al comienzo del estado de alarma, cuáles eran sus preocupaciones principales, eventos o circunstancias difíciles, situación familiar, económica, de salud (y contagio de COVID-19), ejercicio de la prostitución o explotación sexual, solicitud de ayudas sociales, gestión de la documentación, violencia sufrida o vivida, y expectativas de futuro. Se ofrecieron instrucciones para que las entrevistas fueran similares en todos los proyectos sociales de las diferentes provincias, centrándose en una conversación lo más empática posible y explicándoles a las mujeres el sentido del trabajo. Se les pidió a todas el consentimiento informado y el proyecto pasó previamente por el Comité de ética de la Universidad Pontificia Comillas, con su aprobación. A las mujeres se les garantizó el anonimato de la información que nos facilitaban, así como la confidencialidad, dejando claro que la participación era voluntaria y las entrevistas podían terminar cuando ellas no se sintieran cómodas.

De esta forma, las entrevistas, observaciones y notas de campo se analizaron desde un análisis de contenido manifiesto, a partir de los temas y categorías centrales planteadas desde el guion de entrevista y los objetivos de investigación. Las categorías utilizadas fueron: COVID-19, económico, social, salud, prostitución, trata, violencia, trámites y familia. Posteriormente, estas categorías se afinaron desde los contenidos emergentes, creando subcategorías que concretaban aspectos del contenido y dimensiones de manera inductiva-deductiva. La codificación de las entrevistas se llevó a cabo de manera paralela y separadamente por las dos investigadoras, inspeccionando posteriormente tanto los aspectos coincidentes como aquellos en los que podía haber cierta divergencia para, así, evitar posibles sesgos asociados a las investigadoras. Se procedió de la misma manera con el material etnográfico recogido en los sectores medios-altos de la prostitución.

La violencia estructural y del contexto macrosocial

Entendemos por violencia estructural aquella que es generada desde las estructuras y acciones políticas, sociales, económicas y culturales hacia personas o colectivos determinados, como resultado de instituciones situadas en la estructura social (Harper, 2022). Este tipo de violencias son más difíciles de contrarrestar porque están tan situadas permanentemente en la estructura social que es complicado enfrentarse a ellas y suponen un cambio o transformación social a nivel macro. En el caso de otras violencias, sí sería posible aplicar algún tipo de acción sobre ellas, disminuyéndolas o eliminándolas. En el sexo comercial, la violencia estructural está muy presente y marca la vida de las protagonistas, pues es un tipo de violencia persistente, que cala en todos los ámbitos sociales y que solo se puede eliminar con el derrocamiento de las estructuras sociales que las generan. Entre ellas se pueden señalar las condiciones de desigualdad económica y de género, el estigma social hacia el colectivo de prostitutas o trabajadoras sexuales, las leyes migratorias que controlan y restringen a ciertas poblaciones, además de las leyes que criminalizan la prostitución. A continuación, se van a exponer cada una de ellas.

La prostitución es una realidad compleja y con diferentes segmentos o niveles, como se ha mencionado anteriormente. Entre otras realidades, la del sector medio-bajo se relaciona con la feminización de la pobreza, la violencia (estructural, de género, familiar, sexual, etc.) hacia las mujeres y niñas, además de la precariedad de ciertos mercados laborales feminizados que, en muchos casos, se encuentran en la economía informal de la prostitución, el trabajo doméstico, la agricultura, la hostelería, la estética, etc. Un sector mayoritario de las mujeres que ejercen la prostitución parte de condiciones económicas precarias, situaciones de desigualdad de género y de cargas familiares, siendo común para las mujeres migrantes y las autóctonas, así como para las mujeres trans. A continuación, se presentan algunos de los testimonios entrevistados:

«La vida en Brasil sí que es dura, también es buena, pero hay mucha pobreza, y yo quería, pues, conseguir un buen trabajo porque el dinero de aquí se multiplica en mi país, entonces cualquier cosita que yo envíe a mi padre y a mi madre les va a ayudar, y yo pues…esa es mi intención, yo quiero ayudar a mi familia, cuidar de mis papas, quiero formarme, quiero construir un futuro, pero encima de todo y antes de todo, para los míos, para cuidar de ellos, porque son los míos y es lo que tengo que hacer» (E11).

«Un poco difícil también porque yo necesitaba enviar dinero a mi casa, mi hijo. Mi hijo es mi responsabilidad, mis papás no trabajan, mis papás dependen de mí, mi hermanito trabaja, pero es un salario básico, mínimo que no te alcanza pues para pagar todos los gastos de la casa, no me podía apechar a él, porque no tenemos ni casa» (E28).

Cabe subrayar que un sector de la prostitución en España está relacionado con los movimientos de personas migrantes y refugiadas, desde países del Sur al Norte Global para mejorar su situación por motivos macro (violencia social, inseguridad, pocas oportunidades laborales, conflictos armados y catástrofes medioambientales) o micro (violencia intrafamiliar, violencia de género, transfobia). Una vez aquí, se encuentran con el control de fronteras y las políticas migratorias de los países europeos, lo que conduce a situaciones de falta de derechos, racismo, transfobia, misoginia y altos costes migratorios. A pesar de haber proyectos migratorios individuales, la realidad es que los proyectos migratorios –de un gran número de mujeres que acaban en la prostitución– son familiares o grupales (Oso, 2010), ya que su migración supone la mejora de vida de toda la familia nuclear y a veces la lejana. Las mujeres tienen la responsabilidad de mantener a la familia –progenitores e hijos– pues sus parejas abandonaron pronto las obligaciones con ellos. Esta situación está en el inicio de la prostitución de la gran mayoría de estas mujeres. Así, el proyecto migratorio que muchas mujeres contemplaban desde sus países de origen podía suponer, en algunos casos, ejercer la prostitución, pero en otros no. Sin embargo, una vez en España, la prostitución se convirte en el destino casi inevitable cuando no se posee documentación adecuada para residir y trabajar.

«Yo empecé a trabajar en la prostitución cuando llegué a España, yo pensaba que iba a conseguir un empleo normal… me dijeron que los almacenes, pero en vista de que yo me quedé vencida de la visa de tres meses en el confinamiento, entonces, cuando yo empecé a mirar eso ya no podía hacer papeles…» (E04).

«Sobre todo, las mujeres vienen y si no encuentran trabajo lo único que hay es prostituirse, pero esa no es la lógica porque uno viene aquí para tener una mejor vida y darle una mejor vida a su familia, porque hay países que las opciones son mejores y la calidad de vida es un poquito mejor que la del país de uno… entonces lo que yo necesitaría es si estamos haciendo lo posible por hacernos legales, por la cuestión de trabajar» (E13).

Las leyes migratorias españolas tienen dos efectos estructurales importantes que son una fuente de violencia para las mujeres (Acién, 2021): el primero, que promueven vivir en la clandestinidad y ganarse la vida mediante la prostitución, pues el miedo a ser detenida y deportada las sitúa en una vida con cierto ocultamiento, además de no poder acceder a ningún trabajo reglado durante al menos tres años, tal y como exige la ley; el segundo, el fomento de las redes de trata de seres humanos, ya sea para la finalidad de la prostitución, el servicio doméstico, la agricultura, sector textil o manufacturero, etc. Algunas de las situaciones de violencia que vive un sector de víctimas se crean en el momento del traslado (por parte de las redes de trata) o en el momento de explotación posterior, y podrían evitarse si las migraciones fueran seguras y no tan restrictivas. Mientras que un sector de mujeres puede optar por el trabajo sexual, para otras por el contario es la única alternativa. La manera de asumir esta actividad por parte de las mujeres es fundamental para afrontar el estigma social, puesto que este es uno de los elementos estructurales que más inciden en el bienestar y en la violencia generada hacia las mujeres en prostitución o trabajadoras sexuales (Tomura, 2009; Orchard et al., 2019; López-Riopedere y Radu, 2020). Además, en los niveles más precarios de ejercicio de la prostitución las condiciones son más duras y las alternativas son más escasas, lo que va generando una sensación de captura, impotencia y no poder aguantar más.

«Hay personas que te tratan mal, no físicamente, sino que verbalmente te hacen sentir de lo peor. O sea, no todo el mundo entiende, solamente que juzga… y entonces eso te hace sentir muy mal. Al principio es fuerte, pero es como un vaso que se va llenando a gotitas hasta que explota y ahí es donde lloras y todo. Todas hemos pasado por lo mismo, pero yo digo que, llegado ese momento, en el que uno explota y sientes que tienes que sacar fuerzas de donde no las hay, feliz y seguir, porque no hay otra. No puedes decir “ah, no, ya no voy a hacer esto”, porque si no lo haces no comes, o no come tu familia… entonces nos toca sacar fuerzas de donde no las hay y seguir adelante» (E27).

«Quiero cambiar de vida, sí. Igual quiero dedicar tiempo a mi hija y… buscarme otro trabajo más honesto y honrado. Porque ahí uno pasa muchas cosas que… los de afuera no lo ven, pero nosotras sí sabemos lo que se pasa. Se gana dinero, pero pasan muchas cosas» (E09).

Otro aspecto importante es el mercado laboral que expulsa a las mujeres migrantes, ya estén en situación regular o no. Existe una estrecha relación entre el trabajo doméstico y la prostitución. Muchas de ellas buscan otras ocupaciones para ganar dinero y mantenerse, pero las leyes de extranjería las recluyen a la prostitución y a otros sectores de la economía sumergida. Otras mujeres han venido directamente a ser empleadas del hogar, pero la irregularidad de su situación en España las empuja a la prostitución. Sin duda, la alternativa que más es mencionada es el empleo doméstico, en donde no encuentran ni seguridad económica ni trabajo formal. Pueden estar de internas en una casa de forma permanente o trabajar de forma puntual realizando algún trabajo de cuidados, pero en la mayoría de los casos sin un contrato.

«He estado realizando para pagar esto laborales, de ir a lavar casas o atender a personas así, pero eso no es todos los días, que alguien necesite a uno para limpiar su casa, no es algo fijo… La principal preocupación para mí en este caso es el tema de mi documentación y la segunda preocupación sería el tener que ir a prostituirme con este virus» (E13).

«Pero qué te digo, para poder tener a los niños estoy cuidando a un señor que no me tiene contratada, pero le hago su comida. Él vive solo y cuando me hace falta tener a mis hijos me dice que utilice una habitación. Es como un favor, cuando vienen mis hijos yo me puedo quedar con ellos en su casa y a cambio le hago su comida, le hago la ropa. Es como un favor, no tengo contrato, ni cobro, ni nada» (E48).

Por otro lado, las mujeres extranjeras buscan por todos los medios la regularidad administrativa, ya sea obteniendo la nacionalidad española o mediante alguna medida de protección (asilo político o protección internacional). La regularidad administrativa es un cambio importante en sus vidas, que les ayuda a buscar otras alternativas laborales y a sentirse más estables económicamente.

«Entonces fue cuando empecé los trámites de asilo político. Pero ya estaba ilegal durante tiempo y todo eso, pero sí que fue cuando empecé también a buscar más posibilidades, más ayudas pues… buscar informaciones para estar bien, legal, para hacer las cosas bien. Yo vine porque quería tener una posibilidad de una vida mejor. La vida en Brasil sí que es dura, también es buena, pero hay mucha pobreza, y yo quería pues, conseguir un buen trabajo» (E11).

«Uno lo hace [prostitución] porque no le dan más opciones aquí... ¿me entiendes? Uno tiene que seguir las reglas de un sistema, tener los papeles, tener todo vigente, la extranjería lo complica mucho y no le da la capacidad… por ejemplo te dan un permiso de tantos meses y en esos meses no puedes trabajar en algo distinto a esto, porque uno tiene que esperar… para no romper la ley en un país ajeno» (E13).

El estigma social emerge de un contexto tradicional patriarcal, porque la sexualidad femenina está bajo el control patriarcal y solo se considera a las mujeres que cumplen las normas sociales y se desprecia a aquellas que se salen de lo establecido. Se han generado estructuras y discursos sociales que ejercen un control sobre todas las mujeres, donde se impide que la prostitución no sea una opción económica o de subsistencia para estas. Las trabajadoras sexuales y prostitutas llevan un estigma que es muy difícil de eliminar, incluso cuando han abandonado la prostitución (Ribeiro y Sacramento, 2016). En parte por este estigma, la prostitución es una ocupación que socialmente está mal vista, y esa concepción social influye en la aceptación o rechazo hacia las que la ejercen (Barnand, 1993). Cómo una sociedad considere la prostitución y a las prostitutas determina el respeto y dignidad hacia ellas. En este sentido, las sociedades que han criminalizado la prostitución han fomentado indirectamente una mayor violencia hacia las mujeres que la practican (Vanwesenbeeck, 2017; Platt et al., 2018). La criminalización conlleva la persecución y el acoso policial, las sanciones hacia las mujeres y sus relaciones, rompiéndose la posible confianza en la denuncia policial cuando sufren abusos y violaciones. Cuando un contexto es hostil hacia la prostitución –promovido por su ilegalidad–, se facilita la creación de grupos incontrolados racistas y xenófobos que abusan y violentan a las prostitutas, especialmente a las que tienen una presencia en la vía pública (Corso, 2004).

La violencia sufrida en el contexto cercano o microsocial

En este apartado se examinan las violencias cotidianas que viven muchas mujeres en el trabajo sexual o la prostitución. Una fuente importante de violencia procede de las condiciones en las que las mujeres tienen que ejercer la prostitución, de manera insegura y en ocasiones abusiva, pues al ser una actividad que no está regulada, tanto los dueños y dueñas de los negocios, como los clientes y otros actores que participan en el trabajo sexual pueden abusar de las mujeres, actuando de diversas maneras que son difíciles de denunciar. Muchas situaciones y hechos que viven no están recogidos en el Código Penal, siendo las mujeres las más perjudicadas. Hay condiciones de ejercicio más seguras y aceptables, pero estas se producen en mayor medida en niveles altos de la prostitución o trabajo sexual, y cuando las mujeres son independientes. Las principales fuentes de violencia proceden de los entornos de ejercicio ya sea exteriores o interiores, de dueños o dueñas de los negocios donde se practica, de otras compañeras cuando se establece una competencia elevada, de los clientes y de sus parejas-proxenetas. En ocasiones, todos estos elementos están relacionados, así que se intentarán exponer con los matices oportunos.

Las condiciones del ejercicio de la actividad influyen en que sea una actividad segura o una actividad expuesta a distintas fuentes de violencia. Willman (2010) señala cómo las condiciones del lugar determinan la autonomía y decisión de las mujeres para gestionar la protección a su salud y evitar la violencia. En este sentido, se plantea que los niveles más altos del trabajo sexual son más seguros que aquellos situados en los segmentos más bajos, con mayor propensión a correr riesgos (Ślęzak, 2018). El estudio de Decker et al. (2021) pone de manifiesto tres fuentes cercanas de violencias en las trabajadoras sexuales: en primer lugar, los clientes (42%), seguido de la pareja (22%) y por último la violencia policial (16%), y concluyen que las trabajadoras sexuales son un colectivo con muchas barreras de acceso a la justicia. Esto es debido a la criminalización de la prostitución y, derivado de ello, a la impunidad de los agresores; todo ello difiere de políticas de tolerancia y pro-derechos. A continuación, se verán cada uno de estos actores con algo de más detenimiento.

Existe una extensa literatura en prostitución que señala a los clientes como una fuente de agresión hacia las mujeres en el trabajo sexual o prostitución. Sin embargo, no todas las mujeres en el trabajo sexual han tenido experiencias de agresión o de clientes violentos; por lo que no se puede tratar al colectivo de mujeres en prostitución como un grupo homogéneo (Weitzer, 2005). Al respecto, las mujeres que contactan con sus clientes en la calle han señalado mayores episodios de violencia que aquellas que ejercen en espacios cerrados (Sanders y Campbell, 2007; Raphael y Shapiro, 2016), pues en estos lugares suelen tener –aunque no siempre– medidas de protección tanto en el local como en la habitación (Sanders, 2004). Por otra parte, el sexo de pago está muy segmentado y, según se asciende a niveles socioeconómicos más altos, las experiencias de agresiones, violencias o coacciones disminuyen (Meneses, 2020). A la vez, muchas mujeres tienen y activan estrategias para identificar posibles clientes violentos o evitar situaciones que pueden llevar a la violencia (Manning y Bungay, 2017). Sin embargo, una parte de violencia con el cliente se produce en la negociación sobre los servicios sexuales. Así, por una parte, en ocasiones no ha quedado claro qué se acepta y qué no en dicha negociación, porque se ha dado por sobrentendido lo pactado; y, por otra, se debe a que el cliente regatea los precios o rompe los acuerdos establecidos, entre ellos el no usar el preservativo, la realización de prácticas no pactadas, el consumo de drogas o alcohol, o desear estar más tiempo por el mismo dinero, mostrando actitudes agresivas o violentas (Ślęzak, 2013).

«Un caso muy puntual donde yo no quería trabajar porque eran personas muy jóvenes, entonces, tú ya aprendes a identificar qué tipo de persona puede ser más agresiva, más tranquila, y era el caso de que venía un grupo de chicos que venían bebidos, entonces yo no quise, no me apetecía, no me sentía bien y... me tocó hacerlo, ese día me sentí agredida, me agredieron físicamente. Yo pedí ayuda, era un lugar donde había ruido, había música, había muchísima gente, aun estando en situación de pandemia, y nadie me escuchó» (E51).

«En una ocasión, tuve en un… en un piso, que también fui agredida por un… por un hombre. Y todo ese tipo de cosas, me dio golpes, me tuvo a la horca, pero por una compañera no llegó a mayores. Sí, se dio cuenta y entró a la habitación, y me lo quitó de encima. Me ayudó» (E9).

«Estos tíos nos maltratan en todos los sentidos porque, imagínate, nosotras decimos un precio, ponle 50 euros, y el tío te dice “ah, no, tengo 30”, “vale con 30 es menos tiempo”, “ah no, no, entonces...” somos maltratadas en ese aspecto porque viene un tío a follarnos por media hora por 20 euros y como tenemos la necesidad de pagar el piso, lo aceptamos» (E39).

Es difícil compaginar el trabajo sexual con una pareja, incluso cuando deviene esta actividad en parejas ya consolidadas. El estigma, la transgresión del orden establecido y la comercialización de la sexualidad tienen un gran impacto en las relaciones de pareja, sobre todo en una sociedad patriarcal monogámica y heterosexual que controla la sexualidad femenina. Karandikar y Próspero (2010) han puesto de relieve cómo muchos clientes se convierten en parejas y de ahí pasan a ser sus proxenetas coercitivos que utilizan la violencia contra ellas. Sin embargo, las mujeres minimizan en ocasiones las experiencias de violencia de sus parejas, centrándose en las que viven con sus clientes, y escasamente buscan ayuda o denuncian a la policía (Panchanadeswaran et al., 2010). Se ha denunciado que la mayoría de las agresiones tanto físicas como sexuales provienen de los hombres que pagan por sexo, seguidos de las parejas sentimentales; pero también por compañeros y compañeras en el caso de prostitución callejera (Pinedo, 2008).

«[Durante el confinamiento] Estaba en casa con mi pareja. Muy estresante, porque esta persona se ponía muy violenta... y en ocasiones me tiraba, me gritaba, me insultaba y a veces me golpeaba» (E50).

«Con mi pareja que hice los papeles, cuando se enteró que yo trabajaba eso [prostitución]… me agredía, me quitaba el dinero» (E9).

«Pues yo no sé cómo había soportado durante siete años tanto maltrato psicológico, físico, verbales, de todo tipo… Eso es una manipulación emocional hasta que di el paso y mi propio cuerpo lo rechazaba, rechazaba a la persona [pareja]» (E66).

En relación con los proxenetas, no todos mantienen una relación sentimental con las mujeres, aunque suelen comenzar con una relación afectivo-sexual que posteriormente deviene en una protección a la mujer que trabaja fundamentalmente en la calle o en ciertos locales por un beneficio económico. En España se han documentado estas situaciones generalmente asociadas a la figura del loverboy en mujeres de países de Europa del Este (Merodio et al., 2020; Lopez-Riopedere y Radu, 2020) que, desde la relación sentimental, coacciona para que estas ejerzan la prostitución. May et al. (2000) han señalado que no todas las mujeres tienen un proxeneta; su existencia suele darse especialmente cuando el ejercicio es en la vía pública. Se sabe que algunas comenzaron bajo la influencia de un proxeneta, mientras que en otras esta figura aparece posteriormente y presiona para mantenerse en la prostitución. En cualquier caso, la figura del proxeneta siempre ha estado asociada a la violencia y a la coacción hacia la prostitución (Williamson y Cluse-Tolar, 2002).

«Yo me he visto obligada a hacer esto, me conseguí un tío de por aquí, que era un “chulo” y yo no lo sabía. Las hijas de puta de allí no me avisaron de cómo era porque le tenían miedo y me hizo pasar… […] A él lo pilló la policía cogiéndome del cuello, de los pelos, me arrastró. Imagínate, la policía lo volvió a meter preso porque lo encontró pegándome a mí» (E48).

La presión y persecución policial hacia las prostitutas y trabajadoras sexuales ha sido un fenómeno presente a lo largo de la historia de España, en la época franquista con la Ley de Vagos y Maleantes y en la época actual bajo la Ley de Restricción Migratoria y la Ley de Seguridad Ciudadana. En esta última no solo se multa al cliente por solicitar servicios sexuales en la vía pública, sino también a las propias mujeres por ofrecerlo (Villacampa y Torres, 2013). La persecución de los clientes afecta a las trabajadoras sexuales que se ven obligadas a desplazarse a zonas más inseguras y con mayor violencia (Krusi et al., 2014). En este sentido, se ha puesto de manifiesto que la violencia y la persecución policial son mayores en aquellos países que criminalizan la prostitución o el trabajo sexual, mientras que en los países con mayor tolerancia y legislaciones proclives a proteger a las mujeres la relación con la policía suele ser diferente y de mayor seguridad (Sander et al., 2020). Es importante la relación con la policía, ya que una mayor confianza en este cuerpo de seguridad facilita la denuncia sobre la violencia y agresiones sufridas. Anteriores estudios en España afirmaban la existencia de autoridades que consideran legítima la violencia sexual ejercida sobre las trabajadoras del sexo (Rodríguez y Lahbabi, 2002: 223).

«Viste que las que no tenemos documentación, siempre estamos como muy lejanas de la policía (…) tiene que ser una cosa muy violenta para que nosotras llamemos a la policía y hagamos la denuncia, porque por un móvil… no vamos, por dinero… no vamos, porque nos pegó una trompada o nos pegó… no vamos, o sea, tiene que haber una cosa muy fuerte … como que te meta una puñalada, como que te tire de un balcón» (E39).

Las mujeres en prostitución, especialmente en la calle, sufren violencia verbal, física o sexual por parte de personas o grupos incontrolados racistas y xenófobos. Por otro lado, las mujeres también mencionan los robos y hurtos que sufren en el desarrollo de esta actividad, que las llevan a desarrollar mecanismos de protección para evitar perder el dinero de una jornada de trabajo. La percepción de las mujeres entrevistadas es que se ha producido un aumento de la violencia hacia ellas, siendo el asesinato la máxima expresión de esta violencia.

«Y conozco alguna chica que también, que está intentando estudiar y buscar un trabajo normal, porque tiene miedo a contagiarse porque tiene miedo a la violencia que hay hoy en día, que ha aumentado muchísimo contra las prostitutas; sí, de hecho el otro día apareció una niña muerta de 19 años» (E23).

«Lo que yo estoy notando últimamente es mucho racismo en la calle, en varias ocasiones me han escupido en la cara, la mayoría son grupos de chavales, como en tres ocasiones me han escupido en la cara. (…) como “¡negra vete pa tu casa!”, “¡mosquito!” me han dicho» (E50).

«Pues porque la última noche que fui le echaron un coche a una encima. Le han robado, ha tenido que ir al hospital y allí están todas muy nerviosas. No te puedes ni imaginar lo que se ve allí» (E46).

Se ha aludido al contexto legal sobre la prostitución como una fuente micro y macrosocial de violencia para las prostitutas y trabajadoras sexuales. Pajnik y Radačić, (2020) realizaron un estudio en Eslovenia, con una legislación de despenalización, y Croacia, con una legislación más punitiva, poniendo de manifiesto cómo el contexto y las políticas sobre prostitución afectaban a las trabajadoras del sexo. El contexto político de despenalización era más propicio para un impacto positivo en la seguridad y la satisfacción laboral, así como en la violencia sufrida, mientras que el marco de criminalización facilita la violencia y suprime el empoderamiento de las trabajadoras sexuales, concluyendo que el marco de criminalización funciona para limitar la agencia de las trabajadoras del sexo.

En este sentido, Baye y Heumann (2017) han puesto de relieve cómo las leyes migratorias italianas generaron, en las mujeres nigerianas que ejercían la prostitución (algunas de ellas víctimas de trata), mayor exposición a la violencia y la explotación extrema en la ciudad de Turín. Las mujeres estaban indocumentadas, lo que las hacía muy vulnerables a la explotación por deudas, así como al abuso y a la violencia por parte de empleadores, de clientes y de autoridades gubernamentales. También Ratinthorn et al. (2009) señalan que la violencia contra las trabajadoras sexuales supone una amenaza para su vida y su salud, para el control del trabajo y su seguridad financiera. Al estar en desventaja y dedicarse a un empleo ilegal, estas mujeres están atrapadas en un círculo de amenazas y violencia que solo puede reducirse desde una política que despenalice el trabajo sexual junto con estrategias para disminuir la pobreza y la desigualdad social.

Consecuencia de la violencia en las trabajadoras sexuales

La principal secuela de la violencia en las trabajadoras sexuales se observa en su salud, tanto física como psicológica. Shannon et al. (2014) señalan que la eliminación de la violencia en las trabajadoras sexuales podría reducir la infección de VIH en el 20% entre este colectivo (según estudios en Kenia y Canadá). La exposición continua a la violencia de cualquier tipo –macro y microsocial– genera una mayor vulnerabilidad en las mujeres con secuelas importantes emocionales que reducen sus posibilidades de disminuir o eliminar riesgos en el ejercicio de la prostitución.

De las consecuencias físicas de la violencia se pueden mencionar síntomas gastrointestinales (úlceras, dolor de estómago crónico, diarrea), síntomas neurológicos (jaquecas, pérdida de memoria, mareos), problemas respiratorios, problemas musculares (dolor de espalda, migrañas, de ojos) con lesiones físicas (fracturas, esguinces, heridas faciales, problemas de visión, problemas de oído) entre otras consecuencias (Zimmerman et al., 2008 y 2014). Otros problemas del sistema inmunológico general en este colectivo son el cansancio crónico, los herpes labiales, fiebre y gripe (Fernández Ollero, 2004). Una de las informantes ofrecía un relato de su agresión y el impacto en su salud física.

«El tipo me mordía, me mordía en la cara, en los senos, me cogía a la fuerza, era horrible, salí… el labio, la boca me la dejó hinchada, prácticamente por un poco más y me revienta la boca… y dejé, estuve como cuatro o cinco días que no quise, me sentí fatal, yo lloraba, no quería…» (E51).

En relación con la salud sexual y reproductiva, Sarkar et al. (2008) demuestran que mayores niveles de VIH se relacionan con haber sufrido violencia física o sexual. Otras complicaciones son los dolores durante la menstruación, molestias genitales y en la uretra (Fernández Ollero, 2004), mayor prevalencia de infecciones vaginales, vaginosis bacteriana, tricomonas y cándidas en las mujeres que se ocupan en prostitución que en la población general española (López-Olmos et al., 2009; Belza et al., 2004). Pese a ello, las personas que ejercen la prostitución son plenamente conscientes de la importancia del uso de métodos anticonceptivos que protegen ante las enfermedades de transmisión sexual (ETS), por lo que la mayoría se hacen revisiones médicas periódicas (Fernández Ollero, 2004; Pinedo, 2008). En este sentido, son las que más hincapié hacen a la hora de protegerse al ocuparse en prostitución y muchas saben cómo actuar ante situaciones sufridas de agresiones sexuales. Al respecto, las mujeres piden mayor precaución y conocimiento por parte de los clientes sobre infecciones de transmisión sexual, ya que pueden tanto contagiar como ser contagiados.

«La verdad, en ese momento de tensión [agresión en el club], tú no te fijas en que la persona no se le rompa el preservativo... yo soy una persona que siempre vivo muy pendiente de eso, por mi salud, obviamente. Esa fue mi mayor preocupación, incluso al poco tiempo me hice análisis y todo porque fue un momento de máxima tensión donde yo no pude ni ver, ni fijarme y que el tipo sí me accedió, ya, ese fue mi mayor miedo, que muchas veces, te obligan, te cogen fuerte para eso, para no usar el preservativo, quitárselo o que tú no te des cuenta» (E51).

En relación con el impacto emocional de la violencia, este se asoció con niveles más altos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT), de tal forma que la gravedad de los síntomas del TEPT estaban asociados con el número de diferentes tipos de violencia sexual y física a lo largo de la vida (Zimmerman et al., 2008 y 2014). Dentro de las posibles secuelas del TEPT se pueden dar el miedo e impotencia, el adormecimiento emocional o por el contrario la hiperactividad, flashbacks de los acontecimientos traumáticos, nerviosismo, irritabilidad, estar alerta o insomnio.

«Físico, no, pero más a nivel neurológico porque tienes más ... crisis de ansiedad, estrés, depresión… que no hay en un trabajo legal, que en la prostitución también está complicado, el miedo de contagiarte de algo» (E20).

«Es horrible dejar una de trabajar por un tiempo, ya se acostumbra uno a trabajar normal, y ahora volver a empezar esta vida [prostitución] es muy… Y eso me tiene, te digo que he empezado… la otra semana estuve con una depresión pero fuerte, porque yo decía “mira no… uno tener por obligación que hacer esto”, no tener un trabajo fijo aunque sea por horas […] pero no, o sea, en ninguna parte lo cogen ya a una sin permiso para trabajar» (E58).

«No estoy bien, y bueno, y que no me siento ni apoyada ni ayudada, me siento sola porque en realidad estamos solas, las prostitutas que venimos de afuera estamos solas. No duermo bien, por el estado anímico, la situación de trabajo está fatal, me ayudan algunas amigas con comida, con cosas, bueno…» (E39).

«El miedo que tengo, que aún tengo es que me vayan a hacer algo. Que dé una con una persona que me golpee, que me trate mal, que te haga daño, que te enfermes de alguna infección porque no use sus preservativos, aunque estes cuidándote, el miedo es que me hagan daño» (E49).

En resumen, como se ha visto, son muchas las secuelas que pueden tener las personas que se ocupan en prostitución. A nivel físico han destacado los problemas relacionados con la violencia física, a nivel sexual se reportaron problemas relacionados con las infecciones de transmisión sexual y la importancia de las revisiones, mientras que, a nivel psicológico, se destaca la falta de apoyo social, de estabilidad económica y el miedo a la falta de protección frente a infecciones.

Conclusiones

Las mujeres extranjeras están atravesadas por varios ejes de desigualdad e interseccionalidad (sexo, estrato dentro de la prostitución, lugar de ejercicio, nacionalidad, idioma, cargas familiares, etc.) que marcan su situación dentro del comercio sexual, ofreciéndoles mayor o menor protección contra la violencia y el abuso. Por ejemplo, las mujeres en situación administrativa irregular, con cargas familiares, racializadas o con desconocimiento del idioma tienen más fuentes de agresión o abuso. Por otro lado, las mujeres situadas en polígonos industriales, carreteras o vías públicas están más expuestas a agresiones que en los espacios cerrados. Estas fuentes de violencia y opresión proceden principalmente de los clientes, de la policía, de los grupos incontrolados, de sus parejas, de las personas encargadas de los establecimientos y de los proxenetas.

A nivel macrosocial, estas mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia relacionadas con el sistema patriarcal y la violencia institucional a través de las leyes migratorias españolas, entre otras. Las actitudes, percepciones y valoración de la prostitución/trabajo sexual negativas y criminalizadoras conllevan una mayor estigmatización y violencia hacia ellas. Por su parte, la crisis pandémica ha disparado en algunos sectores donde se ejerce la prostitución los eventos violentos y de abuso hacia las mujeres, mediante el regateo de precios por parte de los clientes, la falta de flexibilidad de propietarios o vecinos, y la rigidez del sistema español de extranjería.

A pesar de las dificultades, las mujeres han desarrollado redes de apoyo mutuo entre compañeras de ocupación, que se protegen de la violencia de los clientes y se usan para aprender y aplicar estrategias de seguridad en diversos ámbitos. Asimismo, han desarrollado, con el paso de los años y la experiencia ante la violencia de otras compañeras, mecanismos de autodefensa como elegir a los clientes, pactar los servicios, guardar el dinero para evitar robos o la importancia de revisiones ginecológicas y del uso de protección (cuando les es posible). Además, el hecho de ser extranjeras y tener pocos lazos sociales dificulta aún más la prevención y la denuncia de la violencia, muchas veces sintiéndose aisladas de la sociedad española. Por último, muchas reportan no tener suficiente independencia económica o habitacional para poder tomar la decisión de separarse y denunciar ante la violencia de sus parejas.

Referencias bibliográficas

Acién González, Estefanía. Nigerianas en el poniente. Una década de etnografía. Almería: Universidad de Almería, vol. 4, 2021.

Baye, Eneze Modupe‐Oluwa y Heumann, Silke. «Migration, Sex Work and Exploitative Labor Conditions: Experiences of Nigerian Women in the Sex Industry in Turin, Italy, and Counter-Trafficking Measures». Gender, Technology and Development, vol. 18, n.º 1 (2017), p. 77-105 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/0971852413515322

Belza, María José et al. «Condiciones sociolaborales, conductas de riesgo y prevalencia de infecciones de transmisión sexual en mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en Madrid». Gaceta Sanitaria, vol. 18, n.º 3 (2004), p. 177-183 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://www.gacetasanitaria.org/es-condiciones-sociolaborales-conductas-riesgo-prevalencia-articulo-S0213911104718300

Barnard, Marina. «Violence and vulnerability: conditions of work for streetworking prostitutes». Sociology of Health & Illness, vol. 15, n.º 5 (1993), p. 683-705 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11434434

Calderaro, Charlène y Giametta, Calogero. «The Problem of Prostitution: Repressive policies in the name of migration control, public order, and women’s rights in France». Anti-Trafficking Review, n.º 12 (2019), p. 155-171 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.14197/atr.2012191210

Corso, Carla. «Desde dentro: los clientes visto por una prostituta». En: Osborne, Raquel (ed.). Trabajad@s del sexo. Derechos, migraciones y tráfico en el siglo XXI. Barcelona:Bellaterra, 2004, p. 121-134.

Decker, Michele; Rouhani, Saba; Park, Ju; Galai, Noya; Footer, Katherine; White, Rebecca; Allen, Sean y Sherman, Susan. «Incidence and predictors of violence from clients, intimate partners and police in a prospective US-based cohort of women in sex work». Occup Environ Med, vol. 78, n.º 3 (2021), p. 160-166 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://oem.bmj.com/content/78/3/160

Fernández Ollero, María Jesús. Prostitución, inmigración y salud: perfil de las trabajadoras sexuales de Avilés (Asturias). Oviedo: Consejería de vivienda y bienestar social del principado de Asturias, 2004.

Harper, Susan. «Structural Violence: Let`s Face It». Analecta Política, vol. 12, n.º 22 (2022), p. 1-4 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.18566/apolit.v12n22.a000

Karandikar, Sharvari y Próspero, Moisés. «From Client to Pimp Male Violence Against Female Sex Workers». Journal of Interpersonal Violence, vol. 25, n.º 2 (2010), p. 257-273 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/0886260509334393

Krusi, Andrea; Pacey, Katrina; Bird, Lorna; Taylor, Christina; Chettiar, Jill; Allan, Sarah; Bennett, Darci; Montaner, Julio; Kerr, Thomas y Shannon, Kate. «Criminalisation of clients: reproducing vulnerabilities for violence and poor health among street-based sex workers in Canada-a qualitative study». BMJ Open, vol. 4, n.º 6 (2014) (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://bmjopen.bmj.com/content/4/6/e005191

López-Olmos, Jorge; Terradez, Juan José y Gasull, Jorge. «Prostitutas: infecciones vaginales y lesiones cervicales en la citología cervicovaginal». Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, vol. 36, n.º 6 (2009), p. 194-202.

López Riopedre, Jose. y Radu, Daniela. Una mujer de Prahova. Historia de vida y exclusión social en la diáspora rumana. Madrid: Editorial Libros.com, 2020.

Manning, Elisabeth y Bungay, Vicky. «'Business before pleasure': the golden rule of sex work, payment schedules and gendered experiences of violence». Cult Health Sex, vol. 19, n.º 3 (2017), p. 338-351 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1080/13691058.2016.1219767

May, Tiggey; Harocopos, Alex y Hough, Michael. For Love or Money: Pimps and the management of sex work. London: Police Research Series Paper, n.º 134, 2000.

Meneses Falcón, Carmen. «¿Por qué se identifican tan pocas víctimas de trata de seres humanos». Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, n.º 107, 2019, p. 1-23 (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] https://doi.org/10.14422/icade.i107.y2019.001

Meneses Falcón, Carmen. «La triada adictiva: consumo de cocaína, alcohol y sexo». Revista Española de Drogodependencias, vol. 45, n.º 1 (2020), p. 26-35 (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] https://www.aesed.com/upload/files/v45n1-3_cmeneses.pdf

Merodio, Giomar; Duque, Elena y Axt Peña, Juan Carlos. «They Are Not Romeo Pimps, They Are Traffickers: Overcoming the Socially Dominant Discourse to Prevent the Sex Trafficking of Youth». Qualitative Inquiry, vol. 26, n.º 8-9 (2020), p. 1.010-1.018 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/1077800420938881

Morse, Janice. «Determining Sample Size». Qualitative Health Research, vol. 10, n.º 1 (2000), p. 3-5.

Orchard, Treena;Murie, Angela; Elash, Holli-Lynn; Bunch, Mary; Middleton, Cathy; Sadakhom, Danielle; Oiamo, Tor y Benoit, Cecilia. «"People like us": spatialised notions of health, stigma, power and subjectivity among women in street sex work». Culture, Health & Sexuality, vol. 21, n.º 4 (2019), p. 478-494 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1490455

Oso, Laura. «Money, Sex, Love and the Family: Economic and Affective Strategies of Latin American Sex Workers in Spain». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 36, n.º 1 (2010), p. 47-65 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1080/13691830903250899

Pajnik, Mojca y Radačić, Ivana. «Organisational Patterns of Sex Work and the Effects of the Policy Framework». Sexuality Research and Social Policy, vol. 18, n.º 3 (2020), p. 575-587 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1007/s13178-020-00482-6

Panchanadeswaran, Subadra; Johnson, Sethulakshmi; Sivaram, Sudha; Srikrishnan, A. K.; Zelaya, Carla; Solomon, Suniti; Go, Vivian F. y Celentano, David. «A Descriptive Profile of Abused Female Sex Workers in India». Journal of Health, Population & Nutrition, vol. 28, n.º 3 (2010), p. 211-220 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.3329/jhpn.v28i3.5546

Pinedo González, Ruth. Características psicosociales, calidad de vida y necesidades de las personas que ejercen prostitución. Tesis de doctorado en Psicología, Universidad de Salamanca, 2008.

Platt, Lucy; Grenfell, Pippa; Meiksin, Rebecca; Elmes, Jocelyn; Sherman, Susan G.; Sanders, Teela; Mwangi, Peninah y Crago, Anna-Louise. «Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies». PLoS Med, vol. 15, n.º 12 (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680

Raphael, Jody y Shapiro, Deborah. «Violence in Indoor and Outdoor Prostitution Venues». Violence Against Women, vol. 10, n.º 2 (2016), p. 126-139 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/1077801203260529

Ratinthorn, Ameporn; Meleis, Afaf y Sindhu, Siriorn. «Trapped in circle of threats: violence against sex workers in Thailand». Health Care Women Int, vol. 30, n.º 3 (2009), p. 249-269 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1080/07399330902733281

Ribeiro, Manuela y Sacramento, Octávio. «Violence against Prostitutes: Findings of Research in the Spanish–Portuguese Frontier Region». European Journal of Women's Studies, vol. 12, n.º 1 (2016), p. 61-81 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/1350506805048856

Rodríguez Martínez, Pilar y Lahbabi, Fátima. «Intervención social con mujeres migrantes: El caso de las mujeres marroquíes que trabajan en la industria del sexo en Almería». Portularia nº 2 (2002), p. 213-230 (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/135/b1215197x.pdf?sequence=1&origin=publication_detail

Sarkar, Kamalesh; Bal, Baishali; Mukherjee, Rita; Chakraborty, Sekkar; Saha, Suman; Ghosh, Arundhuti y Parsons, Scott. «Sex-trafficking, violence, negotiating skill, and HIV infection in brothel-based sex workers of eastern India, adjoining Nepal, Bhutan, and Bangladesh». Journal of Health, Population, and Nutrition, vol. 26, n.º 2 (2008), p. 223-231 (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740670/pdf/jhpn0026-0223.pdf

Sanders, Teela. «A continuum of risk? The management of health, physical and emotional risks by female sex workers». Sociology of Health & Illness, vol. 26, n.º 5 (2004), p. 557-574 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1111/j.0141-9889.2004.00405.x

Sanders, Teela y Campbell, Rosie. «Designing out vulnerability, building in respect: violence, safety and sex work policy». Br J Sociol, vol. 58, n.º 1 (2007), p. 1-19 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2007.00136.x

Shannon, Kate; Strathdee, Steffanie; Goldenberg, Shira; Duff, Putu; Mwangi, Peninah; Rusakova, Maia; Reza-Paul, Sushena; Lau, Joseph; Deering, Kathleen; Pickles, Michael y Boily, Marie-Claude. «Global epidemiology of HIV among female sex workers: Influence of structural determinants». Lancet, vol. 385, n.º 9962 (2014), p. 55-71 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60931-4

Ślęzak, Izabela. «Violence Towards Sex Workers. Analysis Based on Research into the Field of Indoor Sex Work in Poland». Polish Sociological Review, vol. 2, n.º 198 (2013), p. 237-254 (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] https://www.jstor.org/stable/pdf/26383059.pdf

Ślęzak, Izabela. «Research on indoor sex work in Poland – an ethnographer's dilemmas». Oñati Socio-legal Series [online], vol. 8, n.º 8 (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] http://ssrn.com/abstract=3192546

Tomura, Miyuki. «A Prostitute's Lived Experiences of Stigma». Journal of Phenomenological Psychology, vol. 40, n.º 1 (2009), p. 51-84 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1163/156916209X427981

Vanwesenbeeck, Ine. «Sex Work Criminalization Is Barking Up the Wrong Tree». Arch Sex Behav, vol. 46, n.º 6 (2017), p. 1.631-1.640 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] DOI: doi.org/10.1007/s10508-017-1008-3

Villacampa, Carolina y Torres, Núria. «Políticas criminalizadoras de la prostitución en España». Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n.º 15 (2013), p. 1-40 (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-06.pdf

Weitzer, Ronald. «Flawed Theory and Method in Studies of Prostitution». Violence Against Women, vol. 11, n.º 7 (2005), p. 934-949 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/1077801205276986

Williamson, Celia y Cluse-Tolar, Terry. «Pimp-Controlled Prostitution. Still an Integral Part of Street Life». Violence Against Women, vol. 8, n.º 9 (2002), p. 1.074-1.092 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1177/107780102401101746

Willman, Alys. «Risk and Reward in Managua’s Commercial Sex Market: The Importance of Workplace». Journal of Human Development and Capabilities, vol. 11, n.º 4 (2010), p. 503-531 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://doi.org/10.1080/19452829.2010.520910

Zimmerman, Cathy; Hossain, Mazeda; Yun, Khaterine; Gajdadziev, Vasil; Guzun, Natalia; Tchomarova, Maria; Ciarrocchi, Rosa; Johansson, Anna; Kefurtova, Anna; Scodanibbio, Stefania; Motus, Maria; Roche, Brenda; Morison, Linda y Watts, Charlotte. «The health of trafficked women: a survey of women entering posttrafficking services in Europe». American Journal of Public Health, vol. 98, n.º 1 (2008), p. 55-59 (en línea) [Fecha de consulta: 21.11.2022] https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2006.108357

Zimmerman, Cathy; Kiss, Ligia y Pocock, Nicola. «Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion. Findings from a survey of men, women and children in Cambodia, Thailand and Viet Nam». International Organization for Migration y The London School of Hygiene and Tropical Medicine, (2014) (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2022] https://publications.iom.int/system/files/pdf/steam_report_mekong.pdf

Palabras clave: mujeres, extranjería, prostitución, trabajo sexual, criminalización, España

Cómo citar este artículo: Meneses-Falcón, Carmen y García-Vázquez, Olaya. «Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p. 113-135. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.113

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 113-135

Cuatrimestral (enero-abril 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.113

Fecha de recepción: 01.09.22 ; Fecha de aceptación: 27.01.23