Los matrimonios forzados como una forma de violencia de género desde un enfoque interseccional

Sònia Parella, profesora titular, Departamento de Sociología, CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona (sonia.parella@uab.cat). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9213-5484

Berta Güell, investigadora principal, CIDOB (bguell@cidob.org). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4263-6763

Paola Contreras, profesora asistente, Departamento de Educación, Universidad de Tarapacá (pcontrerash@academicos.uta.cl). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7067-5551

En los países de la Unión Europea el fenómeno de los matrimonios forzados se ha instalado en los últimos años en la agenda pública como una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Ello es debido, en parte, al aumento de población migrante procedente de regiones donde este fenómeno constituye una práctica recurrente. Este artículo pretende mostrar las distintas formas en que la violencia se manifiesta en un matrimonio forzado, tanto a nivel simbólico como en el plano práctico de las experiencias, a partir de una muestra cualitativa de mujeres con diversas trayectorias migratorias residentes en Cataluña. El análisis se lleva a cabo desde un enfoque de género interseccional, que permite considerar la interacción entre diversos factores que se interrelacionan a la hora de entender los contextos de riesgo y violencia, así como las estrategias de salida de un matrimonio forzado.

Los matrimonios forzados son una práctica muy presente en países de las regiones de Oriente Medio, África y Asia del Sur, aunque también se observa en países occidentales (Thomas, 2009). Se caracterizan por un control coercitivo, ejercido principalmente por presión familiar y comunitaria, que anula el consentimiento y reviste implicaciones jurídicas y penales (Anitha y Gill, 2009; Chantler, 2012; Chantler y McCarry, 2020; Villacampa y Torres, 2019). Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), se estima que en el año 2021 había 22 millones de personas víctimas de matrimonios forzados1, el 68% de las cuales son mujeres. Casi un 40% son menores de 18 años en el momento de contraer matrimonio, de los cuales, un 87% son niñas.

En los países de la Unión Europea (UE), este fenómeno se ha instalado en la agenda pública en los últimos años debido, en parte, al aumento de población migrante procedente de países donde esta práctica es recurrente, por lo que se considera un asunto que afecta a determinadas minorías (Arlettaz y Gracia, 2016). Al respecto, si bien entre los estados miembros de la UE existe una falta de datos, se asume que es una práctica más común de lo que parece, y que los escasos datos registrados no son más que la punta del iceberg. Según Torres (2015), en España, por ejemplo, no se dispone todavía de estudios empíricos sobre la incidencia de los matrimonios forzados, aunque sí se cuenta con elementos que permiten inferir su presencia. A nivel regional dentro del Estado español, Cataluña ha sido pionera a la hora de establecer un marco de cooperación y un circuito de intervención entre profesionales de los ámbitos educativo, sociosanitario, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma coordinada ante situaciones de matrimonios forzados. El Gobierno de la Generalitat ya calificó expresamente los matrimonios forzados como una manifestación de la violencia machista en la «Ley catalana 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista», y en los últimos años ha ido avanzando a través de una serie de acciones, guías y protocolos que han culminado, en marzo de 2020, con la presentación del «Protocolo para la prevención y el abordaje del matrimonio forzado en Cataluña»(Generalitat de Catalunya, 2020).

El matrimonio forzado es reconocido como una violación de los derechos humanos y una forma específica de violencia de género, que afecta principalmente a mujeres y niñas (Anitha y Gill, 2009; Chantler, 2012; Chantler y McCarry, 2020; Villacampa y Torres, 2019). Para Chantler y McCarry (2020) el matrimonio forzado debe ser analizado como parte de un proceso y no como un evento puntual, pues las dinámicas que giran en torno a este tipo de abuso comienzan en la infancia, mediante los procesos de socialización y la transmisión de valores familiares y culturales en torno al matrimonio. Asimismo, se subraya la necesidad de identificar los factores que hacen que determinados grupos sean más vulnerables a padecer este tipo de matrimonios (ibídem; Chantler et al., 2009). Los factores de riesgo, por tanto, son una dimensión clave a la hora de analizar esta problemática, pero también es crucial comprender la manera en que las potenciales víctimas despliegan estrategias de negociación con sus familias y comunidades para evitar o retrasar un matrimonio forzado.

En este contexto, el presente artículo tiene por objetivo mostrar las distintas formas en que la violencia se manifiesta en un matrimonio forzado, tanto a nivel simbólico –a través de los imaginarios inculcados– como a partir del plano práctico de las experiencias, basándose en una muestra cualitativa de mujeres de origen magrebí, surasiático y subsahariano instaladas en Cataluña2 . El análisis se lleva a cabo desde un enfoque de género interseccional que, a fin de entender los contextos de riesgo y violencia, permite considerar la interrelación entre un gran número de factores, tales como la clase social, la etnia, la identidad religiosa o el estatus migratorio (Crenshaw, 1991; Igareda, 2013). Para ello, el texto parte de una presentación del marco conceptual desde el que se aborda el vínculo entre mujeres, violencia y multiculturalismo en contextos migratorios, hasta la apuesta por un enfoque de género interseccional, con capacidad para captar los significados e implicaciones de las distintas formas de violencia que sufren las mujeres en función de la ubicación de todas las partes dentro de diversas jerarquías de poder. A continuación, se detalla la metodología cualitativa a partir de la cual se han generado y analizado los datos. La presentación de los resultados se divide en dos subapartados que examinan, respectivamente, los imaginarios y representaciones sociales en torno al matrimonio forzado y las experiencias vividas por las propias mujeres, tanto en la entrada (antes de contraer matrimonio) como en la salida (mediante el divorcio). Finalmente, las conclusiones del texto abordan las implicaciones de una mirada compleja al fenómeno, que va más allá de enfoques culturalistas que pueden resultar esencializantes, tales como los términos «prácticas culturales nocivas» (Aplin, 2022), o la referencia explícita a determinadas confesiones religiosas o nacionalidades como factor explicativo de este tipo de violencia.

Mujeres, violencia y multiculturalismo en contextos migratorios

La migración internacional hacia Europa en las últimas décadas ha comportado una creciente diversificación nacional, étnica, cultural y religiosa; al tiempo que ha supuesto la emergencia o revitalización de formas de vida, tradiciones y valores que siguen siendo una práctica más o menos común en algunos de los países/zonas emisoras, algunas de las cuales atentan contra los derechos humanos. De ese modo, términos como el de «prácticas culturales nocivas» («harmful cultural practices») o «prácticas tradicionales nocivas» («harmful traditional practices»), que surgen en la década de los cincuenta del siglo pasado desde la Asamblea General de Naciones Unidas como marco para guiar la intervención sobre determinadas prácticas contra las mujeres en el Sur Global (especialmente en África y Asia), empiezan a aplicarse también a los países del Norte Global, con una creciente población perteneciente a minorías étnicas o población de origen migrante (Longman y Bradley, 2015).

Las denominadas prácticas culturales o tradicionales nocivas, en su acepción original (OHCHR, 1995), engloban normativas, valores, creencias y prácticas relativas al cuerpo de las mujeres, al matrimonio y la familia (como el matrimonio infantil, los crímenes de honor o la mutilación genital femenina), que se consideran violaciones de los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que afectan generalmente a mujeres y niñas. Sin embargo, no son pocas las voces que desde una perspectiva crítica y poscolonial alertan sobre el uso de este concepto. Autoras como Harcourt (2009) o Narayan (1998) advierten que este término parte de un universalismo etnocéntrico y esencialista, al mostrar una imagen homogénea de las mujeres del Sur Global como víctimas pasivas de la tradición y la cultura en contraposición a la imagen de las mujeres occidentales, educadas y con capacidad de control de su cuerpo y de su propia sexualidad (Mohanty 1984;McKerl, 2007). Asimismo, el término genera fuertes resistencias por parte de las comunidades, al implicar una «demonización» de la cultura y reforzar el discurso colonial occidental; al tiempo que no incide suficientemente en la naturaleza generizada de estas prácticas de violencia y refuerza el sesgo negativo contra determinadas creencias religiosas (Le Roux et al., 2017).

En consecuencia, de acuerdo con Longman y Bradley (2015), el concepto de «prácticas culturales nocivas» ha ido evolucionando hacia concepciones que han pasado de un enfoque orientado a «mujeres y niñas», hacia una aproximación de género interseccional, que analiza los contextos, significados e implicaciones de la violencia en función de la ubicación de todas las partes dentro de diversas jerarquías de poder. Por otro lado, como consecuencia del giro poscolonial, ya no se identifican este tipo de prácticas como exclusivas del Sur Global o circunscritas a determinadas localidades, religiones o culturas, por cuanto se trata de valores y experiencias dinámicos, cambiantes, híbridos y transnacionales. Asimismo, el reto consiste en lograr que la idea de «igualdad de género» no se convierta en una barrera basada en una pretendida moralidad global y universal que separa los valores y prácticas de mujeres con determinadas trayectorias migratorias (especialmente cuando se trata de mujeres musulmanas) de las del grupo mayoritario; lo que impide tomar en consideración la diversidad desde la política pública y a su vez contribuye a la estigmatización de determinados grupos de mujeres (Yurdakul y Korteweg, 2013). Este es el caso de debates como el del uso del velo o el de los matrimonios arreglados o concertados en Europa, que deben ser abordados en sus contextos específicos y tomando en consideración la voz de las mujeres implicadas. De acuerdo con Freedman et al. (2022), existe una relación compleja, interseccional y multinivel a la hora de explicar el vínculo entre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la condición migratoria.

Es en este punto donde adquiere relevancia el debate sobre los matrimonios forzados. Anitha y Gill (2015) advierten de los riesgos de abordar este fenómeno desde enfoques esencialistas que puedan: i) construir el discurso de matrimonio sospechoso en torno a los procesos de reagrupación familiar, lo que supedita el control de los matrimonios forzados al control migratorio; ii) considerar el matrimonio forzado como un problema cultural y asociarlo a la noción de culturas problemáticas; iii) confundir el matrimonio forzado con el matrimonio concertado; iv) rechazar toda forma de matrimonio que no encaje dentro del matrimonio basado en la construcción social del amor romántico, y iv) intensificar actitudes hostiles contra las minorías y favorecer que se invisibilicen formas de violencia similares perpetradas por miembros de la cultura mayoritaria.

De acuerdo con Thiara et al. (2012), la práctica del matrimonio forzado constituye un abuso extremo, que debe ser entendido como fenómeno mediatizado a través de las intersecciones de distintos sistemas de dominación, basados en la cuestión racial, la etnicidad, la clase social, la cultura o la nacionalidad. Por ello, el enfoque interseccional se presenta como un marco que permite garantizar que la cultura y la religión no adquieran todo el protagonismo (aunque sin negar su influencia) como determinantes de la violencia de género (Bradley, 2011). Qué duda cabe que la religión puede significar la perpetuación de determinados símbolos que funcionan a nivel del subconsciente y se manifiestan a través de las creencias y prácticas también de los miembros de las comunidades diaspóricas. Pero no debemos olvidar que estos tipos de violencia, como es el caso de los matrimonios forzados, deben también considerarse como un problema transcultural que es inherentemente de género. Y es aquí donde subyace, de acuerdo con Bradley (ibídem), la difícil tensión entre la discriminación de género como cuestión transcultural y la perspectiva interseccional, que se centra en cómo el género es moldeado mediante la interacción con otros sistemas de discriminación.

Por consiguiente, la religión no constituye en sí misma la causa; sino que se trata más bien de un eficaz instrumento que, en determinados contextos, alimenta y ayuda a perpetuar valores misóginos que producen, justifican y sostienen prácticas violentas contra las mujeres, como los crímenes de honor, la mutilación genital o los matrimonios forzados (ibídem). Términos como religión, cultura o tradición nos sirven para analizar las experiencias de las mujeres de distintas maneras (ibídem). En primer lugar, para abordar cómo las mujeres pueden utilizar, en lugar de rechazar, sus herencias culturales y religiosas como recursos para comprender sus experiencias y/o para transformar y desarrollar formas de resistencia. En segundo lugar, se trata de categorías que nos ayudan a entender la persistencia de la violencia de género.

El matrimonio forzado es una forma de violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva interseccional, hay que incorporar los contextos que diferencian las experiencias de las mujeres, de modo que asumamos que la subjetividad de las mujeres de determinadas minorías no se construye exclusivamente en base al género, sino que instituciones como la familia o la comunidad adquieren un papel destacado en su conformación, como puede ser el caso de las relaciones matrimoniales (Volpp, 2001). El concepto de consentimiento no se puede aislar del contexto de las relaciones de clase, género, etnia en el que este opera (Anitha y Gill, 2009). Hay que tener en cuenta el peso de la vida colectiva sobre las decisiones individuales en el caso de personas con un contexto familiar o trayecto migratorio procedente de zonas geográficas o países donde la práctica del matrimonio concertado es habitual. A diferencia de las perspectivas liberales que predominan en los contextos occidentales en la actualidad, donde el matrimonio se entiende como una decisión básicamente individual, en algunas sociedades, en cambio, el matrimonio sigue siendo concebido como una cuestión de ámbito familiar y/o comunitario. En este sentido, hay que considerar que los vínculos están a menudo relacionados con la dependencia económica y con el honor familiar, por lo que la negativa a casarse y la ruptura con la familia puede tener efectos devastadores sobre la vida de las personas.

Por todas estas razones, el abordaje del matrimonio forzado desde un enfoque de género interseccional exige conceptualizar una serie de ejes o dimensiones que configuran un contínuum en cuanto a los riesgos y vulnerabilidades que entraña para las potenciales víctimas y que nos permite superar el riesgo de esencializar la construcción sobre la violencia contra las mujeres pertenecientes a minorías. Estos ejes son los siguientes:

- El eje consentimiento-coerción opera a modo de contínuum que mide el grado de coerción y presión (tanto física como emocional) a la que se expone la persona, permitiendo capturar lo que algunos autores como Feinberg (1986) denominan la «carga total de coerción», que va más allá de la presión o coerción objetiva e incorpora las subjetividades de los individuos y sus vivencias. Problematizar el contrato matrimonial desde la noción de contínuum permite identificar una «zona gris» que se establece entre el pleno consentimiento y la coerción, que exige revisar el concepto de autonomía desde una mirada interseccional (Anitha y Gill, 2011). Es dentro de la zona gris que podemos evitar aproximaciones binarias entre agente y víctima pasiva (Madhok et al., 2013), llegando a comprender cuáles son los objetivos no explícitos que hay detrás de las decisiones de los distintos actores implicados (honor, reproducción de estatus social, respeto a la tradición, motivación económica, acceso al estatus migratorio, etc.) y en qué contextos las partes implicadas pueden negociar y llegar a generar nuevos consensos.

- Un segundo eje del contínuum tiene que ver con las diferencias en las actitudes que operan a lo largo del ciclo vital de las mujeres y que muestra un carácter intergeneracional (Bradley y Pallikadavath, 2013). Este tipo de contínuum desafía la asunción según la cual las opiniones de las personas permanecen estáticas a lo largo de su vida, así como la premisa de que el abordaje del matrimonio forzado puede reducirse a una simple relación hombres-mujeres en la que los hombres ejercen el control sobre las mujeres. Diversos estudios señalan que, en muchos casos, en la medida que la mujer se hace mayor, los beneficios que le entraña el patriarcado, en términos de poder y control, también explican que pueda ejercer coerción sobre las mujeres más jóvenes (las hijas). Y es aquí cuando surge una contradicción en el sentido de que las mujeres pueden promover versiones de la cultura que perpetúen los intereses de la comunidad patriarcal, aunque no siempre sea en su interés directo (Thiara et al., 2012). Aunque, por otro lado, de acuerdo con Kandioty (1988), las mujeres, desde el ejercicio de su propia agencia, también optan por «negociar con el patriarcado» en el sentido de manipular el sistema para su propio beneficio y mejorar así su posición.

Aproximación metodológica del estudio

La aproximación metodológica se basa en un diseño cualitativo que combina las siguientes técnicas de generación de datos implementadas de modo secuencial: i) nueve grupos focales con 50 mujeres de origen magrebí y surasiático instaladas en Cataluña, con el objetivo de profundizar en sus discursos e imaginarios en torno al matrimonio, los roles de género y las estrategias preventivas y/o reactivas para enfrentar situaciones de violencia o posibles matrimonios forzados; y ii) 10 entrevistas biográficas a mujeres de origen surasiático y subsahariano instaladas en Cataluña, que hayan tenido experiencias matrimoniales y que puedan situarse dentro del mencionado contínuum, a fin de poder analizar sus discursos, experiencias y estrategias.

En cuanto a las nacionalidades, los grupos focales han sido realizados con mujeres de origen marroquí y pakistaní por cuanto presentan trayectorias de asentamiento distintas, siendo las primeras resultado de un flujo más dilatado en el tiempo y las segundas de otro más reciente. Más allá de las diferencias culturales de estas dos zonas geográficas, el desfase temporal entre la historia migratoria de ambas comunidades también lleva intrínsecos unos procesos de flexibilización de ciertas pautas socioculturales del país de origen más o menos acentuadas, así como la posibilidad de desplegar estrategias de agencia contra episodios de violencia. Es precisamente esta diferencia uno de los motivos que ha justificado la selección de estas nacionalidades, junto al elevado peso demográfico de estos colectivos en Cataluña.

Por otro lado, la selección de las nacionalidades en las entrevistas biográficas ha sido más amplia, por cuanto el criterio más relevante ha sido el de poder captar distintas experiencias de matrimonios forzados y de estrategias de agencia. Asimismo, cabe destacar las dificultades de acceso a estos perfiles, especialmente entre las que no han tenido contacto con el tejido asociativo. En este sentido, la muestra se ha visto condicionada por el acceso facilitado por personas referentes dentro de los colectivos (en el caso de Pakistán y la India), así como por la entidad pionera en el abordaje de los matrimonios forzados en España (Valentes i Acompanyades)3, cuya sede se sitúa en Girona y que ha facilitado contactos con personas pertenecientes a los colectivos de Senegal y Gambia.

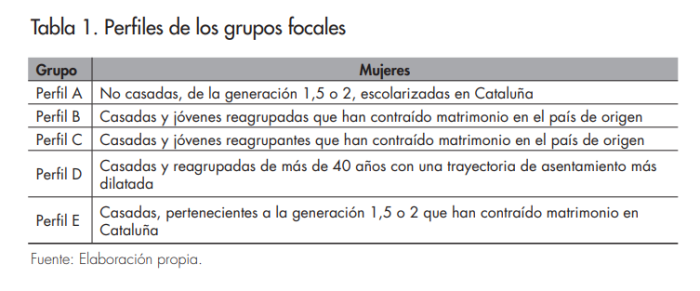

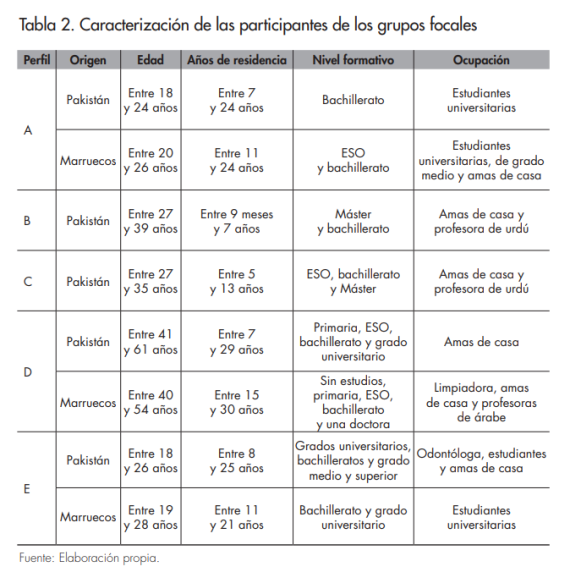

Así, durante los años 2018 y 2019 se realizaron nueve grupos focales (GF) con participantes que difieren en cuanto a la edad, años de residencia, nivel de estudios y ocupación, tal como se observa en las tablas 1 y 2. Los GF se distribuyeron en: un GF con mujeres pakistaníes solteras (perfil A); un GF de mujeres pakistaníes reagrupadas y casadas en origen (perfil B); un GF con mujeres pakistaníes reagrupadas y reagrupantes casadas en origen (perfiles B y C); un GF con mujeres pakistaníes solteras y jóvenes nacidas o escolarizadas en Cataluña que han contraído matrimonio en Cataluña (perfiles A y E); un GF con mujeres pakistaníes casadas y reagrupadas con más de 40 años (perfil D); dos GF con mujeres marroquíes solteras (perfil A); un GF con mujeres marroquíes casadas y reagrupadas con más de 40 años (perfil D), y un GF con mujeres marroquíes solteras y con jóvenes nacidas o escolarizadas en Cataluña que han contraído matrimonio en Cataluña (perfiles A y E). El guion se ha estructurado en tres ejes: imaginarios sobre las relaciones afectivas y los matrimonios; imaginarios sobre el rechazo y la salida de un matrimonio forzado, y los factores de riesgo y estrategias preventivas.

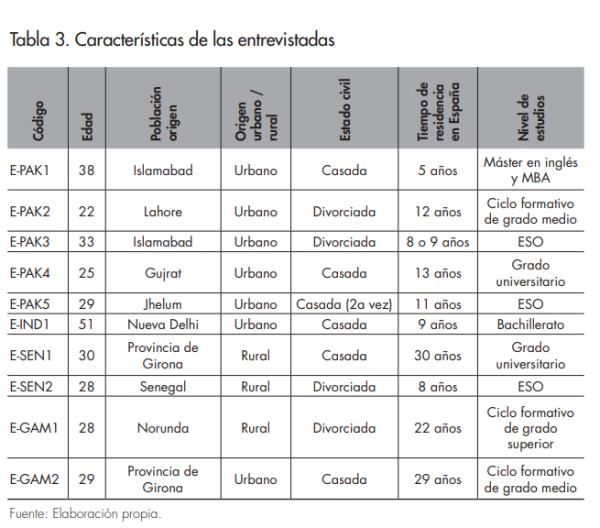

Por otro lado, se realizaron 10 entrevistas biográficas a mujeres de Pakistán, India, Senegal y Gambia con el fin de profundizar en la noción de contínuum (Anitha y Gill, 2009) e identificar tanto las zonas grises del fenómeno, como los principales factores de vulnerabilidad. El guion se estructuró en cuatro ejes: procesos migratorios; la reconstrucción de la experiencia subjetiva de contraer matrimonio; el proceso de salida del matrimonio, y los factores de riesgo y estrategias preventivas en matrimonios forzados. Al igual que en el caso de los grupos focales, las características de las personas entrevistadas también difieren en términos de edad, origen, estado civil, tiempo de residencia y nivel de estudios.

Imaginarios acerca de los matrimonios forzados y factores de riesgo

Las participantes de los grupos focales tienen muy claro que el principal factor que diferencia un matrimonio forzado de uno pactado o arreglado es la falta de consentimiento de los cónyuges a la hora de entrar o salir de una unión matrimonial. No obstante, matizan que el consentimiento no siempre es fácil de identificar, puesto que las presiones para aceptar ciertas propuestas pueden situar la libertad de elección en la denominada «zona gris». En este sentido, argumentan que algunas hijas aceptan propuestas matrimoniales solo para contentar a sus padres y para que estos puedan «dejar de sufrir» y ejercer el deber adjudicado de buscar una buena alianza matrimonial para ellas. Mientras que las presiones a la hora de entrar se vinculan principalmente con el chantaje emocional, que condiciona el ejercicio de la libertad plena para decidir y negociar la propuesta que proviene de la familia, los obstáculos a la hora de salir se concretan a partir de la consideración de todas las repercusiones negativas que va a conllevar para la mujer un eventual divorcio.

En cuanto al perfil de vulnerabilidad ante un posible matrimonio forzado, existe unanimidad en el hecho de que las mujeres y las niñas están más expuestas a este tipo de violencia de género que los hombres, con la excepción de los hombres homosexuales que también pueden verse afectados al no cumplir con el estereotipo de masculinidad hegemónica y heterosexualidad normativa. Así, en cuanto a los factores de riesgo que señalan las participantes a la hora de ser víctima de un matrimonio forzado, el género aparece como primer factor de vulnerabilidad que intersecciona con otros ejes de desigualdad como la edad, el origen rural o el nivel educativo, además de otros condicionantes como el lugar de residencia, la clase social o el contexto cultural.

En cuanto al factor de vulnerabilidad «edad», los matrimonios prematuros (por debajo de los 18 años), aparecen claramente como un tipo de matrimonio forzado en los imaginarios de las participantes. Sucede lo mismo en aquellos casos en que la diferencia de edad entre el marido y la mujer es muy elevada, ya que se entiende que la chica va a tener poca madurez para enfrentarse a una relación jerárquica en condiciones de igualdad y ello invalidaría el consentimiento. Además, las hijas mayores sufren una presión añadida por ser las primeras en llegar a la edad de matrimonio, siguiendo la jerarquía de edad intrafamiliar, y donde se condensan mayores expectativas. Son ellas las que a menudo cargan con el peso de «abrir camino» a las hermanas menores y las que más obstáculos tienen de cara a una negociación matrimonial. En esta línea, participantes de los GF manifestaron: «En Pakistán conozco a una chica de 18 o 19 años que se ha casado con un chico de 30 y largos, casi 40 y ella no quería, pero ella no pudo decir que no. ¿Eso es forzado? Pues no porque ella dijo que sí, pero ella no quería, no sé hasta qué punto ella quería un hombre así para ella» (GF mujeres pakistaníes no casadas, perfil A), y «(…) en todas las familias la hermana mayor es la que más sufre a la hora de casarse, las que vienen después siempre lo tienen un poco más fácil, llega un momento en que los padres se ven obligados a cambiar de idea» (GF mujeres marroquíes casadas, perfil D).

El estatus migratorio en un contexto transnacional también se considera parte de los factores que pueden favorecer un matrimonio forzado por parte de las participantes. En los casos donde uno de los dos futuros cónyuges es reagrupante, se asume que las familias pueden arreglar una unión matrimonial solo para conseguir un «pasaporte de entrada» a Europa. Está muy extendido el imaginario de familias en origen que anhelan casar a sus hijas con un hombre que resida en Europa, como una forma de aumentar su estatus social y las condiciones socioeconómicas del grupo familiar. Es por este motivo que algunas familias prefieren buscar alianzas pactadas entre personas que vivan en el mismo país y así evitar este tipo de instrumentalización del vínculo matrimonial. Entre las mujeres que son hijas de inmigrantes (de «segunda generación»), se adquiere conciencia de que, en determinados casos, el desenlace de un matrimonio forzado puede implicar un viaje al país de origen organizado por los padres, llegando incluso al extremo de retirarles el pasaporte para que no puedan volver a España. Algunos de estos intentos de matrimonios forzados pueden incluso desembocar en crímenes de honor y son especialmente las participantes de origen pakistaní las más conscientes de este riesgo: «Había una chica en Italia que quería casarse allí, pero los padres no querían. Se la llevaron a Pakistán con la excusa de que la abuela estaba enferma y la intentaron obligar a casarse, pero ella se resistió y acabó muerta» (GF mujeres pakistaníes, perfil D).

Por otro lado, se identifica otro imaginario que se atribuye a familias de perfil más conservador y adeptas a los roles de género tradicionales, que suelen ser familias de origen rural y habitualmente con bajo nivel educativo. Asimismo, entre mujeres musulmanas, el sistema de creencias y códigos culturales promovido por el islam fortalece la figura de la mujer como depositaria del honor familiar, cuya conservación se supedita a un «buen comportamiento sexual» y al mantenimiento de la virginidad hasta llegar al matrimonio. Otro factor de riesgo importante es la preservación del estatus/clase social, donde, a través del matrimonio, se intenta mantener o incrementar una serie de bienes y propiedades del patrimonio familiar a lo largo de las generaciones. En el otro extremo, los imaginarios de las participantes también sitúan la pobreza como riesgo, desde el momento en que el matrimonio se erige como una estrategia para reducir gastos familiares; puesto que, una vez consumado, la hija residirá con la familia del cónyuge.

Los imaginarios en torno a la ruptura vienen muy marcados por las consecuencias no solo sobre la persona que decide salir (generalmente, la mujer, salvo en los casos de repudio), sino también sobre el resto de la familia extensa, puesto que el honor familiar queda «manchado» a largo plazo. Para la mujer, los efectos de un divorcio son mucho más severos que para el hombre, ya que puede implicar dejar de contar con el apoyo familiar y comunitario, y emprender una vida en solitario bajo el estigma de «mujer divorciada». Y es que, una vez separada, va a ser muy difícil que ella pueda volver a tener pareja o contraer un segundo matrimonio (especialmente si tiene hijos/as), ya que la culpa de que no haya funcionado suele recaer desproporcionadamente sobre ella. Si además la mujer tiene dependencia financiera del marido (más común entre mujeres reagrupadas), la presión material y emocional es tan fuerte que la ruptura se percibe como la última opción. En los matrimonios consanguíneos, también existen presiones familiares para evitar una ruptura, en tanto que la dimensión colectiva del matrimonio adquiere su máxima expresión. Todas estas perspectivas tienen mucho peso en los imaginarios que las mujeres construyen en torno al divorcio. Ejemplo de ello son las siguientes citas de participantes en los GF: «La vida después del divorcio será más difícil, el chico lo tiene más fácil, ya encontrará otra. Pero si no llegan a separarse, ella será quien tenga que aguantar y él hará su vida a su manera como quiera, mientras que ella tendrá que sacrificarse para mantener la reputación de la familia» (GF mujeres pakistaníes, perfil D); «Nos preocupa cómo lo verá la sociedad y la familia. Si tomamos esta acción, cómo va a afectar eso a nuestra familia. A ti te va a afectar, pero a tu familia más» (GF mujeres pakistaníes, perfiles A y E).

Experiencias de matrimonios forzados y procesos de salida

Las experiencias relatadas por las participantes del estudio muestran claramente las distintas formas de violencia de género que se sitúan en el contínuum del consentimiento entre los matrimonios pactados y los matrimonios forzados. Estas formas de violencia a menudo operan simultáneamente, aunque su percepción no siempre se asocia a una falta de consentimiento para entrar o salir de un matrimonio. En cuanto a la entrada, los factores de vulnerabilidad que más destacan son la minoría de edad o las exigencias para casarse rápidamente cuando se cumplen los 18 años, así como los compromisos familiares para mantener intereses materiales o simbólicos (honor familiar): «A los 15 años fue cuando empezó todo el calvario, ya que regresó mi primo que se quería casar conmigo y yo no quería casarme con él. Mis tíos me reunieron con ellos, vinieron a mi casa, me hicieron sentar y me dijeron que si no me quería casar me trasladarían a África, que se quedarían con mis papeles, que los romperían y que ya no podría regresar a Europa» (E-SEN1).

Entre mujeres senegambianas, la mutilación genital femenina aparece como una forma de violencia previa a los matrimonios forzados. Y es que, como la literatura ya apunta, ambas formas de violencia de género están estrechamente vinculadas, especialmente en los matrimonios infantiles y prematuros (Unicef, 2022). Entre mujeres que se han casado en el país de origen también se observan episodios de violencia previos a la llegada a España. Es el caso de una mujer pakistaní que tenía una vida completamente autónoma y una vez casada (antes de ser reagrupada), tuvo que ir a vivir a un pueblo con la familia del marido, aunque él no se encontraba allí. Este cambio tan brusco implicó el inicio de un estricto control sobre su cuerpo y su movilidad, negándole el acceso al trabajo y a la socialización fuera del ámbito familiar, lo que terminó con el desarrollo de una enfermedad terminal.

Los episodios de violencia suelen empezar con engaños y promesas falsas por parte de familiares (por ejemplo, que la chica podrá continuar sus estudios una vez casada), además de múltiples coacciones y chantajes emocionales para garantizar que cumplan con las expectativas asociadas a los roles tradicionales de género. Estas coacciones pueden verse incrementadas en un contexto transnacional, donde la percepción de Europa como un lugar «demasiado libre» desde el país de origen ejerce presión sobre las comunidades en destino, que tienen el deber de «recordar» las costumbres como una forma de control social. El hecho de que los progenitores hayan pasado por un matrimonio forzado (aunque no lo llamen como tal) se utiliza como pretexto para naturalizar este tipo de alianzas ante sus hijas. Asimismo, las coacciones también pueden venir de otras mujeres migrantes que están en la misma situación y las convencen de la necesidad de «aguantar». Es en este punto donde las mujeres de más edad pueden acabar promoviendo situaciones que perpetúen los intereses de la comunidad patriarcal, haciendo uso del poder simbólico que les confiere su estatus de «madres» (Thiara et al., 2012): «Incluso habiendo recibido situaciones de violencia, maltrato, parece que debes aguantar porque el hombre tiene derecho a tratarte mal si él quiere. Las rechazan y las aíslan de la sociedad, no tienen apoyo, muy pocas. Hay algunas que incluso están siendo maltratadas y la que está maltratada y no se ha divorciado le dice a la otra “es que no te tendrías que haber divorciado, tendrías que aguantar” (…). Tienen un sentimiento de que tienen que aguantar todo y tienen inculcado que es lo normal y que, si te ha tocado un marido hijo de puta, es lo que Dios te ha dado y ya está» (E-GAM1).

En el caso de los hombres, si bien hay consenso entre las participantes de que tienen más margen de elección que las mujeres, también pueden ser forzados a casarse y a tener hijos para cumplir con la expectativa social de «padre casado», sobre todo a partir de una cierta edad avanzada. Este escenario no deseado a menudo supone un caldo de cultivo de potenciales conflictos y episodios de violencia doméstica, como es el caso de una de las entrevistadas: «Él lo que en realidad quería era el estatus de matrimonio y él quería una mujer y hijos para dar una imagen a la sociedad pakistaní de que yo ya estoy casado y estamos muy bien. (…) él lo que hubiera hecho conmigo era dejarme embarazada de entrada para cuando ella tenga una hija ella nunca va a pensar de divorciar, ¿no? Estará obligada a estar conmigo» (E-PAK2).

Independientemente de cómo se produzca la entrada, durante el matrimonio también pueden surgir múltiples formas de violencia, especialmente en el ámbito privado, las cuales pueden ser de carácter físico, verbal, material y/o psicológico, e incluso llegar a intentos de homicidio. En este sentido, existen varios relatos en torno al maltrato, agresiones sexuales, humillaciones y un control férreo a la movilidad y al comportamiento de las mujeres. No obstante, estas formas de violencia no siempre se identifican como tal y se justifican bajo la culpabilización de la mujer (por ejemplo, aludiendo a traumas infantiles o a una falta de alternativas por parte del hombre)4: «Llegó un momento en el que pensé que yo era la culpable porque todo el mundo me decía que tenía que cambiar y pensé: “ostras, si todo el mundo piensa eso es que estoy haciendo algo mal”» (E-SEN1).

Asimismo, estas formas de violencia no se vinculan a una cuestión de consentimiento ni a la idea de un matrimonio que, si bien pudo empezar siendo pactado, ha pasado a ser forzado por el hecho de no poder romperlo y salir de él. Y aun siendo consciente de estar protagonizando un caso de violencia de género, la decisión de la mujer de salir del matrimonio se dificulta ante las múltiples consecuencias que puede entrañar para ella, como el aislamiento, estigma, dependencia económica, etc. Los factores que pueden acelerar dichos episodios de violencia incluyen comportamientos que son considerados «desviados», como el incumplimiento de las tareas domésticas y reproductivas, así como actitudes demasiado «liberales». Tener hijos/as también puede conllevar un aumento de la presión por mantener la unión matrimonial y subir el umbral de tolerancia a la violencia.

Las estrategias para evitar entrar en un matrimonio forzado tienen que ver sobre todo con intentar posponer la edad de casamiento, a base de prolongar los estudios y conseguir más madurez; o bien con intentar negociar con los progenitores fórmulas alternativas de matrimonios pactados de modo que exista un mayor grado de consentimiento. En cuanto al proceso de salida de un matrimonio forzado ya consumado, se observan varias estrategias: buscar independencia económica, apoyarse de contactos externos (amigos, vecinos o familiares), huir de casa (normalmente después de un pico de violencia que traspasa una línea roja) o denunciar. Cabe decir que la vía legal raramente se utiliza y que, cuando se hace, a menudo se retira la denuncia por miedo, chantajes emocionales y un sentimiento de culpa interiorizado, generalmente alentado por parte del marido u otras personas de la familia y la comunidad. Si se llega a realizar, la denuncia puede ser contra el marido (como un caso de violencia machista), o bien contra los padres por haber forzado un matrimonio, aunque esta opción raramente se da puesto que entraña muchas repercusiones emocionales y psicológicas. Además, las hijas son conscientes de las presiones económicas que tienen los padres para mantener al resto de la familia, no solo en destino sino también en origen, a través del envío de remesas, lo que suele desincentivar la denuncia: «a mí, si me hubieran dicho “ves a denunciar a tus padres” no lo habría hecho, porque mis padres no me pegaban, no me maltrataban. Sí me presionaban en plan “cásate, cásate”, muy pesados, pero no es algo como para denunciarlos y que vayan a la cárcel, por ejemplo. Tienen una casa que mantener, tengo 5 hermanos que necesitan que su padre trabaje para poder llevar la casa adelante. Yo no creo que sea la vía correcta. Tiene que haber una figura de mediador» (E-GAM1).

Otro aspecto mencionado en las entrevistadas es que la salida de un matrimonio forzado hubiera sido mucho más difícil en el contexto de origen. La presencia de instituciones, entidades y cuerpos de seguridad que dan un cierto amparo contra la violencia machista se menciona como factor de protección importante, que les ha ayudado en su proceso, incluso en aquellos casos en que finalmente han retirado las denuncias. En el país de origen, en cambio, la presión ejercida por la familia se asume que habría sido mucho más fuerte. Sin embargo, sí consideran que la red de recursos para mujeres que han padecido violencia machista está dirigida a situaciones muy extremas que implican la ruptura con la familia y la comunidad. Esto en sí mismo constituye un freno para varias de las mujeres entrevistadas que se encuentran ante un matrimonio forzado, ya que temen el aislamiento social, además de opinar que las casas de acogida están poco preparadas para recibir a mujeres de origen migrante. En este sentido, muchas sugieren la necesidad de apostar por medidas que pasen más por la mediación y la negociación con el entorno familiar (siempre que sea posible), con tal de no tener que experimentar una ruptura total con su familia y su universo de referencia.

Conclusiones

El matrimonio forzado es una forma de violencia de género que, en países como España, aun no siendo una práctica nueva, ha comenzado a adquirir mayor relevancia social, política y académica en los últimos años con la llegada de personas migrantes procedentes de zonas en las que sigue siendo una práctica habitual. En el caso de Cataluña, por ejemplo, así lo demuestra la presentación del «Protocolo para la prevención y el abordaje del matrimonio forzado en Cataluña», en marzo de 2020, además de varios estudios que se adentran en la temática (Igareda, 2015; Alfageme et al., 2020). Los resultados de este artículo, basándose en el testimonio de mujeres de distintos orígenes residentes en Cataluña, ha problematizado el fenómeno de los matrimonios forzados bajo una lente no culturalmente esencializadora en torno a ciertos grupos étnicos y religiosos, atendiendo al cruce de distintos ejes de desigualdad desde una perspectiva de género interseccional. En particular, la noción de contínuum ha sido utilizada para visualizar el carácter multiforme de las distintas expresiones y experiencias de violencia a lo largo del ciclo vital, huyendo de una mirada lineal. Asimismo, este enfoque ha permitido considerar el amplio abanico de mecanismos que son utilizados para coaccionar a las mujeres, más allá de la coerción física y económica (Igareda, 2013), e identificar factores de riesgo que operan en la «zona gris» entre un matrimonio pactado y uno forzado.

En cuanto a los imaginarios en torno a los matrimonios forzados, podemos extraer un contexto de fuerzas coercitivas que incluyen, entre otras, la construcción de una determinada forma de feminidad o de socialización que adquiere distintas concreciones en cuanto al grado de autonomía de las mujeres más allá del ámbito estrictamente religioso (Anitha y Gill, 2009). Es decir, se trata de un orden simbólico que proyecta mandatos y roles de género tradicionales y que interaccionan con otros factores. Así, dichos imaginarios sitúan aspectos problemáticos en cuanto a cómo las experiencias, propias o de otras mujeres, generan de forma latente miedo y pérdida de autonomía. En relación con ello, los matrimonios forzados tienen un impacto incuestionable sobre las mujeres (sobre todo entre las hijas mayores, de origen rural y con un bajo nivel educativo), debido a que estas encarnan el honor y la respetabilidad de su familia y comunidad. En consecuencia, cuando existe rechazo a contraerlo o se busca una salida mediante el divorcio, las mujeres son repudiadas y estigmatizadas por su familia y comunidad, perdiendo la red de soporte familiar y comunitario. Este escenario de violencia se agudiza entre determinados perfiles de mujeres, cuyos riesgos son mucho mayores, en función de la edad, la pobreza o el nivel de dependencia económica, tanto a la hora de contraer matrimonio como de poder poner fin a una relación matrimonial violenta.

En el terreno de las experiencias, los relatos de las participantes muestran la cristalización de los factores de riesgo identificados en los imaginarios. Es decir, se pone de relieve cómo el hecho de ser mujer entraña una vulnerabilidad mayor, especialmente si es una niña y/o la hija mayor, y proviene de una familia con un sistema de valores conservadores y en situación de vulnerabilidad económica. En el plano de las estrategias de salida más inmediatas antes de contraer matrimonio, podemos destacar la búsqueda de apoyos personales y de fuentes de financiación propias, así como la prolongación de los años de estudio, sobre todo en aquellos casos donde los acuerdos matrimoniales ya se negocian en edades tempranas. En cuanto a las estrategias de salida una vez ya se ha consumado el matrimonio, los vínculos sociales también se presentan como una herramienta fundamental para la búsqueda de un sustento material y emocional, mientras que la vía legal de la denuncia constituye algo residual.

Solo si los matrimonios forzados dejan de ser concebidos como práctica cultural o tradicional nociva y evitamos reforzar estereotipos simplistas y esencializadores hacia determinadas comunidades religiosas u otras formas de concebir los roles familiares en los procesos de emparejamiento (por ejemplo, el caso del matrimonio arreglado), será posible avanzar en su prevención y erradicación. El matrimonio forzado constituye una flagrante expresión de vulneración de derechos humanos y de violencia contra las mujeres que, en ocasiones, se acompaña de formas de violencia extremas (violaciones, secuestro, crímenes de honor) que deben abordarse desde términos como el de «patriarcado» o «violencia machista», y desde un enfoque interseccional. Es precisamente este enfoque el que permite adaptar su manifestación, tanto a nivel de imaginarios como de experiencias, tomando en cuenta los contextos particulares en los que el peso de distintos sistemas de discriminación opera (Bradley, 2011). Un abordaje estrictamente planteado en términos culturalistas no solo resulta esencialista, sino que es ineficiente en términos de captar la complejidad del fenómeno5. Por consiguiente, la religión no constituye en sí misma la causa; sino que se trata más bien de un eficaz instrumento que, en determinados contextos, alimenta y ayuda a perpetuar valores misóginos que producen, justifican y sostienen prácticas violentas contra las mujeres, como los crímenes de honor, la mutilación genital o los matrimonios forzados (ibídem).

Y estos contextos particulares, en los que se conjugan distintos factores de riesgo y vulnerabilidad, no solo se refieren a los países del Sur Global donde sigue siendo una práctica habitual, sino que este tipo de análisis debe extrapolarse también a las sociedades occidentales. Se trata de un tipo específico de violencia machista que necesita ser abordada desde las políticas públicas. Por ello, las participantes en el estudio señalan la urgencia de sensibilizar y prevenir tanto al conjunto de la sociedad, como en especial a aquellos colectivos donde esta práctica es más frecuente, sobre todo de cara a las futuras generaciones. En este sentido, urge abrir espacios para que mujeres y adolescentes logren visualizar los matrimonios forzados como un problema de violencia de género, amplificando las acciones de sensibilización que permitan no solo prevenirlos mediante el ejercicio de los derechos y facilitando el acceso a los recursos disponibles, sino también enfrentarlos y mitigar sus múltiples consecuencias desde una perspectiva intercultural, intergeneracional y comunitaria.

Referencias bibliográficas

Alfageme, Alba, Casellas, Mireia y Escobar, Jennifer. La Realitat dels matrimonis forçats a Catalunya.Barcelona: Associació La Nut, 2020.

Anitha, Sundari y Gill, Aisha. «Coercion, Consent, and the Forced Marriage Debate in the UK». Feminist Legal Studies, vol. 17, (2009), p. 165-184.

Anitha, Sundari y Gill, Aisha. Forced marriage. Introducing social justice and Human Rights perspective. Londres: Zed Books, 2011.

Anitha, Sundari y Gill, Aisha. «A moral panic? The problematization of Forced Marriage in Brithis newspapers». Violence Against Women, vol. 21, n.º 9 (2015), p. 1.123-1.144.

Aplin, Rachael. «Evaluating the value of the police independent Advisory Group (AIG): Honour Based Abuse Crime (HBA), Forced Marriage (FM) and Female Genital Mutilation (FGM)». Women’s Studies International Forum, vol. 90, (2022) (en linea) https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102556

Arletaz, Fernando y Gracia, Jorge. «Los matrimonios forzados como una manifestación de violencia de género». Laboratorio de Sociología Jurídica, (2016), p. 7-21 (en línea) [Fecha de consulta: 03.09.2022] http://sociologiajuridica.unizar.es/sites/default/files/archivos/documenta/arlettazgracia.pdf

Bradley, Tamsin. Women, Violence and Tradition: Taking FGM and Other Practices to a Secular State. Londres: Zed Books, 2011.

Bradley, Tamsin y Pallikadavath, Sasee. «Dowry and women's lives in Kerala: what has changed in a decade?». Contemporary South Asia, vol. 21, n.º 4 (2013), p. 444-461.

Chantler, Khatidja. «Recognition of and Intervention in Forced Marriage as a Form of Violence and Abuse». Trauma, Violence & Abuse, vol. 13, n.º 3 (2012), p. 176-183.

Chantler, Khatidja; Gangoli, Geetanjali y Hester, Marianne. «Forced marriage in the UK: Religious, cultural, economic or state violence?». Critical Social Policy, vol. 29, n.º 4 (2009), p. 587-612.

Chantler, Khatidja y McCarry, Melanie. «Forced Marriage, Coercive Control, and Conducive Contexts: The Experiences of Women in Scotland».Violence Against Women, vol. 26, n.º 1 (2020), p. 89-109.

Crenshaw, Kimberlee. «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color». Stanford Law Review, vol. 43, n.º 6 (1991), p. 1.241-1.299.

Feinberg, Joel. Harm to Self. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Freedman, Jane, Sahraoui, Nina y Tastsoglou, Evangelina. Gender Based Violence in Migration. Cham (Switzerland): Palgrave McMillan, 2022.

Generalitat de Catalunya. «Protocol per a la prevenció i l’abordatge del matrimoni forçat a Catalunya». Marzo de 2020. Disponible en línea en: https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/antiracisme-migracions/prevencio-violencia-masclista/matrimonis-forcats/Protocol-per-a-la-prevencio-i-labordatge-del-matrimoni-forcat-1.pdf

Harcourt, Wendy. Body Politics in Development: Critical Debates in Gender and Development.. Londres: Zed Books, 2009.

Igareda, Natalia. «Debates sobre la autonomía y el consentimiento en los matrimonios». Anales de la Cátedra Francisco Suárez, vol. 47 (2013), p. 203-219.

Igareda, Natalia. «El Problema de los Matrimonios Forzados como Violencia de Género». Oñati Socio-legal Series, vol. 5, n.º 2 (2015), p. 613-624.

Kandioty, Deniz. «Bargaining with patriarchy». Gender & Society, vol. 2, n.º 3 (1988), p. 274-290.

Le Roux, Elisabet; Bartelink, Brenda y Palm, Selina. «What is the harm in “harmful traditional practices”?». Policy Brief, Departament for International Development – U.K., (2017) (en linea) [Fecha de consulta: 15.07.2022] https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/what-is-the-harm-in-harmful-traditional-practices

Longman, Chia y Bradley, Tamsin (eds.). Interrogating Harmful Cultural Practices. Gender, Culture and Coercion. Londres: Routledge, 2015.

Madhok, Sumi, Phillips, Anne y Wolson, Kalpana (eds.). Gender, Agency, and Coercion. Londres: Palgrave Macmillan, 2013.

McKerl, Mandy. «Multiculturalism, Gender and Violence. Multiculturalism -is it bad for women?». Culture and Religion, vol. 8, n.º 2 (2007) p. 169-185.

Mohanty, Chandra. «Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses». Boundary 2, vol. 12, n.º 3 (1984), p. 333-358.

Narayan, Uma. «Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of Cultural Essentialism». Hipatia, vol. 13, n. º 2 (1998), p. 86-106.

OHCHR-Office the High Commisioner for Human Rights. «Fact sheet n.º 23, Harmful traditional practices affecting the Health of women and children». OHCHR, (1995) (en linea) [Fecha de consulta: 14.07.2022] https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-23-harmful-traditional-practices-affecting-health-women-and

OIT-Organización Internacional del Trabajo. «Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage». ILO, (2017) (en linea) [Fecha de consulta: 22.08.2022]https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm

OIT-Organización Internacional del Trabajo. «Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage». ILO, (2022) (en linea) [Fecha de consulta: 20.02.2023]https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf

Sancha, Natalia. «Matrimonios forzosos de niñas sirias en Líbano para sortear los apuros económicos». El País, (12 de febrero de 2021). Disponible en línea en: https://elpais.com/internacional/2021-02-12/matrimonios-forzosos-de-ninas-sirias-en-libano-para-sortear-los-apuros-economicos.html

Thiara, Ravi; Condon, Stephanie y Schröttle, Mónika (eds.). Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe. Leverkusen-Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2011.

Thomas, Cheryl. «Forced and early marriage: A focus on Central and Eastern Europe and former Soviet Union countries with selected laws from other countries». United Nations Division for the Advancement of Women, (2009) (en linea) [Fecha de consulta: 02.07.2022] https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20_Cheryl%20Thomas%20revised_.pdf

Torres, Nuria. «Matrimonio forzado: aproximación fenomenológica y análisis de los procesos de incriminación». Estudios Penales y Criminológicos, vol. 35, (2015), p 831-917.

Unicef-The United Nations Children's Fund. «Female genital mutilation». Unicef, (2022) (en línea] [Fecha de consulta: 03.09.2011] https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation

Villacampa, Carolina y Torres, Nuria. «Prevalence, dynamics and characteristics of forced marriage in Spain». Crime, Law and Social Change, vol. 73, (2019), p. 509-529.

Volpp, Leti. «Feminism Versus Multiculturalism». Columbia Law Review, vol. 101, (2001), p. 1.181-1.218.

Yurdakul, Gökce y Korteweg, Anna. «Gender equality and immigrant Integration: Honor killing and forced marriage debates in the Netherlands, Germany and Britain». Women’s Studies International Forum, vol. 41, n.º 3 (2013), p. 204-214.

Notas:

1- Lo que supone un incremento de 6,6 millones de personas en relación con los datos del año 2016 (OIT, 2017)

2- Los resultados de este artículo proceden del proyecto RecerCaixa financiado por la Obra Social «la Caixa» titulado «Una aproximació holística i interdisciplinar als matrimonis forçats a Catalunya: diagnosi i propostes d’intervenció comunitària per a una ciutadania inclusiva». Se llevó a cabo durante el período 2017-2019, bajo la coordinación de la Dra. Sònia Parella y el Dr. David Moya, con el doble objetivo de realizar un diagnóstico interdisciplinar en torno a los matrimonios forzados en Cataluña y de desarrollar propuestas de intervención comunitaria orientadas hacia una ciudadanía inclusiva.

3- Para más información, véase: https://valentesiacompanyades.org/. Asociación con sede en Salt (Girona) que trata específicamente los matrimonios forzados.

4- En más de una ocasión, el papel de una de las investigadoras que participó en el estudio, de origen pakistaní, fue clave para desvelar y contextualizar experiencias traumáticas que suelen vivirse con miedo y vergüenza.

5- A modo de ejemplo, situaciones extremas de pobreza, como las estrecheces de las familias sirias refugiadas en el Líbano a causa de la guerra, han derivado en una alarmante alza de los enlaces concertados a edades cada vez más tempranas, lo que constituye una práctica de matrimonio infantil (por ende, forzado) que, muy probablemente, en un contexto distinto, de mayor bienestar económico y social, no se produciría. Véase Sancha (2021).

Palabras clave: matrimonio forzado, matrimonio pactado, mujeres migrantes, agencia, España

Cómo citar este artículo: Parella, Sònia; Güell, Berta y Contreras, Paola. «Los matrimonios forzados como una forma de violencia de género desde un enfoque interseccional». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p. 137-159. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.137

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 137-159

Cuatrimestral (enero-abril 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.137

Fecha de recepción: 07.10.22 ; Fecha de aceptación: 13.01.23