Una perspectiva desde Asia sobre el orden internacional: la importancia de la comprensión global

Seán Golden, investigador sénior asociado, CIDOB. sgolden@cidob.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2343-2802

En un orden occidental en crisis, el centro de gravedad demográfico y comercial mundial se ha desplazado a Asia; sin embargo, esta área geopolítica no ha definido el orden mundial existente ni aún hay alternativa. El Resto no occidental ya no comparte una percepción occidental de la geopolítica que frustra su propio desarrollo. El creciente neonacionalismo y la priorización de la política doméstica favorecen la rivalidad geoestratégica, obstaculizando la cooperación y una dinámica internacional constructiva en todos los frentes. Las formas contradictorias de definir los términos del debate causan desajustes que impiden la resolución de los conflictos. Por eso, desde un enfoque constructivista, es necesario deconstruir los discursos sobre el poder geopolítico, secuestrados por el realismo. La comprensión de las filosofías políticas subyacentes del Resto podría facilitar un debate constructivo sobre la naturaleza del orden mundial emergente y cómo este se podría organizar.

Un mundo entre órdenes y a la deriva

Estando el orden occidental en crisis, el centro de gravedad demográfico y comercial del mundo se ha desplazado a Asia. Sin embargo, ni Asia ha definido el orden mundial existente, ni aún no ha surgido una alternativa. El Resto1 ya no comparte una percepción occidental de la geopolítica que frustra su propio desarrollo. El neonacionalismo y la priorización de la política doméstica favorecen la rivalidad geoestratégica, obstaculizando la cooperación en pro de los bienes públicos mundiales y de una dinámica internacional constructiva en todos los frentes. Muchos de los países de este Resto ven la guerra en Ucrania como un problema local europeo, aunque sus consecuencias geoeconómicas sean globales. Cuando el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió en abril de 2023 con su homólogo chino Xi Jinping, ambos mandatarios hablaron de comercio y créditos de carbono, no de la guerra en Ucrania (Pozzebon, 2023).

Los realistas afirman que los principios morales universales son ajenos a las relaciones internacionales, pero también intentan justificar el dominio hegemónico del orden internacional por ser este proveedor de bienes públicos globales. En el pasado, una pax americana favoreció a los países en desarrollo, pero ello ya no es así. Para el Resto, el orden internacional neoliberal que Occidente define y defiende es interesado. China e India se han convertido en las principales potencias del Resto. En el análisis que sigue, ni «Occidente» (the West) ni «el Resto» (the Rest) son conceptos monolíticos homogéneos, como ponen de manifiesto las diferentes prioridades de la política exterior entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, India y China o China y el Sureste Asiático. Los términos se utilizan solo por conveniencia analítica, para abstraer un modelo teórico. Para el Resto, los conceptos de orden internacional desarrollados y defendidos por Occidente han quedado obsoletos.

En la vigesimoprimera edición de la conferencia «Guerra y Paz en el siglo xxi» del CIDOB, celebrada el 11 de marzo de 2023, se debatió la cuestión «China y Estados Unidos: ¿puede evitarse una confrontación bipolar?» con expertos de Estados Unidos y la UE, por un lado, y de China e India, por otro. La analista Bonnie S. Glaser, del German Marshall Fund estadounidense, argumentó que los países occidentales conciben un orden mundial democrático liberal con normas globales y alianzas occidentales para preservar la paz. La experta describió la competencia estratégica entre China y Estados Unidos como un enfrentamiento entre democracias y autocracias. Por su parte, Shivshankar Menon, del Centre for Social and Economic Progress de la India, declaró que este orden no había sido ni liberal ni democrático, destacando el hecho de que la mayoría de los países del mundo no comparten la percepción «occidental» del orden geopolítico porque este no les funciona. El director de CIDOB, Pol Morillas, subrayó que el debate describía «una era de desorden global debido a las tensiones geopolíticas actuales, que se basaba en presiones internas sobre las políticas exteriores, en potencias revisionistas, en una mentalidad que persigue intereses nacionales, en un multilateralismo erosionado y en esferas de influencia que se refuerzan a expensas de la cooperación global», aunque «los desafíos globales siguen siendo transnacionales» y hay que gestionarlos (Morillas y Cusiné, 2023).

Desde el punto de vista de Menon (2022), los países del Sur Global «han ido perdiendo la fe en la legitimidad y la justicia del sistema internacional» porque Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G-20 han fracasado «a la hora de actuar en cuestiones de desarrollo y (...) en la crisis de la deuda que asola a los países en desarrollo, una crisis agravada por la pandemia de la COVID-19 y la inflación alimentaria y energética causada por la guerra en Ucrania» (la crisis de la deuda afecta a más de 53 países según el FMI). Ese fracaso económico «se ve agravado por el récord, solo en este siglo, de invasiones reiteradas, intervenciones, intentos de cambio de régimen e injerencias encubiertas urdidas por las grandes potencias», de las cuales «la invasión rusa de Ucrania es solo el ejemplo más reciente y atroz de tales violaciones de la soberanía nacional, pero muchas potencias occidentales también han sido culpables de estas acciones». Esto ha provocado que «muchos países en desarrollo se sientan aún más inseguros y duden del orden internacional» (ibídem).

Menon ve desintegrarse el viejo orden mientras otro nuevo lucha por nacer: «El mundo está entre órdenes; está a la deriva», y atribuye una ventaja a «los estados que comprenden claramente el equilibrio de fuerzas y tienen una concepción de un futuro orden cooperativo que sirva al bien común» (ibídem). Asimismo, encuentra síntomas de revisionismo respecto al orden mundial existente entre todas las grandes potencias, tanto respecto a Estados Unidos y la UE como a Rusia y China, pero «ninguna de las potencias revisionistas significativas, cada una de las cuales desea cambiar el sistema internacional, tiene una visión convincente de lo que podría ser ese cambio (…) todavía no ofrecen una alternativa, o una que resulte suficientemente atractiva para los demás», y tampoco es probable que «el equilibrio de poder, que cambia rápidamente, proporcione la base para un orden estable durante cierto tiempo», por lo que «probablemente irán pasando de crisis en crisis a medida que aumente su insatisfacción con el sistema internacional y entre sí» (ibídem). Mientras Occidente recurre al neonacionalismo para conservar su dominio en el orden internacional emergente, el Resto defiende conseguir su parte correspondiente basándose en argumentos nacionalistas. Al respecto, Menon propone la cooperación entre socios dispuestos a cooperar en cuestiones específicas como antídoto contra el neonacionalismo que frustra una cooperación multilateral más amplia.

Perspectivas asiáticas sobre la guerra en Ucrania y el orden mundial emergente

El actual orden internacional precipitado por la invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin y la respuesta liderada por la OTAN no es el nuevo orden internacional que China esperaba, a pesar de que el gigante asiático ha estado promoviendo un modelo alternativo al orden mundial existente. Se ha producido un cambio de poder geoeconómico, y el panorama internacional que emerge de él representa el fin de 500 años de dominio mundial por parte de Occidente. La respuesta de Estados Unidos y la UE a la guerra de Ucrania parece estar ofreciendo a la potencia norteamericana, a través de la OTAN, la oportunidad de volver a forjar un orden mundial subordinado a su liderazgo e intereses. Sin embargo, la incertidumbre sobre la constancia y fiabilidad de Estados Unidos como líder mundial (desde el punto de vista de la OTAN) o el temor a su poder hegemónico (desde el punto de vista de Rusia y China y de los países en desarrollo) ha erosionado la autoridad moral de Estados Unidos en las relaciones internacionales. El lema «America First» y el neoaislacionismo podrían volver al poder, ya que el Partido Republicano, principal partido de la oposición en Estados Unidos, sigue respaldando el nacionalismo populista y la supremacía blanca, así como el proteccionismo y el excepcionalismo. Al mismo tiempo, la vuelta de Vladimir Putin a una visión decimonónica del orden mundial basada en las «grandes potencias» como respuesta al abandono por parte de la OTAN del «Acuerdo de Yalta» que cimentó el orden post- Segunda Guerra Mundial no es la alternativa que desea China. En cualquier caso, todas estas opciones tienen el elemento común de priorizar el neonacionalismo y la política doméstica sobre la cooperación internacional y el respeto de las normas e instituciones multilaterales.

Aunque Rusia se ha considerado históricamente europea, la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia. Y China, por su parte, quiere construir un orden euroasiático a través del proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI). Parecía que los europeos y los asiáticos iban a acercarse a través de las tierras euroasiáticas para las que la BRI prometía una inevitable avalancha de inversiones que crearían un floreciente sistema comercial euroasiático; sin embargo, la guerra en Ucrania y las sanciones propuestas contra Rusia impiden este proceso, para disgusto de los potenciales beneficiarios.

Aunque Estados Unidos y la UE citan a menudo la «amistad sin límites» chino-rusa a la que alude la Declaración Conjunta Rusia-China (USC US-China Institute, 2022) realizada antes de que Rusia invadiera Ucrania, la realidad es que las relaciones entre Rusia y China han sido históricamente difíciles, y China ha dejado claro que la amistad china-rusa no es una alianza militar convencional. La visita de Xi Jinping a Moscú en febrero de 2022 demostró que ahora es China la mayor potencia entre ambos países. China no ve con buenos ojos los intentos de imponer sanciones a las materias primas rusas, que resultan cruciales para su desarrollo; y aunque la declaración conjunta se esfuerza en criticar los intentos de «ciertos estados» de «imponer sus propias “normas democráticas” a otros países», de «monopolizar el derecho a evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios democráticos» y de «trazar líneas divisorias basadas en la ideología (...) estableciendo bloques exclusivos y alianzas de conveniencia» (USC US-China Institute, 2022), China quiere mantener un orden internacional basado en normas que favorezca el comercio. Esta es otra de las razones por las que el gigante asiático no puede respaldar las acciones de Rusia, ya que estas están provocando sacudidas económicas a escala global que para nada son bienvenidas.

La Declaración Conjunta Rusia-China propone «defender firmemente los resultados de la Segunda Guerra Mundial y el orden mundial de posguerra existente» (ibídem). La Guerra Fría mantuvo firme un aspecto de ese resultado: el acuerdo de Yalta. La caída de la Unión Soviética erosionó ese ejemplo de realpolitik, al desaparecer el Pacto de Varsovia mientras la OTAN se expandía. China es un observador nervioso de este proceso. La percepción que tiene la OTAN de su esfera de influencia va de Vancouver a Vladivostok, contemplando la adhesión de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur a un tratado llamado del Atlántico Norte, que ya ha intervenido en guerras como las de Kosovo, Afganistán, Irak, Libia o Siria. No es difícil ver en el desarrollo de la OTAN tras la Guerra Fría la ambición de crear una alianza mundial dominada por Estados Unidos. Tampoco es difícil darse cuenta de que una alianza de este tipo buscaría contener a Rusia o China en lugar de involucrarlas, lo que supone un motivo de preocupación para ambas potencias. La presencia de sistemas de misiles estadounidenses en Europa del Este y Asia Oriental, así como el acuerdo AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, y la retirada de Estados Unidos de los tratados de desarme, dan crédito a esta preocupación. Nada de esto justifica la invasión rusa de Ucrania, pero ayuda a contextualizar la respuesta de China a la invasión.

La Declaración Conjunta Rusia-China también propone «promover unas relaciones internacionales más democráticas y garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en todo el mundo» (USC US-China Institute, 2022); un catálogo que lleva implícita una crítica a un orden internacional dominado por Estados Unidos y la UE en los sistemas de votación de las instituciones de Bretton Woods. Esta insistencia en una «auténtica multipolaridad», unas «relaciones internacionales más democráticas» y el derecho a un «desarrollo sostenible», coincide también con los deseos de gran parte del resto de los países en desarrollo.

Aunque la invasión de Ucrania es una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de un país que China no puede justificar ni defender, la potencia asiática tampoco puede alinearse con una OTAN dominada por Estados Unidos, a la que considera un instrumento de la hegemonía estadounidense. La situación es líquida, pero la postura equidistante de China muestra que esta preferiría la vuelta a un orden internacional pacífico basado en normas y fundado en un equilibrio de poder que no favoreciera ni a la OTAN ni a Rusia. De ahí que China, estando de acuerdo con la oposición rusa a la expansión de la OTAN, no lo esté con las acciones de Rusia en Ucrania. Al respecto, China se ha abstenido en las resoluciones de Naciones Unidas críticas con Rusia, las cuales podría haber vetado, y se ha ofrecido como mediadora en el conflicto. Tal postura está probablemente más en sintonía con la actitud de ese Resto que una vez se llamó Tercer Mundo –que acoge la mayor parte de la población mundial (una parte significativa del cual se ha abstenido de votar en varias resoluciones de la Naciones Unidas lideradas por la OTAN sobre la guerra en Ucrania)–, siempre que la propia China evite tendencias hegemónicas.

Las reticencias de China a seguir el liderazgo de la OTAN en la guerra en Ucrania son más ampliamente compartidas por el Resto. En la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) de mayo de 2023, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subhramanyam Jaishankar, hizo hincapié en la problemática de la interrupción de las cadenas de suministro mundiales como consecuencia de la guerra en Ucrania, afirmando que ello afectaba más a los países en desarrollo, por lo que pidió un mayor papel para el Resto: «Con más del 40% de la población mundial dentro de la OCS, nuestras decisiones colectivas tendrán sin duda un impacto global». Los representantes de la OCS pidieron que se reduzca el dominio de «las instituciones y alianzas mundiales dirigidas por Occidente». El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, afirmó que «el mundo se enfrenta a múltiples crisis y desafíos, con un resurgimiento de la mentalidad de la Guerra Fría, el proteccionismo unilateral, así como el aumento del hegemonismo y la política de poder», y acusó a Estados Unidos de intentar contener el ascenso económico y militar de China, al tiempo que pidió el apoyo de los miembros de la OCS para «salvaguardar los intereses de soberanía, seguridad y desarrollo», y para «oponerse a que fuerzas externas interfieran en los asuntos regionales» (Pathi, 2023).

El analista geoestratégico Parag Khanna (2017), de la Universidad Nacional de Singapur, escribió que existe una «falsa suposición subconsciente» que impide el pensamiento estratégico estadounidense. «Los funcionarios e intelectuales estadounidenses hablan de acomodar el ascenso de China como si el sistema global tuviera una esencia consolidada que prefiere el liderazgo estadounidense». Los conservadores estadounidenses creen que «la limitación o la contención pueden garantizar la longevidad de la primacía estadounidense», mientras que los liberales piensan que «el carácter vinculante de las instituciones occidentales es la fuente de la centralidad de facto de Estados Unidos en el orden mundial». Para Khanna, ninguno de los dos enfoques es válido porque «se centran normativamente en lo que Estados Unidos debería hacer sin apreciar primero la dinámica que impulsa el sistema, las fuerzas que escapan a su control singular». Como paradigma alternativo, este autor propone el «pensamiento estratégico global» porque «los atributos más profundos de nuestro complejo sistema global son una creciente entropía (desconcentración del poder) (…). La globalización dispersa el poder y se resiste a la centralización. Es un mundo de simetría, no de jerarquía». Ninguna potencia puede impedir la dinámica de este sistema. «Si Estados Unidos no hace acuerdos comerciales, otros los harán. Si se bloquean vías marítimas como el Canal de Suez, las compañías navieras utilizarán el Ártico. Si el Banco Mundial no financia un proyecto, lo hará China. Si los bancos estadounidenses no hacen negocios con Rusia, lo harán los de China». El enfoque de Khanna surge de una perspectiva geográfica, histórica y cultural más amplia que la del neoliberalismo occidental (ibídem).

Mientras, la UE debate su propia necesidad de «autonomía estratégica» para evitar verse aplastada entre las dos hegemonías de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Las prioridades europeas no siempre coinciden con las estadounidenses. Europa comparte la misma masa continental que Asia, y el comercio con China y el Resto es fundamental para sus intereses. Al mismo tiempo, sin embargo, la UE desconfía de China. En una conferencia titulada «(In)seguridad humana en un mundo inestable», el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Mícheál Martin (2023), resumió la perspectiva de un Estado miembro neutral de la UE que no es miembro de la OTAN. En su opinión, en Occidente, la «comprensión tradicional del concepto de seguridad (...), centrada principalmente en las capacidades militares y la preparación para gestionar conflictos interestatales», debe adaptarse a «una realidad polifacética, que abarca la protección frente a pandemias, crisis climáticas, violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, crisis económicas, amenazas cibernéticas o híbridas». Aunque reconoce que «la visión del mundo de China es diferente de la nuestra [la de la UE], y [sus] intereses y valores difieren», y que esta realidad «marcará inevitablemente la forma en que nos relacionemos», la UE y China deben «trabajar conjuntamente de manera constructiva, abordando el cambio climático, avanzando en el desarrollo sostenible, garantizando la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas, construyendo un sistema mundial de comercio e inversión justo y abierto» (ibídem). El ministro mencionó el llamamiento de Ursula Von der Leyen a «reducir los riesgos, sin desvincularse», a «desarrollar nuestra resistencia económica y sistémica, para proteger a su vez nuestros valores e intereses», pero afirmó que esto «no significa dar la espalda a una relación económica, diplomática y cultural con China» (ibídem; Von der Leyen, 2023).

Normas comunes consensuadas para un orden internacional basado en normas vinculantes

En la conferencia «Guerra y Paz en el siglo xxi» antes aludida, Shivshankar Menon también analizó las disfunciones que provocan las formas contradictorias de enfocar los problemas geopolíticos debido a los términos del debate que se utilizan, poniendo como ejemplo la diferencia entre India y China ante el problema de un «conflicto fronterizo» frente a su defensa de la «soberanía nacional» o la «integridad territorial». El primer caso puede negociarse, el segundo en cambio es innegociable. La deconstrucción de los discursos de poder de la realpolitik requiere un enfoque socioconstructivista para recuperar un debate que ha quedado monopolizado por el realismo.

Hace unos años, participé en una sesión a puertas cerradas en la Copenhagen Business School en la que intervinieron expertos europeos y expertos de un think tank del Comité Central del Partido Comunista Chino. El idioma de trabajo fue el inglés, pero todos los participantes conocían el chino. En un momento dado, se produjo un debate interno entre los expertos chinos sobre el término «meritocracia», tal como lo utilizaban los europeos en inglés. Se plantearon varios términos chinos como posibles traducciones del término inglés –todos ellos con connotaciones diferentes–, pero ninguno equivalía exactamente a las connotaciones inglesas; lo que ocurre a menudo con el idioma chino. Quedó claro que se necesitaba dar un paso atrás y aclarar de forma consensuada y compartida qué quería decir exactamente cada una de las partes. En la práctica, esto requiere el desarrollo de una nueva terminología que rompa los esquemas y sesgos que cada parte aporta al debate (de nuevo, «conflicto fronterizo» frente a «soberanía/integridad territorial»).

Otro ejemplo podría ser el de las difíciles negociaciones entre irlandeses, norirlandeses y británicos, que recurren necesariamente a la ambigüedad constructiva para avanzar, cambiando las metáforas y la terminología utilizadas para definir el conflicto («Irlanda unida» frente a «isla compartida», o «unión de Irlanda» o «soberanía compartida»). Los procesos de resolución de conflictos suelen recurrir también a la modificación del discurso. Esto requiere, por un lado, el análisis y la interpretación del discurso cívico y la retórica que construyen la soberanía y la identidad en el ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior, así como de las consecuencias de este análisis e interpretación para la formulación de la política exterior; y, por el otro, la adopción de una estrategia comunicativa que sea plenamente consciente y sensible a los criterios de la identidad, la visión del mundo y el orden moral del otro, así como de los propios. Cualquier otro discurso podría ser percibido como unilateralista y explotador. En este sentido, Jürgen Habermas (1996) desarrolló una teoría del discurso cívico que podría imponer normas vinculantes en el debate y, posteriormente, vincular el comportamiento, que podría extenderse a las relaciones internacionales. Minmin Wang (2002: 308), por su parte, aboga por establecer «un conjunto de normas y valores comunicativos negociables pero vinculantes, [y] una opinión mundial [que] permita el discurso cívico y actúe a la vez como poder vinculante de una norma internacional». Un planteamiento de este tipo para la paz mundial exigiría «que primero reconozcamos las diferencias en los órdenes morales de ambas partes, pero que luego también vayamos más allá para darnos cuenta del terreno común en el que se encuentran ambas partes» (ibídem).

Los observadores occidentales de los fenómenos políticos y sociales del Resto corren el riesgo de cometer errores estratégicos cuando adoptan un enfoque a priori y prescriptivo al aplicar modelos teóricos supeditados a la historia y el desarrollo occidentales como si fueran modelos universales. Al buscar –y no encontrar– pruebas que se correspondan con las predicciones de sus teorías de la modernización, los observadores occidentales tienden a concluir que el Resto está actuando de manera incorrecta y debe ajustarse a las expectativas occidentales; consecuentemente, no aprecian las cosas que están sucediendo entre el Resto. Este fracaso es una forma de despreocupación epistémica, una falta de consideración sobre si las creencias están respaldadas por hechos; o peor, una forma de malevolencia epistémica, un intento de socavar el conocimiento, una estrategia de desinformación o propaganda (Cassam, 2018). Esto también constituye un caso de predicación a los conversos, de decirles a las personas aquello en lo que ya creen o quieren oír (sesgo de confirmación). Cualquier intento de promover un diálogo sobre la naturaleza del orden internacional democrático posliberal emergente, sin caer en la trampa de la despreocupación epistémica o el sesgo de confirmación, requeriría esfuerzos internacionales y multiculturales más colaborativos para promover y construir un conocimiento y una comprensión mejores, mutuos y comunes.

Por mi parte, he estado construyendo un modelo teórico para los estudios transculturales comparativos que podría ofrecer algunas directrices pertinentes2. En esta línea, Hans Georg Gadamer (1975) propuso el concepto de «horizonte», un repertorio compartido de referentes o referencias culturales, que es común a todas las personas que forman parte de un grupo sociocultural determinado en un lugar determinado en una época determinada. Los miembros de dicho grupo compartirán las mismas referencias culturales dentro (pero no más allá) de su horizonte. Al compartir estas referencias culturales, los miembros participan en la intertextualidad de los textos o manifestaciones semióticas de su propia cultura en una construcción social de su realidad compartida. También comparten una ideología y una cosmovisión geopolítica comunes (véase la figura 1).

La «hermenéutica» se refiere a la interpretación de los textos, el descubrimiento (cuando no la invención) de los distintos significados contenidos en un texto, tanto implícita como explícitamente. La semiótica extiende la hermenéutica también a la interpretación de manifestaciones socioculturales no semánticas. Las personas que forman parte de un mismo grupo sociocultural en un mismo lugar y en una misma época compartirán también (tal vez de forma inconsciente) los mismos criterios de interpretación y comprensión de las manifestaciones culturales que comparten en el horizonte de la construcción social de su realidad compartida, creando una ideología y una cosmovisión geopolítica comunes (véase la figura 2).

Esta cosmovisión caracteriza a un determinado grupo sociocultural y geopolítico. ¿Qué ocurre cuando alguien desea comprender la cosmovisión de un grupo completamente distinto? Los otros tienen su propia construcción social de la realidad, que puede ser muy diferente. En el caso de las culturas occidentales, entre ellas habrá un alto grado de coincidencia, pero en el caso de otras culturas, con ellas la coincidencia será limitada. Se trata de conjuntos socioculturales y geopolíticos diferentes que no comparten los mismos horizontes ni círculos hermenéuticos. En gran medida, ambas cosmovisiones están separadas (véase la figura 3).

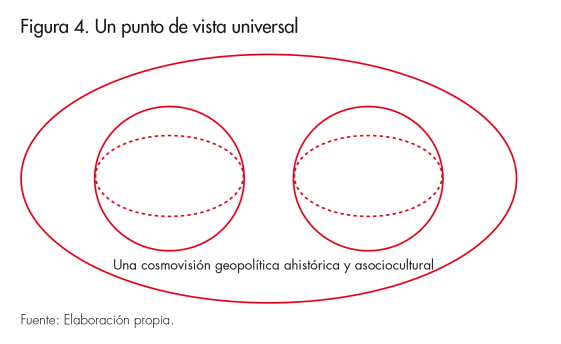

Una representación gráfica de la comunicación transcultural que intente englobar ambas o todas las visiones del mundo en una única (y estática) perspectiva, postula un observador con un punto de vista universal o un marco teórico superior a cualquiera de las cosmovisiones en cuestión. Por lo tanto, este planteamiento tiene implicaciones ideológicas difíciles de defender, tales como atribuirse a uno mismo una omnisciencia ahistórica y asociocultural, o la prepotente (y autoengañosa) confianza en sí misma de una metrópolis imperial (véase la figura 4).

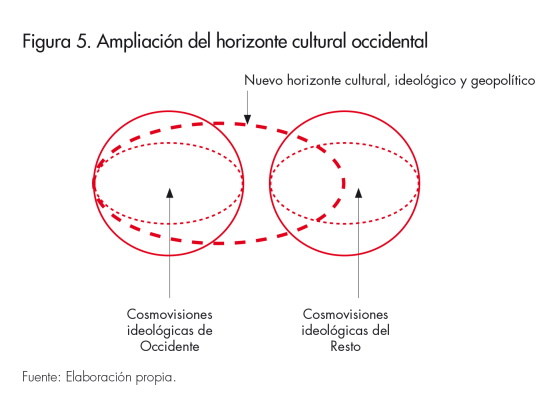

Alguien, desde Occidente, tendría que intentar comprender las bases de las cosmovisiones del Resto ampliando su propio horizonte cultural occidental para incluir un mínimo de solapamiento con el repertorio de referencias culturales dentro de los horizontes culturales, las ideologías comunes y las cosmovisiones geopolíticas del Resto (véase la figura 5).

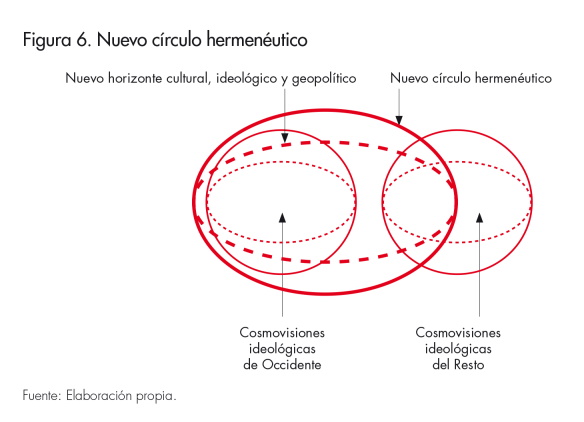

Es probable que la interpretación de estos referentes culturales según el círculo hermenéutico propio produzca malentendidos o distorsiones. Se trata de un peligro inherente al etnocentrismo (y al nacionalismo). Para evitarlo, hay que ampliar el propio círculo hermenéutico mediante la aculturación, de modo que se incluyan un mínimo de solapamientos con el círculo hermenéutico del otro para poder comprender las bases de la cultura, la ideología y la cosmovisión geopolítica del otro en sus propios términos, sin imponer los imperativos o filtros culturales etnocéntricos o ideológicos nacionalistas propios (véase la figura 6).

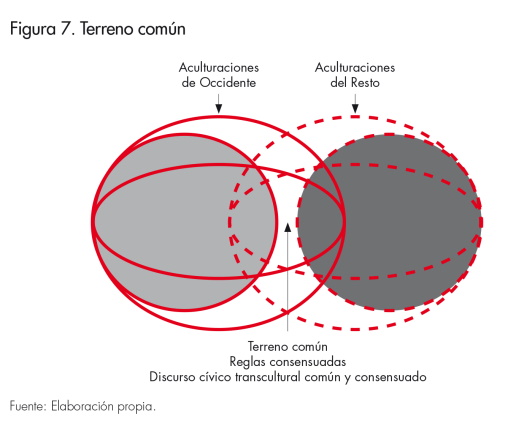

Esto sería necesario para cualquier caso de comunicación transcultural o estudios culturales comparados. Sin embargo, alguien del resto tendría que hacer lo mismo (véase la figura 7).

Si fuera posible promover el diálogo transcultural de esta manera, quizá se podría construir un terreno común, con normas consensuadas comunes para facilitar un discurso cívico transcultural común y consensuado que construya un orden internacional basado en normas vinculantes. El respeto mutuo requiere conocimiento mutuo, lo que podría conducir a paradigmas más innovadores y productivos y a una cooperación más significativa; podría llevar al conjunto de normas y valores comunicativos negociables pero vinculantes de Wang, así como a una opinión mundial que otorgue al discurso cívico transcultural el poder vinculante de una norma internacional.

Hacia un discurso cívico intercultural

Toda esta metodología podría facilitarse en talleres o laboratorios en los que expertos de diferentes culturas pudieran discutir qué entienden por las palabras clave del debate internacional. Por ejemplo, Occidente dice que China aspira a destruir el «orden basado en normas»; pero, en realidad, China quiere un orden basado en normas, aunque ni China, ni India, ni el resto pueden aceptar el statu quo de las normas actuales (por ejemplo, las cuotas vigentes de reparto de votos en el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional) y piden más democracia global. Por su parte, Occidente trata de convencer al Resto de que defienda el orden actual como si fuera un orden de aceptación universal; pero, en realidad, quiere que el Resto acepte normas favorables a Occidente que pueden ser desfavorables para el resto de los países. Para poder debatir de verdad estas cuestiones en un contexto transcultural, habría que buscar puntos en común, en lugar de tomar como evidente la cosmovisión democrática liberal clásica. Comprender las filosofías políticas subyacentes del Resto no significa necesariamente respaldarlas; sin embargo, la comprensión de estas y de sus ramificaciones podría facilitar un debate constructivo sobre cuál sería o debería ser la naturaleza del orden internacional emergente y sobre la forma en que este podría construirse.

Referencias bibliográficas

Cassam, Quassim. «Epistemic Insouciance». Journal of Philosophical Research, vol. 43, (2018), p. 1-20 (en línea) https://www.pdcnet.org/jpr/content/jpr_2018_0043_0001_0020

Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Londres: Continuum Publishing Group, 1975.

Golden, Seán. «How to Construct a Common and Consensual Multicultural Civic Discourse». Philosophy & Social Criticism, vol. 46, n.o 5 (2020), p. 576-590.

Golden, Seán. «Roles and rights in the context of just governance and just social mores». Philosophy and Social Criticism, vol. 49, n.o 5 (2023), p. 554-567.

Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Khanna, Parag. «Connectivity and strategy: A response to Robert Kaplan». CNAS – Center for a New American Security, (2017) (en línea) https://stories.cnas.org/connectivity-and-strategy-a-response-to-robert-kaplan

Martin, Mícheál. «RIA International Affairs Conference - Tánaiste’s Keynote Address». DFA – Department of Foreign Affairs, (2 de mayo de 2023) (en línea) https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2023/may/ria-international-affairs-conference---tanaistes-keynote-address.php

Menon, Shivshankar. «Nobody Wants the Current World Order. How All the Major Powers—Even the United States—Became Revisionists». Foreign Affairs, (3 de agosto de 2022) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/world/nobody-wants-current-world-order

Morillas, Pol y Cusiné, Sira. «War and Peace in the 21st Century. China and the US: Can Bipolar Confrontation Be Avoided?». CIDOB Briefings, n.o 45 (abril de 2023) (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/war_and_peace_in_the_21st_century_china_and_the_us_can_bipolar_confrontation_be_avoided

Pathi, Krutika. «Group led by China and Russia criticises global institutions».Associated Press, (5 de mayo de 2023) (en línea) https://apnews.com/article/india-china-russia-sco-shanghai-cooperation-organization-01d474cdd3487d350cf1c8d1a8d938e7

Pozzebon, Stefano. «Trade and carbon credits, not Ukraine, lead the agenda at Lula - Xi talks», CNN, (13 de abril de 2023) (en línea) https://edition.cnn.com/2023/04/12/americas/brazil-china-lula-xi-talks-climate-intl-latam/index.html

Stiglitz, Joseph E. «The End of Neoliberalism and the Rebirth of History». Project Syndicate, (4 de noviembre de 2019) (en línea) https://www.project-syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stiglitz-2019-11

USC US-China Institute. «Russia-China Joint Statement on International Relations», (4 de febrero de 2022) (en línea) https://china.usc.edu/russia-china-joint-statement-international-relations-february-4-2022

Von der Leyen, Ursula. «Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre». European Comission, (30 de marzo de 2023) (en línea) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063

Wang, Minmin. «Comparison of Chinese and American views on world opinion: a rhetorical study of media reports», en: Lu, Xing ; Jia, Wenshan y Heisey, D. Ray (eds.) Chinese communication studies. Westport y Londres: Ablex, 2002, p. 213-225.

Notas:

1- El concepto «el Resto» es una traducción del binomio inglés: «the West» versus «the Rest» («Occidente» frente al «Resto»), bien establecido en la literatura en este idioma. Véase más adelante la definición que se hace de este concepto.

2- Para una exposición más completa de los siguientes argumentos, véase Golden, 2020 y 2023.

Palabras clave: geopolítica, orden mundial, autonomía estratégica, rival sistémico, discurso cívico, Occidente frente al Resto, Asia, relaciones internacionales

Cómo citar este artículo: Golden, Seán. «Una perspectiva desde Asia sobre el orden internacional: la importancia de la comprensión global». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 134 (septiembre de 2023), p. 103-118. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.103

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 134, p. 103-118

Cuatrimestral (mayo-septiembre 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.103