Memorias e infancias migradas en Barcelona: recuerdos sobre violencias

Luciana Hedrera-Manara, doctoranda del programa Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Universitat Autònoma de Barcelona. lu.hedrera@gmail.com ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2975-727X

Lupicinio Íñiguez-Rueda, catedrático del Departamento de Psicología Social, Universitat Autònoma de Barcelona. lupicinio.iniguez@uab.cat. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1936-9428

Las experiencias del pasado y del presente en los países de origen y destino, junto con las movilidades, son parte del recuerdo de los niños y las niñas que migran. Este artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo es identificar la construcción de memoria de la infancia inmigrada en torno a las experiencias de violencia y las prácticas de agencia. Desde la perspectiva de los nuevos estudios sociales de la infancia y a partir de un estudio de campo en la ciudad de Barcelona, se da cuenta de que las violencias responden a un entramado de relaciones de poder y ejes de diferenciación (etnia, género, nacionalidad, edad) en distintos espacios. Se concluye que estas memorias ponen en tensión la violencia infantil como problema individual y doméstico-privado, lo que produce sentidos que permiten la agencia de dicha infancia en el presente, más allá de la vulnerabilidad y la subordinación.

Actualmente nos encontramos en un escenario de grandes y diversos movimientos poblacionales a escala global. Las economías desiguales, las hambrunas y la pobreza, las crisis sociales y medioambientales, los conflictos políticos, así como la búsqueda de mejores condiciones de vida son algunos de los motivos que impulsan las migraciones de personas, familias, jóvenes, niños y niñas. La población infantil cruza territorios y llega a Europa tanto de forma autónoma como acompañada por personas de sus grupos de cuidado1 (Pavez, 2017; Rivera et al., 2021).

En el caso de España, como uno de los principales países receptores de inmigración desde inicios del presente siglo, en la actualidad acoge –de una población total de 47.326.687 habitantes– 5.325.907 personas de nacionalidad extranjera, de las cuales 1.660.314 pertenece a la población infantil (de 0 a 15 años) (Idescat, 2020). 2021). En Cataluña, según datos del Instituto de Estadística, en la provincia de Barcelona, en el año 2020, un 16,1% de la población eran niños y niñas y adolescentes inmigrados (Idescat, 2020) y, de estos, un tercio se encontraba en situación irregular (Movimiento Estatal Regularización Ya, 2022). Cabe señalar que, aun teniendo estas cifras, hay una dificultad para cuantificar con exactitud, ya que no hay un registro único ni una articulación y/o coordinación entre administraciones públicas. Por otra parte, en los últimos diez años, debido a la creciente globalización del capital y a la división internacional del trabajo (Brah, 2011), la migración ha sido protagonizada por mujeres, lo que ha conllevado una mayor presencia de niños y niñas, así como un aumento de solicitudes por reagrupación familiar (BOE, 2009).

La violencia infantil es un fenómeno que tiene diversas manifestaciones, presentándose en contextos muy variados, desde las instituciones de cuidado o justicia, el hogar, hasta en comunidades digitales (Pinheiro, 2006). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), la mitad de la población mundial infantil ha sufrido violencia, ya sea la ejercida por parte de sus familiares o por personas conocidas. En el contexto específico del estudio, algunas profesionales entrevistadas –integradoras y educadoras sociales– constatan que la población infantil inmigrada residente en Barcelona experimenta múltiples violencias: de género y sexual, escolar, intrafamiliar, en el trayecto y discriminaciones por edad, etnia, nacionalidad, y estatus migratorio y socioeconómico2. A su vez, está expuesta a las violencias derivadas de las políticas migratorias españolas de carácter restrictivo, que han endurecido los requisitos de visado y de reagrupación familiar, perpetuando lógicas de control (Sánchez, 2011; Santamaría, 2002), y a las violencias institucionales que ejercen las políticas de protección. Paradójicamente, se ha intentado «proteger» a la infancia en su condición de vulnerabilidad (Jenks, 1996), pero la realidad es que ello ha afectado negativamente al ejercicio de sus derechos e inclusión social.

La infancia migrante cruza por situaciones de violencia en distintas territorialidades (Galaz et al., 2019), que se relacionan con experiencias del presente en el país de destino, pero también con experiencias pasadas vinculadas a sus países de origen. De esta manera, este colectivo desarrolla movimientos transnacionales conformados por vínculos y situaciones en la que se inscriben procesos históricos e identitarios particulares, sustentándose una conexión entre pasado y presente de las migraciones por medio de la memoria (Mand, 2010). En ese sentido, la memoria como proceso social de construcción del pasado (Halbwachs, 1968) es una herramienta teórica y analítica importante para comprender las prácticas de rememoración de las violencias en torno a las experiencias migratorias y sus posibles transformaciones. La infancia migrante, como actor global, y las migraciones que experimentan en distintos lugares nos hace preguntarnos por las violencias que son recordadas y construidas.

En este contexto, el objetivo de este artículo es identificar la construcción de memoria en torno las experiencias de violencia de dicha infancia migrante y las prácticas de agencia que despliegan. En concreto, para el estudio participaron niños y niñas residentes en la ciudad de Barcelona de 6 a 13 años, de diversas nacionalidades, quienes construyeron sus recuerdos por medio de la elaboración de cartografías. Para la investigación, nos situamos desde la perspectiva de los nuevos estudios sociales de la infancia, a cuyos integrantes entiende como protagonistas sociales y políticos con capacidad de reflexión y participación (Gaitán, 2006; James y Prout, 1997), cuestionándose los silencios que rodean sus trayectorias biográficas, y contribuyendo con nuevas miradas el fenómeno que se estudia, siendo la niñez la mejor experta de sus propias vidas (Laws y Mann, 2004).

En ese sentido, el artículo es un aporte a las prácticas de rememoración propias de la infancia y al reconocimiento de las violencias que experimentan. Al mismo tiempo, permite comprender que las vivencias se configuran en marcos estructurales que jerarquizan la vida de los niños y niñas (Platero, 2012), los cuales están invisibilizados por la posición que ocupan en la sociedad. Poner atención en sus prácticas desde la agencia, también posibilita concebirlos como personas con capacidad de acción, desestabilizando las nociones de indefensión que circulan en el imaginario de la niñez (Burman, 2021). Para el análisis, en primer lugar, se presentan algunas nociones teóricas en torno a las comprensiones sobre la memoria colectiva y migración, las violencias, así como la infancia y agencia; en segundo lugar, se muestra el eje metodológico que aborda la investigación sobre la infancia, el uso de la cartografía y el procedimiento de análisis, junto con los aspectos éticos; en tercer lugar, se revisan los resultados mediante dos ejes de análisis que dan cuenta de las rememoraciones sobre violencias vividas que estos niños y niñas hacen de sus migraciones y cuáles son sus procesos de agencia y sus posibles transformaciones; y, por último, se exponen unas conclusiones y reflexiones finales.

Herramientas teóricas y metodología utilizadas

Memoria colectiva y migración

La memoria colectiva es un concepto que puede ser definido desde distintos prismas. Para esta investigación, la entendemos desde una perspectiva construccionista, como un proceso social de construcción del pasado elaborado desde el presente y al cual dotamos de sentido (Halbwachs, 1968). Al respecto, nos alejamos de las visiones representacionistas que señalan que la memoria es un reflejo del pasado, en el que se almacenan vivencias pasadas que traemos enteramente al presente, y nos acercamos a la que argumenta que esta puede recrearse y cambiar a partir de las interpretaciones actuales. El carácter social de la memoria es planteado por Maurice Halbwachs (ibídem) señalando que la memoria, inclusive la individual, está vinculada a los recursos disponibles a nivel social. Félix Vázquez (2001: 103) planteará que la dimensión procesual y temporal es crucial para la vida social: primero, porque la memoria es dinámica y cambiante y, segundo, porque tanto la memoria como el olvido son solo posibles en el tiempo presente que permite organizar el pasado y el futuro y, a la vez, «constituye el momento que contiene el sentido de ambos».

En relación con la infancia, la memoria social de las nuevas generaciones se ha entendido tradicionalmente a partir de las memorias de otros y otras –principalmente derivadas del mundo adulto e institucional–, por medio de la transmisión intergeneracional del recuerdo (Jelin, 2002), siendo la población infantil receptora pasiva. Desde perspectivas cognitivas de la memoria, se señala que este colectivo es incapaz de recordar tal como lo hacen las personas adultas. Y ello porque el recuerdo se vería interceptado por la fantasía (Burman, 2021), distanciándose del carácter verosímil de aquello que se rememora. En cambio, desde las visiones señaladas en este trabajo, se plantea la necesidad de concebir a la infancia como coconstructora de la memoria colectiva (Habashi, 2013), entendiendo que sus recuerdos se constituyen como una práctica de creatividad en la que se articula la imaginación y la interpretación de sus experiencias (Hedrera y Álvarez, 2018).

La perspectiva de la memoria de Maurice Halbwachs (2004 [1924]) pone el énfasis en las posiciones del sujeto, en los vínculos que se establecen y en los marcos sociales de la memoria, es decir, en aquellos «(...) instrumentos que utiliza la memoria colectiva para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad» (ibídem: 10). Los marcos sociales pueden ser la religión, la familia y la clase, pero también el tiempo, el lenguaje y el espacio. Dichas dimensiones del término son relevantes porque nos invitan a comprender la acción de la población infantil inmigrada en relación con los demás agentes –familia, escuela, sociedad de acogida– presentes en la memoria de sus trayectorias migratorias. La memoria colectiva, entonces, también puede ser comprendida como una matriz de inteligibilidad de experiencias por medio de las cuales se recuerda un período histórico particular. Lo que se elige rememorar y/u olvidar se encuentra relacionado con cuestiones de hegemonía y poder que visibilizan unos recuerdos sobre otros. Para este estudio, se tomarán principalmente estas ideas, ya que no se hará referencia a la memoria colectiva que construye la infancia inmigrada como grupo social, sino a cómo cada niño o niña, desde su proceso migratorio particular, construye sus memorias tomando en cuenta dichos marcos sociales. Esta aproximación es una dimensión útil para analizar las prácticas de rememoración atravesadas por experiencias de violencia, de dominación y categorías de diferenciación como el origen cultural, el género y la edad.

Dentro de los estudios sobre la memoria, hay un campo incipiente de convergencia entre memoria y migración atravesada por el contexto actual de globalización, panorama donde se inserta la presente investigación. Palmberger y Tošić (2016) señalan que los fenómenos de la movilidad, la inmovilidad y la memoria están estrechamente interrelacionados y se constituyen mutuamente. Julia Creet (2011) plantea que la migración produce memoria, ya que los recuerdos se desplazan a través de la distancia y el tiempo, siendo entonces la migración una condición para la memoria. Estas teorizaciones subrayan la idea de que la migración no se restringe a la situación concreta, sino que también es necesario tomar en cuenta los imaginarios que circulan en torno a ella (Palmberger y Tošić, 2016). Desde esta noción, los imaginarios que se elaboran y se reelaboran sobre la movilidad e inmovilidad afectan nuestras prácticas vinculadas a la rememoración individual y colectiva, definiendo las maneras en que las migraciones son significadas, reproduciendo o recreando construcciones y deconstrucciones de los vínculos sociales.

Los niños y niñas inmigradas y las violencias

La palabra que comúnmente se usa para hablar de la violencia dirigida a la infancia es la de «maltrato», término acuñado por Henry Kempe en 1962 (citado en Galaz et al., 2019), el cual muchas veces presenta una connotación individual de la violencia y circunscrita al ámbito privado. La violencia infantil ha sido conceptualizada de distintas maneras, no obstante, hay ciertos acuerdos en concebirla como producto del abuso de poder (Tolentino, 2019). Comprendiendo esta dimensión, el poder, tal como lo ha conceptualizado Foucault (2005), es ubicuo en los dispositivos y en las relaciones. Así, las violencias infantiles suponen una posición de subordinación debido a los vínculos sociales desiguales relacionados con la edad, lo que vuelve a la población infantil más vulnerable a las violencias en contraste con otros colectivos (Jenks, 1996).

Algunos estudios han conceptualizado las violencias hacia la infancia a partir de las nociones de «victimización infantil» o «polivictimización» para designar las vivencias por haber sufrido algún tipo de violencia (Finkelhor et al., 2011; Galaz et al., 2019). La polivictimización hace referencia a distintas dimensiones de violencia que pueden padecer los niños y niñas en diversas esferas de su vida y de forma paralela. Lo que, en el caso de la infancia inmigrada, se traduce en situaciones atravesadas también por procesos de racialización y discriminación. Domènech e Íñiguez (2002) enfatizan que las violencias están sujetas a las colectividades que las producen y a los contextos sociohistóricos. De esta manera, entenderemos que las condiciones de producción de las violencias experimentadas por el colectivo infantil dependen de los marcos sociales de la memoria desde los cuales se recuerda (Halbwachs, 1968), así como también de las herramientas interpretativas disponibles en la sociedad (Domènech e Íñiguez, 2002).

Perspectivas sociales de la infancia y agencia

En los últimos años, las perspectivas feministas han invitado a entender críticamente a la infancia problematizando las maneras convencionales de concebirla, adoptando una posición escéptica respecto de las teorizaciones sobre su socialización y desarrollo evolutivo (Burman y Stacey, 2010; Rosen y Twamley, 2018). Esto ha dado paso a la emergencia de los nuevos estudios sociales de la infancia, los cuales se esbozan en la década de los noventa del siglo pasado, planteando alternativas de comprensión. Uno de los aportes conceptuales que proponen es el discernimiento entre la noción de infancia y niño/niña, en tanto que la primera indica una composición de estructuras, instituciones e ideas culturales y sociopolíticas y, la segunda, concibe a los niños y niñas como personas humanas (Llobet, 2013).

La dimensión temporal de la infancia ha sido otro de los desarrollos cruciales en estos trabajos, los cuales refieren, como señalan Gaitán y Mongui (2021: 1), que: «La infancia está situada en una zona intemporal, como si fuera, por así́ decirlo, un costado de la historia y la cultura dominantes, la historia y la cultura propias de la parte adulta. Perdida en el tiempo, la infancia siempre se remite bien al pasado o bien al futuro, o se sitúa simplemente fuera del tiempo. Mas la infancia es el presente de quienes son ahora niños o niñas o adolescentes». El tiempo de la infancia entonces, está circunscrito en lo que fueron (pasado) o en lo que serán (futuro) y no en lo que son hoy. En particular, la infancia como pasado también se basa en la idea de que, como adultos, alguna vez fuimos niños/niñas, enmarcándose el recuerdo temporalmente desde esta etapa generacional hacia el pasado. Por lo que, para este trabajo, nos acercamos a las memorias infantiles dentro de su etapa como niños y niñas, relevando el pasado desde sus posiciones en el presente.

Cabe señalar que, para efectos de este estudio, hablamos de niños y niñas inmigradas, en vez de inmigrantes, puesto que esta última expresión refiere a un estatus en transitoriedad, es decir, una persona que está de paso, mientras que la primera señala la estabilidad en el lugar de llegada reconociendo su condición (García, 2004). Dicho esto, la agencia infantil la comprendemos como el lugar que ocupan niños y niñas para poder actuar, opinar e incidir en la realidad (Pavez y Sepúlveda, 2019) con ideas propias que no siempre están sujetas al mundo adulto, las instituciones de protección y la familia. Con esto, no nos referimos a que estos tengan una memoria esencialmente distinta a la de otros, sino que su construcción sobre el pasado «los/as constituye como niños y niñas que recuerdan» (Hedrera y Álvarez, 2018: 966). Como vimos, si bien las violencias generan opresión y/o victimización, también producen procesos de agencia (Brah, 2011). Así, el colectivo infantil construye alternativas desde los bordes, como escape o fuga (Calveiro, 2015), a veces sin enfrentarse directamente a quienes ejercen dichas violencias, pero poniéndolas en tensión y creando espacios de protección dentro-fuera del mundo adulto y de las instituciones.

Metodología

La metodología se basó en una perspectiva cualitativa (Íñiguez, 1999; Denzin y Yvonna, 2012) y centrada en el niño/niña (child-centred approach) (Due et al., 2014), lo que permitió una aproximación comprensiva e interpretativa de las experiencias migratorias, junto con la consideración de sus intereses y participación. Asimismo, aplicamos técnicas visuales basadas en la elaboración de cartografías y la observación participante (Guber, 2011). La cartografía la entendemos como método y como proceso de elaboración de mapas que busca trazar mediante el dibujo una articulación entre territorios, comunidades, relaciones y espacios simbólicos (Passos et al., 2012), lo que permite reconstruir elementos del pasado por medio de elaboraciones del mundo físico y sociocultural, para configurar rutas particulares y de transformación (Barragán y Fernando, 2016). Es un tipo de lenguaje que por medio de imágenes comunica las distintas posiciones y enunciaciones de sujetos y formas de estar en el mundo, constituyéndose un lenguaje plural (Barragán-León, 2019). Realizamos entrevistas semiestructuradas a cuatro profesionales que trabajan con infancia migrante en Barcelona (educadoras e integradoras sociales) con el fin de complementar con información actualizada los antecedentes del estudio, y entrevistas semiestructuradas a cuatro de las madres de los niños y niñas participantes. Este material fue examinado mediante un análisis temático (Braun y Clarke, 2006), en el que se produjeron códigos y categorías en función del objetivo del estudio.

Procedimientos del trabajo de campo

Para el trabajo de campo –llevado a cabo entre los meses de marzo y mayo del año 2021– se diseñaron y llevaron a cabo talleres de cartografías para aproximarnos a las experiencias de los niños y niñas. La investigadora principal fue quien guio los talleres utilizando la observación participante. Se invitaron a participar niños y niñas de una escuela de la provincia de Barcelona, cuya elección estuvo dada por una red de contacto cercana, por su alto porcentaje de población inmigrada y por su apertura a trabajar con proyectos externos relacionados con otras temáticas fuera de lo curricular. Se convocaron a niños y niñas de 6 a 13 años a partir de redes de contacto, para lo cual se realizaron encuentros previos con cuatro madres con el fin de ofrecerles información sobre el estudio e invitar a sus hijos e hijas. Esto abrió conversaciones que fueron registradas con grabadora de voz.

Participación de los niños y niñas

La invitación de los y las participantes la motivó un muestreo teórico (Martínez-Salgado, 2012). Los criterios fueron: niños y niñas a) entre los 6 a 13 años3; b) inmigrados/as; c) tiempo de estadía en el país de mínimo ocho meses a un año. Respecto a la situación migratoria, se tomó en cuenta como criterio el tiempo de estadía en el país de llegada, con el fin de considerar la experiencia previa que pueda ser recordada e identificar elementos del proceso de instalación en el país.

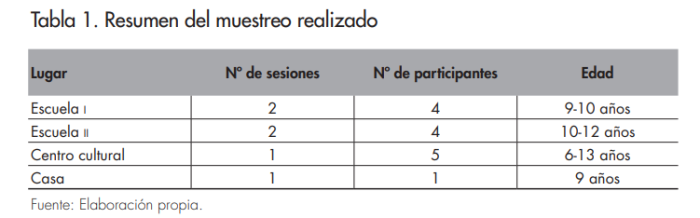

Los niños y las niñas participantes son procedentes de Marruecos (1), Honduras (2), Ucrania (1), Colombia (2), China (1), Chile (5), Paraguay (1) y Ecuador (1). Del total, ocho vivían en Rubí en el momento de la investigación y el resto en Barcelona, en los barrios de Poblenou y L’Eixample. Las personas participantes llevan un mínimo de 2 a 4 años viviendo en España desde que emigraron de sus países de origen y, en su mayoría, migraron por razones económicas y laborales, con el propósito de mejorar la calidad de vida; otros por motivos de estudios académicos de sus madres. En el momento de la investigación ninguno se encontraba en situación irregular. Como se mostrará, se trata de migraciones acompañadas por familiares y/o personas cercanas, habiendo en algunos casos reagrupaciones familiares. Se realizaron y observaron tres talleres, asistiendo un total de 13 niños y niñas. Algunos de estos contaron con dos sesiones debido a que tres niñas quisieron profundizar en sus cartografías. Se resume el trabajo realizado en la siguiente tabla:

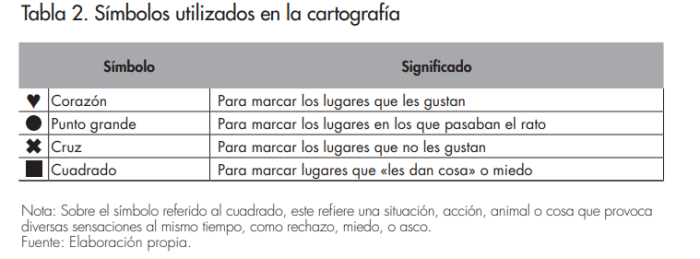

Para el taller, se propuso a los participantes realizar una cartografía individual en base a la siguiente pregunta: «¿Cómo recuerdas la experiencia de viajar a Barcelona?»; a continuación, la elaboración de un mapa y dibujar (i) lugares (casa, plazas, escuela, oficinas de trámites, etc.); (ii) personas (familia, amigos/as); (iii) objetos, sonidos, olores, vivencias, u otros elementos importantes, y (iv) recorridos. También se hizo la siguiente pregunta: «¿Cómo se sintieron?». Para esto, se sugirió el uso de símbolos especiales para asociar una emoción a un lugar o momento, como se muestra en la tabla 2. Asimismo, se les transmitió que también podían inventar otro dibujo o símbolo para marcar una emoción –por ejemplo, una estrella– y contar su significado.

Para armar las cartografías se ofrecieron varios materiales, entre ellos, el uso de iconografías creadas por Iconoclasistas (Risler y Ares, 2013), un laboratorio de comunicación social que produce gráficas (pósters, cartografías), siendo uno de sus focos de acción el trabajo académico orientado a la investigación participativa. También se crearon iconografías a petición de los niños y niñas que participaron en más de una sesión, y otras a criterio de los investigadores. Una vez terminada la cartografía, se animó a pensar en un título y a escribirlo donde mejor les pareciera. También se les invitó a compartir con los demás compañeros lo realizado y a hacer preguntas para conocer la historia y el viaje de los demás, incitando al diálogo.

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, por lo que se adscribió al Código de Buenas Prácticas en la Investigación de la misma institución y a las Pautas éticas internacionales de investigación con infancia (OPS y CIOMS, 2016; Powell et al., 2012). La investigación consideró la protección de los derechos de la infancia garantizando la confidencialidad, el anonimato y un protocolo ético mediante el consentimiento informado para padres o tutores responsables, para su autorización, y el asentimiento dirigido a la población infantil. Estos incluyen la participación libre y voluntaria, el derecho a informarse sobre la investigación y posibles beneficios y riesgos. Por último, se usaron pseudónimos para cada niño o niña para el estudio y la presentación de resultados.

Procedimiento de análisis

Para el análisis se realizaron varias etapas sucesivas. En la primera, se registró en un diario de campo todo lo observado, generando resultados descriptivos sobre las prácticas de los y las participantes. Este documento incluyó a) un registro sobre los talleres, las cartografías y sus narrativas (lo que los niños y niñas contaron de ellas) y b) dinámicas, interacciones y reflexiones acontecidas en el trabajo de campo en distintos espacios y momentos (contacto previo con informantes clave y con personas adultas, observaciones de los espacios como la escuela y los barrios, entre otros). En la segunda etapa se hizo un análisis de contenido de todo el texto generando categorías preliminares. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis de contenido visual de las cartografías (Rose, 2001). Para esto se identificó detenidamente los elementos que las conforman: (a) objetos, (b) personas, (c) lugares, (d) emociones, (e) palabras y/o frases escritas, y (f) trayectos, por medio de un proceso de codificación. Finalmente, se articuló el análisis del diario de campo y el análisis visual de las cartografías, lo cual fue organizado en categorías puestas en discusión entre las personas investigadoras y en función de los objetivos planteados de los cuales se deriva el análisis de los resultados.

Recuerdos de las violencias dentro de los espacios de cuidado

La población infantil entiende las experiencias de violencia según enclaves territoriales, contrastando vivencias anteriores y actuales en sus familias y en la sociedad, vinculadas a dinámicas simbólicas transnacionales (Mok y Saltmarsh, 2014). Ante ellas, se observan algunas transformaciones mediante el despliegue de estrategias para contrarrestarla.

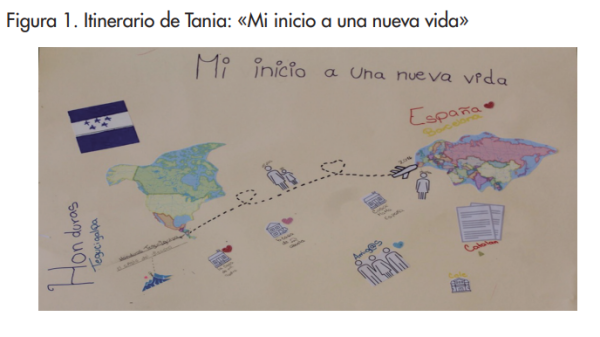

Ciertos tipos de violencias que sufren los niños y niñas ocurren en sus países de origen y dentro de su entorno cercano, lo cual se vincula a las relaciones de autoridad que se establecen en los espacios de cuidado. Es el caso de Tania (12 años), en cuya cartografía dibuja la casa en la que vivía en Honduras donde sufrió maltrato por parte de su madrastra. Recuerda que, en la dinámica del hogar, también era obligada a hacer trabajos domésticos y de cuidado. Mientras trazaba la línea que indica su trayectoria migratoria (véase figura 1), verbalizó que uno de los aspectos positivos de haberse venido a Barcelona es que le permitió salir de esa situación, y que ahora está en un lugar protegido porque vive con su madre, persona de cuidado y confianza.

A partir de lo anterior, vemos que la violencia no solo está cruzada por la edad, sino también por las relaciones desiguales de género las cuales se despliegan en este tipo de dinámicas familiares y que afectan particularmente a las niñas a quienes se les asignan las tareas de cuidado y del hogar (Faur, 2017). Además, observamos que el reconocimiento de la experiencia vivida con la madrastra, rompe la idea de la naturalización de la violencia que tanto niños o niñas como adultos pueden tener al estar inmiscuidos en relaciones de jerarquía familiar (Bustelo, 2005). En ese sentido, la elaboración e interpretación del pasado permitió identificar la transformación de esta vivencia, ya que la migración configuró un espacio nuevo y libre de violencia, aspecto que se refleja en el título que le asigna a su cartografía: «Mi inicio a una nueva vida». En la cartografía, también visualizamos un corazón puesto sobre la casa en Honduras, explicando que esto es porque igualmente tiene buenos recuerdos del lugar, ya que vivía con su padre y su abuela «a quienes quiere mucho» (Diario de campo, 2021). Al mostrar la importancia de la afectividad en estos vínculos, Tania rememora un espacio seguro al cual recurría dentro del grupo familiar, protegiéndose ante las agresiones recibidas por parte de su madrastra.

En las familias y en los vínculos que se establecen con las personas adultas, otro de los aspectos que circularon en las rememoraciones que hacen los participantes tiene que ver con la falta de participación a la hora de gestar el proyecto migratorio y su posición de inferioridad, siendo la edad el marcador principal de la diferencia. En ese sentido, para los niños y niñas la noticia de la salida del país se constituye como un hito significativo dentro de su recuerdo, siendo relevantes las circunstancias de esa partida, los afectos y las expectativas.

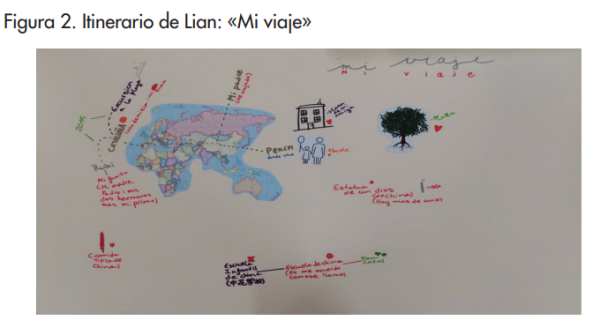

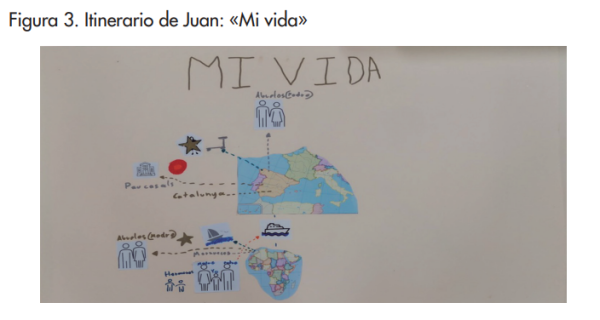

Para adentrarnos un poco más en sus historias, en primer lugar, se visualiza en las cartografías que la dimensión familiar se expresa por medio de íconos de figuras humanas (madres, padres, hermanos/as, abuelos/as, tíos/as) presentes en sus trayectorias migratorias. Las imágenes significan tanto reagrupaciones familiares como movilidades conjuntas de la familia completa. Por ejemplo, en la figura 2 vemos la cartografía de Lian (9 años). Es de China y vivió hasta los 5 años con su abuela en la ciudad de Pekín. Cuando tenía 6 años viajó con su padre para encontrarse con el resto de su familia (madre, hermanos y un primo) en Barcelona, lo cual supuso un cambio importante en su núcleo familiar. En cambio, en la figura 3 vemos que Juan (10 años) viajó con toda su familia (madre, padre y hermano) en barco desde Marruecos a Andalucía, donde residieron un tiempo, hasta que en el año 2019 llegaron a Barcelona.

En segundo lugar, mientras elaboraban la cartografía, los niños y niñas participantes recordaron que sus familiares les transmitían los planes de migrar como una decisión ya tomada, lo que les provocaba una fuerte sensación de incertidumbre ante la que se preguntaban: «¿Es un viaje para quedarse?»,expresando dudas respecto de la instalación en el país de destino. Olivia (9 años), quien emigró hace dos años junto con su madre y su abuela, lo recordaba así: «Ya estaba decidido porque fue una videollamada. Eh, la Luisa, mi tía que está en Chile, la Cata, y estaban en México y entonces hicimos una videollamada con ellas, y va y la Bianca (su madre), lo compró el pasaje (...) Cuando compramos el pasaje yo no sabía si iba a comprar uno de vuelta o qué»(encuentro con niña y madre, 2021).

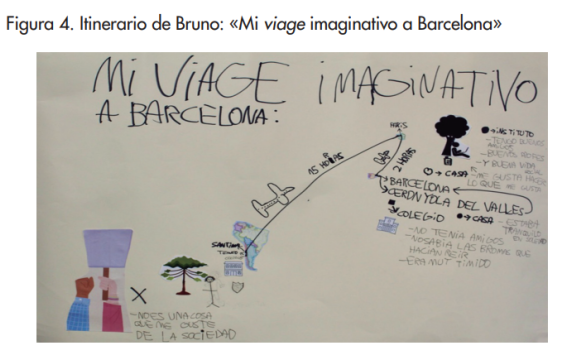

Bruno (13 años) que migró junto con su madre desde Temuco (ciudad al sur de Chile) a Barcelona, le asigna como título a su cartografía:«Mi viage imaginativo a Barcelona»(figura 4). Al respecto, señala que creía que era un viaje de visita a Europa y que luego volverían a Chile. Aquí vemos que la memoria sobre la movilidad no se restringe a la experiencia concreta sino también a los imaginarios en torno a ella, afectando a nuestras acciones y afectividades en la rememoración (Palmberger y Tošićm, 2016).

Lo anterior era transmitido de forma unilateral y autoritaria, siendo los niños y niñas receptores pasivos de los planes familiares. En estas dinámicas, se despliegan prácticas de parentalidad atravesadas por la autoridad que comprende el establecimiento y respeto de las normas, la legitimidad y las tomas de decisiones en un plano familiar (Zuluaga y Agudelo, 2016). Por tanto, las movilidades experimentadas dependen y están condicionadas a las decisiones de las personas adultas, quedando sus necesidades al margen de este proceso. En este contexto, se da una suerte de «desplazamiento obligado», toda vez que los niños y niñas tienen que obedecer a los mandatos en un entramado relacional de poder desigual intergeneracional.

En contraste, aquellos recuerdos expresados por los niños y niñas en torno a los motivos de la partida, que se daban en un espacio de diálogo familiar, generan una aproximación más comprensiva e implicada respecto a la migración. Algunos participantes, en particular provenientes de Ecuador, República Dominicana y Colombia, al contar sus historias por medio de las cartografías a sus compañeros, señalaron que sus madres buscaban mejorar las condiciones de vida tanto para sus hijos e hijas como para ellas. Esto porque «en sus países de origen eran pobres y el dinero no les alcanzaba» (Diario de campo, 2021), y que en Barcelona encontraron oportunidades laborales y económicas que les permitieron sortear las dificultades que traían de sus países de origen. El hacerles parte de dichos asuntos, y por medio de la identificación de la situación de precariedad socioeconómica junto con las posibilidades de cambio de la migración, permite dinámicas más horizontales al considerarlos partícipes del proceso migratorio.

Recuerdos de la violencia como testigos y en la escuela

Durante la construcción de la cartografía en torno a su historia de migración, algunos niños y niñas recordaron hechos violentos del pasado relacionados con los conflictos armados y con las violencias políticas ocurridas en territorios de origen. Esto se muestra en las cartografías de dos participantes provenientes de Chile y Colombia, respectivamente, las cuales contienen imágenes de protestas sociales (figura 4), y de paramilitares y narcos –en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y de pueblos indígenas (figura 5).

Las narrativas producidas por los y las participantes, cartografiadas con los íconos disponibles, hablan de sus posiciones en contextos donde fueron testigos de violencia, disturbios y enfrentamientos de la policía con la población, siendo vivencias que no han experimentado durante su estancia en Barcelona. Observamos que en la figura 4, Bruno (13 años) de Chile, dibuja una cruz y escribe en el lado izquierdo: «no es una cosa que me guste de la sociedad», manifestando el rechazo de la represión por parte de aparatos del Estado ejercida sobre la población chilena en las protestas sociales del año 2018. En estas memorias, se visualizan las violencias estructurales y las violencias de Estado de los que niños y niñas han sido parte debido a las crisis sociales, políticas y económicas transcurridas en el Sur Global. En ese sentido, para estos, la migración deviene en una transformación que los protege de algunas situaciones de violencia experimentadas en los países de origen, toda vez que el movimiento migratorio supone cierta reorganización sobre la cual operan estas violencias (cambio en la ubicación geográfica, clase social, contexto político-social y económico del país, relaciones familiares y de amistad, entre otros) (Galaz et al., 2019).

Para algunos, también fue importante mapear aspectos del presente y las violencias que persisten en sus países de origen. Por ejemplo, podemos ver en la misma cartografía de María (11 años) (figura 5), una imagen grande con puños las cuales hacen alusión a las luchas y resistencias levantadas por la población colombiana a raíz del conflicto armado y las violencias que de allí se derivan. Esto aparece cuando ella consigue generar el vínculo entre las vulneraciones de derechos ocurridas en el pasado en su país de procedencia con las vulneraciones que continúan en la actualidad. En las imágenes, puede verse la frase «no a la reforma tributaria», poniendo de manifiesto su implicación en la causa política por medio del ejercicio cartográfico. En el relato que acompaña el mapeo, María expresó sentimientos de tristeza por lo que sus familiares estaban atravesando en esos momentos, pero a la vez de esperanza y de unión por las luchas y el cambio social en Colombia. Este ejercicio de memoria desestabiliza la imagen de la niñez como personas inocentes y desconocedoras de los procesos sociopolíticos y culturales, ya que se vuelven parte de la lucha social relevando su agencia (Imhoff y Brussino, 2013). Además, señala que esto ha significado un acercamiento con su familia y su país, por medio de videollamadas y mensajes.

Por último, los niños y niñas también elaboran sus recuerdos a partir de situaciones de discriminación vividas en el país de destino, en particular, en el momento de ingreso a la escuela. Antonia (9 años), quien emigró de Chile a Barcelona hace dos años, relató que vivió una situación de discriminación por parte de sus compañeros y compañeras por ser de otro país. No quiso ahondar en esta vivencia y mostró, mediante el silenciamiento, la afectación de lo vivido. De la misma manera, visualizamos en la cartografía de María una situación de discriminación racial en la frase: «quan vaig arribar a l’escola hi havia una persona que…» («cuando llegué a la escuela había una persona que…») a la que añade un rectángulo al final, dejando la frase incompleta (figura 5). Estas memorias están atravesadas por el origen nacional y/o la etnia, produciendo situaciones de racismo y xenofobia que afectan el desarrollo y la inserción de los niños y niñas en un nuevo contexto. Durante el proceso de instalación, las situaciones narradas y graficadas por algunas niñas se volvían difíciles de afrontar por el desconocimiento del idioma catalán (dibujo del idioma catalán justo al lado del ícono del colegio, significado por medio de un libro), lengua vehicular en las instituciones escolares de Cataluña (figuras 1 y 4), convirtiéndose eventualmente en un elemento que podría acentuar en algunos casos las prácticas de discriminación. Desde el punto de vista de los/as niños/as, el idioma podía ser una dificultad inicial para el aprendizaje y la socialización.

A pesar de estas situaciones de discriminación, las niñas y niños señalaron que en el curso habían podido hacer amistades con compañeras también extranjeras con quienes pasaban el rato, y se sentían cómodas y a gusto, siendo estos lazos relevantes para su inclusión. Junto con esto, es importante destacar que la mayoría de los participantes ubicaron a la escuela como lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo, siendo el principal espacio de acogida y de socialización tras la migración. Es a partir de la inserción escolar que tanto los niños y niñas como sus familias encuentran más estabilidad social y económica, asegurando su asentamiento (Bianchetti, 2019). Pero, al mismo tiempo, despliegan estrategias de apoyo y cuidado con sus pares, construyendo vínculos que contrarrestan la situación de vulnerabilidad.

Conclusiones y reflexiones finales

En este artículo se abordó las experiencias de violencia que se construyen mediante las prácticas de rememoración de niños y niñas inmigradas en Barcelona, y sus procesos de agencia. Los resultados muestran que las cartografías y sus narrativas responden a distintos significados, cuyos recuerdos de determinadas situaciones de violencia están constituidos por marcos sociales de la memoria. Estos pertenecen a los espacios de cuidado, a instituciones como la escuela, a los lugares de encuentro, a acontecimientos particulares, a los sistemas económicos, sociales y políticos de los territorios, en la sociedad de residencia y origen y al interior de sus trayectorias migratorias.

Los análisis permiten cotejar, por un lado, que las memorias de la violencia están imbricadas en relaciones de poder con el mundo adulto e institucional en momentos y contextos variados, cuestionando la presunción de la violencia infantil como un problema individual o doméstico-privado. Por otro lado, las rememoraciones que hacen los niños y niñas respecto de estas experiencias dependen de las posiciones que ocupan debido a su nacionalidad, género y edad. Se concluye que el ejercicio de violencias específicas se vincula no solo con su posición como migrante, sino que también se debe a su condición de ser niño o niña en una sociedad adultocéntrica, y de género en un sistema patriarcal, operando dichas categorías como generadoras de dinámicas de violencia presentes en sus migraciones.

Al mismo tiempo, se visualiza que son memorias que se construyen desde la agencia, abriendo paso a acciones concretas que los niños y niñas levantan yendo más allá de los marcos dominantes. Desde aquí, se concluye que el recuerdo de la violencia se vincula con la desestabilización de los marcos sociales de la memoria hacia sentidos donde los niños y niñas encuentran un espacio para actuar en el presente. En ese sentido, las movilidades entre territorios y sus rememoraciones no están ancladas únicamente a experiencias de vulnerabilidad y/o subordinación, sino que se vinculan con transformaciones en las que las memorias de la infancia se reconfiguran. Lo anterior invita a preguntarnos de qué manera el recuerdo de las violencias podría suscitar procesos de agencia infantil, planteándonos un reto en esta dirección. Desde este prisma y como vimos en el estudio, se resaltan las acciones independientes que se erigen a través de la construcción de vínculos seguros y el involucramiento en los asuntos que a los/as niños/as les interesan.

Finalmente, este artículo ayuda comprender las experiencias atravesadas por la violencia que viven niños y niñas y su agencia, contribuyendo al debate actual sobre las memorias migratorias, a partir de la inclusión de sus movilidades entre territorios. De acuerdo a este trabajo, creemos que es importante considerar una lectura desde la agencia infantil en los procesos de memoria y migración. No solo porque permite visibilizar las violencias y cómo estas se producen, sino también porque posibilita el reconocimiento de prácticas desde las cuales los niños y niñas pueden actuar e incidir en la realidad, a la vez que sacuden el entramado de vínculos de poder a los que día a día se enfrentan. Por último, dentro del ámbito de estudio de la infancia, la memoria y la migración, en este estudio se contempló la observación y la elaboración de cartografías sobre experiencias migratorias particulares que, si bien aportan información relevante, son de carácter individual y no pueden ser llevadas a otras vivencias. Por eso, para futuras líneas de investigación sería importante la invitación a niños y niñas de otros espacios educativos y/o sociales, así como también la elaboración de una cartografía colectiva que dé cuenta de los puntos en común y diferenciales entre un mismo grupo de niños y niñas inmigradas. Esto con el objetivo de aproximarse a nuevas trayectorias en donde se articulen nuevos aspectos a tener en cuenta.

Referencias bibliográficas

Barragán-León, Andrea Natalia. «Cartografía social: lenguaje creativo para la investigación cualitativa». Sociedad y Economía, nº. 36, (2019), p. 139-159.

Barragán, Giraldo y Fernando, Diego. «Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología». Revista Colombiana de Educación, n.º 70 (enero de 2016), p. 247-285 (en línea) [Fecha de consulta: 18.10.2021] https://doi.org/10.17227/01203916.70rce247.285

Bianchetti, Andrés. «Políticas Públicas e Inmigración ¿Posibilidades de inclusión efectiva en Chile?, de Caterine Galaz V., Rolando Poblete M. y Carla Frías O.» Perfiles latinoamericanos, vol. 27, n.º 53 (2019), p. 1-7 (en línea) [Fecha de consulta: 23.04.2022] https://doi.org/10.18504/pl2753-017-2019

BOE-Boletín Oficial del Estado. «I. Disposiciones Generales. Jefatura del Estado». Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, (12 de diciembre de 2009) (en línea) [Fecha de consulta: 14.03.2021] https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf

Brah, Avtar (ed.). Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión. Madrid: Traficantes de Sueños, 2011.

Braun, Virginia. y Clarke, Victoria. «Using thematic analysis in psychology». Qualitative Research in Psychology, vol. 3, n.º 2 (2006), p. 77-101 (en línea) [Fecha de consulta: 25.11.2022] https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burman, Erica (ed.). Developments: Child, Image, Nation. Nueva York: Routledge, 2021.

Burman, Erica y Stacey, Jackie. «The child and the childhood in feminist theory». Feminist Theory, vol. 11, n.º 3 (2010), p. 227-240 (en línea) [Fecha de consulta: 06.08.2020] https://doi.org/10.1177/1464700110376288

Bustelo, Eduardo. «Infancia en indefensión». Salud Colectiva, n.º 1 (2005), p. 253-284.

Calveiro, Pilar. «Políticas de miedo y resistencias locales». Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, vol. 15, n.º 4 (2015), p. 35-59 (en línea) [Fecha de consulta: 17.06.2022] https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1577

Creet, Julia. «Introduction: The Migration of Memory and Memories of Migration». En: Creet, Julia y Kitzmann, Andreas (eds.). Memory and Migration. Toronto: University of Toronto Press, 2011, p. 3-26.

Denzin, Norman K. y Lincoln, Yvonna (eds.). Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2012.

Domènech i Argemí, Miquel y Íñiguez-Rueda, Lupicinio. «La construcción social de la violencia». Athenea Digital, Revista de pensamiento e investigación social, n.º 2 (2002), p. 1-10 (en línea) [Fecha de consulta: 18.02.2021] https://doi.org/10.5565/rev/athenea.54

Due, Cemence, Riggs, Damien y Augoustinos, Martha. «Research with Children of Migrant and Refugee Backgrounds: A Review of Child-Centered Research Methods». Child Indicators Research, n.º 1 (2014), p. 209-227 (en línea) [Fecha de consulta: 01.05.2022] https://doi.org/10.1007/s12187-013-9214-6

Esquivel, Valeria; Faur, Eleonor y Jelin, Elizabeth (eds.). Las lógicas del cuidado infantil. Entre el estado, el mercado y las familias. Buenos Aires: IDES-UNFPA-UNICEF, 2012.

Faur, Eleonor. Mujeres y varones en la Argentina de hoy: Géneros en movimiento. Buenos Aires: Siglo xxi, 2017.

Finkelhor, David; Shattuck, Anne; Turner, Heather; Ormrod, Richard y Hamby, Sherry. «Polyvictimization in Developmental Context». Journal of Child & Adolescent.Trauma, n.º 4 (2011), p. 291-300 (en línea) [Fecha de consulta: 23.04.2022] https://doi.org/10.1080/19361521.2011.610432

Foucault, Michel (ed.). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 2005.

Gaitán, Lourdes (ed.). Sociología de la Infancia. Madrid: Editorial Síntesis, 2006.

Gaitán, Lourdes y Mongui, Mónica. «La infancia es vivida en tiempo presente». Sociedad e Infancias, n.º 5 (2021), p. 1-3.

Galaz, Catherine; Pávez, Iskra, Álvarez, Catalina y Hedrera, Luciana. «Polivictimización y agencia de niños niñas migrantes en Chile desde una mirada interseccional». Athenea Digital, Revista de pensamiento e investigación social, n.º 2 (2019), p. 1-10 (en línea) [Fecha de consulta: 04.05.2022] https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2447

García, Iñaki. «Los hijos de inmigrantes extranjeros como objeto de estudio de la sociología». ANDULI, Revista Andaluza De Ciencias Sociales, n.º 3 (2004), p. 27-46.

Guber, Rosana. La Etnografía: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo xxi, 2011.

Habashi, Janette. «Palestinian Children: Authors of Collective Memory». Children & Society, n.º 27 (2013), p. 421-433.

Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1968.

Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire [Los marcos sociales de la memoria]. París: Presses Universitaires de France, 2004 [1925].

Hedrera, Luciana y Álvarez, Catalina. «Los niños y las niñas recuerdan: memoria colectiva y participación en Memorial Paine, Chile». Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, n.º 2 (2018), p. 961-977 (en línea) [Fecha de consulta: 10.05.2022] https://doi.org/10.11600/1692715x.16221Imhoff, Débora y Brussino, Silvina. «Participación sociopolítica infantil y procesos de socialización política: exploración con niños y niñas de la ciudad de Córdoba, Argentina». Liberabit. Revista de Psicología, n.º 2 (2013), p. 205-213.

Instituto de Estadística de Cataluña. «Extranjeros con tarjeta de residencia. Por país de nacionalidad. Provincias». Idescat, (23 de diciembre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.03.2022] https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=272&lang=es&t=2020

Íñiguez-Rueda, Lupicinio. «Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales». Atención primaria, n.º 8 (1999), p. 5.492-5.506.

James, Allison y Prout, Alan (eds.). Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. Oxon: Routledge, 1997.

Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo xxi, 2002.

Jenks, Chris. Childhood. Oxon: Routledge, 1996.

Laws, Sophie y Mann, Guillian. ¿Así que quiere hacer participar a los niños y niñas en la investigación? Paquete de herramientas para apoyar la participación significativa y ética de los niños y niñas en la investigación relativa a la violencia contra los niños y niñas. Estocolmo: Save the Children Suecia, 2004.

Llobet, Valeria (comp.). Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la cuestión. Buenos Aires: CLACSO, 2013.

Mand, Kanwal. «I’ve got two houses. One in Bangladesh and one in London everybody has’: Home, locality and belonging(s)». Childhood, vol. 17, n.º 2 (2010), p. 273-287 (en línea) [Fecha de consulta: 20.05.2021] https://doi.org/10.1177/0907568210365754

Martínez-Salgado, Carolina. «El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias». Ciência & Saúde Coletiva, n.º 7 (2012), p. 613-619 (en línea) [Fecha de consulta: 03.04.2022] https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006

Mok, Man Angel y Saltmarsh, David. «The transnational Child». Global Studies of Childhood, vol. 4, n.º 1 (2014), p. 11-20 (en línea) [Fecha de consulta: 13.02.2022] https://doi.org/10.2304/gsch.2014.4.1.11

Movimiento Estatal Regularización Ya. «Nuestros mensajes para comunidades y aliadas para captación de firmas». Regularizacionya, (2022) (en línea) [Fecha de consulta: 21.07.2022] https://drive.google.com/file/d/1I5t99SNjwuUtQWfi0cXEw3p3SzN6bx5h/view

OMS-Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños. Ginebra, 2020.

OPS y CIOMS-Organización Panamericana de la Salud y Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Ginebra: CIOMS, 2016.

Palmberger, Monika. y Tošić, Jelena (eds.). Memories on the Move. Experiencing Mobility, Rethinking the Past. University of Amsterdam: Editorial Board, 2016.

Passos, Eduardo; Kastrup, Virginia y Escóssia, Liliana (orgs.). Pistas do método da cartografia. Porto Alegre: Sulina, 2012.

Pavez-Soto, Iskra. «Las migraciones globales: perspectivas teóricas para analizar su participación». Tla-Melaua, revista de Ciencias Sociales, n.º 41 (2017), p. 96-113.

Pavez-Soto, Iskra y Sepúlveda Kattan, Natalia. «Concepto de agencia en los estudios de infancia. Una revisión teórica». Sociedad e Infancias, vol. 3, (2019), p. 193-210 (en línea) [Fecha de consulta: 22.07.2022] https://doi.org/10.5209/soci.63243

Pinheiro, Sérgio. Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. Nueva York: Naciones Unidas, 2016.

Platero, Raquel (Lucas). «Introducción. La interseccionalidad como herramienta de estudio de la sexualidad». En: Platero, Raquel (Lucas) (ed.). Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Bellaterra, 2012, p. 15-72.

Powell, Mary Ann; Fitzgerald, Robyn; Taylor, Nicola y Graham, Ann (eds.). International literature review: Ethical issues in undertaking research with children and young people. Dunedin: Centre for Children and Young People Papers, 2012.

Risler, Julia y Ares, Pablo (eds.). Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.

Rivera-Vargas, Pablo; Miño-Puigcercós, Raquel; Estalayo-Bielsa, Paula y Lozano-Mulet, Paula. «MiCREATE Project. Migrant children and communities in a transforming Europe (Proyecto MiCreate. Infancia y comunidades migrantes en una Europa en transformación)». Culture and Education n.º 3 (2021), p. 573-584 (en línea) [Fecha de consulta: 4.07.2022] 10.1080/11356405.2021.1949111

Rose, Guillian. Visual Methodologies. Londres: Sage, 2001.

Rosen, Rachel y Twamley, Katherine (eds.). Feminism and the Politics of Childhood: Friends or Foes? Londres: UCL Press, 2018.

Sánchez, Blanca. «La política migratoria en España. Un análisis de largo plazo». Revista Internacional de Sociología, n.º 1 (2011), p. 243-268 (en línea) [Fecha de consulta: 03.06.2022] https://doi.org/10.3989/ris.2011.iM1.393

Santamaría, Enrique. «Inmigración y barbarie. La construcción social y política del inmigrante como amenaza». Papers. Revista de Sociologia, n.º 66 (2002), p. 59-75 (en línea) [Fecha de consulta: 14.11.2022] https://doi.org/10.5565/rev/papers/v66n0.1621

Tolentino Toro, Krisna. «Maltrato infantil: Cartografía de una despolitización». Athenea Digital, Revista de pensamiento e investigación social, n.º 19 (2019), p. 1-29 (en línea) [Fecha de consulta: 14.11.2022] https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1775

Unicef-Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. «Las edades mínimas legales y la realización de los derechos de los y las adolescentes». UNICEF, (enero de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2021] https://www.unicef.org/lac/media/6766/file/PDF%20Edades%20m%C3%ADnimas

Vázquez, Félix (ed.). La memoria como acción social. Barcelona: Paidós, 2001.

Zuluaga, María Alejandra y Agudelo, María Eugenia. «Voces que hablan de autoridad». Revista de la Facultadde Trabajo Social, vol. 31, n.º 31 (2016), p. 153-173.

Notas:1- Entendiendo que el cuidado infantil es una práctica vital para el bienestar de la infancia y que forma parte de una organización social y política (Esquivel et al., 2012). Los grupos o espacios de cuidado de niños y niñas pueden estar conformados por familiares (personas con las que se tiene un lazo sanguíneo) o por personas del círculo cercano que asumen alguna labor de cuidado para su desarrollo, responsabilidad que ha sido asignada principalmente e históricamente a las mujeres (madres).

2- Entrevistas a las profesionales Sofía Hernández y Liliana Suárez, el 16 de marzo y 3 de abril de 2021, respectivamente.

3- En cuanto al rango etario, consideramos el período previo a la adolescencia (12 o 13 años), lo que supone otras particularidades para la investigación (Unicef, 2016). Respecto al criterio de la edad se consideró a un niño y niña acorde a lo planteado por el Consejo Nacional de la Infancia, esto es, personas bajo los 18 años de edad y dependiendo de la ley que sea aplicable, lo que en el caso de España son menores de 18.

Palabras clave: infancia, memoria social, cartografías, migración, violencia, agencia, Barcelona

Cómo citar este artículo: Hedrera-Manara, Luciana y Íñiguez-Rueda, Lupicinio. «Memorias e infancias migradas en Barcelona: recuerdos sobre violencias». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p. 183-205. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.183

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 183-205

Cuatrimestral (enero-abril 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.183

Fecha de recepción: 01.09.22 ; Fecha de aceptación: 20.01.23