Pandemia y protestas sociales: las ciudades como “olla a presión” en la era COVID-19

Las ciudades se han visto profundamente afectadas por los múltiples problemas provocados por la pandemia de la COVID-19: empeoramiento de la salud pública, grave recesión económica, profundización de brechas sociales, etc. Estos ingredientes han constituido el caldo de cultivo para el surgimiento de numerosas expresiones de malestar social, que han cristalizado de manera especialmente significativa en entornos urbanos.

De esta forma, surgen nuevas movilizaciones sociales que canalizan el rechazo de la población a la gestión sanitaria de la crisis o articulan demandas ad hoc vinculadas a los problemas sociales y económicos provocados por la pandemia. Otras, sin embargo, dan continuidad a protestas preexistentes que se han intensificado como consecuencia del empeoramiento pospandemia de las condiciones materiales que las habían originado.

En este contexto de mayor conflictividad social, las ciudades vivirán a corto y medio plazo situaciones muy complejas íntimamente relacionadas con la agravación de las desigualdades urbanas. Ante este escenario, es necesario desplegar de manera inmediata políticas públicas que permitan mitigar los problemas que provocan estas movilizaciones y diseñar estrategias de transformación urbana que faciliten el avance hacia una transición justa en clave más equitativa, sostenible y democrática.

Desde la crisis financiera global de 2008, los niveles de protesta a escala mundial han ido creciendo; una tendencia que se ha visto intensificada recientemente por las consecuencias provocadas por la pandemia de la COVID-19. La aparición del nuevo patógeno se registró en noviembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan y, según el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, a finales de 2021 el virus había causado la muerte a más de cinco millones de personas en todo el mundo. Además, el 95% de los contagios y fallecimientos por COVID-19 se han producido en las ciudades (ONU-Hábitat). En este contexto, los gobiernos urbanos se han visto profundamente tensionados, como consecuencia de los múltiples problemas desatados por la pandemia; entre ellos, el empeoramiento de la salud pública, una grave recesión económica, la profundización de brechas ya existentes (económicas, de género, digital, intergeneracional, etc.) o el incremento de la desconfianza hacia las instituciones (Fernández de Losada y Abdullah, 2020).

Todos estos ingredientes han constituido el caldo de cultivo para el surgimiento de diversas expresiones de malestar social, que han cristalizado de manera especialmente significativa en entornos urbanos. Algunas de estas manifestaciones constituyen nuevas movilizaciones sociales que canalizan el rechazo de la población por la gestión sanitaria de la crisis o articulan demandas ad hoc vinculadas a los problemas sociales y económicos provocados por la pandemia. Otras, sin embargo, dan continuidad a protestas preexistentes que se han intensificado como consecuencia del empeoramiento pospandemia de las condiciones materiales que las habían originado.

El análisis de la evolución de la conflictividad social durante la última década (2011-2021), sobre todo en lo que concierne a los entornos urbanos, permite entender el marco contextual en el que irrumpirán las protestas sociales en la era poscovid. Un contexto que alerta, como veremos a continuación, de las situaciones complejas que vivirán las ciudades a corto y medio plazo como consecuencia de la agravación de las desigualdades y el subsiguiente incremento de la conflictividad social.

Principales tendencias globales de descontento social desde 2011

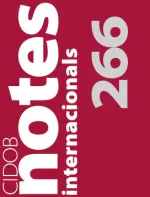

Según datos recientes del Institute for Economics and Peace, la última década (2011-2021) ha estado marcada por un incremento del grado de conflictividad social, fundamentalmente como consecuencia de la recesión derivada de la crisis económica global de 2008 y del impacto de las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos. Como se aprecia en la figura 1, las principales expresiones de malestar social cristalizaron en 2011 en el marco de la oleada de protestas de la llamada «Primavera Árabe», el movimiento Occupy o los indignados. A partir de 2012, estas movilizaciones fueron disminuyendo en intensidad, ya fuera porque habían alcanzado algunos de sus objetivos, porque habían sido reprimidas por fuerzas gubernamentales o porque se diluyeron, transformándose en otros tipos de expresiones (articulación de plataformas políticas, proyectos sociales y activismo en los barrios, etc.). Poco después, las manifestaciones y protestas fueron al alza hasta alcanzar un pico importante en el año 2016 y otro entre 2018-2019. Ciudades como El Cairo, Beirut, Túnez, Khartoum o Argel registraron el mayor número de protestas durante estos años.

Figura 1. Evolución del malestar social en el mundo (2011-2018)

Fuente: Institute for Economics and Peace (2020: 35)

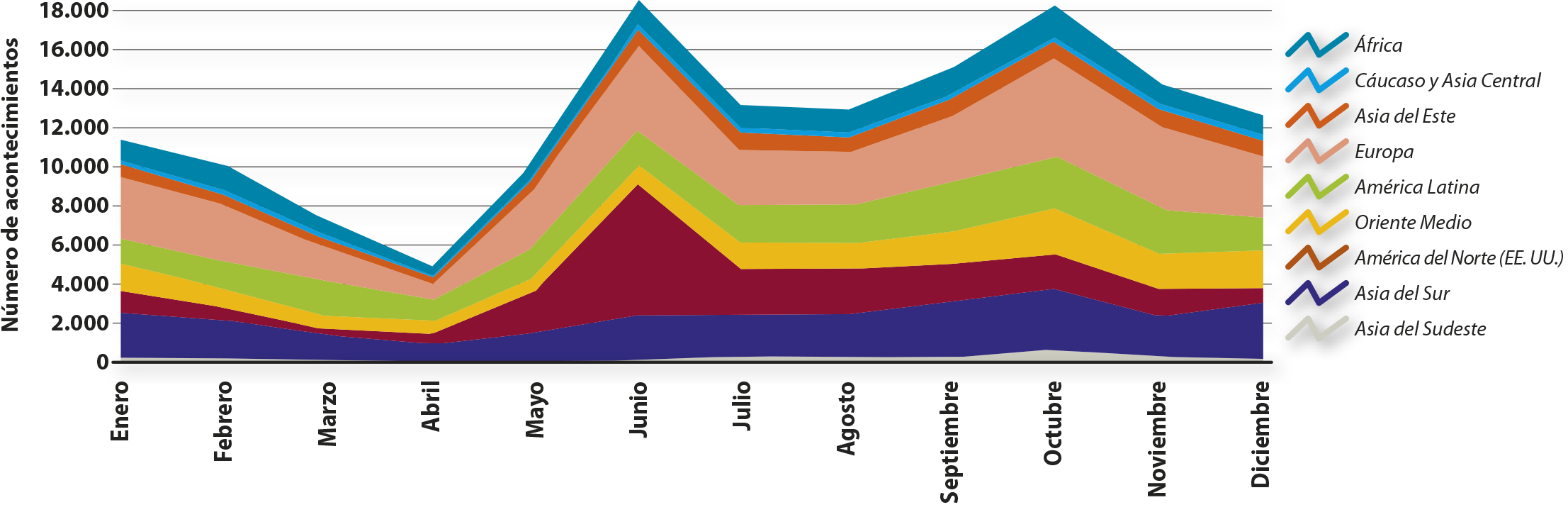

Por supuesto, no todas las regiones del mundo siguieron un mismo patrón. Aquellas que alcanzaron mayores niveles de protestas entre 2011 y 2018 fueron Europa, África Subsahariana y Asia del Sur (véase figura 2); y, a pesar de lo que pueda considerar la opinión pública, la gran mayoría de estas fueron pacíficas (véase figura 1). En Europa, por ejemplo, lo fueron el 65% de los acontecimientos registrados, los cuales tuvieron lugar principalmente en Grecia (por los ajustes estructurales impuestos tras la crisis financiera global), el Reino Unido (por las políticas de austeridad o los problemas de vivienda), Francia (los «chalecos amarillos») y España (movimiento de los indignados o 15-M).

África Subsahariana, en cambio, sufrió los mayores niveles mundiales de manifestaciones violentas (el 42,6%). Las protestas en esta subregión experimentaron un crecimiento exponencial a partir de 2015, y los países más afectados fueron Nigeria (encarcelamiento de Ibrahim Zakzaky, líder del Movimiento Islámico de Nigeria), Sudáfrica (subida del precio de la universidad) y Guinea (promesa incumplida de subida salarial para el profesorado y protestas por fraude en las elecciones locales). En Asia del Sur, los países con mayor movilización social fueron India (huelgas generales) y Pakistán (protestas contra el Gobierno), cuyas ciudades que sufrieron más turbulencias fueron Nueva Delhi (India), Karachi e Hyderabad (Pakistán), así como las urbes fronterizas de Jammu y Srinagar en la zona de Cachemira. Como veremos, ambos países continúan a la cabeza mundial del malestar social desde el comienzo de la pandemia.

Figura 2. Malestar social por regiones de 2011-2018

Fuente: Institute for Economics and Peace (2020: 37).

Tal como se observa en la figura 2, las regiones con menor incidencia de desórdenes sociales de 2011 a 2018 fueron América del Norte, América Central y el Caribe, Asia-Pacífico y Rusia-Eurasia. Sin embargo, este patrón se interrumpe con la COVID-19 porque, como se verá en la siguiente sección, estas regiones pasarán a concentrar los niveles más altos de conflictividad social (Institute for Economics and Peace, 2020: 33). En 2019, el mundo asistió a un incremento global de las protestas, con algunos focos especialmente importantes, entre los que destacan las protestas de los «chalecos amarillos» en Francia –que habían empezado a finales de 2018–, las de Hong Kong en contra de la ley de extradición y las de la India en oposición a la ley de ciudadanía (Citizenship Amendment Act). En América Latina, las movilizaciones atravesaron países como Chile, Colombia o México. En Chile, la población se movilizó inicialmente por el aumento del precio del transporte público, aunque luego las movilizaciones se ampliaron con el reclamo de una nueva Constitución. En Colombia, las protestas se dirigieron contra el presidente Iván Duque, por sus políticas económicas, sociales y ambientales, así como por su gestión de los acuerdos de paz con las FARC. Las consecutivas convocatorias del Comité Nacional de Paro tuvieron especial seguimiento en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena. En México tuvo lugar una importante ola de protestas feministas, estando Ciudad de México a la cabeza de esta tendencia, seguida por Morelia y Oaxaca de Juárez (ibídem).

En Oriente Medio, destacaron las movilizaciones de Irán, Irak o Argelia. En Irán, un incremento del precio del combustible derivó en un malestar social que condujo a meses de protestas contra el Gobierno. En Irak y Argelia, las movilizaciones ciudadanas consiguieron desestabilizar el país, culminando con la dimisión de sus máximos mandatarios (especialmente significativa fue la renuncia del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, tras 20 años en el poder). En la región subsahariana, las manifestaciones se produjeron especialmente en Sudán, bajo la demanda de una transición democrática en el país, que derivaron en un golpe de Estado contra el presidente Omar al-Bashir; un hecho que ha tenido su réplica social recientemente, en octubre de 2021, con otro golpe de Estado perpetrado por el Ejército y que ha conllevado masivas protestas en Jartum. Sin embargo, todas estas dinámicas se frenaron por completo a partir del momento en que irrumpe la pandemia de la COVID-19, como consecuencia de las restricciones gubernamentales a la movilidad humana y la actividad social en el espacio público.

Malestar social en la era COVID-19: tendencias globales

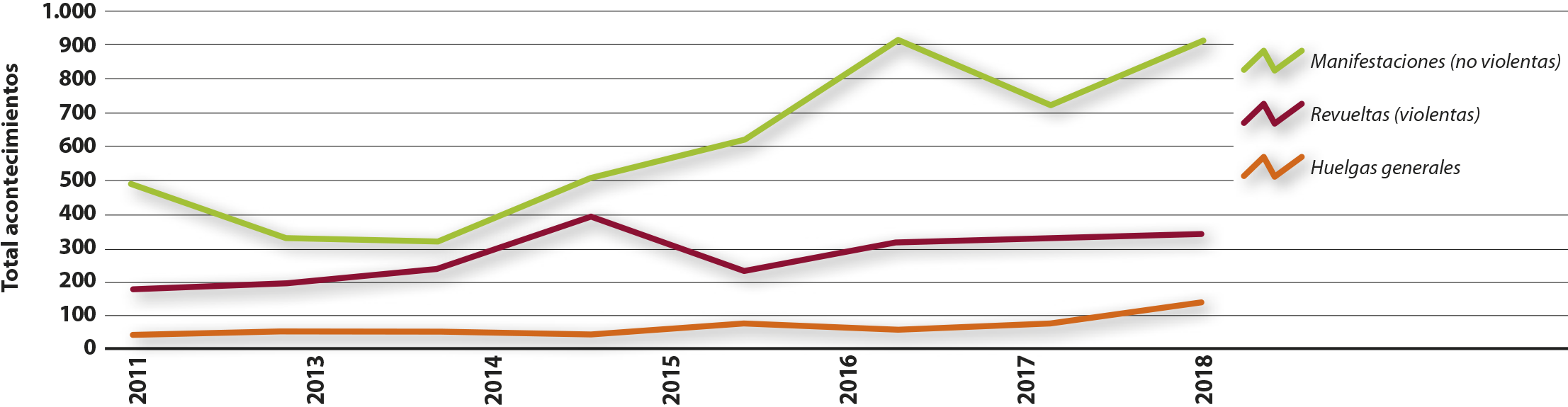

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el inicio de la pandemia global de la COVID-19 el 11 marzo de 2020. Como se aprecia en la figura 3, durante los primeros meses de ese año, las manifestaciones sociales disminuyeron en un 30%, aunque, justo después, los índices de protesta aumentaron un 7% en comparación con 2019 (Kishi et al. 2021: 2).

Figura 3. Malestar social a escala global (1 de enero a 11 de abril de 2020)

Fuente: ACLED (Kishi et al., 2021)

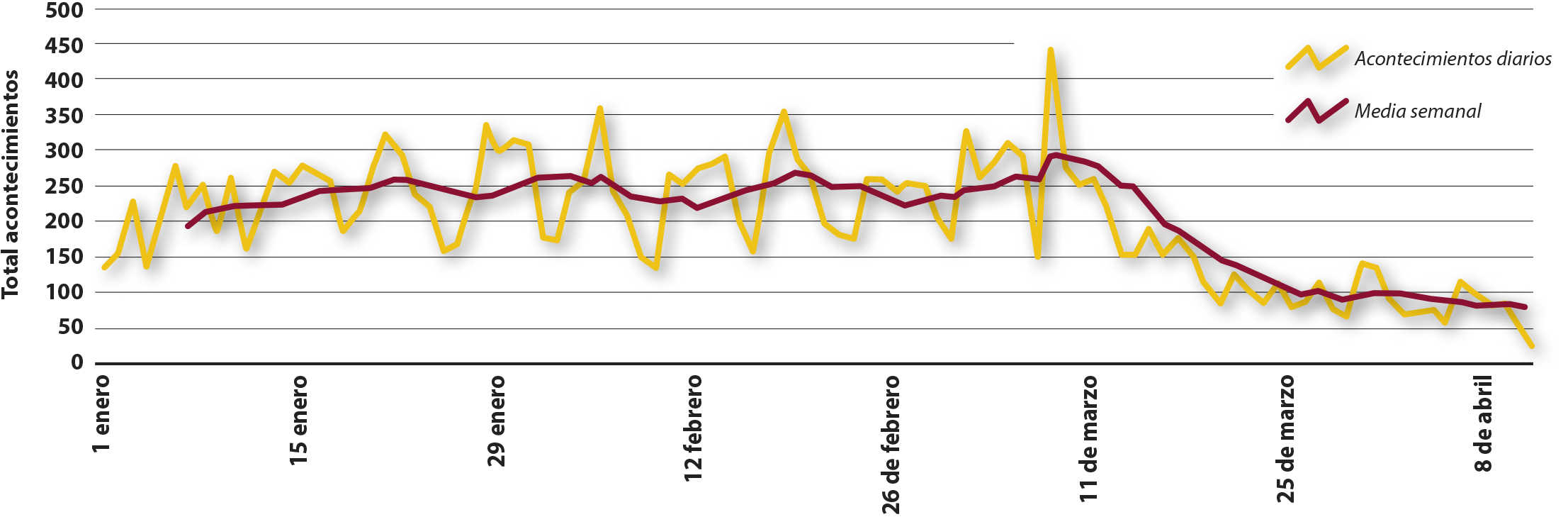

Desde entonces, se han producido dos grandes tipos de tendencias: a) el surgimiento de nuevas protestas directamente motivadas por la COVID-19, como reacción de la población frente a la gestión sanitaria de la pandemia; y b) la intensificación de protestas prepandemia, como consecuencia de la agravación de los problemas que las motivaban. La tabla 1 recoge estas dos tendencias:

Las protestas motivadas por la COVID-19 fueron las que primero se expresaron en las calles, ya fuera por el rechazo a las restricciones (Alemania, Estados Unidos), el reclamo de una mejor gestión sanitaria de la pandemia (Argentina, Brasil, China, México) o por exigir la adopción de medidas de apoyo económico (Corea del Sur, Japón). Seúl, Nueva York o Ciudad de México han encabezado la lista de ciudades con mayor número de protestas motivadas por la COVID-19 (Kishi et al., 2021).

Poco después, además, se retomaron las protestas prepandemia, que habían quedado interrumpidas y cuyas motivaciones se han visto acrecentadas por el impacto de la crisis sanitaria. En países como Israel, Irak, Líbano, Pakistán o Túnez, la pandemia ha exacerbado problemas existentes relacionados con la corrupción del Gobierno o la situación económica. Entre todos ellos, posiblemente la ciudad de Beirut haya sido la más castigada. La corrupción crónica, la falta de servicios públicos, así como las trabas judiciales a la investigación sobre las explosiones en el puerto de Beirut de agosto de 2020 han llevado al país a multitudinarias protestas. De manera similar, en Chile y Perú la pandemia ha dado pie a numerosas manifestaciones de trabajadores. Colombia también fue testigo de protestas masivas a partir de las convocatorias de la organización Comité Nacional de Paro, las cuales se vieron agravadas por la violencia policial en la ciudad de Cali, donde múltiples organizaciones y manifestantes fueron víctimas de un uso excesivo de fuerza. En Argentina, el clima de discrepancia social entorno a la ley del aborto se ha encrudecido por la crítica popular a la gestión sanitaria del Gobierno y el impacto negativo de la crisis en la economía del país. Algo similar ha sucedido en Serbia, donde había un importante malestar por el supuesto fraude electoral. Asimismo, la pandemia tampoco ha evitado que se produjeran protestas contra el Gobierno Lukashenko en Belarús. En cuanto al carácter violento o pacífico de estas expresiones de descontento social, aproximadamente el 93% fueron pacíficas; aun así, un 16% han sido objeto de represión policial, especialmente en Belarús (ibídem: 22-23).

Figura 4. Protestas en 2020 a escala global

Fuente: ACLED (Kishi et al., 2021: 22)

En este contexto de aumento global de las protestas, la excepción es Asia, donde el conjunto de la región asistió a un descenso de los disturbios. Sin embargo, y contrariamente al patrón regional, aquí se encuentran dos de los países con mayor número de protestas en 2020: India y Pakistán. Sin embargo, a nivel global, el país que registró más manifestaciones fue Estados Unidos, que concentró casi tantas manifestaciones como ambos países asiáticos juntos, como pone de manifiesto la figura 5.

Figura 5. Países con más protestas en 2020

Fuente: ACLED. Elaboración propia.

Las ciudades estadounidenses más afectadas por expresiones de malestar social en la era COVID-19 (según datos de febrero de 2020 a junio de 2021) han sido Nueva York (1.054 protestas), Portland (459) y Los Ángeles (428). Que Nueva York encabece la lista no es de extrañar, considerando que es la urbe más poblada del país, con más de 8,5 millones de habitantes. Sin embargo, no resulta tan obvio encontrar la ciudad de Portland como la segunda de la lista que, con poco más de medio millón de habitantes, se sitúa por delante de Los Ángeles, de casi cuatro millones. De hecho, Portland presenta un nivel de conflictividad social comparable a París, siendo esta última ciudad cuatro veces más poblada. La razón de ello se encuentra en las movilizaciones sociales que se produjeron tras el asesinato de George Floyd, en mayo de 2020. A pesar de que la población afrodescendiente de Portland representa poco más del 5%, la ciudad cuenta con un movimiento antirracista muy articulado y una larga tradición de movilización social desde hace décadas (movimiento Occupy, luchas feministas, colectivos anti-Trump, etc.), que permiten comprender por qué han cristalizado en esta urbe tantas expresiones de malestar social.

Como podemos observar, las protestas sociales hallan en las ciudades un lugar óptimo de expresión. Y ello es, en gran parte, por ser el escenario donde la pandemia ha tenido un mayor impacto social, económico y político.

La COVID-19, una pandemia urbana que acentúa las desigualdades

Los datos de Naciones Unidas sobre la incidencia de la COVID-19 a nivel global rebelan que esta es, fundamentalmente, una pandemia urbana: en torno el 95% de contagios y muertes se han producido en ciudades (afectando cerca de 1.500 núcleos urbanos). De hecho, el vínculo entre pandemia y ciudad no es nuevo, ya que hay una relación histórica entre ciudades y epidemias que explica buena parte del desarrollo urbano de los últimos dos siglos. Los espacios urbanos, en tanto que tejidos densos con una alta concentración de personas que viven y trabajan juntas, han sido el medio ideal para la transmisión de enfermedades contagiosas y, por consiguiente, la irrupción de plagas y epidemias. Cada episodio grave de salud pública ha impulsado una revisión del modelo urbano, al objeto de asegurar la necesaria higiene y salubridad de las ciudades. Los primeros intentos de proporcionar espacios urbanos seguros incluyeron desde obras de ingeniería diseñadas para dar acceso a agua potable, gestionar los residuos y crear un sistema de alcantarillado, hasta la construcción de parques, paseos y plazas públicas. Las ciudades, desde la pandemia de la gripe de 1918 hasta la de la gripe porcina de 2009 (ambas causadas por el virus H1N1), han sido laboratorios donde se han ensayado soluciones de salud pública. De ahí que podamos afirmar que la ciudad contemporánea, tal como la conocemos hoy, ha sido en buena parte moldeada a partir del impacto de enfermedades infecciosas.

Según los pronósticos (Martínez y Rennie-Short, 2021: 2), este vínculo entre pandemia y ciudad no hará más que agudizarse en el futuro. La dinámica de urbanización global está implicando cambios en el uso de las tierras y la destrucción de los ecosistemas naturales. La transformación de áreas salvajes en terrenos agrícolas periurbanos hace aumentar el número de animales portadores de enfermedades que acceden a entornos urbanos (como las ratas, los mosquitos o los murciélagos). En este contexto, las grandes ciudades rodeadas de tierras agrícolas tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades infecciosas porque, según demuestran los estudios, más del 60% de estas patologías provienen de animales salvajes. A esta situación hay que sumar la alta conectividad global y, por consiguiente, la fácil propagación de las enfermedades a nivel planetario.

De hecho, es en los entornos urbanos donde la COVID-19 ha evidenciado y agravado múltiples vulnerabilidades estructurales relacionadas, particularmente, con frágiles sistemas de salud pública, la precarización de la vivienda o el empleo, así como la falta de infraestructuras de agua potable y saneamiento básico en determinados contextos geográficos. Con estos problemas de fondo, tener garantizado el derecho a la salud ha sido un objetivo no siempre alcanzable para determinadas personas. Contrariamente a lo que se decía al inicio de la pandemia de que «el virus afecta a todos/as por igual», su incidencia ha sido mucho más aguda en determinados grupos de población. Así lo arguyen médicos de varias universidades británicas, quienes publicaron en la revista Public Health un carta al editor titulada «Poverty, inequality and COVID-19: the forgotten vulnerable»1 en la que afirman que las personas de un estrato socioeconómico más bajo están más expuestas a la COVID-19 por varias razones: a) es más probable que habiten en condiciones de hacinamiento o precariedad habitacional (mala ventilación, poco espacio exterior); b) sus empleos no son compatibles con el teletrabajo, por lo que difícilmente pueden reducir su movilidad; c) sus empleos e ingresos son más inestables, factores que inciden negativamente sobre su salud mental y su sistema inmunológico; d) recurren a centros sanitarios en fases más avanzadas en los problemas de salud; e) se enfrentan a determinadas situaciones (barreras lingüísticas, discriminación, actitudes poco respetuosas, etc.) que provocan que se sientan menos cómodos para acudir a los centros de salud; y f) sufren más problemas de hipertensión y diabetes, ambos factores de riesgo frente a la COVID-19.

Parece claro, por consiguiente, que existe un vínculo evidente entre las desigualdades y una mayor vulnerabilidad frente a la pandemia. Los primeros estudios aparecidos en los Estados Unidos así lo ponen de manifiesto: la tasa de muertes entre los pacientes afrodescendientes es 3,5 veces más alta que la de la población blanca. En abril de 2020, por ejemplo, el 70% de las muertes por COVID-19 en Chicago se produjo entre la población negra, a pesar de que esta solo representa el 29% de la población total de la ciudad. Además, este patrón está íntimamente relacionado con las disparidades territoriales, que explican la diferente tasa de contagios entre barrios de una misma ciudad. Las problemáticas prepandemia de segregación residencial o un peor acceso a los servicios básicos y a una vivienda decente en determinadas zonas de la ciudad explican la mayor incidencia y mortalidad del virus en los barrios pobres, donde se concentra la mayor parte de los colectivos vulnerabilizados.

Sin embargo, a pesar de las evidencias empíricas, las medidas de contención del virus han ignorado la cartografía desigual del impacto de la pandemia. Ello ha provocado que, decisiones adoptadas desde una perspectiva macro, acaben por catalizar problemáticas a nivel micro (Díaz, Palacio, 2021). No hay duda, la pandemia ha agudizado las desigualdades y, según el pronóstico de organismos internacionales, estas se agravarán incluso aún más en los próximos años. El Banco Mundial estima, a este respecto, que los países de ingresos medios se verán particularmente afectados por el surgimiento de una ola de «nuevos pobres» derivados de la COVID-19; un nuevo colectivo que se originará predominantemente en ciudades y áreas urbanas.

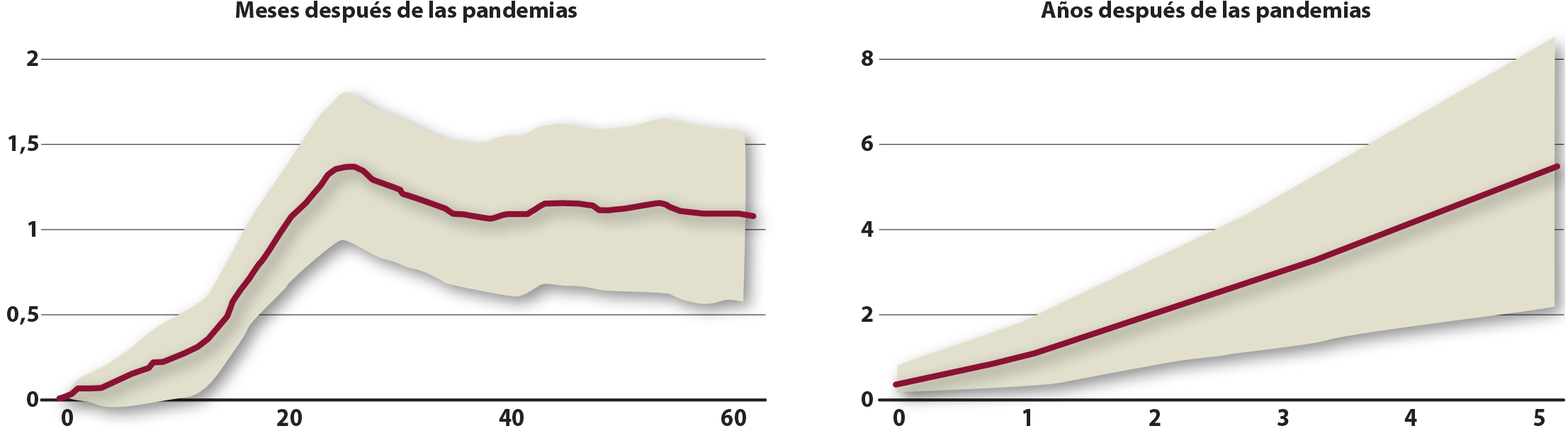

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, también augura un incremento de los problemas sociales; en particular, ha pronosticado un crecimiento de la conflictividad social a partir de marzo de 2022. Según este organismo, las protestas originadas por pandemias aumentan 14 meses después de su inicio y, si no se adoptan medidas políticas apropiadas, llegan a un momento álgido a partir del mes 24 (Sedik y Xu, 2020: 5).

Figura 6. Impacto de la pandemia en el desorden social

Fuente: Sedik y Xui 2020: 9-10.

2022, el año de las protestas urbanas

Si no se adoptan medidas urgentes, la era pospandemia vivirá un incremento de las protestas sociales como consecuencia de la agravación de las desigualdades y un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas. Estos problemas cristalizarán de manera especialmente intensa en las ciudades, que podrían vivir en los próximos meses situaciones muy complejas como consecuencia de un incremento de la conflictividad social. Ante este pronóstico, con el que coinciden varias organizaciones internacionales, es necesario desplegar de manera inmediata políticas públicas que permitan mitigar los problemas que alimentarán estas movilizaciones. Del mismo modo, será clave diseñar estrategias de transformación pospandemia que permitan apuntalar una transición justa hacia un modelo de ciudad equitativo, sostenible y democrático.

Estamos en un momento histórico fundamental. Hasta qué punto los decisores políticos son conscientes de ello es otra cuestión. A su alcance está adoptar las políticas y medidas necesarias para evitar desordenes sociales que podrían desestabilizar el camino de la recuperación y transformación post-COVID-19.

Referencias bibliográficas

Díaz, Fabio y Palacio, María Gabriela. «Inequality and the Socioeconomic Dimensions of Mobility in Protests: The Cases of Quito and Santiago». Global Policy, vol. 12, n.º 52 (abril de 2021), p. 78-90.

Fernández de Losada, Agustí y Abdullah, Hannah. «Cities on the frontline: Managing the Coronavirus crisis». CIDOB Report, n.º 5 (2020) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/cidob_report/cidob_report/cities_on_the_frontline_managing_the_coronavirus_crisis.

Institute for Economics and Peace. Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World (junio de 2020) (en línea) http://visionofhumanity.org/reports.

Kishi, Roudabeh; Pavlik, Melissa; Bynum, Elliott; Miller, Adam; Goos, Curtis; Satre, Josh y Jones, Sam.«ACLED 2020: The Year in Review» (marzo de 2021) (en línea) https://acleddata.com/2021/03/18/acled-2020-the-year-in-review/

Martínez, Lina y Short, John Rennie. «The Pandemic City: Urban Issues in the Time of COVID-19», Sustainability, vol. 13, n.º 6 (2021), p. 3295 (en línea) https://doi.org/10.3390/su13063295

Sedik, Tahsin Saadi y Xu, Rui. «A Vicious Cycle: How Pandemics Lead to Economic Despair and Social Unrest». IMF Working Paper, n.º 216 (octubre de 2020) (en línea) https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/10/16/A-Vicious-Cycle-How-Pandemics-Lead-to-Economic-Despair-and-Social-Unrest-49806

Notas:

1- N. de Ed.: «Pobreza, desigualdad y COVID-19: la población vulnerable olvidada».

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2022/266/es

E-ISSN: 2013-4428