Odisea en un mar de tierra: migraciones venezolanas en Brasil, Uruguay y Paraguay

Nicolás Gissi Barbieri,profesor-investigador, Departamento de Antropología, Universidad de Chile (ngissi@uchile.cl). ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5059-7691

Sebastián Polo Alvis, profesor investigador, Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario (Colombia); docente y director del Semillero de Migraciones Colombianas al Exterior (SEMICOEX) (sebastian.polo@urosario.edu.co). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2950-6710

Angelo Flórez de Andrade, profesor-investigador, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Santo Tomás (Colombia) (angeloflorez@usantotomas.edu.co). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0411-9271.

Más de 5,4 millones de personas han abandonado Venezuela durante la última década, de las cuales 4,6 millones han llegado a países de América Latina y el Caribe. La mayoría son refugiados que buscan instalarse en otro país de la región, entre ellos, Brasil, Uruguay y Paraguay. Este artículo se enfoca en la diáspora venezolana hacia estos países, analizando si se trata de fronteras abiertas o cerradas y las formas institucionales de incorporación o de exclusión que ha vivenciado esta población. Para ello, hace un abordaje casuístico a partir de la revisión legislativa y el análisis de políticas en cada país: aunque Brasil, Uruguay y Paraguay pertenecen a Mercosur y pactaron el acuerdo de residencia común, que facilitaba el movimiento de personas, Paraguay no ha creado una categoría migratoria especial para los ciudadanos venezolanos, implementando un enfoque más restrictivo.

Las sociedades de Brasil, Uruguay y Paraguay se han pluralizado de manera importante en la última década, adquiriendo cada vez más una composición social heterogénea, por lo que la migración transnacional se ha convertido en un tema relevante en el debate público de estos países. Se ha producido, así, un aumento de la pluriculturalidad ante lo que se percibe como una ola de migrantes latinoamericanos y del Caribe, quienes por distintas circunstancias han debido abandonar su hogar y su país y cruzar fronteras para ser miembros de otra comunidad política (aunque sea temporalmente). Ello se produce cada vez más al interior de América Latina, en la denominada migración Sur-Sur. A pesar de que Uruguay y Paraguay no han representado hasta ahora polos de atracción migratoria similar a los casos de Brasil, Argentina y Chile (Gissi et al., 2021), su crecimiento ha sido considerable y su evolución anual se ha mantenido acelerada desde el año 2015.

Estos hechos recientes nos conducen a reflexionar sobre el concepto de ciudadanía, esto es, sobre el ingreso y asentamiento de personas extrañas en los estados-nación existentes. Y es que las fronteras políticas definen a algunos como miembros de una comunidad definida y a otros como culturalmente diferentes. En este sentido, la sociedad nacional puede reaccionar frente a un aumento de la diversidad «étnica» (Kymlicka, 1996; Sassen, 2013) y sus amenazas, imaginarias o reales, de dos maneras: a través de actividades llevadas a cabo por la misma comunidad o intentando instalar el tema a nivel político con su inclusión en la agenda del Gobierno. A escala estatal, el asunto migratorio puede tratarse a través de la legislación, de la política migratoria y el control de las fronteras. Así es como los gobiernos han debido tomar decisiones, teniendo en cuenta que se pueden clasificar las políticas migratorias de acuerdo con tres enfoques: a) basándose en los derechos humanos, que considera que migrar es un derecho universal de toda persona; b) el securitario, que prioriza el cierre y control de fronteras; y c) el denominado de gobernabilidad, que visualiza la migración como un asunto de gestión político-administrativa (Mármora, 2010).

Ahora bien, durante los últimos dos años, los inmigrantes de estos tres países de destino han experimentado una contingencia común en todos ellos: la pandemia mundial de la COVID-19; una crisis sanitaria que ha hecho aumentar la inseguridad y vulnerabilidad de la población, especialmente la migrante, que ha enfrentado también situaciones de xenofobia, racismo y aporofobia (Cortina, 2017). En este marco, el éxodo de personas procedentes de Venezuela –más de 5,4 millones de personas han abandonado su país natal en la última década, de las cuales 4,6 millones han llegado a países de América Latina y el Caribe (UNHCR/ACNUR, 2021)– representa la crisis humanitaria más relevante en la región de lo que llevamos de siglo xxi. En Venezuela, debido a los conflictos políticos y la violencia interna, la crisis económica, la escasez de bienes básicos, la alta inflación y la falta de medicamentos, se ha ido incrementando el malestar y la inseguridad social, lo que, en consecuencia, ha hecho aumentar la movilidad durante la última década (Encovi, 2020). De esta forma, el ingreso de venezolanos hacia países de la región ha crecido de manera significativa en los últimos años, particularmente entre 2015 y 2021 (Gissi et al., 2021).

En este contexto de diversificación etnonacional de las sociedades de estos tres países y de crisis sanitaria, el objetivo de este artículo es analizar el flujo migratorio venezolano y las políticas públicas que han implementado Brasil, Uruguay y Paraguay al respecto –considerando las tendencias migratorias transfronterizas desde una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica– para responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el modelo de política migratoria que subyace hoy en estos países suramericanos? Para ello, se presentan los datos a partir de tres apartados que examinan la situación general de los migrantes venezolanos en Brasil, Uruguay y Paraguay, respectivamente.

En el plano metodológico, se realiza un abordaje casuístico a partir de la revisión legislativa, el análisis de políticas y el estudio sobre las medidas institucionales tomadas ante la migración de venezolanos en cada uno de los países. Dicho análisis se basa en la identificación de garantías constitucionales y legales en la defensa de los derechos de los/as extranjeros/as, la evolución reciente de las diversas gestiones estatales y de cooperación internacional, la incidencia de elementos de índole diplomática, así como la identificación de tendencias y consecuencias respecto de las medidas revisadas.

Consideraciones previas y marco de referencia

En el contexto actual del siglo xxi, marcado por la recesión económica en Europa y Estados Unidos, la crisis económica de 2008, así como por la epidemia de COVID-19 de 2020-2022, se han observado nuevas dinámicas de movilidad e inmovilidad a nivel internacional (Sassen, 2013 y 2015; Nussbaum, 2020). Las recientes problemáticas sociales y ambientales han generado nuevos flujos migratorios Sur-Sur, destacando antiguas y renovadas rutas en América Latina y el Caribe, como las áreas andinas y del Amazonas, territorios transfronterizos, algunos rurales, otros urbanos e híbridos. Así, la migración intrarregional ha crecido a un ritmo más rápido que la migración hacia los países más desarrollados, siendo hoy mayor al 60% (OIM, 2020b).

Ante esta situación, el discurso y las políticas migratorias estatales se han planteado de manera más restrictiva en América del Sur (Domenech, 2017) durante la última década –a nivel global se empezó a mediados de los años noventa del siglo pasado–, buscando responder a la demanda del mercado laboral y a las preocupaciones de los nacionales, potenciándose particularmente la mano de obra migrante de carácter temporal, es decir, una inmigración más selectiva (Castles y Miller, 2004; Appadurai, 2001). Y ello es así porque el sistema estatal moderno, como plantean Benhabib (2005) y Nussbaum (2020), ha regulado la pertenencia en términos de una categoría principal: la ciudadanía nacional. De este modo, se han destacado las inquietudes sobre identidad (nacional) y seguridad (económica y de protección social, entre otras), lo que ha implicado un desafío para las políticas públicas y, en particular, para la política migratoria (Crépon, 2019).

Las fronteras nacionales adquieren así protagonismo. Se suele cuestionar la presencia de los inmigrantes en torno al dilema securitizar o desecuritizar, y se considera que las migraciones han afectado y están afectando la facultad que tiene el Estado de determinar quién entra en su territorio, quién reside y, también a largo plazo, la composición de la población futura y los atributos de la cultura o forma de vida propia. Las fronteras de los estados se han vuelto no solo más militarizadas durante las últimas tres décadas, sino también más fortificadas mediante la construcción de muros, vallas y barreras. No se trata de instrumentos de protección contra enemigos en el sentido clásico (otros estados y sus ejércitos), sino contra agentes no estatales transnacionales (Glick et al., 2009) percibidos como una amenaza cultural o económica, los «extraños» (Elias y Scotson, 2016; Bauman, 2016). En este sentido, Fassin (2018) distingue entre dos antinomias asimétricas: 1) excluidos/integrados, que remite a posiciones dentro y fuera del mundo social, y 2) no humano/humano, que refiere a posiciones dentro y fuera del género humano. Cuando se trata a los otros como si no fueran humanos, toda la retórica justificadora se basa precisamente en su deshumanización, negándose cualquier fundamento a derechos.

Martha Nussbaum (2019: 136) va más allá y se pregunta en La monarquía del miedo: ¿cómo funciona la exclusión?, ¿qué emociones la impulsan y la configuran?, sosteniendo que se trata de una fantasía de amenaza o peligro ante los «extraños», a quienes se visualiza por debajo del «nosotros» y caracteriza como sucios, mientras que «nuestra comunidad» sería pura y limpia. Al tener contacto con «ellos» nos podríamos contaminar, contagiar, corromper, con su animalidad, dolor y muerte. Para sentirnos más seguros, necesitamos que estén fuera, por lo que se los margina o expulsa, salvo cuando realizan trabajos útiles. Surgen así los sesgos o prejuicios implícitos, los estereotipos, estigmas y los delitos de odio. Estas emociones (miedo, angustia, asco, ira) son la raíz del rechazo: la angustia que suscita en nosotros la mortalidad y la vulnerabilidad de nuestro cuerpo animal. Estas emociones se proyectan hacia los cuerpos de las minorías humanas a los que se tiene por indeseables, como ya años antes plantearon Goffman (2006) y Elias y Scotson (2016).

Al respecto, Balibar (2013) ha destacado la relación paradójica entre un concepto de ciudadanía universalizado y ciertas formas de exclusión interior (Balibar y Wallerstein, 1988). La ciudadanía implica un estatus legal y un vínculo político, en cuanto título de pertenencia a la población de una determinada comunidad política, de la que se derivan derechos y obligaciones. Pero es también una identidad, expresión por la cual una persona sabe y siente que pertenece a una sociedad, lo que implica ser aceptado y sentirse bienvenido en una comunidad política nacional (Fierro, 2017). La visión predominante de la tradición liberal de la ciudadanía, en la que se han enfatizado los derechos universales y el igual trato ante la ley, si bien ha sido valorada, resulta insuficiente. El liberalismo sostiene ser «ciego a las diferencias», pero si bajo su alero ciertas culturas particulares se imponen sobre otras, este no puede ser neutral (Taylor, 1994). El liberalismo es reacio a reconocer las diferencias, reitera que todos deben tener los mismos derechos y desconfía de las aspiraciones colectivas. Tanto la política del reconocimiento (Honneth, 2010) como la política de la diferencia posicional (Young, 2002) ponen de manifiesto que reconocimiento y redistribución son dos aspectos claves de la justicia social. Esta perspectiva liberal resulta problemática al considerar que las sociedades son progresivamente más multiculturales (Fierro, 2017).

Las situaciones de exclusión y desigualdad a las que se ven sometidos los extranjeros (Sennett, 2014) propician una clasificación de ciudadanos de primer y de segundo nivel, generando las condiciones objetivas para que se desarrollen con virulencia la xenofobia y el racismo. Esta co-residencia puede implicar respeto, hospitalidad e incorporación por parte de los nacionales y las instituciones estatales hacia los foráneos, o bien rechazo, conflictos y discriminación.

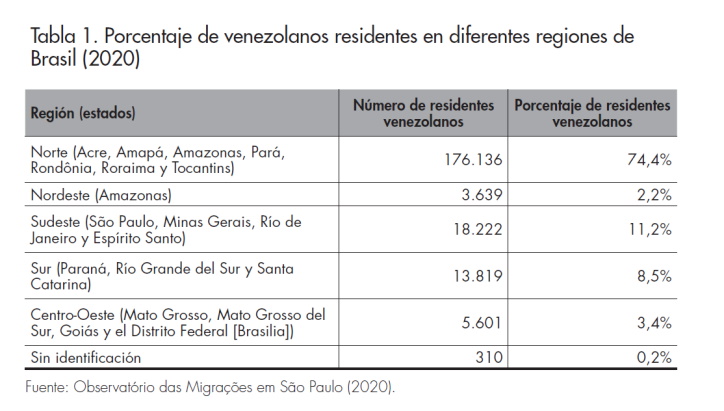

Odisea amazónica: las migraciones venezolanas en Brasil

Entre 2013 y diciembre de 2019, cerca de 253.495 venezolanos residían o habían solicitado residir legamente en Brasil (FGV DAPP, 2020; véase la figura 1). A mediados de 2019, unos 168.357 venezolanos ya habían regularizado su estancia en Brasil, el resto buscaba mecanismos para hacerlo (ibídem). Cerca del 74,4% del total de venezolanos en Brasil se encuentra en los estados del norte del país y, muy particularmente, en los estados fronterizos de Roraima (58% del total) y Amazonas (15%) (Observatório das Migrações em São Paulo, 2020; véase la tabla 1).

Fuente: Elaboración propia basándose en información de la OIM (2020a) y del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (2021).

Una de las particularidades de la migración venezolana hacia Brasil es la figura jurídica mediante la cual estos ingresan mayoritariamente a la República Federativa. Mientras que en la mayor parte de América Latina los venezolanos obtienen permisos de residencia ad hoc (Acosta y Madrid, 2020), en Brasil cerca del 70% de los que buscan regularizar su estatus migratorio solicita ser reconocido como refugiado (FGV DAPP, 2020).

En total hay 124.000 ciudadanos venezolanos refugiados y solicitantes de asilo en Brasil (OEA, 2019). A pesar del alto número de solicitudes de asilo recibidas por el Gobierno brasileño, hasta junio de 2020, tan solo cerca de 38.000 ciudadanos venezolanos habían sido reconocidos como refugiados por autoridades brasileras (Observatório das Migrações em São Paulo, 2020). En los períodos de gobiernos democráticos, Brasil ha tenido una tradición de respeto por la protección de personas refugiadas (ACNUR, 2020a). La Constitución de Brasil (1988) reconoce el derecho al asilo político como un principio que rige las relaciones internacionales del país. La constitución brasileña reconoce como refugiado a: «todo aquel individuo que debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país. O no teniendo nacionalidad o estando fuera del país de donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o no quiera ingresar a este en función de las circunstancias mencionadas o que debido a grave y generalizada violación de derechos humanos está obligado a dejar su país de nacionalidad para buscar refugio en otro país» (Presidência da República, 1997, art. 4).

Antes de marzo de 2016, previamente al aumento de la crisis político-económica en Venezuela, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2016) de Brasil reportaba bajos números de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos. Pero las cifras experimentaron un crecimiento significativo en los años 2016 (1.084 solicitudes), 2017 (4.699) y 2018 (50.781), alcanzándose un pico de solicitudes (FGV DAPP, 2018) que se redujo en el segundo semestre de 2019 (OBMigra, 2019; Ministério da Justiça, 2016).

No solo aumentó el número de solicitudes de asilo en Brasil durante el período 2010-2020, sino que también creció el número de ciudadanos reconocidos como refugiados por los gobiernos brasileños. De hecho, en enero de 2020 cerca de 17.000 ciudadanos venezolanos fueron reconocidos como refugiados (ACNUR, 2020b). Según Fernandes y Faria (2017), una de las razones por las cuales la mayoría de los ciudadanos venezolanos que buscan instalarse en Brasil prefieren hacerlo utilizando la figura de refugiado sobre la de residente temporal tiene que ver con los costos, ya que mientras las visas humanitaria y nacional de país fronterizo tienen costo, la solicitud de refugio no. El masivo reconocimiento de solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos en Brasil ocurrió en el período 2018-2020, en el cual la República Federativa había experimentado un giro hacia la derecha política (Chaves y Ortiz, 2019) que se expresó claramente en 2019, cuando Jair Bolsonaro se convirtió en presidente de Brasil.

Durante su carrera política, Bolsonaro había enarbolado un discurso crítico en contra de migrantes y refugiados (Azevedo, 2019); sin embargo, a pesar de esta retórica antiinmigratoria, su Gobierno ha reconocido más refugiados venezolanos que los gobiernos pasados (Observatório das Migrações em São Paulo, 2020). Para Acosta y Madrid (2020) ello tiene que ver con motivaciones ideológicas de presidente brasileño, al reconocer a Maduro como un enemigo de su Gobierno y a los venezolanos como víctimas del régimen. En 2020, había más de 50.000 venezolanos que vivían en Brasil sin ser solicitantes de asilo o refugiados (FGV DAPP, 2020). Según la Ley 13.445 (Presidência da República, 2017) existen varias formas de solicitar la residencia permanente en Brasil, entre ellas, tener un hijo en el país, una unión «estable» con un nacional, ser un profesional empleado por una empresa en Brasil o tener ciertos tipos de inversión en el país. Por su parte, las solicitudes de residencia temporal en 2018 y 2019 oscilaron entre el 30% y 40% del total de las solicitudes de regularización por parte de ciudadanos venezolanos en Brasil, sin superar nunca las 20.000, quedando muy atrás de las cifras de solicitudes de asilo (OBMigra, 2019).

Capítulo aparte merecen dos tipos de visas temporales: la visa temporal humanitaria y la temporal nacional de país fronterizo (Acosta y Madrid, 2020). Brasil cuenta con un instrumento jurídico ad hoc que permite la protección de extranjeros en grave riesgo social: la visa humanitaria. Por medio de esta visa el Gobierno de Brasil otorga la residencia en el país por cinco años a personas que no pueden regresar a su país, pero que no encajan con la figura de refugiados (Alves, 2019). Esta visa humanitaria surgió en la década de 2010, cuando miles de haitianos buscaban ingresar a Brasil como consecuencia de la crisis humanitaria que vivió Haití producto del terremoto de 2010 (Acosta y Madrid, 2020). A pesar del evidente impacto humanitario de esta crisis, la ley brasileña de asilo no considera como refugiados a aquellos individuos que huyen tras una catástrofe humanitaria (Presidência da República, 1997; De Carli, 2019). Así que si el Estado brasileño quería recibir haitianos que huían de la situación humanitaria de su país, este debía cambiar la ley de refugio o crear una nueva figura jurídica que permitiese el ingreso de los haitianos.

De esta forma, en 2012, las autoridades brasileñas optaron por crear una nueva figura jurídica que permitiera la llegada de los miles de haitianos que buscaban residir en Brasil (Acosta y Madrid, 2020): una visa humanitaria que serviría para permitir el ingreso de 1.200 ciudadanos haitianos cuyas condiciones de vida se hubiesen agravado producto del terremoto de 2010 (CONARE, 2012). A partir de 2013, se amplió el número de visas de este tipo y se abrió a otras nacionalidades, particularmente a sirios (Madrid, 2018). Después de 2017, la visa humanitaria en Brasil dejó de aplicar exclusivamente a haitianos y sirios y se incorporó oficialmente al ordenamiento jurídico del país por medio de la Ley 13.445 (Presidência da República, 2017), pasando a llamarse «visa temporal de acogida humanitaria». Este tipo de visa aplica para «un nacional o apátrida de cualquier país en situación de grave o inminente inestabilidad institucional, de grave conflicto armado, de calamidad de grandes proporciones, de desastre ambiental o de grave violación a los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario» (Presidência da República, 2017). Desde entonces, el Gobierno brasileño comenzó a expedir visas de acogida humanitaria a ciudadanos venezolanos. Este tipo de visa en un principio se otorgaba a aquellos venezolanos que no corrían peligro por la persecución estatal, sino a aquellos cuyas condiciones de vida se veían profundamente deterioradas en Venezuela (Georg, 2019; Presidência da República, 2017).

Para entender este contexto, cabe apuntar que, en 2012, Venezuela se había incorporado a Mercosur y que, dentro de sus obligaciones como miembro pleno de esta organización, este país debía integrar el acervo jurídico, incluido el acuerdo de residencia común (Acosta y Madrid, 2020), que facilita la circulación de personas entre los países signatarios (Mercosur, 2020). Sin embargo, en 2017 Venezuela fue expulsada de Mercosur, antes de que implementase el acuerdo de residencia común. En ese mismo año, el Gobierno brasileño expidió el Decreto 126 (Ministério da Justiça, 2017) mediante el cual se permitía que los ciudadanos de un país fronterizo con Brasil, que hubieran entrado al país por vía terrestre y renunciaran a solicitar asilo en el país, pudieran solicitar la residencia temporal durante dos años en Brasil. Pero pese a los evidentes avances en materia jurídica, las autoridades brasileñas aún no han resuelto la situación legal de cientos de miles de ciudadanos venezolanos que solicitan refugio en Brasil, y el proceso de estudio de las solicitudes de asilo puede durar años (Acosta y Madrid, 2020).

En materia de atención humanitaria a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, los gobiernos brasileños han liberado recursos para financiar el programa Operação Acolhida, un programa social que opera principalmente en el estado de Roraima y provee a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo abrigo, servicios de salud e identificación, comida, cursos de portugués y la posibilidad de apoyarlos para instalarse en otro estado brasileño diferente a Roraima (Governo do Brasil, 2020). Para Human Rights Watch (2019), uno de los problemas fundamentales de este programa es que no cuenta con «los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados». Otro problema es la duración de este programa y los recortes financieros que puede sufrir. Según el Ministério Público Federal (2020), el presupuesto de este programa podría reducirse un 25% del actual y podría finalizar en 2022. Asimismo, asegura que el cierre de este programa, según Carlos Vilhena, procurador federal de los derechos del ciudadano, podría tener un impacto altamente negativo tanto para Brasil como para los ciudadanos venezolanos en ese país, ya que, por ejemplo, la formalización laboral de migrantes venezolanos es un aspecto fundamental para su integración en el país. Entre 2010 y 2018, apenas 7.353 ciudadanos venezolanos contaban con un empleo de trabajo formal en Brasil (Observatório das Migrações em São Paulo, 2020). Para la profesora Luca Barbosa, la situación de los solicitantes de asilo es particularmente dramática debido a que muchos empleadores se niegan a contratarlos debido a los prejuicios negativos que hay en torno a la palabra «refugiado»; según ella, muchos brasileños equiparan a los refugiados con «fugitivos», desconociendo que son perseguidos (Instituto Migrações e Direitos Humanos, 2017).

En cuanto al proceso de naturalización, no se encontraron normativas específicas para la nacionalización de venezolanos en Brasil, razón por la cual, los venezolanos en la República Federativa deben cumplir con los requisitos estandarizados para la naturalización de extranjeros. Según la legislación vigente, en el país (Governo do Brasil, 2021) existen principalmente dos formas de obtener la nacionalidad brasileña: la ordinaria y la extraordinaria. Quienes opten por la primera, deben cumplir con cuatro requisitos: 1) tener capacidad civil según la ley brasileña; 2) haber residido en Brasil por al menos cuatro años1; 3) poder comunicarse en portugués, y 4) no poseer condenas penales. Para optar por la vía extraordinaria, el extranjero que busque nacionalizarse brasileño no debe demostrar conocimientos de lengua portuguesa; no obstante, tendrá que residir en Brasil por al menos 15 años.

¿El sueño uruguayo? La migración venezolana en Uruguay

El imaginario de Uruguay como un país fruto de la inmigración europea, homogéneo, «descendiente de los barcos» (Graham, 1991), empezó a debilitarse hacia fines del siglo xx (Taks, 2006), ya que su mestizaje no es menor. De hecho, según datos de la Encuesta Continua de Hogares del año 2017, un 10,5% de la población uruguaya se identifica con ascendencia afronegra y un 4,1% lo hace como indígena (Klüver y Naranja, 2019). El otro elemento identificado por Taks (2006) refiere al saldo migratorio negativo experimentado por Uruguay durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo xx, que puso en cuestión la concepción tradicional de país de inmigración. Los datos actuales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020b) no dejan dudas: hoy, un 2,7% de la población residente en Uruguay es inmigrante, 94.544 personas, y un 18,3% ha emigrado del país, 633.439 uruguayos.

En efecto, a partir de la década de 1960, Uruguay dejó de ser un país de inmigración para convertirse en un país de emigración (Rivero y Ríos, 2019). Ello se debió al deterioro de las condiciones económicas a nivel nacional y a los motivos políticos asociados a la dictadura cívico-militar durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. En los años ochenta, la principal motivación volvió a ser de tipo económico, surgiendo con mayor claridad la emigración cualificada. Entre finales de la década de los noventa e inicios del siglo xxi se constata el período de emigración más significativo, producto de la crisis económica a nivel regional, la cual alcanzó su punto máximo en Uruguay en el año 2002. España y Estados Unidos desplazaron a Argentina como principales países receptores de emigrantes uruguayos, concentrando cerca del 70% de los destinos migratorios (OIM, 2011).

Aunque en la década de 1990 comenzaron a registrarse nuevamente flujos migratorios relevantes de entrada, provenientes de los países vecinos de América del Sur, no fue hasta el año 2009 que el saldo migratorio se revertió, tras medio siglo, asociado a una cada vez mayor inmigración proveniente de países no fronterizos (Ministerio de Desarrollo Social [MIDES], 2017), en el marco de un contexto económico pujante en el que el país experimentó casi dos décadas de crecimiento (2003-2019), con importantes avances en materia de reducción del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Esta estabilidad político-económica ha atraído población migrante Sur-Sur. Según datos de Naciones Unidas (ONU, 2019), en 2019 se contabilizaron en Uruguay 81.500 inmigrantes, cifra que representa un 2,4% de la población total del país, destacando los flujos desde República Dominicana, Venezuela, Colombia y Cuba, los orígenes que más han crecido. En 2018, se registraron más de 14.350 residencias, siendo la mitad de venezolanos, aunque los principales países de procedencia de inmigrantes, en términos de stock, continúan siendo Argentina (35% del total), España (21%) y Brasil (16%) (MIDES, 2017). Durante los últimos cinco años destaca la inmigración procedente de Venezuela, que pasó de 1.855 personas en 2015 a 13.664 en 2019 (OIM, 2020a; véase la figura 2).

Fuente: Elaboración propia basándose en información de la OIM (2020a) y del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (2021).

Debido a este éxodo venezolano –que, en América del Sur, ha ingresado mayoritariamente en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador (Gissi et al., 2020)– 95 organizaciones de 16 países, entre ellos Uruguay, se unieron a un Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes (RMRP) que impulsan las agencias de Naciones Unidas. Es un plan para «responder a la urgencia humanitaria», pero también es un «llamado a la comunidad de donantes», señaló Eduardo Stein, enviado de Naciones Unidas para la migración venezolana, en unas declaraciones en 2018 (citado en Urwicz, 2018a). La hoja de ruta trazada para el conjunto del plan requiere una inversión de 738 millones de dólares. En Uruguay, los principales actores que trabajan en la ayuda humanitaria son la Cruz Roja uruguaya, que demanda 477.000 dólares, la ONG Idas y Vueltas, que pide unos 178.000, y Manos Veneguayas, que solicita cerca de 314.000. Incluso previo a este plan de emergencia, «ya se viene notando un cambio en el perfil migratorio y en las necesidades de los recién llegados», explicó Vanessa Sarmiento, de la ONG Manos Veneguayas: «Antes veíamos muchos jóvenes profesionales que llegaban probando suerte, ahora, en el mejor de los casos, se ven grupos familiares completos. Y, en el peor, solo uno de la familia que logró salir mientras el resto sigue allá» (ibídem).

Sobre su localización espacial en el país, los departamentos que concentran una tasa bruta de inmigración proveniente de países latinoamericanos no limítrofes superior al promedio nacional son Montevideo, Canelones y Maldonado, localizados en el sur y sureste del país, siendo el primero (la capital del país) el que concentra la mayor proporción, ya que alberga un 65% del total de inmigrantes recientes de estos orígenes. Los «nuevos migrantes» registran niveles superiores de formación que la media de los uruguayos y la población proveniente de orígenes tradicionales, solo después de la media de aquellos procedentes de Europa y Asia (MIDES, 2017); asimismo, registran una tasa de participación en el mercado laboral mayor que la de población nativa no migrante y los inmigrantes con más tiempo de asentamiento pero, al mismo tiempo, presentan mayores dificultades de acceso al empleo y se concentran fundamentalmente en tareas de baja y alta cualificación. En ambos casos, su participación relativa es considerablemente superior a la de la población nativa, lo cual pone de manifiesto la existencia de una complementariedad en la inserción laboral de ambos grupos (ibídem).

De acuerdo con el «Monitoreo de flujo de población venezolana» de la OIM (2019b), el alto porcentaje de residencias permanentes se explica, en gran medida, por el acceso a la residencia del Mercosur. Sin embargo, según las encuestas realizadas para este informe, los migrantes mencionaron haber experimentado xenofobia y falta de cobro por el trabajo realizado. Por su parte, las mujeres venezolanas manifestaron sentirse discriminadas por su nacionalidad y por su género, esto último no señalado por los varones. En cuanto a la salud psíquica, la mitad de las personas encuestadas declararon haber sentido un malestar emocional y sobre las necesidades de apoyo más mencionadas, estas fueron las siguientes: generación de ingresos, educación y capacitación, facilidades para la renta de viviendas particulares, así como la homologación de los títulos profesionales.

Respecto a las políticas migratorias implementadas, en 2008 Uruguay actualizó su normativa migratoria de manera sustantiva, con la promulgación de la Ley de Migración n.°18.250. Esta norma pone el foco en los derechos de las personas migrantes, los cuales son reconocidos como iguales que los de los nacionales, más allá de su condición administrativa en el país. Más recientemente, se aprobaron facilidades para el acceso a la residencia permanente de los nacionales de los estados parte y asociados del Mercosur y de los extranjeros con lazos familiares directos con uruguayos (Ley n.° 19.254 de 2014), así como la Ley n.° 19.362 de 2015 que brinda la calidad de ciudadano natural a los nietos de uruguayos (MIDES, 2017). Domenech (2017) ha señalado que este nuevo enfoque se inscribe en lo que algunos autores denominaron la «excepcionalidad suramericana» en materia migratoria, manifestada en particular durante las administraciones progresistas que tuvieron lugar en varios países de la región (Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay) a inicios del siglo xxi. Y ello es así porque, a diferencia de lo que ocurría en otras zonas del mundo (Estados Unidos o Francia, entre otros), en estos casos habrían sido adoptadas medidas basadas en el paradigma de los derechos humanos por encima del securitario, si bien el propio autor cuestiona que esto haya ocurrido efectivamente de esta forma, al considerar las prácticas de control y vigilancia de la migración existentes en los diversos países de la región durante las dos últimas décadas.

El actual Gobierno uruguayo, encabezado por el presidente Luis Alberto Lacalle, ha adoptado medidas orientadas a la llegada de migrantes a través de estímulos tributarios; específicamente, los decretos n.° 163/020 y 174/020 de 2020 que han flexibilizado los requisitos de montos de inversión y plazo de permanencia en el territorio para la concesión de la residencia fiscal, ampliándose los beneficios asociados al pago de impuestos. Además, se extendió a 10 años el plazo para que quienes obtengan residencia fiscal en el país no paguen impuesto a la renta y al patrimonio.

Extrañeza y proximidad: la migración venezolana en Paraguay

En su historia reciente, Paraguay ha figurado como un foco de emisión de migrantes a causa de diversos sucesos históricos, siendo significativa la Guerra Civil de 1947. Sumado a ello, con el arribo de Alfredo Stroessner como dictador (1954-1989), las restricciones a la inmigración, enmarcadas por una creciente suspicacia por posibles amenazas al orden público, fueron materializadas en la Ley 470 de 1975 como nueva normativa de control de la migración. A pesar de ello, gran parte de las políticas expansivas dentro de la agenda económica facilitaron la consolidación del principal grupo de inmigrantes en el país: la comunidad brasileña. De acuerdo con la OIM (2011: 12), la expansión de la frontera agrícola al este del país, la construcción finalizada de la red vial de conexión entre Asunción y Ciudad del Este, junto con la consolidación de procesos de cooperación binacional como la represa de Itaipú durante la década de los setenta, supondrían una apertura vital para la colonización tipo farmer, la producción agroindustrial de gran escala. Estas tendencias migratorias terminaron en la construcción de nuevos centros urbanos de articulación económica basada en la producción agroindustrial, al punto que, en la década de los noventa, «surgieron varias agro-ciudades, especialmente en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, donde la expansión de la frontera agrícola iniciada en la década anterior había posibilitado la conformación y crecimiento marcado de centros urbanos como Katueté, La Paloma, San Alberto, Santa Rita, entre otros» (Unión de Gremios de la Producción, 2015: 84).

Tras la salida de Stroessner, sin embargo, y a pesar del entorno democrático, la nueva regulación definida en la Ley 978 de 1996 se muestra como una norma sumamente restrictiva para obtener la radicación temporal o permanente en el territorio nacional (OIM, 2012: 54). En este sentido, aunque hubo algunos visos de cambio para el abordaje de poblaciones refugiadas con la Ley 1938 de 2002, así como también con la ratificación del Protocolo Completo de la Organización de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas mediante la Ley 2396 de 2004, Paraguay ha ido perdiendo atractivo como destino migratorio durante el último siglo, a pesar de contener espacios de integración y migración como el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes del Mercosur, suspendido provisionalmente en 2012.

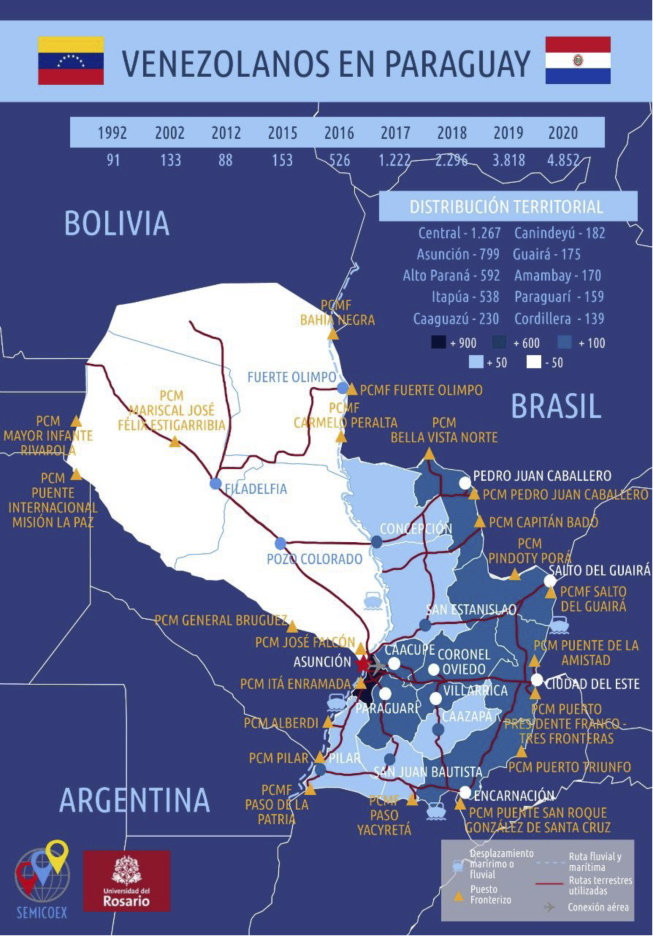

Respecto a la situación de la diáspora venezolana en Paraguay, no solamente es una migración que se caracteriza por ser muy reciente, cuyo principal hito de inicio estaría en 2015, momento en el cual ya el nivel de descomposición política, económica y social en Venezuela se había incrementado bajo el mandato de Nicolás Maduro Moros (2013-2022), sino que es importante comentar que, siendo más bien un país de tránsito hacia países como Argentina, Brasil o Uruguay, este grupo humano ha llegado al país proveniente también de rutas de migración por la cuenca amazónica desde Santa Elena de Uairén hasta Guayaramerín, en la frontera brasileño-boliviana (véase la figura 3). Así, a pesar de que Paraguay no ha representado un polo de atracción migratoria similar al caso de Argentina y Brasil, su crecimiento ha sido considerable y su evolución anual se ha mantenido acelerada. De acuerdo con lo expresado en la figura 3, la evolución de la migración venezolana en Paraguay ha pasado de 153 venezolanos registrados en 2015, a 449 en 2018 y 3.818 personas en 2019 (DGEEC, 2021). Asimismo, la tendencia de crecimiento se ha preservado durante los últimos cinco años, alcanzándose la cifra de 4.852 venezolanos registrados en Paraguay en 2020.

Fuente: Elaboración propia basándose en información de la OIM (2020a) y del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (2021).

Respecto de la respuesta institucional para esta crisis, el Estado paraguayo se ha caracterizado por ser parte de un grupo de países que «han decidido no crear tipo alguno de categoría migratoria especial para los ciudadanos venezolanos», por lo que no ha generado nuevos referentes de atención jurídica al estatus de refugiado, siendo además el único país de la región que no permite la doble nacionalidad (Blouin et al., 2019: 11-28). Asimismo, su restricción hace parte de las medidas diplomáticas aplicadas por Paraguay en contra de Venezuela, mediante el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, restringiendo los derechos de Venezuela como miembro del Mercosur. Dichas medidas no solamente congelan las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes del Mercosur, para el acceso de los permisos TP-15 a residir en el país, sino que generan condiciones carentes de seguridad jurídica para su regularización y establecimiento permanente.

Sin embargo, de acuerdo con la OIM (2019a), sí que se reportaron las acciones de atención a los migrantes venezolanos. En febrero 2019, se lanzó el Protocolo de facilitación migratoria, mecanismo de flexibilización de los requisitos para la radicación temporal a migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad. Por medio del protocolo se exonera del requisito de apostillado de los documentos de Venezuela (certificado de nacimiento, antecedentes penales, etc.) y se acepta la cédula de identidad vigente en caso de que el pasaporte esté vencido. En el caso de menores de edad que no cuenten con los documentos solicitados, se aceptará el certificado de nacimiento, acompañado de la solicitud de pasaporte o cédula de identidad en trámite. En 2017, se otorgaron 245 radicaciones y, en 2018, 232. Durante el año 2019, solo en el período enero-abril, se otorgaron 234 residencias, la mayoría de ellas, permanentes (230).

Conclusiones

Brasil, Uruguay y Paraguay experimentaron durante la última década un aumento considerable de migrantes venezolanos. No obstante, el flujo es muy diferente en cada uno de los países analizados. De igual manera, las respuestas dadas por cada Estado a la diáspora venezolana han sido diferentes. De los tres países seleccionados, Brasil es el que mayor número de venezolanos ha recibido, con más de 200.000 venezolanos residentes o en fase de legalización de su residencia en el país en 2020 (FGV DAPP, 2020). Uruguay, para 2019 (OIM, 2019b), había registrado cerca de 13.664 venezolanos. Por su parte, en enero de 2021, el Gobierno de Paraguay reportaba que en 2020 había 4.852 venezolanos viviendo en ese país (DGEEC, 2021).

Las razones por las cuales la población de venezolanos varía tanto en los tres países son diversas, históricas y coyunturales. Entre los factores geográficos que explican el elevado número de ciudadanos venezolanos residentes en Brasil está el hecho de que Brasil y Venezuela comparten una frontera de 2.199 kilómetros (FUNAG, 2021). Por su parte, para llegar a Paraguay y Uruguay, ambos fronterizos con el sur de Brasil, los ciudadanos venezolanos deben atravesar un camino mucho más largo. En ese sentido, la distancia espacial entre Venezuela, Paraguay y Uruguay se convierte en una barrera difícil de superar teniendo en cuenta que buena parte de los migrantes venezolanos llega actualmente a otros países caminando, como a Colombia y Ecuador. Sin embargo, se han reportado casos de venezolanos que han llegado a Uruguay a pie, en un trayecto de más de 30 días (Urwicz, 2018b). El mayor mercado laboral de Brasil, así como su extensión y las redes sociales venezolanas-brasileras juegan a favor de los ciudadanos venezolanos que buscan un nuevo lugar donde reinventarse, frente a las menores posibilidades que suelen encontrar en Uruguay y especialmente en Paraguay.

Otra de las razones por las cuales existe un mayor número de venezolanos viviendo en Brasil y Uruguay frente a Paraguay son las leyes migratorias vigentes en cada uno de estos países. Mientras que los gobiernos progresistas de Uruguay (2008) y Brasil (2017) redactaron leyes migratorias con un enfoque de derechos humanos, las leyes migratorias paraguayas tienen un enfoque económico y securitario, restringiendo la llegada de los migrantes venezolanos (Santi, 2020). A pesar del giro a la derecha política experimentado tanto por Brasil como por Uruguay en las últimas elecciones, las normas migratorias relacionadas con la migración venezolana no han sido modificadas por los gobiernos de Bolsonaro y Lacalle Pou.

Asimismo, aunque tanto Brasil como Uruguay y Paraguay pertenecen al Mercosur, y pactaron el acuerdo de residencia común que facilitaba el movimiento de personas entre los países signatarios, Paraguay no ha creado una categoría migratoria especial para los ciudadanos venezolanos (Blouin et al., 2019). Esta situación dificulta la llegada de migrantes venezolanos a Paraguay, mientras que facilita su instalación tanto en Brasil como en Uruguay.

El elevado número de ciudadanos venezolanos que se han instalado en Brasil ha obligado al Gobierno brasileño a crear programas sociales específicos para estos migrantes, como el caso de Operação Acolhida. Hasta el momento, los gobiernos uruguayo y paraguayo no han creado programas destinados a atender a migrantes venezolanos como el de Brasil. Probablemente, si el número de migrantes venezolanos en Uruguay y Paraguay aumenta en la era pospandemia, los gobiernos de ambos países tendrán que considerar la posibilidad de crear proyectos sociales particularmente destinados a atender las necesidades de estos nuevos ciudadanos. Mientras Venezuela siga experimentando un deterioro social como el que vive en la actualidad, muy probablemente más venezolanos busquen instalarse en otros países de la región, como Brasil, Uruguay y Paraguay, haciendo urgente una mayor coordinación subregional.

Referencias bibliográficas

ACNUR-Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. «Perfil Brasil». ACNUR, (2020a) (en línea) https://www.acnur.org/brasil.html

ACNUR-Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. «Brasil reconoce a otras 7.700 personas venezolanas como refugiados». ACNUR, (2020b) (en línea) https://www.acnur.org/noticias/press/2020/8/5f4994cc4/brasil-reconoce-a-otras-7700-personas-venezolanas-como-refugiados.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20CONARE%2C%20hay%20alrededor,asilo%20de%20venezolanos%20en%20Brasil.

Acosta, Diego y Madrid, Laura. «¿Migrantes o refugiados? La declaración de Cartagena y los venezolanos en Brasil». Análisis Carolina, n.º 9 (2020), p. 1-16.

Alves, Rebecca. Limites do visto humanitário no Brasil: O Caso do Acesso à Educação Superior. Porto Alegre: Universidade Federal do Río Grande do Sul, 2019.

Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Buenos Aires: FCE, 2001.

Azevedo, Rita. «Bolsonaro chama refugiados de ‘escória do mundo». Exame, (10 de septiembre de 2020) (en línea) https://exame.abril.com.br/br asil/bolsonaro-chamarefugiados-de-escoria-domundo/

Balibar, Etienne. Ciudadanía. Buenos Aires: AH, 2013.

Balibar, Etienne y Wallerstein, Immanuel. Raza, nación y clase. Madrid: Iepala, 1988.

Bauman, Zygmunt. Extraños llamando a la puerta. Buenos Aires: Paidós, 2016.

Benhabib, Seyla. Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Gedisa, 2005.

Blouin, Cécile; Freier, Luisa y Acosta, Diego. La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas [Documento de trabajo Agenda 2030]. Madrid: Fundación Carolina, 2019.

Bracco, Roberto; López, José; Orrego, Beatriz; Batalla, Nicolás y Bongiovanni, Rodrigo. Esclavitud y afrodescendientes en Uruguay. Una mirada desde la antropología. Montevideo: FHCE, 2012 (en línea) https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2019-12/Esclavitud%20y%20afrodecendientes%20en%20Uruguay.pdf

Castles, Stephen y Miller, Mark (eds.). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Nueva York: Guilford Press, 2004.

Chaves, Catherine y Ortiz, Carlos. «Grupo de Lima: ¿expresión renovada del multilateralismo latinoamericano?». En: Ortiz, Catherine y Vieira, Edgar. Nuevas propuestas de integración regional: tendencias y retos de transformación. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 2019, p, 197-247.

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. «El genocidio de los indígenas del Uruguay». Nodal, (20 de julio de 2017) (en línea) https://www.nodal.am/2017/07/genocidio-los-indigenas-del-uruguay/

Cifra. «Los inmigrantes en Uruguay». Cifra, (31 de mayo de 2019) (en línea) https://www.cifra.com.uy/index.php/2019/05/31/los-inmigrantes-en-uruguay/

CONARE-Comitê Nacional para os Refugiados. «Resolução Normativa CNIg n.º 97 de 12/01/2012». Legisweb, (13 de enero de 2012) (en línea) https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=116083

Consejo de Educación Inicial y Primaria. «Informe inmigrantes en la educación inicial y primaria pública uruguaya 2018». Monitor educativo del CEIP, (2019) (en línea) http://www.anep.edu.uy/monitorRepo/Presentaciones%20PDF%20y%20documentos/Informe%20Inmigrantes.pdf

Constituição da República Federativa do Brasil [1988]. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições

Técnicas, 2015 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508200/CF88_EC85.pdf

Cortina, Adela. Aporofobia. El rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Buenos Aires: Paidós, 2017.

Crépon, Marc. La cultura del miedo I. Democracia, identidad, seguridad. Santiago: Lom, 2019.

Dávalos, Cristen; Plottier, Cecilia y Torres, Sebastián. «“Fuga de Cerebros”: El Caso Uruguayo». Red Uruguay Encuentro, (2013) (en línea) https://issuu.com/reduruguayencuentro/docs/davalos_plottier_torres_09_uruguay

De Carli, Camila. «O Brasil e a proteção complementar humanitária. Brazil and complementary protection». Mural Internacional, vol. 8, n.º 1 (2019), p. 120-133 (en línea) https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/muralinternacional/article/view/32516

DGEEC-Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay. 2021. Repositorio digital, en: https://www.ine.gov.py/

Domenech, Eduardo. «Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo». Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política, vol. 8, n.º 1 (2017) (en línea) https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/58156/CONICET_Digital_Nro.e3a4c63c-5a7b48ad-8293-a957aee37c11_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Elias, Norbert y Scotson, John. Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios. México: FCE, 2016.

Encovi. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020. Universidad Católica Andrés Bello, (2021) (en línea) https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019

Fassin, Didier. Por una repolitización del mundo. Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

Fernandes, Duval y Faria, Andressa. «O visto humanitário como resposta ao pedido de refúgio dos haitianos». Revista brasileira de estudos populares, vol. 34, n.º 1 (2017), p. 145-161 (em línea) https://www.scielo.br/j/rbepop/a/jQH7THPDpCKwtJFDcRd6Yxd/?lang=pt&format=pdf

FGV DAPP-Fundação Getulio Vargas, Diretoria de Análise

de Políticas Públicas. «DESAFIO MIGRATÓRIO EM RORAIMA: Repensando a política e gestão da migração no Brasil». FGV DAPP, Policy Paper - Imigração e Desenvolvimento (2018) (en línea) http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2018/03/Desafio-migrato%CC%81rio-Roraima-policy-paper.pdf

FGV DAPP-Fundação Getulio Vargas, Diretoria de Análise

de Políticas Públicas. «A economia de Roraima e o fluxo venezuelano Evidências e subsídios para políticas públicas». FGV DAPP, (2020) (en línea) https://data2.unhcr.org/es/documents/details/73853

Fierro, Jaime. La ciudadanía y sus límites. Santiago: Universitaria, 2017.

FUNAG-Fundação Alexandre de Gusmão. «Brasil: Fronteiras Terrestres». FUNAG, (2021) (em línea) http://www.funag.gov.br/ipri/images/informacao-e-analise/fronteiras-terrestres-brasil.pdf

Georg, Roberto. «Governança migratória na administração Rousseff: panoramas e o visto humanitário». Revista de Relações Internacionais da UFGD, Dourados, vol. 8, n.º 16 (2019), p. 100-127, en: https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/9855

Gissi, Nicolás; Aruj, Roberto y Polo, Sebastián. «Políticas migratorias y cooperación regional en el Cono Sur: gestión institucional de la migración venezolana en Argentina, Chile y Bolivia». Revista Sociedade e Estado, vol. 36, n.º 3, (2021), p. 1.015-1.035 (en línea) https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/34884

Gissi, Nicolás; Ramírez, Jacques; Ospina, Pilar; Cardoso, Bárbara y Polo, Sebastián. «Respuestas de los países del Pacífico Suramericano ante la migración venezolana: Estudio comparado de políticas migratorias en Colombia, Ecuador y Perú». Diálogo Andino, n.º 63 (2020), p. 219-233, en: http://dialogoandino.cl/index.php/numero-63-2020-3/

Glick Schiller, Nina; Basch, Linda y Blanc-Szanton, Cristina. «De inmigrante a transmigrante: aproximación teórica de la migración transnacional». En: Raúl Sánchez (comp.). La etnografía y sus aplicaciones. Lecturas desde la Antropología social y cultural. Madrid: Universitaria Ramón Areces, 2009, p. 325-354.

Goffman, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.

Governo do Brasil. «Operação Acolhida». Presidência da República, (2020) (en línea) https://www.gov.br/acolhida/historico/

Governo do Brasil. «Naturalizar-se Brasileiro. Naturalização Extraordinária». Governo do Brasil, Servicios, (2021) (en línea) https://www.gov.br/pt-br/servicos/naturalizar-se-brasileiro-2013-naturalizacao-extraordinaria

Graham, Richard. «"Brasil, 1850-1870". Lynch, John. 1985». En: Bethell, Leslie (ed.). Historia de América Latina. Tomo VI-América Latina Independiente, 1820-1870. Barcelona: Editorial Crítica, 1991, p. 378-418.

Granato, Rinara y Lima de Azevedo, Nilo. «Los obstáculos y desafíos de las solicitudes de refugio en Brasil». Revista IIDH, n.º 62 (2014), p. 147-165 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35516.pdf

Frota, Simões. Perfil Sociodemográfico e Laboral da imigração venezuelana no Brasil. Curitiba: Editora CRV, 2017 (en línea) https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/publicacoes/Perfil_Sociodemografico_e_laboral_venezuelanos_Brasil.pdf

Honneth, Axel. Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social. Buenos Aires: Katz, 2010.

Human Rights Watch. «Brasil: Niños y niñas venezolanos huyen solos». Human Rights Watch, (5 de diciembre de 2019) en: https://www.hrw.org/es/news/2019/12/05/brasil-ninos-y-ninas-venezolanos-huyen-solos

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística. 2021. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. En: https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil

Instituto Migrações e Direitos Humanos. «Empregadores têm preconceito e pouca abertura a refugiados». IMDH, (6 de septiembre de 2017) (en línea) https://www.migrante.org.br/r efugiados-erefugiadas/empregadorestem-preconceito-e-poucaabertura-a-refugiados/

INE- Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. 2021. Base de datos REDATAM. En: https://www.redatam.org/redury/

Klüver, Cristina y Naranja, Martín. «Ascendencia étnica y seguridad social en Uruguay». Banco de Previsión Social, (2019) (en línea) https://www.bps.gub.uy/bps/file/16199/1/ascendencia-etnica-y-seguridad-social-en-uruguay.pdf

Koolhaas, Martín; Prieto, Victoria, y Robaina, Sofía. «Los uruguayos ante la inmigración: Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia inmigrantes extranjeros y retornados». Documento de Trabajo, FCS-PP. 01 Udelar, (2017) (en línea) https://hdl.handle.net/20.500.12008/19985

Kymlicka, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 1996.

Lynch, John. «Las Repúblicas del Río de la Plata». En: Bethell, Leslie (ed.). 1991. Historia de América Latina. Tomo VI-América Latina Independiente, 1820-1870. Barcelona: Editorial Crítica, 1985, p. 264-318.

Madrid, Laura. Direito dos Refugiados – do eurocentrismo às abordagens de terceiro mundo. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2018.

Mármora, Lelio. «Modelos de Gobernabilidad Migratoria. La perspectiva política en América del Sur». REMHU - Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 18, n.º 35, (2010), p. 71-92 (en línea) https://www.redalyc.org/pdf/4070/407042012004.pdf

Mercosur. «Residir en el Mercosur». Mercosur, (2020) (en línea) https://www.mercosur.int/ciudadanos/residir/

Ministério da Justiça e Segurança Pública. «Sistema de Refúgio brasileiro». Governo Federal,(2016) (en línea) https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/1o-edicao-sistema_de_refugio_brasileiro_-_refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf

Ministério da Justiça. «Refúgio em números: 3ª edição». Secretaria Nacional de Justiça, (2017a) (en línea) https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros-e-publicacoes/anexos/refugio_em_numeros-3e.pdf

Ministério da Justiça. «Decreto 126». Conselho Nacional de Imigração, (2017b) (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11016.pdf

Ministério Público Federal. «Migração e refúgio: MPF pede informações sobre a Operação Acolhida do governo federal». MPF, (17 de septiembre de 2020) (en línea) http://www.mpf.mp.br/pfdc/noticias/migracao-e-refugio-mpf-pede-informacoes-sobre-a-operacao-acolhida-do-governo-federal

MIDES-Ministerio de Desarrollo Social. Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay. Nuevos orígenes latinoamericanos: estudio de caso de las personas peruanas y dominicanas. Informe final. Montevideo: MIDES, 2017 (en línea) https://monotributo.mides.gub.uy/innovaportal/file/76604/1/caracterizacion-de-las-nuevas-corrientes-migratorias-en-uruguay..pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. «Informe Económico-Financiero de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2018». Ministerio de Economía y Finanzas, (2019) (en línea) https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2018-balance-ejecucion-presupuestal

Ministerio de Economía y Finanzas. «Informe Económico-Financiero de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2019». Ministerio de Economía y Finanzas, (2020) (en línea) https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2019-balance-ejecucion-presupuestal

Nussbaum, Martha. La monarquía del miedo. Una mirada filosófica a la crisis política actual. Barcelona: Paidós, 2019.

Nussbaum, Martha. La tradición cosmopolita. Un noble e imperfecto ideal. Barcelona: Paidós, 2020.

OBMigra. «Relatório de Conjuntura: tendências da imigração e refúgio no Brasil». Observatório das Migrações Internacionais, (2019) (en línea) https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/relatorios_conjunturais/Relat%C3%B3rio_Conjuntural.pdf

Observatório das Migrações em São Paulo. Atlas Temático-Migrações Venezuelanas. Campinas: Unicamp, 2020 (em línea) https://www.nepo.unicamp.br/observatorio/

OEA-Organización de los Estados Americanos. «Informe: situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil». OEA, (2019) (en línea) https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_situacion-migrantes-refugiados-venezolanos-en-Brasil.pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Perfil Migratorio de Uruguay». OIM, (2011) (en línea) https://uruguay.iom.int/perfil-migratorio-uruguay-2011

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Perfil Migratorio del Paraguay, 2011». Buenos Aires: OIM, 2012 (en línea) https://publications.iom.int/system/files/pdf/perfilmigratoriodeparaguay.pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Tendencias Migratorias Nacionales en América del Sur. República Bolivariana de Venezuela». OIM, (2018) (en línea) https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_Americas__Venezuela-Septiembre_2018.pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Tendencias Migratorias en las Américas. República Bolivariana de Venezuela». OIM, (2019a) (en línea) https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias-Migratorias-en-Americas-Octubre.pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Monitoreo de flujo de población venezolana. Ronda 2, Uruguay». OIM, (2019b) (en línea) https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM%20Uruguay%20-%20Monitoreo%20de%20flujo%20de%20poblacion%20venezolana%20-%20Ronda%202.pdf?file=1&type=node&id=9724

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Tendencias Migratorias en América del Sur». OIM, (2020a) (en línea) https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Datos migratorios en América del Sur». Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, (2020b) (en línea) https://migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-en-america-del-sur#tendencias-actuales

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «International Migrant Stock 2019: Country Profile. Uruguay». Naciones Unidas, (2019) (en línea) https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp

Presidência da República. «Lei n.º 9.474/97. Estatuto de los Refugiados». Presidência da República, (1997) (en línea) http://www.planalto.gov.br/cc ivil_03/leis/l9474.htm

Presidência da República. «Lei n.º 13.445». Presidência da República, (24 de mayo de 2017) (en línea) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. «Ley 18.250 de 2008. Ley de Migraciones». Normativa y avisos legales del Uruguay, (6 de enero de 2008) (en línea) https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. «Decreto 394/009. Reglamentación de la Ley n.º 18.250. Ley de Migraciones». Normativa y avisos legales del Uruguay, (24 de agosto de 2009) (en línea) https://www.impo.com.uy/bases/decretos/394-2009

Prieto, Victoria; Robaina, Sofía y Koolhaas, Martín. «Acceso y calidad del empleo de la inmigración reciente en Uruguay». REMHU, vol. 24, n.º 48 (2016), p. 121-144 (en línea) https://www.redalyc.org/pdf/4070/407048610009.pdf

Rivero, Silvia; Incerti, Carolina y Márquez, Clara. «El reciente proceso migratorio en Uruguay: algunos desafíos para las alternativas educativas y de cuidado». Fronteras, n.º 12 (2019), p. 100-114 (en línea) https://hdl.handle.net/20.500.12008/21994

Rivero, Silvia y Ríos, Natalia. «La integración de las poblaciones inmigrantes en Uruguay: Elementos para el debate». Escenarios, vol. 29, n.º 19 (2019) (en línea) https://revistas.unlp.edu.ar/escenarios/article/view/9221

Santi, Silvana. «La nueva política migratoria de Paraguay: derechos humanos y seguridad como pilares para el tratamiento político de la inmigración». Estudios de Derecho, vol. 77, n.º 169 (2020), p. 213-242 (en línea) https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/341169/20795737

Sassen, Saskia. Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Madrid: Siglo xxi, 2013.

Sassen, Saskia. Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz, 2015.

Sennett, Richard. El extranjero. Dos ensayos sobre el exilio. Barcelona: Anagrama, 2014.

Taks, Javier. «Migraciones internacionales en Uruguay: de pueblo trasplantado a diáspora vinculada». Theomai, n.º 14 (2006), p. 139-156 (en línea) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12401412

Taylor, Charles. El multiculturalismo y «la política del reconocimiento. México: FCE, 1994.

UGP-Unión de Gremios de la Producción. Agricultura y Desarrollo en Paraguay. Asunción: Investor. 2015 (en línea) https://www.mre.gov.py/v2/novenoconcurso/docs/materias/agricultura%20y%20desarrollo.pdf

UNHCR/ACNUR. «Situación en Venezuela». ACNUR, (2021) (en línea) https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html

Urwicz, Tomer. «En 2019 crecerá un 30% la llegada de venezolanos». El País, Uruguay, (20 de diciembre de 2018a) (en línea) https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/crecera-llegada-venezolanos.html

Urwicz, Tomer. «32 días a pie para llegar a Uruguay». El País, Uruguay, (19 de agosto de 2018b) (en línea) https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/venezolano-camino-dias-llegar-uruguay.html

Viñales, Gustavo. «Riesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en Uruguay». La Diaria, (27 de julio de 2020) (en línea) https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/7/riesgos-en-la-flexibilizacion-del-regimen-de-residencia-fiscal-en-uruguay/

Young, Iris. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Nota:

1- A quienes tienen un/a hijo/a brasileño/a o hayan estado casados con ciudadanos/as brasileños/as, se les reduce el período de residencia obligatorio en Brasil de cuatro años a uno. De igual manera, los ciudadanos que proceden de un país de la lusofonía también tienen el derecho a naturalizarse brasileños residiendo un año en el país y no cuatro (Governo do Brasil, 2021).

Palabras clave: América Latina, éxodo venezolano, Mercosur, fronteras, políticas migratorias

Cómo citar este artículo: Nicolás Gissi Barbieri; Polo Alvis, Sebastián y Flórez de Andrade, Angelo. «Odisea en un mar de tierra: migraciones venezolanas en Brasil, Uruguay y Paraguay». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130 (abril de 2022), p. 193-219. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.193

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130, p. 193-219

Cuatrimestral (enero-abril 2022)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.193

Fecha de recepción: 21.05.21 ; Fecha de aceptación: 03.02.22

Agradecemos el apoyo del Proyecto CONICYT titulado: «Construyendo el futuro desde Chile: Prácticas, imaginarios y arraigo entre migrantes venezolanos, colombianos y haitianos residentes en Santiago y Valparaíso», Proyecto Fondecyt Regular n.º 1200082.

Dedicado a la salud de Polly Anna de Andrade Freire