Movilización legal transnacional: el caso del desastre minero en Mariana y río Doce en Brasil

Cristiana Losekann. Profesora de la Universidad Federal de Espírito Santo (Brasil). cristiana.losekann@ufes.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9043-6099

Este artículo analiza el proceso de internacionalización de la movilización legal en busca de reparación por el desastre minero ocurrido en 2015 en la ciudad de Mariana, en la cuenca del río Doce y en la costa de la región sureste de Brasil. Se quiere comprender la dinámica que produce la activación de diferentes escalas de justicia y los efectos que la internacionalización genera sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia a nivel nacional. Al respecto, se observan dos patrones distintos de internacionalización: a) a través de las tradicionales redes de defensa de derechos humanos y b) uno nuevo, promovido por una oficina internacional especializada en la «financiación alternativa de litigios» (ALF, por sus siglas del inglés), que moviliza argumentos de derecho ambiental y legislación transnacional. Se examinan las características y los efectos de estos dos patrones en las dinámicas de movilización legal y en las instituciones nacionales.

Este artículo analiza el proceso de internacionalización de la movilización legal en busca de reparación a partir de la experiencia del desastre minero ocurrido en 2015 en la ciudad de Mariana, en la cuenca del río Doce y en la costa de la región sureste de Brasil. Se quiere comprender la dinámica que produce la activación de diferentes escalas de justicia y los efectos que la internacionalización genera sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia a nivel nacional. Al respecto, se observan dos patrones distintos de internacionalización: uno a través de las tradicionales redes de defensa de derechos humanos y el otro, nuevo, promovido por una oficina internacional especializada en la «financiación alternativa de litigios» (ALF1, por sus siglas en inglés), que moviliza argumentos de derecho ambiental y legislación transnacional. Se examinan las características y los efectos que esos dos patrones producen en las dinámicas de movilización legal y en las instituciones nacionales, con el principal objetivo de comprender las acciones de los distintos actores intervinientes en múltiples escalas, así como sus efectos en el ámbito local. El caso analizado involucra, en concreto, a tres de las mineras más grandes del mundo: las brasileñas Vale y Samarco, y la anglo-australiana BHP Billiton.

El trabajo se realizó a partir de seis años de investigación (desde 2015), siguiendo el caso mediante una etnografía de las interacciones entre instituciones del sistema de justicia y las movilizaciones sociales que lucharon por la reparación de las consecuencias esta catástrofe. Se llevó a cabo un trabajo de campo que implicó la realización de más de 30 entrevistas con actores del sistema de justicia y profesionales del derecho, incluidos abogados de despachos comerciales y otros militantes. Además, se efectuaron observaciones a partir de varias reuniones, audiencias y diversos encuentros públicos en los que se discutieron los procedimientos judiciales y de negociación para la reparación de los derechos de las personas afectadas. Una fuente fundamental para esta investigación fue la base de datos de las acciones judiciales y los acuerdos alcanzados entre las partes.

El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se describe el caso de estudio, presentando sus características generales y los principales aspectos que marcan la trayectoria de la movilización legal, desde 2015 hasta 2021; en segundo lugar, se ofrece una breve discusión a partir de otros casos similares a fin de introducir las cuestiones teórico-analíticas centrales del artículo; y, en tercer lugar, se entra de lleno al caso de estudio con el análisis de dos vías principales de movilización legal transnacional a partir de: la propuesta y adaptación del campo de acción colectiva por los derechos humanos (López e Hincapié, 2015); el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la financiación alternativa de litigios y, por último, los efectos de la movilización legal transnacional.Por último, se ofrecen unas conclusiones.

Hacia la reparación del desastre minero en Mariana y en el río Doce

El derrumbe en 2015 de la represa de Fundão, propiedad de la empresa Samarco Minería, en la ciudad de Mariana, estado de Minas Gerais (Brasil), que contenía residuos mineros tóxicos, mató a 19 personas y alcanzó a la cuenca del río Doce, llegando hasta su desembocadura y entrando en el océano Atlántico. Los daños del desastre afectaron a miles de personas a lo largo del trayecto de lodo de relave de la represa, lo que tuvo gran repercusión mundial, llegando a ser considerado el desastre minero más importante del mundo, si se tiene en cuenta el volumen de relaves que fueron dispersados. Asimismo, a la notoriedad del caso contribuyó el hecho de que la empresa anglo-australiana BHP Billiton fuera, junto con Vale, una de las que controlan Samarco. En el ámbito nacional, la reparación del desastre ha sido objeto de varias acciones judiciales y acuerdos, los cuales han involucrado diferentes niveles y tipos de instituciones de la justicia brasileña. Según el seguimiento llevado a cabo por el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, en la actualidad hay 85.756 acciones judiciales activas por este caso (62.155 procesos activos, 22.572 procesos de baja y 1.227 otros casos), de las que 124 son acciones colectivas3. En comparación con otros casos, este es quizás el que tiene mayor número de acciones judiciales activadas de la historia brasileña, sobre todo colectivas. La judicialización fue la primera y principal medida adoptada para buscar la reparación.

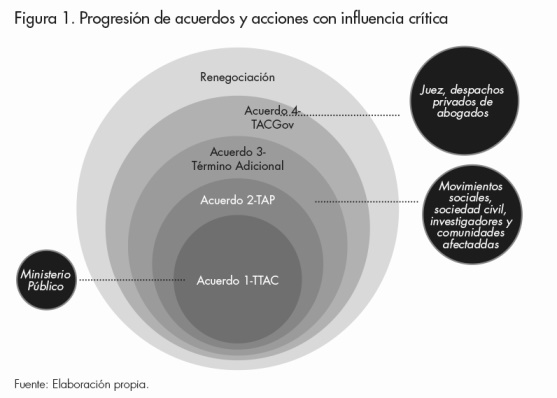

El primer gran acuerdo alcanzado –conocido por sus siglas TTAC (Término de Transacción y Ajuste de Conducta)– se logró en 2016 entre las empresas y los gobiernos involucrados, sin el apoyo de instituciones de justicia, y ha causado mucha insatisfacción ya desde su inicio. Con él se creó una institución llamada Fundación Renova, administrada por las tres empresas mineras que causaron el desastre. Designada responsable de la elaboración de estudios de diagnóstico de los daños causados por la rotura de la represa, esta fundación también es la encargada de la elaboración de medidas de reparación, actuando directamente con las comunidades e individuos afectados, los cuales utilizan la siguiente expresión para definirla: «pusieron al zorro a cargo del gallinero». La actuación de esta fundación también se puede evaluar por el número de procesos judiciales presentados en su contra, al menos 573 casos. Además, los informes de auditoría realizadas por empresas independientes indican que la mayoría de los compromisos de reparación asumidos por dicha fundación no fueron cumplidos4.

En este proceso de búsqueda de reparación surgieron, por otro lado, iniciativas de movimientos sociales y diversas formas de organización social de los afectados o de apoyo a estos. El camino preferente que se buscó para atender las reivindicaciones fue lograr el apoyo de las instituciones de justicia, en contrapeso al acuerdo firmado por los gobiernos. De esta forma, se creó otra vía de negociaciones para la reparación entre empresas e instituciones de justicia. Sin embargo, a pesar de que se han conseguido otros varios acuerdos importantes, ninguno de ellos se ha cumplido en su totalidad, y las disputas continúan, con la actual participación del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. A partir de aquí, los acuerdos se fueron sucediendo a partir de adaptaciones de los previamente existentes.

Respecto al segundo gran acuerdo alcanzado, en 2017, denominado Término de Ajuste Preliminar (TAP), la principal crítica fue la ausencia de instrumentos amplios de diagnóstico ambiental y socioeconómico del desastre realizados por entidades independientes de las empresas. Por lo tanto, el Ministerio Público Federal (MPF) decidió en 2017 contratar a dos empresas (Lactec e Integratio) para la elaboración de diagnósticos y otra (Ramboll) para la realización de auditorías de las acciones de la Fundación Renova. Esta propuesta también fue criticada por determinados sectores del MPF, comunidades afectadas, movimientos sociales y expertos, principalmente por la falta de participación de las personas afectadas y por la inclusión de la empresa Integratio, que tiene un historial de ejecución de actividades para empresas mineras. Finalmente, el acuerdo se firmó sin la inclusión de esta empresa y, así, se inició el proceso de elaboración de una propuesta que se convertiría en el tercer gran acuerdo del caso.

En aquel momento, se elaboró un Término Adicional al TAP, el tercer acuerdo, que agregaba una propuesta para la participación de los afectados en el diagnóstico y la construcción de soluciones para la reparación. Fue el acuerdo más cercano a las expectativas de los afectados, en el que se insertaron conceptos y principios sustentados en discusiones de tratados internacionales como el concepto de centralidad del sufrimiento de la víctima (Trindade, 2003; Roland et al., 2018). Asimismo, formalizaba una solicitud de las comunidades afectadas que consistía en brindar asesorías técnicas, elegidas por ellas, para actuar en apoyo a sus demandas más directas y puntuales. Esta forma organizativa tendría la capilaridad para acompañar la vida cotidiana de las comunidades y ayudarles a resolver los sufrimientos vividos a raíz del desastre.

Sin embargo, este término adicional pronto se transformó en otro acuerdo, el cuarto, que tenía por objetivo «unificar» las rutas de las acciones de reparación construidas en el primer y segundo acuerdos. Así, surgió la propuesta del tercer gran acuerdo denominado TACGov (Término de Ajuste de Conducta de Gobernanza), que prometía solucionar el problema de la ausencia de participación de las personas afectadas, a través tanto de asesorías técnicas como de un sistema de representación de los afectados en la estructura de la Fundación Renova. No obstante, ese acuerdo nunca llegó a concretarse. Esta vez la actuación del juez del caso fue determinante al no considerar los aspectos ya definidos en el tercer acuerdo e iniciar una serie de diálogos con despachos privados de abogados que exigían indemnizaciones a nombre de colectivos específicos de afectados. Fue a causa de estas relaciones establecidas entre el juez y los abogados que el MPF decidió intervenir con un mandato de seguridad y con una acusación de sospecha contra el juez del caso, ya que entendió que el juez había aconsejado a las empresas y los abogados, violando con ello su deber de imparcialidad. Posteriormente, la jueza de una instancia judicial superior –el Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)– rechazó todas las solicitudes del MPF y el juez no solo pudo continuar en el proceso, sino que también emitió varias decisiones creando un modelo propio de indemnizaciones.

De esta manera, con una serie de grandes acuerdos incumplidos, con pequeños acuerdos concretados entre comunidades específicas y las empresas, con decisiones judiciales que establecían criterios ad hoc para indemnizaciones y con varios años de existencia de la Fundación Renova, se creó una compleja arquitectura de reparación en la que no se pudo establecer un patrón claro de daños y compensaciones realizadas. Además, las propias instituciones de justicia involucradas entraron en una situación de difícil solución; una situación de cierta fricción y conflictos entre instituciones que llevó a la entrada en escena de nuevos actores: el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y el STF, última instancia de justicia en Brasil. El objetivo era establecer una renegociación, es decir, rehacer un acuerdo entre todos estos actores que no se entendían.

Otras rutas internacionales de demandas por desastres o grandes infraestructuras

Son varios los caminos de movilización internacionalizada por el derecho a la reparación de las personas afectadas por impactos ambientales. En general, el camino más común ha sido la vía de los derechos humanos, pero también el reconocimiento de daños ambientales, materiales e incluso culturales irreparables ha sido objeto de demanda, especialmente en las últimas décadas en países latinoamericanos, donde el extractivismo a gran escala expande cada vez más los daños y afecta a más personas.

En este sentido, uno de los casos más conocidos es el del litigio de pueblos indígenas de Ecuador contra la empresa petrolera Chevron. El caso se inició a raíz de la exploración, en la década de 1960, de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en las provincias de Orellana y Sucumbíos, por la empresa que entonces se llamaba Texaco. La estimación es que «450.000 hectáreas de floresta fueron destruidas, 60.000 millones de litros de aguas tóxicas fueron arrojados a los ríos, 880 fosas de residuos de hidrocarburos y 6,65 millones de metros cúbicos de gas natural se quemaron a cielo abierto» (Brega et al., 2018: 4). A partir de la observación de los daños, de la formación de redes de movilización y de la amplia articulación transnacional, se constituyó un amplio proceso de litigio hasta que, en 1993, «treinta mil ecuatorianos, incluidos indígenas y nativos directa o indirectamente afectados, interpusieron una acción judicial en Estados Unidos, país sede de Texaco, solicitando la responsabilización de la compañía e indemnización por el crimen ambiental cometido» (ibídem: 5). Este es un caso complejo que, en cierto modo, todavía continúa, ya que, después de pérdidas y logros en diferentes tribunales, los indígenas aún siguen luchando para que países en donde Chevron tiene propiedades reconozcan la deuda de la empresa con las comunidades. La complejidad también reside en los repertorios de acción colectiva y en las redes construidas, ya que, mucho más allá de las formas tradicionales de movilización de los derechos humanos, los indígenas han buscado movilizar otros encuadramientos de derechos e incluso han activado grandes despachos de abogados corporativos, entendiendo que esa sería la única posibilidad de lograr llegar efectivamente a las indemnizaciones a las que tienen derecho.

Entre los casos de internacionalización de las movilizaciones contra grandes infraestructuras y empresas, el más notorio en la historia de Brasil ha sido, sin duda, el caso de la usina hidroeléctrica de Belo Monte. Ubicada en buena parte en territorio indígena y en una de las más grandes reservas de agua dulce del planeta, en la cuenca del río Xingu, la monumental obra era la principal infraestructura del Plan de Aceleración del Desarrollo (PAC), iniciada en el año 2002 con el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Este emprendimiento generó grandes conflictos, desde el proceso de licenciamiento ambiental hasta su construcción, y los principales afectados han sido las numerosas comunidades tradicionales –indígenas y ribereñas– que viven en la región. El caso siguió el camino clásico de otros procesos de acción colectiva contra grandes infraestructuras: construyéndose redes entre comunidades locales, formándose aglomerados y campañas en torno a la cuestión –como el movimiento Xingu Vivo–, movilizando a diferentes actores en torno al tema y ganando gran notoriedad internacional, llegando incluso a implicar a actores de Hollywood5.

Paralelamente, se movilizaron de diferentes maneras todas las instancias judiciales nacionales, con innumerables acciones judiciales, estrategias diversificadas y respuestas que llegaron al límite del uso de un instrumento llamado «suspensión de seguridad»6. Con los recursos judiciales agotados internamente, la red de actores movilizados internacionalmente –con experiencia consolidada en la defensa de los derechos humanos– construyó el caso para ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (Fleury y Almeida, 2013). En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)7 otorgó una medida cautelar que había sido propuesta contra el Gobierno brasileño a causa de la obra de Belo Monte, en aquel momento en la fase de licencia ambiental. El documento pedía la suspensión inmediata de la concesión de licencia y la paralización de la empresa (Santos et al., 2012: 223). La movilización fue un gran esfuerzo de articulación de la sociedad civil, los movimientos sociales y las comunidades locales, con el apoyo de determinados sectores del Ministerio Público Federal y de la Defensoría Pública de la Unión (DPU).

En entrevistas realizadas para otras investigaciones sobre el tema de las estrategias de acción colectiva en la lucha contra el avance del megaextractivismo minero en América Latina (Losekann, 2016), este caso es citado diversas veces como un gran fracaso para los militantes que actuaron en él en su momento, ya que el Gobierno brasileño no cumplió con la recomendación de paralizar las obras, lo que provocó una gran tensión en el sector de la izquierda, entre los defensores de los derechos humanos y la base social del Gobierno del PT. Así, el caso también vislumbraría el final de un ciclo de avances en derechos humanos en vista del modelo explicativo boomerang/espiral (Keck y Sikkink, 1998), ya que el Estado brasileño ya no estaría dispuesto a absorber avances a partir de las presiones internas estimuladas desde fuera (Risse et al., 2013). En este sentido, como en el caso del desastre de minería en el valle del río Doce, las ONG jugaron un papel importante en el proceso de internacionalización a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Aunque las ONG han jugado un papel crucial en este proceso, el caso que aquí analizamos presenta variaciones importantes, con la inclusión de nuevos actores y vías alternativas de litigio transnacional que permiten la movilización legal más allá del encuadramiento de los derechos humanos.

Dos vías principales de movilización legal transnacional

Estrategias multiescalares de movilización legal y el encuadramiento de derechos humanos

El despegue de un conflicto socioambiental a escala internacional ocurre cuando se produce la articulación de lo que Hincapié (2018: 54) llama la «capacidad multidimensional de los derechos humanos». Los derechos humanos son articulados desde un punto de vista discursivo, institucional y estratégico, como forma de provocar aberturas institucionales y no dejar que los problemas terminen silenciados. En este sentido, una demanda derivada de un daño socioambiental tiene una materialidad multivariada e inespecífica inicial que se podría identificar, por ejemplo, con la contaminación de aguas y peces, la explotación de recursos naturales, etc. Con el tiempo, la falta de un tratamiento adecuado para cada una de estas demandas puede transformarse en algo diferente que, a veces, ya no se puede mitigar, sino solo compensar. En este punto, el tiempo de espera y los desgastes institucionales y burocráticos ya son enormes, por lo tanto, se les suman otros daños que aquí llamamos fatiga institucional. Así, la estrategia de llevar demandas nacionales a instancias internacionales surge como un respiro, como una nueva posibilidad para volver a creer en la acción colectiva.

Esta estrategia de buscar la obtención de ganancias internas ejerciendo presión sobre las empresas y los gobiernos forma parte de repertorios utilizados por diversos movimientos que actúan en cuestiones ambientales. Tradicionalmente, ha sido una estrategia muy utilizada por movilizaciones de afectados por infraestructuras extractivas en América Latina en las últimas décadas (Losekann, 2016; Hincapié, 2018), surgidas en un contexto de crecimiento del extractivismo minero en la región, de liberalización de los marcos legales del sector y del consecuente recrudecimiento de los conflictos mineros (Milanez y Losekann, 2016).

Stuart Kirsch (2014), al estudiar el caso de la mina OK Tedi en Papúa Nueva Guinea –también considerada la causante de un desastre al contaminar el río de la región con relaves mineros–, llamó a las estrategias políticas para enfrentar la mina como «políticas del espacio». Una forma de acción que usa como estrategia la conexión entre múltiples actores locales, formando «redes que conectaron individuos, comunidades, ONG, técnicos, abogados, etc.» (ibídem: 188). El autor sugiere que tales políticas son especialmente efectivas porque se relacionan con un oponente que involucra a las corporaciones transnacionales, vulnerables a las presiones del mercado internacional. Sin embargo, también observa los límites de estas políticas, señalando la necesidad de que las redes de contestación se formen en términos temporales y no solo espaciales (él las llama «políticas del tiempo»). En este sentido, el enfoque principal no debería estar solo en emprendimientos en los que ya se hayan causado daños, sino en el intento de influir en nuevos proyectos mineros que puedan generarlos en el futuro.

La movilización legal concebida por McCann (2006a) como la conducción de reivindicaciones de acción colectiva para el campo jurídico es, en nuestro caso de estudio, una realidad desde el inicio, teniendo en cuenta que incluso otros autores involucrados, tales como gobiernos, intentaron judicializar de inmediato la cuestión, convirtiéndose en el ámbito prioritario para la discusión de la reparación. En este caso, se identifican dos vías principales de movilización legal transnacional: una vía tradicional que movilizó a la CIDH y otra, poco común, caracterizada por la actuación de un despacho internacional que movilizó la «financiación alternativa de litigios» (ALF). En lo que se refiere al accionamiento de la Corte IDH, existe una vasta literatura que teoriza y analiza los actores colectivos en derechos humanos. Al respecto, la propuesta analítica de López e Hincapié (2015) es prometedora, ya que permite comprender las dinámicas y los cambios coyunturales que ocurren en el tiempo en un patrón que se da por la interacción entre lógicas institucionales y habilidades de movilización. La interacción entre estas dos dimensiones –que, a su vez, involucran internamente reglas, oportunidades y repertorios; además de recursos y encuadramientos– produciría un modelo capaz de explicar el campo de acción colectiva para la defensa de los derechos humanos. Veamos cómo tal esquema analítico nos ayuda a comprender el patrón de internacionalización en cuestión.

Una larga trayectoria para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Con la amplia visibilidad del caso del desastre minero en Mariana y el río Doceen los medios de comunicación internacionales, surgieron varias iniciativas para dar a conocer las dificultades enfrentadas por las víctimas para acceder a la justa reparación en Brasil. Varias ONG de derechos humanos comenzaron a seguir la situación, especialmente Conectas y Justiça Global. Para diciembre de 2015, estaba prevista una visita a Brasil del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein. Sabiendo esto, una serie de organizaciones de la sociedad civil se articularon para conseguir una reunión con este alto representante. Entre los diversos temas que se trataron, se incluyó la cuestión del río Doce. En ese momento, se entregó al Alto Comisionado un documento denunciando violaciones de derechos humanos, iniciándose así la internacionalización de la lucha.

Poco después, entre el 7 y el 16 de diciembre de ese año, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos viajó a Brasil y, durante la visita, pudo escuchar testimonios de comunidades que habían sido afectadas por actividades de empresas. Sin embargo, como la agenda de este Grupo estaba cerrada antes de que ocurriera el desastre que nos ocupa y se centraba en los temas de la construcción de la represa de Belo Monte y los proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, este tema no se abordó. El caso de la ruptura de la represa de Fundão en Mariana solo salió a la luz a partir de la presión articulada por las ONG Conectas y Justiça Global que llevaron a cabo otra petición. Con eso, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas agregó a su agenda un encuentro en Belo Horizonte y en Mariana en diciembre de 2015, dando voz a los afectados por el delito de la empresa minera Samarco. Tras la visita oficial del Grupo de Trabajo, se publicó un informe que fue presentado en la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.

Más adelante, las ONG realizaron una solicitud a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para participar en la audiencia de la CIDH, que se realizaría en Washington en abril de 2016. Aunque la solicitud fue denegada, pues la OEA entendió que había muy poco tiempo y la agenda estaba cerrada, se decidió realizar un evento paralelo para presionar, no solamente a los responsables de la violación de los derechos humanos, sino también a los miembros de la propia comisión. El relator sobre desechos tóxicos de la OEA escuchó a un integrante de la articulación de actores que luchan por los afectados del desastre en Mariana y río Doce, quien le entregó todo el material de denuncia. Esto fue sumamente importante, ya que tuvo repercusiones para otros miembros de la OEA. A partir de ahí, se hizo otra solicitud a la OEA y la articulación de actores fue invitada a participar en la audiencia de la CIDH de la OEA que se llevaría a cabo el 8 de junio de 2016 en Santiago de Chile. Allí, en la audiencia de Santiago, pudieron establecer contacto con Human Rights Watch y con diversas ONG internacionales de derechos humanos y mostrar la perspectiva de los afectados. El informe presentado obtuvo gran repercusión internacional y llegó a algunas de las redes e institutos de monitoreo de la minería en el mundo, como es el caso de la estadounidense Bowker Associates Science & Research In The Public Interest. Junto con 19 entidades de la sociedad civil, asistió a esta audiencia una representante de los afectados, esta vez una joven nacida y criada en la comunidad de Regencia, hija y nieta de pescadores, quien habló de las vivencias y las violencias a las que su comunidad estuvo y sigue estando sometida desde la llegada del lodo a su región. Este hecho, según los integrantes del Foro em Defensa de lo Rio Doce que propiciaron esta participación, fue el principal factor que sirvió para presionar al Gobierno brasileño y, de esta manera, lograr la suspensión de la aprobación del primer acuerdo, aunque este, aún sin la aprobación judicial, fue ejecutado por las partes.

Con el paso del tiempo, la inserción internacional ha tenido altibajos. En los territorios afectados, los años posteriores al desastre se caracterizaron por luchas locales y nacionales para lograr el apoyo de importantes instituciones nacionales como el Ministerio Público y la Defensoría Pública y para, junto a ellas, incidir en el proceso de negociación de la reparación. No fue hasta más tarde, en 2019, cuando las ONG de derechos humanos, en especial Justicia Global, construyeron la denuncia contra el Estado brasileño en la CIDH a partir del incumplimiento de los acuerdos de reparación y de la intervención de un único juez que ha venido actuando contrariamente a las instituciones que defienden a los afectados y lo que entienden los movimientos sociales como la reparación justa. Las organizaciones que firman la denuncia antes mencionada son de dos tipos: ONG y grupos universitarios. Respecto a las ONG, encontramos a Justicia Global, FIAN Brasil y el Movimiento de los Afectos por Represas (MAB, por sus siglas en portugués); y, representando a los grupos universitarios, al Núcleo de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Ouro Preto, al Grupo de Estudios e Investigaciones Socioambientales de la misma universidad (GEPSA, por sus siglas en portugués) y al Centro de Derechos Humanos y Empresas vinculado a la Universidad Federal de Juiz de Fora (Homa). A continuación, se exponen sus principales quejas y argumentos: «el derecho de participación y acceso a la información, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los niños y niñas y de las mujeres, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la integridad física y el mismo derecho a la vida, entre otros. En el ámbito empresarial, como bien ilustran los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, estos derechos son vulnerados sistemáticamente por varios motivos, entre estos, por la falta de conocimiento de legislación y de sistemas de control sobre empresas por parte del Estado; por la falta de políticas empresariales y sistemas de gestión de las empresas para establecer, controlar y asegurar que en el accionar empresarial no se cometan acciones que resultan en la vulneración y violación de los derechos humanos, y porque los sistemas de acceso a la justicia, a nivel nacional e internacional, no brindan actualmente canales efectivos para hacer cumplir los derechos humanos cuando se trata de acciones empresariales, y para remediar las situaciones donde las violaciones ya han ocurrido» (AIDA et al., 2016).

La descripción tan detallada de este camino hacia la CIDH tiene por objetivo resaltar las relaciones y vínculos que se deben construir para la transnacionalización de la movilización legal. Hay diversos actores que actuan en diferentes escalas y se enfrentan a múltiples limitaciones. Uno de los mayores desafíos es la inserción internacional de las propias personas afectadas, quienes se encuentran en el otro extremo, enfrentándose a los sufrimientos derivados del desastre y sin la formación y estatus necesarios para el tránsito internacional (idioma, burocracia, dinero, etc.). Sin embargo, aunque para lograr el apoyo de las autoridades internacionales competentes su presencia es necesaria, las ONG continúan siendo los actores tradicionales en los procesos de defensa de los derechos humanos, por lo que no es arriesgado afirmar que sin ellas la mayoría de las demandas no podría sostenerse por mucho tiempo a escala internacional. Estos actores muestran un cambio en la construcción de redes y alianzas en este campo, especialmente considerando los estudios precursores de Keck y Sikkink (1998), que establecieron un vínculo entre las grandes ONG y las comunidades afectadas en los territorios. Existe un amplio debate sobre las repercusiones de la actuación de este tipo de actores, como discuten López y Hincapié (2015), señalando el papel central de las ONG no solo como intermediarias entre lo nacional y lo internacional en reivindicaciones de derechos humanos, sino como parte de un «campo de las organizaciones defensoras de derechos humanos» (ibídem: 27).

Nótese que, en este caso, además de las ONG, hay una importante presencia de grupos universitarios en el ámbito del derecho, los cuales aportan otros dos elementos: a) el conocimiento especializado-técnico en el área del derecho internacional y de la arquitectura jurídica nacional, y b) la posibilidad de la inclusión del sujeto afectado, avalada por el amplio desarrollo en las últimas décadas en el país de las actividades de extensión universitaria, caracterizadas por la construcción del conocimiento fuera de la universidad, junto con las comunidades8. Estos dos aspectos pueden entenderse, respectivamente, como «recursos jurídicos e informacionales» en los términos propuestos por López y Hincapié (ibídem). La inclusión del sujeto afectado está asimismo garantizada con la participación de los movimientos sociales, en este caso del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), activo en los territorios junto con los afectados. De esta forma, la articulación organizacional en cuestión garantiza respuestas a distintas dimensiones del problema y responde, en cierto modo, a las críticas al modelo de actuación de las ONG por actuar de forma lejana a los sujetos beneficiarios e imponer estándares internacionales de actuación (Dezalay, 2003).

¿Financiación alternativa de litigios (ALF) como estrategia multiescalar de movilización del derecho?

Otra vía de internacionalización del caso que está teniendo gran repercusión es la demanda interpuesta en el Reino Unido en nombre de los afectados por el desastre minero en Mariana y el río Doce: más de 200.000 individuos, 25 municipios brasileños, 530 empresas, una arquidiócesis católica y miembros de la comunidad indígena Krenak, exigiendo alrededor de 5.000 millones de libras contra una de las demandadas, BHP Billiton. El despacho de abogados que inició la acción fue PGMBM (anteriormente SPG Law), uno de varios despachos ingleses que estaban interesados en litigar el caso. Bajo la consigna «Cambiando el mundo, un caso a la vez», el despacho se define como «una asociación única entre abogados británicos, brasileños y estadounidenses, dedicados a buscar justicia para las víctimas que han sufrido violaciones de derechos y mala praxis de grandes empresas»9. Es decir, en principio, es una especie de cause lawyering (Sarat y Schingold, 1998) contra grandes empresas, entre ellas, además de BHP Billinton, también Volkswagen y British Airways. Sin embargo, no se trata del modelo probono10 tradicional, sino de un tipo de incidencia apoyada en el sistema de financiación alternativa de litigios (ALF) que ha ido creciendo en los últimos tiempos11.

La ALF es un modelo que presenta un rápido desarrollo, especialmente en Estados Unidos, donde está permitido en la mayor parte del país. Se caracteriza fundamentalmente por la existencia de un tercero que financia los litigios (Adams, 2015). Hay diferentes características involucradas en el modelo, pero la más recurrente es el pago por un tercero de los costos de construcción del caso y gastos diversos. Es controvertido tanto por los aspectos legales como éticos (ibídem); aun así, se ha considerado una forma pragmática de acceder a la justicia en litigios contra grandes empresas que son asesoradas por poderosos despachos de abogados (De Morpugo, 2011; Steinitz, 2001). En nuestro caso de estudio, es el despacho que es financiado por una tercera parte y no los afectados. El PGMBM también se presenta como un grupo comprometido con la gobernanza social ambiental(ESG, por sus siglas en inglés): «Por lo general, las inversiones ESG se centran en las características ambientales, sociales y de gobierno de una empresa, así como en los propios inversores. Si bien los daños monetarios recuperados en nombre de los demandantes se pueden usar para medir el impacto positivo de la financiación de litigios en la aplicación de los estándares ESG, estas inversiones no se pueden medir en términos de estándares ESG tan fácilmente como las acciones, por ejemplo»12.

El fenómeno en cuestión, aunque no sin precedentes13, rompe con un patrón bien estudiado de abogacía de derechos colectivos en América Latina que siempre ha estado más cerca de una abogacía comprometida o abogacía popular. La internacionalización de estos grupos de abogacía estuvo inicialmente relacionada con el fin de las dictaduras en los países latinoamericanos y con la búsqueda de mecanismos externos para defender los derechos de los líderes políticos locales (Dezalay y Garth, 2001), pero luego se crearon diferentes formas organizativas de abogacía comprometida, sobre todo, a través de la defensa de los derechos humanos (Engelmann, 2006).

Recientemente, varios trabajos están discutiendo los cambios en las formas de actuación de profesionales del derecho que defienden causas colectivas y públicas (Almeida y Noronha, 2016; Ribas, 2016; Junqueira, 2002). Al respecto, un aspecto central del modelo latinoamericano es que este estaría lejos de intereses comerciales y lucrativos, a diferencia del estadounidense. No es casualidad que la llegada del despacho PGMBM a Brasil para acceder a los afectados por el desastre haya causado tanta desconfianza en los abogados populares que actúan en la región. Para ellos, además del modelo de financiación basado en la ALF, el problema estriba en la forma de acercarse a los afectados, sin mostrarles un interés real por su sufrimiento y sin crear formas más directas de acceso a la información sobre el proceso en el cual estarían implicándose.Todas estas diferencias de patrón también traen desafíos analíticos y, por lo tanto, nos corresponde, en primer lugar, entender si tal modelo de defensa se ajusta al modelo analítico de la movilización legal o si es más bien una transacción comercial que, al final, acabará sobreponiéndose a la movilización ya construida de los movimientos de personas afectadas por el desastre. Esta es una cuestión que se preguntan los propios movimientos sociales y los llamados abogados populares en Brasil. La respuesta, sin embargo, no es sencilla, ya que estamos hablando de un tipo de litigio que surge en el contexto anglosajón, donde la línea entre lo que sería la movilización y la defensa con fines comerciales es muy tenue.

En una entrevista, uno de los socios fundadores del despacho PGMBM nos explicó que la motivación inicial de su proyecto profesional había sido trabajar por cuestiones de ámbito colectivo, sobre todo en derecho del consumidor; progresivamente, él y su socio fueron apostando por el mercado de los litigios internacionales de causas colectivas. El modelo utilizado es el del «éxito total», es decir, no se cobran honorarios a los clientes y solo se obtienen beneficios si se gana la acción. El despacho tiene su sede principal en Londres y oficinas en Ámsterdam y Miami, además de una empresa de gestión de reclamaciones y una sucursal recién creada en Brasil. Los socios son brasileños, británicos y estadounidenses. Los litigios internacionales generalmente se refieren a demandados domiciliados en Europa y daños y demandantes domiciliados en América Latina. Para estos casos, se movilizan principalmente dos tratados europeos: a) el Convenio de Bruselas14, que establece reglas de jurisdicción para los casos que tratan de obligaciones extracontractuales, definiendo competentes los tribunales europeos cuando el demandado sea europeo; y b) el Tratado Roma ii, que establece la ley aplicable para casos de violaciones de obligaciones contractuales, definiendo el lugar del daño como criterio de definición de la ley. Es decir, existen dos sistemas jurídicos que operan en casos internacionales: la ley procesal del lugar donde se litiga el caso y, desde el punto de vista del contenido, la ley del lugar donde se produjo el daño. A juicio de uno de los socios entrevistados, este sistema trae una serie de posibilidades de innovación debido a los intercambios y tensiones que se generan entre los distintos sistemas jurídicos confrontados; sin embargo, es sumamente costoso, ya que todo necesita ser traducido lingüística y deontológicamente, produciendo la necesidad de una alta y cualificada especialización técnica.

La acción que se produce en el caso de estudio de este artículo es una indemnización que está fundamentada en el derecho moral, material, difuso, colectivo en sentido estricto y colectivo homogéneo, de conformidad con la ley brasileña. La base de la acción es el concepto de contaminador indirecto y de la responsabilidad del socio controlador (BHP Billiton) en los daños cometidos. Entre los elementos centrales para la admisión del caso en el Reino Unido, según el socio entrevistado, está el factor de lentitud del sistema judicial brasileño como uno de los aspectos que fue defendido en un dictamen presentado a las cortes inglesas. En el sistema anglosajón, cada parte presenta dos dictámenes defendiendo la admisión o no (en el caso de la empresa demandada) del caso. El despacho acusador, PGMBM, presentó informes de dos expertos, ambos exfuncionarios del Ministerio Público de Brasil: Marcio Fernando Elias Rosa, del Ministerio Público de São Paulo, y Rodrigo Janot, Fiscal General de la República entre 2013 y 2017. El despacho de la empresa presentó los informes de José Francisco Rezek, también del Ministerio Público, exministro de Relaciones Exteriores y juez del Supremo Tribunal Federal, y del abogado procesalista Fredie Didier.

El socio entrevistado para esta investigación defiende la necesidad de una mayor participación de los despachos comerciales en causas colectivas e incluso en litigios a través de acciones civiles públicas en Brasil. Sea como fuera, ello ya es un hecho que se está ampliando progresivamente. La alta complejidad de los litigios que involucran empresas transnacionales y daños locales, de hecho, genera una necesidad de grandes esfuerzos y un volumen considerable de recursos que es poco probable que existan en una organización de la sociedad civil. También hay un nivel de discusión que involucra una competencia formativa diferente de la que es necesaria para transitar por las redes de defensa de derechos humanos. Son diferentes perfiles de abogacía y trayectorias de movilización. Además, en este caso, también hay un cambio importante en los patrones establecidos de interacción entre las escalas nacional e internacional. Lo que ocurre aquí es diferente a lo que, por ejemplo, fue definido por Keck y Sikkink (1998) como el efecto boomerang, donde los actores movilizados apostaron por la escala internacional como forma de producir presión nacional; y no se trata de una red de activismo transnacional de derechos humanos como la definición de las autoras. Nuestro caso de estudio se encuentra ante un litigio de abogacía de causa colectiva a nivel transnacional; sin ONG involucradas, aparece un despacho de abogados inglés que ha construido una articulación territorial directa con las comunidades locales y obtenido, así, poderes para actuar en nombre de estas personas en el Reino Unido. Pero la principal diferencia radica en la dirección del flujo de acción, ya que esta movilización proviene de grupos internacionales y no locales. Hay, por supuesto, una participación y adhesión de actores localmente movilizados, pero no es el mismo fenómeno. Es una efectiva internacionalización del conflicto con la apertura de focos de discusión múltiples y autónomos al mismo tiempo en diferentes países.

El modelo en espiral creado por Risse et al. (2013) se acerca más a las dinámicas que percibimos en este caso, integrando el efecto boomerang, pero dentro de una proyección de cinco fases dinámicas de vínculos entre las escalas nacional y transnacional. Para su concepción, el modelo tomó en cuenta casos caracterizados por el cierre de estructuras nacionales de oportunidades políticas y la apertura de estructuras internacionales de oportunidades políticas, en dinámicas que podrían significar cambios importantes a nivel nacional. La gran diferencia es que en el modelo en espiral se conciben entrelazamientos entre los distintos niveles, con idas y venidas en el tiempo y produciendo efectos desde diferentes direcciones. Sin embargo, la noción de campo de acción colectiva sumada a la perspectiva de la movilización del derecho permite comprender aspectos específicos de la movilización que involucra a actores e instituciones judiciales y sus interacciones con movimientos sociales y comunidades locales. A lo largo del tiempo, estos van construyendo coaliciones, acciones coordinadas y nuevas formas asociativas con una fuerte conexión, ya sea por antagonismo, asimilación o por mimesis al mercado.

Entrelazamientos y efectos de la movilización legal transnacional

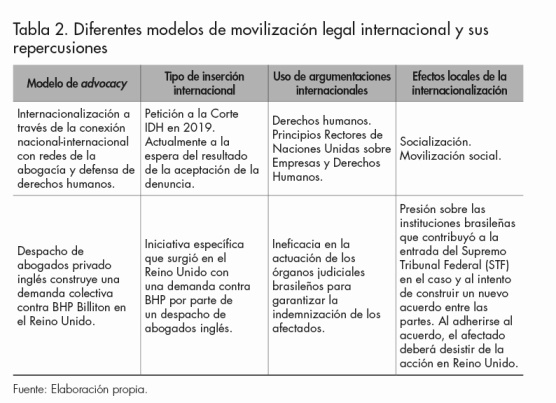

Cada una de las vías de internacionalización produce efectos específicos. La tradicional, es decir, a través de la CIDH, produce menos efectos institucionales directos, sobre todo porque es un proceso lento. Sin embargo, en el análisis que aquí se presenta, se observa que uno de los efectos endógenos del proceso se puede caracterizar como la formación y el fortalecimiento de la institucionalización de la movilización legal con la conexión de actores previamente desconectados, como lo sugieren López e Hincapié (2015). De esta manera, también en línea con los análisis del «legado» de McCann (2006b), podemos observar que los efectos son también para el propio proceso de acción colectiva. Tener una denuncia formalizada ante la Corte IDH produce un importante triunfo argumentativo para los movimientos sociales y las personas afectadas localmente; un triunfo que no es solo contra las empresas que provocaron el desastre, sino que también funciona como presión contra el Estado brasileño y sus instituciones de justicia que quedan caracterizadas como ineficaces. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, la vía de movilización por medio de la Corte IDH es la menos contundente, ya que el proceso interno de la corte es lento y depende de un ritual de pruebas y contrapruebas que, incluso para que la denuncia sea admitida, lleva mucho tiempo. No se puede decir, por lo tanto, que este camino de internacionalización produce resultados concretos y deseables para las víctimas.

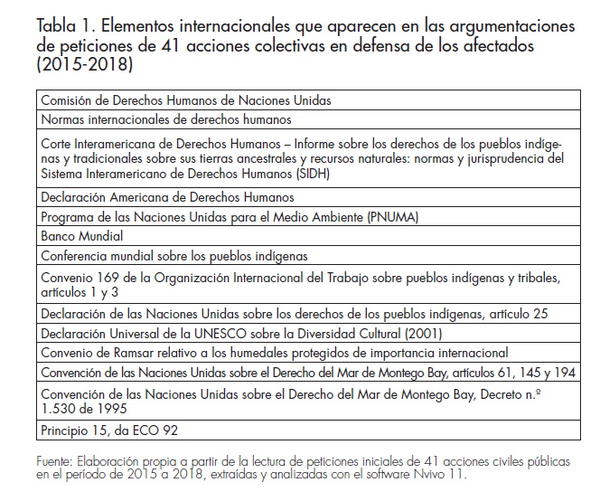

Aunque es menos probable que los procesos a través de organismos internacionales de derechos humanos produzcan éxitos institucionales concretos, en el sentido de alterar el comportamiento de las instituciones de enforcement nacionales, es posible observar claramente el proceso que Risse et al. (2013) llamaron «socialización», definido como un proceso de cambio real del nivel local por los estándares del nivel internacional. La socialización podría ser de tres tipos: a) adaptación y negociación estratégica; b) concienciación moral, argumentación, persuasión, y c) institucionalización y habituación. Ello se puede ver analizando el contenido argumentativo de 41 acciones colectivas interpuestas solo en este caso contra empresas causantes del crimen ambiental, donde se observa reiteradamente el uso de diversos argumentos legales derivados de tratados y recomendaciones internacionales (véase tabla1).

En la tabla 1 se puede observar cómo los debates internacionales tienen repercusiones en el ámbito doméstico, aunque no tengan capacidad de imposiciónpor ellos mismos. La aparición de estos argumentos jurídicos en peticiones iniciales de procesos brasileños evidencia la internalización de principios e ideas internacionalistas en la comunidad jurídica local. El trabajo de Engelmann (2006), por ejemplo, que tuvo por objeto de estudio las decisiones de los tribunales superiores de justicia en Brasil, reveló la incidencia de los argumentos de derechos humanos, indígenas y ambientales en las cortes brasileñas en un proceso que él describe como la internacionalización de los usos del derecho. Por otro lado, como muestran los datos de Hincapié (2018), Brasil no es precisamente uno de los países más influenciados por la Corte IDH. En cualquier caso, los datos muestran un efecto de socialización a través de la internalización de argumentos jurídicos. Si bien la presencia de tales argumentos no se vincula directamente con la acción específica que se envió a la Corte IDH, esta revela la posibilidad de incidencia interna de tal vía de movilización legal.

Paralelamente, la otra vía analizada de internacionalización tuvo repercusiones más concretas en las instancias judiciales y en el proceso de los acuerdos narrados en la primera sesión del caso del desastre minero en Mariana y el río Doce. Si bien autónomos, los casos inglés y nacional no son independientes: mantener el proceso abierto en Reino Unido depende de que sea interpretado como manejado de forma inadecuada por la justicia brasileña y, como observamos en la exposición de la decisión del juez brasileño, él mismo creó un vínculo entre la adhesión a su sistema de compensación y la salida de la disputa en el otro país. De las reacciones internas que se pueden observar, se destaca una cláusula que fue incluida por el juez brasileño de la causa en un modelo de acuerdo de indemnización denominado «Novel». En el texto de las decisiones ya emitidas se puede leer: «Por lo tanto, el afectado que pretenda acogerse a esta matriz de daños (y toda su flexibilidad probatoria), incluida la TUTELA DE URGENCIA concedida, deberá desistir/renunciar al recibimiento de indemnizaciones en los foros internacionales. En vista de lo anterior y fiel a estas consideraciones, DETERMINO que, con motivo de la fase de adhesión (Fase 2), el afectado presente a la Fundación Renova el indispensable TÉRMINO DE DESISTIMIENTO/RENUNCIA a eventual acción interpuesta en un tribunal extranjero tratándose de una demanda de indemnización, en consecuencia de la rotura de la represa de Fundão» (Justiça Federal, 2021). La línea de argumentación construye una relación forzosa entre una supuesta flexibilidad proporcionada por la decisión y la necesidad de renunciar a la acción judicial en el Reino Unido. Se argumenta que se estaría otorgando «flexibilización de criterios probatorios a favor de los afectados», lo que permitiría «incorporar un mayor contingente al sistema simplificado de indemnización» basado en el concepto de «justicia posible» y que ello conduciría a una solución definitiva para el caso.

De ello, la articulación forzosa que se construye en la sentencia lleva a una idea de que algo se estaría otorgando al propio afectado, aunque sin un derecho evidente y que, por eso, este debería abandonar el litigio en el extranjero para que el recibimiento de la indemnización no fuera configurado dos veces para el mismo delito. La evidencia de la repercusión del caso inglés a nivel local está precisamente en la artificialidad de la relación de causalidad creada, ya que no existe una relación necesaria entre el litigio que ocurre en el Reino Unido y el acuerdo propuesto por el juez en Brasil. De esta forma, se extrapola el alcance de la acción en cuestión (Novel) y se pretende producir un efecto en otros litigios, incluso a nivel internacional. Lo que este texto revela, así, es el efecto que tuvo el litigio en un tribunal internacional sobre el juicio local. Lo que ocurre es que, para ser sustentado en aquel país, es necesario que se pruebe que no hubo acceso a la justicia en el país de origen, lo que fue definido en instancia de apelación a través de un instrumento de escaso uso en el procedimiento civil inglés, el CPR 52.3015 utilizado para casos en los que existe la posibilidad de que ocurra una injusticia real. Sin embargo, en cuanto a la dinámica de la movilización legal, ya se pueden observar efectos locales, tal como el observado en la sentencia del juez. Este es un caso interesante porque, en lugar de producir presión internacional vía cortes internacionales de derechos humanos, causando constreñimiento al Estado, crea una contraposición entre cortes de diferentes países, produciendo constreñimiento directamente a la institución que debe garantizar el acceso a la justicia, el Poder Judicial (véase la tabla 2).

Aunque los dos caminos representen diferentes trayectorias de litigio, hay puntos de entrelazamiento. Para la base de la acción inglesa se utilizaron informes elaborados por Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. Así, el informe producido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos (2014-2020), Baskut Tuncak, que afirmaba que «la creación de la Fundación Renova parece limitar la responsabilidad de BHP y Vale, en lugar de brindar cualquier apariencia de un remedio efectivo. Las deficiencias institucionales están bien documentadas en la literatura y en el litigio. Hoy, ninguno de los 42 proyectos fue retirado del papel» (Human Rights Council, 2020: 19), es uno de los fundamentos citados para la acción.

Conclusiones

En este artículo se ha analizado el proceso de internacionalización de la movilización legal del desastre minero ocurrido en 2015 en la ciudad de Mariana, en la cuenca del río Doce y en la costa de la región sureste de Brasil. El objetivo ha sido comprender la dinámica que involucró la activación de diferentes escalas de justicia y los efectos que generó su internacionalización en el funcionamiento de las instituciones de justicia a nivel nacional. Así, se observan dos patrones distintos de movilización legal transnacional: uno a través de las tradicionales redes de defensa de los derechos humanos y el otro, nuevo, que ha sido impulsado por un despacho internacional especializado en la «financiación alternativa de litigios» (ALF, por sus siglas en inglés). El primero se basa en el modelo tradicional de conexión de actores en un campo de acción colectiva, en este caso por los derechos humanos, y ha producido hasta ahora efectos muy modestos. El segundo, novedoso y con características diferentes basadas en la ALF, produce un sentido inverso de movilización, que va del exterior al interior del país, para luego volver a salir, alterando los esquemas analíticos establecidos.

Asimismo, se han presentado las repercusiones y los efectos que ya se pueden observar respecto a estos dos tipos de movilización, y se ha llamado la atención en sus efectos sobre la movilización a escala doméstica y aquellos que pueden ser considerados de socialización, en el sentido de la injerencia de argumentos internacionalistas, jurídicos o no, en las acciones judiciales locales y en el comportamiento estratégico de los actores locales. También se ha mostrado cómo mientras que el camino de la movilización legal vía CIDH puede generar un enfrentamiento amplio con el Estado brasileño, la vía de los tribunales ingleses –el modelo basado en la ALF– parece producir un enfrentamiento más específico sobre la institución judicial brasileña, lo que conduce a constreñimientos de orden más institucional que gubernamental.

Por último, cabe subrayar que, si bien el análisis realizado proviene de un caso específico, resulta útil para mostrar los cambios en las dinámicas multiescalares de la justicia y la apertura de nuevas formas de advocacy. El modelo basado en la ALF, aunque incipiente, ya es un hecho que no puede ser desestimado en los procesos de movilización legal transnacional, cuando se reivindican derechos de personas afectadas por infraestructuras dañinas. Obviamente, las características que acercan el contencioso al mercado, alejándolo de los principios éticos de los movimientos sociales, es una cuestión importante a considerar, especialmente en el contexto latinoamericano, muy marcado por la abogacía popular cercana a los movimientos sociales. Sin embargo, no se puede pasar por alto que, en enfrentamientos que involucran a grandes y poderosas empresas y estados, las tensiones generadas por las innumerables maneras de interactuar producen formas asociativas nuevas y a veces híbridas entre sociedad, Estado y mercado.

Referencias bibliográficas

Adams, David Tyler. «Laissez Fair: The Case for Alternative Litigation Funding and Assignment of Lawsuit Proceeds in Georgia». Georgia Law Review, vol. 49, n.° 4 (2015), p. 1.123-1.153.

AIDA-Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; CIEDH – Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; CEJIL – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; CEDHA – Centro de Derechos Humanos y Ambiente; Campanha para parar o poder das Corporações; PAS – Pensamiento y Acción Social; Project on Organizing, Development, Education, and Research; Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; CEMDA – Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Código DH - Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y Asociación Pro Derechos Humanos. «Informe de audiencia sobre acceso a la justicia y reparación para las víctimas violaciones de derechos humanos a causa de la actuación de empresas en América del Sur en el marco del Sistema Interamericano». Justiça Global, (31 de mayo de 2016) (en línea) https://www.global.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Informe-Audiencia-Empresas-y-Derechos-Humanos-FINAL.pdf

Almeida, Frederico de y Noronha, Rodolfo. «Advogando nas ruas: advocacia em protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo (2013-2015)». Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, vol. 4, n.° 2 (2016), p. 5-28.

Brega, Gabriel; Roland, Manoela C.; Lelis, Rafael C. y Rocha, Renata P. «O processo de homologação da sentença do Caso Chevron no Brasil: uma análise da ação SEC nº8542 e a importância de um Tratado Internacional sobre empresas e Direitos Humanos». Cadernos de Pesquisa – Homa, vol. 01, n.° 02 (2018), p. 3-16.

De Melo, João Ozorio. «Empresas investem no mercado de ações judiciais». Boletín de noticias ConJur, (2 de febrero de 2012) (en línea) [Fecha de consulta: 20.12.2021] https://www.conjur.com.br/2012-fev-02/empresas-investimento-apostam-mercado-acoes-judiciais

De Morpugo, Marco. «A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding in Cardozo». Journal of International and Comparative Law, vol. 19, (2011), p. 343-412.

Dezalay, Yves. «Las ONG y la dominación simbólica». En: Beneyto, José (ed.). Hacia una sociedad civil global. Madrid: Taurus, 2003, p. 347-380.

Dezalay, Yves y Garth, Bryant. «Constructing law out of power: investing in human rights as an alternative political strategy». En: Sarat, Austin y Scheingold, Stuart (eds.). Cause lawyering in the state in a global era. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2001, p. 354-380.

Engelmann, Fabiano. «Internacionalização e ativismo judicial: as causas coletivas». Lua Nova: Revista de Cultura e Política, vol. 69, (2006), p. 123-146.

Fleury, Lorena Cândido y Almeida, Jalcione. «A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: conflito ambiental e o dilema do desenvolvimento». Ambiente & Sociedade, vol. 16, n.° 4 (2013), p. 141-156. https://doi.org/10.1590/S1414-753X2013000400009

Hincapié, Sandra. «Movilización sociolegal transnacional. Extractivismo y Derechos Humanos en América Latina». América Latina Hoy, 80, (2018), p. 51-71. https://doi.org/10.14201/alh2018805171

Human Rights Council. Visit to Brazil. «Report of the Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes». A/HRC/45/12/Add 2 (12 de septiembre de 2020) (en línea) http://www.srtoxics.org/wp-content/uploads/2020/09/Brazil-A_HRC_45_12_Add2_AUV.pdf

Junqueira, Eliane Botelho. «Los abogados populares: en busca de una identidad». El otro derecho, n.° 26 -27 (2002), p. 93-227.

Justiça Federal. Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG. «PJE n.° 1000415-46.2020.4.01.3800. Caso Samarco (Desastre de Mariana) Decisão Eixo Prioritário n.° 7 “Cadastro” e “Indenizações”». Fundo Brasil, (30 de octubre de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 01.01.2022] https://www.fundobrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/12/decisao-fechamento-cadastro-matriz-danos-barra-longa-processo-processo1000415-4620204013800-id-797255560-de-301021.pdf?x83392

Keck, Margaret E. y Sikkink, Kathryn. Activists beyond borders: advocacy networks in international politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998.

Kirsch, Stuart. Mining Capitalism -The relationship between Corporations and their critics. California: University of California Press, 2014.

López Pacheco, Jairo Antonio e Hincapié Jimenez, Sandra. «Campos de acción colectiva y las ONG de derechos humanos: Herramientas teóricas para su análisis». Sociológica, vol. 30, n.° 85 (2015), p. 9-37.

Losekann, Cristiana. «A política dos afetados pelo extrativismo na América Latina». Revista Brasileira de Ciência Política, n.° 20 (2016), p. 121-164. https://doi.org/10.1590/0103-335220162004

McCann, Michael. Law and Social Movements. Burlington: Ashgate, 2006a.

McCann, Michael. «Law and social movements: contemporary perspectives». Annual Review of Law and Social Science, vol. 2, (2006b), p. 17-38.

Milanez, Bruno y Losekann, Cristiana (orgs.). Desastre no Vale do Rio Doce antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016.

Ribas, Luiz Otávio. «Contexto sociopolitico brasileiro da advocacia e das práticas de insurgência». Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, vol. 4, (2016), p. 29-50.

Risse, Thomas; Ropp, Stephen y Sikkink, Kathryn. The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Roland, Manoela Carneiro; de Aragão, Daniel Maurício; Angelucci, Paola Durso; Neto, Arindo Augusto Duque; Galil, Gabriel Coutinho y Lelis, Rafael Carrano. «Desafios e perspectivas para a construção de um instrumento jurídico vinculante em direitos humanos e empresas». Revista Direito GV, vol. 14, n.° 2 (2018), p. 393-417. https://doi.org/10.1590/2317-6172201817

Santos, Thauan; Santos, Luan; Albuquerque, Renata y Corrêa, Eloah. «Belo Monte: impactos sociais, ambientais, econômicos e políticos. tendencias». Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, vol. 13, n.° 2 (2012), p. 214-227.

Sarat, Austin y Scheingold, Stuart (eds.). Cause lawyering political commitments and professional responsibilities. Nueva York: Oxford University Press, 1998.

Steinitz, Maya. «Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding». En: Sarat, Austin y Scheingold, Stuart (eds.). Cause lawyering in the state in a global era. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2001, p.11-31.

Trindade, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos (vol. III). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003.

La autora agradece a Vitória Gonzalez la traducción del texto del portugués al castellano.

Notas:

1- Alternative Litigation Funding (ALF).

2- Véase el sitio web creado para esta investigación: http://organon.ufes.br

3- Véase: https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Mariana [Fecha de consulta: 02.09.2021].

4- Existen muchos informes técnicos que hacen, sobre diferentes aspectos, esta afirmación. Se pueden encontrar todos en la siguiente página web: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/pareceres-e-relatorios/ramboll [Fecha de consulta: 10.01.2022].

5- El actor Leonardo DiCaprio participó en el movimiento Gota D’Água que articuló a artistas contra la construcción de Belo Monte en 2011 y se manifestó públicamente contra esta infraestructura muchas veces.

6- Con este instrumento el Poder Ejecutivo puede anular una decisión judicial en nombre de algo que atente contra el interés público, lo que fue utilizado en el caso de la hidroeléctrica de Belo Monte.

7- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y defensa de los derechos humanos y para servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. La Corte IDH, por su parte, es una institución judicial autónoma, órgano de control de la OEA que la creó y establece su estructura y funciones. La Corte IDH está compuesta por siete jueces nacionales de los estados miembros de la OEA, elegidos por períodos de seis años. Solo la CIDH o los estados miembros pueden presentar demandas ante la Corte IDH.

8- Si bien la actuación de los grupos universitarios no es una observación tan recurrente como la actuación de las ONG, por las razones mencionadas por Engelmann (2006: 134), no se puede decir que se trate precisamente de un fenómeno nuevo o inusual. De hecho, el tránsito entre campos de conocimiento y la conversión de capital humano entre diferentes espacios de acción de actores progresistas se observan ampliamente en la literatura.

9- Para más información,véase: https://pgmbm.com/pt-br/sobre/ [Fecha de consulta: 10.01.2021].

10- Se considera derecho probono la prestación gratuita, ocasional y voluntaria de servicios jurídicos.

11- Para más información,véase: https://pgmbm.com/pgmbm-secures-45-million-funding-partnership-with-north-wall-capital/ [Fecha de consulta: 10.01.2021].

12- Para más información,véase: https://pgmbm.com/esg-litigation-finance-investing-in-accountability/ [Fecha de consulta: 01.10.2021].

13- Encontramos un precedente en las comunidades indígenas de Ecuador, defendidas por el despacho Patton Boggs, que recibió financiamiento de cuatro millones de dólares de la financiera Burford para representar a dichas comunidades en el litigio contra Chevron, por el desastre ecológico y sanitario que la empresa causó en el este del país. Para más información, véase Ozorio de Melo (2012).

14- Véase: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29

15- El caso fue cerrado en primera instancia y reabierto en corte de apelación y declarado admisible, lo que permite que el litigio proceda en aquella jurisdicción. Para obtener más información sobre CPR 52.30, véase: https://www.civillitigationbrief.com/2020/12/01/when-must-an-unsuccessful-litigant-accept-no-for-an-answer-court-of-appeal-decision/ [Fecha de consulta: 01.12.2020].

Palabras clave: Brasil, minería, desastre natural, movilización legal transnacional, dinámica multiescalar, medio ambiente

Cómo citar este artículo: Losekann, Cristiana. «Movilización legal transnacional: el caso del desastre minero en Mariana y río Doce en Brasil». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130 (abril de 2022), p. 47-72. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.47

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 130, p. 47-72

Cuatrimestral (enero-abril 2022)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.47

Fecha de recepción: 27.09.21 ; Fecha de aceptación: 13.02.22