Inseguridad alimentaria en el Sahel: una realidad persistente, pero evitable

El Sahel es una franja ecoclimática al sur del desierto del Sáhara que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Se trata de una banda caracterizada por la fuerte aridez, con precipitaciones anuales entre 250 y 600 mm en su sector norte, que va suavizándose a medida que se avanza hacia las áreas meridionales de sabana sudanesa. Esta zona de transición va desde áreas desérticas –en las que toda actividad agraria resulta inviable–, pasando por espacios donde puede practicarse el pastoreo, hasta los territorios más al sur, en los que los cultivos pluviales son posibles, aunque sujetos a los avatares climáticos (pluviometría especialmente)

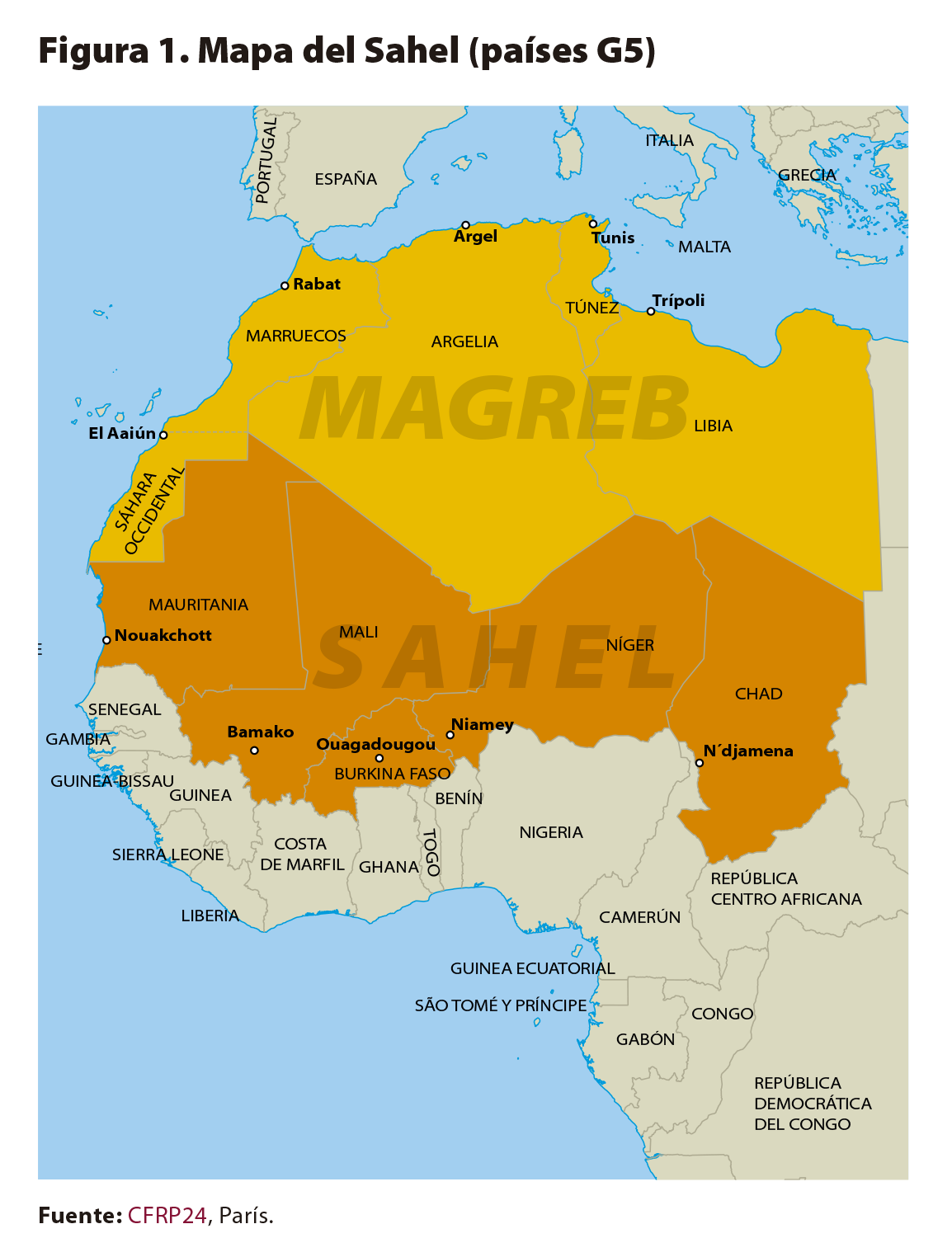

Este artículo aborda la situación de inseguridad alimentaria crónica que viven los países del Sahel central y occidental –principalmente Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad (véase figura 1)– a fin de aportar elementos de análisis sobre las vulnerabilidades actuales, así como algunas sugerencias que podrían contribuir a atajar la pobreza y malnutrición persistentes en esos países.

Los países analizados comparten condiciones agroecológicas y socioeconómicas particularmente difíciles, sufren la amenaza de grupos terroristas yihadistas desde hace más de una década1, y cuentan con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los más bajos del mundo, por debajo de la media del África Subsahariana (0,547): Mauritania (0,546), Burkina Faso (0,452), Mali (0,434), Chad (0,398) y Níger (0,394) (PNUD, 2020). La muy baja renta per cápita de esos países se sitúa entre los 500 y 1.000 dólares anuales, excepto en Mauritania, donde es algo superior (IDM, Banco Mundial, 2019).Todos ellos registran elevadas tasas de crecimiento demográfico (entre 2,8% y 3,8% anual, según países) y su población sigue residiendo mayoritariamente en zonas rurales muy precarias, en las que la pobreza y la insuficiencia alimentarias están muy extendidas. Esas condiciones provocan movimientos migratorios importantes hacia los centros urbanos del mismo país, hacia países más prósperos de la región del Africa Occidental y del Norte, o hacia Europa.

Las principales actividades económicas de esos países sahelianos son la agricultura y el pastoralismo, cuya contribución relativa al PIB se sitúa –de media en 2018-2019– entre el 19,3% de Mauritania y el 43,8% del Chad (IDM, Banco Mundial). Asimismo, ha adquirido cierto peso económico la explotación de recursos mineros (hierro en Mauritania, oro en Mali y Burkina Faso, uranio en Níger) y petroleros (en particular en Chad). La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recibida en el período 2017-2019 ha variado desde una media del 5,4% de la renta nacional bruta de Mauritania, hasta el 10,8% de la de Níger (CAD-OCDE). Dados los crecientes riesgos y dificultades que afrontan esos países, la reciente iniciativa Alianza Sahel2 pretende conseguir una mayor coordinación y agilidad de la ayuda que se les aporta.

Aunque la pandemia de la COVID-19 no ha mostrado hasta ahora en esa zona africana la gravedad sanitaria constatada en otras regiones, sí ha comportado perturbaciones productivas y comerciales –con mayores déficits presupuestarios– y un cierto retroceso macroeconómico. En el plano político, los países analizados han vivido los últimos lustros bajo regímenes formalmente democráticos, aunque interrumpidos a menudo por golpes militares e impregnados, en algunos casos, de tendencias autoritarias.

Crisis alimentarias persistentes

Las crisis alimentarias en el Sahel obedecen a múltiples factores interrelacionados, tanto climáticos y productivos como sociales y económicos. La agricultura saheliana se basa principalmente en la producción de cereales (mijo, sorgo, maíz, fonio, etc.) y es dependiente de las lluvias. Aunque en las últimas décadas se han creado infraestructuras de regadío dedicadas sobre todo al cultivo del arroz o, a pequeña escala, de productos de fuera de temporada (hortalizas, generalmente), la agricultura cerealista de secano sigue siendo clave como proveedora de alimentos a la población. Los déficits alimentarios nacionales dependen en buena medida de los balances de las campañas agrícolas, cuyo saldo puede quedar afectado por la escasez o mala repartición de las lluvias, pero también, por el lado de la demanda, por el rápido crecimiento poblacional. En los años 2005, 2010 y 2012 se produjeron déficits cerealistas de gravedad que afectaron la disponibilidad y el acceso a los alimentos para una parte significativa de la población (en 2010, hasta el 20% en Níger).

Al agotarse sus reservas y a la espera de una eventual ayuda, las situaciones de insuficiencia alimentaria obligan a muchas familias campesinas a adoptar prácticas pasivas de supervivencia, como la reducción de su dieta alimenticia, el consumo de frutos o plantas salvajes, el endeudamiento o la venta de sus medios de producción –por ejemplo, el ganado–, lo que fragiliza a su vez su posición. En algunos casos favorables, esas familias han podido acceder a pequeños ingresos o alimentos alternativos (venta de leña, microcomercio, cultivos de fuera de temporada, etc.), aunque una opción generalizada ha venido siendo la emigración hacia centros urbanos o países vecinos del sur (Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, entre otros). Esta movilidad temporal ha sido una pauta tradicional, sobre todo durante la estación seca, cuando disminuyen las labores agrícolas y las provisiones familiares. No obstante, las penurias rurales (ya sean alimentarias o sociales) y el incremento demográfico han reforzado la tendencia hacia una emigración permanente, amparada en protocolos regionales de libre circulación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Los desplazamientos intrarregionales (en torno al 80% del total) son muy superiores a los que se dirigen hacia el norte de África o Europa.

Pero las coyunturas críticas no sólo son consecuencia de las sequías o la menor oferta disponible de cereales, sino también de la vulnerabilidad y del exiguo poder adquisitivo de muchas familias, las cuales han visto desaparecer sus magros recursos después de varias crisis sucesivas. Un incremento relativo del precio de los cereales, los convierten en inaccesibles para muchos hogares. Las insuficiencias nutricionales, junto con el precario acceso a la salud y al agua en las zonas rurales, provocan asimismo una malnutrición infantil crónica (retraso en el crecimiento con efectos fisiológicos y cognitivos) que, en algún caso, como en Níger, afecta a más del 47% (2018) de los niños menores de 5 años.

Conviene destacar que la producción agrícola de casi todos los países considerados, aunque sujeta a acusadas fluctuaciones interanuales, ha seguido en las últimas décadas una tendencia creciente significativa. Ahora bien, esa expansión productiva ha sido más el resultado de una extensión de las superficies labradas que del aumento de los rendimientos. Un serio obstáculo de ese modelo productivo es la cada vez más limitada disponibilidad de nuevas tierras arables de suficiente fertilidad; lo que ha implicado, como respuesta al incremento demográfico, una tendencia al cultivo de suelos marginales en parcelas empequeñecidas. Ello ha provocado frecuentemente la invasión de espacios tradicionales de pastoreo, avivando el conflicto entre agricultores y ganaderos. Ciertamente, no resulta fácil hacer progresar los rendimientos productivos en contextos marcados por una desertificación paulatina3, el cambio climático, los muy exiguos medios técnicos de los campesinos o algunas prácticas apremiantes de estos últimos que pueden empobrecer la tierra4. Esos diversos inconvenientes hacen que, incluso en años de buena cosecha, el excedente de cereales constatado a nivel nacional coexista con cosechas escasas en zonas del país que se han ido convirtiendo en estructuralmente deficitarias. En este contexto, las restricciones económicas señaladas (poder adquisitivo de las familias) o las de naturaleza logística (capacidad de los operadores comerciales, dificultades en el transporte, etc.) pueden impedir una redistribución de cereales a nivel nacional.

Esos déficits alimentarios por zonas se han visto agravados en los últimos años por la inseguridad provocada por los ataques terroristas yihadistas que dificultan tanto el cultivo y la comercialización de cereales como el pastoreo. Los territorios más afectados son los que rodean al lago Chad (pertenecientes a Nigeria, Chad, Níger y Camerún) y la región de Liptako-Gourma o de las 3 fronteras (compartida por Malí, Burkina Faso y Níger). Asimismo, la presencia e influencia de organizaciones yihadistas ha intensificado y hecho más mortíferos –especialmente en Malí y Burkina Faso– los conflictos intercomunitarios tradicionales entre comunidades agrícolas y pastorales por el acceso a los recursos. Esas organizaciones también suelen capitalizar el sentimiento de marginalización e injusticia en algunas de esas comunidades (el grupo pastoral Peul, sobre todo), ya sea en su interior5 o respecto al Estado u otras comunidades.

Los varios obstáculos mencionados hacen que, a pesar de que las dos cosechas nacionales recientes (2019-2020 y 2020-2021) han sido globalmente buenas en los cinco países considerados, más de siete millones de personas de sus ciudadanos se encontraban en una situación alimentaria crítica durante el período de escasez (soudure)6 de 2020. Según las proyecciones efectuadas para la soudure de este año, en esa situación podrían encontrase 8,7 millones de personas.

La respuesta a las crisis alimentarias y su efectividad

Las sucesivas crisis durante el último medio siglo en el Sahel han hecho evolucionar los enfoques, mecanismos y prácticas para afrontar los riesgos de la inseguridad alimentaria. Se ha pasado de las ayudas en especie de cereales u otros productos, en los años 1970-1980 –a menudo con excedentes agrícolas de las respectivas zonas de origen (Estados Unidos, Europa, Japón, etc.)– a apoyar financieramente los stocks de reserva, constituidos con producciones locales o regionales y gestionados por los países beneficiarios. Otra vía destacada de asistencia ha consistido en la financiación de las actuaciones de organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o de diversas ONG. Asimismo, se han promocionado los mecanismos de información y alerta sobre algunos parámetros esenciales: la coyuntura meteorológica (pluviometría) y fitosanitaria, el desarrollo y los resultados de las cosechas, la previsión de déficits zonales/nacionales o la evolución de mercados y precios. Sobre la base de esos diferentes instrumentos, se han adoptado planes nacionales de respuesta que definen anualmente las acciones más pertinentes en las fases sucesivas del riesgo, desde la cosecha hasta la siguiente soudure. En ese marco, en caso de carencia, las reservas de cereales son vendidas a un precio asequible o son distribuidas gratuitamente (o a cambio de trabajos comunitarios) a la población más vulnerable. La ejecución de las acciones planificadas cuenta con la participación de la ayuda exterior, ya sea financiera o de carácter operacional (por parte de las mencionadas organizaciones: PMA u ONG).

La eficacia de esos planes nacionales queda influida por diversos factores, en particular, la calidad de las informaciones que se utilizan, la financiación efectiva disponible, el grado de coordinación y sinergia entre los distintos actores locales y externos, la diligencia temporal de la respuesta, así como la selección adecuada de los grupos más vulnerables en los que se debe concentrar la asistencia. La pertinencia y la disponibilidad de informaciones y previsiones se han considerado relativamente aceptables, pero se sigue constatando una deficiente articulación y complementariedad de las operaciones de los intervinientes nacionales y humanitarios. Otro serio inconveniente es el retraso en el arranque e implementación de las acciones, lo que puede tener consecuencias irreversibles. Aunque el problema seguramente más complejo sea el referido a las dispares condiciones y métodos de selección de las comunidades y familias a las que se debe asistir. Se han comprobado en ese ámbito prácticas improvisadas o recurrentes, en ocasiones influidas por consideraciones sociopolíticas, lo que puede comportar un desequilibrio en el reparto de la ayuda entre comunidades o dentro de una misma comunidad, desatendiendo a grupos en situación de mayor riesgo. Por lo que respecta a la financiación de esos planes nacionales, su cobertura actual tendría que aumentar, puesto que la media en el período reciente 2016-2020 rondó el 57% de lo presupuestado.

Más allá de la ayuda de urgencia, es imprescindible comenzar a actuar sobre las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria. Por eso, tendrían que ampliarse las estrategias de resiliencia, ya practicadas por algunos actores, en las que además de la ayuda inmediata se incorporan apoyos a la recuperación productiva (insumos o aperos agrícolas, pequeño ganado, etc.) de familias que han perdido todos o buena parte de sus medios de vida. Las transferencias monetarias contra la pobreza –referidas más adelante– pueden también orientarse hacia ese objetivo productivo.

Hacia un desarrollo a largo plazo

Los retos en la producción agrícola y ganadera

De cara al futuro, los retos principales para la agricultura son extender el regadío y aumentar el rendimiento de los cultivos de secano, con acciones de gestión sostenible de tierras y aguas que contrarresten la degradación de los suelos y el cambio climático7, así como con una mejora cuantitativa y cualitativa de insumos (fertilización orgánica o inorgánica, semillas resistentes a la sequía, etc.). En paralelo, habría que proteger el capital ganadero con avances productivos (tratamientos veterinarios, piensos de complemento, etc.), pero también asegurando rutas de trashumancia y espacios suficientes de pastoreo, de forma equilibrada y, en lo posible, complementaria con los intereses agrícolas. Ello implica la adecuación y mayor aplicación de normas ya existentes que regulan el acceso compartido de agricultores y pastores a los recursos naturales.

Los gobiernos de los países del Sahel asumen esos retos en sus políticas públicas, y la CEDEAO lo hace igualmente mediante políticas regionales que priorizan el crecimiento productivo, la seguridad alimentaria y la regulación del comercio, tanto intrarregional como exterior. En ese marco regional, se han formulado planes nacionales de inversión agrícola adaptados a cada país, pero con grandes líneas comunes de acción en las direcciones arriba indicadas. Sin embargo, la traducción práctica de esas políticas, en términos de asignación de recursos, es limitada; bajo los estrechos márgenes de los presupuestos públicos de los países de la región, el sector agrario no parece tener en general una prioridad demasiado relevante. El gasto agrícola en porcentaje del gasto total de los presupuestos nacionales tiende a quedar por debajo del nivel que se ha considerado necesario (10%) para impulsar la agricultura africana8. Y dentro de los reducidos presupuestos del sector agrícola, el subsector ganadero o la investigación agronómica quedan especialmente desfavorecidos. Además, la investigación agronómica esta escasamente financiada. Ciertamente, los presupuestos nacionales están siendo presionados en estos últimos años por muchas necesidades apremiantes (especialmente las relacionadas con la seguridad y defensa), a las que se ha añadido en 2020-2021 la contención de la pandemia de la COVID-19.

El sector agrario, sin embargo, no parece estar desfavorecido en la distribución de la ayuda de la cooperación exterior. Según datos del CAD-OCDE, para el periodo 2012-2016, el 14,5% del total de los desembolsos de la AOD se destinó a ese sector. No obstante, los volúmenes absolutos de apoyo financiero por parte de los donantes en áreas como la irrigación, la protección/recuperación de tierras o la ganadería, han quedado bastante por debajo de las previsiones. Por otra parte, más allá de esos aspectos cuantitativos, la ayuda al sector agrario, como la destinada a otros sectores, ha adolecido de varias de las deficiencias identificadas por la agenda de la «eficacia de la ayuda»9: fragmentación, baja previsibilidad, desfase entre los compromisos y los desembolsos, etc. Dada la multiplicidad de intervenciones de los donantes internacionales en las zonas más vulnerables del Sahel, resulta necesaria una mayor integración y coordinación entre ellas, así como modalidades de financiación más flexibles y rápidas. Esas reformas no son fácilmente aplicables, teniendo en cuenta las inercias del pasado; sin embargo, pretenden ser seguidas por la reciente iniciativa de la Alianza Sahel, cuyos resultados tendrían que apreciarse en unos años.

Los retos sociales: acabar con la pobreza y reducir la natalidad

Aunque se hace indispensable financiar el desarrollo del sector agrario con fondos nacionales y/o extranjeros, no hay que suponer que el mero aumento de la oferta de ese sector pueda resolver los problemas alimentarios que padecen muchas poblaciones sahelianas. La inseguridad alimentaria está fuertemente asociada a la extrema pobreza. Las familias rurales más vulnerables no pueden producir porque han perdido sus activos después de sucesivas crisis. En algunos casos, estas están incapacitadas por su propia condición (parejas mayores o aquejadas de enfermedades, hogares monoparentales encabezados por mujeres, etc.) Así, las políticas agrarias, concebidas para productores que disponen de un mínimo de medios, deben ir acompañadas de otras orientadas a combatir la pobreza que socava las capacidades de muchas familias. Ello debería traducirse en iniciativas destinadas a proteger los hogares más necesitados, ayudando a sus miembros a sobrevivir e ir recuperando sus medios de producción, además de facilitar su acceso a los servicios de salud y educación.

Como ya se ha indicado, algunas de las acciones de respuesta a las crisis tratan de combinar la ayuda alimentaria con un apoyo productivo individualizado o promoviendo trabajos colectivos para mejorar en lo posible la fertilidad de las áreas cultivables, como la restauración de suelos, la retención de aguas de lluvia, etc. (WFP, 2018). Otra vía más continua es la de la asistencia social a través de los llamados «filets sociaux», que consisten en pequeños pagos periódicos a lo largo del año a las familias consideradas más vulnerables. Estos programas de transferencias monetarias están tutelados por instituciones nacionales, pero están financiados y gestionados principalmente por el Banco Mundial. Su cobertura, sin embargo, sigue siendo limitada: oscila entre el 0,4% de la población del Chad y el 1,6% de Níger y Burkina Faso. Aunque su diseño ha sido a veces cuestionado –falta de adaptación al contexto consuetudinario de las comunidades asistidas e insuficiente conexión con potenciales actividades productivas–, constituyen un cimiento de protección social que se puede desarrollar y afinar. En paralelo, sería conveniente una mayor implicación política y financiera doméstica, ya que, como se ha mostrado en otras situaciones10, si estos programas están bien concebidos e implementados, pueden contribuir al declarado objetivo nacional de reducción de la pobreza.

Asimismo, otra cuestión fundamental para atajar la inseguridad alimentaria es la de la gestión demográfica. Aunque esta aparece formalizada en las políticas nacionales de los países sahelianos desde hace más de 30 años, su aplicación efectiva a través de la planificación familiar ha sido débil y de escaso impacto. Más recientemente, la cuestión parece haber adquirido mayor relevancia política mediante la iniciativa de Uagadugú, lanzada en 2011 y promovida por nueve países del África Occidental para acelerar la utilización de los servicios de planificación familiar. Con ese propósito, se han puesto en marcha planes nacionales que han sido diseñados con asistencia externa –en particular, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)– y con financiación principalmente internacional. Su coste es relativamente moderado y podría cofinanciarse gradualmente con fondos domésticos si existiera una efectiva apropiación nacional de su prioridad. Pero esta última sigue todavía afectada por fuertes condicionantes socioculturales, de connotación tradicional y religiosa, que alimentan una amplia mentalidad comunitaria contra la reducción de la natalidad. Cuando algunos gobiernos han intentado adoptar medidas con incidencia directa o indirecta sobre la tasa de fertilidad –como la escolarización de las niñas o la edad legal para contraer matrimonio– han encontrado una fuerte oposición por parte de fuerzas conservadoras, generalmente de inspiración islámica. No obstante, una estrategia potente y acertada de información y sensibilización, que busque un apoyo ciudadano básico, podría empezar a cambiar ese escenario. Siguiendo la experiencia de otros países, incluidos muchos de mayoría musulmana (desde Marruecos hasta Indonesia), el despliegue de recursos humanos –agentes públicos de servicios sociales, líderes religiosos, activistas de la sociedad civil, entre otros– tendría un papel clave en dicha estrategia.

Conclusiones

Puede decirse que un avance más sostenido y efectivo de las acciones emprendidas contra la inseguridad alimentaria en el Sahel –ya sea a corto o a más largo plazo–, aparece condicionado por varios factores: la disponibilidad y asignación de recursos, tanto financieros como humanos, las políticas públicas aplicadas por los países concernidos, así como la actitud y forma de proceder de los donantes. En síntesis, un enfoque multisectorial se perfila como el camino a seguir para hacer gradualmente frente a la lacra del hambre en los países del Sahel. Ese enfoque debería basarse en políticas que articulen un desarrollo agrario inclusivo (para agricultores y pastores, alcanzando a los más pequeños) con la protección social de los más vulnerables y con iniciativas dinámicas –y socialmente aceptadas– de planificación familiar.

Avanzar en esa dirección supondría alejarse del escenario actual, en el que las emergencias alimentarias absorben gran cantidad de recursos que podrían reasignarse hacia las políticas de desarrollo destacadas en este artículo. Unas políticas que deberían contar con un compromiso coherente tanto por el lado nacional, incluido el de tipo financiero, como por el de la ayuda internacional, que debería ser más coordinada, rápida y flexible.

Por último, otra condición clave para la seguridad alimentaria en el Sahel, aunque no abordada aquí, es la de la necesaria estabilización en los territorios de esa región que sufren actualmente serios conflictos armados. Además de estrategias de seguridad y de las mejoras explicadas en las condiciones de vida de la población, eso va a requerir avances en la cohesión interna y en la gobernanza de los países y territorios afectados.

Referencias

WFP-World Food Programme. Scaling up for resilient individuals, communities and systems in the Sahel. Operational Reference Note. Dakar: WFP Regional Bureau for West and Central Africa, 2018.

Banerjee, Abhijit; Duflo, Esther; Goldberg, Nathanael; Karlan, Dean; Osei, Robert; Parienté, William; Shapiro, Jeremy; Thuysbaert, Bram y Udry, Christopher. «A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries». Science, vol. 348, n.º 6236 (15 mayo 2015).

Notas:

1- Las organizaciones yihadistas que tienen actualmente un mayor poder aglutinador en Mali, Burkina Faso y oeste de Níger son el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), en el que se integra la rama regional de Al Qaeda. Para hacer frente de forma más coordinada a las amenazas provocadas por el terrorismo, aspirando también a establecer un nexo entre seguridad y desarrollo, los cinco países objeto de este análisis crearon en 2014 una coalición regional llamada G5 Sahel. En la otra zona saheliana en conflicto (noreste de Nigeria y países en torno al lago Chad), actúan las dos facciones de Boko Haram, una de ellas, ISWA (Islamic State in West Africa), asociada a Estado Islámico.

2- La Alianza Sahel fue creada en julio de 2017 por Francia, Alemania y la Unión Europea, y recibió la adhesión del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como de otros países europeos (Italia, España, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Dinamarca); son observadores otros donantes importantes como Estados Unidos y Japón. Bajo un compromiso de coordinación reforzada entre donantes, el objetivo de la Alianza es promover, amplificar y acelerar la ayuda a los países de la coalición G5 Sahel.

3- La desertificación implica varias facetas de acentuación de la aridez y de pérdida de fertilidad de los suelos (UNCCD), aunque, con un criterio simple, se ha pretendido medir por un parámetro pluviométrico: el desplazamiento hacia el sur de la isoyeta 300 mm que marca el mínimo viable para la agricultura; la medición de ese desplazamiento ha estado dando resultados fluctuantes.

4- Como la reducción o el abandono de barbechos, por ejemplo.

5- Hay conflictos, por ejemplo, en las comunidades Peul entre la elite tradicional dominante (propietaria de mucho ganado) y las capas de pastores empobrecidos (o sin ganado), principalmente jóvenes. Estos últimos han sido una fuente de reclutamiento para los yihadistas.

6- La soudure es el período de supervivencia que trascurre desde el agotamiento de las reservas del año anterior (a veces, desde los primeros meses del año) hasta la siguiente cosecha (hacia septiembre/octubre, tras la estación estival de lluvias).

7- Las proyecciones de varios estudios sobre los efectos del cambio climático sobre cultivos como el mijo y el sorgo en el Sahel implican decrementos de rendimiento del orden del 10%-20%, desde la segunda mitad del siglo pasado hasta mediados del presente.

8- Declaración de Maputo sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Unión Africana (2003)

9- Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005)

10- Al respecto, Banerjee et al. (2015) examinan los resultados de seis de estos programas en Asia, África y América Latina.

E-ISSN: 2013-4428