Impacto de las crisis en el acceso y asequibilidad de la energía

La crisis energética y la pandemia de la COVID-19 han provocado un retroceso sin parangón desde principios de siglo en el objetivo de lograr el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos en el mundo. Aunque las políticas de los estados han mitigado el impacto sobre los consumidores, ello no ha impedido el aumento de la desigualdad energética, lo que es especialmente visible en las diferencias entre los ámbitos rural y urbano. Las ciudades tienen un papel clave para impulsar la renovación de viviendas y la eficiencia energética.

La pandemia de la COVID-19 y la reciente crisis energética han revertido parte de los progresos hacia el acceso universal a la energía y provocado el aumento de la pobreza energética global. En 2022, por primera desde que comenzó a registrarse esta estadística a principios de siglo, se incrementó el número de personas sin acceso a la electricidad, sobre todo en África Subsahariana, donde se encuentra el 80% de la población sin acceso a este servicio básico. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima en casi 75 millones el número de personas que recientemente obtuvieron acceso a la electricidad y que, probablemente, pierdan la capacidad de pagarla; y en 100 millones las que obtuvieron acceso a cocinar con energías limpias y, probablemente, vuelvan a usar biomasa tradicional (p.ej. madera, carbón o desechos de origen animal) para preparar la comida. Estos dos indicadores forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 7.1) de Naciones Unidas que quiere garantizar, de aquí a 2030, el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Pero no son los únicos indicadores utilizados por la Naciones Unidas para medir las dificultades de acceso a la energía, ya que también tiene en cuenta el acceso a las energías renovables (ODS 7.2) y a la eficiencia energética (ODS 7.3).

En Europa y en la mayoría de los países desarrollados, la dificultad de acceso a la energía se mide únicamente en términos de asequibilidad, dado que desde las últimas décadas el suministro ha estado garantizado. Así, la mayoría de las definiciones de pobreza energética hacen referencia a las dificultades de los hogares para cubrir sus necesidades energéticas básicas debido, principalmente, a un insuficiente nivel de ingresos, a precios altos de la energía o a una mala eficiencia energética de la vivienda. Entre estas necesidades se incluye la provisión de electricidad, gas natural, climatización de la vivienda, etc. y, normalmente, se dejan fuera los gastos relacionados con el transporte y las dificultades de empresas y pymes para acceder a la energía.

2022: escasez energética, aumento de precios y menor capacidad de pago

La reducción del suministro del gas natural ruso hacia Europa y el aumento de los precios energéticos a nivel global puso en la palestra la imperiosa necesidad de evitar racionamientos energéticos y asegurar el acceso asequible a la energía. Los países europeos, especialmente aquellos más dependientes de la importación de gas natural ruso, como Alemania o Italia adoptaron agresivas medidas para asegurarse el suministro proveniente de otros lugares, principalmente gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos, Noruega, Qatar o Australia. Este acaparamiento europeo de GNL, transportado por barcos, y la incapacidad de Rusia para redirigir sus exportaciones a través de gaseoductos provocaron la escasez del gas natural a nivel global, el aumento de los precios energéticos, así como el desabastecimiento de los países en desarrollo que no pudieron competir en precio para atraer los suministros. Hubo incluso casos en los que países emergentes, como Pakistán, vieron como las empresas energéticas incumplían sus contratos de suministro de largo plazo para dirigirse a otros mercados más lucrativos.

Además, este aumento de los precios energéticos se produjo en un contexto de desaceleración económica –la tercera más abrupta en 50 años– e inflación generalizada –tercer repunte más rápido desde los años ochenta del siglo pasado–. Ello dio lugar, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a que por primera vez en este siglo el crecimiento real de los salarios a nivel global fuera negativo, lo que se tradujo en una fuerte pérdida del poder adquisitivo y en una mayor dificultad para pagar los insumos energéticos. Ello fue especialmente intenso para la clase media y los hogares de bajos ingresos, los cuales invierten una mayor proporción de su renta disponible en bienes y servicios esenciales que, además, experimentaron un aumento de precios superior al de otros productos no esenciales.

A nivel global, los hogares gastan cerca del 7% de sus ingresos en energía, destinándose la mitad a pagar la calefacción. Esta cifra enmascara el mayor peso de las economías avanzadas en la elaboración de ese promedio y de otras desigualdades existentes. En los países más desarrollados, el 20% de los hogares de la población con menores ingresos consumen apenas un tercio de la energía consumida por el 20% de los hogares más ricos, mientras que en las economías emergentes y en desarrollo los hogares más pobres consumen hasta nueve veces menos energía que los hogares más ricos, a pesar de dedicar una proporción de su renta mucho más alta a costearlo. Estas diferencias, estimadas en el World Energy Outlook (2022), podrían ser mucho más altas si se incluyera el consumo energético del transporte (como el de la gasolina). Entre grupos sociales, los desempleados, los pensionistas y las familias monoparentales o con menores a cargo y/o con bajo nivel educativo sufren una mayor incidencia de pobreza energética, así como los hogares en zonas rurales o semiurbanas.

Además del factor renta, estas diferencias se explican porque los hogares con menores ingresos suelen vivir en edificios menos eficientes que requieren un mayor consumo energético para mantener el mismo nivel de confort. Asimismo, en países emergentes, los hogares con menor renta utilizan combustibles de baja calidad y más contaminantes (como el carbón vegetal o el gas licuado del petróleo) que, además, suelen experimentar una mayor volatilidad en sus precios. Por último, cabe señalar que los consumos energéticos y las privaciones son muy diferentes según la geografía. En los países desarrollados, la demanda para calefacción supone ocho veces la demanda para refrigeración, ya que solo se necesita cubrir un promedio de 700 grados-día de refrigeración (CDD)1 . Sin embargo, en los países emergentes se experimentan 2.150 CDD al año, pero solo un 30% de los hogares tiene acceso al aire acondicionado. En la India, por ejemplo, solo el 11% de los hogares tiene acceso a ese servicio, y en África, apenas el 7%, según datos de la AIE.

Por si estos impactos no fueran suficientes, la crisis económica y la inflación han provocado una ralentización de las inversiones en electrificación, sobre todo en países en desarrollo cuyas divisas se han depreciado fuertemente. Además, la alternativa de impulsar el autoconsumo en viviendas se ha visto menoscabada por al aumento del coste de los paneles solares, que acumula un incremento de entre un 30% y un 40% desde 2020. Ello ha dificultado especialmente la mejora del acceso a la energía en zonas rurales en estos países, que disponen de conexiones de red deficientes o inexistentes y dependen en mayor medida de la energía solar para obtener electricidad.

El papel del Estado

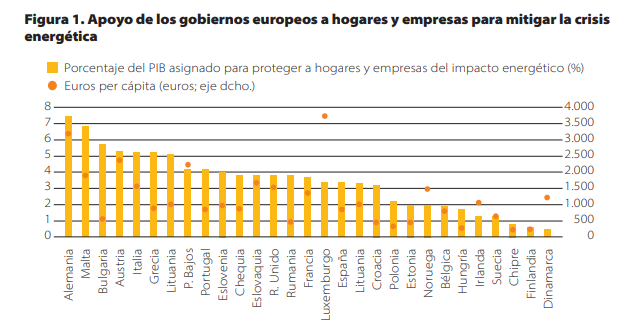

En este contexto, el impacto de la crisis energética sobre los hogares y empresas ha sido muy diferente en función de la capacidad financiera de los estados. El centro de pensamiento Bruegel estima que, desde el comienzo de la crisis energética en septiembre de 2021 hasta enero de 2023, los países europeos han destinado 758.000 millones de euros para proteger a los consumidores del aumento de los costes energéticos. Según sus cálculos, la Unión Europea (UE) ha asignado 646.000 millones de euros, aunque el 40% de los mismos (265.000 millones de euros) corresponden a Alemania, que ha dedicado el 7,4% de su PIB (3.180 euros por habitante) a blindar su economía del impacto energético. En comparación, los países de la UE dedicaron en promedio solo el 3,5% de su PIB (1.161 euros por habitante) (véase figura 1).

Fuente: Bruegel (2023)

Por este motivo es muy importante distinguir entre la evolución e impacto del precio mayorista de la energía respecto del precio minorista que pagan los consumidores, ya que es distinto el precio teórico de la electricidad respecto al efectivamente pagado tras tener en consideración los impuestos, peajes, el bono social y otros tipos de ayudas. También es relevante señalar que la mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos europeos han sido de carácter genérico (como la reducción del IVA e impuestos específicos) y tan solo el 18% de estas han tenido en cuenta el nivel de ingresos de los hogares.

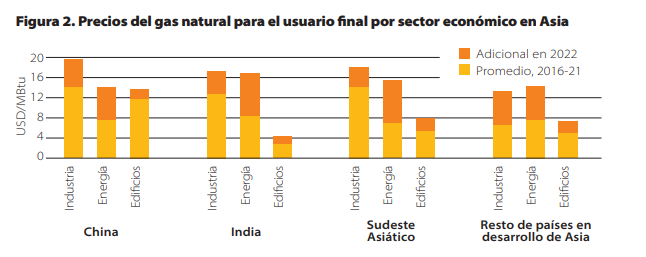

En general, los países emergentes han tenido una menor capacidad fiscal para intervenir en el mercado. Quizás por ese menor margen fiscal, las medidas adoptadas han estado más enfocadas en los hogares (nótese en la figura 2 como el incremento del precio –barra naranja– es más pequeño en el caso de los edificios, como viviendas, que para otros sectores de la economía). Entre estas intervenciones destacan los topes a los aumentos de tarifas y los subsidios para las facturas de los hogares de bajos ingresos.

Nota: Dólares estadounidenses (USD) por millón de unidades térmicas británicas (MBtu)

Fuente: World Energy Outlook (2022)

Otra medida de protección aplicada por la mayoría de los países es el uso de legislación y tarifas reguladas que protegen especialmente a los hogares más vulnerables. En el caso de España, este sería el caso de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para pagar el gas natural o el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) para pagar la electricidad, aunque paradójicamente en esta crisis el PVPC se haya comportado peor que las tarifas del mercado libre. En caso de cortes de suministro, los hogares y las pequeñas empresas en el interior de las ciudades (ya que es imposible diferenciar el destino del suministro) serían los últimos consumidores en verse afectados por las restricciones, junto con los servicios básicos como los hospitales.

Por último, cabe destacar también que la mayoría de los gobiernos estimularon la reducción de la demanda energética, que se contrajo de manera espectacular en Europa debido a una meteorología favorable y a la destrucción de demanda, principalmente, en el sector industrial intensivo en energía. Al mismo tiempo, se reactivó la producción de energía procedente de combustibles fósiles y se aumentaron las inversiones en renovables y eficiencia energética, con el objetivo de mejorar la capacidad de lidiar con una crisis similar en el futuro.

La dimensión urbana

A escala global, existen grandes diferencias entre el ámbito rural y el urbano respecto al acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos (ODS 7.1). El acceso a la electricidad en el ámbito urbano está prácticamente estancado desde 2016 en torno al 97% de la población (frente al 83% en zonas rurales), aunque esta ratio se reduce al 78% en el caso de las áreas urbanas situadas en el África Subsahariana, según los últimos datos disponibles del Tracking SDG7. Aunque la ratio de incremento de la electrificación urbana es de apenas del 0,2% anual (frente al 1,1% en zonas rurales), en términos absolutos el número de personas que acceden a la electricidad en zonas urbanas es mayor que en las zonas rurales debido al rápido incremento de la urbanización. En cualquier caso, al ritmo actual muy difícilmente se logrará el acceso universal a la energía antes de 2030 que establecen los ODS. Según la AIE, menos de la mitad de los países alcanzarán a tiempo esta meta. Por otro lado, la falta de acceso a la electricidad limita la capacidad de los hogares de mejorar sus condiciones de vida, acceder a servicios públicos de calidad (como la sanidad) y salir de la pobreza. En el ámbito urbano, esto contribuye a que un 14% de la población a nivel global aún no tenga acceso a formas limpias de cocinar.

Respecto al impacto de la crisis en Europa, los hogares situados en el ámbito rural han visto aumentar su factura en mayor proporción que los hogares en zonas semiurbanas y urbanas, ya que los hogares rurales gastan más para calentar las viviendas y en transporte privado debido a sus mayores necesidades de movilidad y falta de alternativas. En cuanto al impacto, tras tener en cuenta la adopción de las medidas por parte de los estados, existe una gran heterogeneidad en función de las medidas adoptadas en cada territorio. En el caso de España, un informe del Basque Centre for Climate Change, considera que los hogares situados en zonas rurales o municipios de menos de 10.000 habitantes han sido los más beneficiados por las medidas adoptadas, si se consideran las políticas adoptadas en torno a los carburantes (ya que los habitantes en las zonas rurales utilizan el coche en mayor proporción).

Las ciudades tienen un papel crucial en la reducción del consumo de energía mediante el impulso a la renovación de viviendas y la mejora a la eficiencia energética. Durante esta crisis, las urbes han tomado medidas como el reajuste de las temperaturas de los edificios públicos, la mejora de la eficiencia de la iluminación pública, la incentivación del transporte público y la difusión de iniciativas de ahorro energético. A medio plazo, el impacto de estas medidas será más visible teniendo en cuenta que tres de cada cuatro edificios en Europa tiene un bajo rendimiento energético y la climatización de los edificios residenciales supone más de la mitad del consumo urbano de gas natural. Afortunadamente, en Europa no ha sido finalmente necesario activar los planes municipales de emergencia para apagones, que incluyen puntos de encuentro y procedimientos de evacuación, centros de calentamiento en los principales espacios públicos y limitar el consumo de energía en edificios y entornos urbanos.

En definitiva, la crisis energética y la pandemia han provocado un retroceso sin parangón en las últimas décadas en el objetivo de lograr el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Al respecto, las políticas de los estados han sido fundamentales para mitigar el impacto sobre los consumidores, aunque el esfuerzo financiero que ello ha conllevado no es sostenible en el tiempo. También se ha puesto de manifiesto la importancia de la asequibilidad y la necesidad de que la transición energética sea justa para evitar una reacción social negativa que limite la ambición climática.

Nota:

1- Un CDD mide qué tan cálido es un lugar determinado al comparar la temperatura con una temperatura base estándar. La AIE calcula los CDD con una temperatura base de 18 °C y tiene en cuenta el impacto de la humedad.

Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.