Género y carreras políticas en América Latina: la brecha en la permanencia legislativa

Mercedes García Montero, Profesora titular de Ciencia Política e investigadora, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. mercegar@usal.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9598-449X

Cristina Rivas Pérez, Profesora ayudante doctor de Ciencia Política e investigadora, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. crisrivas@usal.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0880-4316

El artículo analiza la posibilidad que tienen las parlamentarias latinoamericanas de desarrollar una carrera legislativa que les permita afianzar su trayectoria al interior del Parlamento. A partir de los datos pertenecientes a 18 países de América Latina contenidos en la base de datos del Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA-USAL), se ponen a prueba diferentes determinantes con potencial impacto en la permanencia legislativa: la ambición y la dedicación, la carrera política, el partido político, así como las características sociodemográficas de los y las parlamentarias. Además, para el caso de las diputadas, se contrasta el peso de factores que la literatura sobre género ha encontrado como relevantes. Los hallazgos revelan que la carrera legislativa difiere por razón de género, al ser diferentes los elementos que inciden en la probabilidad de continuar en el cargo de los legisladores y las legisladoras.

En América Latina encontramos el primer país del mundo que aprobó una ley de cuotas como mecanismo de acción afirmativa para el acceso de la mujer a los cargos representativos. Concretamente fue Argentina en 1991 y, a partir de ese momento, numerosos países de la región establecieron diferentes marcos normativos para derribar los obstáculos de acceso de las mujeres a la política. Son muchos y relevantes los trabajos que abordan, en el marco de la región, la efectividad y el impacto de las cuotas como mecanismo para asegurar la representación descriptiva (Pitkin, 1985) de las mujeres. A lo largo de las casi tres décadas desde la aprobación de esta ley pionera, se ha incrementado, en diferentes grados, la presencia de legisladoras e incluso unos pocos países –Bolivia, Costa Rica, Nicaragua– cuentan en la actualidad con una representación paritaria1.

Sin embargo, feminizar la política y su institución representativa va más allá del incremento de la presencia de las mujeres en el espacio político (Lovedunski, 2005). Si bien no es objeto de este trabajo entrar en el contenido de las perspectivas e intereses que defienden las mujeres dentro de los espacios legislativos desde una perspectiva de comportamiento político, sí se parte de la premisa de que la participación política de las mujeres genera procesos que hacen posibles cambios en la configuración de la representación sustantiva (Pitkin, 1985). A su vez, el incremento de su presencia permite situar el foco de atención en la posibilidad que tienen las legisladoras no solo de llegar, sino también de desarrollar una carrera legislativa que les permita afianzar su trayectoria al interior del Parlamento.

Al respecto, este estudio se pregunta si los y las representantes de América Latina tienen las mismas probabilidades de permanecer en su cargo en el órgano legislativo y si, más allá de un primer período, la permanencia obedece a las mismas razones. Para responder estas preguntas de investigación, el trabajo pone a prueba diferentes determinantes que se agrupan en torno a la ambición y la dedicación, la carrera política, el partido, así como las características sociodemográficas. Además, se contrasta el peso, para el caso de la permanencia legislativa de las diputadas, de factores que la literatura sobre género encuentra relevantes, tales como las cuotas y la edad reproductiva y de crianza. La evidencia empírica que se utiliza en el estudio es extraída del Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA-USAL) del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca2, el cual presenta una enorme riqueza de datos para comprobar, tanto de forma diacrónica como longitudinal, los perfiles individuales y las actitudes de las legisladoras latinoamericanas en comparación con sus pares varones. Específicamente, se utilizan los datos de 18 países de la región referentes a legislaturas comprendidas entre los años 2000 y 2019.

El artículo está estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se presentan los argumentos teóricos que la literatura ha manejado para explicar la permanencia en el cargo legislativo y los factores que potencialmente impactan en la posibilidad de mantener en el tiempo una carrera legislativa, especialmente para las parlamentarias; en segundo lugar, se presenta la metodología del trabajo, los datos, las variables y el tratamiento estadístico, exponiéndose de manera descriptiva las diferencias por género de las variables explicativas; en tercer lugar, se muestra la evidencia empírica del trabajo y se analizan las variables que influyen en la continuidad de la carrera legislativa de los diputados y las diputadas; por último, se exponen las conclusiones extraídas del análisis.

La permanencia como camino hacia la carrera legislativa

La permanencia en el cargo legislativo, bien a través de la reelección continua o alterna, permite la configuración de cierta profesionalización parlamentaria e incentiva la mejora de los niveles de desempeño de los políticos (Sartori, 1994). Además, puede contribuir a la consolidación de la democracia representativa, al mejorar la rendición de cuentas, ya que el político, en su interés por continuar su carrera (Mayhew, 1974; Fiorina, 1974), debe responder ante los votantes por sus acciones. El abordaje de este tema se puede hacer desde dos perspectivas: por un lado, poniendo el foco de atención en los votantes y en las razones que los llevan a inclinarse por uno u otro candidato, lo que encaminaría a realizar un análisis más próximo al comportamiento electoral para valorar el éxito que tendrá un candidato en su intento de ser reelegido; y, por el otro, centrándose en los candidatos y en las razones más individuales que los llevan a volver a postularse, así como en los factores, incentivos y obstáculos que inciden en dicha postulación. Esta última perspectiva es la que orienta este trabajo.

Al poner la atención en el candidato, se hace imprescindible mencionar la trayectoria política, la cual obedece no solo a la destreza o habilidad del político, sino también a la existencia de ciertos incentivos determinados por las estructuras institucionales3, como el sistema electoral o la organización interna de los partidos, que configuran las reglas de acceso a los cargos electivos y su reclutamiento. Por tanto, la carrera legislativa4 se convierte en un juego marcado según reglas formales e informales que influyen en la oportunidad de los actores y en su toma de decisiones, pero en el que también están presentes los recursos individuales de los candidatos, marcados por su socialización, su carrera y sus redes políticas (Barragán, 2016).

Además de las variables citadas, los candidatos que pretenden acceder o continuar en sus cargos legislativos se enfrentan a un cálculo condicionado, desde una perspectiva racional, por el propio interés que, en ocasiones, es intangible para el investigador. Entre las variables que la literatura menciona como factores de peso en el análisis del coste y beneficio que conlleva la postulación o la continuidad en el cargo están la remuneración, la ambición o la conciliación familiar. Este último aspecto juega un papel de suma importancia en el caso de las mujeres políticas, tal como se abordará más adelante.

Hipótesis de los factores que impactan en la trayectoria política de las legisladoras

Como se ha puesto de manifiesto, son diferentes los factores que potencialmente impactan en la posibilidad de mantener en el tiempo una carrera legislativa, tanto para los hombres como para las mujeres, pero ¿los obstáculos en la trayectoria política están relacionados con el género? La literatura delimita algunas de las dificultades que enfrentan específicamente las mujeres y las relaciona con una cultura social y política estructurada por estereotipos de género que marcan lo público y lo privado (Lovenduski, 1997 y 2005; Htun y Jones, 2002; Archenti y Tula, 2008; Krook y Norris, 2014); con la dificultad para la conciliación familiar y la baja corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado por parte de los hombres (Archenti y Tula, 2008); con la existencia de diferentes violencias relacionadas con el género y, más específicamente, con la violencia política hacia o contra las mujeres (Htun y Piscopo, 2010;. Archenti y Albaine, 2013; Albaine, 2014); con menores recursos para la realización de campañas electorales; y con la desigualdad en el proceso de nominación y reclutamiento por parte de los partidos políticos (Ferreira Rubio, 2009; Roza et al., 2010; Hinojosa y Vázquez, 2018). Estos obstáculos condicionan la estructura de oportunidades políticas para las mujeres y son producto de la reproducción de patrones generizados (Acker, 1992; Broadbridge y Hern, 2008).

Para abordar las preguntas que guían este trabajo, es necesario tener presente estos obstáculos, así como ponerlos en juego con las variables que, tradicionalmente, se han considerado como configuradoras de las trayectorias políticas. Esta es la vía para perfilar si la permanencia legislativa de las diputadas latinoamericanas está marcada por los mismos factores que las de sus pares varones. El planteamiento teórico del que parten las hipótesis de trabajo es desarrollado en los siguientes párrafos.

La ambición y dedicación

Schlesinger (1966) fue el primero en plantear que la carrera política y el comportamiento de los actores políticos están condicionados, además de por las estructuras de oportunidades, por la ambición que estos mantengan. La ambición puede ser de diferentes tipos: progresiva (cuando se desea ocupar un puesto político mejor que el actual), estática (deseo de continuar en el cargo) o discreta (cuando el interés no pasa por ocupar el cargo más allá del período para el que fue elegido). Los trabajos que avanzaron en esta dirección se centraron, sobre todo, en la ambición progresiva y en la comprensión de cómo los posibles candidatos sopesan los costos, beneficios y riesgos de una candidatura para un cargo más alto (Abramson, et al.,1987; Black, 1972; Brace, 1984; Rohde, 1979). En América Latina esta agenda de investigación ha contado con trabajos relevantes5 que se han ocupado de contrastar el peso que la ambición, tanto progresiva como estática, tiene en la carrera política. No obstante, los análisis que relacionan el género y la ambición no son tan numerosos y sus resultados no son concluyentes (Fulton et al., 2006). Distintos autores centrados en el caso estadounidense6 encuentran que las mujeres poseen niveles de ambición inferiores al de los hombres, lo que podría estar condicionado por los roles tradicionales de género y los procesos de socialización, que desincentivan la ambición política de la mujer. Sin embargo, trabajos focalizados en América Latina ponen de relieve que los hombres y las mujeres mantienen niveles de ambición similares (Schwindt-Bayer, 2011; García Montero y Rodríguez, 2020).

Cabe señalar, sin embargo, que la ambición política no es constante y puede sufrir cambios a lo largo del ciclo político. Los datos en los que se basa este trabajo parten de las respuestas de los y las representantes que están ocupando un cargo legislativo y no permiten ver si el nivel de ambición al inicio de su carrera, antes de postularse, era diferente (Fox y Lawless, 2004; Fox et al., 2001; Lawless y Fox, 2005). Por lo tanto, no podemos conocer si el género tuvo un efecto en la inclinación inicial de dar el paso hacia la política, pero sí podemos aproximarnos a si la ambición impacta en la continuidad en el cargo. En este sentido, esperamos que la ambición tenga una influencia en la permanencia y que esta sea similar en los legisladores y legisladoras una vez que han dado el paso en su camino político.

Otro de los factores que pueden impactar en el deseo de continuar en el cargo legislativo es la remuneración obtenida (Squire, 1998). La consideración de que se recibe un salario suficiente permite una mayor profesionalización y alienta la dedicación exclusiva a la política (Alcántara, 2012). Así, esperamos que los legisladores que piensan que reciben un salario suficiente, o para quienes este se ha visto incrementado desde que ocupan su cargo, deseen permanecer en el cargo más allá de una legislatura. No obstante, cabe señalar que esperamos ciertas diferencias de percepción entre ambos géneros. García Montero y Rodríguez (2020) muestran que las diputadas conciben, en mayor medida, que su salario es suficiente y que su dedicación a la política ha mejorado sus ingresos en un grado mayor que los diputados. La razón que está detrás de esta diferencia es la persistencia de la desigualdad económica y salarial entre hombres y mujeres en la sociedad, lo que hace más probable que el ingreso en la política haya mejorado, en mayor medida, la situación económica de las legisladoras empujando su deseo por continuar.

La carrera política

Contar con carreras y experiencias políticas largas son recursos individuales de los candidatos que mejoran su posibilidad tanto de ser seleccionados por los partidos políticos como de salir victoriosos en la contienda electoral. En este sentido, esperamos encontrar que estas variables se asocien de forma positiva con la permanencia en el cargo. No obstante, la posibilidad de construir una carrera política sólida no es igual para hombres y mujeres. Trabajos como el de Bjarnegard (2013) o los de Franceschet y Piscopo (2014) y Caminotti et al. (2011) para América Latina evidencian que para las mujeres es más difícil construir redes de capital político y acceder a los recursos informativos y materiales sin los cuales es difícil afianzar la carrera política (García Montero y Rodríguez, 2020). Si bien las cuotas han facilitado el acceso al Legislativo, el camino para lograr cargos electivos más allá del Parlamento, así como al interior de la cúpula del partido, sigue siendo difícil. Por ello, esperamos que las mujeres tengan una carrera política más ligada a cargos intermedios en la estructura partidista, lo cual puede incentivar que tengan mayores alicientes para permanecer en el Parlamento.

Los partidos políticos

Dentro de la estructura de oportunidades políticas, el partido tiene un peso fundamental por su papel clave en el proceso de nominación de los candidatos. La literatura sobre género observa que los partidos actúan como reproductores de los sesgos de género en la arena política (Htun, 2002; Krook, 2010; Dittmar, 2015; Bjarnegard y Kenny, 2015). A ello contribuye el hecho de que los avances establecidos por la regulación de las cuotas en la región no han estado acompañados, como ya ha sido dicho, por normas que regulen la paridad al interior de las estructuras directivas de los partidos donde las mujeres están subrepresentadas (Llanos y Roza, 2015).

En el proceso de selección de los candidatos que realizan las élites partidistas, sin duda, subsiste la visión de quién es más capaz de obtener una victoria electoral. En este sentido, si asumimos que los partidos políticos desean ganar, deberán tener en cuenta las posibilidades y recursos de los candidatos a la hora confeccionar las listas electorales (Siavelis y Morgenstern, 2008). Este trabajo no aborda la primera nominación, sino que está centrado en la posibilidad de permitir una nueva postulación. Así, esperamos que los candidatos que han obtenido un escaño puedan tener las mismas posibilidades a la hora de mantenerse en el cargo si cuentan con trayectorias políticas iguales, pero no podemos comprobar, a partir de nuestra base de datos, si los partidos políticos favorecen a los diputados en detrimento de las legisladoras.

Sin embargo, sí podemos analizar el peso que el partido tiene sobre la permanencia de los legisladores en las cámaras bajas teniendo en cuenta dos características: la posición del partido dentro de la estructura de gobierno del país –si son partidos de gobierno o de oposición– y su ubicación ideológica. En relación con el primer aspecto, si el partido del legislador es un partido de gobierno, se pueden generar oportunidades para un movimiento ascendente hacia el Gobierno, lo cual puede alentar el deseo de permanecer activo en la política independientemente de si se es hombre o mujer. Respecto a la ideología, Santana y Aguilar (2018), analizando los parlamentos autonómicos españoles, encuentran que los partidos de izquierda presentan más candidatas que los partidos de derecha. De modo que hay más presencia legislativa de mujeres pertenecientes a partidos de izquierda; sin embargo, sus datos muestran que son los partidos de derecha los que tienen valores más altos en la promoción de la continuidad de las mujeres legisladoras de sus filas, lo que da lugar a que la permanencia en el tiempo de las mujeres de partidos de derecha sea superior. En ese sentido, el artículo pondrá a prueba si esta relación se extiende más allá del caso español.

Las variables sociodemográficas: los costes personales de la mujer política

En el trabajo incluimos seis variables sociodemográficas con impacto potencial en la carrera política: nivel educativo, edad, edad reproductiva y de crianza, estado civil, familiares en política y ubicación ideológica.

Referente al nivel educativo, esperamos que este se asocie con la permanencia legislativa; del mismo modo, como ponen en evidencia diversos trabajos empíricos (Studlar y McAllister, 1991; Valiente et al., 2013; Uriarte y Ruiz, 1999; Josefsson, 2014; Murray, 2010; Vergé, 2011; Mateos Díaz, 2009; García Montero y Rodríguez, 2020), no esperamos encontrar diferencias entre el nivel educativo de los legisladores y las legisladoras. Con relación a la edad, tanto las legisladoras como los legisladores que tienen mayor edad han contado con más posibilidades de desarrollar una carrera política, por lo que esperamos que tengan más opciones de optar a permanecer. No obstante, esto no significa que la edad tenga un impacto igual en hombres y mujeres. La carrera política requiere de un nivel de dedicación intenso y los horarios no siempre son regulares, estando sujetos a cambios provocados por las coyunturas políticas que dificultan la conciliación familiar (García Montero y Rodríguez, 2020)7, especialmente durante la edad reproductiva o durante el período de crianza de los hijos, lo que puede retrasar tanto el ingreso de las mujeres en la política, como su permanencia. Por ello se ha incluido una variable específica que tiene en cuenta este hecho8 en el análisis de la permanencia de las diputadas.

En cuanto al estado civil, numerosos trabajos centrados en diferentes parlamentos del mundo (Valiente et al., 2013; Uriarte y Ruiz, 1999, Rosenbluth et al., 2015; Franceschet y Piscopo, 2014: García Montero y Rodríguez, 2020) muestran las diferencias existentes entre representantes varones y mujeres: los legisladores están casados o conviven en pareja en un porcentaje muy superior al de las legisladoras (García Montero y Rodríguez, 2020), lo que vuelve a poner en evidencia la dificultad de la conciliación en el mundo político. En este sentido, esperamos que entre las mujeres casadas o en pareja disminuya la probabilidad de continuar en el cargo. Asimismo, se valora el peso que puede tener el contar con familiares en política; una cuestión que, tradicionalmente, se ha mencionado como discriminadora de la trayectoria a la hora de decantar la dedicación hacia la política (Uriarte, 1997; Mateos Díaz, 2009; García Montero y Rodríguez, 2020). Las conexiones familiares en política pueden ser claves en el proceso de socialización de las personas en relación con el mundo político y contribuyen a la generación de redes políticas, recursos e información, por lo que esperamos que tengan un peso similar en hombres y mujeres, aunque consideramos que es especialmente importante para las mujeres políticas al ser un aliciente que aminora los obstáculos establecidos por los roles tradicionales de género. Por último, dentro de las variables sociodemográficas, se ha introducido la ubicación ideológica de los legisladores como variable de control.

Las cuotas

La literatura en torno a las cuotas ha mantenido un extenso debate en torno a la eficacia que puede tener la configuración de uno u otro diseño en el incremento de la presencia de mujeres en los cargos representativos. Pero en lo que sí se coincide es en señalar el peso insoslayable de este factor en la presencia ascendente de mujeres en los órganos legislativos (Htun, 2000; Bonder, y Arboleda, 2009; Roza et al., 2010). Sin embargo, como ya se ha dicho, este estudio no pretende explicar la nominación al cargo, más relacionada con la aprobación de este tipo de medidas, sino la permanencia en el mismo. Por ello no es tan claro que las cuotas tengan una influencia en la promoción de las diputadas por parte de los partidos políticos, por lo que se introduce esta variable con un carácter de control.

Metodología, datos y variables

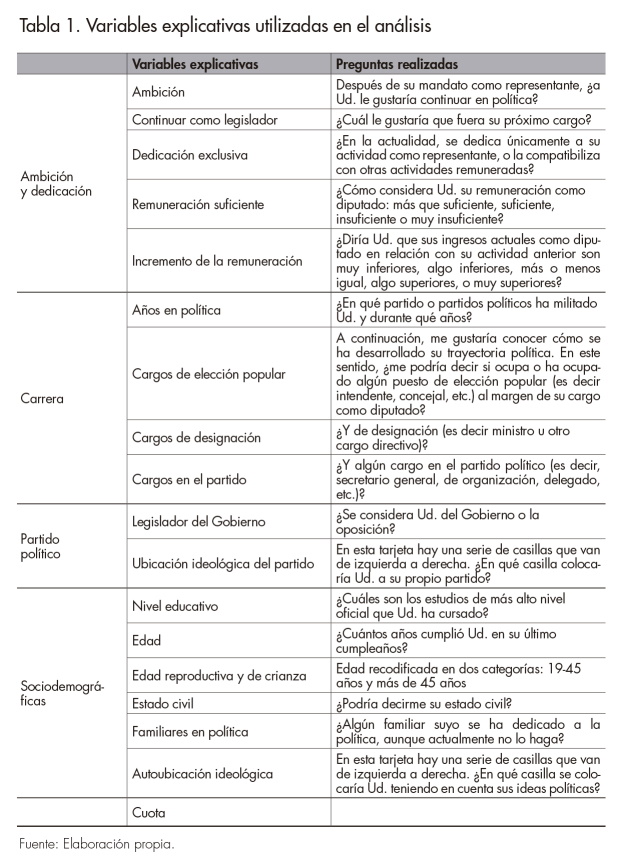

Los datos del proyecto PELA-USAL, que aportan la evidencia empírica del artículo, se corresponden con los trabajos de campo llevados a cabo entre los años 2000 y 2019 y contienen las entrevistas realizadas a los y las diputadas de las legislaturas correspondientes a ese período en 18 países de América Latina (véanse los anexos 1 y 2). La variable dependiente –permanencia en el cargo legislativo– es una variable dicotómica que mide si los diputados o diputadas están ocupando el cargo por primera vez o llevan más tiempo en la Cámara9. Por su parte, las variables independientes utilizadas –expuestas en las hipótesis del apartado anterior– están resumidas en la tabla 1.

Para el contraste de las hipótesis, dado el carácter dicotómico de la variable dependiente, se han llevado a cabo dos regresiones logísticas segmentando la base de datos por género. La pretensión es captar los factores que incrementan la probabilidad de permanecer en el cargo de hombres y mujeres, así como comparar si la posibilidad de que las legisladoras desarrollen una carrera legislativa obedece a razones diferentes. Al respecto, se espera que algunas variables tengan un impacto distinto en la permanencia de hombres y mujeres. Por este motivo, salvo la edad reproductiva y la cuota que son aplicadas específicamente a la muestra de mujeres, todas las demás variables son incluidas en los dos análisis.

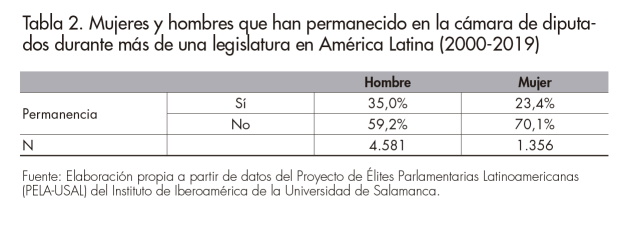

A continuación, la tabla 2 muestra el número de legisladores que componen nuestra muestra, así como el porcentaje de hombres y de mujeres que han permanecido en el Parlamento por más de un período durante los años de los que se ocupa este análisis. La región no se caracteriza por altas tasas de reelección legislativa y la permanencia en la cámara es baja para ambos sexos. No obstante, las diferencias son claras por género. Así, mientras que los hombres que están ocupando su escaño por primera vez constituyen el 59,2% de los legisladores entrevistados, en el caso de las mujeres este porcentaje asciende hasta el 70,1%. De ahí la necesidad de comprobar los factores que están detrás, tanto de la permanencia, como de la diferencia por género.

Por su parte, la tabla 3 contiene información acerca de las variables explicativas utilizadas en el artículo cruzadas por género. Para comprobar si existen diferencias entre hombres y mujeres se ha utilizado el estadístico chi-cuadrado. Como se puede observar, hay algunas diferencias que son claramente significativas entre ambos sexos. Así, a pesar de que la práctica totalidad de diputados de América Latina desea continuar en política una vez finalice su mandato como parlamentario, el tipo de ambición difiere significativamente por género. De modo que, mientras el 50% de los diputados desea continuar en su cargo como legislador, tan solo el 45% de las diputadas piensa en la reelección, aspirando estas a otro tipo de cargos en el Ejecutivo o en el Gobierno nacional. La dedicación exclusiva a su labor también presenta diferencias significativas: el 75% de las mujeres se dedica de manera exclusiva a su actividad legislativa frente al 57% de los hombres, lo que supone que, en torno a la mitad de los diputados, compaginan su labor parlamentaria con otro tipo de actividades, frente a un 24% de las diputadas en la misma situación.

En relación con la percepción sobre la remuneración, las disimilitudes vuelven a ser claras. Aunque, en términos generales, los legisladores se muestran satisfechos con su remuneración salarial, son las mujeres quienes en mayor porcentaje se muestran satisfechas con su salario, el cual consideran suficiente el 73,7%. En cuanto a los factores identificados con la carrera política, si bien los legisladores de ambos sexos mantienen una experiencia similar al interior de sus partidos y en la ocupación de cargos de designación y de responsabilidad, son marcadas las diferencias tanto en la duración como en la ocupación de cargos de elección popular anteriores a su elección en el Congreso, visualizando que las carreras son distintas para hombres y mujeres. Respecto a las variables relativas al partido político, estar en el Gobierno o en la oposición presenta diferencias por género, aunque ello tiene una fuerza estadística inferior a otras variables analizadas. Así, algo más de la mitad de los diputados y las diputadas se encuentran en la oposición, aunque el porcentaje de mujeres en el partido del Gobierno es ligeramente superior al de los hombres. La segunda variable considerada dentro este grupo es la ubicación del partido. Los partidos de izquierda superan a los partidos de derecha con respecto a la representación de género facilitando, en mayor medida, la entrada de las mujeres en la política. Frente al 37,9% de legisladoras de partidos de izquierda en los parlamentos latinoamericanos, encontramos un 23,8% de ellas en partidos de derecha. Una diferencia, además, estadísticamente significativa respecto al porcentaje de legisladores de izquierda (29,7%).

- Consultar tabla 3 en el archivo pdf del artículo

Por último, encontramos el impacto que las variables sociodemográficas tienen en la carrera parlamentaria de las diputadas. Tener o haber tenido familiares en política presenta diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor el porcentaje de diputadas que cuentan con familiares en política que el de sus homólogos. Pero, sin duda, son el estado civil y el hecho de estar en edad reproductiva y de crianza las principales variables sociodemográficas que diferencian a los diputados y las diputadas. Así, el 42% de las legisladoras latinoamericanas están solteras, divorciadas o viudas, frente al 16% de los legisladores en esas situaciones, y más del 50% no se encuentra en el rango de edad en el que el cuidado de los hijos adquiere más importancia, frente al 60% de los diputados en esta misma situación, evidenciando que el cuidado de la familia dificulta la carrera política de las mujeres en mayor medida que la de los hombres.

Otra de las principales diferencias según el género de los legisladores es su ideología; las diputadas tienen una posición ideológica media más a la izquierda (4,64) que sus pares (5,05), lo cual concuerda con el hecho de que las mujeres que ocupan un puesto en el Parlamento provengan más de partidos de izquierda que de partidos de derecha. En cuanto al nivel de estudios, los datos reflejan que no existe ninguna relación entre el género y el nivel educativo de los parlamentarios, ya que, en términos generales, los parlamentarios latinoamericanos tienen un nivel educativo alto.

Los factores explicativos de la permanencia legislativa

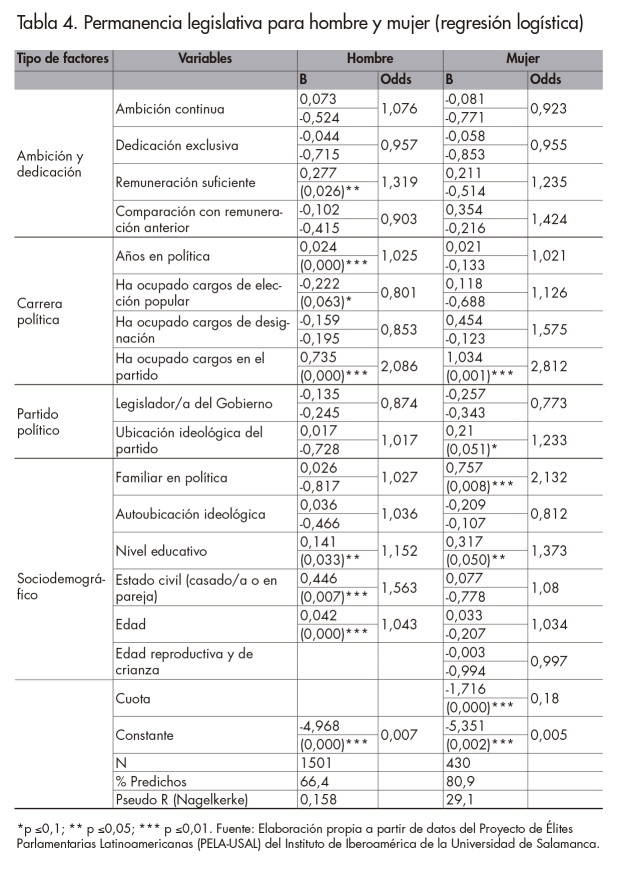

Para valorar las variables que influyen en la continuidad de la carrera legislativa de los diputados y de las diputadas, en la tabla 4 se muestra el resultado de las regresiones logísticas llevadas a cabo en el análisis, el cual pone en evidencia que las razones que impactan en la permanencia en el cargo son diferentes por género10.

Los factores relacionados con el deseo de continuar en el cargo (ambición continua) no incrementan la probabilidad de la permanencia legislativa ni para los hombres ni para las mujeres; es más, en el caso de las legisladoras, el signo negativo pone en evidencia que la relación es inversa a la esperada. Únicamente, la percepción en torno a la remuneración parece tener fuerza para los legisladores en el sentido de la hipótesis establecida, de modo que, entre los hombres que consideran que su remuneración es suficiente, se ve incrementada su posibilidad de continuidad.

Las diferencias se hacen más notorias si nos centramos en la carrera política, ya que esta tiene una importancia menor en la continuidad de las mujeres que en la continuidad legislativa de sus colegas. Ello es un indicio de que los partidos políticos pueden reproducir sesgos de género a la hora de promocionar a las mujeres, tal como sostiene la literatura. En los hombres que tienen trayectorias más largas se ve incrementada la posibilidad de la permanencia, lo cual no ocurre entre las mujeres. Además, se observa que entre los legisladores que han tenido éxito en su trayectoria política anterior, al haber ocupado cargos electivos, disminuye la probabilidad de la continuidad legislativa, lo que puede obedecer a que el capital político creado genere una ambición progresiva en el candidato, llevándolo a la búsqueda de cargos percibidos como más relevantes. La única variable que mantiene un peso significativo para hombres y mujeres relacionada con la carrera política es haber ocupado cargos dentro de la estructura partidista, evidenciando que trabajar para el partido puede tener como premio la continuidad legislativa (para las diputadas se ve incrementada en 2,8 veces la permanencia).

En relación con el partido político del legislador y el lugar que ocupa dentro de la estructura de gobierno (si es un partido político que apoya al Gobierno o es un partido situado en la oposición), ello no muestra asociación con la permanencia legislativa. No obstante, la ubicación ideológica del partido sí tiene un impacto sobre las diputadas, aunque débil, que confirma los hallazgos de Santana y Aguilar (2018) para el caso de los parlamentos autonómicos españoles. Así, a pesar de que hay más mujeres de partidos políticos de izquierda en los parlamentos latinoamericanos, evidenciando que estos ponen menos cortapisas a su entrada, son los partidos de derecha los que promocionan, en mayor medida, la continuidad de la carrera legislativa de sus diputadas.

Las variables sociodemográficas también evidencian que la permanencia es diferente según el género. El haber tenido o tener un familiar en política incrementa la probabilidad de permanencia legislativa para las diputadas en 2,13 veces, lo que revela la importancia que tienen las redes políticas para la mujer, a diferencia de sus homólogos varones, cuya continuidad no está asociada con los lazos familiares. La ubicación ideológica también está asociada a la continuidad de las mujeres en el Legislativo. Las mujeres con una tendencia ideológica hacia la izquierda tienen más probabilidad de ocupar el cargo representativo durante más de un período, aunque parezca contradictorio, como se explicará más adelante. Esta variable no tiene ningún efecto en el caso de los hombres.

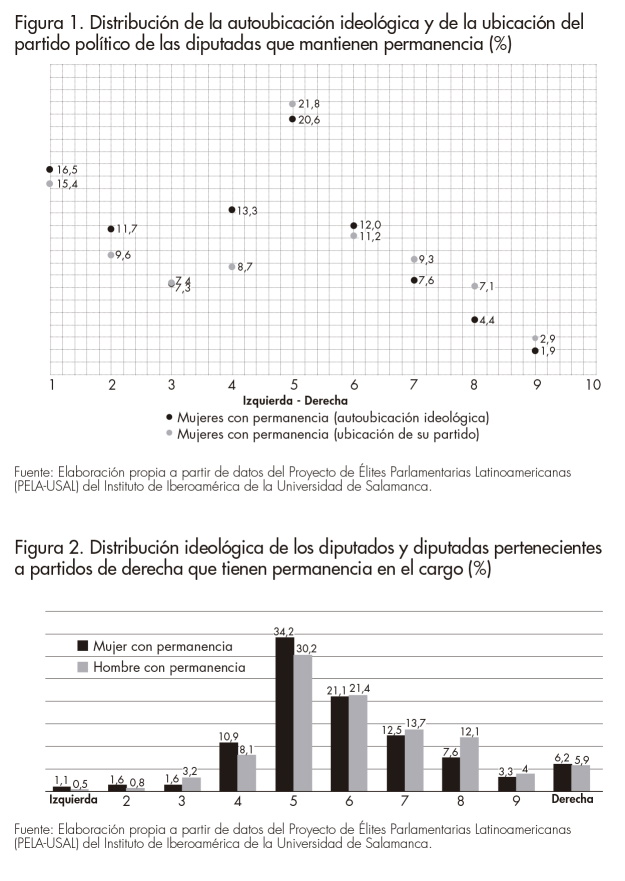

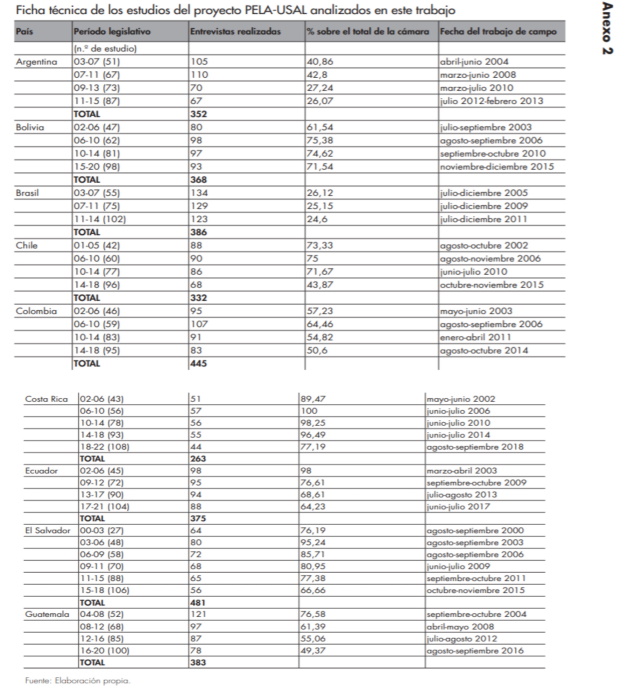

Esta relación merece una atención especial, dado que son los partidos de derecha, tal como se ha visto, los que promocionan más a las diputadas pertenecientes a sus partidos. En este sentido en la figura 1 se pueden ver, para las mujeres que han ocupado más de un período legislativo, estas dos tendencias en apariencia contradictorias y que están motivadas por el hecho de que los partidos de derecha promocionan entre sus filas a las diputadas más moderadas en términos ideológicos, tal como se puede ver en la figura 2, que contiene información acerca de la ubicación ideológica de los diputados y diputadas que han tenido continuidad en el seno de partidos de derecha.

Como se vio en el apartado anterior, los legisladores están casados o tienen pareja en una proporción muy superior a la de las legisladoras. La hipótesis de que la carga familiar no supone un obstáculo de igual relevancia para los hombres se ve confirmada en el análisis, ya que entre los varones casados o que conviven con sus parejas aumenta la probabilidad de continuidad legislativa. Sin embargo, entre las mujeres no es significativa esta asociación. Tampoco contar con más años incrementa la posibilidad de permanecer en el cargo para las políticas como lo hace, significativamente, en los hombres. La única variable relacionada con las características sociodemográficas, que muestra la misma dirección para hombres y mujeres, es el nivel educativo que, para ambos, aumenta la probabilidad de continuidad.

Mención especial merecen las dos variables introducidas en la regresión para el caso de las diputadas: la edad reproductiva y de crianza y las cuotas. La edad reproductiva y de crianza, si bien no tiene fuerza estadística, su signo sí muestra una tendencia afín a la hipótesis sostenida, esto es, un descenso de la permanencia entre las mujeres con edades comprendidas entre los 19 y 45 años, evidenciando que la conciliación de la vida familiar y la carrera política resulta más difícil para las mujeres. Como se planteó al inicio del artículo, la cuota es introducida en el análisis como una variable de control. No planteamos una hipótesis, al considerar que, si bien su efecto es innegable para la llegada de la mujer a los cargos representativos, no está tan clara su influencia en la continuidad legislativa de las mujeres que ya han llegado. El análisis estadístico revela que, en los casos donde se aplican cuotas, se ve reducida la probabilidad de la continuidad legislativa de la mujer. Por lo tanto, las cuotas no parecen incrementar la promoción de las mujeres por parte de los partidos políticos, aunque sí han sido y son imprescindibles para su entrada en el Parlamento. Este hallazgo requiere de un análisis más profundo, en el que se exploren los datos por país y de forma longitudinal; análisis que escapa al objeto del presente artículo.

Los datos expuestos en el trabajo muestran que, si bien los legisladores y las legisladoras comparten una serie de factores que ayudan a incrementar sus posibilidades de permanencia tales como un alto nivel educativo y el contar con una trayectoria al interior de la estructura partidista, son más las diferencias que las semejanzas en sus probabilidades de continuidad. El perfil del diputado que logra continuidad legislativa es el de un político que, además de tener un nivel educativo alto y contar con una carrera al interior del partido, no ha ocupado cargos electivos, lleva años de trayectoria política, considera que su remuneración es suficiente y está casado. Por su parte, las diputadas tienen menos posibilidades de permanecer en el Legislativo y, entre aquellas que lo logran, además de por los citados factores compartidos con los varones, es más probable que provengan de partidos de derecha, que mantengan una posición ideológica moderada y que tengan familiares en política lo cual les ha permitido conformar redes políticas.

Conclusiones

Durante las tres últimas décadas, los países latinoamericanos han experimentado cambios legales e institucionales que dieron respuesta a las demandas de inclusión de las mujeres e incrementaron su presencia en las instituciones políticas. Esta presencia permite situar el foco de atención en la posibilidad que tienen las legisladoras no solo de llegar, sino también de desarrollar una carrera legislativa más larga que les permita afianzar su trayectoria al interior del Parlamento. Utilizando los datos del proyecto PELA-USAL desde el año 2000 hasta 2019, este trabajo ha analizado los factores que impactan en la posibilidad de mantener en el tiempo la carrera legislativa, así como explorar si la permanencia obedece a las mismas razones para los hombres y las mujeres.

A pesar de que la tasa de reelección legislativa es baja para los y las representantes de la región, las diferencias por género son claras: las mujeres se estrenan como legisladoras en mayor medida que los hombres y les cuesta más mantener continuidad en el Parlamento.

Uno de los principales hallazgos encontrados en este trabajo es que las variables señaladas por los autores como influyentes en las trayectorias legislativas varían por género y son pocos los factores, tradicionalmente abordados como explicativos de la carrera, que influyen en la posibilidad de continuidad de las mujeres. Tan solo contar con estudios universitarios y/o de posgrado y haber ocupado cargos partidistas incrementan la probabilidad de la permanencia para ambos sexos, siendo este último factor más relevante para la promoción de la carrera legislativa de las mujeres. Confirmando las evidencias halladas en otros trabajos, se ha encontrado que los diputados y las diputadas mantienen niveles de ambición similares, aunque el tipo de ambición difiere significativamente entre ellos. No obstante, el deseo de los y las representantes por continuar no incrementa su probabilidad de permanencia.

Tampoco la remuneración salarial y la percepción de que sus ingresos son superiores en relación con su situación anterior tienen fuerza explicativa para las legisladoras. De modo que, aunque son ellas quienes se muestran más satisfechas con los ingresos percibidos por su labor en el Parlamento, ello no hace que se vean incrementadas sus posibilidades de continuidad, a diferencia de lo que sucede con sus pares hombres, ya que los que están satisfechos con su salario sí tienen más probabilidades de permanecer.

En lo que respecta a la carrera política, los datos reflejan que esta tiene una menor importancia en la continuidad legislativa de las mujeres que en la continuidad de sus homólogos. Ello es un indicio de que las élites del partido, como guardianes de la nominación, no promocionan en la misma medida a hombres y mujeres, aunque cuenten con similares trayectorias políticas. De modo que, contar con una carrera política sólida y larga aumenta la posibilidad de continuidad en los hombres, pero no la de las mujeres, ya que estas dependen más de su partido que de su trayectoria política y son los partidos ubicados en la derecha los que, en mayor medida, promocionan a las mujeres de sus filas.

Con relación a las variables sociodemográficas, los datos señalan coincidencias con las evidencias encontradas por otros trabajos, confirmando la llamada «brecha moderna de género», de modo que las legisladoras latinoamericanas son más de izquierda que los legisladores y tienen más éxito que las mujeres de derecha en la entrada en el Parlamento. Sin embargo, la continuidad de la carrera legislativa de las diputadas es favorecida, en mayor medida, por los partidos de derecha que por los partidos de izquierda. Otras variables sociodemográficas que tienen un impacto diferente en la permanencia de los legisladores y las legisladoras son el tener familiares en política y el estado civil. Contar con familiares en política incrementa la probabilidad de permanencia legislativa solo para las diputadas, confirmando la hipótesis de que la influencia de las conexiones políticas familiares en la carrera política es más importante para las mujeres. Respecto al estado civil, el porcentaje de diputados casados o viviendo en pareja es muy superior al de las mujeres y, entre estos, se incrementan las posibilidades de continuar en su cargo mientras que el estado civil de las mujeres no está asociado de forma significativa a su promoción. Del mismo modo, las cargas familiares no suponen en absoluto un obstáculo para los hombres, lo que obliga a reflexionar sobre la necesidad de cambiar los tradicionales roles de género y expandir la igualdad formal a la vida cotidiana de las mujeres superando la división entre lo público y lo privado (Pateman, 1988) como espacios atribuidos (o atribuibles) a varones y mujeres, respectivamente.

A lo largo de estas páginas se ha puesto de relieve que la carrera política requiere una gran dedicación de tiempo que impide a las mujeres compaginar su labor parlamentaria con sus responsabilidades familiares, especialmente durante la edad reproductiva o durante el período de crianza de los hijos, lo que puede retrasar tanto el ingreso de las mujeres en la política, como su permanencia. Y, a pesar de que la edad reproductiva de las legisladoras no resulta estadísticamente significativa, sí parece confirmar la hipótesis sostenida por la literatura, de modo que las mujeres que se encuentran en edad reproductiva presentan una tendencia menor a la permanencia en el Legislativo.

Los resultados de este trabajo ponen de relieve la necesidad de reflexionar acerca de por qué en la esfera pública, pese a contar con una legislación favorable como son las leyes de cuotas en la práctica totalidad de países de la región, sigue coartada la participación política efectiva de las mujeres. Si bien las cuotas han favorecido el incremento notable en los últimos años del número de mujeres en el Parlamento, no aumentan sus posibilidades de continuar en el Parlamento ni tampoco incrementan su promoción. Las pautas culturales y las prácticas informales persisten en las instituciones políticas, de tal forma que se continúan reproduciendo relaciones asimétricas que impactan en el lugar subordinado que ocupa la mujer en la política.

Referencias bibliográficas

Abramson, Paul; Aldrich, John y Rohde, David. «Progressive Ambition among United States Senators: 1972-1988». Journal of Politics, vol. 49, n.° 1 (1987), p. 3-35.

Acker, Joan. «Gendered Institutions. From Sex Roles to Gendered Institutions». Contemporary Sociology, vol. 21, n.° 5 (1992), p. 565-569.

Aisenbrey, Silke; Evertsson, Marie y Grunow, Daniela. «Is There a Career Penalty for Mothers' Time Out? A Comparison of Germany, Sweden and the United States». Social Forces, vol. 88, n.° 2 (2009), p. 573-605.

Albaine, Laura. «Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad». Íconos. Revista de Ciencias Sociales, vol. 52, (2015), p. 145-162.

Alcántara Sáez, Manuel. El oficio de político. Madrid: Tecnos, 2012.

Archenti, Nélida y Albaine, Laura. «Los desafíos de la paridad de género. Tensión normativa y violencia política en Bolivia y Ecuador». Punto Género, n.° 3 (2013), p. 195-219.

Archenti, Nélida y Tula, María Inés. Mujeres y política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género. Buenos Aires: Heliasta, 2008.

Archenti, Nélida y Tula, María Inés. «Cambios normativos y equidad de género. De las cuotas a la paridad en América Latina: los casos de Bolivia y Ecuador». América Latina Hoy, vol. 66, (2014), p. 47-68.

Barragán Manjón, Mélany. Carreras políticas en países descentralizados. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2016.

Benton, Allyson. «The strategic struggle for patronage: political careers, state largesse, and factionalism in Latin American parties». Journal of Theoretical Politics, vol. 19, n.° 1 (2007), p. 55-82.

Bjarnegård. Elin. Gender, Informal Institutions and Political Recruitment. Explaining Male Dominance in Parliamentary Representation. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.

Bjarnegård, Elin y Kenny, Meryl. «Revealing the “Secret Garden”: The Informal Dimensions of Political Recruitment». Politics & Gender, vol. 11, n.° 4 (2015), p. 748-753.

Black, Gordon. «A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives». American Political Science Review, vol. 66, n.° 1 (1972), p. 144-159.

Bledsoe, Timothy y Herring, Mary. «Victims of Circumstances: Women in Pursuit of Political Office». American Political Science Review, vol. 84, n.° 1 (1990), p. 213-223.

Bonder, Gloria y Arboleda, María. El liderazgo político de las mujeres en América Latina: un proceso en construcción: mapas de iniciativas y actores-as. Argentina: AECID y PNUD, 2009.

Borchert, Jens. «Professional politicians: Towards a comparative perspective», en: Borchert, Jens y Zeiss, Jürgen (eds.). The political class in Advanced Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 1-25.

Borchert, Jens y Zeiss, Jürgen (eds.). The political class in Advanced Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Brace, Paul. «Progressive Ambition in the House: A Probabilistic Approach». Journal of Politics, vol. 46, n.° 2 (1984), p. 556-571.

Broadbridge, Adelina y Hearn, Jeff. «Gender and management: New directions in research and continuing patterns in practice». British Journal of Management, vol. 19, n.° 1 (2008), p. 38-49.

Caminotti, Mariana; Rotman, Santiago y Varetto, Carlos. «Carreras políticas y oportunidades «generizadas» en la Provincia de Buenos Aires, Argentina (1983-2007)». POSTDataRevista de Reflexión y Análisis Político, vol. 16, n.° 2 (2011), p. 191-221.

Carey, John M. Term Limits and Legislative Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Chasquetti, Daniel. Parlamento y carreras legislativas en Uruguay: Un estudio sobre reglas, partidos y legisladores en las cámaras. Tesis de doctoral, Universidad de la República, 2010.

Cordero Vega, Rodrigo y Funk, Robert L. «La política como profesión: Cambio partidario y transformación social de la elite política en Chile, 1961-2006». Política y gobierno, vol. 18, n.° 1 (2011), p. 39-71.

Dittmar, Kelly. Navigating Gendered Terrain: Stereotypes and Strategy in Political Campaigns. Filadelfia: Temple University Press, 2015.

Ferreira Rubio, Delia M. Financiación política y género en Iberoamérica. Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe. Madrid: SEGIB, 2009.

Fiorina, Morris P. Representatives, roll calls, and constituencies. Lexington: Lexington Books, 1974.

Fox, Richard L. y Lawless, Jennifer. «Entering the Arena: Gender and the Initial Decision to Run for Office». American Journal of Political Science, vol. 48, n.° 2 (2004), p. 264-280.

Fox, Richard; Lawless, Jennifer y Feeley, Courtney. «Gender and the Decision to Run for Office». Legislative Studies Quarterly, vol. 26, n.° 3 (2001), p. 411-435.

Franceschet, Susan y Piscopo, Jennifer. «Sustaining Gendered Practices? Power, Parties, and Elite Political Networks in Argentina». Comparative Political Studies, vol. 47, n.° 1 (2014), p. 86-111.

Fulton, Sarah; Maestas, Cherie; Maisel, Sandy y Stone, Walter. «The Sense of a Woman: Gender, Ambition, and the Decision to Run for Congress». Political Research Quaterly, vol. 59, n.° 2 (2006), p. 235-248.

Galais, Carol; Öhberg, Patrik y Coller, Xavier. «Enduring at the top: Gender and political ambition of Spanish and Swedish MP's». Politics & Gender, vol. 12, n.° 3 (2016), p. 596-621.

García Montero, Mercedes y Rodríguez, Cecilia. «Political paths and gender in Latin America. An analysis of the trajectories of legislative elites», en: Alcántara, Manuel; García Montero, Mercedes y Rivas Pérez, Cristina (eds.). Politics and Political Elites in Latin America: Challenges and Trends. Cham: Springer, 2020, p. 173-200.

Goldin, Claudia y Polachek. Solomon. «Residual Differences by Sex: Perspectives on the Gender Gap in Earnings». American Economic Review, vol. 77, n.° 2 (1987), p. 143-151.

Hinojosa, Magda y Vázquez Correa, Lorena. «Selección de candidaturas, partidos y mujeres en América Latina», en: Freidenberg, Flavia; Caminotti, Mariana; Muñoz-Pogossian, Betilde y Došek, Tomáš (eds.). Mujeres en la política: Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina. Ciudad de México: IECM – UNAM, 2018, p. 35-68.

Hochschild, Arlie y Machung, Anne. The second shift: Working parents and the revolution at home. Nueva York: Penguin Books, 1989.

Htun, Mala. El liderazgo de las mujeres en América Latina: Retos y tendencias. New School University y Diálogo Interamericano, 2000.

Htun, Mala. «Mujeres y poder político en Latinoamérica», en: Méndez-Montalvo, Myriam (ed.). Mujeres en el Parlamento. Más allá de los números. Estocolmo: International IDEA, 2002, p. 19-44.

Htun, Mala y Jones, Mark. «Engendering the right to participate in decision-making: electoral quotas and women’s leadership in Latin America», en: Molyneux, Maxine y Craske, Nikki (eds.). Gender and the politics of rights and democracy in Latin America. Londres: Palgrave, 2002, p. 32-56.

Htun, Mala y Piscopo, Jennifer. «Presence Without Empowerment? Women and Politics in Latin America and the Caribbean». Conflict Prevention and Peace Forum, (diciembre de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 12.06.2020] http://webarchive.ssrc.org/pdfs/Mala_Htun_and_Jennifer_M._Piscopo-Presence_without_Empowerment_CPPF_Briefing_Paper_Dec_2010_f.pdf

Jones, Mark P.; Saiegh, Sebastian; Spiller, Pablo T. y Tommasi, Mariano. «Amateur legislators--professional politicians: The consequences of party-centered electoral rules in a federal system». American Journal of Political Science, vol. 46, n.° 3 (2002) p. 656-669.

Josefsson, Cecilia. «Who benefits from gender quotas? Assessing the impact of election procedure reform on Members of Parliament’s attributes in Uganda». International Political Science Review, vol. 35, n.° 1 (2014), p. 93-105.

Krook, Mona L. «Why are Fewer Women than Men Elected? Gender and the Dymanics of Candidate Selection». Political Studies Review, vol. 8, n.° 2 (2010), p. 155-168.

Krook, Mona L. y Norris, Pippa. «Beyond Quotas: Strategies to Promote Gender Equality in Elected Office». Political Studies, vol. 62, n.° 1 (2014), p. 2-20.

Langston, Joy y Aparicio, Francisco. The past as future: prior political experience and career choices in Mexico, 1997-2006. Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Estudios Políticos, documento de trabajo, 2008.

Lawless, Jennifer L., y Fox, Richard L. It Takes a Candidate: Why Women Don't Run for Office. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2005.

Leoni, Eduardo; Pereira, Carlos y Rennó, Lúcio. «Political Survival Strategies: Political Career Decisions in the Brazilian Chamber of Deputies». Journal of Latin American Studies, vol. 36, n.° 1 (2004), p. 109-130.

Llanos, Beatriz y Roza, Vivian. Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América Latina. Lima: BID e IDEA Internacional, 2015.

Lovenduski, Joni. «Feminismo institucional género y Estado», en: Uriarte Bengoechea, Edurne y Elizondo Lopetegui, Arantxa (coord.). Mujeres en política: análisis y práctica. Barcelona: Ariel, 1997, p. 201-210.

Lovenduski, Joni. Feminizing politics. Cambridge: Polity Press, 2005.

Lundberg, Shelly y Rose, Elaina. «Parenthood and the earnings of married men and women». Labour Economics, vol. 7, n.° 6 (2000), p. 689-710.

Mandel, Hadas y Semyonov, Moshe. «Family Policies, Wage Structures, and Gender Gaps: Sources of Earnings Inequality in 20 Countries». American Sociological Review, vol. 70, n.° 6 (2005), p. 949-967.

Martínez Rosón, María del Mar. «Ambición política y lealtad: Influencia sobre el comportamiento político». Política y gobierno, vol. 18, n.° 2 (2011), p. 231-264.

Mateos Díaz, Araceli. «Diferencia la variable género a la élite parlamentaria latinoamericana?». América Latina Hoy, vol. 16, (2009), p. 85-90.

Mayhew, David. Congress: The Electoral Connection. Clinton, MA: The Colonial Press, 1974.

Mincer, Jacob y Polachek, Solomon. «An Exchange: The Theory of Human Capital and the Earnings of Women: Women's Earnings Reexamined». The Journal of Human Resources, vol. 13, n.° 1 (1974), p. 118-134.

Murray, Rainbow. «Second Among Unequals? A Study of Whether France's “Quota Women” are Up to the Job». Politics & Gender, vol. 6, n.° 1 (2010), p. 93-118.

Palmer, Barbara y Simon, Dennis. «Political Ambition and Women in the U.S. House of Representatives, 1916-2000». Political Research Quarterly, vol. 56, n.° 2 (2003), p. 127-138.

Pateman, Carole. The Sexual Contract. Londres: Polity Press, 1988.

Pitkin, Hanna F. El concepto de representación. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985.

Rohde, David W. «Risk Bearing and Progressive Ambition: The Case of the Members of the U.S. House of Representatives». American Journal of Political Science, vol. 23, n.° 1 (1979), p. 1-26.

Rosenbluth, Frances; Kalla, Josua y Teele, Dawn. The Female Political Career. Zurich: WIP, 2015.

Roza, Vivian: Llanos, Beatriz y Garzón, Gisela. Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente. Lima: BID e IDEA International, 2010.

Samuels, David. Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Santana, Andrés y Aguilar, Susana. «Bringing Party Ideology Back In: Do Left-Wing Parties Enhance the Share of Women MPs?». Politics & Gender, vol. 15, n.° 3 (2018), p. 547-571.

Sapiro, Virginia. «Private Costs of Public Commitments or Public Costs of Private Commitments? Family Roles Versus Political Ambition». American Journal of Political Science, vol. 26, n.° 2 (1982), p. 265-279.

Sartori, Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

Schlesinger, Joseph. Ambition and Politics: Political Careers in the United States. Chicago: Rand McNally & Co, 1966.

Schwindt-Bayer, Leslie. «Social Backgrounds, Paths to Power and Political Ambition in Latin American Legislatures». Politics & Gender, vol. 7, n.° 1 (2011), p. 1-33.

Siavelis, Peter y Morgenstern, Scott (eds.). Pathways to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America. University Park: Pennsylvania State University Press, 2008.

Squire, Peverrill. «Member career opportunities and the internal organization of legislatures». The Journal of Politics, vol. 50, n.° 3 (1988), p. 726-744.

Studlar, Donley T. y McAllister, Ian. «Political Recruitment to the Australian legislatures. Toward and Explanation of Women´s Electoral Disadvantage». The Western Political Quarterly, vol. 44, n.° 2 (1991), p. 467-485.

Uriarte Bengochea, Edurne. «El análisis de las elites políticas en las democracias». Revista de estudios políticos, n.° 97 (1997), p. 249-275.

Uriarte Bengochea, Edurne y Ruiz, Cristina. «Mujeres y hombres en las élites políticas españolas ¿Diferencias o similitudes?». REIS, n.° 88 (1999), p.207-232.

Valiente, Celia; Ramiro, Luis y Morales, Laura. «Mujeres en el Parlamento: un análisis de las desigualdades de género en el Congreso de los Diputados». Revista de Estudios Políticos, n.° 121, (2013), p. 179-208.

Vergé, Tània. «Cuotas de género y reclutamiento político. Análisis del Parlament de Catalunya, 1980-2010». Revista Española de Ciencia Política, vol. 26, (2011), p. 87-104.

Notas:

1- Con excepción de Cuba, Guatemala y Venezuela, los países latinoamericanos cuentan con una ley que establece un porcentaje mínimo de mujeres para la representación en el Legislativo. Las diferentes legislaciones establecen un porcentaje de escaños reservados a mujeres, que va desde el 20% hasta el 50%.

2- Para más información sobre este proyecto, véanse los anexos 1 y 2 al final de este artículo, donde se pueden ver datos acerca de los estudios analizados y la forma en que es recogida la información.

3- Siavelis y Morgenstern (2008), Benton, (2007) o Chasquetti (2010), entre otros, se ocupan en el contexto de América Latina del peso que los factores institucionales relativos al sistema electoral, los partidos políticos o los parlamentos mantienen al enmarcar y condicionar los patrones de la carrera política.

4- Sobre ese tema, véanse Alcántara (2012); Borchert (2003); Borchert y Zeiss (2003); Martínez Rosón (2011) o Barragán (2016).

5- Véanse Martínez Rosón (2011); Chasquetti (2010); Samuels (2003); Leoni et al. (2004); Langston y Aparicio (2008); Cordero Vega y Funk (2011); Jones et al., (2002); Carey (1996).

6- Véanse Bledsoe y Herring (1990); Palmer y Simon (2003); Sapiro (1982); Lawless y Fox (2005); Galais et al. (2016).

7- Sobre el coste que la conciliación tiene para las mujeres, véanse Mincer y Polachek (1974); Goldin y Polachek (1987); Hochschild y Machung (1989); Lundberg y Rose (2000); Mandel y Semyonov (2005); Aisenbrey et al. (2009).

8- Concretamente, se ha recodificado la edad en dos tramos: de 19 a 45 años y más de 45 años.

9- La pregunta realizada es la siguiente: ¿Es este el primer período en el que Ud. ha sido elegido Diputado/a? Sí/no

10- El número de casos en el análisis de regresión logística se ha visto reducido notablemente debido a que las variables de ambición política, cargos de designación y cargos en el partido de la base PELA-USAL no se preguntaron en los primeros años del estudio. Sin embargo, dada la importancia y el peso que estas variables tienen en la incidencia de la carrera legislativa, tal y como señala la literatura, se ha considerado necesario introducirlas.

Anexo 1

El Proyecto de investigación de Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA-USAL) del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca se inició hace 25 años con el objetivo de estudiar a los diputados de 18 países de América Latina a quienes se ha venido entrevistando mediante un cuestionario, legislatura a legislatura, tras la renovación de la cámara de cada uno de los países de la región.

Las encuestas se realizan cara a cara por investigadores de la Universidad de Salamanca, generalmente en las oficinas de los diputados. El cuestionario que se aplica es un cuestionario estandarizado en todos los países de la región, lo que permite la comparación y la capacidad de generalización para todos los países de América Latina. El hecho de que el grueso del cuestionario de PELA-USAL sean preguntas cerradas facilita esa comparación.

Las muestras realizadas son representativas de los congresos que cubren alrededor del 85%-90% en congresos pequeños como el de Costa Rica y entre el 50 y 75% de la Cámara en el resto de los países, excepto en Argentina, México y Brasil donde, debido al tamaño de sus legislativos, las muestran alcanzadas oscilan entre el 20-25% de los miembros.

De este modo, a lo largo de estos 25 años, el proyecto PELA-USAL ha generado una rica evidencia empírica sobre las élites parlamentarias en América Latina con las opiniones, actitudes y preferencias de casi 9.000 parlamentarios. El diseño metodológico del proyecto permite que se puedan llevar a cabo estudios centrados en un país, estudios de carácter nacional o bien trabajos realizados desde una perspectiva comparada que analizan a los parlamentarios latinoamericanos en su conjunto, a nivel región. PELA-USAL también permite analizar cómo ha sido la evolución de las opiniones y percepciones de los legisladores a lo largo de estos 25 años, gracias a que el proyecto mantiene un núcleo de preguntas centrales dentro del cuestionario por las que se pregunta en todas las legislaturas, y a lo largo de todos estos años.

En el anexo 2 se puede ver la ficha técnica de los estudios analizados en este trabajo.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación RTI2018-094972-B-I00 «El rol representativo de mujeres y hombres en los parlamentos latinoamericanos», financiado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades de España (investigadores principales: Dr. Manuel Alcántara y Dra. Mercedes García Montero).

Palabras clave: América Latina, género, permanencia legislativa, carrera política, ambición, partido político

Cómo citar este artículo: García Montero, Mercedes y Rivas Pérez, Cristina. «Género y carreras políticas en América Latina: la brecha en la permanencia legislativa». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 63-93. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.63

Fecha de recepción: 13.07.20

Fecha de aceptación: 07.01.21