El papel transformador de las mujeres líderes en la lucha contra la corrupción en Uganda

Norman Sempijja, Profesor de relacionales internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Navarra (España). nsempijja@unav.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1386-5666

Emilija Žebrauskaitė, Estudiante de Relaciones Internacionales y miembro del centro de investigación de Asuntos Globales y Estudios Estratégicos, Universidad de Navarra (España). eebrauskait@alumni.unav.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7402-8477

Las mujeres ugandesas han conseguido emanciparse y alcanzar puestos clave de poder en el sector público. Sin embargo, aún pugnan por ejercer una influencia decisiva en la lucha contra la corrupción. La presente investigación, de metodología mixta, analiza las causas principales de la corrupción y el efecto que esta tiene sobre el papel de las mujeres en su lucha contra dicha lacra. Se concluye que las mujeres que están en el poder en Uganda, aunque consiguen mayor transparencia, se han visto sobrepasadas por la percepción colectiva de que quienes ostentan el poder se ven involucrados en prácticas de corrupción y por la necesidad de supervivencia política en un sistema político patrimonial. No obstante, cuando se les ha otorgado espacio y agencia, han sido transformadoras, como fue el caso de la lucha contra el VIH y los cambios que inspiró Allen Kagina desde la Autoridad Fiscal y la Autoridad Nacional de Carreteras de Uganda.

Introducción: sobre la corrupción y sus definiciones, el caso de Uganda

En la década de 1990, el movimiento internacional para la emancipación de la mujer en África fue cobrando fuerza, especialmente a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. Con el objetivo de abordar asuntos relativos a la violencia de género, al acceso de las mujeres a asistencia médica y a la promoción de su independencia económica, en esta conferencia se presentó un plan de acción que incluía el acceso de las mujeres al poder político y a la toma de decisiones, a raíz del reconocimiento de que en ese momento solo ocupaban el 10% de los cargos ministeriales de los gobiernos de todo el mundo (ONU, 1995: 79). De hecho, en conjunto, las mujeres estaban infrarrepresentadas en numerosos sectores de la vida pública y privada. A partir de entonces, los argumentos en favor de la emancipación de la mujer y su representación en el poder fueron cobrando fuerza, como se desprende de las obras de Horn (1991), Sahay (1998), Tamale (1999) o Moghadam y Senftova (2005). Países como Rwanda, Sudáfrica y Uganda, entre otros muchos, cosecharon éxitos notables en este sentido. Mujeres como Eileen Sirleaf, que se convirtió en la primera presidenta de Liberia (2006-2018), y la primera de África, alcanzaron puestos clave en el Gobierno; o la doctora Specioza Kazibwe, que ocupó el cargo de vicepresidenta de Uganda entre los años 1994 y 2003; además de otras mujeres clave, como la mozambiqueña Graca Machel (Desmidt et al., 2017), que han sido precursoras del reconocimiento del papel de las mujeres como mediadoras, potenciando redes de mediación fundamentales en África como, entre otras, la Red de Paz de las Mujeres de Río Mano (Limo, 2018).

Sin embargo, el éxito de la emancipación de las mujeres en África y su acceso a puestos de poder no les ha acarreado la libertad para ejercer sus derechos, ni siquiera el poder que han logrado alcanzar. Por ejemplo, las mujeres líderes, aun teniendo visibilidad, no han podido ser efectivas en la gobernanza. Además, aunque hayan aumentado las cuotas femeninas en las universidades, estas todavía se enfrentan a retos similares a los de sus compañeros masculinos por la falta de empleo. Otras acciones de discriminación positiva, como ampliar el papel de la mujer en los gobiernos locales en Uganda, por ejemplo, no han dado sus frutos, al toparse con la oposición de los hombres (Johnson et al., 2003), lo cual constituye una clara muestra de la arraigada estructura patriarcal propia de la mayoría de las sociedades africanas. De hecho, características sumamente patriarcales como la exclusión de la mujer en la toma de decisiones y una tradición que les ha negado la libertad de expresión, han sido usadas en su contra para destacar su inexperiencia en puestos de liderazgo (ibídem).

En este contexto, uno de los retos más importantes que planea sobre la gobernanza equitativa ha sido la corrupción, que Nye (1967: 417) define como «comportamientos que se desvían de las obligaciones oficiales de un cargo público en pro del beneficio privado (personal, para con la familia más cercana o con los círculos íntimos), económico o de estatus, o que vulneran normas contrarias al ejercicio de determinados tipos de influencia privada». Algunos de los agentes relevantes involucrados en actos de corrupción son funcionarios del Estado que ejercen su poder en beneficio de su propio enriquecimiento y, según Amundsen (2006), también pueden ser otros actores que no pertenecen al Estado, como organizaciones empresariales, organizaciones nacionales y extranjeras, o miembros de la sociedad civil. Por lo tanto, la corrupción se rige por la dicotomía oferta-demanda, por la que funcionarios del Estado conceden importantes favores a determinados individuos o entidades a cambio de un beneficio privado en forma de dádiva, ya sea en metálico o en activos.

La percepción de Bakuluki (2013) y Mugyenyi (2020) sobre las causas de la corrupción en el África Subsahariana coincide bastante con la de Sardan (1996), que considera la corrupción como un fenómeno cultural poscolonial que coexiste con los ideales europeos de servicio público prestado por el Estado. La corrupción puede ser de índole diversa: política y burocrática, redistributiva y extractiva, o privada y colectiva, según Amundsen (2006). Para este autor, la corrupción política comprende la toma de decisiones, por parte de políticos y funcionarios del Estado, usando el poder que les confiere su mandato para conseguir y mantener poder, estatus y riqueza (ibídem: 3). Este tipo de corrupción puede materializarse en la aprobación de leyes favorables a sus intereses o a los de sus amigos, o en el mal uso de los recursos, a través de la manipulación de las instituciones políticas y de las reglas de procedimiento. Referente a la corrupción burocrática, que cometen generalmente quienes forman parte del aparato estatal, Amundsen (ibídem) sostiene que este tipo de corrupción suele ser de cuantía insignificante, teniendo lugar en el seno de la Administración pública y, por lo general, al final del proceso de implementación de las políticas.

Respecto a la corrupción privada, esta se refiere a los beneficios que recaen sobre los individuos mediante transacciones ilegales y, sobre la corrupción colectiva, esta implica beneficios que recaen sobre un grupo de personas por abuso de funciones (ibídem: 5). A través de la corrupción colectiva, grupos que comparten una causa o unas circunstancias similares gozan de privilegios a costa de la comunidad en general. Defensores del colectivismo, como Bakuluki (2013), defienden que se trata de un elemento cultural propio del África Subsahariana que configura la visión que la gente tiene acerca de la corrupción. Según destaca dicho autor, para entender mejor la corrupción en estados como Uganda, deben analizarse el contexto sociocultural y su efecto sobre las percepciones de la población. Por ejemplo, se espera que los parlamentarios paguen la matrícula escolar de los niños, costeen los gastos funerarios y satisfagan otras necesidades económicas de sus votantes (Kasfir y Twebaze, 2014), lo cual tiene el efecto colateral de que estas figuras públicas se involucran en chanchullos para hacer frente a sus gastos. Por su parte, la corrupción redistributiva y la extractiva se entiende que es beneficiosa para los que la practican, principalmente, porque en ocasiones genera un flujo de recursos desde la sociedad hasta el Estado (corrupción extractiva o desde arriba) y, en otros, desde el Estado hacia la sociedad (corrupción redistributiva o desde abajo) (Amundsen, 2006: 5).

En su análisis sobre la lucha contra la corrupción, este estudio se centra principalmente en la corrupción política y burocrática, a fin de destacar los diferentes enfoques existentes, aunque también han sido importantes otras formas de corrupción para examinar cuán hondo ha calado la corrupción en la sociedad. En la lucha contra la corrupción en el África Subsahariana, el Banco Mundial abogó en la década de 1990 por la construcción de instituciones democráticas (Asiimwe, 2013), el empoderamiento de la sociedad civil y el apoyo a grupos de mujeres y otras entidades marginadas. Así pues, se defendió la participación y la representación de las mujeres en puestos de liderazgo como catalizador para la buena gobernanza y la transparencia. En 1986, tras 20 años de conflicto en Uganda, Yoweri Museveni lideró el Movimiento de Resistencia Nacional (MRN), que prometió una profunda transformación, erigiéndose en emblema de la fuerza motora de la emancipación de la mujer. Sin embargo, con el paso del tiempo, las esperanzas iniciales de buena gobernanza con una buena representación de mujeres dieron paso al desaliento, al enquistarse la corrupción en el Gobierno. Aun así, sigue manteniéndose como fundamental la idea de que cuantas más mujeres se incluyan en puestos de liderazgo, más transparente y menos corrupto será el Gobierno, puesto que las mujeres son más caritativas y altruistas, más reacias al conflicto y presentan valores humanos más sólidos (Boehm, 2015), por lo que tienen una tendencia natural a ser líderes más responsables. Al analizar la correlación entre más representación femenina y menos corrupción, Dollar et al. (2001) y Swamy et al. (2001) coincidieron en que la corrupción se reducía enormemente cuando las mujeres estaban más representadas en el Parlamento y en los servicios públicos.

No obstante, tal como señala Boehm (2015), en la mayoría de los casos la cultura o la educación prevalecen sobre la naturaleza, debido a factores contextuales que aparecen como la causa principal de las diferencias de comportamiento en cuanto a la corrupción. Es más, se ha percibido que la implicación de las mujeres en el liderazgo también ha sido útil para otros intereses, más allá de la lucha contra la corrupción; por ejemplo, Ottemoeller (1999: 87) estudió el papel cada vez más importante de las mujeres en la política formal de Uganda, en gran medida, como una herramienta para que actores políticos clave sigan controlando un sector emergente y vital del electorado para aumentar su base política, sobre todo en la época de la liberalización de la política que empezaba a ejercer un efecto negativo sobre la capacidad de los políticos para usar el clientelismo. Así pues, si ponemos en perspectiva el argumento de Ottemoeller en el caso de Uganda, se ha tratado de una maniobra calculada para ganarse a un sector creciente de votantes otorgando a las mujeres más derechos y puestos de poder, lo cual se ha traducido en una mayor participación femenina en el Parlamento y en leyes que discriminan positivamente a las mujeres al concederles puntos extra para acceder a la universidad. Ello les ha supuesto una deuda hacia el régimen del presidente Yoweri Museveni.

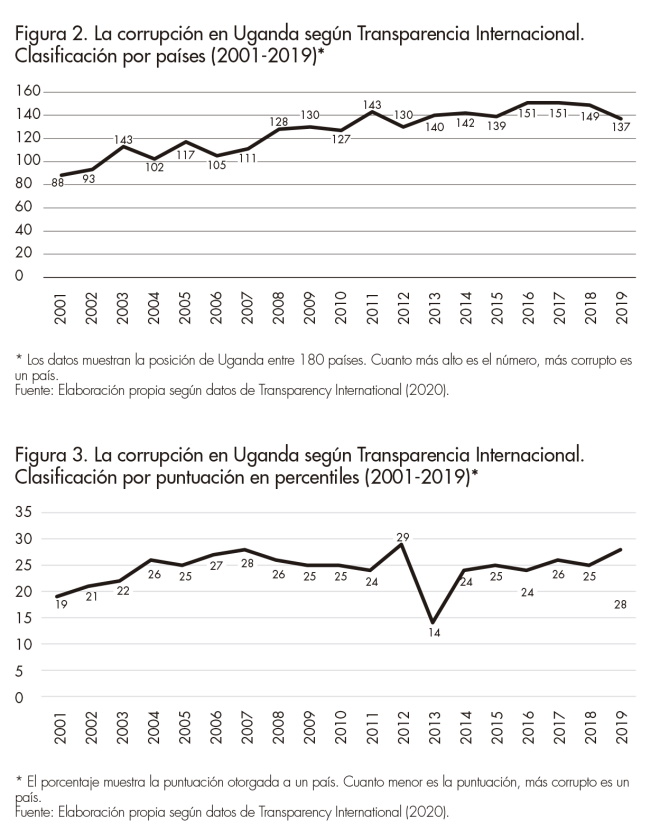

Sobre el alcance de la corrupción en Uganda, nos enfrentamos a unos datos que parecen contradictorios: Transparencia Internacional otorgó a este país una puntuación inferior al 30% en el índice de percepción de la corrupción de 2019; asimismo, ha obtenido sistemáticamente puntuaciones de alrededor del 35% en transparencia y rendición de cuentas, según el índice de Mo Ibrahim de la gobernanza africana (2019). Por otro lado, las mujeres ocupan cargos clave de liderazgo: cerca del 35% de los miembros del Parlamento son actualmente mujeres (Parliament Uganda, 2018), representan el 33% de los ministros del Gobierno y el 50% de los jueces (The Judiciary Uganda, 2020), aunque estas instituciones forman parte de un régimen predador sobre el que se cierne la malversación de caudales públicos. Un buen ejemplo de ello es que el Parlamento ugandés ha protagonizado varios escándalos financieros, como el donativo de 8.000 dólares que recibieron algunos diputados a cambio de suprimir el límite de edad para ser presidente (Kaaya, 2019), o el escrutinio al que fueron sometidos por los 5.300 dólares que se les entregaron a cada uno de ellos para combatir la COVID-19 (Barigaba, 2020).

En este contexto, este estudio pretende responder a las dos siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los motores fundamentales de la corrupción en Uganda? y ¿cómo estos motores han afectado el papel de las mujeres en la lucha contra la corrupción en este país? Para ello, se ha dividido el artículo de la siguiente forma: en primer lugar, se expone la metodología y el marco teórico utilizados; en segundo lugar, se hace una revisión de la literatura sobre las relaciones entre género y corrupción; en tercer lugar, se ofrecen los principales resultados del análisis de la lucha anticorrupción en Uganda y el papel de las mujeres líderes al respecto; y, por último, se presentan unas conclusiones.

Metodología y marco teórico

Para los propósitos de este estudio, es importante señalar que el término «mujeres»aquíse utiliza para hacer referencia a la población femenina que ocupa puestos de poder o que se ha beneficiado de incentivos y acciones positivas a las que otras mujeres de Uganda no han tenido acceso. Ello nos permite distanciarnos del discurso general que tiene tendencia a agrupar a las mujeres como si fueran un único actor con los mismos intereses y formas de acción.

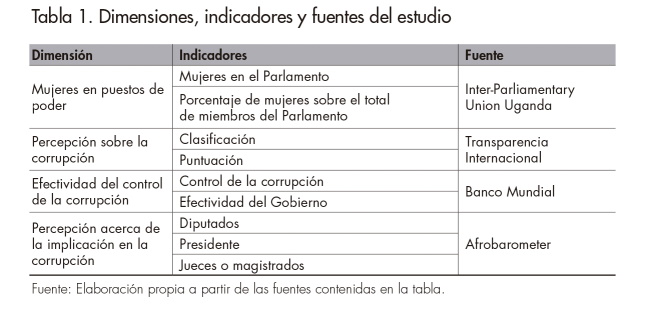

Respecto a la metodología de estudio, se ha usado un diseño de investigación de metodología mixta basado en datos primarios y secundarios, tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos cuantitativos se obtuvieron a partir de índices (fuentes) como Transparencia Internacional, Afrobarometer y el Banco Mundial. Las dimensiones abarcaron las mujeres en puestos de poder, la percepción sobre la corrupción y la efectividad del control gubernamental sobre la corrupción. Los diferentes indicadores, dimensiones y fuentes se recogen en la tabla 1 que presentamos a continuación.

Los indicadores anteriores son fundamentales para desentrañar la relación existente entre las expectativas derivadas de tener mujeres en puestos de poder luchando contra la corrupción y factores basados en la realidad que no se habían considerado anteriormente, como la dinámica de la política en cada país. Así pues, los indicadores relativos a las mujeres que ocupan puestos de poder rastrean las variaciones en la representación de las mujeres en cargos políticos entre 2000 y 20161. El estudio también usó la percepción sobre la corrupción basada en datos de Transparencia Internacional para analizar el nivel de corrupción de Uganda en comparación con el de otros países y, para ello, se valió de una encuesta sobre percepción de la corrupción de la serie 7 del Afrobarometer (2020), que había formulado preguntas concretas a los informantes sobre cómo valoraban a las personas que ocupaban el poder. El último conjunto de datos, procedente del Banco Mundial, indaga en el control gubernamental y su efectividad sobre la corrupción a fin de arrojar más luz sobre las posibles causas subyacentes de la corrupción que podrían desentrañarse para garantizar que las mujeres sean cada vez más eficaces a la hora de intentar gobernar de forma más transparente. En este sentido, este estudio concluye que los motores clave de la corrupción en Uganda –como la percepción colectiva de que todos aquellos que tienen acceso y oportunidad se ven involucrados en actos de corrupción, junto con la necesidad de supervivencia política en un sistema político patrimonial– han sobrepasado a las mujeres que ocupan puestos de poder y su capacidad de conseguir mayor transparencia. No obstante, también determina que, cuando se proporciona a las mujeres agencia y un espacio para expresarse, estas pueden provocar cambios transformadores, como sucedió con la lucha contra el VIH y el cambio que inspiró Allen Kagina desde la Autoridad Fiscal de Uganda (URA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Nacional de Carreteras de Uganda (UNRA, por sus siglas en inglés).

Teoría de la acción colectiva

En este estudio se utiliza la teoría de la acción colectiva, principalmente porque va más allá de la explicación del principal-agente a la hora de entender la persistencia de la corrupción sistémica en la sociedad. La teoría de la acción colectiva postula que la percepción (Marquette y Peiffer, 2015) es fundamental para entender la corrupción sistémica, independientemente de las leyes que puedan haberse establecido para luchar contra ella. Por consiguiente, el modo en que los individuos perciben las acciones o el comportamiento de los demás determinará su propio comportamiento. Por ejemplo, aunque la gente es consciente de las consecuencias negativas de la corrupción, se involucran en actos de corrupción si los entienden como un asunto colectivo. De hecho, cuando uno se enfrenta a una oportunidad de dejarse sobornar, basa su comportamiento en lo que harían los demás en su situación (Persson et al., 2013), ya que no tiene sentido ser la única persona honrada de un sistema corrupto (Marquette y Peiffer, 2015). Por lo tanto, la teoría de la acción colectiva ayuda a comprender mejor que cuando los individuos se enfrentan a la corrupción sistémica, estos toman decisiones basadas en intereses que pueden no tener que ver con la lealtad de un género determinado.

Teoría de la asociación diferencial y la oportunidad (ADO)

La teoría de la asociación diferencial y la oportunidad (ADO) fue desarrollada por Sutherland y Cressey en 1978 y sostiene que las oportunidades y las redes son factores clave a la hora de predisponer a un individuo hacia un comportamiento delictivo. De ello deriva la propensión a cometer delitos y el hecho de que la corrupción no solo está determinada por las interacciones entre individuos que pueden consentir semejantes acciones, sino también por las oportunidades que pueden surgir para ello (Sutherland y Cressey, 1978: 77-79). En la misma línea, al analizar a las mujeres que ocupan puestos de poder y su capacidad para involucrarse en actos de corrupción, la teoría ayuda a entender los motores clave de la corrupción y el hecho de que estos no necesariamente dependen del género. Cuanto más cerca del poder esté un individuo, más probable es que le surja la oportunidad de involucrarse en actos de corrupción. Así pues, si alguien pertenece a una red de individuos que toleran este comportamiento, independientemente de su sexo, la probabilidad de que cometa actos de corrupción es alta.

Revisión de la literatura: de la exclusión a la emancipación y la participación

Al analizar el papel de la mujer en la política de Uganda, Goetz (2002) afirma que, desde que el MRN llegó al poder en 1986, ha aumentado el número de mujeres en el Gobierno. Para Kadaga (2013), la nula participación femenina en la política estaba profundamente asentada en el escaso acceso de las mujeres a la educación, la exigua ocupación de las mujeres en el mercado laboral formal, el desarrollo económico del país y la limitación del papel de la mujer al ámbito doméstico. Donna Pankhurst (2003) sostuvo que las mujeres ugandesas perdieron sus derechos de participación política en las sociedades tradicionales durante la época colonial, y puesto que esta pérdida no fue resarcida tras la independencia, las mujeres tuvieron que luchar por recuperar y mejorar sus derechos como agentes políticos a través de movimientos políticos. Sin embargo, Goetz (2002) señala que, aunque en 1986 los movimientos políticos de mujeres estaban inactivos, estos encontraron su medio de expresión, especialmente, porque desempeñaron un importante papel a la hora de llevar al poder el MRN. La creación de grupos de apoyo como la Asociación de Mujeres Abogadas de Uganda (FIDA) y la Iniciativa de Mujeres de Uganda para Salvar a los Huérfanos (UWESO, por sus siglas en inglés), entre otros, ha puesto de relieve a un grupo influyente de mujeres que ejercen presión para que se introduzcan cambios en la ley y en la Constitución con el fin de que las mujeres sean más tenidas en consideración. De hecho, Kadaga (2013) considera fundamental la Constitución de Uganda de 1995 para la inclusión de los derechos de la mujer y el aumento de su participación política. Otros documentos nacionales que contemplan la protección de los derechos de la mujer son los Objetivos Nacionales, la Ley de Gobiernos Locales de 1997, la Ley de la Comisión Electoral de 1997, la Ley de Organizaciones y Partidos Políticos de 2005 e incluso la Ley del Periodismo y la Prensa (1995) y la Ley de Medios Electorales de Uganda, que llega a prohibir la representación negativa de las mujeres que se presentan como candidatas a cargos públicos.

El sistema político conocido como El Movimiento2 rápidamente restringió los poderes de las mujeres, que no podían actuar sin el consentimiento del presidente Museveni. Aunque se les asignaron 34 escaños en la asamblea nacional, Goetz (2002) señala que se convirtieron en un medio para legitimar el sistema no democrático que encabezaba Museveni. Este argumento es respaldado por el anteriormente citado Ottemoeller (1999), que sostiene que en cierta medida las mujeres fueron cooptadas para ganarse el favor de uno de los sectores electorales más amplios de Uganda. El paso al multipartidismo, derivado del fin del sistema político del Movimiento en 2001, tampoco dio grandes esperanzas a las mujeres, puesto que los partidos políticos en Uganda estaban formados históricamente en torno a preceptos etnorreligiosos (Mutibwa, 1992). Por ejemplo, el Partido Democrático estaba compuesto en gran parte por miembros de la tribu de los Buganda, que eran de tendencia católica (ibídem), mientras que el Congreso Popular de Uganda lo conformaban ugandeses anglicanos y protestantes (Carney, 2017). Así pues, Goetz (2002) señala que estos restringidos grupos religiosos y étnicos estaban menos predispuestos a hacer campaña por la emancipación de la mujer. Además, el elemento de etnicidad seguía presente, Ottemoeller (1999) señala la dificultad de considerar a las mujeres como un baluarte contra la etnicidad y las identidades regionales, porque es improbable que estas dejen de lado sus intereses étnicos. A pesar de las imperfecciones del sistema político, Kadaga (2013) considera que la discriminación positiva y las cuotas de género son una medida efectiva y el único modo de fomentar la participación de colectivos infravalorados como las mujeres.

Dicho esto, queda por saber si las cuotas condujeron al verdadero empoderamiento de las mujeres. En el caso de Uganda, aunque el número de mujeres en política ha aumentado, las cuotas son consideradas un regalo, con lo que las mujeres se sienten en deuda y dependientes del régimen político y del electorado, mayoritariamente masculino. Por ejemplo, Ahikire (2004) y Goetz (2002) usan el término «aduladoras agradecidas» para referirse a las mujeres que se movilizaban para que Museveni resultara elegido, como muestra de su agradecimiento por haber promovido la agenda de la emancipación de la mujer. Al fin y al cabo, la efectividad de las cuotas sobre el empoderamiento de la mujer todavía es objeto de debate, aunque estas parecen ser el primer paso para una mayor igualdad de género en la política africana.

Género y lucha contra la corrupción

Aunque el artículo de Krasnopolska (2015) sobre «la participación igualitaria de géneros en la Administración Pública como elemento para vencer la corrupción» se centra en el caso de Ucrania, llega a conclusiones relevantes para tener en cuenta en este artículo. En primer lugar, señala que los países con mayor presencia de mujeres en el Parlamento son menos corruptos, lo cual claramente demuestra una relación entre la paridad de género en la política y la corrupción. La autora basa su análisis en las conclusiones de la Encuesta Mundial de Valores3, que sostiene que cuanto mayor sea el número de mujeres en las estructuras gubernamentales, mejor funciona la igualdad de género como antídoto contra el mal gobierno y la corrupción. Al respecto, Sung (2006) había afirmado anteriormente que un mayor número de mujeres en política parece estar correlacionado con una disminución de la corrupción, mientras que una disminución de mujeres políticas parecía agravarla. Mason y King (2001) daban crédito a esta constatación, al concluir que los diferentes países deberían aspirar al empoderamiento de la mujer, puesto que este lograba mayor transparencia en la gobernanza y en los negocios. Otros estudios respaldan estas afirmaciones: Boehm, (2015), Dollar et al. (2001), y Swamy et al. (2001).

Sin embargo, a partir de la literatura, parece evidente que el fomento de la emancipación femenina se ha detenido en el momento de empezar a surgir signos de igualdad de género con la designación de mujeres para altos cargos. Como se ha subrayado anteriormente, ganar la batalla contra la corrupción se ha demostrado difícil debido a sus causas subyacentes que han ido más allá de los géneros. Según Ottemoeller (1999), en Uganda las mujeres fueron usadas para afianzar un sistema político patrimonial y Bukuluki (2013), por su parte, presentó el colectivismo como un motor clave para la corrupción. Por lo tanto, se han explorado poco los vínculos entre problemas subyacentes como el patriarcado y la corrupción sistemática a la hora de desmontar la corriente de pensamiento que defiende mayor presencia de mujeres en el poder a fin de reducir los casos de corrupción. Además, la lucha contra la corrupción ha adoptado un enfoque de arriba-abajo más legalista, sin explorarse por completo un enfoque de abajo-arriba que contemple las contribuciones realizadas por las comunidades. Para complementar este último enfoque, existe un vacío en la literatura sobre cómo las mujeres pueden acercar posturas entre las políticas comunitarias con perspectiva de género para la lucha contra la corrupción y las leyes internacionales anticorrupción, que algunos autores como Mugyenyi (2020) consideran que no se adaptan al contexto doméstico.

El papel de las mujeres en la lucha contra la corrupción en Uganda

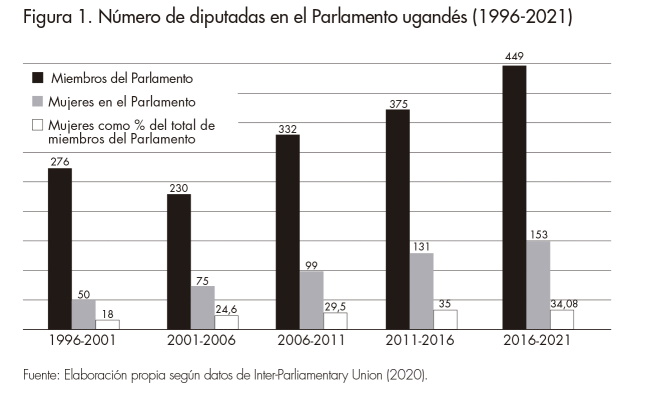

En este apartado se muestran los resultados más destacados de este estudio, los cuales indican, en primer lugar, que el número de mujeres que ocupan puestos clave de poder en Uganda ha experimentado un crecimiento constante desde principios del nuevo milenio. Centrándonos específicamente en el Parlamento, se pone en evidencia que la representación de las mujeres ha aumentado hasta el 35% en el último ciclo electoral, lo cual está en línea con la discriminación positiva promovida por el MRN. Las mujeres están representadas como un grupo de interés, aunque pueden enfrentarse libremente a contrincantes varones en los escaños que están abiertos a cualquiera. Asimismo, según Kadaga (2013), la representación femenina en el Ejecutivo también aumentó, al pasar del 16% al 28% en 2013, alcanzando el 35% en 2016, cuando 28 de los 80 cargos ministeriales fueron asignados a mujeres (The Independent, 2016). Sin embargo, la reestructuración del gabinete presidencial acaecida en diciembre de 2019 hizo retroceder el progreso conseguido, al reducir el porcentaje de ministras hasta el 28% (Equality Uganda, 2020). En cuanto a la representación de las mujeres en la judicatura, hay 59 juezas, lo que supone el 50,7% del total (The Judiciary Uganda, 2020). Esta cifra es mucho mejor que la de países como Alemania y España, en que las magistradas no alcanzan el 50% del total (Edroma, 2019). La figura 1 presenta la representación femenina en el Parlamento de Uganda, que actualmente supone el 34,08% de los diputados.

Si bien el creciente número de mujeres en el Parlamento no parece haber mejorado la transparencia del Gobierno ugandés, sigue sin resolverse la pregunta de por qué debería ser así, tal y como se ha explicado con anterioridad. Según los resultados del estudio, puede afirmarse que el hecho de que las mujeres estén en el Gobierno no necesariamente se traduce en que puedan ejercer el poder. Esta idea se basa en que la mayoría de las veces las mujeres, entre otros grupos infrarrepresentados, han tenido acceso al poder gracias a medidas de discriminación positiva, lo que les ha generado una sensación de deuda hacia el régimen que actualmente está en el poder (Ottemoeller, 1999). Las designaciones ministeriales tampoco son fruto de un proceso democrático, lo que hace que entren en juego los cálculos políticos. Así pues, los objetivos políticos y la perspectiva de su contribución normalmente se consideran desde los estrechos límites de la complacencia a los poderes con potestad para los nombramientos.

Aunque el poder judicial tiene un cierto nivel de independencia, se ha utilizado al ejército para atacar a los tribunales y volver a arrestar a los sospechosos liberados, como ocurrió en 2007, cuando se utilizó la unidad del ejército llamada black mamba para detener a personas que habían sido liberadas previamente (Human rights Watch, 2007. Esto ha limitado la capacidad de las juezas para ejercer su cargo de forma autónoma, lo que está relacionado con la política profundamente partidista de Uganda, donde las élites del partido gobernante han reprimido violentamente a la oposición. Un ambiente de tanta represión no atrae a actores políticos de talento e independientes. Por ejemplo, algunas de las mujeres más capaces y preparadas, como Winnie Byanyima y Miria Matembe, fueron expulsadas de las estructuras de gobierno del MRN debido a sus críticas a la mala gobernanza (Rubongoya, 2007: 100); y las que estaban en la oposición, como Ingrid Turinawe, Catherine Ddembe, Lilian Liz Masia (Department of State, 2011: 714) y la doctora Stella Nyanzi (Mwesigwa, 2019) sufrieron brutalidad y fueron detenidas acusadas de cargos que habían sido inventados.

Este pobre resultado de las figuras 2 y 3 está también en línea con los resultados del Afrobarometer de 2019, como se muestra a continuación en la figura 4. Los informantes respondieron a la pregunta «¿Cuántas de las siguientes personas cree que están involucradas en corrupción?». Grosso modo, los diputados, cargo en que las mujeres están representadas de forma equitativa, obtienen las puntuaciones más altas en la respuesta central «ninguna o alguna». Al analizar la respuesta extrema «todas o la mayoría», se observa que los funcionarios del Gobierno (ministerios) y los jueces obtienen puntuaciones más altas. Aun así, los diputados consiguen una puntuación del 40% en esta respuesta.

Las puntuaciones más altas de los funcionarios del Gobierno se relacionan con la asociación diferencial y la teoría de la oportunidad. Estos funcionarios públicos tienen acceso a millones de chelines ugandeses. Además, debido a la cultura de la corrupción tan enquistada en el país, la teoría de la acción colectiva cobra relevancia. El acceso a fondos públicos y la percepción de que todo el mundo es corrupto fuerza a los funcionarios públicos a verse involucrados en actos de corrupción. Por su parte, el Parlamento y los jueces no necesariamente manejan grandes sumas de dinero. Sin embargo, el primero toma decisiones clave relativas a cómo se debe gastar el dinero, mientras que los segundos aseguran la obediencia a la ley. Por lo tanto, ambos colectivos son altamente susceptibles de verse implicados en actos de corrupción.

La lucha anticorrupción en Uganda

La lucha contra la corrupción en Uganda se lleva a cabo de diversos modos. Por ejemplo, la Inspección General del Gobierno es una institución que tiene encomendada la tarea de hacer que el Gobierno rinda cuentas sobre el mal uso de los recursos públicos. Otras organizaciones de naturaleza privada, como la Coalición Anticorrupción de Uganda, se han creado como órganos de control para sacar a la luz casos de malversación de fondos públicos. Sin embargo, existe poca voluntad política de abordar la corrupción en el sector público, debido principalmente al sistema de clientelismo y amiguismo que ha surgido a medida que diferentes grupos compiten por acceder a los recursos estatales. La participación en el servicio público es vista como una forma rápida de enriquecerse.

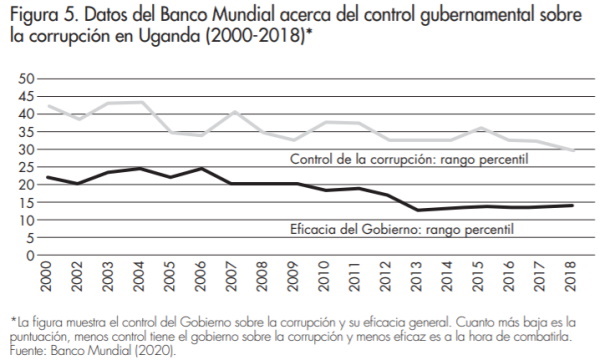

Al abordar la corrupción política, Amundsen (2006) subraya la falta de voluntad política y la obstrucción a los procesos anticorrupción en los niveles más altos del Gobierno. Este autor afirma que, aunque los procesos judiciales vigentes se han ocupado un poco mejor de la corrupción burocrática, la corrupción política está enquistada y es sistémica, y no hay voluntad de abordarla. Para Amundsen (ibídem), la corrupción política está relacionada con la supervivencia política y está anclada en la adquisición de equipamiento miliar y en los procesos electorales. En consonancia con el argumento anterior de la necesidad de supervivencia política en el sistema político multipartidista, es evidente que la lucha contra la corrupción es sumamente compleja en Uganda, y traspasa las estructuras legislativas y los órganos de control que exigen soluciones políticas. Así pues, la figura 5 que presentamos a continuación es especialmente relevante para poner en perspectiva los argumentos anteriores.

La figura 5 muestra el control que ejerce el Gobierno ugandés sobre la corrupción, así como su efectividad, y los datos evidencian que este ha perdido el control sobre la corrupción debido a una falta de voluntad política. Además, el acceso y el enfoque colectivo de quienes están en el servicio público han hecho que la corrupción sea aún más difícil de abordar. El informe de Human Rights Watch de 2013 recoge la exasperación de un fiscal del Tribunal Anticorrupción, que declaró: «Son intocables. Llueva o haga sol, nunca van a los tribunales, nunca mientras haya alguien cercano a ellos en el poder. Todo por causa de la política involucrada» (Human Right Watch, 2013: 1). En un sistema así, debe cuestionarse si es factible que las mujeres de un modo u otro pueden mejorar la gobernanza. Existe la concepción de que una sociedad civil activa y la inclusión de grupos históricamente infrarrepresentados, como las mujeres, conducen a una mejor gobernanza. Para Sung (2006), esta idea ganó terreno cuando el informe del Banco Mundial de 2001 titulado «Engendering Development through Gender Equality in Rights, Resources, and Voices» [Generar desarrollo a través de la igualdad de género en derechos, recursos y voces] (Mason y King, 2001) concluyó que los países donde las mujeres participan activamente en la política suelen estar mejor gobernados. Sin embargo, Sung (2006) señalaba que no consideraba la posibilidad de que la correlación entre más mujeres y menos corrupción implicase causalidad, cuando la segunda estaba influenciada por la primera. Podría ser simplemente una consecuencia del hecho de que las sociedades más justas tienden a estar más abiertas a la participación femenina. Al respecto, Goetz (2007) sostiene que la idea de que las mujeres son menos corruptas que los hombres es en gran medida falsa y que puede dificultar la investigación sobre las causas reales de la corrupción y su prevención. Así, en general, sin abordar las causas subyacentes de la corrupción, está claro que el hecho de que haya más mujeres en puestos de poder no aportará soluciones a largo plazo, lo cual no significa que las mujeres no deban ocupar puestos de poder. Con todo, es necesario tener la voluntad política de abordar la corrupción o, por lo menos, que cuando las mujeres llegan al poder para abordarla, las instituciones políticas estén a su disposición para apoyarlas. Así pues, como agentes del cambio, las mujeres en el poder necesitan agencia y espacio para desarrollar soluciones efectivas anticorrupción.

Como se ha analizado anteriormente, las mujeres que han desempeñado papeles importantes en la defensa y en la gestión de problemas sociales han sido o bien marginadas o bien cooptadas por las élites gobernantes; y las que han sido marginadas se han enfrentado a la burla o han sido caricaturizadas como varones, lo cual no es un buen pronóstico para las mujeres que aspiran a ser líderes conservando su feminidad y al mismo tiempo encajar en la sociedad. Por ejemplo, la exparlamentaria Miria Matembe fue criticada por su «aspecto masculino», debido a su asertividad y a su enfoque revolucionario de la emancipación de la mujer (Tamale, 1999). La falta de agencia se destacó aún más con la censura de la libertad de expresión y el deseo de apaciguar el sistema patriarcal de Uganda. Así pues, cuando Matembe fue invitada por un compañero a asistir a un mitin electoral fue advertida de que no entrara en conflicto con los hombres del pueblo, porque esa acción sería percibida como contraproducente por las mujeres que dependían de los hombres para su sustento. Por lo tanto, puede afirmarse que, dado que los hombres ostentan mayoritariamente el poder en Uganda, se advertía de que debían ser tratados con cuidado (ibídem: 44).

Además, el informe de la Comisión Huairou del Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD, 2012), que analiza la corrupción de base, destaca los retos clave a los que se enfrentan las mujeres a la hora de intentar hacer negocios, sobre todo en el sector informal. Muchas leyes no contemplan la explotación sexual como forma de corrupción. Además, la lucha contra la corrupción se ha centrado en el nivel más alto, y no se ha materializado en las estructuras e instituciones locales de toma de decisiones; por lo que este informe apuesta por un enfoque de abajo-arriba, en línea con la necesidad de que se permita agencia y espacio a las mujeres en el poder a fin de que puedan desarrollar soluciones ad hoc contra la corrupción, como leyes que aborden los abusos y la explotación sexual en los sectores público, privado, formal e informal. El argumento a favor de la agencia y el espacio para las mujeres en el poder es confirmado por Rheinbay y Chêne (2016), quienes sostienen que, aunque un mayor número de mujeres en el poder puede representar menos corrupción, ello no significa que las mujeres en el poder sean menos corruptas; sin embargo, también señalan que «varios estudios que analizan la relación entre los indicadores sociales, la representación política y la corrupción constatan que esta es mayor en los países donde las instituciones sociales privan a las mujeres de su libertad para participar en la vida social y pública» (ibídem: 5). Así pues, asumiendo que las mujeres pueden ser consideradas agentes del cambio, es importante crear sociedades más igualitarias. Cuantas más libertades disfrute la población, más probabilidades existen de que se exprese el deseo de cambio, lo que pone presión sobre las élites gobernantes para que lo efectúen.

Ahondando en el caso de Uganda, se requieren estrategias claramente diferentes para abordar el problema de la corrupción burocrática y la corrupción política. Aunque la teoría de la acción colectiva ha resultado importante para desgranar los factores que pueden llevar a un individuo a involucrarse en corrupción, los mismos principios pueden usarse para crear un sentimiento de intransigencia colectiva hacia esta. Las mujeres en el poder pueden desempeñar un papel clave, especialmente si conectan a las mujeres de menor rango con la élite política y transmiten sus problemas, aunque también liderando desde el ejemplo. Por ejemplo, las mujeres líderes fueron fundamentales en la lucha contra el VIH/sida en Uganda, debido a una combinación de empoderamiento y voluntad política, lo que en última instancia condujo a una disminución de casos de VIH (Green et al., 2006).

En defensa de la agencia: éxitos notables de mujeres líderes en Uganda

Al enfrentarse a una amenaza vital, el éxito en la lucha contra la propagación del VIH se consiguió gracias a la convergencia de todas las partes interesadas. Un buen ejemplo de ello puede encontrarse en el distrito de Rakai, donde las mujeres aunaron esfuerzos para recuperar redes llamadas Munno Mukabbi con el fin de ayudarse mutuamente en el cuidado de familiares enfermos de sida que tenían a su cargo. Compartieron recursos para darse apoyo mutuo y hacer frente a los gastos del hogar; también se proporcionaron apoyo social, lo que era importante para sobrellevar el sufrimiento psicológico provocado por la pérdida de seres queridos. Al respecto, Obbo (1995) señala que las mujeres que tenían vínculos con la política podían conseguir financiación bancaria para montar granjas y así ayudar a generar ingresos para que otras compañeras pudieran llevar a sus hijos a la escuela. El mismo concepto de Munno Mukabbi actuó como principio rector para la UWESO –una iniciativa liderada por la primera dama de Uganda Janet Kataha Museveni–, que fue fundamental para el cuidado de niños que habían quedado huérfanos a consecuencia de la guerra o el sida. La iniciativa se amplió con el fin de empoderar a las comunidades para ayudar a niños huérfanos y vulnerables. Asimismo, esta organización fue clave para establecer planes de ahorro y poder acceder a los bancos y, además, capacitó a las personas para el emprendimiento. Museveni también estableció el Foro de Jóvenes de Uganda, una organización que tenía encomendada la misión de implicar a los jóvenes en su subsistencia y educarlos sobre el VIH en un intento por construir una generación de jóvenes sanos (Bush Institute, 2015).

Tenemos otro ejemplo en la ejecutiva Allen Kagina, quien ha sido elogiada por transformar instituciones como la Autoridad Fiscal de Uganda (URA, por sus siglas en inglés), que pasó de ser un pozo de corrupción a presentar niveles aceptables de transparencia (Namakula, 2019). Para ponerlo en perspectiva, cabe señalar que, antes del nombramiento de Kagina, el presidente de Uganda se había referido a la URA como «una guarida de ladrones» (Therkildsen, 2004). Esta ejecutiva consiguió mejorar los resultados de la institución, que pasó de 2 billones a 8 billones de chelines ugandeses recaudados en impuestos (Lumu, 2015). Esta transformación de la autoridad fiscal de Uganda coincidió con las reformas que Kagina introdujo tras su nombramiento, primero como comisionada adjunta de aduanas en 2001 y posteriormente como comisionada general de la URA. Taliercio (2004: 26) afirma que: «La reforma de la URA ha disminuido los niveles de corrupción en el seno de la agencia tributaria, en comparación con la época anterior, y ha reducido la impunidad de los funcionarios que aún son corruptos. La combinación de la subida salarial y la mayor contundencia de las sanciones por infracciones relacionadas con las condiciones del puesto de trabajo del funcionario parecen haber surtido efecto. Además, la reforma de la URA ha acarreado una disminución del trabajo extra para completar el sueldo».

El éxito de Kagina en la URA le valió el premio al liderazgo corporativo (Olaki, 2006) y más tarde asumir responsabilidades en la Autoridad Nacional de Carreteras de Uganda (UNRA, por sus siglas en inglés) (Lumu, 2015). Esta institución estaba sumida en la corrupción y, según Tumusiime (2019), hasta el nombramiento de Kagina había llegado a perder 25.000 millones de chelines ugandeses en un escándalo de corrupción conocido como el proyecto de la carretera Mukono-Katosi. Kagina logró reducir los costes operacionales de la organización y formar al personal para llevar a cabo proyectos que, de otro modo, deberían haber sido encargados a expertos externos (Tumusiime, 2019). Otros éxitos de Kagina pueden observarse en la solicitud por parte de la junta de la UNRA de renovar su mandato en 2020, señalando que entre marzo de 2017 y diciembre de 2019 la UNRA había añadido 312 kilómetros de carreteras a la red viaria en todo el país. Además, durante su mandato se ha construido el mayor número de kilómetros (420) de carreteras de todos los ejercicios financieros, reduciendo la saturación de las carreteras nacionales del 4,8% al 3,8% (Daily Monitor,2020). No obstante, su éxito se ha visto empañado por la controversia que rodea un proyecto, aún gestándose, para construir 223 kilómetros de carreteras en la vecina República Democrática del Congo con un coste estimado de 1,2 billones de chelines ugandeses (The Observer, 2020). Aunque este proyecto pretende potenciar el comercio transfronterizo, algunos ugandeses consideran que los recursos se podrían haber destinado a construir más carreteras en Uganda para beneficiar a la población local.

Conclusión

En conclusión, sin el diagnóstico adecuado de cuáles son los motores de la corrupción, la expectativa de que tener más mujeres en el poder acarreará mayor transparencia se antoja errónea. Uganda, como Estado multipartidista, se ve atrapado en una titánica lucha de poderes y, sin historia de gobernanza democrática a sus espaldas, las élites políticas han recurrido al uso de todas las herramientas a su disposición para retener el poder. La mayoría de las mujeres que ocupan puestos clave de gobierno se encuentran limitadas y en deuda con esos agentes de poder, además de estar inmersas en una batalla por la supervivencia política que desmerece su efectividad en la lucha contra la corrupción.

Aun así, las mujeres empoderadas como agentes de cambio son un recurso para potenciar, especialmente para lograr un cambio socioeconómico, como lo demuestra el éxito de la lucha contra el VIH y el trabajo con los huérfanos de la UWESO. A ello hay que añadir el hecho de que cuando se les da agencia y libertad para iniciar el cambio, las mujeres son muy efectivas, como ha sido el caso de Allen Kagina, que ha transformado por completo dos instituciones que fueron un pozo de corrupción.

Referencias biblográficas

Ahikire, Josephine. «Towards women’s effective participation in electoral processes: a review of the Ugandan experience». Feminist Africa, n.° 3 (2004), p. 8-26.

Amundsen, Inge. Political corruption and the role of donors (in Uganda) [Commissioned Report]. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2006.

Asiimwe, Godfrey B. «Of Extensive and Elusive corruption in Uganda: neo-patronage, power, and narrow interests». African Studies Review, vol. 56, n.° 2 (2013), p. 129-144.

Afrobarometer. «Round 7 corruption perception in Uganda». Afro barometer, Análisis de datos en línea, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 03.06.2020] https://afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online

Bakuluki, Paul. «When I steal, it is for the benefit of me and you: Is collectivism engendering corruption in Uganda?». International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 5, (2013), p. 27-44.

Banco Mundial. «World bank governance». World Bank, (2019) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2020] https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

Banco Mundial. «Control of corruption and government effectiveness». World Bank, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2020] https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators/preview/on#

Barigaba, Julius. «Uganda Executive, MPs in tussle overuse of Covid-19 funds». The East African, (16 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 06.06.2020] https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Uganda-executive-MPs-in-tussle-over-use-of-Covid19-funds/4552908-5554338-m963anz/index.html

Boehm, Frédéric. «Are men and women equally corrupt?». U4 Brief, n.° 6, (mayo de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2020] https://www.u4.no/publications/are-men-and-women-equally-corrupt.pdf

Bush Institute. «Her Excellency Mrs. Janet Museveni and Building an Agriculture Program: A case study of the George W Bush institute’s First Ladies Initiative». Bush Institute, (febrero de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 04.12.2020] https://gwbcenter.imgix.net/Resources/flicasestudy-museveni.pdf

Carney, James J. «The politics of ecumenism in Uganda, 1962-1986». Church History, vol. 86, n.° 3 (2017), p. 765-795.

Daily Monitor. «UNRA board endorses Kagina’s second term». Daily Monitor, (12 de febrero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 08.122020] https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/unra-board-endorses-kagina-s-second-term--1874812

Desmidt, Sophie; Apiko, Philomena y Sævarsson, Karl. «Women and mediation in Africa under the APSA and the AGA». ECDPM, Discussion Paper n.° 217, (diciembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 03.06.2020] https://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP217-Women-Mediation-Africa-APSA-AGA-ECDPM.pdf

Dollar, David; Fisman, Raymond y Gatti, Roberta. «Are women really the “fairer” sex? Corruption and women in government». Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 46, n.° 4 (2001), p. 423-429.

Edroma, Evelyn. «Promoting gender equality in the judiciary». United Nations Development Programme, blog, (5 de julio de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 09.06.2020] https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2019/promoting-gender-equality-in-the-judiciary.html

Equality Uganda. «Women representation in Uganda’s cabinet decline by 7% signifies need to accelerate a 50/50 male/women representation campaign». Equality Uganda, (7 de enero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 09.06.2020] http://equalityuganda.org/wp-content/uploads/2020/03/STATEMENT.pdf

Goetz, Anne Marie. «No shortcuts to power: constraints on women's political effectiveness in Uganda». The Journal of Modern African Studies, vol. 40, n.° 4 (2002), p. 549-575.

Goetz, Anne Marie. «Political cleansers: women as the new anti-corruption force?». Development and Change, vol. 38, n.° 1 (2007), p. 87-105.

Green, Edward; Halperin, Daniel; Nantulya, Vinand y Hogle, Janice. «Uganda's HIV prevention success: the role of sexual behavior change and the national response». AIDS and Behavior, vol. 10, n.° 4 (2006), p. 335-346.

Horn, Patricia. «Post-apartheid South Africa: What about women's emancipation?». Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa, n.° 15 (1991), p. 25-39.

Human Rights Watch. «Letting the Big Fish Swim. Failure to Prosecute High-Level Corruption in Uganda». Human Rights Watch, Report, (21 de octubre de 2013) (en línea) [Fecha de consulta: 20.06.2020] https://www.hrw.org/report/2013/10/21/letting-big-fish-swim/failures-prosecute-high-level-corruption-uganda

Human Rights Watch. «Uganda: Government gunmen storm high court again». 2007 (Fecha de consulta 09/08/2020) https://www.hrw.org/news/2007/03/05/uganda-government-gunmen-storm-high-court-again

Inspectorate of Government. The 3rd National Integrity Survey (NIS III). Inspectorate of Government, The Republic of Uganda, (octubre de 2008) (en línea) [Fecha de consulta: 01.06.2020] https://www.igg.go.ug/static/files/publications/third-national-integrity-survey-report.pdf

Inter-Parliamentary Union. «Historical archives of parliamentary elections results». Inter-Parliamentary Union, Uganda Parliament, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 07.06.2020] http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2329_arc.htm

Johnson, Deb; Kabuchu, Hope y Kayonga,Vusiya. «Women in Ugandan local government: the impact of affirmative action». Gender & Development, vol. 11, n.° 3 (2003), p. 8-18.

Kaaya, Sadab K. «NRM MPs get age limit cash». The Observer, (16 de enero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 04.062020] https://observer.ug/news/headlines/59668-nrm-mps-get-age-limit-cash

Kadaga, Rebeca. «Women's political leadership in East Africa with specific reference to Uganda». Commonwealth Governance Handbook, (2013), p. 32-36.

Kasfir, Nelson y Twebaze, Stephen H. «In name only: Uganda’s Constituency Development Fund», en: Baskin, Mark y Mezey, Michael (eds.). Distributive Politics in Developing Countries: Almost Pork. Lanham, MD: Lexington Books, 2014, p. 83-106.

Krasnopolska, Tetyana. «Gender-balanced participation in public administration as a factor for overcoming of corruption». European Political and Law Discourse, vol. 2, n.° 3 (2015), p. 197-202.

Limo, Irene. «What do networks of women mediators mean for mediation support in Africa?». Accord, Conflict Trends 2018/1 (en línea) [Fecha de consulta: 03.062020] https://www.accord.org.za/conflict-trends/what-do-networks-of-women-mediators-mean-for-mediation-support-in-africa/

Lumu, David. «Kagina is new executive director of UNRA». New Vision, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 07.12.2020] https://www.newvision.co.ug/news/1324788/kagina-executive-director-unra

Marquette, Heather y Peiffer, Caryn. Corruption and collective action. DLP, Research Paper, (enero de 2015) (en línea) https://www.dlprog.org/publications/research-papers/corruption-and-collective-action

Mason, Andrew y King, Elizabeth. Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice [policy research report]. Washington, DC: WorldBank, 2001 (en línea) [Fecha de consulta: 06.06.2020] http://documents.worldbank.org/curated/en/512911468327401785/Engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice

Mo Ibrahim Foundation. Index of governance in Africa (IIAG Anti-corruption score for Uganda) 2019 (en linea)[Fecha de consulta 08.09.2020] https://iiag.online/data.html?meas=SROL|PRI|FEO|HD&loc=UG&view=table

Moghadam, Valentine M. y Senftova, Lucie. «Measuring women's empowerment: participation and rights in civil, political, social, economic, and cultural domains». International Social Science Journal, vol. 57, n.° 184 (2005), p. 389-412.

Mugyenji, Joachim. «Uganda’s anti-corruption policies merely institutionalizing corruption». The Observer, (8 de enero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 14.06.2020] https://observer.ug/viewpoint/63130-uganda-s-anti-corruption-policies-merely-institutionalizing-corruption

Mutibwa, Phares M. Uganda since independence: a story of unfulfilled hopes. Trenton, NJ: Africa World Press, 1992.

Mwesigwa, Alon. «Activist who branded Uganda president “a dirty, delinquent dictator” is jailed». The Guardian, (2 de agosto de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 12.06.2020] https://www.theguardian.com/global-development/2019/aug/02/activist-who-branded-uganda-president-a-dirty-delinquent-dictator-faces-jail-yoweri-museveni-cyber-harassment

Namakula, Valentine. «Uganda’s war on corruption». The independent, (2019) (en línea) [Fecha de consulta: 07.12.2020] https://www.independent.co.ug/ugandas-war-against-corruption/

Nye, Joseph S. «Corruption and political development: A cost-benefit analysis». American political science review, vol. 61, n.° 2 (1967), p. 417-427.

Obbo, Christine. «What women Can do: AIDS crisis management in Uganda», en: Bryceson, Dedorah (ed.). Women wielding the hoe: Lessons from rural Africa for feminist theory and development practice. Washington: Berg, 1995, p. 165-178.

Olaki, Emmy. «Kagina gets leadership award». The New Vision, (2006) (en línea) [Fecha de consulta: 07.12.2020] https://www.newvision.co.ug/news/1154865/kagina-leadership-award

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Beijing declaration and platform for action». The fourth World Conference on Women, (15 de septiembre de 1995) (en línea) [Fecha de consulta: 02.06.2020] https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf

Ottemoeller, Dan. «The politics of gender in Uganda: symbolism in the service of pragmatism». African Studies Review, vol. 42, n.° 2 (1999), p. 87-104.

Pankhurst, Donna. «Women and politics in Africa: the case of Uganda». Parliamentary Affairs, vol. 55, (2003), p. 119-128.

The Tenth Parliament. (2018). «Composition of the 10th parliament». The Tenth Parliament, Uganda, (12 de abril de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2020] https://www.parliament.go.ug/sites/default/files/COMPOSITION%20OF%20THE%2010TH%20PARLIAMENT%20AS%20AT%2012%20APRIL%202018.pdf

Persson, Anna; Rothstein, Bo y Teorell, Jan. «Why anticorruption reforms fail-systemic corruption as a collective action problem». Governance, vol. 26, n.° 3 (2013), p. 449-471.

PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. «Seeing beyond the state: Grassroots women’s perspectives on corruption and anti-corruption». UNDP, Huairou Commission: Women, Homes and Community, (2012) (en línea) https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/Seeing-Beyond-the-State-Grassroots-Womens-Perspectives-on-Corruption-and-Anti-Corruption.html

Rheinbay, Janna y Chêne, Marie. «Gender and corruption; topic guide. Transparency International anti-corruption help desk». Transparency International, (marzo de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 20.06.2020] https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Topic_guide_gender_corruption_Final_2016.pdf

Rubongoya, Joshua. Regime Hegemony in Museveni’s Uganda: Pax Musevenica. Cham: Springer, 2007.

Sahay, Sushama. Women and empowerment: approaches and strategies. Nueva Delhi: Discovery Publishing, 1998.

Sardan, Jean-Pierre. « L’économique morale de la corruption en Afrique ». Politique Africaine, n.° 63 (1996), p. 97-116.

Sung, Hung-En. «From victims to saviors? Women, power, and corruption». Current History, vol. 105, n.° 689 (2006), p. 139-143.

Sutherland, Edwin. H. y Cressey, Donald. R. Criminology. Philadelphia: Lippincott, 1978.

Swamy, Anand; Knack, Stephen; Lee, Young y Azfar, Omar. «Gender and corruption». Journal of Development Economics, vol. 64, n.° 1 (2001), p. 25-55.

Taliercio, Robert J. «Designing performance: The semi-autonomous revenue authority model in Africa and Latin America». World Bank, Policy Research Working Paper n.° 3423, (octubre de 2004) (en línea) https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14224?locale-attribute=es

Tamale, Sylvia. When hens begin to crow: Gender and parliamentary politics in Uganda. Londres: Routledge, 1999.

Tickner, J. Ann. «Gendering a discipline: Some feminist methodological contribution to international relations». Journal of Women in Culture and Society, vol. 30, n.° 4 (2005), p. 2.173-2.188.

Therkildsen, Ole. «Autonomous tax administration in sub-Saharan Africa: the case of the Uganda Revenue Authority». Forum for Development Studies, vol. 31, n.° 1 (2004), p. 59-88.

The Independent. (2016). «Ministers 28 out of 80». The Independent, (6 de junio de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 10.062020] https://www.independent.co.ug/ministers-more-women-than-men/

The Judiciary Uganda. «Página oficial The Judiciary». The Republic of Uganda, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 05.06.2020] http://judiciary.go.ug

The Observer. «Uganda-DRC roads: Red flags raised over project worthiness, Dott Services». The observer, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 08.12.2020] https://observer.ug/news/headlines/67357-uganda-drc-roads-red-flags-raised-over-project-worthiness-dott-services

Transparency International. «Corruption perception in Uganda». Transparency International, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2020] https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/uga

Tumusiime, Ian. «Kagina builds new culture at UNRA». The independent, (14 de mayo de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 07.12.2020] https://www.independent.co.ug/kagina-builds-new-culture-at-unra/

United States Department of State. «Country report on human rights practices 2010». US Deparment of State, (2011) (en línea) https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/index.htm

Notas:

1. El año 2016 fue el último ciclo electoral de Uganda

2. El Sistema del Movimiento fue diseñado por Museveni (alrededor del Movimiento de Resistencia Nacional-MNR) como forma de gobierno integral, o de partido único, en la que todos los actores políticos podían ser designados en función de sus méritos según su criterio y en la que los partidos políticos quedaron prohibidos.

3. Véase: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=249

Cómo citar este artículo: Sempijja, Norman y Žebrauskaitė, Emilija. «El papel transformador de las mujeres líderes en la lucha contra la corrupción en Uganda». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 229-255. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.229

Palabras clave: mujeres y poder, corrupción, Uganda, agencia, motores para el cambio

Cómo citar este artículo: Sempijja, Norman y Žebrauskaitė, Emilija. «El papel transformador de las mujeres líderes en la lucha contra la corrupción en Uganda». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 229-255. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.229

Fecha de recepción: 30.06.20

Fecha de aceptación: 08.02.21

Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.