Del consenso a la complejidad: relaciones interamericanas diversas y en transición

Sebastián Bitar, profesor asociado, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes (Colombia). s-bitar@uniandes.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4520-3947

Tom Long, profesor de Relaciones Internacionales, University of Warwick (Reino Unido). T.Long@warwick.ac.uk. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5864-2941

Desde la crisis financiera de 2008, la política internacional ha sido alterada por una mayor difusión de recursos económicos y capacidades militares. Ello, para muchos, constituye una transformación radical que puede ser el fin de la hegemonía estadounidense en América Latina. Este artículo examina esta proposición comenzando por revisar el concepto de hegemonía que, en lugar de verse como una característica estructural, aquí se conceptualiza como una «hegemonía matizada», es decir, una red de relaciones asimétricas y jerárquicas. En este sentido, se observa no una sola transformación, sino la emergencia de un contexto hemisférico que vendría definido por la «asimetría diferenciada». Estados Unidos aún ocupa una posición central, pero su política exterior está marcada por la fragmentación subregional y la externalización de prioridades electorales. Al respecto, se exploran sus efectos a nivel subregional con un enfoque en las oportunidades y los desafíos que ello supone para los países latinoamericanos.

América Latina se suele entender como la zona de influencia o, de forma exagerada e incluso despectiva, como el «patio trasero» de Estados Unidos. En contraste, recientemente, muchos han celebrado el declive del poder estadounidense y la emergencia de un mundo –y tal vez un hemisferio occidental– más autónomo y «multipolar». No está claro todavía el lugar que ocupa América Latina en este nuevo mundo, ni tampoco sus implicaciones para la libertad de acción de los países que la conforman. Por un lado, autores como Malamud y Schenoni (2021) celebran que América Latina esté fuera de la agenda global, aun si esa condición le resta influencia. Por el otro, influyentes estudiosos y diplomáticos argumentan que este panorama ya ofrece mayor autonomía y libertad de acción latinoamericana (Van Klaveren, 2012; Fortín et al., 2023; Actis y Malacalza, 2021). Sin embargo, esas visiones tienen un riesgo de enturbiar más que aclarar. Para entenderlo, parece necesario empezar por diagnosticar las transformaciones globales en curso y también las tendencias en la política exterior estadounidense hacia la región. Muchos autores destacan un declive del interés de la superpotencia en temas latinoamericanos (Hakim, 2006; Emerson, 2010; Milani, 2021), pero esto puede resultar una lectura parcial. Así, comprender mejor la combinación de estos dos factores será la clave para explorar el nivel de autonomía internacional de los países latinoamericanos.

Para este estudio, se articula un concepto matizado de hegemonía y, por ende, una lectura distinta de las implicaciones de los cambios en el sistema internacional. No se pretende argumentar que la hegemonía de los Estados Unidos continúe sin modificaciones, de ninguna manera, pero sí afinar el tratamiento de dicho concepto en las Américas para entender sus manifestaciones variadas al interior de la región (Santa-Cruz, 2019). Dentro de este marco, se destacan dos tendencias principales en la política exterior estadounidense en la región: a) un aumento en la fragmentación de cómo Estados Unidos percibe sus intereses en diferentes subregiones de América Latina; y b) la política interna de Estados Unidos, que influye cada vez más en su trato con América Latina, haciendo que las decisiones electorales en la potencia del norte afecten desigualmente a los países latinoamericanos. Incluso durante el «momento unipolar», la hegemonía de Estados Unidos en América Latina lucía con variaciones. En la actualidad, con el ascenso de potencias como China e India, no solo se observa una erosión de esta hegemonía (De Santibañes, 2009; Gachúz Maya y Urdinez, 2022), sino una asimetría más diversificada, lo que lleva a respuestas distintas de los países latinoamericanos según su posición. De esta forma, es preciso conceptualizar la hegemonía como un complejo de relaciones asimétricas en lugar de una estructura fija.

Este artículo, en primer lugar, reevalúa la noción tradicional de hegemonía y propone un enfoque relacional, presentando la «asimetría diferenciada» como marco de análisis; a continuación, examina la transición que viven las relaciones Estados Unidos-América Latina y las tendencias actuales en la política exterior del primero en la región, poniendo el foco en las respuestas subregionales de América Latina ante estos cambios; finalmente, ofrece unas reflexiones sobre el futuro de las relaciones interamericanas.

Un eclipse parcial de la hegemonía

Cuando uno vive un eclipse solar, el fenómeno parece ser un evento totalizador. Pero un mismo eclipse se percibe de formas dispares según la perspectiva geográfica: lo que parece ser total desde el sur, puede ser solamente un suceso transmitido en el telediario en el norte. Algo parecido sucede respecto a las actuales transformaciones del sistema internacional. Desde Asia Oriental, o desde el Cono Sur, algunos gobiernos ya creen vislumbrar un eclipse de la hegemonía que se implantó durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero en otras latitudes, la influencia estadounidense sigue siendo casi igualmente abrasadora. La analogía es incompleta, claramente, pero indica la importancia de la posición relativa para comprender los efectos de una transición global. A la cuestión geográfica hay que añadir la importancia de la posicionalidad en el sentido relacional (Jackson y Nexon, 2019). En breve, los cambios en la distribución de capacidades materiales a nivel global –el mayor peso de China y la India respecto a Estados Unidos, Europa y Japón– se suelen entender como una metamorfosis estructural (Kupchan, 2012; Stuenkel, 2016) o «crisis de hegemonía» como modelo global (Sanahuja, 2018). Pero, a diferencia de las causas estructurales, los cambios globales desde la crisis financiera de 2008 no han producido presiones homogéneas en América Latina. En cambio, brota una mayor heterogeneidad, a la que referimos como la «asimetría diferenciada».

Durante muchos años, los internacionalistas han señalado la asimetría como una característica fundamental de las relaciones interamericanas. Aunque este sigue siendo el caso, el significado de la asimetría ya varía mucho más desde una relación a otra. Los grados de interdependencia, vulnerabilidad y la relevancia política son cada vez más dispares y, como consecuencia, hay que repensar la naturaleza de la hegemonía misma, que no es una estructura sino un complejo de relaciones asimétricas con características jerárquicas (Goddard, 2018; MacDonald, 2018). Así, la «hegemonía matizada» se entiende como un tejido de relaciones entre estados, caracterizado por diferencias de poder, un proyecto político dominante y la aceptación de ese marco como el estándar en política internacional. El hegemón asume un papel de liderazgo en la creación de un orden que pretende coordinar las actividades de otros estados y, para mantenerse en este rol, brinda beneficios –como protección, instituciones para comercio y finanzas, o acceso a su mercado– incentivando la cooperación y la estabilidad en el sistema internacional (Gilpin, 1981). Por parte de los otros estados, el hegemón espera un comportamiento acorde con los principales componentes del orden establecido (Lake, 2009); principalmente, que ningún Estado se enfrente abiertamente a su hegemonía y, mucho menos, de forma violenta. Como lo describió Tilly (1985), frente al Estado-nación, el hegemón también ofrece una protección que es una «espada de doble filo» para los demás estados: aunque ofrece algo de protección frente a amenazas externas, sobre todo brinda una salvaguarda frente al poder del mismo hegemón si los demás estados obedecen a las exigencias del orden establecido (Ikenberry, 1998; Farrell y Newman, 2019).

La hegemonía no solo se basa en el poder del Estado dominante, sino también en la participación, co-constitución o, al menos, la tolerancia de los estados más pequeños (Kat, 2020; Tourinho, 2021). Esta actitud se ve influenciada por varios factores, pero dos son esenciales: el costo y la viabilidad de medidas coercitivas y las alternativas disponibles, algo que Cooley y Nexon (2020) describen como «monopolio de patronato». En lugar de una estructura estática, la hegemonía se entiende como una red dinámica de relaciones que influye en sus componentes de tres maneras: primero, en una red hegemónica, el efecto de redes aumenta a medida que crecen las conexiones; segundo, al igual que en las redes sociales, hay puntos de mayor y menor densidad de vínculos; y, tercero, el hegemón interactúa de forma diferente con cada Estado, sin ofrecer beneficios (o amenazas) de forma uniforme. Además, dentro de esta red existen agrupaciones, y ciertos beneficios actúan más como privilegios que como bienes públicos (para unos argumentos similares, véanse Drezner et al., 2021; Nicholls, 2023).

En otras palabras, la red está compuesta por relaciones asimétricas, pero también diferenciadas. Si la red se ve alterada, los efectos variarán según la posición de cada actor (Hafner-Burton y Montgomery, 2006). Los estados más pequeños enfrentarán un panorama variado en medio del declive parcial de la unipolaridad, con asimetrías específicas. Aunque persisten desequilibrios de poder, la percepción universal de la hegemonía disminuye, creando resultados diversos según la posición de cada actor (Cooper y Schulz, 2023). En esencia, si el poder relativo del hegemón disminuye frente a otros actores potentes, algunos estados experimentarán un cambio profundo, mientras que para otros será solo un ligero ajuste.

La hegemonía vista desde América Latina

El hemisferio occidental se volvió un espacio unipolar y hegemónico con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1939; antes de ese conflicto, existía mucha mayor diversificación subregional en la influencia estadounidense. Tras la contienda, durante la Guerra Fría, la búsqueda de mantener esta predominancia frente a la Unión Soviética se intensificó (Westad, 2005). La confrontación, cargada de ideología en ambas partes, fortaleció la determinación política de Estados Unidos y su electorado para priorizar un liderazgo hegemónico. Durante ese período, a pesar de que América Latina no fue siempre el foco estratégico principal, la mayoría de los presidentes estadounidenses propusieron estrategias para consolidar su influencia en la región (Pastor, 2001). La unipolaridad hemisférica imponía ciertas restricciones y patrones de incentivos y desincentivos; sin embargo, nunca implicó un dominio total, ya que los estados latinoamericanos casi siempre mantuvieron una capacidad de agencia (con variaciones en grado) en sus políticas exteriores y aún más en temas domésticos (Darnton, 2013; Long, 2015).

Con el colapso de la Unión Soviética, al inicio de la década de 1990, el escenario en América Latina cambió. La región pasó de ser un foco de seguridad a un foco económico, y las perspectivas alineadas con las prescripciones del Consenso de Washington se volvieron predominantes, aunque efímeramente (Naím, 2000). En esta era unipolar, Estados Unidos evidenció su capacidad y determinación para impulsar su visión del orden regional en América Latina. De esta forma, mediante iniciativas comerciales y políticas antinarcóticos, ofreció acceso preferente a su vasto mercado para alinear intereses de sectores clave latinoamericanos (Corrales y Feinberg, 1999); contribuyó significativamente con apoyo económico, militar y comercial a los gobiernos colombiano y mexicano; robusteció instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA); introdujo nuevos foros como la Cumbre de las Américas, y estableció una serie de acuerdos económicos (Feinberg, 2002; Crandall, 2008).

El proyecto de alineación económica de América Latina con Estados Unidos y sus instituciones globales coincidió con un éxito inicial durante la década de los 1990 en controlar la inflación, aumentar el comercio y reducir la pobreza (Fraga, 2004). Fue un contraste bienvenido a las crisis de deuda y la «década perdida» de 1980. Sin embargo, este modelo económico de la década de 1990 para reducir la pobreza y la desigualdad desaceleró en la del 2000, cuando dejó de dar frutos. Tanto la pobreza como la desigualdad alcanzaron niveles inaceptables para la población y la pobreza extrema aumentó (Goldfajn et al., 2021). Frente a este estancamiento, Washington no ofreció mucho más a América Latina, ya que, en el contexto de la nueva «guerra global contra el terror», tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las miradas estadounidenses estuvieron en otras regiones. Incluso el gran incentivo del acceso al mercado estadounidense se redujo con el lentísimo camino para la aprobación de acuerdos de comercio en el Congreso (Irwin, 2020); ese fue el caso de los acuerdos comerciales con Chile y Colombia, así como del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). También la cámara baja estadounidense mantuvo la insistencia en la protección y los subsidios para la producción agrícola estadounidense –factor que restó el interés de Brasil y otros en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Nelson, 2015)–.

La unipolaridad, como avisó Jervis (2009), da rienda suelta para que las consideraciones de la política doméstica lleguen a ser sobresalientes en la definición de los intereses nacionales en el ámbito internacional. Los temas «intermésticos» (Lowenthal, 1998) llegaron a formar la agenda estadounidense en el hemisferio occidental: especialmente la obsesión, y las victorias pírricas al respecto, de la «guerra contra las drogas», así como una polarización dañina en respuesta a temas migratorios. Además, un puñado de votos y congresistas de la Florida dictaron la política hacia Cuba, a pesar de sus costos diplomáticos (Brenner et al., 2002). El enfoque en temas de política doméstica se volvió un obstáculo para la construcción de una política hemisférica coherente. Ello minó el apoyo interno para el liderazgo internacional de la potencia norteamericana, y así se erosionaron la voluntad política y la visión para proyectos de liderazgo global mucho antes de las capacidades materiales (Long, 2019).

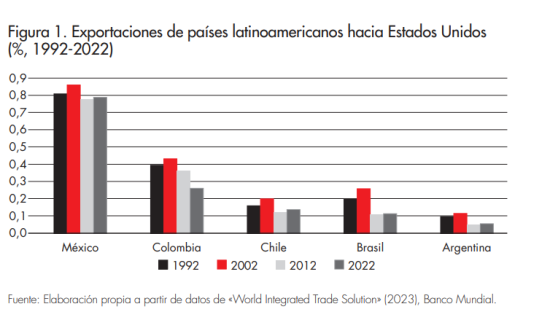

Asimismo, se fue erosionando el apoyo latinoamericano para el alineamiento con Estados Unidos. Mientras decepcionaban los resultados del Consenso de Washington con el inicio del nuevo siglo, arrancaba la demanda de China para muchos productos sudamericanos (Gallagher, 2016; Wise, 2020). Gracias al alza de precios de los bienes agrícolas y minerales, las economías de América del Sur experimentaron un fuerte crecimiento económico y, en muchos casos, se implementaron políticas de redistribución y gasto social. El boom y algún nivel de convergencia ideológico de esa década animaron a proyectos regionales como el Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), muchas veces tildados como «poshegemónicos» (Riggirozzi y Tussie, 2012). Así, los cambios en el alineamiento sudamericano pasaron de una forma casi sui géneris, varios años antes de la mayor atención a la multipolaridad o las múltiples crisis de la hegemonía estadounidense o del orden internacional liberal (Gandásegui, 2007; Hershberg et al., 2014). Cabe destacar que, en gran parte, esa tendencia fue confinada a América del Sur, ya que México y América Central siguieron siendo más integrados y generalmente favorables a Estados Unidos (véase la figura 1). Sin embargo, la caída de los precios de materias primas después de 2014, así como el posterior declive de inversión china en la región –acentuado por la pandemia–, han puesto énfasis en las debilidades del modelo geoeconómico del boom.

A partir de la segunda década del siglo xxi, Estados Unidos ha ido fragmentando su política exterior permitiendo que su agenda de política interna redunde en cambios mayores de sus relaciones con los países de América Latina. Las políticas migratorias, comercial, de fomento de la democracia e, incluso, la antidrogas han sufrido una fragmentación provocada por la polarización partidista. Frente a la tradicional política exterior bipartidista hacia países como México y Colombia, hoy encontramos una política exterior estadounidense más ideologizada y cercana a las preferencias de cada nuevo presidente, o incluso con la estampilla de congresistas particulares. Dentro de este panorama de fragmentación y externalización de la política interna, se vuelve menos efectiva la capacidad de la superpotencia para liderar y ejercer influencia en la región a partir de políticas de Estado y una burocracia diplomática estable y relativamente independiente del bipartidismo. Ello también se observa en la mayor variabilidad de las preferencias y políticas debido a los ciclos electorales, y en la falta de un hilo conductor que conecte la visión política de Estados Unidos para la región.

Variaciones subregionales en redes hegemónicas

El hemisferio occidental ofrece un panorama matizado de la transición de poder y sus efectos. Estados Unidos aún tiene grandes capacidades económicas y militares, especialmente desde la perspectiva de lo que se ha llamado «poder estructural» (Strange, 1987; Winecoff, 2020). Pero, frente a la difusión de capacidades materiales y la diversificación de focos de poder, se constata una relajación de los constreñimientos que el sistema global ejerce sobre el complejo de relaciones interamericanas (Nicholls, 2023). Así, se pueden detectar los efectos de la creciente multipolaridad en tres tendencias importantes: primero, el oligopolio de los países del Atlántico Norte sobre las medidas de patrocinio económico, producto del derrumbe de la Unión Soviética, se va evaporando (Cooley y Nexon, 2020); segundo, se esfuma la cohesión de preferencias acerca de los objetivos –y aún más sobre las medidas y deseabilidad– de la promoción internacional de modelos de buena gobernanza doméstica; y, tercero, hay una erosión de la voluntad e inspiración por parte de Estados Unidos de proyectar un liderazgo capaz de atraer a seguidores (Kat, 2020; Merino y Morgenfeld, 2022). Sin una visión coherente y compartida, en Estados Unidos domina una mirada de corto plazo que responde al calendario electoral (Long, 2021; Castro Alegría, 2023: 14-16).

Aunque dichos patrones se observan a lo largo y ancho del hemisferio, estos tienen un sesgo geográfico importante: existen mayores manifestaciones del poder estadounidense en el norte de América Latina y una disminución más marcada de ese poder en el sur del continente (Santa-Cruz, 2019). Como es propio de un sistema aún unipolar, el norte latinoamericano figura más en las prioridades domésticas de Estados Unidos y, en un contexto de «asimetría diferenciada», esas relaciones reciben una atención desproporcionada. Así, el grado de atención estadounidense no corresponde tan directamente a la percepción de amenaza extrahemisférica. En cada una de esas subregiones, varios líderes latinoamericanos han buscado socios alternativos –China, sobre todo, pero también, a veces, Rusia– o han intentado alentar respuestas regionales. Sin embargo, ningún país dentro ni fuera de la región ha conseguido reemplazar del todo el poder multidimensional estadounidense. Como resultado, aunque se aflojan las restricciones sistémicas que marcaron el mundo unipolar, ello no necesariamente resulta en una mayor autonomía para todos los países latinoamericanos.

México, América Central y el Caribe

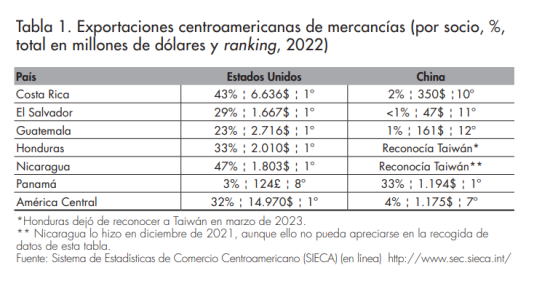

Las relaciones más intensas se concentran entre Estados Unidos y los países de América Central, el Caribe y México; dentro de este grupo, México ocupa un lugar primordial por su tamaño, la frontera compartida y las infinitas conexiones con el vecino norteño. En esta primera zona, se observa todavía una unipolaridad económica, producto de fuerzas gravitacionales y legados históricos, que incluso se intensifica en el contexto del aumento de tensiones entre Estados Unidos y China (Guajardo y Cote-Muñoz, 2022). Dados esos vínculos, esa subregión sobresale en la agenda doméstica estadounidense. Aunque los países que la conforman han mostrado cierto nivel y deseo de diversificar relaciones, notablemente con varios países cambiando su reconocimiento diplomático respecto a Taiwán, por presiones de China –un movimiento que comenzó con Costa Rica en 2007 (Portada iii et al., 2020)–, los resultados económicos de esos cambios no han sido perdurables. Tras un breve boom inicial de exportaciones hacia China, el comercio de estos países volvió a sus patrones tradicionales. Por ejemplo, a pesar de las promesas chinas de gran atención a El Salvador cuando este dejó de reconocer a Taiwán en 2018, las exportaciones a China cayeron a la mitad entre 2018 y 2022 (véase la tabla 1) y las inversiones chinas son casi nulas (ECLAC, 2023). Por su parte, Panamá sí que está viviendo un aumento de exportaciones a China tras su propio realineamiento diplomático, pero este boom se explica casi completamente por la venta de cobre, producto de dos polémicas megaminas de propiedad canadiense.

En resumen, las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos aún superan las destinadas a China por un factor de uno a ocho (véase la tabla 1); las exportaciones a China son casi exclusivamente de materias primas, mientras la relación comercial (y de inversión) con Estados Unidos incluye diversos sectores y mucho mayor presencia en bienes intermedios y de consumo (Banco Mundial, 2023). Se mantiene el predominio de las relaciones asimétricas bilaterales, reforzadas por profundas interdependencias. La mayoría de los países de la zona optan por estrategias enfocadas en Estados Unidos que se parecen más a lo que Russell y Tokatlian (2003) llamaron «la autonomía relacional».

Asimismo, se aprecia claramente la externalización de la política doméstica estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos pone gran énfasis en temas con resonancia interna, principalmente referentes a la migración, las drogas y la seguridad transnacional. La región –especialmente la frontera– ha sido un tema central en campañas políticas nacionales; como también las preocupaciones por la seguridad –y la securitización de la migración–, que han reanudado los vínculos históricos entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y las de América Central y el Caribe. El tema del narcotráfico, por ejemplo, cobra renovada importancia dado al tráfico de fentanilo y el repunte de muertes por sobredosis debido al abuso de los opioides en la potencia del norte. Todas ellas son cuestiones que despiertan gran interés en el Congreso y ponen en juego enormes asignaciones presupuestales para agencias antidrogas, fronterizas, policiales y militares.

En 2008, el nuevo enfoque estadounidense en América Central respondía al creciente nivel de homicidios en El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que llevó al lanzamiento de la llamada «Iniciativa Regional de Seguridad para América Central: Una alianza compartida»1, con el objetivo de abordar las crecientes amenazas a la seguridad en la región centroamericana. En los años siguientes, sin embargo, esa política fue transformada por otras preocupaciones domésticas. La Administración Trump (2017-2021) se centró en acuerdos bilaterales para suprimir la migración y, la de Biden (2021-actualidad), aunque el objetivo se ha mantenido, lo ha hecho con una modalidad y retórica enfocadas en «causas de raíz» de la migración, lo que ha generado un complemento socioeconómico además de la continuación de programas de cooperación en países de origen y tránsito con policías, fuerzas armadas y control de fronteras (Kloppe-Santamaría, 2023; Meyer, 2021, y 2023). Estas preocupaciones han animado un aumento de los recursos para la región, hasta más de 900 millones de dólares para la seguridad y el desarrollo económico en el año fiscal 2024 (Meyer, 2021, y 2023).

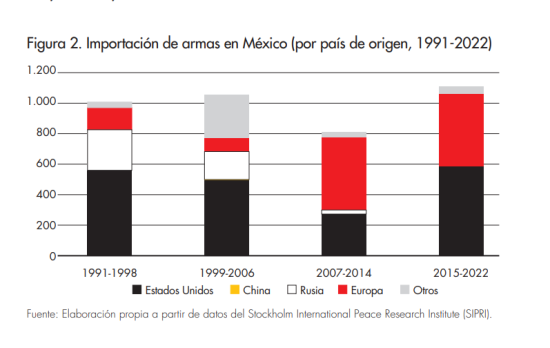

Referente al caso mexicano, la relación militar tradicional fue mucho más distante, pero eso cambió durante la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), del Partido Acción Nacional (PAN), y con la creación del Plan Mérida (Chabat, 2013). Ese programa no tuvo una lógica de defensa hemisférica, sino que fue impulsado por las preocupaciones de política interna acerca del narcotráfico, el crimen organizado y el aumento de violencia en México; sin embargo, tuvo el efecto secundario de atar las Fuerzas Armadas mexicanas a sus pares estadounidenses. En este contexto, y a pesar de un discurso más favorable a la multipolaridad, las compras de armas por parte del Gobierno mexicano se concentran casi completamente en Estados Unidos y Europa, con la casi anulación de la anterior participación rusa después del 2007 (véase la figura 2).

No obstante, las relaciones asimétricas entre Estados Unidos y los países de la zona tienen matices que permiten la agencia, tanto de México como de los países centroamericanos. Gobiernos tan diferentes como los de Costa Rica y El Salvador han buscado intereses internacionales y autonomía en políticas domésticas –Costa Rica con mayor alineamiento y El Salvador con una mezcla de cooperación menos visible con Estados Unidos, bravura delante de audiencias domésticas por parte del presidente Bukele, y una cultivación de aliados transnacionales–. El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha gestionado hábilmente sus relaciones con las administraciones tan dispares como las de Trump y Biden. Aprovechando la oportunidad creada por la obsesión política estadounidense referente a la migración, López Obrador ha usado como palanca este ámbito de la cooperación (con efectos perniciosos mucho mayores en la población centroamericana transitoria que en la mexicana) para defender la relación económica, aumentar su autonomía doméstica, seguir una línea propia en cuestiones globales, e incrementar la influencia mexicana sobre sus vecinos del sur (Correa Serrano, 2022). Sin embargo, la próxima presidenta de México, tras las elecciones federales de 2024, va a enfrentar una negociación complicada con los Estados Unidos, dado que la cláusula de sunset en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) implica una revisión poco definida para 2026. Esa negociación –con una administración estadounidense aún por definir– afectará directamente a la mitad de la economía mexicana (Hershberg y Long, 2023: 219).

Región andina

La relación de Estados Unidos con la región andina o del norte de América del Sur sigue siendo dominada por el tráfico de cocaína, la migración, la corrupción y la inestabilidad institucional. En un segundo nivel, Estados Unidos tiene intereses que responden a las inversiones privadas en las industrias extractivas y, en contraste (por los del Partido Demócrata), en la protección del medio ambiente.

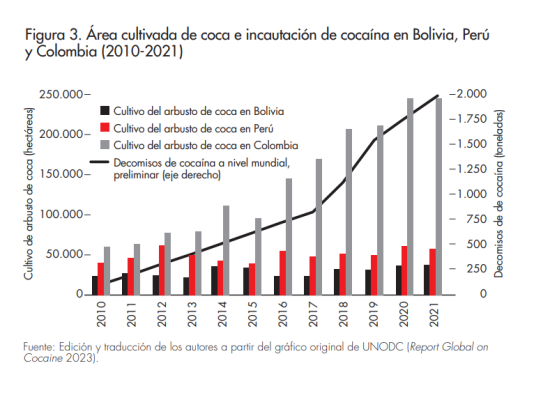

En el caso de Colombia, tras casi dos décadas de alineación con Estados Unidos bajo el Plan Colombia, una iniciativa antinarcótica lanzada en 2000, este país andino se distanció del enfoque de «guerra contra las drogas» como parte de su proceso de paz, lo que provocó la ira del presidente Trump (Bitar y González, 2018) y una gran preocupación incluso en el Gobierno Biden frente a la descontrolada alza de la producción de coca y de cocaína. De hecho, no se ha materializado la promesa del proceso de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de sustituir ese cultivo por oportunidades legales rentables. Es más, ha crecido el área cultivada de coca y también su productividad, así como el potencial para fabricar cocaína a niveles nunca vistos en Colombia (véase la figura 3). Gracias al boom de producción, el precio comercial de la coca colapsó, perjudicando al campo colombiano que dependía de la comercialización de la hoja.

A pesar de que la prioridad en materia de drogas en Estados Unidos ahora está en los opioides y sintéticos, la cocaína sigue siendo un problema destacado en la política interna de ese país. Así lo han reiterado funcionarios estadounidenses a Colombia y a otros países. A lo largo de casi 40 años, la región andina ha sido un área prioritaria para agencias policiales de Estados Unidos, quienes protegen ahí su terreno burocrático. Frente a estas presiones, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en 2022 una liberalización de la producción y consumo de la coca, reenfocando los esfuerzos alrededor de la cocaína al pasar de un énfasis en la erradicación o sustitución de cultivos hacia otro en la interdicción de cargamentos de cocaína. El negocio de esta droga sigue alimentando la criminalidad en todos los países de la región y continúa desestabilizando el orden social. En 2023, Ecuador tuvo su mayor ola de violencia política alimentada por el dinero del narcotráfico, mientras Colombia sigue sufriendo una altísima delincuencia perpetrada por organizaciones traficantes de esta droga.

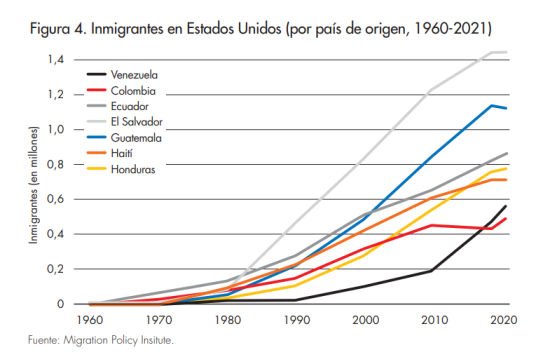

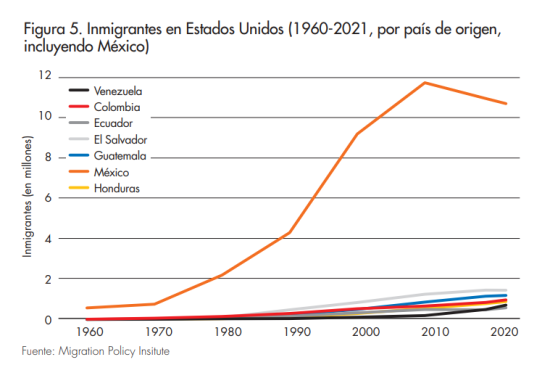

El segundo tema central es la migración hacia los Estados Unidos de ciudadanos venezolanos y de otros países de la región. La crisis migratoria de Venezuela se ha convertido en la más importante del continente americano, con cifras comparables con el desplazamiento de personas en conflictos armados. Con 7,1 millones de emigrantes, Venezuela continúa, con datos de 2023 representando un gran reto de política pública para todos los países de las Américas, muchos de los cuales inicialmente ofrecieron permisos de permanencia y acceso a seguridad social, como es el caso de Colombia (Bitar, 2022). Del mismo modo, el número de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos se ha incrementado vertiginosamente, aunque no es comparable con la cantidad de emigrantes de Venezuela que se ha asentado en países latinoamericanos. En cualquier caso, Venezuela, junto con otros países andinos y caribeños, continúa generando migración con destino a los Estados Unidos, una porción significativa de los cuales llega a Colombia para cruzar América Central por la selva de El Darién en la frontera con Panamá, lo que entre 2019 y 2023 ocasionó una crisis humanitaria en la zona.

En contraste con el incremento de los países andinos incluidos en la figura 4, cuando se incluye México (figura 5) se nota un incremento acelerado de migración hacia Estados Unidos entre 1970 y 2010, pero una caída importante en la última década.

El reto de la migración es de una enorme relevancia política para Estados Unidos. Las personas que cruzan el Darién entre Colombia y Panamá suelen tener como destino la frontera mexicano-estadounidense, por lo que Washington adelanta programas para desanimar a los migrantes en todo el camino. La atención mediática y la polémica pública vinculadas a este fenómeno superan en la agenda estadounidense el enfoque en el papel geopolítico de la región. El reto es aún más grande gracias a la politización del tema migratorio y a su percepción como amenaza que ha crecido en ese país, ocupando el centro de los debates políticos tanto a nivel nacional como, crecientemente, en los gobiernos estatales y municipales.

Venezuela

La crisis política y económica de Venezuela ha sido central en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, más allá de la migración. La potencia norteamericana impuso una serie de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro que fueron creciendo: desde restricciones personales a integrantes del Gobierno, incluso el mismo presidente, hasta sanciones generales contra el petróleo venezolano. En 2019, Estados Unidos respaldó la estrategia de los integrantes del Grupo de Lima que llamaron a desconocer a Maduro como presidente del país y elevar a Juan Guaidó, líder opositor, como jefe de Estado. El Grupo de Lima apostó por una pronta caída del régimen de Maduro y una transición hacia la democracia. A pesar del intento de la oposición por lograr este cambio, Maduro diversificó sus apoyos internacionales para recibir protección del Gobierno de la Federación Rusa, mantener lazos comerciales y de inversión con China, así como vender su petróleo, aunque a precios y niveles reducidos, en el mercado internacional.

Como resultado, la estrategia del Grupo de Lima y de Estados Unidos fracasó. No solo no se logró un cambio de régimen, sino que en 2023 la misma oposición venezolana desautorizó a Guaidó y dejó a muchos países sin interlocutor reconocido en Venezuela. Como alternativa, Estados Unidos apoyó en 2023 una mesa de negociación entre Maduro y la oposición que busca mejorar las condiciones para unas elecciones libres en 2024. Aunque se ha avanzado en esa mesa en el desbloqueo de algunos recursos venezolanos en el exterior, pocos avances se han obtenido en mejorar las condiciones electorales y Maduro ha continuado su persecución autocrática de la oposición. Las amenazas en diciembre 2023 del presidente a la integridad territorial de su vecino, Guyana, restarán las ya escasas posibilidades de reacercamiento con Estados Unidos.

La hegemonía de Estados Unidos en la región andina

La transición hegemónica de Estados Unidos frente a los países de la región andina se ha vivido de forma desordenada. Colombia y Perú mantienen un intercambio comercial fluido con Washington gracias a sus tratados de libre comercio, pero Venezuela se ubicó al lado de Cuba como los dos estados más hostiles a la hegemonía estadounidense. Mientras, Ecuador, Venezuela y Perú continúan en un período de inestabilidad política, a veces profundamente alterada por el crecimiento de la producción de cocaína y su tráfico hacia la potencia del norte. Y, aunque la presencia de potencias extrahemisféricas en los países andinos es moderada, es especialmente alta en Venezuela, cuyo Gobierno ha profundizado sus relaciones con Irán, Rusia, China y otros competidores de Estados Unidos en el escenario mundial. Venezuela apoyó además abiertamente la invasión rusa de Ucrania en 2022.

China, por su parte, ha invertido en infraestructura en todos los países de la región. Según datos de la Boston University (BU), el 75% de las inversiones y préstamos chinos en América Latina se concentran en Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil2. También ha penetrado en Colombia, tradicional socio de Estados Unidos, con un megacontrato por el metro de Bogotá y otras inversiones gracias al tratado de inversión firmado en 2011. Sin embargo, la presencia de Estados Unidos en la región se mantiene y este país continúa siendo un socio indispensable para Colombia, Ecuador y Perú. Incluso durante gobiernos críticos hacia Estados Unidos, este país ha continuado la cooperación en muchas materias de importancia bilateral.

Cono Sur

Desde el Cono Sur, en cambio, se vive la transición hegemónica de forma muy distinta. En temas comerciales, la unipolaridad se ha ido esfumando a lo largo de los últimos 15 años (Gachúz Maya y Urdinez, 2022); en temas militares, la relación estrecha continúa, pero existe en un segundo plano. En ese sentido, los países del Cono Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) forman un tercer nivel en la política estadounidense, e incluyen a la segunda economía más grande de América Latina. En esta área, Estados Unidos se enfoca principalmente en cuestiones multilaterales, como la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la competencia con China en tecnología e inversión estratégica y –en la Administración de Biden– en cuestiones de medio ambiente y energía. Ocupar este tercer nivel no significa que no existan intereses estadounidenses, pero la lejanía del Cono Sur de la política doméstica del país norteño reduce la atención cotidiana que reciben los países que lo conforman, ya sea para bien o mal. Así, vinculado a su posición en la visión estadounidense, tienen una menor interdependencia con la potencia norteamericana en términos comerciales –aunque ese patrón ha perjudicado sus sectores de exportación de manufacturas (Stallings, 2020)–. La lejanía, sin embargo, ha facilitado la posibilidad de profundizar vínculos entre los diversos países del área. Para sus partidarios, ello debía haber sido un ímpetu para la consolidación regional, pero esos proyectos alentadores de la década de 2000, como la UNASUR, fracasaron visiblemente, con el colapso de esta organización en 2018 y el estancamiento de otros mecanismos como la iniciativa regional de infraestructura, el consejo de defensa, y enlaces en temas de salud pública.

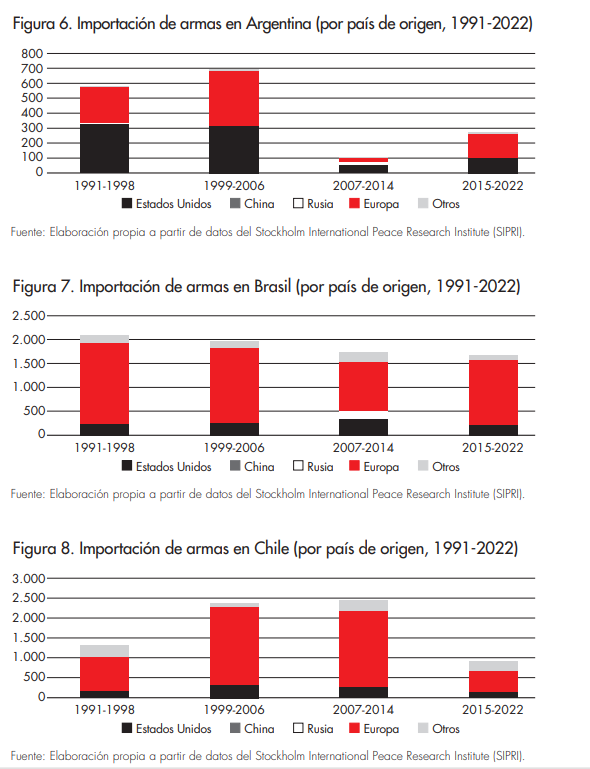

En cuanto a las relaciones de seguridad, aunque las ventas de armas aún favorecen marcas europeas (véanse las figuras 6, 7 y 8), la sombra militar de Estados Unidos no es seriamente cuestionada. Sin embargo, los temas de seguridad –sea «tradicional» militar, transicional o «humana»– no reciben la atención internacional que tal vez merecen (Herz, 2010; Russell y Calle, 2022). Políticamente, existe una serie de disputas internas y regionales en términos de cómo enfrentarse con la situación, que implica la vieja tradición de «autonomía» en un contexto nuevo, y cómo y dónde buscar socios entre las grandes potencias (Caballero y Crescentino, 2020; Fortin et al., 2023).

En el caso del Mercado Común del Sur (Mercosur), un período inicial de crecimiento del comercio intrarregional durante los años noventa fue desviado por el giro a la exportación de materias primas hacia China. Dicha reorientación provocó una erosión de la capacidad de manufactura sobre la cual se basaban las conexiones económicas del mercado común intrarregional (Botto, 2022: 563-564). Por parte de Mercosur, mientras ha firmado un acuerdo con la Unión Europea (Ribeiro Hoffmann, 2023) –que estaba de nuevo con pocas posibilidades de aprobación final en marzo de 2024–, también la noción de firmar un acuerdo con China sigue siendo tema perenne (Caetano, 2022). Como bloque, sin embargo, Mercosur niega la posibilidad de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aunque el interés de Uruguay en conseguir mayor acceso al mercado estadounidense desafía la coherencia del mercado común (Botto, 2022: 566). Pero ello es casi irrelevante, ya que no existe hoy en día una visión estadounidense de tejer un acuerdo comercial que incorpore Mercosur. Durante el cénit del poderío estadounidense, la misión de firmar tratados de libre comercio a nivel hemisférico solía ser una prueba de su proyecto hegemónico, pero, en la actualidad, su giro más proteccionista es un efecto de la externalización de políticas domésticas, al costo de proyectar una visión hegemónica regional. Combinado con la fragmentación de la «asimetría diferenciada», el resultado es un mínimo interés gubernamental para buscar nuevos patrones de comercio con el Cono Sur. Aunque eso no debe de entenderse como una ausencia económica de Estados Unidos en el área, ya que, en las inversiones extranjeras, domina el capital estadounidense. En el caso de Brasil, por ejemplo, el mayor recipiente de inversión de la zona, la inversión estadounidense en 2021 fue cuatro veces mayor que la de España, el país que ocupaba el segundo lugar (ECLAC, 2023: 60).

Asimismo, Brasil sigue siendo el líder diplomático de la subregión, por su tamaño y por la falta de alternativas. Además de intentar liderar Mercosur (por lo menos con la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia del país en enero de 2023), Brasil busca proyectarse globalmente. Dada la frustración de algunos de sus esfuerzos más reformistas en instituciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Naciones Unidas, la política exterior brasileña de Lula y su influyente asesor Celso Amorim está subrayando la búsqueda de autonomía en términos que minusvaloran su relación con Estados Unidos en favor del multipolarismo de los BRICS+3 y el G-20 (Amorim, 2022). Por su parte, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay han tenido una actividad más estrecha durante los últimos años. La política internacional de Argentina, con el acceso a la Presidencia de Javier Milei, se consume con el manejo de su deuda externa y su relación con el FMI, intentando usar sus relaciones con las potencias y sus reservas de litio como herramientas. Chile, que se mantuvo al margen del proyecto de Mercosur, ha balanceado su atención a Estados Unidos, China y el área de América del Sur en su comercio y diplomacia (Bywaters et al., 2021), jugando las cartas de la democracia que convalidan su posición internacional, mientras pasaba por un complejo proceso constitucional en 2023. En el caso de Paraguay, su adhesión tradicional al orden estadounidense está siendo desafiada por intereses comerciales con China –a pesar de su reconocimiento de Taiwán– y por la política de anticorrupción de Biden, que sanciona a políticos destacados del país. Finalmente, la visión de autonomía de Uruguay se frustra, pero no por patrones a nivel global, sino por su posición como mercado liberal con opciones restringidas por su necesaria adherencia a las políticas de Mercosur.

Conclusión

Está claro que las relaciones interamericanas se están viendo afectadas por transiciones geopolíticas a nivel global. Sin embargo, en este contexto, el efecto de la difusión de capacidades militares y económicas –que muchos ven como el fin de la hegemonía estadounidense– no es unidireccional; para entenderlo, en este artículo se introduce el concepto de «hegemonía matizada», que puede considerarse como un complejo de relaciones diversas, asimétricas y jerárquicas, en lugar de una estructura.

La reducción general del ejercicio de poder unilateral estadounidense sobre esa red relacional lleva a una mayor heterogeneidad, a la que hemos referido como la «asimetría diversificada». En algunos clusters de relaciones, los patrones hegemónicos hasta se intensifican, mientras que, en otros, parece que el viejo mundo unipolar ya fue eclipsado por una nueva multipolaridad. Esos efectos son ampliados por tendencias de la política exterior estadounidense de fragmentación geográfica y externalización de prioridades domésticas, ya que ambas concentran la atención de la potencia norteamericana en países más cercanos. Como consecuencia, los estados de diferentes subregiones en América Latina tienen vistas muy distintas en torno a las relaciones interamericanas y las oportunidades y riesgos de diversificar sus diplomacias. Así que, mientras la idea de que «estar fuera del menú internacional conviene» a América Latina, como escriben Schenoni y Malamud (2021), podría aplicar al Cono Sur, esta tiene poca relevancia en los casos de México o de América Central.

Si bien es indudable que el momento unipolar después de la caída de la Unión Soviética está dando paso a mayor competencia global, las consecuencias de este cambio no están afectando por igual a los países de América Latina. La región del norte –México, América Central y el Caribe– continúa en una posición especial con Estados Unidos, cuya influencia e interés es suficiente para afirmar la continuación de la hegemonía. Por su parte, en el norte de América del Sur, en la región andina, se mantiene también en una importancia significativa, aunque menor a la de México y América Central, especialmente por la preocupación de Estados Unidos respecto al tráfico de cocaína, la migración, y los intereses domésticos del Congreso y burocráticos de varias agencias ejecutivas. El caso de Venezuela continúa siendo un dolor de cabeza para Washington, que ve desde la impotencia de su política de sanciones comerciales cómo ese país profundiza sus relaciones con Irán, Rusia, China, India y otros. Y en referencia al el Cono Sur, es donde se experimenta con mayor fuerza la erosión hegemónica de Estados Unidos, a pesar de que los países del sur de América del Sur siguen aprovechando su relación con Washington en la medida de lo posible. Sin embargo, la relativa ausencia del Cono Sur en la agenda interna estadounidense, en una etapa marcada por la externalización de la política doméstica electoral, deja la subregión al margen de la política exterior.

Las diferencias de posición de Estados Unidos frente a los países latinoamericanos también significan que los efectos de los vaivenes electorales en este país varían tremendamente. A pesar de la atención sobre afinidades personales e ideológicas entre actores de la derecha populista del hemisferio occidental, los efectos de la alternación política en Estados Unidos son menores para Brasil. El Gobierno de Lula tendría poco en común con Trump o con un nuevo presidente republicano, pero su relación con la Administración de Biden tampoco ha sido muy estrecha. En cambio, quien asuma la Presidencia en México en las próximas elecciones de 2024 podría vivir un shock profundo con candidatos republicanos que amenazan con el uso unilateral de fuerzas estadounidenses para controlar el tráfico de fentanilo. Incluso en escenarios más probables de presión estadounidense, México tendría que enfrentar otra negociación comercial de alto riesgo. Respecto a los gobiernos de América Central, estos podrían enfrentar cambios dramáticos en términos de migración si enfrentaran a una posible segunda Administración de Trump, en un contexto donde porciones importantes de sus poblaciones viven en el exterior y en el cual sus remesas suelen ser la mayor fuente de divisas. Todo esto dentro de un escenario de erosión democrática y criminalidad persistente.

Este artículo quiere aportar evidencia empírica relevante para entender las relaciones interamericanas contemporáneas y conceptualizar la erosión hegemónica en la región a partir de las ideas de la «asimetría diferenciada» y la «hegemonía matizada». Se sostiene que el análisis de redes de relaciones es más útil para entender la región que las definiciones tradicionales de hegemonía estructural o el tratamiento de América Latina como una región que vive una asimetría uniforme. Se propone, así, el uso de estos dos conceptos para continuar la investigación sobre el declive hegemónico de Estados Unidos en el mundo. A partir de estas nociones, se puede predecir que no solo importa la aparición de competidores en el escenario mundial, sino también la capacidad y voluntad de Estados Unidos para ofrecer beneficios a sus socios de forma diferenciada. Gracias al aspecto relacional de la hegemonía, se puede enfatizar la importancia de la agencia de esos socios para reforzar o debilitar su relación con Estados Unidos.

Notas:

1- «Central American Regional Security Initiative-CARSI». Para más información, véase: https://www.usaid.gov/stabilization-and-transitions/central-america-regional-initiative

2- Global China Databases, BU (en línea) https://www.bu.edu/gdp/research/databases/global-china-databases/.

3- BRICS+: acrónimo de Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica, al que se le han añadido Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopia e Irán.

Referencias bibliográficas

Actis, Esteban y Malacalza, Bernabé. «Las políticas exteriores de América Latina en tiempos de autonomía líquida». Nueva Sociedad, n.º 291 (2021) p. 114-126.

Amorim, Celso. «Política internacional e o Brasil no mundo: da unipolaridade consentida à multipolaridade possível». CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs, vol. 1, n.º 1 (2022) p. 19-32.

Banco Mundial. «World Integrated Trade Solution». (2023) (en línea) https://wits.worldbank.org/

Bitar, Sebastian. «Migración en Colombia y respuestas de política pública». Serie de documentos de política pública, PNUD, n.º 34 (2022) (en línea) https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/migracion-en-colombia-y-respuestas-de-politica-publica

Bitar, Sebastian y González, David. «Colombia y Trump: entre la amistad y las drogas». Revista Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 18, n.º 1 (2018), p. 25-32.

Botto, Mercedes. «The Challenges of Economic Integration in Latin America: Searching for Consensus in Contexts of Globalization. The Case of MERCOSUR (1991–2019)». Globalizations, vol. 19, n.º 4 (2022), p. 555-570.

Brenner, Philip; Haney, Patrick J. y Vanderbush, Walter. «The Confluence of Domestic and International Interests: U.S. Policy Toward Cuba, 1998-2001». International Studies Perspectives, vol. 3, n.º 2 (2002), p. 192-208.

Bywaters, Cristóbal; Sepúlveda Soto, Daniela y Villar Gertner, Andrés. «Chile y el orden multipolar: autonomía estratégica y diplomacia emprendedora en el nuevo ciclo de la política exterior». Análisis Carolina, vol. 9, n.º 1 (2021) (en línea) https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/03/AC-9.-2021.pdf

Caballero, Sergio y Crescentino, Diego. «From the Quest for Autonomy to the Dual Break: Structural and Agential Changes in Brazil’s Foreign Policy during the 21st Century». Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 63, n.º 1 (2020) p. 1-20.

Caetano, Gerardo. «Análisis y prospectiva del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur». Fundación Carolina, Documento de trabajo n.º s/n (2022) (en línea) https://www.fundacioncarolina.es/analisis-y-prospectiva-del-acuerdo-de-asociacion-union-europea-mercosur/

Castro Alegría, Rafael. «¿Todos los caminos conducen a Pekín? La política de Joe Biden hacia América Latina y El Caribe». Análisis Carolina, vol. 80, n.º 1. (2023) (en línea) https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/04/DT_FC_80.pdf

Chabat, Jorge. «La seguridad en la política exterior de Calderón». Foro Internacional, vol. LIII, n.º 3-4 (2013), p. 729-749.

Cooley, Alexander y Nexon, Daniel. Exit from Hegemony: The Unraveling of the American Global Order. Nueva York: Oxford University Press, 2020.

Cooper, Andrew F. y Schulz, Carsten-Andreas. «How Secondary States Can Take Advantage of Networks in World Politics: The Case of Bridges and Hubs». Globalizations, vol. 20, n.º 7 (2023), p. 1.083-1.101.

Corrales, Javier y Feinberg, Richard E. «Regimes of Cooperation in the Western Hemisphere: Power, Interests, and Intellectual Traditions». International Studies Quarterly, vol. 43, n.º 1 (1999), p. 1-36.

Correa Serrano, Maria Antonia. «La política exterior de México en América del Norte en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador», en: Aparicio Ramírez, Mariana y Briceño Ruiz, José (eds.) Regionalismo y interregionalismo en la política exterior de México de la 4T. Mexico: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2022, p. 19-36.

Crandall, Russell. The United States and Latin America after the Cold War. Nueva York: Cambridge University Press, 2008.

Darnton, Christopher. «After Decentering: The Politics of Agency and Hegemony in Hemispheric Relations». Latin American Research Review, vol. 48, n.º 3 (2013), p. 231-239.

De Santibañes, Francisco. «An End to U.S. Hegemony? The Strategic Implications of China’s Growing Presence in Latin America». Comparative Strategy, vol. 28, n.º 1 (2009), p. 17-36.

Drezner, Daniel W.; Farrell, Henry y Newman, Abraham L. The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence. Washington: Brookings Institution Press, 2021.

ECLAC-Economic Commission for Latin America and the Caribbean. «Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2023». LC/PUB.2023/8-P/Rev.1, (2023) (en línea) https://hdl.handle.net/11362/48979

Emerson, R. Guy. «Radical Neglect? The ‘War on Terror’ and Latin America». Latin American Politics and Society, vol. 52, n.º 1 (2010), p. 33-62.

Farrell, Henry y Newman, Abraham L. «Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion». International Security, vol. 44, n.º 1 (2019), p. 42-79.

Feinberg, Richard E. «Regionalism and Domestic Politics: US‐Latin American Trade Policy in the Bush Era». Latin American Politics and Society, vol. 44, n.º 4 (2002), p. 127-151.

Fortín, Carlos; Heine, Jorge y Ominami, Carlos. Latin American Foreign Policies in the New World Order: The Active Non-Alignment Option. Londres: Anthem Press, 2023.

Fraga, Arminio. «Latin America since the 1990s: Rising from the Sickbed?». Journal of Economic Perspectives, vol. 18, n.º 2 (2004), p. 89-106.

Gachúz Maya, Juan Carlos y Urdinez, Francisco. «Geopolitics and Geoeconomics in the China–Latin American Relations in the Context of the US–China Trade War and the COVID-19 Pandemic». Journal of Current Chinese Affairs, vol. 51, n.º 1 (2022), p. 3-12.

Gallagher, Kevin P. «Latin America Needs a Plan to China’s Latin America Plan». The Global Americans, (31 de marzo de 2016) (en línea) http://latinamericagoesglobal.org/2016/03/latin-america-needs-a-plan-to-chinas-latin-america-plan

Gandásegui, Marco A. Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Madrid: Siglo XXI, 2007.

Gilpin, Robert. War and change in world politics. Nueva York: Cambridge University Press, 1981.

Goddard, Stacie E. «Embedded Revisionism: Networks, Institutions, and Challenges to World Order». International Organization, vol. 72, n.º 4 (2018), p. 763-797.

Goldfajn, Ilan; Martínez, Lorenza y Valdés, Rodrigo O. «Washington Consensus in Latin America: From Raw Model to Straw Man». Journal of Economic Perspectives, vol. 35, n.º 3 (2021), p. 109-132.

Guajardo, Jorge y Cote-Muñoz, Natalia. «The Future of North America-China Relations», en: Long, Tom y Bersin, Alan (eds.) North America 2.0: Forging a Continental Future. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2022, p. 287-306.

Hafner-Burton, Emilie M. y Montgomery, Alexander H. «Power Positions: International Organizations, Social Networks, and Conflict». Journal of Conflict Resolution, vol. 50, n.º 1 (2006), p. 3-27.

Hakim, Peter. «Is Washington Losing Latin America?». Foreign Affairs, vol. 85, n.º 1 (2006), p. 39-53.

Hershberg, Eric y Long, Tom (eds.) North American Regionalism: Stagnation, Decline or Renewal? Santa Fe: UNM Press, 2023.

Hershberg, Eric; Serbín, Andrés y Vigevani, Tullo (eds.) El hemisferio en transformación: regionalismo, multilateralismo y políticas exteriores en un entorno cambiante. Santiago de Chile: CRIES, 2014.

Herz, Monica. «Concepts of Security in South America». International Peacekeeping, vol. 17, n.º 5 (2010), p. 598-612.

Ikenberry, G John. «Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of American Postwar Order». International Security, vol. 23, n.º 3 (1998), p. 43-78.

Irwin, Douglas A. Free Trade under Fire. Nueva Jersey: Princeton University Press, 2020.

Jackson, Patrick Thaddeus y Nexon, Daniel H. «Reclaiming the Social: Relationalism in Anglophone International Studies». Cambridge Review of International Affairs, vol. 32, n.º 5 (2019), p. 1-19.

Jervis, Robert. «Unipolarity : A Structural Perspective». World Politics, vol. 61, n.º 1 (2009), p. 188-213.

Kat, Quintijn B. «Subordinate-State Agency and US Hegemony: Colombian Consent versus Bolivian Dissent». International Studies Review, vol. 23, 1 (2020), p. 140-163.

Kloppe-Santamaría, Gema. «When Cooperation Is Not Enough: North America’s Security Paradigm and the Failure to Protect Citizens’ Security», en: Long, Tom y Hershberg, Eric (eds.) North American Regionalism: Stagnation, Decline or Renewal? Santa Fe: UNM Press, 2023, p. 119-141.

Kupchan, Charles. No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn. Nueva York: Oxford University Press, 2012.

Lake, David A. «Relational Authority and Legitimacy in International Relations». American Behavioral Scientist, vol. 53, n.º 3 (2009), p. 331-353.

Long, Tom. Latin America Confronts the United States: Asymmetry and Influence. Nueva York: Cambridge University Press, 2015.

Long, Tom. «There Is No Map: International Relations in the Americas». Latin American Research Review, vol. 54, n.º 2 (2019), p. 548-555.

Long, Tom. «From Trump to Biden in Latin America». NACLA Report on the Americas, vol. 53, n.º 2 (2021), p. 121-126.

Lowenthal, Abraham F. United States-Latin American Relations at the Century’s Turn Managing the ‘Intermestic’ Agenda. Los Angeles: Pacific Council on International Policy, 1998.

MacDonald, Paul K. «Embedded Authority: A Relational Network Approach to Hierarchy in World Politics». Review of International Studies, vol. 44, n.º 1 (2018), p. 128-150.

Merino, Gabriel Esteban y Morgenfeld, Leandro. «América Latina y la crisis de la hegemonía estadounidense: las disputas en el BID y la Cumbre de Las Américas». Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, vol. 17, n.º 31 (2022), p. 1-3.

Meyer, Peter. U.S. Strategy for Engagement in Central America: An Overview. Washington, DC: Congressional Research Service, 2021.

Meyer, Peter. Central American Migration: Root Causes and U.S. Policy. Washington, DC: Congressional Research Service, 2023.

Milani, Livia Peres. «US Foreign Policy to South America since 9/11: Neglect or Militarisation?». Contexto Internacional, vol. 43, (2021), p. 121-146.

Naím, Moises. «Washington Consensus or Washington Confusion?». Foreign Policy, n.º 118 (2000), p. 87-103.

Nelson, Marcel. A History of the FTAA: From Hegemony to Fragmentation in the Americas. NuevaYork: Palgrave Macmillan, 2015.

Nicholls, Daniel Hywel. «Roles and Locations in Relational Hierarchies: Imperial Role-Authority Order in Cold War Latin America». International Politics, vol. 60, n.º 2 (2023), p. 290-309.

Pastor, Robert A. Exiting the Whirlpool : U.S. Foreign Policy toward Latin America and the Caribbean. Boulder: Westview Press, 2001.

Pettinà, Vanni. Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. México: El Colegio de México, 2018.

Portada iii, Robert A.; Lem, Steve B. y Paudel, Uttam. «The Final Frontier: China, Taiwan, and the United States in Strategic Competition for Central America». Chinese Journal of Political Science, vol. 25, (2020), p. 551-573.

Ribeiro Hoffmann, Andrea. «The Mercosur-European Union Agreement in the New Global Context». CEBRI Journal, año 2, n.º (2023) (en línea) https://cebri.org/revista/en/artigo/86/the-mercosur-european-union-agreement-in-the-new-global-context

Riggirozzi, Pía y Tussie, Diana. The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America. Nueva York: Springer, 2012.

Russell, Roberto y Calle, Fabián. «Periferias turbulentas e penetradas: seu papel na expansão dos interesses de segurança dos EUA na América Latina». CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs, n.º 1 (2022) p. 167-189.

Russell, Roberto y Tokatlian, Juan Gabriel. «From Antagonistic Autonomy to Relational Autonomy: A Theoretical Reflection from the Southern Cone». Latin American Politics and Society, vol. 45, n.º 1 (2003), p. 1-24.

Sanahuja, José Antonio. «Crisis de globalización, crisis de hegemonía: un escenario de cambio estructural para América Latina y el Caribe», en: Andrés Serbín (ed.) América Latina y el Caribe: Poder, globalización y respuestas regionales frente a un Nuevo Orden Mundial. Barcelona: Icaria Editorial, 2018, p. 37-68.

Santa-Cruz, Arturo. US Hegemony and the Americas: Power and Economic Statecraft in International Relations. Abingdon: Routledge, 2019.

Schenoni, Luis Leandro y Malamud, Andrés. «Sobre la creciente irrelevancia de América Latina». Nueva Sociedad, n.º 291 (2021), p. 66-79.

Stallings, Barbara. Dependency in the Twenty-First Century?: The Political Economy of China-Latin America Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Strange, Susan. «The Persistent Myth of Lost Hegemony». International Organization, vol. 41, n.º 4 (1987), p. 551-574.

Stuenkel, Oliver. Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order. Cambridge: Polity, 2016.

Tilly, Charles. «War Making and State Making as Organized Crime», en: Rueschemeyer, Dietrich; Evans, Peter B. y Skocpol, Theda (eds.) Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 169-191.

Tourinho, Marcos. «The Co-Constitution of Order». International Organization, vol. 75, n.º 2 (2021), p. 258-281.

UNODC-United Nations Office on Durgs and Crime. Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021. Bogotá: UNODC y SIMCI, 2022 (en línea) https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Octubre/Otros/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2021.pdf

Van Klaveren, Alberto. «América Latina en un nuevo mundo». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 100 (2012), p. 131-150.

Westad, Odd Arne. The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times. Nueva York: Cambridge University Press, 2005.

Winecoff, William Kindred. «‘The Persistent Myth of Lost Hegemony,’ Revisited: Structural Power as a Complex Network Phenomenon». European Journal of International Relations, vol 26, n.º 1 (2020), p. 209-252.

Wise, Carol. Dragonomics: How Latin America Is Maximizing (or Missing Out On) China’s International Development Strategy. New Haven: Yale University Press, 2020.

Palabras clave: Estados Unidos, América Latina, relaciones interamericanas, hegemonía, asimetría, orden regional

Cómo citar este artículo: Bitar, Sebastián y Long, Tom. «Del consenso a la complejidad: relaciones interamericanas diversas y en transición». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 136 (abril de 2024), p. 35-62. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2024.136.1.35

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 136, p. 35-62

Cuatrimestral (enero-abril 2024)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2024.136.1.35

Fecha de recepción: 16.10.23 ; Fecha de aceptación: 09.01.24