De Glasgow a Sharm el-Sheij (COP27): ¿cómo podemos aumentar la ambición climática?

El Pacto Climático de Glasgow ha definido 2020-2030 como una década crucial para frenar el cambio climático. Según los expertos, si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5ºC, la mayoría de los esfuerzos se deben diseñar e implementar durante los próximos ocho años. Sin embargo, los últimos informes de Naciones Unidas apuntan a una falta de ambición en las estrategias de mitigación. La pasada COP26, celebrada en Glasgow (Reino Unido), tampoco aportó avances significativos en la materia.

¿Por qué fracasan las negociaciones? Para intentar responder a esta pregunta, este artículo aborda las múltiples acepciones del concepto de «ambición climática», sus raíces teóricas y los posicionamientos de los principales actores globales: el marco ecomodernista de los países occidentales, los límites al crecimiento de la opinión científica, los enfoques posdesarrollistas del Sur global, así como la visión compensatoria de los países productores de combustibles fósiles.

A pocos meses de la COP27, que se celebrará en noviembre de 2022 en Sharm el-Sheij (Egipto), es imprescindible encontrar puntos de acuerdo entre las distintas visiones. Solo una definición compartida de la ambición climática permitirá hacer, de esta, una década exitosa.

La historia de la política internacional climática es la historia de un trade-off eterno: cuanto más ambiciosa se presenta la propuesta de objetivos climáticos, menor es el número de estados dispuestos a ratificarla. El Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo de París (2015) son prueba de ello. Si el ambicioso modelo de Kyoto fracasó en su intento de agrupar a todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –países clave como Estados Unidos nunca lo ratificaron y otros, como Canadá y Rusia, se retiraron más tarde–, el Acuerdo de París, en cambio, propuso mecanismos menos ambiciosos con una clara vocación de ampliar el número de participantes. El Pacto Climático de Glasgow –alcanzado en la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de 2021– también trató de solventar este frágil equilibrio. Aunque algunos informes subrayan los acuerdos que se lograron, la mayoría de negociadores y analistas expresaron su decepción ante la falta de ambición y compromiso para alcanzar avances significativos.

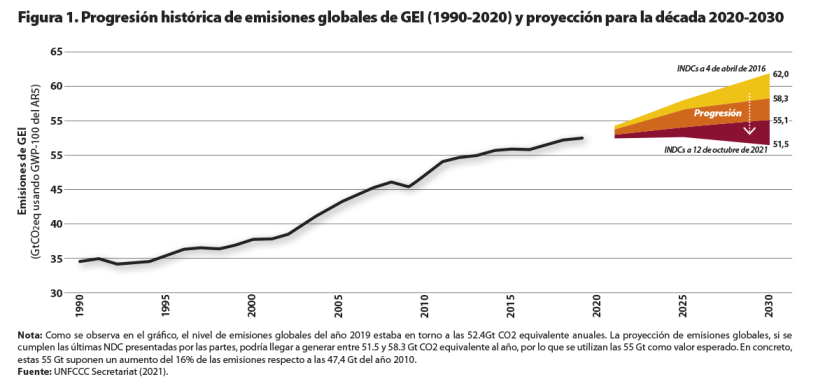

En este sentido, los expertos destacan la enorme brecha que la COP26 no ha sido capaz de zanjar: para alcanzar los objetivos climáticos, antes de 2030 es necesario reducir un 45% el volumen de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del año 2010. Sin embargo, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés)1 proyectan un aumento global de emisiones del 16% (véase figura 1). Por otro lado, si bien la cumbre nos dejó algunos logros políticos –como el Compromiso Mundial de Metano, la Declaración de líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra, así como la declaración conjunta entre Estados Unidos y China–, estos acuerdos carecen de fuerza legal, y su cumplimiento depende de la buena voluntad de las partes. Hace dos décadas habrían supuesto avances notables, sin embargo, hoy, con 415 ppm de CO2 en la atmósfera, son meras promesas en un planeta en llamas.

Finalmente, las que inicialmente eran las aspiraciones más ambiciosas de la Conferencia de Glasgow –el compromiso de terminar con los subsidios a los combustibles fósiles y la reducción del uso de carbón– se diluyeron cuando, en el último minuto, el representante de la India exigió que se modificara la formulación «eliminación de la energía del carbón» por una más tenue que aboga por su «reducción gradual». Una vez más, y a pesar de la fuerte oposición de la Unión Europea (UE), Suiza, México y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), se aceptó el cambio para promover una mayor participación en el pacto.

Ante su aparente falta de éxito, el Pacto Climático de Glasgow subraya hasta en ocho ocasiones la necesidad de ser más ambiciosos en la COP27, prevista para 2022 en la ciudad costera de Sharm el-Sheij (Egipto). Para entonces, se espera que todos los estados aumenten su ambición y se comprometan con un nuevo proceso de revisión de sus NDC (una petición extraordinaria, ya que el procedimiento de París exige que las partes lo hagan de forma quinquenal). Pero, si 2022 debe ser el año de la ambición, ¿cómo la definen los principales actores climáticos? No es que algunos de ellos carezcan de ambición o que, directamente, no se preocupen por el calentamiento global, como suele manifestarse. La clave es que las diferentes interpretaciones de lo que debe ser la ambición a menudo son contradictorias y se superponen, dibujando una imagen plural sobre cuáles son las mejores vías de mitigación.

A pocos meses de la COP27, es importante cartografiar y comprender las diferentes propuestas de estabilización climática, sus puntos en común, así como los obstáculos a los que se enfrentan los gobiernos para aumentar su ambición.

Los defensores del crecimiento verde

Sobre la base de sus NDC, el Reino Unido, la UE y Estados Unidos se presentaron en Glasgow como los actores más ambiciosos. Como anfitrión de la COP26, el Reino Unido se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y a reducir las emisiones un 68% respecto a sus niveles de 1990 en 2030. En su NDC, la Unión Europea y sus estados miembros afirmaron ser «la economía grande más eficiente en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero», comprometiéndose a reducir al menos un 55% las emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 1990 (p. 18). Y la administración Biden, muy lejos del negacionismo climático de Donald Tump, también se comprometía, para 2030, a una reducción del 50%-52% respecto de los niveles de 2005, a fin de alcanzar la neutralidad como muy tarde en 2050. De esta forma, las tres potencias afirmaban estar por delante de otros estados en materia de ambición climática. Sin embargo, ¿qué entienden por ambición?

En general, los gobiernos occidentales que lideran las negociaciones climáticas definen la ambición como un medio para reconciliar la sostenibilidad ambiental y el crecimiento socioeconómico continuado. Como se resume en las NDC de la UE: «La acción climática ambiciosa no es solo una forma de luchar contra las crisis climática y de biodiversidad, sino que también es una estrategia de crecimiento que es una estrategia ganadora, no solo para la propia Europa sino también a escala global» (p. 2). Se trata de una visión optimista, que confía en que la transición a la neutralidad de carbono traerá importantes oportunidades para el crecimiento económico, los negocios, el empleo y el desarrollo tecnológico. Si todas las políticas públicas y sectores económicos se transforman y mejoran su eficiencia energética hasta alcanzar las cero emisiones, las economías se expandirán y los estilos de vida se volverán más sostenibles, reduciéndose la huella ecológica.

A modo de ejemplo, la estrategia climática de la UE, el Pacto Verde Europeo, se ha presentado como una «estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos» (p. 2). Así, se estarían realizando esfuerzos para acelerar la transición a fuentes de energía limpias, a la implementación de modelos de economía azul y circular, además de desarrollar infraestructuras inteligentes para la captura y el almacenamiento de CO2. Por lo tanto, los planes para la recuperación pospandemia serían verdes, es decir, compatibles con los objetivos climáticos de 2030 y con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Este enfoque, que se puede interpretar como una estrategia de «crecimiento verde», es compartido por los llamados pensadores «ecomodernistas», muchos de los cuales están asociados al Breakthrough Institute de Oakland (California). Los autores del Manifiesto Ecomodernista ofrecen una visión optimista de un futuro en el que la modernización tecnológica y social puede acelerar la desvinculación del desarrollo humano universal respecto a su actual impacto ambiental; es decir, que el desarrollo de tecnologías eficientes en el uso de recursos y tierras, así como la mejora de los servicios energéticos modernos, pueden contribuir simultáneamente al progreso humano y a los objetivos de estabilización climática.

En general, para acelerar la transición verde, los ecomodernistas buscan estrategias de innovación del mercado y una estrecha cooperación entre el sector público y el privado. A modo de ejemplo, la economista Mariana Mazzucato ha sido una inspiración para la UE, al recomendar una cooperación multiactoral y multisectorial. Desde su perspectiva, se debería permitir la experimentación y el aprendizaje bottom-up, así como la generación conjunta de políticas para abordar los desafíos ambientales y otros problemas sociales altamente interconectados. Otros autores, como el también economista Jeremy Rifkin, confían más abiertamente en el libre mercado para instigar una Tercera Revolución Industrial, esta vez, basada en la infraestructura neutra en carbono: «con esta disrupción, el mercado sería un ángel de la guarda que protege a la humanidad» (Rifkin, 2019: 222).

Para los ecomodernistas, lo que diferenciaría los estados occidentales del resto de países sería su apuesta decidida por la protección del planeta y de las generaciones futuras. En este marco, la principal preocupación es propiciar que otros estados estén dispuestos a acelerar sus transiciones hacia la neutralidad de carbono. Por este motivo, los esfuerzos estarán orientados a estimular y financiar la innovación y la gestión eficientes, al tiempo que se agregarán herramientas de corrección como el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera de la UE, diseñado para que terceros estados se vean obligados a acelerar sus transformaciones hacia modelos de crecimiento verde.

Entre el decrecimiento y el donut

La definición de ambición expuesta anteriormente ha ido ganando considerables apoyos económicos y sociales durante la última década. Sin embargo, no es la única aspirante al título. Un número creciente de científicos argumenta que la actual senda del crecimiento es incompatible con un planeta de recursos finitos. Así, definen la ambición climática como la capacidad de imaginar e implementar esquemas que circunscriban el crecimiento dentro de los límites planetarios, o incluso que promuevan proyectos decrecentistas.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) –grupo de expertos científicos que, desde 1988, mide y evalúa el cambio climático y sus impactos– ha ido dando una importancia creciente a estos enfoques. Siendo uno de los actores más relevantes de cada COP, el IPCC se muestra alarmado por la lentitud con la que los gobiernos emprenden cambios en las regulaciones y las políticas públicas. En el informe del Grupo de Trabajo I del IPCC,2 publicado en agosto de 2021, se argumenta que los puntos de inflexión se alcanzaron hace mucho tiempo y que «los cambios provocados por las emisiones pasadas y futuras de gases de efecto invernadero son irreversibles para los próximos siglos o milenios, especialmente respecto a los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel del mar» (p. 21). El informe también describe cinco posibles escenarios de futuro, cada uno de los cuales vinculado a un nivel concreto de emisiones de GEI y a sus particulares consecuencias climáticas. En el escenario que proyecta un mantenimiento del actual nivel de emisiones hasta mediados de siglo, hay una probabilidad alta de que la temperatura media global entre 2081 y 2100 aumente de 2,1 °C a 3,5°C. Como consecuencia, el sistema climático sufriría impactos severos y, de forma inevitable, aumentaría la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, el quid del informe es que, incluso en un escenario de bajas o muy bajas emisiones la temperatura global seguiría aumentando hasta mediados de siglo, siendo la mejor estimación para 2100 de un aumento de entre 1,4º y 1,8º (p. 12-14). Ante esta situación, el borrador del informe del Grupo de Trabajo III, filtrado recientemente y que se publicará oficialmente en la primavera de 2022, arguye que para limitar el calentamiento por debajo de 1,5º en comparación con los niveles preindustriales se requieren «reducciones rápidas de las emisiones de GEI y cambios estructurales fundamentales a escala global» (p.14). A modo de ejemplo, el IPCC destaca que sería necesario optar por modelos económicos con «menor demanda» y un cambio radical en los estilos de vida y la alimentación, dado que «las dietas basadas en plantas pueden reducir las emisiones de GEI hasta un 50% en comparación con la dieta media occidental, intensiva en emisiones» (p. 20).

Por consiguiente, lo que vendría a reforzar las observaciones científicas es que, para conseguir un futuro neutro en carbono, es necesario redefinir el concepto de ambición, ya que la lucha contra el cambio climático no conlleva tanto emprender una transición verde como limitar el crecimiento y sus efectos sobre la naturaleza. Así, el informe del IPCC sugeriría que la piedra fundacional del ecomodernismo –que el crecimiento es compatible con la protección ambiental– es errónea. Otros estudios científicos apuntan a direcciones similares. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), por ejemplo, alerta sobre las amenazas que impone la falta de acceso a materiales críticos –cobre, níquel, grafito y litio, entre otros– a la actual transición ecológica.

Asimismo, numerosos teóricos críticos y activistas ambientales han defendido postulados similares durante las últimas décadas, al afirmar que el crecimiento continuo es incompatible con un planeta de recursos finitos (Latouche, 2009). Siguiendo la evidencia científica, estos académicos consideran claramente insuficientes las propuestas de crecimiento verde o desarrollo sostenible. Estiman que, bajo el esquema del aumento del PIB, las drásticas reducciones de emisiones que requieren los objetivos de París son inviables (Hickel y Kallis, 2019). Desde esta perspectiva, el crecimiento continuo y el uso de ciertos materiales no pueden desvincularse del colapso ecológico. La ambición del crecimiento verde sería, visto así, poco más que una falacia capitalista basada en la fe en el desarrollo lineal y en la creencia de que el progreso tecnológico ayudará a revertir la catástrofe ambiental.

Partiendo de este diagnóstico, las aproximaciones críticas sugieren modelos alternativos de ambición donde el crecimiento económico constante ya no es necesariamente deseable. Kate Raworth (2017), por ejemplo, utiliza la metáfora de la economía del donut para analizar formas de prosperar «en equilibrio» con la naturaleza, aspirando a satisfacer las necesidades sociales –anilla interior de la rosquilla– y, al mismo tiempo, evitando ejercer demasiada presión sobre los ecosistemas de la Tierra –anilla exterior del donut– (véase figura 2). Por otro lado, estas perspectivas sostienen directamente que es necesario contraer la economía y redescubrir formas alternativas de vivir una vida sostenible, donde el bienestar y el desarrollo podrían lograrse limitando la riqueza material y medirse a partir de indicadores alternativos al PIB (Kallis, 2019).

Además de los científicos y los teóricos críticos, otra perspectiva cuestiona la definición occidental de ambición, en concreto, la perspectiva de los países del Sur global –como China, India o Sudáfrica–. Desde que el Acuerdo de París los incluyera en el esquema de mitigación, estos países han ganado poder de negociación en el ámbito de la política climática. Aunque los defensores del crecimiento verde han cuestionado frecuentemente su compromiso climático, criticando el retraso del pico del carbono chino o la oposición india a la eliminación del carbón, el Sur global ha defendido reiteradamente la necesidad de vincular el concepto de ambición climática a los objetivos de desarrollo y a la justicia climática. Sostienen que la protección ambiental no puede lograrse sin mayores esfuerzos internacionales para erradicar la pobreza y los agravios sociales. Desde la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, el clamor en favor del pilar social del desarrollo sostenible resuena como un eco en todas las conferencias de la ONU: Copenhague 1995, la Declaración del Milenio, Johannesburgo 2002, Río 2012 y también en la Agenda 2030. La petición de vincular las estrategias del clima con las de desarrollo ha sido una constante. Fortalecidos por el fracaso de los fondos de ayuda climática3 y por la resistencia occidental a adoptar un mecanismo de compensación de pérdidas y daños, los países del Sur global han tratado de condicionar sus NDC a la transferencia adecuada de fondos, de tecnología y del conocimiento necesario (know how) para afrontar la crisis climática. Su pretensión es clara: aspiran a un futuro tan libre de carbono como de las diferencias Norte-Sur.

Sin embargo, la financiación no es el único campo de batalla para estos países. También destacan la justicia climática, en particular, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades (RCPD-RC), ya que su responsabilidad histórica en la actual concentración de CO2 es limitada. Existe una enorme distancia entre las emisiones per cápita de los países occidentales y el resto. Partiendo de la base de que un indio consume alrededor de 1,8 toneladas de CO2 al año y un estadounidense 14, los países en desarrollo exigen una reasignación de los esfuerzos de mitigación. Como expone la India en sus NDC, para los países que aún enfrentan complejos desafíos de desarrollo, «el problema crítico es la brecha entre el espacio de carbono global que les corresponde [consumir] equitativamente y el espacio de carbono real al que tendrán acceso». En definitiva, no es la meta de 1,5ºC lo que están cuestionando; simplemente, entienden que el presupuesto de carbono que nos queda debe ser invertido en aquellos países cuyas necesidades socioeconómicas lo requieren con mayor urgencia. Para el resto, en una visión que recuerda la del decrecimiento selectivo, India defiende la adopción de estilos de vida más livianos en los que la humanidad sea más sostenible y menos dependiente de la energía.

Esta voluntad de redefinir el modelo de desarrollo occidental no es nueva. Históricamente, las teorías del posdesarrollo y otras perspectivas altermundistas han puesto énfasis en la necesidad de reestructurar el poder económico mientras se combatía el calentamiento global. Como afirma la socióloga Maristella Svampa (2019: 18-19), ya en los años setenta y ochenta del siglo pasado economistas como César Furtado o Manfred Max-Neef expusieron los límites ecológicos de un sistema consumista que sólo podía beneficiar a países desarrollados y a las élites «necesariamente pequeñas» de los países en desarrollo. Esta perspectiva es ligeramente diferente a la de los decrecentistas, en la medida en que se centra no tanto sobre el (de)crecimiento global como en su distribución: «la conclusión de esta perspectiva era que las poblaciones privilegiadas del planeta tendrían que bajar sus patrones de consumo excesivo y disminuir sus tasas de crecimiento económico para reducir la presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente» (ibídem: 19). Como expresó un grupo de científicos liderados por Sonja Klinsky y Saleemul Huq (2016), si la ambición climática no contribuye a fortalecer la equidad y la justicia climática, sólo servirá para favorecer a los ya privilegiados.

Los recientes estudios sobre cómo se deben determinar las NDC de cada país parecen reafirmar esta visión. Liderada por Lavania Rajamany (2021: 997), la propuesta se basa en los principios del desarrollo sostenible y el RCPD-RC para determinar el presupuesto de carbono justo que resta a cada miembro del G20. Según este estudio, si se quiere alcanzar la meta de 1,5ºC de forma equitativa, las emisiones de la India en 2030 deberían mantenerse al nivel de las de 2010; Estados Unidos, la UE y el Reino Unido, en cambio, deberían lograr, respecto a 2010, reducciones de emisiones del 120%, 150% y 205%, respectivamente. Eso significa no solo lograr su neutralidad de carbono en 2030, sino también financiar y ayudar a reducir emisiones –el 20%, el 50% y el 105% restante– en otros estados.

Los rezagados climáticos

Tras la pérdida de peso institucional del negacionismo climático, una nueva postura desafía la definición occidental de ambición climática. Con Australia, Japón y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como principales actores del grupo, los «rezagados climáticos» aceptan tanto la existencia del calentamiento global como su carácter antropogénico. Sin embargo, con economías altamente dependientes de los combustibles fósiles, consideran que las medidas necesarias para alcanzar la meta de 1,5ºC son demasiado costosas. Los comentarios de estos países al informe del IPCC –filtrados por la BBC y Greenpeace en octubre de 2021– ilustran su posición. La OPEP, por ejemplo, pidió eliminar la siguiente conclusión del informe: «Si se quiere limitar el calentamiento a 2°C, alrededor del 30% del petróleo, el 50% del gas y el 80% de las reservas de carbón no podrán ser consumidas». Japón también solicitó eliminar la recomendación de desmantelar las centrales eléctricas de carbón y gas durante la próxima década (Carter & Dowler, 2021). Ninguna de las peticiones fue aceptada por el IPCC.

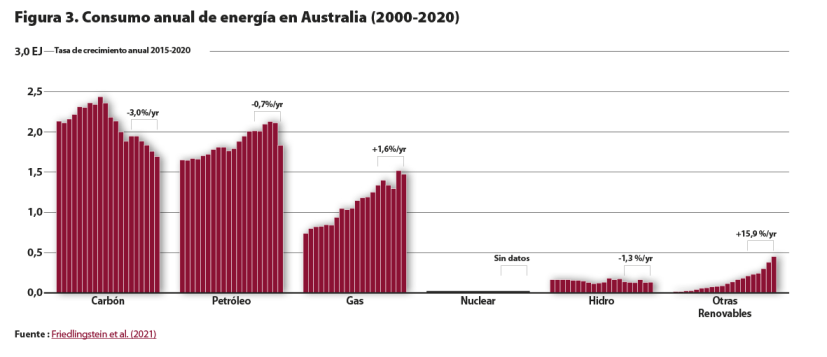

No obstante, entender cómo estos países justifican su retraso en la acción climática es clave para alcanzar acuerdos ambiciosos en el futuro. Las NDC de Arabia Saudí proporcionan algunas pistas. Debido a que la producción, procesamiento y exportación de petróleo representaron el 24% de su PIB de 2019, la potencia petrolera defiende que «la diversificación económica es un factor clave que influye en la estabilidad y sostenibilidad del Reino» (p. 3). Su nivel de ambición está, por lo tanto, ligado a la aceleración de dicha diversificación. La dependencia económica de los combustibles fósiles también se puede observar en las NDC de Australia, uno de los mayores exportadores mundiales de energía, carbón y gas natural licuado. Además, aunque el carbón ya no es la principal fuente del mix energético australiano, el consumo de gas se ha duplicado en las últimas dos décadas y el de petróleo ha seguido aumentando (véase figura 3). Esta dependencia energética explicaría por qué las acciones de mitigación de Australia están orientadas a la mejora de la tecnología y las decisiones de mercado, en lugar de centrarse en los impuestos al carbono, los límites de emisión y las regulaciones públicas.

Los argumentos a favor de esta perspectiva también han sido defendidos desde la academia. En 2009, tras el desacuerdo de Copenhague, Norman Swazo (2010) exponía cómo la dependencia económica del petróleo ha sido un problema desde los inicios del régimen de mitigación climática. Basándose en el caso saudí, este autor recordaba que el artículo 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ya condicionaba los esfuerzos de mitigación a la transferencia de fondos y tecnología a aquellos países en desarrollo «cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados». Es desde esta perspectiva que Swazo pone sobre la mesa el argumento de la compensación. Si la comunidad internacional obliga a algunos países a sustituir rápidamente sus fuentes de ingresos, igualmente les debe otorgar financiamiento adicional para diversificar su economía. De hecho, algunos países desarrollados ya han adoptado iniciativas que incorporan esta perspectiva. El Mecanismo de Transición Justa de la UE, por ejemplo, prevé movilizar 55.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para este fin. No obstante, según argumentan los rezagados climáticos, los esquemas actuales son insuficientes. Puede que sea solo una estrategia de negociación, pero parece que necesitaremos una mayor distribución de los costes de mitigación para que renuncien a su rol de proveedores globales de combustibles fósiles.

Conclusión: en busca de la ambición

Desde que se aprobó el Acuerdo de París en 2015, las demandas para intensificar los esfuerzos de mitigación del cambio climático han sido constantes. En el ámbito internacional, el secretario general de la ONU, la sociedad civil y muchos otros actores no estatales han expresado su preocupación por la falta de ambición climática. Como expresó la activista climática Gretta Thunberg, la COP26 fue «un festival de greenwashing del Norte global». El propio Pacto Climático de Glasgow reconocía su falta de avances y pedía a las Partes que revisaran sus NDC con vistas a la COP27, prevista para 2022. Sin embargo, es evidente que existen interpretaciones distintas sobre el concepto de ambición. Aunque los países occidentales ocupan las portadas de los periódicos de referencia, vinculando la ambición con el crecimiento verde, otras interpretaciones deben ser consideradas.

En primer lugar, ninguna definición política de la ambición climática será útil si no cuenta con el respaldo de la comunidad científica. Las estrategias de mitigación que sean cuestionadas con fundamentos científicos están condenadas al fracaso. Para ser realistas, tanto los límites de carbono atmosférico como la disponibilidad de materiales críticos deben incluirse en la ecuación de mitigación. Ello requerirá que se introduzcan alternativas a los paradigmas de crecimiento actuales. En segundo lugar, no se puede pasar por alto la desigualdad global. Los niveles de ambición necesarios para superar la emergencia climática no se lograrán si los países del Sur global no ven la mitigación como una oportunidad para avanzar en sus agendas socioeconómicas. Finalmente, los estados altamente dependientes de los combustibles fósiles podrían necesitar incentivos adicionales para transformar rápidamente sus estructuras económicas y sociales; de lo contrario, no será posible una transición verde, ya que sus economías y sociedades colapsarán antes de que se derritan los glaciares.

En resumen, la ambición se debe definir colectivamente. Todas las perspectivas deben ser consideradas y las contradicciones reconocidas y acomodadas a fin de llegar a compromisos y soluciones duraderas. En la COP26 se estableció que esta será una década crucial de acción y ambición; la década en la que la mayoría de esfuerzos deben ser implementados. Pero el éxito radica en una ambición que pueda integrar distintas miradas. Para la COP27 es necesario, así, cohesionar la ambición en busca del éxito.

Referencias bibliográficas

Carter, Lawrence y Dowler, Crispin. «Leaked documents reveal the fossil fuel and meat producing countries lobbying against climate action».UNEARTHED (21.10.2021) (en línea) https://unearthed.greenpeace.org/2021/10/21/leaked-climate-lobbying-ipcc-glasgow/

Friedlingstein, Pierre et al.The Global Carbon Budget 2021. Global Carbon Atlas (2021) (en línea) https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm

Hickel, Jason y Kallis, Giorgos. «Is Green Growth Possible?». New Political Economy, vol. 25, n.º 4 (abril de 2019), p. 469-486.

Kallis, Giorgos. Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care. Stanford: Stanford University Press, 2019.

Klinsky, Sonja et al. «Why equity is fundamental in climate change policy research”. Global Environmental Change, vol.44 (2016), p. 170-17,.

Latouche, Serge. Farewell to Growth. Cambridge: Polity Press, 2009.

Rajamany, Lavanya et al. «National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law». Climate Policy, vol. 21, n.º 1 (2021).

Raworth, Kate. Doughnut Economics: How to Think Like a 21st Century Economist. Oxford: Oxford University Press. 2017.

Raworth, Kate. About Doughnut Economics. Oxford: Doughnut Economics Action Lab, 2022 (en línea) https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

Rifkin, Jeremy. The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028, and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth. New York: St. Martin’s Press, 2019

Svampa, Martistella. «The Latin American critique of development», en: Kothari, Ashish et al. Pluriverse: a post-development dictionary. Chennai: Tulika books, 2019.

Swazo, Norman. «Negotiating the Climate Change regime: the case of Saudi Arabia». Middle East Review of International Affairs, vol. 14, n.º4 (2010).

UNFCCC Secretariat. NDC Synthesis Report. Bonn: United Nations, 2021.

Notas

1- Para dar cumplimiento al Acuerdo de París, cada Estado parte debe preparar y comunicar la cifra concreta de emisiones de GEI que pretende reducir. Estas cifras, que se incluirán en el registro de la ONU, son conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Agregando todas las NDC presentadas hasta el día de hoy, podemos hacer proyecciones de cuántas emisiones de GEI liberaremos en el futuro.

2- El IPCC tiene tres grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo I se ocupa de las bases científicas del cambio climático; el Grupo de Trabajo II, de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad; y el Grupo de Trabajo III, de la mitigación del cambio climático.

3- En la Conferencia de Copenhague (2009), las partes acordaron movilizar 100.000 millones de dólares anuales en asistencia climática a partir de 2020. Sin embargo, esta cifra que ya fue criticada por insuficiente no ha sido alcanzada.

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2022/267/es

E-ISSN: 2013-4428