Ciudades y regiones para una economía azul

La economía azul puede ser un motor de desarrollo económico sostenible, pero está expuesta al cambio climático y el deterioro ambiental, al tiempo que contribuye a ellos.

La salud de los océanos depende de la salud del agua dulce, pero las políticas sobre los medios marinos y los de agua dulce no están interconectados. La seguridad hídrica es un punto ciego de las estrategias sobre la economía azul.

Los gobiernos subnacionales son competentes en áreas políticas que pueden mejorar la calidad del agua: saneamiento, gestión de residuos y ordenación territorial; además, sus responsabilidades de inversión en materia de infraestructura verde y gris pueden favorecer la resiliencia ante los crecientes riesgos hídricos.

1. Entender la economía azul

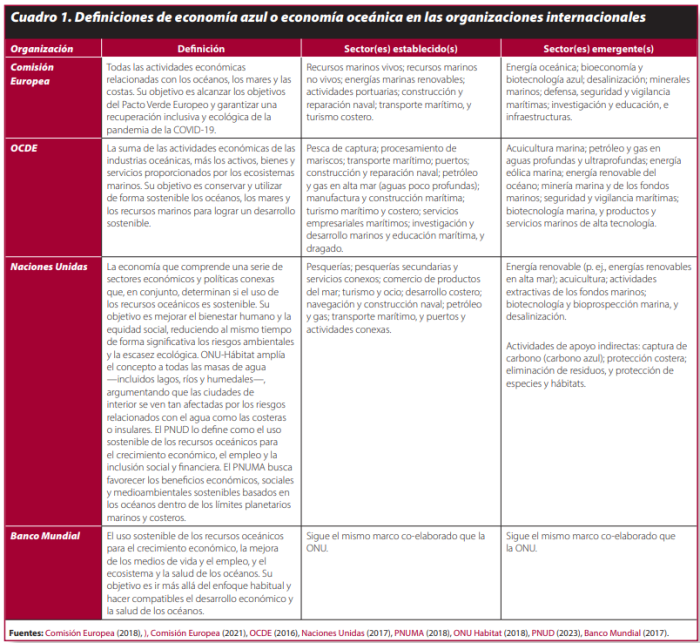

No existe una definición única de la economía azul, también conocida comúnmente como oceánica o marina. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define la economía oceánica como la suma de las actividades económicas de las industrias basadas en los océanos más los activos, bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas marinos (OCDE, 2016), y divide los sectores económicos oceánicos en «establecidos» y «emergentes». La clasificación de estos sectores difiere de un marco a otro: la Comisión Europea y el sistema Banco Mundial-ONU proponen una clasificación sintetizada de 14 y 15 sectores, respectivamente, mientras que la OCDE presenta una clasificación más detallada de 21 sectores (véase el cuadro 1).

Considerando únicamente los sectores establecidos, y en un cálculo conservador, la OCDE valoró la economía oceánica en 1,5 billones de dólares anuales en 2010, lo que representa en torno al 2,5% del PIB mundial y 30 millones de empleos directos. En una situación hipotética sin cambios, se prevé que, en 2030, estos sectores darán empleo a más de 40 millones de personas y crecerán hasta superar los 3 billones de dólares, manteniendo su cuota del 2,5% del valor agregado bruto (VAB) total mundial. En casi todos los sectores, el empleo crecería más deprisa que la media de la economía mundial.

El crecimiento económico y el empleo de muchos países, regiones y ciudades dependen del agua y las actividades económicas oceánicas. Por ejemplo, la economía azul de Camboya se valoró en 2.400 millones de dólares en 2015, lo que representa en torno al 16% del PIB del país y 2,4 millones de puestos de trabajo (Banco Mundial, 2023). En el estado de California (Estados Unidos), uno de cada nueve puestos de trabajo está relacionado con la actividad portuaria; y, en el estado de Luisiana, el Puerto de Luisiana del Sur (de interior) ocupa el primer lugar del país en cuanto a carga seca a granel manipulada. En Barcelona (España) hay 15.000 personas que trabajan en la economía azul, mientras que la economía oceánica representa alrededor del 10% de la fuerza laboral y el 10,5% del PIB de la región de Andalucía. Sin embargo, la diversidad de las definiciones de economía azul o economía oceánica entre los distintos países, regiones y ciudades dificulta la comparación de estas estimaciones, incluso dentro de una misma jurisdicción. Por ejemplo, en la estrategia de economía azul de la ciudad de Barcelona se pone de relieve que los valores estimados que presentan la ciudad, la región y el gobierno central sobre esta economía no son comparables entre sí, porque estos tres niveles de gobierno definen su alcance de manera diferente.

La economía azul también incluye los servicios ecosistémicos o beneficios no comerciales que proporcionan los ecosistemas de agua dulce, costeros y marinos (p. ej., los sistemas fluviales naturales, los humedales, los manglares y los arrecifes de coral), como almacenamiento de carbono, protección contra las inundaciones, provisión de alimentos y valores culturales. A escala mundial, el valor de los servicios ecosistémicos es 1,5 veces superior al PIB total (OCDE, 2021). En la Unión Europea, en una zona costera de 10 km se generan en promedio servicios ecosistémicos por valor de 400.000 millones de euros (Comisión Europea, 2023). Se calcula que los ecosistemas coralinos aportan por sí solos 172.000 millones de dólares al año a la economía mundial, a través de alimentos y materias primas, la purificación del agua, actividades de ocio y la biodiversidad, entre otros beneficios (OCDE, 2022). Los manglares de varias regiones indonesias prestan valiosos servicios ecosistémicos (p. ej., protección costera, regulación del clima y provisión de materias primas) que contribuyen al bienestar humano, y generan en promedio beneficios por importes de 15.000 y 50.000 dólares por hectárea y año en Java y Bali, respectivamente (WWF, 2022). Asimismo, invertir en activos naturales tales como los manglares y los arrecifes de coral puede ser beneficioso para el turismo, así como para la protección contra inundaciones, la captura de carbono y la biodiversidad. Por ejemplo, invertir un dólar en la conservación y restablecimiento de manglares puede generar un beneficio económico, medioambiental y para la salud de entre 3 y 17 dólares durante un periodo de 30 años (Panel Océano, 2020).

La economía azul encierra algunas de las claves para desbloquear la transición energética. Las energías renovables acuáticas (p. ej., la energía eólica marina, los paneles solares flotantes o la energía mareomotriz) pueden impulsar la transición energética limpia; las soluciones de acuicultura (p. ej., los arrecifes de ostras) pueden mitigar los riesgos de inundaciones costeras; y la bioeconomía y biotecnología azul (p. ej., el cultivo de algas) puede capturar carbono y contaminación por nutrientes. El número de invenciones mundiales de energías renovables oceánicas creció en promedio un 7% anual entre 2000 y 2019 (OCDE, 2023). La energía eólica marina supuso solo el 0,3% del suministro mundial de electricidad en 2018, pero podría llegar a generar más de 420.000 teravatios/hora al año en todo el mundo, lo que representa 18 veces la demanda mundial actual de electricidad (OCDE, 2022).

Sin embargo, la economía azul también puede ser una fuente importante de emisiones de carbono, contaminación y otros factores de estrés ambiental. El transporte marítimo por sí solo representó casi el 3% de las emisiones mundiales de CO2 en 2018, y la contaminación derivada del transporte marítimo (p. ej., ruidos, aguas residuales sin tratar y vertidos de petróleo) afecta tanto a los hábitats de agua dulce y marinos como a la biodiversidad. Además, los aparejos de pesca fantasma aportan alrededor del 10% de la contaminación por plásticos del océano (Greenpeace, 2019), y las actividades que requieren muchos recursos, como el turismo y la urbanización de las zonas costeras, pueden ser extractivas de agua y generadoras de residuos en volúmenes importantes. Por ejemplo, el turismo costero de Grecia provoca un aumento del 26% del flujo de residuos plásticos y contribuye a las 11.500 toneladas de plástico que se vierten al Mediterráneo cada año, el 28% de las cuales procede de fuentes marinas tales como los aparejos de pesca fantasma (WWF, 2019). Una revisión internacional sobre el uso del agua en el turismo indicó que el uso directo de agua en este sector variaba entre 80 y 2.000 litros de agua por turista y día, dependiendo de la ubicación geográfica y del tipo de hotel (Gössling et al., 2012), cantidad considerablemente superior a los 124 litros diarios que se consumen en Europa (EurEau, 2021).

Muchas estrategias sobre la economía azul consideran la importancia de «ecologizarla» (p. ej., mediante la descarbonización o la mitigación de la contaminación) y proteger los ecosistemas costeros y oceánicos. Por ejemplo, la Estrategia Nacional del Mar de Portugal (2021-2030) contiene nueve objetivos estratégicos –incluida la descarbonización– que respaldan las iniciativas del país para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050, al tiempo que mejoran la salud de los ecosistemas costeros y marinos. A nivel subnacional, la Estrategia Marítima Azul (2022) del estado de Washington (Estados Unidos) tiene por objeto acelerar la descarbonización de la industria marítima a través de la innovación tecnológica, las infraestructuras y los incentivos para favorecer las actividades marítimas locales, costeras e internacionales (p. ej., la modernización de los ferris estatales y regionales y las infraestructuras en tierra para que utilicen combustibles más limpios y con bajas emisiones de carbono). Del mismo modo, en su Plan de Crecimiento Azul (2021-2027), el Puerto de Vigo (España) se ha fijado la meta de convertirse en un sumidero de carbono para 2030 aumentando el uso de energías renovables en las actividades portuarias y comerciales, utilizando combustibles alternativos más limpios como el hidrógeno en los buques, y favoreciendo la regeneración de los fondos marinos y la captura de CO2 mediante arrecifes artificiales, por ejemplo.

Reconociendo el potencial de la economía azul para el desarrollo económico sostenible y la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y costeros, cada vez hay más declaraciones y marcos internacionales que pretenden impulsar su contribución a las agendas de desarrollo sostenible. En el contexto del Acuerdo de París sobre el clima, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU (2015) y el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), en el debate sobre la economía azul han aparecido las siguientes iniciativas:

. Declaraciones de intenciones que confieren a la economía azul una atención prioritaria para el desarrollo económico sostenible a escala mundial y regional, como la Declaración de intenciones de Nairobi sobre la promoción de la economía azul sostenible mundial (2018), la Declaración de Yakarta sobre la economía azul (2017) y la Comunicación sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la Unión Europea (2021).

. Principios rectores para una economía azul sostenible, incluidos los ODS (ODS 14: Vida submarina), los Principios financieros de la economía azul sostenible de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés) y los Principios de alto nivel de Chennai sobre la economía azul/oceánica sostenible y resiliente (2023) adoptados por los miembros del G-20.

. Tratados internacionales para proteger los océanos de los factores de estrés existentes y emergentes, como las reuniones periódicas del Comité intergubernamental de negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular el medio marino (2022-2024) y el Tratado de Alta Mar adoptado por la Conferencia Intergubernamental de la Asamblea General de la ONU relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (2023).

Sin embargo, pocas de estas estrategias, declaraciones y marcos nacionales reconocen el papel crucial de los gobiernos subnacionales en la conservación marina y de agua dulce, la prevención de riesgos hídricos y la economía azul. Admitiendo que los gobiernos subnacionales desempeñan un papel fundamental –a menudo insuficientemente aprovechado– para liberar el potencial de una economía azul sostenible, el Programa Ciudades y Regiones para una Economía Azul de la OCDE pretende arrojar luz sobre la manera en que un enfoque territorial de la economía azul puede potenciar las políticas orientadas al lugar y las competencias de los gobiernos subnacionales para acelerar los esfuerzos encaminados al logro de economías azules sostenibles.

2. La seguridad hídrica como condición para unas economías azules prósperas

Aclaraciones sobre el vínculo entre la economía azul y la seguridad hídrica

El cambio climático aumenta los riesgos hídricos –que la OCDE (s/f) define como el exceso de agua, la escasez de agua, la contaminación del agua y la alteración de los sistemas de agua dulce– al afectar al ciclo del agua: más del 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (PNUMA, s/f). Lograr la seguridad hídrica significa mantener niveles aceptables de estos cuatro riesgos relacionados con el agua (OCDE, 2013). Vinculados a mares, costas, ríos o lagos, los sectores de la economía azul son especialmente vulnerables a los riesgos hídricos en entornos marinos, costeros y de agua dulce, que están indisolublemente conectados entre sí. Por ejemplo, aproximadamente el 72% de las especies de peces e invertebrados, que representan el 77% de las capturas totales, están ligadas a los cursos fluviales en algún momento de su ciclo vital (Broadley et al., 2022).

Los riesgos hídricos pueden tener graves repercusiones económicas, especialmente en las ciudades, que generan alrededor del 60% del PIB y del empleo en los países de la OCDE. Por ejemplo, la sequía podrá suponer hasta un 6% del PIB anual en 2050 (Banco Mundial, 2016), reducir el crecimiento económico de una ciudad hasta un 12% (Zaveri et al., 2021) y dañar edificios e infraestructuras como consecuencia de la expansión y contracción de los suelos y el hundimiento de tierras. Las sequías, inundaciones y tormentas podrían reducir el PIB mundial en 5,6 billones de dólares entre 2022 y 2050 (Aquanomics, 2023). La escasez de agua puede hacer que los ríos sean demasiado poco profundos para el transporte fluvial o la generación de energía, lo que puede provocar reacciones en cadena más allá de la economía azul. El transporte por el río Rin se redujo un 27% en 2018 debido al bajo nivel del agua, lo que provocó que la producción industrial alemana cayera un 1,5% y que la producción de productos químicos y farmacéuticos disminuyera un 10% durante tres meses (OCDE, 2023). Desde mediados de agosto de 2023, la sequía persistente que existe en la zona del Canal de Panamá ha obligado a las autoridades a imponer restricciones al tráfico, lo que ha provocado un cuello de botella de más de 100 grandes embarcaciones que transportan mercancías cuyo valor se estima en miles de millones de dólares (Earth.org, 2023). El Canal de Panamá prevé una reducción de ingresos de aproximadamente 200 millones de dólares durante el próximo año fiscal debido a estas restricciones de paso (Reuters, 2023).

Las inundaciones, la subida del nivel del mar y la erosión costera pueden alterar los ecosistemas marinos y de agua dulce, al tiempo que dañan infraestructuras y bienes costeros tales como los puertos y los astilleros. En 2020, casi el 11% de la población mundial vivía en zonas costeras de baja altitud (IPCC, 2022), por lo que se prevé que el aumento del nivel del mar afectará a 800 millones de personas que viven en alguna de las 570 ciudades expuestas a un aumento del nivel del mar de al menos medio metro (C40, 2018). En el estado de California, que cuenta con la mayor economía oceánica de Estados Unidos –valorada en más de 44.000 millones de dólares anuales– es probable que en 2050 queden bajo el agua propiedades actualmente valoradas en entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, y que otras valoradas en entre 6.000 y 10.000 millones de dólares corran peligro durante las mareas altas. Solo en la zona de la bahía de San Francisco, la subida del nivel del mar podría eliminar 104.000 puestos de trabajo y afectar a la creación de 85.000 nuevos en los próximos entre 40 y 100 años (Plataforma Océano y Clima, 2023).

La contaminación del agua derivada de fuentes terrestres puede causar estragos tanto en los ecosistemas de agua dulce como en los marinos. En la actualidad, aproximadamente el 60% de los residuos plásticos marinos se originan en centros urbanos, y en torno al 80% de la contaminación marina procede de fuentes terrestres tales como las aguas residuales no tratadas (PNUMA, 2021). El coste de la contaminación del agua asciende a miles de millones de dólares anuales en los países de la OCDE (OCDE, 2017): por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que el valor de las propiedades situadas a orillas de los lagos ha disminuido entre 300 y 2.800 millones de dólares debido a la contaminación por nutrientes, que causa eutrofización y puede desencadenar la proliferación de algas tóxicas. La contaminación por plásticos afecta por igual a ríos y océanos: hasta la fecha, los océanos acumulan 30 megatoneladas (Mt) de plásticos, pero en los ríos se ha amontonado más del triple de esa cantidad (109 Mt) (OCDE, 2022). Solo la contaminación por plásticos cuesta 23 millones de dólares anuales a las pesquerías del golfo de Tailandia (UICN, 2020), y unos 13 millones de euros anuales a la industria pesquera escocesa (KIMO, 2010).

Agravados por el cambio climático, algunos fenómenos tales como la acidificación y las olas de calor marinas y de agua dulce afectan negativamente a las pesquerías, el turismo y los servicios ecosistémicos que brindan las masas de agua (p. ej., el ocio, la captura de carbono y la depuración del agua). Las olas de calor marinas, cuya frecuencia se ha duplicado desde la década de 1980, causan daños duraderos o irreversibles a muchas especies marinas, provocan episodios de mortalidad masiva y, en última instancia, amenazan la seguridad alimentaria (OCP, 2023). El calentamiento y la acidificación de los océanos causan daños en los arrecifes de coral (p. ej., decoloración), lo que aumenta el riesgo de inundaciones costeras y merma el turismo de arrecifes. En el estado de Queensland (Australia), por ejemplo, la decoloración de la Gran Barrera de Coral podría causar la pérdida de un millón de visitantes de la región anuales, lo que equivale al menos a 1.000 millones de dólares australianos en gasto turístico y 10.000 puestos de trabajo (Consejo del Clima en Australia, 2017). En el estado de Florida (Estados Unidos), el deterioro de los arrecifes de coral podría exponer a un mayor riesgo de inundaciones costeras a más de 7.300 personas, con un coste adicional de 823 millones de dólares anuales (Storlazzi et al., 2023).

La seguridad hídrica en las políticas relativas a la economía azul

A pesar del vínculo intrínseco existente entre la resiliencia hídrica y la resiliencia económica, la seguridad hídrica suele ser un punto ciego de las estrategias nacionales y subnacionales sobre la economía azul, que tienden a centrarse en impulsar el crecimiento de esta última. No obstante, algunas de estas estrategias sí que establecen la conexión entre la economía azul y la seguridad hídrica. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Economía Azul de Estados Unidos (2021), dirigido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), tiene por objeto aumentar la resiliencia de las costas y los océanos del país, así como de las comunidades de los Grandes Lagos. La Visión de Economía Azul para Escocia (2022) insiste en que los medios marinos y los de agua dulce y costeros interrelacionados del país deben gestionarse de forma sostenible, restablecerse y adquirir resiliencia frente al cambio climático.

En algunas estrategias se tiene en cuenta la protección y el restablecimiento del medio marino y costero, pero su resiliencia y las actividades económicas conexas no suele relacionarse con la resiliencia del medio de agua dulce. Esto puede deberse a que la mayoría de las estrategias sobre la economía azul están dirigidas por las instancias gubernamentales responsables del desarrollo económico o del medio oceánico, y a que los océanos y las aguas dulces suelen depender de distintas instancias. A nivel mundial, las entidades gubernamentales responsables de la salud de los océanos no suelen ser las que toman las decisiones ni regulan muchas de las actividades que ponen en peligro su buen estado en las aguas dulces y en tierra (SIWI, 2020). El Informe Especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante (2019) destaca que los acuerdos de gobernanza hídrica (p. ej., las áreas protegidas marinas, la planificación espacial y los sistemas de gestión de los recursos hídricos) a menudo están demasiado fragmentados entre los límites y sectores administrativos para brindar respuestas integradas a los crecientes riesgos en cascada que se derivan de los cambios climáticos en los océanos y la criosfera. Como contraejemplo, encontramos la Agencia Sueca para la Gestión Marina y del Agua, una entidad gubernamental de reciente creación responsable de proteger, restaurar y garantizar el uso sostenible de los recursos marinos y de agua dulce, lo que incluye la ordenación pesquera. Del mismo modo, uno de los mandatos del Ministerio de Pesca y Océanos de Canadá es proteger los océanos, las aguas dulces y los ecosistemas acuáticos mediante la ciencia y en colaboración con las comunidades indígenas.

3. Los argumentos en favor de las economías azules resilientes, inclusivas, sostenibles y circulares (a prueba de «RISC»): un marco integral

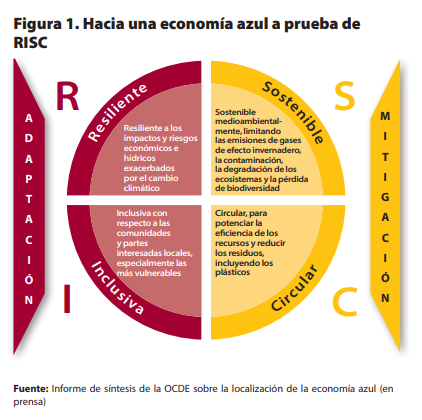

La economía azul tiene efectos directos (p. ej., la contaminación) e indirectos (p. ej., el cambio climático) en los ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce. Los estudios existentes ponen de manifiesto la doble dinámica que está en juego. Por una parte, la economía azul es cada vez más vulnerable al cambio climático, que se manifiesta principalmente a través de la alteración del ciclo del agua. Esta situación subraya la necesidad de una economía azul que sea resiliente al cambio climático e incluya a las comunidades locales afectadas negativamente por los riesgos hídricos. Por otra parte, al ser una fuente potencialmente importante de emisiones de carbono y contaminación, las economías azules deben adoptar el enfoque de sostenibilidad que busca un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental, e integra al mismo tiempo la circularidad para reducir al mínimo la producción de residuos y promover el uso eficiente de los recursos.

El Programa Ciudades y Regiones para una Economía Azul de la OCDE propone, por consiguiente, un marco que engloba las cuatro dimensiones que los gobiernos nacionales y subnacionales deberían tener en cuenta en relación con la economía azul: resiliencia, inclusión, sostenibilidad y circularidad (RISC) (véase figura 1).

Este programa propone que los gobiernos aspiren a una economía azul que sea:

. Resiliente a los riesgos hídricos que se ven intensificados por el cambio climático, mediante el uso de herramientas que garantizan la seguridad hídrica (p. ej., la reducción del riesgo de desastres, soluciones basadas en la naturaleza, la prevención de la contaminación acuática, etc.). Por ejemplo, en el archipiélago y departamento francés de ultramar de Guadalupe, 400 empresas de los sectores del comercio, los servicios y la pesca sufrieron una pérdida conjunta de ingresos de casi cinco millones de euros solo en el primer semestre de 2015 como consecuencia de la proliferación del sargazo (CCI-IG, 2016). Para hacer frente a este problema, Guadalupe se adhirió al Programa de Cooperación sobre el Sargazo, cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de los territorios caribeños favoreciendo el intercambio de conocimientos para la gestión y valorización del sargazo (como la descontaminación de suelos agrícolas cargados de pesticidas).

. Inclusiva con respecto a las comunidades y las partes interesadas locales por medio de la participación, las oportunidades de empleo en la economía azul y la protección de las personas más vulnerables (como las que viven en asentamientos informales o viviendas precarias) frente a los riesgos hídricos. Por ejemplo, la Estrategia Marítima de Cataluña (España) de 2018 da prioridad a las estructuras de gestión de la pesca dirigidas por las comunidades y basadas en la cogestión, en las que todas las partes interesadas en la pesca sostenible pueden participar con igual poder de decisión y asumir responsabilidades compartidas en el proceso de gestión. Esta estrategia también pretende aumentar la proporción de mujeres que trabajan en la pesca y la acuicultura, que actualmente representa solo el 2,6% de la fuerza laboral catalana en este sector. La Agencia del Agua de Sena-Normandía (Francia) organizó en 2022 varios foros de actores del sector hídrico para debatir la aplicación del Plan Director de Aprovechamiento y Manejo de las Aguas (SDAGE) para 2022-2027 con unas 900 partes interesadas locales. El Plan incluye medidas para proteger y recuperar los humedales, al tiempo que limita la urbanización de las zonas costeras; recoger y tratar los vertidos de aguas residuales de los puertos, barcos y campings; y prever la necesidad de agua potable en zonas de desarrollo demográfico y turístico para controlar la extracción de agua y evitar la intrusión salina.

. Sostenible desde el punto de vista medioambiental, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación derivada de los sectores de la economía azul; gestionando de forma sostenible los recursos costeros, marinos y de agua dulce (como el pescado y los minerales), y conservando los ecosistemas correspondientes (como los humedales). Para fomentar la sostenibilidad, el Proyecto Piloto de Carbono Azul de Cala Smith impulsado por el puerto de Seattle (Estados Unidos) está recuperando los hábitats y la biodiversidad submarinos, sobre todo con ostras, para capturar carbono, filtrar el agua y mitigar el riesgo de inundaciones. En el puerto de Valencia (España), las emisiones de CO2 se redujeron un 30% entre 2008 y 2019 a pesar de que la actividad creció un 42%, gracias a iniciativas como la sustitución de la flota por vehículos eléctricos e híbridos, la adopción de combustibles más limpios, como el gas natural licuado (GNL) y el hidrógeno, y la mejora de los sistemas de iluminación de las zonas portuarias.

. Circular, para potenciar la eficiencia de los recursos y reducir los residuos, utilizando los recursos de manera eficiente y manteniéndolos en uso el mayor tiempo posible, evitando el despilfarro y transformando los residuos y/o subproductos en recursos. En el marco de la economía circular, la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) creó en 2019 Ciudad Azul, una plataforma y acelerador para iniciativas de emprendimiento circular que contribuye a reducir el desperdicio y la contaminación reutilizando los productos y materiales existentes. Las industrias naval y náutica de la región de Nueva Aquitania (Francia) y del estado de Washington (Estados Unidos) se dedican a la reparación para mantener las embarcaciones comerciales y de recreo existentes, conservando así los recursos existentes en uso el mayor tiempo posible.

Para promover unas economías azules resilientes, inclusivas, sostenibles y circulares, los resultados preliminares del Programa Ciudades y Regiones para una Economía Azul de la OCDE apuntan a tres prioridades emergentes.

En primer lugar, analizar mejor el papel de los gobiernos subnacionales. Pocas de las cada vez más numerosas declaraciones y acuerdos internacionales y estrategias nacionales relacionadas con los océanos y la economía azul reconocen la importancia de un enfoque local que potencie el papel de las soluciones basadas en el lugar, a pesar de que muchos de los instrumentos privilegiados para la seguridad hídrica –el uso del suelo, la ordenación del territorio y la gestión de residuos y del agua– están en manos de los gobiernos subnacionales. Las ciudades y regiones también pueden invertir en infraestructuras y soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el riesgo de inundaciones y aumentar la resiliencia de las economías locales. Además, son guardianas de la cultura y las tradiciones locales vinculadas a las actividades económicas relacionadas con el agua, lo que puede contribuir a garantizar que las soluciones obtengan la aprobación y el apoyo activo de las comunidades locales. En términos más generales, las ciudades y regiones son esenciales para alcanzar los ODS: al menos 105 de las 169 metas a este respecto únicamente se lograrán con la colaboración y coordinación adecuadas con los gobiernos locales y regionales (OCDE, 2020).

En segundo lugar, promover la coherencia política con respecto a los océanos, el agua dulce y el suelo. Los procesos de toma de decisiones en materia de océanos y de agua dulce no suelen interrelacionarse, pese a que la salud de los océanos depende de la salud del agua dulce. Si el agua dulce y el suelo no están considerados en las instancias decisorias sobre los océanos, se corre el peligro de soslayar los principales factores de estrés ambiental de los océanos. Del mismo modo, las ciudades costeras y del interior no pueden separarse de las cuencas en las que se hallan. Los organismos de cuenca –creados por las autoridades políticas o en respuesta a las demandas de las partes interesadas– se ocupan de los problemas de gestión de los recursos hídricos de las cuencas fluviales, lacustres o de los acuíferos importantes. Además, ayudan a las ciudades y regiones a hacer frente a los riesgos de exceso o escasez de agua y calidad inadecuada, y a liberar el potencial de la economía azul mediante la participación de las partes interesadas en la captación, la planificación, la coordinación, la recopilación de datos y el seguimiento.

En tercer lugar, generar el entorno propicio adecuado. Para que la economía azul resiliente, inclusiva, sostenible y circular prospere en las ciudades y regiones, las soluciones técnicas no son suficientes. Los gobiernos subnacionales deben encontrar nuevos mecanismos de financiación para apoyar la protección de los mares y el agua dulce; establecer incentivos y marcos sólidos para catalizar las inversiones; establecer asociaciones con agentes privados, organizaciones comunitarias, cooperativas, laboratorios de ideas e centros de investigación, y estimular el emprendimiento azul; crear sinergias entre las políticas que –como la ordenación del territorio, la gestión de residuos, la energía y el transporte– afectan a la cantidad y la calidad del agua; y fomentar el diálogo entre los ámbitos científico y político, entre otras medidas. Estas soluciones se describen en el Compromiso multiactor a favor de la localización de la economía azul, elaborado por la OCDE en colaboración con Ciudades Atlánticas, la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP), ICLEI-Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), la Plataforma Océano y Clima, la Red de Ciudades Resilientes, y la sección africana de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU-África).

4. Conclusión

La economía azul está ganando terreno como forma de compaginar el crecimiento económico con la protección ambiental, la salud y el bienestar. Entendida como la suma de las actividades económicas que tienen lugar en océanos, costas, ríos y lagos, la economía azul puede ser un poderoso motor de desarrollo sostenible de las ciudades, las regiones y los países costeros y del interior. Sin embargo, esta economía está expuesta al cambio climático, los riesgos hídricos y la degradación ambiental, al tiempo que contribuye a ellos. De ahí surge la necesidad de una economía azul que sea resiliente al cambio climático; inclusiva con respecto a las comunidades locales; sostenible, procurando encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental; y circular, para reducir al mínimo la producción de residuos y promover el uso eficiente de los recursos. La revisión realizada de la bibliografía existente –declaraciones y acuerdos internacionales, así como estrategias nacionales y subnacionales relacionadas con la economía azul y oceánica, entre otros documentos– revela que la seguridad hídrica y los gobiernos subnacionales suelen dejarse de lado en las reflexiones. Los estudios futuros podrían centrarse en:

. aclarar el vínculo existente entre los ecosistemas marinos y de agua dulce y la economía azul;

. destacar el hecho de que la economía azul puede aumentar los riesgos hídricos (p. ej., mediante las prácticas pesqueras insostenibles y la urbanización de las zonas costeras) y también mitigarlos (p. ej., mediante la acuicultura sostenible y los enfoques ecosistémicos de la ordenación de las zonas costeras);

. documentar el hecho de que la «territorialización» de la economía azul –es decir, la adaptación de las estrategias y políticas sobre la economía azul a las necesidades, los ecosistemas marinos y de agua dulce, las prácticas culturales y las prioridades económicas de ámbito local y regional– puede aumentar la eficacia e integración de las medidas y redundar en beneficio de otros ámbitos políticos (p. ej., la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica), y

. comprender mejor las funciones y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno en la gestión de los recursos oceánicos, costeros y de agua dulce a partir de los marcos, capacidades y prioridades institucionales.

Autores:

Oriana Romano, jefa de la Unidad de Gobernanza de Agua y Economía Azul y Circular, Centro de la OCDE para el Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades (CFE)

Juliette Lassman, analista de políticas, Unidad de Gobernanza de Agua y Economía Azul y Circular, Centro de la OCDE para el Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades (CFE)

Georges Laimé, analista adjunto de políticas, Unidad de Gobernanza de Agua y Economía Azul y Circular, Centro de la OCDE para el Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades (CFE)

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2023/296/es

Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en este artículo son propios de los autores y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la OCDE o de sus países miembros.

Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución