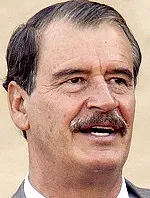

Vicente Fox Quesada

Presidente (2000-2006)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

El triunfo en julio de 2000 en unas elecciones impecablemente democráticas de Vicente Fox, candidato presidencial del derechista Partido Acción Nacional (PAN), significó para México, más que un mero cambio de Gobierno, el final de 71 años de régimen político monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ranchero de pura cepa, católico devoto y formado en Administración de Empresas, Fox hizo una completa carrera profesional en la sucursal de Coca-Cola antes de dedicarse a los negocios agropecuarios y de servir (1995-1999) como gobernador del estado de Guanajuato. Sus innovaciones proselitistas, su estilo desenvuelto y su porte de charro un tanto ajeno a los formalismos de la política federal convirtieron a este panista atípico en el sucesor de Ernesto Zedillo, trayendo consigo una ambiciosa agenda de transformaciones para el país.

En sus seis años de mandato, la falta de mayoría legislativa dejó en el tintero importantes reformas estructurales y constitucionales, mientras que otras mudanzas de calado que sí vieron la luz, como la reforma tributaria, no dieron los frutos esperados. El desbloqueo parlamentario del nuevo marco jurídico para Chiapas, la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, no satisfizo a los insurrectos zapatistas. Por otro lado, el sobrio crecimiento económico, ligado a la coyuntura en Estados Unidos y a los precios del petróleo, aunque acompañado, eso sí, de salud financiera, estabilidad cambiaria y una inflación históricamente baja, dificultó la corrección de los déficits sociales. En política exterior, Fox, pese a su defensa del libre comercio y a sus presumibles afinidades con George Bush, otro presidente vaquero, no consiguió arrancar de Washington un acuerdo migratorio tras los atentados del 11-S, que agudizaron las preocupaciones del vecino norteño por la seguridad fronteriza. Asimismo, la nueva doctrina diplomática pro Derechos Humanos deparó sonadas tarascadas con la Cuba de Castro y la Venezuela de Chávez. La irrupción del bloque bolivariano limitó la influencia en el hemisferio latinoamericano de México, cuya principal baza regional era el Plan Puebla-Panamá.

El deterioro del clima político y la paz social (crisis institucional en el DF, revuelta en Oaxaca, explosión del crimen organizado y la narcoviolencia) ensombreció la recta final del sexenio y cuestionó el balance positivo de Fox, quien incidía en el fortalecimiento del pluralismo y las libertades. Su despedida en 2006 quedó deslucida por la gran trifulca organizada por Andrés Manuel López Obrador, el candidato opositor del izquierdista PRD, quien denunció como trucada su derrota a manos del postulante del Gobierno, Felipe Calderón, director del BANOPRAS y secretario de Energía en la Administración saliente. Pese al reproche habitual de no enfrentar los problemas del país con la determinación requerida, Fox preservó hasta el final, insistieron los sondeos, unos altos niveles de aceptación popular.

Tras dejar la Presidencia, Fox montó un centro académico anexo al Rancho San Cristóbal, su hacienda familiar en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Desde entonces, el ex presidente ha sido varias veces noticia por sus manifestaciones de rechazo al "populismo" en América Latina, su propuesta de despenalizar las drogas y las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra. En las elecciones de 2012, para consternación de la jefatura panista, Fox votó por el priísta Enrique Peña Nieto, a la postre ganador y luego destinatario de encendidos elogios por su programa reformista, en vez de por la candidata de su propio partido, Josefina Vázquez Mota. En 2013 se retrató a sí mismo como el mejor presidente en la historia de México, "incluido Benito Juárez", y en 2014 recriminó a su sucesor, Calderón, que desplegara al Ejército para combatir el narcotráfico.

(Texto actualizado hasta enero 2015)

1. Trayectoria empresarial con salto a la política

2. Personalización de la alternativa panista al PRI

3. Propuestas de Gobierno para una mudanza histórica

4. Desbloqueo del nuevo marco jurídico para Chiapas

5. Un presidente en la picota por las inercias socioeconómicas

6. Complicadas relaciones con Estados Unidos: seguridad frente a inmigración

7. Pérdida de influencia en el ámbito latinoamericano

8. Parálisis reformista, revés electoral en 2003 y el caso de Marta Sahagún

9. La lucha contra el crimen, el conflicto político por el desafuero de López Obrador y la Ley Televisa

10. Las controvertidas votaciones de 2006 y revuelta en Oaxaca

11. Entrega del testigo a Calderón y actividades postpresidenciales

1. Trayectoria empresarial con salto a la política

Segundo de los nueve hijos tenidos por la vasca emigrada Mercedes Quesada Etxaide (nativa de la ciudad española de San Sebastián) y el ranchero descendiente de alemanes José Luis Fox Pont (quien poseía la nacionalidad estadounidense en el momento de nacer el niño), se crió con sus ocho hermanos en la hacienda familiar, el Rancho San Cristóbal, en el municipio de San Francisco del Rincón del estado de Guanajuato. Un entorno acomodado que, según su biografía oficial, no le impidió tomar contacto con los jornaleros del campo y los campesinos de los ejidos o parcelas comunales, la mayoría de los cuales estaban expuestos a sufrir privaciones y pobreza. Su formación escolar la recibió en centros religiosos de León, el Colegio La Salle y el Instituto Lux, regido por los jesuitas. Su acendrado catolicismo inculcado en familia le llevó a considerar el sacerdocio, pero en 1960, modulándose a los deseos de sus padres, inició la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UIA) en México DF.

Los malos resultados académicos frustraron su titulación, pero el muchacho lo compensó con una ética del trabajo y el triunfo personales. En 1964 abandonó la UIA y emprendió una fulgurante carrera profesional en la sucursal para México y Centroamérica de la multinacional Coca-Cola: empezando desde abajo, fue escalando puestos hasta convertirse en presidente de la división regional en 1975. En el ínterin, trabajó como distribuidor local, supervisor de ruta de camiones repartidores —lo que le obligaba a realizar continuos viajes por todo el país—, director nacional de Operaciones y director de Mercadotecnia. En 1972 contrajo matrimonio con una empleada subalterna de la empresa, Lilián de la Concha, con la que no tuvo descendencia biológica pero sí adoptó cuatro niños en la siguiente década: Ana Cristina, Paulina, Vicente y Rodrigo.

Consciente de su pobre currículum académico, completó un diploma en Alta Gerencia de Empresas impartido por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y en 1979 abandonó Coca-Cola para dedicarse a los negocios privados, primero como agricultor y luego como patrono del Grupo Fox, una sociedad de empresas de agroalimentación para el consumo nacional, exportación de verduras congeladas, piensos para animales y calzado de estilo vaquero. Sus éxitos empresariales le abrieron las puertas de la Cámara de Comercio Mexicano-Americana, donde fungió de consejero, y la Asociación de Industriales del Estado de Guanajuato, de la que fue elegido vicepresidente.

Desde mediados de los años ochenta Fox mostró un interés creciente en el desarrollo social y cultural de su estado. Entre otras actividades, fundó el Patronato de la Casa Cuna Amigo Daniel, dedicado a la acogida de huérfanos, y promovió el Patronato Educativo Loyola y las actividades lectivas del Instituto Lux de León, su antiguo colegio de secundaria. Su entrada en la política profesional arranca formalmente en 1988. El 1 de marzo de ese año ingresó en el Partido Acción Nacional (PAN), formación de la derecha católica que remontaba su fundación a 1939 y cuyo actual presidente era Luis Héctor Álvarez Álvarez. Bien representada entre los terratenientes, la burguesía industrial y las clases acomodadas urbanas, durante medio siglo el PAN había sido la única fuerza de oposición digna de llevar ese nombre frente al hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El empresario fue nombrado secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato y en las elecciones generales del 6 de julio salió elegido diputado federal por el Tercer Distrito de León, mandato que desempeñó hasta el final de la legislatura trienal en 1991 y en el curso de la cual coordinó las Comisiones Agropecuarias de su grupo parlamentario. Su mentor político y candidato panista ampliamente derrotado en las presidenciales, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, le incluyó como secretario del Ramo Agropecuario en su gabinete alternativo al Gobierno priísta de Carlos Salinas de Gortari, una suerte de ejecutivo paralelo de oposición meramente nominal, según el modelo anglosajón del shadow cabinet. La muerte de Clouthier en un accidente de tráfico el 1 de octubre 1989 probablemente galvanizó el activismo político de Fox. El 18 de agosto de 1991 el antiguo gerente de Coca-Cola perdió las elecciones a gobernador de Guanajuato frente al hombre del PRI, Ramón Aguirre Velázquez, pero no sin denunciar fraude y atizar unas protestas populares que consiguieron frustrar la toma de posesión de su adversario (el presidente Salinas, para aquietar los ánimos, aceptó que el Congreso del estado invistiera gobernador interino al alcalde panista de León, Carlos Medina Plascencia).

En la siguiente edición, el 28 de mayo de 1995, Fox batió al priísta Ignacio Vázquez Torres con el 58% de los sufragios. Aupado el 26 de junio siguiente al mando de uno de los cuatro estados (de los 31 que integran México, más el Distrito Federal) entonces controlados por el PAN, Fox combinó las críticas durísimas al Gobierno federal, pilotado por Ernesto Zedillo Ponce de León desde diciembre de 1994, con una gestión de corte liberal y modernizadora, centrada en el desarrollo de la educación, el incentivo de la actividad empresarial privada y la atracción de inversiones foráneas, generando un notable crecimiento económico. Aunque estaba en minoría parlamentaria, Fox pudo gobernar con estabilidad gracias a una serie de pactos suscritos con la oposición.

Ya en 1997 manifestó su aspiración de postularse a la Presidencia de la República (habilitada para él desde la reforma constitucional de 1993, que levantó la prohibición de optar al puesto a los hijos de mexicanos no nativos). El 10 de julio de 1999 anunció formalmente su candidatura y el 7 de agosto siguiente cesó como gobernador de Guanajuato; finalmente, tras imponerse sin oposición el 12 de septiembre en las elecciones internas del PAN, la nominación de Fox fue proclamada el 14 de noviembre. La automarginación en todo el proceso del candidato presidencial del PAN en 1994 y uno de los máximos dirigentes del partido, Diego Fernández de Cevallos, suscitó comentarios sobre una falta de unanimidad entre los panistas en torno a la figura de Fox y sus métodos heterodoxos para la captación de votos.

2. Personalización de la alternativa panista al PRI

En la intensa campaña de las elecciones del 2 de julio de 2000, unánimemente consideradas las más cruciales en la historia del país, luego de 71 años de hegemonía y predominio del PRI, al plantearse una posibilidad seria de recambio político gracias a las decisivas reformas en el sistema impulsadas por Zedillo, Fox explotó su imagen de panista atípico, con unos tonos populistas, un estilo directo y una virulencia verbal en las críticas a sus contrarios que no se ajustaban al perfil del conservador tradicional. Su candidatura fue respaldada y promovida por activistas de la sociedad civil agrupados en una Asociación de Amigos de Fox, cuya militancia heterogénea rebasaba el marco partidista del PAN al integrar a diversos colectivos comprometidos con el final de la hegemonía del PRI, como antiguos compañeros de la Coca-Cola y la universidad, intelectuales, amas de casa, trabajadores y empresarios, esto es, una importante representación de las clases bajas, medias y medias-altas, con un fuerte componente urbano. Esta asociación foxista, fórmula novedosa en la mercadotecnia electoral mexicana, funcionó de hecho como una estructura paralela a la oficial del PAN, lo que no dejó de levantar alguna suspicacia en el todavía partido opositor.

A medida que se confirmaban las posibilidades de victoria de Fox sobre el candidato oficialista, Francisco Labastida Ochoa, la maquinaria del PRI multiplicó las descalificaciones personales en torno a su supuesta financiación por donantes bajo sospecha y su porte de vaquero tosco e insuficientemente familiarizado con la cosa pública federal; nunca falto de pugnacidad, Fox contraatacó con llamamientos a sepultar la "dictadura priísta", mientras que los oficiales de la campaña incidieron en sus virtudes de hombre honesto, sincero y transparente. Para avalar esta cualidad de intachable, Fox publicó las cuentas de su patrimonio personal. Por otra parte, Fox propuso al tercer candidato importante, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex alcalde de Ciudad de México y líder del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), un pacto de renuncia con el objeto de concentrar en él todo el voto opositor; Cárdenas rechazó la petición y confirmó que iba a participar en la lid, pero ello no fue óbice para que la candidatura del panista continuara engrosando las adhesiones de renombrados intelectuales y simpatizantes del PRD e incluso de sectores críticos del PRI.

Como organización, el PAN formó con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) una Alianza por el Cambio por la que también expresó interés el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Esta formación, hasta 1988 un mero satélite del PRI, no llegó a integrarse en la Alianza por el Cambio, pero su aspirante presidencial, Porfirio Muñoz Ledo, antiguo priísta y luego cofundador del PRD, declinó candidatear y solicitó el voto por Fox. Días antes de la jornada electoral, que coincidía con el quincuagésimo octavo cumpleaños de Fox, la oposición denunció algunas irregularidades, como el intento de compra de votos por oficiales del PRI que al parecer no eran capaces de enterrar esta práctica proverbial. Las encuestas vaticinaban un virtual empate técnico entre Fox y Labastida. Sin embargo, con una participación del 64%, el panista resultó rotundo vencedor con un inesperado 42,5% de los votos, seguido por Labastida con el 36,1% y por Cárdenas con el 16,6%. Fox fue el candidato más votado en 20 de las 32 entidades federativas, inclusive el DF, baluarte del perredismo, donde le sacó 800.000 papeletas de ventaja a Cárdenas, y, por supuesto, Guanajuato, donde arrasó con el 60,8% de los votos. Conforme al procedimiento establecido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) proclamó oficialmente a Fox presidente electo de México el 2 de agosto.

Superando sus previsiones en las legislativas, la Alianza por el Cambio se alzó con una simbólica mayoría simple en la Cámara de Diputados, donde ganó 221 de los 500 escaños con el 38,3% de los votos (si bien el PRI le arrebató al PAN la primacía en la liza individual de partidos con una ventaja de cinco escaños y 211 en total). El partido de Fox venció igualmente en los comicios a los dos gobiernos estatales en juego, Guanajuato, que retuvo, y Morelos, que conquistó, siendo los nuevos gobernadores Juan Carlos Romero Hicks y Sergio Alberto Estrada Cajigal, respectivamente. Ahora bien, en el Senado federal de 128 miembros el PRI siguió ostentando una sensible mayoría, de 60 escaños, seguido por el PAN con 51 senadores. La mayoría simple en la Cámara baja y la minoría en la Cámara alta entrañaban para el PAN la obligatoriedad de pactar con el PRI la aprobación de las reformas legales prometidas por Fox, muchas de las cuales requerían reformar la Constitución.

Al parecer, una parte significativa del triunfo de Fox descansó en la captación del voto útil para desalojar al PRI del poder de electores que a priori estaban más próximos al PRD, lo que explicaría el pobre resultado cosechado por Cárdenas. En cualquier caso, las elecciones reflejaron la decidida apuesta por el cambio de la gran mayoría de los mexicanos. El histórico resultado no tardó en ser reconocido por el PRI y Zedillo, que llamó a sus huestes a realizar una transición ordenada y que ofreció toda su colaboración al presidente electo, con quien sostuvo un primer encuentro en la jornada poselectoral. Fox recibió mensajes de felicitación de todo el mundo y anunció la formación de un "gobierno de transición, plural e incluyente".

3. Propuestas de Gobierno para una mudanza histórica

Ubicado según él en el "centro izquierda ligero", y en cualquier caso en el ala menos conservadora del PAN, el político guanajuatense llegó al poder con la promesa de acometer una ambiciosa y radical reforma del Estado, la economía y la sociedad mexicanos, para subsanar las rémoras y déficits democráticos tras 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI. Una tarea formidable en la que, él mismo lo reconoció, iba a encontrar múltiples dificultades. El mandatario electo propuso un "desarrollo económico con rostro humano", no sometido a los dictados neoliberales, que asegurara un crecimiento equilibrado y sostenido del PIB, del 5% al 7% anual, que concediera oportunidades a la iniciativa empresarial, a la inversión extranjera y al ahorro privado como instrumentos generadores de empleo, precisando la meta de crear 1.300.000 puestos de trabajo hasta 2006, y que favoreciera el acceso de las extensísimas capas empobrecidas (alrededor de 45 millones de mexicanos sobre una población total de 98 millones) a la muy desigualmente repartida riqueza nacional.

Fox contemplaba reformas estructurales que mejorasen la competitividad de la economía, aunque en la campaña desmintió que fuera a privatizar íntegramente Petróleos Mexicanos (PEMEX, el emblemático monopolio del sector energético, que ya había segmentado sus actividades y cedido algunas sucursales al capital privado en régimen de franquicias) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Éstas eran las últimas ramas productivas que quedaban en manos del Estado luego de una década de privatizaciones intensivas realizadas por las administraciones salinista y zedillista. Su agenda incluía otras máximas preocupaciones sociales, como la corrupción generalizada, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común, lacras todas ellas que prometió combatir con implacabilidad. Su compromiso de democratizar y vigorizar la vida social mexicana se fundamentaba en una profunda reforma educativa, la profesionalización de las administraciones públicas, medidas para asegurar el federalismo y el equilibrio de poderes del Estado (empezando por una limitación de la todopoderosa institución presidencial), y el impulso de la participación de la sociedad civil sin exclusiones flagrantes, para lo que propuso introducir en la Carta Magna las figuras del plebiscito y el referéndum.

Todavía en esta línea, Fox ofreció una Comisión de Transparencia para investigar los magnicidios y otros graves abusos cometidos en las últimas décadas, en particular la brutal represión estudiantil de 1968 bajo la presidencia del autoritario Gustavo Díaz Ordaz. Con respecto al conflicto armado en Chiapas, que se hallaba estancado en su reconducción negociada desde febrero de 1996 (cuando se firmaron los luego no aplicados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas), Fox se declaró dispuesto a llegar a un arreglo que pasaría por una reunión personal y sin intermediarios con los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la concesión de autonomía efectiva a las comunidades indígenas.

Sobre política exterior, además de su proximidad a Estados Unidos de sobra conocida, Fox expresó su deseo de continuar la cooperación tradicional con Cuba, pero sin cuestionar la actitud inaugurada por Zedillo, antes al contrario, de reclamar un mayor respeto de los Derechos Humanos y políticas democratizadoras, lo que había supuesto un enfriamiento de las relaciones bilaterales. Empero, en el medio año en que se desenvolvió como presidente in péctore, Fox, discontinuando una tradición de los presidentes electos del PRI, no incluyó al país caribeño en su gira de presentación que le llevó a Estados Unidos, Canadá, el resto de América Latina y Europa. Su propuesta de ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) a la libre circulación de personas, a imitación del Mercado Interior Único europeo, fue acogida con frialdad en Washington y con patente rechazo en Ottawa.

4. Desbloqueo del nuevo marco jurídico para Chiapas

El 2 de diciembre de 2000 Fox prestó juramento como presidente de México para los próximos seis años, en una ceremonia a la que asistieron 19 jefes de Estado y de Gobierno, y en un clima de gran optimismo, si no de euforia popular. Definitivamente, Fox despedía carisma y simpatía con su buena planta de charro bigotudo que no perdía la ocasión de mostrarse con vestimenta informal y embutido en sus características botas de montar de la marca comercial con su apellido. Más aún, aseguró que llevaría su calzado favorito en situaciones de trabajo dentro y fuera de la residencia oficial de Los Pinos, inclusive actos oficiales y encuentros con líderes internacionales.

En sus discursos primerizos el presidente habló de construir una "democracia genuina" y de entablar diálogo y entendimiento con todos los actores políticos, económicos y sociales del país, a fin de "continuar la transición después de la alternancia". La inclusión en el Gabinete de personalidades con trayectorias y talantes ideológicos dispares (tecnócratas sin filiación política, hombres de negocios, antiguos colaboradores personales, intelectuales de izquierda y —los menos— oficiales del PAN) perseguía evitar una "simbiosis abusiva" entre el partido del presidente y su Gobierno. Fox estaba muy interesado en transmitir a la ciudadanía que rompía con el corporativismo del que tanto habían abusado los priístas, y alardeó de un "gabinetazo" pensado para durar incólume todo el sexenio.

Al día siguiente de asumir el cargo, Fox ordenó el principio de la retirada del Ejército de Chiapas (donde se hizo con la gobernación el independiente Pablo Salazar Mendiguchía con el respaldo de todos los partidos salvo el PRI), anunció el envío inmediato al Congreso del proyecto de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas elaborado por la Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA) y firmó en Oaxaca con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, un acuerdo por el que Estado mexicano se comprometía a respetar y proteger las libertades y los derechos fundamentales. También, se comprometió a facilitar la puesta en libertad de los presos del EZLN. Este conjunto de iniciativas satisfizo las demandas de la guerrilla, que sin más dilación aceptó volver a la mesa de diálogo.

Ahora bien, para enero de 2001 las previsiones optimistas sobre el pronto desenlace negociado del conflicto chiapaneco ya eran cuestionadas por la negativa de diputados de todos los partidos, el PAN inclusive, a aprobar el texto de la COCOPA a menos que se introdujeran en él enmiendas y correcciones en un sentido más restrictivo de las demandas de los neozapatistas. El presidente fue receptivo al escepticismo y las presiones de los sectores conservadores, y pidió una "señal" al líder del EZLN, el Subcomandante Marcos, antes de emprender conversaciones sin intermediarios en el denominado Diálogo para la Paz en Chiapas, cuyo coordinador designado por el Gobierno, con rango ministerial, era el ex presidente y senador panista Luis Héctor Álvarez.

La respuesta del encapuchado jefe guerrillero fue convocar la Marcha por la Dignidad Indígena, más conocida como zapatour, una comitiva pacífica de varias decenas de zapatistas desarmados encabezada por él mismo y los otros 23 comandantes del EZLN que, custodiada por voluntarios del Congreso Nacional Indigenista (CNI) y representantes de la sociedad civil, comenzó en Chiapas su itinerario a través de doce estados el 24 de febrero y se presentó en olor de multitudes en Ciudad de México el 11 de marzo. Dentro de esta pugna por el control de la iniciativa política y la publicidad mediática, Fox ofreció a Marcos una recepción en persona y el denominado Plan Puebla-Panamá, un proyecto de desarrollo de los estados sureños de México que pasaba por la integración en las economías centroamericanas, pero el subcomandante respondió con una doble negativa y exigió que se aprobara la ley contemplada en los Acuerdos de San Andrés.

Fox salió con buen pie de estas expectantes jornadas de marzo de 2001 en las que el EZLN acaparó la atención internacional. En primer lugar, la alocución el día 28 ante la Cámara de Diputados de una comandante indígena cubierta con el pasamontañas de los zapatistas, evento cuyo simbolismo útil a la consolidación de un clima de confianza y la reparación de una exclusión histórica nadie ignoraba, fue autorizada por los diputados de todos los partidos principales excepto el PAN, donde el conservadurismo y la hostilidad al EZLN de dirigentes como Fernández de Cevallos, quienes de entrada consideraban inconcebible que un subversivo encapuchado discurseara ante cámaras de todo el mundo en el corazón de las instituciones democráticas, contrastaron con la flexibilidad y la buena disposición del presidente. Tras esta entrada sin precedentes en la sede del poder legislativo nacional y las garantías recibidas de la COCOPA, Marcos se dio por ampliamente satisfecho y ordenó la retirada del zapatour, suscitando el elogio de Fox a la "dignidad" y la "gran altura" mostradas por el dirigente del EZLN.

El 25 de abril de 2001, luego de cinco años de demora, el Senado aprobó por unanimidad la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, pero en una versión retocada que limitaba el marco de la autodeterminación y arrojaba algunas ambigüedades sobre los mecanismos para hacerla efectiva. Esta revisión a la baja del proyecto de ley, que prosiguió el 28 de abril en la Cámara de Diputados —386 votos a favor y 60 en contra— su alambicado proceso de sanción y reglamentación por todas las cámaras legislativas del Estado federal, fue calificada de "burla" por el EZLN y denunciada por doquier como una interpretación torticera por los diputados de los tres partidos mayoritarios. La propia COCOPA exigió a Fox que vetara el texto legal antes de continuar el trámite parlamentario.

El asunto evocaba el temor de la clase política a que la reforma de cinco artículos de la Constitución, no aplicable hasta ser validada por al menos 16 de los 32 parlamentos estatales, abriera la puerta a reclamaciones independentistas, conflictos de jurisdicción entre las autoridades federales e indígenas, o pleitos por el usufructo de las tierras y los recursos naturales. Haciéndose eco del desconcierto y la controversia reinantes, el 1 de mayo Fox reconoció que, efectivamente, la ley indígena no contemplaba aspectos centrales de la autodeterminación de las comunidades indias y la explotación colectiva de los recursos naturales. Con todo, cuando la ley fue aprobada por 16 estados, Fox la ratificó y ordenó su promulgación, el 15 de agosto, pese a que los congresos de una decena de estados, incluido Chiapas, se manifestaron en contra. La respuesta de Marcos fue romper todo contacto con el Gobierno federal y replegarse a su santuario selvático, aunque las armas no volvieron a enfrentarse en Chiapas.

5. Un presidente en la picota por las inercias socioeconómicas

Cuando Fox tomó posesión de la Presidencia México estaba a punto de cerrar un excelente año económico. En 2000 la economía creció el 7%, el doble que el año precedente, y, dato muy notable, lo hizo sin recalentamiento de los precios; antes al contrario, la inflación descendió del 16,6% al 9,5% en los doce meses computados. El peso estaba estabilizado frente al dólar, BANXICO, el banco central, había aumentado sus reservas monetarias hasta los 33.500 dólares, la colocación del precio del barril de crudo por encima de los 30 dólares había disparado los ingresos petroleros y, mejor aún, las exportaciones no petroleras habían crecido casi un 20%. Este cuadro formaba parte del legado de Zedillo, pero en el último trimestre del año 2000 ya empezaron a detectarse las consecuencias negativas de la deceleración económica en Estados Unidos, interacción automática desde el momento en que el poderoso vecino del norte era el cliente de —nada menos— el 89% de las exportaciones y el proveedor del 73% de las importaciones de México. Además, en la segunda semana de diciembre los precios internacionales del petróleo comenzaron una tendencia a la baja. Las predicciones económicas a corto plazo se tornaron sombrías.

Para Fox y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, era absolutamente prioritaria la reforma del sistema fiscal, uno de los menos recaudatorios de América Latina, consistente, entre otros puntos, en la aplicación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) único del 15% a los alimentos y los medicamentos con el fin de aportar a las arcas públicas 14.000 millones de dólares suplementarios hasta 2006 y así aliviar los compromisos derivados de las deudas del Estado, que entre montantes internos y externos alcanzaban los 150.000 millones de dólares. La necesidad era tanto más perentoria cuanto que la renta petrolera estaba achicándose y el nivel de ingresos fiscales estaba muy lejos del exhibido por las economías más desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México era miembro.

El nuevo marco fiscal precisaba la enmienda de la Constitución y, por ende, la mayoría de dos tercios para su aprobación por el Congreso. En el primer semestre de 2001 el presidente intentó reunir los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto del Gobierno, pero las resistencias de muchos diputados del PRI y el PRD, que arguyeron el impacto social negativo del encarecimiento de los productos de primera necesidad por el aumento de los gravámenes, lo tuvieron empantanado hasta finales de año, cuando Fox hubo de plegarse a una versión más modesta. Así, el 31 de diciembre de 2001 el Congreso aprobó tres leyes en materia de fiscalidad que dejaron fuera el polémico punto del IVA unificado para las medicinas y los alimentos.

Una suerte no mejor corrieron los proyectos para regular las relaciones laborales, modernizar la función pública y expandir la participación del capital privado en el sector energético, que precisaban igualmente de sendas enmiendas constitucionales. En el caso de PEMEX, a la parálisis del proceso legislativo se le añadieron, en septiembre de 2002, las implicaciones penales y laborales del escándalo por el presunto desvío de 123 millones de dólares de la compañía a la campaña del PRI en las elecciones de 2000, ya que la petición del desafuero contra tres diputados priístas que al mismo tiempo eran líderes sindicales en el gigante industrial (130.000 asalariados) indujo a los afectados a convocar una huelga de la plantilla con la reivindicación de subidas salariales del 15%. La descarada defensa de sus intereses corporativos disoció, una vez más, a estos dirigentes de la vieja guardia sindical de los cuadros intermedios de trabajadores, que demandaban incrementos en sus nóminas más moderados, lo cual facilitó la intervención negociadora de Fox y la remoción, a finales del mes citado, de la amenaza de los paros.

El presidente mexicano cumplió su primer año en el poder presentando un balance globalmente positivo, que ponía el acento en: la estabilidad monetaria; la elevación de las reservas de divisas, hasta los 40.000 millones de dólares; la prolongación de la senda descendente de la inflación, hasta terminar el año con una tasa del 6,4% (la más baja desde 1968), y de los tipos de interés; el control del déficit público, cuyo índice del 0,7% del PIB se desvió mínimamente de las previsiones del Gobierno; y, el vigoroso aumento de la inversión extranjera directa, que superó los 24.000 millones de dólares, el triple que tres años atrás. Fox aseguró que el país gozaba de la confianza de los operadores económicos internacionales, y esa era una señal inmejorable para encarar con optimismo el futuro inmediato, no obstante el severo impacto de la crisis estadounidense, la demora en la puesta a punto de las reformas estructurales prometidas y la inamovilidad del problema de la pobreza. En el ámbito de los derechos políticos y civiles, reivindicó el disfrute por México de una etapa de pluralismo y de libertades sin precedentes, pero también reconoció que quedaba mucho por hacer en la lucha contra la corrupción y la criminalidad, fenómenos que golpeaban con la impunidad habitual.

Por activa y por pasiva, sobre los aspectos tangibles del bienestar económico pidió Fox tiempo y paciencia a los mexicanos, quienes, según se desprendía de las encuestas de opinión, estaban menos interesados en los planes de liberalización de las ramas de la economía que en la mejora sustancial de su nivel de vida. En los primeros meses de 2002 el presidente restó importancia, presentándola como una coyuntura pasajera, a la recesión económica de tres décimas con que había cerrado el ejercicio de 2001. Fox intentó también darle la vuelta a otro dato contundente arrojado por los análisis no gubernamentales, a saber, que desde diciembre de 2000 se habían destruido más de 500.000 puestos de trabajo. Ambas realidades suponían dos incumplimientos flagrantes de los compromisos electorales.

Las imputaciones de falta de liderazgo, inconsistencia en los diversos frentes de actuación gubernamental, propensión a la verborrea, excesiva dedicación a las cuestiones internacionales y, sobre todo, de no cumplir con lo prometido, siguieron lloviendo a lo largo de 2002. Fox sufría presiones desde dos frentes antagónicos: la empresa privada y los sectores políticos más conservadores de su propio partido le instaban a que avanzara sin remilgos por la senda de las reformas estructurales; al contrario, las izquierdas y los movimientos sociales le advertían contra la "tentación" de arrojarse a los brazos del "neoliberalismo".

A la sensación de debilidad del foxismo contribuían las divergencias ventiladas en el seno del Ejecutivo, sobre todo en materia de política exterior. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, mantenía un apoyo crítico al jefe del Estado. A mayor abundamiento, el PVEM, por decisión de su nuevo líder, Jorge Emilio González Martínez, declaró rota la alianza con el PAN el mismo día, el 1 de septiembre de 2001, en que Fox dio cuenta al Congreso de su primer Informe de Gobierno. Los verdes, que andaban molestos por su marginación de las tareas gubernamentales, se sumaron al coro de reproches de todo el arco político opositor por la ausencia, a su entender, del cambio general prometido por la plataforma foxista.

El 2 de julio de 2001, coincidiendo con su 59 cumpleaños y el primer aniversario de su victoria electoral, el presidente mexicano contrajo matrimonio civil por sorpresa y en la más absoluta intimidad con una estrecha colaboradora desde que llegara al Gobierno de Guanajuato en 1995 así como militante activa del PAN desde 1988, Marta María Sahagún Jiménez, su secretaria de prensa en la campaña presidencial y que últimamente se había desempeñado como coordinadora general de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia. Fueron las segundas nupcias para los dos contrayentes: Sahagún, madre de tres hijos, Manuel, Jorge y Fernando, había obtenido en 2000 la nulidad de su primer matrimonio civil con el médico veterinario Manuel Bribiesca Godoy (a su vez hijo del que fuera diputado federal panista Manuel Bribiesca Castrejón), mientras que Fox estaba divorciado de Lilián de la Concha desde 1991. Según medios locales, la intención del ferviente católico que era Fox había sido obtener también la anulación de su matrimonio religioso, pero ante la negativa de la autoridad eclesiástica optó por formalizar su relación con Sahagún por lo civil.

6. Complicadas relaciones con Estados Unidos: seguridad frente a inmigración

El nombramiento por Fox como secretario de Relaciones Exteriores del intelectual Jorge Germán Castañeda Gutman, hijo del también canciller (1979-1982) Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, con un pasado de militante comunista y asesor del PRD, significó una histórica reorientación de la política exterior mexicana. Con la plena aquiescencia del presidente, Castañeda impuso una línea diplomática nueva basada en dos grandes ejes.

En primer lugar, México debía estrechar sus relaciones con Estados Unidos con los objetivos prioritarios de avanzar en la integración del TLCAN, permitiendo la libre circulación de trabajadores y adoptando mecanismos de cohesión para reducir las profundas diferencias sociales y regionales entre los estados socios, y, ya en el plano puramente bilateral, alcanzar un acuerdo migratorio para aumentar el cupo anual de trabajadores temporeros y otorgar fórmulas de regularización, como el permiso de residencia permanente, a los tres millones y medio de inmigrantes mexicanos que vivían en Estados Unidos de manera ilegal y sin amparo jurídico, pero que enviaban a casa remesas anuales por valor de 8.000 millones de dólares. En segundo lugar, el país debía intensificar la participación en los foros internacionales multilaterales y arrinconar la doctrina tradicional, aplicada escrupulosamente por el PRI —aunque la Administración de Zedillo ya había introducido algunas matizaciones—, consistente en el respeto de la soberanía nacional de los estados y la no injerencia, evitando incluso toda declaración valorativa, en sus asuntos internos.

Al permitirse en adelante el Gobierno juzgar las políticas internas de ciertos estados y anteponer la exigencia del respeto de los Derechos Humanos, la diplomacia mexicana abandonaba un cómodo abstencionismo frente a situaciones abusivas, pero también se exponía a provocar problemas en determinadas relaciones bilaterales arraigadas desde hacía décadas. La estrategia con respecto a Estados Unidos debutó con buen pie en la reunión informal que el 16 de febrero de 2001 sostuvieron Fox y George W. Bush, quien realizaba su primer desplazamiento al exterior un mes después de tomar posesión de la Casa Blanca, en la hacienda guanajuatense del primero en las inmediaciones de León.

La llamada por la prensa "cumbre de los rancheros" o "de las botas", donde se encontraron en su salsa dos hombres muy aficionados a la vida rural, los caballos y la indumentaria de cowboy, produjo un comunicado en el que se anunciaba la búsqueda de "nuevos esquemas de cooperación" en varios ámbitos y la creación de un grupo de trabajo de alto nivel con la misión de "identificar los pasos específicos" que habría de dar cada país "para mejorar la eficiencia de las actividades fronterizas", con mención expresa de las amenazas que suponían el narcotráfico y el crimen organizado. El espíritu de la cumbre de San Cristóbal, facilitado por dos estadistas que parecían sintonizar en lo más puramente personal, sin embargo, no prevaleció más que unos meses. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington alteraron drásticamente los enfoques de la Administración Bush, que desvió toda su atención de América Latina a Oriente Próximo y Asia central, y, convirtió en primordiales las cuestiones de la seguridad nacional y el control de las fronteras, quedando todo lo demás supeditado a ellas. Para México esto significó la suspensión de las negociaciones sobre la inmigración laboral regulada.

Además, los atentados en sí suscitaron en México un debate sobre el grado de adhesión que el país debía prestar al vecino norteño brutalmente agredido por la organización islamista Al Qaeda. El Gobierno estadounidense deslizó su malestar por la tibieza en la respuesta de solidaridad de los mexicanos. El Gobierno de Fox no formuló ningún compromiso de participación mayor o menor en la denominada Operación Libertad Duradera, la ofensiva general lanzada por Bush para derrotar a Al Qaeda por la vía militar, y ni tan siquiera organizó expresiones de pésame y duelo por las víctimas. Poco después de los atentados, Castañeda, el ministro del Ejecutivo más proestadounidense, concedió a Washington el derecho a las represalias bélicas y calificó los ataques terroristas como cometidos también contra México, lo que le granjeó duras críticas desde el PRD, el PRI y el propio PAN. El titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, uno de los hombres fuertes del PAN, marcó las distancias invocando el pacifismo y el principio de no intervención. En el ambiente flotaba un nacionalismo que observaba con estupor y cierta dosis de rencor cómo Estados Unidos se acordaba de ellos y reclamaba posicionamientos nítidos ante su tragedia luego de muchas décadas de mirar a los mexicanos con desdén.

Fox había emprendido una visita oficial a Estados Unidos de cuatro días de duración una semana antes de los ataques, pero el 4 de octubre estuvo de vuelta para transmitir sus condolencias personales a Bush, recorrer la zona cero de Nueva York y reunirse con familias de origen mexicano que habían perdido a seres queridos en los atentados. En aquel lugar, Fox se comprometió a "luchar al lado del pueblo de Estados Unidos, al lado de su Gobierno, al lado de otras naciones, libres, democráticas (…) para erradicar este grave mal que es el terrorismo". Pero no se olvidó de recordar la "la voluntad de ambos presidentes de volver en el plazo más corto posible a la agenda bilateral, a los temas que tienen que ver con nuestra relación de amigos, de vecinos, de socios, de socios estratégicos que hoy somos".

Fox volvió a reunirse con Bush en casa en 2002 aprovechando dos foros multilaterales que México organizaba, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en Monterrey del 18 al 22 de marzo, y la X Cumbre de líderes de la Cooperación de Países del Asia-Pacífico (APEC), en Los Cabos, Baja California Sur, el 26 y el 27 de octubre. En abril habría realizado por Estados Unidos y Canadá una gira oficial con una agenda repleta de actividades, entre ellas la firma con el Gobierno de Ottawa de un Programa de Trabajadores Temporales, si no se hubiera interpuesto el veto del Senado, el cual hizo uso de sus prerrogativas entre las quejas del PRI por el rumbo, a su entender, excesivamente proestadounidense de la diplomacia mexicana, que entre otras cosas se estaba plegando a las exigencias de Washington en materia de seguridad fronteriza. En agosto siguiente fue el propio Fox el que canceló una reunión con Bush en Texas como protesta por la ejecución de un reo de asesinato con ciudadanía mexicana.

Las ondas de choque de 11-S habían afectado negativamente a las relaciones bilaterales y los observadores, que no los gobiernos concernidos, no tardaron en hablar de verdaderas fisuras. En septiembre de 2002 Fox anunció la retirada de México del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, firmado por los estados fundadores de la OEA en 1947 y según el cual todo ataque externo contra uno de sus miembros debe ser considerado como un ataque contra todos) con las explicaciones de que este instrumento defensivo, en origen contra el comunismo al comienzo de la Guerra Fría, era un "caso grave de obsolescencia e inutilidad", y que había que reemplazarlo por una "estructura de seguridad multidimensional y moderna" capaz de enfrentar amenazas reales de naturaleza diversa. La salida del TIAR parecía guardar relación con las operaciones bélicas de Estados Unidos en curso en Afganistán y en ciernes en Irak, a las que Fox no querría verse arrastrado bajo concepto alguno. En marzo de 2003 México, tras semanas de indecisión y sin ánimo conflictivo, terminó alineándose con el bloque formado por Francia, Alemania, Rusia y China en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ocupaba un escaño temporal al igual que Chile, a la hora de rechazar la planeada invasión anglo-estadounidense de Irak a menos que los equipos de inspectores de armas prohibidas de destrucción masiva dispusieran de más tiempo para efectuar sus pesquisas sobre el terreno.

Fox, consciente del fuerte rechazo que la guerra contra Irak suscitaba en casa y confrontado con sus propias convicciones pacifistas, intentó hacer un encaje de bolillos con esta delicada cuestión, evitando la alineación de México con el grupo de países que justificaba el ataque a un país soberano y el derrocamiento de Saddam Hussein, pero al mismo tiempo tratando de no irritar a Bush, ya que estaba en juego el pacto migratorio, así que no dejó de instar al desarme del país árabe y de llamar "tirano" a su presidente. Con todo, al final, respondió a Bush con un tajante no cuando éste le pidió que México apoyara su iniciativa de una segunda resolución del Consejo que declarara terminado el tiempo de la diplomacia y las inspecciones, y diera luz verde a la acción militar inmediata.

Fox fue uno de los líderes de 11 países en desarrollo que el 1 de junio de 2003, siendo ya canciller Luis Ernesto Derbez Bautista, acudieron invitados por el G-8 a la ciudad francesa de Evian para participar en el denominado "diálogo alargado" con las potencias ricas, pero este marco multilateral no resultó el más adecuado para concertar encuentros bilaterales. Además, el malestar por el encontronazo a costa de Irak seguía fresco.

En 2004 las reuniones entre Fox y Bush se reanudaron con un franco deseo compartido de superar las divergencias y de solucionar el problema de los trabajadores indocumentados. A un segundo encuentro en Monterrey el 12 y el 13 de enero, con motivo de la Cumbre extraordinaria de las Américas —sellada, por cierto, con fracaso para las tesis librecambistas de Estados Unidos, ya que los latinoamericanos, encabezados por Brasil, rehusaron hacer un compromiso en firme para el arranque del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) el primero de enero de 2005—, le siguió la aplazada visita de trabajo de Fox a un Bush dado a concesiones para cortejar al votante hispano en un año electoral, en su rancho vaquero en Crawford, Texas, los días 5 y 6 de marzo. Al término del encuentro, el huésped informó que su anfitrión se había comprometido a no aplicar las estrictas normas de control fronterizo a los mexicanos con el permiso especial de desplazamiento entre los dos países y conceder permisos de trabajo temporales a los inmigrantes sin papeles.

La sensación de normalización se acentuó en noviembre, durante la XII Cumbre de la APEC, en Santiago de Chile. Allí, Bush indicó a Fox que la firma de un pacto sobre inmigración iba a ser "una prioridad importante" de su segundo mandato. Sin embargo, lo que en febrero de 2005 la Cámara de Representantes de Washington, controlada por el Partido Republicano, aprobó fue la llamada Ley de Identificación Auténtica (Real ID), que autorizaba la construcción de un nuevo tramo del triple muro metálico para la vigilancia de la inmigración clandestina en el sector fronterizo de la Baja California, prohibía a los gobiernos de los estados de la Unión la expedición de licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, endurecía las medidas de control de los extranjeros que ingresasen a territorio estadounidense y aumentaba el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Aduanas. Era evidente que en el Congreso estadounidense prevalecía el sentimiento anti inmigratorio, y la alarma de Fox aumentó al ver que Bush apoyaba expresamente la Real ID.

El 23 de marzo de 2005 Fox se desplazó a Crawford y a Waco para participar con Bush y el primer ministro canadiense, Paul Martin en una cumbre trilateral que supuso el lanzamiento de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Aparte, Fox y Bush sostuvieron una reunión bilateral de 20 minutos en la que el segundo formuló una nueva promesa: la presentación de una nueva iniciativa para dar un tratamiento integral y satisfactorio a la inmigración mexicana, y su compromiso de venderla ante el Congreso de su país.

En los meses siguientes, sin embargo, la frustración mexicana remontó con fuerza por la implementación por el Gobierno federal de la Iniciativa de Seguridad Fronteriza (SBI), que incidía en el tratamiento policial de la inmigración irregular, y la aprobación (16 de diciembre) por la Cámara de Representantes de la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y de Control de la Inmigración Ilegal (HR 4437), que entre otras cosas preveía la construcción de una recia barrera de contención física y vigilancia electrónica a lo largo de una parte sustancial, 1.125 km, de la frontera con México. El Gobierno del país hispano reaccionó muy negativamente ante estas iniciativas que criminalizaban a los inmigrantes clandestinos y Fox no tuvo ambages en denostar el nuevo "muro de la vergüenza" que violaba "los derechos de libertad de los inmigrantes". Para el presidente, la solución al problema migratorio tenía que ser integral y no únicamente policial o judicial, y así se lo dijo a Bush en la II Cumbre de la ASPAN, en Cancún y Chichén Itzá el 31 de marzo de 2006.

En mayo siguiente Bush incrementó la consternación del Gobierno mexicano al ordenar el despliegue de 6.000 soldados de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia de la frontera, pero Fox se congratuló por la aprobación por el Senado de la Ley de Reforma Global de la Inmigración (CIRA), que abría las puertas de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes ilegales con más de cinco años de antigüedad, siempre que pagaran multas e impuestos atrasados. Una de cal y otra de arena, ya que si bien la HR 4437 nunca entró en vigor —no llegó a ser votada por el Senado—, su principal previsión, el paredón fronterizo, fue rescatada por la Ley de la Valla de Seguridad (HR 6061), que obtuvo la aprobación de las dos cámaras del Congreso y fue firmada y mandada promulgar por Bush el 26 de octubre. Este acontecimiento coronó en fracaso, en líneas generales, seis años de arduos esfuerzos de Fox para conseguir de Estados Unidos un tratamiento integracionista y no represivo del fenómeno de la inmigración.

7. Pérdida de influencia en el ámbito latinoamericano

El planteamiento inicial de Fox de convertir a México en una nación líder en el subcontinente latinoamericano empezó a plasmarse con vigor el 15 de junio de 2001 con la firma en San Salvador, en el marco de una cumbre extraordinaria de presidentes de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, de un ambicioso proyecto trazado por Fox, el Plan Puebla-Panamá (PPP), concebido por él como el principal instrumento impulsor del desarrollo y la integración regionales, beneficiando a los siete países de Centroamérica y a los estados menos desarrollados del sur de México.

Fox fue el anfitrión de la quinta reunión ordinaria del Mecanismo (Tuxtla V) en Mérida, Yucatán, el 27 y el 28 de junio de 2002, y el PPP quedó institucionalizado en Tuxtla VI, en Managua el 25 de marzo de 2004. Meses después, el 11 de noviembre, México se adhería al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en calidad de observador. El PPP, al apostar por un desarrollo integral, económico, humano y en infraestructuras, ligado a la inversión productiva, y vincular ésta a su vez a un engarce en la economía globalizada a través de la red de tratados de libre comercio que hilvanaban la región, tanto los internos del área mesoamericana como los más extensos TLCAN, ALCAC/CAFTA (el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos) y ALCA, fue acusado por sectores políticos izquierdistas y movimientos indígenas de abrazar los principios neoliberales y de satisfacer los intereses de las grandes corporaciones privadas en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente.

Fox no ocultaba su interés en el éxito de proyectos como el ALCA, que preveía una vasta área de libre cambio desde Alaska hasta la Patagonia, aunque esta postura, con matices y de manera menos explícita, ya la habían mantenido las últimas administraciones priístas. La defensa activa del ALCA y en general de los procesos de desarme arancelario en los que estuviera involucrado Estados Unidos no agrietó las relaciones con Cuba —como se comentó arriba, ya replanteadas por Zedillo— tanto como el posicionamiento exigente en materia de Derechos Humanos.

En abril de 2001 México todavía se abstuvo, como venía siendo habitual con los gobiernos del PRI, en la votación sobre la situación de los Derechos Humanos en la isla celebrada anualmente en Ginebra por la Comisión ad hoc de la ONU, aunque entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores se apresuró a aclarar que se trataba de una abstención crítica y que su postura sobre la situación de los disidentes cubanos había cambiado "radicalmente". El 4 febrero de 2002 Fox efectuó una visita a La Habana con ánimo conciliador, se reunió con un grupo de disidentes y explicó a Fidel Castro que su país, igual que condenaba el bloqueo de Estados Unidos, esperaba de Cuba mejoras sustanciales en sus estándares de Derechos Humanos y democracia. Según el mandatario mexicano, la visita había servido para superar "el ciclo pendular de encuentros y desencuentros, de acercamiento y distanciamiento, y de altibajos y contradicciones que caracterizaron a nuestras relaciones".

El deshielo resultó efímero. El 21 de marzo de 2002 se gestó la crisis con el abrupto abandono por Castro de la cumbre de Monterrey en mitad del turno de intervenciones de los mandatarios asistentes debido, según él, "a una situación especial" creada por su presencia allí. Ya en La Habana, el dictador cubano aseguró que Bush había condicionado su participación en la conferencia de la ONU a su no coincidencia con él, lo que fue tajantemente desmentido por Fox pero subrayado como cierto por la oposición mexicana, que mostró su enfado con la "doctrina Castañeda" y su sesgo proestadounidense haciendo notar su mayoría en el Senado con el veto al viaje del presidente y el canciller a Estados Unidos y Canadá. Luego, el 19 de abril, México, por vez primera, votó en contra de Cuba en la Comisión de Ginebra, facilitando la aprobación de una resolución en la que se instaba al Gobierno de La Habana a que hiciera progresos en el campo de los Derechos Humanos.

Tres días después de la votación, Castro en persona divulgó en una rueda de prensa el extracto de una conversación telefónica sostenida con Fox el 19 de marzo en la que el presidente mexicano, creyendo tener garantías de confidencialidad, conminaba tímidamente a su par cubano a que limitara su participación —notificada a los anfitriones a última hora— en la cumbre de mandatarios en Monterrey a la sesión inaugural, la pronunciación del discurso, que además debería estar libre de críticas a Bush, y el almuerzo. La insólita maniobra de Castro, dando a conocer una conversación privada que alcanzó notoriedad popular como el incidente del "comes y te vas", contribuyó a agravar la crisis bilateral y dio cancha a una nueva y acerba andanada de mutuas recriminaciones. De hecho, Las relaciones diplomáticas cubano-mexicanas, cuya excelencia en el pasado había servido para subrayar la autonomía de la diplomacia del país centroamericano en el hemisferio, quedaron al borde de la ruptura.

Para el Gobierno y el PAN, la "inadmisible" actitud de Castro tras el voto mexicano en Ginebra se asemejaba a una "venganza", pero el PRI y el PRD acusaron a su vez a Fox y a Castañeda de estar mintiendo y de hacer gala de una "conducta entreguista" con respecto a Estados Unidos. Vapuleado por la oposición política del centro y la izquierda, pero privado también de buenas relaciones con otros miembros del Ejecutivo, Castañeda presentó la dimisión en enero de 2003, paso que por otro lado era necesario para materializar unas ambiciones políticas propias. Así, se aseguraba que el canciller había hecho un infructuoso envite interno para optar con las mejores perspectivas a la nominación de la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones de 2006, algo que no estaban dispuestos a consentir varios barones del PAN que perseguían ese mismo objetivo, entre ellos Santiago Creel, el preferido por el entorno de Los Pinos. Fox reemplazó a Castañeda por el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, quien a su vez traspasó la cartera a Fernando Canales Clariond, hasta ahora gobernador de Nuevo León.

El siguiente pico de tensión en las relaciones con Cuba se produjo a principios de mayo de 2004, cuando México retiró a su embajadora en La Habana y demandó al representante cubano que hiciera también las maletas. Fue después de condenar Castro con duras palabras la tercera votación consecutiva de México contra su régimen en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y de las subsiguientes detención en la isla y deportación a México del empresario Carlos Ahumada Kurtz, acusado de fraude en su país, acompañadas de una nota diplomática en la que implícitamente se daba la razón al PRD en su denuncia de que unos videos divulgados por Ahumada donde podía verse a colaboradores del jefe del Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, aceptando sobornos o jugando en casinos de Las Vegas, obedecían a una conspiración de desprestigio urdida por gentes del PAN y el ex presidente Salinas.

El ministro Derbez advirtió que las relaciones bilaterales vivían "la antesala de la ruptura total" por la prolongación de la "injerencia" y los "juicios" de Cuba en las políticas interior y exterior de México, pero el 27 de mayo dio por zanjada la crisis diplomática tras reunirse con su homólogo cubano, Felipe Pérez Roque. El anuncio del próximo regreso de los embajadores y de la normalización de las relaciones, más tarde (18 de julio) confirmado por los ministros en La Habana, se produjo en la víspera del arranque en Guadalajara de la III Cumbre América Latina-Unión Europea-Caribe, otra de las grandes citas internacionales que a Fox le correspondió organizar en casa.

Las tarascadas bilaterales en el ámbito latinoamericano no se limitaron a Cuba; afectaron también a otros gobiernos que mantenían una línea de izquierdas o crítica con Estados Unidos. Fox, que en abril de 2002 condenó firmemente el fracasado golpe de Estado en Venezuela, no se entendió nunca con Hugo Chávez, quien debía su enorme y polémica notoriedad, entre otras muchas cosas, a su radical beligerancia contra el ALCA y la Administración Bush. Lo antagónico de los enfoques dio pábulo a un enfrentamiento en la IV Cumbre de Las Américas, en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 de noviembre de 2005. En la denominada "cumbre de los pueblos", concebida por sus organizadores como una contracumbre alternativa, Chávez se dedicó a ridiculizar a Fox y se congratuló de que el ALCA estuviera "enterrada" y de que fuera a ser sustituida por su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Fox, en cambio, defendió con inusitada vehemencia la reposición en el orden de prioridades del relanzamiento del ALCA, lo que no estaba contemplado en el borrador de la declaración final de la cumbre, y llegó a advertir que aquella, dado que contaba con el apoyo de 29 países, podría ponerse en marcha sin la presencia de Venezuela y de los cuatro países del MERCOSUR (los cuales se oponían al ALCA en las condiciones actuales, por considerar que dañaría los intereses de la subregión). La intervención de Fox, a su vez, irritó al presidente anfitrión y miembro del MERCOSUR, Néstor Kirchner, dando pie a un áspero cruce de palabras. El caso era que Fox se marchó de Argentina convencido de que México, que ya en julio de 2002 había firmado con el bloque sureño un Acuerdo de Complementación Económica con el objetivo de reducir gradualmente las tarifas arancelarias hasta alcanzar un área de libre comercio, obtendría el estatus de estado asociado al MERCOSUR —ya adquirido por los países de la Comunidad Andina y por Chile— antes de terminar su mandato en diciembre de 2006. Un optimismo exagerado, a la luz del resquemor suscitado en el Gobierno de Buenos Aires, amén del malestar que en el de Brasilia había provocado la reciente decisión de México de suspender un acuerdo bilateral sobre la exención recíproca de visados.

Pero fue Venezuela el país con el que se llegó a la ruptura de hecho. Una vez en Caracas, Chávez volvió a la carga con sus descalificaciones personales y entre otras cosas dijo que Fox era un "entreguista" y un "cachorro del imperio norteamericano" que en Mar del Plata había intentado aguijonearle. El 14 de noviembre la Cancillería mexicana reaccionó dando un ultimátum de 24 horas a Chávez para que se disculpara formalmente por unas declaraciones consideradas ofensivas para "la dignidad del pueblo y el Gobierno mexicanos". El Gobierno venezolano respondió inmediatamente con la retirada del embajador en México, Vladimir Villegas. En consecuencia, Derbez mandó regresar al embajador en Caracas, Enrique Loaeza Tovar. Las relaciones mexicano-venezolanas quedaron reducidas al nivel de encargados de negocios.

En mayo de 2006 los presidentes volvieron a verse con motivo de la IV Cumbre América Latina-UE-Caribe, en Viena, y no se resistieron al lanzamiento de afilados dardos. Mientras Chávez insistía en el "desespero de los cachorros del imperio", Fox sentenciaba: "El populismo es uno de los grandes obstáculos para el crecimiento y para el combate contra la pobreza (…) La creación de empleo es indispensable para el desarrollo social, sin engañar, sin populismo".

Once meses después, ya fuera de la Presidencia, Fox, en el acto de recepción en San Diego, California, del Premio a la Paz y la Democracia que le otorgaba el Instituto de las Américas, se arrancó con la disposición a cabalgar "en mi caballo para dirigirme hacia el sur y defender" a Venezuela del "Gobierno "autoritario, demagogo y dictatorial" del presidente Chávez. La cáustica respuesta del aludido no se hizo esperar ("Es de una ridiculez que se pierde de vista (…), ¡el propio charro, pues!"), pero el mandatario venezolano fue más allá y, adornando su aserción con una retahíla de insultos ("lacayos", "babosos"), metió a Fox en un "grupo anti-Chávez" de ex presidentes, junto con el español José María Aznar (con el que el mexicano mantenía unas relaciones de amistad) y el peruano Alejandro Toledo (uno de los dirigentes sudamericanos con los que mejor había sintonizado), dedicado supuestamente a conspirar contra él.

Por otro lado, en enero de 2006 Fox comentó con tono despectivo la estrategia nacionalista sobre el gas del nuevo presidente de Bolivia, el indígena socialista y prochavista Evo Morales, y en abril de 2005 mantuvo una pugna con Chile centrada en la elección del nuevo secretario general de la OEA. La derrota de la postulación de Derbez frente a la del ex canciller chileno José Miguel Insulza puso de manifiesto la pérdida del ascendiente de México en la diplomacia hemisférica e incluyó una decepción adicional en las relaciones, teóricamente especiales, con Estados Unidos, que alcanzó visos de desaire: Derbez fue instado a abandonar la liza por el Departamento de Estado luego de constatar la imposibilidad de reunir los votos suficientes para el mexicano. El 2 de mayo tuvo lugar una segunda votación en la que Insulza recibió los votos favorables de todos los estados miembros salvo México y Bolivia, que se abstuvieron, y Perú, que votó en blanco. Sin embargo, la postura de bolivianos y peruanos no tenía tanto que ver con Insulza como con la pervivencia de sus añejas disputas territoriales con los chilenos.

8. Parálisis reformista, revés electoral en 2003 y el caso de Marta Sahagún

La proximidad del racimo de elecciones —a la Cámara de Diputados, a seis gobiernos estatales y a medio millar de alcaldías— del 6 de julio de 2003 tuvo un efecto negativo en los trabajos parlamentarios, ya que los estados mayores de los partidos concentraron su interés en la definición de las estrategias electorales y las actividades proselitistas. Los grandes proyectos reformistas del Ejecutivo, como los que afectaban al sector energético, a la administración pública, al ordenamiento laboral y al sistema político, no se sometieron a votación o ni siquiera llegaron a ser debatidos. La única gran reforma implementada, la fiscal, estaba resultando tamaño fracaso en términos de recaudación por el Estado que el Gobierno puso su casillero en el punto de partida. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada en junio 2002, estaba unánimemente considerada un hito en la transparencia democrática de las instituciones y los organismos del Estado así como un instrumento muy valioso en la lucha contra la corrupción, pero por desgracia para el Gobierno tuvo una escasa repercusión social.

Numerosos grupos empresariales, políticos e intelectuales de tendencia liberal y también izquierdista multiplicaban las críticas a Fox por su falta de empuje y habilidad a la hora de forjar los consensos partidistas necesarios para poner en marcha las instituciones y estructuras caras a la modernización de un país que si bien gozaba de mayores libertades aún tenía pendiente el gran salto socioeconómico. El oficialismo se resignó a dejar todo en suspenso, con la esperanza de que las elecciones legislativas produjeran una mayoría holgada para el PAN en la Cámara baja.

Sin embargo, pintaban bastos para el PAN, que acumulaba un importante desgaste, entre otros motivos, por la debilidad de la recupera