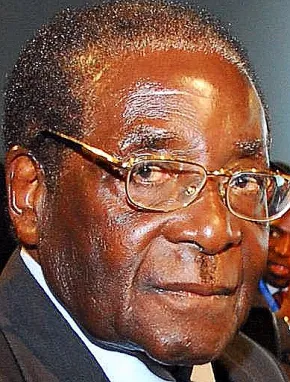

Robert Mugabe

Presidente de la República (1987-2017) y primer ministro (1980-1987)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

1. Jefe guerrillero contra el régimen racista de Rhodesia

2. Líder del Zimbabwe independiente: preservación de la sociedad multirracial, imposición violenta del ZANU-PF e instauración de la república presidencialista

3. Reacciones ante la crisis económica y la agitación política

4. Solidaridad y nuevo intervencionismo regionales; la implicación abierta en la guerra del Congo

5. El final de las garantías a los granjeros blancos y la irrupción opositora del MDC

6. Aferramiento al poder y recriminación internacional: la deriva autoritaria y demagógica de Mugabe

1. Jefe guerrillero contra el régimen racista de Rhodesia

Hijo de un ebanista rural de la tribu Zezeru (un subgrupo de los Shona, la etnia mayoritaria), se educó en la Escuela Misionera Empandeni que los jesuitas tenían en Kutama. Formado a los 17 años para profesor de primaria, ejerció esta labor en la misión católica y, desde 1943, en otros centros escolares de la entonces colonia británica de Rhodesia del Sur. En 1948 el joven marchó a Sudáfrica para ampliar su formación en la Universidad de Fort Hare. Allí conoció la agitación estudiantil contra el régimen racista blanco y en 1951 obtuvo el título de Bachellor of Arts. En 1952 retomó sus actividades docentes en la Escuela Católica Romana Drifontein de Umvuma, luego desarrolladas en Salisbury (1953), Gwelo (1954), la Escuela de Magisterio de Chalimbana, en la vecina Rhodesia del Norte, la futura Zambia (1955-1957), y, desde 1958, en la capital de Ghana, Accra, donde contrajo matrimonio con una maestra local, Sally Hayfron, siete años más joven que él. En 1963 la pareja iba a alumbrar un hijo, Michael Nhamodzenyika, al que una malaria cerebral segaría la vida a los tres años de edad.

En 1960 Mugabe regresó a Rhodesia del Sur e inició la militancia en el movimiento de liberación de las gentes de color. Aquel mismo año se convirtió en secretario de propaganda del Partido Nacional Democrático (NDP) de Joshua Nkomo y un año después ocupó el mismo puesto en la fuerza que lo sucedió, la Unión Popular Africana de Zimbabwe (ZAPU). Tras sufrir dos períodos de detención, entre septiembre y diciembre de 1962 y de nuevo de marzo a abril de 1963, el dirigente nacionalista en ciernes escapó a Tanganyka, un país amigo hacía poco emancipado de la metrópoli británica y presidido por el socialista Julius Nyerere. En agosto de 1963, con la ayuda del reverendo Ndabaningi Sithole, fundó en Tanganyka la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU), organización de la que se erigió en secretario general y que, esgrimiendo un programa independentista radical, marcó las distancias con la ZAPU del más posibilista Nkomo.

En diciembre de 1963 Mugabe retornó clandestinamente a su país, pero pasados unos meses fue arrestado y condenado por subversivo a diez años de prisión, pena que cumplió íntegramente, hasta noviembre de 1974. Desde su celda, el preso estudió la carrera de Derecho y consiguió la licenciatura a través de los cursos a distancia de la Universidad de Londres. Entretanto, en noviembre de 1965, los supremacistas blancos que mandaban en Salisbury habían declarado unilateralmente la independencia del Reino Unido e instaurado un Gobierno soberano presidido por Ian Smith, líder del racista Frente Rhodesiano (RF). En marzo de 1970 Smith cortó los últimos lazos con el Reino Unido al proclamar la República de Rhodesia.

En 1975 Mugabe se trasladó a Mozambique, recién independizado de Portugal y gobernado por el marxista Frente de Liberación (FRELIMO) de Samora Machel. Allí recibió la noticia de que el Comité Central de la ZANU le había elegido presidente del partido en lugar de Sithole, quien terminaría siendo expulsado de la ZANU por su evolución hacia posiciones moderadas. Mugabe, que hasta pasados unos meses no vio unánimemente reconocida por sus camaradas su condición de jefe máximo, ordenó intensificar las acciones de resistencia, hasta adoptar una dimensión guerrillera, del brazo armado del partido, el Ejército de Liberación Nacional Africano de Zimbabwe (ZANLA). También, entró en tratos con China y Corea del Norte para la obtención de ayuda militar.

En estos años de lucha anticolonial y antirracista contra un régimen segregacionista, el de Ian Smith, con una reputación tan mala o peor que la que rodeaba el Apartheid sudafricano, Mugabe transmitía una imagen internacional de revolucionario intransigente y escorado al marxismo, bien alejado de la prudencia en torno a los privilegios de la minoría blanca y el pragmatismo ideológico que más tarde exhibiría en la primera mitad de su trayectoria como estadista. A pesar de este perfil radical, su preparación intelectual le valió numerosas simpatías y apoyos en Estados Unidos y Europa Occidental. Su condición de católico también le resultó provechosa a la hora de recabar respaldos internacionales.

En octubre de 1976 la ZANU, venciendo anteriores malquerencias, se alió a la ZAPU, que disponía de su propio brazo armado, el Ejército Popular Revolucionario de Zimbabwe (ZIPRA), bajo la bandera del Frente Patriótico (PF) con el fin de optimizar la lucha guerrillera y la acción política. El PF, efectivamente, dirigió con éxito creciente las operaciones insurgentes contra el Gobierno de la minoría blanca y, desde junio de 1979, contra el Gobierno de coalición presidido por el obispo metodista Abel Muzorewa, jefe del movimiento negro moderado Congreso Nacional Africano Unido (UANC).

Mugabe rechazó categóricamente el denominado Acuerdo de Salisbury del 3 de marzo de 1978, por el que Muzorewa, Sithole y un tercer líder negro moderado, Jeremiah Chirau, de la Organización de los Pueblos Unificados de Zimbabwe (ZUPO), aceptaron de Smith un calendario para la transferencia del poder a la mayoría negra. El pacto estaba dirigido a debilitar el PF y más concretamente a Mugabe (Nkomo, anticomunista declarado, fue tentado secretamente por Smith para que se volviera contra su aliado), cuyo socialismo africano, en la línea de los profesados por los presidentes Julius Nyerere de Tanzania y Kenneth Kaunda de Zambia, grandes aliados y protectores de la ZANU, temía el poder blanco.

2. Líder del Zimbabwe independiente: preservación de la sociedad multirracial, imposición violenta del ZANU-PF e instauración de la república presidencialista

El fracaso de la experiencia de la República de Zimbabwe-Rhodesia del primer ministro Muzorewa, incapaz de ganar el reconocimiento diplomático exterior, y el apoyo al PF por la Organización para la Unidad Africana (OUA) y el Movimiento de países No Alineados (MNA), más el propio realismo del Gobierno británico, obligaron a Muzorewa y Smith a negociar una verdadera independencia, fundada en el principio democrático de "un hombre, un voto" y sin reserva de grandes privilegios políticos a la minoría blanca. Mugabe tomó parte en las negociaciones cuatripartitas que comenzaron en Lancaster House, Londres, el 10 de septiembre de 1979 y que concluyeron el 12 de diciembre con el histórico Acuerdo que puso fin al dominio blanco.

En aquella fecha, el país retornó al estatus provisional de colonia británica y poco después, del 27 al 29 de febrero de 1980, tuvieron lugar unas elecciones democráticas que, en puridad, no fueron equitativas porque los blancos tenían reservada una cuota de 20 escaños, la quinta parte, en la Cámara de la Asamblea del Parlamento, para la cual este segmento del electorado votó en una lista separada el día 15. Este reparto no reflejaba en absoluto la realidad demográfica del país, donde unos 250.000 blancos convivían con seis millones de negros -y la desproporción seguía aumentando por la marcha de miles de europeos temerosos del desquite negro-, pero constituía una concesión del PF y Mugabe a un sector social que aportaba el indispensable personal cualificado para el funcionamiento del futuro Estado.

El 17 de abril de 1980 el Gobierno de Londres, siguiendo el ceremonial de descolonización aplicado a las otras posesiones africanas ya emancipadas, transfirió todo el poder a las nuevas autoridades, que proclamaron la República de Zimbabwe. Al día siguiente, Mugabe prestó juramente como primer ministro y Canaan Banana, un ministro de la Iglesia Metodista, hizo lo propio como presidente de la República, un puesto investido de atribuciones meramente simbólicas y supeditado al Gobierno, verdadero titular del poder ejecutivo. Zimbabwe nacía como una república estrictamente parlamentaria.

Mugabe dio sobradas muestras de pragmatismo y sensatez en estos primeros momentos y no cayó en el fatal error de muchos líderes independentistas africanos, que cuando llegaron al poder no evitaron, o incluso azuzaron, la desbandada de los residentes blancos, con calamitosas consecuencias para unas naciones jóvenes desprovistas de técnicos y especialistas autóctonos. Aquí, el nacionalismo negro no tenía por qué implicar una especie de tabla rasa impuesta por principios ideológicos. Sin dejar asomar el menor asomo de revanchismo antiblanco, Mugabe pactó con Londres el mantenimiento del sistema parlamentario multipartidista durante diez años al menos, aceptó la exigencia constitucional de una mayoría parlamentaria de cuatro quintos para introducir reformas a la Carta Magna e incluso concedió a los blancos dos carteras en su Gobierno de coalición.

Así, el general británico Peter Walls, que había dirigido las operaciones militares contra las guerrillas negras, permaneció al frente del Ejército mientras durase la integración de muchos de los 20.000 ex combatientes del ZANLA y los 15.000 del ZIPRA en las multiétnicas Fuerzas de Defensa de Zimbabwe (ZDF), nutridas también por parte de las Fuerzas de Seguridad Rhodesianas (RSF). Cuando el proceso se dio por concluido, en agosto de 1980, Walls, cuyas relaciones personales con Mugabe no eran precisamente buenas, dimitió, pero al año siguiente otro oficial británico fue puesto al mando de las ZDF, cuyo componente esencial era el Ejército Nacional de Zimbabwe (ZNA).

La configuración de un país multirracial, respetuoso con las propiedades de los blancos y en especial con las eficientes explotaciones agrícolas, así como deseoso de atraer la inversión extranjera, tranquilizó mucho a la población de origen británico, cuyo ritmo de emigración a la antigua metrópoli disminuyó a ojos vista. Paradójicamente, con quien se enemistó el otrora adalid de la liberación negra fue con sus aliados de la ZAPU, que con dos ministros, entre ellos Nkomo, en Interior, se sentaba en el Gobierno de coalición.

El futuro del PF, que tan útil había resultado para la victoria en la lucha por la independencia, se tornó incierto tan pronto como sus dos partidos integrantes decidieron concurrir por separado en las elecciones de febrero. Los primeros comicios otorgaron a la ZANU una mayoría absoluta de 57 escaños sobre 100 con el 62,9% de los votos. La ZAPU y el RF sacaron 20 diputados cada uno y tres el UANC. Realista y tolerante con los blancos, Mugabe, por el contrario, aplicó desde el primer momento un política sectaria y tribalista para extender su base de poder entre los negros. Así, azuzó la animosidad que supuestamente existía entre los mayoritarios shonas y los minoritarios ndebeles (el 16% de la población), grupo en que la ZAPU fundamentaba su peso electoral y del que el propio Nkomo era miembro.

Ya en noviembre de 1980 estallaron en el área de Entumbane en torno a Bulawayo, la segunda ciudad del país, combates entre las tropas sometidas a las órdenes de Mugabe y las leales a Nkomo. Los choques de efectivos del ZNA y el ZIPRA se reprodujeron a mayor escala en febrero de 1981, dejando un balance de ciertos de muertos, todos soldados. Los gubernamentales consiguieron neutralizar a los rebeldes del ZIPRA en Entumbane gracias a la profesionalidad y la disciplina de los militares blancos que habían servido en las extintas RSF. Tamaño desgarro arrastró al jovencísimo Estado de África austral al escenario de una guerra civil, evocando los trágicos destinos sufridos por Angola en 1975 y por Mozambique en 1977.

En abril de 1982 el Gobierno de coalición saltó por los aires al destituir Mugabe a Nkomo del puesto de ministro sin cartera, función a la que el líder de la ZAPU había sido degradado el año anterior. La ZANU acusaba a la ZAPU de conspirar para destruir el FP y hacerse violentamente con todo el poder valiéndose de los servicios de agentes sudafricanos. En marzo de 1983 Nkomo, aduciendo temor por su vida, escapó a Londres, sus partidarios desertaron en masa de las ZDF y el ZIPRA se reagrupó en su bastión étnico territorial, el Matabeleland, en el saliente occidental del país, aprestándose a una resistencia armada mediante emboscadas, sabotajes y atentados. Zimbabwe se sumergió en una nueva bush war, más cruenta que la librada entre 1964 y 1979.

Mugabe ordenó aplastar sin contemplaciones al ZIPRA, que tras sucesivas ofensivas del ZNA quedó laminado entre finales de 1983 y principios de 1984. El peso de las operaciones militares y de la subsiguiente represión civil en el Matabeleland lo llevó la V Brigada del ZNA, integrada exclusivamente por soldados shona. Como resultado, cientos de poblados ndebeles quedaron arrasados y las víctimas mortales debieron contarse por millares; balances académicos sin confirmar elevan la cifra de fallecidos hasta los 30.000, campesinos civiles en su mayoría.

La ZAPU claudicó y Nkomo no tuvo más remedio que aceptar la propuesta de Mugabe de fusionarse con su partido en virtud de un "Acuerdo de Unidad", mudanza que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1987 con el nacimiento del ZANU-PF. La ZAPU dejó de existir por absorción y su líder se resignó a hacer de figura decorativa en un régimen de Gobierno absolutamente personalizado en Mugabe. Como en las elecciones de julio de 1985 los dos partidos habían sumado 79 escaños (64 y 15, respectivamente, seguidos por la Alianza Conservadora de Zimbabwe de Ian Smith) y en agosto de 1987 se había suprimido la reserva de 20 escaños para los blancos, Mugabe gozaba ahora de la mayoría parlamentaria suficiente para reformar la Constitución a su gusto y medida.

Las enmiendas entraron en vigor el 21 de septiembre, el 29 de diciembre fue proclamado el sistema republicano presidencialista y el último día de 1987, sin contestación a su candidatura, Mugabe fue elegido por el Parlamento para reemplazar a Canaan Banana en la jefatura del Estado, ahora revestida de auténticos poderes ejecutivos. La concentración de poder en manos de Mugabe pasaba por la abolición del puesto de primer ministro y la potestad de nombrar a 12 de los 150 diputados de la nueva Cámara de la Asamblea, a su vez la única del Parlamento al cabo de dos años, al abolir el Senado otra reforma constitucional. Joshua Nkomo se acomodó en la función subalterna de vicepresidente segundo de la República, quedando la Vicepresidencia Primera para el hasta entonces viceprimer ministro y número dos del ZANU-PF, Simon Muzenda. Aquejado de un cáncer, Nkomo iba a fallecer en el cargo en 1999 relegado a la irrelevancia.

3. Reacciones ante la crisis económica y la agitación política

A finales de los años ochenta, la perspectiva de implantar en Zimbabwe el sistema de partido único, largamente acariciada por Mugabe y más factible luego de considerar periclitados los compromisos adquiridos en 1980 con el Gobierno británico, quedó frustrada, pero más por los vientos de signo opuesto que soplaban en el continente que por la resistencia de una oposición, representada por personajes desacreditados como Smith y Muzorewa, extraordinariamente débil. Mugabe había planteado sus intenciones autoritarias con una aserción reveladora de su mentalidad: "Somos un único pueblo, tenemos una única bandera y compartimos una única identidad nacional; ¿por qué no tener un único partido?", argumentó. Pero luego, el dirigente no se atrevió a contradecir la corriente democrática general que recorría África, que empezó a sacudirse de las férulas de partido único y militares, y optó por mantener la fachada pluralista, en el fondo totalmente inocua para la hegemonía indiscutible del ZANU-PF.

Las terceras elecciones generales tuvieron lugar en marzo de 1990 bajo un clima de violencia e intimidación desatado por el Gobierno, que enfocó los comicios como un plebiscito. Precisamente, el 17 de enero anterior había sido prolongado por otros seis meses el estado de emergencia vigente desde 1965, cuando el Gobierno de Ian Smith lo decretó por primera vez, y luego regularmente renovado por los sucesivos regímenes políticos habidos desde entonces. Los pretextos sobre una seguridad que había que preservar daban socaire a la restricción de garantías constitucionales.

En las elecciones presidenciales, primeras directas desde la reforma constitucional de 1987, Mugabe se deshizo con el 83% de los votos de su solitario rival, Edgar Tekere, un ex ministro expulsado del ZANU-PF en octubre de 1988 por haber plantado cara a las apetencias del partido único expresadas por su jefe. En las legislativas a la Cámara unicameral, el ZANU-PF acarició el monopolio de la Asamblea al hacerse con 117 de los 120 escaños abiertos a competición. El único partido opositor de cierta entidad, el Movimiento de la Unidad de Zimbabwe (ZUM) de Tekere, solo arañó dos escaños. Llegado julio, el Ministerio del Interior levantó por fin el estado de emergencia.

Con calculada ambigüedad, Mugabe agitó los sentimientos de aquellos que habían conocido los años de la opresión racista al presentar al ZUM como una criatura de los privilegiados blancos, toda vez que Tekere había suscrito un pacto con la Alianza Conservadora de Ian Smith (minúsculo partido blanco, en vías de extinción, que era el heredero del Frente Republicano y de su antecesor, el Frente Rhodesiano) para evitar una expropiación de tierras y repartirlas entre el campesinado negro. En efecto, desde 1987 Mugabe venía relativizando su discurso de intangibilidad del statu quo de la tierra con promesas populistas de una reforma agraria, un imperativo moral globalmente aceptado aunque con repercusiones económicas bastante inciertas, que de momento no se concretaba.

Que el ZUM surgiera como una fuerza bien implantada entre los jóvenes y en los centros urbanos revelaba la fractura social en ciernes. Desde 1988 el país estaba conociendo una agitación y un descontento crecientes por el deterioro de las condiciones de vida y la falta de perspectivas profesionales. Para atajar la crisis, a finales de 1989 el Gobierno imprimió un drástico viraje a su política económica en un sentido liberal: levantó las restricciones a las importaciones, estimuló la inversión extranjera, lanzó una campaña de privatizaciones de empresas del Estado, redujo el gasto público y elaboró presupuestos de austeridad.

Las consecuencias inmediatas de esta reforma estructural en toda regla fueron al aumento del paro por el despido masivo de empleados públicos y la suspensión de la gratuidad total en la enseñanza y la sanidad, entre otras generosas subvenciones sociales que, conforme al modelo socialista, habían sido la admiración del continente. La desaparición de estas protecciones provocó una honda impresión en los trabajadores urbanos, que empezaron su desapego del ZANU-PF, si bien el campo siguió guardando fidelidad al partido gobernante porque el reparto subvencionado de alimentos no sufrió recortes.

Desde 1992, la coincidencia de las transformaciones económicas con una serie de malas cosechas por inclemencias naturales agudizó la penuria de productos de primera necesidad y certificó el fracaso del que durante años había sido considerado un modelo agrícola ejemplar, que, por ejemplo, hizo a Mugabe merecedor en 1988 del Premio de África al Liderazgo en la causa de la Erradicación del Hambre, un galardón otorgado por la ONG estadounidense Hunger Project. Las políticas en este terreno habían consistido en la promoción de las granjas comunales, la equiparación de derechos de la mujer en la legislación sobre la tenencia y usufructo de la tierra, y una amplia oferta de créditos e inversiones en la formación técnica del campesinado. Todo ello, más -muy fundamentalmente- el no cuestionamiento de las propiedades agropecuarias de los blancos, se había traducido en unos altos índices de productividad alimentaria y en una sobresaliente mejora de determinados índices de desarrollo humano, como la tasa de mortalidad infantil.

En los primeros años noventa, todos estos logros empezaron a tambalearse por la ruptura de la racha de desarrollo sostenido y la ineficacia, a excepción del control de la inflación, de las políticas de ajuste. Casi todos los ingresos obtenidos por las privatizaciones y el ahorro presupuestario fueron destinados a pagar los intereses de la deuda pública y los salarios y emolumentos del aún hipertrofiado aparato administrativo, encastrado con las tramas clientelistas y corruptas del ZANU-PF. Más aún, la entrada de productos importados afectó muy negativamente al sector manufacturero local, muy poco competitivo, provocando el cierre de empresas y generando paro obrero. Finalmente, las cada vez más insistentes amenazas de nacionalización de la tierra arrojaron inseguridad jurídica al sector agrícola comercial, verdadero pilar de la economía. En 1992 el PIB se contrajo un 9% y hasta el final de la década la economía estuvo dando bruscos saltos, oscilando entre el crecimiento intenso y el crecimiento cero o la recesión.

En estas circunstancias de desasosiego, Mugabe, a los 72 años, optó a la reelección para un segundo mandato sexenal en las presidenciales del 16 y el 17 de marzo de 1996. El presidente volvió a vencer, pero esta vez con un déficit democrático que ensombreció el apabullante 92,7% de los sufragios que el recuento oficial le adjudicó. En vísperas de la votación, Mugabe se había quedado como el único candidato en liza por la retirada de los otros seis contendientes, entre ellos los reverendos Muzorewa, por los Partidos Unidos (UP), y Sithole, por la ZANU-Ndonga, aunque los nombres de ambos aparecieron en las papeletas disponibles en los colegios electorales. Además, la participación fue muy baja, del 32%. En las legislativas que tuvieron lugar un año antes, el 8 y el 9 de abril de 1995, el ZANU-PF conservó su dominio absoluto con 118 escaños, dejando dos puestos para la ZANU-Ndonga. Del pluralismo parlamentario zimbabwo, antaño alabado, apenas quedaban vestigios.

En cuanto a la vida privada del presidente, este enviudó de su esposa Sarah, víctima de un fallo renal, en enero de 1992. Secretaria general de la Liga Femenina del ZANU-PF, la primera dama de Zimbabwe se había ganado el afecto de la población, que la llamaba Amai (Madre). Tras la muerte prematura de su hijo Michael Nhamodzenyika en 1966, la pareja no había vuelto a tener descendencia. En agosto de 1996 Mugabe contrajo nuevas nupcias con una joven recién adentrada en la treintena a la que más que duplicaba la edad, pues le sacaba 41 años, Grace Ntombizodwa Marufu. Oriunda de Sudáfrica, la en adelante Grace Mugabe llevaba casi una década trabajando al lado del presidente como su asistenta y secretaria particular.

Desde 1983 Grace había estado casada con un oficial de la Fuerza Aérea de Zimbabwe, Stanley Goreraza, padre que era de su hijo Russell. La relación íntima con el presidente había surgido mientras seguía casada con Goreraza, del que obtuvo el divorcio pocos meses antes de celebrar la boda que la convirtió en la primera dama del país. Más aún, ella y el presidente eran padres de una niña, Nyepudzayi Bona, nacida en 1988 como el fruto de una relación extramarital por partida doble. A Bona le siguieron dos hermanos menores, Robert Peter y Chatunga Bellarmine Mugabe. Dotada de una fuerte personalidad y con ambiciones, Grace Mugabe estaba llamada a generar intensas polémicas y a convertirse en foco principal del tormentoso devenir que aguardaba a Zimbabwe.

4. Solidaridad y nuevo intervencionismo regionales; la implicación abierta en la guerra del Congo

Durante bastantes años Robert Mugabe se destacó tanto en el buen entendimiento con las capitales occidentales como en el compromiso sin fisuras con los países de la llamada línea del frente, aliados de Zimbabwe en la resistencia regional frente a una Sudáfrica muy agresiva, tanto en su política racista interior como en su intervencionismo exterior, trufado de belicismo.

Ya en agosto de 1980 Mugabe había realizado su primera visita a Estados Unidos, pero hasta octubre de 1985 no hizo lo propio con la URSS. Este viaje puso fin a varios años de frialdad y de desconfianza por el apoyo que Moscú había prestado al -paradoja nada insólita en los años de la Guerra Fría- anticomunista Nkomo como contrapeso de las simpatías prochinas de la ZANU. Ahora, Mugabe precisaba con urgencia ayuda militar para defenderse de las incursiones que, con creciente impunidad, estaba realizando el Ejército sudafricano en territorio zimbabwo, incluso en la propia capital, Harare, la antigua Salisbury, para destruir objetivos en la retaguardia del Congreso Nacional Africano (ANC), en lucha contra el Apartheid.

Esta era la justificación esgrimida por el Gobierno de Pretoria para violar con impunidad la integridad territorial zimbabwa, pero se trataba también de minar la capacidad militar del molesto vecino del norte, como bien puso de manifiesto el espectacular sabotaje del 25 de julio de 1982 contra la Fuerza Aérea de Zimbabwe, que vio destruida una docena de aparatos en tierra. Además, los comandos sudafricanos estaban detrás de la actividad subversiva de bandas armadas, en teoría no ligadas a partido político alguno, que se dedicaban al saqueo de propiedades de granjeros blancos y negros indistintamente. Pese a estas flagrantes agresiones, Mugabe no cortó con Sudáfrica los lazos económicos, vitales para un país privado de la salida al mar.

Si de una cosa no podía acusarse al líder zimbabwo era de ingratitud con sus antiguos valedores del África negra revolucionaria. En los años ochenta, el recuerdo vivo de la ayuda recibida por el ZANLA a partir de 1975 del FRELIMO de Mozambique y del MPLA de Angola empujó al presidente a despachar tropas a ambos países para apoyar a los gobiernos marxistas de Maputo y Luanda, en guerra civil respectivamente contra las guerrillas derechistas de la RENAMO y la UNITA. La implicación de las ZDF en la contienda mozambiqueña, imposible de ignorar porque los guerrilleros de la RENAMO se infiltraban en Zimbabwe a lo largo de la larga frontera común tapizada de montañas y bosques, fue particularmente intensa.

Por otro lado, el mandatario zimbabwo fue presidente de turno del MNA entre el 1 de septiembre de 1986, cuando se inauguró en Harare la VIII Cumbre de la organización, y el 4 de septiembre de 1989. En el mismo escenario auspició la XXX Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, del 16 al 22 de octubre de 1991, y la XXXIII Asamblea (cumbre) ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, del 2 al 4 de junio de 1997, cuando él fue elegido presidente anual de turno y se aprobó la puesta en marcha de la Comunidad Económica Africana, anunciada por primera vez en 1991.

El histórico cambio de régimen en Sudáfrica en 1994 y la profunda alteración geopolítica que desde aquel año experimentó África central, en esencia la región de los Grandes Lagos, afectó también a la diplomacia zimbabwa, que se había acomodado en un estatus de liderazgo regional. La elección presidencial de Nelson Mandela, cuya aclamada trayectoria de luchador por la libertad eclipsaba la de Mugabe, desató una apenas velada rivalidad cuyo primer encontronazo serio fue con motivo de la guerra civil estallada en la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire.

Cuando el presidente congoleño Laurent Kabila, instalado en el poder en Kinshasa por la vía insurgente en 1997, arrostró su propia rebelión en agosto de 1998, Mugabe se erigió inmediatamente en el adalid de un grupo de países de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur (SADC) favorables a enviar tropas en ayuda de Kabila, alegando que el Congo estaba siendo invadido por los ejércitos de Uganda y Rwanda. Mugabe movilizó un cuerpo expedicionario inicial de 6.000 hombres, apoyados por unidades blindadas y de aviación, que se mostró bastante eficaz en la defensa de Kinshasa, pero no tanto en los frentes orientales, origen de la rebelión ciertamente auspiciada por los gobiernos rwandés, burundés y ugandés. Este voluntarismo belicista fue mal acogido por Mandela, que adoptó una posición muy reacia a cualquier intervención militar para socorrer a Kabila, un veterano de las rebeliones izquierdistas contra el anterior dictador zaireño, Mobutu Seseseko. Como responsable del subcomité de política, defensa y seguridad de la SADC, Mugabe mantuvo desinformado a Mandela, hasta septiembre de 1998 presidente en ejercicio de la organización, de sus iniciativas militares y diplomáticas.

Este dinamismo del dirigente zimbabwo no fue, sin embargo, cuestionado por Zambia y Tanzania, los dos países miembros que más apostaban por la solución diplomática a la mortífera guerra congoleña, y mucho menos por Angola y Namibia, cuyos presidentes amigos, José Eduardo dos Santos y San Nujoma, enviaron también tropas al Congo y las sometieron al mando militar zimbabwo. Sumamente impopular desde el primer momento, la aparatosa intervención de las ZDF en el Congo, lejos de constituir una asistencia desinteresada y sacrificada, ejemplarizante de unas solidaridades ideológicas pasadas y presentes, fue interpretada dentro y fuera de Zimbabwe como en provecho particular del presidente y su núcleo de colaboradores. La testimonial oposición parlamentaria, e incluso algunos diputados oficialistas, denunciaron que un país quebrantado económicamente no podía permitirse aventuras exteriores millonarias en las que, además, no estaban en juego intereses nacionales vitales.

La tesis más aceptada era que, a cambio de su ayuda militar, Mugabe esperaba obtener del Gobierno de Kinshasa sustanciosas concesiones económicas, desde la compra de armas por valor de 250 millones de dólares hasta un trato preferencial a las compañías privadas zimbabwas de la industria extractiva en la explotación de los riquísimos recursos mineros del Congo. Desde octubre de 1998 Mugabe afrontó la presión de la opinión pública, vigorosa por funcionar aquí una las prensas más libres del continente, que, alarmada por las noticias sobre el derribo de cazabombarderos Mig 21 y la toma de prisioneros, exigía la evacuación de un contingente expedicionario cuya misión no veía clara.

Incondicionalmente del lado de Kabila, Mugabe auspició varias cumbres de los países implicados en el intrincado conflicto congoleño para arreglar un alto el fuego y el despliegue de una fuerza de pacificación internacional, como la celebrada en Victoria Falls el 8 de septiembre de 1998. Este encuentro, como otros que le siguieron y en los que Mugabe participó, fracasó por la dificultad de conciliar las exigencias e intereses de los numerosos actores de la contienda, llamada por sus pavorosas dimensiones la "primera guerra mundial africana". En 2000, la intransigencia de Kabila aparecía como el principal obstáculo para la paz, pero Mugabe no dejó de defender su postura, aun cuando los países de la SADC que no habían enviado tropas empezaban a impacientarse, mientras que Namibia y Angola habían reducido ostensiblemente el alcance de sus participaciones.

En el verano de 2000 el presidente zimbabwo declaró su deseo de retirar las tropas del Congo, unos 12.000 soldados, esto es, nada menos que la tercera parte de las ZDF, pero no antes de que la ONU desplegara su proyectada misión de cascos azules. Dado que este plan seguía en el alero precisamente por la negativa de Kabila, se esperaba de Mugabe una presión firme sobre su protegido para que diera la luz verde. Luego, el inesperado magnicidio de Kabila el 16 de enero de 2001 en un oscuro complot interno no trajo de manera inmediata el cambio de escenario imaginado en los primeros momentos, pues Mugabe y los presidentes aliados reafirmaron al nuevo presidente congoleño, Joseph Kabila, hijo del finado, su compromiso en la defensa del país. Sin embargo, cuando en marzo siguiente Rwanda y Uganda retiraron una parte sustancial de sus tropas del lado de los rebeldes, el presidente zimbabwo expresó su disposición a hacer lo mismo.

5. El final de las garantías a los granjeros blancos y la irrupción opositora del MDC

En 1998 Mugabe, confrontado con una situación social y económica sumamente deteriorada, retomó con brío el viejo argumento de la reforma agraria. La comunidad internacional, y en especial los países acreedores, aceptaban la necesidad de corregir el flagrante desequilibrio que suponía la posesión por apenas 4.500 propietarios blancos (comunidad racial que ya solo suponía el 1% de los 12 millones y medio de ciudadanos) del 32% de todas las fincas cultivables, mientras que millones de habitantes negros vivían hacinados en barrios suburbanos con carencias de todo tipo.

Mugabe solicitó un préstamo de 1.600 millones de dólares para redistribuir alrededor de cinco millones de hectáreas entre 150.000 familias a lo largo de cinco años, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto al exigir los donantes garantías de que los adjudicatarios de las expropiaciones serían ciudadanos sin tierras y no propietarios ricos, prebostes del ZANU-PF o especuladores, que los granjeros afectados recibirían unas indemnizaciones justas y que el Gobierno diseñaría un programa por fases con un período de prueba inicial de dos años mediante el cual se ensayarían y evaluarían los procedimientos de realojo y transferencia. Asimismo, en abril de 1998 el Gobierno aprobó un nuevo plan de ajuste estructural llamado a restablecer las líneas de crédito del FMI y el Banco Mundial, en suspenso luego de abandonar Harare el anterior plan de 1995 por su incapacidad para respetar las condiciones fijadas en el terreno fiscal. En 1999 las conversaciones volvieron a fracasar cuando los organismos acusaron a Harare de desviar ayuda al desarrollo para financiar su aventura militar en el Congo. Entretanto, el PIB se acercaba al crecimiento cero.

A finales de 1999 la situación empeoró bruscamente por la escalada alcista de los precios, que situó la inflación en el 60% anual, el crecimiento del desempleo, el cual afectaba ya a al 55% de la población activa, y la debilidad del dólar zimbabwo. Las huelgas obreras y las manifestaciones en protesta por la carestía de la vida, unidas al malestar por la participación en la guerra del Congo, favorecieron el surgimiento de la primera oposición seria a la hegemonía del ZANU-PF. Esta no provino del frente partidista, débil, mal organizado y neutralizado policial y judicialmente, sino del Congreso Sindical de Zimbabwe (ZCTU) que dirigía Morgan Tsvangirai.

El ZCTU supo capitalizar el descontento generalizado con un plantel de reivindicaciones económicas y políticas. Más aún, Tsvangirai tuvo la osadía de dirigir ataques directos a Mugabe, que hasta entonces había gozado de cierta inmunidad frente a las críticas por su historial de luchador por la libertad y padre de la independencia nacional. En septiembre de 1999 Tsvangirai puso en marcha el partido Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), una amalgama de activistas políticos, sindicales y sociales que se dotó de un programa de signo socialdemócrata.

Fue el momento en que Mugabe decidió lanzar, después de muchos amagos y advertencias, la tan traída y llevada reforma agraria. El 12 y el 13 de febrero de 2000 se sometió a referéndum popular un proyecto de reforma constitucional para incrementar los poderes del presidente con el objeto de permitirle, entre otras nuevas facultades, decretar la confiscación de las granjas de los blancos por las bravas. El MDC convirtió la consulta en un plebiscito del régimen y pidió el no a una reforma, a su juicio, inoportuna, que no respondía a las verdaderas urgencias del país y que además apuntaba a una deriva autoritaria y de concentración del poder muy peligrosa. Los votos negativos alcanzaron el 54,6% y por primera vez desde 1980 Mugabe perdió un examen en las urnas. La derrota, que tenía visos de humillación y de afrenta inaudita, amenazaba con repetirse en las próximas elecciones legislativas.

En abril de 2000 el país conoció la peor crisis social de su historia cuando el ZANU-PF movilizó a sus militantes contra la oposición en las calles de Harare. Paralelamente, grupos de veteranos de la guerra de liberación, que nutrían el grupo de incondicionales de Mugabe, multiplicaron las ocupaciones violentas de granjas, iniciadas a pequeña escala a principios de año, y protagonizaron destrucciones de bienes, apaleamientos y linchamientos, tanto de propietarios blancos como de sus asalariados negros. Con la aquiescencia de Mugabe, estos llamados ex combatientes, capitaneados por Chenjerai Hunzvi, alias Hitler (quien iba a fallecer en junio de 2001 por una causa natural no precisada, al poco de perecer también, en sendos accidentes de tráfico, los ministros de Defensa, Moven Mahachi, y de Trabajo, Border Gezi), amenazaron con la "guerra civil" si el ZANU-PF perdía las elecciones legislativas ante el MDC, calificado de marioneta de los blancos, y llamaron a la eliminación por la fuerza de los que consideraban residuos del colonialismo británico en Zimbabwe.

Estos episodios de violencia provocaron la consternación internacional y la severa advertencia del Reino Unido, y destruyeron el prestigio que Mugabe aún tenía en el exterior. Los analistas opinaron que el mandatario había decidido abrir la caja de Pandora de la reforma agraria radical, durante años cerrada a buen recaudo, para instrumentar electoralmente las emociones de las masas negras y, de paso, usando a los iracundos veteranos como fuerza de choque, amedrentar a una oposición crecida tras el fiasco del referéndum. Los medios occidentales sostuvieron que Mugabe, con esta apuesta por la redistribución caótica y violenta de la tierra, no hacía sino revelar el rostro prosaico de un autócrata obsesionado con mantenerse en el poder.

El MDC fue más allá y calificó a Mugabe de "dinosaurio político", "déspota desquiciado" y "señor del desgobierno"; al haber conducido al país a una situación crítica con su administración "incompetente, corrupta y arrogante", Mugabe era digno de ser "arrojado al basurero de la historia". La oposición recordó además que tras la independencia, Mugabe había manejado a su antojo un fondo de compensación, donado por el Reino Unido, para la expropiación parcial de fincas de blancos por valor de 44 millones de libras: de las 400 propiedades afectadas, 270 habían terminado en manos de su círculo de colaboradores siguiendo un concepto crematístico de la lealtad política. Dos décadas después, Mugabe rehusaba detener las invasiones rurales y rebatía con virulencia las imputaciones de que era objeto: acusó a Londres de injerencia y llamó a los granjeros "enemigos de Zimbabwe", defendió el derecho de su Gobierno a expropiar las granjas sin compensación con arreglo a una ley aprobada en 1992 y descargó todas las responsabilidades por el actual desbarajuste en el Reino Unido, que como antigua metrópoli era el autor de unas rapiñas colonialistas en las que había que situar el origen del injusto reparto de la tierra.

Sin embargo, en las semanas siguientes, Mugabe fue retirando sutilmente su apoyo implícito a los veteranos, ante el cariz, con un balance ya de 30 muertos entre granjeros, jornaleros y opositores políticos urbanos abatidos en distintos episodios de violencia, que estaba adquiriendo la anárquica crisis. La inacción policial empujaba a los atacados a adoptar medidas de autodefensa y, por otro lado, una eventual estampida de los blancos, como sugerían las masivas solicitudes de la ciudadanía británica en la Embajada de Harare, aceleraría de seguro el colapso de la economía. Desde finales de mayo, las fuerzas de seguridad empezaron a proteger las propiedades rurales y los veteranos fueron obligados a plantear sus reivindicaciones en la mesa de negociación con los granjeros blancos.

Las legislativas del 24 y el 25 de junio de 2000 supusieron el final de la hegemonía del ZANU-PF, que obtuvo el 48,6% de los votos y 62 escaños frente al 47% de los votos y las 57 actas del MDC, el cual tuvo por tanto un debut electoral espectacular. Aún teniendo de su lado a los 12 diputados nombrados a dedo por Mugabe y los 18 reservados para los gobernadores provinciales y los jefes de las tribus tradicionales, el partido del poder tendría que pactar con el MDC en el Parlamento toda enmienda a la Constitución al carecer de la mayoría cualificada. El hecho de que todos los escaños correspondientes a Harare y Bulawayo fueran a parar al partido de Tsvangirai (quien, irónicamente, fracasó en la obtención del suyo), indicaba a las claras que al ZANU-PF solo le había salvado de la debacle su arraigo en las áreas rurales, donde se desarrollaron con éxito los procedimientos habituales de clientelismo e intimidación.

Tras los comicios, Mugabe rebajó la retórica nacionalista y declaró que la reforma agraria seguiría adelante, si bien "ateniéndose a la paz y el orden". Ello sugería una disposición a negociar con el MDC un programa gradual para la retrocesión de tierras a la población negra. 2000 terminó registrando una recesión económica del -3% y con las ZDF afectadas por los embargos de armas impuestos unilateralmente por varios países europeos y Estados Unidos.

6. Aferramiento al poder y recriminación internacional: la deriva autoritaria y demagógica de Mugabe

En el primer semestre de 2001 siguieron produciéndose numerosos episodios de hostigamiento a los granjeros blancos, algunos con víctimas mortales, así como los sabotajes y ataques contra personas y propiedades ligadas a la oposición política. Mugabe, pese a su avanzada edad, 77 años, aspiraba al tercer mandato sexenal y el horizonte de las presidenciales de 2002 empujó a la maquinaria del poder a multiplicar las maniobras para ganar esas elecciones, a cualquier precio. En abril de 2001 la Cámara de la Asamblea aprobó un paquete legislativo que restringía las libertades de la oposición; una norma limitaba su acceso a las plataformas mediáticas y otra ley prohibía la financiación de los partidos políticos desde el extranjero, una medida destinada a estrangular los fondos que el MDC recibía de la comunidad de expatriados blancos, casi todos establecidos en el Reino Unido. Al mismo tiempo, proliferaron los ataques, y no meramente administrativos, contra el poder judicial y la prensa independiente.

A mediados de agosto de 2001, mientras varios batallones, totalizando los 5.000 soldados, proseguían su retirada gradual del Congo, el entorno de Mugabe volvió a la carga con su retórica belicosa, caldeando el ambiente para una nueva y caótica ola de allanamientos de granjas, muchas veces dando pie a la destrucción irracional de bienes y el incendio de pastos y plantaciones tabaqueras. El vicepresidente segundo sucesor del fallecido Nkomo, Joseph Msika, negó que los blancos fueran "seres humanos" y el propio Mugabe advirtió que la reforma agraria iba a acelerarse sin importar las consecuencias internacionales para Zimbabwe: los granjeros blancos que quedaban tenían pura y simplemente que abandonar sus posesiones sin derecho a compensación. Y debían hacerlo sin tardanza

Esas repercusiones internacionales empezaron, ciertamente, a manifestarse, y eran absolutamente nocivas para el país. En la cumbre presidencial de la SADC el 10 de septiembre en Harare, Mugabe tuvo que escuchar de sus huéspedes, con el malawi Bakili Muluzi llevando la voz cantante, la severa advertencia de que la reforma agraria unilateral y forzosa estaba dañando las economías de toda la región, así como creando un clima de inestabilidad desfavorable para las inversiones foráneas, dentro y fuera de Zimbabwe. A final de año, los medios regionales informaron que el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, estaba furioso con Mugabe por, a la luz de los hechos, haber ignorado el acuerdo de principio firmado en septiembre con la mediación del Gobierno de Nigeria para terminar con las invasiones violentas de granjas.

En su huida hacia delante, el mandatario zimbabwo declaró el 15 de diciembre de 2001 la "verdadera guerra" a sus enemigos políticos internos, mientras el ZANU-PF multiplicaba la movilización de militantes con parafernalia militar. En enero de 2002 el Gobierno de Harare fue objeto de la enésima andanada de reproches internacionales. El primer ministro laborista británico, Tony Blair, se enredó en una reyerta casi personal con Mugabe causa de la aprobación parlamentaria de sendas normativas sobre la tipificación como delito grave de la crítica pública al presidente, la prohibición de los monitores independientes en los procesos electorales y la sustracción del derecho al voto a los zimbabwos residentes en el extranjero.

Con las amenazas de sanciones económicas de la UE y Estados Unidos y la suspensión de la Commonwealth, el consenso roto en la SADC y una atmósfera de tensión extrema sobrevolando el país, Zimbabwe llegó a la campaña para las elecciones presidenciales del 9 y el 10 de marzo de 2002. Sobre el MDC se abatió un vendaval de intimidaciones, hostigamientos y ataques físicos al tiempo que el Parlamento sacaba adelante nuevos instrumentos legales diseñados para reprimir a los descontentos y asegurar la reelección de Mugabe. A Tsvangirai, en particular, le cayeron una plétora de imputaciones, incluida la de planear un golpe de Estado, lo que le exponía a ser formalmente acusado de alta traición.

La disputa con la UE subió de tono a comienzos de febrero cuando Mugabe ordenó la retirada del jefe de la misión de observadores y rechazó a los monitores de ciertos estados miembros, acusándoles de parcialidad. La respuesta de Bruselas fue, el 18 de febrero, retirar a toda la misión, 150 personas, e imponer un paquete de sanciones económicas y diplomáticas, consistentes en la interrupción de la ayuda al desarrollo hasta 2007 (110 millones de dólares), el veto a Mugabe y sus ministros para viajar a territorio de la UE y la congelación de sus activos financieros en cuentas europeas.

Todavía tres días antes de las elecciones, el 6 de marzo, Mugabe, desoyendo una sentencia del Tribunal Supremo, dispuso una serie de modificaciones a la ley electoral, siendo la más controvertida la prohibición de la presencia de observadores de organizaciones locales en los colegios electorales, función que iban a desempeñar en exclusiva los 22.000 funcionarios del Estado. Para la UE y Londres, semejantes restricciones reducían las garantías democráticas de los comicios a cero, teniendo además presente que la campaña se había saldado con la muerte de 33 personas, casi todos militantes del MDC asesinados por paramilitares del ZANU-PF.

La primera jornada electoral discurrió en un desorden total, con inmensas colas por la escasez de colegios en las ciudades, donde los apoyos del MDC eran masivos, y por lo reducido del horario para votar, la detención arbitraria de electores y la omnipresencia intimidadora de las fuerzas de seguridad. La confusión era mayor al no haberse publicado el censo electoral, produciéndose el hecho esperpéntico de que el propio Mugabe acudió por error a votar a un centro en el que no estaba inscrito. Las urnas se abrieron de nuevo el día 11 en Harare y otros distritos, pero solo a partir del mediodía, pese a que el Tribunal Supremo había ordenado una tercera jornada electoral completa.

La impresión general era que las votaciones habían sido cualquier cosa menos libres y limpias. Así lo expresó por ejemplo la Red de Apoyo a las Elecciones (ZESN), formada por observadores independientes del país. Desde luego, el Gobierno opinaba lo contrario y el día 13 publicó los resultados oficiales: el 56,2% para Mugabe contra el 42% de Tsvangirai. El líder opositor afirmó que este era el "mayor fraude electoral" que había visto en su vida. Las reacciones externas fueron dispares: el Foreign Office británico declaró tener "evidencias claras" de que Mugabe había "robado" la consulta, y la UE, Estados Unidos y otros países occidentales hicieron valoraciones de similar talante. Por el contrario, muchos estados africanos, empezando por los de la SADC, defendieron con mayor o menor énfasis la legitimidad de la victoria de Mugabe. Incluso el presidente ugandés, Yoweri Museveni, oponente en el tablero de ajedrez congoleño, suscribió el argumento de Mugabe de que la victoria de Tsvangirai "solo habría llevado al país al caos".

El 19 de marzo la Commonwealth suspendió de pertenencia a Zimbabwe por un año, mientras la UE y Estados Unidos ultimaban un endurecimiento de sus sanciones. Nada de ello parecía arredrar a Mugabe, resuelto a imponer la dictadura de hecho. En su toma de posesión, el 17 de marzo, con mandato hasta 2008, Mugabe, arropado por los presidentes de Namibia, Mozambique, Malawi, Tanzania y la República Democrática del Congo, se congratuló de haberle "propinado un magnífico bofetón al imperialismo", anunció la próxima culminación de la reforma agraria y llamó al MDC a cooperar con el partido gobernante para resolver los problemas del país. La oferta conciliadora quedó en entredicho tres días después con la formulación de cargos criminales contra Tsvangirai por un supuesto intento de, nada menos, asesinar a Mugabe. Ambos líderes desestimaron la propuesta de Nigeria y Sudáfrica de formar un Gobierno de coalición.

(Cobertura informativa hasta 20/3/2002)