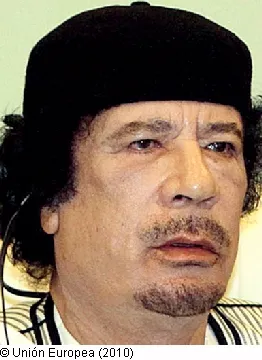

Muammar al-Gaddafi

Presidente de la junta militar y Líder de la Revolución (1969-2011)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

El coronel Muammar al-Gaddafi, líder de Libia y decano de los estadistas árabes y africanos, celebró el 40º aniversario de su golpe revolucionario de septiembre de 1969, con el que liquidó la monarquía del rey Idris, en la cima del poder absoluto. Extravagante, egocéntrico y voluble, estableció una implacable dictadura personal y en 1977 dotó a su país de una forma de gobierno sui géneris, sin partidos ni instituciones estatales al uso: la Jamahiriya, híbrido de Islam, "socialismo natural" y "democracia popular directa", una "tercera vía" ideológica que proclamó en su Libro Verde. Desprendido de todo cargo institucional en 1979, antes y después salió airoso de un sinfín de conspiraciones y tentativas golpistas, las cuales aplastó con el apoyo de sus leales en el Ejército y las tribus.

De puertas al exterior, en sus chocantes metamorfosis, el tornadizo coronel libio abrazó sucesivamente el panarabismo, el anticomunismo, el prosovietismo, el panislamismo, el intervencionismo belicista —aparatoso en la sureña Chad— y, contrastando con todo lo anterior, un panafricanismo federalista, pacificador y un tanto utópico que le convirtió en el artífice de la Unión Africana. Simultáneamente, mantuvo unas relaciones procelosas con sus vecinos norteafricanos, hasta alcanzar un modus vivendi en el Magreb, e hizo gala de una fiera retórica antiisraelí. En los años ochenta, su patrocinio de algunos de los peores atentados contra intereses occidentales en el mundo anterior al 11-S le enzarzó en un mortal duelo militar con Estados Unidos y terminó costándole el castigo económico de la ONU.

A partir de 1999, tras largos años de ostracismo, Gaddafi consiguió zafarse de las sanciones internacionales y normalizar sus relaciones con Europa y Estados Unidos. La fórmula de esta espectacular rehabilitación fue una mezcla de concesiones políticas, renunciando a las maquinaciones terroristas y a poseer armas de destrucción masiva, y económicas, compensando a las víctimas de los atentados por él orquestados y abriendo las puertas a las compañías petroleras occidentales, deseosas de invertir en un país creso en hidrocarburos. Durante una década, el "hermano líder", revestido de la mayor respetabilidad, estrechó las manos a los principales dirigentes mundiales, fue agasajado por anfitriones y huéspedes, y atrajo los focos en numerosas cumbres.

El 15 de febrero de 2011, al cabo de un mes de agitación contagiada por las revoluciones cívicas en las vecinas Túnez y Egipto, Gaddafi afrontó lo inconcebible: el estallido en la oriental Cirenaica de una masiva insurrección popular exigiendo su caída. Su respuesta, rápida y brutal, fue lanzar contra los manifestantes todo el peso de sus fuerzas armadas. La represión a sangre y fuego no detuvo la revuelta, que con bastión en Bengasi se extendió a Tripolitania y a la misma capital. El reguero de deserciones militares, políticas y diplomáticas robusteció a los rebeldes, que sin apenas liderazgo formaron un Consejo Nacional de Transición (CNT). Sin embargo, ni el riesgo de quedar acorralado en Trípoli, ni el restablecimiento de las sanciones internacionales, ni la perspectiva de inculpación de crímenes contra la humanidad arredraron al dictador, que, desafiante y atrabiliario, prometió aniquilar a los "terroristas" y a "Al Qaeda".

Su despiadada contraofensiva, librada por el grueso de un Ejército bien pertrechado y tropas mercenarias, invirtió el curso de la guerra civil el 6 de marzo, cuando los rebeldes creían tener a su alcance Sirte, la patria chica del coronel, consiguiendo recuperar casi todo el oeste y avanzando veloz hacia Bengasi. El inminente colapso de la capital rebelde precipitó la creación de una zona de exclusión aérea por la ONU, que autorizó de paso el empleo de "todos los medios necesarios" para proteger a la población civil, cuando los muertos se contaban ya por miles, pero sin intervención terrestre.

El 19 de marzo Francia, Estados Unidos y el Reino Unido emprendieron una campaña de bombardeos aéreos, a la postre puesta bajo el mando de la OTAN. En las semanas y meses que siguieron, la efectividad de la operación fue puesta en duda, ya que los gaddafistas siguieron asediando Misrata en el oeste y apenas retrocedieron en el este. No lo estuvo, en cambio, su objetivo último, finalmente explícito con la consiguiente controversia internacional, que era terminar con un régimen criminal, el mismo con el que las potencias atacantes habían negociado todo tipo de obsequios hasta, literalmente, la víspera de la sublevación.

Con su legitimidad y su reputación hechas añicos y sin posibilidad de enmienda, diplomáticamente aislados y militarmente sin futuro, y reclamados ya por la Corte Penal Internacional, Gaddafi y sus hijos estaban abocados a una caída que sin embargo, con su espíritu numantino y sus recursos financieros, parecían capaces de demorar indefinidamente. Las conversaciones para negociar el fin del baño de sangre toparon siempre con la negativa del líder a renunciar a lo esencial y exigencia clave de los rebeldes: su marcha del poder. El paulatino desgaste de la capacidad militar gaddafista y el robustecimiento logístico de las fuerzas del CNT, asistidas desde el aire por la OTAN, perseverante y decisiva, terminaron por romper el impasse bélico en la primera semana de agosto.

La toma de la estratégica Zawiyah el día 20 anunció el comienzo de la batalla por Trípoli, donde la quinta columna opositora se alzó en armas. En la jornada siguiente, los rebeldes quebraron las defensas de la urbe, el 22 se abrieron paso hasta las plazas céntricas y el 23 capturaron el complejo presidencial de Bab al-Aziziyah, símbolo de un régimen que se desmoronaba irremediablemente. Sin embargo, la guerra continuó, pues los Gaddafi, desde su ignorado refugio, siguieron alentando a sus fieles a una lucha desesperada que retrasó en dos meses la ineludible postrer derrota. Los reductos lealistas fueron cayendo y ya sólo quedó Sirte, donde el prófugo resultó estar escondido.

El 20 de octubre, tras semanas de encarnizados combates, el Ejército del CNT culminó el asalto final en Sirte con un episodio tan dramático como simbólico: la captura malherido, luego de ser bombardeado por la OTAN el convoy en el que intentaba escapar, del mismísimo Gaddafi. Zarandeado, increpado y golpeado por sus excitados captores, que grabaron el momento con sus teléfonos móviles, el derrocado dirigente tuvo un final atroz, entre linchado y tiroteado a bocajarro. La exhibición de su cuerpo masacrado, a modo de trofeo de guerra, en la ciudad mártir de Misrata puso un epílogo macabro a la vida de uno de los personajes más paradójicos, aunque invariable en su verdadero ser, de la política contemporánea. Tres de los siete hijos varones del dictador, Mutassim, Saif al-Arab y Jamis, perecieron también violentamente en el curso de la guerra.

El odio, la venganza y la impunidad rodearon un ajusticiamiento sumario que las nuevas autoridades libias han asumido como el desenlace prácticamente inevitable de la lucha contra un tirano enloquecido que no les había dado más opción; en otras palabras: que quien a hierro mata, a hierro muere. Sin embargo, el asesinato extrajudicial de Gaddafi no parece la mejor antesala de la deseada instalación de la democracia y el Estado de derecho en la nueva Libia.

(Texto actualizado hasta 31 octubre 2011).

BIOGRAFÍA

1. Un coronel revolucionario e idealista

2. Creador de un modelo político singular: socialismo, Islam y democracia directa

3. Años 70: en busca de la unidad árabe con un discurso radical

4. Años 80: intervencionismo africano, patrocinio del terrorismo y enfrentamiento con Estados Unidos

5. Años 90: inhibición exterior y dificultades domésticas; la oposición al régimen

6. Principio de superación del ostracismo y consolidación de la dictadura; los hijos del líder

7. Nuevo perfil de panafricanista y mediador de conflictos

8. La rehabilitación ante Occidente: indemnizaciones, desarme no convencional y tajadas del negocio petrolero

9. El cuadragésimo aniversario de un autócrata incombustible

10. Gaddafi ante su Némesis en 2011: insurrección popular, represión salvaje y guerra civil

11. Contraataque de los lealistas, repliegue de los rebeldes e intervención aérea de la OTAN

12. Una porfiada resistencia de cinco meses

13. Ruptura de los frentes y toma de Trípoli por las fuerzas del CNT

14. El truculento final de Gaddafi: fuga, desafío postrero y asesinato en la toma de Sirte

1. Un coronel revolucionario e idealista

Nacido al raso en una jaima o tienda de la tribu beduina gaddafa, pastores nómadas del desierto de Sirte, en la región de Tripolitania, y de ascendencia árabe-bereber, su familia tenía un historial nacionalista. Su abuelo paterno murió combatiendo a los italianos que invadieron el país en 1911 y su padre, conocido como Abu Minyar y fallecido en 1985 a una edad casi centenaria, sufrió sus cárceles antes de ganarse la vida como obrero industrial en Sirte. En 1952 el niño entró en la escuela coránica de Sirte y cuatro años después pasó al liceo o escuela secundaria de Sebha, en la región interior de Fezzan.

La revolución egipcia de 1952 liderada por el general Naguib y el coronel Nasser, que produjo el derrocamiento de la monarquía probritánica del rey Faruk I e instauró la república nacionalista en el país vecino, impresionó vivamente al niño Gaddafi, que apenas superada la década de vida se estrenó como propagandista del nasserismo en Libia. En fecha tan temprana como 1956, creó junto con otros adolescentes una célula revolucionaria que ambicionaba la caída del rey Idris al-Sanusi, puesto en el trono por los aliados occidentales en 1951 y visto con profunda antipatía por las nuevas generaciones de nacionalistas libios, a cuyos ojos no era más que un pelele feudal, incapaz de galvanizar la endeble identidad nacional libia.

Propenso a la abulia y con problemas de salud, Idris lamentaba no haber podido dar un heredero de su directa descendencia al trono, siendo el primero en la línea de sucesión uno de sus sobrinos, el príncipe Hasan. Pese a la debilidad y el carácter arcaico de su sistema político, la subdesarrollada Libia vislumbraba un futuro de crecimiento y prosperidad gracias a su riqueza petrolera, descubierta en 1959 y comercializada a partir de 1963.

Joven brillante y capacitado, Gaddafi sobresalió en sus estudios hasta que en 1961, fichado por la policía por sus actividades antimonárquicas, fue expulsado del liceo de Sebha, teniendo que concluir la formación secundaria en una escuela de Misrata, en la costa tripolitana, con la ayuda de un tutor particular. Consiguió matricularse en la Universidad de Bengasi y a la edad de 21 años se graduó en Leyes. Sin embargo, decidió no iniciar la carrera de abogado y a cambio, el mismo año 1963, ingresó en el Colegio Militar de Bengasi, donde encontró un terreno abonado para difundir sus ideas republicanas y de paso zafarse de la policía secreta del rey. A mediados de los años sesenta y siguiendo el ejemplo de su ídolo, Nasser, constituyó en la más estricta clandestinidad con otros compañeros de armas un denominado Movimiento Secreto Unionista de Oficiales Libres.

Su actividad subterránea no afectó en lo más mínimo a su carrera militar, que progresó rápida y lustrosamente. En 1965 recibió con los máximos honores el despacho de teniente y a continuación asistió a unos cursos de perfeccionamiento en el Reino Unido, concretamente en el Royal Armoured Corps Centre de Bovington (Dorset), la Academia de Beaconsfield (Buckinghamshire) y, de acuerdo con reseñas biográficas difundidas luego de hacerse con el poder, en la prestigiosa Royal Military Academy de Sandhurst (Berkshire), si bien esta institución niega hoy haber tenido entre sus alumnos al dirigente libio. Otras fuentes limitan su adiestramiento en el país europeo al British Army Staff College de Camberley (Surrey). En cualquier caso, lo cierto es que en 1966 se reincorporó al Ejército libio y que en agosto de 1969 ascendió a capitán del cuerpo de señaleros.

Derrocamiento del rey Idris y proclamación de la República

El nombre de Gaddafi permaneció en el anonimato hasta que el 1 de septiembre de 1969 tomó parte en el golpe de Estado que derrocó el régimen "reaccionario, atrasado y decadente" de Idris, mientras éste se encontraba en Turquía para una cura de reposo. Los golpistas decidieron actuar justamente en la víspera de la puesta en práctica del instrumento de abdicación firmado por Idris el 4 de agosto anterior, por el cual accedía a entregar el trono al príncipe heredero Hasan, quien de hecho ya venía despachando los asuntos del Reino como un regente de hecho.

Revelado como el cerebro del limpio y fulminante movimiento sedicioso, el capitán Gaddafi, con tan sólo 27 años, se puso al frente de la junta militar de doce miembros, el Consejo del Mando de la Revolución (CMR), y anunció los puntos programáticos del nuevo régimen, que exudaban nasserismo y nacionalismo: la neutralidad exterior; la unidad nacional como paso previo para la consecución de la unidad árabe; la prohibición de los partidos políticos; la evacuación de las bases militares británicas y estadounidenses (exigida a las capitales respectivas el 28 de octubre); y la explotación de la riqueza petrolera nacional en beneficio de todo el pueblo. Asimismo, proclamó la República Árabe Libia —el mismo 1 de septiembre— y se hizo ascender a comandante supremo de las Fuerzas Armadas con el rango de coronel.

El 8 de septiembre fue nombrado un Gobierno con Mahmud Sulayman al-Maghribi, un tecnócrata rescatado de las cárceles de la monarquía, de primer ministro y con mayoría de ministros civiles. Una Proclama Constitucional emitida por el CMR el 11 de diciembre dio respaldo legal al nuevo orden de cosas, si bien el ordenamiento político, falto de soportes institucionales, era a todas luces provisional.

Por lo que respecta a los destronados Sanusi, Gaddafi y sus compañeros de levantamiento no se anduvieron con muchas contemplaciones. El príncipe Hasan y numerosos miembros de la familia real fueron puestos bajo arresto domiciliario, situación que iba a prolongarse durante bastantes años y que para el primero empeoró en noviembre de 1971 al caerle una condena a tres años de prisión. En cuanto a Idris, ido al exilio en Egipto (donde iba a fallecer en 1983 a los 94 años), fue juzgado in absentia por el mismo Tribunal Popular que sentenció a su sobrino y condenado a muerte en rebeldía. Otros destacados cortesanos y ex ministros de la monarquía fueron castigados con diversas penas de prisión. La severidad de las condenas estaba cantada desde el anuncio por el CMR en julio de 1970 de que había abortado una conjura para restablecer la monarquía.

En agosto de 1971 Gaddafi desposeyó de sus cargos a la mayoría de los miembros del CMR, cuyos nombres no fueron desvelados hasta enero de 1970, cuando Maghribi fue despedido y el puesto de primer ministro quedó vacante, y acaparó sus funciones. El régimen revolucionario no tardó, pues, en adquirir una naturaleza básicamente personalista. Entre el 10 de enero y el 16 de julio de 1972 Gaddafi, aunque sin adoptar el título de primer ministro, desempeñó la jefatura del Gobierno, reteniendo a la vez la cartera de Defensa, para asegurarse de la correcta ejecución de sus disposiciones.

El 28 de marzo de 1970, al cabo de unas duras negociaciones y en medio de masivas manifestaciones nacionalistas, el hombre fuerte de Libia consiguió la retirada de los últimos soldados británicos de las facilidades aeronavales próximas a Tobruk (la base de Al Adam) y Bengasi. El 11 de junio siguiente, Estados Unidos evacuó asimismo la gran base aérea de Wheelus, cerca de Trípoli, que fue entregada a los egipcios a cambio de instructores militares y que pasó a denominarse base aérea de Okba Ben Nafi (hoy, aeropuerto internacional de Mitiga).

Nacionalizaciones, planificación económica y fuerte inversión social

En el terreno económico, las medidas introducidas por Gaddafi y el CMR no dejaron lugar a dudas sobre su alcance revolucionario. En junio de 1970 fueron nacionalizadas algunas compañías petroleras occidentales y en diciembre se hizo lo mismo con las sociedades bancarias con participación de capitales extranjeros. Todos los bancos sin distinción fueron obligados a poseer un mínimo de un 51% de capital de titularidad libia y a destinar la mayoría de los puestos de sus consejos de administración a ciudadanos libios.

De todas maneras, la expropiación de la industria petrolera en manos extranjeras no fue completa, si bien una de las compañías afectadas fue, en diciembre de 1971, la poderosa British Petroleum. Las demás multinacionales, a cambio de conservar su integridad, fueron obligadas a pagar más al Estado por sus derechos de explotación. En septiembre de 1973, finalmente, se anunció la nacionalización del 51% de las propiedades de todas las firmas petroleras. Tras esta última intervención, el Estado libio, a través de la Corporación Nacional del Petróleo (NOC), pasó a controlar el 60% de toda la producción petrolera, porcentaje que subió al 70% en los años siguientes.

Simultáneamente, se adoptó un ambicioso programa de obras públicas, dotación de servicios sociales a una población bastante desatendida y extensión de la tierra cultivable a costa del desierto. La campaña nacionalizadora se abatió con especial intensidad sobre las propiedades italianas, que tenían una importante presencia en el sector agropecuario: todos los bienes fueron confiscados y los propios colonos y sus descendientes, cuya presencia se remontaba a la invasión por Italia en 1911 de las provincias entonces pertenecientes al Imperio Otomano, fueron expulsados a su patria de origen. Lo mismo les sucedió a los pocos judíos que quedaban en el país. En líneas generales, el intervencionismo estatal se orientó al control de las grandes empresas, mientras que la pequeña empresa continuó en manos privadas.

Gaddafi depositó su confianza en el modelo de economía planificada y persiguió el control de la producción petrolera para distribuir sus rentas, empresa muy necesaria en un país donde la precariedad golpeaba a extensas capas de la población. Gracias a la gestión patrimonial del hidrocarburo y a los subsidios generalizados, la sociedad libia, con suma rapidez, pasó a disfrutar de unos estándares vitales sin parangón en África y también punteros en el contexto árabe, condición en la que los vaivenes económicos por las fluctuaciones en el precio del petróleo, las costosas aventuras exteriores de Gaddafi y las sanciones internacionales tuvieron un impacto limitado.

Las constantes inversiones del Estado en sanidad (el sistema público de salud ofreció una cobertura universal y gratuita, aunque la calidad de los servicios dejaba bastante que desear fuera de Trípoli y Bengasi), educación, vivienda y recursos hídricos, así como los precios subsidiados de los alimentos básicos, permitieron mejorar drásticamente índices como la alfabetización (el 64% de la población en 1990 y el 87% en 2010), la esperanza de vida al nacer (67 años en 1990 y 77 años dos décadas después) y la tasa de mortalidad infantil (el 64‰ y el 20‰, respectivamente).

Desde la década de los setenta, Libia experimentó grandes avances en la reducción de la incidencia y la erradicación de enfermedades infecciosas, y los casos de pobreza extrema llegaron a ser raros. Transcurridos 40 años desde la subida de Gaddafi al poder, prácticamente el 100% de la población urbana, y la mayoría de la rural, tenía acceso a servicios de saneamiento y agua potable de óptima calidad en sus hogares, un verdadero lujo en un país perpetuamente árido.

La disponibilidad de abundante agua fresca en las áreas densamente pobladas de la costa fue una realidad a partir de mediados de los años ochenta con el lanzamiento de un faraónico proyecto —con su pompa habitual, el régimen lo bautizó como "El Gran Río Hecho por el Hombre"— para bombear y canalizar 6,5 millones de metros cúbicos diarios desde 1.300 pozos abiertos sobre una enorme reserva de agua fósil, de decenas de miles de años de antigüedad, depositada a gran profundidad bajo las arenas del desierto. Al relativo desahogo de la mayoría de la población contribuyó la generosidad con la gasolina, vendida a precios irrisorios.

Supresión de libertades y establecimiento del Estado policial

El devoto musulmán sunní que Gaddafi era, no obstante profesar una ideología política, el panarabismo, conocida entre otras cosas por su secularismo, sacó a relucir una severa escala de valores en materia de costumbres. El coronel impuso la moralización islámica de las conductas sociales, lo que se tradujo en la proscripción del juego, el consumo de alcohol, los locales de alterne, el pelo largo en los hombres y las vestimentas más asociadas a la cultura popular occidental.

Pero, por otra parte, en una aparente contradicción —de las muchas que iban a jalonar su chocante trayectoria—, impulsó vigorosamente la posición en la vida pública de las mujeres, cuyo estatus jurídico, opciones profesionales y posibilidades de promoción social se acercaron a los de los hombres en una medida mayor que en cualquier otro país árabe-musulmán, salvo quizá el vecino Túnez de Habib Bourguiba, un laicista recalcitrante.

Este esquema represivo que vigilaba el comportamiento cívico y social de los libios se extendió con fuerza a los ámbitos político y sindical a partir de junio de 1971, cuando el CMR adoptó una serie de medidas encaminadas a silenciar cualquier contestación a las disposiciones del régimen militar. Así, se prohibió el derecho de huelga, se impuso una férrea censura informativa y se codificó la pena de muerte para los delitos tipificados como contrarrevolucionarios, amplia denominación penal que permitía al poder hacer un uso discrecional de sus cortapisas a las libertades. Los reos juzgados por los tribunales populares ya no podían apelar sus sentencias ni ser defendidos por otros abogados que los que designara el Estado. El remedo de Constitución que iba a promulgarse en 1977 omitió una declaración de derechos y libertades, cuando más un capítulo de garantías.

El nacionalismo autoritario entusiasmó en estos primeros años de la revolución a los austeros pobladores del desierto de estirpe beduina y a las empobrecidas masas proletarias de las ciudades, pero no así a los sectores más cosmopolitas y educados de la sociedad (académicos, periodistas, abogados, médicos) que hubieron de acomodarse al torrente de cambios desencadenado por Gaddafi. Muchos de quienes no estaban dispuestos a someterse emigraron al extranjero. Los que se quedaron y osaron contestar o criticar, fueron detenidos, encarcelados y, en no pocos casos, ejecutados o dados por desaparecidos.

2. Creador de un modelo político singular: socialismo, Islam y democracia directa

Paradigma del dirigente excéntrico, ególatra e impredecible, amante de los uniformes extravagantes (tanto los militares atiborrados de condecoraciones como, desde su plena madurez, los civiles de usanza beduina aunque no menos aparatosos, luego de que en su juventud se limitara a vestir su uniforme convencional de coronel del Ejército libio) y de las declaraciones incendiarias, Gaddafi no se contentó con implantar una dictadura militar al uso y se reveló como un creador de personalísimas doctrinas políticas.

El Libro Verde, la Tercera Teoría Universal y la Jamahiriya

Inspirándose en la China comunista, el 15 de abril de 1973, en un discurso en Zuwarah, proclamó la Revolución Cultural Libia y el 3 de abril de 1975, una vez liberado de todos los cometidos gubernamentales para concentrarse en el trabajo ideológico y la organización de masas, presentó su Libro Verde (obvia emulación sui géneris del Libro Rojo de Mao Zedong), en el que exponía su original concepción del un Islam politizado que no era ni laico ni integrista, y que aparecía trufado de un socialismo no marxista, vagamente libertario, que para el autor venía a equivaler a la justicia social.

El libro, bastante breve, se componía de tres volúmenes que fueron publicados espaciados en el tiempo hasta 1980, cuando se refundieron dando lugar a la obra definitiva. Estas tres partes eran: La solución del problema de la democracia: el poder del pueblo; La solución del problema económico: el socialismo. El fundamento económico de la Tercera Teoría Universal; y El fundamento social de la Tercera Teoría Universal. El Libro Verde estaba orientado a todo el mundo y sus mensajes pretendían ser válidos para cualquier país, sociedad o pueblo. Gaddafi se dirigía a los lectores como un declarante universal, hasta el punto de no mencionar a su país ni una sola vez.

La ideología verde de Gaddafi convocaba nada menos que al derrocamiento revolucionario de todos los gobiernos constituidos y su sustitución por los "únicos medios verdaderos para alcanzar la democracia popular", a saber, las "conferencias populares" y los "comités populares". Dichas asambleas sí representaban "la ley natural de la sociedad", basada a su entender, bien en la costumbre o tradición, bien en la religión. En el caso de Libia, esa ley natural, opinaba el coronel, tenía sus fundamentos en la obediencia de la ley coránica y en el principio islámico de la shura o consulta colectiva de los fieles.

La Tercera Teoría Universal se oponía a todo sistema político o económico vigente, a los que superaba en autenticidad, justicia y eficacia. El capitalismo, el comunismo, el multipartidismo, el partido único e incluso los sistemas sin partidos eran metidos en un mismo saco en tanto que todos suponían formas más o menos encubiertas de "dictadura". Los sistemas de gobierno basados en las elecciones pluripartidistas resultaban especialmente abominables para Gaddafi, ya que "las dictaduras más tiránicas que el mundo ha conocido se han establecido a la sombra de asambleas parlamentarias".

De acuerdo con la teoría, el concepto de clases sociales era un artificio de la época colonial extraño al pueblo libio y tan pernicioso como los partidos, la segmentación tribal o las taifas. Sólo contaban las masas populares, sin distingos, y el único derecho que valía era el "natural", cuya némesis era el "derecho positivo" impuesto en todas partes y cuya supresión era menester. Un Alto Consejo para la Dirección Nacional fue creado con el fin de inculcar y aplicar en la sociedad los principios de la Tercera Teoría Universal, cuya promoción internacional fue encomendada al Centro Mundial de Estudios e Investigaciones del Libro Verde.

Esta filosofía política, extraño híbrido de socialismo anarquizante y de religiosidad teocrática pero no clerical, contó con sus partidarios y sus detractores. Fuera de su pensamiento consignado por escrito, el líder dejó claro su desdén por los ulemas, los juristas islámicos e incluso el Hadith (enseñanza mahometana no coránica, que es la base de la Sunna), convencido como estaba de que cualquier persona se bastaba por sí misma, sin necesidad de intérpretes, para comprender los fundamentos de la fe revelados por el Corán.

En 1981, una comisión teológica reunida en La Meca dictaminó el carácter "antiislámico y apóstata" de la Tercera Teoría Universal, luego su artífice se exponía a ser considerado kafir, o no musulmán, por cualquier fiel ortodoxo. Sunní de la escuela malikí, una de las cuatro interpretaciones jurídicas de la rama mayoritaria del Islam y predominante en el Magreb, Gaddafi no hizo en estos años de efervescencia doctrinal ningún intento por disuadir a sus seguidores más devotos de su creencia de que él era nada menos que el Mahdí, el gran caudillo que, según el Profeta, Dios enviará al final de los tiempos para establecer un imperio de justicia islámica sobre la Tierra.

La sharía pasó a prevalecer en Libia el sentido de que todo código legal —empezando por el penal— debía adecuarse a ella, aunque en la práctica su vigencia se ciñó a la regulación de las conductas religiosa y moral, lo que por otro lado no dejaba de afectar a amplias parcelas de la vida de los ciudadanos en un sentido tan restrictivo que bien podía hablarse de fundamentalismo.

Ahora bien, años después, Gaddafi, quien no creía que la religión tuviera que prevalecer sobre el nacionalismo, iba a dejar claro su rechazo al concepto al uso del Islam integrista. Otra muestra de la intolerancia religiosa del régimen revolucionario fue el decreto de noviembre de 1970, por el que las iglesias católicas quedaban convertidas en mezquitas. Aspecto básico de la Revolución Cultural Libia era la unicidad de la cultura política y religiosa del país: el comunismo, el capitalismo, la democracia liberal, el conservadurismo, el ateísmo y cualquier ideología islamista que no fuera la oficialista (como la profesada por los Hermanos Musulmanes) estaban estrictamente prohibidos.

Para legislar en los aspectos de la vida moderna sobre los que la sharía no se pronunciaba o resultaba inadecuada, Gaddafi, de acuerdo con las proclamas del Libro Verde, puso en marcha un sistema calificado de democracia directa, contrapuesto al sistema representativo clásico importado de Occidente, consistente en asambleas y comités populares superpuestos a tres niveles, local, regional y nacional. Este entramado asambleario, presentado como equivalente a la shura tradicional, sustituyó en la práctica al partido único creado en 1971 de acuerdo con las previsiones de la fusión libio-sirio-egipcia (véase abajo), la Unión Socialista Árabe, que fue finalmente abolido en enero de 1976.

El 2 de marzo de 1977 Gaddafi instituyó este singular modelo político con la adopción de una Carta del Poder Popular, o Declaración sobre el Establecimiento de la Autoridad del Pueblo, que reemplazaba a la Proclama Constitucional de 1969 y estatuía, en su artículo primero, la Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. El término jamahiriya era un neologismo acuñado por Gaddafi, que aspiraba a universalizarlo para referirse a un nuevo tipo de Estado, traducible por "Estado de las masas" o, más en extenso, "Estado gobernado por el pueblo". La jamahiriya no era una república (jumhuriya, en árabe), sino una forma de gobierno estatal genuinamente diferente.

El artículo segundo de este sucedáneo de Carta Magna reservaba la condición, justamente, de Constitución de Libia al Corán. El artículo tercero consagraba la "democracia directa" como la base del sistema político de la Jamahiriya Libia. El pueblo "ejercía su autoridad", por encima de limitaciones burocráticas, a través de los Congresos Populares, los Comités Populares y los sindicatos.

Por encima de los congresos y los comités de base, en los que todos los libios adultos tenían el derecho y el deber de participar, regían el Congreso General Popular, con funciones legislativas y ejecutivas supremas, y el Comité General Popular, con funciones gubernamentales. Estas dos instituciones cimeras del Estado entraron en funciones el mismo 2 de marzo y el CMR quedó oficialmente disuelto. A finales de 1977 se sumaron al andamiaje los primeros comités revolucionarios, nuevo cauce de participación popular en los procesos de deliberación y toma de decisiones.

Gaddafi retuvo en sus manos el poder real en calidad de flamante secretario general del Congreso General Popular, mientras que la secretaría general del Comité General Popular, el puesto equivalente a un primer ministro, fue conferida al primero de los numerosos hombres de paja civiles de que iba a rodearse el coronel, Abdul Ati al-Ubaydi.

El 1 de marzo de 1979 Gaddafi no tuvo inconveniente en desprenderse de la secretaría del Congreso General Popular —que cedió a Ubaydi— y en seguir adelante como Líder de la Gran Revolución del Primero de Septiembre de la Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. El coronel, una vez exonerado de todos sus cargos institucionales y constitucionales salvo la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas, deseaba seguir sirviendo a su país simplemente como el Líder (Al Qaid) de la Revolución, rango que sin embargo no encuadraba oficialmente en el organigrama del Estado, para dedicar todo su tiempo a "preservar" aquella.

Los sucesivos secretarios generales del Congreso General Popular funcionaron desde entonces como los jefes nominales del Estado, pero el régimen no perdió su naturaleza esencialmente militar y Gaddafi continuó mandando en la Jamahiriya como el líder absoluto que era. En un país prácticamente anómico, medio desinstitucionalizado y sin apenas sociedad civil, donde las capas superpuestas de asambleas y comités populares hacían de la política participativa un proceso constituyente permanente, el equilibrio entre las tribus y el reparto clientelista de riqueza y prebendas adquirieron la máxima importancia vertebradora.

Definido como místico y puritano, sobrio y sensible, austero e indiferente a los lujos materiales dentro de su narcisismo y su ostentación política, Gaddafi aseguraba sentirse satisfecho con su estilo de vida frugal en compañía de su esposa e hijos, lo que incluía ocasionales escapadas al desierto para retomar el estilo de vida de los beduinos, que hallan su sustento en los dátiles, el pan y la leche de camella, para refugiarse en la contemplación y la oración, y para observar las estrellas, hasta el punto de desarrollar un apasionado interés por la astronomía.

Sus interlocutores extranjeros de las décadas de los setenta y los ochenta le describieron como un estadista difícil por sus modales bruscos, su tendencia a romper protocolos y sus salidas teatrales, con una visión simplista o ingenua de las relaciones internacionales, pero que tras su fachada de arrogancia y afectación se adivinaba a un hombre inseguro y depresivo.

3. Años 70: en busca de la unidad árabe con un discurso radical

La política exterior de Gaddafi fue desde el principio ardientemente panarabista y rabiosamente antiisraelí. El libio frecuentó a su admirado Nasser, quien, al cabo de su primer encuentro, el 25 de diciembre de 1969 en Trípoli, con motivo de la boda del coronel con una maestra de escuela, le describió como un oficial "escandalosamente puro e inocente". Los líderes árabes más curtidos veían con un paternalismo condescendiente la concepción romántica que de la unidad árabe tenía el esbelto y juvenil coronel libio.

La fallida Federación de Repúblicas Árabes

Tras la muerte de Nasser en septiembre de 1970, Gaddafi entabló los mismos calurosos tratos con el nuevo rais egipcio, Anwar al-Sadat. En una primera etapa, la magnífica marcha del eje Trípoli-El Cairo pareció capaz de realizar el sueño geopolítico de Gaddafi. Al ambicioso proyecto de unificación de los estados árabes de la línea radical se sumaron dos dirigentes nacionales que, como Gaddafi, acababan de hacerse con el poder en sus respectivos países: el general baazista sirio Hafez al-Assad y el general sudanés Jaafar al-Numeiry, jefes los dos de los consejos revolucionarios de Damasco y Jartum.

El 17 de abril de 1971 Gaddafi orquestó en Bengasi una conferencia para planificar la puesta marcha de una Federación de Repúblicas Árabes (FRA). A la cumbre asistieron Sadat y Assad, pero no Numeiry, que empezó a descolgarse de una empresa panárabe que no casaba bien con su orientación africanista y su conservadurismo soterrado, además de detraerle recursos para la lucha contra su potente oposición interna. En julio siguiente, Gaddafi ayudó a Numeiry a desbaratar un golpe de Estado procomunista al interceptar el avión que conducía a Jartum a sus cabecillas. A partir de aquí, las relaciones libio-sudanesas se fueron deteriorando hasta llegarse a la ruptura del 6 de julio de 1976, ordenada por Numeiry tras zafarse a duras penas de una violenta embestida guerrillera comandada por opositores entrenados y armados por Trípoli.

En septiembre de 1971 Gaddafi, Sadat y Assad firmaron en Damasco el documento que otorgaba carta jurídica a la FRA. La nueva entidad supraestatal fue ratificada en referéndum en los tres países, y Libia y Egipto (no así Siria, donde ya estaba el Baaz), además, constituyeron la Unión Socialista Árabe como el partido único gobernante. La capital de la FRA sería El Cairo y su primer presidente, Sadat. El proceso de fusión estatal en el seno de la Federación debía culminar el 1 de septiembre de 1973. Sin embargo, como tantos proyectos unificadores de países árabes anteriores y posteriores, de los que éste era el más avanzado y consistente, la FRA nunca vería la luz, para consternación y cólera de Gaddafi.

Las cosas empezaron a torcerse a mediados de 1972, cuando Gaddafi se entrometió en la crisis de las relaciones entre Egipto y la URSS, cuya fuerte presencia en la zona veía con profundo recelo, y el sirio Assad, imitando a Numeiry pero por razones diferentes, empezó a recular. Assad, un socialista laico de lo más estricto (amén de alauí, una rama sectaria del shiísmo muy heterodoxa), no podía aceptar el rigorismo religioso que el sunní Gaddafi pretendía imponer en la FRA. Además, el dictador sirio no quiso o no pudo seguir el ejemplo de Sadat, muy elogiado por Gaddafi, de sacudirse de la tutela de la URSS, cuyos materialismo ateo y marxismo-leninismo el libio rechazaba con virulencia por considerarlos incompatibles con el ideal panárabe. El distanciamiento sirio-libio se prolongaría durante toda la década.

Gaddafi siguió adelante, pues, con la sola compañía de Sadat en el proyecto de la construcción de la FRA. En agosto de 1972 los dirigentes formularon la Declaración de Bengasi, que confirmaba la fusión de Libia y Egipto para el 1 de septiembre de 1973. En julio de ese año, los titubeos de Sadat empujaron a Gaddafi a convocar una "sagrada e histórica marcha sobre El Cairo" como medida de presión; 40.000 libios respondieron a la llamada de su impaciente dirigente. Gaddafi, incluso, dimitió teatralmente como jefe del CMR para forzar a Egipto a federarse con su país.

Llegado el 1 de septiembre con la mudanza estatal sin hacer, las partes decidieron ralentizar el proceso, que ahora sería por etapas, aunque no precisaron fechas. A estas alturas, el escepticismo y la desconfianza se habían adueñado de las relaciones personales entre Gaddafi y Sadat: el líder libio estaba irritado por las gentilezas del rais egipcio con el depuesto rey Idris, su exiliado huésped, y por su negativa, en febrero anterior, a enviar aviones de combate en ayuda de un avión de línea comercial libio que, tras internarse en el espacio aéreo israelí (en realidad, el territorio egipcio ocupado del Sinaí), fue derribado sin miramientos por cazas de este país, muriendo 108 de sus 113 ocupantes; este trágico incidente, por cierto, encendió hasta el paroxismo el sentimiento antiisraelí en el país magrebí.

En octubre de 1973 estalló la Guerra de Yom Kippur, la ofensiva sorpresa sirio-egipcia contra Israel. La aportación militar de Gaddafi consistió en una brigada acorazada y dos escuadrones de cazabombarderos Mirage III, sólo uno de cuales estaba gobernado por pilotos libios. En El Cairo, causó cierto estupor que quien venía distinguiéndose como el más ardiente defensor de la destrucción del Estado judío no fuera más generoso en la contribución de tropas y armas a la arriesgada operación bélica.

Terminada la guerra, Gaddafi, mientras se sumaba con entusiasmo al embargo petrolero árabe a Occidente, acusó a egipcios y sirios de haber emprendido la lucha con un plan de operaciones limitado y sin una verdadera voluntad de victoria. En cuanto a Sadat, se hizo evidente que ya había perdido todo interés en la FRA o cualquier otra empresa del panarabismo, y que sus verdaderas intenciones apuntaban a la normalización de las relaciones con Estados Unidos y la consecución de un tratado de paz con Israel que le permitiera recuperar la península del Sinaí, perdida en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Gaddafi nunca perdonó su viraje geopolítico a Sadat, al que comenzó a mirar como a un enemigo. En abril de 1974, el asalto con un balance de varios muertos a la Academia Militar de Heliópolis fue visto por todo el mundo como un intento de golpe contra Sadat y la prensa egipcia acusó a Gaddafi de conspirar para el derrocamiento del rais; el coronel libio lo negó tajantemente. En agosto siguiente, Sadat mismo descargó un diluvio de recriminaciones sobre su antiguo asociado.

Las relaciones fueron empeorando, hasta que en 1977, con Sadat listo para emprender negociaciones de paz con Israel bajo la égida de Estados Unidos, se produjo la ruptura total y definitiva. El cisma resultó ser de lo más violento. En abril y mayo, las respectivas embajadas en Trípoli y El Cairo fueron atacadas por muchedumbres enardecidas. En junio, Gaddafi ordenó la expulsión de los 225.000 egipcios que trabajaban y vivían en su país, y lanzó otra "marcha sobre El Cairo" que fue detenida por el Ejército egipcio en la frontera.

El 21 de julio, Gaddafi, furibundo, lanzó a sus tropas en una operación bélica en toda regla que encontró la contundente contraofensiva egipcia. Destacamentos de infantería, carros blindados y las respectivas fuerzas aéreas libraron intensos combates en los que los libios llevaron con diferencia la peor parte, al sufrir unas 400 bajas y perder un centenar de tanques, vehículos blindados y cazas Mirage. El 24 de julio, una mediación urgente de varios dirigentes árabes arregló un alto el fuego que fue respetado. Sadat, quien aseguró que ya no podía soportar por más tiempo al "lunático libio", se avino a no sacar un mayor partido de su clara superioridad militar, pensando que Gaddafi habría aprendido la lección. De esta manera, el temerario líder libio se libró de sufrir una invasión egipcia que seguramente no habría podido detener.

La breve contienda libio-egipcia del verano de 1977, sin embargo, no amordazó al mandamás de la Jamahiriya. La guerra dialéctica siguió añadiendo epítetos explosivos y a principios de diciembre, luego de efectuar Sadat su histórico viaje a Israel y días antes de comenzar en El Cairo la Conferencia de Paz egipcio-israelí, Gaddafi acogió en Trípoli una conferencia de países árabes (además de Libia, Irak, Argelia, Siria, Yemen del Sur y la OLP) de la que salió el llamado Frente de la Firmeza contra Egipto, cuya primera e inmediata represalia fue la ruptura de las relaciones diplomáticas. Cuando en 1981 el sucesor de Nasser cayó asesinado en un magnicidio perpetrado por soldados integristas, Gaddafi celebró alborozado la desaparición del "traidor Sadat".

No fue la primera vez que el coronel se erigía en campeón del radicalismo árabe: el 31 de julio de 1971, luego de los sonoros desplantes de 1970 en las cumbres de Rabat y El Cairo, Gaddafi había conseguido promover en Trípoli la ruptura colectiva de relaciones con Jordania por haber aplastado el año anterior (el cruento Septiembre Negro de 1970) a los fedayines palestinos que operaban en su territorio. Sin embargo, ningún país aceptó entonces sus propuestas de hacer la guerra al rey Hussein, contra el que envió unilateralmente unos cientos de voluntarios del lado de la OLP y conspiró para su derrocamiento.

En febrero de 1984, el incendio de la Embajada jordana en Trípoli por una turba alentada por las consignas oficiales que anatemizaban el llamamiento de Ammán al mundo árabe para que levantara las sanciones a Egipto, iba a acarrear la fulminante ruptura de las relaciones diplomáticas. Otro de los monarcas prooccidentales y moderados de la región, el saudí Faysal, fue fustigado incansablemente por el libio.

Desconfianza e insidias en el Magreb

Los tratos con los vecinos magrebíes, cuajados de profundos altibajos, no fueron mucho mejores. Gaddafi, principal proveedor de armas del Frente Polisario en sus orígenes, animó al rey Hasan II a arrebatar el Sáhara Occidental a España por la fuerza, y cuando en noviembre de 1975 Rabat movilizó la Marcha Verde aprovechando que el dictador Francisco Franco se estaba muriendo, Trípoli ofreció la participación de ciudadanos libios en esta exitosa campaña de presión a las autoridades de Madrid para que no descolonizaran el Sáhara con arreglo a los requerimientos de la ONU y entregaran el territorio directamente a Marruecos.

En los tratos de Hasan con Gaddafi pesaba el recuerdo de la posible implicación libia, nunca esclarecida, en los intentos golpistas de principios de los años setenta, sobre todo en el de 1972, a los que el monarca sobrevivió milagrosamente, y de las violentas diatribas del coronel contra la monarquía marroquí. El 15 de abril de 1980 Trípoli, alineándose con Argel, reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada cuatro años antes por el Frente Polisario, que libraba una guerra de guerrillas contra el Ejército real.

A su vez, Rabat toleró las actividades en su territorio del Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL), organización opositora fundada en Sudán en 1981 por un grupo de exiliados y que emprendió una violenta campaña subversiva contra la Jamahiriya, infiltrando comandos para realizar sabotajes y cometer atentados, alguno de los cuales buscó la cabeza del mismísimo Gaddafi.

El 30 de junio de 1983, tras muchos años de mutuo boicot, Gaddafi fue recibido por Hasan en Rabat y el 13 de agosto de 1984 los dirigentes celebraron en Oujda un "encuentro de reconciliación" que resultó muy fructífero: el anfitrión obtuvo de su huésped el cese de los suministros de armas a los independentistas saharauis, y las partes acordaron además la apertura de embajadas permanentes en las respectivas capitales y el arranque de una, hasta hacía bien poco impensable, unión libio-marroquí.

Pero esta unión no era más que una entelequia en la veleidosa política regional. El 29 de agosto de 1986 el monarca alauí declaró abrogado el Tratado de Oujda como represalia por la condena de Gaddafi, conjuntamente con Assad, a su encuentro del mes anterior con el primer ministro israelí Shimon Peres, que había ignorado la cuarentena árabe a la "entidad sionista". Enfurecido por no haber sido consultado previamente, Gaddafi tachó al rey de "traidor a la nación árabe, al pueblo marroquí y a la causa palestina". A mayor abundamiento, en junio de 1988 el libio se pasó la cumbre de la Liga Árabe en Argel, a la que asistía también Hasan, luciendo un guante blanco en la mano derecha porque no quería "estrechar manos manchadas de sangre". Las espadas seguirían en alto hasta 1989.

Para el presidente argelino Houari Bumedián, su más inmediato rival por el liderazgo árabe, Gaddafi era un dirigente inmaduro y exaltado del que no podían esperarse más que acciones aventureras, aunque también podía verle como un aliado potencial frente a Marruecos, principal y acérrimo adversario de Argelia. El proyecto de fusión libio-tunecina de enero 1974, anunciado por Gaddafi y Bourguiba al cabo de su reunión en Djerba, encolerizó al coronel argelino hasta el extremo de amenazar a sus vecinos orientales con la guerra. Bumedián no podía tolerar una iniciativa que suponía no tanto una muestra de la presunta hegemonía magrebí del régimen de Trípoli como un éxito de su propaganda panarabista, al hilo del fiasco de la FRA con Egipto.

En marzo de 1974, Bourguiba, atemorizado, dio carpetazo al proyecto que habría dado lugar a la llamada República Árabe Islámica, abriendo una etapa de extrema frialdad en las relaciones libio-tunecinas. En febrero de 1976 Gaddafi apaciguó a Bumedián, al que le quedaban menos de tres años de vida, accediendo a firmar un acuerdo de defensa recíproca.

Ocho años después, el inesperado Tratado libio-marroquí de 1984 tuvo mucho de respuesta al Tratado de Fraternidad y Concordia argelino-tunecino de 1983. En enero de 1980 Libia patrocinó un sangriento ataque de comandos opositores tunecinos contra la ciudad de Gafsa, agresión que condujo a Bourguiba a congelar las relaciones diplomáticas. Cinco años después, Bourguiba expulsó a 280 ciudadanos libios acusados de espionaje y declaró rotas las relaciones. Como represalia, Gaddafi echó de malas maneras a 30.000 trabajadores tunecinos.

Tornadizas y tormentosas fueron, en suma, las relaciones de Gaddafi con todos sus vecinos y teóricos aliados árabes, quienes a lo largo de la década de los setenta se apresuraron a señalarle con el dedo acusador en cuanto desbarataban conspiraciones magnicidas de oscura trama: es lo que hicieron Hasan II en 1971 y 1972, Sadat en 1974, Numeiry en 1976 y Bourguiba, en 1975, tan sólo un año después de irse a pique la República Árabe Islámica.

4. Años 80: intervencionismo africano, patrocinio del terrorismo y enfrentamiento con Estados Unidos

Al comenzar la década de los ochenta, Gaddafi imprimió un notable giro a su política exterior. En su búsqueda de nuevos préstamos para la adquisición de armas, abrió una línea de cooperación con la URSS, que visitó por primera vez a últimos de abril de 1981, devolviendo así la visita realizada por el primer ministro Aléksei Kosygin en 1975. Desde este momento, miles de unidades de lo más granado del arsenal convencional soviético (tanques de la clase T, cazas MiG, bombarderos Tupolev y aviones de ataque Sujoi) arribaron a Libia en aluvión. La asociación con la URSS compensó con creces el alejamiento, bien que nunca completo, de Francia.

Asimismo, Gaddafi se reconcilió con Siria, con la que había renacido la solidaridad árabe a causa de la defección egipcia y compartía apoyos al Irán shií y revolucionario en su guerra contra Irak, país que, a su vez, no mantuvo relaciones diplomáticas con Libia entre octubre de 1980 y septiembre de 1987. Para rubricar el deshielo de sus tratos, Gaddafi y Assad abordaron una unión libio-siria de la que, transcurrido breve tiempo, nunca más se supo. Por otro lado, el líder libio, un tanto como resultado de su renovada cordialidad con Assad, se enemistó por algún tiempo con el sector oficial de la OLP representado por Yasser Arafat.

En las postrimerías de la década, Gaddafi hizo las paces con tres importantes países árabes: el Marruecos de Hasan II, merced a un intercambio de visitas en 1989, en Casablanca el 13 de mayo y en Trípoli el 1 de septiembre —esta última con motivo del vigésimo aniversario de la Revolución, encuentro al que asistieron varios dirigentes de países amigos, incluido Arafat—, permitiendo poner en marcha la Unión del Magreb Árabe (UMA) junto con Argelia, Túnez (con el que también hubo reconciliación, en diciembre de 1987) y Mauritania, cuyos objetivos, tal como los concebía el monarca alauí, eran básicamente comerciales; el Egipto de Hosni Mubarak, con quien se reunió el 16 y el 17 de octubre de 1989 en Marsa Matruh y Tobruk, doble cita que supuso su primer desplazamiento a Egipto en 17 años y que preludió la normalización de los vínculos a lo largo de 1990; y la Jordania del rey Hussein, con la que restableció las relaciones diplomáticas en junio de 1990 tras seis años de ruptura.

Por si fuera poco, el cambio de guardia en junio de 1989 en Sudán, donde el golpe de Estado del general Omar al-Bashir sentó las bases de un régimen híbrido islamista-militar en Jartum, inauguró una nueva era de relaciones con este país. De esta manera, al iniciarse la década de los noventa, Gaddafi, poniendo un irónico epílogo al desvanecimiento de sus ensoñaciones panarabistas, tenía sus relaciones ampliamente normalizadas con el mundo árabe-musulmán, si bien las efusividades se limitaban a Siria, Sudán e Irán.

Despliegue tentacular en el África negra y el desastre de Chad

En todo este tiempo, Gaddafi compensó el fracaso de sus proyectos de unidad árabe con una multiplicación de su aventurerismo africano, presente desde que en la década anterior se apoyara en la Uganda de Idi Amin Dada, al que visitó en Kampala en marzo de 1974, para extender la "marea verde del Islam" por los estados negros de mayoría cristiana. El panarabismo, que no podía dejar de ser laico, fue reemplazado en la agenda del inquieto líder de la Jamahiriya por el panislamismo.

Entre octubre de 1978 y abril de 1979, cientos de soldados libios, con desastrosos resultados, por cuanto sufrieron un alto número de muertos, heridos y prisioneros, plantearon la única resistencia apreciable a la invasión cristiana del Ejército tanzano (dirigido por un presidente socialista, Julius Nyerere) y los exiliados ugandeses, que terminaron derrocando al musulmán Amin; antes de fijar su exilio definitivo en Arabia Saudí, el expulsado dictador ugandés estuvo un año acogido a la hospitalidad de Libia, que en 1986 jugó un papel fundamental en la conquista militar de Kampala por el opositor Yoweri Museveni.

Gaddafi se dedicó a enviar emisarios, asesores y agentes por doquier. Hasta los años noventa, sus intrigas y apadrinamientos fueron visibles en países como Somalia, Liberia o Burkina Faso, favoreciendo respectivamente al señor de la guerra Mohammed Farah Aydid, al capitán golpista y luego presidente Blaise Compaoré y al notorio criminal internacional de guerra Charles Taylor, el cabecilla guerrillero devenido presidente de su país, por citar algunos casos conocidos. El liberiano Taylor y el sierraleonés Foday Sankoh, líder de la tenebrosa guerrilla del Frente Revolucionario Unido y compinche del primero, comenzaron sus andaduras subversivas recibiendo entrenamiento en campamentos libios.

Pero su mayor implicación fue en la guerra civil de Chad, donde en 1980 intervino militarmente en apoyo de su protegido local, Goukouni Oueddei, y contra el cabecilla profrancés, Hissène Habré, a fin de asegurarse la franja fronteriza de Aouzou, presumiblemente rica en uranio y petróleo, que se había anexionado en 1973 en virtud de una cesión secreta del entonces presidente chadiano, François Tombalbaye. Desde que llegó al poder en 1969, Gaddafi había respaldado activamente la rebelión norteña musulmana del Frente Nacional de Liberación del Chad (FROLINAT), alzada en armas contra el Gobierno sureño cristiano y de la que habían sido miembros tanto Oueddei como Habré.

En noviembre de 1980, Oueddei, presidente desde el año anterior del Gobierno de Unión Nacional de Transición (GUNT), recobró todo el poder en la capital, N’Djamena, gracias exclusivamente al contingente expedicionario libio, que nutrían 4.000 soldados pertrechados con tanques, lanzacohetes, morteros, helicópteros, cazabombarderos y bombarderos de fabricación soviética.

Embriagado por su éxito militar, Gaddafi entró en conversaciones políticas con Oueddei en aras de una "fusión" estatal libio-chadiana que debía ser la primera pieza en el puzzle de una vasta república islámica norteafricana, desde Senegal en el océano Atlántico hasta Sudán en el mar Rojo. La grandiosa declaración perturbó a los gobiernos afectados por el nuevo sueño geopolítico del líder libio, a Francia y al propio Oueddei, que se plegó a las presiones de París y reclamó a su incómodo protector la repatriación de sus soldados. En noviembre de 1981, a regañadientes pero obligado por el ambiente de hostilidad general, Gaddafi ordenó evacuar N’Djamena, permitiendo el despliegue de una Fuerza Interafricana de Paz formada por soldados de Zaire, Senegal y Nigeria.

La retirada de las tropas libias al extremo norte de Chad puso en bandeja la contraofensiva desde Sudán de Habré, que en junio de 1982 entró victoriosamente en la capital y puso en fuga a Oueddei, arrojado de nuevo a los brazos de su valedor norteño. Oueddei, el rebelde, y Habré, el presidente, siguieron combatiéndose con saña con los papeles invertidos, pero los verdaderos realizadores del drama chadiano eran sus respectivos padrinos, Gaddafi y François Mitterrand, que entablaron un durísimo pulso geopolítico en la antigua colonia gala no exento de puntos oscuros y extraños cambalaches.

En junio de 1983, cuando el aplastamiento de Oueddei y el GUNT parecía inminente, Gaddafi intervino otra vez en socorro de su peón, empujando a su vez a Francia a actuar. Esta segunda invasión de Chad se apuntó como primer triunfo la captura de la estratégica población de Faya Largeau, capital de la región de Bourkou-Ennedi-Tibesti y en lo sucesivo el cuartel general de las fuerzas libias, que establecieron un verdadero protectorado al norte del paralelo 16.

Los tomas y dacas fueron sucediéndose, pero a la larga se impuso el sofisticado dispositivo militar francés, la llamada Operación Manta (de hecho, la mayor intervención del Ejército galo en África desde la descolonización), que consiguió mantener a raya a la infantería libia sin llegar al choque directo en tierra y, tras un frenético intercambio de raids y bombardeos aéreos, neutralizar su aviación. Un acuerdo de retirada conjunta de tropas adoptado personalmente por Gaddafi y Mitterrand en noviembre de 1984 en Creta con los buenos oficios del primer ministro socialista griego, Andreas Papandreou, fue incumplido por el libio, prolongando de esta manera la guerra.

La contienda chadiana consumía vorazmente los limitados recursos de Libia y el presumible descalabro sobrevino en 1987. En enero, Oueddei, tras denunciar que la ayuda libia a su causa no era en absoluto desinteresada sino que escondía una verdadera agresión a Chad con propósitos anexionistas, consumó con Habré una reconciliación que venía fraguándose desde meses atrás y que se revolvió contra Gaddafi.

El nuevo frente unido chadiano, con la eficaz protección de la aviación francesa y 2.000 soldados de apoyo en tierra, encuadrados en la Operación Épervier, se lanzó a la reconquista del norte del país, infligiendo a las tropas libias una cadena de reveses. En marzo, Gaddafi encajó las pérdidas a manos de las Fuerzas Armadas Nacionales Chadianas (FANT) de Habré de la base aérea de Ouadi Doum y la ciudad de Faya Largeau, tremenda derrota que le costó unas 5.000 bajas entre muertos, desaparecidos y prisioneros. Todo Bourkou-Ennedi-Tibesti fue liberado y en agosto los chadianos incluso tomaron el control, aunque por poco tiempo, de la propia franja de Aouzou.

El 11 de septiembre de 1987 Gaddafi aceptó el alto el fuego negociado por la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la salida de sus quebrantadas huestes de Chad, salvo de Aouzou. El 25 de mayo de 1988 reconoció al régimen de N’Djamena ("es un regalo para África", afirmó en el discurso televisado del anuncio del final de la guerra) y el 3 de octubre siguiente restableció las relaciones diplomáticas libio-chadianas. El 31 de agosto de 1989, por último, sendas delegaciones de alto nivel acordaron en Argel solventar las diferencias territoriales por medios políticos, dándose un año de plazo antes de someter la cuestión de Aouzou al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El 3 de febrero de 1994 la corte de la ONU iba a fallar que la soberanía de la franja correspondía a Chad, y Trípoli no tuvo más remedio que evacuar el territorio.

El laudo del Tribunal de La Haya puso un lapidario colofón a la sangrienta saga chadiana de Gaddafi, cuyo balance no podía calificarse más que de completa y absoluta debacle. En este sentido, de nada le sirvieron al líder libio sus untuosas atenciones al nuevo dueño de N’Djamena desde diciembre de 1990, Idriss Déby, un coronel rebelde del Ejército chadiano alzado en una exitosa ofensiva guerrillera contra Habré. Como tantos otros hombres fuertes africanos, Déby había recibido cobijo y adiestramiento en Libia.

El giro hacia Moscú, juego mortal con Estados Unidos y revancha terrorista

El prosovietismo, la solidaridad con el Irán jomeinista (un envite que para muchos observadores constituía un auténtico misterio) y el panislamismo africano o "imperialismo verde" de Gaddafi, alarmaron sobremanera a Estados Unidos. El 2 de diciembre de 1979, 2.000 libios, instigados por las autoridades e imitando el proceder de los estudiantes iraníes en Teherán, asaltaron e incendiaron la Embajada estadounidense en Trípoli. La legación estaba sin embajador desde 1972 y con motivo de esta agresión fue clausurada. El 29 de diciembre el Gobierno norteamericano declaraba a Libia "Estado patrocinador del terrorismo".

La malquerencia estadounidense por Gaddafi no se remontaba exactamente hasta el golpe de septiembre de 1969; durante un tiempo aún, y pese al desalojo de la base de Wheelus y de las nacionalizaciones revolucionarias, el coronel libio (al igual que los baazistas irakíes) había sido visto con interés por Washington a causa de su antimarxismo; así, se da por cierto que la CIA le ayudó a desbaratar un complot de personas de su círculo de confianza en diciembre de 1969.

Tras tomar posesión en enero de 1981, la Administración republicana de Ronald Reagan acusó sistemáticamente a la Jamahiriya de dar cobijo a terroristas internacionales, de financiar sus atentados y de sostener campamentos de instrucción de grupos revolucionarios y movimientos de liberación de todo el mundo, campaña que, a la luz del número y disparidad de las organizaciones subversivas acogidas a este patrocinio —algunas de las cuales abrazaban ideologías que poco o nada tenían que ver con la imperante en la Jamahiriya Libia—, no parecía seguir ninguna lógica estructurada.

Así, los instructores, las armas y el dinero libios afluyeron con generosidad al IRA norirlandés, la ETA vascoespañola, los separatistas musulmanes de Filipinas, el ala paramilitar del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica o los Panteras Negras de Estados Unidos, aunque los principales beneficiarios fueron los grupos extremistas palestinos.

En mayo de 1981, como reacción a la recepción de Gaddafi por Brezhnev en Moscú, el Departamento de Estado cerró la "oficina popular" libia en Washington y expulsó de Estados Unidos a todo el personal diplomático del país árabe. En agosto siguiente, Gaddafi, volviendo a dejar a un lado un inveterado escrúpulo ideológico, jugó a fondo la carta filocomunista participando en Adén en una cumbre con dos dictadores marxistas y clientes de Moscú, el etíope Mengistu Haile Mariam y el suryemení Ali Nasser Mohammed. El encuentro alumbró un Tratado Tripartito de Amistad y Cooperación que rebosaba retórica antiimperialista de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre los bloques.

Justamente al finalizar la cumbre prosoviética de Adén, el 19 de agosto, la tensión se disparó con el incidente aéreo sobre el golfo de Sirte, en el que dos Sujoi libios fueron derribados por dos F-14 de la VI Flota en el Mediterráneo. Según Trípoli, sus aparatos abrieron fuego primero contra los estadounidenses porque estos, en el curso de un ejercicio naval, estaban sobrevolando ilegalmente el espacio aéreo libio e ignoraron las órdenes de retirada; según Washington, las maniobras tenían lugar sobre aguas internacionales y los F-14 no hicieron más que defenderse de una agresión injustificada.

En diciembre de 1981 el Gobierno estadounidense pidió a todos sus ciudadanos que abandonaran Libia y canceló los pasaportes para viajar al país árabe. En marzo de 1982 la escalada subió otro peldaño con la imposición de un boicot a las importaciones de crudo libio y de un embargo a las exportaciones estadounidenses de tecnología industrial.

En marzo de 1984, Gaddafi, dispuesto a tensar la cuerda en su forcejeo con Reagan respondiendo a sus sanciones económicas y a sus advertencias militares con alardes y bravuconería, amenazó con permitir la instalación en su país de bases soviéticas; en realidad, el Kremlin, obsesionado con la inminencia de una guerra nuclear con Estados Unidos, mantenía sus reservas para no alimentar la verbosidad arrebatada de un dirigente al que, en realidad, veía con escepticismo por su carácter independiente e imprevisible. Moscú dio asimismo largas a la petición libia de firmar un tratado de amistad y cooperación (como los que disfrutaban Siria e Irak), que habría conllevado una obligación de asistencia defensiva soviética en caso de agresión occidental.

En 1984 el Reino Unido se sumó al acoso rompiendo las relaciones diplomáticas a raíz del mortal disparo recibido por una policía británica desde el interior de la oficina popular libia en Londres mientras vigilaba una manifestación anti Gaddafi organizada por el FNSL. En cuanto a la guerra de Chad, en la que Francia se atribuyó con el beneplácito de Estados Unidos un papel de gendarme frente al expansionismo libio en el área saheliana, fue aprovechada por la superpotencia americana para socavar la capacidad militar de la Jamahiriya con operaciones de apoyo logístico e inteligencia.

Los acontecimientos se precipitaron a finales de 1985. En diciembre, los soviéticos accedieron a instalar en varios puntos de la costa libia baterías de misiles tierra-aire (SAM) de largo alcance, que se añadieron a las unidades de misiles balísticos tácticos Scud. El 27 de de ese mes se produjo el doble ataque terrorista contra los mostradores de las aerolíneas israelí El Al y estadounidense TWA en los aeropuertos de Roma y Viena, con un balance de 19 civiles muertos; Washington imputó la masacre al disidente palestino Abu Nidal y a la inteligencia libia.

El secuestro poco antes por un comando del Frente de Liberación de Palestina del buque de pasajeros Achille Lauro dirigió también el foco de la sospecha a Trípoli, aunque esta conexión resultó más incierta. El 7 de enero de 1986, con el argumento de que Libia estaba detrás del dramático recrudecimiento del terrorismo revolucionario contra intereses occidentales e israelíes en Europa, Reagan anunció la ruptura total de las relaciones económicas y comerciales.

En marzo, la penetración de una fuerza de portaaviones en el golfo de Sirte, fuera del límite internacionalmente reconocido de las 12 millas náuticas pero dentro de aguas consideradas nacionales por Trípoli, desencadenó unas furiosas escaramuzas navales que ocasionaron el hundimiento o la destrucción de varias unidades de la Armada libia provistas de lanzamisiles y de sistemas de radares costeros. Gaddafi reclamó al mundo árabe que se atacaran los intereses estadounidenses allá donde se encontraran y el 5 de abril, como respondiendo al llamamiento del líder libio, la discoteca de Berlín Occidental La Belle, frecuentada por soldados de Estados Unidos, fue volada con un explosivo plástico con el resultado de tres muertos, dos de ellos militares norteamericanos, y más de 200 heridos.

Al punto, la Casa Blanca acusó directamente a Gaddafi del atentado y como pruebas presentó unos mensajes de télex interceptados en los que alguien en Libia felicitaba al representante diplomático en Berlín Oriental por el éxito de la operación. Reagan ordenó entonces a la Fuerza Aérea que diera una contundente lección militar a Gaddafi. Así, el 15 de abril de 1986, tres escuadrones despegados de los portaaviones de la VI Flota y de bases en el Reino Unido atacaron con bombas y misiles siete grandes objetivos militares concentrados en Trípoli y Bengasi.

En el raid, breve pero intenso, resultaron destruidos una veintena de aviones libios y un número indeterminado de instalaciones militares. Varios edificios civiles y diplomáticos en Trípoli también fueron alcanzados. Pero más gravedad revistió la muerte de unas 40 personas, 15 de ellas civiles. Gaddafi sufrió la agresión en sus propias carnes: advertido por teléfono por el Gobierno de Mata (o quizá por el Gobierno de Italia) de que los aviones estaban sobrevolando sin autorización su espacio aéreo y que se dirigían en derechura hacia Trípoli, el dirigente reunió a su familia y se dispuso a abandonar su residencia en el complejo militar de Bab Al Aziziya, al sur de la capital.

La operación de puesta a resguardo no había concluido cuando comenzaron a caer las primeras bombas. Gaddafi escapó sano y salvo, pero una esquirla mató a su hija adoptiva de 15 años, Hanna, mientras que dos hijos biológicos resultaron heridos. Se ha dicho que otro hijo adoptivo, Milad, un sobrino carnal, salvó literalmente la vida a su padrastro. La familia entera quedó en estado de shock. El bombardeo de su cuartel general no podía interpretarse más que como un intento del Gobierno norteamericano de liquidar físicamente a Gaddafi.

El ataque aéreo provocó un amplio rechazo internacional. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena por lo que constituía una violación de la Carta de la ONU y el derecho internacional, mientras que el Movimiento de Países No Alineados, la Liga Árabe y la OUA hicieron suyos los durísimos términos de la reacción oficial Libia.

Gaddafi, aunque aturdido, ardía de ganas de revancha. Su primer contragolpe, desencadenado a las pocas horas de ser atacado, fue lanzar dos misiles Scud contra la estación que la Armada estadounidense tenía en la isla italiana de Lampedusa; los artefactos erraron su objetivo y no causaron daños. Tras esta respuesta simbólica, Gaddafi comedió sus exhibiciones de fuerza en el Mediterráneo y rodeó de una mayor discreción su activismo africano, máxime después de la derrota en Chad. En apariencia, el bombardeo de abril había surtido algún efecto. Se habló incluso de un profundo impacto psicológico en Gaddafi, que arrastraba tras de sí toda una rumorología de hombre sensible e impresionable, tras sus formas belicosas y altaneras. Eso sí, el nombre oficial del país pasó a ser Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.

El conflicto libio-estadounidense rebrotó esporádicamente, con nuevos picos de agitación como el encontronazo militar de enero de 1989 sobre el golfo de Sirte, repetición del acaecido en 1981 y que supuso el derribo de dos MiG libios, o la acusación de producir secretamente armas químicas en una planta industrial en Rabta. Pero la tensión puramente militar fue decreciendo, al tiempo que Gaddafi moderaba paulatina y sutilmente sus invectivas antioccidentales. El líder libio se cuidó muy mucho de volver a enfrentarse directamente a la superpotencia americana.

Sin embargo, en la más estricta clandestinidad, el coronel siguió aferrado al terrorismo como arma indirecta e insidiosa de revancha. El 21 de diciembre de 1988 un Boeing 747 de la compañía Pan Am que realizaba la ruta Londres-Nueva York se desintegró en pleno vuelo por el estallido de una bomba; los restos en llamas cayeron sobre la localidad escocesa de Lockerbie y la tragedia costó en total la vida a 270 personas de 21 nacionalidades, si bien la mayoría eran estadounidenses o británicas. En un principio se sospechó de Irán, que habría pagado a Estados Unidos con la misma moneda por el derribo en julio anterior sobre el estrecho de Ormuz de un Airbus de su aerolínea estatal con el resultado de 290 muertos, pero las investigaciones terminaron hallando pruebas concluyentes de la implicación de dos agentes de inteligencia libios, a los que la justicia escocesa acusó formalmente en noviembre de 1991.

La mano criminal de Trípoli se posó también sobre el vuelo de la aerolínea francesa UTA que el 19 de septiembre de 1989, mientras hacía la ruta Brazzaville-N'Djamena-París, quedó truncado por otro artefacto explosivo detonado sobre el desierto del Sáhara, en la región nigerina de Ténéré: en este segundo siniestro perecieron 170 personas.

En esta ocasión, la investigación judicial identificó como presuntos autores intelectuales del atentado a seis funcionarios y agentes libios, uno de los cuales era nada menos que Abdullah al-Sanusi, cuñado de Gaddafi y director de la Inteligencia Militar. Como hizo con los incriminados por el desastre de Lockerbie, Gaddafi se negó a extraditar a estos acusados a la vez que negó cualquier responsabilidad en las acciones terroristas. En marzo de 1999 los seis ciudadanos libios iban a ser hallados culpables y condenados a cadena perpetua por el tribunal parisino que les juzgó in absentia.

Por otro lado, en 1987 Gaddafi concedió refugio a Abu Nidal, expulsado de Damasco por Assad, cuya organización siguió perpetrando atentados y asesinatos. Según investigaciones periodísticas, Gaddafi estableció un estrecho vínculo de amistad con el sanguinario y paranoico disidente palestino (considerado por muchos investigadores un agente doble a sueldo del Mossad israelí), hasta que las circunstancias internacionales le aconsejaron deshacerse de él, mandándolo a Irak.

5. Años 90: inhibición exterior y dificultades domésticas; la oposición al régimen

En 1980 los novelistas Dominique Lapierre y Larry Collins caracterizaron a Gaddafi en su best seller de política-ficción El quinto jinete como un iluminado delirante que está a punto de sumir a Nueva York en el apocalipsis nuclear haciendo estallar una bomba de hidrógeno escondida por sus secuaces en Manhattan. Como botones de muestra del grado de demonización que Gaddafi alcanzó en Occidente y en Estados Unidos en particular, pueden servir las afirmaciones que de él hicieron, en 1981 y 1986 respectivamente, el entonces vicepresidente con Reagan, George Bush padre, y Reagan mismo: para ellos, Gaddafi era "un megalómano capaz de desencadenar la tercera guerra mundial con el único fin de aparecer en la primera página de los periódicos" y el "perro loco de Oriente Próximo".

Durante dos décadas el dictador libio fue uno de los personajes más estridentes, imprevisibles y denostados de la escena internacional. Diez años antes que el presidente irakí Saddam Hussein y veinte antes que el renegado y terrorista saudí Osama bin Laden, el fundador y líder absoluto de la Jamahiriya Libia recibió el papel, interpretado por él, daba la impresión, con verdadero gusto las más de las veces, de pesadilla de Occidente y supervillano internacional.

Pero al estrenar su tercera década en el poder, el cincuentón en ciernes enfrió sus arrebatos de juventud, adquirió una cualidad inédita en él, la paciencia, restringió sus pronunciamientos públicos y, en definitiva, optó por la inhibición. Si en 1973, durante la cuarta guerra árabe-israelí, había mostrado cicatería militar con la excusa de que Sadat no le había puesto al tanto de sus planes bélicos, Gaddafi exhibió una actitud sumamente prudente a lo largo de la crisis internacional provocada por Saddam Hussein en agosto de 1990 con su invasión de Kuwait. Trípoli se abstuvo de apoyar a Irak con expresiones de solidaridad y de hecho le pidió que desocupara el emirato, pero ni condenó la invasión ni aceptó sumar tropas al dispositivo militar panárabe para la defensa de Arabia Saudí, el cual, con Egipto y Siria a la cabeza, fue aprobado por la Liga Árabe en una votación que registró como únicos votos contrarios los de Libia y la OLP.

Como se anticipó arriba, Gaddafi mantuvo rotas las relaciones con Bagdad desde el comienzo de la guerra contra Irán en septiembre de 1980 hasta el 12 de septiembre de 1987. La consolidación del eje Trípoli-Teherán en junio de 1985 con la firma de una "alianza estratégica" pilló a Saddam completamente enfangado en una terrible guerra de desgaste con el enemigo persa. Ni antes ni después existieron grandes simpatías mutuas entre dos dictadores conocidos, entre otras cosas, por sus desmedidos egos.

Ahora, cuando los países árabes tenían que posicionarse sobre la agresión de Irak y Kuwait y sobre la vasta ofensiva militar multinacional que, con la autorización de la ONU y el liderazgo de Estados Unidos, aguardaba a Saddam, Gaddafi se escudó tras sus fórmulas terceristas y una ambigua postura antibelicista. Ni con unos ni con otros, no tuvo ambages en desdeñar como "locos" a las dos partes en conflicto.

Con escasa convicción y menor repercusión, el coronel protagonizó un intento de mediación basado en una propuesta de cuatro puntos: la evacuación irakí de Kuwait; el despliegue en el emirato de fuerzas de pacificación de la ONU; la instalación en Arabia Saudí de un dispositivo de seguridad árabe-islámico en lugar de los ejércitos occidentales; y la celebración de una reunión conciliatoria entre Saddam y el rey Fahd, cita que el monarca saudí (quien el año anterior, en la cumbre de la Liga Árabe en Casablanca, había tenido que soportar la provocadora bocanada de humo lanzada sobre su cara por un Gaddafi fumador) se apresuró a rechazar. Su "solución árabe" a la crisis del Golfo no fue escuchada, pero, por lo menos, la súbita satanización del dictador irakí le reportó el beneficio de pasar a un tranquilo segundo o tercer plano en el pensamiento de las opiniones públicas occidentales.

Por otro lado, la aportación de Gaddafi al proceso de paz de Oriente Próximo emprendido por palestinos, jordanos, sirios e israelíes tras el final de la Guerra del Golfo en 1991 no fue ni constructiva ni dañina, sino simplemente inexistente: a lo largo del tortuoso proceso, el líder libio, que mantenía intacta su fobia antiisraelí, se limitó a recordar de cuando en cuando su total rechazo a unas negociaciones políticas que le parecían una pérdida de tiempo.

Con su volubilidad característica, Gaddafi aunó en estos años los gestos fraternos y los agravios en sus tratos con Arafat: en abril de 1992 se deshizo en atenciones médicas y personales con el dirigente palestino cuando éste sufrió un accidente de aviación en el desierto de Libia, pero en septiembre de 1995 ordenó —la medida fue luego revocada— la expulsión de los 30.000 residentes palestinos como represalia por la puesta en marcha de la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza.

La persistencia de las conspiraciones internas y las sanciones de la ONU

Opacada por su hiperactividad exterior y, en los primeros años, hasta la fundación de la Jamahiriya en 1977, por su ímpetu doctrinario, la historia de la oposición interna al régimen de Gaddafi discurrió rodeada de rumores, secretismo y algunas certezas, pero parcas en detalles. La larga, muy larga secuencia de complots golpistas, algunos ejecutados pero suprimidos, otros desarticulados a tiempo y algunos más sólo insinuados, arrancó inmediatamente después del movimiento revolucionario del 1 de septiembre de 1969.

Ya en diciembre de 1969 Gaddafi, como se apuntó arriba, con la posible ayuda de la CIA, malogró un movimiento en su contra; los presuntos cabecillas, los ministros de Defensa, Adam Said Hawaz, y del Interior, Musa Ahmed, dos tenientes coroneles que no eran miembros del CMR, fueron arrestados y sus carteras idas a manos respectivamente del propio Gaddafi y del segundo oficioso del CMR, el coronel Abdul Salam Jalloud, convertido de paso en viceprimer ministro.

Por cierto que Jalloud, un año más joven que Gaddafi y amigo suyo desde la infancia, afianzó su posición en julio de 1972 con su ascenso a primer ministro, función que desempeñó hasta la puesta en marcha del Comité General Popular en 1977; durante una década más, el esquivo número dos de la Jamahiriya, retratado por medios internacionales como un pragmático y un realista permeable a la desafección, continuó en la brecha como miembro del Secretariado del Congreso General Popular, organizador de los comités revolucionarios, supervisor del sector petrolero y ejecutor de misiones diplomáticas de alto nivel. Por épocas, Jalloud fue ministro del Interior, de Economía y de Finanzas, antes de renunciar a todos sus cometidos gubernamentales en 1979. Sus relaciones con Gaddafi fueron como mínimo ambiguas, hasta que el líder, temeroso de su poder e influencia, decidió enfrentársele y apartarlo de la escena.