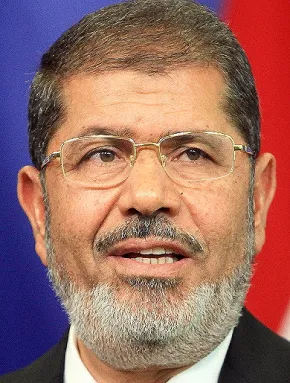

Mohammed Mursi

Presidente de la República (2012-2013)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

El 3 de julio de 2013, al año de asumir la Presidencia de Egipto, el islamista Mohammed Mursi fue derrocado por el Ejército, el mismo del que recibió el poder. El movimiento castrense, un golpe de Estado en toda regla, se produjo en el cuarto día de unas gigantescas protestas populares en demanda de la dimisión del mandatario, acusado de autoritarismo, de mala gestión y de pretender imponer una agenda islamizadora, y 48 horas después del ultimátum lanzado por los generales. El drástico final del Gobierno de Mursi y los Hermanos Musulmanes, que poseían una legitimidad electoral incontestable pero que han terminado sucumbiendo a la presión combinada de la sociedad civil secular y las Fuerzas Armadas, certifica el estrepitoso fracaso de la transición democrática abierta en 2011 tras la Revolución de Tahrir y la caída del régimen de Hosni Mubarak. Al cabo de dos años perdidos, deshecho el marco institucional y cientos de muertos que lamentar, Egipto, más dividido y maltrecho que nunca, se dispone a emprender sin Mursi un nuevo y sumamente incierto proceso constitucional, arbitrado otra vez por los militares, eternos directores de la política nacional, y con los Hermanos Musulmanes, la mayor fuerza política del país, abocados a la represión.

El triunfo de Mohammed Mursi, el candidato de los Hermanos Musulmanes, en las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2012 dio un desenlace hasta cierto punto paradójico al alzamiento popular que destronó a Mubarak. Por de pronto, supuso una mudanza histórica de poder de naturaleza democrática y visó el cambio de régimen, con todas las implicaciones internas y regionales que el hito conllevaba, tras año y medio de tortuosa transición política. Pero los vencedores en las urnas, pese a su potente arraigo social, no fueron los protagonistas de aquel levantamiento que asombró al mundo, obra principal de un movimiento juvenil no confesional que ahora vio el colofón a sus esfurerzos con un sentimiento de decepción. Como en Túnez, los islamistas egipcios ni iniciaron la protesta ni fueron luego la punta de lanza de la revolución, pero se convirtieron en sus grandes beneficiarios políticos.

El nuevo hombre fuerte de Egipto no lo era tanto en el sentido de que pertenecía a una organización donde la colectividad cuenta más que los individuos. Además, llegó al cargo de manera bastante azarosa e insospechada, partiendo de un cuasi anonimato y beneficiándose de la renuncia (El Baradei), la descalificación legal (el candidato original de la Hermandad, Jairat El Shater) o el desfondamiento de otros aspirantes que podían hacerle sombra. Al final, Mursi, concurriendo en nombre del partido creado por los Hermanos, el de la Libertad y la Justicia (PLJ), y alcanzando para su robusta y paciente agrupación, tras 84 años de andadura, 57 de ilegalidad y 27 de semitolerancia electoral intercalada con olas de persecución, la meta trazada desde que renunció a la vía subversiva, se impuso en la segunda vuelta y por escaso margen al último primer ministro de Mubarak, Ahmad Shafiq, exponente del aparato del anterior régimen.

Mursi, un doctor en ingeniería formado en California, transmitía la imagen típica de los dirigentes de la cofradía-movimiento del Islam sunní, cuyo espíritu sigue siendo coránico y panislamista: cultivado, piadoso, conservador, austero, grisáceo y sin carisma apreciable. En vísperas de la revuelta de Tahrir había respaldado la plataforma opositora del moderado El Baradei antes de adherirse sobre la marcha a la algarada contra Mubarak, aunque no jugó un papel reseñable en la misma. En los turbulentos meses que siguieron a la caída del autócrata, trufados de episodios de violencia política y religiosa, los islamistas practicaron una connivencia tácita con la junta militar del mariscal Tantawi, engañoso regente de la transición, para sacar adelante la mini Constitución provisional y celebrar entre noviembre de 2011 y enero de 2012 unas elecciones legislativas, las cuales fueron ampliamente ganadas por el PLJ y sus aliados.

La frialdad de los Hermanos, no obstante ensalzar el sacrificio de los revolucionarios, frente a los desmanes represivos y las maniobras políticas del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fue muy criticada por los manifestantes laicos. Pero al aproximarse las elecciones presidenciales, las ambiguas relaciones entre los dos principales poderes fácticos de Egipto, con unos programas incompatibles, derivaron en un tenso antagonismo con visos de confrontación. El manifiesto electoral del PLJ incidía en la reducción de las desigualdades económicas y en la primacía efectiva de la Sharía, pero en armonía con la "mayoría parlamentaria" y con respeto a los derechos y libertades fundamentales. Mursi defendía el carácter civil del Estado, que no debía ser "ni militar, ni teocrático". Los Hermanos, que exhiben el lema de El Islam es la solución, negaban y niegan cualquier contradicción entre principios coránicos y democráticos porque los primeros amparan a los segundos, arguyen. En otras palabras, creen que el debate secularismo versus religión carece de sentido en Egipto.

Luego de tomar posesión el 30 de junio de 2012 como el quinto presidente de la República Árabe de Egipto y de nombrar un Gabinete dominado por tecnócratas, Mursi, prodigando palabras de concordia y unidad, empezó a emitir decretos ejecutivos. Unos, como el despido de Tantawi y la invalidación de las enmiendas supraconstitucionales dejadas por los militares, podían ser valorados en términos positivos para la democracia. En cambio, otros, como la autoconcesión de poderes con inmunidad judicial mientras durase la fase constituyente, pusieron en solfa su discurso garantista y soliviantaron a los sectores laicos y liberales, echados de nuevo a la Plaza Tahrir por lo que les parecía una reacción autoritaria del poder recién inaugurado. El decretazo de Mursi, luego revocado, y el texto de la nueva Constitución, aprobado en referéndum, desataron una violenta contestación callejera en diciembre de 2012.

De cara al exterior, el Gobierno de Mursi se propuso devolver a Egipto el papel central que por razones históricas, geográficas y demográficas le correspondía en el tablero de Oriente Próximo. Su interpretación de este viraje entrañaba un alambicado juego diplomático a varias bandas, algunas tradicionales, otras nuevas: los mantenimientos del Tratado de Paz con Israel y de la abultada ayuda económica de Estados Unidos; los tratos especiales con los palestinos de Hamas en Gaza; el combate a las partidas alqaedistas del Sinaí; y una compleja relación triangular con Arabia Saudí (wahhabíes) e Irán (shiíes) en la que confluía una trama de intereses religiosos, políticos y estratégicos muchas veces contrapuestos. Ante la guerra civil de Siria, El Cairo se posicionó rotundamente del lado de los rebeldes y en contra del régimen baazista de Assad, con el que Mursi terminó rompiendo relaciones diplomáticas.

Al comenzar 2013, resultaba evidente que el Egipto de Mursi estaba tomando unos pésimos derroteros. La imparable polarización social, las manifestaciones casi diarias, los chispazos de violencia comunitaria, el rechazo de la oposición a las ofertas de diálogo del presidente y las advertencias del alto mando militar a los partidos civiles de que no iba a permitir que el país se hundiera en el caos alimentaron el temor a que el proceso político pudiera descarrilar. El estado de las finanzas públicas y la economía, calamitoso, era parejo al de la política. A principios de junio, la joven democracia egipcia alcanzó unas cotas insólitas de confusión y disfuncionalidad al declarar el Tribunal Constitucional ilegales la elección de la Cámara alta del Parlamento y la composición de la Asamblea Constituyente que había elaborado la Carta Magna; a estas alturas, la Cámara baja llevaba un año disuelta y las elecciones legislativas que debían haberla reactivado estaban pospuestas sine díe.

El 30 de junio, Tamarrud (rebelde), un movimiento cívico de repudio a Mursi que venía denunciando el sectarismo del Gobierno de la Hermandad, la degradación de las condiciones económicas y la impunidad de los abusos policiales, consiguió convocar a cientos de miles de ciudadanos, convertidos en millones a las pocas horas, en El Cairo y otras ciudades con una única exigencia: la marcha inmediata del presidente. La campaña tenía el respaldo del Frente de Salvación Nacional, la coalición de partidos laicos y liberales coordinada por El Baradei. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas dieron un ultimátum de 48 horas al oficialismo para que negociara con los manifestantes una salida de la crisis. Mursi rechazó la amenaza de los uniformados, pero su Gabinete empezó a desintegrarse. Los choques entre opositores y partidarios se cobraron las primeras víctimas. El 3 de julio vencía el ultimátum militar y los hechos se precipitaron. Mursi ofreció un Gobierno de concentración, pero se negó a dimitir. La protesta popular alcanzó su punto álgido.

Finalmente, el Ejército consumó la toma del poder con el despliegue de las tropas y el anuncio por el general Abdel Fatah al-Sisi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, flanqueado por Baradei y otros líderes civiles y religiosos, de la remoción de Mursi, quien fue detenido, la disolución del Parlamento, la suspensión de la Constitución y la designación del presidente del Tribunal Constitucional, Adli Mansour, como jefe de Estado interino, hasta la celebración de nueva elecciones.

(Texto actualizado hasta julio de 2013)

1. Ingeniero y dirigente de los Hermanos Musulmanes

2. Discreción de movimientos durante los sucesos revolucionarios de 2011

3. Cooperación con la junta militar, creación del PLJ y triunfo en las elecciones legislativas

4. Las presidenciales de 2012: candidato alternativo de la Hermandad, forcejeos con el Ejército y victoria sobre Ahmad Shafiq

5. Una presidencia accidentada: decretos ejecutivos, caos institucional y conflictividad permanente

6. La revuelta de julio de 2013: el movimiento Tamarrud, golpe militar y derrocamiento de Mursi

1. Ingeniero y dirigente de los Hermanos Musulmanes

Oriundo de Ash Sharqiyah, una de las gobernaciones del delta del Nilo, hijo de granjeros propietarios de sus tierras y el mayor de cinco hermanos, cursó la carrera de Ingeniería en la Universidad de El Cairo hasta la obtención de la licenciatura, en la especialidad de Metalurgia, en 1978. Entre el primer ciclo universitario, concluido con la diplomatura, y el segundo ciclo el joven prestó el servicio militar de un año de duración y sirvió en una unidad de guerra química del Ejército egipcio.

En 1979, con 28 años, se casó con una prima que tenía 17, Nagla Ali Mahmoud. Los seis años siguientes, ayudado por una beca, los pasó junto con su joven esposa en Estados Unidos, en California, donde en 1982 obtuvo el doctorado por la Universidad del Sur (USC) con excelentes calificaciones y más tarde dio clases con un contrato de profesor asociado en el campus de Northridge de la Universidad Estatal (CSU). Por una temporada impartió magisterio también en Libia. En California vinieron al mundo dos de los cinco hijos de la pareja, cuatro varones y una chica (y que hasta la fecha le han dado tres nietos), los cuales obtuvieron la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. En 1985 Mursi retornó a Egipto y se aseguró una sólida posición profesional merced a una plaza de profesor titular en la Universidad de Zagazig, la capital de Ash Sharqiyah. En los 25 años siguientes, Mursi iba a impartir la docencia y a dirigir el Departamento de Ingeniería de la Universidad.

Sin embargo, las inquietudes religiosas y políticas rondaban al cultivado ingeniero, un musulmán devoto desde que en la infancia su madre le enseñara a recitar asiduamente el Corán. Ya en 1979, el año de su boda, Mursi se afilió a los Hermanos Musulmanes ( Al Ijwan Al Muslimin), la histórica cofradía-movimiento del Islam sunní, fundada por el intelectual islámico Hassan al-Banna en 1928 y sobre la que desde 1954, cuando el triunfante régimen republicano les acusó de intentar asesinar a Nasser, pesaba una prohibición oficial. El sucesor de Nasser en 1970, Sadat, había rebajado considerablemente los niveles represivos y venía tolerando las actividades sociales y caritativas –que no políticas o proselitistas- de la Hermandad, que incluso fue reclutada como fuerza de choque para amedrentar a los opositores de la izquierda laica.

Esta, a cambio, reiteraba periódicamente que había roto con su pasado violento e intransigente con todo lo que supusiera modernidad a la occidental, que rechazaba los métodos subversivos y que apostaba exclusivamente por la vía pacífica y gradualista para implantar su programa básico del gobierno islámico regido por el Corán, la Sunna y la Sharía; eso, en Egipto de entrada, pero sin renunciar a la vocación transnacional, conforme al principio de la Umma. El respaldo social de la Hermandad, incluidas las clases profesionales liberales, era amplio y su presencia en las esferas educativa y cultural más que notable. La mayor parte de sus cuadros dirigentes poseía formación cualificada y empleos de buena posición, como médicos, profesores de universidad, abogados y administradores, o procedían de acomodadas familias de propietarios rurales.

Mursi se incorporó a la organización en un momento en que a esta se le estaban poniendo las cosas difíciles de nuevo por la proliferación de las expresiones islamistas más radicales, que buscaban la caída del régimen por las vías revolucionaria y terrorista, varios de cuyos militantes procedían de sus filas. Uno de estos grupúsculos extremistas, infiltrado en el Ejército, asesinó en 1981 a Sadat, meses después de desatar el rais una gran redada policial en medios opositores que no hizo excepción con los Hermanos. El nuevo presidente salido de las Fuerzas Armadas, Hosni Mubarak, empezó adoptando una estrategia menos rigurosa con los Hermanos. Dejando intacta la proscripción oficial, blindada bajo el estado de emergencia, Mubarak excarceló a numerosos dirigentes y concedió libertad de movimientos a su tercer guía general (Murshid Al-Am) o líder supremo, Umar al-Tilmisani, quien aplaudía la distinción por el Gobierno entre ellos, los islamistas moderados, y las facciones subversivas, objeto de una sañuda persecución.

Candidatos de la Hermandad fueron autorizados a participar en las elecciones legislativas de 1984, el año anterior a la instalación de Mursi en la Universidad de Zagazig, pero no como tales, sino inscritos en las listas de un partido legal de corte liberal, el Neo Wafd. En las votaciones de 1987 los Hermanos, sin lugar a dudas la primera fuerza de la oposición, participaron coaligados con dos agrupaciones socialistas bajo la etiqueta de la Alianza Islámica y en las de 1990 practicaron el boicot, frustrados por las continuas cortapisas a su aspiración de participar más activamente en la vida política y por las trapacerías del régimen para asegurar la hegemonía parlamentaria de su partido, el Nacional Democrático (PND).

Mursi empezó a hacerse notar en la Hermandad hacia 1992, bajo el liderazgo del murshid Mohammed Hamid Abu al-Nasr y coincidiendo con el inicio de otra etapa de represión estatal en respuesta al tremendo desafío terrorista de la Asamblea Islámica y la Jihad Islámica, principales agrupaciones del integrismo armado. Ingresó en el nuevo Departamento Político, concebido para reforzar la estrategia del movimiento de operar dentro del sistema, y en 1995 se sentó también en la más restringida Oficina de Orientación (Maktab Al-Irshad), máximo órgano de decisión, de una quincena de miembros.

Para entonces, Mursi ya había culminado el proceso de capacitación religiosa y doctrinal, meticulosamente testado por los oficiales competentes durante una serie de años, que le certificaba como un hermano con plenos derechos en la organización, integrante de su círculo más interno. La membresía en la Hermandad abarcaba y abarca una jerarquía de cinco grados o rangos, el mayor de los cuales, ach'mal (hermano trabajador), habilita al aspirante para participar en las elecciones internas y a competir por los puestos dirigentes. Los otros cuatro rangos, de menos a más en cuanto a piedad comprobada, autoridad en la predicación y el liderazgo, y conocimiento del Corán, el Hadith y la obra del fundador Hassan al-Banna son los siguientes: muhib (partidario); muayyad (seguidor); muntasib (afiliado); y muntazim (organizador).

También en 1995, en plena ola de desafueros del régimen y con cientos de hermanos entre rejas por su sola militancia política, tocaron elecciones legislativas y Mursi se presentó a las mismas como uno de los 150 candidatos de su grupo autorizados a competir como "independientes" por los 44 escaños reservados al sistema mayoritario uninominal. Los obstáculos jurídicos y policiales eran abrumadores y sólo un compañero, Ali Fatah al-Bab, consiguió el escaño en la Asamblea Popular o Majlis Ash-Shaab, la Cámara baja del Parlamento egipcio.

El ingeniero volvió a intentarlo en las votaciones de octubre y noviembre de 2000. Esta vez la Hermandad presentó 76 candidatos con el marchamo de independientes y 17 de ellos, incluido Mursi, tras superar la dura criba de las descalificaciones y los arrestos arbitrarios en el curso de la campaña, pudieron sentarse en el Majlis. A lo largo de su primera legislatura, Mursi, representando a la gobernación de Ash Sharqiyah, ejerció de portavoz oficioso de su grupo y en 2004 figuró entre los animadores partidistas del Movimiento Egipcio por el Cambio (Kefaya), una campaña de protestas políticas y ciudadanas, no de masas pero estridente, que congregó a numerosos colectivos opositores de diversas tendencias, a activistas de Derechos Humanos y a simples ciudadanos sin filiación, todos contrarios al anuncio de la quinta postulación presidencial de Mubarak en 2005.

Los Hermanos no jugaron un papel descollante en el movimiento Kefaya, una especie de preámbulo fallido de la ulterior revolución de 2011, que alzó su voz en un período de desconcierto interno, con acusaciones frecuentes de adocenamiento y conservadurismo a la dirigencia. A ellas se sumaban las aparentes contradicciones entre los planteamientos de las diversas facciones y camarillas, que un día lanzaban mensajes de amistad a la minoría cristiana copta y de conciliación a Occidente, y al otro desplegaban la habitual retórica agresiva contra Israel.

El liderazgo supremo del grupo mudó en estos años por imperativos biológicos: el quinto murshid, Mustafa Mashhur, un rico terrateniente elevado al mando en 1996 pero al que se atribuyó la jefatura efectiva también en la década bajo el liderazgo de su predecesor Abu al-Nasr, falleció en noviembre de 2002 y su sucesor, Maamoun al-Hudaybi, hijo del segundo murshid, Hassan al-Hudaybi (1949-1973), murió a su vez en enero de 2004. El testigo lo tomó entonces un veterano intelectual de línea conservadora, Mohammed Mahdi Akef, convertido en el séptimo guía general.

Mursi perdió el escaño en los comicios de noviembre y diciembre de 2005, celebrados al hilo de la controvertida reelección de Mubarak en las primeras elecciones presidenciales directas y abiertas a candidaturas alternativas, pero en un marco de muy fuertes restricciones legales, que convertían la aparente apertura democrática en una farsa. Pese al fracaso personal, su organización se hizo con 88 escaños y se colocó como la segunda fuerza del Majlis tras el imbatible PND. Se trató del mejor rendimiento electoral en la historia de la Hermandad hasta la fecha, aunque el bloque formado no podía usar más etiqueta que la de los independientes.

Mursi era un hermano propenso a contestar y los encontronazos con las autoridades resultaban inevitables. En mayo de 2006 fue arrestado por participar en las manifestaciones de apoyo a dos jueces que habían denunciado casos de fraude en las elecciones presidenciales del año anterior. El ex diputado recobró la libertad al cabo de seis meses, en vísperas del anuncio por Mubarak, en guardia desde el avance islamista en las pasadas legislativas, de una segunda reforma constitucional concebida para afianzar la marginación de la Hermandad en el sistema. En lo sucesivo, los partidos de base religiosa quedaban estrictamente prohibidos, las elecciones perdían la supervisión judicial y las candidaturas presidenciales de partidos legales veían aliviadas un poco los requisitos legales para concurrir mientras que los de las candidaturas independientes se mantenían invariablemente severos.

En 2007 Mursi participó en la redacción del programa político de un hipotético partido legal de la Hermandad, que entre otros aspectos negaba a las mujeres y a los hombres no musulmanes el derecho a presentarse candidatos a la Presidencia de la República, y reclamaba un consejo especial de clérigos islámicos capaz de vetar la legislación parlamentaria no conforme con los preceptos de la fe islámica. El polémico documento, muy tradicionalista, sirvió al régimen de Mubarak para reafirmarse en sus tesis de que la oposición política con militancia confesional no ofrecía al país más alternativas que la regresión democrática y el conflicto social.

2. Discreción de movimientos durante los sucesos revolucionarios de 2011

En febrero de 2010, semanas después de la elección interna del veterinario Mohammed Badie como octavo murshid, y con el ambiente nacional bastante enrarecido por el fuerte descontento social -cuyo rostro más visible era el de los jóvenes universitarios- y por las señales de que al añoso Mubarak le acosaba una grave enfermedad, Mursi fue uno de los dirigentes de la Hermandad que se dejó ver en complicidad con Mohammed El Baradei, el ex director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y Premio Nobel de la Paz de 2005, el cual regresó a su país para denunciar a los cuatro vientos la falacia democrática que se vivía en Egipto y aglutinar tras su figura de prestigio a toda la oposición, crónicamente fragmentada (islamistas, liberales, laicos, nacionalistas, socialistas y nasseristas) y sin líderes creíbles.

La plataforma opositora impulsada por Baradei y secundada entre otros por Mursi dio lugar a la Asociación Nacional por el Cambio (ANC), conglomerado de políticos profesionales, intelectuales y otros representantes de la sociedad civil que reclamó al régimen la revocación del estado de emergencia y la reforma de la Constitución para reintroducir la supervisión judicial de los procesos electorales, limitar los mandatos presidenciales y -cuestión crucial para la Hermandad y para el mismo Baradei, quien sugirió su disposición a dar ese paso- consagrar la igualdad de oportunidades de todos los que quisieran postularse a la jefatura del Estado, fueran afiliados partidistas o no.

Las elecciones legislativas del 28 de noviembre y el 5 de diciembre de 2010, todo un compendio de prácticas fraudulentas, abusos mediáticos y desafueros represivos, demostraron a las claras que el régimen no estaba dispuesto a ceder un milímetro en las reclamaciones de la oposición. Los Hermanos no obtuvieron ningún escaño y ante las evidencias de un gran pucherazo decidieron retirarse de la segunda vuelta. Como resultado, el PND se adjudicó una mayoría apabullante de cuatro quintas partes del Majlis. En realidad, del desastre electoral fueron medio responsables sus propios damnificados, pues los de Mursi, el Neo Wafd, los nasseristas y los progresistas unionistas fueron incapaces de articular un frente común. También ignoraron el llamamiento al boicot de la primera vuelta lanzado por Baradei, haciendo de la ANC papel mojado. La actitud positiva de los islamistas antes de la primera vuelta, cuando ya resultaba claro que las manipulaciones iban a ser masivas, resultó más extraña porque previamente, en junio, habían puesto el grito en el cielo por el resultado de la elección del Consejo de la Shura, que les privó de toda representación en la Cámara alta.

Aunque no armonizaban su estrategia electoral, el grupo de Mursi y Baradei si estaban de acuerdo en un punto fundamental: preferían evitar la confrontación directa con el poder para forzar los cambios democráticos. Esta estrategia legalista y acomodaticia fue radicalmente impugnada por la juventud, que el 25 de enero de 2011 prendió la llama de un levantamiento popular devenido verdadera revolución de masas con una meta rupturista: acabar con la larga autocracia de Mubarak y liquidar el régimen del PND.

Ni Mursi ni sus colegas de la dirigencia de la Hermandad jugaron un papel digno de reseñar en la llamada Revolución de Tahrir. En los primeros días de la protesta, el 28 de enero, él y otros 34 altos responsables de la cofradía fueron detenidos y confinados en la prisión de Wadi El Natrun, al noroeste de El Cairo. Dos días después los policías que los custodiaban abandonaron sus puestos y unos civiles residentes en la zona les pusieron en libertad. Según parece, el régimen amenazó a la Hermandad con meter entre rejas al murshid Badie si se alineaba claramente con el Movimiento de la Juventud 6 de Abril, portaestandarte de la revuelta, aunque muchos miles de seguidores y afiliados no dudaron en unirse a las multitudinarias manifestaciones convocadas por las fuerzas laicas.

Tras la renuncia forzada de Mubarak el 11 de febrero y la asunción de los poderes ejecutivo y legislativo por una junta militar de facto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), a la cabeza del cual se situó el ministro de Defensa y mariscal Mohammed Hussein Tantawi, la Hermandad adoptó un tono más reivindicativo y, poco más o menos, se erigió en guardián de los objetivos de una revolución popular que no había hecho. Las presiones de los islamistas, esta vez echados a la calle de manera oficial compartiendo las demandas de los jóvenes revolucionarios, resultaron decisivas para la caída del Gobierno del PND y el primer ministro Ahmad Shafiq, al que sustituyó el Gabinete técnico de transición de Essam Sharaf, un independiente totalmente favorable al cambio de régimen y bien visto por los Hermanos.

3. Cooperación con la junta militar, creación del PLJ y triunfo en las elecciones legislativas

A continuación, la Hermandad dio un voto de confianza a las promesas democráticas de las Fuerzas Armadas, teóricas garantes de la transición pacífica, aunque los soldados no iban a tardar en volver sus armas contra los congregados en la plaza Tahrir, con el resultado de varios muertos. Así, aceptó sentarse en el comité de reforma constitucional creado por la Junta y, a contracorriente de las fuerzas opositoras laicas (incluido Baradei) pero al igual que el viejo oficialismo en torno al ahora moribundo PND, pidió el sí en el referéndum del 19 de marzo que validó las enmiendas elaboradas por el panel de juristas nombrado por los militares y que iban a componer la Declaración Constitucional o Constitución Provisional reducida (63 artículos) para regir el país hasta la celebración de elecciones generales en los próximos meses.

Los cambios, centrados en la democratización de la elección presidencial, satisfacían a los islamistas de Mursi, que no veían a Egipto, sumido en la incertidumbre y la tensión, preparado para soportar una transición larga con un proceso constituyente sin atajos. El posicionamiento encerraba sin embargo un cálculo interesado: a los Hermanos les convenían unas elecciones legislativas tempranas, este mismo año, pues ellos eran con diferencia la organización política más organizada y mejor enraizada en la sociedad egipcia, que contaba desde ya con un electorado nutrido y disciplinado. Quien ganara las elecciones legislativas pasaría a controlar la elaboración de la Constitución permanente.

Los Hermanos no tenían que transformarse en un partido, estructura formal a la que este antiguo movimiento político, religioso y social trascendía ampliamente; les bastaba con dotarse de uno y luego colocarlo en su órbita tras una fachada de independencia nominal. El 30 de abril de 2011, al amparo de la liberalización por el CSFA de la norma que regulaba la formación de partidos políticos (entre los que ya no se encontraba el PND, disuelto por orden judicial el 16 de abril, tres días después de las detenciones de Mubarak y sus hijos), la Hermandad lanzó el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ). Mursi fue nombrado presidente de la formación por la Oficina de Orientación de la Hermandad, de la cual dejó de ser miembro. Otros dos integrantes de la cúpula islamista, Essam El Erian y Saad El Katatni, le flanquearon como vicepresidente y secretario general, respectivamente.

El PLJ fue presentado por sus artífices como una agrupación no sectaria abierta a todo egipcio –incluidos los cristianos coptos, ahora mismo objeto de sangrientas agresiones por extremistas de las corrientes islamistas salafistas, próximos rivales electorales de los Hermanos- que aceptara los términos de su programa, el cual no era de tipo "religioso", sino "civil con un referente islámico". El referente confesional era en todo caso bastante intenso, a la luz del manifiesto de principios y objetivos. De esta manera, el PLJ hacía hincapié en la supremacía de la ley islámica, en cuyas bondades y ventajas confiaba "la mayoría del pueblo egipcio". La Sharía misma contenía el respeto a las creencias y costumbres de los adeptos de otras religiones monoteístas, en especial "nuestros hermanos cristianos", así que su aplicación en todos los ámbitos legales era perfectamente compatible con el marco constitucional de derechos y libertades.

El partido consideraba imprescindibles las menciones en la futura Carta Magna (ya recogidas en su artículo segundo por la derogada Constitución de 1971 y también por la Declaración Constitucional recientemente promulgada por el CSFA) del Islam como la religión oficial del Estado, del árabe como su lengua oficial y de la Sharía como la principal fuente de legislación. Mientras que la Sharía prevalecía en la elaboración y el cumplimiento de la ley, por otro lado "el pueblo" era la "fuente del poder", así que la primera debía aplicarse en consonancia con "la mayoría parlamentaria".

La formación de Mursi se declaraba portadora del "espíritu de la Revolución del 25 de enero hecha por el gran pueblo egipcio y vigilada por el valiente Ejército egipcio". Por lo tanto, asumía los objetivos políticos de la separación efectiva de poderes, la garantía del pluralismo y la diversidad, el respeto a los Derechos Humanos, la soberanía y la unidad nacionales, la naturaleza civil del Estado, que no sería ni "militar" ni "teocrático", y la justicia social. Si la Sharía era coherente con un marco de libertades fundamentales, la Shura, esto es, la consulta de los musulmanes que busca el consenso, era otro principio islámico equiparable a "democracia." En cuanto a la economía, los islamistas no cuestionaban el modelo de libre mercado, pero Egipto sí debía avanzar hacia un "desarrollo económico integrador, sostenible y equilibrado". Además, el PLJ aseguró que no pensaba presentar candidato a las elecciones presidenciales, para las que, sin embargo, no consideraba "apropiadas" las postulaciones de mujeres y coptos; estos colectivos, en cambio, sí podían tener representantes en el Consejo de Ministros.

Mursi y los suyos eran reacios a sumarse a los manifestantes que clamaban por la lentitud del proceso de transición, la permanencia en prisión y enjuiciamiento, al amparo del aún vigente estado de emergencia, de miles de detenidos desde los sucesos de febrero y la impunidad de quienes habían cometido abusos en el anterior régimen, con Mubarak a la cabeza. Sin embargo, estaban abiertos a la colaboración preelectoral con otras fuerzas opositoras. El 14 de junio los Hermanos anunciaron el lanzamiento de la Alianza Democrática de Egipto junto con una docena -luego ampliada a cerca de la treintena- de partidos y grupos políticos de muy distinto signo. Los socios del PLJ eran entre otros el Neo Wafd, los nasseristas, los progresistas unionistas de izquierda, los salafistas de An Nour, el Partido del Frente Democrático (liberales de centro), el Partido de la Libertad de Egipto (social liberales) y el Partido de la Justicia (centristas).

El propósito de la Alianza era presentar a los comicios una lista conjunta de candidatos y, eventualmente, formar un Gobierno de unidad nacional. El ambicioso proyecto, sin duda muy beneficioso para la todavía nonata democracia egipcia, no prosperó sin embargo al descolgarse en los meses siguientes la mayoría de los coaligados por divergencias insuperables de estrategia y doctrina. En la deserción de los principales partidos laicos, izquierdistas y liberales pesaron las suspicacias por el peso de los Hermanos a través del PLJ.

A finales de julio, los Hermanos y los salafistas realizaron una imponente demostración de fuerza en la plaza Tahrir. En su "viernes de la unidad y la reunificación", la organización de Mursi hizo alarde de sus señas de identidad islámicas y tradicionales con la presencia mayoritaria de hombres barbados y vestidos con galabiya, y de mujeres tocadas con el niqab, coreando consignas religiosas a favor de la Sharía y la profesión básica de la fe del Islam, la shahada ("no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta"). El 28 de octubre el PLJ se abstuvo de participar en otra protesta, la del "viernes de defensa de la Revolución", convocada por 13 partidos y movimientos para reclamar al CSFA que fijara elecciones presidenciales para mayo de 2012 y se comprometiera a traspasar el poder al Ejecutivo salido de las mismas; a este debía corresponder, junto con el Parlamento electo, las decisiones relativas al proceso constituyente, insistían los manifestantes.

Ya en noviembre, en las semanas y días previos a las elecciones legislativas, los Hermanos sí optaron por sumarse a la nueva ola de manifestaciones contra la Junta de Tantawi y sus intromisiones en el proyecto constitucional. El Ejército, a través de un borrador de principios preconstituyentes, había dejado clara su intención de imponer unas prerrogativas militares que darían al CSFA la potestad de tutelar, y llegado el caso suspender y reiniciar, la elaboración de la Carta Magna y, luego de entrar esta en vigor, lo convertirían en un órgano supraconstitucional autónomo del poder civil de turno. Los disturbios y la represión policial, muy cruentos, dejaron 32 muertos hasta el 23 de noviembre y provocaron la dimisión en bloque del Gobierno de Essam Sharaf.

Los Hermanos acudían a los comicios para elegir a los representantes del Majlis, dos tercios de los cuales iban a proceder de listas cerradas y los restantes de listas abiertas, sabiéndose los ganadores, de manera que fiaron al CSFA en su decisión de no retrasarlos a pesar de las violentas algaradas. Seis en total fueron las rondas del complejo proceso electoral, fraccionado por gobernaciones: el primer turno de votaciones fue el 28 y el 29 de noviembre con segunda vuelta el 5 y el 6 de diciembre; el segundo turno los días 14, 15, 21 y 22 de diciembre; y el tercero los días 3, 4, 10 y 11 de enero de 2012.

Las elecciones tuvieron lugar en mitad del cambio de Gobierno con la asunción del nuevo Gabinete tecnocrático de Kamal al-Ganzouri, quien ya fuera primer ministro en la era Mubarak, el cual se estrenó a mediados de diciembre con otro baño de sangre en El Cairo, donde los congregados en Tahrir fueron desalojados sin contemplaciones por la Policía Militar con un balance de 14 muertos. Los resultados de los comicios dieron una mayoría avasalladora a los islamistas de las dos tendencias, la moderada que encarnaba el PLJ de Mursi y la radical que representaban los salafistas del partido An Nour (La Luz), liderado por Emad Abdel Ghaffour.

La Alianza Democrática, completamente señoreada por el PLJ luego de retirarse la mayoría de las formaciones no testimoniales (entre otros se quedaron los nasseristas de izquierda del Karama y una reciente escisión del partido centrista laico Ghad), ganó con el 37,5% de los votos y 235 de los 498 escaños en juego; la decena de puestos hasta completar los 508 de que se componía el Majlis estaba reservada al nombramiento del CSFA. El PLJ en solitario sacó 213 diputados, sumados los de las listas cerradas de partidos elegidos por el sistema proporcional y los de las listas abiertas elegidos por el sistema mayoritario uninominal, que sobre el papel eran individuos independientes pero en la práctica, la mayoría, no.

La mayoría obtenida por la Alianza de Mursi, aunque abultada, era simple. Pero luego venían los 121 escaños metidos por el Bloque Islamista encabezado por An Nour. La aplastante aritmética suponía, además de una derrota estrepitosa de los partidos laicos y progresistas, que las fuerzas islamistas pasaban a controlar el 70% de la nueva Asamblea, más de los dos tercios. Este enorme desequilibrio parlamentario podía alumbrar en teoría una Constitución plenamente identificada con las aspiraciones religiosas conservadoras de los Hermanos y los fundamentalistas salafistas, pero las relaciones entre ellos eran cualquier cosa menos cordiales. Además, estaba por ver en qué términos iba a materializarse el presumible acuerdo tácito entre los Hermanos y el CSFA sobre el tipo de Gobierno y las respectivas esferas de poder en el nuevo Egipto constitucional y democrático.

Por el momento, Mursi y los restantes dirigentes del partido y la cofradía siguieron jugando las cartas de la moderación y la prudencia. Aunque se reafirmaron en que la Sharía sería aplicada sin restricciones, lo que incluiría al consumo público de alcohol, cuando ellos gobernaran, hicieron algunos gestos importantes para aquietar los temores de la minoría copta. El 6 de enero de 2012, en una muestra de acercamiento interreligioso inédita en Egipto, una delegación de los Hermanos encabezada por Mursi asistió a los solemnes actos litúrgicos de la Nochebuena Copta en la Catedral de San Marcos, en el distrito cairota de Abbassiya, donde coincidieron con varios generales del CSFA. En un clima ecuménico y distendido, pudo verse al líder político de la Hermandad estrecharle la mano a Shenouda III, papa de la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría, y departir con los altos mandos militares.

4. Las presidenciales de 2012: candidato alternativo de la Hermandad, forcejeos con el Ejército y victoria sobre Ahmad Shafiq

Con la inauguración el 23 de enero de 2012, un día antes del levantamiento por el CSFA del estado de emergencia vigente desde 1981, del primer Majlis salido de unas elecciones genuinamente democráticas comenzó la cuenta atrás para la redacción de la Constitución y la celebración de elecciones presidenciales. Perseverantes en su línea acomodaticia, los Hermanos se plegaron a los designios de la Junta sobre el calendario político y el proceso constituyente. Así, la tarea de elaborar la Carta Magna iba a recaer en una Asamblea Constituyente con la estructura de un comité de 100 miembros nombrados por el Majlis. Puesto que la Declaración Constitucional emitida por la Junta no precisaba la composición de la Asamblea Constituyente, el PLJ y An Nour decidieron que la mitad de sus miembros fueran diputados y la otra mitad representantes de la sociedad civil.

Esta iba a ser por el momento la única consecuencia democrática de los resultados electorales más allá de la constitución del propio hemiciclo, pues el Gobierno Ganzouri, un Gabinete de paja a las órdenes del CSFA, siguió en su puesto. Parte de la dirigencia de los Hermanos no ocultó su gran disgusto por que se les prohibiera formar gobierno, que era un derecho legítimo, pero otros líderes, Mursi entre ellos, mostraron contención para no abrir una peligrosa confrontación con los militares en la fase culminante de la transición política. Los generales decidieron también que las elecciones presidenciales fueran el 23 y el 24 de mayo, con una segunda vuelta el 16 y el 17 de junio de ser necesario. La Comisión Electoral Presidencial Suprema (CEPS) nombrada por el CSFA estableció los requisitos que debían reunir los candidatos y el plazo para las inscripciones; los aspirantes que no satisficieran las condiciones serían vetados. El ganador de la elección recibiría el poder ejecutivo del mariscal Tantawi el 30 de junio. El CSFA confiaba en que para entonces ya estuviera aprobada y promulgada la nueva Constitución.

El 26 de marzo de 2012, al mes largo de ignorar los Hermanos la huelga general convocada por medio centenar de partidos, sindicatos y organizaciones juveniles, agrupados como Alianza de Revolucionarios Egipcios, para exigir a la Junta la entrega inmediata del poder, arrancó la Asamblea Constituyente con el mal pie de una fenomenal polémica política. El PLJ y An Nour, haciendo valer su abrumadora mayoría legislativa, diseñaron una Asamblea controlada en un 66% por ellos. En la misma sólo figuraban seis mujeres y cinco coptos, a pesar de profesar esta confesión cristiana el 10% de la población egipcia. Alegando que los partidos de Mursi y Ghaffour habían despreciado el consenso con el resto de formaciones en aras de una Asamblea adecuadamente plural y representativa, la mayoría de los grupos laicos, liberales e izquierdistas, incluidos el Bloque Egipcio y el Neo Wafd, anticiparon su boicot a los trabajos constituyentes.

Haciendo oídos sordos a la trifulca provocada, los Hermanos aceleraron los preparativos de cara a las elecciones presidenciales, a las que, contrariamente a lo asegurado cuando la fundación del PLJ el año anterior, deseaban presentarse. Los de Mursi iban a por todas: tras hacerse con el control del Majlis y la Asamblea Constituyente, ahora ambicionaban también la Presidencia de la República, que daba de paso las llaves del Gobierno. El 31 de marzo la Hermandad comunicó que su candidato a la jefatura del Estado era Jairat El Shater, un rico ingeniero y empresario, preso bajo Mubarak y liberado en marzo de 2011, que venía haciendo las funciones de viceguía y responsable financiero del movimiento, sólo supeditado en la jerarquía al murshid Badie, aunque muchos le consideraban el verdadero mandamás.

El número dos nominal de los Hermanos ofrecía un talante muy conservador, contrario a los métodos de acción directa, la agitación callejera y el desorden público, aunque recientemente había apostado por forzar la caída del Gobierno Ganzouri mediante un voto de reprobación parlamentaria. Shater había sido el principal instigador de la expulsión de Abdel Moneim Aboul Fotouh, cabeza del ala reformista y disidente de la línea oficial, muy popular en las bases juveniles, precisamente por desvelar sus intenciones electorales presidenciales. Para mantener las apariencias de la promesa hecha por la Hermandad y el PLJ sobre que no tomarían parte en las elecciones presidenciales (todavía en diciembre de 2011 Mursi había recalcado este punto), Shater dejó de ser miembro formal de la cofradía, pero su candidatura presentaba el serio inconveniente de la condena a siete años de prisión por blanqueo de dinero y pertenencia a organización clandestina que un tribunal castrense le había impuesto en 2008.

Mursi y el secretario general de la Hermandad, Mahmoud Hussein, justificaron el cambio de estrategia porque existían "amenazas para la Revolución y el proceso democrático". Se referían al riesgo de que la Asamblea Constituyente, ya en entredicho por el boicot de sus miembros no islamistas, fuera disuelta por mandamiento judicial, extremo que efectivamente sucedió el 10 de abril, cuando la Corte Administrativa Suprema de El Cairo, en un veredicto que daba la razón a los demandantes de los partidos laicos y liberales, estableció que el comité era irregular porque su composición no era representativa de la sociedad.

Los Hermanos denunciaban también la existencia de candidatos presidenciales "ligados al antiguo régimen". Eran los casos de Omar Suleiman, el poderoso lugarteniente de Mubarak, que fuera director de la Inteligencia General hasta enero de 2011, cuando pasó a fungir por unos días como vicepresidente de Egipto, y de Ahmad Shafiq, último primer ministro del rais. Los islamistas confiaban en que el CSFA hiciera la vista gorda o concediera un indulto a Shater, pero por si acaso definieron una candidatura "de reserva". Esta recayó en Mursi, quien sólo a partir de este momento adquirió la visibilidad pública disfrutada por Shater, Aboul Fotouh y otros hermanos.

El 14 de abril la CEPS vetó a Shater por incumplir la exigencia de no haber estado preso en los últimos seis años como mínimo. Junto con Shater fueron descalificados Suleiman y otros ocho de los 23 candidatos en liza. Entre los excluidos también estaba el popular abogado y predicador salafista Hazem Salah Abu Ismail. Los tres eran potenciales favoritos. Shafiq fue igualmente bloqueado días después de conformidad con la llamada ley de marginación de los antiguos altos cargos del PND, aprobada recientemente por el Majlis con ese fin, pero su nombre volvió a aparecer en la lista definitiva dada a conocer por la CEPS el 26 de abril.

Al final, fue Mursi el candidato presidencial del PLJ. El presidente de la formación islamista partía en un pelotón de doce aspirantes donde sobresalían también Shafiq, que concurría como independiente, Aboul Fotouh, independiente asimismo pero con el respaldo de los salafistas de An Nour, y el veterano Amr Moussa, antiguo secretario general de la Liga Árabe y ministro de Exteriores, que aportaba un potente perfil internacional. Baradei, el candidato más identificado con la Revolución de Tahrir y las reformas democráticas, había declinado presentarse.

En la campaña electoral, desarrollada por los Hermanos en paralelo a sus intentos de derribar al Gobierno Ganzouri y de sustituirlo por otro que reflejara la mayoría política del Parlamento alumbrada por las urnas (el PLJ también era la primera fuerza del Consejo de la Shura, elegido entre el 29 de enero y el 22 de febrero), lo que indicaba a las claras el final de la sintonía con los militares, Mursi se pronunció sobre las cuestiones clave que interesaban a los electores. Sobre el grado y la forma de la influencia del Islam en la vida nacional, el postulante reiteró que Egipto debía seguir siendo un Estado oficialmente islámico y la Sharía la fuente principal de legislación, "el marco general básico que ninguna ley debe cruzar", indicó. Las minorías religiosas, eso sí, tendrían asegurada la libertad de culto. El discurso garantista de Mursi iba destinado a esa mayoría de compatriotas que no iban a votarle y que veían con recelo cómo un solo partido, como antes el PND, estaba en condiciones de acaparar las instituciones políticas del Estado y de redactar una Constitución a su gusto y medida.

En cuanto al sistema de Gobierno, Mursi se inclinaba por uno de tipo mixto, con reparto equilibrado de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento. Este modelo podría funcionar durante un tiempo más o menos largo. Según el dirigente islamista, lo ideal era que Egipto evolucionara hacia un sistema parlamentario puro cuando la democracia estuviera bien consolidada. El plan económico del PLJ no era especialmente original y se apuntaba al deseo general de reducir la pobreza, generar oportunidades laborales para los jóvenes y mejorar los salarios mínimos, pero sin cuestionar los principios del libre mercado. Sí ponía énfasis en la corrección de los agudos desequilibrios sociales a través de políticas fiscales más distributivas e impuestos más progresivos. Yugular la inflación, favorecer el clima de inversiones en la economía productiva y conseguir un crecimiento anual del 7% eran otros objetivos.

Sobre la política exterior, esta seguiría teniendo como pilares el Tratado de Paz con Israel y la cooperación económica de Estados Unidos. Para Mursi, ambos instrumentos iban estrechamente de la mano, tal que si el segundo flaqueara por decisión de Washington, entonces El Cairo estaría en su derecho de revisar el primero. Pero la noción básica era que un Gobierno del PLJ se atendría a todos los acuerdos internacionales suscritos por el anterior régimen.

Los últimos sondeos periodísticos, poco fiables, adjudicaban el primer puesto alternativamente a Moussa, Shafiq y Aboul Fotouh, pero no a Mursi, quien ni siquiera parecía contar para un paso a la segunda vuelta. Sin embargo, la ronda del 23 y el 24 de mayo fue ganada por el candidato del PLJ con el 24,8% de los votos. Tras él, con sólo un punto menos de voto, pasó a la segunda vuelta Shafiq. Moussa y Aboul Fotouh defraudaron las expectativas y fueron superados por Hamdeen Sabahi, del Karama, el Partido de la Dignidad, tercero con el 20,7%. La participación fue baja, del 46%.

En el ínterin hasta la segunda vuelta, una serie de acontecimientos, que reavivaron la tensión política y social, aceleraron el cuarteamiento de las ambiguas relaciones entre el CSFA y los Hermanos. Estos últimos compartieron la indignación general por las sentencias, consideradas poco severas, impuestas el 2 de junio por el tribunal que juzgaba a Mubarak y sus colaboradores. El ex presidente fue hallado culpable de la muerte de 800 manifestantes en la represión de las protestas de 2011 y condenado a cadena perpetua, cuando sus detractores pedían para él la pena de muerte. El Tribunal Penal de El Cairo absolvió a otros seis encausados. Mursi, en un movimiento no muy propio de él, se sumó a los congregados en Tahrir en calidad de "egipcio, padre y revolucionario" para exigir la repetición de los juicios a "los asesinos de la Revolución".

El 14 de junio, luego de llegar los partidos, conminados por los militares, a un acuerdo sobre la composición de la nueva Asamblea Constituyente para dar un menor peso a los representantes políticos e incrementar la presencia de personas cualificadas de la sociedad civil (el nuevo comité constaría de 39 diputados en lugar de 50, de los que 16 serían del PLJ), el Tribunal Constitucional vino a sobresaltar la recta final de la campaña para la segunda vuelta con una doble sentencia de inconstitucionalidad.

Primero, el Tribunal declaraba nula la elección de una tercera parte del Majlis, la reservada a las candidaturas individuales, porque de la misma se habían beneficiado personas afiliadas a partidos en virtud de una enmienda postrera de la normativa electoral acordada por el CSFA y las fuerzas política, en perjuicio de los candidatos independientes. Y segundo, invalidaba la ley de marginación, lo que borraba los obstáculos legales que todavía pesaban sobre la candidatura presidencial de Shafiq. En consecuencia, el Tribunal invocaba la disolución de la Cámara baja. Al punto, el CSFA decretó la clausura del hemiciclo y la asunción de sus funciones legislativas. Los Hermanos encajaron con pasmo la disolución del Majlis, que suprimía de golpe y porrazo su primera e importante plaza de poder institucional, y amenazaron con una "enorme revolución" si el régimen militar sucumbía a la tentación del fraude a favor del hombre del antiguo régimen, Shafiq, que no ocultaba su alegría por la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, las polémicas sentencias propiciaron el cierre de filas del electorado islamista tras la candidatura de Mursi.

El 17 de junio, minutos después de cerrarse los colegios electorales y a la espera de conocer del CEPS los resultados de la segunda vuelta, la televisión estatal anunció que la Junta acababa de aprobar nuevas enmiendas a la Declaración Constitucional que iban a limitar las atribuciones del presidente salido de las dos jornadas de votación. La adenda decretada por los militares establecía que el poder legislativo y presupuestario recaería en el CSFA hasta la celebración de unas nuevas elecciones parlamentarias. Estas tendrían lugar después de la redacción, refrendo popular y promulgación de la nueva Constitución. Si la segunda Asamblea Constituyente, que ya estaba en el punto de mira de la Corte Administrativa Suprema, corría la suerte de la primera o no concluía sus trabajos a tiempo, el comité que tomase el relevo sería formado según el criterio de la Junta. Además, el presidente electo prestaría juramento ante la cúpula castrense, sólo podría declarar la guerra tras recibir el plácet de las Fuerzas Armadas y no se inmiscuiría en la autonomía de los generales para decidir sobre todas las cuestiones relacionadas con el Ejército.

Luego, en la madrugada, Mursi compareció ante los medios para proclamarse vencedor y dar "gracias a Dios, que ha guiado al pueblo de Egipto por el camino de la libertad y la democracia". "Los egipcios unidos tendrán un futuro mejor", indicó, tras subrayar que no iba a presidir el país más poblado del mundo árabe desde "la venganza o el ajuste de cuentas". Sin hacer referencia al anuncio hecho por los militares horas antes, el político se comprometió a edificar un "Estado civil, democrático moderno y constitucional".

El 19 de junio, la enésima maniobra de los generales, que parecía destinada a dejar maniatado al próximo presidente civil, y el retraso de la publicación de los resultados electorales, coincidente con el falso rumor de la muerte de Mubarak, empujaron a Tahrir a miles de irritados seguidores de los Hermanos, a los que se unieron algunos jóvenes revolucionarios laicos y los salafistas. El PLJ pregonaba que, según sus datos, Mursi había ganado a Shafiq de manera incontestable. En efecto, el día 24, con sospechosa dilación, el CEPS declaró vencedor al islamista con el 51,7% de los votos, un resultado bastante ajustado. La abstención había sido del 48%. Al día siguiente, el Gobierno Ganzouri dimitió en pleno.

5. Una presidencia accidentada: decretos ejecutivos, caos institucional y conflictividad permanente

Nada más confirmarse que Mursi era el primer jefe del Estado elegido democráticamente en la historia de este país varias veces milenario, los Hermanos y el PLJ rescindieron su membresía en ambas organizaciones con el fin de que pudiera ser "el presidente de todos los egipcios". La presidencia del PLJ permaneció por el momento vacante. Saad El Katatni, secretario general de la formación hasta enero, cuando fue investido presidente del Majlis, iba a ser elegido para el puesto en octubre.

Mientras desde Washington llegaba el mensaje del presidente Obama sobre que Estados Unidos seguiría "respaldando la transición a la democracia" en Egipto, Mursi dirigió su primer discurso como presidente electo. Sin olvidar las imprescindibles palabras de tributo a los "sacrificios" y a la "preciosa sangre" de los "honorables mártires", el mandatario manifestó que la Revolución continuaba "hasta que todos sus objetivos sean alcanzados". El llamamiento a la unidad nacional de todos los egipcios, musulmanes y cristianos, y la exaltación de los Derechos Humanos y las libertades individuales fueron la médula de la alocución. Asimismo, Mursi certificó que haría honor a todos los acuerdos y convenciones internacionales firmados por Egipto.

A continuación, Mursi inició una ronda de consultas con varias fuerzas políticas con vistas a consensuar, se suponía, la formación de un Gobierno de coalición. La prensa local especuló con que Baradei y otras personalidades del campo secular podrían ocupar cargos de responsabilidad; algunas fuentes informaron incluso que el director de la AIEA y Premio Nobel de la Paz habría recibido la oferta de convertirse en el nuevo primer ministro. La propia Hermandad aseguró que Mursi tenía decidido nombrar vicepresidentes a una mujer y a un copto, y constituir un Gobierno de corte tecnocrático, con una escasa presencia de miembros de su partido y encabezado por una "figura pública independiente". Siguiendo con este espíritu de concordia, el estadista electo mantuvo un distendido encuentro con el metropolitano Bajomious, cabeza temporal de la Iglesia Ortodoxa Copta desde el fallecimiento en marzo del papa Shenouda III.

El 30 de junio de 2012, al día siguiente de hacerlo simbólicamente ante las masas en la plaza Tahrir ("juro por Dios preservar con honestidad el sistema republicano, respetar la Constitución y la ley, proteger los intereses del pueblo y salvaguardar la independencia de la nación y la integridad de su territorio", proclamó a los presentes), Mursi tomó posesión formal como el quinto presidente de la República Árabe de Egipto en la sede del Tribunal Constitucional y no en el Majlis, que llevaba dos semanas cerrado. "Hoy, el pueblo de Egipto pone las bases de una nueva vida de plena libertad, de democracia genuina y estabilidad", dijo rodeado de jueces a las cámaras de la televisión. Horas después, en otra ceremonia rebosante de simbolismo, el presidente fue recibido con todos los honores militares por Tantawi y los generales del CSFA en la base de Heikstep, donde presenció también un desfile de tropas. Mursi posó para una histórica foto de grupo con los capitostes de las Fuerzas Armadas, el estamento del que habían surgido todos sus predecesores en los últimos 60 años -Naguib, Nasser, Sadat y Mubarak- y que había perseguido y reprimido a su gente durante mucho tiempo.

La comentada foto de los 33 uniformados rodeando al barbudo ingeniero islamista de traje y corbata, si se interpretaba como que Mursi y los Hermanos se resignaban a aceptar que el CSFA siguiera tutelando la vida política del país, era totalmente engañosa. Al contrario, el flamante presidente de Egipto se disponía a hacer ejercicio de sus atribuciones ejecutivas para sacudirse el corsé supraconstitucional impuesto por los militares en vísperas del traspaso oficial de poderes. Las nuevas autoridades civiles no aceptaban que los generales mantuvieran un rol decisorio en el proceso político hasta las próximas elecciones generales y aún después. En efecto, entre julio y septiembre de 2012 Mursi, de manera aparatosa, arrojó sobre la mesa las cartas con las que pensaba jugar las grandes partidas de la política nacional: los problemas de seguridad, las espinosas relaciones con los militares y las nuevas relaciones exteriores.

El 8 de julio, para sorpresa general, el presidente ordenó la rehabilitación del Majlis disuelto el 14 de junio. El decreto presidencial no invalidaba –ni podía ni lo pretendía- el fallo judicial del Tribunal Constitucional sobre la nulidad de la Cámara por violación de la ley electoral, sino la decisión ejecutiva del CSFA de cerrar esta parte del Parlamento de manera inmediata y de arrogarse su capacidad legislativa. Además, Mursi dispuso la celebración de elecciones legislativas 60 días después de que la segunda Asamblea Constituyente, que acaba de ponerse en marcha, aprobase la nueva Constitución.

Tras la incertidumbre inicial, el órdago de Mursi, que suponía una abierta declaración de hostilidades a los generales, naufragó por la reacción firme de las dos instituciones cuestionadas. El día 9 el Tribunal Constitucional declaró que sus veredictos eran "vinculantes" para todas las instituciones del país, y que sus decisiones eran "finales e inapelables". Negándole a Mursi la capacidad de interpretar políticamente su fallo del 14 de junio, el Tribunal declaró nulo el decreto presidencial. El Majlis, que había reabierto sus puertas y sesionado durante unos minutos bajo el liderazgo de Katatni, aceptó desconvocarse. El CSFA, por su parte, aunque cuidando el lenguaje, instó a Mursi a dar marcha atrás y a acatar el orden legal. El dirigente había perdido el primer asalto de su pugna con los militares.

Hasta el 24 de julio Mursi no designó un primer ministro en la persona de Hisham Qandil, un oscuro burócrata independiente que venía sirviendo como ministro de Recursos Hídricos e Irrigación en los Gabinetes Sharaf y Ganzouri. La mayoría de los ministerios fueron adjudicados a tecnócratas sin filiación. El PLJ se conformó con una cuota menor y concedió algunos puestos a dos pequeños partidos del islamismo moderado, Al Wasat y An Nahda, que de hecho procedían de sendas disidencias de la Hermandad. El mariscal Tantawi fue confirmado al frente del Ministerio de Defensa y Producción Militar, del que no se separaba desde 1991. En el Gabinete Qandil, que tomó posesión el 2 de agosto, no había ni rastro de la coalición con que algunos sectores liberales y laicos habían llegado a ilusionarse. Los Hermanos no sólo conformaron un Ejecutivo esencialmente monocolor, sino que se desvincularon de su compromiso de otorgar sendas vicepresidencias a una mujer y a un cristiano copto. Se trataba de su segunda gran promesa violada, después de desdecirse de que no iban tras la Presidencia.

El 11 de julio Mursi hizo de Arabia Saudí el destino de su primera salida al exterior. Su reunión con el rey Abdullah en Jeddah, centrada según las partes en los desafíos de la seguridad regional árabe, de la que egipcios y saudíes se consideraban los pilares, abordó el sangriento conflicto de Siria, donde el régimen republicano baazista de Bashar al-Assad llevaba un año largo reprimiendo y combatiendo a sangre y fuego una vasta insurrección popular que estaba adquiriendo proporciones de guerra civil.

Puesto que compartían apuesta por el triunfo final de los rebeldes y el derrocamiento de Assad, los Hermanos y los Saud hallaron en el conflicto de Siria un punto de encuentro sobre el que apoyarse para tratar de restaurar sus relaciones, dañadas desde que Riad intentara por todos los medios impedir la caída de Mubarak en la Revolución de 2011. Además, la doctrina islamista ultraconservadora que profesaban los saudíes, el wahhabismo (mucho más próximo al salafismo), no casaba con la de los Hermanos Musulmanes, que históricamente habían abogado por el panislamismo, la revolución y el activismo político en general. Por otro lado, Mursi necesitaba las inversiones y la ayuda financiera de Arabia Saudí para detener la sangría en la reserva de divisas y enderezar la desequilibrada balanza de pagos egipcia.

El 14 de julio Mursi recibió en El Cairo a la secretaria de Estado Hillary Clinton. El encuentro, al que la parte egipcia puso cierta sordina, sirvió para confirmar que Estados Unidos estaba decidido a apuntalar la democracia egipcia con su cuantiosa ayuda económica, aunque a cambio esperaba de Mursi que no alterara la balanza estratégica regional en Palestina, favorable a Israel. Anteriormente, Mursi, además de avalar el Tratado de Paz egipcio-israelí, había dejado claro también su firme respaldo al establecimiento del Estado palestino en Cisjordania y Gaza con capital en Jerusalén Oriental. A últimos de julio, estadounidenses e israelíes presenciaron con recelo el recibimiento dado por Mursi al primer ministro del Gobierno de Hamas en Gaza, Ismail Haniya, con quien discutió "soluciones" relativas al bloqueo que sufría la franja.

Hamas, partido islamista radical surgido de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, confiaba en que el nuevo poder de El Cairo, con el que tenía profundos vínculos culturales e ideológicos, levantara el sellado de la frontera terrestre egipcia aplicado por Mubarak de común acuerdo con Israel y Estados Unidos. Sin embargo, no había signos claros de que Mursi estuviera dispuesto a dar ese paso. Más bien, el presidente egipcio otorgaba prioridad a la pendiente aplicación del acuerdo de reconciliación interpalestino alcanzado en El Cairo en mayo de 2011 con la mediación egipcia y los auspicios de la Liga Árabe, por el que Hamas y Fatah/OLP, que controlaban Cisjordania, habían decidido zanjar el conflicto que les enfrentaba desde 2007 y negociar la formación de un gobierno de unidad operativo en todos los territorios palestinos autónomos. Días antes de la visita de Haniya, Mursi mantuvo en el Palacio Presidencial de El Cairo un cordial encuentro con el presidente palestino de Fatah/OLP, Mahmoud Abbas, indicando a las claras que no pensaba trastocar la interlocución entre egipcios y palestinos, aunque sí enriquecerla, incorporando a la misma a Hamas.

El 5 de agosto, una partida de jihadistas armados atacó un puesto militar en Al Arish, en el desierto del Sinaí, asesinando a 16 soldados egipcios muertos. El atentado tuvo importantes consecuencias a varios niveles. Por de pronto, el Gobierno comenzó a taponar la red de túneles clandestinos entre Gaza y Egipto, pasadizos subterráneos que constituían una fuente de suministros (y una vía de trasiego humano) crucial para la superpoblada y empobrecida franja.

Tres días después, el 8 de agosto, siguiendo las órdenes del presidente, el Ejército y la Aviación desencadenaron una operación de castigo que según los partes oficiales se saldó en las primeras horas con la muerte de una veintena de subversivos. La ofensiva, sin precedentes desde la guerra de Yom Kippur en 1973, suscitó aprensiones en Israel, a pesar de estar dirigida a aplastar el foco jihadista en el Sinaí, y de desarrollarse en paralelo al cegado de los túneles de Gaza, que según Israel eran un coladero intolerable de armas destinadas a Hamas y a las organizaciones extremistas palestinas. Esta operación bélica de represalia, muy importante para Mursi porque le permitía demostrar que sus credenciales islamistas no estaban reñidas con la obligación de perseguir el terrorismo que como estadista tenía, puso preámbulo a una contundente exhibición de autoridad política que no estaba exenta de riesgos.

El 12 de agosto, de manera inesperada, el presidente cesó de un plumazo al septuagenario Tantawi y lo sustituyó por un general 19 años más joven, Abdel Fatah al-Sisi, director de la Inteligencia Militar y el miembro de menor edad del CSFA. Sisi relevó a Tantawi como presidente del CSFA, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa. La sacudida en la cúpula militar alcanzó también al número dos del CSFA y viejo soldado a las órdenes de Mubarak, el teniente general Sami Hafez Anan, jefe del Estado Mayor, quien dio paso al teniente general Sedki Sobhi, otro oficial de la quinta de Sisi. Por si fuera poco, Mursi, en su paquete de decretos, revocó las enmiendas constitucionales introducidas por el CSFA el 17 de junio de manera unilateral y escogió el momento para nombrar un vicepresidente, que no era ni mujer ni copto, sino varón y musulmán: Mahmoud Mekki, un conocido magistrado independiente, en estrechas relaciones con los Hermanos, prestigiado por su historial de opositor a Mubarak, quien le había arrestado y procesado, y de defensor de la independencia del poder judicial.

Con su espectacular medida del 12 de agosto, al parecer facilitada decisivamente por sectores progresistas del Ejército que estarían dispuestos a una coexistencia sin problemas, Mursi diluyó la perspectiva, inquietante salvo para quienes simpatizaban con la fórmula del contrapeso militar a una hegemonía islamista, de que en Egipto pudiera asentarse un escenario a la turca, es decir, de democracia tutelada por los uniformados, aunque estaba por ver el alcance de la subordinación de las Fuerzas Armadas al mando civil. Ahora bien, Mursi, al despojar de esta prerrogativa al CSFA, y puesto que el Majlis seguía cerrado, pasaba a ostentar el poder legislativo además del poder ejecutivo. El acúmulo de poderes, al margen de si Mursi estaba realmente dispuesto a ejercerlos sin desembozo, puso en alerta a la oposición laica.

6. La revuelta de julio de 2013: el movimiento Tamarrud, golpe militar y derrocamiento de Mursi

(Epígrafe en previsión)

(Cobertura informativa hasta 13/8/2012)