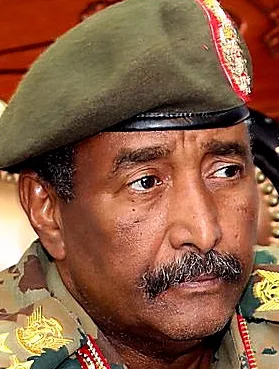

Abdel Fattah al-Burhan

Presidente del Consejo de Soberanía de Transición (2019-)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

| (Nota de edición: esta biografía fue publicada originalmente el 8/5/2019. Véase la nota de actualización para una síntesis de los acontecimientos entre aquella fecha, en la fase inicial de la llamada Revolución Sudanesa, y el estallido el 15/4/2023 del enfrentamiento bélico entre los sectores militares comandados por los generales rivales Burhan y Dagalo, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo de Soberanía de Transición, enfrentados violentamente por el poder). |

En Sudán, cuatro meses de protestas populares contra el régimen del presidente y mariscal Omar al-Bashir desembocaron el 11 de abril de 2019 en la deposición del dictador por sus propios generales, los cuales instalaron un Consejo Militar de Transición (CMT) y anunciaron a la población un proceso democrático. Tan solo un día después del golpe de palacio en Jartum, el jefe de la junta, el teniente general Ahmad Awad ibn Auf, rechazado por los manifestantes, cedió el mando a su colega de escalafón Abdel Fattah al-Burhan, un alto oficial desconocido fuera del Ejército y descrito como un soldado profesional sin ambiciones políticas y ajeno a los desmanes represivos de Bashir, cuyo régimen de 30 años él promete ahora "eliminar de raíz".

Tras convertirse en el jefe de Estado de facto, Burhan dirigió mensajes conciliadores y abrió un diálogo con las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (FFC), la vasta coalición de colectivos sindicales, sociales y partidistas que viene organizando las manifestaciones pacíficas de trabajadores urbanos, estudiantes universitarios y mujeres, y que, avisa, solo se desmovilizará cuando consiga todas sus demandas, políticas y económicas. Los opositores le exigen a Burhan que acorte drásticamente el período de transición a culminar en el elecciones libres, pensado por los militares para dos años, y, sobre todo, que entregue de inmediato el poder a un Gobierno provisional mandado por civiles. Al iniciarse mayo, el CMT insistía en crear un Consejo de Transición de composición cívico-militar paritaria, todo lo más, y tampoco estaba dispuesto a que la Sharía islámica dejara de ser fuente de legislación, en un país donde el 97% de sus habitantes son musulmanes.

Al igual que en la Argelia de Abdelaziz Bouteflika, escenario simultáneo de una crisis nacional de características muy parecidas (tanto Bouteflika como Bashir resistieron fácilmente el impacto en sus países de la Primavera Árabe de 2011, pero ocho años después han sucumbido a esta especie de segunda ola revolucionaria), los manifestantes de Sudán, que han aprendido de lecciones como la de Egipto en 2011-2013, ya no se conforman con conseguir la caída del autócrata de turno, sino que siguen presionando para forzar el desmantelamiento efectivo del régimen e impedir que los lugartenientes del anterior dictador piloten una transición que podría salir por la puerta falsa.

Desde su independencia del Reino Unido hace 63 años, Sudán, país de desarrollo bajo, ha tenido tres breves experiencias de democracia parlamentaria (1956-1958, 1964-1969 y 1986-1989) y la mayor parte del tiempo ha estado regido por autocracias militares, la última, desde 1998, camuflada tras un marco de instituciones constitucionales que el golpe de 2019 ha dejado en suspenso. El acuerdo de paz con los secesionistas sureños (2005) seguido de la independencia de Sudán del Sur (2011), el genocidio de Darfur y, en consecuencia, la incriminación del presidente por la Corte Penal Internacional (2009), las sanciones de Estados Unidos (1997-2017) y el estallido (2011) de nuevos conflictos armados regionales en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, junto con las sucesivas fases de protestas y disturbios, dibujaron el retrato de la convulsa era Bashir, autor del golpe de Estado de 1989 y a quien finalmente tumbó una revuelta ciudadana que tuvo como detonante las medidas de austeridad para hacer frente a la crisis económica.

(Texto actualizado hasta 8 mayo 2019)

Escasas son las informaciones que han trascendido sobre la trayectoria y la figura del nuevo hombre fuerte de Sudán, el teniente general Abdel Fattah Abdel Rahman al-Burhan, aupado al poder un día después del golpe de palacio que el 11 de abril de 2019, bajo la presión de una masiva protesta popular, derrocó al dictador del país desde hacía 30 años, el presidente y mariscal Omar Hassan Ahmad al-Bashir, e instaló en su lugar una junta denominada Consejo Militar de Transición. Del jefe de Estado de facto y uniformado solo se conocen algunas pinceladas biográficas por el momento.

Se sabe que Burhan, casado y con tres hijos, nació en el estado de Río Nilo en 1960, en el quinto año de la independencia nacional, y que su formación castrense discurrió en academias de Sudán, Egipto y Jordania. Su carrera en el Ejército sudanés se desarrolló antes y después del golpe de Estado islamista-militar que en 1989 liquidó la breve experiencia democrática parlamentaria del primer ministro Sadiq al-Mahdi y sentó a Bashir al frente de un Consejo Revolucionario para la Salvación Nacional, junta que en 1993 el autócrata disolvió para quedarse como presidente de la República con plenos poderes y con legitimidad constitucional a partir de 1998, pero sin verdadera normalización democrática.

Según la agencia de noticias turca Anadolu, Burhan sirvió en la vigilancia de las fronteras, de cuya guardia llegó a ser comandante, y durante un tiempo estuvo destacado en China como agregado militar. Además, mandó tropas en la guerra civil que en las regiones del sur del país enfrentó a las Fuerzas Armadas Sudanesas con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA); la mortífera contienda, de 22 años de duración, concluyó en 2005 con un acuerdo de paz y un arreglo político que al cabo de seis años supuso la independencia vía referéndum de la República de Sudán del Sur. La prensa sudanesa añade que en 2015 recibió órdenes de Bashir para que coordinara el despliegue de soldados sudaneses en Yemen del lado de la coalición árabe organizada por Arabia Saudí para combatir a los rebeldes hutíes próximos a Irán, quienes se habían hecho con el control de la capital, Sanaa, y pugnaban por conquistar el resto del país.

Prolegómenos de la gran protesta nacional contra la dictadura de Bashir

En abril de 2015 Bashir ganó sus cuartas elecciones presidenciales desde 1996 con el 94% de los votos. Las votaciones estuvieron lastradas por la baja participación y el boicot de los principales partidos de la oposición. Estos denunciaban la inexistencia de una verdadera competición plural y las artimañas para perpetuarse en el poder empleadas por el presidente, quien había instrumentado a su favor la nueva Constitución transitoria de 2005, promulgada de resultas de la paz con los independentistas sureños, en el sentido de dejar a cero su cuenta de los dos mandatos de cinco años sin posibilidad de encadenar un tercero. En los comicios a la Asamblea Nacional, la agrupación del régimen, el Partido del Congreso Nacional (NCP), orientado al islamismo conservador en la tradición de los Hermanos Musulmanes, preservó su hegemonía legislativa.

A partir de aquí, en la nación norteafricana de amplísima mayoría musulmana sunní, que ya entre 2011 y 2013 viviera su propio capítulo, con estéril desenlace, de la protesta transnacional de la Primavera Árabe, se instaló un clima de profundo malestar ciudadano que se nutría desde diversos frentes.

Por un lado, la secesión pactada con los líderes de Sudán del Sur en julio de 2011 no había traído la paz, ni mucho menos, al extenso país. Ya en 2012 Jartum llegó a las manos con su nuevo vecino meridional por la disputa fronteriza en torno al campo petrolífero de Heglig, invadido por las tropas sudsudanesas y luego recuperado por el Ejército sudanés. Pero es que, además, Sudán seguía sacudido por los conflictos armados periféricos, extremadamente violentos, con las insurgencias regionales de Darfur (donde las atrocidades en masa perpetradas contra la población local no árabe o parcialmente arabizada, por las tropas regulares de Jartum y en particular las milicias tribales progubernamentals Janjaweed, le habían costado en 2009 a Bashir la imputación de crímenes de guerra y contra la humanidad desde la Corte Penal Internacional, que emitió la consiguiente orden de detención, por lo que el dictador tenía ser muy cuidadoso en sus salidas al exterior) y, desde 2011, las que operaban en dos estados linderos con Sudán del Sur, Kordofán del Sur y Nilo Azul.

Por otro lado, cundía el descontento por el autoritarismo, los abusos represivos y la corrupción del régimen, en paralelo a las tensiones político-religiosas, incluso en el seno del NCP, con pendencias recurrentes entre los sectores islámicos confesionales, los ultraconservadores y salafistas, los islamistas moderados y progresistas, los secularistas y las izquierdas. Y, factor tanto o más decisivo que todo lo anterior, sobre el futuro de Bashir, en apariencia un dirigente sólido que ya se había convertido en uno de los presidentes más duraderos de África y el mundo, se cernía la amenaza del imparable deterioro de las condiciones de vida de sus gobernados, en un país que ya era crónicamente pobre y de desarrollo bajo, y al que la secesión de Sudán del Sur le había supuesto un duro quebranto en el PIB.

A finales de 2016 miles de sudaneses, pese al recuerdo de todas las víctimas, más de 200 muertos, dejadas por la ola de agitaciones de 2011, 2012 y 2013, se echaron a la calle para protestar por la última subida de precios de productos de primera necesidad pactada con el FMI a cambio de su asistencia financiera. Entonces, el Gobierno, como había hecho en las ocasiones anteriores, sofocó los disturbios con fuerza policial, desató la enésima andanada de arrestos de opositores e impuso prohibiciones informativas.

Desarrollo de la revuelta popular y cuenta atrás para el golpe de los generales

El 19 de diciembre de 2018 un encarecimiento del pan y los combustibles por la supresión de subsidios agrícolas y energéticos, sumado a la penuria de dinero circulante por la devaluación de la libra sudanesa (estas eran las principales medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno para contener la crisis económica), detonaron la mayor protesta contra Bashir en sus casi tres décadas de ejercicio autocrático.

El dictador, con su credibilidad hecha añicos tras tantos años de promesas incumplidas (como la de no optar a nuevos mandatos, en tanto que ahora aseguraba que en 2020, esta vez sí, renunciaría a presentarse a la reelección y se marcharía, aunque lo cierto era que su partido, en agosto, había vuelto a nominarle), persecuciones políticas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y fracasos económicos, ordenó la represión policial sin miramientos. Sin embargo, en enero de 2019 se advirtió que la protesta en marcha tenía unas características diferentes de las anteriores, haciendo de ella un desafío de mayor envergadura y más peligroso para un régimen que en esencia seguía siendo militar, mandado por generales.

Lo más significativo era el carácter organizado y sistemático de las manifestaciones y los actos de desobediencia, convocados por una vasta plataforma de colectivos y actores de la sociedad civil y el arco político opositor que dio en llamarse Alianza por la Libertad y el Cambio. Sus principales integrantes eran una confederación intersindical, la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), y dos coaliciones partidarias, Llamamiento a Sudán (Nidaa Sudan) y las Fuerzas del Consenso Nacional (NCF). En Nidaa Sudan convergían, de manera heteróclita, el Partido Umma (islamistas moderados) del veterano ex primer ministro Sadiq al-Mahdi, el Partido Sudanés del Congreso (SCP) y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N), brazo político del Frente Revolucionario de Sudán (SRF), a su vez una confluencia de las tres guerrillas que operaban en Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul. En cuanto a las NCF, se trataban de sectores de la izquierda secularista, como los comunistas y los baazistas.

Con los trabajadores urbanos cualificados, los estudiantes universitarios y el movimiento de mujeres actuando de arietes y vanguardia de la protesta, la Alianza formuló una serie maximalista de objetivos, contenidos en la Carta de la Libertad y el Cambio: la derogación del plan de austeridad, reformas económicas generadoras de riqueza, respeto de los derechos humanos y vigencia del imperio de la ley, elecciones sin cortapisas democráticas y, encabezando la lista de exigencias, la renuncia inmediata del presidente y sus lugartenientes, sin lo cual no podría haber ninguna transición a una auténtica democracia civil.

El 22 de febrero de 2019, ante la ineficacia de las medidas represivas, que estaban dejando decenas de muertos, y el recrudecimiento de la revuelta, Bashir decretó el estado de emergencia por un año y disolvió el Gabinete del primer ministro Moutaz Moussa, el cual solo llevaba seis meses funcionando. También, los gobernadores civiles de los estados fueron reemplazados por oficiales del Ejército y los servicios de inteligencia.

Al día siguiente, Bashir instaló un nuevo Gobierno nacional encabezado por otro tecnócrata del NCP, Muhammad Tahir Ayala, pero cuyo verdadero director era el teniente general Ahmad Awad ibn Auf, uno de los capitostes uniformados del régimen, quien venía fungiendo de ministro de Defensa desde 2015. Ahora, Auf conservó su cartera y de paso fue elevado a la condición de primer vicepresidente de la República, desplazando al ex primer ministro Bakri Hassan Saleh. Las autoridades comunicaron también que Bashir, definitivamente, no se presentaría a la reelección en 2020 y que además dejaba de ser el presidente del NCP, cometido que cedía a Ahmad Haroun, el hasta ahora gobernador de Kordofán del Norte y persona incriminada también por la Corte Penal Internacional en relación con sus actividades en la guerra de Darfur.

Tres jornadas después, el 26 de febrero, la biografía de Burhan cerró un silencio de tres años porque Bashir le integró en el Mando de las Fuerzas de Tierra con el rango de teniente general y le nombró inspector general de esta rama de las Fuerzas Armadas Sudanesas. La promoción pasó desapercibida en plena vorágine de la crisis, pero también porque Burhan, siempre en el segundo o el tercer plano, era un alto oficial virtualmente desconocido por la población.

El 9 de abril, luego de salir Bashir a decir que las demandas de los manifestantes eran "legítimas", la insurrección civil alcanzó un momento crítico cuando cierto número de soldados entabló tiroteos con efectivos de los servicios de seguridad que intentaban desalojar a los miles de manifestantes apostados en los aledaños del Cuartel General del Ejército en Jartum. Las autoridades reconocieron 11 muertos, seis de ellos militares, en unos choques entre uniformados de distintos cuerpos que evidenciaban la existencia de fracturas en los estamentos armados.

La irrupción del general Burhan como nuevo jefe de la junta militar

El 11 de abril, en medio de una gran expectación y fuertes rumores de un golpe de palacio inminente, el general Auf, hablando en nombre del Comité Supremo de Seguridad (compuesto por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Policía, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, creadas en 2013 a partir de las milicias Janjaweed de Darfur) y las agencias de inteligencia y seguridad), apareció en la televisión para anunciar el cese del presidente Bashir, quien pasaba a situación de arresto y permanecería detenido "en lugar seguro", y la formación de un Consejo Militar de Transición (CMT) con él al frente. El Gobierno del primer ministro Tahir Ayala y el Parlamento quedaban disueltos, la Constitución transitoria de 2005 quedaba igualmente suspendida, eran declarados el estado de emergencia por un período de tres meses y el toque de queda por un mes, y el país entraba en un período de transición a culminar en el plazo máximo de dos años, al cabo del cual Sudán debería tener una nueva Constitución permanente y nuevos dirigentes salidos de unas "elecciones libres y limpias".

Aunque Auf no lo dijo en su proclama, la nueva administración castrense neutralizó también el partido de Bashir, el NCP. Según el general, el Ejército había decidido intervenir y derrocar al presidente ante la situación de "mal gobierno, corrupción, injusticia, pobreza, sufrimiento y falsas promesas" por parte de un régimen "testarudo" que había permanecido sordo frente a la "protesta pacífica de la juventud sudanesa".

Los manifestantes y la oposición acogieron con júbilo la caída de Bashir, pero no se creyeron las palabras de Auf sobre la "remoción del régimen", que para ellos seguía intacto, al igual que consideraban inaceptable que la junta pretendiera pilotar una "transferencia pacífica del poder" en un marco de transición susceptible de prolongarse hasta dos años. De las demandas planteadas por la Carta de la Libertad y el Cambio, solo se había logrado una. En estas circunstancias, la Alianza por la Libertad y el Cambio advirtió que su campaña de movilizaciones seguía adelante.

La determinación desafiante de la Alianza afectó a la estrategia del CMT. En menos de 24 horas, la junta accedió a sustituir a Auf por un alto oficial que, a los ojos de la calle, no encarnase el régimen pretendidamente derribado. Esta persona resultó ser el teniente general Burhan, del que no se conocía una participación en los mecanismos de represión política y que, al contrario, días atrás, había salido a encontrarse con los participantes en la sentada ante el Cuartel General del Ejército en la capital.

Burhan, presentado por medios locales y comentaristas extranjeros como un buen ejemplo de soldado profesional sin ambiciones políticas y desvinculado de intrigas y camarillas de poder, también parecía tener el expediente limpio en materia de crímenes de guerra cometidos en Darfur; desde luego, la Corte Penal Internacional no le tenía en su punto de mira. De manera que el 12 de abril Auf volvió a comparecer para anunciar que renunciaba a la jefatura del CMT y que entregaba la misma el inspector general de las Fuerzas de Tierra. De nuevo, los manifestantes celebraron el relevo de mandamás, pero dejaron claro que no pensaban retirarse a sus casas.

Nada más asumir el mando del CMT, Burhan empezó a enviar mensajes de distensión. Levantó el toque de queda impuesto por su predecesor, ordenó acelerar la liberación, ya anunciada por Auf en la víspera, de todos los detenidos bajo el estado de emergencia decretado por Bashir, apartó al poderoso y temido director del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS), el general Salah Gosh, y, hecho más significativo, emprendió un diálogo directo con los representantes de la Alianza, que ahora se hacía llamar Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (FFC).

El 14 de abril los portavoces de la junta informaron que el CMT aceptaba que las FFC nominara un primer ministro para el período de transición y que todos los ministerios del próximo Gobierno estuvieran conducidos por civiles, salvo los de Seguridad y Defensa; de la segunda cartera, además, se desprendía el general Auf, quien oficialmente ya no tenía ninguna responsabilidad en la conducción política del país. El nuevo ministro de Defensa pasaba a ser el teniente general Mustafa Osman Obeid Salim, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y oficial que en la jerarquía militar estaba por encima de Burhan.

En los días que siguieron el nuevo jefe de Estado de facto de Sudán y sus colaboradores, entre los que descollaba el teniente general Muhammad Hamdan Dagalo, alias Hemeti, comandante de las RSF y vicejefe del CMT, siguieron notificando medidas de confianza para apaciguar a los manifestantes y reponer la normalidad: el veto a la participación de personas del NCP en el proceso de transición; una reestructuración en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad; la renovación de la Fiscalía; y la apertura de cargos por corrupción y muerte injustificada de manifestantes contra prebostes de la era Bashir, como Ahmad Haroun, pero no, por el momento, el general Gosh.

En sus alocuciones oficiales y entrevistas de prensa, donde se le vio con actitud tranquila y conciliadora, abierta a concesiones, dentro de su seriedad castrense, Burhan prometió "eliminar de raíz" el antiguo régimen y aseguró que la junta militar era un instrumento útil y "complementario al levantamiento y la revolución" del pueblo. Las Fuerzas Armadas estaban comprometidas con el mantenimiento de "la paz, el orden y la seguridad", y esperaban que la población civil les ayudase en ese objetivo, explicó el general.

Sin embargo, Burhan no cedía en una serie de puntos clave: el destino de Bashir (el 17 de abril el dictador depuesto vio cambiado su arresto domiciliario en el Palacio Presidencial por el confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad de Jartum), quien no sería extraditado a la Corte de La Haya sino investigado y, eventualmente, juzgado por tribunales sudaneses; la disolución del NISS, uno de los símbolos más odiados del régimen; la composición del próximo Consejo de Transición, que no tendría mayoría de miembros civiles y que a lo sumo presentaría una composición paritaria, con igual número de uniformados que de paisanos, además de un primer ministro ciertamente civil; y la duración de la misma transición, que mantenía el horizonte conclusivo de 2021. Los dos últimos puntos suponían el mayor motivo de desacuerdo con la SPA, el Nidaa Sudan y las NCF.

Una buena noticia fue el anuncio por el SPLM-N de la suspensión por tres meses de las hostilidades guerrilleras en Kordofán del Sur y Nilo Azul. Se trataba, aseguraba el brazo político del frente rebelde, de un "gesto de buena voluntad", para "dar una oportunidad a la transferencia inmediata del poder a los civiles".

Los emplazamientos y presiones también venían del exterior. La Unión Africana, el 16 de abril, amenazó con expulsar a Sudán de su seno si los militares no dejaban paso a un poder civil en el plazo de 15 días. La Unión Europea urgía también a que se nombrara un Consejo de Transición dirigido por civiles. Y Estados Unidos ofrecía retirar a Sudán de su lista de países promotores del terrorismo, donde figuraba desde 1993 y compartiendo estatus con Irán, Corea del Norte y Siria, si se producían "cambios significativos y una transición tranquila". Burhan despachó una delegación diplomática a Addis Abeba para ablandar la posición de la UA —el 1 de mayo la organización panafricana dio a Jartum un segundo ultimátum de 60 días—, pero no tuvo necesidad de enviar un equipo similar a El Cairo porque el régimen egipcio del presidente y mariscal Abdel Fattah al-Sisi ya había expresado su "apoyo total" a la junta de Jartum.

Las conversaciones entre el CMT y las FFC empezaron a resentirse, mientras en las principales ciudades del país decenas de miles de manifestantes no dejaban de reclamar el total desmantelamiento de las agencias de seguridad y demás aparato del "Estado profundo", la creación de un Ejecutivo enteramente civil revestido de plenos poderes y una transición democrática rápida. El 24 de abril la redoblada presión de los colectivos y partidos de las FFC empujó a dimitir a tres miembros del CMT considerados islamistas de línea dura y hasta el 11 de abril estrechos colaboradores de Bashir, los tenientes generales Omar Zain al-Abideen, Jalal al-Deen al-Sheik y Al Tayeb Babakr Ali Fadeel.

Tres días más tarde, se anunció un principio de acuerdo sobre un Consejo de Transición mixto, pero cada parte dio su propia versión sobre la composición, con las FFC hablando de 15 miembros, ocho de ellos civiles y siete militares, y la junta prefiriendo un órgano compuesto por 10 personas, de las que siete serían militares y tres civiles. El 3 de mayo un portavoz del CMT le dijo a la BBC que un Consejo con mayoría de civiles era una "línea roja" que no se podía franquear y que la junta, como mucho, admitiría una composición paritaria.

(Cobertura informativa hasta 8/5/2019)