Trayectorias de migrantes LGTB+ hacia Chile: violencias interseccionales y ciudadanía

Caterine Galaz, académica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, y coordinadora del «Núcleo de Diversidad y Género: abordajes feministas interseccionales», de la misma universidad. cgalazvalderrama@uchile.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6301-7609

Fernanda Stang, académica, Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. fstang@ucsh.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3781-3024

Antonia Lara, académica, Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. alara@ucsh.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3530-4763

Este artículo analiza las trayectorias de personas migrantes LGTB+ residentes en Chile, considerando las violencias de diverso tipo que experimentan en la conjunción de vectores de diferenciación: procedencia nacional, orientación sexual-identidad de género, posición socioeconómica, así como marcadores étnicos y de racialización. Los resultados muestran que muchas de las personas migrantes LGTB+ salen de su contexto de origen no solo por factores sociales y económicos, sino también por las discriminaciones y violencias vividas por su identidad sexogenérica, lo que se conoce como sexilio. Esas violencias recorren toda su trayectoria migratoria de manera variable, aunque constante. En el contexto de recepción chileno, la presencia de estas personas emerge como una doble amenaza, al irrumpir a la vez en el orden hetero(cis)patriarcal y en el nacional del Estado, lo que tensiona la idea convencional de ciudadanía.

La sexualidad y el género constituyen ejes que dan forma a los procesos migratorios y a la «incorporación» de migrantes a la formación social de destino (Cantú, 2009). Investigaciones de ámbito internacional (Naciones Unidas, 2022) muestran que las políticas migratorias y las fronteras territoriales configuran tanto espacios normativos como sociosimbólicos, que hacen posibles vulneraciones de derechos de las personas migrantes. Unas vulneraciones que adquieren especificidades en las trayectorias de aquellas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. Al respecto, las personas migrantes LGTBI+ están expuestas a mayores experiencias de exclusión y discriminación que otros migrantes cuando huyen de sus países en busca de refugio y protección.

En ese marco, este artículo presenta un análisis de las trayectorias (origen, tránsito y destino) de personas migrantes LGTB+1 que llegan a Chile, considerando las violencias que experimentan en la conjunción de vectores de diferenciación (condición de extranjeridad, procedencia nacional, orientación sexual, identidad de género y posición socioeconómica)2. Se pone atención a sus trayectos de movilidad por diversos países hasta llegar a Chile, ya que en esos espacios se va tensionando la idea de ciudadanía, dado que son considerados «sujetos en tránsito» permanente. Por lo tanto, habitan un espacio externo a los derechos exigibles en dichos contextos, convirtiéndose en una suerte de presencia abyecta que incide en que no sean visualizados como posibles sujetos de protección ante las violencias que sufren. Este texto busca describir el modo en que se materializa –en expresiones de violencia– la intersección de distintas dimensiones de desigualdad, así como la forma en que, de ese modo, se tensiona la ciudadanía. Para ello, este artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se presentan los antecedentes normativos que inciden en las trayectorias de personas migrantes y de las disidencias en Chile; en segundo lugar, se muestran las herramientas teóricas y metodológicas usadas para interpretar los datos; en tercer lugar, se ofrece el análisis en función de las trayectorias de las personas migrantes LGTBI+ desde origen, trayecto y destino; y, por último, se presentan las conclusiones del artículo.

Antecedentes: avances normativos y persistencia de desigualdades

El flujo de personas llegadas a Chile procedentes de países latinoamericanos ha aumentado en los últimos cinco años, excepto en el período de la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021 (INE y DEM, 2021). En este lapso, la situación de esta población fue impactada en el país por el aumento de la pobreza en un grado mayor y más acelerado que el de los nacionales, debido a que las ayudas estatales en pandemia les llegaron en menor medida (SJM, 2020). La crisis económica experimentada en Chile redundó en la emergencia de actitudes nacionalistas o desfavorables hacia la inmigración (González et al., 2019). Por ejemplo, en 2021, se generó una situación crítica durante varios meses en el norte del país a raíz del aumento del flujo de personas provenientes de Venezuela, ante el cual el Estado optó por aplicar sanciones y expulsiones (Vargas y Canessa, 2021). El estudio «Percepción chilena con respecto al contexto migratorio actual» (CENEM, 2021) señala que el 52,7% de los/as encuestados/as consideraba que la migración afectaba la seguridad ciudadana y sanitaria del país. Otro elemento relevante es la promulgación, en abril de 2021, de la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21235), que supone avances en el reconocimiento formal de derechos a las personas migrantes, pero también implica excepciones que hacen difícil la implementación de una perspectiva de derechos. Por ejemplo, Stang (2022) plantea algunas de estas excepciones respecto de la igualdad ante la ley de las personas extranjeras, así como el principio de no discriminación y también en materia laboral entre migrantes y personas nacionales. En este sentido, si bien la nueva ley asegura la no discriminación en su artículo 13, a la vez señala que eso estaría supeditado a sanciones que otras normas determine respecto de esos sujetos.

En tanto, la población LGTB+ ha experimentado algunos avances en el reconocimiento de sus derechos y una mejora de su situación global, lo que se evidencia, por ejemplo, en el aumento del índice de aceptación social hacia la diversidad sexual en el período 1981-20203, además de contar –desde el triunfo del progresista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de marzo de 2022– con un Gobierno más sensible a sus demandas (Movilh, 2022). Entre los avances legislativos, se cuenta la promulgación de la Ley de Identidad de Género (Ley 21120, de 2018); la aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Adopción (Ley 19620, de 2021), que permite adoptar hijos a las parejas de mismo sexo bajo el Acuerdo de Unión Civil, y el histórico reconocimiento del matrimonio igualitario en 2021 (Movilh, 2022). Pero, al mismo tiempo, se mantienen en algunos sectores conservadores de la sociedad y de extrema derecha prácticas que niegan esos derechos (Vial Solar, 2019), junto con el avance de los grupos y movimientos antigénero (Stutzin, y Troncoso, 2019). Un estudio de MOVILH (2020) muestra que la mayor parte de las personas de las disidencias sexogenéricas4 consideraba que sus derechos se respetaban poco (71,8%), el 89,3% afirmó haber sido víctima de discriminación y solo un 4,3% había denunciado los hechos. Este es el contexto de recepción que se encuentran las personas migrantes LGTB+ al llegar a Chile. Según la «Primera Encuesta Nacional sobre la realidad de migrantes LGTBIQ+» (ibídem), esta población alcanza las 150.000 personas. Se trata de una estimación, pues la invisibilidad estadística de la población LGTB+ es un problema, tanto a nivel nacional como internacional (Stang, 2019). En dicha encuesta se señala que la mayor parte de las personas reconoce haber vivido más atropellos en su país de origen que en Chile (80,3%), aunque la vulnerabilidad social que les afecta en el país de acogida es más persistente que la de sus pares chilenos/as.

El vínculo entre sexualidad y migración es un tópico ausente en el campo de los estudios migratorios chilenos (Stefoni y Stang, 2017). No obstante, se han encontrado algunas investigaciones que han destacado los procesos de reconfiguración en la dimensión sexogenérica que se habían producido en migrantes de origen peruano y colombiano, así como agenciamientos, sobre todo a partir del alejamiento de las familias en el país de origen, pero también nuevas constricciones sociales por su traslado.

Tensiones e intersecciones en torno a la ciudadanía

Las trayectorias de personas migrantes LGTB+ tensionan la institución de la ciudadanía, tal como se la entiende en las democracias liberales, en dos sentidos fundamentales: el orden hetero(cis)patriarcal y en el nacional del Estado. Respecto del primero, las migraciones han sido un «catalizador social» decisivo de las transformaciones experimentadas por la institución de la ciudadanía en las sociedades democráticas (Velasco, 2016: 100), al poner en tensión el vínculo arbitrario entre ciudadanía y nacionalidad, uno de sus elementos constitutivos. Como sostiene este autor, la ciudadanía ha sido una categoría con una gran variación histórica. Al respecto, Sassen (2016: 108) propone que la incompletud de dicha categoría ha permitido que una institución longeva como esta sea «capaz de responder [a su] significado históricamente condicionado»; de ahí sus mutaciones, que han hecho posible que «se ajuste a la posibilidad de responder al cambio sin sacrificar su estatus formal».

Los procesos migratorios actuales han tensionado algunos pilares centrales del andamiaje que soporta la noción de ciudadanía, lo que ha generado una prolífica nomenclatura: ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1996), transnacional (Bauböck, 2006), sustantiva (Ong, 2006) o desnacionalizada (Sassen, 2016), entre otras. En lo fundamental, a la ya conocida discusión entre ciudadanía formal y sustantiva de la histórica crítica marxista, varias de estas nuevas categorías vienen a agregar el hecho de que las poblaciones móviles han implicado que la territorialización de los derechos esté siendo desafiada cada vez más por reclamos territorializados más allá del Estado-nación (Ong, 2006).

Velasco (2016) propone concebir la ciudadanía como una categoría multinivel, con tres acepciones diferenciadas: un estatus jurídico-político personal (derechos y obligaciones por la pertenencia a una comunidad política), una expresión de una identidad individual y colectiva, y un conjunto de prácticas políticas participativas. Los procesos migratorios han puesto en tensión estas tres acepciones, aunque se ha prestado mayor atención a las dos primeras, ligadas ambas a la nacionalidad. En la práctica habitual de los estados modernos, la nacionalidad ha constituido el criterio fundamental tanto para adscribir derechos –que se conceden automáticamente a los/as nacionales (por nacimiento o naturalización) y se les niegan a los/as no nacionales–, como para determinar la identidad colectiva. Los estados-nación hicieron de la nacionalidad un prerrequisito para la ciudadanía e instituyeron una idea de homogeneidad cultural de la población como característica del cuerpo político (Arendt, 1987): una nación para un Estado, y un Estado para una nación. Los migrantes suelen ser «portadores» de una diversidad cultural que atenta contra la supuesta homogeneidad de esa población nacional.

Con relación al segundo de estos sentidos –la comprensión heteronormativa–, y partiendo de entender la heterosexualidad «como un régimen político que atraviesa la mayoría de las relaciones sociales que se dan en una nación» (Curiel, 2011: 26), las personas migrantes LGTB+ tensionan también una arista de la ciudadanía, la sexual. A partir de su subjetivación sexogenérica no normativa, ponen en evidencia la arbitrariedad que reside en la limitación del acceso a determinados derechos a partir de la constitución de un cierto tipo de pareja (Hiller, 2012) o de la construcción de una identidad de género binaria, por ejemplo. La ciudadanía sexual está ligada a una serie de derechos para los que la nacionalidad es relevante para determinar la jurisdicción del Estado, relativos a lo que se conoce como derecho de familia (Bauböck, 2006). Las personas LGTB+ –como parte de los grupos que quedan fuera–, excluidas de la institución convencional de la ciudadanía en su incompletud, han sido algunas de las subjetividades políticas que con sus demandas han interpelado a esta categoría, contribuyendo a ampliar sus límites (Sassen, 2016).

Este doble cuestionamiento de la ciudadanía puede pensarse, por una parte, como una duplicación de fuentes de discriminación y violencia, pero también como una duplicación de las tensiones que están transformando esta noción. Como se ha dicho, un aspecto importante del ejercicio ciudadano está relacionado con el acceso y goce de las oportunidades económicas, sociales y políticas que ofrecen los estados. Unas oportunidades que están tensionadas por diversas diferencias, como la procedencia nacional, el género y las sexualidades, o la clase, entre otras. Por eso, los enfoques interseccionales (Hill-Collins, 1990) permiten comprender la complejidad de los contextos y experiencias humanas, al analizar las relaciones de poder enmarcadas en esas múltiples diferencias y jerarquías sociales, y tensionar así la constitución de la ciudadanía actual en Chile, autoconcebida como culturalmente homogénea y signada por un ideal ciudadano único (Galaz y Sepúlveda, 2020).

Siendo una de estas jerarquizaciones la sexogenérica, entendemos, con Martínez (2011), que las violencias de género deben ser comprendidas en un marco que supere el clásico binarismo de ejercicio de poder entre hombres-mujeres, visualizándolas en una matriz hetero(cis)patriarcal que afecta a diferentes colectivos que no se ajustan a la dinámica de orden sexual esperada socialmente, en este caso, en la realidad latinoamericana. Guzmán y Jiménez (2015) plantean que, en ciertos colectivos, se verifican violencias interseccionales, porque sus vidas transitan entre distintas matrices de poder.

En los contextos latinoamericanos existen condiciones de posibilidad para la emergencia de esas violencias sexogenerizadas, las que atentan contra la integridad física y psicoemocional de mujeres y disidencias sexuales. Teniendo presente el marco interseccional, es a partir de esas matrices de dominación sexuales, de clase y de nacionalidad, entre otras, que se verifican violencias específicas hacia ciertas corporalidades. Rangel y Cruz-Manjanrez (2020: 11) señalan que «el predominio del pensamiento heterosexual, el sistema patriarcal y la hegemonía de la masculinidad son en conjunto un contexto político, social y cultural en que las personas LGTB+ son violentadas por su identidad de género y orientación sexual». Estas condiciones de posibilidad también están definidas por políticas migratorias que establecen criterios de selección implícitos y que plantean un ideal de migrante para un territorio, posicionando a ciertos cuerpos como indeseables. Por lo tanto, en este artículo se entiende la violencia que viven las personas migrantes LGTB+ como un fenómeno de múltiples dimensiones que terminan cruzando sus realidades biográficas, a partir de una dinámica de poder que ordena las relaciones a nivel micro y macrosocial.

Metodología y herramientas teóricas

Para la investigación, se ha tomado como base un enfoque sociocrítico de las ciencias sociales (Gergen, 1996), que implica entender la realidad como una construcción social y el conocimiento de los objetos en relación con los discursos que se han construido histórica y socialmente en un contexto cultural determinado. Asimismo, se recurrió a un diseño metodológico de investigación cualitativo (Denzin y Lincoln, 2005), a través de entrevistas en profundidad a informantes claves.

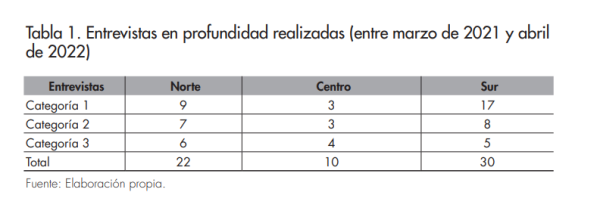

Para la realización del trabajo de campo, se seleccionaron tres macrozonas del país, a partir de dos criterios: la heterogeneidad de realidades migratorias y la diversidad de perfiles de las políticas locales (tanto dirigidas a migrantes como a personas no heterosexuales). El perfil migratorio de la macrozona norte (Arica y Antofagasta) está marcado por la presencia de una triple frontera (Perú, Bolivia, Chile) y una migración histórica de los países limítrofes que confluyen en ella. Por su parte, la migración de la macrozona centro (Santiago y Valparaíso) se explica por el carácter centralista de la configuración estatal nacional, que atrae por tanto a un flujo más numeroso y diverso. Por último, la macrozona sur (Punta Arenas y Coyhaique) también tiene una migración fronteriza histórica con Argentina, sumada a un crecimiento reciente de flujos de origen centro y suramericano. Por lo que respecta a la diversidad de perfiles de las políticas locales, se refiere a la incidencia de los gobiernos locales –como presencia territorial más inmediata del Estado– en la garantía de derechos o en su denegación, ya que se han observado diferencias entre comunas y regiones en la implementación de programas sociales de atención a personas extranjeras (Thayer et al., 2020). Para la selección de informantes, se consideraron tres categorías:

1. Personas expertas como a) agentes profesionales y técnicos, tanto del ámbito público como de la sociedad civil, en las tres macrozonas; b) que realizaran trabajo con población migrante y personas no heterosexuales, y c) con más de un año de experiencia.

2. Activistas LGTB+ y migrantes, a) no heterosexuales con experiencia en el campo migratorio; b) migrantes con experiencia en diversidad sexual, y c) mayores de 18 años.

3. Personas migrantes LGTB+, a) autoidentificadas como migrantes disidentes y b) mayores de 18 años.

Asimismo, se desarrolló un análisis crítico de discurso feminista, porque una mirada sobre las relaciones de poder a la manera del análisis crítico de discurso no implica, por sí misma, poner atención a relaciones desiguales de género (Azpiazu, 2014), lo que sí permite una perspectiva feminista. En cuanto al procedimiento, este consistió en a) lectura del material de campo; b) búsqueda de tensiones en relatos de los trayectos referidas a la matriz sexogenerizada y selección específica; c) búsqueda de extractos que mostraran factores interseccionales; d) comparación de textos seleccionados, y e) descripción analítica de las conjunciones de violencias.

El análisis presenta las trayectorias de personas migrantes LGTB+, desde sus lugares de origen, hasta los trayectos y la llegada a la sociedad de destino, para describir los tipos de violencia y su emergencia en relación con múltiples matrices en los contextos nacionales que atravesaron. Estos tres momentos nos permiten poner atención a las eventuales incidencias de la variación de estatus ciudadano en las violencias experimentadas, en la medida que las trayectorias migratorias son también trayectorias de ciudadanías: se transita de ser considerado un ciudadano «de pleno derecho» en el país del que «se es natural» (Sayad, 2011) a ser un extranjero, un no ciudadano.

Para el análisis es importante la noción de trayectoria migratoria, que según De Certeau (1996: 41, citado en Lara, 2019) entenderemos como «un movimiento temporal en el espacio (…), en la sucesión diacrónica de puntos recorridos», que dibuja un trayecto que no es lineal sino sinuoso, atravesado por diversas expresiones de desigualdad, e impactado por las fluctuaciones económicas de los países de origen y destino, y las políticas de control de fronteras. En este sentido, preocupan en especial las violencias resultantes de las formas de dominación que se generan en relaciones de poder (Butler, 2001) y dispositivos sexo-género (Femenías, 2009), en sus articulaciones con desigualdades como las de clase, género, sexualidad, etno-raciales y nacionales.

Se han presentado los relatos en función de tres recortes espaciotemporales de las trayectorias: origen, tránsito y recepción. Estas personas se ubican en posiciones sociales complejas, por tanto, las violencias que experimentan no necesariamente pueden definirse a priori como respuesta únicamente a su orientación/identidad, o bien a su condición económica, o a su nacionalidad, o a sus características fenotípicas (racialización). Las personas LGTB+ habitan una maraña de relaciones que surgen del entrecruzamiento de matrices de poder (nacionalismo, clasismo, heterosexismo, racializaciones, etc.) y sus experiencias se mueven en esos intersticios. ¿Qué categoría pesa más en las violencias? Depende de los contextos por los que cruzan: en algunas zonas de América Latina la persecución y violencia hacia las disidencias es más explícita y directa que en otras, pudiendo ser factor de expulsión, pero en otros países esa misma corporalidad puede ser violentada por acciones racistas. Difícilmente las personas narran sus experiencias de violencia de una manera aislada y, generalmente, lo plantean como un contínuumque reúne diversos factores indiferenciados. Por ello resulta heurísticamente productiva la noción de «violencias interseccionales» (Guzmán y Jiménez, 2015).

A continuación se describirán las violencias sociales, estatales e interpersonales que empujaron a las personas migrantes participantes en la investigación a salir de sus contextos de origen. Para estas personas la migración se presenta a la vez como una «oportunidad» –y, por tanto, una decisión– y como una «obligación» (OuJin Lee, 2019), porque se sienten cotidianamente amenazadas.

Sexilio: desigualdades y violencias en origen

Aunque toda la trayectoria migratoria es atravesada por la intersección de dimensiones de diferenciación y jerarquización, en muchos casos las discriminaciones y violencias experimentadas por la orientación sexual y la identidad de género adquieren un rol destacado entre los factores que impulsan los procesos migratorios, constituyendo lo que se ha llamado «sexilio» (OuJin Lee, 2019; De Asís, 2019).

Algunas personas entrevistadas catalogaron como «violencia» las mismas condiciones sociales que experimentaron en origen, las cuales se volvieron el motor para salir del país: la precariedad y exclusión laboral por su posición sexogenerizada (rechazo en trabajos formales), la crisis socioeconómica y/o política en sus países (mencionada por personas migrantes venezolanas), la ausencia de políticas de promoción y protección hacia las personas LGTB+ (apuntada por migrantes colombianas) y la falta de libertad de expresión para estos colectivos en los países de origen, que en algunos casos podía terminar en persecución –especialmente intenso en las experiencias de personas trans, quienes quieren vivir su construcción identitaria sin coerciones–.

A continuación, se condensa una crítica a la forma en que dinámicas sociales sexogenerizadas instaladas en los países de origen impiden a estas personas vivir una vida libre de violencia por su orientación sexual o identidad de género, y a la incidencia de estas dinámicas en sus posiciones económicas. En el primer relato, se enfatiza cómo el proceso de cambio revolucionario experimentado en Venezuela se estructuró principalmente bajo la idea de lucha de clases, sin problematizar otras posiciones de subalternidad como las de las disidencias: «En Venezuela, el machismo es parte de las conductas heteronormadas. No hay normas que nos protejan, no hay respeto al género, a los derechos de las mujeres. En Venezuela todo quedó detenido ahí en la revolución: la revolución era de clase, no hizo mucho por avanzar a revolucionar a estas temáticas, de dar derechos a personas diversas o a mujeres, pero principalmente respecto de la persecución que existe hacia nosotras las colas (personas de las disidencias sexogenerizadas)»(hombre trans venezolano, Santiago, 2021).

En la segunda cita –perteneciente a una persona originaria de Colombia– se incide en el peligro de violencia en el contexto de lucha de las disidencias, que se vincula no solo al machismo, sino también a la posición socioeconómica y a las marcas del narcotráfico. Este y el anterior testimonio ilustran abusos en virtud de relaciones desiguales de poder que posibilitan el daño físico intencional: «Otra cosa es por el nivel socioeconómico como el narcotráfico, una se exponía mucho a violencias explícitas allá, que perjudicaran la vida o que corriera riesgo nuestra vida… en Colombia sucedió una marcha en 2005, salimos a marchar como personas de la comunidad y hubo como una redada en donde los tombos [policías] empezaron a dispararle a las personas, entonces manifestarte supone un riesgo para la vida»(mujer trans colombiana, Santiago, 2021). Ambos testimonios remiten a violencias directas (disparos de «tombos»), culturales (machismo, conductas heteronormadas) y estructurales explícitas (ausencia de normas) e implícitas (sociedades patriarcales) que tienen un impacto negativo evidente en el acceso igualitario a derechos, una dimensión fundamental de la ciudadanía sustantiva. Así, la violencia, como una de las formas más extremas de negación de derechos, constituía en el origen de estas trayectorias una limitación evidente al ejercicio práctico de la ciudadanía.

También asistimos a otras violencias vividas en origen, directas e interpersonales, que configuran puntos de inflexión importantes para las personas entrevistadas, que les hicieron pensar en una salida planificada o, en algunos casos, de urgencia. Entre las principales se señala la desprotección familiar frente a la explicitación de su orientación sexual o identidad de género (la «salida del closet»). Al respecto, incluso, en algunos casos se destaca la vulneración permanente que sufrieron de parte de familiares directos, una vez que su orientación o identidad fue enunciada (maltrato físico y psicológico). En este espacio de premovilidad, la vivencia de la sexualidad emergió en algunos casos como motor de salida por encima de otros factores. Sin embargo, estos últimos, como las escasas posibilidades de independencia económica, tampoco dejaban de estar presentes: «Mi papá nunca aceptó que yo fuera homosexual. Le daba rabia. Me miraba mal, con asco, no me hablaba. No quería verme (…) mi mamá, no le gustaba tampoco pero es mi mamá y me aceptó cuando yo ya estaba aquí, con el tiempo. Mis hermanos me apoyaron, pero me dijeron que estaba mal la cosa en Perú, faltaba economía y yo soy profesional, entonces que me viniera a Chile (…) creo que fue lo mejor, para mí y ellos»(hombre gay peruano, Coyhaique, 2021). Este testimonio muestra cómo se configuran efectos de dos matrices (la sexual y la económica) como contexto para la migración. La figura de la «salida del clóset», acompañada de otra subsidiaria, la de la migración como escape/resistencia frente a las discriminaciones y violencias asociadas tanto al mantenimiento de ese secreto opresivo como a su visibilización, aparecen profusamente en la literatura sobre diversidad sexual (Rubin, 1989; Eribon, 2001; Meccia, 2016).

Estas violencias en origen se producen más allá del ámbito familiar, como el vecinal o escolar, y ponen en evidencia un entramado de diferenciaciones. En el caso de una activista trans colombiana, además de la dimensión sexogenérica, aparecen prácticas racistas respecto de su color de piel, junto a las especificidades del lugar donde residía, mostrando que en determinados territorios más aislados, estas violencias pueden ser más intensas. Aquí se observa el peso de los contextos, y sus marcos culturales, para la emergencia de determinadas violencias, en este caso, LGTB+-odio y el racismo: «En Colombia sufría discriminación por el machismo, el transodio, la homofobia, que está internalizada en las personas, vivía igual en un lugar chico, donde todes me conocían desde pequeño, entonces igual me identificaban porque siempre fui como la rarita, que se le notaba las plumas, siempre fui muy criminalizada también por mi afrodescendencia, tampoco lo podía comprender bien en ese tiempo porque igual mi familia también se blanqueaba… Sufría discriminación desde tan pequeña en los colegios, de parte de los funcionarios, o de parte también de les mismes compañeres, se hacía difícil estudiar… todo eso me llevó a migrar»(mujer trans colombiana, Santiago, 2021).

Las personas entrevistadas señalan como causas para la movilidad, el machismo y expresiones cotidianas y constantes de discriminación y violencia directa en el país de origen. En esos relatos, que terminan justificando la migración realizada, muchas veces la violencia adquiere más densidad hacia los cuerpos disidentes, pero siempre pervive como telón de fondo la posición económica o el fenotipo (como en el relato anterior). En los siguientes relatos se exponen situaciones tanto de exclusión como de violencia que motivan la búsqueda de otro lugar para vivir: «En Ecuador, las chicas nos contaban que tenían que salir arrancando de “la batida”... es una redada donde las tomaban detenidas y las llevaban a la cárcel... “La batida” le decían porque andaban con bates en ese tiempo»(dirigente trans chilena, Valparaíso, 2021). Otra entrevistada explicaba: «Las apedrean, han matado a muchas chicas en Bolivia. En Bolivia mataron a una chica trans por el hecho de transitar [de género] muy rápidamente, en el barrio pobre como que no aceptaron su transición, hicieron un hoyo y le enterraron su cabeza»(activista trans chilena, Antofagasta, 2021).

En el contexto de origen, eso sí, las y los entrevistados gozan del estatuto jurídico-político de la ciudadanía; sin embargo, este enmarañamiento jerarquizante de vectores de desigualdad, que se materializa en diversas expresiones de violencia, torna endeble en la práctica el carácter de ciudadano/a, puesto que supone la vulneración de derechos civiles, políticos, sociales y sexuales (a la vida, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la protección contra la detención arbitraria o ilegal, a la libertad de reunión y manifestación, al trabajo, a la educación y la salud, a la identidad de género, al matrimonio, a la herencia, entre otros). Migrar, en estos casos, puede entenderse entonces como una forma de resistencia a estas formas de ciudadanía excluyentes.

Violencias en el trayecto: abusos y falta de protección

Las trayectorias de las personas migrantes LGTB+ entrevistadas son un claro ejemplo de lo que Velasco y Gianturco (2012) denominan «ondulación vital de la migración», aludiendo a que la experiencia del desplazamiento geográfico «no se agota en el viaje de ida y vuelta, sino que surge más como una experiencia que integra múltiples lugares unidos por movimientos multidireccionales, traducidos en eventos biográficos enlazados en formas vitales complejas» (ibídem: 117). Parte de las decisiones del desplazamiento van ocurriendo en el trayecto: pueden salir con algunas ideas generales sobre hacia dónde se dirigen, pero no necesariamente llegan a ese destino, pudiendo decidir si residir en otros contextos, o permanecer en espacios de transitoriedad por más tiempo del planeado inicialmente. En esos trayectos, estas personas no son ajenas a diversos tipos de vulneraciones de sus derechos, intensificadas porque en su carácter de no ciudadanas de los territorios que cruzan, carecen de la protección estatal ligada a su jurisdicción. Muchas veces viven experiencias que las sitúan como un sujeto abyecto de la ciudadanía, inviable en ese contexto, siempre en tránsito, que desafía el anclaje territorial en su forma convencional.

En los relatos emergen estos enmarañamientos de ejes de jerarquización traducidos en violencias que, a su vez, adquieren formas específicas, definidas por la confluencia de agentes y circunstancias en un tiempo y espacio concretos. Así, la expresión, orientación o identidad de género es una fuente de vulneraciones –que puede desembocar en una cosificación e hipersexualización de los cuerpos–, con las que se «enredan» también aquellas derivadas del hecho de no tener redes sociales ni públicas de protección, como migrantes de paso o en tránsito; lo que se cruza, a veces, con el nivel socioeconómico y educativo. De esta manera, estas personas quedan expuestas a diversos tipos de acoso (psicológico, físico y sexual, principalmente) o abusos de carácter sexual. En la siguiente experiencia, el testimonio explica cómo el hecho de vincularse con redes de tráfico para poder migrar tiene costos que implican la hipercosificación de sus cuerpos como mercancías de intercambio, sobre todo para quienes no tienen posibilidad de acudir a redes sociales y familiares que les apoyen económicamente para el traslado: «Tuve que hacerlo no más. [La persona] tenía mis documentos. Y yo sin plata. Es que para poder moverte tienes que pagarles y si no tienes plata, pues te toca ver otras maneras, y ellos te lo insinúan, pero es bien directo. Eso me tuvo mal mucho tiempo. Pero lo superé porque, al final, estoy aquí y logré entrar. (…) tú lo ves en diferentes espacios cuando pasas por otros países, que ves gente que está trabajando obligada en la calle porque si no, no pueden seguir pa’delante no más… hay abusos, eres una cosa, al final, te tratan así»(hombre trans venezolano, Santiago, 2021).

En este relato se vislumbra cierta normalización de la violencia como vía necesaria para la movilidad geográfica, frente a la precariedad económica. Las violencias se vivencian a partir de la cosificación (Ríos, 2020), generando redes económicas ilícitas que comercializan con las corporalidades. Se destaca la extorsión por parte de algunas redes de tráfico trasnacionales en los trayectos, que en algunos casos retienen la documentación de origen (aquella que provee evidencia del lazo ciudadano con un Estado, considerando la dimensión jurídica de esta categoría) y roban las pertenencias, realizan cobros abusivos para los traslados, exigen «favores sexuales», o llevan a cabo explotación sexual y laboral. En el relato de una activista por la diversidad sexual que trabaja con población migrante en el norte de Chile, se observan los procesos de captación de estas redes: «Las tentaciones que pasan por esos lugares, porque por ejemplo él llegó de Venezuela a Ecuador, allí lo pescó un hombre y se lo llevó a trabajar a su finca, y este hombre en la finca producía droga. Le compró un teléfono, le dio alimentación, le compró ropa, todo, pero él después tenía que ser correo humano»(activista trans chilena, Antofagasta, 2021).

Los y las profesionales que trabajan con población migrante LGTB+ destacan la ausencia de protección estatal y de organismos internacionales en los trayectos. Siendo personas en tránsito, no ciudadanas, no se visualizan como un problema de atención estatal para los respectivos países, mientras que la acción de los organismos internacionales ocurre casi exclusivamente en las fronteras de los países, cuando en realidad son captadas por estas redes de tráfico y trata mayormente en ciudades intermedias y pequeñas. Se vuelve patente así la opacidad de las experiencias de personas migrantes LGTB+ en estos estadios de tránsito, en los que estas se tornan invisibles para las normas en tanto sujetos imposibilitados de acceso a un derecho efectivo y, en esa interfaz, su forma de sobrevivencia pasa por aceptar una cosificación que llega a la deshumanización (Ríos, 2020), la cual muchas veces ellos/as mismos/as subestiman: «Es que en tránsito en otros países como que cierran los ojos. No es su problema… porque están ahí, pero saben que no vienen para allí, sino que van pa’ Chile o para otro lado pero para salir desde Chile. En esos lugares se hace como la vista gorda… no se quieren ver, sobre todo en territorios pequeños que se sabe que “pasan” pero no se quedan… y tampoco ahí pueden estar los organismos internacionales de protección porque estos están más cerca de las fronteras. Entonces esa gente, y ahí hay que decir que sobre todo las trans la sufren mucho»(activista chileno de organización LGTB+, Santiago, 2021).

El anclaje territorial del estatuto de ciudadano –desafiado y difuminado por aquellos sujetos móviles que, a decir de Ong (2006), responden de manera fluida y oportunista a las condiciones dinámicas del mercado sin fronteras, y gozan, por lo tanto, del amparo de ciudadanías flexibles– se vuelve en cambio hiperpresente para estos sujetos migrantes en tránsito, situados en los intersticios marginales de estas articulaciones diferenciales (de clase, etno-raciales, sexogenéricas, nacionales). Así, en estos espacios del trayecto, la provisoriedad propia de la construcción de los sujetos migrantes se intensifica y, con ella, la desprotección implicada por una institucionalización estatal-territorial de la ciudadanía.

Violencias de LGTB+-odio en destino

Las personas migrantes LGTB+ narran diversas vulneraciones en sus posibilidades de ejercicio de derechos. A nivel estructural, una de las temáticas más recurrente en los relatos es la imposibilidad de ser reconocidas como «sujetos de protección» ante una norma de asilo (Ley 20430, de 2010) que, si bien está establecida en términos amplios, se ejecuta bajo una mirada de refugio restringida solo a personas perseguidas políticamente o por situaciones de guerras explícitas en sus países de origen. Por un lado, las personas que salen forzadas de sus países de origen desconocen que pueden acogerse al asilo y, por el otro, no se les informa en la frontera sobre esta posibilidad, por lo que terminan ingresando al país como migrantes que no requieren protección especial. A ello se añade que, ante la imposibilidad de verificación de la persecución vivida, ante la falta de evidencias y denuncias en origen o de un contexto político de persecución explícito y reconocido internacionalmente contra las disidencias, no sean consideradas como casos de protección. En el relato que sigue se explica la denegación de información en frontera, cuestión que emerge en varias de las experiencias recabadas. Según Fleury (2013), estos silencios administrativos son parte de la violencia institucional, que no solo supone malos tratos de parte del funcionariado, abusos de poder o daño físico, sino que también contempla la denegación de los servicios y derechos desde una conducta deliberada: «Es que no se informa, en la frontera, simplemente no te entregan la solicitud. Muchas personas entran como migrantes nomás. Eso ya es violencia, es una forma de excluirla de una vez. Entonces estamos nosotras después tomando casos hormiga y poder acompañarles en las necesidades que tengan, ayudamos a esta compañera venezolana trans que es una de las primeras solicitudes de personas trans venezolanas de refugio, después de ingresar al país…»(hombre trans venezolano, Santiago, 2021).

Todas las personas migrantes LGTB+ entrevistadas para el estudio declaran que en algún momento de su residencia en Chile han vivido una situación de violencia explícita: acoso sexual en fronteras, golpes, insultos, explotación laboral, racismo y expresiones xenófobas en sus barrios, escuelas y lugares de trabajo, en algunos casos, maltrato policial contra personas trans migrantes que ejercen el trabajo sexual, expulsión de viviendas, abuso de parejas chilenas, entre otras situaciones. Estas experiencias relatadas no son estructuradas bajo un único factor causal, sino que generalmente se narran mediante una explicación que se torna una maraña difusa, en la que las personas van elaborando un discurso que pone acentos causales específicos dependiendo de las experiencias y los territorios. De esta manera, no siempre queda claro qué categoría pesa más en la violencia experimentada. Como señalamos antes, se trata de una experiencia de contínuum de violencia, en el que la intersección de vectores de diferenciación-desigualdad vuelve difícil un discernimiento clasificador. Es una experiencia de violencia interseccional (Guzmán y Jiménez, 2015).

Por ejemplo, la expresión «devuélvete/ándate a tu país…» es una frase que gran parte de las personas entrevistadas ha escuchado directamente. En sus puntos suspensivos, esta expresión siempre está acompañada de una palabra que implica un ataque directo referido a la nacionalidad o el color de piel, o la orientación sexual-identidad de género, sumado a un insulto. Varios procesos se articulan en esta expresión de violencia directa: una intensificación del nacionalismo en Chile, en el que la comunidad de pertenencia reconocida, el endogrupo considerado como «común» y «propio», está representado por quienes han nacido en el territorio. Este nacionalismo toma la forma de expresiones xenófobas que, a la vez, son más recurrentes hacia ciertas nacionalidades (de origen latinoamericano, sobre todo). Otro de estos procesos considera la fenotipia de la persona, mediante un rechazo a la negritud, ligado a su vez a un pertinaz blanqueamiento de la población chilena, mayormente mestiza. Por último, aparece una defensa de un marco hetero(cis)normado en el uso denostativo de expresiones referidas a las disidencias (como «maricón» o «loca»).

En los siguientes extractos se puede visualizar este tipo de ataque callejero que resulta común en distintas ciudades de la zona norte del país, como Antofagasta y Arica, la primera de las cuales se caracteriza, además, por el protagonismo de la actividad minera, ligada a una histórica jerarquía de género muy resistente al cambio (Salinas y Barrientos, 2011) y que se traduce en actitudes y prácticas machistas muy significativas. El siguiente extracto es un ejemplo de ello: «A veces voy caminando y escucho “caballo de mierda”… no sé qué cosa, “maraco”, qué voy a hacer, sigo caminando… la otra vez venía pasando por acá abajo, caminando, y escucho un chico que me empieza… “ese caballo”… y me paré en frente le dije “¿tienes algún problema conmigo?”… me dice… “qué te pasa… extranjero de mierda, ándate a tu país, caballo de mierda”, no sé qué más, y yo dije “no me voy a rebajar contigo pero sabes que lo que estás haciendo está súper mal”»(mujer trans migrante, Arica, 2021). En esta misma línea, otra entrevistada declaraba: «en un trabajo (…) nos gritaban “ándate a tu país” decían [porque trabajaba con personas migrantes], “¡ándate a tu país!” (…) Y a veces estábamos revueltas las chicas trans con las chicas cisgénero, nos juntábamos entre todas y nos gritaban: “¡maricón, maricón!”. Pasaban en auto y gritaban»(activista trans chilena, Antofagasta, 2021).

Las personas que relatan estas violencias se ubican tanto en el norte del país (Antofagasta) como en el extremo sur (Coyhaique), zona caracterizada históricamente por un movimiento horizontal migratorio entre Argentina y Chile que no ha supuesto, en general, procesos de xenofobia y racismo, pero que en los últimos años sí se manifiestan por la llegada de personas provenientes de otros países sudamericanos y centroamericanos que hasta hace poco no eran origen habitual de migración hacia Chile (especialmente Venezuela, Haití, Colombia y Ecuador). En los extractos siguientes se verifica cierta normalización social, en distintos contextos regionales del país, de una violencia directa a cuerpos migrantes y de las disidencias sexogenéricas. Al dejar ciertas expresiones violentas en un estatus de broma inofensiva –como el insulto «negro maricón»–, esta operación de normalización intenta relegar la violencia al ámbito de la costumbre cultural, dejando entrever que la broma no es comprendida por las personas extranjeras. De esta manera, se desarticula cualquier posible autocrítica a la xenofobia y racismo que se solidifica en la expresión misma: «En la escuela claro que discriminan por ser de fuera. Casi que no podía hacer ninguna cosa, no podía opinar ni nada, te decían pesadeces, o ándate a tu país, es típico que te dicen eso, “ándate extranjero de mierda”. Tienen un mal concepto dependiendo del país, que si eres de Perú que no se bañan, cosas así. Si eres de Colombia, que eres prostituta, y desde niños son así porque es lo que ven en sus casas» (mujer trans migrante, Antofagasta, 2021); «Nadie hacía nada… todos se reían. El tipo me decía “maraco peruano cochino” todo el tiempo, “ándate a tu país negro de mierda”. Todos se reían, hasta el jefe. A veces hacía gestos que me iba a pegar y yo me asustaba, pero el otro se reía… Yo le reclamaba al jefe y él me decía que no pescara, que eran bromas, que los chilenos somos así, que no le diera importancia. (…) Preferí cambiarme de trabajo» (hombre gay migrante, Coyhaique, 2021); «En un conversatorio de esta organización pro derechos LGTB+ apareció uno diciendo que nos devolviéramos a nuestro país y salimos todas a defendernos. (…) Se lee todo el tiempo en las redes. Muchos, muchos… como, por ejemplo, “devuélvete a tu país, negro maricón”» (profesional chileno funcionario del Estado, Antofagasta, 2021).

Si bien lo más usual que narran las personas migrantes LGTB+ son agresiones verbales, también destacan que cotidianamente están expuestas a ataques de odio más violentos, incluso a crímenes con repercusión pública. Algunos de estos ataques han sido denunciados, pero suelen aludir a la inutilidad de la acción, por varias razones: porque en Chile el circuito les vuelve a victimizar, al explicar a distintos agentes lo que sucedió; por la falta de testigos dispuestos a involucrarse en el proceso; por la poca credibilidad que se otorga a los testimonios de personas de las disidencias sexuales y migrantes, y/o por la escasez de tiempo y dinero para llevar a cabo el proceso. Es decir, la combinación de su posición periférica respecto de la norma ciudadano-nacional, y de la hetero(cis)normatividad, genera una situación de protección especialmente endeble frente a los mecanismos institucionales concebidos para evitar esas formas de violencia.

Las violencias vividas también dependerán de los contextos en que se verifiquen: en algunos escenarios tradicionales, como en los espacios rurales, aparecen más explicaciones de la violencia referida a cuerpos sexogenerizados, mientras que en ciudades metropolitanas emergen más relatos de violencia por xenofobia o racismo. No obstante, como se ha señalado anteriormente, muchas veces las narraciones de estas expresiones de violencia se superponen en la conjunción de diferenciaciones, representando un contínuum de violencia interseccional que, por momentos, y en ciertos espacios, se condensa más en los cruces de unos vectores que en otros. En el siguiente relato de una persona gay colombiana se expresa esta conjunción, al haberse vivido un ataque por ser homosexual en una ciudad pequeña y aislada en la región de Coyhaique: «En esa ciudad chiquita… me golpearon, me dejaron el ojo súper morado por ser colombiano y gay. Pero ahí vas viendo los matices, fui a la comisaría para poner la denuncia por ley antidiscriminación, pero te lo hacen ver como una decisión personal y los efectos que puede tener para ti misma... como que te disuaden. Porque en el fondo era un pueblo, todos se conocían, la policía, el juez y la persona que me golpeó eran todos de las familias conocidas del pueblo… diferentes personas de servicios te van diciendo, “bueno, mira, ojo, porque estás viviendo allí y, si haces esto, mira las consecuencias porque esa persona es protegida por la comunidad”, etc. Igual hubo gente linda que se presentó a corroborar los hechos. Pero me tuve que ir de esa ciudad... por ser homosexual. Todo depende de dónde estés, porque por ejemplo en este caso la Patagonia, que está tan aislada, yo cuando recurrí a ciertas personas, me dijeron que ya déjalo así nomás… en cambio, en mi organización me dieron el apoyo. Hice la denuncia pero no quedó en nada, porque al final la denuncia fue por golpes, no por la ley de discriminación, pero a mí me golpearon por ser homosexual» (hombre gay migrante colombiano, Coyhaique, 2021).

Se puede observar también que, en las biografías de algunas personas migrantes, la orientación sexual, la falta de recursos económicos y de redes de apoyo, así como los problemas en su regularización, además de configurar su proceso migratorio, construyen el terreno de posibilidad para que las violencias no solo sean estructurales, sino que se verifiquen también en los espacios más íntimos. La situación de vulnerabilidad en la que se inscribe el proyecto migratorio puede convertir a las personas migrantes más susceptibles de sufrir violencia de género por parte de parejas hombres, como se condensa en el siguiente extracto: «Algunas personas migrantes cuando viven violencia intrafamiliar lo que hacen inicialmente tristemente es callarla, viven episodios de violencia de forma reiterada y prolongada en el tiempo porque necesitan, entre otras múltiples cosas, mantenerse aquí. Viene de las propias parejas hombres chilenos, quienes saben que sus parejas están en una situación más vulnerable, más precaria, que dependen de ellos… y vemos que les insultan, les hacen maltrato económico porque dependen de ellos, las ofenden por su color de piel, las atacan y esto se mantienen en el tiempo y cuando ya es insostenible o pasa algo grave, se puede recurrir a ayuda… la verdad es que las personas callan mayormente, callan... es clave la falta de redes de protección o de acogida, personas a las que puedan acudir frente a estos actos de violencia»(activista LGTB+, Santiago, 2021).

De esta manera, los relatos muestran cómo en el país de recepción (Chile) se configuran diversas violencias hacia las personas migrantes de las disidencias sexogenéricas, derivadas del entrecruzamiento de matrices vigentes a nivel macroestructural como son, entre otras, el racismo, el clasismo, la xenofobia, el nacionalismo, el sexismo.

Conclusiones

La violencia es la expresión última y más flagrante de la negación de derechos y, por lo tanto, una materialización de los límites de la ciudadanía en tanto que reconocimiento de obligaciones, prerrogativas y pertenencia a una comunidad política. Los resultados presentados en este artículo muestran que las personas migrantes LGTB+ en Chile, principalmente latinoamericanas, representan una corporalidad con diversos marcadores sociales que, con diferente intensidad en sus trayectorias, afectan sus posibilidades de vivir libres de violencias.

Como observa Magliano (2015: 706) en sus reflexiones sobre el enfoque interseccional, «en ciertos contextos sociohistóricos algunas clasificaciones sociales se tornan determinantes en relación con las posiciones de los sujetos y las lógicas de explotación y resistencia que se desprenden de esas posiciones». Por ello, a la hora de analizar las violencias de las personas migrantes LGTB+, en este caso en Chile, resulta necesario adoptar una mirada interseccional para (re)pensar la ciudadanía al hilo de estas nuevas experiencias de residencia en los contextos nacionales, pues permite visibilizar los modos más sutiles en los cuales operan diferentes discriminaciones sociales. Prestar atención a la migración de las diversidades y disidencias sexuales como sitio de interseccionalidad implica reconocer a esta como espacio de articulación de opresiones, en el que tanto el nacionalismo como la heteronormatividad se expresan en dimensiones simbólicas y estructurales que actúan de manera conjunta (Hill-Collins, 1990).

La aproximación desde las trayectorias migrantes, pensadas también como trayectorias de ciudadanías, permite a su vez visualizar las variaciones de la precariedad interseccional de estas ciudadanías en relación con el desplazamiento migratorio, considerando el anclaje territorial del ejercicio ciudadano en tanto exigibilidad de derechos determinada por la jurisdicción de un Estado-nación. Es decir, entre esas variaciones de la precariedad –ser un ciudadano (en origen), un no ciudadano en tránsito, un no ciudadano residente regular o irregular– implica especificidades que se expresan en diversas materializaciones de violencia, aunque también de resistencia a esas violencias. En este sentido, todas las diferenciaciones resultantes son relevantes para observar y comprender las complejidades de este contínuumde violencia. Pero también, poniendo la mirada en las resistencias, son importantes para visibilizar las potencialidades del cambio en todos sus matices: «La incompletud [de la ciudadanía] pone de relieve la obra del hacer, ya sea que se trate de hacer o rehacer en respuesta a condiciones cambiantes, a nuevas subjetividades, o a nuevos medios instrumentales» (Sassen, 2010: 108). Las nuevas subjetividades políticas de activistas migrantes LGTB+ en Chile pueden correr los límites de esta categoría incompleta que es la ciudadanía, una potencialidad que entendemos al modo de transformaciones de la ciudadanía desde abajo, es decir, centradas en «las subjetividades y los sujetos respectivos que la soportan como ejercicio y reconfiguración vivencial» (Molina, 2014: 91).

Sin duda, estos alcances tienen limitaciones, en la medida en que un análisis que aborde las distintas aristas del problema de la violencia en las trayectorias migratorias implicaría un estudio multisituado e, idealmente, un acompañamiento en tránsito, que permitiera visualizar formas menos evidentes de expresión de las zonas de sombra para ejercer los derechos de ciudadanía. A la vez, los resultados aquí expuestos no alcanzan a abarcar algunos impactos en las vidas de las personas migrantes LGTB+, como los problemas de salud mental derivados de las expresiones de odio y de las violencias que experimentan, descritas a lo largo de este texto. No obstante, estos hallazgos permiten observar la intersección de marcadores de desigualdad y la forma en que constituyen un entramado estructural de generación de violencias, una temática relevante y poco trabajada en Chile respecto de los migrantes LGTB+, tanto a nivel académico como en materia de políticas e intervenciones sociales.

Referencias bibliográficas

Arendt, Hanna. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza, 1987.

Azpiazu Carballo, Jokin. «Análisis crítico del discurso con perspectiva feminista», en: Mendia Azkue, Irantzu; Luxán, Marta; Legarreta, Matxalen; Guzmán, Gloria; Zirion, Iker; Azpiazu, Jokin (eds.). Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista. Bilbao: UPV/EHU, 2014, p. 111-123.

Bauböck, Rainer. «Lealtades rivales e inclusión democrática en contextos migratorios». Revista internacional de filosofía política, n.º 27 (2006), p. 41-70.

Butler, Judith. Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción. Madrid: Cátedra, 2001.

Cantú, Lionel. The sexuality of migration: border crossing and Mexican immigrant men. Nueva York: NewYork University Press, 2009.

CENEM-Centro Nacional de Estudios Migratorios. «Percepción chilena sobre el contexto migratorio actual». Universidad de Talca, (2021) (en línea) (Fecha de consulta: 14.01.2023] http://www.cenem.utalca.cl/html/estudios.html

Curiel, Ochy. «El régimen heterosexual y la nación. Aportes del lesbianismo feminista a la antropología». La manzana de la discordia, vol. 6, n.º 1 (2011), p. 25-46.

De Asís, Francisco. «Credibilidad de los solicitantes de asilo y estereotipos heterosexistas: en busca del “refugiado LGTBI por antonomasia”». Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 39 (2019), p. 271-291.

De Certeau, M. La invención de lo cotidiano. Artes de hacer [vol. 1]. México: Universidad Iberoamericana e ITESO, 1996.

Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna. The Sage Handbook of Qualitative Research. Londres: Sage, 2005.

Eribon, Didier. Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Anagrama, 2001.

Femenías, María Luisa. «Género y feminismo en América Latina». RevistaDebate feminista, vol. 40, (2009), p. 42-74.

Fleury, Sonia; Bicudo, Valeria y Rangel, Gabriela. «Reacciones a la violencia institucional: estrategias de los pacientes frente al contraderecho a la salud en Brasil». Salud Colectiva, vol. 9, n.º 1 (2013), p. 11-25.

Galaz, Caterine y Sepúlveda, Mauricio. «El sujeto sexual preexistente al derecho: fijaciones y territorializaciones en la ley de Acuerdo de Unión Civil en Chile». Discurso & Sociedad, vol. 14, n.º 2 (2020), p. 264-285.

Gergen, Kenneth. Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción social. Barcelona: Paidós, 1996.

González, Ricardo; Muñoz, Esteban y Mackenna, Bernardo. «Como quieren en Chile al amigo cuando es forastero: actitudes de los chilenos hacia la inmigración», en: Aninat, Isabel y Vergara, Rodrigo (eds.). Inmigración en Chile. Una mirada multidimensional. Santiago de Chile: FCE y CEP, 2019, p 321-344.

Guzmán, Raquel y Jiménez, María. «La Interseccionalidad como Instrumento Analítico de Interpelación en la Violencia de Género». Oñati Socio-legal Series, vol. 5, n.º 2 (2015), p. 596-612.

Hill-Collins, Patricia. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Londres: Unwin Hyman, 1990.

Hiller, Renata. «Desnaturalizar los vínculos entre conyugalidad y ciudadanía. El matrimonio en Argentina, su trayectoria y los cambios recientes», en: Morán, José; Sgró, Candelaria y Vaggione, Juan (eds.). Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Córdoba: Ciencia, Derecho y Sociedad, 2012, p. 227-250.

INE-Instituto Nacional de Estadísticas y DEM – Departamento de Extranjería y Migración. «Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020». INE, (julio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 14.01.2023] https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migración-internacional/estimación-población-extranjera-en-chile-2018/estimación-población-extranjera-en-chile-2020-metodología.pdf?sfvrsn=48d432b1_4

Kymlicka, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 1996.

Lara, Antonia. «Subjetividades en dislocación: cuerpo y acento en los desplazamientos migratorios». Simbiótica, vol. 6, n.º 1 (2019), p. 232-245.

Magliano, María José. «Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos». Estudos Feministas, vol. 23, n.º 3 (2015), p. 691-712.

Martínez San Miguel, Yolanda. «Sexilios. Hacia una nueva poética de la erótica caribeña». América Latina Hoy, vol. 58, (2011), p.15-30.

Meccia, Ernesto. El tiempo no para. Los últimos homosexuales cuentan la historia. Santa Fe, Arg.: Eudeba y Ediciones UNL, 2016.

Molina, Jesús. «Aportes para pensar la ciudadanía. Por una crítica a su concepción convencional». Administración & Desarrollo, vol. 43, n.º 59 (2014), p. 87-98.

Movilh-Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. «Realidad de migrantes LGTBIQ+ en Chile 2020». Primera Encuesta Nacional (2020) (en línea) [Fecha de consulta 14.01.2013] https://www.movilh.cl/biblioteca/estudios/

Movilh-Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. «xx Informe anual de derechos humanos. Diversidad sexual y de género en Chile. Hechos 2021». (2022) (en línea) [Fecha de Consulta 14.01.2023] https://www.movilh.cl/biblioteca/estudios/

Naciones Unidas. «El colectivo LGBT, entre los migrantes más marginados y vulnerables, afirman expertos». UN, departamento de información pública, (16 de mayo 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 14.01.2023] https://news.un.org/es/story/2022/05/1508852

Ong, Aihwa. «Mutations in Citizenship». Theory, Culture & Society, vol. 23, n.º 2-3 (2006), p. 499-505.

Ou Jin Lee, Edward. «Responses to structural violence: The everyday ways in which queer and trans migrants with precarious status respond to and resist the Canadian immigration regime». International Journal of Child, Youth and Family Studies, vol. 10, n.º 1 (2019), p.70-94.

Rangel, Mayra y Cruz-Manjarrez, Guadalupe. «“La verdad no me gustaría regresar a ese lugar de donde salí, muchos malos recuerdos, muchas cosas feas”. Violencia de género y migración forzada en personas homosexuales de Centroamérica a México». GénEroos, vol. 27, n.º 28 (2020), 9-32.

Ríos, Juan. «Una Mariposa Transnacional: Memorias desde el Sexilio».Cuadernos Nacionales, n.º 26 (2020), p. 28-53.

Rubin, Gayle. «Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad», en: Vance, Carole (ed.). Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Madrid: Revolución, 1989, p. 113-190.

Salinas, Paulina y Barrientos, Jaime. «Los discursos de las garzonas en las salas de cerveza del norte de Chile. Género y discriminación». Polis, Revista de La Universidad Bolivariana, vol. 10, n.º 29 (2011), p. 433-461.

Sassen, Saskia. «Incompletud y la posibilidad de hacer ¿Hacia una ciudadanía desnacionalizada?». Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 61, n.º 226 (2016), p. 107-140.

Sayad, Abdelmalek. La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado. Barcelona: Anthropos, 2011.

SJM-Servicio Jesuita a Migrantes y CASEN – Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. «Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante». Migración en Chile, informe n.º 1 (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 14.01.2023] https://www.migracionenchile.cl/publicaciones

Stang, María Fernanda. «La diversidad sexual y de género en censos y encuestas de América Latina: entre la invisibilidad y la lógica heteronormativa». Notas de Población, n.º 108 (2019), p. 221-243.

Stang, María Fernanda. «Nueva ley de migraciones, derechos humanos y luchas migrantes: el ‘significante vacío’ y los sentidos en disputa», en: Ravetllat Ballesté, I. & Mondaca Miranda, A. (eds.) Comentarios a la Ley de Migración y Extranjería en Chile. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 53-83.

Stefoni, Carolina y Stang, María Fernanda. «La construcción del campo de estudio de las migraciones en Chile: notas de un ejercicio reflexivo y autocrítico». Íconos. Revista de Ciencias Sociales, vol. 21, n.º 58 (2017), p. 109-129.

Stutzin, Valentina y Troncoso, Lelya. «La agenda heteropatriarcal en Chile: Cruces entre política, moral y religión contra la "ideología de género"». Nomadías, n.º 28 (2019), p. 9-41.

Thayer, Luis Eduardo; Stang, María Fernanda y Dilla, Charlene. «La política del estado de ánimo. La debilidad de las políticas migratorias locales en Santiago de Chile». Perfiles latinoamericanos, vol. 28, n.º 55 (2020), p. 171-201.

Vargas Rivas, Francisca y Canessa Zamora, Martín. «Derechos de las personas migrantes y refugiadas: La desprotección colectiva», en: Vargas, Francisca (ed.). Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2021, p. 305-344 (en línea) [Fecha de consulta: 14.01.2023] https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2021/

Velasco, Juan Carlos. El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia. México: FCE, 2016.

Velasco, Laura y Gianturco, Giovanna. «Migración internacional y biografías multiespaciales: una reflexión metodológica», en: Ariza, Marina y Velasco, Laura (eds.). Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional. México, DF: IIS-UNAM y El Colegio de la Frontera Norte, 2012, p. 115-150.

Vial Solar, Tomás. «Derechos Humanos de las personas LGBTI+ en Chile: avances y deudas pendientes en tiempos contradictorios», en: Vargas, Francisca (ed.). Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2019. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2019, p. 133-154 (en línea) [Fecha de consulta: 14.01.2023] https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2019-2/

Notas:

1-Siglas que designan al colectivo que se autoconcibe como lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones no heterosexuales.

2-Este artículo surge del desarrollo del proyecto FONDECYT REGULAR 1210165 «Trayectorias de personas migrantes no heterosexuales en Chile: desigualdades, violencias y resistencias» de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile. Asimismo, se enmarca en el desarrollo doctoral de la académica Caterine Galaz para el programa del Doctorado en Estudios de Género. Culturas, Sociedades y Políticas, de la Universitat de Vic (UVic)-UCC (Catalunya).

3-Más información disponible en línea en: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/global-acceptance-index-lgbt/

4-En el contexto latinoamericano, los diversos colectivos LGTBI+ han puesto el acento en destacar políticamente sus acciones de resistencia a la matriz heterosexual y, ante ello, las formas de cómo estas se nombran importan. De ahí que se plantee el concepto de disidencias sexogenéricas para aludir precisamente a las personas lesbianas, gays, trans, transexuales, travestis, intersex, queer y otras que se sitúan y actúan de una manera resistente a la matriz heterosexual.

Palabras clave: Chile, migraciones, diversidad sexual, LGTB+, ciudadanía, violencias

Cómo citar este artículo: Galaz, Caterine; Stang, Fernanda y Lara, Antonia. «Trayectorias de migrantes LGTB+ hacia Chile: violencias interseccionales y ciudadanía». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p.65-89. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.65

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 65-89

Cuatrimestral (enero-abril 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.65

Fecha de recepción: 05.09.22 ; Fecha de aceptación: 28.01.23