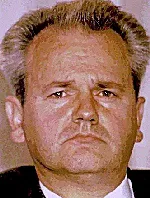

Slobodan Milosevic

Presidente de la República Federal de Yugoslavia (1997-2000) y de Serbia (1989-1997)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

La desintegración cruenta de la antigua Yugoslavia en la última década del siglo XX, con su trágica cohorte de guerras civiles y limpiezas étnicas que dejaron aproximadamente un cuarto de millón de muertos, tuvo como principal —aunque no único— responsable al que fuera presidente de la República de Serbia y luego de la refundada federación yugoslava con la única compañía de Montenegro. Caudillo de un régimen híbrido, nacionalista chovinista a la vez que socialista autoritario, Slobodan Milosevic atizó y manipuló en beneficio propio los sentimientos de victimismo y revanchismo históricos del pueblo serbio, que le dio sucesivas victorias en las urnas pese a lo funesto de su actuación. El alfa y el omega de su carrera política fue Kosovo, cuya pérdida tras los bombardeos aéreos de la OTAN en 1999 preludió un intento de fraude electoral seguido de una insurrección popular que le descabalgó del poder en 2000. Entregado al año siguiente por las nuevas autoridades demócratas al Tribunal Penal Internacional de La Haya, Milosevic fue juzgado por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio presuntamente cometidos en Croacia, Bosnia y Kosovo, pero falleció en su celda en 2006 antes de aplicársele sentencia.

1. Un oscuro tecnócrata comunista aupado al liderazgo político

2. El conflicto de Kosovo y el caudillaje de Serbia

3. Escalada nacionalista y legitimación en las urnas

4. Apuesta por la guerra contra los nacionalismos centrífugos

5. Las campañas bélicas de Croacia y Bosnia; la refundación de Yugoslavia

6. Los instrumentos de un poder autoritario

7. Temporal rehabilitación internacional tras la paz de Dayton

8. La deriva autocrática en el interior

9. El círculo se cierra en Kosovo

10. La guerra contra la OTAN y la pérdida de Kosovo

11. Confrontación final con la oposición, insurrección popular y derrocamiento

12. El dilema del enjuiciamiento por crímenes políticos y de guerra

13. Entrega y procesamiento por el Tribunal Penal de La Haya

14. Las complicaciones del juicio internacional y repentino fallecimiento

1. Un oscuro tecnócrata comunista aupado al liderazgo político

Hijo del profesor de Teología (algunas fuentes aseguran que llegó a consagrarse como pope ortodoxo, pero sin llegar a ejercer el magisterio religioso) Svetozar Milosevic, oriundo de Montenegro, y de la maestra de escuela Stanislava Koljensic, perteneciente a una familia acomodada de comunistas serbios e incondicional de Tito, en 1959 se unió al Partido Comunista Yugoslavo, llamado desde 1963 Liga de los Comunistas Yugoslavos (SKJ), y ese mismo año emprendió estudios de Derecho en la Universidad de Belgrado. Trágicas circunstancias familiares rodearon la juventud de Milosevic: cuando tenía 21 años, el padre, separado ya de su esposa, se suicidó de un disparo en la sien cuando se ganaba la vida como docente en su república de origen; un tío, oficial del Ejército, decidió la misma suerte; y, finalmente, la madre se ahorcó a su vez una década después del suicidio de su marido, en 1974.

Licenciado con el título de abogado en 1964, Milosevic inició dos años después una carrera en el aparato administrativo de la República Socialista de Serbia, primero como asesor para asuntos económicos del alcalde de Belgrado y luego como jefe del Servicio de Información municipal. Su amistad con Ivan Stambolic, alto dirigente de la Liga de los Comunistas Serbios (SKS, rama republicana de la SKJ), resultó decisiva para su rápida promoción en los escalafones superiores de la función pública. En 1968 contrató con la compañía energética estatal Technogas, donde ostentó una dirección adjunta antes de convertirse, en 1973, en director general de la empresa.

En 1978 Milosevic fue nombrado director general de Beogradska Banka, o Banco Unido de Belgrado, entonces la mayor entidad financiera del país, una responsabilidad que llevó implícitos múltiples desplazamientos a Estados Unidos para asistir a consejos de gobernadores bancarios y otras reuniones con una agenda financiera. Ya en 1965 contrajo matrimonio con su compañera inseparable desde la escuela, Mirjana (Mira) Markovic, hija de partisanos, bien ubicada en la élite comunista (su padre, Momcilo Markovic, había sido ministro del Interior de Serbia al término de la Segunda Guerra Mundial) y futura profesora de Teoría del Marxismo en la Universidad de Belgrado con el título de doctora. Estrechamente ligada a su marido, en lo sentimental y en lo profesional, Markovic iba a convertirse en la principal asesora y aliada política de Milosevic. La pareja tuvo dos hijos, Marko y Marija.

En 1982 Milosevic abandonó Beogradska Banka para dedicarse a la política, en un período de inquietud expectante por el devenir de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY) tras la muerte en mayo de 1980 de su fundador, el mariscal Tito. En 1983 fue elegido miembro del Presidium del Comité Central de la SKS y en abril del año siguiente presidente del Comité Municipal del partido en Belgrado. Siguiendo siempre los pasos de su mentor, Milosevic sustituyó a Stambolic el 28 de mayo de 1986 en la Presidencia del Comité Central de la SKS, oficina que detentaba el verdadero poder político en la república. Se trató de una escalada fulgurante para un hombre que apenas cuatro años antes estaba apartado de cualquier actividad partidista o ideológica relevante, y que reunía un perfil de burócrata esencialmente técnico.

El 24 de abril de 1987 marcó un antes y un después en la trayectoria política de Milosevic; fue entonces cuando empezó a realizar, con una mezcla de oportunismo, astucia e implacabilidad, sus grandes ambiciones de poder. Aquel día, llegado a la capital de la provincia autónoma de Kosovo, Prístina, se dejó abordar por una muchedumbre de kosovares serbios que, airados, exigían a las autoridades de Belgrado protección frente a los abusos de los que decían ser objeto por la mayoría albanesa (cuyos miembros controlaban tanto los mandos políticos locales como la policía enviada a reprimir las algaradas). Milosevic no sólo les dio la razón, sino que les prometió que nadie volvería nunca más a golpearlos. Stambolic había enviado a su protegido a la agitada provincia sureña para sosegar los ánimos y preservar la legalidad de las instituciones, pero Milosevic lo que hizo fue asumir la reivindicación nacionalista de la minoría serbokosovar, dando con ello prelación a los intereses de Serbia sobre los de Yugoslavia y desequilibrando el delicado juego de pesos y contrapesos entre las repúblicas diseñado por Tito.

Con tan perturbador ariete ideológico, Milosevic se lanzó a la remoción de quienes estorbaban su proyecto personal y nacional. En octubre de 1987 desató una purga en el SKS y en los medios de comunicación de Serbia, y el 14 de diciembre del mismo año, Stambolic, dejado en minoría en el Comité Central, fue cesado como presidente de la República de Serbia; para sucederle, Milosevic designó a Petar Gracanin, uno de sus partidarios. El 17 de noviembre de 1988 consiguió también las dimisiones de altos responsables de la Liga de los Comunistas Kosovares, acusados de dar pábulo al separatismo albanés, con la secretaria del Comité Central, Kaqusha Jashari, a la cabeza.

2. El conflicto de Kosovo y el caudillaje de Serbia

Explotando el victimismo de los serbios, removiendo los traumas de la Segunda Guerra Mundial (cuando esta nacionalidad padeció matanzas de proporciones genocidas a manos de los fascistas croatas) y exacerbando un sentimiento de frustración colectiva por los años de la dictadura comunista y la rampante crisis económica, Milosevic convenció a buena parte de los ciudadanos de que Serbia, la república más poblada y económicamente más potente de la federación, había sido sistemáticamente marginada durante el régimen de Tito (a la sazón, un croata), y que ahora, numerosos enemigos de dentro y fuera de Yugoslavia conspiraban contra ella. La retórica nacional-patriótica, aderezada con algunas concesiones a un nebuloso reformismo político, desplazó el verdadero debate, la democratización de las instituciones y la vida pública, a partir de la cual podría renegociarse el futuro de la RFSY. Aunque su proyecto nacional era excluyente, Milosevic aprovechó los devaneos emancipadores y las exigencias de eslovenos y croatas para encaramarse como el paladín de la unidad del Estado, soterrando el discurso de los verdaderos yugoslavistas, que quedaron totalmente arrinconados.

Sin una presencia espectacular ni una oratoria brillante, desenvolviéndose con calma y midiendo el efecto de sus mensajes escuetos aunque contundentes (ni en sus momentos de mayor poder iba a dejar de dosificar las comparecencias públicas y los discursos, prefiriendo siempre el trabajo de puertas adentro), Milosevic acrecentó su carisma de caudillo poco convencional, por frío y parco, pero que seducía al serbio de a pie por su aureola patriótica, providencial y confortadora, de jefe seguro de sí mismo y protector del pueblo. El 19 de noviembre de 1988, en la mayor concentración humana conocida por Yugoslavia desde la liberación de los nazis en 1945, convocó a un millón de personas en Belgrado como muestra de apoyo a los serbios de Kosovo; la muchedumbre fue instada por el líder a ir "a las barricadas, como nuestros antecesores en España", para combatir "por una Serbia unitaria en una Yugoslavia unitaria".

El 28 de junio de 1989 la llanura de Gazimestán, cerca de Prístina, congregó a otro millón largo de serbios para conmemorar el 600º aniversario de la batalla de Kosovo Polje (Campo de Mirlos), en la que el antiguo reino de Serbia perdió su independencia frente al invasor turco. En tan emocional entorno, Milosevic evocó los mitos y agravios, reales o ficticios, de la nación serbia a lo largo de su historia y formuló la demanda de un mayor control por los serbios de las instituciones provinciales dominadas por la mayoría albanesa. Para él, Kosovo se trataba del "puro centro de la historia, la cultura y la memoria" de Serbia, ya que allí comenzó el primer Estado medieval serbio, en el siglo XI, y se hallaban los principales monasterios ortodoxos, custodios multiseculares de la cultura serbia. Milosevic se refirió a una Serbia unida y multiétnica, en reconocimiento implícito de una realidad incuestionable: que con el transcurrir del tiempo, el peso demográfico de los serbokosovares había declinado progresivamente hasta constituir sólo el 13% de la población de la provincia, de acuerdo con el censo de 1981.

La Constitución titista de 1974, cuestionada sin disimulos por Milosevic en su discurso de Gazimestán, había establecido las provincias socialistas autónomas de Kosovo al sur y Vojvodina (habitada por más de 300.000 húngaros étnicos) al norte, y aunque su rango era inferior al de las repúblicas y quedaban bajo la jurisdicción de Serbia, en la práctica gozaban de competencias similares a las de aquellas y funcionaban como entes paritarios en las instituciones federales. Mientras Milosevic agitaba el nacionalismo eslavo en Serbia y Kosovo, Montenegro y Vojvodina eran escenario de manifestaciones antiburocráticas que consiguieron derribar los liderazgos comunistas locales.

Mientras los demás regímenes ideológicamente afines de Europa Central y Oriental se desmoronaban sucesivamente por las exigencias pro democracia y un efecto de contagio estimulado desde la URSS por Mijaíl Gorbachov, el dirigente serbio se mantuvo impertérrito, movilizando masivas manifestaciones nacionalistas para anticiparse a cualquier demanda indeseada y resuelto a asegurar su continuidad en el poder fundando un régimen híbrido, una suerte de nacionalcomunismo que no escatimaba las referencias racistas a los albaneses de Kosovo y los musulmanes del interior de Serbia, concentrados en la región de Sandzak.

El 28 de marzo de 1989 la Asamblea de Serbia aprobó una reforma de la Constitución republicana que reducía drásticamente las autonomías de Kosovo y Vojvodina, incluidas todas las competencias económicas, policiales y educativas, las cuales volvieron a la administración central. El 3 de marzo anterior la Presidencia colectiva de la Federación había allanado el camino para aquella medida declarando que la situación en Kosovo se había deteriorado tanto que había llegado a constituir una amenaza a la integridad de la Federación, lo que hacía necesario la imposición de "medidas especiales".

Los disturbios que estas decisiones generaron en Kosovo dejaron hasta el último día de marzo una treintena de muertos, casi todos manifestantes albaneses abatidos por las fuerzas de seguridad. El 8 de mayo siguiente Milosevic coronó su ambiciosa empresa con su elección para el puesto de presidente de la República Socialista de Serbia, no teniendo reparos en entregar la jefatura de la SKS a uno de sus asociados, Bogdan Trifunovic. El 13 de noviembre la Asamblea le confirmó como presidente de la república. Este mismo año Milosevic publicó un libro autobiográfico titulado Godina Raspleta (Las consecuencias de los hechos).

3. Escalada nacionalista y legitimación en las urnas

El principio del fin de la RFSY se escenificó en el XIV Congreso de la SKJ, inaugurado en Belgrado el 20 de enero de 1990. El día 23, al ver rechazada su moción de convertir la Liga en una estructura confederal de partidos republicanos soberanos con el socialismo democrático como doctrina, la delegación eslovena decidió abandonar el congreso, siendo imitada por la delegación croata. El bloque legalista, capitaneado por Milosevic, advirtió contra el cuestionamiento de la Federación y se limitó a aprobar la eliminación de la cláusula que consagraba el monopolio político de la SKJ (la SKS, por su parte, había aprobado el 17 de diciembre anterior un pluralismo en Serbia con ciertas reservas). Se trató de una medida tardía, pues Eslovenia y Croacia, con el concurso decidido de sus gobernantes comunistas, estaban ya esbozando un modelo de multipartidismo no excluyente en paralelo al auge del nacionalismo separatista.

Fracasado su intento de mantener la unidad orgánica e ideológica de la SKJ, Milosevic no tuvo ambages en seguir la pauta reformista de las repúblicas occidentales, al menos en las formas. El 7 de junio de 1990 constituyó el Partido Socialista de Serbia (SPS) a partir de la SKS y con la absorción de la pequeña Alianza Socialista del Pueblo Trabajador de Serbia, y el 16 de julio siguiente se hizo elegir presidente de la flamante formación el primer día de su primer Congreso. No se acometió una transformación doctrinal como las interiorizadas por los partidos comunistas del bloque soviético, sino un simple cambio de siglas y otros símbolos externos; en realidad, los socialistas serbios mantuvieron intactos el dogmatismo ideológico y la concepción exclusivista del poder propios de un partido fuerte que se consideraba vanguardia de la sociedad.

El 22 de julio de 1990 el pluripartidismo fue oficialmente instaurado en Serbia, pero con su hábil movimiento, que no precisó hacer hincapié en el compromiso con la democracia parlamentaria y, menos aún, en una vocación de tipo socialdemócrata, rechazada de plano, para el SPS, Milosevic se aseguró una posición hegemónica de partida en la nueva etapa política inaugurada en su país. A lo largo de 1990 Milosevic dio más argumentos a los que querían apartarse de una RFSY tolerante con las pretensiones serbias de supremacía. El Gobierno serbio decretó el boicot económico contra Eslovenia, que se encontraba lista para salirse de la Federación, mientras que los serbios de Croacia fueron animados a plantar cara a la deriva independentista de los nuevos gobernantes pertenecientes al partido nacionalista y derechista Unión Democrática Croata (HDZ, vencedora en las elecciones parlamentarias de abril y mayo); alentado desde Belgrado y desafiando abiertamente a las autoridades de Zagreb, un denominado Consejo Nacional Serbio proclamó la Región Autónoma Serbia de la Krajina el 1 de octubre.

En cuanto a Kosovo, cobraron fuerza las agitaciones de los albaneses, que un amplio movimiento represivo intentó acallar. Como resultado, las denuncias populares de discriminaciones con trasfondo étnico o religioso se invirtieron radicalmente, pasando a realizarlas la mayoría albanesa. El 2 de julio la Asamblea kosovar decidió por aplastante mayoría elevar el estatus provincial al de república. La reacción de Belgrado fue fulminante: el 5 de julio la Asamblea serbia abrogó la autonomía, disolvió las instituciones y puso la provincia bajo su directa administración.

Lanzados a la clandestinidad, diputados y responsables políticos albaneses, liderados por el intelectual Ibrahim Rugova, líder de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), proclamaron el 7 de septiembre la República de Kosovo (RK) dentro de la Federación yugoslava, punto de partida de una resistencia soberanista civil que se aferró a los criterios de no cooperación y no violencia, pese a la multiplicación de los actos hostiles contra los albaneses, como el despido de miles de funcionarios, el acoso a intelectuales y activistas sociales, y las trabas a la expresión cultural del idioma albanés.

El 28 de septiembre de 1990 Serbia imprimió un nuevo giro de tuerca promulgando una nueva Constitución centralista que remataba la disolución de las instituciones autonómicas provinciales. El texto removió también la condición de socialista de la República de Serbia y abrió el camino para la celebración de las primeras elecciones pluralistas el 9 y el 23 de diciembre. En las legislativas, el SPS se adjudicó una rotunda victoria con 194 de los 250 escaños de la nueva Asamblea Nacional (Narodna Skupstina); en las presidenciales, Milosevic fue confirmado en su puesto con el 65,3% de los votos, derrotando a una veintena de candidatos encabezados por Vuk Draskovic, un líder nacionalista genuino que encontró serias dificultades para perfilarse ante el exitoso intrusismo ideológico del dirigente socialista.

4. Apuesta por la guerra contra los nacionalismos centrífugos

Tras su validación en las urnas en diciembre de 1990, Milosevic y el SPS ejercieron un monopolio político de hecho sobre toda Serbia, Kosovo y Vojvodina incluidas, y dispusieron de la alianza incondicional de Montenegro, donde los comunistas locales, encabezados por Momir Bulatovic, fueron igualmente confirmados en las urnas al cabo de un somero maquillaje ideológico. Tardíamente, la oposición no comunista se movilizó contra el acaparamiento por el SPS de los medios de comunicación y su evidente vocación hegemónica, pero la protesta nacional del 9 de marzo de 1991 fue contundentemente reprimida por el Ejército con el saldo de dos muertos. El siguiente paso en el cálculo de Milosevic fue hacerse con el control de la Federación, convirtiéndola en un instrumento dúctil a los intereses nacionales de Serbia.

En las negociaciones interrepublicanas de la primavera de 1991, consideradas la última oportunidad para mantener a flote la RFSY y evitar su desintegración traumática, los representantes de Croacia y Eslovenia en la Presidencia Federal acusaron al bloque serbo-montenegrino de intransigencia y de esconder tras su negativa a una revisión del sistema federal (urgida sobre todo para salvaguardar sus respectivas soberanías económicas y financieras) sus propios proyectos nacionales; bloqueando cualquier posibilidad de arreglo, insistían, se estimulaba una sucesión de actos unilaterales que preludiaba una confrontación de consecuencias impredecibles. Milosevic replicó a eslovenos y croatas que los liquidadores de Yugoslavia eran exclusivamente ellos, y denunció a los países europeos que, con su velado apoyo a aquellos, instigarían el proceso de descomposición del Estado. Entretanto, proliferaban los choques entre la policía croata y los serbios de la Krajina, que el 28 de marzo de 1991 declararon su intención de permanecer en la RFSY si Zagreb se lanzaba a la secesión.

Las maniobras de Milosevic para cooptar la Presidencia colectiva de la Federación quedaron expuestas cuando el 15 de mayo de 1991 expiró el mandato anual al frente de la misma del esloveno Janez Drnovsek. El representante serbio, Borisav Jovic (un fiel de Milosevic que entre 1991 y 1992 iba a ostentar nominalmente la presidencia del SPS), se negó a que el croata Stipe Mesic sucediera a Drnovsek conforme a lo previsto en el procedimiento rotatorio. Mesic, luego de abandonar el comunismo croata, era un miembro de la HDZ y su colocación en la jefatura del Estado con carácter temporal le habría conferido una autoridad formal sobre el Ejército Popular Yugoslavo (JNA), lo que resultaba inaceptable para Milosevic. El bloqueo institucional serbio produjo una situación extremadamente confusa y sirvió de pretexto a eslovenos y croatas para adoptar la ruptura.

El 25 de junio de 1991 los parlamentos de Ljubljana y Zagreb proclamaron la independencia; automáticamente, las instituciones federales ordenaron al JNA que cumpliera su misión constitucional de defender la integridad territorial de Yugoslavia e impedir los enfrentamientos entre nacionalidades. Se trataba de la guerra civil. El JNA, integrado por reclutas de todas las repúblicas pero con una alta oficialidad mayoritariamente serbia, se enfrentó (27 de junio) con la improvisada Defensa Territorial Eslovena por la posesión de los puestos fronterizos, pero halló una resistencia inesperada y optó por retirarse.

Los observadores opinaron que los generales yugoslavos, actuando de manera más o menos intencional con arreglo a los intereses del bloque serbio, detuvieron los enfrentamientos a las pocas horas de iniciarlos porque Eslovenia era una república casi monoétnica, no albergaba minorías serbias susceptibles de defender y por tanto no entraba en los planes nacionales de Milosevic. La mediación de la Comunidad Europea consiguió que Eslovenia y la RFSY firmaran la paz en la isla adriática de Brioni (Brijuni) el 7 de julio y que el bloque serbio levantara el boicot a la asunción presidencial de Mesic el 30 de junio.

En estas dramáticas jornadas y en las que iban a venir, cobraron visos de realidad las advertencias, aventadas por observadores y politólogos especializados en la cuestión yugoslava, de que el presidente serbio perseguía en realidad construir una Gran Serbia, entidad que supuestamente englobaría a la república y a los territorios de mayoría étnica serbia de Croacia y Bosnia-Herzegovina, más la hermanada Montenegro y, quizá, Macedonia (también con una mayoría de población eslava y ortodoxa), convertidas en repúblicas satélite. Sin embargo, cómo se articularía esta realidad, si a partir de vínculos confederativos entre los distintos entes o con la anexión pura y simple por Serbia de los territorios donde la nacionalidad serbia fuera dominante, era una pura conjetura.

La noción de la Gran Serbia, esbozada en el Memorándum redactado en septiembre de 1986 por la Academia de Arte y Ciencia de Serbia (y cuya difusión fue entonces prohibida), era inseparable de la homogeneidad étnica, como pronto iba a sugerir el rosario de conflictos yugoslavos. Lecturas racial-nacionalistas aparte, lo que sí estaba claro era que Milosevic, quien nunca se refirió explícitamente a sus atribuidas ambiciones panserbias, había decidido ir a la guerra para consolidarse en el poder, canalizando la euforia nacionalista hacia los frentes de batalla en las repúblicas vecinas.

La efímera y casi incruenta guerra de Eslovenia permitió también a Milosevic ensayar el que iba a ser un estilo característico en sus tratos y regateos con los países occidentales, una de las claves que explican su asombroso arraigo en el poder a pesar de la acumulación de fracasos objetivos en Croacia, Bosnia, Kosovo y la propia Serbia: el aplacarles y contentarles con promesas verbales, si acaso con alguna concesión táctica sobre el terreno (invariablemente, una retirada militar), abriendo divisiones decisivas entre gobiernos duros y blandos, confrontándoles con sus contradicciones, exacerbadas por unos intereses nacionales contrapuestos, y, como resultado, convirtiendo en inoperante el frente de animosidad en su contra.

Llegado ese punto, la partida volvía a comenzar. Milosevic, que terminó conociendo a fondo las debilidades e inconsistencias de los dirigentes mundiales, lanzaba nuevos envites, cada vez más audaces e inequívocos, provocaba situaciones límite e incendios cuyo eventual sofoco él se reservaba con exclusividad. Así, comprando tiempo, combinando ambigüedad y desafío, no teniendo reparo en mentir y desdecirse de sus promesas cuantas veces fuera necesario, el dirigente serbio consiguió que la comunidad internacional le considerara un interlocutor imprescindible para llegar a cualquier arreglo pacificador en la ex Yugoslavia; con ello, adquiría legitimidad internacional y de paso fortalecía su aureola doméstica de celador de los intereses de Serbia.

Aunque el juego se basaba en una concepción muy cínica, o por utilizar un término más suave, heterodoxa, de los principios que rigen las relaciones diplomáticas (honorabilidad en el cumplimiento de lo pactado, flexibilidad negociadora a cambio de incentivos), los países europeos occidentales, Rusia, Estados Unidos y la ONU en su conjunto se avinieron a participar en él durante años porque en realidad no deseaban que Milosevic, visto como un dique de contención de las fuerzas ultranacionalistas de extrema derecha y de las turbulencias en la propia Serbia, abandonara la escena.

5. Las campañas bélicas de Croacia y Bosnia; la refundación de Yugoslavia

Croacia, con su 11% de serbios étnicos, sí figuraba en los planes de Milosevic. Nominalmente, todavía eran las autoridades federales las que decidían las medidas a adoptar, y el 27 de julio de 1991 el JNA comenzó a combatir a la Guardia Nacional Croata. Mientras la guerra de Croacia tomaba el cariz de una bárbara campaña de conquista territorial y depuración étnica sólo útil al poder de Serbia (de donde partieron miles de combatientes voluntarios, muchos encuadrados en unidades paramilitares ultranacionalistas que operaban autónomamente pero con la aquiescencia y el apoyo del alto mando federal), Milosevic y sus colaboradores se las arreglaron para copar las instituciones federales.

El 3 de octubre de 1991 el bloque serbo-montenegrino dio un golpe de mano por el que apartó a Mesic de la Presidencia colectiva y se arrogó la capacidad de decidir en nombre de Yugoslavia en ausencia de las otras cuatro repúblicas. Branko Kostic, del SPS, asumió la presidencia del órgano con carácter provisional. Hasta el 5 de diciembre Croacia no retiró a Mesic de la Presidencia, que como institución federal dejó de existir. El político croata se marchó cubriendo de invectivas a Milosevic, tachándole de "traidor" y "golpista", y responsabilizándole, junto con la cúpula del JNA, de los desafueros perpetrados en su república. El Gobierno Federal de deshizo también luego de que el 21 de noviembre prosperara en la Asamblea Federal una moción de censura impulsada por los diputados serbios y montenegrinos contra el primer ministro Ante Markovic, al que consideraban responsable de "gran parte de la guerra".

Durante meses, el presidente serbio asistió a las reuniones internacionales que intentaron llevar la paz a Croacia y suscribió varios documentos de alto el fuego con su homólogo croata, Franjo Tudjman. Pero sólo cuando consideró seguros los enclaves de mayoría serbia amputados a Croacia (Kordun, Banija, Lika, Knin, Eslavonia Occidental, Baranja y Sirmium Occidental, totalizando un tercio del territorio del Estado y agrupados desde el 19 de diciembre como República Serbia de Krajina, RSK, con Milan Babic de presidente) decidió parar la embestida militar.

El 2 de enero de 1992 se firmó en Sarajevo un alto el fuego, el número quince desde el inicio de la guerra, que estableció una paz muy volátil. El JNA se retiró de Croacia, pero no sin antes dejar convenientemente pertrechados a los serbios locales, y a comienzos de abril empezaron a desplegarse los 14.000 cascos azules de la misión de la ONU, UNPROFOR, interposición internacional que en la práctica apuntaló el hecho consumado de la victoria militar serbia. Cuando el 15 de enero las independencias de Eslovenia y Croacia fueron reconocidas por la Comunidad Europea y otros países del continente, lo que quedaba de las instituciones federales acusó a los poderes europeos de dar muerte a Yugoslavia y de violar el derecho internacional.

El desenlace de la guerra de Croacia se consideró un éxito para los intereses nacionales de Serbia, pero como contrapartida el país había sido castigado con embargos internacionales de alcance parcial (de armas en el caso de la ONU y comercial en el caso de la Comunidad Europea). Esto no arredró al poder de Belgrado, que siguió adelante con sus planes para la reordenación radical de una RFSY en descomposición.

Macedonia había declarado su independencia en septiembre de 1991, pero no así Bosnia-Herzegovina, donde la realidad triétnica de musulmanes (más tarde se extendería el uso del gentilicio bosniak, bosniacos, para diferenciar sin criterios religiosos a esta tercera comunidad nacional bosnia igualmente eslava) serbobosnios y bosniocroatas, dispuesta sobre el mapa en áreas de concentración mayoritaria pero con abundantes manchas de leopardo, era un factor de disuasión de decisiones precipitadas que podría dar pábulo a choques interétnicos de incalculable magnitud.

En Bosnia vivían un 32% de serbios, frente a un 45% de musulmanes, y su expresión política mayoritaria desde las elecciones de 1990 era el Partido Democrático Serbio (SDS) de Radovan Karadzic. Reproduciendo fielmente las cuotas étnico-religiosas, el SDS constituía el segundo grupo de diputados en la Asamblea republicana tras el del Partido de Acción Democrática (SDA) que lideraba el musulmán Alija Izetbegovic, a la sazón presidente de la Presidencia colectiva republicana en Sarajevo. El 21 de diciembre de 1991 las autoridades de Bosnia occidental sometieron a referéndum la soberanía del territorio y acto seguido proclamaron la República Serbia de Bosnia-Herzegovina, que luego, el 12 de agosto de 1992, pasó a llamarse simplemente República Serbia (Republika Srpska, RS), con Karadzic de presidente y reclamada capital en la misma Sarajevo, pero con las instituciones establecidas en el cercano villorrio de Pale.

Mientras intrigaba con los serbobosnios, Milosevic ofreció al Gobierno de Sarajevo integrarse en una nueva federación yugoslava reducida, pero éste, en parte porque pensó que recibiría el reconocimiento y las garantías internacionales, y en parte porque no se fiaba de la naturaleza igualitaria de esa nueva federación, se lanzó a la independencia. El 29 de febrero de 1992 esta salida fue aprobada en un referéndum boicoteado por los serbios y el 3 de marzo tuvo lugar la proclamación de la misma. El régimen de Belgrado puso en marcha su maquinaria propagandística, acusando a los bosniomusulmanes, incitados por potencias extranjeras (desde la guerra de Croacia se insistía en un "complot" orquestado por Alemania y el Vaticano), de confabularse contra Serbia y Yugoslavia, y justificando el derecho de los serbobosnios a resistirse a las autoridades nacionalistas de Sarajevo.

El JNA estaba desplegado en Bosnia, república que le había servido de retaguardia en sus ofensivas contra Croacia, y oficialmente adoptó una posición neutral en los acontecimientos, si bien jugó un papel fundamental en la instrucción y el aprovisionamiento de los efectivos de la RS, que pudo levantar con suma rapidez un ejército bien pertrechado sin carencia de armas pesadas, desde artillería hasta aviación.

Además, comenzaron a llegar de Serbia, tras foguearse recientemente en Croacia, voluntarios y unidades paramilitares de partidos y milicias ultranacionalistas, que pronto iban a especializarse en operaciones de limpieza étnica y exterminio contra musulmanes y bosniocroatas. El clima era prebélico y las provocaciones serbias no se hicieron esperar. El 6 de abril el Gobierno bosnio decretó el estado de emergencia en Sarajevo, en la jornada siguiente la Comunidad Europea y Estados Unidos reconocieron la independencia de la república y el mismo día se produjeron los primeros choques en la capital. Para el 21 de abril Sarajevo estaba cercado casi por completo por las fuerzas de la RS, que emplazaron sus baterías artilleras en los montes asomados a la ciudad y dieron comienzo a una brutal campaña de bombardeos.

Mientras la guerra civil devastaba Bosnia, Milosevic procedió a fundar un nuevo Estado con Serbia y Montenegro, las dos repúblicas que no habían proclamado la independencia. El 27 de abril de 1992 nació la República Federal de Yugoslavia (RFY) con la pretensión de heredar automáticamente los asientos de la difunta RFSY en las organizaciones internacionales. Pero la comunidad internacional reaccionó con suma hostilidad: el 12 de mayo la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) suspendió de pertenencia al país, el 30 de mayo el Consejo de Seguridad de la ONU decretó el embargo total contra Serbia y Montenegro, y el 19 de septiembre la Asamblea General expulsó a la delegación yugoslava.

El 15 de junio Dobrica Cosic, reputado intelectual de la Academia de Arte y Ciencia de Serbia y coautor del famoso Memorándum nacionalista de 1986, fue elegido presidente de la RFY con un elenco de atribuciones de muy escaso fuste político. Los medios regionales indicaron que la función del considerado "padre del nacionalismo serbio" no iba a ser otra que la de factótum del verdadero dueño del flamante Estado, Milosevic. Puesto que el JNA se retiró oficialmente de Bosnia el 5 de mayo y luego se transformó en las Fuerzas Armadas de Yugoslavia (VJ), Milosevic se permitió tomar la apariencia de un observador exterior de la guerra civil de los bosnios, si acaso mentor y abogado de los serbobosnios, pero no su aliado militar con tropas sobre el terreno.

La comunidad internacional siempre tuvo claro que su ascendencia sobre la RS en todos los aspectos era mucho mayor que la que reconocía tener —un disimulo en el que, todo hay que decirlo, el presidente serbio no se empeñó demasiado en los primeros años—, así que le consideró el actor clave del conflicto bosnio, sin cuya aquiescencia todo intento de paz negociada estaría condenado al fracaso. A lo largo de 1992 y 1993, Milosevic asistió a las sucesivas reuniones de la Conferencia Internacional de Paz para Yugoslavia, mantuvo reuniones con estadistas occidentales y recibió la visita en Belgrado de todos los mediadores, enviados especiales y altos representantes designados por los países y organizaciones implicados en la resolución del conflicto.

Cuando en mayo de 1993 la intervención militar internacional parecía inminente debido a la negativa de la RS a aceptar el primer plan de paz Vance-Owen, que establecía una cantonalización de Bosnia con criterios étnicos, Milosevic convocó una "Asamblea Panserbia" en Belgrado para tratar de convencer al recalcitrante Karadzic de que había llegado la hora de consolidar los éxitos militares y de asentar el nuevo statuo quo territorial, como había sucedido en Croacia en enero de 1992. Pero los serbobosnios querían maximizar las ventajas de la limpieza étnica e insistieron en aumentar sus conquistas antes de firmar nada, creyendo que Milosevic no les iba a abandonar.

El presidente serbio, supuestamente frustrado, ordenó el "bloqueo" de la RS, pero los suministros de armas y hombres no se interrumpieron. Es más, la insistencia de sus ahijados de Bosnia en continuar la guerra sin temor a represalias de una comunidad internacional sumida en la impotencia le brindó una oportunidad de oro para plasmar la idea de la Gran Serbia. Así, el 16 de junio de 1993 Milosevic estableció un inesperado pacto con Tudjman (quien a su vez acariciaba la formación de una Gran Croacia con la incorporación de Herzegovina, a pesar de que un tercio de su propio país estaba segregado) para repartirse Bosnia, propuesta que ninguno de los dos tuvo empacho en ofrecer a los bosniomusulmanes como requisito para una paz definitiva y en notificar a las potencias internacionales para su consideración.

Así, los bosniomusulmanes tendrían que contentarse con el 33% del territorio de una entidad de tipo confederal basada en "tres naciones constitutivas" y que luego recibió la denominación de "Unión de Repúblicas Bosnias", según la expresión asumida en el segundo plan de paz internacional, publicado en agosto de 1993. La asamblea serbobosnia de Pale (así como la de los croatas de Herzegovina, también alzados en rebeldía contra Sarajevo con la incitación de Zagreb) dio su visto bueno esta vez, sólo que ahora la negativa provino del Parlamento de Sarajevo. La guerra, que en realidad no se detuvo en ningún momento, continuó con furia redoblada.

El tercer plan de paz, el diseñado por el Grupo de Contacto de países implicados, que otorgaba a la entidad serbia el 49% del territorio bosnio, fue virtualmente rechazado el 20 de julio de 1994 por la RS, cuyas tropas controlaban ya el 70% del país, al no adjudicársele ciertas áreas consideradas de alto interés estratégico. Milosevic probablemente pensó que la terquedad belicista de los serbobosnios le estaba arruinando sus planes de crear un hinterland serbio internacionalmente reconocido, así que el 4 de agosto anunció el cierre de las fronteras con la RS y la ruptura de todo vínculo político y económico. Precisó que la medida no iba dirigida contra la población, sino contra los líderes de la RS, a los que acusó de anteponer sus "enloquecidas ambiciones políticas" y su "arrogancia cruel" a los "intereses de la vasta mayoría del pueblo serbio".

6. Los instrumentos de un poder autoritario

Pese a los reveses diplomáticos, el cuestionamiento interno de Milosevic era sumamente débil. En la sociedad serbia había prendido el fervor nacionalista, las teorías de una conspiración internacional contra la nación hacían fortuna y los medios de información públicos (en especial la Radio Televisión Serbia) y algunos privados afectos al régimen atizaban el odio étnico y la xenofobia. Los noticieros presentaban el "genocidio" de Bosnia como cometido, no contra los musulmanes, sino contra los serbios, y el bombardeo indiscriminado de la cercada Sarajevo como una operación militar para liberar a los serbios que allí residían.

En los primeros años noventa, la verdadera reacción civil, prodemocrática al tiempo que antibelicista, contra los excesos del régimen de Milosevic la condujeron movimientos sociales como la organización de estudiantes universitarios Otpor (resistencia) o Mujeres de Negro contra la Guerra (el más veterano, fundando en octubre de 1991), más algunas autoridades locales, como el ayuntamiento de Cacak. La diminuta Alianza Cívica de Serbia (GSS), presidida por Vesna Pesic, fue el único partido político que articuló un discurso crítico con las atrocidades cometidas en Bosnia en nombre del pueblo serbio.

Las principales formaciones de la oposición, el Partido Democrático (DS) de Zoran Djindjic y el Movimiento de Renovación Serbio (SPO) de Draskovic, oscilaron entre el compromiso democrático y la denuncia de los abusos internos y externos de Milosevic por un lado, y la asunción de los argumentos populistas de la patria acosada por múltiples enemigos por el otro. Estos posicionamientos obedecían sobre todo a un tacticismo electoral: en la Serbia del momento, predicar el pacifismo y el antibelicismo era garantía de un fracaso en las urnas. Aunque el DS, el SPO y otros partidos siempre sostuvieron la opinión de que Milosevic, con su áspera retórica patriotera, no servía a los intereses nacionales de Serbia sino a los suyos propios (para los cuales los anteriores eran un mero instrumento), en la práctica su marcada volubilidad discursiva, sus personalismos fratricidas y el trajín de estrategias y alianzas inconsistentes que se trajeron entre manos siguieron el juego trazado por Milosevic, que maniobró con éxito para dividirles y neutralizarles.

El SPS se convirtió en una máquina de ganar elecciones, primero en solitario y luego en compañía de la Izquierda Yugoslava (JUL). Fundado el 23 de julio de 1994, la JUL era un grupúsculo marxista animado por antiguos cuadros de la SKS y terminaría convirtiéndose en el refugio de particulares enriquecidos con negocios ilegales, alcanzando un poder desmesurado que no se correspondía con su ínfimo peso electoral y contribuyendo a forjar la imagen pública del núcleo del poder milosevista como un clan de familiares y leales rodeado de secretismo y turbiedades. La líder de la JUL, como presidenta del Directorio ejecutivo, era la propia Mira Markovic, siempre inconmovible al lado de su esposo, sobre el que ejercía un poderoso influjo, tanto que algunos medios no vacilaban en hablar de una "dictadura conyugal" en Serbia.

En las primeras elecciones, celebradas el 31 de mayo de 1992 con el boicot de la oposición, al Consejo de los Ciudadanos (Vece Gradjana) o Cámara baja de la Asamblea Federal (Savezna Skupstina) de la RFY, el SPS obtuvo el 61% de los votos y 73 de los 108 escaños reservados a Serbia. El 20 de diciembre del mismo año tuvieron lugar nuevas elecciones legislativas federales y también las segundas legislativas y presidenciales serbias, a las que sí se presentaron el SPO, núcleo de la coalición Movimiento Democrático de Serbia (DEPOS), y el DS. En las primeras, el SPS descendió al 31,4% de los votos y los 47 escaños, y en las segundas su representación se redujo también hasta los 101 diputados.

Se trataba en ambos casos de la mayoría simple, pero esta limitación la suplieron con creces dos apoyos externos: en el ámbito federal, el incondicional del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS, la antigua Liga Comunista local), dirigido por Bulatovic; en el ámbito republicano, el más fluctuante del Partido Radical Serbio (SRS) de Vojislav Seselj, un virulento adalid del ultranacionalismo cuyo expediente de presunto criminal de guerra en los conflictos de Croacia y Bosnia no fue óbice para situarse como el jefe del segundo partido más votado en Serbia.

En las presidenciales serbias, Milosevic, con el 56,3% de los votos, se deshizo de seis candidatos encabezados por el primer ministro federal Milan Panic, un financiero procedente de la diáspora serbia en Estados Unidos que condujo una campaña a la americana, captando numerosos votos entre los estudiantes, las clases altas y medias, y los centros urbanos. Milosevic, que se negó a participar en un debate televisado con Panic, concentró su propaganda en los medios rurales y en los sectores tradicionalistas y de menor instrucción cultural, donde fue votado masivamente.

Panic, políticamente no adscrito, había sido nombrado al frente del Gobierno yugoslavo el 14 de julio de 1992 en un intento del SPS por mejorar la imagen internacional del régimen. Al estrenar el cargo, Panic pensó que podría hablar en nombre de Yugoslavia sin contar con Milosevic y conseguir el levantamiento de las sanciones internacionales, pero muy poco después comprobó que estaba solo y que tampoco era tomado en serio por los gobiernos occidentales, que le negaron la condición de interlocutor. Tras su estéril desafío electoral a Milosevic, su suerte estaba cantada: el 29 de diciembre fue destituido por la Asamblea Federal y el 9 de febrero le tomó el relevo Radoje Kontic, un socialista montenegrino del todo acomodaticio a Milosevic.

La CSCE estimó que entre el 5% y el 10% de los votos depositados en las elecciones presidenciales de diciembre de 1992 pudieron estar afectados por el fraude y la irregularidad, pero estos defectos no pusieron en tela de juicio la victoria de Milosevic, que fue certificada por la organización europea. Aunque Panic y Draskovic denunciaron que el fraude había sido determinante en los resultados finales, lo cierto fue que ni en estas elecciones ni en las siguientes cometieron Milosevic y el SPS pucherazos significativos: no los necesitaban para mantenerse en el poder. Su apoyo popular era incuestionable y su traslación a las urnas se aseguraba a priori, escatimando los espacios de difusión a los partidos opositores a fuer de un práctico monopolio informativo, sacando provecho de los tumbos de los adversarios y ejerciendo medidas de coerción policiales (también extraoficiales, con intimidaciones y agresiones a cargo de sicarios que quedaban impunes) que no eran compatibles con el Estado de derecho.

Gracias a este entramado de pluripartidismo, elecciones más o menos competitivas e instituciones sólidas, Milosevic mantenía viva la sensación de un Estado democrático y no hacía fácil las simplificaciones sobre la existencia de una "dictadura" en Serbia. Pero un análisis detenido revelaba que el poder real, por encima del Gobierno, el Parlamento y los demás órganos constitucionales del Estado, lo detentaba una urdimbre de camarillas, élites partidistas y fuerzas de seguridad conectadas (sobre todo en los últimos años) con organizaciones parapolíticas de corte mafioso. Amparadas por el clan gobernante, las tramas corruptas y las economías sumergidas florecían en tanto Milosevic obtuviera de ellas ventajas políticas.

El propio hijo varón de Milosevic, Marko, amasó una considerable fortuna privada merced a una serie de negocios dudosos y al desvío de fondos no menos sospechosos a cuentas secretas en Suiza, Grecia y la misma Serbia. En 1999 su hermana, Marija, aparecía como la propietaria de una discoteca en el centro de Belgrado y de la empresa informativa Kosova, consistente en una emisora de televisión y otra de radio. Al finalizar la década, sus detractores convenían en que la familia Milosevic administraba un patrimonio financiero nada desdeñable, repartido en participaciones en diversos medios de comunicación, inversiones inmobiliarias y negocios de variada especie.

En 1992 el pacto del SPS con el SRS todavía no estaba oficializado, pero la aproximación de Milosevic a Seselj para asegurar la mayoría parlamentaria levantó muchos temores sobre la formación de un frente "social-fascista" en Serbia. El moderado presidente federal, Cosic, fue uno de los que advirtió contra esa posibilidad. Como Panic, Cosic se extralimitó en la función de hombre de paja que se esperaba de él: el 1 de junio de 1993, alegando que había violado la Constitución en el nombramiento de algunos jueces del Tribunal Supremo y lanzado iniciativas de paz en Bosnia sin consultar con ella, la Asamblea Federal le cesó en el cargo. El 25 de junio le sucedió Zoran Lilic, descrito por los medios como un oficial del SPS de bajo perfil.

En las legislativas serbias del 19 y el 26 de diciembre de 1993, el SPS se hizo con el 37,2% de los votos y 123 escaños, un resultado que tornó imprescindible el apoyo parlamentario de los radicales de Seselj. Hasta 1994 el SPS monopolizó los gobiernos de Serbia, presididos sucesivamente por Dragutin Zelenovic, Radoman Bozovic, Nikola Sainovic y Mirko Marjanovic, todos hombres de confianza de Milosevic. El minúsculo partido Nueva Democracia (ND) gozó de una cuota ministerial entre 1994 y 1998. En cuanto al Gobierno Federal, los socialistas siempre compartieron los ministerios con el DPS y, eventualmente, con partidos sensibles a las seducciones del poder. Uno de ellos fue el propio DS, presente en el breve Gobierno Panic de 1992.

7. Temporal rehabilitación internacional tras la paz de Dayton

Tras el no de los serbobosnios al plan de paz del Grupo de Contacto en 1994 Milosevic abandonó definitivamente el sueño de una Gran Serbia, si es que llegó a contemplar seriamente la entelequia. La multiplicación de las dificultades internas por efecto de las sanciones aconsejaba aligerar los compromisos con la RS y la RSK. La conclusión de un alto el fuego en Bosnia, más que deseable, se tornó urgente. 1992 acabó registrando una hiperinflación del 8.700% y una recesión económica equivalente al 11% del PIB. La escasez de petróleo y suministros como consecuencia del embargo internacional había hecho descender bruscamente la producción, condenando al paro técnico a cientos de miles de trabajadores, que se sumaron a los ya numerosos desempleados crónicos.

La situación se tornó muy crítica en el segundo semestre de 1993, cuando la inflación entró en una etapa de crecimiento exponencial hasta marcar el índice del 310.000.000% a finales de diciembre, situándose la tasa para el conjunto del año en el 178.000%. Ese año llegaron a imprimirse billetes de 500 billones de dinares. Comenzada la cuarta semana de 1994, la inflación, fuera de control, alcanzó el fantástico valor del 5.000.000.000.000.000%. En otras palabras, los precios de los productos se duplicaban todos los días. La crisis del dinar yugoslavo superó al célebre colapso del marco alemán en los años de la República de Weimar, en 1922-1923.

La pesadilla inflacionaria terminó a partir del 24 de enero 1994 con la puesta en circulación del nuevo dinar yugoslavo, convertible y ajustado paritariamente con el marco alemán, dentro del plan de estabilización elaborado por el director del Banco Nacional de Yugoslavia, Dragoslav Avramovic. Un nuevo dinar equivalía aproximadamente a 13 millones de unidades del antiguo dinar, que había sido revaluado cuatro veces desde enero de 1990, la última hacía tan sólo unos días, el 1 de enero de 1994. Sumando las sucesivas revalorizaciones del nominal monetario, meros artificios para intentar anular la hiperinflación, resultaba que un nuevo dinar de 1994 equivalía a 1.300 cuatrillones (un 1,3 seguido de 26 ceros) de dinares anteriores a 1990. 1994 terminó con un civilizado 8,6% de inflación y un 4% de crecimiento, pero la primera variable no tardó en desmandarse de nuevo, hasta sobrepasar la barrera del 100%.

En Bosnia, después de tres meses de extraña calma, la guerra se reanudó en marzo de 1995 con una ofensiva lanzada por el Ejército de Sarajevo en varios frentes. A finales de julio, luego de vencer Izetbegovic y Tudjman su acerba malquerencia para aliarse contra el enemigo común, las fuerzas gubernamentales bosnias, los bosniocroatas y el propio Ejército regular de Croacia coordinaron en Bosnia central un potente ataque que hizo retroceder a los serbios. La guerra, hasta ahora totalmente favorable a la RS, empezó a cambiar de rumbo.

A comienzos de agosto de 1995 el Ejército croata reconquistó en una campaña relámpago de cuatro días toda la Krajina y la Banija, provocando el derrumbe estrepitoso de la RSK y la huida en masa a Serbia de miles de civiles serbios que habían vivido allí durante generaciones. El entonces presidente de la entidad, Milan Martic, puso los pies en polvorosa, tomando refugio en la RS y luego en Serbia. Los serbocroatas sólo retuvieron una autoridad autónoma en los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmium Occidental, pero desde enero de 1996 estos territorios lindantes con Vojvodina quedaron sujetos a una autoridad de transición de la ONU antes de ser reintegrados a la soberanía del Gobierno de Zagreb en 1998.

El 30 de agosto, mientras Croacia celebraba el desenlace victorioso de su Operación Tormenta, la OTAN, en respuesta a la última masacre de civiles en Sarajevo provocada por los disparos artilleros, activó una campaña de bombardeos aéreos sostenidos, la denominada Operación Deliberate Force, contra objetivos serbobosnios en Pale, Banja Luka, Sarajevo y otros puntos bajo su control, que duró hasta el 14 de septiembre. La presión conjunta por tierra de los aliados bosnio-croatas, que continuaban progresando en todos los frentes, y de la OTAN desde el aire forzó a Karadzic y sus colaboradores a retirar el grueso de las armas pesadas del cerco de Sarajevo el 20 de septiembre y a firmar un alto el fuego, el trigésimo séptimo desde el inicio de la guerra, el 11 de octubre, el cual entró en vigor al día siguiente. Milosevic no movió un dedo para defender a los serbios de Croacia y Bosnia ante el acoso general del que eran objeto, pero como los últimos carecían de reconocimiento internacional en la etapa de negociaciones que comenzaba, asumió su representación.

A cambio del fracaso de los objetivos nacionales trazados en 1992, Milosevic ganó la aureola, sostenida sobre todo por los diplomáticos internacionales, de "pacificador" de Bosnia y de estadista razonable, una vez que se avino a adoptar junto con Izetbegovic y Tudjman el Acuerdo General de Paz en la Base Aérea Wright-Patterson de Dayton, Ohio, el 21 de noviembre de 1995, al cabo de tres semanas de intensas presiones del Gobierno de Bill Clinton, que mantuvo prácticamente secuestrados en las instalaciones militares a los tres líderes balcánicos.

El 14 de diciembre de 1995 los mandatarios, bajo la atenta mirada de la plana mayor de liderazgo internacional, rubricaron en París unos acuerdos que enterraban definitivamente la quimera de la Gran Serbia, garantizaban la soberanía y la unidad territorial de Bosnia-Herzegovina, y obligaban a los serbobosnios, que consiguieron preservar la RS como una entidad con soberanía limitada, a integrarse en las instituciones federales de Sarajevo. El 20 de diciembre, los 60.000 soldados de la Fuerza de Implementación de la paz (IFOR) comandada por la OTAN tomaban el relevo a la desacreditada UNPROFOR en la misión de mantener la seguridad en toda Bosnia, dando comienzo la Operación Joint Endeavour.

Milosevic sacó grandes ventajas prácticas de Dayton. Al serle reconocido un papel fundamental en la paz de Bosnia, se sintió legitimado para maniobrar con más soltura en la política doméstica. Además, la comunidad internacional le brindó un argumento objetivo con el que podía anular muchas de las críticas de sus opositores: el levantamiento del ostracismo exterior. En efecto, el 22 de noviembre de 1995 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la suspensión paulatina del embargo de armas y del conjunto de sanciones económicas y financieras. Acto seguido, comenzó un proceso de normalizaciones y reconocimientos diplomáticos, pendiente desde la proclamación de la RFY en 1992 y que afectó a todos los países del entorno excepto Albania. Ello incluyó a las antiguas repúblicas yugoslavas, tal que las relaciones se formalizaron con Eslovenia el 30 de noviembre de 1995, con Bosnia-Herzegovina el 14 de diciembre de 1995, con Macedonia el 8 de abril de 1996 y con Croacia el 9 de septiembre de 1996. Asimismo, el 16 de mayo de 1996, la RFY firmó un Tratado Básico con Rumanía.

Como colofón, el 1 de octubre de 1996, la ONU canceló totalmente las sanciones y dos días después Milosevic, en la cima de su caché internacional, fue recibido de buen talante en el Palacio del Elíseo por el presidente francés Jacques Chirac. En la línea moderada que las nuevas circunstancias requerían, a finales de noviembre de 1995 Milosevic aplicó en el SPS una purga de elementos "nacionalistas de la línea dura" que incluyó a personalidades como Borisav Jovic.

8. La deriva autocrática en el interior

En las elecciones legislativas federales del 3 de noviembre de 1996 la alianza formada por el SPS, la JUL y la ND capturó el 42,4% de los sufragios y 64 escaños. Aun sumando los 20 escaños del DPS, Milosevic carecía de la mayoría de dos tercios necesaria para sacar adelante la elección del presidente federal y eventuales reformas constitucionales requeridas para cimentar su poder. Una vez más, la asistencia del partido de Seselj iba a resultar determinante en el mantenimiento del statu quo. En la misma jornada, y en una segunda ronda disputada el 17 de noviembre, tuvieron lugar elecciones municipales en Serbia. En esta convocatoria, el DS y el SPO, que, tras aparcar Djindjic y Draskovic sus diferencias personales, concurrían de la mano bajo la sigla Zajedno (Unidos) junto con la GSS y el Partido Democrático de Serbia (DSS), lo hicieron mucho mejor, pues la concentración del voto urbano les otorgó sensibles mayorías en las principales ciudades del país, incluidas Belgrado, Nis, Kragujevac, Cacak y Novi Sad. En Belgrado, Zajedno ganó 60 de los 110 escaños de la asamblea municipal y Djindjic se impuso a su rival del SPS en la liza por la alcaldía.

La reacción de Milosevic, sorprendido por esta derrota en un centro de poder fundamental, fue, simplemente, no reconocer el veredicto de las urnas. Djindjic respondió movilizando a sus seguidores en una campaña sostenida de protestas que fue descrita por los medios internacionales como la más seria contestación encajada por el régimen desde los disturbios de 1991. El 4 de febrero de 1997, tras tres meses de manifestaciones multitudinarias y conocer el dictamen concluyente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, nuevo nombre de la CSCE), Milosevic transigió. Como resultado, el 21 de febrero de 1997 Djindjic se convirtió en el primer alcalde belgradense no comunista desde 1945.

Europeos y estadounidenses aumentaron la vigilancia sobre el curso de los acontecimientos en Serbia, pero Milosevic aún disponía de suficiente margen como para salirse con la suya de una manera maquiavélica: sembrar la discordia entre Djindjic y Draskovic, tentando a este último con la obtención de cuotas de poder político si rompía la alianza en el ayuntamiento de Belgrado. Zajedno saltó en pedazos y en las legislativas serbias del 21 de septiembre de 1997 el SPS y su satélite neocomunista se encontraron con el SPO cómo el único contrincante de la oposición democrática: los demás partidos opositores de cierto peso practicaron el boicot. Con todo, los milosevistas sólo consiguieron 110 escaños, seguidos de cerca por los radicales, que lograron 82. El resonante triunfo del nacionalismo extremista no empeoró la debacle de los demócratas porque Seselj se había enemistado con Milosevic desde la firma de la paz de Dayton, y ahora pugnaba por conquistar el poder.

Entre tanto, había acontecido una mudanza institucional trascendente. Como su segundo mandato como presidente de Serbia se hallaba próximo a expirar y la Constitución republicana prohibía un tercero (a diferencia del primero, el mandato iniciado en 1992 sí iba a agotar sus cinco años), Milosevic buscó y halló una fórmula para mantenerse en el poder: presentarse al puesto de presidente federal, que dependía de una elección indirecta, competencia de la Asamblea Federal. El hecho de que la oficina tuviera sobre el papel atribuciones muy limitadas (en esencia, la jefatura nominal de las Fuerzas Armadas) no importaba al caso, pues el aspirante, a diferencia de sus anteriores hombres de paja, ya se encargaría de ejercer un control personal de facto sobre las demás instituciones federales y las de Serbia.

La elección tuvo lugar el 15 de julio de 1997 y Milosevic, único candidato, fue investido casi por unanimidad. El 23 de julio, transcurrido casi un mes desde el final del mandato de Lilic —en el ínterin, el montenegrino Srdja Bozovic, presidente de la Cámara alta, ejerció la jefatura del Estado en funciones—, Milosevic tomó posesión de la Presidencia yugoslava para los próximos cuatro años y cesó en la Presidencia serbia, que pasó a ser ocupada en funciones por Dragan Tomic, el presidente de la Asamblea Nacional. Tras dos rondas fallidas, debido a la insuficiente participación, el 21 de septiembre —a la vez que las legislativas— y el 5 de octubre, la Presidencia de Serbia continuó en manos del SPS como resultado de las votaciones celebradas el 7 y el 21 de diciembre; el vencedor, Milan Milutinovic, venía de servir como ministro federal de Exteriores, labor en la que había demostrado ser enteramente dócil a Milosevic. El perdedor, Seselj, se deshizo en dicterios contra las maniobras del SPS para mantenerle a raya.

El artero cambio de traje institucional para permanecer en el poder terminó por abrir una crisis en la hasta ahora sumisa Montenegro. El primer ministro del DPS, Milo Djukanovic, se enfrentó al presidente del partido y de la República, Bulatovic, por su insistencia en la alianza irrestricta con Milosevic a pesar del concepto utilitarista que el caudillo serbio tenía de la Federación y de su habilidad para suscitar periódicamente la irritación internacional, todo en perjuicio de los intereses de Montenegro. Djukanovic abrazó un discurso reformista y nacionalista, y el 19 de octubre de 1997 ganó las elecciones presidenciales en Montenegro.

Contra algunos pronósticos alarmistas, Milosevic consintió el relevo de Bulatovic en Podgorica el 15 de enero de 1998, pero resarció generosamente a su más fiel aliado, que el 21 de marzo creó su propia formación proserbia, el Partido Popular Socialista de Montenegro (SNPCG), dándole el puesto de primer ministro federal el 19 de mayo; en la víspera, la Asamblea Federal había aprobado oportunamente una moción de censura contra Kontic, un gestor burocrático que en estos cinco años había pasado prácticamente desapercibido. El nombramiento de Bulatovic se ajustaba a la Constitución federal, que exigía la selección de un primer ministro montenegrino si el presidente era serbio, y viceversa. La promoción de Bulatovic al frente del Gobierno Federal provocó las iras de las nuevas autoridades montenegrinas, pues Milosevic, al obrar por su cuenta, había subvertido el principio de equidad republicana. Djukanovic consideró ilegal la designación de su archienemigo, se negó a reconocer su Gabinete y amenazó con boicotear las demás instituciones de una federación "herida de muerte por el hegemonismo serbio".

9. El círculo se cierra en Kosovo

Eclipsada por la espectacularidad de las contiendas de Croacia y Bosnia, la crisis de Kosovo se mantuvo durante siete años en un estado de latencia engañoso. El 30 de septiembre de 1991 los albaneses aprobaron separarse de Yugoslavia por mayoría abrumadora en un referéndum que fue declarado ilegal y sin efecto por Belgrado. El 19 de octubre, continuando con el desafío, la Asamblea kosovar proclamó la independencia del territorio, acto unilateral que no pasó de lo simbólico. Y el 24 de mayo de 1992, en unas elecciones generales invalidadas también por Serbia, el LDK ganó todos los escaños y Rugova se convirtió en el "presidente de la República de Kosovo". Las autoridades serbias incrementaron las medidas represivas, aunque no llegaron al punto de detener a los principales líderes políticos kosovares. Las fuerzas de seguridad sí practicaron redadas de elementos sospechosos de incitar a la subversión armada y cometieron exacciones contra civiles.

Las prohibiciones impuestas a los medios culturales y académicos, así como las discriminaciones laborales, obligaron a la comunidad albanesa a dotarse de unos sistemas educativo y asistencial paralelos, que vinieron a sumarse al Gobierno de Rugova y demás órganos políticos repartidos entre el exilio centroeuropeo y Prístina, donde operaban en un estado de semiclandestinidad. Al principio marginales, algunos activistas kosovares, tanto de grupúsculos radicales como de aliados de la LDK en el Gobierno de coalición, comenzaron a hablar de separación total, e incluso, de una "Gran Albania" que incluiría a los albaneses de Montenegro y Macedonia.

No tardó en aparecer un terrorismo kosovar, crecientemente audaz, que atentó contra los cuarteles de la Policía serbia y asesinó tanto a civiles serbios como a albaneses considerados "colaboracionistas con el ocupante", levantando temores entre la minoría serbia y alimentando una sangrienta espiral de represalias. Desde 1996, a medida que la represión se acentuaba, Rugova demandó a Milosevic negociaciones directas para arreglar la situación, a lo que aquel respondió con su ambigüedad habitual: estaba dispuesto a restituir algunos derechos a los albaneses, pero no precisó la naturaleza y el alcance de la contraoferta.

El 28 de noviembre de 1997, semanas después de celebrar Milosevic con el primer ministro albanés, el socialista Fatos Nano, en Creta, en el marco de la primera cumbre de líderes de Europa del Sudeste, una entrevista que fue pródiga en declaraciones positivas, el hasta entonces nebuloso Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) se dio a conocer públicamente con una estética guerrillera, llamando a la población a que abandonara a Rugova, se olvidase de una ayuda exterior que no llegaría y se alzase en armas. El 4 de enero de 1998 el UCK anunció que la "lucha armada por la unificación con Albania" había comenzado, dando la justificación perfecta a los medios oficialistas de Belgrado para verter una desaforada propaganda antialbanesa y caldear aún más el ambiente.

A finales de febrero de 1998 la situación era explosiva en diversos puntos de la provincia. Mientras en Prístina eran dispersadas las manifestaciones pacíficas d