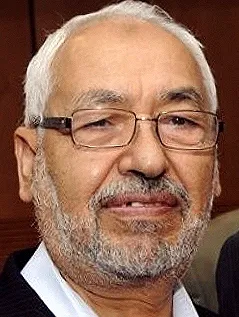

Rachid Ghannouchi

Presidente de la Asamblea de Representantes (2019-2021); líder de Ennahda (1991-)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

La figura más destacada de la oposición tunecina en las últimas tres décadas ha sido Rachid Ghannouchi, fundador y principal líder del Movimiento de Tendencia Islámica y de su sucesor, el Partido del Renacimiento (Ennahda), cuyos excelentes resultados en las manipuladas elecciones de 1989 dieron paso a una era de persecución. Represaliado por los regímenes dictatoriales de los presidentes Bourguiba y Ben Alí, que le condenaron a sendas cadenas perpetuas bajo la acusación de conspirar para derrocarlos con las armas, Ghannouchi sufrió cuatro años de cárcel y luego vivió 22 más en el exilio, antes de retornar el 30 de enero de 2011 a rebufo del histórico levantamiento popular que expulsó a Ben Alí.

Al frente de un partido legal desde el 1 de marzo, este intelectual de formas suaves instruido en la ideología de los Hermanos Musulmanes ha captado el protagonismo de la transición tunecina con su insistencia en el compromiso del confesional Ennahda con la no violencia, la democracia y las libertades individuales, y en su visión de un Islam "moderado" compatible con la "modernidad" e inspirado en el modelo turco de Erdogan y el AKP. El énfasis progresista en la preservación del avanzado estatus de la mujer, uno de los legados del viejo neodesturianismo de Bourguiba, el rechazo a toda forma de "extremismo" y el descarte de la implantación de la Sharía como fundamento de derecho (a diferencia de lo anunciado por los revolucionarios libios) buscan remover la desconfianza de quienes, dentro y fuera de Túnez, tienen presente su anterior discurso, bastante más conservador y pródigo en apelaciones coránicas y panislámicas, amén de radicalmente crítico con Occidente.

Ghannouchi, que dice no aspirar a cargo institucional alguno, pronosticó con acierto la incontestable primacía electoral de su formación, muy fuerte en las capas populares pese a tantos años de durísima represión y de secularismo por decreto; como alternativa, la oferta de un centro-izquierda laico fragmentado en múltiples partidos que, con un recorrido igualmente largo en la oposición al régimen del derrocado presidente Ben Ali, adolece de escasa implantación social. El líder islamista habló de "cosechar los frutos de nuestra larga y abnegada lucha contra la dictadura", vindicando la legitimación de una agrupación religiosa que, paradójicamente, no desempeñó ningún papel en la Revolución de enero, la cual fue un alzamiento espontáneo eminentemente ciudadano.

En efecto, en las elecciones del 23 de octubre a la Asamblea Constituyente, de la que deberán salir la Carta Magna del nuevo Túnez democrático y las instituciones post-transición, Ennahda ha barrido a sus rivales con la obtención de 89 escaños, cuota que no representa sin embargo la mayoría absoluta. Ahora, los de Ghannouchi encaminan sus pasos a la formación de un Gobierno de coalición con dos formaciones no confesionales, el CPR y el Ettakatol, reservándose ellos el puesto de primer ministro. Entre sus metas figura aplicar un programa respetuoso con las reformas de mercado e intolerante con la corrupción, combate que Ennahda defiende como el mejor camino para atraer inversiones y generar empleo, todo ello en un contexto económico muy golpeado por los disturbios políticos.

(Texto actualizado hasta noviembre 2011)

1. En la brecha del islamismo tunecino en la era Bourguiba

2. La experiencia de Ennahda bajo el régimen de Ben Alí: dos años de posibilismo y 21 de represión

3. Regreso del exilio con el triunfo de la Revolución de enero de 2011

4. Victoria de Ennahda en las elecciones constituyentes

1. En la brecha del islamismo tunecino en la era Bourguiba

Oriundo de la gobernación de Gabès, en la costa sur del país, e hijo de un musulmán piadoso que tomó cuatro esposas (las cuales le dieron en total diez vástagos), su educación primaria, recibida en árabe y en francés, se vio interrumpida cuando el padre le puso a trabajar en la pequeña granja que regentaba. Luego, la familia abandonó los cultivos y se instaló en el pueblo cercano, El Hamma, lo que permitió al muchacho retomar las clases en un colegio religioso en la capital provincial, Gabès.

En 1962 Ghannouchi concluyó los estudios secundarios con un diploma en Teología que le abrió las puertas del complejo académico de Zaytuna, en la capital, sede de la mezquita y la universidad de estudios islámicos más prestigiosos de Túnez. En Zaytuna estudió a fondo el Corán y la Sharía, pero la orientación arcaizante de las asignaturas, desconectadas de las realidades del mundo moderno, le decepcionó de tal manera que optó por abandonar la universidad, tras lo cual se puso a dar clases en una escuela infantil.

En 1964 marchó a Egipto para estudiar Agricultura en la Universidad de El Cairo, pero a los pocos meses hubo de abandonar el país por la agudización de la disputa que venía enfrentando a Habib Bourguiba y Gamal Abdel Nasser, el cual acusaba al prooccidental líder tunecino de ser un traidor a la causa árabe. Ghannouchi fue uno de los miles de tunecinos repatriados por orden de su presidente, al que inquietaba la creación de un foco de subversión nasserista. Ghannouchi se dirigió entonces a Siria, donde no tuvo problemas para cursar la carrera de Filosofía en la Universidad de Damasco, por la que se tituló en 1968.

En la capital siria, el joven, que en su vida diaria no se comportaba como un musulmán particularmente devoto, asumió el ideario socialista, entonces en auge en la región a través de sus dos grandes vertientes, el panarabismo nasserista y el baazismo, y profesado con fuertes especificidades por los regímenes de partido único o militares que detentaban el poder en Egipto, Siria, Irak y Argelia. En su caso, empero, se afilió a una formación minoritaria que no era ni nasserista ni baazista: el Partido Social Nacionalista Sirio, cuyo manifiesto, alejado del panarabismo, proyectaba un ultranacionalismo sirio claramente inspirado en el nazismo alemán.

Este vínculo con un partido estrictamente laico que pocas o ninguna respuestas podía ofrecer a los problemas particulares de Túnez entró en crisis en 1967, en el curso de un viaje de siete meses por Europa, y se extinguió definitivamente en 1968, luego de asentarse en París, punto de encuentro de intelectuales y exiliados de todo el mundo árabe, para recibir formación de posgrado. El estudiante experimentó una mutación ideológica que fue como un regreso a sus raíces familiares y culturales, totalmente religiosas. En la Sorbona, rodeado de la agitación revolucionaria de los estudiantes franceses pero indiferente ya a sus consignas izquierdistas y seculares, Ghannouchi profundizó en las obras de pensadores musulmanes contemporáneos como el pakistaní Muhammad Iqbal, el egipcio Muhammad Qutb y el pakistaní Abul Ala Maududi.

Sin embargo, el autor que más le impresionó fue el egipcio Hassan al-Banna, fundador en 1928 del histórico movimiento-partido de los Hermanos Musulmanes. El universitario tunecino abrazó con entusiasmo el confesionalismo político de la Hermandad, que defendía los medios pacíficos para establecer en todo el orbe musulmán un gobierno unificado regido por los principios del Corán, la Sunna y la Sharía. En los dos años siguientes, Ghannouchi canalizó sus ansias militantes y proselitistas en la Sociedad para la Difusión de la Fe (Tablighi Jamaat), movimiento de predicación transnacional originario de Pakistán e impregnado de la doctrina deobandi, escuela fundamentalista sunní que más tarde iba a ser el semillero de los talibanes afganos. La labor misionera de Ghannouchi se concentró en los inmigrantes norteafricanos pobres asentados en la capital gala, llegando a fungir de imán en una pequeña mezquita parisina.

En 1970 Ghannouchi trasladó su activismo de triple cara —religiosa, académica y política— a su país de origen, amparado en su doble condición de oficiante de mezquita y profesor de filosofía islámica en una escuela de secundaria de la capital. Asimismo, se unió a la Sociedad para la Preservación del Corán y en 1976 organizó con otros docentes y estudiantes la Acción Islámica, a modo de círculo de estudios de los textos sagrados del Islam y las obras de los autores modernos que habían modelado su pensamiento actual.

Sin embargo, la empresa de difundir en casa, siquiera sutilmente, la ideología de los Hermanos Musulmanes y su programa de regreso a los valores islámicos para guiar el Estado y la sociedad topaba con un obstáculo formidable y potencialmente peligroso: el régimen republicano laico del padre de la independencia y presidente vitalicio, Bourguiba, un nacionalista conservador que hizo del secularismo más extremado, insólito en el ámbito árabe y comparable al kemalismo turco, la principal seña de identidad de su prolongado mandato. En esta época, Bourguiba aún se mostraba tolerante con los ambientes islamistas al entender que no entrañaban una amenaza política, a diferencia de las fuerzas aconfesionales de la izquierda. Pero esta actitud iba a cambiar.

En 1979 Ghannouchi y sus camaradas subieron un escalón organizativo con la puesta en marcha de la Asociación Islámica (Jamaah Al Islamiyah), cuya naturaleza siguió siendo básicamente sociocultural. Tras el triunfo de la revolución islámica en Irán, el régimen desturiano pasó a vigilar muy de cerca a los islamistas domésticos, obligando a la Jamaah a desenvolverse con la mayor cautela. El 6 de junio de 1981, animada por su creciente popularidad y por el anuncio por Bourguiba en abril anterior de un nuevo marco de pluripartidismo restringido que preservaba la hegemonía del gobernante Partido Socialista Desturiano (PSD), la Jamaah dio el paso de articularse políticamente como Movimiento de Tendencia Islámica (MTI, en árabe, Harakat Al Ittijah Al Islami).

Sus fundadores describieron al MTI como una agrupación reformista enraizada en el Islam que deseaba para Túnez un orden social y económico alternativo, más justo y equitativo, así como un modelo político verdaderamente plural y democrático que no excluyera a tendencia política alguna, por todo lo cual solicitaron la legalización.

El énfasis en la no violencia para alcanzar esos fines y también en el reconocimiento del estatuto de la mujer tunecina —un punto este último que desagradó profundamente a los sectores islamistas más conservadores— no apaciguó el celo secularista de Bourguiba, que entrevió además la irrupción de un potente bloque de oposición. Así que, al poco tiempo, en julio, Ghannouchi y otros 60 responsables del movimiento fueron arrestados e ingresados en prisión, donde al parecer sufrieron malos tratos y torturas. En septiembre de 1981, al cabo de un juicio sumario, los acusados fueron hallados culpables de los delitos de formar una organización ilegal, difamar al presidente de la República y divulgar información falsa, por lo que les cayeron diversas penas de prisión.

Sentenciado en su caso a diez años, Ghannouchi pasó a cumplir condena en el penal de Bizerta. El 1 de agosto de 1984 Bourguiba le puso en libertad como parte de las medidas de gracia y distensión aplicadas a rebufo de la llamada revuelta del pan, gran disturbio social desencadenado en el mes de enero por la retirada de las subvenciones a este alimento básico bajo el dictado del FMI y que se saldó con varias decenas de muertos por la represión policial.

Hacia 1986, el endurecimiento de la intolerancia del régimen empujó a un sector del MTI a la vía subversiva, según se desprende de una serie de acciones de guerrilla urbana y atentados con bomba. Es incierto el grado de implicación de Ghannouchi en esta campaña de confrontación y violencia; oficialmente, el MTI no renegó de la lucha por los medios sólo pacíficos, aunque los hechos, que parecían el fruto de una estrategia planificada desde arriba y no la obra de radicales descontrolados, indicaban lo contrario. En la nebulosa islamista, sí fueron explícitos en sus objetivos revolucionarios grupos extremistas ajenos al MTI que se definían a sí mismos como jihadistas.

Para el anciano Bourguiba, en cambio, las cosas estaban bastante claras: el MTI, desde la clandestinidad, conspiraba activamente contra el orden establecido con el patrocinio nada menos que del shií Irán, que pretendería instalar en Túnez un gobierno "jomeinista". 1987 fue el primero de los años de plomo para el MTI, sobre el que se abatió una ola de arrestos masivos, quizá hasta 3.000 sólo en esos doce meses. A la cabeza de los represaliados estuvo Ghannouchi, vuelto a detener en marzo. Le siguió en suerte un centenar de camaradas, acusados de pertenecer a una organización ilegal, orquestar una campaña de violencia y conchabarse con poderes extranjeros para derrocar al Gobierno. Todos fueron sumariamente juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado.

Las sentencias de culpabilidad, con penas draconianas, se dictaron el 27 de septiembre. Siete de los procesados, entre ellos el ingeniero Hamadi Jebali, quien fungiera de presidente del MTI entre 1981 y 1984 en ausencia de Ghannouchi, fueron condenados a muerte por organizar los disturbios callejeros que habían sacudido Túnez en el mes de julio y por colocar las bombas que habían estallado en un hotel a principios de agosto. Otros 69 acusados recibieron penas de prisión que oscilaron entre los dos años y, como fue el caso de Ghannouchi, la cadena perpetua con trabajos forzados. El secretario general en ese momento, Abdelfattah Mourou, exiliado en Arabia Saudí, fue condenado a diez años en rebeldía, al igual que Jebali.

Ghannouchi tenía por delante el fatídico horizonte de la cárcel de por vida, o incluso del pelotón de ejecución, ya que Bourguiba estaba presionando al Tribunal de Seguridad del Estado para que se le hiciera un nuevo juicio y esta vez se le condenara a la pena capital. La situación experimentó un vuelco el 7 de noviembre de 1987, día en que el octogenario autócrata fue depuesto en un golpe palaciego por su primer ministro, el ex general Zine El Abidine Ben Alí, quien como responsable de Seguridad e Interior había ejecutado la represión antiislamista en el último bienio. El MTI recibió con alborozo el cambio de guardia en el Palacio de Cartago, que le parecía, más que un hecho histórico, "un acto divino para salvar al país de la guerra civil".

2. La experiencia de Ennahda bajo el régimen de Ben Alí: dos años de posibilismo y 21 de represión

El nuevo hombre fuerte de Túnez arrancó su mandato constitucional con un rosario de medidas que en apariencia materializaron sus promesas de liberalizar el sistema político, dándole un barniz democrático y más respetuoso con el elemento religioso de la sociedad. Los guiños conciliatorios alcanzaron al MTI, que recibió de Ben Alí una batería de concesiones: una amnistía general para sus presos; su inclusión en el Pacto Nacional al que fueron convocados los principales partidos y organizaciones sin distingos de estatus legal; su inclusión también, en la persona de Mourou, en el Alto Consejo Islámico, cuerpo consultivo creado por el Gobierno para tratar los asuntos religiosos; libertad para publicar su periódico,Al Fajr; y lo más importante, la autorización de presentar candidatos a las próximas elecciones legislativas.

En mayo de 1988 Ghannouchi recobró la libertad, tras lo cual adoptó una postura constructiva con respecto al programa de transición diseñado por Ben Alí, aunque prefirió monitorizarlo desde el extranjero. A caballo entre París, Londres, Teherán, Jartum y Argel –donde hizo buenas migas con el líder islamista sudanés Hassan al-Tourabi y con los dirigentes del Frente Islámico de Salvación (FIS)-, expresó su conformidad con la nueva ley de partidos políticos, la cual vetaba a aquellas formaciones que tuvieran un basamento sectario de tipo religioso, regional o lingüístico, su apoyo a las discusiones del Pacto Nacional y su acatamiento de la enmendada Constitución. Tras la excarcelación masiva de militantes a lo largo del otoño, llegó a afirmar que la "era de injusticia" había terminado en el país, si bien no dejó de instar a "revivir la personalidad islámica de Túnez", a "purificar los efectos de décadas de decadencia" y a "contribuir al renacimiento del Islam como entidad política y civilización".

A dos meses de las elecciones generales del 2 de abril de 1989, Ghannouchi y los suyos solicitaron su reconocimiento para concurrir en las legislativas bajo la denominación de Partido del Renacimiento (Ennahda). El renacimiento era, obviamente, el del Islam, pero la etiqueta religiosa, ostentosa en el MTI, desaparecía ahora (dicho sea de paso, el partido hermano homónimo formado este mismo año en Argelia por la rama local de los Hermanos Musulmanes sí incluyó el adjetivo). La respuesta del Gobierno fue decepcionante, pero dando un margen al posibilismo: el nuevo Ennahda no satisfacía la ley de partidos y por lo tanto no recibiría la carta legal, aunque sus candidatos podrían aspirar al escaño en calidad de "independientes".

Presentando candidatos oficiosos a 129 de las 141 diputaciones (correspondientes a 19 de las 25 circunscripciones) del nuevo Majlis al-Nuwab o Cámara de Diputados, Ennahda alcanzó entre el 15% y el 17% de los votos en todo el país, de acuerdo con las autoridades, un porcentaje que se duplicaba en Túnez capital gracias a la sólida implantación de los islamistas en las barriadas pobres. Sin embargo, en virtud de un sistema electoral confeccionado a la medida del poder, el partido del régimen, el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD, sucesor del PSD), copó todos los escaños, en tanto que Ben Alí, único candidato, fue confirmado en la Presidencia con cerca del 100% de los sufragios.

Tan clamoroso resultados, que convertían en farsa la supuesta inauguración democrática, encolerizaron a los partidos de la oposición y en particular a Ennahda, que reivindicó una cuota electoral de entre el 60% y el 80%, unos porcentajes a todas luces irreales, aunque por otro lado los oficiales del Gobierno resultaban sospechosamente bajos. Ghannouchi se apresuró a retornar al exilio voluntario, desde donde fue testigo del rápido deterioro de la situación. En efecto, Ben Alí, tras comprobar la fuerza de los islamistas en las urnas, renegó de su tono moderado y se lanzó a la represión sin contemplaciones de Ennahda, que en los dos años siguientes sufrió muchos miles de arrestos y encarcelaciones.

Fue el inicio de una segunda época tenebrosa para Ennahda, aunque esta vez los de Ghannouchi, comprobados la inutilidad de las fórmulas electorales y el bloqueo de su aspiración legalista, adoptaron una resistencia agresiva. En 1991 y 1992 las autoridades dieron cuenta del desbaratamiento de sendos complots que apuntaban directamente a la cúpula del régimen, con planes de ataques a ministerios y de un atentado contra el presidente, en los que involucraron a militantes del Ennahda con conexiones jihadistas internacionales. Con más claridad que en 1987, se acumularon las señales de que el partido, o al menos parte del mismo, tenía en curso una estrategia de confrontación armada que no hacía ascos al terrorismo.

Desde la perspectiva académica y de los análisis de seguridad, en Europa y Estados Unidos se planteó la duda de si Ennahda no hacía otra cosa que reaccionar con creciente radicalismo a la dura represión de que era objeto o si bien ponía en práctica una especie de plan B que siempre había tenido en la reserva, ya que, por una vía u otra, su objetivo declarado era conquistar el poder político. A nivel personal, de nuevo, Ghannouchi dio pábulo a la polémica. Su ausencia del país le resguardó de una identificación evidente con los actos de subversión y violencia perpetrados por sus camaradas clandestinos, pero en sus comunicados y misivas dejó constancia del valor que otorgaba al "martirio" como arma de un partido que luchaba por su supervivencia. Lo cierto fue que Ennahda se sumió en graves disensiones internas, pudiéndose hablar de enfrentamiento entre las alas moderada y radical. Desde su propio exilio, Mourou acusó a Ghannouchi, en unas declaraciones hechas a la revista Jeune Afrique en junio de 1991, de dar pábulo a la vía violenta.

En noviembre de 1991, tras un ir y venir que incluyó estadías en Argelia, Irán, Sudán (viajaba con pasaporte de ese país) e incluso Estados Unidos, visitado en diciembre de 1989 para participar en unas conferencias islámicas, Ghannouchi recaló en el Reino Unido, donde pidió el asilo político. El Gobierno tunecino presionó a fondo a las autoridades británicas para que no concedieran ese estatus a quien volvió a ser un reo de su justicia: en 1992, basando la acusación en sus actividades y declaraciones desde el exilio, un tribunal halló a Ghannouchi culpable del cargo de conspiración para derrocar al Gobierno y le impuso una cadena perpetua in absentia.

Esta condena no impidió al prófugo la obtención del asilo político, luego siguió domiciliado en Londres. Ahora bien, vio prohibida la entrada en países como Estados Unidos, Egipto y Líbano. En 1995 fue expulsado de España cuando conferenciaba en Córdoba en un congreso organizado por la Universidad Islámica Internacional Averroes de Al Andalus (UIIA) y que llevaba por título El Islam frente a la modernidad; según parece, las autoridades españolas consideraron, quizá advertidas por las tunecinas, que el visitante era un peligroso extremista al que no se podía dar ágora.

Durante veinte largos años, Ghannouchi prolongó su compromiso político en la oposición a la dictadura de Ben Alí y como principal líder de Ennahda, donde su autoridad adquirió una dimensión moral. Intelectual plenamente activo, publicó numerosos libros y opúsculos sobre cuestiones politológicas, filosóficas, jurídicas y sociales, dirigió mensajes, marcó directrices, concedió entrevistas y pronunció conferencias. A la hora de presentarle, sus interlocutores le trataban de "jeque", tratamiento que reconocía su cualificación académica.

Antes y después del 11-S, su visión de los problemas internacionales y regionales mantuvo una línea uniforme de rechazo radical a las sucesivas acciones bélicas de Estados Unidos contra Irak y al proceso de paz de Oriente Próximo. Aunque marcó las distancias con el extremismo jihadista y el terrorismo de Al Qaeda, que tampoco repudió de una manera categórica, siguió arremetiendo contra Estados Unidos ("el Gran Satán", "la América Cruzada") e Israel ("el enemigo sionista"). El desdén lo hizo extensible a la OLP y la Autoridad Nacional Palestina, en paralelo a muchas expresiones de aliento y alabanza reservadas a Hamás y Saddam Hussein.

Las invocaciones religiosas, las apelaciones a la Umma, o comunidad mundial de creyentes, y las referencias admirativas a los movimientos de liberación islámicos, a la Intifada palestina y a la Revolución iraní marcaban la tónica en un discurso que destilaba aborrecimiento por cualquier forma de "colonialismo", pasada o presente, y pocas simpatías por las categorías conceptuales e institucionales de Occidente, en la convicción de que las naciones musulmanas podían hallar la respuesta a todos sus problemas en la tradición autóctona del Islam. Puesto a hablar del Islam como "civilización", prefería referirse a la misma en términos de coexistencia pacífica y, sobre todo, de recuperación de sus valores culturales y su grandeza de antaño como entidad geopolítica. Contrastando también con el pragmatismo de que luego iba a hacer gala, Ghannouchi proclamaba la superioridad jurídica de la Sharía, relativizaba la aplicabilidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se refería a la posición de la mujer en la sociedad en términos totalmente conservadores.

En cuanto al curso político de su país, Túnez, Ghannouchi no se hacía muchas ilusiones. Tras aplastar sus conatos insurgentes en 1991-1992 y llenar con sus militantes las prisiones, Ben Alí dejó a Ennahda fuera de juego, pudiendo concentrarse en dosificar su reformismo espurio y en involucrar en las sucesivas escenificaciones electorales a una oposición legal fragmentada, débil y en parte (una serie de partidos que en realidad se consideraban "del sistema") totalmente domesticada.

El presidente, con la vista gorda de unas potencias occidentales interesadas sobre todo en un régimen de mano dura contra las infiltraciones salafistas y alqaedistas en la zona, hizo lo necesario para perpetuarse en el poder apoyando en el aparato policial, una maquinaria mediática dedicada a ensalzarle y una camarilla familiar entregada a la más escandalosa corrupción.

Entrevistado en 2006 por Ikhwanweb, portal oficial de los Hermanos Musulmanes en Internet, el líder opositor se quejaba amargamente de que el régimen del RCD siguiera adelante con su objetivo de "destruir a la oposición popular islámica y su identidad". Para él, "no existía una gran diferencia en términos de método y actitud entre el maestro [Bourguiba] y el aprendiz [Ben Alí]". Ahora bien: "el maestro era más un ideólogo: adoraba el Oeste y su civilización, y odiaba al Islam, su civilización, sus seguidores y sus instituciones". De las políticas laicistas y modernizadoras de Ben Alí, le producía especial consternación la campaña, lanzada aquel mismo año, de persecución del uso del hiyab o pañuelo femenino en los espacios públicos. El sistema benalista, con su autoritarismo, su corrupción y su manejo excluyente de los beneficios del crecimiento económico y de las oportunidades de promoción social estaba incubando un profundo malestar en la población, pero su solidez y estabilidad no parecían estar en cuestión.

3. Regreso del exilio con el triunfo de la Revolución de enero de 2011

El reo de prisión a perpetuidad en rebeldía y exiliado londinense podría haber continuado en esta situación indefinidamente de no haber sobrevenido a Túnez un escenario extraordinario y sin precedentes, ni allí ni en ningún otro país árabe: el estallido en diciembre de 2010 de una masiva protesta civil contra el régimen cuyo detonante, de todo punto insospechado, fue el suicidio en la ciudad interior de Sidi Bouzid de un joven en paro humillado por las autoridades que decidió prenderse fuego como acto desesperado de denuncia.

El martirio de Mohammed Bouazizi propagó un incendio popular que en menos de un mes consiguió lo que Ennahda y el MTI nunca habían tenido a su alcance en sus tres décadas de existencia. Así, el 14 de enero de 2011, tras 23 años de poder omnímodo, el presidente Ben Alí, acorralado por las manifestaciones y desvalido por un Ejército que se negó a disparar contra los revoltosos tal como venía haciéndolo la Policía con el resultado de más de 200 muertos, huyó precipitadamente del país. El poder quedó en manos de unos altos responsables del RCD, el primer ministro desde 1999, Mohammed Ghannouchi (sin parentesco con Rachid), y el titular de la Cámara de Diputados y en adelante presidente interino de la República, Fouad Mebazaa, los cuales pusieron en marcha una transición enérgicamente pautada desde la calle por la triunfante Revolución.

Tan sólo un día después de la caída de Ben Alí, Ghannouchi, contactado telefónicamente por el periódico español El País, hizo una valoración provisional de los históricos acontecimientos en su país. Entre la alegría y el aviso, el líder opositor destacó que la "rebelión" de los tunecinos había sido "espontánea" y que tras ella no se encontraban ni Ennahda, perseguido hasta el punto de resultarle difícil trabajar en la clandestinidad, ni ningún otro partido. El jefe islamista advirtió que sus paisanos habían "ganado una batalla, pero no la guerra", ya que, ido Ben Ali, todavía había que "desmantelar el régimen", y esta empresa era "más ardua" que "expulsar al déspota". La "intifada" debía continuar y, en cuanto a él, ya contemplaba su regreso del exilio en las próximas semanas.

Ghannouchi y sus compañeros de dirigencia organizaron a toda prisa la estrategia del partido para el nuevo y prometedor curso político iniciado en Túnez, curso que, como a todo el mundo, les había cogido completamente por sorpresa. Por el momento, Ennahda, con la mayoría de sus líderes exiliados y sus cuadros del interior diezmados, como colectividad, se mantenía en una discreta retaguardia de las manifestaciones, protagonizadas por ciudadanos sin etiquetas partidistas y resueltos a respirarles en la nuca a las autoridades interinas, forzándolas a convertir sus iniciales concesiones de tinte apaciguador en verdaderos pasos hacia la democracia.

A pesar de haber anunciado un "diálogo sin exclusiones" para la formación de un Gobierno de concentración, el primer ministro marginó de las discusiones a Ennahda, que por el momento seguía proscrito, aunque esta situación podría terminar en breve porque Ghannouchi anunció la legalización de todas las fuerzas políticas que lo solicitaran junto con la liberación de los presos políticos. El 17 de enero fue presentado el Gobierno que debía pilotar la transición hasta las elecciones democráticas. Tenía mayoría de ministros del RCD y otorgaba carteras menores al Partido Democrático Progresista (PDP) de Najib Chebbi, al Movimiento de Renovación (Ettajdid) de Ahmed Brahim, al Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Ettakatol) de Mustafa Ben Jaafar y al sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT).

Desde Londres, Ghannouchi el opositor arremetió contra el nuevo Gabinete de su tocayo, que, al contrario de su definición oficial, le parecía "de exclusión nacional". Los pasos en falso del anterior servidor de Ben Ali provocaron la desintegración por etapas del Gobierno de unidad nada más constituirse, al encajar la dimisión de varios ministros. El 20 de enero, antes de irse a pique, el primer Gabinete de transición tuvo tiempo de aprobar un proyecto de ley de amnistía general aplicable también a los miembros del Ennahda. Fue la señal que Ghannouchi estaba esperando para poder regresar a Túnez con garantías. En casa, el secretario general del partido, Jebali, que en 2006 había salido de prisión tras cumplir 14 de los 16 años de la pena impuesta en 1992, se disponía a participar en el proceso político a la luz del día y sin temor a represalias.

En cuanto al atribulado primer ministro, sostenido precariamente por la UGTT y el Ejército, formó un segundo Gabinete sin miembros de un RCD en descomposición (el hasta hacía bien poco todopoderoso partido-Estado iba a ser suspendido por el Ministerio del Interior el 6 de febrero y finalmente disuelto por mandato judicial el 9 de marzo).

El 30 de enero de 2011 Ghannouchi, a los 69 años, de los que 26 los había pasado entre rejas o en el exilio, aterrizó en el aeropuerto de Túnez, donde varios miles de enfervorizados seguidores, muchos de ellos mujeres, algunas tocadas con el hiyab y otras no, le recibieron al grito tradicional de "Alá es grande". Tamaña concentración, que contrastaba con los pocos cientos de personas que habían dado la bienvenida a los dirigentes de la oposición secular, dejó a las claras la fuerza que Ennahda, pese a tantos años de implacable represión y pese también a su nulo papel en la Revolución, seguía conservando en el sustrato popular.

Emocionado pero firme, casi apretujado por la muchedumbre y megáfono en mano, Ghannouchi exhortó a los presentes a "continuar esta bendita Revolución", a "preservarla y traducirla en democracia, justicia e igualdad". También, confirmó la participación de Ennahda en las próximas elecciones legislativas, pero no en las presidenciales: el grupo no presentaría un candidato para suceder al actual titular interino, Mebazaa, y él tampoco ambicionaba el puesto de jefe del Estado.

En las semanas y meses siguientes, Ghannouchi, muy solicitado por los medios, fue desgranando en entrevistas y ruedas de prensa las ideas, planteamientos e intenciones que albergaban él y su grupo. Muchas veces en clave de aclaración o de mentís, el dirigente reiteró su deseo de una "democracia sin restricciones" y de un Estado de Derecho con plenitud de garantías individuales, objetivos que requerían de un "consenso nacional". También, deslizó su preferencia por un sistema de gobierno parlamentario.

Una y otra vez, aseguró que un hipotético Gobierno en el que se sentara Ennahda respetaría el estatus legal de la mujer tunecina, el más avanzado del mundo árabe y casi parejo al de los hombres, y para ilustrar esta afirmación recordó que sus cuatro hijas habían recibido una educación liberal en universidades occidentales, tras lo cual se habían instalado como mujeres profesionales. No habría segregación de sexos en los espacios públicos ni imposición de un determinado código de indumentaria. "Lo que queremos es que la gente pueda elegir entre llevar el hiyab o no llevarlo", afirmó. Y en palabras para Al Jazeera: "Estamos contra la prohibición del hiyab en nombre del secularismo o la modernidad".

Asimismo, descartó someter el ordenamiento jurídico a la Sharía, dando por suficiente la consideración de Túnez como Estado islámico que proclamaba el artículo primero de la Constitución. Para él, el papel del Islam en el Túnez del futuro debía orientarse no a legislar los asuntos políticos o a regular la vida de las personas, sino, partiendo de sus valores de "honradez" y "trabajo bien hecho", a educar en ciudadanía. La lacra de la corrupción se combatía, explicó, "con una prensa libre y una justicia independiente, pero también con la religión".

Muy explícito fue sobre el modelo de gobierno que más inspiraba a Ennahda. No se trataba del iraní, tan loado en el pasado (ahora, hubo de rechazar las comparaciones entre su regreso triunfal y el realizado por Jomeini a Irán en 1979), sino del que regía en Turquía, país que conocía muy bien y donde sus libros se habían traducido y leído con fruición, con el primer ministro Recep Tayyip Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de credenciales islamistas moderadas e ideología liberal-conservadora, y con una impecable legitimidad electoral.

Turquía era el ejemplo a seguir por quien confesaba tener el sueño de "convertir a Túnez en un modelo que conjugue Islam y modernidad". Ennahda, que se consideraba "en lucha contra la enfermedad del extremismo", miraba con aprensión la triste experiencia de Argelia en la década de los noventa, cuando el país vecino se sumió en una espantosa guerra civil entre el Estado y los maquis islamistas luego de abortar los militares el ascenso al poder del FIS tras su amplio triunfo en las elecciones de 1991. Ghannouchi tampoco quería saber nada de las pretensiones panislamistas de Hizb ut-Tahrir, organización fundamentalista transnacional y con una pequeña aunque estridente sucursal —sin visado político— en Túnez, cuyo objetivo es instalar el Califato en el conjunto de la Umma mientras asegura deplorar el militarismo jihadista de Al Qaeda.

Varios comentaristas internacionales y domésticos llamaron la atención sobre el cambio de tono en los discursos del Ghannouchi del exilio y del Ghannouchi de después de la Revolución. Voces de la sociedad civil tunecina cuestionaron la sinceridad de los líderes de Ennahda, que ante los periodistas y en especial ante el público occidental se mostraban muy moderados y liberales, difundiendo mensajes tranquilizadores llenos de secularismo, mientras que de puertas adentro, las consignas lanzadas en asambleas y mezquitas por los cuadros inferiores rebosaban religión y militancia por la fe.

Tras la renuncia, el 27 de febrero, de Mohammed Ghannouchi, tumbado por una nueva ola de disturbios que causó cinco víctimas, Rachid Ghannouchi abrió un canal de comunicación con el nuevo primer ministro de transición nombrado por el presidente Mebazaa, Béji Caïd Essebsi, veteranísimo ex ministro de Exteriores y ex presidente del Majlis, desvinculado del régimen benalista desde 1994 y políticamente independiente. El cambio de gobernante dio lugar, el 1 de marzo, al paso aguardado con ansia por los islamistas, sin el cual la transición a la democracia en Túnez sería una ficción: la legalización de Ennahda, que en adelante podía desarrollar sin restricciones sus actividades como partido político. Los islamistas no tuvieron presencia en el Gabinete Essebsi, formado exclusivamente por tecnócratas sin filiación.

Días después, una encuesta conducida por el gabinete de demoscopia norteafricano Emrhod Consulting adjudicó una intención de voto a Ennahda del 29%, seguido a gran distancia por el PDP y el Ettajdid. El sondeo reveló además de que hasta un 61% de los tunecinos "ignoraba" la oferta partidista del país, desconocimiento que sin ninguna duda penalizaba ante todo a las formaciones laicas. Lo cierto era que la alternativa electoral de Ennahda, el centro-izquierda secular, acudía a los comicios fragmentado en múltiples partidos, los cuales, pese a su recorrido igualmente largo en la oposición al benalismo, no podían rivalizar con los de Ghannouchi en cuanto a implantación social.

Ghannouchi estaba seguro de liderar la mayor fuerza política de Túnez con diferencia y, arguyendo la conveniencia de acortar la transición para atajar la prolongación de los disturbios y los riesgos de una desestabilización fomentada por elementos del anterior régimen, urgió a Essebsi a mantener el 24 de julio como la fecha de celebración de las elecciones a una Asamblea Constituyente de 217 miembros, comicios que iban a preceder a las votaciones legislativas y presidenciales.

Al final, sin embargo, prevaleció el criterio de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), que reclamaba más tiempo con el fin de garantizar una buena organización y unos altos estándares de transparencia. Así, el 8 de junio, el Gobierno decidió postergar las elecciones constituyentes al 23 de octubre. La decisión contrarió a Ghannouchi, que reaccionó sacando a Ennahda de la institución multipartita Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución, de la Reforma Política y de la Transición Democrática, en la que venía participando desde su constitución el 17 de marzo. Para Ghannouchi, esta comisión creada por el Gobierno carecía de "legitimidad" para decidir sobre reformas políticas.

4. Victoria de Ennahda en las elecciones constituyentes

Ennahda volcó su campaña proselitista en las clases bajas urbanas y las comunidades rurales del empobrecido interior, a las que cortejó con un aluvión de merchandising electoral, entregas de carne con motivo del final del Ramadán y patrocinios caritativos. Tamaño despliegue de medios suscitó en los partidos rivales sospechas razonables de una financiación exterior, que muchos situaron en las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico. La ISIE había hecho suyas las preocupaciones por esta afluencia masiva de dinero de origen incierto a la tesorería del partido islamista; su intención de restringirla había sido, opinaban los adversarios laicos y liberales, la verdadera razón del portazo de Ennahda a la instancia.

Ghannouchi habló de "cosechar los frutos de nuestra larga y abnegada lucha contra la dictadura", vindicando la legitimación de una agrupación religiosa que, paradójicamente, no había desempeñado ningún papel en la Revolución de enero. Sin embargo, en vísperas de las constituyentes, el líder alertó contra un posible fraude y advirtió: "Si se produce una manipulación, nos uniremos a las fuerzas y los guardianes de la Revolución que hizo caer a Ben Alí y al primer Gobierno interino. Estamos dispuestos a tumbar hasta diez gobiernos si es necesario".

Bajo una intensa vigilancia (14.000 observadores locales y foráneos, más 35.000 interventores de los partidos participantes) que hacía virtualmente imposible la coladura de un pucherazo, tuvieron lugar el 23 de octubre de 2011 las elecciones que debían inaugurar la democracia en Túnez. El éxito de organización (no tanto de participación, que fue más bien baja, del 52%) fue puesto de manifiesto antes de dar a conocer la ISIE, al cabo de cuatro días, los resultados provisionales con todas las papeletas escrutadas.

Con el 41,5% de los votos, Ennahda se adjudicó una mayoría simple de 90 escaños. Le seguían el Congreso por la República (CPR) de Moncef Marzouki con 29 actas, la Petición Popular de Libertad, Justicia y Desarrollo (Al Arihda, fuerza de corte populista creada en marzo por el empresario mediático Mohammed Hechmi Hamdi, conocido por sus vínculos con el benalismo) con 27, el Ettakatol con 21, el PDP con 16, La Iniciativa (Al Moubadara, lanzada por antiguos prebostes del RCD) con 5 y el Polo Democrático Modernista (PDM, coalición encabezada por el Ettajdid) con 5 también. Otras doce formaciones menores y las listas de independientes se repartieron los restantes 27 escaños, dando lugar a una Asamblea atomizada, pero claramente dominada por la formación islamista.

La supremacía de Ennahda se expresó con mayor o menor contundencia en todas las circunscripciones del país salvo en una, Sidi Bouzid, precisamente la gobernación del interior donde diez meses atrás había prendido la mecha de la Revolución; aquí, la lista más votada fue con gran diferencia Al Arihda. En cuanto a las principales ciudades del país, Ennahda se impuso sin discusión en todas, sin faltar Túnez, Sfax, Ariana, Sousse, Kairuán, Gabès y Bizerta.

Tras cerrarse las urnas y comenzar el escrutinio, la misión de observación conjunta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) alabó el desarrollo "transparente" de las elecciones, que valoró como "un ejemplo para los otros países de la región". Sin embargo, los observadores sí detectaron una serie de anomalías, en principio "menores", que afectaban a Ennahda y que se referían a intentos de compra de sufragios, ofrecimiento de transporte hasta los colegios a supuestos simpatizantes y envío de mensajes a teléfonos móviles animando a votarles. Altos responsables europeos hicieron llegar también sus felicitaciones al Gobierno de transición. Sobre la base de los resultados parciales que ya anticipaban su victoria por amplia mayoría, Ghannouchi y otros responsables del partido islamista adelantaron que su intención era formar un gobierno de coalición, una "gran alianza nacional", con el CPR y el Ettakatol.

La tensión se apoderó del proceso el 27 de octubre, día en que la ISIE, al tiempo que ofrecía los resultados provisionales, anuló ocho de los 27 escaños ganados en principio por Al Arihda en seis circunscripciones, rebajando su cuota de diputados electos a 19. Las razones aducida por la ISIE, la comisión de irregularidades financieras y el empleo abusivo de los medios audiovisuales del multimillonario, fueron furiosamente impugnadas por los seguidores de Hechmi Hamdi, que desataron violentos disturbios en Sidi Bouzid, mientras que su líder anunció un boicot a la Asamblea Constituyente. En las algaradas, la sede local del Ennahda fue asaltada y saqueada.

El 28 de octubre, para templar los ánimos, Ghannouchi se personó en la ciudad, donde hizo la siguiente alocución: "Saludamos a Sidi Bouzid y a sus hijos que prendieron la llama, y esperamos que Dios haya convertido a Mohammed Bouazizi en un mártir. Continuaremos esta Revolución hasta realizar los objetivos de un Túnez libre, independiente, desarrollado y próspero, donde los derechos de Dios, el Profeta, las mujeres, los hombres, los religiosos y los no religiosos estén seguros, puesto que Túnez es de todos".

La intervención apaciguadora de Ghannouchi, que prefirió acusar a fuerzas ligadas al anterior régimen de promover la violencia, surtió efecto. Hechmi Hamdi se retractó del anuncio de boicot parlamentario y días después su queja ante un tribunal administrativo obtuvo respuesta positiva, viéndose forzada la ISIE a revocar la anulación del día 27 en relación con siete de los escaños. Al final, Al Arihda se quedó con 26 diputados electos, si bien una docena de ellos se declararon independientes de inmediato.

Superado este brote de tensión, Ennahda se concentró en las negociaciones con el CPR y el Ettakatol para la formación de un Gobierno de coalición encabezado por el candidato designado por los islamistas, su secretario general, Jebali. El 10 de noviembre los tres partidos anunciaron que ya tenían un principio de acuerdo. Cuatro días después, la ISIE proclamó los resultados electorales definitivos, que despojaban a Ennahda de un escaño, quedándose con 89. La cuota de votos descendió al 37%. El 21 de noviembre los tres partidos sellaron su acuerdo de coalición para pilotar el período constituyente: Jebali (quien acababa de agitar las aguas con un turbador comentario sobre el advenimiento en Túnez del "sexto califato") sería el primer ministro, Moncef Marzouki el presidente interino de la República y Ben Jaafar el presidente de la Asamblea.

(Cobertura informativa hasta 21/11/2011)