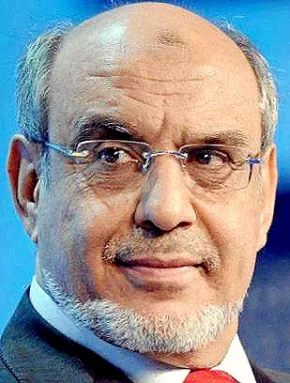

Hamadi Jebali

Primer ministro (2011-2013)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

El 24 de diciembre de 2011 la transición democrática en Túnez plantó un histórico jalón con la llegada a la jefatura del Gobierno de Hamadi Jebali, secretario general del islamista Partido del Renacimiento (Ennahda), la fuerza triunfadora en las elecciones del 23 de octubre a la Asamblea Constituyente. Este ingeniero especializado en paneles solares y de maneras afables fue, con varios períodos de exilio y cárcel, el más prolongado de los cuales se extendió entre 1992 y 2006, uno de los dirigentes opositores que más sufrió las represalias de las dictaduras laicas de los presidentes Habib Bourguiba y Zine El Abidine Ben Alí. Tras la caída de este último en el alzamiento popular de enero de 2011 y la legalización del partido por el Gobierno provisional a principios de marzo, Jebali y sus colegas, en un corto espacio de tiempo, pusieron a punto al Ennahda para convertirse en los grandes favorecidos institucionales de un revolución ciudadana que, paradójicamente no habían protagonizado, gracias a que sus incontestables arraigo y legitimidad en las capas populares de la población podrían por fin expresarse en las urnas sin trabas de ningún tipo.

Durante la campaña electoral, el número dos de la formación que tiene como máximo líder a Rashid Ghannouchi articuló un discurso no religioso, pragmático y garantista del Estado de derecho. Así, Jebali hizo hincapié en el pluralismo político, habló de mejoras económicas y sociales, y quiso disipar los temores a una eventual revisión del marco jurídico secular que, por ejemplo, otorga a las mujeres un avanzado estatuto personal. Ennahda descartó la imposición de la Sharía y planteó una interpretación flexible de la misma, contrariamente a lo propugnado en el pasado. Puestos a edulcorar, Jebali incluso refutó las etiquetas de "islamista" y "religioso" para su partido. Siguiendo con esta línea de moderación y compromiso, aunque obligado de todas maneras por la aritmética parlamentaria, el dirigente pactó un Ejecutivo de coalición con dos partidos del centro-izquierda laico, el Congreso por la República (CPR) de Moncef Marzouki, quien es ahora el presidente interino de la República, y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Ettakatol) de Mustafa Ben Jaafar, el presidente de la Asamblea.

Este tripartito, que aporta una cómoda mayoría absoluta, se rige por la mini Constitución provisional ya aprobada por la Asamblea mientras se trabaja en la redacción de la Carta Magna definitiva –la cual apunta a un sistema de gobierno de tipo parlamentario, a la luz de los amplios poderes que el texto puente confiere al primer ministro- y ha asumido la ejecución de medidas y reformas para enderezar la economía, atraer inversiones productivas, generar empleo para los jóvenes y atender otros requerimientos sociales urgentes. Cuando se cumple un año de la gesta cívica que prendió la mecha de las revueltas en el mundo árabe, Túnez parece tener encarrilado el proceso político que deberá culminar con la celebración de elecciones generales en el plazo aproximado de un año, pues hasta entonces la transición democrática, por el momento bastante ejemplar, no estará completada.

En ese tiempo, Jebali deberá demostrar con hechos la voluntad de los islamistas tunecinos de acabar con la corrupción, completar la reorganización del aparato de seguridad que fue el soporte de la autocracia policíaca y reparar a las víctimas de la represión. Por de pronto, el país magrebí afronta una nueva ola de inmolaciones a lo bonzo en protesta por las malas condiciones de vida. En cuanto al capítulo de la religión, cualquier indicio de que Ennahda pretenda priorizar los "valores" y la "identidad" islámicos sobre las "libertades individuales" (un "doble marco" al que Jebali se ha referido en términos de equilibrio y armonía) podría abrir grietas en el Gabinete de coalición, piedra angular de la estabilidad política, y encrespar a los sectores sociales que miran con decepción y recelo el desenlace democrático de la revolución de enero.

(Texto actualizado hasta enero de 2012)

1. 25 años de militancia islamista dominados por la cárcel y el exilio

2. De la liberación en 2006 a la revolución popular de 2011

3. Triunfo de Ennahda en las elecciones constituyentes y salto a la jefatura del Gobierno tunecino

1. 25 años de militancia islamista dominados por la cárcel y el exilio

Natural de Sousse, importante ciudad costera al sur de la capital, y miembro de una familia de seis hermanos, su padre, carpintero de profesión, sufrió prisión por su pertenencia a la disidencia youssefista, corriente del nacionalismo tunecino que en los años inmediatamente posteriores a la independencia de Francia de 1956 conspiró contra el oficialismo neodesturiano, encarnado por el presidente Habib Bourguiba.

En 1969 Jebali se sacó el bachillerato en el Liceo Técnico de Sousse, tras lo cual marchó a la antigua metrópoli colonial. El joven se estableció en Reims, donde ya vivía un hermano mayor y en cuya Facultad de Ciencias cursó una maestría técnica que le habilitó para formarse como ingeniero en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM) de París. En este centro se especializó en Termodinámica de Fluidos aplicada a las energías alternativas, fundamentalmente la solar, y en 1978 recibió la correspondiente diplomatura.

Además de adquirir un perfil profesional de muy alta cualificación, sus nueve años de estadía en Francia le permitieron a Jebali madurar su cultura política. Al principio, asegura, esta estuvo muy influenciada por el nasserismo, ideología panárabe mal avenida con el neodesturianismo tunecino, cuya tendencia, a pesar de compartir secularismo y socialismo, era prooccidental. En las aulas parisinas, Jebali trabó amistad con una serie de compatriotas que mantenían posiciones críticas con el régimen autoritario de Bourguiba. El grupo quedó bajo el influjo intelectual de Rashid Ghannouchi, un pedagogo y predicador islamista que había abandonado su antiguo ideario socialista árabe para abrazar el confesionalismo militante de los Hermanos Musulmanes egipcios, partidarios de establecer en la Umma, la comunidad de creyentes en todo el orbe musulmán, un gobierno unificado regido por los principios del Corán, la Sunna y la Sharía.

Con su título de la CNAM bajo el brazo, Jebali retornó a Túnez convertido en un experto en la fabricación de paneles fotovoltaicos. Aquel mismo año, 1978, fue contratado como responsable de su departamento de energía por una firma de ingeniería que solía trabajar para el Gobierno, sobre todo en el diseño de equipamientos hospitalarios.

La trayectoria, hasta entonces próspera, del ingeniero tomó un vericueto intensamente político en 1981. Ese año, el 6 de junio, fue uno de los fundadores del Movimiento de Tendencia Islámica (MTI, en árabe, Harakat Al Ittijah Al Islami), evolución más articulada de la Asociación Islámica (Jamaah Al Islamiyah) puesta en marcha anteriormente por Ghannouchi y que, aprovechando un aparente giro aperturista del régimen, hizo hincapié en las nociones de reforma política, pluralismo sin exclusiones, equidad social y no violencia.

No obstante formular de cara al público un discurso liberado de carga religiosa, los dirigentes del MTI, en lugar de la legalización que solicitaban, lo que obtuvieron del Gobierno celosamente laico de Bourguiba fue una fulminante operación represiva que acabó con Ghannouchi y otros 60 responsables metidos en prisión, donde empezaron a servir unas largas condenas. Quienes salieron indemnes, Jebali entre ellos, procedieron a reorganizar la ejecutiva del movimiento desde la clandestinidad. Para suplir a Ghannouchi en la presidencia, los militantes escogieron al ingeniero.

El primer paso de Jebali fue abrir un canal de comunicación con el Gobierno con la mediación de un paisano de Sousse perteneciente a los altos escalafones del Partido Socialista Desturiano (PSD) en el poder, Hamed Karoui, futuro primer ministro, pero la tentativa fracasó. Buscado por la Policía, en 1982 hubo de tomar resguardo en Francia, junto con su esposa, Wahida, y su hija pequeña, primer período de exilio que duró dos años. En 1984 Ghannouchi recobró la libertad y retomó el liderazgo efectivo del MTI, desplazando a su colaborador a un puesto en el Buró Político del movimiento.

En 1987, los coqueteos del MTI con los métodos de lucha política abiertamente subversivos –un sector radicalizado del movimiento, con la aquiescencia de al menos parte de la cúpula, emprendió acciones de guerrilla urbana y perpetró atentados con bomba- desencadenaron en su contra una ola de arrestos que atiborró las cárceles con miles de militantes. Ghannouchi y otros muchos regresaron a las celdas, pero Jebali, de nuevo, eludió la captura, consiguiendo huir vía Argelia hasta Valencia, España, donde obtuvo el asilo político. Esta vez dejó atrás a su mujer, embarazada de su tercera hija, y a sus dos niñas, las cuales quedaron a salvo de represalias gracias a la influencia protectora del doctor Karoui, entonces ministro de Juventud y Deportes.

Reo en rebeldía, el 27 de septiembre de 1987 Jebali fue condenado a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado que juzgó a 99 dirigentes y activistas del MTI bajo los cargos de organizar los disturbios callejeros que habían sacudido Túnez en el mes de julio –esta fue concretamente la imputación hecha al ingeniero- y de colocar las bombas que habían estallado en un hotel a principios de agosto, acciones que fueron enmarcadas en un complot para derrocar al Gobierno con el patrocinio de Irán. La misma sentencia a la pena capital recayó en otros seis encausados. Ghannouchi fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados y el secretario general del movimiento, Abdelfattah Mourou, exiliado en Arabia Saudí, lo fue a diez años. 67 enjuiciados más recibieron diferentes penas de prisión.

Semanas después, el 7 de noviembre, tuvo lugar el golpe palaciego del primer ministro Zine El Abidine Ben Alí, el cual descabalgó al anciano Bourguiba tras tres décadas de presidencia autocrática y puso en marcha un proceso liberalizador al que los islamistas dieron una bienvenida entusiasta. Alcanzado por la amnistía general decretada en marzo de 1988 para todos los reos de delitos políticos, Jebali no retornó por el momento a Túnez y en los meses siguientes se dedicó a preparar el lanzamiento del semanario Al Fajr (El Amanecer), órgano de prensa oficial de los islamistas cuya difusión en casa había sido acordada con el Gobierno.

Entre tanto, el MTI programó su participación en las próximas elecciones legislativas bajo la nueva denominación de Partido del Renacimiento (Ennahda). La respuesta de Ben Alí fue decepcionante, aunque con un margen de posibilismo: los islamistas podían presentar candidatos al nuevo Majlis, pero a título de "independientes", pues Ennahda como partido tenía vetado el estatus legal. Las votaciones generales tuvieron lugar el 2 de abril de 1989 y en las mismas, según los datos del Gobierno, los candidatos ligados al Ennahda reunieron aproximadamente el 16% de los sufragios, pero el sistema electoral confeccionado a la medida del poder adjudicó todos los escaños al Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD, el sucesor del PSD); en las presidenciales, Ben Alí, único candidato, fue confirmado en la Presidencia con casi el 100% de los votos.

Ennahda elevó la denuncia de una farsa electoral y reclamó una horquilla de votos de por lo menos el 60%. Ben Alí, tras comprobar la fuerza de los islamistas en las urnas, no sólo ignoró sus impugnaciones del escrutinio si no que desató contra ellos una persecución general. Ghannouchi y otros camaradas que se encontraban en el país pusieron los pies en polvorosa, pero Jebali, en septiembre, en una decisión que podía calificarse de suicida, tomó un avión que le trajo de vuelta a casa. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Túnez-Cartago, la Policía comenzó a seguirle. Un dispositivo de vigilancia intensiva quedó instalado en el exterior de su casa en Sousse.

El régimen buscaba un pretexto para meter a Jebali entre rejas y su escrutinio incriminador se fijó en lo que publicaba Al Fajr, que a pesar de las trabas de las autoridades pudo lanzar su primer número en enero de 1990. En junio siguiente, el semanario fue secuestrado por salir de su rotativa un artículo de Ghannouchi en el que el líder exiliado arremetía contra el Gobierno. El castigo no se detuvo ahí, pues al cabo de unos meses, en octubre, el director del semanario fue llevado a los tribunales por dar pábulo a la "infracción de la ley" y la "llamada a la insurrección". La condena consistió en seis meses de prisión, pena que quedó en suspenso, más una multa de 1.500 dinares.

No tuvo apenas tiempo Jebali de respirar con alivio, pues en noviembre volvió a ser arrestado, esta vez en relación con un artículo escrito por el abogado Mohammed Ennouri donde se reclamaba el final de la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles. Acusado de difamar a una institución judicial, en enero de 1991 el editor fue sentenciado, precisamente por una corte marcial, a un año de cautiverio. Entonces, Jebali acababa de asumir nominalmente la Secretaría General de Ennahda, cuyo anterior titular, el ingeniero Ali Larayedh, se encontraba igualmente detenido desde el mes de diciembre.

La situación penal de Jebali se complicó mucho más a partir de mayo de 1992. Ese mes, el Gobierno aseguró haber abortado una conspiración golpista urdida por Ennahda que perseguía asesinar al presidente Ben Alí e instaurar el Estado islámico. En agosto siguiente el secretario general y 170 camaradas del partido fueron acusados de "pertenencia a organización ilegal" e "intento de cambiar el sistema del Estado", quedando a disposición por tercera vez de un tribunal militar. Durante el juicio sumarísimo, Jebali proclamó su inocencia y mostró a la sala unas marcas en los pies que presentó como evidencias de que había sido torturado. El 28 de agosto el tribunal le impuso la pena de 16 años de prisión, veredicto que fue confirmado en septiembre por la Corte de Casación. En cuanto a Ghannouchi, fue juzgado en ausencia y condenado a cadena perpetua.

Considerado en su momento prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y otras ONG humanitarias, Jebali recuerda hoy su prolongada estancia en la cárcel como una experiencia extremadamente penosa: su celda era muy exigua, oscura y apenas podía leer o escribir algo, las visitas de su madre, esposa e hijas eran muy contadas y además no podían exceder los diez minutos, y la atención médica era inadecuada; por si fuera poco, los diez primeros años transcurrieron en régimen de aislamiento, sin apenas contacto con otros reclusos. En protesta por estas condiciones realizó varias huelgas de hambre, una de las cuales, entre enero y febrero de 2003, excedió ampliamente el mes de duración.

2. De la liberación en 2006 a la revolución popular de 2011

En febrero de 2006 Ben Alí, con motivo del quincuagésimo aniversario de la independencia, emitió un indulto que benefició a 1.600 detenidos por diversos delitos. Jebali figuró entre los 75 presos de naturaleza política que pudieron regresar con sus familias, en su caso tras servir 14 de los 16 años a los que había sido condenado en 1992. La excarcelación no supuso, empero, la verdadera libertad, pues su situación en Sousse resultó ser comparable a un arresto domiciliario.

Como el resto de la dirigencia de un partido laminado por el régimen benalista y repartida entre el exilio y la residencia interna pero con los movimientos severamente restringidos, Jebali mantuvo un perfil bajo, concentrado en mantener viva la llama de la organización opositora y atento a no concitar las iras represivas del Ministerio del Interior. Se sabe que le fue permitido recibir en su vivienda visitas de diplomáticos de las misiones occidentales acreditadas en Túnez. Las cárceles seguían llenas de militantes islamistas y cualquier acto de resistencia por los pocos cuadros que gozaban de mayor o menor libertad dentro del país habría sido aplastado sin contemplaciones.

Nada permitía suponer que la sombría situación de Jebali y el conjunto de Ennahda pudiera mejorar algún día. Pero en diciembre de 2010, la propagación a partir de la ciudad interior de Sidi Bouzid de una espontánea protesta popular contra la dictadura desembocó rápidamente en una revuelta general, una verdadera revolución, que el 14 de enero de 2011 consiguió lo impensable: la huida precipitada de Ben Alí, al cabo de 23 años de poder omnímodo y luego de perder el apoyo de un Ejército que se negó a disparar contra los manifestantes tal como venía haciéndolo, inútilmente, la Policía, con el resultado de más de 200 muertos.

El poder quedó provisionalmente en manos de unos altos responsables del RCD, el primer ministro desde 1999, Mohammed Ghannouchi, y el titular de la Cámara de Diputados y en adelante presidente interino de la República, Fouad Mebazaa, los cuales pusieron en marcha una transición que fue enérgicamente pautada desde la calle. Los jóvenes tunecinos habían hecho su alzamiento, inédito en el mundo árabe, sin responder a llamamiento de partido opositor alguno y sin blandir ninguna bandera ideológica o confesional en particular. Sin embargo, la revolución distaba de haber concluido.

Con mucha cautela, Jebali se dispuso a emerger a la luz pública para comprobar la situación en que quedaba el aparato represivo de un régimen dictatorial descabezado pero no completamente derrocado y para ejercer la portavocía del partido en el interior. En las turbulentas semanas que siguieron a la caída de Ben Alí, Ennahda se mantuvo en una discreta retaguardia de las manifestaciones que exigieron a las autoridades transitorias decisiones políticas radicales que demostraran sin lugar a dudas su voluntad de meter al país por la senda de la democracia.

El 20 de enero, el efímero –sólo duró diez días- primer Gobierno de coalición encabezado por Mohammed Ghannouchi, que incorporaba a ministros procedentes del RCD –el anterior partido hegemónico fue suspendido el 6 de febrero antes de quedar formalmente disuelto el 9 de marzo-, el sindicato UGTT y tres partidos de la oposición laica, aprobó un proyecto de ley de amnistía general aplicable a todos los miembros de Ennahda. El 30 de enero Rashid Ghannouchi retornó de su exilio londinense en olor de multitudes.

El 1 de marzo, por fin, el partido consiguió su ansiada legalización, sin la cual el camino a la democracia emprendido por Túnez sería espurio, de manos del nuevo primer ministro, el independiente Béji Caïd Essebsi, un antiguo servidor de Ben Alí pero separado del RCD desde hacía años. Los islamistas, que en lo sucesivo podían realizar sus actividades como partido de manera abierta y sin restricciones, no tuvieron presencia en el Gabinete Essebsi, formado exclusivamente por tecnócratas sin filiación.

Jebali multiplicó sus apariciones públicas y en mayo, sobre la base de los contactos diplomáticos sostenidos años atrás en su casa de Sousse, viajó a Estados Unidos por invitación del Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), think tank vinculado al Departamento de Estado. El dirigente islamista desplegó toda su capacidad de persuasión favorecedora, transmitiendo el mensaje de que Occidente no tenía nada que temer de un eventual Gobierno de Ennahda, en un debate académico titulado What Kind of Democracy for the New Tunisia: Islamic or Secular?. Así, explicó a los presentes que: "La revolución tunecina muestra un camino pacífico y democrático para atender las necesidades del país. Ese cambio pacífico y democrático funciona y da esperanza a toda la región. Es posible construir el desarrollo con justicia, dignidad y sostenibilidad sin violencia y sin guerras". Aprovechando su estancia en Washington, el huésped concertó sendos encuentros discretos con los senadores John McCain, republicano, y Joe Lieberman, demócrata.

Hasta las elecciones del 23 de octubre de 2011 a la Asamblea Constituyente, primer jalón del programa de transición a la democracia que debía culminar con la celebración de elecciones generales, legislativas y presidenciales, después de ser redactada y entrar en vigor la nueva Carta Magna, Jebali, Ghannouchi, Larayedh y los demás miembros del Buró Ejecutivo, reunidos por primera vez en muchos años, elaboraron la estrategia del partido para participar en un proceso de cambios del que, a pesar de no haber tenido nada que ver en su génesis y apenas algo en sus primeras y decisivas etapas, iban a convertirse, estaban convencidos de ello, en principales beneficiarios electorales. En otras palabras, Ennahda se disponía a conquistar la mayoría parlamentaria y aspiraba a encabezar el próximo Gobierno, gracias a un viraje de la historia de todo punto inesperado.

Sin embargo, ellos veían ese desenlace como el fruto merecido de largos años de resistencia activa contra la dictadura –sin hacer ascos, aunque esto no quería reconocerse, a la subversión armada y el terrorismo entre finales de los años ochenta y principios de los noventa- y de infinitos padecimientos. Las fuerzas de oposición secularistas también habían sufrido las cortapisas y persecuciones de Bourguiba y Ben Alí, pero los islamistas, vistos como el enemigo más peligroso por el régimen, se habían llevado con diferencia la peor parte. El secularismo y la modernidad de corte occidental habían calado profundamente en la sociedad tunecina, pero entre las clases populares y los menos favorecidos por el desarrollo económico las formulaciones religiosas tradicionales estaban arraigadas y al alza. Para muchos tunecinos sedientos de justicia social y de unas condiciones de vida más dignas, Ennahda era una fuerza liberadora y solidaria con la que identificarse. En cambio, los partidos del centro-izquierda laico tenían una implantación social tan escasa que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera conocía a sus líderes.

Ghannouchi, el presidente, y Jebali, el secretario general, se repartieron el importantísimo trabajo de mitigar, a través de entrevistas y declaraciones para medios occidentales pero con la mirada puesta también en los lectores tunecinos, las abundantes suspicacias y desconfianzas que levantaba la más sólida organización política del país norteafricano. Aunque Jebali estaba menos identificado que otros compañeros de lucha con los discursos religiosos y podía ser visto como uno de los dirigentes más laicos del partido, existía toda una literatura abiertamente islamista generada por otros líderes. Empezando por el jeque Ghannouchi, quien desde el exilio había hecho numerosas invocaciones de la Sharía, apelaciones a la Umma y comentarios muy críticos con el mundo occidental.

En mayo, entrevistado por el semanario panafricanista parisino Jeune Afrique, el secretario general explicaba que: "La revolución ha fortalecido nuestra convicción y nuestra voluntad de actuar para construir un movimiento político y democrático, teniendo fe en la acción pacífica y civil. Queremos construir una sociedad democrática basada en el pluralismo y en el respeto de las libertades individuales y colectivas (…) Nuestro objetivo es la unidad nacional". Preguntado por la disposición de Ennahda a pactar con otros partidos incluso antes de las elecciones constituyentes, Jebali respondió: "No queremos monopolizar la acción para alcanzar los objetivos de la revolución. Vamos a tratar de ganar tantos escaños como podamos para promover el cambio democrático. Esto requiere de una amplia alianza con quienes deseen preparar la alternancia, sean partidos o personalidades independientes".

En cuanto a un eventual impacto económico negativo de la llegada de Ennahda al poder, su explicación era que: "Somos un movimiento responsable, queremos construir una economía fuerte, uno de cuyos componentes es el turismo. No sería razonable que destruyéramos nuestra economía y una de las fuentes de ingresos que sustentan a una parte importante de la población. Por el contrario, les decimos a los inversores y a los empresarios del sector que pueden estar seguros".

Jebali recalcaba sus desmentidos en el sensible capítulo de los derechos individuales y los usos y costumbres sociales, terrenos en los que con un partido guiado por los "valores humanistas" como era el suyo sólo podía haber "progresos". Así, la igualdad jurídica de todos los tunecinos estaría plenamente garantizada; el estatuto personal de la mujer, el más avanzado entre los países árabes, sería preservado e incluso "mejorado"; la poligamia continuaría firmemente abolida, y los derechos al divorcio y el aborto, regulados por la ley, eran unas "conquistas" femeninas que no se iban a tocar; los "fenómenos" del bikini en las playas, el consumo de alcohol y otras conductas privadas serían "tratados con sabiduría y buena fe", sin conculcar la libertad de conciencia y el imperio de la ley. Además, aceptó el trasfondo religioso de su partido pero sólo en un "sentido teológico". "No somos ángeles y no pretendemos saber la verdad. No emitimos juicios de valor sobre la verdad de Dios y no estamos hablando en nombre del Islam", arguyó.

Por otro lado, ellos discrepaban del "concepto de laicidad" que esgrimían los partidos de la "élite secular", pues se trataba de una noción importada de la Europa cristiana que no tomaba en consideración "nuestra religión y nuestra historia". Ahora bien, no ponían objeciones a la laicidad si por tal se entendía la "neutralidad" y el "arbitraje" del Estado en materia de fe. No había necesidad de hacer cambios legales sobre el particular: Ennahda se sentía a gusto con el artículo primero de la Constitución que proclama al Islam como la religión del Estado tunecino. Ghannouchi también se pronunció extensamente sobre estos temas. En su caso, el presidente del partido descartó explícitamente la implantación legal de la Sharía, de la que ahora decía hacer una interpretación flexible y no coercitiva, reclamó libertad total para el uso o no del hiyab por las mujeres y se identificó con el modelo de islamismo republicano no rupturista aplicado en Turquía por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

3. Triunfo de Ennahda en las elecciones constituyentes y salto a la jefatura del Gobierno tunecino

Ennahda volcó su campaña proselitista en las clases urbanas humildes y las comunidades rurales del interior, a las que cortejó con un aluvión de merchandising electoral, entregas de carne con motivo del final del Ramadán y patrocinios caritativos. Tamaño despliegue de medios suscitó en los partidos rivales sospechas razonables de una financiación exterior, que muchos situaron en las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico. La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) se hizo eco de estas preocupaciones por la afluencia masiva de dinero de origen incierto a la tesorería del partido islamista. En cualquier caso, Ennahda tenía asegurado un excelente resultado electoral, más porque su alternativa, el centro-izquierda secular, acudió a los comicios fragmentado en múltiples agrupaciones.

En la recta final de la campaña, Jebali, sometido a las preguntas vía chat de los lectores de Le Monde, negó categóricamente que tras las votaciones Túnez fuera a convertirse en un "país islámico" ("será un país democrático", repuso) y rechazó la etiqueta de "islamista" para su partido, en el sentido de que Ennahda no era "teocrático", sino "democrático y civil". Indagado por enésima vez sobre la cuestión de la venta de alcohol en el sagrado mes del Ramadán, dio una respuesta salomónica: "El problema debe ser abordado en dos contextos: el marco de las libertades individuales y el del respeto a los valores de la sociedad. No tenemos ningún derecho a inmiscuirnos en los asuntos de las personas, pero todo el mundo tiene el deber de respetar el consenso y la identidad nacionales".

Bajo una intensa vigilancia (14.000 observadores locales y foráneos, más 35.000 interventores de los partidos participantes) que hacía prácticamente imposible la coladura de un pucherazo, tuvieron lugar el 23 de octubre de 2011 las elecciones constituyentes que debían inaugurar la democracia en Túnez. El éxito de organización (no tanto de participación, que fue más bien baja, del 52%) fue puesto de manifiesto antes de dar a conocer la ISIE, al cabo de cuatro días, los resultados provisionales con todas las papeletas escrutadas.

Con el 41,5% de los votos, Ennahda se adjudicó una mayoría simple de 89 escaños sobre 217. Jebali salió elegido constituyente por Sousse. En orden decreciente seguían a los islamistas: el Congreso por la República (CPR) de Moncef Marzouki, con 29 actas; la Petición Popular de Libertad, Justicia y Desarrollo (Al Arihda), fuerza de corte populista creada en marzo por el empresario mediático Mohammed Hechmi Hamdi, conocido por sus compadreos con Ben Alí, con 27; el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Ettakatol) de Mustafa Ben Jaafar, con 21; el Partido Democrático Progresista (PDP) de Najib Chebbi, con 16; La Iniciativa (Al Moubadara), lanzada por antiguos prebostes del RCD; con 5; y el Polo Democrático Modernista (PDM), coalición encabezada por el Movimiento de Renovación (Ettajdid) de Ahmed Brahim, con 5 también. Otras doce formaciones menores y las listas de independientes se repartieron los restantes 27 escaños, dando lugar a una Asamblea atomizada, pero claramente dominada por la formación islamista.

La supremacía de Ennahda se expresó con mayor o menor contundencia en todas las circunscripciones del país salvo en una, Sidi Bouzid, precisamente la gobernación del interior donde diez meses atrás había prendido la mecha de la revolución con el martirio del joven suicida Mohammed Bouazizi; aquí, la lista más votada fue con gran diferencia Al Arihda. En cuanto a las principales ciudades del país, Ennahda se impuso sin discusión en todas, sin faltar Túnez, Sfax, Ariana, Sousse, Kairuán, Gabès y Bizerta.

Tras cerrarse las urnas y comenzar el escrutinio, la misión de observación conjunta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) alabó el desarrollo "transparente" de las elecciones, que valoró como "un ejemplo para los otros países de la región". Sin embargo, los observadores sí detectaron una serie de anomalías, en principio "menores", que afectaban a Ennahda y que se referían a intentos de compra de sufragios, el ofrecimiento de transporte hasta los colegios a supuestos simpatizantes y el envío de mensajes a teléfonos móviles animando a votarles. Altos responsables europeos hicieron llegar también sus felicitaciones al Gobierno de transición. Sobre la base de los resultados parciales que ya anticipaban su victoria por amplia mayoría, Ghannouchi y Jebali adelantaron que su intención era formar un Gabinete de coalición, una "gran alianza nacional", con el CPR y el Ettakatol, dos formaciones progresistas y orientadas a la izquierda. El 26 de octubre el Buró Ejecutivo del partido, tal como se esperaba, designó a su secretario general candidato a formar el nuevo Gobierno.

La crispación se apoderó del proceso el 27 de octubre, día en que la ISIE, al tiempo que ofrecía los resultados provisionales, anuló 8 de los 27 escaños ganados en principio por Al Arihda en seis circunscripciones, rebajando su cuota de diputados electos a 19. Las razones aducida por la ISIE, la comisión de irregularidades financieras y el empleo abusivo de sus medios audiovisuales por Hechmi Hamdi, fueron furiosamente impugnadas por los seguidores del multimillonario, que desataron violentos disturbios en Sidi Bouzid, mientras que aquel anunció un boicot a la Asamblea Constituyente. En las algaradas, la sede local del Ennahda fue asaltada y saqueada. La llegada de Ghannouchi a la ciudad consiguió calmar los ánimos y Hamdi se retractó del anuncio de boicot parlamentario, tras lo cual la ISIE le restituyó los escaños anulados salvo uno.

Superado este brote de tensión, Jebali y sus colegas se concentraron en las negociaciones con el CPR y el Ettakatol para la formación del Gobierno. El 10 de noviembre los tres partidos anunciaron que ya tenían un principio de acuerdo. Cuatro días después, la ISIE proclamó los resultados electorales definitivos, que despojaron de sendos escaños a Ennahda y el Ettakatol, pasando a 89 y 20, respectivamente. El próximo Ejecutivo iba a apoyarse en una mayoría parlamentaria de 138 escaños.

El 21 de noviembre el tripartito islamista-laico selló su acuerdo de coalición para pilotar el período constituyente. Se decidió que Jebali fuera el primer ministro, Marzouki el presidente interino de la República y Ben Jaafar el presidente de la Asamblea. El nuevo Ejecutivo iba a tener como prioridad aplicar las reformas políticas, económicas y sociales que el país precisaba con urgencia. Los trabajos constituyentes decidirían el sistema republicano de gobierno, si presidencial, como hasta ahora, o de tipo parlamentario, que era lo que prefería Ennahda.

Días antes de presentar esta histórica alianza, el 13 de noviembre, Jebali removió el ambiente con un comentario sobre el advenimiento del "sexto califato" en Túnez. La turbadora alusión fue hecha durante un acto político en Sousse con la participación de un representante del movimiento islamista palestino Hamás. Las palabras exactas del primer ministro en ciernes fueron las siguientes: "Hermanos míos, estamos viviendo un momento histórico, un momento divino, una nueva etapa de la civilización, en un nuevo Estado, si Dios quiere, el del sexto califato, si Dios quiere". La frase provocó estupor, máxime viniendo de un político que traía una reputación de comedido en las alusiones a la fe, y desató diversas reacciones de malestar e inquietud. Los observadores especularon sobre si a Jebali, que se apresuró a quitar hierro al asunto alegando que había sido citado "fuera de contexto", le había traicionado el subconsciente o se había pronunciado así de manera deliberada. El Ettakatol, partido con estatus de observador en la Internacional Socialista, se molestó bastante y amagó con romper las negociaciones para la formación del Gobierno.

El 11 de diciembre la Asamblea Constituyente concluyó un marco constitucional provisional. Se trataba de una mini Carta Magna de sólo 26 artículos para regir en el período de transición en lugar de la Constitución de 1959, ahora en suspenso. El texto, que contrarió las expectativas de partidos como el PDP de Chebbi, concentraba el poder ejecutivo en la figura del primer ministro, perfilándose así un sistema republicano de tipo parlamentario, y subrayaba la independencia del poder judicial. La Constitución definitiva podría estar lista, indicaron los asambleístas, en el plazo de un año, tras lo cual tocaría convocar elecciones generales.

El 12 de diciembre la Asamblea invistió presidente de la República a Marzouki, quien asumió el cargo un día más tarde. En la jornada siguiente, 14 de diciembre, el jefe del Estado para el período constituyente nombró primer ministro a Jebali, que al convertirse en el jefe del Gobierno iba a tener que dejar su escaño en la Asamblea.

El 22 de diciembre Jebali desveló la composición del Gabinete, al que daban vida 25 ministros titulares, cuatro ministros delegados y 12 secretarios de Estado. En total, Ennahda se reservó 14 puestos ministeriales, entre ellos varios de peso: Exteriores, para Rafik Abdessalem (por cierto que yerno de Rashid Ghannouchi); Interior, para Ali Larayedh; Economía, para Ridha Saïdi; y Justicia, para Noureddin Bhiri. Todos eran miembros del Buró Ejecutivo del partido salvo Abdessalem, integrante del mismo hasta 2007. El Ettakatol recibió cuatro ministerios, el CPR otros tantos y el resto de las carteras fueron para personalidades independientes. Entre estos destacaban Abdelkrim Zbidi, renovado en Defensa (fue el único ministro del Gabinete Essebsi que continuó), Houssin Dimassi, sindicalista de la UGTT, en Finanzas, y Noureddine El Jademi, un imán experto en Sharía, a quien le fue confiado el sensible Ministerio de Asuntos Religiosos.

El 23 de diciembre la Asamblea Constituyente, por 154 votos contra 38 y 11 abstenciones, dio su visto bueno al nuevo Gobierno Jebali, que entró en funciones al día siguiente. En su discurso inaugural, el primer ministro se refirió a la necesidad de ponerse manos a la obra sin demora para revertir el deterioro de las estructuras productivas en el último año, recobrar la confianza en Túnez como destino turístico y ocuparse de las zonas deprimidas del interior. También, anunció reformas modernizadoras a más largo plazo en la agricultura, el sector financiero y la educación, así como un combate firme a la corrupción. Hacía poco, el Banco Central había revisado drásticamente a la baja la anterior previsión de un crecimiento del PIB del 1,5% para todo 2011; ahora, lo más probable era que la economía tunecina terminara el año con un crecimiento nulo o incluso negativo.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2012)