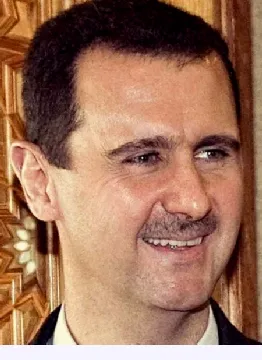

Bashar al-Assad

Presidente de la República (2000-2024)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Nota de actualización: la versión de esta biografía fue publicada el 29/5/2011. El estallido del capítulo sirio de la conocida como Primavera Árabe desembocó en el otoño de 2011 en un escenario de guerra civil abierta por la represión a gran escala del régimen del partido Baaz y el presidente Bashar al-Assad contra los manifestantes prodemocracia, la defección de muchos miembros del Ejército Árabe Sirio (SAA, por su sigla en inglés) y la paulatina organización de los primeros grupos de resistencia armada e insurgentes, con el Ejército Sirio Libre (FSA) llevando la voz cantante en la primera etapa del conflicto. En 2012 pareció inminente la caída de Assad por la deserción y paso a la oposición de numerosas figuras de alto rango tanto civiles como militares, pero el dictador resistió.

Con el transcurso de los meses y los años, Siria quedó fracturada en varias zonas controladas por los diversos actores beligerantes (SAA, FSA, guerrillas nacionalistas, islamistas y yihadistas, Estado Islámico, kurdos), que tomaron o perdieron ciudades y territorios en combates de envergadura, establecieron alianzas y hostilidades cambiantes, y contaron con patrocinio exterior. Para el Gobierno sirio, todos ellos eran sin distingos "terroristas". Cuatro potencias extranjeras intervinieron en la guerra civil de Siria de manera directa, con tropas sobre el terreno y bombardeos aéreos, y llevando unas agendas particulares de intereses, aliados locales y enemigos a batir: Irán (desde 2011-2013), Estados Unidos (2014), Rusia (2015) y Turquía (2016). Por si fuera poco, Israel realizó numerosos ataques aéreos contra objetivos materiales y humanos de Siria, Irán y sus grupos afines.

Los diversos actores armados involucrados, tanto sirios como foráneos, estatales o no, alcanzaron un número muy elevado, haciendo de la guerra civil siria un conflicto extremadamente complejo y enrevesado, inserto en las dinámicas geopolíticas de Oriente Próximo. Damasco pasó a formar parte de un "Eje de la Resistencia" antiisraelí y antiestadounidense que, bajo el liderazgo de Teherán, incluía además al Hamás palestino, el Hezbollah libanés, las milicias shiíes proiraníes de Irak y los hutíes de Yemen. Assad realizó varias salidas al exterior para entrevistarse con el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente ruso, Vladímir Putin, y recibió en Damasco a los jefes de Hamás, Ismail Haniya, y Hezbollah, Hassan Nasrallah, quienes posteriormente iban a ser asesinados por Israel.

Las implicaciones militares de Irán y Rusia, esta última con bases aeronavales en las gobernaciones de Latakia, Tartus y Homs, resultaron decisivas para el sostenimiento en el poder de Assad, que tras su reelección plebiscitaria de mayo de 2007 con el 99,8% de los votos obtuvo en junio de 2014 un tercer mandato de siete años con el 92,2% de los sufragios y un cuarto en mayo de 2021 con el 95,2%, en otros dos procesos electorales carentes de cualquier validez democrática. Las contraofensivas desarrolladas por el SAA a partir de 2016 con el crucial soporte de rusos e iraníes permitieron a Assad recuperar buena parte de los territorios perdidos en el noroeste y el sudoeste, lo que fue visto como un viraje de la guerra positivo para el régimen de la República Árabe Siria.

La intensidad del conflicto disminuyó a partir de 2020, una vez derrotado (2017) el Califato del Estado Islámico en las vastas extensiones de Siria e Irak que los yihadistas habían llegado a controlar, debido a tres factores: la consolidación por los kurdos de su Administración Autónoma del Norte y el Este (Rojava); el afianzamiento igualmente de las tres zonas de ocupación que el Ejército turco (movilizado fundamentalmente contra los kurdos y en apoyo de un sector de los rebeldes sirios árabes) impuso en áreas fronterizas del norte en 2016, 2018 y 2019; y, sobre todo, la firma en Moscú en marzo de aquel año de un alto el fuego que puso término a los enfrentamientos entre las tropas sirias y turcas, secundadas por sus respectivos auxiliares y patrocinados, en Idlib.

La sangrienta guerra civil, que parecía haber dejado atrás su días más virulentos, se había cobrado hasta la fecha unos 600.000 muertos, la mitad civiles, más de 6 millones de desplazados internos y otros 6 millones de refugiados en el extranjero, la mayoría en Turquía, Líbano y Jordania. Todo ello en un país que en 2011 contaba con 22 millones de habitantes. Barrios y ciudades enteros estaban arrasados tras años de bombardeos indiscriminados, combates y asedios, y la economía, arruinada.

Este statu quo militar, sobre el terreno favorable a Assad en el sentido de que le permitía seguir ejerciendo su dominio despótico en las áreas más pobladas del país, cambió súbita y drásticamente el 27 de noviembre de 2024. Ese día, el grupo rebelde más poderoso, el islamista y ex alqaedista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), brazo armado del Gobierno de Salvación Sirio (SSG), emprendió desde su reducto en la gobernación noroccidental de Idlib una fulminante ofensiva ("Operación Disuasión de la Agresión") que contó con el apoyo ("Operación Amanecer de la Libertad") del también insurrecto Ejército Nacional Sirio (SNA), a su vez obediente al proturco Gobierno Interino Sirio (SIG).

La coalición de rebeldes norteños rompió las líneas del frente en las gobernaciones de Idlib y Aleppo y avanzó con celeridad, hallado una respuesta limitada o escasa, cuando no nula, por parte del SAA. Los bombardeos rusos, que provocaron víctimas civiles, resultaron infructuosos. Aleppo, la segunda ciudad de Siria con dos millones de habitantes, fue tomada el día 29 (una reconquista de hecho, pues los islamistas la habían poseído hasta 2016).

En su marcha relámpago hacia Damasco, el HTS capturó Hama el 5 de diciembre y dos jornadas después hizo lo propio con Homs, tratándose respectivamente de las urbes tercera y cuarta del país. Entre tanto, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), brazo armado del Rojava kurdo, empezaron a desplegarse en las principales ciudades del norte sobre las que no disponían de pleno control: Al Hasakah, Qamishli y, cruzando la ribera occidental Éufrates, Deir Ez Zor. Todas ellas y otras del árido oeste sirio fueron abandonadas por el SAA, al tiempo que el SNA, guiado por Ankara, dirigía una ofensiva bélica particular contra las SDF.

La situación para Assad, quien no compareció ni transmitió mensaje alguno a lo largo de la ofensiva, se tornó más delicada porque en las gobernaciones meridionales de Daraa, Suwayda y Quneitra se alzó en armas el 6 de diciembre una denominada "Sala de Operaciones del Sur" (SOR); de inmediato, este segundo frente rebelde, abierto a mucha menor distancia de Damasco que el primero, se apuntó las conquistas casi sin disparos de las ciudades de Daraa y Suwayda, a las que al día siguiente se sumó Darayya. Simultáneamente, en el este de Siria, emprendió una galopada hacia Damasco vía Palmyra el Ejército del Mando Revolucionario (otra denominación del FSA), partiendo de su lejana base de Al Tanf, en la frontera con Irak, donde venía operando bajo protección de Estados Unidos.

La revuelta espontánea de las poblaciones locales y la reactivación de antiguas células rebeldes que llevaban años desmovilizadas en virtud de su "reconciliación" con el Gobierno fueron claves para el éxito rapidísimo de la SOR en todo el sudoeste del país, en el recodo con Jordania y Líbano. Durante unos pocos días, la suerte del régimen quedó ligada al desenlace de la estratégica batalla de Homs, que de ser ganada por el HTS plantaría un cerco a las gobernaciones costeras de Latakia y Tartus, supuestamente más leales al Baaz, y privaría al Gobierno del acceso al Mediterráneo, con consecuencias necesariamente fatales para él.

Sin embargo, el destino de Assad quedó sellado incluso antes por el colapso asombroso en los distritos al sur de Damasco de los destacamentos del SAA, que simplemente se retiraban o se desintegraban ante la menor hostilidad. Irán, Rusia y Hezbollah, sorprendidos por la vertiginosa sucesión de los acontecimientos aunque claramente sin la voluntad de volcarse en la defensa de su acorralado aliado, se pusieron a evacuar a la carrera su personal y equipos. El 8 de diciembre de 2024, a renglón seguido de la caída de Homs, fue el día del derrumbe total —muy parecido al sufrido por el Ejército y el Gobierno de Saddam Hussein en el Irak invadido de 2003— del SAA y las instituciones de la República Árabe Siria, tras 61 años de férrea dictadura del partido Baaz, 54 de autocracia familiar y 24 de autocracia personal de Bashar al-Assad.

En las primeras horas del 8 de diciembre, madrugada aún, confluyeron en el centro de Damasco los combatientes del SOR, que subían desde el sur, y los del FSA, entrando por el este, a los que poco después, avanzado el día, se les unieron los convoyes del HTS, con su líder Abu Muhammad al-Jolani (alias de Ahmad al-Sharaa), a la cabeza, bajando por la autopista del norte. El alto mando militar ordenó a sus hombres el cese de toda resistencia, la deposición de las armas y la desmovilización de las unidades que aún seguían funcionando. El SAA dejó de existir. Los rebeldes tomaron los símbolos del poder en medio del júbilo desatado de multitudes de ciudadanos, lanzados a derribar las estatuas y romper los retratos, omnipresentes, de Hafez y Bashar al-Assad.

El paradero y situación de Assad, objeto de todo tipo de especulaciones desde la víspera, se aclaró antes de terminar el día: el presidente, de 59 años, había abandonado el cargo y el país dejando instrucciones "para llevar a cabo una transferencia pacífica del poder", comunicó el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, y ahora se encontraba refugiado junto con su familia en Moscú, donde el Gobierno ruso se disponía a concederle el asilo político por "motivos humanitarios", añadió la agencia Tass. En Damasco, ante el vacío de poder, los dirigentes del HTS acordaron cooperar con el primer ministro del régimen difunto, Muhammad Ghazi al-Jalali, quien mantendría al Gobierno funcionando hasta que los rebeldes designaran una autoridad provisional.

(Nota actualizada hasta 9/12/2024).

BIOGRAFÍA

Un suceso fortuito, la pérdida en accidente de su hermano mayor, convirtió en 1994 al joven oftalmólogo asentado en Londres que entonces era Bashar al-Assad en el delfín político de su padre, Hafez al-Assad, tras cuya muerte en 2000 fue elegido, con 34 años, presidente de la República Árabe Siria.

Protagonista de la primera sucesión dinástica en una república árabe, Bashar llegó al poder con una aureola de reformista benigno amigo de las nuevas tecnologías y capaz de poner un rostro humano al régimen intensamente dictatorial y represivo heredado del padre, bajo cuyo puño de hierro arraigaron en Siria la hegemonía del partido Baaz (socialista, nacionalista árabe y secular), con su cohorte de partidos y organizaciones satélite, y el Estado policíaco.

Sin embargo, las esperanzas de apertura democrática, alentadas por unas amnistías parciales de presos políticos y un ensayo de libertad de expresión que fue conocido como la Primavera de Damasco, no tardaron en desvanecerse, mientras que la liberalización de la débil economía, de lo más cautelosa, tampoco trajo bienestar material a la población. Si el supuesto reformador de Siria inauguró su férula bajo la mirada vigilante de la vieja guardia baazista, sin duda pasó el examen de ortodoxia. Assad, refrendado sin oposición en el cargo en 2007, confirmó y aún reforzó el vasto aparato de la seguridad interna, donde se solapaban la solidaridad sectaria de la minoría islámica alauí y el puro exclusivismo del clan familiar del presidente. El culto a la personalidad de la dinastía Assad, padre e hijo, agregó nuevos capítulos.

De puertas al exterior, Assad navegó por las aguas procelosas surgidas de la colisión entre los intereses estratégicos tradicionales de Siria en la región y el escenario abierto por los atentados de 11-S. Su vehemente rechazo a la invasión y guerra de Irak en 2003 y su disentimiento sobre el concepto de terrorismo le pusieron en el punto de mira de Estados Unidos, que en 2004 sancionó a Siria por, entre otras acusaciones, no impedir el paso de combatientes de la insurgencia al país ocupado y dar soporte a los grupos radicales palestinos y al Hezbollah libanés. La última imputación fundamentó las amenazas particulares de Israel, al que el dirigente sirio fue incapaz de arrancar unas negociaciones de paz, pendientes desde los acuerdos de alto el fuego y separación de tropas de 1973-1974, ligadas a la devolución de los Altos del Golán.

El asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri obligó al acosado Assad a completar la retirada militar, ya iniciada en 2001, y a reducir drásticamente la injerencia política de Siria en el país vecino, poniendo fin a una tutela que se remontaba la intervención militar de 1976. No por ello cesó la intensa presión exterior al Gobierno de Damasco, convertido en el principal sospechoso del execrable crimen, al tiempo que el señalado defendía su inocencia y su compromiso en la lucha contra Al Qaeda, que también atentaba en Siria.

A partir de 2007, empero, Assad se las arregló para salir de su acorralamiento internacional. Los éxitos militares y políticos de Hezbollah en Líbano afianzaron el statu quo prosirio del país vecino, mientras que la costosa pacificación de Irak empujó a Estados Unidos a reanudar el diálogo bilateral. La interlocución con Turquía, la UE, Francia y Arabia Saudí se hizo compatible con la alianza estratégica con el Irán shií. Incluso el Tribunal Especial de la ONU para Líbano se inclinó por exonerar a Siria del asesinato de Hariri (achacable ahora a los shiíes de Hezbollah).

Al comenzar 2011, Assad seguía enfrascado en el proceso de rehabilitación diplomática cuando las llamadas revueltas de la dignidad empezaron a sucederse en el mundo árabe. El dirigente, que venía reconociendo el escaso fuelle de las reformas internas pero justificaba las inercias en aras de la "seguridad", aludió al inicio de una "nueva era" en la región, aunque se jactó de que su país sería inmune a los disturbios que habían provocado la caída de los regímenes republicanos de Túnez y Egipto, y que estaban poniendo contra las cuerdas al de Libia. Sus gobernados, sedientos de derechos y libertad, venciendo un miedo de décadas, se encargaron de refutarle de manera espectacular y dramática.

A mediados de marzo, la ciudad de Daraa, en el sur del país, fue la cuna de un estallido de ira popular sin precedentes contra esta engañosa "dictadura sin dictador" a la que Assad, despojándose definitivamente de su máscara de civilidad, no dudó en responder con una represión brutal y despiadada, digna de su implacable padre. En este sentido, ni el cambio de Gobierno, ni el levantamiento del estado de emergencia vigente desde 1963, ni las apresuradas y vacías promesas de mejoras surtieron el menor efecto.

Desde entonces, Internet, la misma herramienta que él introdujo en Siria con aires modernizadores, ha filtrado al exterior las imágenes borrosas de una dinámica de acción-represión-acción en la que el Ejército, la Policía y las fuerzas paramilitares disparan, bombardean, asedian y apresan a muchedumbres que, con determinación suicida, salen a manifestarse una y otra vez. Daraa, Latakia, Homs, Hama, Baniyas, Tafas, Tel Kalaj y la propia Damasco son el escenario casi diario de unas masacres que hasta el momento actual (últimos de mayo de 2011) acumulan el millar de muertos y a las que la comunidad internacional asiste con una frialdad pasiva que contrasta con la implicación en la guerra civil de Libia.

Las timoratas sanciones occidentales no disuaden a Assad de obstinarse en el baño de sangre. La fortaleza de su maquinaria represiva, engrasada por la lealtad de unos cuerpos de seguridad nutridos y bien pertrechados, parece jugar a favor de la continuidad de este régimen totalitario, que no muestra por el momento señales de fractura, aunque sí hay noticias confusas sobre disensiones entre unidades militares y emboscadas de opositores armados. Assad ha dejado claro que no está dispuesto a sufrir los destinos del tunecino Ben Alí y el egipcio Mubarak, y que intentará aplastar a cualquier precio lo que según él no es más que una insurrección yihadista.

(Texto actualizado hasta 29/5/2011).

1. Una carrera política por accidente

Tercero de los cinco hijos del general del Aire Hafez al-Assad, cabeza del golpe de Estado de 1970 y presidente dictatorial de la República desde el año siguiente, y de su esposa Anisa Majlouf, en origen su carrera no se orientó ni al liderazgo político ni a la milicia, según se desprende de la formación que le procuró su padre, aunque no por ello estuvo totalmente desligado del partido hegemónico gobernante, el del Renacimiento Árabe Socialista, o Baaz. El joven terminó la secundaria en la Escuela Franco-Árabe Al Hurriyah de Damasco en 1982 y luego cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Damasco, donde en 1988 obtuvo la licenciatura con una especialidad en Oftalmología.

Nada sugería que Bashar no estuviera llamado a ejercer esa profesión, pues comenzó una serie de clases avanzadas y prácticas en el Hospital Militar Tishrin de Damasco, donde se desempeñó como oficial médico, y, desde 1992, en el Western Eye Hospital de Londres, donde adquirió pericia en el tratamiento del glaucoma. En la capital británica vivió bajo otro nombre y, al parecer, en el más completo de los anonimatos, sin escolta aparente y como un individuo normal, pues su rostro no era conocido.

Esta apacible existencia en Europa experimentó un giro radical el 21 de enero de 1994. Fue el día en que su hermano tres años mayor, Basel, falleció en Siria en un accidente de tráfico. De carácter contrapuesto al de su introvertido hermano, Basel al-Assad, comandante de la Guardia Presidencial con atuendo y poses marciales, era el candidato oficioso a la sucesión del padre, quien venía preparándole con esmero para cuando llegara el momento de entregarle las riendas del poder.

Moldeado por sus manos con una mezcla de implacabilidad y astucia, Hafez al-Assad, luego de zanjar a su favor las violentas reyertas que habían librado las facciones rivales del Baaz sirio desde su asalto al poder en el golpe de Estado de 1963, iba a legar a su heredero un régimen monolítico y policíaco, sustentando en dos pilares: el partido-Estado de corte socialista y los brazos armados del Ejército y los órganos de seguridad, que de alguna manera le convertían en una reliquia de la Guerra Fría.

No tan fundamental pero sí importante era también la solidaridad sectaria en el seno de la minoría religiosa (el 10% de la población siria) a la que pertenecía la familia Assad, los alauís, una derivación heterodoxa del shiísmo fundada por Ibn Nusayr en el siglo IX, con un fuerte componente esotérico y endogámico, hasta el punto de no ser considerados musulmanes por algunos estudiosos y teólogos. Los alauís no constituían una mayoría en las cúpulas del partido y las Fuerzas Armadas, pero sí ocupaban un número desproporcionadamente alto de puestos de mando en los cuerpos de la seguridad interna, así como en las unidades militares de élite, como la Guardia Presidencial y la Guardia Republicana, donde hacían de pretorianos de los Assad.

La desaparición de Basel repuso en el primer plano las posibilidades de su tío Rifaat, veterano comandante en jefe de los servicios de inteligencia y de las tropas de choque, y durante años el virtual número dos del régimen sirio. En 1983 Rifaat había tratado de derrocar a su hermano aprovechando que un ataque cardíaco le había dejado incapacitado, pero el presidente se recuperó a tiempo para desbaratar el movimiento. Luego de abortar su golpe de mano, Hafez había hecho las paces con Rifaat nombrándole vicepresidente segundo de la República para asuntos de seguridad, pero siguió sin fiarse de él y le mantuvo alejado de las palancas sensibles del Gobierno. En 1994 Rifaat llevaba seis años retirado de la escena en una especie de autoexilio cuando se produjo la trágica desaparición del sobrino; entonces, su hermano se apresuró a frustrar cualquier veleidad de retorno al país con ínfulas sucesorias dejando claro que el nuevo delfín era Bashar.

Así que en febrero de 1994, el aún veinteañero, seguramente de mala gana, tuvo que interrumpir sus clases y sus prácticas oftalmológicas en Londres para regresar a Damasco e iniciar una acelerada instrucción militar y política por designio paterno. El día 12 se anunció su alta en el Ejército, donde empezó a acumular despachos y galones sin respaldo en una hoja de servicios convencional, al estilo de los príncipes herederos de las casas reales.

Puesto que estaba llamado a ejercer un día la jefatura del Estado, Bashar necesitaba adquirir mando y autoridad sobre los numerosos cuerpos militares, policiales y de seguridad, cuyos responsables nunca habrían aceptado a un civil, bisoño además, como superior suyo y líder del país, por muy Assad que fuera. Y es que la Siria de Assad no era como el Irak de Saddam Hussein, donde el déspota imponía su voluntad al país, a merced de sus arbitrariedades; aquí, el dictador debía demostrar sus aptitudes para el liderazgo sometiendo sus disposiciones a una estructura colectiva de mando que era la cúpula del partido Baaz.

De entrada capitán del cuerpo médico, tras un rápido entrenamiento de combate en las fuerzas acorazadas Bashar adquirió el rango de teniente de carros y posteriormente ascendió a comandante de batallón en el cuerpo de élite de la Guardia Republicana, el mismo puesto que había ocupado su hermano. En 1996 su elenco de responsabilidades fue ampliado y pasó a ejercer el control de los servicios de seguridad y paramilitares del partido al frente de un equipo restringido de oficiales en los que había alauís pero también sunníes, rama mayoritaria del Islam a la que pertenecen tres cuartas partes de los sirios.

En julio de 1997 fue promovido a teniente coronel y en enero de 1999, tras la preceptiva estancia en la Academia Militar de Homs, a coronel del Ejército. Para entonces, ya estaba implicado en la gestión de los asuntos de Líbano, donde desde 1976 Siria tenía acantonados 35.000 soldados para asegurar el statu quo prosirio de país, convertido en un virtual protectorado desde el Tratado de Hermandad, Coordinación y Cooperación de 1991. Bashar sustituyó a su padre en varias reuniones con el presidente libanés, Émile Lahoud, cuya elección en noviembre de 1998, así como la del primer ministro Selim al-Hoss el mes siguiente, contaron, se comentó entonces, con el patrocinio del heredero del poder en Damasco. Assad júnior se dio a conocer también a los demás líderes árabes, en particular los de las monarquías del Golfo, y el 7 de noviembre de 1999 fue recibido en el Elíseo por el presidente francés Jacques Chirac.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación controlados por el Estado se dedicaron a divulgar la figura de Bashar, que empezó a aparecer junto a su padre en los carteles de exaltación colocados en todos los rincones de país. La vasta campaña promocional, que incidía en los méritos castrenses y en su atribuido papel en la lucha contra la lacra de la corrupción, le reportaron al retoño del presidente popularidad genuina. En añadidura, la muy numerosa población joven encontraba atractivo el perfil inequívocamente occidentalizado de Bashar, del que trascendieron sus aficiones a la música pop —en particular, el cantante Phil Collins— y las nuevas tecnologías.

Esta imagen de hombre joven de carácter benigno, relajado, tímido incluso, contrastaba poderosamente con la personalidad revelada por el padre, ciertamente otro gran introvertido nada amigo de los baños de multitudes y de los flashes de prensa, pero surgido de unas circunstancias históricas y con una trayectoria vital radicalmente distintas, que terminaron convirtiéndole en uno de los autócratas más tenaces, inteligentes y despiadados de la región, si no del mundo.

Padre e hijo, con su físico larguirucho, su bigote recortado, su sonrisa pávida esbozada con la cabeza algo gacha y su frente ancha y despejada, si coincidían en el porte austero y, a primera vista, no amenazador. Los pocos periodistas y diplomáticos que le trataron en estos años coincidían en describir a Bashar como un hombre educado, cortés y buen comunicador tanto en árabe como en inglés y francés, pero sin signos de la personalidad acusada, del ego de autócrata, que cabría esperar de un futuro rais.

El sistema político sirio, con su concepto excluyente, receloso y, a menudo, brutal del poder, le exigía a Bashar una demostración de facultades en la gestión de un país siempre susceptible de hacer frente a enemigos interiores y exteriores. Así, todo indica que Bashar dirigió en persona el asalto del 20 de octubre de 1999 por soldados del Ejército y milicianos baazistas contra la lujosa residencia costera de Rifaat al-Assad en Latakia, operación militar que, apoyada por unidades blindadas y de aviación, concluyó con la destrucción de las instalaciones y un número indeterminados de muertos.

Los observadores apuntaron entonces que a Assad padre, cuya salud estaba declinando rápidamente, le urgía despejar la sucesión de Bashar con una severa advertencia al hermano díscolo, que desde el 8 de febrero de 1998 se hallaba privado de cualquier rango o puesto oficial, pero que seguía representando una amenaza potencial. No con menos claridad se percibió la mano de Bashar tras la dimisión forzada el 7 de marzo de 2000 del impopular primer ministro desde 1987, Mahmoud al-Zouabi, hecho responsable por la prensa oficial de la corrupción que gangrenaba la administración del Gobierno y del desbarajuste de las finanzas públicas; abocado a un juicio por malversación de fondos con sentencia de cárcel segura, el defenestrado gobernante prefirió quitarse la vida el 21 de mayo valiéndose de un arma de fuego y mientras se hallaba bajo arresto domiciliario, lo que despertó legítimas sospechas sobre las circunstancias de su muerte.

En este episodio, Bashar intrigó para frustrar la ascensión del curtido ministro de Exteriores, en el puesto desde 1984, Farouk al-Shara, a la jefatura del Gobierno, y lograr la designación del más maleable y gris Muhammad Mustafa Miro, el gobernador de Aleppo, dando a entender que su llegada a la Presidencia acarrearía una limpieza general en la Administración y el Ejecutivo, removiendo a oficiales implicados en la corrupción y nombrando a personas comprometidas con sus planes reformistas.

No obstante esta cuota de poder fáctico, el único título oficial que poseía Bashar, adquirido en 1995, era el de presidente de la Sociedad Siria de Informática, organismo que entabló y ganó una pugna con los servicios secretos sobre la conveniencia de abrir el país a Internet y a las emisiones televisivas vía satélite. Con Bashar a su frente, esta entidad introdujo una nueva red de ordenadores en la Universidad de Damasco, que prácticamente carecía de estos equipos básicos, y adquirió licencias de aplicaciones informáticas para su uso en las escuelas de secundaria.

2. Sucesión del padre en la Presidencia de la República

El 10 de junio de 2000 Hafez al-Assad, el impenetrable, taimado y maquiavélico León de Damasco (asad significa león en árabe), falleció repentinamente con un cuadro de fibrosis pulmonar, enfermedad cardíaca y diabetes a los 69 años de edad, tras tres décadas de poder absoluto. De inmediato, el Majlis Al Shaab, o Asamblea Popular, enmendó la Constitución de 1973 para permitir a Bashar asumir la Presidencia, pues a sus 34 años estaba seis por debajo del listón de edad exigido por el texto; desde ahora, aquella era, justamente, la edad mínima requerida para ejercer el cargo.

Al día siguiente, el Mando Regional del Baaz le nominó formalmente su candidato a la Presidencia. Hasta la toma de posesión mediado un referéndum de validación popular, Abdul Halim Jaddam, vicepresidente primero de la República desde 1984, ejercería las funciones del jefe del Estado. La primera decisión de Jaddam, el día 11 también, fue ascender a Bashar a teniente general y nombrarle comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Estas prisas por llenar el vacío de poder y arrancar una transición precisa pero suave buscaban remover las dudas que la capacidad de liderazgo de Bashar pudiera generar, así como apaciguar la ansiedad por un curso lento de los acontecimientos, en un sistema político vertical como pocos. El difunto Assad nunca había invertido grandes esfuerzos en hacerse querer por sus gobernados, pero sí temer y respetar, ya que su férula de hierro había puesto fin al caos político padecido por el país en el cuarto de siglo transcurrido desde la independencia de Francia en 1946 al Movimiento Correctivo de 1970, un convulso período plagado de golpes de Estado, violencia en las calles y cambios abruptos de régimen, con los consiguientes vaivenes de política exterior.

El celo de las autoridades no era gratuito. Dos días después de la defunción de su hermano, Rifaat declaró desde su exilio español que su sobrino carecía de la autoridad y la experiencia para dirigir el país, postulándose él para dicho cometido. Más aún, puesto que su destitución como vicepresidente en 1998 había sido "inconstitucional", la suya era la única opción "legal" para la Presidencia. Pero Rifaat ya no tenía ninguna base de apoyos en casa y la transmisión paterno-filial no se vio perturbada por sus palabras.

En los actos fúnebres celebrados el 13 de junio en Damasco, Bashar, centro de todas las miradas (una visibilidad a la que contribuía su considerable estatura, 1 metro 89), pareció tener todo bajo control, recibiendo a los jefes de Estado árabes como el presidente de facto que ya era y secundado con pleno acatamiento por los altos responsables del Estado, el partido y el Ejército. En el cortejo fúnebre la multitud le aclamó jurándole fidelidad y deseándole la protección de Dios.

En las semanas siguientes, el proceso de sucesión, que no por dinástica debía dejar de cumplir todos los formalismos legales y políticos, se desarrolló sin novedad. El 20 de junio el IX Congreso Regional del Baaz (Sirio) eligió a Assad secretario general del Mando Regional del partido en el último de los cuatro días de sesiones. Abdullah al-Ahmar continuó como secretario general adjunto del Mando Nacional, órgano supraestatal al que teóricamente estaba supeditado el Mando Regional sirio y que funcionaba como el consejo coordinador del movimiento baazista en todo el mundo árabe. En cualquier caso, la Secretaría General del Consejo Nacional del Baaz recayó asimismo en Assad.

El encumbrado, de cuyo programa sólo se conocía por el momento su compromiso con la lucha anticorrupción y con la promoción social de las tecnologías de la información, prometió atenerse a los principios socialistas del partido y perseguir el desarrollo económico nacional.

Las renovaciones que experimentaron el Comité Central y el Mando Regional (equivalente a un Buró Político, de 21 miembros) del Baaz no fueron todo lo marcadas que habría podido esperarse tras quince años desde el último congreso, aunque entre los promocionados figuraban personas de la entera confianza del nuevo líder. Uno de los debutantes en el Comité Central fue su hermano tres años más joven, Maher, oficial de la Guardia Republicana del que se decía que poseía una personalidad agresiva e inestable, rasgos negativos que pudieron invalidarle como opción sucesoria. Dicho sea de paso, los otros dos hermanos Assad eran Bushra, la mayor de los cuatro, nacida en 1960, farmacéutica de profesión y casada con el general Assef Shawqat (un oficial alauí que al cabo de unos meses iba a ser nombrado vicedirector de la Inteligencia Militar, la Mujabarat), y Majed, un año más joven que Bashar.

Por lo demás, la composición del Mando Regional del partido, donde trece miembros eran sunníes y sólo cuatro, sin contar a Assad hijo, alauís, puso de relieve el carácter relativo, ya bajo Assad padre, de la habitualmente subrayada preponderancia de los alauís en las posiciones de mayor poder. En este caso, el elemento sectario se manifestaba más bien en la preterición de minorías religiosas como los shiíes ismailíes (septimanos) e imaníes (duodecimanos), mientras que los cristianos católicos y maronitas, así como los drusos, sí que contaban con un representante cada uno en el Mando Regional.

El 27 de junio el Majlis aprobó por unanimidad la nominación presidencial y el 10 de julio la misma fue confirmada en referéndum con las cifras oficiales de cuasi unanimidad típicas del régimen, en esta ocasión, un 97,3% de síes con una participación del 94,5% del censo. El 17 de julio, por último, Assad prestó juramento ante los legisladores como presidente de la República Árabe Siria con un mandato de siete años.

En su discurso inaugural, Assad envolvió con fárragos retóricos y bastante ambigüedad los contenidos sustanciales de su atribuido programa de mudanzas, que asomó muy tímidamente. No dejó de rendir tributo al "glorioso" legado de su difunto padre, pero reconoció la necesidad de introducir mejoras de muchos tipos y a varios niveles.

Así, era menester "descartar las ideas obsoletas", encajar "críticas constructivas" (que no "críticas destructivas", puntualizó), elaborar "nuevas estrategias" y hacer de la "honestidad", la "transparencia" y la "eficiencia" normas de aplicación general. Más concreto fue cuando se refirió a la necesidad de avanzar de manera "gradual" hacia los "cambios económicos" mediante la "modernización de las leyes", la "remoción de los obstáculos burocráticos", la "implicación de los capitales públicos y privados", la "reactivación del sector privado" y la "elevación del sector público a niveles competitivos en los mercados doméstico y externos". La expresión "reforma" quedó reservada para la administración estatal y para las "instituciones educativas, culturales e informativas".

El diagnóstico de la situación política era ineludible y aquí Assad solventó la cuestión tirando balones fuera. Preguntándose a sí mismo sobre si en Siria había o no democracia, y sobre qué debía entenderse exactamente por democracia, el orador respondió con un confuso razonamiento sobre "derechos", "obligaciones", "prácticas" y "principios" democráticos de las personas que serían excluyentes entre sí para concluir que: "No podemos aplicarnos la democracia de otros. La democracia occidental, por ejemplo, es el resultado de una larga historia que partió de las costumbres y tradiciones que distinguen la cultura de las sociedades occidentales. Para adoptar lo que tienen tendríamos que haber vivido su historia, con toda su significación social. Como eso es, obviamente, imposible, debemos tener nuestra propia experiencia democrática (…), la que se derive de nuestra historia, cultura y civilización".

Una vez posesionado del despacho presidencial, Assad confirmó en sus puestos a los principales oficiales del poder ejecutivo, todos jerifaltes de la vieja guardia leal a su padre: los vicepresidentes Jaddam y Muhammad Zuhair Masharqa; el primer ministro Miro; el ministro de Exteriores Shara; el ministro de Defensa, teniente general Mustafa Tlass (en el cargo desde 1972); y el también veterano ministro del Interior, Muhammad Harba. Salvo el último, todos eran miembros del Mando Regional baazista, amén de sunníes. Fue el epílogo de una transición limpia, salvo las inanes proclamas de Rifaat al-Assad, de sobresaltos.

Quedó consagrada así la dinastía republicana de los Assad en Siria, la primera del mundo árabe, donde ya se prefiguraban, empero, futuros imitadores en Irak, Egipto y Libia, con las proles de Saddam Hussein, Hosni Mubarak y Muammar al-Gaddafi. El caso de Siria tenía algunos precedentes bien conocidos en otras repúblicas de Extremo Oriente y América, donde varios presidentes-dictadores habían ungido a sus hijos de manera más o menos descarada a lo largo del siglo XX. Estas sucesiones antidemocráticas se habían producido en la Nicaragua de los Somoza, el Haití de los Duvalier, el Taiwán de los Chiang y la Corea del Norte de los Kim. En la década siguiente a la particular entronización de Bashar al-Assad, la República Democrática del Congo (2001), Azerbaiyán (2003), Togo (2005) y Gabón (2009) iban a expandir la lista de las repúblicas hereditarias.

El año 2000 terminó para Bashar con otro capítulo señero de su aún corta hoja de vida: su matrimonio, el 31 de diciembre en Londres, aunque los esponsales no se hicieron públicos hasta pasados unos días, con Asma Fawaz Al Ajras, joven economista de 25 años nacida y crecida aquí, formada en el King's College e hija de unos profesionales liberales de fe sunní procedentes de Homs: su padre era un pudiente cardiólogo que pasaba consulta en la capital británica y su madre una diplomática destacada en la Embajada de Siria. La pareja se conocía desde la época en que él estudiaba oftalmología en el Western Eye Hospital. Los Assad alumbraron a su primer hijo, al que nombraron Hafez en recuerdo del abuelo, doce meses después de la boda. Años después el hogar iba a crecer con los nacimientos de Zein (2003) y Karim (2004).

El estilo sofisticado de Asma, quien tenía experiencia laboral como analista y ejecutiva bancaria del Deutsche Bank y el JP Morgan y se movía con soltura en los ambientes cosmopolitas, abundó en el aura de modernidad que rodeaba a Assad. La elegante y jovial primera dama de Siria iba a adquirir un rol público bastante prominente, acompañando a su marido en la mayoría de sus viajes y actos oficiales, como si fueran una pareja presidencial americana o europea, y poniéndose al frente de una serie de iniciativas oficiales para reducir la pobreza, desarrollar el agro y promover la posición de la mujer en la sociedad, lo que no podía granjearle más que simpatías. Además, estaba su condición de sunní, algo que fácilmente podía verse como un decidido intento de demoler la imagen sectaria del clan familiar de los Assad, que dejaba de ser cerradamente alauí.

3. Al frente del régimen baazista: continuismo matizado y expectativas reformistas

Receptor de una estructura de poder fuertemente represiva, fundada en el monopolio político del Baaz y sus formaciones satélite, y en la omnipresencia de la policía y los servicios secretos, encargados de aplicar el estado de emergencia vigente desde 1963, del enigmático Bashar al-Assad propios y extraños esperaban una sensible despersonalización de la dictadura y, si acaso también, un relajo de la vigilancia y la coerción intensivas del Estado sobre la sociedad. Toda vez que una transición a la democracia pluralista estaba descartada y que el joven y necesariamente inexperto mandatario necesitaba tiempo para consolidarse antes de aplicar medidas aperturistas en el capítulo de los derechos políticos y las libertades públicas (si es que contemplaba tales), los primeros cambios asomarían seguramente en el apartado económico, donde la coyuntura era de virtual estancamiento.

El acceso de Bashar a la Presidencia despertó grandes expectativas en este terreno, sobre todo a raíz de su discurso inaugural. Al Gobierno Miro se le atribuyó la capacidad de emprender la reforma de un sistema rígido e ineficiente con criterios de racionalidad de mercado. La reconversión del sector público, el desarrollo del diminuto sector privado, la apertura de canales de crédito, el impulso a las exportaciones (de las que casi el 70% eran petroleras) y la oferta de incentivos a la inversión foránea parecían entrar en las intenciones del Ejecutivo.

En las instancias dirigentes existía la convicción, compartida por Hafez al-Assad en sus últimos años, de que una economía pequeña y débil, escasamente diversificada y que pedía a gritos inversiones en infraestructuras y tecnología afectaba negativamente a la capacidad militar y a la posición estratégica en la región de Siria, un país eminentemente petrolero, pero con unos volúmenes de producción bastante modestos en comparación con los de otros países árabes y que además declinaban de año en año, precisamente por la falta de inversiones.

Este serio déficit estructural, encadenado a un malestar social por la falta de salidas laborales y la paulatina disminución de la renta disponible para una población que se había triplicado en las tres décadas de gobierno de Hafez al-Assad, podía derivar automáticamente en una seria amenaza para la integridad del régimen. Ahora bien, estaba por ver cómo iban a compaginarse la liberalización económica y los dogmas socialistas del partido Baaz. Igualmente, se ignoraba si novedades impulsadas por Bashar como el enganche a Internet, la proliferación de antenas parabólicas y los servicios de telefonía móvil se traducirían en una mayor libertad informativa y de opinión, en el país del espionaje, la censura y el silenciamiento de toda crítica.

Por otro lado, tanto Assad como el ministro Shara aseguraron la continuidad de la política exterior siria, cuya doctrina fundamental era la defensa intransigente del territorio y la soberanía nacionales. Esto suponía que un tratado de paz con Israel, escenario que había dejado de ser un tabú desde la histórica Conferencia de Madrid de 1991, sólo sería posible si el Estado judío devolvía previa e íntegramente los Altos del Golán, arrebatados en la Guerra de los Seis Días de junio de 1967 y anexionados por el Gobierno Begin en diciembre de 1981. Para Damasco, la desanexión y retrocesión del Golán, invocando las resoluciones 242 y 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, era una condición sine qua non para la paz, no su corolario.

La perspectiva de un desbloqueo de las conversaciones bilaterales, que entre diciembre de 1999 y enero de 2000 se habían reanudado en Estados Unidos tras tres años de suspensión, ganó fuerza en las semanas posteriores a la asunción de Bashar, pero el estallido a finales de septiembre de la revuelta palestina en Cisjordania y Gaza arrastró a toda la región a un estado de tensión que hizo inviable cualquier diálogo.

Si la cuestión del Golán parecía un hueso prácticamente imposible de roer, no se antojaba el mismo pronóstico con respecto a Líbano. Bashar contemplaría el sensible tema libanés con unas lentes menos obtusas que su padre, quien hasta el final de sus días estuvo obsesionado con las lecturas históricas y la noción de la Gran Siria. El cambio sutil se vislumbró con motivo de las elecciones legislativas del 27 de agosto y el 3 de septiembre en el país de los cedros, cuando los candidatos partidarios de la reducción o la desaparición de la presencia militar siria y su injerencia en los asuntos de país (cristianos y drusos fundamentalmente, pero también muchos musulmanes sunníes) cosecharon espectaculares victorias sobre los candidatos gubernamentales.

Aunque el nuevo presidente sirio no parecía estar por la labor de evacuar sus soldados y agentes secretos de Líbano, sí permitió que los libaneses se expresasen libremente en los comicios, para a continuación declarar que no interferiría en la designación del nuevo primer ministro. En efecto, el Parlamento invistió al empresario musulmán sunní Rafiq Hariri, el archipopular reconstructor de Beirut incómodo con la tutela siria aunque no por ello antisirio, quien se tomó el desquite de su dimisión forzada en 1998. Los observadores conjeturaron que, si bien Siria iba a seguir siendo el árbitro indiscutible del heterogéneo tablero libanés, con Bashar se iniciaba una etapa de mayor libertad o, empleando una expresión suya, de "perfeccionamiento" en las asimétricas relaciones entre los dos países.

El relevo en Damasco se había producido en un momento crucial para Líbano, cuya franja sur acababa de ser evacuada por el Ejército israelí tras 22 años de ocupación. Pero la poderosa milicia shií del Partido de Dios, Hezbollah, no se desarmó y, envalentonada y sin ser importunada por el Ejército libanés, siguió hostigando con su arsenal de cohetes el norte de Israel, cuyas tropas permanecían en una diminuta área fronteriza conocida como las Granjas de Shebaa, que Jerusalén consideraba territorio no libanés, sino sirio, anexo al Golán.

La volatilidad en la frontera líbano-israelí, pese al despliegue de la fuerza de cascos azules de la ONU, adquirió tintes prebélicos cuando en octubre de 2000 la escalada de enfrentamientos en Cisjordania alentó el frente de solidaridad árabe contra Israel. Los ataques de Hezbollah contra la región de Galilea provocaron la severa advertencia israelí a Damasco, pues el Gobierno de Jerusalén tenía claro que no había movimiento de la milicia libanesa que no contara con la anuencia siria, si bien era Irán el Estado que la financiaba y armaba. Aunque su frontera con Siria, acolchada por el Golán ocupado, era con diferencia la más segura, Israel podía ver a Hezbollah (y a las organizaciones islamistas palestinas) como agentes de hostigamiento por cuenta del poder de Damasco, que difícilmente se dejaría arrastrar a un enfrentamiento bélico directo con seguro desenlace desastroso para él.

La actitud del recién estrenado dirigente sirio ante la segunda intifada palestina no estuvo exenta de cautela. En octubre, en la cumbre extraordinaria celebrada por la Liga Árabe en El Cairo para estudiar la explosiva situación que se vivía en los territorios autónomos y ocupados, Assad hizo su debut internacional suscribiendo la condena colectiva a Israel por "apostar por la guerra" y la exigencia de la retirada judía de Cisjordania y Gaza, sin la cual no podría haber una paz "justa y plena" entre árabes e israelíes. Como represalia por los bombardeos aéreos y la muerte de civiles, Assad solicitó el boicot comercial concertado de todos los países de la Liga a Israel, pero se guardó de invocar la movilización militar para acudir en auxilio del Gobierno de Yasser Arafat, en lo que se distanció de las voces más exaltadas y se alineó con líderes moderados como el anfitrión, Mubarak.

En el contexto de la cumbre cairota, Assad celebró una inédita reunión a tres con los reyes Abdallah II de Jordania y Mohammed VI de Marruecos, los otros dos países árabes que en el último año y medio habían renovado sus supremas dirigencias por puro imperativo biológico: las muertes sucesivas de tres líderes históricos, Hussein I, Hasan II y Hafez al-Assad, tras largas décadas en el poder.

Jóvenes —35 años Bashar, 37 Mohammed y 38 Abdallah—, buenos conocedores de Occidente y ajenos a las difíciles circunstancias nacionales e internacionales que les había tocado vivir y protagonizar a sus famosos padres, quienes encarnaban el cambio generacional en la región hacían gala de similar talante reflexivo y templado, y compartían la condición de depositarios de las esperanzas de desarrollo, prosperidad y libertad de sus respectivas sociedades.

4. La efímera Primavera de Damasco: la apertura política que nunca fue

La permanencia de los pesos pesados de la era de Assad padre no parecía la mejor señal, pero durante unos meses el nuevo presidente, que parecía titubear sobre si enviar señales claras de reforma o no, alentó las esperanzas de quienes en la sociedad aguardaban una oportunidad para reclamar abiertamente el final de la dictadura. A últimos de septiembre, en una iniciativa inédita en las últimas cuatro décadas, un colectivo de 99 intelectuales, científicos, abogados y artistas pasó a la acción dando a conocer un manifiesto en el que demandaban el levantamiento del estado de emergencia, la amnistía general para todos los presos políticos y de conciencia —que, al menos los reconocidos, superaban con creces el millar—, así como el retorno de los exiliados, el establecimiento de un marco jurídico que amparara los derechos y libertades fundamentales, y el final del Estado policíaco.

La movilización de los intelectuales dio lugar a unos círculos de debate y reflexión al margen del Baaz donde los participantes, animados por la contención de las fuerzas de seguridad, discutieron una amplia variedad de aspectos políticos, económicos y sociales. Parecía que la libertad de expresión se abría camino en Siria.

Fue la llamada Primavera de Damasco, que el 15 de noviembre, con motivo del trigésimo aniversario de la Revolución Correctiva assadista de 1970, se vio estimulada por el perdón presidencial de alrededor de 600 prisioneros políticos. La medida de gracia de Bashar no era una absoluta novedad, ya que podía verse como la ampliación de otra mucho más modesta decretada por su padre poco antes de morir, pero llamó poderosamente la atención por su magnitud y porque entre los beneficiados había numerosos militantes de los Hermanos Musulmanes sunníes y baazistas proirakíes, dos tendencias opositoras perseguidas con saña por el baazismo sirio. Días después, el Ejecutivo ordenó la clausura de la prisión de Mezzeh, de siniestra fama.

En enero de 2001 el curso político experimentó otros dos acontecimientos refrescantes. Las élites educadas urbanas publicaron una segunda declaración, llamada De los 1.000 por el número de intelectuales y ciudadanos que la suscribían, en términos muy similares a la De los 99. De nuevo, la prensa local no se hizo eco del manifiesto, pero las autoridades no impidieron la difusión de las cabeceras libanesas y panárabes que sí recogían el texto. El día 20 el Gobierno aprobó una reforma financiera de alcance. Poniendo fin a un monopolio del Estado, la misma daba luz verde a la constitución de bancos privados con participación paritaria de particulares sirios, inversores extranjeros o el mismo Estado, a la creación de una bolsa de valores y a un reajuste del tipo de cambio libra-dólar.

Si la nueva tolerancia de las voces disidentes podía calificarse de brotes verdes, lo cierto fue que tales brotes se marchitaron antes de florecer. Ya el 8 de febrero, saliendo al paso del runrún sobre la posibilidad de dar cancha al pluralismo político, Assad, en una entrevista al diario con sede en Londres Asharq Al Awsat, declaró que, si bien era posible la "emergencia de nuevos partidos", debía advertir contra "cualquier acción que pueda dañar el interés público", y que la "apertura" tenía como límites "la seguridad y la estabilidad del país". Todavía en abril, los proscritos Hermanos Musulmanes, 19 años después de la salvaje aniquilación por el Ejército de su revuelta político-religiosa contra la dictadura en la ciudad de Hama (el peor episodio represivo del régimen de Hafez al-Assad, costó entre 10.000 y 30.000 vidas), anunciaron su intención de reanudar la actividad política con una renuncia expresa a la violencia y la adhesión a las prácticas democráticas.

Sin embargo, para entonces, los foros de debate intelectual ya estaban llegando a su fin. La ficticia primavera damascena se desvaneció por completo entre agosto y septiembre de 2001, cuando una ola de arrestos mandó a los calabozos a varios de sus voceros prominentes, en particular los diputados independientes Mamun al-Homsi, quien se había declarado en huelga de hambre en protesta por la corrupción y el acoso policial, y Ryad Saif, quien había exigido la eliminación del artículo 8 de la Constitución que consagraba el papel dirigente del Baaz en el Estado y la sociedad, y había puesto en marcha un Movimiento por la Paz Social. Ambos, junto con militantes opositores, economistas y activistas de Derechos Humanos, fueron juzgados por tribunales de excepción que emitían sentencias inapelables y condenados a penas de prisión.

Medios regionales e internacionales hicieron conjeturas sobre un presidente sucumbido a las presiones de la vieja guardia baazista, que no quería saber nada de experimentos aperturistas, pero Bashar, a fuerza de pronunciarse con contundencia, parecía plenamente convencido de la necesidad de limitar la reforma estrictamente a lo económico. Recurriendo al tópico de la insidia exterior, que era el argumento favorito de los ortodoxos, el mandatario arremetió contra los "agentes occidentales cuyo único objetivo es minar la estabilidad interna de Siria desde dentro, actuando al servicio de los enemigos del Estado". En noviembre de 2001 Assad concedió una segunda amnistía parcial que excarceló a un centenar largo de presos, pero los demócratas sirios ya no se hacían ilusiones.

Las consignas oficiales de circunscribir las reformas a la economía y de meter mano a la corrupción y la burocracia flotaron sobre la remodelación gubernamental del 10 de diciembre de 2001, facilitada por una dimisión técnica del primer ministro Miro, al que Assad le pidió continuar. Las carteras políticas de peso no cambiaron de dueño salvo la de Interior, que pasó al general Ali Hammoud, hasta ahora jefe del Directorio General de Seguridad (Idarat Al Amn Al Amm, principal agencia de inteligencia civil). Los ministerios de Economía y Finanzas fueron confiados a sendos profesionales ajenos al Baaz.

Las elecciones legislativas del 5 de marzo de 2003 vinieron a certificar la inmovilidad absoluta del sistema político. Sometidos, como las siete ediciones anteriores, a las reglas del juego impuestas por Hafez al-Assad en 1972, los comicios resultaron conforme a una aritmética preestablecida. De los 250 escaños en teórica disputa, 167 se los quedó el Frente Nacional Progresista (JWT), la coalición de partidos de ideología socialista y nacionalista árabe señoreada por el Baaz, cuya supremacía y liderazgo los otros aceptaban en calidad de comparsas, y fuera de la cual ninguna agrupación política podía operar legalmente en Siria.

El Baaz por sí solo se aseguró una mayoría absoluta de 135 escaños, repartiéndose los restantes entre el Movimiento Socialista Árabe, la Unión Socialista Árabe, las dos facciones del Partido Comunista de Siria, los Unionistas Socialdemócratas y los Unionistas Socialistas. El JWT, con una decena de miembros, lo integraban otras tres formaciones menores que esta vez no recibieron representación.

Junto con los frentistas resultaron elegidos 83 candidatos no adscritos, los habitualmente llamados "independientes", otra peculiaridad del parlamentarismo assadista. El Majlis electo no iba a hacer otra cosa que dar marchamo legal a las disposiciones del Ejecutivo, que no admitían debate o discusión, pero la ficción democrática resultaba más palmaria porque las cuotas de escaños estaban decididas de antemano.

El 10 de septiembre siguiente Assad, al poco de decretar la despenalización (hasta ahora se castigaba con penas prisión y la confiscación de propiedades) del cambio de divisas en el mercado negro, fuera de los bancos del Estado, o su transferencia al extranjero, aceptó la dimisión del Gobierno Miro. El primer ministro heredado de su padre había puesto la base legal para las actividades bancarias privadas (aunque todavía no operaba ninguna entidad, demora que iba a prolongarse hasta 2004), atraído algunas inversiones de compañías petroleras estadounidenses y bajado, por primera vez en 22 años, los tipos de interés, pero la impresión general era que la reforma económica, que no parecía seguir un programa sistemático, estaba discurriendo a medio gas.

Para reemplazar a Miro, Assad escogió a Muhammad Naji al-Otari, el presidente del Majlis salido de las elecciones de marzo, del que se esperaba que impulsara con más brío la reforma económica al presentar su perfil un doble componente baazista y tecnocrático. El 18 de septiembre fue anunciado el nuevo Gabinete, donde el único cambio destacable afectó al Ministerio de Finanzas.

5. La presión de las guerras de Irak y Palestina: sanciones y amenazas de Estados Unidos e Israel

El régimen sirio, rigurosamente socialista y laico, hallaba en el confesionalismo shií de la república clerical de Irán y el Hezbollah libanés un aliado estratégico frente al fundamentalismo sunní, que despertaba en él una aversión instintiva. Si la insurgencia de los Hermanos Musulmanes, el movimiento señero del islamismo tradicional en la región, ya había alarmado lo suficiente como para provocar la histórica masacre de Hama de 1982, el ascenso ahora de la mucho más radical Al Qaeda, con su cosmovisión salafista y yihadista que predicaba la instauración del califato islámico y se materializaba en el terrorismo más brutal, no podía menos que poner en alerta a Assad y los capitostes baazistas, para quienes identificar amenazas de lo más variado era un hábito mental.

Disconformidad con la definición de terrorismo

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 llegaron en un momento de redefinición, a mejor, en los tratos con Estados Unidos, potencia que seguía manteniendo a Siria en su lista de países patrocinadores del terrorismo (una acusación especialmente intensa y convincente en la primera mitad de los años ochenta, cuando arreció la ofensiva terrorista contra objetivos israelíes y occidentales de los grupos extremistas palestinos que gozaban de refugio en Damasco), pero que en la pasada década había recibido del país árabe varias muestras de cooperación, fundamentalmente durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando tropas sirias contribuyeron a la expulsión irakí de Kuwait, pero también con su participación en la Conferencia de Paz de Oriente Próximo.

Damasco venía siendo para Washington un interlocutor necesario, aunque todavía no libre de sospechas, en el terreno de la paz y la seguridad de toda la región, tal como pudo apreciarse en la última cumbre sostenida por Hafez al-Assad y Bill Clinton en Ginebra el 26 de marzo de 2000. Y es que, pese a la imputación de filoterrorismo, Estados Unidos mantenía con Siria relaciones diplomáticas normales desde 1974.

Ahora, el 11-S podía acelerar este acercamiento. Assad sumó su voz al coro internacional de repudio a la atrocidad terrorista, lo cual de entrada recibió el agradecimiento expreso del Departamento de Estado, y mostró su disposición a arrimar el hombro en la campaña global contra el terror anunciada por el presidente George Bush.

Pero Damasco no quería dar un cheque en blanco. La frustración por la falta de premio tras la esforzada implicación en la Guerra del Golfo seguía estando muy presente, así que el régimen sirio puso una condición para unirse a la coalición antiterrorista: que la diplomacia de Estados Unidos se implicara a fondo en la cuestión del Golán, poco menos que obligando a Israel a devolver el territorio. Sin embargo, la reclamación soberanista siria resultaba particularmente irrealizable en este momento porque la Administración Bush sintonizaba plenamente con las tesis israelíes de que la seguridad de su Estado, más ahora en tiempos de intifada palestina y de mutis militar en suelo libanés, dependía estrechamente del control de un territorio de tan alto valor estratégico como el Golán.

El nuevo Gobierno derechista de Ariel Sharon ya había dejado claro que no contemplaba evacuar el Golán y cederlo a un Estado cuya voluntad de paz no le parecía creíble porque acogía los cuarteles generales de un buen número de grupos radicales palestinos partidarios de liberar los territorios ocupados por la lucha armada y enemigos jurados del fenecido proceso de paz de Oslo, entre ellos y muy señaladamente el Movimiento de Resistencia Islámico, Hamás, y la Yihad Islámica, autores de muchos atentados indiscriminados en territorio israelí. Estos amparos, precisamente, daban justificación a la continuidad de Siria en la lista negra de Estados Unidos en materia de terrorismo. Por otro lado, no estaban exentos de contradicción, ya que beneficiaban a unas organizaciones islamistas sunníes emanadas de los Hermanos Musulmanes.

Para Assad, en cambio, y así se lo planteó al primer ministro británico Tony Blair de visita en Damasco en noviembre de 2001, las acciones de los extremistas palestinos contra Israel no constituían terrorismo, sino "lucha legítima de los pueblos contra la ocupación". Lo mismo cabía decir de Hezbollah, insistía el presidente sirio, que instó a hacer una precisión semántica sobre lo que era y no era terrorismo, ya que este iba a ser combatido con medios militares a nivel internacional. Según el Gobierno sirio, la libertad de movimientos de que gozaban en su territorio determinados grupos radicales árabes debía contemplarse como un "respaldo pasivo" a sus programas de "lucha de liberación".

El ataque en abril de 2001 por la Aviación israelí de un puesto de radar sirio en Líbano con el resultado de tres soldados muertos ilustró a las claras la irritación del Gobierno de Jerusalén con el patrocinio sirio de Hezbollah, que para aquel era bastante más activo, incluido el suministro de armas sofisticadas, de lo que el régimen baazista estaba dispuesto a reconocer.

En los meses inmediatamente posteriores al 11-S la inteligencia siria facilitó a Estados Unidos información valiosa sobre un plan de Al Qaeda de atentar contra un buque de la Quinta Flota fondeada en Bahrein, al estilo del ataque sufrido por el destructor USS Cole en Adén en 2000, pero los mutuos recelos terminaron por imponerse. La ambivalencia o la polisemia conceptual que mostraba Assad no podían casar con la claridad dicotómica que exigía Bush. Como explicó un reportero de la BBC, la consigna del estadounidense parecía ser "si no estás con nosotros, estás contra nosotros", mientras que el mensaje que el sirio intentaba hacer comprender era que "no estamos ni contigo ni contra ti".

Inclusión en el Eje del Mal y pliego de exigencias estadounidenses

Damasco rechazó la campaña militar en Afganistán, primer capítulo de la Operación Libertad Duradera anunciada por Bush, para derrocar al régimen talibán e intentar capturar a Osama bin Laden. En mayo de 2002, luego de respaldar Assad, aunque de mala gana, en la cumbre de la Liga Árabe en Beirut la Iniciativa de Paz ofrecida a Israel por el príncipe heredero Abdullah de Arabia Saudí, el subsecretario de Estado John Bolton citó a Siria, Libia y Cuba como países susceptibles de acompañar a Irán, Irak y Corea del Norte en el seno del infame "Eje del Mal", término que había sido acuñado por Bush en enero anterior.

En su discurso, titulado Más allá del Eje del Mal, Bolton estableció dos criterios que convertían a un país mal encarado con Estados Unidos en un "Estado bribón" (rogue state): patrocinar el terrorismo y poseer o perseguir armas de destrucción masiva al margen o en violación de los instrumentos internacionales de control. En el caso de Siria, el segundo criterio se refería sobre todo a la categoría de armas químicas, que según Estados Unidos e Israel almacenaba y fabricaba con fruición. Pero el país árabe, uno de los pocos de todo el mundo que no había firmado la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas de 1993, negaba estar en posesión de gases de combate.

Las relaciones con Washington se deterioraron drásticamente en la cuenta atrás para la invasión anglo-estadounidense de Irak el 20 de marzo de 2003, a la que Assad se opuso empecinadamente, aunque por unos motivos ajenos a la suerte que pudiera correr Saddam Hussein, cuya desaparición Damasco no lamentaría lo más mínimo por ser el suyo un régimen baazista rival con el que las espadas habían estado en alto durante muchos años; de hecho, Siria e Irak ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas.

Casualmente miembro temporal —el único de la Liga Árabe— del Consejo de Seguridad de la ONU en esos momentos, Siria no puso reparos a la resolución 1.441 de noviembre de 2002 que conminó a Irak a someter sin reservas a las inspecciones internacionales sus programas y equipamientos nucleares, químicos, bacteriológicos y de misiles balísticos.

Pero en las tensas semanas previas a la guerra, el ministro de Exteriores, Farouk al-Shara, fue muy vehemente en la fijación de la posición de su país: Siria quería que Irak se desprendiera de sus armas prohibidas, si era que las tenía, pero por la vía de la persuasión diplomática y las negociaciones, no por la fuerza militar. Assad dejó a Shara que hiciera de portavoz del régimen en la exposición de una oposición radical a la campaña bélica en ciernes porque un ataque unilateral de Estados Unidos sin el aval del Consejo de Seguridad "sólo traería caos a Oriente Próximo y podría incrementar la violencia y el terrorismo". El ministro llegó a afirmar, en una alocución en el Majlis, que "queremos una victoria de Irak".

Los argumentos oposicionistas sirios no eran sustancialmente diferentes (exceptuando el deseo de que Estados Unidos fuera derrotado) de los expuestos por Francia, Alemania, Rusia, China y la Liga Árabe, pero en este caso traslucían genuinos temores por la integridad propia: una ocupación estadounidense a gran escala de Irak, donde con toda probabilidad el régimen saddamista sería reemplazado por un gobierno dúctil a los intereses de la superpotencia, era vista como una amenaza directa a este lado de la frontera.

La aprensión de Assad y sus acólitos, que hicieron una excepción con el estado de emergencia para dar cancha a unas multitudinarias manifestaciones populares de repudio a, rezaban las consignas oficiales, la "agresión injustificada" y la "flagrante violación de las leyes internacionales" que estaban teniendo lugar en Irak, fue estimulada incluso antes de caer Bagdad (9 de abril) por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien acusó a los sirios de estar facilitando material militar a los irakíes, lo que debía considerarse un "acto hostil".

Las advertencias del Gobierno Bush subieron de tono a renglón seguido del colapso del régimen de Saddam, hasta el punto de no parecer descabellado un inminente asalto a Siria por la avasalladora fuerza de invasión de Estados Unidos, que parecía ansioso por fijar nuevos objetivos.

El presidente, Rumsfeld y los portavoces del Pentágono y la Casa Blanca confeccionaron un pliego de acusaciones contra los gobernantes de Damasco, cualquiera de las cuales, insinuaron, podía acarrear represalias a menos que prestaran la "cooperación" requerida: seguir apoyando a organizaciones terroristas, como Hezbollah; permitir la entrada en Irak de militantes árabes y yihadistas extranjeros dispuestos a combatir a las fuerzas de la coalición internacional; pertrechar y adiestrar a la incipiente insurgencia; haber suministrado armas convencionales a Saddam; dar cobijo a altos cargos prófugos del régimen depuesto; asilar a científicos responsables de las armas de destrucción masiva irakíes; almacenar algunas de estas armas procedentes de los arsenales del país vecino; y desarrollar una capacidad propia de armamento químico.

El régimen de Assad negó todas las imputaciones, al menos una de las cuales, la transferencia de armas de destrucción masiva irakíes, era rotundamente falsa por la sencilla razón de que Saddam no tenía ninguna arma prohibida por la ONU. Otra, en cambio, la apertura de par en par de un pasillo fronterizo por el que afluían en tromba miles de partisanos y terroristas para luchar contra la ocupación de Irak era de una certeza obvia, si bien la desintegración del Ejército irakí y la desidia de las fuerzas estadounidenses en el caos inicial por el control efectivo de las fronteras hicieron mucho más por la inseguridad de Irak que el gesto de desafío de Siria.

Assad recibió con algún alivio el rechazo por el Gobierno británico a la apertura de un segundo frente bélico en su país y la ofensiva diplomática francesa que buscaba ahuyentar esa amenaza, mientras el Ministerio de Exteriores intentaba impulsar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución dirigida a eliminar "todas las armas de destrucción masiva" de Oriente Próximo, pretensión que incluía acusaciones explícitas a Israel.

Sin embargo, Estados Unidos insistió en la naturaleza "terrorista" del Estado sirio. A principios de mayo, Assad recibió al secretario de Estado, Colin Powell, quien le planteó cuatro exigencias concretas: cancelar el apoyo a los grupos radicales palestinos basados en Siria, poner fin a las actividades antiisraelíes de Hezbollah, retirar completamente a su Ejército de Líbano y colaborar en la puesta en marcha de la Hoja de Ruta, el nuevo plan de paz de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU para resolver el conflicto de Palestina.

La reunión, descrita por las partes como "franca" y "directa", fue precedida por Assad, a modo de "gesto de buena voluntad", con la orden de cierre de algunas de las sedes de la quincena de organizaciones radicales palestinas presentes en Siria. Pese a ello, Powell reclamó a su anfitrión medidas más contundentes, especialmente contra Hamás y la Yihad Islámica, así como contra Hezbollah. "Tras la guerra de Irak se plantea una nueva situación estratégica. Queremos cooperar con Siria para que se adapte a las nuevas circunstancias y estaremos vigilantes. Francamente, sería mucho mejor para Siria que abandonara algunas de sus políticas del pasado", aseguró en tono conminatorio el secretario de Estado, que dejó planear la amenaza de sanciones económicas sin dejar de mencionar su "comprensión" de las reclamaciones sirias con respecto al Golán.

Cólera israelí por los amparos a Hezbollah, Hamás y la Yihad Islámica Palestina

Toda vez que el presidente sirio no movió las piezas que se esperaba de él (Damasco sólo había acometido una retirada parcial de sus tropas de Líbano), Estados Unidos materializó su amenaza de castigo económico, en parte ya vigente al permanecer fuera de servicio el oleoducto Baniyas-Kirkuk. El 13 de diciembre de 2003 Bush estampó su firma a una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso, la Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act, que imponía a Siria un paquete de sanciones.

De manera inmediata, se procedía al embargo de bienes civiles susceptibles de tener uso militar. Además, quedaba al arbitrio del presidente la aplicación de al menos dos de las seis sanciones siguientes: la prohibición de todas las exportaciones salvo los alimentos y las medicinas; la prohibición a las empresas nacionales de invertir o hacer negocios en Siria; la reducción de los contactos diplomáticos; la limitación de movimientos del personal diplomático sirio adscrito a la Embajada en Washington y a la sede de la ONU en Nueva York; el veto a las aeronaves sirias para despegar o aterrizar en Estados Unidos; y la congelación de los haberes sirios en Estados Unidos.

El 11 de mayo de 2004, un mes después de declarar Assad a la cadena qatarí Al Jazeera que las "operaciones armadas contra la ocupación americana" en Irak constituían una "resistencia legítima", la Casa Blanca se decantó por el embargo comercial con excepciones, la exclusión aérea y las sanciones financieras. El primer ministro Otari se refirió a estas medidas como "crueles" e "injustas".

Mientras arreciaba este temporal, Assad enfrentó la belicosidad del Gobierno israelí, que aprovechó la animosidad norteamericana para transmitir sus propias exigencias a Siria con exhibición de músculo militar. Los ministros del Gobierno Sharon y el propio primer ministro, que debatían sobre la posibilidad de deportar o incluso matar a Arafat (el presidente de la Autoridad Palestina y líder de la OLP seguía atrincherado en su cuartel de Ramallah, Cisjordania), emplazaron a Damasco a cortar el apoyo logístico a Hezbollah y a clausurar los santuarios de Hamás y las demás organizaciones palestinas que estaban perpetrando sangrientos atentados terroristas en Israel.

El 5 de octubre de 2003, en respuesta fulminante al ataque suicida de la Yihad Islámica contra un restaurante en Haifa con el resultado de un veintena de muertos, la aviación israelí se adentró en el espacio aéreo sirio y bombardeó un área del campamento de refugiados de Ein Es Saheb, a unos 24 km al noroeste de Damasco, donde según Jerusalén ese grupo extremista palestino tenía una instalación de entrenamiento.

El Gobierno sirio reaccionó de manera airada, solicitando la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar una resolución de condena a lo que había sido una "violación del derecho internacional" y una "agresión militar flagrante". Pero Estados Unidos se encargó de impedir la sesión al entender que Israel tenía todo el "derecho a defenderse". Días después, Assad se despachó a gusto en una entrevista al diario panárabe Al Hayat, donde acusó a Israel de "tratar de arrastrar a Siria y la región hacia nuevas guerras", y de paso cargó contra la Hoja de Ruta, la cual había "nacido muerta". El Gobierno advirtió además que si Israel volvía a atacar su territorio, ejercería su derecho a la defensa "con todos los medios posibles".

La guerra verbal fue a más a lo largo de 2004, a medida que Israel iba liquidando a los principales líderes militares y políticos de Hamás en Gaza y no cejaba la ofensiva terrorista contra blancos civiles en las ciudades israelíes. A finales de septiembre, el asesinato, no reivindicado pero más que sospechoso, de uno de los jefes de Hamás asentados en Damasco, Ezzedin Sheij Jalil, víctima de una bomba adosada a su vehículo, sirvió para dar credibilidad a las advertencias veladas de los responsables israelíes de que Siria podía convertirse en objetivo principal de ataques preventivos o de represalia, que, por lo que se veía, eran tanto bombardeos aéreos de precisión como operaciones encubiertas de agentes secretos.

A últimos de año, Assad intentó rebajar la tensión con los israelíes transmitiendo el mensaje, a través del egipcio Mubarak, de que su país estaba listo para reemprender las negociaciones directas de paz sin precondiciones, de ser necesario, haciendo tabla rasa de todo lo discutido hasta la suspensión de la última ronda de contactos en enero de 2000. La coleta suponía un cambio significativo, ya que hasta ahora Damasco ponía el requisito de partida de la desocupación del Golán. La oferta, tímida de todas maneras, cayó en saco roto, aunque aquietó un poco el tormentoso ambiente. Por otra parte, el ministro Shara empleó su ardor habitual en refutar la enésima imputación de un gobierno hostil, esta vez el Gobierno Interino de Irak, quien denunció a los servicios secretos sirios (y a los iraníes) por fomentar la insurgencia y el terrorismo alqaedista en el desangrado país mesopotámico.

En el primer tramo de 2004, dos graves sobresaltos internos, los disturbios nacionalistas de la minoría kurda en la gobernación nororiental de Al Hasakah —adentrada como una cuña entre Turquía e Irak— a mediados de marzo, que causaron al menos 25 muertos y que de hecho fueron el peor quebranto del orden desde la sublevación sunní de Hama en 1982, y el confuso ataque terrorista cometido por un comando armado en el barrio de las embajadas de Damasco el 27 de abril, que se saldó con cuatro muertos y que dejó enmudecido al Gobierno aunque sus sospechas apuntaron de inmediato Al Qaeda, municionó la tesis que Assad venía divulgando desde los atentados del 11-S y en particular a raíz de la crisis de Irak, a saber, que las actuaciones bélicas de Estados Unidos en el mundo musulmán lo único que estaban consiguiendo era extender la inseguridad y estimular el extremismo y el terrorismo transnacional.

6. Las consecuencias del asesinato de Hariri y la Revolución de los Cedros en Líbano

En junio de 2001 el Ejército sirio desplazó a unos 6.000 soldados fuera del Gran Beirut y cedió el terreno al Ejército libanés. Las zonas desocupadas eran principalmente de mayoría cristiana maronita. No se trató de una retirada propiamente dicha, sino de un repliegue a nuevas posiciones, como en la oriental gobernación de Beqaa, aunque algunas unidades, según testimonios visuales, sí cruzaron la frontera de regreso a casa. Con este movimiento, Assad intentaba apaciguar a la comunidad maronita, que venía haciendo campaña para la completa evacuación siria del país.

El 3 de marzo de 2002 Assad protagonizó lo que para los observadores fue un gesto simbólico del concepto más respetuoso que el dirigente sirio tendría de Líbano: una histórica visita oficial a Beirut, donde fue recibido a modo de par por el presidente Lahoud (quien era maronita, conforme al esquema institucional contenido en el Pacto Nacional de 1943 y ratificado por el Acuerdo de Ta'if de 1989, bases del consenso multiconfesional de la República Libanesa).

El hecho tuvo amplia repercusión porque Assad padre nunca había viajado a Beirut en sus 30 años de presidencia, aunque tampoco lo habían hecho ninguno de sus predecesores con la salvedad de Shuqri al-Quwatli, en el lejano 1947. Los mandamases de Damasco se habían acostumbrado a recibir las visitas rutinarias de los dirigentes políticos libaneses con diversas actitudes de ruego, temor o pleitesía. Para los pujantes sectores nacionalistas y antisirios, esta circunstancia, junto con el hecho, no por asumido menos anómalo, de que Siria y Líbano no mantenían relaciones diplomáticas formales, era una prueba evidente de que el vecino grande no reconocía la independencia del pequeño, al que seguiría viendo como un mero apéndice.

Al mes del desplazamiento de Assad a Beirut, el Ejército sirio realizó otro repliegue de tropas, esta vez en la populosa gobernación de Monte Líbano, en toda la periferia de la capital y en el distrito costero de Chouf, entre Beirut y Sidón. Parecía que Damasco empezaba a aplicar uno de los puntos del Acuerdo de Ta'if que se había quedado en el tintero: el repliegue por etapas de sus fuerzas de Líbano. Una parte considerable de las tropas movidas fue efectivamente repatriada, lo que redujo el contingente a unos 20.000 soldados, concentrados en la Beqaa, a todo lo largo de la frontera, y en la gobernación Norte.

Ahora bien, la reducción de la presencia militar no entrañaba un aflojamiento de la tutela política, a tenor, por ejemplo, de la composición del nuevo Gobierno multiconfesional formado por el primer ministro Hariri en abril de 2003, en plena escalada de tensiones entre Washington y Damasco, que fue valorado como el más prosirio de todos los presididos por el empresario. En julio de aquel año Assad dispuso un tercer repliegue de tropas, disminuidas hasta las 17.000 efectivos. La decisión tomaba más en consideración la amenaza cierta de sanciones de Estados Unidos que las legítimas demandas de una parte muy importante de la sociedad libanesa.

En agosto de 2004 el diktat sirio se entrevió tras el muy polémico anuncio por el presidente Lahoud, hombre particularmente condescendiente con Damasco, de que quería servir un segundo mandato de seis años, lo que requería una reforma de la Constitución. Hariri dijo a las claras que no estaba de acuerdo con el proyecto, pero como resultado de una urgente y breve conversación con Assad en Damasco, movimiento que podía ser visto como una llamada a capítulo, cambió de parecer. Dos días después, el Consejo de Ministros libanés aprobaba un insólito proyecto de enmienda constitucional dando luz verde a la prolongación del mandato de Lahoud, que expiraba el 24 de noviembre, hasta 2007. Ahora, quedó claro qué habían acordado Assad y Hariri en su misteriosa reunión damascena. El resultado era una transacción que sin embargo satisfacía mucho más al interlocutor sirio.

Estaba claro que Assad no quería correr riesgos con una mudanza institucional en Beirut: la personalidad del titular saliente, Lahoud, cuya lealtad y cooperación estaban fuera de toda duda, resultaba imprescindible en un momento muy peligroso para Siria, blanco de las sanciones de Estados Unidos y de las amenazas de Israel. Para Damasco se trataba de cerrar filas en su área de influencia, lo que incluía por supuesto a Hezbollah.