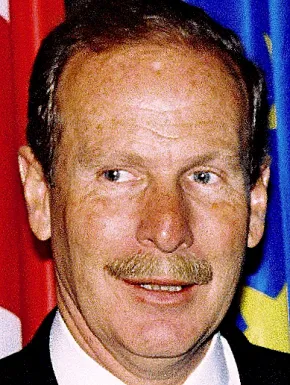

Álvaro Arzú Yrigoyen

Presidente de la República (1996-2000)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

La presidencia de Álvaro Arzú en Guatemala, de 1996 a 2000, es recordada sobre todo por la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron término a más de tres décadas de guerra civil, con un balance estremecedor de 200.000 muertos. Pragmático y posibilista, este político de la derecha liberal y proempresarial, fundador del Partido de Avanzada Nacional (PAN), alentó además el esclarecimiento histórico de las atrocidades cometidas por el Estado, fortaleció las instituciones democráticas e integró a las antiguas guerrillas en el juego parlamentario, pero encajó dos fuertes reveses: el fracaso del referéndum sobre la reforma de la Constitución, ligada a los Acuerdos de Paz, y el asesinato por militares ultras del obispo Juan José Gerardi. Su gestión de la economía no se apartó de la ortodoxia liberal promercado. En 2004 Arzú regresó a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, después de un primer mandato en la década de los ochenta, con su nuevo partido, el Unionista. Sucesivamente reelegido en 2007, 2011 y 2015, el estadista y munícipe falleció repentinamente por causas naturales en 2018, estando al frente del consistorio capitalino, a los 72 años de edad.

(Texto actualizado hasta mayo 2018)

1. Alcalde de Guatemala y jefe del Partido de Avanzada Nacional

2. Presidente de la República en el período 1996-2000: el gran reto de la paz nacional

3. Retorno al Ayuntamiento de la capital con el Partido Unionista

1. Alcalde de Guatemala y jefe del Partido de Avanzada Nacional

Descendiente de inmigrantes vascos españoles y perteneciente a la reducida pero poderosa élite europea de Guatemala, cursó la educación primaria y secundaria en el Liceo Guatemala, donde obtuvo el diploma de Bachiller en Ciencias y Letras en 1963, y después estudió Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Rafael Landívar, regida por los jesuitas, de la que egresó en 1970. Su trayectoria profesional anterior a la acción política estuvo vinculada a los negocios en los sectores turístico, comercial e industrial, así como a la administración pública.

Arzú dirigió el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) entre 1978 y 1981, durante el régimen del general Fernando Romeo Lucas García. A continuación, ganó la elección a alcalde de la Ciudad de Guatemala con el apoyo de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR), pero con el golpe de Estado perpetrado por el general José Efraín Ríos Montt en marzo de 1982 el resultado de los comicios quedó anulado. El Gobierno militar le ofreció entonces el puesto de intendente municipal, que Arzú rechazó.

En 1985, con el retorno del orden constitucional a instancias del último dictador castrense, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, Arzú y otros empresarios y profesionales liberales formaron el Comité Cívico Plan de Avanzada Nacional con el objetivo de ganar las elecciones municipales de noviembre en la capital del país. La candidatura de Arzú aventajó en 76.000 votos a la de su inmediato competidor, permitiéndole tomar posesión de la alcaldía con un mandato de cinco años en enero de 1986, al tiempo que el líder democristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo hacía lo propio en la Presidencia de la República.

El Comité Cívico de Arzú se inscribió como partido político propiamente dicho el 11 de mayo de 1989. El Partido de Avanzada Nacional (PAN) procuró hacerse con un hueco en un panorama político ya dominado por los partidos conservadores, presentándose como una fuerza de derecha moderada y responsable, capaz de integrar en su discurso cuestiones candentes del momento como eran la defensa de los Derechos Humanos y la consolidación de las instituciones democráticas, pero sin renunciar a los postulados tradicionales de patria, ley y orden. Desde el primer momento se identificó al PAN como una fuerza ligada a los intereses del empresariado, colectivo destinado a incrementar su poder e influencia en el país y agrupado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Luego de darse de baja en la alcaldía el 30 de junio, Arzú compitió en las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1990 y quedó en cuarto lugar con el 17,3% de los votos. El vencedor de aquella liza, Jorge Antonio Serrano Elías, del también derechista Movimiento de Acción Solidaria (MAS), le integró en su Gobierno de unión nacional el 14 de enero de 1991 como ministro de Relaciones Exteriores, pero el 21 de septiembre del mismo año Arzú presentó la renuncia en protesta por la decisión del presidente de normalizar las relaciones con Belice. El 13 de octubre siguiente, coincidiendo con el paso del partido a la oposición, Arzú fue elegido secretario general del PAN, función que dejó el 25 de junio de 1995 para preparar su próxima apuesta presidencial.

2. Presidente de la República en el período 1996-2000: el gran reto de la paz nacional

En la edición del 12 de noviembre de 1995 Arzú superó con el 36,5% de los votos a Alfonso Antonio Portillo Cabrera, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, partido fundado por el ex dictador Ríos Montt, a quien la ley impedía postularse a la Presidencia), y le batió definitivamente en la segunda vuelta del 7 de enero de 1996 con el 51,2%. El 14 de enero tomó posesión de la primera magistratura de la nación con un mandato cuatrienal en sustitución de Ramiro de León Carpio, quien había sido aupado a la Presidencia en 1993 a raíz del fallido autogolpe de Serrano. En cuanto al PAN, obtuvo una mayoría relativa en el Congreso con el 34,3% de los votos y 43 de los 80 escaños (había obtenido 12 en las legislativas de 1990 y 24 en las de 1994), alcanzando la condición de principal partido de país.

En la recta inicial de la presidencia de Arzú, quien como mandatario electo, antes de tomar posesión, ya había mantenido contactos con la comandancia guerrillera y había hecho de la conclusión del proceso de negociaciones un eje de su campaña electoral, se firmaron los históricos Acuerdos de Paz con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la coordinadora de las tres organizaciones insurgentes, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado, globalmente conocido como la guerra interna. Deseoso de concluir de una vez las negociaciones conducidas por la Comisión de Paz (Copaz) y desarrolladas con lentitud exasperante desde el comienzo formal de las mismas merced al Acuerdo de Oslo de marzo de 1990, Arzú realizó un viaje secreto el 25 de febrero de 1996 a México para reunirse, en un hecho sin precedentes, con representantes de la guerrilla y conferir un impulso decisivo al proceso negociador, en el que la ONU y varios países latinoamericano y europeos venían jugando un papel mediador.

El activismo de Arzú operó como un catalizador del proceso. El 20 de marzo de 1996 el Gobierno y la URNG proclamaron sendos altos el fuego y en los meses sucesivos fueron alcanzando los acuerdos sectoriales. El 6 de mayo se firmó en México uno sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y el 20 de septiembre el mismo escenario produjo otro sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática. En octubre culminó el proceso de desarme y desmantelamiento de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), última denominación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), en cuyo seno los infames escuadrones de la muerte habían perpetrado sus matanzas rurales al amparo de la legislación contrainsurgente.

Diciembre de 1996 registró la recta final del proceso: fueron firmados el Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego en Oslo el día 4, el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral en Estocolmo el día 7, y el Acuerdo sobre las Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad en Madrid el 12. El día 18 el Congreso de la República aprobó la denominada Ley de Reconciliación Nacional, que establecía una amnistía limitada para los combatientes, y el 29 de diciembre las partes rubricaron en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala y ante una nutrida representación internacional los acuerdos de Paz Firme y Duradera y sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz.

El 3 de marzo de 1997, con la supervisión de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (MINUGUA), se inició la desmovilización de la URNG y el Ejército, primer paso para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Nueve días después, el Gobierno creaba la Secretaría de Paz (SEPAZ) con la misión de coordinar a todos los organismos y entidades públicos involucrados en la aplicación de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz. Arzú mostró mesura y buen sentido políticos, muy necesarios en un país azotado durante muchos años por embates guerrilleros y terribles tropelías militares, que en las últimas dictaduras militares habían alcanzado dimensiones genocidas contra el campesinado mestizo e indígena, a la hora de educar a determinados sectores del Ejército en el apoliticismo, reinsertar a los combatientes en la sociedad civil e introducir enmiendas democratizadoras en la Constitución de 1985.

Contemplada por los Acuerdos de Paz, la reforma de la Carta Magna para, entre otros puntos, abolir el temido Estado Mayor Presidencial (EMP, cuerpo de protección castrense con una tenebrosa reputación de violador de los Derechos Humanos), recortar los efectivos de las Fuerzas Armadas y limitar su función a la defensa del suelo patrio frente a una agresión externa, y reconocer debidamente los derechos socioeconómicos de las comunidades indígenas, siendo la maya la más numerosa, para así sentar las bases de Guatemala como una nación "multiétnica, pluricultural y multilingüe", fue aprobada por el Congreso el 16 de octubre de 1998 y sometida a referéndum nacional el 16 de mayo de 1999, en un ejercicio de fortalecimiento democrático sin precedentes.

Sin embargo, la consulta constituyó un desastre para el Gobierno, ya que ganó el no con el 50,6% frente al 40,4% del sí y un 10% de voto nulo o en blanco, y, lo que fue peor, la abstención alcanzó nada menos que el 81,4% de los censados. Los observadores relacionaron la apatía ciudadana con el desconocimiento del contenido del medio centenar de enmiendas constitucionales. El analfabetismo imperante en las extensas capas bajas de la población no disimuló, empero, el fracaso del Gobierno en su campaña de divulgación. Además, la patronal, las pujantes iglesias protestantes evangélicas, la oposición parlamentaria de extrema derecha y los terratenientes del campo hicieron una activa campaña en contra que no escatimó las manipulaciones de una población indígena iletrada y sumisa, precisamente quienes más habrían salido ganando con la reforma de la ley suprema.

Dirigentes comunitarios denunciaron amargamente el "gran racismo" imperante en Guatemala, aunque lo cierto fue que los destinatarios principales de las importantísimas reformas volvieron a mostrar sus inveteradas vulnerabilidad cultural, docilidad frente a los intimidadores o manipuladores de turno, y falta de movilización cívica. Más que nunca, el crucial referéndum de 1999 mostró las demoledoras secuelas de décadas de brutal represión en las conciencias de una mayoría de guatemaltecos. Meses atrás -espíritu de los tiempos-, el 26 de febrero de 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), instituida por mandato de los Acuerdos de Paz, había publicado sus conclusiones en el informe Guatemala, Memoria del Silencio, que atribuyó al Ejército y a las organizaciones paraestatales a él sujetas el exterminio o desaparición en el período comprendido entre 1960 y 1996 de más de 200.000 guatemaltecos, la inmensa mayoría campesinos indígenas (sólo de etnia maya habían sido el 83% de las víctimas), así como el 93% del total de las violaciones de los Derechos Humanos, correspondiendo un 3% de las mismas a las diversas organizaciones guerrillas.

En principio, los autores de estas atrocidades se hallaban amparados por la muy amplia amnistía emanada de los Acuerdos de Paz. En reconocimiento a su ejecutoria, Arzú fue galardonado en 1997 con los premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (España), Félix Houphouët-Boigny de Fomento de la Paz (UNESCO) y de Honor al Mérito de la organización Rotary International. Pero el asesinato el 26 de abril de 1998 de monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo titular de Guardialfiera, obispo auxiliar de Guatemala y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), recordó a la opinión pública que las fuerzas más siniestras del pasado reciente distaban de ser unas reliquias, además de dejar en una situación muy comprometida al laureado Arzú.

Dos días antes de ser asesinado, el eclesiástico había presentado un informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) en el que se relataban las atrocidades cometidas por el Ejército y las fuerzas paramilitares durante la guerra civil. El presidente decretó tres días de luto nacional y su actitud inicial fue la de mitigar la fuerte sospecha de estar ante un crimen político, señalando, antes bien, a un desgraciado acto de delincuencia común. No obstante, la fortísima presión popular, y también internacional, para que tomara medidas enérgicas le obligó a formar una comisión especial, una suerte de gabinete de crisis, con sus principales colaboradores en el Ejecutivo más dos representantes de la Conferencia Episcopal, dedicado única y exclusivamente a desentrañar el magnicidio. Ulteriores investigaciones judiciales sacaron en claro que el asesinato del prelado se había urdido en el mismísimo EMP y que sus autores eran miembros del Ejército.

Un problema social de insospechada gravedad fue la violencia rampante, cada vez más desideologizada y de naturaleza puramente criminal, un terreno en el que el Gobierno de Arzú cosechó resultados bastante menos que discretos. Según la ODHAG, durante la Presidencia de Arzú se registraron más de 13.000 muertes relacionadas con la delincuencia común, el pandillismo violento y el crimen organizado asociado a las redes del narcotráfico. Una cifra trágica pero de todas maneras inferior a las que iban a lastrar las administraciones futuras.

En cuanto a la economía, a pesar de los destrozos provocados por el huracán Mitch en octubre de 1998 y de los escasos progresos en los indicadores de desarrollo humano, Arzú presentó como logros al final de su mandato un crecimiento anual en torno al 3% del PIB y una inflación reducida al 5%. Neoliberal sin cortapisas, bajo su gobierno se procedió a la privatización general del parque empresarial público, inclusive la eléctrica EEGSA, la telefónica GUATEL, la aerolínea AVIATECA y los ferrocarriles FEGUA. Incluso el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue abierto al capital privado. La campaña de privatizaciones levantó críticas por su acusada presteza y denuncias de irregularidades.

En el plano exterior, Arzú participó en las Cumbres Iberoamericanas anuales y en las de presidentes centroamericanos. El 16 de abril de 1998 el ministro de Economía, Juan Mauricio Wurmser, signó en Santo Domingo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana, que para Guatemala iba a entrar en vigor el 3 de octubre de 2001. El 10 de marzo de 1999 Arzú recibió a Bill Clinton en el curso de su gira regional, ocasión en la que el mandatario estadounidense expresó su pesar por el apoyo prestado por su país a las dictaduras militares guatemaltecas, implicación que ya había sido documentada por la CEH. Se trató de la primera visita de un presidente de Estados Unidos desde 1968.

El 11 de marzo Arzú hizo de anfitrión de una cumbre extraordinaria de presidentes centroamericanos en la ciudad de Antigua a la que se sumó Clinton, y el 18 y el 19 de octubre del mismo año repitió la función en la capital del país con motivo de la XX cumbre ordinaria. En el mismo escenario se desarrolló del 6 al 8 de junio de 1999 la apertura de la XXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por otro lado, el 27 de enero de 1998 Guatemala restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, poniendo fin a 38 años de ruptura.

El 14 de enero de 2000 Arzú traspasó sus funciones al eferregista Portillo, su rival de 1995 y el ganador de la segunda ronda electoral del 26 de diciembre 1999 sobre el candidato oficialista, Óscar Rafael Berger Perdomo, un empresario ganadero que fuera su sucesor en la alcaldía capitalina en 1991, amén de antiguo compañero de universidad y coartífice del proyecto PAN.

Precisamente, a las posibilidades de Berger no les hizo ningún favor el controvertido nombramiento por Arzú en plena precampaña, en julio de 1999, del general Marco Tulio Espinoza como ministro de Defensa, a pesar de que apenas unos días antes el juez que investigaba el asesinato de Gerardi le había incluido entre los sospechosos del magnicidio. Los otros sospechosos principales eran altos oficiales del EMP, inclusive su actual jefe, el coronel de Aviación Rudy Pozuelos Alegría, hombre muy ligado a Arzú, el cual, sin embargo, no fue procesado. En junio de 2001 un tribunal iba a hallar culpables y a condenar a severas penas de prisión a un coronel retirado, un capitán y un sargento como autores materiales del crimen, así como a un sacerdote cómplice. Esta sentencia fue calificada de histórica, aunque un sector de la opinión pública lamentó que los presuntos "instigadores" quedaran impunes.

En las elecciones al Congreso, celebradas el 7 de noviembre, el PAN descendió sensiblemente y se quedó con 37 escaños, siendo ampliamente superado por el FRG de Ríos Montt. Dicho sea de paso, a los comicios generales se presentó la URNG, convertida en partido político el 9 de diciembre de 1998, en coalición con la pequeña formación Desarrollo Integral Auténtico (DIA) dentro de la Alianza Nueva Nación (ANN), que quedó en tercer lugar tanto en las presidenciales con su candidato, Álvaro Colom Caballeros, como en las legislativas. Como es costumbre con los ex presidentes de la región, Arzú adquirió escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

3. Retorno al Ayuntamiento de la capital con el Partido Unionista

Al iniciarse la nueva legislatura, el PAN entró en un proceso de descomposición que tuvo su génesis en la victoria de la facción liderada por Leonel Eliseo López Rodas en la Asamblea Nacional partidista celebrada el 29 de diciembre de 1999. Los militantes más vinculados a Arzú y al Gobierno saliente quedaron en minoría en los órganos ejecutivos y el 6 de junio de 2000 llevaron su disidencia al extremo de escindirse y constituir un grupo parlamentario independiente, consiguiendo arrastrar a 15 diputados.

Arzú adoptó una actitud distante en el proceso de fractura, pero luego dejó claro su interés en impulsar un nuevo movimiento político de centroderecha que terminó articulándose como Partido Unionista (PU), el cual tramitó su registro el 23 de septiembre de 2002. El primer secretario general del PU, Gustavo Porras Castejón, quien fuera coordinador gubernamental de la COPAZ, fue desplazado por el ingeniero Fritz García-Gallont, actual alcalde de Ciudad de Guatemala, antiguo ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, y hombre de confianza del ex presidente –además de ser el esposo de una sobrina suya, la atleta Lorena Toriello Arzú-, en la Asamblea Nacional celebrada por los unionistas el 9 de febrero de 2003.

Arzú se retiró a un segundo plano en la dirección del PU para preparar su retorno al frente del consistorio metropolitano en las elecciones generales del 9 de noviembre de 2003, tomando el relevo a García-Gallont, quien se postulaba para la Presidencia de la República. La suerte de los unionistas en los comicios fue dispar: el popular Arzú, tal como vaticinaban las encuestas, recobró su vieja oficina municipal con 142.000 votos, aventajando holgadamente al empresario –y futuro ministro de Exteriores- Jorge Briz Abularach, de la Gran Alianza Nacional (GANA), y a Luis Rabbé Tejada, del FRG; en las presidenciales, ganadas por el ex panista y ahora cabeza del GANA Óscar Berger, García-Gallont sólo cosechó el 3% de los votos; en las legislativas el partido recogió el 5,4%, lo que le dio derecho a siete congresistas.

El 15 de enero de 2004 Arzú tomó posesión de la Municipalidad con mandato hasta 2008, en reemplazo de su colaborador Fritz García-Gallont y con otro sobrino político, Enrique Godoy García-Granados, asistiéndole como vicealcalde. En 2005 la organización con sede en Londres City Majors otorgó al primer edil de la Ciudad de Guatemala el tercer puesto en su certamen anual de mejores alcaldes del mundo. Arzú fue sucesivamente reelegido en las votaciones municipales de 2007, 2011 y 2015. En 2017 sostuvo un crudo enfrentamiento, llevado al terreno personal, con el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el magistrado colombiano Iván Velázquez, quien junto con el Ministerio Público de Guatemala, tras señalar anomalías en la gestión de la Municipalidad, solicitó que se le retirara la inmunidad como alcalde. En marzo de 2018 la Sala Tercera de Apelaciones decidió que Arzú conservara su inmunidad, impidiendo así su investigación y eventual procesamiento por el denominado caso Caja de Pandora.

El 27 de abril de 2018 el alcalde, de 72 años de edad y en el ecuador de su cuarto mandato consecutivo, se encontraba jugando al golf en el exclusivo Club Campestre San Isidro, en la periferia sudeste de la capital, cuando cayó fulminado por un ataque al corazón. El ex presidente fue trasladado de urgencia al Sanatorio El Pilar, donde los facultativos nada pudieron hacer por su vida. La Portavocía de la Municipalidad dirigió el siguiente parte: "Hoy, a las 17,30, el presidente Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, hoy alcalde de la Ciudad de Guatemala, falleció de un paro cardiorrespiratorio, secundario de un infarto, mientras practicaba deporte". El dirigente recibió honras fúnebres en el Palacio Nacional de la Cultura antes de ser sepultado, en un acto privado de la familia, en la finca de San Pedro Panorama, Antigua Guatemala, departamento Sacatepéquez. El Gobierno del presidente Jimmy Morales Cabrera emitió un comunicado en el que llamó a Arzú "un hombre que ofrendó su vida para la consolidación de un país democrático".

Álvaro Arzú, hijo adoptivo de la localidad vasca guipuzcoana de Hondarribia, de donde eran sus antepasados, tuvo tres descendientes, Roberto, Diego y María, con su primera esposa, Silvia García Granados, y dos más, Álvaro e Isabel, con su segunda cónyuge, Patricia Escobar Dalton. Esta última fue la candidata presidencial del PU en las elecciones de 2011, quedando en un discretísimo octavo lugar con 2% de los votos. Álvaro Arzú Escobar, nacido en 1985 y desde los 30 años secretario general y diputado nacional del PU, se convirtió en presidente del Congreso de Guatemala en enero de 2018. Tres meses después, el joven vivió in situ el súbito fallecimiento del padre, que se encontraba con él en el campo de golf cuando le sobrevino el fallo cardíaco.

(Cobertura informativa hasta 1/5/2018)