Violencia y resistencias: trabajadoras del hogar marroquíes tras el cierre de la Frontera Sur

Lucía Granda, Contratada predoctoral FPU, Departamento de Sociología, Universidad de Granada. lgranda@ugr.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-7728

Rosa M. Soriano-Miras, Profesora Titular, Departamento de Sociología, Universidad de Granada. rsoriano@ugr.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-2382

Antes de la pandemia de COVID-19, miles de mujeres marroquíes cruzaban diariamente la frontera entre Melilla y Marruecos para trabajar en el empleo del hogar, un sector consolidado como nicho de mujeres de baja formación, clase obrera y transfronterizas. Con el cierre fronterizo por el confinamiento en 2020, muchas decidieron permanecer en Melilla. En este contexto, siguiendo los preceptos de la teoría fundamentada y a través de entrevistas de corte biográfico, el artículo indaga en las estrategias de supervivencia desarrolladas por estas mujeres desde el cierre, por el que iniciaron un proceso ambivalente: por una parte, empeoraron sus condiciones laborales, lo que las exponía a mayores situaciones de violencia; pero, por otra, desarrollaron estrategias de resistencia y agencia asumiendo el papel de proveedora familiar, optando a un proceso de emancipación a través de oportunidades de inclusión y formación en la ciudad de Melilla.

El 14 de marzo de 2020, la frontera entre Marruecos y España (también llamada Frontera Sur) se cerró a raíz de la pandemia de la COVID-19. Previamente a ese día, las singularidades de la parte de la frontera que se encuentra entre Melilla (España) y la provincia de Nador (Marruecos) permitían que miles de marroquíes la cruzaran diariamente para trabajar en la ciudad española y volver a su hogar en Nador tras su jornada laboral; algunos tenían un contrato de trabajo transfronterizo, pero otros muchos miles trabajaban en la economía sumergida (Ferrer-Gallardo, 2008). Uno de los sectores en Melilla que más mano de obra demandaba era el del trabajo del hogar –caracterizado por su alto nivel de precariedad y feminización– en el que, según Parella (2003), muchas de las trabajadoras se enfrentan a una triple discriminación como mujeres, migrantes y de clase trabajadora.

Para analizar cómo se relacionan dichas categorías, este artículo examina la interacción entre las discriminaciones que experimentan estas trabajadoras transfronterizas usando un enfoque interseccional (Crenshaw,1991; Parella y Reyes, 2019). Al respecto, en el marco de las investigaciones centradas en la precariedad del trabajo transfronterizo desempeñado por mujeres en la Frontera Sur, destacan los trabajos de Fuentes-Lara (2019) sobre mujeres porteadoras, y de Galán (2012), Andreo (2013) y Ramírez (2020) sobre trabajadoras del hogar en Ceuta. Respecto al contexto de cierre fronterizo por la pandemia, cabe subrayar el trabajo de Floristán (2022), que pone el foco en las (in)movilidades en la frontera de Melilla-Nador –en el caso de menores no acompañados–, una frontera que ha sido menos estudiada que la frontera ceutí en relación con la situación de las trabajadoras transfronterizas.

Por ello, la investigación que aquí se presenta resulta pionera en cuestionarse cuáles han sido las estrategias de supervivencia de estas mujeres, cuya cotidianeidad está vinculada a un cierre fronterizo que duró más dos años y a las restricciones experimentadas cuando este terminó en mayo de 2022. Para superar las tensiones macro y micro (Magliano, 2015; Hill Collins, 2000) en el análisis, se indaga en el proceso dialéctico existente entre a) dinámicas de desigualdad que crean un marco de «violencia estructural»1 (Galtung, 1995),como son la falta de opciones en el mercado laboral y la desprotección ante violencias directas, o cómo se ha agravado su precariedad durante el cierre fronterizo, yb) su resistencia y agencia contra esta exclusión, al llevar a cabo acciones que desafían el rol tradicional femenino.

El artículo se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se contextualiza la movilidad laboral entre las regiones fronterizas, poniendo el foco en Melilla-Nador, en el marco de dinámicas de desigualdad global. A continuación, se señalan las claves teóricas del análisis interseccional que permiten situar las opresiones y situaciones de violencia en las movilidades, junto con la respuesta a través de la agencia/resistencia en estas trayectorias transfronterizas y transnacionales, además de explicarse la metodología utilizada –siguiendo la teoría fundamentada–. Posteriormente, se señala la categoría central («Si yo regreso a Nador, mi familia no tiene con qué comer») y se describe la emergencia de un proceso de emancipación ambivalente unido al trabajo del hogar, esto es: aunque los sistemas de opresión no desaparecen, sí que se matizan, ya que emergen acciones de resistencia a la violencia estructural destinadas a mejorar la calidad de vida de estas mujeres y de su familia, a través de procesos de autonomía personal vinculados a la migración. Por último, se cierra el estudio con una síntesis de los principales hallazgos.

Desigualdad global y movimientos transfronterizos: el caso de Melilla y Nador

En el flujo diario de miles personas que cruzaban la frontera entre Melilla y Marruecos antes del cierre de 2020 por la pandemia de COVID-19, no todas las que acudían a trabajar a la ciudad autónoma contaban con un contrato. De hecho, la exención de visado por parte de la ciudadanía de Nador para cruzar la frontera a Melilla a condición de no pernoctar en el país vecino permitía que miles de personas pudieran trabajar de forma irregular. Así, la mayor parte de los trabajadores que se desplazaba se empleaba en la economía sumergida, en la que se aceptaban los puestos más precarios siendo, además, una movilidad protagonizada principalmente por mujeres que realizaban trabajo doméstico (López Sala, 2012).

Este tipo de movilidades no responden únicamente a las desigualdades entre países2, sino que se enmarcan en dinámicas más amplias de desigualdad según la posición en el mercado global (Fajardo et al., 2022). Es el caso de la migración internacional laboral iniciada en los años noventa del siglo pasado desde el Sur Global hacia el Norte Global, caracterizada por desempeñar en los países receptores trabajos precarios y flexibles que los locales no están dispuestos a aceptar (Filippo y Pugliese, 1996). Esta división del trabajo contribuye a legitimar la desigualdad en el mercado laboral global como una de las aristas de la violencia estructural existente (Galtung, 1995; Fajardo et al., 2022). En la división entre Norte y Sur, la frontera no solo marca una limitación estática entre países, sino que las concepciones más recientes y flexibles de este fenómeno señalan que las fronteras surgen como creadoras de sentido y de diferenciación simbólica (Zapata, 2012; Firpo, 2019).

En este sentido, si bien los países del Norte Global practican una política de securitización y externalización de las fronteras ‒que ha generado una frontera vertical en Marruecos que bloquea el acceso de la población proveniente de África Subsahariana a la UE (Soriano-Miras, 2017)‒, en el caso de la frontera entre Melilla y Nador se produce además una paradoja. La lógica económica global toma forma en lo local. La triple valla de hasta seis metros de altura que separa ambos lados de la frontera no es que prohíba el paso de la población, sino que la filtra (Ferrer-Gallardo y Gabrielli, 2018). Una política de filtrado que, si bien no permite movimientos migratorios, sí fomenta movilidades circulares o transfronterizas de la ciudadanía de Nador y Melilla que han propiciado la aparición de territorios circulatorios (Tapia, 2017). Ello hace realidad la porosidad de la frontera debido a la interdependencia económica de ambas regiones fronterizas, tanto por el paso de trabajadores y trabajadoras como de mercancías (Ananou y Jiménez, 2016).

Movilidades marcadas por la intersección de sistemas de opresión

Dentro de las dinámicas de migración Norte-Sur, el trabajo del hogar y cuidados surge como nicho laboral clave para entender la migración/movilidad femenina. Este es un trabajo socialmente infravalorado y asociado al desempeño de mujeres o grupos más excluidos a los que no se les reconoce su valor económico de producción (Tronto, 2020). Desde la década de 1990, los procesos de migración por parte de las mujeres en busca de un empleo dejan atrás la visión de que la migración femenina se encuentre ligada a la reagrupación familiar (Soriano-Miras y Santos, 2002). De hecho, Sassen (2003) ya identificó la incorporación de mujeres en los circuitos transfronterizos tanto de forma regular como irregular buscando oportunidades laborales que su país de origen no les ofrecía, convirtiéndose en una pieza clave en el envío de remesas a escala global.

Bajo este fenómeno, se conforma una «cadena global de cuidados», en la que las mujeres migrantes sustituyen el rol tradicional de otras mujeres en el cuidado del hogar y la familia mientras dejan atrás su país de origen y el cuidado de los suyos (Hochschild, 2000), pasando a ser, en cierta medida, las perdedoras de la globalización. De esta forma, la emancipación de unas mujeres se sostiene en la reproducción social de ejes de poder sobre otras mujeres, como son el sistema de género, clase y condición de migrante desde el Sur Global. En una investigación sobre Ceuta, Ramírez (2020) señala la generación de categorías sociales de discriminación basándose en el régimen fronterizo, incluidas las etiquetas español/marroquí, y musulmán/no musulmán, las cuales se relacionan más con el racismo cultural (Soler, 2019) que con diferencias fenotípicas. Por este motivo, utilizamos el concepto de etnia en el análisis interseccional.

Pese a estas dinámicas de exclusión, sin embargo, la movilidad de estas mujeres y las estrategias que desarrollan muestran su capacidad de resistencia y agencia, conceptos que, en el caso de las mujeres procedentes del Sur Global, permiten ir más allá de la imagen de sujetos subalternos y sin disposición de decisión propia (Manzanera et al., 2013). La agencia se entiende como la capacidad de buscar el bienestar propio y realizar los intereses particulares por encima del «peso de las costumbres, tradiciones, voluntad trascendental u otros obstáculos, ya sean individuales o colectivos» (Mahmood, 2019: 7). Esta agencia se manifiesta en prácticas y actitudes que buscan resistir y superar situaciones de violencia construida a partir de una red de estructuras de opresión y discriminación, como son el género y la condición de migrante o refugiada (Contreras y Alcaide, 2021; Güell y Parella, 2021). En el caso del trabajo del hogar, este entramado de desigualdades provoca vulnerabilidad ante distintas expresiones de violencia hacia las empleadas (Paniagua, 2022). Así, el marco de violencia estructural propuesto para el análisis de estas trayectorias y supervivencia desde una perspectiva macro se crea considerando la intersección de diferentes sistemas de opresión (Hill Collins, 2000).

En este sentido, la interseccionalidad brinda la posibilidad de profundizar en este debate proponiendo estudiar el género en relación con otras categorías para captar una realidad compleja (Hill Collins y Bilge, 2020). Si bien la literatura sobre la interseccionalidad es bastante extensa (Cho et al., 2013; Tariq y Syed, 2018), los retos epistemológicos y metodológicos siguen siendo discutidos (Davis, 2020). A nivel metodológico, Phoenix (2006) alertaba del hecho de que quién analiza intersecciones tiene que tomar decisiones estratégicas sobre cuáles son las intersecciones más relevantes para grupos o individuos específicos en situaciones concretas. En este estudio se desarrolla un análisis intracategorial (McCall, 2005), al tener en cuenta solo a las mujeres empleadas de hogar. Dentro de este grupo, el análisis interseccional permite visibilizar como ejes de opresión el bajo nivel educativo, el empleo vinculado con los cuidados, la etnificación de la migración o la procedencia rural. En definitiva, se entienden las distintas categorías de opresión como interdependientes más que como categorías esencialistas separadas (Bastia, 2014).

Metodología utilizada

Como ya se ha apuntado, el objetivo de este artículo es explorar las estrategias de supervivencia desarrolladas por las trabajadoras del hogar marroquíes en Melilla durante el cierre fronterizo por la COVID-19 en marzo de 2020 y en los meses posteriores, también tras la reapertura en mayo de 2022. Se ha utilizado un planteamiento cualitativo siguiendo los preceptos de la teoría fundamentada enunciada por Glaser y Strauss (1999) y, concretamente, el enfoque de Charmaz (2012). Este método busca detectar similitudes y diferencias en los datos, hasta poder llegar a encontrar patrones de comportamiento en torno a procesos sociales (Carrero et al., 2012) sin perder de vista la subjetividad que se produce en estos procesos.

La técnica de producción de datos utilizada fue la entrevista biográfica. El guion de la entrevista se diseñó en torno a una serie de ejes temáticos que se fueron modificando a lo largo de la investigación. Entre otras cuestiones, se preguntó por la primera experiencia laboral en Melilla, las condiciones laborales como trabajadora del hogar, la familia y el ocio, las estrategias desarrolladas tras el cierre de la frontera, las experiencias/integración en Melilla, así como el proceso de regulación administrativa. Respecto a la concepción de trabajo del hogar, en esta investigación no se ha diferenciado entre el trabajo de cuidados y otras labores del hogar. Si bien estas actividades entrañan diferencias, las trabajadoras entrevistadas indicaron que, de forma mayoritaria, realizan ambos trabajos o lo han hecho en algún momento.

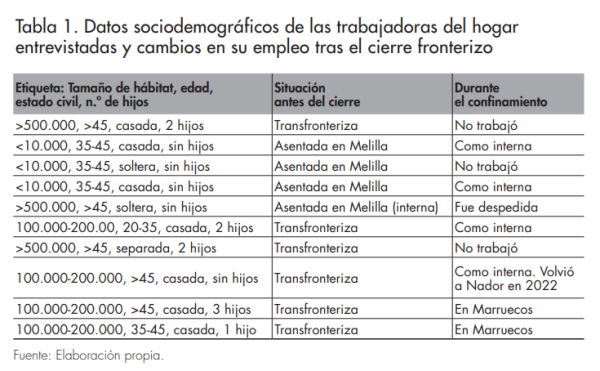

En cuanto al proceso de captación de trabajadoras del hogar para las entrevistas, se distinguen dos fases: la primera, a través de distintas ONG de Melilla y miembros de la red informal de las investigadoras, buscando la diversidad de fuentes en este primer contacto; la segunda, a través del método de bola de nieve a partir de las primeras entrevistas. El número de personas entrevistadas por medio de un mismo contacto nunca fue superior a dos, realizándose una selección que buscaba un muestreo por máxima heterogeneidad. Los criterios de selección fueron los siguientes: ser mayor de edad, de nacionalidad y lugar de residencia marroquí, y con un empleo como trabajadoras del hogar en el momento del cierre fronterizo. Se buscó variedad en los perfiles laborales: contratadas en régimen interno y externo, a media jornada y a jornada completa. En el momento de las entrevistas, ninguna de ellas tenía una contratación formal, aunque algunas se encontraban en proceso de arreglar la documentación tras la reapertura de la frontera. La tabla 1 da muestra de esta diversidad. Por motivos de la ética de la investigación y a fin de proteger el anonimato de las personas entrevistadas, no se dan datos exactos del lugar de origen ni la edad.

En las primeras oleadas del trabajo de campo, el muestreo fue abierto para encontrar situaciones que aportaran información relevante al objeto de estudio. Tras el análisis de las primeras entrevistas donde se iba delimitando el contorno de la teoría emergente, la investigación se orientó hacia informantes específicos que aportaron una mayor variabilidad de categorías en el estudio interseccional. Al llegar a la saturación teórica de categorías, dimensiones y propiedades, se concluyó el trabajo de campo tras diez entrevistas biográficas a trabajadoras del hogar que se habían quedado en Melilla y cinco a informantes clave: una periodista, una funcionaria de la Oficina de Extranjería, un empleado del hogar en Melilla y dos trabajadoras del hogar que se quedaron en Marruecos durante el cierre. La primera oleada se realizó en la primavera-verano de 2021 y la segunda tras la reapertura de la frontera, entre mayo y agosto de 2022.

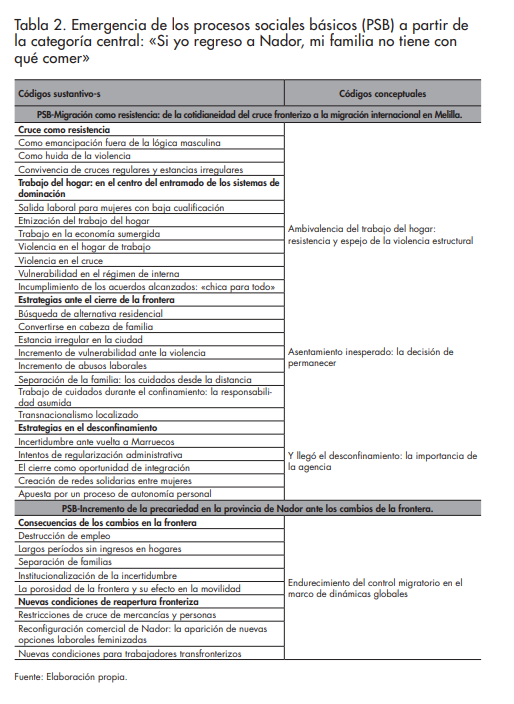

A lo largo del trabajo de campo, se realizó un proceso analítico en tres fases usando el software Atlas.ti 9. En primer lugar, se procedió a codificar línea a línea los incidentes hallados en la transcripción de las entrevistas, emergiendo así categorías en el primer nivel de codificación abierta para reducir conceptualmente la información en una palabra o frase clave. A continuación, se llevó a cabo la codificación axial y selectiva, en la que emergieron códigos de mayor nivel de abstracción que permitieron relacionar, reducir y conceptualizar los datos (véase tabla 2). Al final del proceso emergió la categoría central, siendo la que mayor variabilidad explicaba y el hilo conductor que relaciona los códigos conceptuales (Charmaz, 2012): «Si yo regreso a Nador, mi familia no tiene con qué comer». A su vez, esta permitió visibilizar dos procesos sociales básicos (PSB) que permiten la construcción de un modelo multinivel que pretende resolver las tensiones macro y micro (Magliano, 2015).

«Si yo regreso a Nador, mi familia no tiene con qué comer»

Ambivalencia del trabajo del hogar: resistencia y espejo de la violencia estructural

Las estrategias de resistencia de las trabajadoras del hogar marroquíes durante el cierre de la frontera no dejan de ser una continuación de las estrategias de supervivencia que iniciaron tiempo atrás y que se encuentran asociadas inexorablemente al trabajo del hogar. Este sector no solo está altamente feminizado, sino que aparece como una de las pocas salidas laborales para las mujeres sin estudios en la provincia de Nador: «Si has estudiado puedes trabajar de otra cosa. Si no tienes estudios, de limpieza nada más. Y en Marruecos de limpieza no te pagan, te explotan» (<10.000, 35-45, casada, sin hijos). En el acceso a la educación, el contínuum rural-urbano marca claras diferencias. Si bien en las últimas décadas el nivel de analfabetismo en las mujeres desciende y cada vez más niñas acceden a la escuela en el ámbito rural, en el año 2000 solo el 6,1% de las niñas de las zonas rurales tenían acceso a la educación frente al 56,3% en las áreas urbanas (HCP, 2021).

La falta de opciones se refleja en la investigación que Fuentes-Lara (2019) realizó en Ceuta al identificar el trabajo del hogar, el porteo y la prostitución como las alternativas laborales para mujeres con bajo nivel de estudios en la frontera. Ello también aparece en nuestra investigación: «Y hablando con porteadoras a pie de calle, me decían "es que yo o me dedico a esto o me dedico a limpiar casas" (…), otras mujeres, sobre todo las más jóvenes, decían “me meto a prostituta”»(periodista). El bajo nivel educativo emerge de manera clara desde el análisis interseccional.

En el imaginario colectivo de las mujeres con baja empleabilidad en Marruecos, el trabajo del hogar al otro lado de la frontera representa una mejora respecto a otros trabajos en su país de origen. No obstante, estas movilidades y sus experiencias laborales no están exentas de ambivalencias caracterizadas por situaciones de violencia: «Los mehanni3 pegan, pegan con palo. Antes del trabajo, llego con el zapato roto, con mucha cola, mucha gente. La frontera es como una guerra» (100.000- 200.00, 35-45, casada, 1 hijo). Esta actuación por parte de las fuerzas de seguridad fue encontrada también por Fuentes-Lara (2019) en la frontera de Ceuta y Tetuán contra las mujeres porteadoras. Las desigualdades de género se hacen presente en el cruce, tanto por los insultos que se reciben desde las fuerzas de seguridad como por el temor de estas mujeres durante el paso, donde hombres y mujeres hacen cola juntos: «los hombres se te echan encima» (>500.000, >45, soltera, sin hijos).

Según la legislación española, los trabajadores marroquíes transfronterizos que cruzaban al país vecino debían volver a Marruecos a pernoctar. Sin embargo, ya antes del cierre, algunas mujeres habían estado trabajando en régimen de interna o llevaban años residiendo de forma irregular en la ciudad sin ni siquiera poder empadronarse4, dificultando la trayectoria de incorporación a la ciudad, un efecto de las leyes al que Menjívar y Abrego (2012) denominan «violencia legal»; así, antes del cierre había una coexistencia de movilidades circulatorias y migraciones: «llevo 22 años aquí en Melilla viviendo con mi hermano (…) sin derecho a nada. Mi cuñada lo ha intentado un montón de veces, pero no quieren empadronarme» (<10.000, 35-45, soltera, sin hijos). Algunas llevaban meses en esta situación, otras, más de 30 años, aunque vuelven de forma recurrente a Nador para visitar y cuidar a su familia. En menor medida, nuestros relatos reflejan que esta migración no se emprendía únicamente por motivos económicos, sino que también era un recurso para escapar de la violencia de género o violencia en el hogar (Woo, 2014): «Mi familia me echaron, me pegaron. Mi marido me encierra, me quema…Y yo me marché y no quiero volver con mi familia» (>500.000, >45, separada, 2 hijos).

Respecto a las condiciones laborales en el lado español de la frontera previamente al cierre, algunas de estas mujeres experimentaron situaciones de abuso laboral asociadas a la informalidad en la que muchas trabajaban y vivían. Sirva como ejemplo la prohibición de salir de casa pese a ser su día de descanso o jornadas infinitas que acaban cuando la trabajadora iba a dormir. De igual modo, las tareas no se especifican por contrato, lo que se asocia a la flexibilidad que caracteriza el trabajo de cuidados desde el rol femenino tradicional. Se convierten en «chica para todo», combinando tareas de cuidado y limpieza, especialmente en el régimen de interna (Sanz Sáez, 2021): «Llevo los niños a la piscina, los llevo al colegio (…) Cuido de la abuela, la casa, la compra, el médico, todo...» (>500.000, >45, soltera, sin hijos).

Aquellas en régimen de internas también pueden manifestar incidentes similares, como sobrepasar de forma sistemática el horario establecido o sentirse maltratadas en su lugar de trabajo: «Me trata como un animal. Ella piensa, “ya está, no tiene trabajo en Marruecos y viene a Melilla”, pero me gusta que la gente me trate con respeto» (100.000- 200.000, 35-45, casada, 1 hijo). La frontera no solo establece una división del territorio, sino que tiene una dimensión simbólica que distingue entre «nosotros» y «los otros» creando imaginarios que racializan y marginan a los migrantes que los atraviesan (Guizardi et al., 2018). Así, otra dimensión clave de nuestro análisis es la etnización de las trabajadoras del hogar en Melilla.

Ramírez (2020) señala que la frontera hispano-marroquí tiene una capacidad performativa que renueva en cada cruce simbólica y materialmente la condición de trabajadoras del hogar como merecedoras de menos derechos. Andreo (2013) señala una etnización del empleo doméstico por el que las familias ceutíes empleadoras identificaban esta actividad con las mujeres de nacionalidad marroquí. Etnia, país de origen más pobre, bajo nivel educativo, género y clase se entrelazan para crear una figura en el imaginario colectivo destinada a los cuidados/trabajo del hogar cuyo salario sea bajo y sin necesidad de trabajar en la regularidad.

La intersección entre distintos sistemas de dominación (Fajardo et al., 2022; Hill Collins, 2000) origina una falta de oportunidades en Marruecos, violencia en el cruce o abusos en el lugar de trabajo; todo ello germina en una clara desprotección en un sector, además, que no tiene reconocido los mismos derechos siguiendo el Régimen Especial de Empleados de Hogar. Tanto es así, que las trabajadoras de hogar por su condición transfronteriza no fueron incluidas en las ayudas para empleadas del hogar que el Gobierno de España aprobó en abril de 2020 (Parella, 2021).

Asentamiento inesperado: la decisión de permanecer

Con el confinamiento, muchas de las mujeres que se quedaron en Melilla ni se lo habían planteado, ya que, o no eran conscientes de que se iba a cerrar la frontera, o no esperaban que fuese por más de 15 días. Sin embargo, estando allí, decidieron no volver a Marruecos cuando las autoridades dieron la oportunidad: «Se habilitó en cinco ocasiones, durante el cierre, corredores humanitarios por los cuales las personas de nacionalidad marroquí podían cruzar la frontera para volver a Marruecos» (funcionaria Oficina de Extranjería de Melilla). El motivo fue privilegiar la supervivencia de la familia al otro lado de la frontera, especialmente teniendo en cuenta los miles de empleos que se perdieron por este cierre en Nador: «Si yo regreso a Nador, mi familia no tiene con qué comer»

De manera repentina, se encontraron que su movilidad transfronteriza cotidiana se había convertido en migración, pero con la salvedad de que no había habido una fase de «premigración»: «Cuando cierran la frontera, no lo sabía. Y cuando llego a la frontera, vi a la gente llorar. “¿Qué pasa?”. Me decían: “Ya está cerrada la frontera”» (>500.000, >45, casada, 2 hijos). Los marcos teóricos preexistentes no permiten analizar la complejidad de la situación, al no seguir el proceso de migración internacional más convencional. Hasta el cierre, aquellas que llevaban un estilo de vida transfronterizo no habían desarrollado una vida en Melilla más allá de su jornada laboral. Por el contrario, al acabarla volvían a sus hogares donde iniciaban su segunda jornada con el cuidado de sus hijos, familiares mayores y el hogar (Hochschild, 1989). Con la clausura de la frontera, se crearon dinámicas más similares a un hogar transnacional y se renegoció el reparto de tareas: «Mi hija la mayor se ha quedado con su padre y el bebé se ha quedado con mi madre. Y no me conoce (…). Él va a verlo, a llevarles cosas...» (100.000- 200.000, 20-35, casada, 2 hijos). Tal y como señalan Guizardi et al., (2018), la distancia física como característica estructurante de las familias transnacionales debe ser replanteada. Concretamente, se puso en evidencia un transnacionalismo localizado, concepto que señala la paradoja de cómo las aspiraciones de movilidad chocan con límites estructurales para la circulación humana (Sobczyk et al., 2020).

Parella (2021), Bofill-Poch y Gregorio Gil (2021) coinciden en señalar la mayor vulnerabilidad que han sufrido las trabajadoras del hogar durante el confinamiento, así como los cambios que se han dado en el sector de los cuidados. Por ejemplo, el hecho de cambiar de régimen externo a interno en numerosos casos, lo que no siempre fue acompañado de una subida de sueldo a pesar de extenderse la jornada laboral y trabajar de lunes a domingo. «He estado un año y medio viviendo en su casa. Antes trabajaba de lunes a sábado. Cuando empieza la covid, trabajaba hasta el domingo, y no lo pagaban. Como estaba allí, tenía que trabajar» (100.000- 200.000, >45, casada, sin hijos).

De igual modo, en los casos en los que había violencia en el hogar, esta se intensificó. Se muestra un miedo por parte de estas mujeres a ser descubiertas viviendo de manera irregular en la ciudad, y, en los casos más severos, este miedo procede de las amenazas dentro del lugar de trabajo. De entre las situaciones más extremas fue el despido, durante el confinamiento, de una trabajadora que llevaba años como interna y que carecía de alternativa habitacional: «Estaba trabajando y la señora me ha pegado. (…) No tenía adónde ir (…). Ella se ha aprovechado de la frontera cerrada. Siempre me decía “te voy a enviar a Marruecos”. Siempre me amenazaba» (>500.000, >45, soltera, sin hijos). Como afirman Espinar y Mateo (2007), la violencia directa es el último paso de la violencia estructural y la cultural ‒relacionada con las ideas y actitudes‒ que se ejerce sobre estas mujeres, marcadas como «las otras» en relación con su etnia, clase, bajo nivel educativo, país de origen y situación irregular.

Todo ello confronta con el hecho de que, en la decisión para permanecer en Melilla, se asumiera la responsabilidad hacia las personas a las que cuidaban: «¿Te planteaste volver?/ No, porque los abuelos (los empleadores) no pueden estar solos. Siempre tiene que estar alguien»(100.000- 200.000, 20-35, casada, 2 hijos). Bofill-Poch y Gregorio Gil (2021) señalan la liminaridad existente en el trabajo de cuidados a la hora de diferenciar las relaciones laborales de las relaciones de afecto, lo que ha supuesto una sustantiva carga emocional y aislamiento social para estas mujeres durante el período de pandemia. No obstante, a pesar de compartir dinámicas de exclusión estructurales, por supuesto no todas las situaciones se tradujeron en abusos por parte de los empleadores. Estar en régimen interno durante el confinamiento supuso también una oportunidad de permanecer en Melilla, lo que permitió disfrutar de comodidades materiales y seguridad durante este período, además de seguir manteniendo su fuente de ingresos: «En la pandemia estaba viviendo con ella [su empleadora]. Me ha puesto un pedazo de tele. Por las tardes no trabajaba, estaba tranquila arriba y hacía videollamada. Tenía una habitación y estaba como en mi casa. Como una reina» (<10.000, 35-45, casada, sin hijos).

Y llegó el desconfinamiento: la importancia de la agencia

Haberse quedado en Melilla durante el cierre fronterizo implicó que pudieran desarrollar actividades en la ciudad y opciones de formación, como la asistencia a clases de castellano o de formación profesional en otros sectores como la hostelería. De hecho, la mayoría de las mujeres entrevistadas habían acudido a este tipo de formaciones, especialmente las relacionadas con el idioma. Soriano-Miras (2006) sostiene que, ante la soledad y el desánimo de mujeres marroquíes que llegan España, su capacidad de agencia se orienta hacia al asentamiento, en el que el aprendizaje de un nuevo idioma es clave. «Me he quedado un año encerrada aquí [casa de empleadores]. Nada más que pensando, pensado… Pero cuando he ido al colegio, las dos horas esas al menos no piensas. Y estoy con otras chicas, hablamos…Y así la vida ha ido mejor. Tengo muchas amigas ahora en clase» (100.000-200.000, 20-35, casada, 2 hijos).

Además de la función instrumental que supone el idioma, destaca la función expresiva del mismo. La asistencia a estas clases permite la interacción con otras mujeres en la misma situación, lo que además facilita la creación de redes solidarias de apoyo informal. Tal y como señalan Contreras y Alcaide (2021), frente a experiencias de exclusión propiciadas en el lugar de destino, también se articula como parte de la agencia una disposición a buscar espacios de inclusión que brinden oportunidades: «Yo me saqué el curso de manipulador de alimentos. Puedo buscar un trabajo. Puedes trabajar en un té, en la cocina, cafeterías, restaurante... Eso te ayuda. (…) Por eso yo quiero estudiar»(<10.000, >45, soltera, sin hijos). Además, estas mujeres perciben las calles de la ciudad más seguras que las de Nador, y algunas han referido disfrutar de mayores espacios de ocio. «Aquí me siento libre, la gente respeta, y... por la forma de hablar. Mejor que en Marruecos. Como allí [colegio donde aprende castellano] que estudio. Te ayuda la gente, voy a la piscina, sale la gente a la calle... mejor que en Marruecos» (>500.000, >45, casada, 2 hijos).

Sin embargo, a pesar de esta situación, la separación de la familia actúa como un elemento clave de tensión en la decisión de volver. Martínez-Buján (2016) afirma que en los procesos de retorno existen diferencias según género. El retorno de las mujeres no guarda una relación con los bienes materiales, sino que está circunscrito a las necesidades familiares y fallos en la organización de los cuidados: «No quiero irme para el campo, si no fuera por mi madre, no tengo nada que hacer allí. Por ella yo quiero volver» (<10.000, 35-45, casada, sin hijos).

El camino para conseguir la regularización administrativa a partir del trabajo doméstico (Lebrusán et al., 2019) queda descartado debido a la excepción del derecho a empadronarse vigente en Melilla para las trabajadoras marroquíes. Por lo tanto, el confinamiento ha favorecido que puedan articular los trámites legales para obtener la regulación administrativa en España: «Muchas de ellas han pedido el arraigo laboral si han podido justificar que han estado aquí estos dos últimos años teniendo una relación laboral de al menos seis meses con una jornada de al menos 30 horas a la semana» (funcionaria de la Oficina Extranjería de Melilla). Otras han iniciado un proceso de asilo político que posibilita su desplazamiento a la península: «Ella estaba trabajando aquí y se ha quedado encerrada. Y ha dicho, ¿qué hago aquí? Voy a buscar una vida mejor para mis hijos. Se ha ido con asilo para buscar papeles, no por el trabajo»(<10.000, >45, soltera, sin hijos). El dilema entre permanecer, pedir asilo o volver no se ha disipado con la reapertura de la frontera. Debido a que las nuevas condiciones en el control fronterizo se han visto endurecidas, si vuelven a Marruecos, no pueden volver a entrar a Melilla sin un contrato de trabajo de jornada completa.

Endurecimiento del control migratorio en el marco de dinámicas globales

Existe una relación directa entre las estrategias desarrolladas por las trabajadoras del hogar marroquíes en Melilla y los cambios que se han producido a nivel macro en la región de Nador. La decisión de permanecer en Melilla se vio reforzada ante la destrucción de empleo en la provincia debido al confinamiento y al cierre fronterizo: «No hay trabajo cuando cierra la frontera. La gente de Nador se muere de hambre. La gente que no tiene pasaporte de Melilla no tiene trabajo» (>500.000, >45, separada, 2 hijos).

Después de más de dos años, la frontera volvió a abrirse en mayo de 2022, pero las condiciones habían cambiado de manera muy sustantiva, siendo la más significativa la prohibición del paso de mercancías y la restricción del paso de personas. La novedad clave es el requisito inexcusable de sellar el pasaporte para el cruce de aquellas personas con un contrato laboral. «Una cuestión importante ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que permitía a los solicitantes de asilo en Melilla ir a la península. Esto generó un cierto nivel de alarma, porque podían venir muchos ciudadanos marroquíes a pedir protección internacional» (funcionaria de la Oficina Extranjería de Melilla).

Estas nuevas medidas solo se pueden entender en el marco de la estrategia de securitización y contención de los flujos internacionales del Sur Global a Europa, pero que tienen efectos de largo alcance para las trabajadoras del hogar en Melilla que permanecían de manera irregular. En la práctica, la apertura de la frontera no ha cambiado su situación, pues el retorno a Marruecos se torna como opción inviable. De llevarlo a cabo, no podrían volver a Melilla a seguir trabajando: «No puedes salir porque no puedes entrar hasta que te den el permiso de trabajo» (<10.000, >45, soltera, sin hijos). Estas nuevas condiciones han supuesto, en algunos casos, el despido de la trabajadora: «He estado trabajando y durmiendo con ellos [empleadores], me querían hacer los papeles. Pero cuando le dicen de Extranjería que tiene que poner seis horas (al día)5... Ya no quieren y me han echado (…) Me he tenido que volver a Marruecos» (100.000- 200.000, >45, casada, sin hijos).

Al otro lado de la frontera, aún sin confinamiento y con la frontera abierta, las opciones para estas mujeres sin formación son muy escasas y precarias. Una de las recientes alternativas al empleo del hogar en Marruecos es el trabajo en la industria manufacturera que se está empezando a establecer en la zona desde hace pocos años, en la confección o en la limpieza de pescado: «Están las manos de sangre de limpiar gambas»(>500.000, >45, separada, 2 hijos). La instauración de estas empresas forma parte de un proceso de reestructuración económica e industrial en la provincia de Nador relacionado con dinámicas globales (Trinidad et al., 2019), un proceso que ya se dio en la región de Tánger (Soriano-Miras et al., 2016). A largo plazo, se espera que esta reestructuración pueda paliar el desempleo estructural y la informalidad que sufre la región (Lakhloufi y El Majidi, 2021). Sin embargo, dentro de la economía global, el mercado capitalista incorpora a mujeres como trabajadoras genéricas, flexibles y sustituibles por otras que aceptan condiciones de sobreexplotación (Cobo, 2005: 299; Fajardo et al., 2022): «Marruecos hace fábricas para las mujeres nada más. ¿Los hombres dónde van a trabajar?» (empleado del hogar en Melilla).

A modo de síntesis

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las estrategias desarrolladas por las trabajadoras del hogar marroquíes que se quedaron en Melilla tras el cierre de la frontera entre España y Marruecos con el confinamiento hasta los primeros meses de reapertura. El enfoque interseccional utilizado es un instrumento que nos permite analizar cómo la interrelación entre los sistemas de opresión genera una clara violencia estructural; estas trabajadoras son mujeres con bajos recursos económicos nacidas en un país donde el acceso a la formación es limitado, especialmente en las zonas rurales, lo cual reduce sus opciones laborales a trabajos precarios y feminizados.

El cruce de Melilla en busca de mejores condiciones laborales no disipa estos ejes de poder de género y clase, sino que, al otro lado de la frontera, recaen sobre sus cuerpos otras opresiones; en Melilla son «las otras», son mujeres cuya etnia y país de origen del Sur Global las asocia con el trabajo del hogar ‒de por sí un trabajo en el que se reconocen menos derechos‒ y en una situación-administrativa en muchas ocasiones irregular y, por lo tanto, con mayor desprotección. Estas dinámicas de poder tocan tierra en su vida diaria y lugar de trabajo, creando una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos laborales e incluso enfrentando distintas formas de violencia: incumplimiento de las horas y tareas pactadas, agresiones físicas y verbales, negación de vacaciones, etc.

El cierre de frontera agravó la situación de vulnerabilidad. En los casos en los que había violencia directa, esta se intensificó, llegando a darse expulsiones del hogar durante el confinamiento sin alternativa habitacional. La carga emocional de los cuidados también se incrementó, al dedicar estas mujeres más horas de las pactadas (que ya eran excesivas), sin posibilidad de tiempo para el ocio, y quedar separadas de sus propias familias, lo que agravaba la situación de incertidumbre. Una situación que, con la reapertura de la frontera, no ha mejorado. Previamente, contar con la ciudadanía de Nador o Melilla bastaba para cruzarla, lo que posibilitaba que las trabajadoras marroquíes acudieran a trabajar, aunque fuera de manera irregular. Las nuevas medidas de control fronterizo exigen, para cruzar, tener un contrato a jornada completa ‒que muy pocos empleadores se pueden permitir‒ y sellar el pasaporte al entrar y salir. Esta situación impide volver a Marruecos a aquellas mujeres que se quedaron trabajando durante el cierre y que no tienen opciones de conseguir un contrato de trabajo; si vuelven, perderían su fuente de ingresos.

En definitiva, el trabajo doméstico al otro lado de la valla presenta la ambivalencia de ser el espacio donde al mismo tiempo que se reproducen las dinámicas de exclusión y toma forma la violencia estructural, se ofrece la posibilidad de ejercer acciones de agencia/resistencia. La decisión de quedarse en Melilla para asumir el rol de cabeza de familia desafiando el rol femenino tradicional aparece con claridad en la investigación. Permanecer en Melilla, no solo les ha permitido ser la proveedora principal de la familia, sino que muchas han iniciado un proceso de asentamiento en la ciudad enfocado a la mejora de su bienestar, como es el acceso a formación o el desarrollo de opciones de ocio incompatibles con su vida en Marruecos. El retorno les habría supuesto perecer económicamente y optar únicamente a trabajos más precarios y feminizados que se están desarrollando en la provincia de Nador como parte de las dinámicas de relocalización global. Y si bien no han dejado de mirar de reojo a los familiares que han dejado atrás, su estancia en la ciudad ha implicado una oportunidad de emancipación.

Tras el proceso descrito, la pregunta aparece de manera inequívoca: la inserción de las mujeres en el mercado laboral en el marco de la economía global, ¿ayuda a su emancipación si se produce en un terreno de desigualdad? Los datos indican que, paradójicamente, si bien la situación laboral en Melilla está marcada por una fuerte vulnerabilidad, precariedad e incluso violencia, la migración o búsqueda de trabajo en Melilla se conforma como el mayor acto de resistencia al que pueden optar, en la búsqueda de unas condiciones de vida mejor que les permitan huir de las dinámicas de explotación global y del fuerte sistema patriarcal que viven en su país. El proceso de emancipación en esta nueva migración es muy frágil y ambivalente. Tal y como afirma Parella (2012), a pesar de las estructuras de opresión experimentadas en el entorno laboral, su significado «emancipador» debe interpretarse considerando su condición social premigratoria.

Referencias bibliográficas

Ananou, Ouasim y Jiménez, Francisco. «La movilidad transfonteriza: el caso de Melilla-Nador». Revista de Humanidades, n.º 28 (2016), p. 169-196 (en línea) https://doi.org/10.5944/rdh.28.2016.16498

Andreo Tudela, Juan Carlos. Diagnóstico de la situación sociolaboral de las trabajadoras transfonterizas del servicio doméstico y planteamientos prácticos para su regulación en el contexto de Ceuta. Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013

Bastia, Tanja. «Intersectionality, Migration and Development». Progress in Development Studies, n.º 14 (2014), p. 237-248 (en línea) https://doi.org/10.1177/1464993414521330

Bofill-Poch, Silvia y Gregorio Gil, Carmen. «Tú no tienes donde ir (y yo sí). De cómo el miedo al contagio impacta en las trabajadoras migrantes empleadas en el hogar». Migraciones, n.º 53 (2021), p. 143-170 (en línea) https://doi.org/10.14422/mig.i53y2021.006

Carrero, Virginia; Soriano-Miras, Rosa María y Trinidad, Antonio. Teoría Fundamentada. Ground Theory. El desarrollo de teoría desde la generalización conceptual. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012.

Charmaz, Kathy. «The Power and Potential of Grounded Theory». Medical Sociology, n.º 6 (2012), p. 2-15.

Cho, Sumi; Crenshaw, Kimberlé y McCall, Leslie. «Toward a Field of Intersectionality Studies».Signs, n.º 38 (2013), p. 785-810 (en línea) https://doi.org/10.1086/669608

Cobo, Rosa. «Globalización y nuevas servidumbres de las mujeres». En: Amorós, Celia y de Miguel, Ana (eds.). Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo. Madrid: Minerva, 2005, p. 265-300.

Contreras, Paola y Alcaide, Vanessa. «Mujeres inmigrantes latinoamericanas: procesos de agencia en contextos de vulnerabilidad». Papers, vol. 4, n.º 106 (2021), p. 1-25 (en línea) https://doi.org/10.5565/rev/papers.2940

Crenshaw, Kimberlé. «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color». Stanford Law Review, vol. 6, n.º 43 (1991), p. 1.241-1.299 (en línea) https://doi.org/10.2307/1229039

Davis, Kathy. «Who Owns Intersectionality? Some Reflections on Feminist Debates on How Theories Travel». European Journal of Women's Studies, vol. 2, n.º 2 (2020), p. 113-127.

Espinar, Eva y Mateo, Ángel M. «Violencia de género: reflexiones conceptuales, derivaciones prácticas». Papers: Revista de Sociologia, n.º 86 (2007), p. 189-201.

Fajardo, Rocío; Soriano-Miras, Rosa M. y Trinidad, Antonio. «Intersectionality Applied to the Study of Global Economy». Third World Thematics, n.º4 (2019), p. 44-62 (en línea) https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1622441

Fajardo, Rocío; Soriano-Miras, Rosa M. y Trinidad, Antonio. «Relaciones de género en la industria exportadora marroquí: Casablanca como caso de estudio». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 131 (2022), p. 163-184 (en línea) https://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.163

Ferrer-Gallardo, Xavier. «The Spanish–Moroccan Border Complex: Processes of Geopolitical, Functional and Symbolic Rebordering». Political Geography, n.º 27 (2008), p. 301-321.

Ferrer-Gallardo, Xavier y Gabrielli, Lorenzo. Estados de excepción en la excepción del Estado. Barcelona: Icaria, 2018.

Filippo, Elena y Pugliese, Enrico. «Le nuove migrazioni internazionali e modelli migratori nei paesi del Sud Europa». Inchiesta, n.º 113 (1996), p. 49-57.

Firpo, M. Emilia. «Fronteras simbólicas. Aproximación a las discusiones sobre los procesos regulados de construcción de la otredad». Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía, n.º 4 (2019), p. 47–57 (en línea) https://doi.org/10.29112/ruae.v4.n1.3

Floristán, Elisa. «Acompañando a Mohamed: Reflexiones en torno al movimiento de la juventud harraga». Revista de Antropología Experimental, n.º 22 (2022), p. 307-317.

FMI-Fondo Monetario Internacional. «World Economic Outlook database». IMF, (abril de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 02.03.2022] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April

Fuentes-Lara, Cristina. La situación de las porteadoras en la frontera sur de Europa: el caso de Ceuta [Monografías n.º 316]. Madrid: CIS, 2019.

Galán, Nuria. Mujeres transfronterizas: marroquíes empleadas del hogar en Ceuta. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012.

Galtung, Johan. Investigaciones teóricas, Sociedad y cultura contemporáneas. Madrid: Tecnos, 1995.

Glaser, Barney y Strauss, Anselm. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Nueva York: Aldine de Gruyter, 1999.

Güell, Berta y Parella, Sònia. «Guidelines on how to include the gender perspective in the analysis of migration narratives». Zenodo, (29 de junio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 12.07.2022] https://doi.org/10.5281/zenodo.5040804

Guizardi, Menara; Valdebenito, Felipe; López, Eleonora y Nazal, Esteban. «¿Transnacionales o transfronterizas? Repensando las experiencias migratorias familiares en zonas de frontera». En: Gonzálvez, Herminia y Cienfuegos, Javiera (coords.). Familias transnacionales. Un campo en construcción en Chile. Santiago de Chile: Crann editors, 2018, p. 147-182.

HCP-High Commission for Planning. «The Moroccan woman in figures: 20 years of progress». HCP, Centre National de Documentation, (2021) (en línea) [Fecha de consulta: 17.07.2022] https://www.hcp.ma/downloads/Femme-marocaine-en-chiffres_t18705.html

Hill Collins, Patricia. BlackFeminist Thought: Knowledge, consciousness and the politics of empowerment. Nueva York: Routledge, 2000.

Hill Collins, Patricia y Bilge, Sirma. Intersectionality. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

Hochschild, Arlie. The second shift: working parents and the revolution at home. Nueva York: Viking Press, 1989.

Hochschild, Arlie. «Las cadenas mundiales de afecto y de asistencia y la plusvalía emocional». En: Hutton, Will y Giddens, Anthony (eds.). En el límite. La vida en el capitalismo global. Barcelona: Tusquets, 2000, p. 188-209.

Lakhloufi, Tarek y El Majidi, Brahim. «The Nador west med port complex serving the territorial attractiveness of the eastern region: Qualitative study». International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Eco-nomics, n.º 2 (2021), p. 330-343.

Lebrusán, Irene; Cáceres, Pierina y Brey, Elisa. «El servicio doméstico como vía de acceso a la regularización administrativa en España». AnuarioCIDOB de la Inmigración 2019, (2019), p. 246-272 (en línea) https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2019.246

López Sala, Ana. «Donde El Sur Confluye Con El Norte: Movimientos Migratorios, Dinámica Económica y Seguridad En Las Relaciones Bilaterales Entre España y Marruecos». Documentos CIDOB Migraciones, n.º 24 (2012), p. 1-12.

Magliano, María José. «Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos». Revista Estudios Feministas, vol. 2, n.º 23 (2015), p. 691-712 (en línea) https://doi.org/10.1590/0104-026X2015v23n3p691

Mahmood, Saba. «Teoría feminista y el agente social dócil: algunas reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto». Papeles del CEIC, n.º 202 (2019), p. 1-31.

Manzanera, Roser; López, Fernando y Lizárraga, Carmen. «Cambios socioeconómicos en Tanzania y su influencia en las relaciones de género y en las estrategias de las mujeres rurales». En: Suárez, Beatriz y Moreno, Susana (coords.). Repensando África. Perspectivas desde un enfoque multidisciplinar. Sevilla: Habita-Africa, 2013, p. 111-133.

Martínez Buján, Raquel. «La experiencia del retorno de los migrantes bolivianos desde España: la toma de la decisión y la reinserción en origen desde una perspectiva de género». Amérique Latine Histoire et Mémoire, n.º 31 (2016) (en línea) https://doi.org/10.4000/alhim.5506

McCall, Leslie. «The Complexity of Intersectionality». Signs, n.º 30 (2005), p. 1.771-1.800.

Menjívar, Cecilia y Abrego, Leisy «Legal Violence: Immigration Law and Lives of Central American Immigrants». American Journal of Sociology, n.º 117 (2012), p. 1.380-1.421.

Paniagua de la Iglesia, Tania. «En territorio hostil: una aproximación cualitativa a experiencias de violencia entre empleadas de hogar migrantes». Revista Internacional de Sociología, n.º80 (2022) (en línea) https://doi.org/10.3989/ris.2022.80.2.20.97

Parella, Sònia. Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Barcelona: Anthropos, 2003.

Parella, Sònia. «Familia transnacional y redefinición de los roles de género. El caso de la migración boliviana en España». Papers, vol. 3, n.º 97 (2012), p. 661-684.

Parella, Sònia. «El sector del trabajo del hogar y de cuidados en España en tiempos de COVID-19». Anuario CIDOB de la Inmigración2020, (2021), p. 102-114 (en línea) https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2020.102

Parella, Sònia y Reyes, Liliana. «Identidades interseccionales: mujeres migrantes poblanas con estatus migratorio indocumentado en Nueva York». En: Gonzálvez Torralbo, Herminia; Fernández-Matos, Dhayana y González-Martínez, María (comps.). Migración con ojos de mujer. Una mirada interseccional. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2019, p. 85-118.

Phoenix, Ann «Interrogating Intersectionality». Women, Gender and Research, n.º 15 (2006), p. 21-30.

Ramírez, Ángeles. «Femmes sans frontières: Service domestique transfrontalier à Sebta1». Hespéris-Tamuda, n.º 3 (2020) p. 217-236.

Sanz Sáez, Concepción. «La precarización como realidad de mercado. La frontera entre el empleo doméstico y el trabajo de cuidados». Lex Social: Revista De Derechos Sociales, n.º 11 (2021), p. 509-533.

Sassen, Saskia. Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños, 2003.

Sobczyk, Rita; Soriano-Miras, Rosa y Caballero, Andrés. «Transnacionalismo Localizado: Las Paradojas De La migración En La Era De La Inmovilidad Involuntaria». Migraciones Internacionales, n.º 11 (2020), p. 1-22.

Soler Castillo, Sandra. «El discurso del racismo: estructuras y estrategias discursivas». Colombian Applied Linguistics Journal, vol. 2, n.º 21 (2019), p. 194-207.

Soriano-Miras, Rosa. «La inmigración femenina marroquí y su asentamiento en España. Un estudio desde la Grounded Theory». Revista Internacional de Sociología, n.º 43 (2006), p. 169-191.

Soriano-Miras, Rosa. «La posición geopolítica marroquí como frontera vertical de la Unión Europea». CienciaUAT, n.º 12 (2017), p. 52-69.

Soriano-Miras, Rosa y Santos, Carmen. «El perfil social de la mujer inmigrante marroquí en España y su incidencia en la relación intercultural». Papeles de geografía, n.º 36 (2002), p. 171-184.

Soriano-Miras, Rosa; Trinidad, Antonio y Barros, Francisco. «Las fronteras de la economía global localizada. El caso hispano-marroquí». En: Trinidad, Antonio y Sánchez, Mariano (eds.). Marcos de análisis de los problemas sociales. Madrid: La catarata, 2016, p. 279-296.

Tapia, Marcela. «Las Fronteras, La Movilidad y Lo Transfronterizo: Reflexiones Para Un Debate». Estudios Fronterizos, n.º 37 (2017), p. 61-80.

Tariq, Memoona y Syed, Jawad. «An Intersectional Perspective on Muslim Women’s Issues and Experiences in Employment». Gender, Work and Organization, n.º 25 (2018), p. 495-513.

Trinidad, Antonio; Entrena, Francisco y Solís, Marlene. «Globalization as the Worldwide Context for Understanding Local Dynamics». En: Trinidad, Antonio; Soriano-Miras, Rosa; Solís, Marlene y Kopinak, Kathryn (eds.). Localized Global Economies on the Northern Borderlands of Mexico and Morocco. Londres: Palgrave Macmillan, 2019, p. 13-47.

Tronto, Joan. Riesgo o cuidado. Buenos Aires: Fundación Medifé, 2020.

Woo, Ofelia. «Las migrantes mexicanas en el proceso de migración hacia Estados Unidos». Revista Encuentros, n.º 1 (2014), p. 125-149.

Zapata, Ricard. «Teoría Política de la Frontera y la movilidad humana». Revista Española de Ciencia Política, n.º 29 (2012), p. 39-66.

Notas:

1- Galtung (1995: 320) entiende que la violencia estructural «está edificada en la estructura, y se manifiesta como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de vida distintas».

2- En el año 2020, Marruecos se encontraba en el número 58 en la economía mundial según el PIB, mientras que España ocupaba el número 14 (FMI, 2021).

3- Fuerzas paramilitares auxiliares marroquíes.

4- Según la resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local

(«BOE» núm. 122, de 02/05/2020).

5- Serían las horas necesarias para solicitar un contrato a jornada completa.

Palabras clave: España, Marruecos, empleadas del hogar, frontera Melilla-Nador, trabajo transfronterizo, violencia estructural, migraciones

Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto «Los procesos sociales en la tienda virtual: La compra de ropa de vestir después de la COVID-19» financiado por la Junta de Andalucía (2021-2022) (Código: PY20_00343). Asimismo, la participación de la doctoranda Lucía Granda está financiada por el Ministerio de Universidades de España a través del programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Cómo citar este artículo: Granda Ortells, Lucía y Soriano Miras, Rosa María. «Violencia y resistencias: trabajadoras del hogar marroquíes tras el cierre de la Frontera Sur». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p. 91-112. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.91

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 91-112

Cuatrimestral (enero-abril 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.91

Fecha de recepción: 08.11.22 ; Fecha de aceptación: 17.01.23