Veinte años de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS)

Fecha de recepción: 01.07.20

Fecha de aceptación: 11.01.21.

Itziar Mujika Chao, Profesora e investigadora, Departamento de Ciencia Política y de la Administración, y Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). itziar.mujika@ehu.eus. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6149-0400

Cómo citar este artículo: Mujika Chao, Itziar. «Veinte años de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS)». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 127 (abril de 2021), p. 15-38. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.15

Resumen: Este artículo realiza un análisis crítico de la trayectoria de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), coincidiendo con el vigésimo aniversario de la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El texto recorre la trayectoria de la agenda MPS a través del examen de sus principales características, fortalezas, vacíos y debilidades. ¿Cuáles son las principales críticas que esta serie de medidas en la agenda MPS, así como su implementación, han recibido? La respuesta a esta pregunta habilita la posibilidad de vislumbrar las principales debilidades de la agenda, así como sus retos más importantes para el futuro.

Palabras clave: Naciones Unidas, resolución 1325 del Consejo de Seguridad, mujeres, construcción de paz, seguridad, género, conflictos, agenda MPS

Este trabajo se ha realizado dentro del marco del Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional (IT1037- 16) del Sistema Universitario Vasco, financiado por el Gobierno Vasco y catalogado como Grupo de Investigación categoría A.

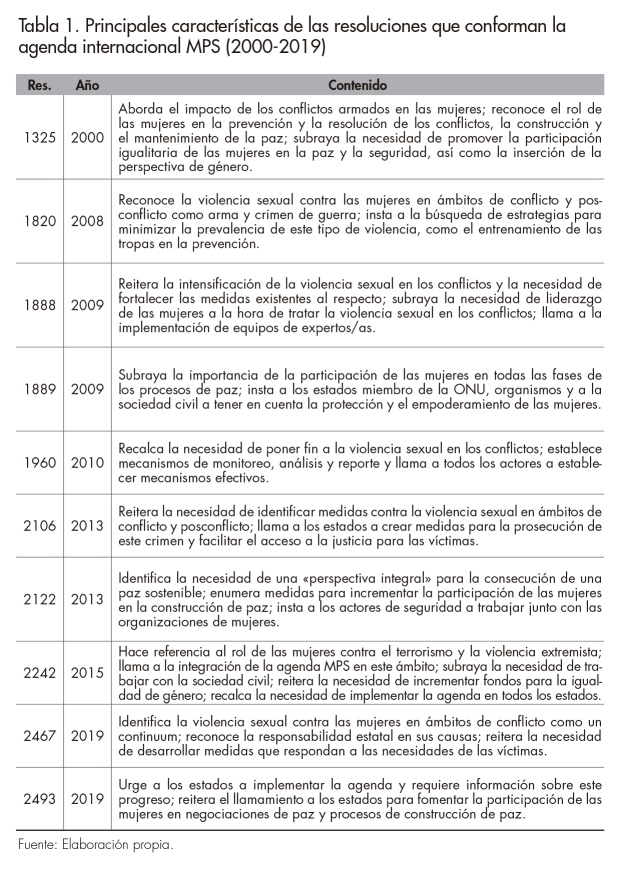

En 1995, miles de mujeres activistas de todo el mundo se reunieron en Beijing en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual supuso un punto de inflexión en la agenda global para la igualdad de género. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 1995) dejaron clara la urgencia de tratar el impacto de los conflictos armados en las mujeres e impulsaron el crecimiento de un movimiento transnacional de mujeres a favor de la paz (Naraghi-Anderlini y El-Bushra, 2004: 13). Cinco años más tarde, en octubre de 2000, los esfuerzos de la Plataforma de Beijing, del posterior Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como de la sociedad civil –principalmente organizaciones de mujeres y activistas feministas– se formalizaron a través de la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (R1325)1, la cual, a su vez, abriría el paso al desarrollo de lo que en la actualidad se identifica como la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) mediante di- versas resoluciones posteriores adoptadas bajo este mismo título: las resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019). Si bien la R1325 se refiere a las diferentes consecuencias de los conflictos y la violencia para las mujeres, subraya el papel agencial de estas en la prevención de los conflictos y la construcción de la paz, identifica ciertas variantes en su participación en los conflictos, e insta a las misiones de mantenimiento de la paz y cuerpos de seguridad a incluir a más mujeres en sus filas; las resoluciones posteriores hacen referencia a los tipos específicos de violencias contra las mujeres, centrándose mayormente en la violencia sexual, el rol de las mujeres en la prevención de la violencia extremista y el terrorismo, o en la necesidad de financiar las actividades identificadas en las resoluciones precedentes, entre otros aspectos2.

El objetivo de este artículo es realizar un análisis crítico de la trayectoria de la agenda internacional MPS, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la adopción de la R1325 y la iniciación de la agenda. Para ello, se efectúa un breve recorrido de la trayectoria de la agenda, con el fin de identificar sus principales características, fortalezas y debilidades. A través de la pregunta: ¿cuáles son las principales críticas que esta serie de medidas, así como su implementación, han recibido desde los contextos en los que están siendo imple- mentadas?, se podrán vislumbrar los principales retos a los que se enfrenta la agenda en la actualidad. En la primera parte del artículo se lleva a cabo un análisis de la evolución y las principales características y fortalezas de la agenda y, en la segunda, se identifican sus principales debilidades y vacíos a través de los debates más destacados que han surgido al respecto, tanto a nivel teórico como en diferentes contextos donde está siendo implementada. Por último, a modo de conclusión, se apuntan algunos retos para la buena consecución de la agenda MPS.

De la R1325 a la R2493: principales rasgos y fortalezas de la agenda internacional MPS

Lo que en la actualidad conocemos como la agenda internacional MPS se ha constituido, a lo largo de dos décadas, a través de un total de 10 resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). De estas 10 resoluciones, ha sido la primera, la R1325 –adoptada de forma unánime el 31 de octubre de 2000–, la que ha tenido un impacto más profundo. Con el objetivo de incrementar la participación igualitaria de las mujeres como actoras activas en todas las instituciones y espacios de toma de decisiones –a escala local, regional e internacional– en ámbitos de conflicto y construcción de paz, así como incorporar la perspectiva de género en todas las operaciones de mantenimiento de paz (ONU, 2000), la resolución introdujo en el centro de los debates del Consejo de Seguridad el hecho de que las mujeres y los hombres viven los conflictos de forma diferente por motivos de género y, por lo tanto, también tienen experiencias diferentes en el marco de dichos conflictos. Por ello, llama a la protección de los derechos de las mujeres ante todo tipo de violencia contra ellas y urge a su participación en los procesos de negociación y resolución de conflictos y en la implementación de los acuerdos. Una de las principales novedades que introdujo esta resolución es el reconocimiento de las mujeres «como sujetos con voz y agenda propias» y «agentes activos», coexistiendo ambas visiones en el redactado –y posterior agenda– (Magallón, 2008). La R1325 se convirtió, así, en un referente con el potencial de proteger a las mujeres en los conflictos armados y posibilitar su participación en los procesos de reconstrucción posbélica (Alice, 2009: 50), a pesar del contexto en el que se promovía, es decir, en el órgano de la ONU que ha sido, tradicionalmente, identificado como reflejo del poder y el privilegio masculino (Cohn, 2008: 186). Ello supuso un «giro normativo» (Barbé, 2016), ya que esta resolución ha sido mayormente responsable de la inclusión de la perspectiva de género en la agenda internacional sobre paz y seguridad a través de su implementación en organizaciones multilaterales y bilaterales, así como de organizaciones no gubernamentales (ONG) (Mendia, 2014). Desde el año 2000, un total de 83 estados miembros de la ONU (el 43%) han adoptado Planes de Acción Nacional (PAN) para la implementación de la resolución, a fecha de diciembre de 20193, y son varias las organizaciones internacionales que han adoptado políticas o planes para la implementación de la resolución o están trabajando en ello. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Africana (UA) o la Unión Europea (UE), por ejemplo, hacen referencia a la R1325 o trabajan en su implementación desde 2007, 2014 y 2008, respectiva- mente (OTAN, 2007; Unión Africana, 2016; Consejo de la UE, 2008)4. Asimismo, la R1325 se ha convertido en el documento base para muchas organizaciones de mujeres y activistas feministas, sobre todo para aquellas en ámbitos de (pos)conflicto armado: organizaciones de mujeres y movimientos feministas en Rwanda, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Timor Leste, Liberia o República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, las cuales se han aferrado a ella porque se trata de la única herramienta a escala internacional que coincide con las denuncias y reivindicaciones que estas organizaciones llevaban años defendiendo (Smith, 2019; Deiana, 2018; Berry, 2019; Mujika Chao, 2019a; Mendia et al., 2017; Mendia, 2014; etc.).

Con el tiempo, la agenda MPS se ha desarrollado a través de nueve resoluciones más –hasta hoy–, las cuales hacen referencia y amplían el marco normativo abierto por la R1325. En conjunto, hacen hincapié en la identificación de la violencia sexual como arma y crimen de guerra –y su continuidad después de la finalización de los conflictos–, en el rol de las mujeres contra el terrorismo y el extremismo vio- lento, y en la necesidad de incrementar fondos para la igualdad de género, así como crear mecanismos para la efectiva implementación de la R1325. En este sentido, se pueden identificar tres pilares principales en la agenda MPS: la prevención de la violencia contra las mujeres o las consecuencias de la violencia para las mujeres; la participación de las mujeres en los ámbitos de la paz y la seguridad y sus instituciones principales; y la protección de los derechos de las mujeres y sus cuerpos5. Estos tres pilares se han entrecruzado constantemente en las últimas dos décadas, mientras dos aspectos han ganado más fuerza: la protección y la participación, frente a la prevención de la violencia, ámbito que, se puede afirmar, ha sido minimizado (George et al., 2019: 314). La tabla 1 en la página siguiente resume, a grandes rasgos, las principales características de cada resolución dentro de la agenda MPS (hasta junio de 2020).

La agenda ha sido calificada como exitosa a nivel internacional, ya que ha sido la responsable de la visibilización de las reivindicaciones que organizaciones de mujeres y movimientos feministas han venido reclamando desde hace décadas. Además, contiene diversas fortalezas normativas: en general, la comunidad internacional y los estados han comenzado a comprender la importancia de crear medidas necesarias para la participación de las mujeres y la prevención de la violencia contra ellas; se ha puesto en marcha un marco normativo en relación con la violencia sexual en los conflictos, así como diversas herramientas al respecto, como el Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos o diversos mecanismos de monitoreo e información en el Consejo de Seguridad; se ha constatado también que, desde la adopción de la R1325, en general, se han incrementado las referencias a las mujeres en las negociaciones y acuerdos de paz (pasando de un 11% de referencias a un 27%, hasta 2015); respecto a las referencias a las mujeres en los procesos apoyados por la ONU, por ejemplo, estas alcanzaron el 67% en 2014; y, finalmente desde la adopción de la R1325, en general, se han incrementado las referencias a las mujeres en las negociaciones y acuerdos de paz (pasando de un 11% de referencias a un 27%, hasta 2015 ); y, finalmente, la ayuda humanitaria y los fondos para el desarrollo dirigidos a estados frágiles o en conflicto, con el objetivo de contribuir en la igualdad de género, se han cuadruplicado desde la adopción de la R1325, cuando anteriormente eran casi inexistentes (Coomaraswamy, 2015: 13-14). En este sentido, el número de mujeres en posiciones de toma de decisión en la arquitectura institucional de la ONU se ha visto también visiblemente incrementado. A pesar de ello, como se verá a continuación, estas fortalezas se han visto ensombrecidas por los diversos problemas de implementación que las dos décadas de trayectoria de la agenda han puesto de manifiesto.

Vacíos y debilidades de la arquitectura MPS

Las diferentes dificultades que se han encontrado ante la implementación de la R1325 en diversos puntos geográficos han provocado, en general, una amplia mezcla de posiciones al respecto. Así, se han visibilizado, a grandes rasgos, los vacíos y las debilidades de la agenda que impiden que se ponga en práctica su potencial de forma integral: el número de mujeres en órganos de toma de decisiones es aún mínimo, la lucha a favor de los derechos de las mujeres se encuentra marginada a la sociedad civil (Mendia, 2014), y el activismo ligado a la agenda MPS, en muchos casos, es considerado como residual. Asimismo, la adopción de Planes de Acción Nacional (PAN) para la implementación de la R1325 no se ha traducido en la mejora de las vidas de las mujeres o en fomentar su participación política (Ní Aolaín et al., 2011). A lo largo de las dos décadas de trayectoria de la agenda, decenas de estudios y experiencias de organizaciones de mujeres en espacios de conflicto y posconflicto han identificado y manifestado estos vacíos y dificultades, los cuales podrían clasificarse en dos grupos: por una parte, los relacionados con el nivel discursivo, el cual denota el contexto del que proviene la propia agenda y que, a menudo, no coincide con las necesidades de los contextos en los que esta ha de implementarse; y, por otra parte, los relativos a su (falta de) implementación, tanto a nivel internacional como regional y local. Los siguientes subapartados aúnan de forma específica estos vacíos y dificultades.

Esencialismo de género

Una de las principales críticas que se ha realizado a la R1325, y también a la agenda en general, es que hace referencia explícita a las mujeres y deja de lado las estructuras de poder basadas en el género en las que se sitúa su cotidianeidad, cuyos efectos se perpetúan y refuerzan en contextos de conflicto y posconflicto (Eifler y Seifert, 2009; Giles y Hyndman, 2004; Cockburn y Zarkov, 2002). Pese a que la agenda se identifica como una herramienta para la aplicación de la perspectiva de género, las resoluciones, en su conjunto, se refieren más al concepto de mujer que al de género, tendencia que ha sido identificada como «esencialista». Un «esencialismo de género» que provoca que la agenda sea vulnerable a un patrón de implementación específico que conforma las expectativas patriarcales de las mujeres y sus roles, refuerza su identidad como víctimas y apoya posiciones apolíticas para, irónicamente, fomentar la participación y el liderazgo de las mujeres en la prevención y la resolución de los conflictos (Goetz, 2020).

Este esencialismo no solo deja entrever los vacíos de la agenda con relación al binarismo de género y el papel de las mujeres dentro de este, sino que además responde a lógicas patriarcales de protección (Young, 2003), situando a las mujeres mayormente bajo identidades y posiciones de víctimas de la violencia (Kirby y Shepherd, 2016) frente a sus múltiples identidades como sujetas políticas y agentes de cambio; asimismo, posiciona a los hombres, sobre todo a las masculinidades hegemónicas6, fuera de la agenda, cuando la violencia contra las mujeres en los conflictos –y fuera de estos– proviene en gran medida por parte de ellos (Zirion Landaluze, 2018). Además, dicho esencialismo denota también la marginación de otras disidencias sexuales en la agenda, la cual ha mantenido un silencio absoluto ante los alarmantes niveles de violencia homófoba y tránsfoba contra la comunidad LGTBI+ en ámbitos de conflicto y posconflicto (Hagen, 2016: 313). La agenda, en general, entiende que aquellas personas vulnerables a las inseguridades y la diversidad de violencias en estos contextos son principalmente las mujeres, pero deja de lado cómo estos factores afectan también a otras identidades de género y/u orientaciones sexuales, situándose de nuevo dentro del eje heteronormativo.

Durante los últimos años, se han identificado también diversas temáticas – como la trata de mujeres y niñas, el cambio climático, las empresas privadas de seguridad o a las migraciones, entre otras– como ejes centrales que la agenda no menciona, pero que están directamente relacionados con sus contenidos y objetivos. En este sentido, dos países que han intentado romper con la dinámica anterior son Colombia y Canadá. Los Acuerdos de Paz de Colombia, por ejemplo, aplaudidos por la inserción de la perspectiva de género en su contenido, hacen referencia no solo a las mujeres y al género, sino también explícitamente a otras identidades sexuales y grupos LGTBI+ en los capítulos 3 y 5, dando un paso más en comparación con acuerdos de paz anteriores (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016; Alvarado Cóbar et al., 2018). En esta línea, el PAN vigente en Canadá se refiere explícitamente a los derechos de las comunidades LGTBI+ y, en este caso, también a personas refugiadas y solicitantes asilo (Gobierno de Canadá, 2017).

Seguridad versus militarismo

La inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones, así como en todos los eslabones y posiciones internas de procesos de construcción y mantenimiento de la paz, compone un debate central en el análisis de la agenda MPS, y apunta a la tensión existente entre objetivos y comprensiones feministas en torno a la seguridad y la naturaleza de las prácticas del propio Consejo de Seguridad (El-Bushra, 2007; Hudson, 2009). La incorporación de las mujeres en cuerpos de mantenimiento de la paz, altamente militarizados y masculinizados, conduce hacia una de las principales contribuciones realizadas desde los feminismos, teniendo en cuenta las consecuencias del militarismo en las vidas de las mujeres, tanto dentro como fuera de estas instituciones (Cockburn, 2012b) y, en específico, los efectos del uso de la violencia contra las mujeres por parte de misiones de mantenimiento de la paz en sociedades posconflicto (Cockburn y Zarkov, 2002).

La idea del avance de las mujeres en contextos altamente militarizados choca con la crítica antimilitarista feminista, de la cual, en primera instancia, también emanaba la propia R1325. En este sentido, se ha cuestionado el contexto institucional de la agenda, ya que evidencia que no trata de prevenir las guerras o cuestionar la legitimación de estas, sino que busca hacer de las guerras un espacio más seguro para las mujeres y de protegerlas en estos contextos (WILPF, 2015: 22). Las críticas expresan la necesidad de cuestionarse hasta qué punto las operaciones de mantenimiento de la paz han tenido éxito en la consecución de la igualdad de género a nivel interno y pueden ser vehículos para la promoción de la igualdad de género en sociedades posconflicto (Karim y Beardsley, 2017: 2-3). El despliegue de mujeres en el terreno como representantes de operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina, Kosovo o la República Democrática del Congo, por ejemplo, se ha identificado como un aspecto positivo de la agenda, pero este giro sigue siendo escaso y, en todo caso, no garantiza resultados positivos per se. La participación de mujeres en la misión civil de la Unión Europea en Kosovo (EULEX, por sus siglas en inglés) fue de un 22,6% en 2011 (Kosovo Women’s Network, 2011: 24), pero la institución carecía de medidas explícitas y financiación específica para la coordinación de programas en defensa de los derechos de las mujeres (Maguire, 2008).

Réplicas liberales de implementación

Dos décadas de trayectoria de la agenda han puesto de manifiesto cómo su marco normativo no necesariamente se ajusta a los contextos locales, evidenciando el reflejo de los rasgos del contexto del que emana, del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, de una visión liberal en torno a las mujeres, su agencia y rol en la resolución de los conflictos y los ámbitos de la paz y la seguridad (Duncanson, 2016); lo cual no necesariamente responde a la situación o las reivindicaciones de las mujeres en diferentes contextos. Se ha criticado la falta de interseccionalidad7 en los documentos principales de la agenda, así como la necesidad imperante de que responda a las distintas realidades y necesidades de las mujeres. Diversas investigadoras han subrayado, por ejemplo, cómo la agenda MPS ha homogeneizado a las mujeres en Afganistán, como si estas tuviesen todas ellas las mismas condiciones de vida o respondiesen a las mismas relaciones de poder en todo el país (Machanda, 2020; Singh, 2020). Se ha expuesto también cómo la agenda responde a visiones de etnia, clase o sexo específicas (Martín de Almagro, 2018) o cómo contiene también nociones coloniales (Parashar, 2019). Asimismo, se ha manifestado cómo los PAN de países del Sur Global no necesariamente son locales en su totalidad, debido a la influencia de organismos de países del Norte Global u organizaciones internacionales en su proceso de creación, lo que convierte la agenda MPS en un pretexto más para la perpetuación de la dominación Norte-Sur (Basu et al., 2020).

Participación política versus económica

Se ha plasmado también el énfasis de la agenda en la protección y la participación de las mujeres en los ámbitos político y de seguridad y, a su vez, la escasez de referencias y medidas en relación con su participación en el ámbito económico. Ello alude a una visible incoherencia en espacios de posconflicto, ya que fomenta la participación de las mujeres como actoras en la prevención de los conflictos y en la resolución de estos, instando a su participación en todas las esferas políticas y de seguridad, pero obvia su necesidad de sobrevivir en la cotidianeidad. La retradicionalización de las estructuras y roles de género que se da en muchos de estos contextos tienen consecuencias específicas para las mujeres, siendo una de ellas su recolocación en el espacio privado. Este hecho, ligado a los altos índices de desempleo, tienen efectos directos sobre su situación. En general, los aspectos económicos se han desconectado de los procesos de construcción de paz y excluido de las agendas de negociación, cuando precisamente la inestabilidad económica se identifica como una de las principales fuentes de inseguridad en estos contextos. En este sentido, permea una comprensión ambigua de empoderamiento económico de las mujeres en la agenda, a través de dos tipos de referencias (Duncanson, 2019): por un lado, se identifica la necesidad del empoderamiento económico de las mujeres bajo el paraguas liberal, a través de la inserción de las mujeres en la economía formal; y, por otro, a un empoderamiento «liberador», refiriéndose a los esfuerzos de las mujeres para desafiar el statu quo. Sin embargo, mientras la visión liberal en torno al empoderamiento de las mujeres las atrapa dentro de las propias expectativas liberales en torno al trabajo de la mujer –salarios bajos, trabajos de cuidados sin remuneración o violencia por parte de hombres que se niegan a que las mujeres trabajen, entre otros–, se hace menos referencia a la visión liberadora, que apunta a la necesidad de transformar las normas y dinámicas de los espacios posconflicto respecto a los cuidados, por ejemplo, lo que, de ocurrir, se hace fuera del marco de la agenda (ibídem: 8). Se sobreentiende, por lo tanto, que las mujeres no realizan ninguna labor fuera de la economía formal, hecho que no responde a la realidad (George, 2020).

Falta de obligatoriedad

Además, ni la R1325 ni la agenda son vinculantes, lo cual dificulta su implementación. Aunque se han podido establecer obligaciones para los estados y los organismos internacionales sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres en relación con la paz y la seguridad, existen aún vacíos en el pro- ceso. De hecho, lo que empuja a organizaciones internacionales y a estados a promover la implementación de la R1325 –si bien no de la agenda en su totalidad– es normalmente su compromiso o voluntad con la agenda, circunstancia que se han fortalecido a lo largo de los años (Coomaraswamy, 2015: 14). Sin embargo, comparando la cantidad de estados y organizaciones internacionales que han puesto en marcha planes de acción para su implementación con la responsabilidad de estos actores en la reproducción y perpetuación de las estructuras de género en ámbitos de conflicto y posconflicto, salta a la vista su responsabilidad al respecto.

Es cierto que las resoluciones posteriores a la R1325 hacen referencia a la responsabilidad de los estados en la implementación de la agenda, así como también en la «Recomendación general número 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos» del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (2013), la cual está siendo también guía para los estados en relación con el ámbito de las mujeres, la paz y la seguridad. Sin embargo, existen aún estados y organizaciones internacionales que hacen referencia a ella y a su importancia en su documentación oficial sin dar un giro hacia una completa inserción en sus políticas, programas y proyectos, e incluso casos en los que, aunque se identifique como central el rol de la agenda MPS y se hayan creado herramientas para su aplicación, esta no se haya insertado en su cadena de trabajo. Así ocurre en el propio Consejo de Seguridad, del cual emana la agenda: prevé medidas para la inserción de la perspectiva de género y la implementación de la R1325 en las operaciones que dependen de él, pero falla en su puesta en práctica. Otros ejemplos son la OTAN, que posee un plan de implementación de la agenda MPS desde el año 2007, pero tiene todavía un largo camino que recorrer para alcanzar una plena implementación (Lackenbauer y Langlais, 2013), o la Unión Africana (UA), que apoya la R1325 y la agenda, pero carece de un plan de aplicación.

Así, entre las principales razones por las que el eco que la agenda MPS ha tenido a nivel formal y normativo no se haya trasladado necesariamente a contextos locales en la práctica, está el hecho de que no se prevén medidas y/o acciones específicas y concretas para la materialización de sus objetivos. La RDC, por ejemplo, adoptó el PAN para la implementación de la R1325 en 2010 (Gobierno de la RDC, 2010), pero la puesta en marcha de un órgano nacional encargado para su ejecución, u órganos similares a niveles provincia- les y locales, se ha visto demorada a lo largo del tiempo (Zirion Landaluze, 2018: 257-260).

Falta de financiación y voluntad política

Otro de los factores principales que contribuye a la falta de implementación y a la desconexión de la agenda con los contextos en los que se ha de implementar es la falta de financiación (Villellas, 2020) y, por lo tanto, de la voluntad política al respecto, lo que provoca la precariedad de la agenda tanto a nivel local como internacional. En general, no se realizan reservas en los presupuestos estatales o de organismos internacionales para la implementación de la agenda, pese a la existencia de planes de acción o implementación. El Women’s Peace and Humanitarian Fund, por ejemplo, recibió 3.026.834 dólares en 2017 solo por parte de 10 estados, más de medio millón de dólares menos que en 2016 (Basu et al., 2020). La falta de financiación es una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la agenda en la actualidad, tal y como manifiestan estudios en Sudán del Sur o en Kosovo (Lopidia y Hall, 2020; Farnsworth y Gashi, 2013). En Kosovo, activistas feministas llevan defendiendo la adopción e implementación de la R1325 desde el año 2000, pero la financiación dirigida con este fin hacia estas organizaciones es mínima (Farnsworth y Gashi, 2013; Mujika Chao, 2020). No se aprobó el PAN hasta 2014 –15 años después del fin de la guerra–, y se trata aún de un proceso inacabado (Kosovo Women’s Network, 2020). En este sentido, el peso de la adopción de la R1325 cae en la mayoría de los casos en la voluntad de los estados, pero la labor de su implementación a nivel local recae habitualmente sobre las mujeres y las organizaciones que estas crean a favor de la causa.

Activismo en precariedad

El rol de las organizaciones de mujeres en la implementación de la R1325 ha contribuido a la creación de redes entrelazadas en el sector de las mujeres, la paz y la seguridad con relación a la implementación de la agenda, mediante las relaciones constantemente interconectadas entre organismos internacionales, regionales y estatales, ONG, organizaciones de mujeres y/o feministas, y personas con la suficiente capacidad de acción y movilización de recursos (Cockburn, 2007: 145-146 y 2012a; Martín de Almagro, 2014). Son estas organizaciones las que, en última instancia, dan valor y abren espacios de acción para la agenda; sin embargo, se trata de un trabajo que se realiza de forma precaria y en la mayoría de los casos voluntaria (Mujika Chao, 2020). En este sentido, la profesionalización de la sociedad civil y, en este caso, de las organizaciones de mujeres –quizás más visiblemente en contextos de conflicto y posconflicto– ha sido notable para acceder a fondos tanto internacionales como estatales a fin de contribuir a la implementación de la agenda.

La década posterior a la adopción de la R1325 fue testigo del auge de la cooperación y financiación internacional para la igualdad de género, pero el posterior declive de esta tendencia ha tenido también consecuencias directas en las capacidades de acción de estas organizaciones (ibídem, 2020). Un estudio realizado por la organización sueca Kvinna till Kvinna (2020: 7) en los Balcanes muestra cómo entre 2014 y 2016 la financiación dirigida a las organizaciones de mujeres disminuyó visiblemente y que el 82% de estas no disponían de fondos suficientes para llevar a cabo su misión, o cómo muchas de ellas habían trabaja- do sin ningún tipo de financiación.

Resistencias y alternativas

Esta situación ha provocado también la aparición y el desarrollo de diversas resistencias, las cuales no responden tanto al marco normativo de la agenda, sino a sus capacidades y características de implementación o modus operandi. Son resistencias fruto del descontento generalizado en relación con su implementación, y de los vacíos y dificultades existentes. La implementación de la R1325 se percibe en muchos contextos como un pro- ceso vertical y dirigido por organismos internacionales y/o estatales, mientras tiende a obviar las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres y feministas que son, precisamente, las que conocen de primera mano las necesidades de las mujeres y de otras identidades de género. Estas tienen, en cada caso, propuestas explícitas para la mejora de la implementación de la R1325 y la agenda MPS, y piden una participación legítima en estos procesos. Llama la atención que, a lo largo de los 20 años de trayectoria de la agenda, estas reivindicaciones hayan sido práctica- mente las mismas.

En este sentido, existe otro factor que oscurece la trayectoria de la agenda MPS en diferentes contextos y que se puede identificar como fatiga o cansancio permanente de las trabajadoras y activistas en este ámbito8. Un cansancio que no es específico, contextual o personal: sus esfuerzos, en muchos casos, son ignorados por organismos estatales e internacionales, lo cual las ha llevado a veces a dejar de trabajar en la implementación de la agenda y a buscar alternativas para incidir en este proceso, a utilizar otras resoluciones y herramientas internacionales que ofrecen un espacio más amplio de actuación, o a utilizar estas herramientas alternativas juntamente con la R1325. Así ha ocurrido en Sri Lanka o Nepal, por ejemplo, donde las organizaciones de mujeres se han aferrado más a los tratados de Derechos Humanos del sistema de la ONU; o en Afganistán, donde la CEDAW o su Recomendación n.º 30 han sido claves (Machanda, 2020).

A modo de conclusión: ¿hacia nuevos retos en la agenda MPS?

Este artículo ha recorrido y analizado el desarrollo de la agenda MPS en su vigésimo aniversario a través de sus principales características y fortalezas, debilidades y vacíos, tanto a nivel discursivo como de implementación. Teniendo en cuenta que la R1325 y la agenda MPS componen un vehículo indispensable para la aplicación e implementación de la perspectiva de género en los ámbitos de la paz y la seguridad a nivel internacional, regional, estatal y local, los posicionamientos ante esta serie de herramientas internacionales han sido diversos: desde su férrea defensa como instrumentos indispensables en el ámbito de la paz y la seguridad, hasta su identificación como parte del sistema económico global neoliberal actual, pasando por su justificación, pero desde una perspectiva más crítica y acorde con las diversas realidades y necesidades de las mujeres y demás identidades de género disidentes.

Más allá de los diversos posicionamientos, la experiencia ha demostrado que, tras 20 años del inicio de la agenda MPS, las mujeres siguen siendo excluidas de las negociaciones de paz y procesos de construcción de paz, siguen siendo generalmente identificadas como víctimas versus agentes y sujetas políticas, y la violencia sexual contra las mujeres se mantiene como una constante en las sociedades en conflicto y posconflicto. Además, la puesta en marcha de medidas para la implementación de la R1325 continúa siendo escasa, siendo muestra de ello la insuficiente –e incluso en algunos casos nula– financiación destinada a este fin. Así, aunque se puede afirmar que la arquitectura normativa creada alrededor de la agenda internacional MPS es más amplia que nunca, esta sigue respondiendo a dificultades y vacíos similares a los de sus inicios, dejando entrever una consolidación farragosa a nivel global. A través de la pregunta guía ¿cuáles son las principales críticas que esta serie de medidas, así como su implementación, han recibido?, este artículo las agrupa en siete bloques principales: el esencialismo de género; seguridad versus militarismo; la reproducción de valores liberales; el ímpetu de la participación política de las mujeres frente a la económica; el hecho de que la agenda no sea vinculante; la falta de financiación y voluntad política para su implementación, y la precariedad bajo la cual trabajan las organizaciones de mujeres a favor de la implementación de la agenda. Por último, se añade un bloque sobre las resistencias y alternativas que han surgido a lo largo de estas dos décadas a fin de evidenciar las posibilidades que sigue ofreciendo la agenda.

Asimismo, se ha constatado cómo el excesivo énfasis de la agenda en las mujeres deja entrever la comprensión binaria sobre las relaciones sociales y políticas detrás de la agenda, lo cual hace de ella una herramienta para la reproducción patriarcal de las relaciones de género, más que una herramienta liberadora. Al respecto, además del giro que requiere la agenda hacia una perspectiva integral y real de género, dirigirse hacia un análisis más amplio no sólo se enfocaría en las comunidades LGTBI+, sino que dejaría a la vista las asunciones binarias bajo las cuales se han desarrollado las resoluciones y llevaría a una comprensión interseccional en torno a cómo estructuras de poder como el sexo, la etnia o la clase, entre otras, provocan múltiples vulnerabilidades para personas y comunidades género-disidentes (Hagen, 2016: 331). Partiendo de esta idea, y profundizando en los vínculos entre patriarcado y militarismo, se ha criticado también la imposibilidad de fomentar la igualdad de género a través de la inclusión de las mujeres en los cuerpos de seguridad, ya que se trata de instituciones patriarcales y masculinizadas per se. En este sentido, se ha puesto en duda la influencia cualitativa de la agenda a través de medidas cuantitativas. Aquí, una de las críticas que se viene subrayando es que, pese a que inicialmente la R1325 fue una medida impulsada desde organizaciones de mujeres y feministas actuando a escala transnacional, tras su adopción, esta responde más a las características del organismo de la que emana, el Consejo de Seguridad, poniendo de manifiesto su carácter liberal y la consecuente comprensión en torno al papel de las mujeres en los conflictos y la construcción de paz. En este sentido, es ilustrativo el hincapié que se hace en la participación política de las mujeres, por ejemplo, obviando cualquier otro tipo de participación sociopolítica de las mujeres, lo que deja de lado las necesidades (económicas, por ejemplo) que tanto ellas como sus comunidades pueden tener en contextos de (pos)conflicto.

Más allá de los debates ontológicos que la agenda plantea, la mayoría de los organismos que trabajan en los ámbitos de la paz y la seguridad hacen referencia a la R1325, a la agenda MPS, en general, y a su centralidad en este campo; sin embargo, su implementación queda al margen. Al respecto, desde los países en los que se está implementado, sobre todo en los países posconflicto, movimientos de base –principalmente de mujeres– subrayan que su implementación no responde a la consideración discursiva que recibe, y se han identificado la falta de voluntad po lítica y financiación, así como la escasez de medidas y herramientas para su implementación, como principales factores. Se puede afirmar, por lo tanto, que el compromiso con la agenda es «inconsistente» (George et al., 2019: 313). Sin embargo, y pese a que los vacíos y dificultades identificados en este artículo sean constantes e incluso sigan reproduciendo críticas del pasado, están también abriendo nuevas posibilidades de acción para la agenda MPS, las cuales constituyen un punto de partida para acercar la agenda a los contextos locales y recuperar el espíritu crítico en torno al cual se gestó. Se trata de tensiones continuas que responden tanto a diferentes experiencias de implementación como a diversas posibilidades para el futuro (Kirby y Shepherd, 2016).

Tal y como afirman Basu et al. (2020), 20 años después de su incepción, el alcance de la agenda es extensivo, pero también contestado e incierto. Refleja, a nivel global, las consecuencias de la adaptación de un proyecto feminista transformativo a las instituciones legales de la paz y la seguridad transnacionales (Goetz, 2020), siendo las reivindicaciones iniciales realizadas por este proyecto feminista cooptadas por aquellas (Cockburn, 2012b). Sin embargo, cierto es también que se trata de una de las pocas herramientas a escala internacional que enfatiza la necesidad de insertar la perspectiva de género en los ámbitos de la paz y de la seguridad, habiendo expandido sus contribuciones iniciales realizadas en el ámbito de los conflictos a más contextos y situaciones.

Referencias bibliográficas

Alice, Lynn. «The UN’s Global Gender Agenda and Post-Conflict Reconstruction: The Implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 in Kosovo». En: Eifler, Christine y Seifert, Ruth (eds.). Gender dynamics and post-conflict reconstruction. Frankfurt: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009, p. 49-69.

Alvarado Cóbar, José; Bjertén-Günther, Emma y Jung, Yeonju. «Assessing Gender Perspectives in Peace Processes with Application to the Cases of Colombia and Mindanao». SIPRI Insights on Peace and Security, n.° 2018/6 (2018), p. 1-32.

Barbé, Esther. «Contestación normativa y Consejo de Seguridad: la agenda de mujeres, paz y seguridad o de la Resolución 1325 a la Resolución 2242». Revista Española de Derecho Internacional, vol. 68, n.° 2 (2016), p. 103-131.

Basu, Soumita; Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. «Women, Peace and Security: a critical cartography». En: Basu, Soumita; Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. (eds.). New directions in women, pace and security. Bristol: Bristol University Press, 2020, p. 1-25.

Berry, Marie E. War, women, and power. From violence to mobilization in Rwanda and Bosnia-Herzegovina. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Caracuel Raya, María Angustias. «La Aplicación de la Resolución 1325 en las Organizaciones de Seguridad y Defensa Europeas». Security and Defense Studies Review, vol. 11 (2010), p. 65-80.

Cockburn, Cynthia. From where we stand. War, women’s activism & feminist analysis. Londres y Nueva York: Zed Books, 2007.

Cockburn, Cynthia. Antimilitarism. Political and gender dynamics of peace movements. Basingstoke y Nueva York: Palgrave Macmillan, 2012a.

Cockburn, Cynthia. «Snagged on the Contradiction: NATO, Resolution 1325 and Feminist Responses». Women in Action, (2012b), p. 48-57.

Cockburn, Cynthia y Zarkov, Dubravka (eds.). The postwar moment: militaries, masculinities and international peacekeeping. Londres: Lawrence & Wishart Ltd., 2002.

Cohn, Carol. «Mainstreaming gender in UN security policy: a path to political transformation?». En: Rai, Shirin M. y Waylen, Georgina (eds.). Global governance: feminist perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, p. 185-206.

Connel, Robert W. «La organización social de la masculinidad». En: Valdés, Teresa y Olabarría, José (eds.). Maculinidad/es: poder y crisis. Santiago de Chile: ISIS Internacional y FLACSO Chile, 1997, p. 31-48.

Consejo de la UE. Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security. Bruselas: Consejo de la UE, 2008 (en línea) [Fecha de consulta: 20.12.2020] https://eeas.europa.eu/archives/features/features-working-women/working-with-women/docs/01-eu-comprehensive-approach-1325_en.pdf

Coomaraswamy, Radhika. Preventing conflict, transforming justice, securing the peace. A global study on the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325. UN Women, 2015 (en línea) [Fecha de consulta: 15.05.2020] https://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf

Crenshaw, Kimberlé. «Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color». Standford Law Review, vol. 43, n.º 6 (1991), p. 1241-1299.

Deiana, Maria-Adriana. Gender and citizenship. Promises of peace in post-Dayton Bosnia-Herzegovina. Londres: Palgrave Macmillan, 2018.

Deiana, Maria-Adriana y McDonagh, Kenneth. «It Is Important, but…’: Translating the Women, Peace and Security (WPS) Agenda onto the Planning of EU Peacekeeping Missions». Peacebuilding, vol. 6, n.° 1 (2018), p. 34-48.

Duncanson, Claire. Gender and peacebuilding. Cambridge y Malden: Polity Press, 2016.

Duncanson, Claire. «Beyond Liberal vs Liberating: Women’s Economic Empowerment in the United Nation’s Women, Peace and Security agenda». International Feminist Journal of Politics, vol. 21, n.° 1 (2019), p. 111-130.

Eifler, Christine y Seifert, Ruth (eds.). Gender dynamics and post-conflict reconstruction. Frankfurt: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009.

El-Bushra, Judy. «Feminism, gender, and women’s peace activism». Development and Change, vol. 38, n.° 1 (2007), p. 131-147.

Farnsworth, Nicole y Gashi, Elmaze. Where is the money for women’s rights? A Kosovo case study. Pristina: Kosova Women’s Network, 2013.

George, Nicole. «The price of peace? Frictional encounters on gender, security and the “economic peace paradigm”». En: Basu, Soumita; Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. (eds.). New directions in women, peace and security. Bristol: Bristol University Press, 2020, p. 41-60.

George, Nicole; Lee-Koo, Katrina y Shepherd, Laura J. «Gender and the UN’s Women, Peace and Security agenda». En: Gentry, Caron E.; Shepherd, Laura J. y Sjoberg, Laura (eds.). Routledge Handbook of Gender and Security. Londres y Nueva York: Routledge, 2019, p. 311-322.

Giles, Wenona y Hyndman, Jennifer (eds.). Sites of violence: gender and conflict zones. Los Angeles y Londres: University of California Press, 2004.

Gobierno de Canadá. Canada’s National Action Plan on Women, Peace and Security 2017-2022. The implementation plans. Gobierno de Canadá, 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 19.12.2020] https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/cnap_implementation_plans_eng.pdf

Gobierno Nacional y FARC-EP. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Jurisdicción Especial para la Paz, 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 19.12.2020] https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx

Goetz, Anne Marie. «Foreword: toward strategic instrumentalism». En: Basu, Soumita; Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. (eds.). New directions in women, peace and security. Bristol: Bristol University Press, 2020, p. XXI-XXVI

Hagen, Jamie J. «Queering Women, Peace and Security». International Affairs, vol. 92, n.° 2 (2016), p. 313-332.

Hendricks, Cheryl. «Progress and Challenges in Implementing the Women, Peace and Security Agenda in the African Union’s Peace and Security Architecture». Africa Development / Afrique et Dévelopment, vol. 42, n.° 3 (2017), p. 73-98.

Hudson, Natalie F. «Securitizing Women’s Rights and Gender Equality». Journal of Human Rights, vol. 8, n.° 1 (2009), p. 53-70.

Karim, Sabrina y Beardsley, Kyle. Equal opportunity peacekeeping: women, peace and security in post-conflict states. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2017.

Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. «The Futures Past of the Women, Peace and Security Agenda». International Affairs, vol. 98, n.° 1 (2016), p. 373-339.

Kosovo Women’s Network. 1325 Facts and Fables: a collection of stories about the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security in Kosovo. Pristina: Kosovo Women’s Network, 2011.

Kosovo Women’s Network. «20 years of Resolution 1325. Kosovo meeds to implement this resolution». Kosovo Women’s Network, (octubre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 19.12.2020] https://womensnetwork.org/20-years-of-resolution-1325-kosovo-needs-to-implement-this-resolution/

Kvinna till Kvinna. Where is the money for women’s rights? Funding trends in the Western Balkans. Pristina: Kvinna till Kvinna, 2020.

Lackenbauer, Helene y Langlais, Richard (eds.). Review of the practical implications of UNSCR 1325 for the conduct of NATO-led operations and missions. Estocolmo: OTAN, Swedish Defence Research Agency (FOI) y Nordic Centre for Gender in Military Operations, 2013.

Lopidia, Rita M. y Hall, Lucy. «South Sudanese women on the move: an account of the Women, Peace and Security agenda». En: Basu, Soumita; Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. (eds.). New directions in women, pace and security. Bristol: Bristol University Press, 2020, p. 29-40.

Machanda, Rita. «Difficult encounters with the WPS agenda in South Asia: re-scripting globalized norms and policy frameworks for a feminist peace». En: Basu, Soumita; Kirby, Paul y Shepherd, Laura J. (eds.) New directions in women, peace and security. Bristol: Bristol University Press, 2020, p. 61-82.

Magallón, Carmen. Mujeres en pie de paz. Madrid: Siglo XXI, 2006.

Magallón, Carmen. «Mujer, paz y seguridad. Un balance de la Resolución 1325». En: Mesa, Manuela (ed.). Escenarios de crisis: fracturas y pugnas en el sistema internacional. Anuario CEIPAZ 2008-2009. Barcelona: Icaria, 2008, p. 63-77.

Maguire, Sarah. Implementation of Security Council Resolution 1325 in Kosovo. Lessons learned to inform EULEX Kosovo. Bruselas: United Nations Development Fund for Women, 2008.

Martín de Almagro, María. «La desglobalización de la Sociedad civil: los casos de Burundi y Liberia sobre los derechos de la mujer». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.° 105 (2014), p. 117-139.

Martin de Almagro, María. «Producing participants: gender, race, class and women, peace and security». Global Society, vol. 32, n.° 4 (2018), p. 395-414.

Mendia, Irantzu. La división sexual del trabajo por la paz: género y rehabilitación posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina. Madrid: Tecnos, 2014.

Mendia, Irantzu; Guzmán, Gloria y Landaluze, Iker. Género y justicia transicional: movimientos de mujeres contra la impunidad. Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián: Universidad del País Vasco e Instituto Hegoa, 2017.

Mesa, Manuela. «Mujer, paz y seguridad: la Resolución 1325 en su décimo aniversario». En: Mesa, Manuela (coord.). Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos en el sistema internacional, Anuario CEIPAZ 2010-2011. Madrid: CEIPAZ Fundación Cultura de Paz, 2010, p. 43-64 (en línea) [Fecha de consulta: 15.05.2020]. www.ceipaz.org/publicaciones

Mujika Chao, Itziar. «Mapping feminist activism in peacebuilding (1989-2017): creation, development and impact of women’s organizations in Kosovo». En: Domingues Reis Ferreira, Liliana y Muharremi, Robert (eds.). Creation of States and State-building. Perspectives on Kosovo’s struggle for statehood ten years after independence. Pristina: Rochester Institute of Technology Press, 2019a, p. 125-140.

Mujika Chao, Itziar. «Implementación de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad en la Política Común de Seguridad y Defensa». En: Cornago, Noé; de Castro, José Luis y Moure, Leire (eds.). Repensar la Unión Europea: gobernanza, seguridad, mercado interior y ciudadanía. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019b, p. 637-651.

Mujika Chao, Itziar. «Women’s organizations in post-war contexts». En: Richmond, Oliver P. y Visoka, Gëzim (eds.). The Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies. Cham: Plagrave Macmillan, 2020 (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2020] https://doi.org/10.1007/978-3-030-11795-5_138-1

Naraghi-Anderlini, Sanam. Women building peace: what they do, why it matters. Boulder: Lynne Rienner, 2007.

Naraghi-Anderlini, Sanam. «Civil society’s leadership in adopting 1325 Resolution». En: Davies, Sara E. y True, Jacqui (eds.). The Oxford handbook of women, peace and security. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2019, p. 38-52.

Naraghi-Anderlini, Sanam y El-Bushra, Judy. «The conceptual framework: security, peace, accountability and rights». En: International Alert y Women Waging Peace (eds.). Inclusive security, sustainable peace: a toolkit for advocacy and action. Londres y Washington, D.C.: International Alert y Women Waging Peace, 2004, p. 5-14 (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2013/05/101864251-Toolkit-for-Advocacy-and-Action.pdf

Ní Aoláin, Fionnuala; Haynes, Dina Francesca y Cahn, Naomi. On the frontlines. Gender, war, and the post-conflict process. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2011.

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Beijing Declaration and platform for action. The Fourth World Conference on Women». ONU, 1995 (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 1325». ONU, S/RES/1325, (2000) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 1820». ONU, S/RES/1820, (2008) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 1888». ONU, S/RES/1888, (2009a) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201888.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 1889». ONU, S/RES1889, (2009b) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201889.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 1960». ONU, S/RES/1960, (2010) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201960.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 2106». ONU, S/RES/2106, (2013a) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2106.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 2122». ONU, S/RES/2122, (2013b) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2122.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 2242». ONU, S/RES/2242, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 2467». ONU, S/RES/2467, (2019a) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf

ONU-Organización de las Naciones Unidas. «Security Council Resolution 2493». ONU, S/RES/2493, (2019b) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2493.pdf

OTAN-Organización del Tratado del Atlántico Norte. «Implementing UNSCR 1325 on Women, Peace and Security». OTAN, EAPC(C)D(2007)0022, (2007) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/NAPS-Website/6.Policy/2007-NATO-Policy-on-Implementation-of-1325-NATO-2007.pdf

Parashar, Swati. «The WPS agenda: a postcolonial critique». En: Davies, Sara E. y True, Jacqui (eds.). The Oxford handbook of women, peace and security. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2019, p. 829-839.

Singh, Sweeta. «In between the ulemas and local warlords in Afghanistan: critical perspectives on the “everyday”, norm translation, and UNSCR 1325». International Feminist Journal of Politics, vol. 22, n.° 4 (2020), p. 504-525.

Smith, Sara. Gendering Peace. UN peacebuilding in Timor-Leste. Oxon y Nueva York: Routledge, 2019.

UN. Report of the Secretary General on women and peace and security. Nueva York: Consejo de Seguridad de la ONU, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://undocs.org/S/2015/716

UN, CEDAW. «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer». ONU, A/RES/34/180, (1979) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://www.refworld.org.es/publisher/CEDAW.html

UN, CEDAW. «Recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores conflictos». ONU, CEDAW/C/GC/30, (2013) (en línea) [Fecha de consulta: 19.05.2020] https://www.refworld.org.es/docid/52d9026f4.html

Unión Africana. Implementation of the Women, Peace and Security Agenda in Africa. Addis Ababa: Comisión de la Unión Africana, 2016.

Villellas, María. «20 Años de Implementación de la Agenda Género, Paz y Seguridad». Apunts Escola de Cultura de Pau de Conflictes y Pau, n.° 3 (2020), p. 1-6.

WILPF. Women, weapons and war: a gendered critique of multilateral instruments. Genova y Nueva York: Reaching Critical Will, Women’s International League for Peace and Freedom, 2015.

Wright, Kam. «NATO’s adoption of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security: Making the agenda a reality». International Political Science Review, vol. 37, n.° 3 (2016), p. 350-361.

Young, Iris Marion. «The logic of masculinist protection: reflections on the current security state». Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 29, n.° 1 (2003), p. 1-25.

Zirion Landaluze, Iker. Desarme, Desmovilización y Reintegración de Ex Combatientes. Género, Masculinidades y Construcción de Paz en la República Democrática del Congo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.

Notas:

1. Para una descripción más detallada de la evolución previa y el contexto de adopción de la R1325, véanse: Naraghi-Anderlini (2007 y 2019) y Magallón (2006).

2. Cabe mencionar que la agenda MPS, en su comprensión más extensa, no solo está compuesta por las 10 resoluciones mencionadas, sino también por diversas declaraciones, informes y demás documentación producida en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, este artículo se centrará en el conjunto de las resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a las mujeres, la paz y la seguridad, las cuales se identifican como documentos clave de esta agenda MPS.

3. Para acceder a los PAN de todos los países que han puesto en marcha dichos documentos, véase: http://peacewomen.org/member-states

4. Véanse también: Caracuel Raya (2010); Wright (2016); Mujika Chao (2019b); Deiana y McDonagh (2018); Hendricks (2017).

5. Pilares identificados también a través de la denominación de «las tres P»: protección, participación y prevención.

6. Se entiende por «masculinidad hegemónica» aquella que tiene una posición superior ante otros tipos de masculinidades en el entramado de relaciones de poder basadas en el género. No se trata siempre, ni en todos los lugares y contextos, de una masculinidad de características similares, pero podrían identificarse con las características asociadas a los hombres que ocupan altos cargos en el mundo empresarial, militar o gubernamental, por ejemplo, los cuales transmiten autoridad (Connel, 1997: 39-40). En contextos de conflicto, esta tiende también a relacionarse con el uso de la violencia y el militarismo.

7. Inicialmente formulado por Kimberlé Crenshaw (1991), el concepto hace referencia a las complejidades y desigualdades sociales y a las múltiples discriminaciones producidas por las interacciones entre las estructuras de poder de género, clase, etnia, religión u origen, por ejemplo.

8. «Estoy harta y cansada de la R1325», han afirmado repetidas veces activistas de Kosovo o Serbia a la autora de este artículo, tras casi dos décadas trabajando en defensa de esta resolución. Esta afirmación es compartida por activistas en otros espacios geográficos.