Una nueva oportunidad para el acuerdo UE-Mercosur en tiempos convulsos

El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ha recibido respuestas desiguales: los entusiastas señalan las oportunidades para relanzar un comercio en retroceso y su valor geopolítico en un contexto global de tensiones competitivas; sin embargo, el campo ha vuelto a salir a las calles defendiendo sus intereses y el ecologismo cuestiona su sostenibilidad. ¿Es posible llegar a un acuerdo o la UE seguirá la estela del repliegue de Washington?

Cinco días después de que la nueva Comisión de Ursula von der Leyen asumiera su mandato, la presidenta sorprendió con un desplazamiento a Montevideo, el 6 de diciembre de 2024, para sellar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Bolivia se sumaría más tarde) que llevaba más de un cuarto de siglo negociándose. Tras el cierre en falso del acuerdo de principios de 2019, renegociado desde 2023, el nuevo compromiso es una buena noticia para ambos socios. Von der Leyen alabó un acuerdo que creará la zona de libre comercio más grande del mundo, beneficiosa para ambas partes. El presidente de Brasil, Lula da Silva, lo calificó como un acuerdo equilibrado que respeta los intereses de Mercosur y, en una inédita constelación astral, coincidió con el presidente argentino, Javier Milei. Será un mercado que incluye 780 millones de personas y un PIB de 22.000 millones de dólares, el segundo mayor después de Estados Unidos, pero con el doble de habitantes.

¿Por qué ahora?

Este acuerdo llega en un contexto de desglobalización comercial y tras casi veinte años de negociación, con una Organización Mundial del Comercio (OMC) estancada tras el fracaso de la Ronda de Doha y la paralización del sistema de resolución de controversias. Con la vía multilateral en crisis, tanto la UE como los países de Mercosur y otros países de la región, han reforzado las negociaciones bilaterales. La UE renovó el acuerdo con Chile en 2023 y, días después de cerrar el acuerdo con Mercosur, se materializó la renovación del Acuerdo Global con México. Todos estos pasos no son fruto de la improvisación, sino de largas negociaciones sujetas a un proceso de escrutinio desde diversos sectores que han dado lugar a una red de tratados que comparten principios y regulaciones.

Sin embargo, el cierre de la negociación coincide con el inicio de un nuevo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que ha anunciado arbitrarias subidas arancelarias unilaterales generalizadas. En este contexto, la firma de estos acuerdos lanza un mensaje que va más allá de las relaciones birregionales y apuesta por unas relaciones comerciales basadas en reglas y en el beneficio recíproco en lugar del lenguaje coercitivo y amenazador de la gran potencia. Ambas regiones, ante la batalla comercial entre Estados Unidos y China, se abren a una mayor diversificación que reduzca su vulnerabilidad.

Si bien la firma, tras la renovación de la Comisión y del Parlamento Europeo, ofrece una nueva oportunidad, las inminentes elecciones en Alemania y la crisis existencial del gobierno de Emmanuel Macron en Francia presagian dificultades para su tramitación interna. Además del ejecutivo de Von der Leyen, Alemania, España, Portugal y algunos países nórdicos apoyan el acuerdo, mientras que Francia, Austria, Irlanda, Italia y Polonia se oponen. El lobby agrícola, los sindicatos y los ecologistas también rechazan los términos del acuerdo de asociación y son los principales escollos para que entre en vigor.

¿Qué propone el acuerdo?

La UE y el Mercosur pretenden crear una zona de libre comercio en un plazo de 15 años, pero muchas de las dificultades de las negociaciones se derivan de la asimetría entre una unión económica incompleta como la UE y una unión aduanera en construcción. Esto se ha reflejado en el acuerdo definiendo diferentes plazos y algunas compensaciones para las economías del Mercosur, y manteniendo algunas cuotas para productos sensibles de ambas partes. El proceso de liberalización comercial será gradual para productos como la carne de vacuno o de pollo, el azúcar o el arroz, que están regulados por cuotas. También se respetan las altas normas y estándares fitosanitarios, las indicaciones geográficas y los compromisos medioambientales de la UE para ingresar al mercado europeo, y se establecieron diálogos sobre bienestar animal, biotecnología agrícola, y seguridad alimentaria y fitosanitaria.

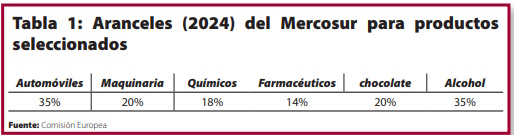

La Comisión Europea generó, en un tiempo récord, un resumen de los múltiples beneficios del acuerdo donde destaca que, para los agricultores españoles, franceses e italianos, bajarán a cero los aranceles para el aceite de oliva (ahora son del 10%), los quesos (28%) o para la exportación de vinos, con tarifas actuales de hasta un 35%. Según la Comisión Europea, las empresas europeas que exportan al Mercosur ahorrarán 4.000 millones de euros al año en aranceles.

Aparte de estas ventajas comerciales, la Comisión Europea también vende el acuerdo con los argumentos de sostenibilidad, beneficios de inversión, acceso a los mercados de servicios y a las licitaciones públicas y, sobre todo, porque facilita el acceso al suministro de materias primas estratégicas de los países del Mercosur como litio, aluminio y otros minerales necesarios para la fabricación de baterías, componentes electrónicos o semiconductores. Los cuatro países del Mercosur podrán exportar sus materias primas y productos industrializados al mercado europeo con menos restricciones y, a cambio, aceptaron la llegada de bienes y servicios europeos más competitivos que los propios. Se han incorporado cláusulas de salvaguarda en caso de alteraciones graves de los mercados locales y un sistema de solución de controversias paritario.

En cuanto al medio ambiente, a diferencia de lo pactado en 2019, se incluyen los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático y se prohíbe la entrada de bienes producidos por deforestación, con la posibilidad de suspender el acuerdo en caso de incumplimiento. Además, tres años después de su entrada en vigor, cabe la posibilidad de reabrir partes del texto si se considera necesario. En resumen, se firmó un documento amplio, detallado, prudente y revisable que respeta los intereses de ambas partes.

Los riesgos de un nuevo fracaso

Aun así, en Europa se desataron reacciones contrarias, que ya impidieron su concreción durante décadas. Protestas en varias capitales europeas y en las redes sociales azuzan el miedo de los agricultores a una supuesta invasión de productos agrícolas del Mercosur que incumplan las normas de calidad europeas y alertan de que acabará con las pequeñas explotaciones familiares. Los ecologistas lo califican de «tragedia para el planeta» y denuncian la falta de debate democrático y de transparencia, a pesar de haberse publicado el texto del acuerdo y de una pléyade de estudios de impacto previos en contra y a favor, lo que refleja la polarización que causa el acuerdo en la Unión Europea. La resistencia es parecida a la que enfrenta la reforma de la Política Agrícola Común una y otra vez, en la que priman más los intereses económicos que los sociales y medioambientales comprometiendo su sostenibilidad.

Cabe esperar una nueva ola de protestas en la UE, particularmente en Francia y otros países con un fuerte lobby agrícola como Austria, Italia y Polonia, que intentarán frenar el nuevo el compromiso. Dada la controversia que suscita, para acelerar su entrada en vigor, el acuerdo se divide en dos: la parte del comercio, competencia exclusiva de la UE, entraría en vigor sin necesidad de aprobación por parte de los parlamentos nacionales, que tendrán que ratificar sólo el marco global incluyendo el diálogo político y la cooperación al desarrollo. Pero, para que la UE ratifique el acuerdo, es necesario que no se active una minoría de bloqueo en el Consejo, es decir, el rechazo de, al menos, cuatro países importantes, o por un número mínimo de estados miembros que representen más del 35% de la población de la Unión. Además, se necesitará también la mayoría en un Parlamento Europeo más conservador que el anterior, que ya aprobó una resolución en contra del acuerdo UE-Mercosur de 2019. Sin embargo, estamos en un contexto muy diferente. ¿Puede la UE permitirse cerrar la puerta a un acuerdo que abre mercados en el momento que el mundo se enfrenta al proteccionismo de Trump y a la amenaza de una batalla arancelaria entre potencias? En juego está, no solo su interés, sino su credibilidad y puede que su supervivencia como actor normativo que promueva un desarrollo sostenible a escala global y rechace el proteccionismo.

Palabras clave: UE, Mercosur, acuerdo de asociación, comercio, agricultura, cuotas, multilaterialismo, proteccionismo, aranceles, sostenibilidad

Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución

Imagen: © European Union, 2024