Mujeres refugiadas en África, COVID-19 y violencia multisistémica: cuando llueve sobre mojado

Oscar Mateos, profesor de Relaciones Internacionales, Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Universidad Ramon Llull, y coordinador del grupo de investigación GLOBALCODES, Universidad Ramon Llull (oscarmm2@blanquerna.url.edu). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9472-6379

Emma Santanach, máster en Relaciones Internacionales, Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y colaboradora de GLOBALCODES (emmass@blanquerna.url.edu). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7838-0563

Sabina Escobar, máster en Derecho y Políticas de la Seguridad Internacional, Vrije Universiteit Amsterdam (Países Bajos), y colaboradora de GLOBALCODES (sabinaep@blanquerna.url.edu). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7283-2389

El impacto de la primera ola de la pandemia de COVID-19 en África (febrero-septiembre 2020) no fue especialmente virulento en cuanto al número de casos detectado ni a su letalidad. No obstante, la presencia del virus y las subsiguientes restricciones agudizaron las desigualdades preexistentes por motivos de etnia, clase o género. El artículo analiza los impactos de la pandemia sobre las mujeres refugiadas, un colectivo en situación de «vulnerabilidad estructural» y «violencia multisistémica» en este continente. Tras analizar los 10 países africanos con mayor número de población refugiada, se sistematizan las diferentes formas y niveles en los que estos impactos han tenido lugar, así como las consecuencias e implicaciones que estos suponen para este grupo a largo plazo, poniendo de relieve la necesidad de adoptar estrategias hacia este colectivo a diferentes niveles.

La relativa baja letalidad de la pandemia de COVID-19 en el continente africano, especialmente durante 2020, ha generado multitud de debates. Se esperaba que el número de personas contagiadas y de víctimas mortales fuera mucho mayor. La filántropa Melinda Gates llegó a afirmar que con la pandemia «los cadáveres se amontonarían en las calles de los países africanos» (CNN, 2020), mientras que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Ghebreyesus, advertía a los dirigentes del continente durante los primeros compases de la pandemia «que se prepararan para lo peor» (González, 2020). Esta «anomalía africana» (Oppong, 2020) ha sido explicada por la existencia de una demografía más joven, por estructuras sociales más resilientes a situaciones de conflictividad, así como por los aprendizajes extraídos en la gestión de otras epidemias, como la crisis del ébola que afectó a la región de África Occidental entre 2014 y 2016 (De Coning, 2021; Nachega et al., 2021). La creación en ese momento de organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa Centres for Disease Control and Prevention-Africa CDC), dentro de la Unión Africana (UA), basados en la idea de prevención y de alerta temprana ante epidemias y crisis de salud pública, ha sido utilizada también como otro posible argumento del aparente éxito ante la pandemia de COVID-19 (Oppong et al., 2021).

Más allá de esta cuestión, la COVID-19 y las subsiguientes restricciones (especialmente los encierros en los hogares) han tenido efectos económicos de primer nivel para el conjunto de las poblaciones, sobre todo si se tiene en cuenta el peso de la economía informal en la mayoría de los hogares africanos (Khambule, 2022). Los impactos sociales, sin embargo, han sido muy asimétricos, agudizando las desigualdades preexistentes por motivos de etnia, clase o género (Mutambara et al., 2021). Las personas refugiadas, en particular, han sido especialmente castigadas por esta realidad en muchos países africanos. Las estructuras de violencia e inseguridad existentes se han visto agravadas por los efectos inmediatos de la pandemia, así como por unas respuestas políticas que han ignorado en gran medida sus necesidades específicas (Dempster et al., 2020; Barnes y Makinda, 2021). En ese contexto, las mujeres refugiadas, caracterizadas por una situación de «vulnerabilidad estructural» (Herrera, 2013), se han visto afectadas por la agudización de lo que Yasmine y Moughalian (2016: 27) han denominado como «violencia multisistémica», esto es, una violencia en la que «las agendas sexistas, clasistas y racistas de la comunidad de acogida, de las instituciones gubernamentales y de los sistemas sanitarios» impactan muy negativamente sobre las condiciones de vida de este colectivo.

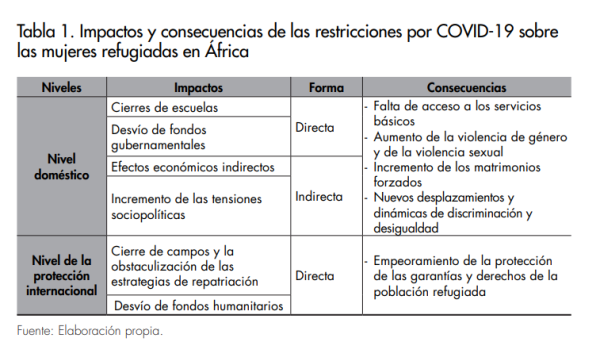

Este artículo tiene como objetivo, precisamente, entender los impactos concretos que la pandemia y las restricciones adoptadas para contenerla han tenido sobre este grupo, así como sus consecuencias e implicaciones. Se argumenta que dichos impactos se han estructurado en al menos dos ámbitos o niveles principales: el ámbito local o doméstico, por una parte, y el ámbito de la protección internacional, por la otra. Se considera que estos impactos, además de tener consecuencias a corto plazo, empeorarán la situación de violencia, inseguridad y desprotección que sufren las mujeres refugiadas en la mayoría de los países africanos, si no se adoptan estrategias y políticas, a nivel nacional, regional e internacional al respecto.

Para llevar a cabo el análisis se ha optado por el método de investigación de archivos y documentos, especialmente de noticias de medios de comunicación internacionales y locales, así como de informes publicados por organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) o International Rescue Committee (IRC), entre otros. Para la compilación de noticias se ha utilizado la base de datos Factiva, una de las bases de información de prensa comercial y corporativa más relevantes. A este respecto, se han seleccionado las noticias acaecidas en el período situado entre el 1 de febrero y el 1 de septiembre de 2020 –que aproximadamente comprende la que fue considerada la «primera ola» de la pandemia– en los 10 países africanos con mayor población refugiada (esto es, Níger, Chad, Kenya, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, República Democrática del Congo, Tanzania y Egipto). Se escogieron un total de 54 noticias que aludían específicamente a la situación de la población refugiada en estos países, en las que, además, aparecían explícitamente situaciones que afectaban a las mujeres refugiadas. A continuación, se realizó un análisis de contenido con un enfoque inductivo que permitió identificar categorías determinadas que fueron codificadas para detectar tendencias o patrones específicos en la situación de este colectivo a partir de las noticias seleccionadas. Este análisis ha sido triangulado con literatura específica o con los informes de las ONG antes mencionados.

El artículo se estructura en tres partes: en la primera se analiza brevemente el debate sobre la situación de las mujeres refugiadas a nivel general y africano previo a la pandemia; en la segunda, se abordan los dos niveles –el doméstico y el de la protección internacional– en el que dichos impactos han tenido lugar, así como las implicaciones y consecuencias para este colectivo; y en la tercera parte se discute brevemente y a modo de conclusión algunos de los debates sobre las perspectivas de este grupo y los escenarios pospandemia que se dibujan.

Niveles de vulnerabilidad y desprotección en las mujeres refugiadas

África acogió en el año 2021 a unos siete millones de personas refugiadas, esto es, un tercio de la población refugiada a nivel global, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)1. Esta cifra se ha incrementado en esta región de forma exponencial en la última década, ya que se ha pasado de un total de dos millones de personas refugiadas en el año 2010 a la cantidad actual de siete millones. Los 10 países africanos que más población acogen son, por este orden: Uganda (1,5 millones), Sudán (1,1 millones), Etiopía (821.283), Chad (555.782), Kenya (481.048), Camerún (457.269), Sudán del Sur (333.673), Egipto2 (280.686), Níger (249.945) y Rwanda (121.896).

Según ACNUR (2022), las mujeres y las niñas representan alrededor del 50% de la población de personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas a nivel mundial. La literatura que ha analizado la realidad de las mujeres refugiadas ha destacado tanto la situación de vulnerabilidad estructural que padece dicho colectivo, como también su capacidad de agencia. El presente artículo se centrará sobre todo en analizar el primer fenómeno, sin menospreciar el segundo. No obstante, y tal y como señala Cortés Maisonave (2019), las mujeres refugiadas no son sujetos pasivos sino activos y muestran una gran resiliencia a la hora de hacer frente a la violencia que sufren, al desarrollar múltiples estrategias de afrontamiento. Las respuestas de estas mujeres ante la violencia por motivo de género, señala Njie-Carr (2020), pasan así de la superación a la resiliencia, transformándose de víctimas a supervivientes.

Violencia multisistémica en las mujeres refugiadas

Las mujeres refugiadas constituyen un colectivo vulnerable para el que no siempre se proporciona la protección, la seguridad y la justicia que serían deseables. Su vulnerabilidad está condicionada por tres elementos: el hecho de ser mujer, refugiada y de vivir en situación de pobreza; tres características –género, estatus dentro de los movimientos migratorios y estrato social– que pueden parecer independientes a primera vista. Sin embargo, cuando se combinan, la violencia potencial a la que está expuesto este colectivo aumenta exponencialmente dejando a las mujeres refugiadas a merced de una «gran cadena de violencias» (Herrera, 2013: 8). Una circunstancia particular que reúne, por tanto, tres ejes convergentes de opresión, cuyo preciso punto de intersección es donde reside el mayor riesgo para las mujeres refugiadas.

Una de las principales razones por las que los refugiados abandonan sus hogares suele estar relacionada con las situaciones de crisis y conflicto, cuyas consecuencias son de por sí más graves para las mujeres. A este respecto, Yacob-Haliso (2016) reconoce que las experiencias vividas por hombres y mujeres durante los conflictos varían significativamente. Ello es igualmente aplicable entre las propias mujeres, ya que distintos factores pueden contribuir a una mayor vulnerabilidad, como la edad, la clase, la religión, la orientación sexual o la etnia, entre otros. Esta autora considera que las mujeres refugiadas que han sido víctimas de violencia sexual, física o institucional, o de otro tipo, son algunas de las refugiadas más vulnerables, por lo que sus necesidades deben ser cuidadosamente consideradas en la búsqueda de soluciones duraderas (ibídem: 57). En el caso de la República Democrática del Congo, por ejemplo, 1.150 mujeres de entre 15 y 49 años eran violadas cada día, según señaló un estudio reciente de Smigelsky et al. (2017: 260), hecho por el cual muchas mujeres congoleñas se vieron obligadas a buscar refugio en otros países para escapar de la violencia. Otros trabajos han mostrado que, en entornos de crisis, más del 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia (Banik et al., 2020: 1.580).

Para Cortés Maisonave (2019), el género es un principio que organiza la movilidad de las mujeres y las sitúa en una posición de vulnerabilidad que se manifiesta en las violencias múltiples que sufren. Es un tipo de violencia por el hecho de ser mujer que tiene lugar en todos los contextos del proceso migratorio: origen, tránsito y destino. Ello se intensifica en el caso de los conflictos armados, donde la violencia sexual se puede convertir en un arma de guerra. Las razones por las cuales las mujeres huyen para buscar refugio en otro lugar se relacionan con el género, como, por ejemplo, la falta de recursos económicos, la violencia de género y sexual, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. En la subregión de África Oriental, señalan Abwola y Michelis (2020), los tipos de violencia más habituales sufridas por las mujeres refugiadas son, por este orden, la violencia de género, la violencia sexual y los casamientos prematuros forzados. Otras autoras apuntan especialmente la violencia de género como una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres en contextos de guerra y de desplazamiento. La huida de sus países de origen y el desplazamiento y migración consecuentes aumentan el riesgo de que dichas violencias se multipliquen. Si tienen pareja, el hecho de dejar atrás a familiares y amigos aumenta la dependencia respecto a esta (Njie-Carr et al., 2020).

En relación con la situación de las mujeres refugiadas africanas y, en particular, la de este colectivo en los campos de refugiados en Kenya, Haffejee y East (2016) consideran que la violencia sexual es la más significativa, primero en los países de origen y luego en la experiencia del desplazamiento y en los campos de refugiados. En particular, las mujeres africanas de grupos étnicos minoritarios, como las bantúes somalíes y las ogadeníes, suelen ser las más vulnerables, sometidas a la violencia sexual y a otros tipos de violencia de género, a veces por parte de otros somalíes, de la propia policía kenyana o por parte de los funcionarios de los campos e incluso de los cooperantes o de los empleados de seguridad.

En tales circunstancias, los riesgos a los que están expuestas las mujeres refugiadas no residen en una única fuente de abuso o de violencia. Por el contrario, su vulnerabilidad puede encontrarse en diferentes niveles. Yasmine y Moughalian (2016: 29) describen esos niveles en relación con las mujeres refugiadas sirias en el Líbano, que se integran en lo que conceptualizan como «violencia multisistémica» basada en el «modelo ecológico social de la violencia». Las autoras diferencian cuatro niveles: el macrosistema (aludiendo a los puntos de vista y actitudes de la cultura predominante), el exosistema (instituciones formales e informales), el microsistema (amigos, familia y pareja) y el intraindividual (historia personal). Esta violencia multisistémica «institucionalizada» –señalan– es a menudo simplificada en los análisis elaborados por organismos internacionales, obviando la complejidad que entrelaza los múltiples factores y que explican la perpetuación de la violencia que sufre este colectivo.

La literatura en este ámbito ha discutido conceptos que, de hecho, redundan en esta situación de vulnerabilidad estructural. Stephen (2017), por ejemplo, ha utilizado la idea de «violencia estructural interseccional», entendida como una violencia que está vinculada a otras violencias estructurales transfronterizas y que conlleva pobreza, falta de oportunidades laborales o discriminación racial en el hogar o en el trabajo; mientras que Collins (2009) ha utilizado el término «opresiones entrelazadas» (interlocking oppressions), aludiendo nuevamente a la multidimensionalidad y complejidad del fenómeno.

Desprotección internacional y mujeres refugiadas

Esta realidad de vulnerabilidad estructural se acentúa como consecuencia de una situación de desprotección internacional que este colectivo sufre de forma continuada. Yacob-Haliso (2016: 54) hizo referencia a este respecto con la idea de la «interseccionalidad de la desventaja», al afirmar que «los factores individuales que crean diversidad entre las mujeres, así como los factores sistémicos que emanan de las estructuras en el sistema internacional (…) crean en conjunto una interseccionalidad de la desventaja para las mujeres refugiadas que afecta a la manera en que se les aplican soluciones duraderas»3. En su argumento, la autora contrapone el hecho de que los estados y ACNUR deban proporcionar protección a las personas refugiadas bajo el paraguas de la Convención de Naciones Unidas basándose en el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, al hecho de que se prive a los refugiados de seleccionar soluciones duraderas y de participar en actividades de construcción de paz, asumiendo que las soluciones diseñadas por los profesionales no son las adecuadas muchas veces para las mujeres. Al respecto, Yasmine y Moughaligan (2016: 30) analizan un ejemplo concreto sobre la desprotección y la violencia institucionalizada que, según ambas autoras, ACNUR ejerce respecto a las refugiadas sirias mediante la contratación de entidades privadas para gestionar las derivaciones de atención secundaria y terciaria para los refugiados sirios. Herrera (2013) sostiene que, a pesar de los esfuerzos realizados por ACNUR para otorgar protección legal a las mujeres, las medidas no han sido lo suficientemente sólidas como para paliar los abusos generalizados contra este colectivo.

En resumen, la literatura ha contribuido a la valoración de la protección de las mujeres refugiadas a través de estudios de caso y, por tanto, aportando diversos argumentos que, a pesar de aplicarse a situaciones diferentes, pueden extrapolarse a cualquier contexto. De hecho, se ha demostrado que, a pesar de la existencia de diferentes niveles de abuso, la violencia es transversal en las experiencias de las mujeres refugiadas. Además, los análisis que participan en este debate han identificado una falta de protección internacional para las mujeres refugiadas y un excesivo enfoque en las consecuencias más que en las causas fundamentales de la violencia. El problema sigue siendo que organismos esenciales en la tarea de la protección de este colectivo, como es el caso especialmente de ACNUR, no tienen en cuenta esta visión más sistémica y multidimensional a la hora de desarrollar y revisar sus estrategias de asistencia (Yacob-Haliso, 2016: 56).

Impactos de las restricciones por la COVID-19 en las mujeres refugiadas en África

África en el contexto de la primera ola de la pandemia de COVID-19

Las medidas aprobadas en África durante la primera ola de la pandemia siguieron un patrón global, centradas en confinamientos a diferentes velocidades y de diferente alcance, distanciamiento social, cierre de instituciones educativas y de comercios, suspensión de reuniones de envergadura o cese de los transportes entre distintas partes de un país, entre otras (Engel y Herpolsheimer, 2021). Estas medidas impactaron de forma especialmente severa en la situación de las mujeres refugiadas que, de forma repentina, vieron suspendidos todos sus derechos, ya mermados con anterioridad. Sin embargo, la llegada del virus no supuso ninguna novedad para este colectivo, sino la aceleración e intensificación de una situación ya caracterizada por la vulnerabilidad estructural fruto de una violencia que acontecía a diferentes niveles, y en la que las instituciones a nivel doméstico o internacional, bien por acción u omisión, tenían un papel fundamental. En un estudio reciente sobre el impacto de las restricciones de la pandemia sobre la población LGTBI en África, Camminga (2021) utilizó esta misma idea para destacar que los «desastres» suelen tener un impacto «potenciador» de la vulnerabilidad de poblaciones estructuralmente marginadas. Asimismo, Stark et al. (2020), a partir de su análisis de los impactos de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, subrayó el carácter «sindémico» de los problemas de salud pública en colectivos estructuralmente vulnerables. Para estos autores, es fundamental reconocer que los potenciadores y los efectos de la COVID-19 y la violencia de género no se producen de forma aislada. Es decir, no es la infección por COVID-19 lo que aumentó el riesgo de violencia de género, sino los sistemas y las políticas insensibles al género que aumentan dicho riesgo, por lo que es importante lo que denominan como una «perspectiva sindémica» para entender su influencia en los contextos humanitarios.

El análisis de noticias y de fuentes secundarias de la primera ola de la pandemia (febrero-septiembre 2020) es importante para entender qué aspectos fueron los que agudizaron la situación de vulnerabilidad de este colectivo, destacando los dos niveles mencionados, el doméstico o local y el de la protección internacional. La sistematización de los impactos de la pandemia sobre este colectivo en África es relevante porque la literatura hasta ahora apenas ha analizado las repercusiones que las restricciones tuvieron al respecto.

Impactos de las restricciones a nivel doméstico

En esta sección se establece una diferencia entre los impactos derivados de las restricciones, sus consecuencias y sus implicaciones a largo plazo. A nivel local, las decisiones de los diferentes gobiernos africanos de los 10 países analizados tuvieron cuatro impactos sobre las mujeres refugiadas, dos de tipo directo (el cierre de escuelas y el desvío de fondos) y dos indirectos (los efectos económicos y el incremento de las tensiones sociopolíticas). Tal y como también se analizará, las consecuencias más evidentes y transversales de todos estos impactos fueron un deterioro en el acceso a los servicios más básicos, un aumento exponencial de la violencia machista y de la violencia sexual padecida por este grupo, el incremento de matrimonios forzados, así como la generación de nuevas dinámicas de discriminación, desigualdad y desplazamiento.

Cierre de escuelas

El cierre de escuelas supuso la eliminación de uno de los espacios más seguros para las niñas refugiadas. Las escuelas son para este colectivo un espacio importante de protección contra embarazos adolescentes y matrimonios forzados, así como para denunciar cualquier intento de abuso. El análisis de los contextos africanos destaca dos implicaciones principales. Por un lado, la importante dependencia de este colectivo de programas escolares para cubrir sus necesidades alimentarias (FSIN, 2020), aspectos que han sido especialmente relevantes en contextos como los de Etiopía, Kenya, Sudán del Sur, Rwanda y Uganda. En todos estos países, con la excepción de Rwanda, la escasez de fondos también significó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) no pudo proporcionar raciones suficientes a las menores refugiadas en sus lugares de confinamiento (UN News, 2020b). El acceso al agua potable, por su parte, también se vio restringido (Europa Press, 2020a). Es esencial, sin embargo, tener en cuenta que esta vulnerabilidad, en términos de acceso a las necesidades básicas, está intrínsecamente ligada a la condición de refugiadas. De hecho, el estatus legal de los refugiados a menudo les impide ser incluidos en las ayudas nacionales de protección social, lo que las expone a un grave riesgo de aumento de los niveles de pobreza, dada su muy limitada capacidad de acceso a los ingresos (FSIN, 2020).

El cierre de escuelas también contribuyó a reducir la posibilidad de que las niñas refugiadas en África continúen ejerciendo su derecho a la educación (Obaji, 2020). Sudán del Sur, Malí y Níger, países con algunas de las tasas más bajas de matriculación y finalización de estudios de las niñas, vieron cómo cuatro millones de niñas quedaron fuera de la escuela (Kuyoh, 2020). Este contexto colocó automáticamente a las niñas refugiadas en una situación de doble vulnerabilidad: mientras la mayoría de ellas no tenía acceso a instrumentos en línea para continuar con sus clases, a la vez multiplicaban su función de cuidadoras en casa (Abwola y Michelis, 2020).

Otra de las consecuencias principales del cierre de escuelas fue el aumento de la violencia de género y de la violencia sexual que, en palabras de Obi y Kabandula (2022: 310), se convirtió una «pandemia en la sombra» en el continente africano. Un informe de IRC (2020) revelaba que el 73% de las mujeres refugiadas y desplazadas de todo el continente había experimentado en el contexto de la pandemia un aumento de la violencia machista, mientras que el 51% habría sufrido violencia sexual. En junio de 2020, por ejemplo, las autoridades etíopes denunciaban que un centenar de niñas habían sido objeto de violación entre abril y mayo de ese año. Con las escuelas cerradas, los ataques no salieron a la luz hasta que las víctimas quedaron embarazadas (Europa Press, 2020b). En Kenya, los embarazos precoces aumentaron en los campos de Kakuma y Kalobeyei. Solo en el campamento de refugiados de Kakuma, las cifras llegaron a triplicarse entre enero y julio de 2020 (Abwola y Michelis, 2020).

Varias razones explican el aumento de estas violencias. En primer lugar, la violencia de género aumentó por la simple razón de que las medidas de confinamiento obligaron a las víctimas a pasar más tiempo con sus maltratadores (Abwola y Michelis, 2020). Estos efectos indirectos sobre las mujeres no fueron previstos por los gobiernos o bien no fueron tenidos en consideración. En segundo lugar, no solo las mujeres se encontraron encerradas en casa, sino que además perdieron espacios fundamentales para denunciar cualquier tipo de abuso. Se ha señalado cómo las escuelas eran para las niñas y adolescentes un importante mecanismo de protección, pero las repercusiones de su cierre fueron más allá del aumento de los embarazos adolescentes y los matrimonios precoces. Sin la obligación de asistir a la escuela, las niñas y adolescentes solían encargarse de actividades de alto riesgo, como la recogida de agua y la búsqueda de leña en zonas inseguras, lo que las exponía a la explotación sexual. Las escuelas son también el lugar donde las adolescentes suelen recibir productos de higiene menstrual. Finalmente, en relación con el aumento de la violencia de género, se señalan también cuestiones vinculadas a la socialización de género. En contextos de emergencia humanitaria como la pandemia, los refugiados varones sienten que su masculinidad hegemónica está de alguna manera amenazada, lo que les hace reaccionar de forma violenta e intensificar dinámicas de dominación y de abuso (Fry et al., 2019).

Desvío de fondos gubernamentales

Un segundo impacto directo fue el desvío de fondos gubernamentales. Esta cuestión tuvo múltiples consecuencias como, por ejemplo, la posibilidad para las mujeres refugiadas en África de no poder contar con los medios legales para luchar contra la violencia de género, además de otros peligros a los que están expuestas. Según la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (UNECA, por sus siglas en inglés), a medida que los gobiernos desviaban recursos para hacer frente a la crisis de salud pública, los servicios de seguridad y acceso a la justicia dejaban de estar disponibles para las víctimas de la violencia machista (UNECA, 2020). Otras consideraciones importantes, como la salud sexual o reproductiva, también fueron dejadas al margen. De hecho, el desvío de la atención y de los recursos críticos de estas disposiciones puede dar lugar a un aumento de la mortalidad y la morbilidad materna, de las tasas de embarazos de adolescentes, del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual (UN, 2020).

En el caso de Etiopía, las mujeres se vieron desprovistas de asistencia durante el traslado en la región de Tigray. Miles de refugiadas tuvieron que reestablecerse en nuevos campos, ya que las Naciones Unidas consideraban estar ya al límite de sus capacidades de acogida, además de aumentar así la exposición al virus (Corey-Boulet, 2020). En la República Democrática del Congo, las refugiadas de origen rwandés, que iban migrando de comunidad en comunidad por las sucesivas olas de violencia en las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur vieron cómo los fondos gubernamentales para impulsar soluciones duraderas se ralentizaban (Africa Press Organization, 2020a; BBC, 2020).

Efectos económicos indirectos

A nivel doméstico, diversas noticias analizadas incidían en el impacto económico de la pandemia sobre mujeres y niñas refugiadas. Un ejemplo especialmente relevante a este respecto fue el aumento de los matrimonios infantiles, un hecho derivado de las dificultades económicas sufridas en muchas familias, para las cuales casar a una hija con un hombre mayor podía aliviar la presión económica familiar y garantizar la cobertura de las necesidades básicas. En Níger, gran parte de la labor de prevención del matrimonio infantil quedó en suspenso durante los primeros días de la pandemia. Apenas un año antes de la llegada de la COVID-19, se habían producido mejoras considerables, ya que el Gobierno estaba dispuesto a anular esta práctica y considerarla pedofilia (Gulland, 2020). Del mismo modo, los matrimonios precoces de refugiadas camerunesas en Nigeria experimentaron un aumento sustancial (Obaji, 2020).

Aunque en menor medida, las mujeres refugiadas sufrieron también el impacto de la pandemia en términos laborales. Las restricciones dejaron a este colectivo muy a menudo al margen de las oportunidades de trabajo, lo que agudizó su dependencia de los hombres y perpetuó, por lo tanto, la cadena de violencias y de abusos. Para las personas refugiadas y, en particular, para las mujeres, la pandemia supuso sobre todo una crisis económica por encima de una crisis sanitaria (UNHCR, 2020). En Kenya, a pesar de constituir casi la mitad de la población refugiada, las mujeres están constantemente subempleadas o desempleadas en comparación con otras poblaciones, una situación que no hizo más que agudizarse durante la primera ola de la pandemia (Africa Press Organization, 2020d). En Egipto, las restricciones afectaron gravemente la realidad del empleo de la población refugiada. Esta situación provocó que numerosas personas de este grupo trataran de volver a su país a pesar de los múltiples riesgos que ello implicaba (Laessin, 2020). Finalmente, según el IRC (2020), la pandemia y sus medidas obstaculizaron altamente el empoderamiento económico de las mujeres en países como Kenya y Níger, donde se priorizó la integración de la mano de obra masculina, lo que iba acompañado de estigmas sociales sistemáticos en cuanto a la mujer refugiada, supuestamente limitada en su autonomía, poder de decisión y participación económica (ibídem).

Incremento de las tensiones sociopolíticas

Finalmente, se constata otro importante efecto indirecto de las restricciones por la pandemia, como fue el incremento y la exacerbación de las tensiones sociopolíticas, especialmente relevantes en aquellos países con niveles elevados de violencia y de vulneración de los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2021) y a pesar de la resolución 2532 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2020) en la que instaba a un alto el fuego de 90 días en todos los contextos de conflicto armado, incluyendo la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, entre otros. Tales impactos se dieron especialmente en contextos políticos autoritarios o semiautoritarios, así como en contextos de conflicto y violencia armada (Obi y Kabandula, 2022: 309). De hecho, de los 10 países analizados en el estudio, siete (Sudán, Etiopía, Chad, Camerún, Egipto, Níger y Rwanda) son considerados como «autoritarios», según el índice que mide la calidad democrática de The Economist Intelligence Unit (EIU)4, mientras que solo Uganda y Kenya se consideran regímenes «híbridos»5 (Sudán del Sur no está clasificado en ninguna categoría por la inexistencia de datos reportados por este país). Los gobiernos más autoritarios no solo fueron más propensos a restringir la libertad de movimiento de sus ciudadanos, sino que también fueron más rápidos en hacerlo y mantuvieron las restricciones durante más tiempo en comparación con otros contextos políticos (Barceló et al., 2022).

Uno de los resultados de esta dinámica fue la exacerbación de las tensiones políticas, que generó nuevas dinámicas de desplazamiento y de violencia o represión. Según un informe de AI (2021), los conflictos entre estados y grupos armados, así como los ataques a civiles, continuaron o se intensificaron en la mayor parte del continente africano. Además, la cantidad de noticias relativas a estas crisis sociopolíticas fue considerable en comparación con los otros niveles analizados en este trabajo. A modo de ejemplo, en la región del Sahel, grupos terroristas vinculados a la organización Estado Islámico cometieron atentados en comunidades de refugiados aprovechando el contexto de pandemia. En Níger, decenas de hombres armados atacaron una ciudad que acogía a 35.000 desplazados, además de cortar el suministro de agua de la comunidad (Larson, 2020). Otros países, como Chad y Camerún, experimentaron el mismo problema. En mayo de 2020, ACNUR informó de que 23.000 nigerianos habían huido a Níger en tan solo un mes, debido a ataques cometidos por parte de grupos armados a pesar del coronavirus. Las víctimas de estos nuevos flujos migratorios eran en su mayoría mujeres y niños (Falaju et al., 2020). Esta dinámica se observó también en otros movimientos de desplazamiento, como el registrado en la región sudanesa de Darfur Occidental, donde los enfrentamientos llevaron a que más de 2.500 personas cruzaran la frontera hacia Chad, siendo el 80% mujeres, menores y ancianos (UN News, 2020a).

Muchos gobiernos aprovecharon el contexto de pandemia para intensificar su agenda política, introduciendo medidas represivas contra determinados grupos o minorías, como las personas refugiadas (Ayandele et al., 2021) o simplemente haciendo caso omiso de sus obligaciones internacionales hacia este colectivo (Barnes y Makinda, 2021). En África Oriental, por ejemplo, más de 40.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de su lugar de origen entre marzo y julio. Concretamente en Kenya y Etiopía, las personas vulnerables que vivían en asentamientos informales vieron cómo los gobiernos demolían sus casas, quedando sin hogar y sin red de seguridad financiera a pesar del riesgo de infectarse (Bhalla, 2020). Otro aspecto muy relevante fueron las decisiones relacionadas con las restricciones en la gestión de las fronteras, siendo Chad un ejemplo importante. Más de 20.000 personas que vivían en las islas del lago Chad fueron desplazadas al continente tras la declaración de zona de guerra por parte del Gobierno. Todas las fronteras y puntos de entrada a la región fueron cerrados, dejando a la mayoría de las poblaciones desplazadas con un acceso reducido a los servicios básicos y a los alimentos, y vulnerables a los riesgos de seguridad y salud (IOM, 2020). Todas estas dinámicas generaron una situación que retroalimentaba la violencia estructural que sufre este colectivo. El aumento de ataques y el empeoramiento de conflictos o tensiones políticas como los descritos anteriormente obstaculizaron además la asistencia humanitaria a personas desplazadas y a la vez generaron nuevos desplazamientos (Ikade, 2020).

En resumen, aunque las restricciones por la pandemia debían ser temporales, la mayoría de los efectos indirectos que generaron sobre mujeres, adolescentes y niñas han tenido un carácter permanente, deteriorando sustancialmente las condiciones de vida de este grupo. Según Obi y Kabandula (2022), la sensación es que la pandemia no generó nuevos escenarios de conflicto o de violencia, sino que provocó fuertes impactos disruptivos al exacerbar las desigualdades socioeconómicas o al amplificar tensiones sociales preexistentes.

Impactos en el nivel de la protección internacional

Un segundo nivel de violencia acentuado en este contexto fue el de la protección internacional. Como consecuencia de la pandemia, las mujeres refugiadas en África se vieron expuestas a un debilitamiento visible de las estructuras regionales e internacionales existentes. La situación de vulnerabilidad estructural a la que este colectivo se enfrenta de forma permanente se agudizó, poniendo de manifiesto un abuso adicional en la cadena de violencias a la que ya estaban expuestas. De hecho, para De Coning (2021), si algún impacto severo tuvo la pandemia sobre las comunidades en los contextos de conflictividad africanos fue sobre todo el del debilitamiento de las redes e instrumentos que protegen a los grupos más vulnerables.

La pandemia afectó de forma directa dos aspectos fundamentales en la protección de las mujeres refugiadas en el continente africano: el cierre de campos y la obstaculización de las estrategias de repatriación, así como el desvío de fondos de carácter humanitario. Por un lado, el cierre de los campos de refugiados significó que aquellas mujeres que vivían en este espacio tuvieran que ser reubicadas en lugares que probablemente excedían su capacidad máxima o incluso ser devueltas a su lugar de origen, donde las mujeres tenían miedo de reencontrarse con sus abusadores o debían enfrentar las circunstancias de las que escapaban (Yacob-Haliso, 2016). Estas nuevas dinámicas de movimiento expusieron todavía más a las mujeres refugiadas al virus. Un ejemplo paradigmático tuvo lugar en Etiopía, donde miles de refugiadas tuvieron que reestablecerse en nuevos campos que Naciones Unidas consideraba que ya estaban al límite de sus capacidades de acogida (Corey-Boullet, 2020). Asimismo, durante el mes de junio de 2020, los programas de repatriación voluntaria desde Kenya, así como los retornos asistidos desde Yemen, se suspendieron como medida de seguridad (Africa Press Organization, 2020c), exponiéndose así por más tiempo a las mujeres refugiadas a las situaciones de violencia de género que se han descrito anteriormente. Camerún protagonizaba una situación similar, en la que el Gobierno federal dictó a las agencias de seguridad del país impedir a los refugiados cameruneses migrar a Nigeria (Duru, 2020). Ello también se agravó por la presencia del grupo terrorista Boko Haram, que obligó a unas 300.000 personas a desplazarse a la provincia de Extremo Norte (La Vanguardia, 2020).

De la misma manera, el impacto en la reducción de la asistencia internacional fue significativo. El PMA, por ejemplo, se vio forzado a reducir su asistencia alimentaria y monetaria en un 30% para las personas refugiadas en contextos como Uganda donde, al mismo tiempo, un gran número de personal internacional abandonó el país para autoaislarse en sus naciones de origen (Hovil y Capici, 2020). Esta dinámica fue particularmente notoria en la República Democrática del Congo donde, a partir de abril de 2020, los refugiados recibieron cinco kilos menos de comida y pasaron de beneficiarse de 31.000 francos congoleños a 22.000 por persona mensualmente (Otto Abalo, 2020). En Etiopía, ACNUR anunció durante la primera ola la interrupción crítica de fondos para cubrir las necesidades de las personas refugiadas (Xinhua, 2020), teniendo en cuenta que dicho contexto ya sufría una crisis alimentaria de importantes dimensiones (Africa Press Organization, 2020b). En los campos de Yida, Ajuong Thok y Pamir en Sudán del Sur, las refugiadas expresaron su preocupación en relación con las escasas precauciones que estaban tomando las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria contra el avance del virus en los campos, incluyendo la escasez de agua (All Africa, 2020). En Níger, el PMA advertía de que fruto de la falta de asistencia humanitaria la situación era extremadamente preocupante para miles de personas (The Globe Post, 2020).

En resumen, tal y como se observa en la tabla 1, la pandemia potenció diferentes dinámicas que agravaron preocupantemente las condiciones de vida de este colectivo a nivel doméstico y que, a la vez, debilitaron las ya de por sí precarias infraestructuras de protección internacional. La identificación de todos estos impactos a diferentes niveles es clave para rebatir los discursos que rebajan el efecto de la pandemia sobre colectivos vulnerables como las mujeres refugiadas, para entender el papel de los actores políticos tanto a nivel doméstico como internacional y para ayudar a desarrollar estrategias que potencien la protección efectiva de este grupo.

Conclusiones

El artículo ha puesto de relieve el efecto amplificador que la pandemia tuvo en la «violencia multisistémica» que sufren las mujeres refugiadas. El cierre de escuelas, el desvío de fondos gubernamentales, los efectos económicos indirectos y el incremento de las tensiones sociopolíticas, a nivel local, así como el cierre de campos y la suspensión de los programas de repatriación y el desvío de recursos humanitarios, en el ámbito de la protección internacional, intensificaron la vulnerabilidad estructural que las mujeres refugiadas padecen y el debilitamiento de los instrumentos e infraestructuras que deben proteger sus derechos y garantías. Si bien la pandemia no tuvo un carácter especialmente letal en África, las consecuencias de la COVID-19 sí que han agudizado las desigualdades preexistentes por motivos de etnia, clase o género y han reforzado la intersección de los factores de marginación y exclusión de colectivos como el analizado. Tal y como Mutambara, Crankshaw y Freedman (2021) sugieren, a menos que se adopte un enfoque interseccional y sensible a las cuestiones de género tanto para comprender los efectos de la pandemia como para diseñar respuestas a los mismos, la marginación y la exclusión seguirán aumentando. Si como la OMS advierte, las pandemias supondrán una amenaza recurrente a nivel global, es importante que se visibilicen los diferentes niveles de violencia que las mujeres refugiadas sufrieron durante la crisis de la COVID-19, que se reconozcan las decisiones y dinámicas, que de forma directa o indirecta afectaron a este grupo, y que se impulsen estrategias que fortalezcan y amplíen los instrumentos globales que protegen a las personas refugiadas.

Referencias bibliográficas

Abwola, Nancy y Michelis, Ilaria. «What Happened? How the Humanitarian Response to COVID-19 Failed to Protect Women and Girls». International Rescue Committee, (15 de octubre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 16.07.2022] https://reliefweb.int/report/burundi/what-happened-how-humanitarian-response-covid-19-failed-protect-women-and-girls

ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. «Global report 2021. The stories behind the numbers». UNHCR, (1 de junio de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 17.01.2023] https://reporting.unhcr.org/globalreport2021/pdf

Africa Press Organisation. «Ongoing insecurity in eastern DRC could derail coronavirus containment». UNHCR,(17 de abril de 2020a) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2022] https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/4/5e995dad4/ongoing-insecurity-eastern-drc-derail-coronavirus-containment.html

Africa Press Organisation. «Coronavirus – Ethiopia: 1 in 4 Refugee Children in Pagak are Dangerously Malnourished». The Guardian, (8 de agosto de 2020b) (en línea) [Fecha de consulta: 17.06.2022] https://guardian.ng/apo-press-releases/coronavirus-ethiopia-1-in-4-refugee-children-in-pagak-are-dangerously-malnourished/

Africa Press Organisation. «Coronavirus: Somali returnees from Kenya». Africa Press Organization, (2020c) (en línea) [Fecha de consulta: 09.06.2022] https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-somali-returnees-from-kenya?lang=en

Africa Press Organisation. «New Research Finds Lack of Access to Adequate Child Care As One of the Top Barriers to Economic Empowerment for Refugee Women». International Rescue Committee, (10 de septiembre de 2020d) (en línea) [Fecha de consulta: 24.06.2022] https://www.rescue.org/press-release/new-research-finds-lack-access-adequate-child-care-one-top-barriers-economic

All Africa. «Nuba Refugees in South Sudan Demand UN Aid Resume». All Africa, (14 de julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 20.06.2022] https://allafrica.com/stories/202007150161.html

Amnistía Internacional. «Sub-Saharan Africa: The devastating impact of conflicts compounded by COVID-19». Amnesty International, (7 de abril de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 06.06.2022] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/subsaharan-africa-the-devastating-impact-of-conflicts-compounded/

Andisi, Lorna. «Covid-19 aftershocks: How refugee girls and women bear a heavy burden». The Standard, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 18.06.2022] https://www.standardmedia.co.ke/north-eastern/article/2001383137/covid-19-aftershocks-how-refugee-girls-and-women-bear-a-heavy-burden

Ayandele, Olajumoke; Agwanda, Billy; Amankwa, Mark Opoku; Dagba, Gershon y Nyadera, Israel Nyaburi. «Democracy and Elections amid the COVID 19 Pandemic: The Case of Burundi». African Security, vol. 14, n.º 4 (2021), p. 391-409.

Banik, Rajon; Rahman, Mahmudur; Hossain, Mahfuz; Sikder, Tajuddin y Gozal, David. «COVID-19 pandemic and Rohingya refugees in Bangladesh: What are the major concerns?». Global Public Health, vol. 15, n.º 10 (2020), p. 1.578-1.581.

Barceló, Joan; Kubinec, Robert; Cheng, Cindy; Rahn, Tiril Høye y Messerschmidt, Luca. «Windows of repression: Using COVID-19 policies against political dissidents?». Journal of Peace Research, vol. 59, n.º 1 (2022), p. 73-89.

Barnes, Jamal y Makinda, Samuel M. «A Threat to Cosmopolitan Duties? How COVID-19 Has Been Used as a Tool to Undermine Refugee Rights». International Affairs, vol. 97, n.º 6 (2021), p. 1.671-1.689.

Bhalla, Nita. «More than 40,000 people forcefully evicted in East Africa during coronavirus crisis» Reuters, (1 de julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 20.06.2022] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eastafrica-evictio-idUSKBN2426A6

Camminga, B. «LGBTQI+ and Nowhere to Go: The Makings of a Refugee Population Without Refuge», African Security, vol. 14, n.º 4 (2021), p. 370-390.

CNN. «Melinda Gates: Covid-19 will be horrible in the developing world». CNN, (4 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 20.06.2022] https://edition.cnn.com/videos/business/2020/04/10/melinda-gates-coronavirus.cnn-business

Collins, Patricia Hills. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. Nueva York: Routledge, 2009.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. «Security Council resolution 2532 (2020) [on cessation of hostilities in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic]». Naciones Unidas, S/RES/2532, (1 de julio de 2020) [Fecha de consulta: 17.06.2021] https://digitallibrary.un.org/record/3870751

Corey-Boullet, Robbie. «Ethiopia moves to close Eritrean refugee camp despite virus fears». AFP, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 03.06.2022] https://eritreahub.org/ethiopia-moves-to-close-eritrean-refugee-camp-despite-virus-fears

Cortés-Maisonave, Almudena. «Mujeres migrantes y refugiadas en la Frontera Sur: resistencias de género y violencias encarnadas». Anuario CIDOB de la Inmigración 2019, (2019), p. 128-140 (en línea) [Fecha de consulta: 21.06.2021] https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2019.128

de Coning, Cedric. «COVID-19 and the Resilience of Africa’s Peace and Security Networks». African Security, vol. 14, n.º 4 (2021), p. 341-369.

Dempster, Helen; Ginn, Thomas; Graham, Jimmy; Ble, Marta Guerrero; Jayasinghe, Daphne y Shorey, Barri. «Locked Down and Left Behind: The Impact of COVID-19 on Refugees’ Economic Inclusion». Center for Global Development, Refugees International, and International Rescue Committee, (8 de julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 24.06.2022] https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/7/6/locked-down-and-left-behind-the-impact-of-covid-19-on-refugees-economic-inclusion

Duru, Peter. «Nigeria: Govt Directs Agencies to Stop Cameroonian Refugees From Entering Benue». All Africa, (21 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 10.06.2022] https://allafrica.com/stories/202004210481.html

Engel, Ulf y Herpolsheimer, Jens. «African Regional and Inter-Regional Health Governance: Early Responses to the Covid-19 Pandemic by ECOWAS and the African Union». African Security, vol. 14, n.º 4 (2021), p. 318-340.

Europa Press. «Más de 7 millones de niños refugiados han perdido su “refugio” al cerrar las escuelas». Europa Press, (17 de junio de 2020a) (en línea) [Fecha de consulta: 07.06.2022] https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-entreculturas-avisa-mas-millones-ninos-refugiados-perdido-refugio-cerrar-escuelas-20200617194831.html

Europa Press. «Etiopía registra un incremento de la violencia sexual en el marco de la pandemia de coronavirus». Europa Press, (4 de junio de 2020b) (en línea) [Fecha de consulta: 08.06.2022] https://www.europapress.es/internacional/noticia-etiopia-registra-incremento-violencia-sexual-marco-pandemia-coronavirus-20200604203808.html

Falaju, Joke; Olaniyi, Segun y Akhaine, Saxone. «23,000 Nigerians Fled Into Niger in One Month, Says UNHCR». Guardian Newspapers, (14 de mayo 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 15.06.2022] https://guardian.ng/news/23000-nigerians-fled-into-niger-in-one-month-says-unhcr/

FSIN-Food Security Information Network. «2020 Global report on food crises: Joint analysis for better decisions». FSIN, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 07.06.2022] https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2020

Fry, M. Whitney; Skinner, Asheley C. y Wheeler, Stephanie B. «Understanding the Relationship Between Male Gender Socialization and Gender-Based Violence Among Refugees in Sub-Saharan Africa». Trauma, Violence, & Abuse, vol.20, n.º 5 (2019), p. 638-52.

González, Nerea. «As Covid-19 spreads, Africa must prepare for worst: WHO chief». Agencia EFE, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 10.06.2022] https://www.efe.com/efe/english/world/as-covid-19-spreads-africa-must-prepare-for-worst-who-chief/50000262-4201553

González-Arias, Adriana y Araluce, Olga Aikin. «The Impact of the Covid-19 Pandemic on Human Mobility among Vulnerable Groups: Global and Regional Trends». Journal of Poverty, vol. 25, n.º 7 (2021), p. 567-581.

Gulland, Anne. «Stolen childhood: Niger’s girl brides». The Telegraph, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 10.06.2022] https://www.telegraph.co.uk/global-health/women-and-girls/child-marriage-in-niger/

Haffejee, Badiah y East, Jean F. «African Women Refugee Resettlement: A Womanist Analysis». Affilia, vol. 31, n.º 2 (2016), p. 232-242.

Herrera, Sonia. «Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia sexual». Cuadernos de Cristianismo y Justicia, n.º 187 (2013), p. 3-32 (en línea) [Fecha de consulta: 07.05.2021] https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es187.pdf

Hovil, Lucy y Capici, Vittorio. «Neglected Refugees Find Themselves Even More Neglected During COVID-19». All Africa, (12 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 19.06.2022] https://allafrica.com/stories/202005130802.html

Ikade, Faith. «Inter-ethnic attacks in DRC puts thousands at risk of COVID-19». Ventures Africa, (13 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 12.06.2022] https://venturesafrica.com/inter-ethnic-attacks-in-drc-puts-thousands-at-risk-of-covid-19/

IOM-International Organization for Migration. «Chad: Emergency Aid for Thousands Displaced by Violence; 6,000 Migrants Stranded Amid COVID-19 Crisis». IOM International, (7 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 07.06.2022] https://www.iom.int/news/chad-emergency-aid-thousands-displaced-violence-6000-migrants-stranded-amid-covid-19-crisis

Khambule, Isaac. «COVID-19 and the informal economy in a small-town in South Africa: governance implications in the post-COVID era». Cogent Social Sciences, vol. 8, n.º 1 (2022), p. 1-16 (en línea) https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2078528

Kuyoh, Shadrack. «African women and children need special care». China Daily, (14 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 08.06.2022] https://global.chinadaily.com.cn/a/202005/14/WS5ebc8583a310a8b241155801.html#:%7E:text=As%20witnessed%20globally%20and%20more,natural%20disasters%20and%20economic%20uncertainties

La Vanguardia. «Siete muertos y 14 heridos en un ataque suicida contra desplazados en Camerún». La Vanguardia, (2 de septiembre de 2020) (en línea) [Fecha consulta: 12.06.2022] https://www.lavanguardia.com/internacional/20200902/483277641806/siete-muertos-y-14-heridos-en-un-ataque-suicida-contra-desplazados-en-camerun.html

Laessin, Ulf. «After losing jobs many sudanese struggle to make ends meet in Egypt». Reuters, (13 de julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 01.06.2022] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-egypt-migrants-idUSKCN24E28K

Larson, Krista. «Gunmen Attack Refugee Camp in Niger, Cut Off Water Supply». AP News, (1 de junio de 2020) (en línea) [Fecha consulta: 15.06.2022] https://apnews.com/article/af2515152612a8b4efce71ab133425ca#:~:text=DAKAR,%20Senegal%20(AP)%20—,refugee%20agency%20said%20Monday

Mutambara, Victoria M.; Crankshaw, Tamaryn L. y Freedman. Jane. «Assessing the Impacts of COVID-19 on Women Refugees in South Africa». Journal of Refugee Studies, vol. 35, n.º 1 (2021), p. 704-721.

Nachega Jean B.; Atteh, Rhoda; Ihekweazu, Chikwe; Sam-Agudu, Nadia; Adejumo, Prisca; Nsanzimana, Sabin; Rwagasore, Edson; Condo, Jeanine; Paleker, Masudah; Mahomed, Hassan; Suleman, Fatima; Ario, Alex; Kiguli-Malwadde, Elsie; Omaswa, Francis; Sewankambo, Nelson; Viboud, Cecile; Reid, Michael; Zumla, Alimuddin y Kilmarx, Peter. «Contact Tracing and the COVID-19 Response in Africa: Best Practices, Key Challenges, and Lessons Learned from Nigeria, Rwanda, South Africa, and Uganda». American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 104, n.º 4 (2021), p. 1.179-1.187.

Njie-Carr, Veronica; Sabri, Bushra; Messing, Jill T.; Suarez, Cecilia; Ward-Lasher, Allison; Wachter, Karin; Marea, Christina X. y Campbell, Jacquelyn. «Understanding Intimate Partner Violence among Immigrant and Refugee Women: A Grounded Theory Analysis». Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, vol. 30, n.º 6 (2020), p. 792-810.

Obaji, Philip. «This is not the life I wanted: Child brides rise among Cameroon refugees». African Arguments, (1 de septiembre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 07.06.2022] https://africanarguments.org/2020/09/this-is-not-the-life-i-wanted-child-brides-rise-among-cameroon-refugees/

Obi, Cyril y Kabandula, Abigail. «Special Issue on ‘Covid-19, Peace and Security in Africa: Challenges and Opportunities». African Security, vol. 14, n.º 4 (2022), p. 307-317.

Oppong, Joseph R. «The African COVID-19 anomaly». African Geographical Review, vol. 39, n.º 3 (2020), p. 282-288.

Oppong, Joseph R.; Dadson, Yvonne A. y Ansah, Hilary. «Africa’s Innovation and Creative Response to COVID-19». African Geographical Review, vol. 41, n.º 3 (2022), p. 318-335.

Otto Abalo, Irene. «Uganda: Refugees facing food scarcity amid lockdown». All Africa, (9 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 06.06.2022] https://allafrica.com/stories/202004090650.html

Smigelsky, Melissa; Gill, Alison; Foshager, Deb; Aten, Jamie y Im, Hannah. «“My heart is in his hands”: The lived spiritual experiences of Congolese refugee women survivors of sexual violence». Journal of Prevention & Intervention in the Community, vol. 45, n.º 4 (2017), p. 261-273.

Stark, Lindsay; Meinhart, Melissa; Vahedi, Luissa; Carter, Simone; Roesch, Eelisabeth; Scott, Isabel; Mwanze Palaku, Philomene; Rossi, Flore y Poulton, Catherine. «The syndemic of COVID-19 and gender-based violence in humanitarian settings: leveraging lessons from Ebola in the Democratic Republic of Congo». BMJ Global Health, vol. 5, n.º 11 (2020) (en línea) http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004194

Stephen, Lynn. «Violencia transfronteriza de género y mujeres indígenas refugiadas de Guatemala». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 117 (2017), p. 29-50.

The Globe Post. «Sahel Humanitarian Crisis ‘Spiralling’ Amid Virus: WFP». The Globe Post, (4 de febrero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.06.2022] https://theglobepost.com/2020/04/02/sahel-humanitarian-crisis-virus-wfp/

UN-United Nations. «Policy Brief: The Impact of COVID-19 on women». UN, (9 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.06.2022] https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en-1.pdf

UN News. «Violence in Sudan’s Western Darfur forces 2,500 into Chad: UN refugee». UN News, (11 de agosto de 2020a) (en línea) [Fecha de consulta: 15.06.2022] https://news.un.org/en/story/2020/08/1069962

UN News. «Refugees at risk of hunger and malnutrition, as relief hit in Eastern». UN News, (26 de agosto de 2020b) (en línea) [Fecha de consulta: 07.06.2022] https://news.un.org/en/story/2020/08/1071062

UNECA-United Nations Economic Commission for Africa. «COVID-19 aggravates plight of women in Africa». ECA, (5 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 14.06.2022] https://www.uneca.org/storys/covid-19-aggravates-plight-women-africa

UNHCR. «UNHCR in Sudan – COVID-19 Update». UNHCR, (11 de junio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 23.06.2022] https://data.unhcr.org/en/documents/details/77104

Xinhua. «UNHCR faces funding shortfall to meet COVID-19 related needs of refugees in Ethiopia». Xinhua, (16 de julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 16.06.2022] http://www.xinhuanet.com/english/africa/2020-07/16/c_139217792.htm

Yacob-Haliso, Olajumoke. «Intersectionality and Durable Solutions for Refugee Women in Africa». Journal of Peacebuilding & Development, vol. 11, n.º 3 (2016), p. 53-67.

Yasmine, Rola y Moughalian, Catherine. «Systemic violence against Syrian refugee women and the myth of effective intrapersonal interventions». Reproductive Health Matters, vol. 24, (2016), p. 27-35.

Notas:

1- Aunque el número de personas bajo protección de ACNUR es mucho mayor (en torno a los 100 millones de personas), esta cifra incluye situaciones de desplazamiento forzoso que no se han tenido en cuenta en este análisis, tales como desplazados internos, solicitantes de asilo, personas retornadas, etc. El objeto de estudio se ha centrado en la categoría «refugiados», considerando que son aquellas personas que han sido reconocidas legalmente como tal. Las noticias analizadas para el estudio no han tenido en cuenta aquellas piezas donde no se ha hecho referencia explícita a esta categoría. Véase ACNUR (2022).

2- Aunque Egipto forma parte de la subregión del Norte de África y no es considerada como parte de África Subsahariana, la mayoría de población refugiada que acoge es de países de esta última subregión.

3- N. de Ed.: traducción propia.

4-Los regímenes autoritarios son países, según la EIU, en las que el pluralismo político es inexistente o está muy limitado. Estos estados suelen ser monarquías absolutas o dictaduras, pueden tener algunas instituciones convencionales de democracia pero con escasa importancia, las infracciones y los abusos de las libertades civiles son habituales, las elecciones (si se celebran) no son justas ni libres (incluidas las elecciones falsas), los medios de comunicación suelen ser de propiedad estatal o están controlados por grupos asociados al régimen gobernante, el poder judicial no es independiente y la censura y la supresión de las críticas al gobierno son habituales.

5- Los regímenes híbridos son países en los que se registran fraudes electorales regulares, lo que les impide ser democracias justas y libres, según esta clasificación.

Palabras clave: COVID-19, restricciones, África, mujeres, refugiadas, vulnerabilidad estructural, violencia multisistémica

Cómo citar este artículo: Mateos, Óscar; Santanach, Emma y Escobar, Sabina. «Cuando llueve sobre mojado: COVID-19, violencia multisistémica y mujeres refugiadas en África». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p. 41-63. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.41

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133, p. 41-63

Cuatrimestral (enero-abril 2023)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.41

Fecha de recepción: 13.09.22 ; Fecha de aceptación: 02.02.23