La «paz total» de Gustavo Petro: el imperativo de proteger a los defensores de los derechos humanos en Colombia

El recién estrenado Gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto como objetivo acabar con la violencia estructural en Colombia y construir la «paz total».

Terminar con las agresiones y los homicidios contra los defensores de los derechos humanos es uno de los imperativos a los que debe hacer frente el nuevo presidente, por lo que algunas de las primeras medidas tomadas por su Gobierno van en este sentido.

Proteger a los defensores de los derechos humanos no es solo un imperativo moral y una obligación del Estado –amparada por la legislación nacional e internacional–, sino que es también una condición para la gobernabilidad del territorio y la construcción de la paz.

Petro se enfrenta a un contexto socioeconómico difícil, con muchos actores involucrados, una trama de complicidades e intereses contrapuestos y una sociedad fragmentada. En las primeras semanas de gobierno, sin embargo, el nuevo presidente ha mostrado voluntad política y una ambición efectiva para la «paz total», aunque para lograrla va a necesitar también medios materiales y una sociedad civil comprometida con el proyecto.

La investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el 9 de agosto de 2022, se considera un acontecimiento histórico, al ser la primera vez que una candidatura progresista se hace con las llaves de la Casa de Nariño1. Ello, además, se ha conseguido con una candidatura encabezada por un exguerrillero del M-19 –que ya lleva décadas en la política– y una joven vicepresidenta, Francia Márquez, afrodescendiente, activista medioambiental y vinculada a los movimientos de defensa de los derechos humanos.

La coalición vencedora, Pacto Histórico «Colombia puede», se presentó ante la ciudadanía como la garante de la efectiva aplicación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno –entonces presidido por Juan Manuel Santos– y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En su discurso de toma de posesión, Petro reiteró su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en la defensa del medio ambiente y en la necesidad de fomentar un nuevo modelo de desarrollo con una matriz más sostenible y un patrón menos extractivista y depredador de los recursos naturales.

Durante el mandato del presidente saliente Iván Duque –reacio, ya antes de su elección, al Acuerdo de Paz–, la implementación del proceso de paz no se detuvo, aunque tampoco avanzó con la velocidad adecuada, siendo uno de los aspectos más negativos el incremento general de la violencia, en particular, contra los activistas en favor de los derechos humanos y el medio ambiente. Ello no es algo nuevo. Colombia es, desde hace años, uno de los países con más violencia contra los defensores de los derechos humanos y líderes sociales, tanto en América Latina como a nivel mundial. El conflicto armado interno que se prolongó durante más de cinco décadas impidió que el Estado pudiera hacer efectivas las salvaguardias y garantías institucionales de los derechos humanos en el conjunto del territorio, lo que ha propiciado que se hayan producido y se produzcan más agresiones y asesinatos contra los defensores de derechos humanos y que los culpables queden impunes.

En Colombia existen diversas iniciativas de diferentes entidades nacionales e internacionales, públicas y no gubernamentales, para paliar estas carencias, sin embargo, se precisa de una aproximación integral que atienda a las demandas de las comunidades más afectadas por la violencia que, durante décadas, se han sentido desamparadas. Al respecto, se espera un giro importante del Gobierno entrante de apoyo a los defensores de los derechos humanos, activistas y movimientos sociales ambientalistas. En paralelo, sin embargo, este se enfrenta a un contexto socioeconómico difícil y muy complejo, por la gran cantidad de actores involucrados y la trama de complicidades e intereses contrapuestos en una sociedad aún muy dividida frente al conflicto y con grandes brechas sociales. El Gobierno de Petro se ha propuesto avanzar hacia la «paz total» mediante un plan de choque que permita abordar las problemáticas detrás de los conflictos. Para ello, será necesario trabajar directamente con las comunidades afectadas. Acabar con la violencia contra los defensores de derechos humanos debe ser una prioridad, ya que estos son un elemento esencial para la articulación de una institucionalidad que ofrezca una alternativa real al actual control territorial que ejercen movimientos armados, grupos criminales y fuerzas irregulares.

La violencia contra los defensores de los derechos humanos tras la implementación del Acuerdo de Paz

Estudios como el de Human Rigths Watch evidencian que la situación para los defensores de derechos humanos ha empeorado en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz, con un gran incremento de los ataques violentos contra ellos. La dejación de las armas por parte de las FARC-EP no acabó con toda la guerrilla, ya que, además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), persisten los grupos armados organizados residuales (los llamados GAOR), nombre otorgado por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y popularmente conocidos como grupos disidentes. Estos grupos continúan las actividades ilícitas, ocupando una gran parte de los territorios previamente controlados por la guerrilla y, muy a menudo, están vinculados con el crimen organizado que se alimenta del narcotráfico y el tráfico de armas. Algunas de las organizaciones criminales, como el denominado «Clan del Golfo», se han expandido en parte de los territorios de donde se habían retirado las FARC-EP. Pero, además, también se dan agresiones procedentes de sectores vinculados a las industrias extractivas, agrícolas y ganaderas, todas ellas enfrentadas con los pobladores que defienden la protección del territorio.

Con relación al número de agresiones –seguido por la impunidad de los ataques contra los defensores de los derechos humanos–, 2021 fue el año más violento en Colombia de los últimos 12 años. La pandemia generada por la COVID-19 agravó esta violencia, perjudicando la implementación del Acuerdo de Paz y acentuando la inequidad entre la ciudadanía y en el acceso a los territorios, así como las vulnerabilidades políticas, económicas, sociales y ambientales presentes en el país, con un especial énfasis en el deterioro de los derechos humanos, los procesos de democratización y los liderazgos sociales. Según el registro del Observatorio de derechos humanos, conflictividades y paz publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde principios de 2022 hasta agosto de este año han sido asesinados en Colombia 122 lideres sociales y defensores de derechos humanos –identificados con nombres y apellidos–, así como 32 excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) define a los defensores de los derechos humanos como aquellas personas que promueven la construcción de la paz y la justicia, a través del fortalecimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos líderes desempeñan un papel fundamental al visibilizar las injusticias sociales, la impunidad y fomentar los procesos democráticos. Los movimientos sociales y ambientalistas fueron un gran apoyo para el proceso de paz con las FARC-EP y, algunos de ellos, participaron directamente en las negociaciones. La violencia que sufren los defensores de derechos humanos proviene del choque de intereses entre las comunidades locales –a las que representan– y grupos armados de diversa índole, así como de empresas nacionales e internacionales extractivas y agroganaderas. En este enfrentamiento también tienen un rol actores estatales, ya sea por acción o por omisión.

En Colombia existen territorios que, por la situación de violencia generalizada, el mero hecho de habitarlos pone a las personas en situación de riesgo. La Unidad Nacional de Protección (UNP), perteneciente al Ministerio del Interior del Gobierno colombiano, distingue tres tipos de riesgos: el ordinario, el extraordinario y el extremo. El primero, el ordinario, es el que padecen todas las personas por el hecho de formar parte de una comunidad en concreto; el extraordinario se refiere a cuando una persona está en peligro por llevar a cabo acciones o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y hay un riesgo específico, individualizable y concreto, basado en acciones que se puedan demostrar; y el tercero, el riesgo extremo, se da cuando, además de extraordinario, este es inminente y grave. En este sentido, para obtener una protección adecuada, es necesario que la situación de riesgo sea reconocida, y ello no siempre ocurre cuando se trata de personas que viven en zonas marginadas y fuera del paraguas protector de las instituciones.

Muchos de los líderes que defienden el territorio, el medio ambiente y la implementación del Acuerdo de Paz son mujeres campesinas de procedencia indígena o afrodescendientes, como la actual vicepresidenta, Francia Márquez, que afrontan diversos tipos de estigmatización y violencia. El rol de las mujeres defensoras presenta un doble riesgo en Colombia, no solo por enfrentar violaciones de los derechos humanos, sino también por el hecho de ser mujeres. Conforme los datos publicados por Human Rights Watch (HRW), el 70% de los asesinatos ocurridos entre 2016 y 2020 sucedieron en zonas rurales, el 98% en municipios donde hay presencia de grupos armados y crimen organizado, y el 97% en municipios donde prevalece el tráfico y la producción de productos ilícitos, la extorsión, la minería y la deforestación ilegales, así como el contrabando, entre otros tipos de economías ilícitas.

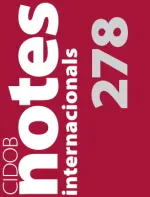

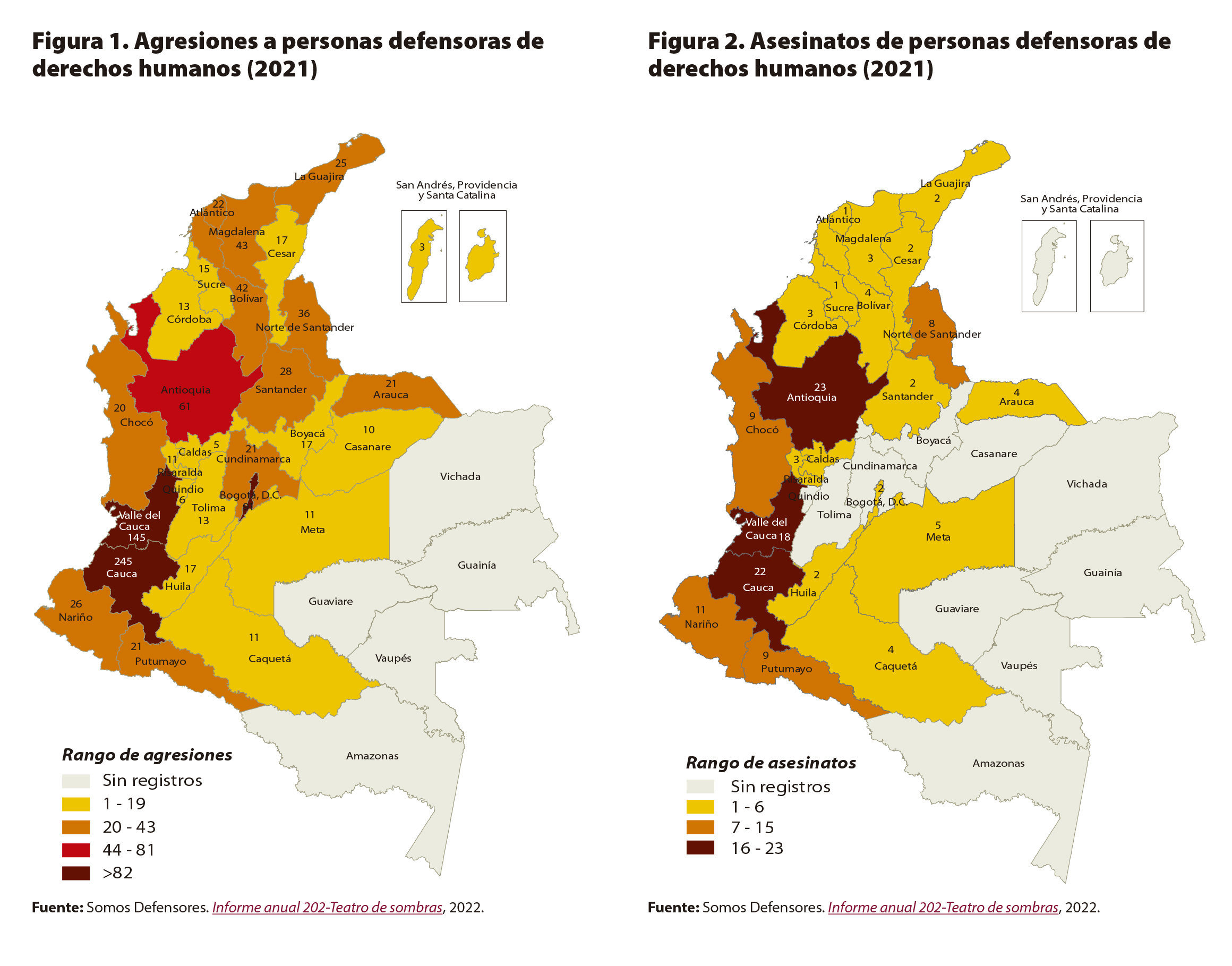

Según datos referidos a 2021 del «Sistema de Información Sobre Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia» (Programa Somos Defensores, 2021), el tipo de agresiones sufridas son las siguientes: amenazas (66,7%), asesinatos (13,9%), atentados (9,3%), detenciones arbitrarias (5,2%), judicializaciones (1,6%), desapariciones forzadas (1,6%), robos de información (1,3%) y agresiones sexuales (0,2%). El objetivo principal de estas agresiones es acabar con la labor de los defensores de los derechos humanos que, en la mayoría de los casos, se centra en denunciar las actividades llevadas a cabo por grupos armados o empresas multinacionales y nacionales. Según cifras de la Oficina del ACNUDH citadas en un informe del HRW, los líderes indígenas asesinados entre 2016 y 2020 representan aproximadamente el 16% de los defensores de derechos humanos asesinados en ese período en Colombia, lo que llama la atención teniendo en cuenta que solo el 4,4% de la población de Colombia es indígena. Los departamentos más afectados por las agresiones en 2021 fueron el Cauca, Valle del Cauca y Antioquia (véase figura 1), los cuales, además, también sufrieron un número mayor de homicidios en ese año, añadiéndose al respecto los departamentos de Nariño, Putumayo, Chocó y Norte de Santander (véase figura 2).

Aunque hay diferentes factores que explican por qué estos departamentos tienen un alto nivel de agresiones y asesinatos, cabe destacar que uno de los más relevantes es la forma en cómo se ha aplicado el Acuerdo de Paz. No por azar, estos territorios guardan una significativa correlación con el resultado del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz del 2 de octubre de 2016: en los departamentos donde se sufren más agresiones, en particular, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó se obtuvieron unos resultados de votos mayoritariamente favorables al Acuerdo. Asimismo, estos departamentos, junto con los situados en el oriente de Colombia, son los que padecieron más el conflicto con las FARC-EP y, hoy en día, son los que tienen más grupos disidentes armados. Así, el Acuerdo de Paz fue visto en estos territorios como una oportunidad para el desarrollo y la integración territorial, además de una esperanza para una tregua de los ataques violentos; sin embargo, justamente las reclamaciones para la efectiva implementación del Acuerdo de Paz son un factor que explica el alto número de agresiones y homicidios.

Del mismo modo, las agresiones se concentran en zonas, como Antioquia y Chocó, ricas en materias primas –fuentes de energía– y de particular interés para los cultivos ilícitos. En estos territorios son agredidos y asesinados, particularmente, los defensores de los derechos humanos por defender la tierra y el medio ambiente; concretamente, en los conflictos medioambientales relacionados con la agricultura o biomasa, las infraestructuras, los combustibles fósiles, las fumigaciones, la generación de energía, la minería y los residuos sólidos. Dichas agresiones, además, no siempre son llevadas a cabo por grupos criminales, sino que, muchas veces, son instigadas por empresas nacionales, internacionales y mixtas. Como muestra el Atlas de Justicia ambiental (EJAtlas), la ampliación de las actividades extractivas en Colombia que entran en conflicto con campesinos e indígenas son el origen de numerosos episodios de violencia. Otras causas de la violencia están relacionadas con la ocupación de territorios y rutas comerciales por los grupos armados y narcotraficantes, que han aprovechado el vacío de poder dejado en el territorio por las FARC-EP tras el Acuerdo de Paz.

En cambio, en las áreas con más cultivos, como la zona del Eje Cafetero, que incluye los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, así como las regiones del suroeste de Antioquia, noroeste de Tolima, el norte y oriente del Valle del Cauca –no solo ricas en cultivos de café, plátano y aguacate, sino también en materias primas como la minería– el resultado del plebiscito del Acuerdo de Paz fue mayoritariamente en contra. Allí dominan las empresas extractivas y los grandes terratenientes. Asimismo, las zonas urbanas, que son las que menos sufrieron el conflicto y las agresiones, también votaron mayoritariamente en contra, con la excepción de la capital, Bogotá.

El Informe «Violencia territorial en Colombia: recomendaciones para el nuevo Gobierno» publicado por la oficina del ACNUDH en Colombia, en julio de 2022, señalaba un incremento de la violencia, en general, y de la violencia sexual, en particular, en las zonas rurales. Uno de los contextos que mayor peligrosidad genera para los líderes sociales y medioambientales es el de la disputa territorial entre varios grupos armados, algunos de los cuales fuerzan a las poblaciones locales a abandonar sus prácticas ancestrales para dedicarse a las economías ilícitas. Según el mismo informe, los principales homicidios verificados de lideres sociales son perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales con el fin de debilitar la estructura social de las comunidades y fortalecer su control sobre el territorio; en ocasiones, además, acaban expulsando a las comunidades de su territorio produciendo, en los casos más extremos, masacres colectivas.

En agosto de 2022, un comunicado de la Oficina del ACNUDH, cuya firma encabezaba la relatora especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, denunciaba las habituales amenazas de muerte para las personas que protestan por actividades empresariales que implican un uso intensivo de la tierra y afectan a comunidades indígenas y campesinas, instando al Gobierno colombiano a asumir sus responsabilidades. Sin embargo, el vacío institucional tras la desmovilización de las FARC-EP no ha favorecido las zonas rurales con limitando acceso al control y a la protección gubernamental. La mayoría de las veces, los responsables de las agresiones no son identificados ni procesados y esa impunidad alimenta aún más la espiral de violencia.

Las respuestas del Estado ante las agresiones

Frente a los altos niveles de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, en el año 2009 se impulsó el «Proceso Nacional de Garantías», como instrumento de diálogo entre la sociedad civil y el Estado que llevó a la creación de una Mesa Nacional de Garantías de Seguridad (MNGS) y mesas territoriales en las 20 regiones más afectadas por la violencia. Sin embargo, tal y como constató el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia de 11 de mayo de 2020, estos mecanismos no funcionaron de forma efectiva. En el 2011 se creó la ya mencionada UNP, que se encarga de proporcionar servicios de protección y brindar asistencia a quienes el gobierno colombiano considera que están en una situación de riesgo, como es el caso de los defensores. Esta entidad presenta diferentes medidas preventivas individuales, como la implementación de escoltas, medios de comunicación y de trasporte, así como apoyo para la reubicación; sin embargo, estas no siempre son las más adecuadas, ya que muchas veces llegan tarde o se retiran demasiado pronto. En reconocimiento a la especial situación de riesgo de las mujeres, la UNP aprobó en 2018 un protocolo de análisis de riesgo para mujeres lideresas y defensoras, aunque en muchas ocasiones mujeres que luchan por cuidar del territorio donde viven no son reconocidas como defensoras.

En el Acuerdo de Paz también se incluyeron medidas de protección para las personas defensoras creándose, por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), integrada por el presidente de la República y los más altos cargos en materia de seguridad del Estado, incluidos ministros, comandantes de la policía y las fuerzas militares, así como el fiscal general. Esta comisión se encarga de desarrollar e implementar una política pública para combatir las organizaciones y actividades criminales. Sin embargo, tal y como denunció en marzo de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la CNGS no cuenta con un reglamento interno de trabajo que le permita ejercer sus funciones adecuadamente.

El Gobierno presidido por Iván Duque (2018-2022) prefirió impulsar otras iniciativas, creando en 2018 el Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección para los defensores de los derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Un plan cuyo objetivo era definir, dirigir y coordinar los múltiples programas y recursos de protección de las distintas instancias gubernamentales involucradas en la prevención y defensa individual y colectiva de los defensores de los derechos humanos. El decreto 660 de abril de 2018 creó el «Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios» (PISPCOT) con el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral para comunidades, organizaciones y defensores. Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) mediante el cual analiza información sobre comunidades en situación de riesgo, informa a las autoridades competentes y realiza recomendaciones para la protección de dichas personas y comunidades; no obstante, el nivel de implementación de estas medidas es bajo.

También existen programas en colaboración con organizaciones internacionales. La Oficina del ACNUDH está presente en Colombia desde 1997 para dar seguimiento y publicar informes para la protección de los derechos humanos en el país. Tras la firma del Acuerdo de Paz, esta oficina asumió el seguimiento y reporte de políticas públicas para el desmantelamiento de organizaciones criminales y la protección de defensores de los derechos humanos, la seguridad para excombatientes de las FARC, la revisión de casos de miembros de las FARC detenidos, así como el acompañamiento a las víctimas. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), proporciona la Relatoría sobre Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos que analiza las denuncias sobre las supuestas violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En Colombia también operan distintos programas liderados por ONG como, por ejemplo, el Programa de Prevención, Protección y Seguridad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Nororiente colombiano, de la organización International Action for Peace; el Programa Somos Defensores, constituido por diferentes ONG; o la actuación de las Brigadas Internacionales de Paz, que proporciona medidas de seguridad como el acompañamiento, la protección o el seguimiento de la situación de los defensores y la construcción de redes de apoyo. Otras organizaciones, como Amnistía Internacional u Oxfam, también tienen programas sobre los defensores que documentan ataques contra ellos y visibilizan las situaciones de violencia. En su informe de 2020, Amnistía Internacional identificaba alrededor de 14 normas que, de forma directa o indirecta, abordaban la problemática de la protección de las personas defensoras; sin embargo, toda esta gran cantidad de medidas no han sido efectivas. Sobre eso, una de las razones que apunta la mencionada organización es que se ha puesto el énfasis en la protección, en vez de en las causas estructurales del riesgo, a lo que se suma que las instituciones no cuentan con mecanismos de control efectivo para verificar los incumplimientos. El Gobierno ha desplegado tropas en muchas zonas del país, pero sin fortalecer, al mismo tiempo, el sistema de justicia ni asegurar un acceso adecuado a las oportunidades económicas y educativas o a los servicios públicos.

Una «paz total» comprometida con los derechos humanos

La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para alcanzar la «paz total» tiene un alcance que va más allá de una acción gubernamental: se trata de lograr la reconciliación de un país que ha vivido enfrentado y castigado por una violencia estructural, por lo que, para ello, una de las condiciones básicas es la protección de las personas. En las primeras semanas de mandato, se ha lanzado un plan de choque con un enfoque preventivo, empezando por instalar, de acuerdo con la Comisión de Paz del Senado, los denominados Puestos de Mando Unificados por la vida (PMU), muy vinculados a la figura del alcalde de la localidad donde se ubiquen. Paralelamente, se ha lanzado la iniciativa de una gran cumbre para alcanzar el alto el fuego en todo el país, se ha reabierto el diálogo con el ELN y se han restablecido las relaciones con Venezuela. El Senado de la República, por su parte, está en proceso de debatir la ratificación del Acuerdo de Escazú, que contempla medidas específicas para la protección de los defensores del medio ambiente.

Todos esos pasos son necesarios para avanzar en la senda de una paz estable; sin embargo, para hacerla efectiva, hay que trabajar en todo el territorio, siendo imprescindible movilizar a la sociedad civil. El 5 de agosto de 2022, una plataforma de organizaciones de protección de los derechos humanos y congresistas del Pacto Histórico «Colombia puede» enviaron al presidente una propuesta de «Plan de emergencia para la protección de lideres(as) sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz», elaborado con el soporte técnico de la Oficina del ACNUDH. Este plan –presentado por el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, el 17 de agosto de este año– pide la reactivación de la CNGS y las mesas territoriales, y establece siete ejes de actuación priorizando 65 municipios con mayor incidencia de violencia, a la vez que diferencia medidas a corto y mediano plazo.

El primero de dichos ejes es la generación de confianza institucional que, aunque incluye la reformulación de la compleja normativa existente, también tiene en cuenta la apertura de espacios de diálogo con la sociedad civil y las instancias del Acuerdo de Paz. El segundo de los ejes trata de impulsar una acción estratégica y coordinada entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones internacionales a fin de hacer efectivas las medidas de protección a los defensores. El tercer eje se centra en la acción preventiva de las fuerzas de seguridad frente al actual enfoque reactivo, lo que incluye la eliminación de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El cuarto, por su parte, se refiere a la gestión de riesgos con una perspectiva de acción humanitaria y, el quinto, recoge medidas que garanticen la seguridad territorial, el control de armas y el fomento de la protección comunitaria. Los dos últimos ejes son, por una parte, la garantía de acceso a la justicia –con medidas contra la impunidad– y, por la otra, el establecimiento de medidas de seguimiento y evaluación para rendir cuentas tanto ante las instituciones como ante la opinión pública.

La protección de los defensores de los derechos humanos es uno de entre los diversos frentes en los cuales se va a desarrollar la batalla por la «paz total» del Gobierno de Petro, que incluye la desmovilización de los grupos guerrilleros, el desmantelamiento del crimen organizado y los grupos paramilitares, y que supone un cambio en la política sobre drogas, la implementación de una política de acceso equitativo a la tierra y una revisión del modelo productivo insostenible dominante basado en un extractivismo depredador de recursos naturales. En este complejo panorama, sin duda, los defensores de los derechos humanos son una pieza clave, ya que su labor es precisamente denunciar los abusos y las injusticias para que el Estado pueda actuar de forma efectiva en consecuencia. La experiencia de las décadas pasadas enseña que, la mera existencia de normas e instituciones de protección, si bien es necesaria, no basta si no hay mecanismos para su efectiva implementación.

Aunque aún es pronto para hacer un balance de las primeras medidas del proyecto «paz total», en las primeras semanas de gobierno del flamante presidente Gustavo Petro, este ha mostrado voluntad política y una ambición efectiva para la «paz total». Sin embargo, para lograrla, va a necesitar también medios materiales, que no son abundantes en un momento de dificultades económicas agravadas por la crisis de la COVID-19, y una sociedad civil comprometida con el proyecto.

Los defensores de los derechos humanos, que fueron una pieza integrante clave de las negociaciones de paz, son grandes impulsores de la implementación del acuerdo y deben ser un pilar de la activación de la «paz total». Su protección no es solo un imperativo moral y una obligación del Estado, amparada por la legislación nacional e internacional, sino que es también una condición sine qua non para la gobernabilidad del territorio y la construcción de la paz duradera.

Notas:

1- La Casa de Nariño es la residencia oficial y principal sede de trabajo del presidente de la República de Colombia. Antonio Nariño (1765-1823), su antiguo morador, fue uno de los ideólogos de la guerra de la Independencia del país y primer traductor de los Derechos del Hombre.

Este documento está basado en la investigación sobre Cambio Climático y Conflictos en Colombia realizada para el proyecto CASCADES (Cascading climate risks: towards adaptive and resilient European societies), que recibió financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, con número de acuerdo 821010 (2019-2023)

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2022/278/es