El extractivismo en Bolivia: efectos derrame e impactos en las áreas nacionales protegidas

Oscar Campanini Gonzales. Director, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). oscarcampanini@gmail.com

Los impactos más profundos de los extractivismos son sus efectos derrame, es decir, las trasformaciones que provoca en las políticas públicas (ambientales, sociales y económicas) y en el sentido de conceptos clave como desarrollo, política, justicia, democracia y naturaleza. Este artículo analiza –a partir de la descripción de los casos de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, del Parque Nacional Carrasco y del Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba–, la secuencia de efectos derrame de los extractivismos en las políticas públicas, la normativa y el funcionamiento del conjunto de las áreas protegidas en Bolivia. Se hace un énfasis particular en sus consecuencias sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, reconocidos por la normativa boliviana.

A pesar de que en las últimas décadas se ha producido en América del Sur un incremento de la superficie de áreas protegidas, el deterioro de estos ecosistemas objeto de protección se ha incrementado. Los conflictos socioambientales alrededor de las áreas protegidas –otro indicador de esta contradicción– no solo han incrementado en número e intensidad, sino que algunos de ellos incluso han marcado hitos en procesos de reivindicación y críticas a gobiernos progresistas con posturas internacionales de defensa del medio ambiente y de reivindicación de derechos de la naturaleza –como los casos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia o el Yasuni en Ecuador–.

Analizar el fenómeno desde los extractivismos puede ayudar a dilucidar esta aparente contradicción y, a partir del examen detallado de tres áreas naturales protegidas (ANP) de Bolivia, precisar los mecanismos que operan en estos casos. Asimismo, el análisis de sus efectos sobre los derechos humanos permitirá identificar la profundidad de los impactos de este deterioro medioambiental. Para ello, el artículo se estructura de la siguiente forma: en las primeras secciones, se precisa el marco conceptual de los extractivismos, así como su impacto en áreas protegidas en América Latina para, a continuación, pasar a analizar los cambios en las zonificaciones internas de las ANP bolivianas de Tariquía, Carrasco y Apolobamba impulsados para viabilizar actividades extractivas; finalmente, se examinan los impactos relacionados con los derechos humanos y la naturaleza que estos cambios conllevan.

El extractivismo en América Latina

El término extractivismo ha adquirido en los últimos años un uso más generalizado para referir a múltiples fenómenos en América del Sur, en particular, y en América Latina, en general; principalmente, fenómenos asociados a conflictos socioambientales e impactos ambientales. Si bien esta popularidad del término tiende a debilitar la rigurosidad del concepto y amerita un esfuerzo de precisión conceptual, su uso cada vez más amplio se debe a la gran utilidad del término y a las reflexiones alrededor de los extractivismos para comprender e interpretar lo que ocurre en esta parte del Sur Global. Y es que los esquemas teóricos y políticos existentes han sido insuficientes para comprender los problemas, dificultades, retos y fracasos que han surgido en procesos políticos populares surgidos en la región, que se iniciaron con cuestionamientos políticos profundos y planteamientos de transformación estructural, llegando a formar gobiernos en varios países –como en los destacados casos de Bolivia y Ecuador–, pero que han sido son objeto de críticas no solo de sectores económicos y políticos conservadores, sino también de pueblos indígenas, comunidades campesinas y ambientalistas, entre muchos otros grupos de sociedad civil que en algún momento los respaldaron.

El concepto de extractivismo –o los extractivismos– permite comprender y explicar las aparentes contradicciones y las similitudes en la práctica entre gobiernos progresistas y gobiernos con un explícito abordaje político y económico conservador y liberal (Riofrancos, 2020) y, a su vez, interactuar con movimientos sociales y organizaciones sociales protagonistas de múltiples procesos sociales reivindicativos, lo que posibilita plantear una reflexión y debate no solo a nivel académico sino en el conjunto de la sociedad civil (Gudynas, 2017). Para definir el concepto, utilizamos la definición que proporciona Gudynas, que entiende el extractivismo como «una apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o alta intensidad, en la que la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados» (citado en Campanini et al., 2019: 16). Esta definición, relativamente sencilla, recoge las características de una diversidad de actividades económicas históricamente características de los países del continente americano y apunta a un aspecto de la dinámica económica que marca la vida política, cultural, así como el desarrollo de múltiples instituciones, y la dinámica de una parte relevante de las sociedades latinoamericanas. El uso del concepto efectos derrame nos ayudará a comprender mejor cómo estas actividades económicas, localizadas territorialmente en enclaves vinculados con la economía global antes que con el resto del territorio nacional en el que se desarrolla, llegan a determinar en buena medida el conjunto de los países y las múltiples dimensiones de las vidas en la región.

La gran relevancia económica de los extractivismos en estos países, a pesar de los impactos locales que estos tienen, han convertido las economías latinoamericanas –y el conjunto del sistema político que administra dichas economías– en dependientes de estas actividades; por lo que para hacer viables estos extractivismos, los gobiernos y actores económicos deben no solamente realizar –o pasar por alto, según sea el caso– acciones locales, sino también, entre otras, acciones vinculadas con la normativa, con las instituciones estatales, así como con la política y la cultura. Los cambios que se realizan sobre estos otros aspectos tienen un alcance más allá del local, ya que usualmente este es nacional y en dimensiones que superan la extracción de materias primas; nos referimos a los denominados «efectos derrame» (Gudynas, 2015b: 66-67). Los efectos derrame «se despliegan mucho más allá de la localización espacial de cada emprendimiento, no aluden a los impactos locales en un sitio, sino a afectaciones que se pueden repetir en muchas otras zonas del país, [llegan a afectar] los entendimientos y sentidos de diversas políticas públicas, como las ambientales, sociales o económicas, así como a los sentidos por los cuales se entiende el desarrollo, la política, la justicia, la democracia y la Naturaleza [y] están entrelazados (vinculándose unos con otros, y potenciándose), a la vez que son multidimensionales (abarcando aspectos sociales, ambientales, económicos y territoriales)» (ibídem, 2015a: 14). Como ya se ha apuntado, el propósito de este artículo es la comprensión, a partir del estudio de caso de Bolivia, del alcance de estos efectos derrame del extractivismo en relación con las áreas protegidas y sus impactos en derechos humanos.

Un tercer aspecto conceptual importante para considerar en este análisis de los extractivismos tiene que ver con sus protagonistas. Una de las particularidades de los gobiernos progresistas en América del Sur, que políticamente los diferenciaron de gobiernos conservadores latinoamericanos y los destacaron a nivel internacional, fue su propuesta de protagonismo del Estado en la economía y, en algunos casos, la transformación del régimen de propiedad en sectores estratégicos a través de nacionalizaciones. Sin embargo, a pesar de ello, la práctica de conflictos socioambientales y de políticas ambientales no mostró diferencias significativas, sino más bien similitudes entre estos gobiernos y los tradicionalmente más conservadores (Gudynas, 2009, 2012 y 2015a; Campanini y Villegas, 2019; Restrepo Botero et al., 2017). Y esto tiene que ver con que el protagonismo de los extractivismos no se focaliza en el ámbito privado, ya que el régimen de propiedad de los extractivismos puede ser tanto privado (nacional o internacional), estatal, mixto o incluso social (el caso de las cooperativas mineras en Bolivia son un ejemplo ilustrativo). Asimismo, la distribución de la renta de estas actividades extractivas no cambia la intensidad ni otras características de la exportación de estas materias primas; por el contrario, en muchos casos los extractivismos estatales o mixtos, por la cercanía del Estado que los caracteriza, agilizan los cambios en políticas, instituciones o normativas que se convierten en efectos derrame.

Intensificación de los extractivismos y sus impactos sobre áreas naturales protegidas

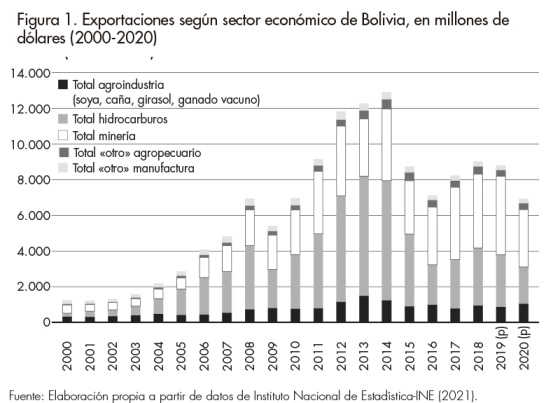

Un aspecto central de la relevancia de los extractivismos en la comprensión de lo que ocurre en América del Sur es su incremento en las últimas décadas. El volumen de minerales se duplicó en los países suramericanos en el período 2000-2012, alcanzando en ese último año alrededor de 600 millones de toneladas/año (las exportaciones latinoamericanas pasaron de 52.701 millones de dólares en 2000 a 203.083 millones de dólares en 2012). Asimismo, la soya triplicó su área de cultivo en las últimas dos décadas hasta superar los 50 millones de hectáreas el 2012 (datos CEPAL y USGS1 citados en Gudynas, 2015a). La siguiente figura refleja, para el caso boliviano, este incremento en los volúmenes de exportaciones de las tres principales materias primas (commodities): minerales (sobre todo zinc, plomo y oro), gas y soya.

Un impacto lógico de este incremento de la exportación de materias primas es el avance de estas actividades en términos espaciales. Si bien algunas de estas actividades de forma estricta no ocupan un espacio significativo, como es el caso de la extracción de hidrocarburos, cuyos pozos de extracción no se desarrollan en superficies muy amplias (a excepción de las técnicas de fracking que sí demandan una gran cantidad de pozos), las actividades exploratorias (sísmica y otras técnicas), la infraestructura de soporte y conexión (caminos, oleoductos/gasoductos, estaciones de bombeo, redes de energía eléctrica, fuentes de generación de energía eléctrica, etc.) sí llegan a ocupar un espacio mayor. En el caso de extracción de recursos naturales no renovables (hidrocarburos y minerales), esto además se relaciona con el agotamiento progresivo de estas materias primas y la necesidad de avanzar en el territorio para su exploración y explotación. En otros casos, la ocupación espacial es bastante amplia a pesar de las tecnologías de extracción que se puedan utilizar, como en el caso de la soya u otros monocultivos que, si bien usan paquetes tecnológicos para mejorar su eficiencia, requieren de superficies importantes de suelo. En estos ejemplos, la intensidad de la extracción obliga a que se ocupen superficies cada vez mayores2.

Un segundo impacto de estos extractivismos tiene que ver con el incremento no solamente del volumen de extracción, sino también de su intensidad. La categorización de extractivismos por generaciones según «distinciones que consideran la creciente intensidad en la apropiación de recursos naturales, los balances entre la energía, agua y materia consumida y los recursos obtenidos, y el uso de tecnologías» (Gudynas, 2015a: 24) permiten valorar la intensidad de los impactos. Mientras que los extractivismos de primera y segunda generación usan la fuerza humana o animal, en el primer caso, o maquinarías de combustión simples, en el segundo, los extractivismos de tercera generación ya tienen grandes maquinarias como principal motor de la actividad y, por ende, extraen volúmenes muy altos, así como tecnologías físicoquímicas que intensifican impactos, entre muchos otros los de contaminación. Estos últimos son los que más han proliferado en el último par de décadas. El crecimiento en volumen de extracción, ocupación territorial e intensidad se ha convertido en una de las principales amenazas para las áreas naturales protegidas (ANP) de la región y la causa de los conflictos socioambientales más relevantes en la última década.

Según el trabajo realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que da cuenta de los impactos en el conjunto de la Amazonía y, de forma específica, sobre ANP, entre 2012 y 2020, se ha registrado: un aumento de la densidad vial del 45%, de las hidroeléctricas en operación y/o construcción del 77%, de lotes de crudo del 13%, de la presencia de minería ilegal en un 17,3% de las ANP de la Amazonía y –para el período 2001-2018–, un incremento de áreas de uso agropecuario de más del 220%. En síntesis, un 52% de áreas de protección en la Amazonía (ANP y territorios indígenas) sufren alguna modalidad de presión. Entre 2001 y 2019, en la Amazonía el fuego por quemas afectó 26.000 km2 de sus ANP (dos veces la extensión de Puerto Rico), un 14% del total de áreas afectadas por quemas; y, con datos de 2020, tan solo el 64% de las ANP de Amazonía no tienen algún grado de degradación ambiental (el caso boliviano es el más crítico con tan solo 46% de sus ANP sin señales de degradación ambiental) (RAISG, 2020). Si bien no representa todo lo que ocurre en el continente, lo que acaece en la Amazonía es representativo de la situación en el continente y, en concreto, en un bioma muy importante a escala global.

Los casos del Yasuni en el Ecuador, de los páramos de Santurbán en Colombia, del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía en Bolivia son algunos casos de conflictos socioambientales muy relevantes en los últimos años que involucran áreas protegidas. Ello no solo por la importancia de la biodiversidad amenazada sino, particularmente, por el apoyo de la sociedad civil en estos países que han logrado las acciones de defensa de las poblaciones directamente afectadas y por el cuestionamiento que estos casos han planteado más allá del caso específico del área protegida.

Presiones y trasformaciones normativas e institucionales en ANP: el caso de Bolivia

La presión ejercida sobre las áreas protegidas muestra el progresivo interés en realizar actividades extractivas, a pesar de las restricciones existentes. En este sentido, la normativa y los controles para restringir determinadas actividades al interior de las ANP son el principal obstáculo para estos extractivismos. Al respecto, una manera de superar este obstáculo es simplemente obviarlo para llevar a cabo actividades ilegales extractivas en ANP. Las operaciones mineras ilegales, la deforestación, así como la extracción ilegal de madera son algunas de las principales amenazas en ANP. Los datos mencionados respecto de la Amazonía dan cuenta de la presencia de minería ilegal en un 17,3% de las ANP y un incremento de áreas de uso agropecuario de más del 220% de 2001 a 2018. Estas actividades ilegales se realizan en complicidad con las autoridades de control y poblaciones locales, aprovechando la debilidad institucional e, incluso, a través del ejercicio de la violencia3. Sin embargo, el principal efecto derrame de estos extractivismos es la transformación institucional y normativa que, progresivamente, permite estas actividades en ANP.

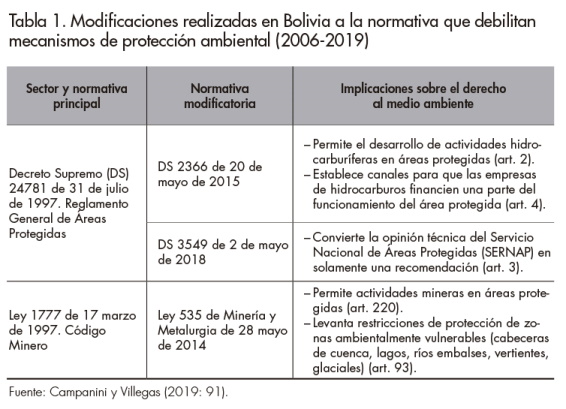

Algunos dispositivos de regresividad en la normativa ambiental que aplican los extractivismos (Campanini y Villegas, 2019) son los siguientes:

- Inaplicabilidad, incumplimiento y flexibilización de las normas ambientales. A través de la no aplicación de las normas ambientales, la flexibilización de la normativa ambiental, la aprobación de normas contrarias, contradictorias o con vacíos, así como el debilitamiento, apertura y flexibilización de zonas de protección ambiental.

- Débil institucionalidad estatal para la protección ambiental, ya sea a través del debilitamiento o división de funciones de control ambiental o del desequilibrio de poder entre las autoridades ambientales y las de sectores extractivos.

Para el caso de Bolivia la siguiente tabla ilustra las principales modificaciones normativas que se han implementado para posibilitar la realización de actividades hidrocarburíferas y mineras en ANP.

También para el caso de Bolivia, la debilidad institucional de las ANP es uno de los principales problemas. Auditorías realizadas por el propio Estado manifiestan los siguientes problemas de las ANP: recursos financieros asignados, insuficientes; recursos humanos y materiales, insuficientes; instrumentos de gestión y administración, insuficientes (Contraloría General del Estado de Bolivia, 2015). Además de estos problemas estructurales, las destituciones o cambios recurrentes de directores y personal estratégico son también otros mecanismos que debilitan su gestión y son acciones que, frecuentemente, son implementadas por el propio Gobierno (Sierra Praeli, 2021; Bayá, 2021). Ello ha generado el rechazo tanto de la población local, que habita las ANP o áreas circundantes, como de la población del país, en general. Por lo que la opinión pública también se convierte en un mecanismo de presión en defensa de las ANP, además de la normativa e institucionalidad existentes las cuales progresivamente son recortadas.

De esta forma, para evadir tanto la normativa como la observación de la sociedad civil, para el caso de Bolivia se ha recurrido a cambiar normativa interna del ANP. La normativa boliviana establece que el ANP debe funcionar en base a un Plan de Manejo; estos planes constituyen instrumentos de «ordenamiento espacial que coadyuvan a la gestión y conservación de los recursos de las APs [áreas protegidas] y contienen las directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignación de usos y actividades permitidas» (art. 2 del Reglamento General de Áreas Protegidas, Decreto Supremo [DS] 24781 de 31 de julio de 1997). Son cambios realizados sin conocimiento de la población que habita las áreas y sin poner a disposición del público sus contenidos (Agencia de Noticias Fides, 2018a y 2018b), incumpliendo además la obligatoriedad legal de realizar la consulta libre, previa e informada. Estos cambios podrían haber sido parte de procesos regulares de actualización de estos instrumentos de gestión; sin embargo, como veremos a través de los siguientes casos, son realizados para posibilitar actividades o proyectos extractivos tergiversando el propósito de conservación del ANP y de sus instrumentos de gestión y confirmando este efecto derrame de los extractivismos.

Las áreas naturales protegidas de Tariquía, Carrasco y Apolobamba

A continuación, describiremos el proceso de transformación de los planes de manejo de tres importantes ANP en Bolivia: la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el Parque Nacional Carrasco y el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba. Restringimos el análisis a estos casos por la disponibilidad de información; aspecto importante ya que, como se mencionó previamente, el no brindar acceso público a los planes de manejo de varias ANP es una acción que en la práctica evita observaciones y protestas de la sociedad civil respecto de estos cambios en los propósitos de conservación.

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía

La Reserva Nacional de Fauna y Flora de Tariquía (RNFF Tariquía) fue creada bajo Decreto Supremo (DS) 22277 (de 2 de agosto 1989) –y posteriormente elevado a rango de Ley n.° 1328 el 23 de abril 1992– para conservar 246.870 hectáreas del ecosistema de bosque tucumano y bosque seco internadino que existe al sur de Bolivia en el departamento de Tarija, buscando principalmente prevenir procesos erosivos4 y conservar especies forestales, fauna y flora. En el espacio delimitado por esta ANP, la presión más significativa corresponde a la actividad hidrocarburífera (Campanini y Campanini, 2021: 28).

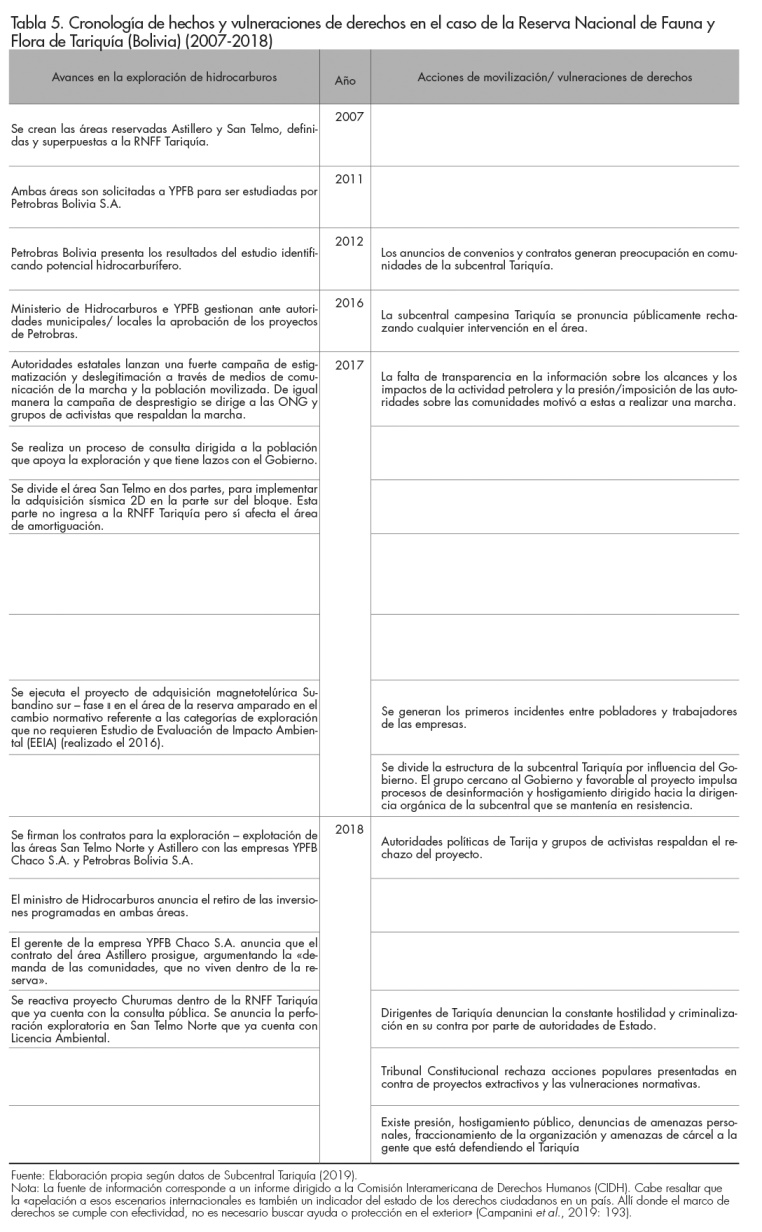

- Las áreas hidrocarburíferas reservadas Astillero y San Telmo se crearon en 2007 mediante DS 29226 y DS 29130, respectivamente.

- En 2011 Petrobras Bolivia S.A. realizó estudios y presentó resultados en 2012 de posible potencial en ambas áreas, solicitando entre 2014 y 2017 el derecho preferente a través de diversas gestiones con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación (YPFB Corporación).

- En 2017 se ejecutó un proyecto de adquisición magnetotelúrica por las empresas Bolpegas S.A. (Bolivia) y Nordwest (Rusia), lo que generó las primeras tensiones con pobladores locales.

- En 2018 se firmaron contratos de exploración con YPFB Chaco S.A. y Petrobras Bolivia S.A. en las áreas San Telmo Norte y Astillero.

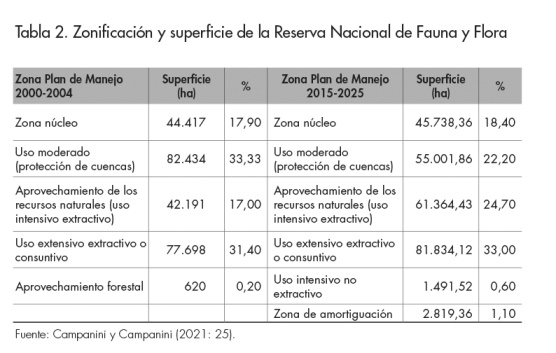

Sin embargo, el Plan de Manejo de la RNFF Tariquía, originalmente de 2004, sufrió una actualización en 2014 que acabó cambiando la zonificación interna del ANP, como se muestra en la tabla 2.

Como se puede observar, se produce un decremento del área de protección de cuencas y un incremento de las áreas de uso extractivo intensivo y extensivo. Sin embargo, lo que más llama la atención de este cambio de la zonificación del ANP es que los pozos exploratorios hubieran estado ubicados, en el primer ordenamiento de zonas, en las áreas de protección estricta y de protección de cuencas; es decir, no hubieran podido realizarse. El nuevo plan de manejo cambia las áreas en las que los pozos estarían ubicados a zonas de uso moderado y de uso intensivo extractivo, haciendo posible su perforación5.

El Parque Nacional Carrasco

El Parque Nacional Carrasco (PNC), establecido por Resolución Ministerial 157-86 (22 de abril de 1986) elevada a DS 22940 (11 de octubre de 1991), abarca 622.600 hectáreas de la zona oriental del departamento de Cochabamba y tiene el propósito de conservar y preservar ecosistemas de bosques del sudoeste de la Amazonía, Yungas, bosque tucumano boliviano, bosques secos interandinos, Puna Norteña6, además de una diversidad de sitios arqueológicos. Las amenazas a esta ANP son múltiples, lo que la convierte en una de las ANP más vulnerables de Bolivia, e incluyen las siguientes: caza y pesca intensiva, deforestación, conversión de tierras para cultivo de coca, principalmente, tala ilegal de especies económicamente valiosas, quemas indiscriminadas, narcotráfico, apertura de caminos no regulada.

A continuación, nos centramos en dos amenazas estrechamente vinculadas a extractivismos:

- Avance de la frontera del cultivo de coca en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Este cultivo se potencia de forma importante a inicios de la década de los ochenta como resultado del cierre de las grandes minas estatales y de la implementación de políticas neoliberales que cierran la mayor parte de estos centros mineros, situándose el cultivo de coca en auge por la demanda que generaba tanto el consumo tradicional nacional como la producción de cocaína para cubrir una creciente demanda internacional. Este crecimiento de los cultivos de coca colisiona con los propósitos de conservación de varias áreas protegidas (Amboró, Carrasco-Ichilo e Isiboro-Sécure) y obliga a procesos de negociación entre estos sectores sociales y el Gobierno para delimitar estas áreas y evitar la invasión de la ANP del PNC (proceso definido mediante DS 22610 de 24 de septiembre de1990). Esta delimitación que se denomina «Línea Roja» se realizó en dos etapas: en 2000 se logró delimitar la línea roja del sector norte del Parque y, de 2006 a 2012, la línea roja al sur del PNC, aunque no fue hasta 2014 cuando se logró contener y reducir la superficie de cultivos de coca dentro del PNC.

- La construcción de la hidroeléctrica Ivirizu. El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu está ubicado en el río del mismo nombre al sur del PNC, identificado en la década de 1950 por la Corporación Boliviana de Fomento. En 2011, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., ya nacionalizada e incorporada a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), desarrolló estudios de prefactibilidad y planteó la construcción de dos centrales hidroeléctricas, Sehuencas y Juntas, de 188 y 90 MW, respectivamente. En 2017 se suscribió el contrato para la construcción, a concluir en junio 2021.

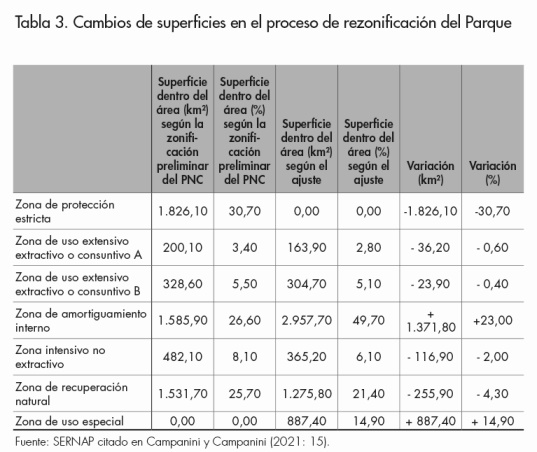

Aunque en el caso del PNC no existe un plan de manejo aprobado, sí se tiene aprobada una zonificación preliminar por la Resolución Administrativa 014/2001, que ha sido modificada en varias ocasiones: en dos circunstancias (Resoluciones Administrativas 057/2010 y 137/2014) vinculadas al avance de cultivos de coca y un ajuste el 19 de agosto de 2016 (Resolución Administrativa 066/2016) como parte de la aprobación de la Propuesta de Ajuste de la Zonificación Preliminar del Parque Nacional Carrasco (Campanini y Campanini, 2021: 10). Esta última modificación, si bien presenta como motivación principal la regularización de la zonificación por caminos vecinales, en la práctica se centra en la microcuenca del río Ivirizu y está destinada a posibilitar el proyecto hidroeléctrico en esta zona (véase la tabla 3).

Este cambio elimina por completo, en esta porción del PNC, la zona de protección estricta que, según los criterios de la normativa boliviana es la de mayor cuidado y protección, e incrementa la zona de amortiguamiento interno creando una nueva categoría de uso especial que no tiene referente normativo. Y todo ello para poder hacer viable el proyecto hidroeléctrico Ivirizu.

El Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba

El Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba (ANMIN-A) creada por DS 25652 de 28 de enero de 2000 tiene como antecedente principal la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla creada en 1972 (DS 10070 del 7 de enero de 1972) para proteger la vicuña7, considerada en riesgo de extinción, además de conservar la flora y la fauna nativa en peligro de extinción, endémicas o de distribución restringida, así como la diversidad de ecosistemas en los que habitan. En 1997 es declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO y en 1998 (mediante RM-MDSP 056/98 de 18 de marzo) se amplía y recategoriza.

La principal amenaza en este momento para el ANMIN-A es la minería aurífera. Si bien se conoce que la minería artesanal es una actividad histórica en esta zona –incluso con antecedentes precolombinos–, su incremento ha sido evidente en los últimos años, a pesar de la declaración de reserva y posteriormente de área de manejo integrado. En 1997 se identificaron 27 concesiones mineras, 16 en operación; en 2003, 46 actividades mineras, 25 en operación; en 2008 se registraron 172 concesiones; en 2009 se identificó el crecimiento en un 300% en 12 años de las operaciones mineras, es decir 48; en 2011 se identificaron 183 concesiones mineras, y en 2015, 132 concesiones mineras y 131 peticiones y solicitudes (SERNAP, 2016). En términos de superficie, en 20148 los 268 derechos mineros vigentes en el ANMIN-A representaban el 21% de la superficie total del ANP (Revollo et al., 2014) y, en 2016, solo 19 operaciones mineras contaban con licencia ambiental.

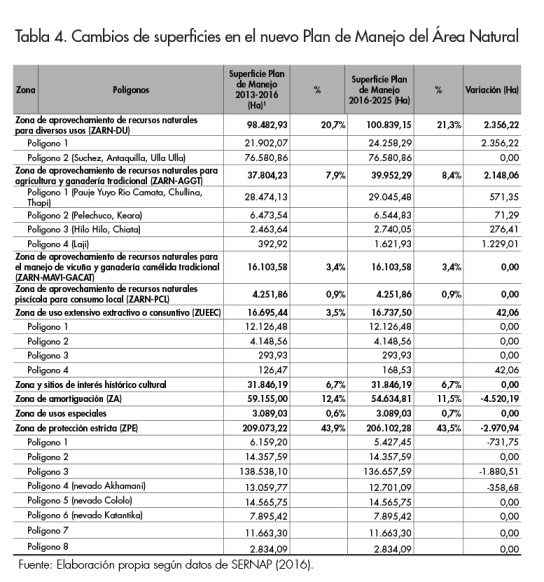

El ANMIN-A actualizó su Plan de Manejo para 2016-2025 como parte del proceso regular de actualización de su plan previo (2013-2016), lo que implicó un reajuste en su zonificación. Dichos ajustes fueron principalmente motivados por la actividad minera en un proceso de concertación del nuevo Plan de Manejo con población local y cooperativas mineras que tienen actividades en el ANP. El siguiente cuadro resume el cambio de superficie según zonificación:

En la tabla 4 se puede observar que se ha producido una reducción de la superficie de las zonas de protección estricta y amortiguación. Si bien las superficies no son altas en relación con el total, sí es de gran preocupación que prácticamente todas ellas hayan sido realizadas por solicitud de comunidades y cooperativas a fin de poder realizar actividad minera. A pesar de que el propio plan identifica el riesgo de este tipo de actividades, especialmente en las zonas de protección estricta, como parte del proceso de concertación de este nuevo plan se aceptan esas reducciones en zonas de protección especial de amortiguamiento. La zona clasificada como «de aprovechamiento para diversos usos» es la que refleja las zonas que permiten y tienen actividad minera aurífera.

Las afectaciones a los derechos humanos y derechos de la naturaleza

Los cambios en la zonificación de las ANP que hemos visto modifican los planes de manejo o las delimitaciones de estas áreas, a fin de posibilitar actividades extractivas, y transforman el propósito de protección y conservación original; y tienen mayores consecuencias. El resultado directo es que se vulneran derechos de la población local, incluso del propio grupo de la población local que participa y/o se beneficia de la actividad extractiva. Ello es debido a que los impactos de los extractivismos sobre el medio ambiente, los medios de vida, las estructuras comunales y familiares, así como la propia organización y cultura de estos grupos poblacionales perduran más allá del momento en el que se extrae la materia prima10.

Sin embargo, un resultado no tan directo es el debilitamiento del ANP como institución de protección de la biodiversidad, del medio ambiente y de la población que vive y depende de ellos. Esto último no solamente comprende la población que habita el espacio de delimitación del ANP, sino también poblaciones que se encuentran fuera del área protegida, en algunas ocasiones distantes a cientos de miles de kilómetros. Por ejemplo, la importancia de la RNFF Tariquía para el ciclo hídrico del conjunto del departamento de Tarija es evidente, porque su deterioro afecta el acceso al agua e incrementa riesgos hidrológicos de un grupo poblacional más amplio. De manera similar, la importancia del PNC como zona de recarga de los acuíferos de una importante porción del departamento de Santa Cruz (incluida la ciudad de Santa Cruz) es también algo estrechamente relacionado. Los impactos de la minería aurífera y particularmente del mercurio usado de manera inadecuada por el sector cooperativo aurífero –como en el caso del ANMIN-A– afectan aguas abajo, llegando a impactar en centros poblados y, particularmente, en pueblos indígenas que viven a decenas, cientos o hasta más de 1.000 kilómetros hacia dentro de la Amazonía11. Esta afectación sobre derechos humanos es otro efecto derrame del extractivismo y uno de los más amplios y profundos.

La violencia y la vulneración de derechos humanos no son algo ocasional o accidental, sino que son inherentes a y necesarios para que se produzcan los extractivismos. Las condiciones ya mencionadas –expansión territorial, remoción de grandes volúmenes de material (suelo, agua, bosque, fauna), el uso de tecnologías, maquinaría y químicos con significativos impactos, el cambio de las normas e instituciones, etc.– son posibles solo con el uso de la violencia12 como elemento intrínseco. En este sentido, existe un escalamiento en el uso de la violencia y de la vulneración de derechos: desde el evitar el acceso a información, minimizar y/u ocultar impactos, distorsionar el análisis de los beneficios y costos, impedir consulta u hostigar directa y mediáticamente a quienes se oponen, hasta la violencia física e institucional (criminalización, represión, asesinatos) (Campanini et al., 2019: 140-141). Ello ocurre en los casos en los que población local de las ANP toman conciencia y se movilizan. El caso de la RNFF Tariquía ilustra lo expuesto.

Se han identificado testimonios que evidencian la vulneración de los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la consulta, a los derechos de los defensores de derechos humanos, así como al acceso a información (APRODEH et al., 2019).

En Bolivia, donde en su marco legal existe el reconocimiento de derechos de la naturaleza (Ley 71 de 21 de diciembre de 2010 y Ley 300 de 15 de octubre de 2012), las vulneraciones de derechos se amplían en este ámbito. En las áreas protegidas analizadas, observamos que los cambios realizados no solo vulneran los derechos a la vida, a la diversidad de vida y al equilibrio de la Madre Tierra (art. 7, Ley 71), sino también de forma expresa a disposiciones de respeto a la clasificación de zonas de las áreas protegidas, concebidas como instrumentos de defensa de la Madre Tierra (art. 23, Ley 300).

A manera de conclusiones

Este artículo analiza la forma en que los extractivismos operan, debilitando y superando la institucionalidad y normativa de protección de las ANP. Para el caso concreto de Bolivia y las ANP descritas, los cambios normativos han sido realizados con la menor repercusión pública, ocultando información que debería ser de acceso público y con instrumentos de gestión de una baja jerarquía para evitar que los trámites pasen por instancias de deliberación (Parlamento, asambleas legislativas o consejos municipales) o mecanismos de difusión pública (la gaceta normativa). Dichos cambios en planes de manejo o delimitaciones han sido realizados en función y precautelando el interés de actividades extractivas por encima y en contradicción evidente con el propósito y mecanismos de conservación de las ANP. Esto es evidencia clara de la desinstitucionalización y desmantelamiento de ANP como efecto derrame de los extractivismos.

Asimismo, este efecto derrame se vincula y encadena con una serie de otros efectos derrame que ya no solo afectan la normativa e institucionalidad de protección ambiental, sino que afectan los derechos humanos de la población local, de los grupos que se oponen a los impactos de los extractivismos, de la población que apoya estas reivindicaciones, del conjunto de la población que se beneficia indirectamente de la conservación de las ANP, así como los derechos de la naturaleza o derechos de la Madre Tierra, como establece el marco legal boliviano. Son impactos que, en forma directa o indirecta, erosionan el marco de los derechos humanos y de la naturaleza, además de los entendimientos sobre justicia y democracia.

Referencias bibliográficas

ANF-Agencia de Noticias Fides. «AJAM pide rezonificación de AP para explotación minera». Página Siete, (7 de diciembre de 2018a) (en línea) https://www.paginasiete.bo/economia/2018/12/7/ajam-pide-rezonificacion-de-ap-para-explotacion-minera-202421.html

ANF-Agencia de Noticias Fides. «Sernap rezonificó la reserva Tariquía para permitir la actividad petrolera». Prensa CEDIB, (5 de diciembre de 2018b) (en línea) https://www.cedib.org/noticias/sernap-rezonifico-la-reserva-tariquia-para-permitir-la-actividad-petrolera-anf-5-12-18/

APRODEH-Asociación Pro Derechos Humans; CAJAR – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; CEDIB – Comisión de Documentación e Información de Bolivia y CEDHU – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Abusos de poder, extractivismos y derechos en la region andina. Informe de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sobre abusos de poder, extractivismo y situación de la defensa de los derechos humanos, territoriales y ambientales en la región andina. Cochabamba: La Liebre, 2019.

Barba, Ramón. «La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía». Global Affairs, Universidad de Navarra, (s/f) (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2021] https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia

Bayá, Erika. «Sernap reasigna a jefe de protección del Madidi a otra área protegida, denuncian presión de cooperativas mineras». RAI – Red Ambiental de Información, (28 de agosto de 2021) (en línea) https://www.raibolivia.org/sernap-reasigna-a-jefe-de-proteccion-del-madidi-a-otra-area-protegida-denuncian-presion-de-cooperativas-mineras/?fbclid=IwAR3L5qSIpYIT70zOOP_d3rxmK0hREq1UQAjEkmiF5W9-gAOzNFuQ0sAFNzI

Bell, Lee, Evers, Dave y Burton, Mark. La exposición al mercurio de las mujeres en cuatro países latinoamericanos productores de oro: niveles elevados de mercurio hallados entre mujeres en lugares donde se utiliza el mercurio en la extracción del oro, contaminando así la cadena alimenticia. Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), 2021.

Campanini, Jorge y Campanini, Oscar. Contradicciones en la gestión de áreas protegidas: Cambios en planes de manejo y zonificaciones. Casos: Carrasco, Tunari y Tariquía. Cochabamba: CEDIB - La Liebre, 2021.

Campanini, Oscar y Villegas, Pablo. Derechos indígenas y ambientales ante el extractivismo en Bolivia. Cochabamba: La Liebre, 2019.

Campanini, Oscar; Gandarillas, Marco y Gudynas, Eduardo. Derechos y violencias en los extractivismos. Cochabamba: La Liebre, 2019.

Contraloría General del Estado de Bolivia. Informe de Auditoría sobre el desempeño ambiental respecto de la gestión de las Áreas Protegidas de carácter nacional. La Paz: Contraloría General del Estado de Bolivia, 2015.

Duarte, Natalia. «La violencia detrás de la ruta del oro». Dejusticia, (2 de marzo de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 02.12.2020] https://www.dejusticia.org/column/la-violencia-detras-de-la-ruta-del-oro/

Gárate, Luis. «Perú: la minería ilegal en tiempos de pandemia». IWGIA, Servindi (15 de octubre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 03.03.2021] https://www.iwgia.org/es/noticias/3884-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-tiempos-de-pandemia.html

Gudynas, Eduardo. «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo». En: Schuldt, Jürgen; Acosta, Alberto; Barandiarán, Alberto; Bebbington, Anthony; Folchi, Mauricio; CEDLA – Bolivia; Alayza, Alejandra y Gudynas, Eduardo. Extractivismo, política y sociedad. Quito: CAAP-CLAES, 2009, p. 187-225.

Gudynas, Eduardo. «O novo extrativismo progressista na América do Sul: teses sobre um velho problema sob novas expressões». En: Philippe, Lena y do Nascimento, Elimar Pinheiro (eds.). Enfrentando os limites do crescimento. Sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio do Janeiro: Garamond & IRD, 2012, p. 303-318.

Gudynas, Eduardo. Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Cochabamba : CEDIB, 2015a.

Gudynas, Eduardo.«Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame». Societe Suisse des Americanistes, 2015b, p. 13-23.

Gudynas, Eduardo. «Los ambientalismos frente a los extractivismos». Nueva Sociedad, n.° 268 (2017) (en línea) https://nuso.org/articulo/los-ambientalismos-frente-los-extractivismos/

Hernandez Mares, Pablo. «La minería ilegal en Colombia crece velozmente y pone en riesgo la biodiversidad». Mongabay, (21 de diciembre de 2016) (en línea) https://es.mongabay.com/2016/12/mineria-ilegal-en-colombia/

INE-Instituto Nacional de Estadística. Bolivia: exportaciones según actividad económica y principales productos por año, 1992 – 2021 [Cuadros estadísticos. Exportaciones]. La Paz: INE, 2021.

Mongabay Latam. «Bolivia: Estado y mafias ponen en peligro tres áreas protegidas emblemáticas». Mongabay, (8 de mayo de 2020) (en línea) https://es.mongabay.com/2020/05/bolivia-estado-y-mafias-ponen-en-peligro-tres-areas-protegidas-emblematicas/

Ormachea, Enrique. Soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia: Políticas y estado de situación. La Paz: CEDLA, 2009.

Perez, María Camila y Galindo, Mauricio. «Minería ilegal se extendió en 6.000 hectáreas más en 2019». El tiempo, (22 de febrero de 2020) (en línea) https://www.eltiempo.com/economia/sectores/mineria-ilegal-estos-son-los-tentaculos-que-impactan-lo-social-ambiental-y-promueven-la-violencia-465118

Proyecto MAPZA. Plan de desarrollo territorial integral; diagnostico consolidado – distrito municipal Tariquia y zonas de amortiguamiento. La Paz: SERNAP – GTZ, 2004.

RAISG-Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. Amazonía Bajo Presión. Sao Paulo: RAISG, 2020.

Restrepo Botero, Darío Indalecio y Peña Galeano, Camilo Andrés. «Territorios en disputa: Tensiones entre “extractivismo”, derechos étnicos, gobiernos locales y medio ambiente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú». International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, vol. 9, (2017) (en línea) https://doi.org/10.4000/poldev.2508

Revollo , Arturo y Campanini, Oscar. «Amenaza ambiental y de soberanía. El caso del Río suchez y el ANMIN Apolobamba, Bolivia». Petropress, n.° 34 (2014). p. 4-13.

Riofrancos, Thea. «Extractivism and Extractivismo» Global South Studies: A Collective Publication with The Global South, (11 de noviembre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 04.01.2021] https://globalsouthstudies.as.virginia.edu/key-concepts/extractivism-and-extractivismo

SERNAP-Servicio Nacional de Areas Protegidas. Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Fauna y Flora Tariquia, Tarija - Bolivia. Tarija: Consultora Sistemática, 2014.

SERNAP-Servicio Nacional de Areas Protegidas. Plan de Manejo Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 2016-2025. La Paz: SERNAP-CEP, 2016.

SERNAP-Servicio Nacional de Areas Protegidas. «Parque Nacional Carrasco». SERNAP, (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 02.12.2020] http://sernap.gob.bo/carrasco/

Sierra Praeli, Yvette. «Bolivia: crisis en las áreas protegidas tras despido masivo de directores». Mongabay, (23 de enero de 2021) (en línea) https://es.mongabay.com/2021/01/bolivia-crisis-en-las-areas-protegidas-tras-despido-masivo-de-directores/

SPDA-Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Mineria ilegal: áreas naturales protegidas en peligro. Lima: SPDA, 2016.

Subcentral Tariquía. Informe sobre vulneraciones a derechos humanos presentado a la CIDH. Sucre: Subcentral Tariquía-CONTIOCAP, 2019.

Urioste, Miguel. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia. La Paz: Fundación Tierra, 2011.

Notas:

1- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe); USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos).

2- Para el caso de Bolivia, incluso se puede afirmar que el monocultivo de soya ha concentrado la mayor parte de la superficie cultivable más productiva y que las zonas de avance se realizan sobre suelos que no necesariamente tienen aptitud para este tipo de cultivo, lo que hace disminuir significativamente la productividad de estos suelos, agotándolos y obligando a que se avance a otros suelos (Ormachea, 2009; Urioste, 2011).

3- Por las dificultades de generar información respecto de la minería ilegal, las notas de prensa son las que brindan más información sobre esta problemática (Mongabay Latam, 2020; SPDA, 2016; Barba, s.f.; Duarte, 2016; Perez et al., 2020; Gárate, 2020; Hernandez Mares, 2016).

4- Este ecosistema forma parte de la cuenca del Plata. Los principales ríos que atraviesan o están influenciados por la reserva son: Grande de Tarija, Orozas y Chuquiacá. La subcuenca que afecta a este territorio es la cuenca superior del río Bermejo, así también la que compone el río Tarija. La vegetación se caracteriza por ser abundante y por la presencia de 609 especies de plantas distribuidas en 135 familias y 382 géneros. Los grupos con mayor presencia son los que componen las familias leguminosas, mirtáceas, lauráceas y sapindáceas. Entre las arbustivas destacan las compuestas, solanáceas y melastomatáceas. Las no arbustivas están representadas por bromeliáceas, orchidaceas y helechos. A ello se suman 58 especies de mamíferos, 241 especies de aves, 64 especies de peces, 24 especies de anfibios y 19 especies de reptiles (Proyecto MAPZA, 2004; SERNAP, 2014).

5- Otras consecuencias de los cambios en el Plan de Manejo se pueden consultar en Campanini y Campanini (2021).

6- Se estima que acogen 3.000 especies de plantas y 600 especies de fauna. Entre las más sobresalientes están la waycha (Weinmannia boliviana), la kewiña (Polylepis racemosa) y numerosas especies de orquídeas (alrededor de 200). En cuanto a fauna, las más representativas son el jucumari o el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), el águila arpía (Harpia harpyja) y el guácharo (Steatornis caripensis) (SERNAP, 2017).

7- La vicuña es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los camélidos o auquénidos y del grupo de los camélidos suramericanos que vive en el altiplano andino.

8- Desafortunadamente no existe acceso público a información sobre derechos mineros en Bolivia desde el 2014 por lo que no se cuenta con información actualizada.

9- El total de las superficies no coinciden entre uno y otro plan de manejo. La insuficiente información e inconsistencia de la disponible en ambos planes no permiten explicar la diferencia de totales.

10- Algunos impactos de los extractivismos vinculados a derechos son los siguientes: «conflicto, violencia y persecución; la criminalización de las protestas; las implicaciones en el ambiente y la salud; la explotación en el trabajo y la explotación sexual; y aquellos referidos a los territorios, tales como la apropiación de tierras, conflictos territoriales y la violación de los derechos territoriales consuetudinarios» (Campanini et al., 2019: 32).

11- El caso del pueblo Esse Ejja y el alto grado de contaminación es uno de los ejemplos sobre el que recientes estudios han vuelto a llamar la atención (Bell et al., 2021).

12- Retomamos el concepto de violencia de la OMS plasmado en Campanini et al. (2019: 133): «De acuerdo a la OMS, la violencia se refiere al “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”».

13- La fuente de información corresponde a un informe dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe resaltar que la «apelación a esos escenarios internacionales es también un indicador del estado de los derechos ciudadanos en un país. Allí donde el marco de derechos se cumple con efectividad, no es necesario buscar ayuda o protección en el exterior» (Campanini et al., 2019: 193).

Palabras clave: extractivismo, áreas naturales protegidas, normativa, derechos humanos, Bolivia

Cómo citar este artículo: Campanini Gonzales, Oscar. «El extractivismo en Bolivia: efectos derrame e impactos en las áreas nacionales protegidas». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130 (abril de 2022), p. 73-95. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.73

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130, p. 73-95

Cuatrimestral (enero-abril 2022)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.73

Fecha de recepción: 01.10.21 ; Fecha de aceptación: 21.01.22