Cuando la belleza es la ciudad: áreas naturales protegidas en Río de Janeiro

Annelise Caetano Fraga Fernandez. Profesora de Sociología, Programa de Pos-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. annelisecff@ufrrj.br. ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2659-9547

Este artículo analiza la creación e implantación de dos áreas naturales protegidas (ANP) en la ciudad de Río de Janeiro. Se demuestra cómo ello pone de manifiesto, a la vez, tanto las disparidades sociales en el proceso de evolución urbana como las posibilidades para construir el derecho a la ciudad y al entorno en tanto que bien común. Los resultados de este proceso están supeditados a la equiparación de los objetivos principales (a menudo conflictivos) de las áreas protegidas: la conservación de la naturaleza, el uso público y los derechos territoriales de las comunidades locales. Partiendo de una revisión de bibliografía sobre las relaciones entre la ciudad y la naturaleza, se presentan las dicotomías y complementariedades entre ambos términos y los criterios de clasificación y denominación, de los que se han derivado distintas representaciones sociales, dispositivos técnicos y efectos políticos respecto a las ANP urbanas.

A primera vista, las áreas protegidas urbanas parecen encerrar una contradicción en sí mismas, ya que la mayor parte de ellas fueron creadas en lugares apartados de las ciudades como instrumentos para proteger los refugios de vida silvestre, los ecosistemas y los llamados «monumentos naturales». En gran medida, dichas áreas fueron establecidas gracias a las nuevas sensibilidades que surgieron en relación con la naturaleza, así como al deseo de huir de las urbes industriales a partir de los siglos XVII y, sobre todo, XIX1 (Thomas, 2010; Segawa, 1996; Barretto Filho, 2001). No obstante, más allá de esta aparente contradicción, podemos observar la aparición de las áreas protegidas como un mecanismo que, desde una óptica dialéctica, tiene relación con el fenómeno urbano; ya sea porque, simbólicamente, las áreas naturales protegidas (ANP) surgieron como una reacción a la ciudad industrial y a la aspiración de nuevos modelos urbanos, ya sea porque, pese a estar lejos de las ciudades, históricamente eran buscadas para satisfacer los valores (estéticos, afectivos y utilitarios) y el ansia de ocio de las poblaciones urbanas (Segawa, 1996, Thomas, 2010, Duarte, 2012).

El presente artículo no se limitará a los aspectos simbólicos y constitutivos entre las ANP y la vida urbana, sino que se centrará en esta relación a partir de la experiencia concreta de las ANP urbanas. Reflexionar sobre la relación entre las urbes y las áreas protegidas significa abordar situaciones límite en el debate de la sostenibilidad, centrarse en la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y responder a los objetivos de la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC, por sus siglas en inglés)2, que se compromete, hasta el 2030, a proteger al menos el 30% de las superficies terrestres y marinas del planeta, precisamente en un momento en que estamos viviendo, a escala mundial, un boom de lo urbano o de la urbanización masiva (Monte-Mor, 2006). Las relaciones entre ciudad y naturaleza ocupan un lugar central en los debates sobre el cambio climático. Asistimos a un protagonismo de las llamadas «ciudades globales» en cuanto a acciones de gobernanza en políticas climáticas internacionales a varias escalas y en múltiples redes (Mendes, 2020; Ferreira y Martins, 2011). Este fenómeno viene impulsado por una determinación recíproca, puesto que las megaurbes serán las más afectadas por las alteraciones climáticas, del mismo modo que la escala y complejidad de sus flujos económicos han sido los responsables de un gran impacto medioambiental. Se calcula que, en 2050, un 68% de la población mundial vivirá en ciudades (Espíndola y Ribeiro, 2020).

De esta forma, la relación entre las áreas protegidas y la urbanización está cada vez más condicionada por la articulación de importantes programas de sostenibilidad y derechos humanos (Hincapié y Verdugo, 2020); asimismo, implica reconsiderar el modelo de áreas protegidas como espacios aislados y prístinos –que Diegues (2002) define como «el mito moderno de la naturaleza intacta» y Martinez-Alier (2012) como «el culto a la vida silvestre»– y exige adoptar una perspectiva crítica sobre el modelo socialmente excluyente y de fuerte impacto ambiental que actualmente impera en las megalópolis. Desde esta perspectiva, las soluciones a los problemas ambientales no se localizan exclusivamente en «islas de conservación en lugares remotos», sino que deben buscarse en los propios hogares, barrios y ciudades. Con todo, debemos apartarnos de las narrativas, producidas incluso por algunos organismos multilaterales, que presentan planteamientos homogéneos de resiliencia y de urbanización, así como lecturas naturalizadoras de riesgos medioambientales o «antrópicos», sin tener en cuenta que los problemas de las llamadas «ciudades globales» son resultado de la producción de espacios capitalistas (Lefebvre, 2011), por medio de la mercantilización de la vivienda, de los servicios de infraestructura urbana y también de la naturaleza (Gomes, 2013; Nascimento y Araújo, 2021).

Con base en lo expuesto, partimos de la singularidad de las experiencias medioambientales de la ciudad de Río de Janeiro para analizar el proceso de creación e implantación de dos de las ANP más importantes de la ciudad: el Parque Nacional de Tijuca (PNT) y el Parque Estatal de Pedra Branca (PEPB). El primero fue creado en 1861, en el período del Imperio de Brasil, como Bosque de la Tijuca y, en su centenario, fue declarado oficialmente parque; el segundo se constituyó casi 100 años después, en 1974, en época de la dictadura militar. Más allá de las disposiciones y proyectos de arriba-abajo (top-down) que determinaron la creación de ambos parques, ha sido el proceso histórico de implantación y apropiación por parte de usuarios, residentes, ayuntamientos y las políticas públicas los que han hecho de estos espacios verdes aparatos socioculturales dinámicos e inestables (Barretto Filho, 2001) y, a la vez, factores condicionantes y condicionados de las disputas por el suelo urbano de Río de Janeiro (Fuks, 2001; Fernandez, 2009; Souza, 2015). En este sentido, este artículo pretende describir el proceso de construcción social de ambos parques y demostrar que las posibilidades de conservación, así como el cumplimiento de su función efectiva en cuanto espacio medioambiental disponible y accesible para toda la ciudadanía, son posibles si se rompe con el modelo elitista y dicotómico entre sociedad-naturaleza que conformó el pensamiento moderno y que estuvo en la base de la concepción de los primeros parques y el propio proceso de urbanización.

Para ello, se adopta una perspectiva constructivista de los problemas ambientales (Hannigan, 2009; Fuks, 2001), teniendo en cuenta que el medio ambiente no habla por sí mismo, sino que distintos grupos e intereses se apropian de este, tanto material como representativamente. Así, se partirá de la propuesta de Souza (2015), que describe la historia social de las áreas protegidas urbanas cariocas3 a partir de una ecogeopolítica urbana, demostrando la instrumentalización de la política medioambiental en favor de una consolidación de la segregación social y sus formas de resistencia. Asimismo, se aplica una metodología basada en la revisión de la literatura sobre el tema y de diversos datos de investigación de largo plazo de la autora sobre el macizo de Pedra Branca, donde se localiza el PEPB4 (Fernandez, 2009 y 2011; Oliveira y Fernandez, 2020). El primer desafío a la hora de escoger la bibliografía y la documentación fue establecer criterios de clasificación, puesto que internacionalmente existen diferentes modalidades de ANP, muchas veces con otras definiciones, legislaciones distintas y sistemas administrativos específicos. Aquí, con el término ANP nos referimos a espacios protegidos, cuyo origen se remonta a las primeras experiencias de parques nacionales, a partir del siglo XIX, que posteriormente también se crearían en entornos urbanos. Por otra parte, cabe indicar que la bibliografía seleccionada no se limita a esta modalidad de área protegida, sino que, yendo más allá, la reflexión se plantea a partir de un conjunto amplio de enfoques al respecto de las relaciones entre ciudad y naturaleza. Ello ha permitido identificar el juego de dicotomías y complementariedades históricamente establecidas entre ambos términos, así como los criterios de inclusión-exclusión de dichos espacios protegidos en sistemas de clasificación diversos, lo que ha dado lugar a diferentes representaciones sociales y dispositivos técnicos, además de distintos efectos políticos.

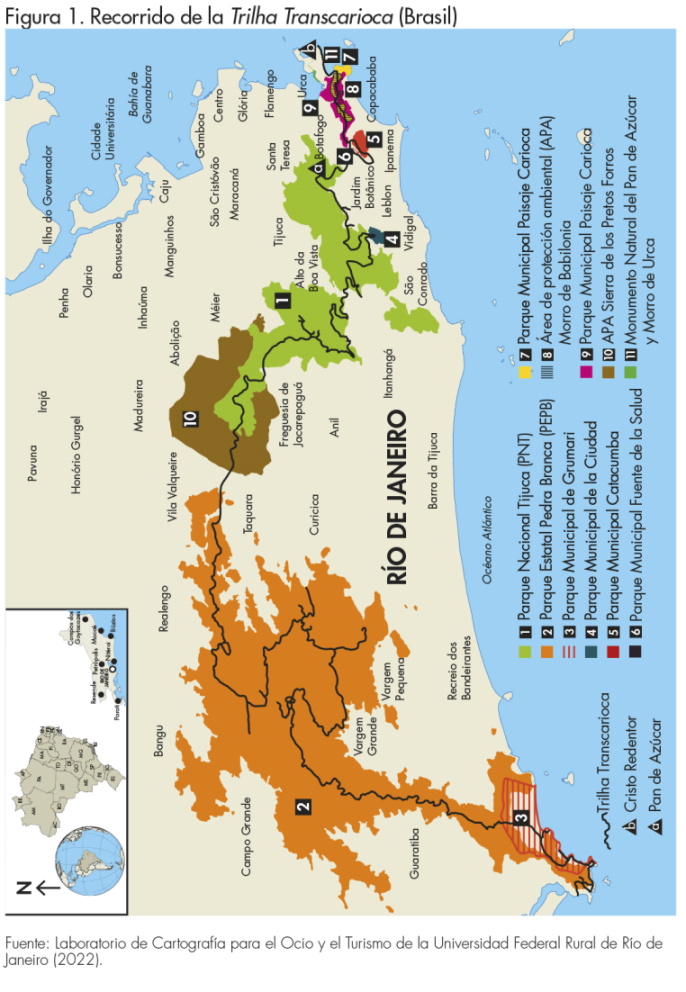

En la primera sección del artículo se presentan las ANP urbanas desde diferentes campos de investigación, para demostrar de qué modo pueden clasificarse como parte de espacios verdes urbanos (o del ecosistema urbano), como parques urbanos (incluidos todos los espacios de ocio de la ciudad) o, al contrario, como parques (nacionales) urbanos5, es decir, como una subcategoría de parque natural y, de este modo, una modalidad que se diferencia de los demás parques urbanos (áreas de ocio urbanas). Como explica Barretto Filho (2014: 298), cuando hablamos de las formas de designación de las áreas protegidas «es necesario saber qué función tuvo históricamente cada una –en épocas en que se les asignaban otras definiciones– a fin de mejorar la definición que especifique qué función deben cumplir en la actualidad». En la segunda sección, se describen los vínculos históricos entre urbanización y naturaleza en Río de Janeiro, tomando esta ciudad como un caso práctico relevante de estudio, tanto por su legado paisajístico-ambiental como por las contradicciones de su proceso de ocupación. Río de Janeiro abriga una de las primeras experiencias de creación de un bosque urbano –la Floresta de Tijuca–, en 1861, que fue convertido oficialmente en parque nacional en 1961. En la actualidad, la ciudad cuenta con 19 espacios protegidos (en los ámbitos federal, estatal y municipal) que, a partir de una idea de administración común, en 2011 se denominó a este conjunto el Mosaico Carioca. Posteriormente, en 2017, la inauguración de la Trilha Transcarioca –un itinerario de 180 km que atraviesa varias ANP de la ciudad— se anunció como una «columna vertebral de bosques» que articula el espacio urbano (Menezes, 2000).

De hecho, las relaciones intrínsecas entre el paisaje natural y urbano de Río de Janeiro contribuyeron a que en 1992 la ciudad fuera escogida sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo, la llamada Cumbre de la Tierra. Veinte años después, la ciudad acogió la Conferencia Río+20, en la cual se hizo un balance de las políticas de conservación y sostenibilidad mundiales en esas dos décadas. El 13 de diciembre de 2016, el paisaje urbano de Río fue el primer paisaje cultural urbano declarado patrimonio mundial de la Unesco. Sin embargo, estas credenciales no bastan para pasar por alto que Río de Janeiro es una de las ciudades del mundo con más desigualdades y que acumula graves contradicciones socioambientales, que no pueden resolverse únicamente con la creación de espacios naturales protegidos que, por otra parte, pueden ser también agravantes de procesos de injusticia social. En consecuencia, observamos que, en los debates emergentes sobre ciudades y medio ambiente, la ciudad carioca es uno de los principales casos de estudio, por tratarse de la segunda ciudad más grande de Brasil, además de una de las megalópolis mundiales con más de 10 millones de habitantes, con el riesgo añadido de sufrir nuevas catástrofes socioambientales.

Diferentes lecturas de las áreas naturales protegidas (ANP) urbanas

En esta sección se presentan cuatro enfoques relevantes para la propuesta de reflexión. Como el artículo no pretende abarcar todos los debates que han surgido en estos campos de investigación, con ello se quieren señalar marcos distintos sobre las ANP urbanas que proporcionen una visión más amplia y articulada sobre el tema. Así, se destacan los siguientes: a) estudios que tratan sobre la naturaleza y la modernidad, incluidos los estudios urbanísticos y recreativos que examinan los espacios verdes tales como los jardines y paseos públicos como contrapunto a la ciudad moderna; b) la producción específica sobre las ANP y la conservación de la naturaleza, tratadas como una modalidad de área protegida dotada de especificidades frente a las demás, pues se incluye en el contexto urbano; c) los estudios referentes al ocio que plantean las ANP urbanas como parte del conjunto de parques urbanos o espacios verdes urbanos y, por último, d) los estudios geográficos sobre la urbanización extensiva, que mostrarán cómo la confrontación entre las ANP y el entorno urbano es un fenómeno global y unificador que trasciende las metrópolis (Sancho y Deus, 2015; Monte-Mor, 2006; Lefebvre, 2011). Al respecto, la urbanización extensiva tiene efectos directos en la dinámica territorial de diversas áreas protegidas, es decir, no solo en las intraurbanas, sino también en las zonas que alojan centros metropolitanos (Sancho y Deus, 2015). Ante esta perspectiva, reflexionar sobre las relaciones entre las ANP y lo urbano debería formar parte del horizonte de gestión de todas las áreas protegidas, independientemente de su ubicación.

En este punto, es necesario aclarar que, aunque el término «áreas naturales protegidas» es genérico y puede comprenderse universalmente a partir de las primeras experiencias de parques nacionales, a partir del siglo XIX, cada país tiene sus propias modalidades de ANP, nomenclaturas, legislaciones y sistemas administrativos específicos. En Brasil, el concepto de ANP se instauró en el año 2000 desde el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC, Ley 9.985/2000), que empezó a denominar estas áreas «unidades de conservación» (UC). Con esta definición se trataba de diferenciar un grupo específico de áreas protegidas de otro tipo de espacios verdes (jardines botánicos, paseos públicos), así como otras categorías más amplias de espacios protegidos, tales como cimas de colinas, bosques ribereños, reservas legales6 o tierras indígenas.

Desde una perspectiva global, la definición de «parque nacional» descarta otras acepciones del término «parque», tales como parque acuático, parque infantil, parque de atracciones, etc., a la vez que pone de manifiesto lo que siempre han sido, en parte, los parques, desde su primera aparición en Estados Unidos en el año 1872: espacios naturales destinados al ocio típicamente urbano (Fernandez, 2011). Por lo tanto, cabe señalar que las nomenclaturas son importantes, pues revelan la historia social de esas áreas protegidas, así como los valores y coyunturas tras su génesis y evolución.

«Urbanidades en la naturaleza»7 y la evasión de la ciudad dentro de la ciudad

Keith Thomas (2010) hace referencia a las nuevas sensibilidades que surgieron en torno a la naturaleza a lo largo del largo período que constituyó la Edad Moderna8. Según el autor, los avances en la ciencia y los estudios de historia natural fueron despertando un interés genuino por la naturaleza. Del mismo modo, la creciente reacción a los aspectos negativos de la incipiente industrialización y urbanización fue decisiva para dar lugar a un culto a la vida silvestre. En Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial y cuyos impactos medioambientales y transformaciones en las relaciones sociales se produjeron de forma más inmediata, fue donde más se manifestaron estos sentimientos. El autor destaca, así, el culto a la vida en la campiña –tan característico del ethos inglés, ampliamente retratado en la literatura y las artes– y de qué modo, posteriormente, se ensalzó la naturaleza salvaje, frente a la naturaleza cultivada.

Junto con los valores ilustrados de la ciencia de la conservación y de las cualidades civilizadoras del contacto con la naturaleza, también se subraya la alusión al carácter espiritual intrínseco a la naturaleza, capaz de producir una sensación de sublimación y de designio divino presentes en el paisaje salvaje. Según Duarte (2012), estos incentivos no partían solo de criterios racionales, científicos o de mero pragmatismo económico (conservar para garantizar recursos naturales a las generaciones futuras), sino también de un cultivado apego (de origen romántico) a los paisajes naturales que nos rodean. A partir de entonces, la creación de áreas protegidas ha pasado a ser uno de los principales instrumentos de conservación de la naturaleza, sumándose a estas iniciativas objetivos materiales y simbólicos. En este sentido, De Paula (2005) describe cómo el contacto de la población urbana con la naturaleza estuvo marcado por la regulación de deportes como el senderismo, la equitación, el alpinismo, o el piragüismo, con la consiguiente instauración de modalidades de conducta específicas en las actividades al aire libre. Sin embargo, la expectativa de disfrutar de paisajes aislados y de gran belleza paisajística, muchas veces entra en conflicto con una presión creciente por visitarlos por parte de públicos cada vez más diversos, que no comparten los mismos códigos de sociabilidad y etiqueta definidos para dichos espacios. Así, actividades deportivas al aire libre como el montañismo o el excursionismo, que tienen un carácter marcadamente iniciático, entran en conflicto con la creciente imposición de burocratizar esos espacios, exigida por el aumento de visitantes.

El imaginario del wilderness (naturaleza virgen) conllevó, en diferentes lugares del planeta, una desterritorialización (real o subjetiva) (Sathler, 2010) y un empobrecimiento de comunidades autóctonas, para que las poblaciones urbanas pudieran visitar y disfrutar de la naturaleza (Diegues, 2002). Según Alba Simon (2003), el modelo de ANP, sobre todo en la modalidad de parque nacional que se extendió a escala global, impuso un formato estandarizado de uso y zonificación que alcanzó efectos limitados respecto a la conservación de la naturaleza, debido al alto grado de conflictos con las poblaciones locales. La autora define este modelo de área protegida como «parque fortaleza», por su condición aislada y su desatención a las condiciones históricas y socioeconómicas de los territorios donde se crean. Así, cabe destacar la afinidad de valores y usos entre las ANP y algunas modalidades de espacios verdes urbanos: los jardines y paseos públicos como un fenómeno que se distingue por los mismos sentimientos de fuga de la ciudad. Según Segawa (1996): «El jardín público se consagró en los siglos XVI y XVII como un espacio destinado a un tipo de sociabilidad distinto del de las plazas públicas. Adentrarse en un jardín conllevaba aceptar las reglas de un juego social o sexual impuesto por una norma de comportamiento refinado, ostentoso, silenciosos y discreto donde incluso se manifiesta la sugestión de prácticas eróticas de buen tono. El jardínpúblico era el lugar de encuentro de las élites o los segmentos derivados, una pasarela donde exhibirse, donde exponer las vanidades, la vestimenta, para equilibrar o escamotear a las clases distintas» (Segawa, 1996: 221, énfasis en cursiva añadido). Por lo tanto, los jardines públicos y las áreas protegidas son manifestaciones de las relaciones sociedad-naturaleza que se crean en la modernidad, sobre todo por parte de las élites, plasmadas en relaciones de alteridad o contrapunto a la ciudad. Ello formaba parte de los ideales de higiene, control social y planificación de las ciudades que se establecieron con el surgimiento del capitalismo y las consiguientes nuevas relaciones sociales y económicas.

Ciudades y áreas protegidas: ¿oxímoron o alianza?

El título de este subapartado se tomó prestado del editorial incluido en el dossier de la revista Parks de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, o IUCN, por sus siglas en inglés), publicado en 2001 y dedicado exclusivamente a las áreas protegidas urbanas (IUCN, 2001)9. En 1960, la UICN10 creó la Comisión Mundial de Parques Nacionales y, desde entonces, ha organizado diversos congresos para debatir sobre esta temática en todo el mundo, influyendo sus directrices sobre las prácticas de gestión internacional para la conservación de la naturaleza. El análisis de la documentación sobre los temas tratados en los congresos mundiales de áreas protegidas organizados por esta organización, entre 1962 y los años 2000, demuestra que la valorización creciente de las ANP urbanas y el reconocimiento de sus cualidades didácticas y recreativas, y no menos despreciables para la conservación de la naturaleza, es reciente.

En 2012, se creó en Brasil una Red Nacional de Unidades de Conservación Urbanas (Renurb), lo que demostraba el reconocimiento institucional que se estaba dando a la cuestión de la ciudad en los debates sobre la conservación de la naturaleza. En el campo medioambiental, su efecto parece ser el de minimizar en los parques urbanos el carácter antropofóbico y socialmente excluyente que ha caracterizado la gestión de muchas áreas protegidas en el mundo. En este sentido, se ha intentado inculcar la idea de que las unidades de conservación (UC) de los espacios urbanos tienen funciones diferentes de las demás UC, con un mayor énfasis en el uso público y en el papel de la educación ambiental para los visitantes.

En el ámbito de debate sobre el ocio urbano, Pacheco y Raimundo (2014: 56) critican el carácter formal de la educación medioambiental en las UC, puesto que «se pierde la oportunidad de trabajar la experiencia medioambiental a partir del ocio, en un proceso de educación no formal». Los autores consideran las ANP como parte del resto de espacios verdes de la ciudad y subrayan su función como bien común, atendiendo al derecho constitucional11 de toda la ciudadanía a disfrutar del ocio y de entornos saludables. Pero ¿cómo garantizar tal derecho en contextos urbanos, donde la presión por la privatización de los espacios públicos es creciente debido a la crisis de la vivienda y a las desigualdades socioespaciales? Los autores defienden que las ANP deben contemplar distintas territorialidades e identidades a fin de poder resolver los conflictos de intereses que afectan a esos espacios.

Por último, Sancho y Deus (2015) enumeran los desafíos que el proceso de urbanización extensiva ha supuesto para la ordenación territorial de las ANP. De acuerdo con los autores, el proceso de reestructuración productiva, la revolución tecnológica y la expansión de las redes transnacionales e informacionales han causado el fenómeno de la posmetrópolis, con la integración del espacio rural en la zona simbólica de la ciudad. «Esta nueva configuración socioespacial de las metrópolis interferirá directamente en la dinámica territorial de las áreas protegidas localizadas dentro de sus áreas de influencia» (ibídem: 7).

En resumen, se puede considerar que la relación dialéctica entre las ANP y el fenómeno urbano, ya sea en su origen o en la confrontación actual con el fenómeno de la urbanización extensiva, expone las tensiones de este modelo de conservación de la naturaleza, que debe ser reevaluado tanto para salvaguardarse como para fomentar ciudades más justas y sostenibles.

Río de Janeiro: una ciudad de bosques

En los relatos de viajeros y escritores, sobre todo a partir del siglo XVIII, ya se mencionaba la belleza natural de Río de Janeiro. En ellos también se destacaban las diversas opciones de recreo que ofrecía el contacto con la naturaleza, en muchos casos, con vistas a la ciudad, «con sus bahías, islas, playas y montañas circundantes, y una inmensa extensión de océano» (Luccock12, citado en Dias, 2011). Dias describe cómo, a partir de este período, surge la costumbre de «visitar la naturaleza»: paseos, excursiones, picnics, que conformaron las costumbres de la población carioca y consagraron históricamente Río de Janeiro como una ciudad proveedora de ocio, en contacto con la naturaleza (ibídem: 17).

El Parque Nacional de Tijuca (PNT)

No cabe duda de que la creación de áreas protegidas se ha convertido en una posibilidad más para garantizar espacios públicos de ocio, aunque los objetivos más utilitarios han sido determinantes para la creación de parques. En el caso del Parque Nacional de Tijuca, la causa principal para justificar su creación fue garantizar la conservación de los manantiales que abastecían la ciudad, porque la devastación de las laderas por el cultivo de café puso de manifiesto los riesgos hídricos y geológicos que ello suponía. Se trató de uno de los casos de reforestación más importante13 a nivel mundial. El documento «Instrucciones provisionales para la plantación y conservación de los bosques de Tijuca y Paineiras»14 data de 1861, y otorgaba, por primera vez, una designación oficial al término «bosque» (Soares, 2006: 131). En el período comprendido entre 1862 y 1892, se replantaron aproximadamente 127.000 árboles en el Bosque de Tijuca y 22.000 árboles en las Paineiras (ibídem: 138).

Sobre las motivaciones reales para esta reforestación, Soares (ibídem) afirma que el argumento de la crisis hídrica no era suficiente para justificar tales inversiones. De hecho, las autoridades ya sabían que los manantiales del Macizo de Tijuca eran insuficientes para abastecer a la ciudad. En 1874, es decir, poco después de iniciarse las actividades de replantación, se inauguró el suministro de agua de la localidad de Tinguá15. En opinión de la autora, existen otros factores que contribuyeron a promover este emprendimiento público. En primer lugar, los cultivos de café en las laderas de la ciudad ya estaban en plena decadencia, por lo que la expropiación de tierras era conveniente. En segundo lugar, se había iniciado un proceso de gentrificación en las partes más altas de la ciudad y, claro está, la creación de un área protegida contribuía a valorizar la zona16. Según la autora, las expropiaciones fueron selectivas y arbitrarias, y afectaron principalmente a los propietarios de clase media, que no gozaban del mismo prestigio que los más acaudalados y próximos al círculo imperial. Los terratenientes amigos del emperador conservaron sus propiedades y pudieron parcelarlas, aprovechando la valorización de las tierras propiciada por las inversiones públicas; además, se beneficiaron de las concesiones de servicios de transporte y hostelería. En una época anterior, los bosques de Tijuca habían sido un refugio para esclavos negros fugitivos que se habían rebelado contra las prácticas esclavistas. De modo que, cuando se creó el Bosque de Tijuca, este grupo ya formaba parte de la historia de los vencidos (ibídem).

Junto con la reforestación, se realizaron una serie de interferencias paisajísticas con el fin de garantizar a los visitantes la experiencia del disfrute de la naturaleza. Así, se construyeron rincones con encanto, plazas, miradores y caminos. Incluso el punto más elevado del bosque, el Pico de Tijuca (1.201 metros de altitud), tiene una escalera de 117 peldaños tallada en piedra y un pasamanos de cadena17. Asimismo, se conservaron edificaciones con marcas de ocupaciones previas, como capillas y viviendas agrícolas, por lo que se observa un interés institucional en mantener la historia social de la élite imperial como parte del paisaje forestal. En 1961, se añadieron al Bosque de Tijuca otras tres áreas anexas, que fueron decretadas en su conjunto como Parque Nacional de Río de Janeiro, aunque en 1967 se recuperó el nombre original y pasó a llamarse Parque Nacional de Tijuca, ya que la población nunca había dejado de utilizar ese nombre. Así, pues, oficialmente, los términos Bosque y Parque de Tijuca comprenden áreas distintas, pero para la población todo el conjunto es el Bosque de Tijuca.

En la actualidad, el Parque está dividido en cuatro sectores y recibe cerca de tres millones de visitantes al año (Pena, 2015). Además de las zonas con acceso para visitantes, el parque conservó las estructuras de captación de agua. La presa de Ciganos, por ejemplo, situada en la vertiente oeste (en el barrio de Jacarepaguá), quedó inhabilitada en la década de 1980. La Asociación de Residentes de Freguesia, localidad del barrio de Jacarepaguá, reivindica tanto la conservación de este patrimonio histórico como la rehabilitación de la presa como alternativa de abastecimiento en caso de crisis hídrica en la ciudad. Y aunque ello finalmente no se reactive, la asociación alega que el lugar necesita infraestructuras de acceso. Esta petición se añade a las críticas referentes a que, aunque el parque sea público y gratuito, no se facilita el acceso a poblaciones de otras áreas menos nobles de la ciudad. Cabe señalar también que, aparte de las infraestructuras de captación de aguas, el PNT –así como el PEPB– albergan innumerables torres de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones, que son fuentes de contaminación electromagnética.

Igualmente, al tratarse de un parque que ha sido progresivamente rodeado por la ocupación urbana, sus límites territoriales están siendo gravemente amenazados. La ocupación de las laderas de la ciudad se debe, en parte, a las condiciones geomorfológicas de la urbe, que se ha desarrollado entre el mar y la montaña (Abreu, 2006). Como resultado de las extremas desigualdades sociales y una ausencia de políticas de vivienda pública, la población más pobre ha ocupado áreas de las laderas de las colinas y las orillas del río, quedando expuesta a accidentes geotectónicos. Ya en 1907, el escritor y político Coelho Netto (1864-1937) apuntaba que solo un 42,8% de toda la superficie del Macizo de Tijuca (de 112 km2) se hallaba en buen estado de conservación (Macedo y André, 2007). El resto sufría los llamados «efectos de borde» a causa de la presión urbana del entorno. Por otro lado, hay constancia de que el cambio climático que favorece el aumento de la temperatura y una alteración del régimen pluvial también puede afectar el mantenimiento de la estructura y el equilibrio de los bosques (Fearnside, 2009).

Souza (2015) hace hincapié en que la administración pública da un trato desigual a la ocupación de las laderas si se trata de residencias burguesas. Según él, la construcción social del riesgo ambiental en la ciudad de Río de Janeiro ha estado condicionada por un trato discriminatorio a las personas y los modos de vida. Bajo la perspectiva del llamado «uso público», en la convivencia urbana han surgido múltiples usos que son muy distintos del modelo excursionista preponderante en el siglo XIX. Hay cierta afluencia de personas y grupos motivada por vínculos religiosos que reivindican esos espacios para realizar rituales como bautismos, unciones y oraciones, o para dejar ofrendas18. Asimismo, se desarrollan actividades deportivas bastante eclécticas.

Así, tanto las desigualdades sociales como las fragilidades institucionales, fruto del desprestigio histórico de las políticas medioambientales aplicadas por los gobiernos, han causado un deterioro en las infraestructuras para visitar el parque: pocos funcionarios y reducidas iniciativas de seguridad, un aumento de los índices de atracos –entre otros tipos de violencia–, así como dejadez respecto a la conservación de la naturaleza. Soares (2006) afirma que existen 52 favelas en el entorno del PNT y que, además de la presión sobre sus límites, el parque se ha convertido en una ruta de fuga para narcotraficantes y un punto de encuentro para el consumo de drogas, por lo que no es un espacio seguro. Sin embargo, se han empezado a llevar a cabo políticas de inclusión para los residentes pobres del entorno del parque – bajo la perspectiva del ocio, la convivencia y la conservación de la naturaleza–, aunque son demasiado recientes y todavía insuficientes para valorarlas. Como señala Simon (2003), el modelo de «parques fortaleza» establecía relaciones represivas con el entorno de las favelas, o de los residentes que viven en condiciones irregulares en terrenos de los parques, y no contribuía a mejorar la conservación de la naturaleza, sino más bien a perpetuar los conflictos.

El Parque Estatal de Pedra Branca (PEPB)

El Parque Estatal de Pedra Branca (PEPB) se creó el 28 de junio de 1974 con la Ley Estatal n.º 2.377, durante una etapa de régimen dictatorial en Brasil, en la que la tecnocracia del país tomaba las decisiones medioambientales y demás ámbitos, sin consultar a la población. Pese a ser una iniciativa realizada un poco más de un siglo después de establecerse el PNT, su creación también se justificó en pro de la conservación de la cobertura forestal que protegía los manantiales. A diferencia del PNT, sin embargo, que sufrió toda clase de interferencias en el paisaje y la implantación de infraestructuras para visitarlo, en un principio los poderes públicos intervinieron muy poco en el PEPB; solo se evidenciaba que era un ANP por la presencia de unas pocas instalaciones administrativas, pórticos y señalizaciones. Las primeras iniciativas estructuradas de implantación del parque como tal se realizaron en ocasión de la Conferencia de Río de 1992, cuando se inauguró su sede in situ, se crearon las instalaciones de visita y se adquirieron vehículos e instrumentos de supervisión, además de diseñarse una identidad visual.

Este parque es cuatro veces más grande que el PNT: 12.393,84 hectáreas que ocupan el 12% del territorio municipal. Con su creación, los agricultores y habitantes del lugar se encontraron, de repente, residiendo en condiciones irregulares, ya que el decreto que rige los parques determina que no puede haber permanencia humana ni uso directo de los recursos naturales de tales espacios. Al respecto, a menudo se observa que las medidas medioambientales interfieren en conflictos socioespaciales preexistentes y, en el caso de los espacios protegidos, muchas veces poblaciones pobres y marginalizadas, desplazadas por el proceso de privatización del suelo, a veces acaban ocupando espacios en laderas, colinas, valles, restingas; en definitiva, en lugares que, tarde o temprano, acaban siendo objeto de políticas medioambientales.

De acuerdo con el plan de gestión del parque, publicado en 201319, en el PEPB había en ese momento unas 5.000 viviendas. Claro está, este dato era inferior en la fecha en que se creó el parque, lo cual evidencia la ausencia de medidas, durante décadas, para establecer el espacio como territorio protegido. Lo cierto es que el PEPB, así como otros muchos espacios protegidos, se crearon sin tener en cuenta los usos anteriores del lugar, sin adaptar la categoría de área protegida a los modos de vida previamente existentes. Para Sathler (2010), se trata de una estrategia deliberada del Estado que obliga a las poblaciones afectadas, que quedan en una situación de irregularidad, a tener que reivindicar sus derechos contra el poder público del Estado, una vez se ha creado la unidad de conservación. A diferencia del PNT, cuya historia social –relacionada con la élite imperial– es rememorada en el paisaje, en la creación del PEPB hubo un claro empeño por borrar su historia agrícola, sobre todo porque se trata de un uso que todavía está presente: visitar el PEPB puede ser una experiencia perturbadora para alguien que espera encontrarse con un parque con estándares de uso público reconocidos en todo el mundo (Fernandez, 2011).

En la década de 2000, se puso a disposición de Brasil una serie de recursos de organismos multilaterales destinados a iniciativas de conservación de la naturaleza, por lo que se pudo observar una inversión considerable en medidas de revitalización e implantación de estructuras de gestión en las unidades de conservación (vigilancia, señalizaciones, material didáctico, vehículos, o contratación de guardaparques). La Ley 9.985 (SNUC), interpretada inicialmente en su faceta represiva, empezó a aplicarse juntamente con la Constitución [de 1988] y otros códigos infraconstitucionales, donde se reconocían los derechos territoriales y culturales de los pueblos y las comunidades tradicionales20. Las experiencias socioambientales en la Amazonía han demostrado la diversidad de formas materiales y simbólicas de interacción con la naturaleza y los diferentes regímenes de propiedad de la tierra que existen y que escapan al modelo globalmente establecido de parques nacionales.

Asimismo, el PEPB, desde su creación en 1974, tuvo un efecto contradictorio y es que, a pesar de imponer restricciones e incluso criminalizar a los agricultores, el parque protegía sus tierras y actividades agrícolas gracias a un proceso más amplio de especulación inmobiliaria. A partir de la década de 2000, se produjo un fuerte movimiento para redefinir y dignificar la actividad agrícola en el PEPB. Así, gracias a más de una década de movimientos socioambientales y agroecológicos en la ciudad de Río de Janeiro, se logró el reconocimiento formal de tres quilombos21 en el PEPB, la conversión orgánica y agroecológica de una parte de sus agricultores, así como su inserción en circuitos cortos de comercialización. Las ferias de productos orgánicos y agroecológicos se han convertido en campos discursivos (Bourdieu, 2006) para la divulgación de la agricultura carioca y, en concreto, del Macizo de Pedra Branca, caracterizado por formas rústicas de prácticas agrícolas. De esta forma, vemos como las actividades turísticas en el parque no se han limitado a las excursiones a los picos o a los entornos naturales, sino que existen itinerarios sostenibles organizados por los agricultores, que abordan la memoria de los usos sociales del Macizo, promueven cosechas solidarias de caquis, o experiencias de un día en el campo.

Sin embargo, para sorpresa de los gestores medioambientales, las comunidades de los quilombos en sus reivindicaciones ya no se limitan a defender sus viviendas y cultivos, sino que, basándose en esos derechos, cuestionan el uso público del parque y sus consecuencias, señalando problemas como la basura, el impacto de los caminos, la afluencia descontrolada a las cascadas, o el desarrollo de actividades deportivas prohibidas en los senderos, como el motocross o la bicicleta de montaña. Las comunidades residentes han dejado de combatir la existencia del parque como tal, que les impuso tantas restricciones durante tantos años, y han buscado nuevos sentidos a la existencia de este, imprimiéndole una marca comunitaria a la gestión del territorio protegido. Los usos comunitarios se manifiestan en la práctica cotidiana de ir y venir por los caminos, en la reivindicación de servicios básicos como la seguridad, la limpieza y las instalaciones sanitarias, además de incluir actividades de visita, actos y paseos guiados, en los que esas mismas comunidades presentan propuestas turísticas alternativas, con ofertas de actividades de interpretación del paisaje a partir de su memoria y usos del lugar.

El debate sobre las cualidades ambientales, socioeconómicas y culturales de las prácticas agrícolas de base ecológica se extendió a las áreas alrededor del parque a partir de la década de 2010. Más allá de defender la protección del entorno rural y los paisajes agrobiodiversos cultivados históricamente en la región, se activa la defensa de la agricultura como una práctica esencial para nuevos modelos de ciudad. La pauta de la agricultura urbana se sumó a la de la vivienda, las formas de subsistencia y de seguridad alimentaria, definidas por Mello (2021: 109) como un urbanismo insurgente. Las zonas de depresión del terreno entre la montaña y el mar –una delicada zona de llanuras fértiles–, situadas alrededor del PEPB y el PNT han estado en el punto de mira del capital inmobiliario de grandes empresas o grupos paramilitares denominados «milicias». La construcción de nuevos ejes viarios, condominios y centros comerciales avanza sobre espacios verdes o mediante el derribo de barrios populares. Las olimpiadas celebradas en la ciudad en 2016, por ejemplo, se utilizaron como pretexto para desalojar comunidades tradicionales (Baptista et al., 2020) y suprimir la Zona de Protección Ambiental de Marapendi para crear el campo de golf olímpico.

A través de diversos movimientos sociales, sobre todo aquellos vinculados a la agroecología, la sociedad civil –organizada en comités de cuencas y consejos– trata de demostrar la correlación entre las zonas de las llanuras fértiles, las montañas y los sistemas lagunares para la conservación del ciclo de las aguas en la ciudad, así como las condiciones climáticas que pueden afectar a los bosques, incluso sin deforestación. En este sentido, las unidades de conservación (UC) urbanas se engloban en un conjunto más amplio denominado «ecosistema urbano», no solo como espacios de recreación, como indica el término «parques urbanos» (Pacheco y Raimundo, 2014), sino también como parte de un conjunto de espacios verdes que cumplen una importante función ambiental. En el documento sobre el efecto del cambio climático en las ciudades brasileñas, titulado «Mudanças Climáticas e Cidades: Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas» (Ribeiro y Santos, 2016: 34), los ecosistemas urbanos se definen como: «una diversa gama de usos de la tierra en las ciudades, exceptuando las áreas construidas. En estos se incluyen parques, instalaciones deportivas (como campos de fútbol, de golf, etc.), canales (de agua), jardines y patios, tejados verdes, jardines verticales, urbanizaciones, terrenos baldíos, cementerios, terraplenes, zonas industriales, etc.».

En 2011, tomando como base el artículo 26 de la Ley 9.985 (SNUC), que se refiere a la importancia de crear mosaicos de UC22, se creó el Mosaico Carioca como una governanza de sus 19 UC. En términos materiales, iniciativas como esta incluyen dispositivos técnicos que producen efectos concretos sobre la realidad: instalaciones, senderos, señalizaciones, legislaciones, consejos asesores y medidas compensatorias ambientales. En el marco del Mosaico Carioca, se propuso la creación de un camino (trilha)de largo recorrido (180 km) –la Trilha Transcarioca (TT)– a través de las UC de la ciudad. En términos simbólicos, la creación del itinerario oficial proporcionó un nuevo sentido de unidad entre las UC. Este sentido de reinterpretación de los territorios e integración se genera discursivamente por las publicaciones y los medios de comunicación, pero también gracias a los mapas y los caminos trazados por el uso y, sobre todo, a las señalizaciones, ya que instauran un nuevo proceso de división social (Bourdieu, 2006) de las UC de la ciudad. A este respecto, el impulsor de la idea escribe: «En el área entre Pedra Branca y el Parque Nacional Bosque de Tijuca, la Trilha Transcarioca deberá establecer, sobre todo, una columna vertebral psicológica entre los dos. (...) Una vez definido el itinerario, será posible elevar aquella cadena de colinas al estatus de parque» (Menezes, 2000: 21).

Así, se creó una marca específica para que los senderistas identificaran la continuidad del recorrido, incluso al cruzar diferentes UC o tramos de enlace. La marca de la TT consiste en la huella de una bota en amarillo contra un fondo negro, con la imagen de un Cristo Redentor en mochila. Esas huellas se pintaron con tinta en espray sobre árboles, piedras o señales. En el sentido oeste-este, la suela es amarilla con el fondo negro, en el sentido este-oeste, los colores están dispuestos al revés (véase la figura 2).

El camino se inauguró en febrero de 2017 y, en junio del mismo año, la TT obtuvo carácter oficial por medio del decreto municipal (43.272/2017), mediante el cual se procuraba garantizar que la TT constara como parte de la planificación municipal para poder recibir recursos financieros y humanos. Así, como se observa en el mapa de la figura 1, salta a la vista el creciente proceso de institucionalización del camino y de la reconfiguración territorial que este fomenta, reforzada por el poder legal para dar nombre y existencia a aquello que esta prescribe (Bourdieu, 2006).

Fuente: Laboratorio de Cartografía para el Ocio y el Turismo de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (2022).

A modo de conclusión: ¿para qué deben servir hoy las ANP?

Este artículo ha desarrollado la constatación de Barretto Filho (2014) sobre los diferentes sentidos y finalidades atribuidos a las ANP urbanas. A lo largo de su historia, las ANP urbanas se han definido a partir de resaltar sus rasgos diferenciadores o complementarios con respecto al medio urbano, sus especificidades frente a otros espacios verdes de las ciudades, o de ser incluidos en conjuntos más amplios que acrecientan posibles sentidos y finalidades (ecosistemas urbanos o espacios públicos de ocio urbano).

A través de la descripción del proceso de construcción social de dos ANP en la ciudad de Río de Janeiro – el Parque Nacional de Tijuca (PNT) y el Parque Estatal de Pedra Branca (PEPB)–, se han señalado las innumerables amenazas a la integridad de esos espacios protegidos y la acuciante necesidad de conservarlos, frente al empeoramiento de las condiciones medioambientales y climáticas globales. A pesar de las diversas contradicciones que han afectado a dicho proceso de implantación, los espacios protegidos estudiados se han convertido en un legado, no solo ambiental, sino también cultural e histórico para la ciudad de Río de Janeiro, y han sido llamados a participar en la lucha por una ciudad más democrática. A este respecto, el activismo medioambiental (Hincapié y Verdugo, 2020) y el urbanismo insurgente (Mello, 2020) han jugado un papel importante para imaginar un mundo compartido con otras especies y nuevas formas de vivir en las ciudades, más allá de los patrones de la ciudad industrial moderna donde se concibieron inicialmente los espacios verdes urbanos.

Esta reorientación es el reflejo de un lento proceso de avance en las agendas mundiales medioambientales, así como concretamente en Brasil, en el contexto de democratización de la sociedad en el período posterior a la Constitución de 1988, cuando los movimientos sociales pusieron en tela de juicio las ideas conservacionistas de la naturaleza e infiltraron valores socioambientales en las políticas brasileñas de conservación de la naturaleza. Específicamente, la Conferencia de Río de 1992 fue un marco de referencia para esas nuevas configuraciones, permitiendo dar proyección al respecto de la biodiversidad y la sociodiversidad (Alonso et al., 2007) .

En la coyuntura actual brasileña, estamos ante un escenario en el que se atacan las instancias de participación social, con la extinción o desactivación de los consejos, y en el que existe una reducción significativa de los mecanismos de transparencia de las políticas públicas. En el ámbito federal, con efectos tangibles en el estatal y el municipal, se está produciendo una grave desregulación de las políticas medioambientales y sociales, desmantelándose organismos medioambientales, cuyos efectos sobre la gestión de las áreas protegidas (unidades de conservación y tierras indígenas) son inmediatos. A todo ello, se suma la relajación de las legislaciones municipales en materia de urbanismo, la concesión de colaboraciones público-privadas para equipamientos públicos, con el agravante de los desahucios y la ausencia absoluta de políticas de vivienda pública.

A pesar de las limitaciones que el estudio de un caso práctico conlleva, consideramos que las contradicciones socioambientales en la ciudad de Río de Janeiro pueden demostrar que, a escala internacional, debe existir un programa de investigación que reflexione sobre «ciudad, sostenibilidad y justicia social en un mundo globalizado», y en el que el estudio multidisciplinar sobre las áreas protegidas urbanas adopte una relevancia incuestionable por los argumentos expuestos a lo largo de este artículo.

Referencias bibliográficas

Abreu, Mauricio de Almeida. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Río de Janeiro: IPP, 2006.

Alonso, Angela; Costa, Valeriano y Maciel, Débora. «Identidade e estratégia na formação do movimiento ambientalista brasileiro». Revista Novos Estudos, n.º 79 (noviembre de 2007), p.151-167.

Baptista, Silvia; Formoso, Carlos y Silva, Ivani. «Sertão carioca: a construção social de um território agroecológico». En: Oliveira, Rogério y Fernandez, Annelise (orgs.). Paisagens do sertão carioca: floresta e cidade. Río de Janeiro: PUC-Rio, 2020, p. 119-144.

Barretto Filho, Henyo T. Da nação ao planeta: Da nação ao planeta através da natureza: uma abordagem antropológica das unidades de conservação de proteção integral da Amazônia brasileira. Tesis de Doctorado en Antropología, Faculdad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas, Universidade de São Paulo, 2001.

Barretto Filho, Henyo T. «Gestão ambiental e territorial: um panorama dos espaços territoriais especialmente protegidos no Brasil». En: Little, P. (Org.). Os novos desafios da política ambiental brasileira. Brasília: IEB, São Paulo, 2014. p. 274-302.

Bourdieu, Pierre. O poder simbólico. Río de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

De Paula, Silvana G. «Natureza, ruralidade e experiência urbana». En: Moreira, Roberto José (org.). Identidades sociais: ruralidades no Brasil contemporâneo. Río de Janeiro: DP&A, 2005, p. 237-254.

Dias, Cleber Augusto G. Urbanidades na natureza: o montanhismo e o surfe e as novas configurações do esporte no Rio de Janeiro. Río de Janeiro: Apicuri, 2008.

Dias, Cleber Augusto G. História do lazer na natureza no Rio de Janeiro entre 1779 e 1838: um estudo de caso. Tesis de doctorado en Educación Física, Universidade Estadual de Campinas, 2011.

Diegues, Antonio C. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Annablume/Hucitec, 2002.

Duarte, Luiz F. D. «Mundos ambientes; paisagens envolventes». Revista Ciência Hoje. (2012) (en línea) [Fecha de acceso: 22.04.2021] https://cienciahoje.org.br/coluna/mundos-ambientes-paisagens-envolventes/

Espíndola, Isabela B. y Ribeiro, Wagner C. «Cidades e mudanças climáticas: desafios para os planos diretores municipais brasileiros». Cadernos Metrópole, vol. 22, n.º 48 (2020), p. 365-395.

Fernandez, Annelise C. F. Do Sertão Carioca ao Parque Estadual da Pedra Branca: a construção social de uma unidade de conservação à luz das políticas ambientais fluminenses e da evolução urbana do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Río de Janeiro, 2009.

Fernandez, Annelise C. F. «Um Rio de florestas: uma reflexão sobre o sentido da criação dos parques na cidade do Rio de Janeiro». Estudos Históricos, vol. 24, (2011), p. 141-161.

Fernandez, Annelise C. F. «Do castelo das águas à Trilha Transcarioca: as marcas institucionais na paisagem do Parque Estadual da Pedra Branca». En: Oliveira, Rogério y Fernandez, Annelise (orgs.). Paisagens do sertão carioca: floresta e cidade. Río de Janeiro: PUC-Rio, 2020, p. 279-301.

Fernandez, Annelise C.F; Oliveira, Rogério R. de y Dias, María Cristina de O. «Plantas exóticas e populações nativas: humanos e não humanos na paisagem de uma floresta do Rio de Janeiro». En: Oliveira, Rogério y Fernandez, Annelise (orgs.). Paisagens do sertão carioca: floresta e cidade. Río de Janeiro: PUC-Rio, 2020, p. 255-278.

Fearnside, Philip Martin. «A vulnerabilidade da Floresta Amazônica perante as mudanças climáticas». Oecologia Brasiliensis, vol. 13, n.º 4 (diciembre de 2019), p. 609-618.

Ferreira, Leila da C. y Martins, Rafael D’A. «Climate change action at the city level: tales from two megacities in Brazil». Management of Environmental Quality: An International Journal, vol. 22, n.º 3 (2011), p. 344-357.

Fuks, Mario. Conflitos ambientais no Rio de Janeiro: ação e debate nas arenas públicas. Río de Janeiro: UFRJ, 2001.

Gomes, Marcos Antônio S. «A espacialização dos parques e a dinâmica da produção, apropriação e valorização do espaço urbano em Ribeirão Preto (SP)». Espaço e Economia, vol. 2, (2013) (en línea) https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.181

Hannigan, John. Sociologia ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009.

Hincapié, Sandra y Verdugo, Julio T. (coord.). Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América Latina. Cuenca: Universidad de Cuenca, 2020.

IUCN. Editorial: «Cities and Protected Areas». Parks, vol. 11, n.º 3 (2001) (en línea) [Fecha de consulta: 22.02.2021] https://www.iucn.org/content/cities-and-protected-areas

Lefebvre, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2011.

Macedo, Eric y André, Gabriela M. «Floresta da Tijuca em risco – com Ana Luiza Coelho Neto». O Eco, (17 de agosto de 2007) (en línea) [Fecha de consulta: 14.01.2021] https://www.oeco.org.br/reportagens/10969-oeco_23658/

Martinez Alier, Juan. O ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, 2012.

Melo, Claudia S de. A Feira da Roça Agroecologia e Cultura de Vargem Grande: espaços, práticas e saberes da agricultura urbana no Rio de Janeiro. Tesis de doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Universidade Federal Fluminense, 2021.

Mendes, Marcos Vinícius I. «Mudança global do clima e as cidades no Antropoceno: escalas, redes e tecnologias». Caderno Metrópole, vol. 22, n.º 48 (2020), p. 343-363.

Menezes, Pedro Cunha. Transcarioca: todos os passos de um sonho. Río de Janeiro: Sextante, 2000.

Monte-Mor, Roberto Luís. «O que é o urbano no mundo contemporâneo?». Revista Paranaense de Desenvolvimento, n.º 111 (2006), p. 9-18.

Nascimento, Alexandre S. y Araújo, Caline M. de. «Narrativas sobre riscos naturais e resiliência na construção da agenda urbana global neoliberal». Caderno Metrópole, vol. 23, n.º 52 (2021), p. 1.135-1.164.

Oliveira, Rogério Ribeiro de y Fernandez, Annelise Caetano Fraga. Paisagens do Sertão Carioca: floresta e cidade. Rio de Janeiro: Puc-Rio, 2020.

Pacheco, Reinaldo y Raimundo, Sidnei. «Parques urbanos e o campo de estudos do lazer: propostas para uma agenda de pesquisa». Revista Brasileira de Estudos de Lazer, vol. 1, n.º 3 (2014), p. 43-63.

Pena, Ingrid A. Mosaico Carioca de áreas protegidas e a perspectiva de gestão integrada do território no contexto urbano. Disertación de mestrado en Desenvolmiento Territorial y Políticas Públicas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2015.

Penna-Firme, Rodrigo. «Carvoeiros do passado, quilombolas do futuro? Conflitos e direitos socioambientais de populações residentes no interior do Parque Estadual da Pedra Branca, RJ». En: Oliveira, Rogério y Fernandez, Annelise (orgs.). Paisagens do sertão carioca: floresta e cidade. Río de Janeiro: PUC-Rio, 2020, p. 59-82.

Ragucci, Horacio. «A história da escadaria do Pico da Tijuca». Boletim do Centro Excursionista Brasileiro, (2015), p. 5-7 (en línea) [Fecha de consulta: 04.01.2022] https://www.ceb.org.br/wp-content/uploads/boletim-ceb-marco-abril-2015.pdf

Ribeiro, Suzana K. y Santos, Andrea S. (eds.). PBMC, 2016: Mudanças Climáticas e Cidades. Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. COPPE – UFRJ. Río de Janeiro, 2016.

Sancho, Altair y Deus, Jose Antonio S. de. «Áreas protegidas e ambientes urbanos: novos significados e transformações associados ao fenômeno da urbanização extensiva». Revista Sociedade e Natureza, vol. 27, n.º 2 (2015), p. 223-238.

Sathler, Evandro. Os “espaços de incerteza”, a “desterritorialização subjetiva” e o “pacto da conservação”: perspectivas de uma geografia socioambiental das áreas naturais protegidas. Tesis de doctorado en Geografía, Universidade Federal Fluminense, 2010.

Segawa, Hugo. Ao amor do público: jardins no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 1996.

Ser Tao Carioca. «Morar e plantar na metrópole». Ser Tao Carioca, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 19.12.2021] https://www.youtube.com/watch?v=l9QSQOIwJEM&ab_channel=Ser_taoCarioca

Simon, Alba. Conflitos na conservação: o caso do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Disertación de mestrado en Ciência Ambiental, Universidade Federal Fluminense, 2003.

Soares, Maria Luíza. Floresta carioca: a interface urbano-florestal do Parque Nacional da Tijuca. Disertación de mestrado en PLaneamiento Urbano y Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

Souza, Marcelo L. de. «Proteção Ambiental Para Quem? A Instrumentalização da Ecologia Contra o Direito à Moradia». Mercator, vol. 14, n.º 4 (2015), p. 25-44.

Thomas, Keith. O homem e o mundo natural. São Paulo: Cia das Letras, 2010.

Notas:

1- La creación de espacios verdes urbanos se inició en el siglo xvii y, a partir del siglo xviii, empezó a ser una tendencia relevante. El marco de referencia mundial para la creación de áreas protegidas es el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, creado en1872.

2- Copresidida por Costa Rica, Francia y el Reino Unido, la HAC (High Ambition Coalition for Nature and People) se lanzó el 11 de enero de 2021 en la Cumbre «Un Planeta» celebrada en París. Véase: https://www.hacfornatureandpeople.org/home-esp.

3- Adjetivo relativo a todo lo que pertenece al municipio de Río de Janeiro.

4- Desde 2006, la autora ha investigado el proceso de construcción social del PEPB y las dinámicas de interacción de esta área protegida con el espacio urbano.

5- El término se refiere a los espacios protegidos que se definen por los mismos principios y valores asociados a los parques nacionales, aunque estén administrados por entidades municipales o estatales.

6- De acuerdo con el nuevo Código Forestal Brasileño, aprobado en 2012, la reserva legal consiste en el espacio de una propiedad rural que, estando cubierta de vegetación natural, puede explotarse mediante una gestión forestal sostenible.

7- «Urbanidades en la naturaleza» es una expresión utilizada por Dias (2008), que da título a su libro.

8- El autor se refiere al largo período comprendido entre 1500 y 1800 que inauguró la modernidad.

9- La publicación presenta seis casos, entre los que se encuentra el del Bosque de Tijuca en Río de Janeiro, que se abordará en la siguiente sección.

10- En 1948 se fundó la organización IUPN (International Union for Preservation of Nature) y, en 1960, se renombró como IUCN, cambiando el término «preservación» por «conservación».

11- Art. 227 de la Constitución brasileña de 1988, sobre el derecho al ocio como parte de los derechos sociales.

12- Comerciante inglés que vivió en Brasil entre 1808 y 1818.

13- Reforestación del Bosque de Tijuca. Expedición de documentos. (2011). Disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=hat4grkXL7s [Fecha de consulta: 20.05.2021].

14- Área contigua al Bosque de Tijuca.

15- Región metropolitana de Río de Janeiro.

16- Penna-Firme (2020) demuestra cómo, a pesar de las ventajas para la conservación de la biodiversidad, la creación de espacios protegidos también puede instrumentalizarse como estrategia de reserva de mercado para una variedad de iniciativas futuras «sostenibles».

17- A pesar de la versión histórica recurrente de que la escalera se construyó para recibir la visita del rey de Bélgica en septiembre de 1920, existen documentos donde se menciona que en 1860 ya existía una suerte de escalera excavada en la roca para facilitar la subida a la cima del Pico de Tijuca. La escalera no se restauró hasta 1927-1928, para tener el aspecto que se conoce en la actualidad (Ragucci, 2015).

18- En Brasil, las ofrendas de alimentos u objetos a entidades sagradas son bastante comunes en las religiones de origen africano.

19- Para más información, véase el Plan de manejo del PEPB en: http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-as-unidades-de-conservacao/parque-estadual-da-pedra-branca/

20- El concepto de pueblos y poblaciones tradicionales surge en el ámbito del debate internacional sobre las áreas protegidas. En Brasil, cobró fuerza a lo largo de ocho años de debate para la elaboración de la Ley 9.985/2000 (SNUC), pero solo fue definido en el Decreto 6.040/2007, que los identifica como: «grupos culturalmente diferenciados, que se reconocen como tales, con formas de organización social propias, que ocupan y utilizan territorios y recursos naturales como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, utilizando conocimientos, innovaciones y prácticas».

21- Los quilombos son comunidades descendientes de negros esclavizados, beneficiarias de políticas de protección reconocidas por la Constitución brasileña de 1988.

22- Cabe destacar que los gestores medioambientales han utilizado este instrumento de gestión territorial (mosaico de UC) con una lógica restringida de la conservación de la naturaleza, es decir, buscando ampliar los territorios naturales, pero no con el objeto de minimizar los conflictos que se establecen con la creación de UC de protección integral.

Traducción del original en portugués: Roser Vilagrassa y redacción CIDOB.

Palabras clave: áreas naturales protegidas (ANP), parques urbanos, justicia ambiental, socioambientalismo, derecho a la ciudad, Río de Janeiro, Brasil

Cómo citar este artículo: Fraga Fernandez, Annelise Caetano. «Cuando la belleza es la ciudad: áreas naturales protegidas en Río de Janeiro». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130 (abril de 2022), p. 139-163. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.139

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130, p. 139-163

Cuatrimestral (enero-abril 2022)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.139

Fecha de recepción: 15.10.21 ; Fecha de aceptación: 21.01.22