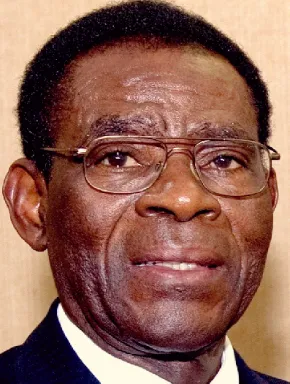

Teodoro Obiang Nguema

Presidente de la República (1979-)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

En abril de 2016, a los 73 años de edad y cuatro después de convertirse en el jefe de Estado republicano más antiguo del mundo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha obtenido en las urnas su sexto mandato de siete años como presidente de Guinea Ecuatorial con un porcentaje, el 93,7%, que, por una vez, no copa prácticamente el 100% de los votos. El veteranísimo dictador —un término del que él no reniega a la hora de describirse— del único país africano de lengua hispana se hizo con el poder en 1979, siendo teniente coronel, como el líder del llamado Golpe de la Libertad, que supuso el derrocamiento y ejecución del sanguinario primer presidente de la antigua colonia y provincia española, Francisco Macías, a la sazón su tío carnal. En 1982 Obiang disolvió la junta militar y se erigió en presidente civil con legitimidad constitucional, pero hasta 1991 no toleró el multipartidismo. Unos formalismos legales que, sin embargo, no disminuyeron un ápice la naturaleza fuertemente personalista y autoritaria del régimen, que Obiang conduce a su entero albedrío con la colaboración de una extensa parentela de su clan familiar, el Esangui-Mongomo.

Las desarticulaciones de conjuras atribuidas o reales, las elecciones de puro trámite sin ningún tipo de garantía y las violaciones arbitrarias de los derechos más elementales, denunciadas año tras año por las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han jalonado la prolongada férula de Obiang, frente a la cual resulta impotente una oposición política fragmentada y muy débil, dividida entre los cooperativos de hecho del interior y los resistentes del exilio. Todo, con el telón de fondo de un nepotismo, una corrupción y un concepto patrimonialista del Estado de dimensiones pocas veces vistas y que recibieron estímulo del fabuloso boom del petróleo, iniciado en los años noventa para empezar a desinflarse década y media después con la llegada de la crisis global. La increíble bonanza macroeconómica experimentada por el pequeño país del golfo de Guinea, con un crecimiento acumulado del PIB de más del 500% en el período 1992-2008 y un salto de vértigo, hasta meterse en el top 20 mundial, en los niveles de renta per cápita (resultado de la simple división de la riqueza nominal entre el número de habitantes, ya que la inequidad es elevadísima), han tenido como clamoroso contrapunto la caída de Guinea Ecuatorial a posiciones más bajas aún en las tablas de desarrollo humano.

Sin embargo, el maná de los hidrocarburos, fuente de paradojas y contrasentidos, permitió a Obiang arrancar un tono condescendiente a los gobiernos que más tenían que decir sobre los asuntos de Malabo, España, Francia y Estados Unidos, hecho tanto más notable porque al mismo tiempo las justicias de los tres países investigaban e iniciaban diligencias contra el presidente y sus allegados por claros indicios de desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales a gran escala, prácticas bien documentadas por la ONG Transparencia Internacional. Uno de los aspectos más llamativos de la política exterior de Obiang, protagonista en años recientes de una cascada de éxitos diplomáticos, ha sido el paulatino alejamiento político, económico y cultural de España en beneficio de la francofonía, la lusofonía y los tratos de privilegio con Estados Unidos, que hace tiempo asumió el rol de potencia tutelar y cuyas compañías privadas obtuvieron casi todos los derechos de extracción de crudo.

Ahora, tras 37 años en el poder, Obiang, virtualmente un presidente vitalicio, inicia un nuevo septenio con la incertidumbre sobre el futuro de su nación por el declive inexorable de la producción petrolera, fuente del 90% de los ingresos del Estado, que coincide con el desplome del precio del barril en el mercado internacional, y por el agravamiento de una recesión que ya va por su tercer ejercicio, mientras dos tercios del millón largo de ecuatoguineanos siguen bajo el umbral de la pobreza. Su heredero oficioso es su primogénito, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín, un hombre de 46 años con una reputación de bon vivant extravagante y manirroto al que su padre invistió vicepresidente segundo de la República en 2012, en pleno escándalo de sus serios líos judiciales en Francia y Estados Unidos.

| (Nota de edición: esta versión de la biografía fue publicada el 2/5/2016. El 22/6/2016 el hijo del presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, fue ascendio de segundo vicepresidente de la República a vicepresidente único, encargado de la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado. En las elecciones, adelantadas en un año, del 20/11/2022 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ganó con el 97% de los votos, según el recuento oficial, un séptimo mandato de siete años, el sexto electoral, como presidente de la República de Guinea Ecuatorial). |

1. Sobrino del presidente Macías y autor del Golpe de la Libertad

2. Apertura al mundo occidental, nuevo autoritarismo y lenta transición a un Gobierno pseudodemocrático

3. Consolidación de la dictadura personal, maquinaciones golpistas y el extraordinario pero engañoso boom de los hidrocarburos

4. Imputaciones de corrupción, panorama de nepotismo y las andanzas del hijo y delfín del presidente

5. Perpetuación en el poder y éxitos diplomáticos con el trasfondo del pinchazo petrolero

1. Sobrino del presidente Macías y autor del Golpe de la Libertad

Miembro de los esangui, un subgrupo tribal de la comunidad étnica bantú Fang, mayoritaria en el país, y el tercero de diez hermanos, realizó los estudios primarios en su Mongomo natal, en el extremo oriental de la entonces colonia española de Río Muni, lindante con Gabón, y los secundarios en la capital del territorio, Bata, en centros regidos por frailes salesianos y claretianos, hasta terminar el bachillerato. En 1963, año en que las provincias de Río Muni, continental, y Fernando Poo, insular, adquirieron el estatuto de autonomía interna, Obiang se desplazó a España para emprender la carrera de las armas en la Academia Militar de Zaragoza. En 1965 se graduó como alférez y retornó a Guinea para enrolarse en la Guardia Territorial, en cuyo Servicio de Correos asumió funciones administrativas y policiales.

Como otros miembros del clan familiar de Mongomo, Obiang fue privilegiado con una serie de nombramientos a raíz de la llegada a la Presidencia de la flamante República de Guinea Ecuatorial, independiente de España el 12 de octubre de 1968, del dirigente político Francisco Macías Nguema, su tío carnal. Con el grado de teniente, el joven pasó a servir en la Guardia Nacional y al poco tiempo recibió el despacho de gobernador militar de la isla de Fernando Poo, la actual Bioko, que incluía la capital del Estado, Malabo, llamada Santa Isabel hasta el cambio de los topónimos en 1973. En 1970 ascendió a capitán y fue designado por su tío director general de Planificación y Aprovisionamiento del Ministerio de Defensa Nacional. En 1976, con las insignias de comandante, pasó a hacerse cargo de la Secretaría de Defensa del Gobierno.

Entre tanto, el régimen de Macías, quien en 1976 africanizó totalmente su nombre pasándose a llamar Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong, fue adquiriendo el carácter de un verdadero Estado de terror en el que cualquier atisbo de oposición, real o ficticia, era respondido desde el poder con unas cotas de violencia y sadismo inauditas. Los padecimientos de la población bajo Macías cobraban más relieve porque en este país del golfo de Guinea de 28.000 km², encajonado entre las francófonas Camerún y Gabón, vivían menos de 300.000 personas.

De hecho, la represión brutal e indiscriminada alcanzó tales dimensiones que la desventurada nación, desde el primer día de la independencia, comenzó a perder habitantes, cayendo su población censada en cerca de 80.000 ciudadanos, desde los 292.000 a los 215.000, en el curso de una década: los ecuatoguineanos que faltaban, o habían huido al extranjero o habían sido asesinados por los esbirros del tirano. Y eso, teniendo presente que en Guinea Ecuatorial, uno de los países menos desarrollados del planeta, la tasa de fertilidad era de casi seis hijos por mujer. Entonces, la esperanza de vida al nacer no llegaba a los 40 años. Sin embargo, las víctimas de Macías eran realidad muchas más. Al finalizar la primera década de la independencia, las estructuras estatales eran inoperantes y habían desaparecido, la divisa nacional lanzada por Macías en 1975 para sustituir paritariamente a la peseta, el ekwele, era una moneda fantasma y el pueblo sobrevivía como podía, alimentándose de los cultivos y frutos producidos por una naturaleza fértil y recurriendo al trueque.

El presidente vitalicio, cuyo arbitrario comportamiento empezó a ser visto como el propio de un perturbado mental, confiaba plenamente en su sobrino, a tenor de las promociones obtenidas por Obiang en 1978, cuando el militar recibió los galones de teniente coronel del Ejército ecuatoguineano además de la cartera de viceministro de Defensa en el Gobierno. Hasta entonces, había dirigido el centro de detención de Black Beach en Malabo, de siniestra reputación por ser el principal centro de tortura del régimen.

Fue una matanza de allegados (que, según algunas fuentes periodísticas, habría alcanzado a uno de sus hermanos) del clan de Mongomo, una más en una lista interminable de atrocidades, lo que colmó la paciencia de Obiang. El alto oficial, de 37 años y con fama de aficionado a la buena vida, se puso de acuerdo con su extensa parentela y sus contactos en las altas instancias del poder, muchos de ellos antiguos compañeros de aula en la Academia de Zaragoza, para perpetrar un golpe de Estado contra el dictador el 3 de agosto de 1979. Acción de derrocamiento, por cierto, que coincidió con las caídas aquel año de otros dos tristemente célebres dictadores africanos, Idí Amín Dadá de Uganda y el autoproclamado emperador Bokassa I de Centroáfrica.

Rápidamente abandonado por sus secuaces, Macías corrió a esconderse en la selva y durante unos días esquivó a las tropas mandadas por su sobrino para prenderle. Tras su captura y exhibición pública, El Tigre, como él mismo gustaba llamarse, fue sometido a un juicio sumario el cine Marfil de la capital por los cargos de genocidio, alta traición, violaciones de los derechos humanos y corrupción. Hallado culpable y sentenciado a muerte por el Tribunal Militar Especial, el 29 de septiembre Macías fue fusilado en la cárcel de Malabo junto con cinco militares de bajo rango notorios por su condición de verdugos y torturadores a las órdenes del sátrapa. Otro de los ejecutados fue un civil, Miguel Eyegue, vicepresidente de la República en 1974-1976 y anteriormente gobernador de Río Muni.

En las primeras horas del que vino a llamarse el Golpe de la Libertad, aclamado por una población que se sintió súbitamente liberada del terror y prácticamente aplaudido por una comunidad internacional que presenció el final de Macías con una sensación de alivio, Obiang constituyó con otros oficiales un Consejo Militar Revolucionario. El 25 de agosto la junta adoptó el nombre de Consejo Militar Supremo (CMS), decretó la supresión del Partido Único Nacional de los Trabajadores (PUNT), establecido por Macías en 1970, y dirigió un llamamiento de ayuda de emergencia a España. Uno de los miembros del CMS era Bonifacio Nguema Esono Nchama, el último vicepresidente de la Republica y ministro de Exteriores con Macías. Otro integrante, Florencio Mayé Elá, colega de armas de Obiang desde la Academia de Zaragoza, recibió los cargos de vicepresidente primero de la República y ministro de Exteriores.

La antigua metrópoli, que en 1977 había retirado a su embajador en Malabo ante la agresiva retórica nacionalista y antiespañola de Macías, respondió de inmediato con el reconocimiento del nuevo poder y el envío de un paquete de asistencia para subvenir las necesidades más urgentes de la población de un país arrasado, económica y humanamente, tras 11 años de pesadilla maciísta. Cálculos rápidos del momento apuntaban que, más allá de las estadísticas demográficas oficiales, como mínimo la mitad de la población se encontraba en el extranjero, muchos en España; eso, quienes habían conseguido escapar, ya que varias decenas de miles de ecuatoguineanos, quizá hasta 50.000, no habían sobrevivido al tenebroso período.

Los parabienes del Gobierno de Adolfo Suárez, el cual acababa de rematar la transición democrática constitucional de España a partir del epílogo de la dictadura de Franco, fueron tan ostensibles que se pensó que, más allá de la solidaridad con las desgracias de la ex colonia, Madrid había estado perfectamente al tanto de la conspiración contra Macías, si es que no había ayudado a pergeñarla en secreto. Pero ambas hipótesis fueron desmentidas tanto por Madrid como por Malabo. El caso fue que el conjunto de la comunidad internacional se apresuró a reconocer y apoyar a la junta militar de Obiang. A España, Gabón y Camerún, los tres países con intereses más directos en la zona, se les sumaron Estados Unidos, Francia, Marruecos (que envió un destacamento de protección), Nigeria, la URSS y China.

Esta coincidencia de posicionamientos, de lo más insólita en el cuarteado tablero geopolítico africano en pleno recrudecimiento de las tensiones de la Guerra Fría, apuntaba ya a un cortejo diplomático y a un intento de ocupar posiciones ventajosas para cuando llegara la hora de explotar los ricos recursos naturales, algunos todavía únicamente sospechados, que atesoraba el país, pequeño en extensión pero bendecido por la naturaleza en este aspecto. Todavía no se sabía a ciencia cierta, pero resultaba que Guinea Ecuatorial disponía de grandes reservas submarinas de petróleo y gas en torno a Bioko y también frente a la costa de Río Muni. Pero, por el momento, Guinea Ecuatorial era un país arruinado y exangüe que casi tenía que partir de cero para reconstruir el Estado, la economía y las relaciones con el mundo.

2. Apertura al mundo occidental, nuevo autoritarismo y lenta transición a un Gobierno pseudodemocrático

Tras hacerse con el timón de Guinea Ecuatorial, Obiang aprobó una amnistía que afectó a 5.000 presos políticos e invitó a regresar a la enorme diáspora de ecuatoguineanos afincados en el exterior, pero descartó la adopción de instituciones democráticas a corto o medio plazo y dejó claro que no iba a tolerar ningún tipo de oposición interna. La Constitución promulgada por Macías en 1973 para reemplazar la legada por España en 1968 y apuntalar su dictadura absoluta estaba suspendida, y por el momento no se sabía cuándo podría hablarse de un Estado de derecho. Con pragmatismo, Obiang empezó reafirmando el carácter no alineado del país y emprendió un intento de diversificar las relaciones exteriores que se caracterizó por el viraje prooccidental y la reducción de los vínculos que Macías había cultivado, aunque sin mucho fuste, con el bloque soviético. En una coyuntura crítica para el país, de auténtica supervivencia, el teniente coronel restituyó a España y Francia sendas posiciones señeras en la cooperación gubernamental. También en la participación privada en los negocios agrícolas, pesqueros y forestales.

En diciembre de 1979 el rey de España, Juan Carlos I, realizó una visita oficial que fue devuelta por Obiang en la primavera de 1980. Un hito en la reconducción de las relaciones hispano-guineanas fue la firma en Madrid el 23 de octubre de 1980 de un tratado de Amistad y Cooperación por los respectivos ministros de Exteriores, Florencio Mayé Elá y José Pedro Pérez-Llorca. El Tratado trajo la creación de varias empresas mixtas, participadas al 50% por cada país, en los sectores de los hidrocarburos —entonces incipiente—, los minerales, la banca y los transportes. Días después de firmarse el Tratado con España, Obiang hizo sus primeras salidas a Francia y Marruecos, otros dos países que iban a tener mucho que decir en las cuestiones de Guinea Ecuatorial.

Ahora bien, las tensiones entre los gobiernos de Malabo y Madrid no tardaron en aflorar con un cruce de recriminaciones: desde España, a Obiang se le reprochaba la postergación sine díe de la liberalización política, la prolongación de los vicios autoritarios del régimen maciísta y la desatención palmaria de las necesidades de la empobrecida población. El militar, por su parte, achacó a Madrid falta de sensibilidad con los acuciantes problemas de la antigua colonia y exigió el final de la cobertura a los grupos de oposición política que se estaban articulando en el exilio, así como al movimiento de autodeterminación de la minoría étnica bubi en Bioko, la cual estaba empezando a sufrir una represión particularmente intensa. A medida que Obiang acentuaba el carácter personalista y autoritario de su mando, las relaciones con España se deterioraron hasta llegarse a la crisis diplomática de mayo de 1983.

El conflicto estalló al hallar refugio en la Embajada en Malabo el sargento Venancio Micó, reclamado por las autoridades por conspirador. Obiang exigió entonces la entrega de Micó, a lo que accedió el Gobierno socialista de Felipe González tras obtener de Obiang garantías de su seguridad física. Juzgado y sentenciado a muerte, Micó, gracias a la mediación española, vio posteriormente conmutada la pena capital por otra de 20 años de prisión, que cumpliría parcialmente.

Tras este incidente con Madrid, Obiang aceleró el desplazamiento del país desde la órbita económica de España al área francoafricana, que era la imperante en su espacio geográfico inmediato. Así, el 19 de diciembre de 1983 el país accedió a la Unión Aduanera y Económica de África Central (UDEAC, a la que en 1999 iba a tomar el relevo la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, CEMAC) y, hecho de gran significación, el 1 de enero de 1985 el franco CFA sustituyó al ekwele como la moneda nacional, pasando a compartir Guinea Ecuatorial con varios países del África saheliana, occidental y central una unidad de cuenta que gozaba del respaldo del Tesoro francés. Luego, en diciembre de 1989, Guinea Ecuatorial fue admitida en la que posteriormente iba a denominarse la Organización Internacional de la Francofonía, orquestada por el Elíseo y con una dimensión fundamentalmente cultural. Bien es cierto que Obiang compensó estos reposicionamientos con la renovación de la cooperación española, pero en los años siguientes no dejó de advertirse una cierta rivalidad entre España y Francia en los terrenos de la asistencia financiera, la cooperación al desarrollo y las inversiones privadas.

Por lo que se refiere a la política interna, Obiang emprendió un parsimonioso y, en opinión unánime de la oposición doméstica y los observadores foráneos, espurio proceso de legitimación institucional y democrática del régimen. En marzo de 1981 el dirigente de uniforme dio entrada al primer civil en el Gabinete y el 15 de agosto de 1982 sometió a referéndum, con el resultado de un 95,8% de votos afirmativos, una Ley Fundamental conocida como la Carta de Annonibe, que abría las puertas a la sustitución del Gobierno militar de facto por un Gobierno constitucional civil, al tiempo que nombraba un primer ministro, Cristino Seriche Bioko, militar participante en el Golpe de la Libertad y en los últimos meses vicepresidente segundo de la República. Siguiendo con la previsión formalista, el 12 de octubre el CMS, la junta militar, fue disuelto y Obiang asumió el título de presidente de la República con un mandato de siete años que posteriormente fue validado por la nueva Cámara de Representantes del Pueblo (CRP) de 41 miembros. Este Parlamento echó a andar el 28 de agosto de 1983 con el refrendo por sufragio universal de la lista cerrada y única de candidatos escogidos por el propio Obiang a partir de unas listas de precandidatos elaboradas por los Consejos de Poblado habilitados en cada distrito.

El 12 de octubre de 1987, siguiendo con este esquema de institucionalización civil del régimen a golpe de decreto vertical, sin el menor asomo de consenso o diálogo político, el presidente anunció la creación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), al que definió como el "partido del Gobierno" pero "no necesariamente el único legal", así como de "libre afiliación". No obstante, las actividades políticas fuera del oficialismo continuaron rigurosamente prohibidas, mientras que una ley aprobada por la CRP estableció que todos los asalariados y funcionarios del país debían entregar obligatoriamente el 3% de sus ingresos para financiar el PDGE a modo de cuotas, luego para los trabajadores públicos no había tal libre afiliación. En diciembre del mismo año, Obiang tomó la presidencia del PDGE. El 10 de julio de 1988 tuvieron lugar unas elecciones legislativas de lista única en las que el PDGE copó los 60 escaños de la CRP. Al cabo de un año, el 25 de junio de 1989, Obiang, desde el 12 de octubre de 1986 con los galones de general de brigada en la reserva, fue reelegido para otros siete años con el 99,9% de los votos en virtud de su única candidatura.

Obiang explicó que estas elecciones presidenciales directas, primeras desde la patraña plebiscitaria de Macías en 1973, eran el comienzo de la democratización, pero que el pluripartidismo no era deseable aún. De sobra conocían esta proscripción los políticos de la oposición, que llevaban toda la década intentando reorganizarse en España y sufriendo las arbitrariedades del régimen. La desarticulación de complots e intentos golpistas, tanto reales como fingidos, era el escenario favorito del mandatario para justificar la descarga de campañas represivas contra el siempre débil aunque infatigable campo de la oposición civil y democrática, ajena a los círculos del poder donde se fraguaron la mayoría de las conspiraciones.

La más aparatosa de estas intentonas frustradas sucedió el 19 julio de 1986. Entonces, fueron arrestados entre otros el ex ministro de Defensa (cartera que acababa de asumir Obiang en persona) y actual viceprimer ministro, amén de teniente coronel y tío del presidente, Fructuoso Mbá Oñana Nchama, considerado uno de los pesos pesados el régimen, el cual fue condenado a una pena de prisión, y el diplomático y diputado Eugenio Abeso Mondu, que terminó ante el pelotón de fusilamiento. Todos los involucrados eran destacados miembros del clan de Mongomo. Luego de sortear este sobresalto, Obiang se hizo mas desconfiado y decretó una remodelación a fondo en la administración. Uno de los beneficiados fue su hermano menor, el general Armengol Ondó Nguema, colocado en septiembre al frente de la Dirección de Seguridad Nacional.

En enero de 1987, para apaciguar a sus interlocutores internacionales, que le exigían una liberalización en todos los ámbitos y la atención de los capítulos sociales, Obiang presentó un programa de desarrollo global y sectorial del país para los próximos cinco años que, entre otras novedades, incluía un ajuste estructural. Este fue pactado con el FMI en julio de 1989. Al mismo le siguieron otras rondas de conversaciones con el organismo para reescalonar los pagos de la deuda externa y obtener nuevos créditos. Obiang necesitaba cimentar las cooperaciones de España y Francia, cada vez más condicionadas a la evolución interna, dada la menesterosa situación económica, totalmente sujeta a los vaivenes de los precios internacionales de los productos que el país entonces exportaba: cacao, cultivado en un 90% en Bioko, café y madera. Con las exportaciones estancadas, las importaciones en alza y las inversiones extranjeras en retroceso, el país hizo frente a una grave carestía financiera y económica. La crisis obligó a Obiang a someterse a las demandas internacionales para que acelerara la transición democrática.

El 16 de noviembre de 1991 los electores aprobaron con el 98,4% de los votos una nueva Ley Fundamental que, como grandes novedades, amparaba el multipartidismo y aclaraba la separación de poderes, aunque por otro lado permitía la reelección presidencial indefinida ("el Presidente de la República es elegido por un periodo de siete años, pudiendo ser reelegido", decía el artículo 34). Se trataba de la cuarta Constitución nacional desde 1968. El 8 de enero de 1992 Obiang promulgó una ley de regulación de partidos que, empero, imponía a los mismos condiciones muy severas para obtener la carta legal y poder operar con un mínimo de garantías.

En marzo siguiente, el presidente designó un Gobierno de transición íntegramente formado por ministros del PDGE y encabezado por Silvestre Siale Bileka, hasta entonces ministro de la Francofonía, una cartera creada recientemente como señal de aviso a Madrid para que rebajara el tono de sus emplazamientos a la democratización. En octubre del mismo 1992, por fin, fueron autorizados a funcionar cinco partidos de oposición. Once formaciones agrupadas en la Plataforma de la Oposición Conjunta (POC), sucesora de la Coordinadora Democrática de Partidos de Oposición fundada dos años atrás, y el Gobierno suscribieron el 18 de marzo de 1993 el llamado Pacto Nacional para, entre otras previsiones, asegurar la celebración de unas elecciones legislativas diáfanas.

Sin embargo, la mayoría de los partidos de la POC resolvieron retirarse de los comicios luego de constatar que el régimen acudía a los mismos con intenciones torticeras, pero también conmocionados por el asesinato el 23 de agosto, tras ser secuestrado en el hotel de Malabo donde se alojaba, de Pedro Motu Mamiago, un prominente militar pasado a la disidencia. El Gobierno no tuvo reparos en informar que Motu había muerto por "suicidio". En esta atmósfera enrarecida tuvieron lugar los comicios el 21 de noviembre de 1993; sin sorpresas, el PDGE capturó 68 de los 80 escaños de la CRP. La POC aseguró que el 80% del censo no había ido a votar y tachó las elecciones de "simulacro".

El Ministerio de Exteriores de España evaluó las votaciones de manera negativa y protestó por las manipulaciones detectadas. Al cabo de unos días, Obiang, irritado por esta cascada de reacciones adversas, ordenó la expulsión del cónsul español en Bata bajo la acusación de "injerencia en los asuntos internos" del país. Madrid replicó en diciembre con la retirada temporal de su embajador en Malabo y con la reducción a la mitad de la ayuda anual al desarrollo y la cooperación, que en 1993 había rebasado los 2.000 millones de pesetas. La sanción española se sumó a la suspensión ya en vigor de la cooperación (salvo el capítulo de la ayuda humanitaria) de la Unión Europea, que supuso la exclusión de Guinea Ecuatorial del IV Convenio de Lomé con los países ACP. Además, el FMI y el Banco Mundial acababan de suspender sus programas de asistencia ante el panorama de corrupción, falta de transparencia y mal gobierno.

Obiang insistió reiteradamente en que estaba listo para asumir todos los criterios sobre la democratización y el respeto de los derechos humanos que le exigían los gobiernos español y francés, la UE y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, denunciante anual, al igual que la ONG Amnistía Internacional, de los abusos del régimen. Pero la realidad cotidiana de intimidaciones, secuestros, palizas, torturas, encarcelamientos arbitrarios, juicios manipulados y asesinatos de personas activas en los partidos de la oposición, de miembros de la comunidad bubi y, prácticamente, de cualquier sospechoso de no ser adicto, no experimentó ningún alivio. Férreamente protegido por una guardia pretoriana de soldados marroquíes y por sus escoltas paramilitares, los Ninjas, el dictador continuó administrando el país como un feudo particular, amedrentando a capricho y dispensando dádivas y favores al omnipresente clan de Mongomo.

3. Consolidación de la dictadura personal, maquinaciones golpistas y el extraordinario pero engañoso boom de los hidrocarburos

Así las cosas, las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1996, abiertas por vez primera a múltiples candidaturas, fueron cualquier cosa menos históricas, ya que tras la retirada de cuatro aspirantes de la oposición que rehusaron tomar parte en una operación con el guión escrito de antemano Obiang se quedó cómodamente solo frente a Secundino Oyono Aguong Ada, de la Convergencia Social, Democrática y Popular (CSDP). Los adversarios de la POC que practicaron el boicot en 1996 fueron: Severo Moto Nsá, jefe del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) y hasta 1982, cuando se pasó a la oposición, secretario de Estado de Información y Turismo del Gobierno; Amancio Gabriel Nze, de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), considerado el primer partido de la oposición; Andrés Moisés Mbá Ada, de la Unión Popular (UP); y Buenaventura Mosuy Asumu Nsegue, del Partido de la Coalición Social Demócrata (PCSD).

Según los datos oficiales, el autócrata recibió un "abrumador" 97,8% de votos con un índice de participación "masivo" del 79,8%. De nuevo, la oposición cifró la abstención en no inferior al 75%. Los observadores africanos (España, Francia y Estados Unidos se negaron a monitorizar la consulta) constataron numerosas irregularidades, como la presencia en los colegios de solamente representantes del PDGE. Imperturbable, el 15 de marzo de 1996 Obiang fue investido con un nuevo mandato de siete años, el tercero, hasta 2003. El 1 de abril siguiente tomó posesión el nuevo Gobierno de Ángel Serafin Seriche Dougan.

El presidente tenía reservadas varias represalias a sus retadores. La primera y más sonada le tocó a Severo Moto, una fuerte personalidad política no exenta de aspectos turbios, quien en junio de 1997 tuvo que exiliarse en España, por tercera vez en su azarosa trayectoria, al imputársele una supuesta conspiración golpista. Un mes más tarde, Moto fue condenado en ausencia a la pena de 101 años de cárcel por los delitos de "alta traición" e "intento de asesinato del jefe del Estado". Las elecciones legislativas del 7 de marzo de 1999 fueron un calco de las de 1993 por el boicot mayoritario de la oposición y las denuncias de fraude masivo. En esta ocasión, el PDGE, con el 85,5% de los votos y el 95% de participación, siempre según las cifras facilitadas por el Gobierno, reforzó su cuota en la CRP hasta los 75 escaños. Las migajas, cinco escaños, fueron para la UP y la CPDS.

Obiang todavía se permitió encajar una fuerte amonestación exterior como fue, en octubre de 1995, el cierre de la Embajada de Estados Unidos a modo de sanción de la Administración de Bill Clinton por la intolerable situación de los derechos humanos en el país africano, denunciada en su despedida por el embajador saliente, John E. Bennett. El diplomático había sido repatriado en febrero de 1994 tras recibir de las autoridades locales una absurda acusación de "brujería" seguida, aseguró Bennett, de una amenaza de muerte. En aquella ocasión, sin embargo, Washington enmascaró su advertencia tras el argumento, apenas creíble, de que la reducción de su presencia diplomática obedecía a razones presupuestarias; las funciones de la legación en Malabo fueron transferidas a la Embajada en Camerún. Ahora bien, a esas alturas, el autócrata ecuatoguineano ya acariciaba el sueño de una autosuficiencia financiera que le permitiera dar evasivas a los gobiernos español y francés, y emanciparse de su asistencia. La llave de esta insospechada mudanza estratégica la brindaron las reservas de hidrocarburos.

En 1991, en una cota offshore al norte de Bioko, allí donde prospecciones de la Empresa Guineo-Española de Petróleo, S.A. (GEPSA) no habían encontrado nada interesante desde 1981, una pequeña compañía de Estados Unidos, Walter International, certificó la existencia de grandes cantidades de gas con valor comercial. Rápidamente, comenzaron los bombeos de la plataforma Alba. Entre 1996 y 2000 entraron en servicio los yacimientos de petróleo y gas de los campos Zafiro, en el límite de las aguas territoriales de Nigeria y próximo al campo Alba, y Ceiba, mucho más al sur, frente a la provincia continental de Litoral.

El Estado empezó a obtener sus primeros beneficios por el petróleo en 1996 y, pese a las condiciones francamente desventajosas de las contratas de explotación adjudicadas a firmas estadounidenses, que hicieron en esta parte del mundo un negocio redondo, los efectos de la aparición de esta fuente de ingresos y divisas no se hicieron esperar: en 1996 el PIB, que simplemente por las inversiones de las petroleras foráneas ya estaba creciendo a un ritmo de dos dígitos desde 1992, trepó nada menos que un 66% y en 1997 lo hizo en un increíble 150%, según estimaciones del Banco Mundial. Se trató de una tasa de crecimiento fantástica que superó de largo la de cualquier otro país del mundo. En la década siguiente, el ritmo se mantuvo muy fuerte, aunque con importantes fluctuaciones.

El extraordinario boom del petróleo vino a agudizar los desequilibrios y las contradicciones, generando una tremenda paradoja, de la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang. Por un lado, asombraban datos como que, de acuerdo con el Banco Mundial, el Ingreso Nacional Bruto (ING) por habitante a paridad de poder adquisitivo (PPA) saltó desde los 600 dólares de 1990 a los 7.600 dólares diez años después, lo que equivalió a ascender de la trigesimosegunda a la décima posición en el ranking de los países africanos. En 2001, año en que el PIB volvió a rebotar y creció otro espectacular 63%, el valor de las exportaciones triplicó el de las importaciones, cuando una década atrás la balanza comercial era ampliamente deficitaria.

Entre 1994 y 2005 Guinea Ecuatorial figuró siempre entre los cuatro países de crecimiento más vigoroso, siendo el campeón de la tabla mundial en los ejercicios de 1997, 1999 y 2001. El ING por habitante (PPA) calculado por el Banco Mundial llegó a su apogeo en 2008, en plena subida en flecha de la cotización del crudo en los mercados mundiales, al alcanzarse y luego rebasarse con creces el precio de los 100 dólares por barril: nominalmente, fueron 33.100 dólares, valor que era el más alto de África, superior al de la Libia de Gaddafi, y el 33º del mundo. De hecho, era mayor que el de varias economías desarrolladas, como Corea del Sur, Grecia, Nueva Zelanda, Israel y Portugal.

Más llamativas si cabe resultaban las variables del PIB/PPP manejadas por el FMI. En términos absolutos, hasta 1996 Guinea Ecuatorial produjo por debajo de los 1.000 millones de dólares, en 2001 el PIB ya era de 10.000 millones, en 2004 saltó a los 20.000 millones y en 2012 llegó a su máximo valor, 30.000 millones. La evolución del PIB/PPP por habitante resultaba pasmosa de veras: 424 dólares en 1980, diez veces ese valor en 1998 y, de nuevo otras diez veces más, 43.000 dólares, en 2008. En aquel año culmen, Guinea Ecuatorial ocupó la posición decimosexta en una lista de territorios exclusivamente europeos y asiáticos, además de Estados Unidos. Y esos 43.000 dólares superaban en 10.000 la renta por habitante de España.

Sin embargo, el significado real de toda esta batería de datos apenas iba más allá de la curiosidad estadística. Pese a la retórica del régimen sobre la "enorme transformación socio-económica" experimentada por Guinea Ecuatorial, que en 2002 fundó una compañía estatal del petróleo, GEPetrol, y en 2005 su equivalente para el gas, Sonagas, poco o nada de este mar de riqueza llegaba a la gran mayoría de la población, la cual, antes bien, veía cómo se endurecían sus condiciones de vida. El grueso de la ciudadanía, más de tres cuartas partes, siguió apañándoselas bajo el umbral de la pobreza, sobreviviendo con los cultivos de subsistencia, y la desigualdades, para empezar entre el campo y la ciudad, se dispararon.

A la vez que se codeaba en cuanto a renta por habitante con países como Austria y Hong Kong, Guinea Ecuatorial ocupaba la posición 118, es decir estaba considerado un país de desarrollo medio-bajo, en la tabla del Índice de Desarrollo Humano (IDH) confeccionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un frenesí de desarrollo urbanístico en Malabo y Bata envuelto de especulación y de dudosa utilidad social, el aumento a ojos vista de la corrupción y la codicia de los escogidos usufructuarios de la renta petrolera, la perpetuación del autoritarismo y el abandono de las exportaciones agrícolas tradicionales (ya casi solo se exportaban hidrocarburos, origen de la práctica totalidad de los ingresos que reportaba la demanda externa) eran la otra cara de una bonanza que convirtió a Guinea Ecuatorial en el tercer productor de petróleo de África subsahariana por detrás de Nigeria y Angola, con una producción récord en 2005 de 420.000 barriles de crudo diarios.

Por poco, no se alcanzó el objetivo de los 500.000 barriles, es decir, casi un barril por ecuatoguineano, previsto por el Gobierno unos pocos años antes, cuando Obiang se ilusionó con emular los volúmenes extractivos de monarquías árabes del golfo Pérsico como Qatar. A partir de 2005, empero, el ritmo de extracciones empezó a declinar suavemente por un cálculo prudencial. Las reservas probadas del país no eran especialmente ingentes y estaban cuantificadas en algo más de 1.000 millones de barriles, así que, salvo nuevos hallazgos de envergadura, el maná petrolero estaba condenando a desvanecerse en unos años, muy pocos a menos que se redujeran drásticamente los niveles de producción.

Ya en 2007 el Gobierno organizó una conferencia internacional para analizar la marcha del desarrollo económico del país. En ella, los expertos aconsejaron a Guinea Ecuatorial ir preparándose para cuando el agotamiento de los pozos expusiera con toda crudeza hasta qué punto el sector productivo había perdido diversificación. Además, desde 2002 existía, o más bien languidecía, el Fondo para las Generaciones Futuras, un fondo de riqueza soberano al que destinar el 0,5% de los ingresos por el petróleo (una cantidad de entrada irrisoria), del que el Gobierno, además, prácticamente se desentendió. Pero, por el momento, en los primeros años del siglo XX, este auténtico El Dorado negro servía sin duda para reforzar el asiento en el poder de Obiang, que bien podía destinar parte de la fortuna a, por ejemplo, comprar nuevas lealtades y asegurar las ya existentes. Y por supuesto, el Gobierno podía presentar a la población como una verdad innegable que el progreso y la prosperidad estaban en curso e iban a más.

Tras la llegada del republicano (y ex empresario petrolero) George Bush a la Casa Blanca en enero de 2001 pudo apreciarse una notable mejora en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Obiang, que en septiembre de 1999 recibió tratamiento contra un cáncer de próstata en la prestigiosa clínica Mayo de Rochester, Minnesota, con factura abonada por la compañía Mobil Oil, visitó por primera vez Washington en abril de 2001, aunque entonces solo consiguió ser recibido por un subsecretario del Departamento de Agricultura del Gobierno. De todas maneras, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 la actitud de la Casa Blanca hacia el presidente africano se aligeró de escrúpulos.

Así, en el primer aniversario del 11-S, el ecuatoguineano figuró entre la decena de líderes africanos que se reunieron con Bush en la sede de la ONU en Nueva York para hablar de las perspectivas de guerra con Irak, así como de la paz y el desarrollo en el continente negro. Significativamente, poco antes de la recepción neoyorquina, el lobby político y empresarial del petróleo africano publicó un informe donde consideraba de interés para la seguridad nacional y una prioridad estratégica de Estados Unidos extender la influencia de la superpotencia en el golfo de Guinea. Días más tarde, el 19 de septiembre de 2002, Obiang fue agasajado en Washington con una cena en su honor por un grupo de empresarios e inversores del sector de los hidrocarburos. La normalización completa llegó en 2004 cuando el Departamento de Estado decidió reabrir la Embajada con un embajador acreditado en Malabo.

Definitivamente, el Gobierno de Washington optó por dar prelación a los intereses económicos, de lo más sustanciosos al reservarse en exclusiva las compañías privadas estadounidenses los derechos de explotación de los yacimientos de hidrocarburos offshore, frente a las exigencias del respeto de los derechos humanos. No obstante, Obiang siguió sin conseguir un encuentro oficial vis a vis con su homólogo de Estados Unidos en el Despacho Oval.

En cuanto a España, a pesar de las tarascadas diplomáticas, las críticas desde medios políticos y periodísticos, y la reducción de la cooperación al desarrollo, todo ello en paralelo a la intensificación de las relaciones con Francia (visitada varias veces por Obiang y cuyo idioma fue declarado cooficial con el español en 1998), no dejó de legitimar de hecho a Obiang brindándole corteses recibimientos. El 15 de octubre de 2001, en su noveno viaje a España, el mandatario asistió al II Congreso Mundial de la Lengua Española celebrado en Valladolid, se entrevistó con el entonces presidente del Gobierno, el conservador José María Aznar, y fue recibido por el rey Juan Carlos en el palacio de la Zarzuela. Observadores del momento destacaron que este tratamiento de deferencia era impensable con cualquier otro dictador que figurase en las listas negras de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o de Amnistía Internacional.

Luego, el 9 de abril de 2002, mientras en casa la oposición, que meses atrás había formado una nueva plataforma unitaria de acción y resistencia, era el blanco de la enésima ola represiva, Obiang hizo otro viaje público a España. Al poco, en junio, el secretario general de la CPDS, Plácido Micó Abogo, fue condenado a 14 años de prisión dentro de un macrojuicio contra 144 acusados por cargos relacionados con el complot de 1997, proceso que mereció la calificación de "aberración jurídica" por los observadores. En unos gestos de magnanimidad, Obiang decretó en octubre el indulto de varios de los 68 condenados en este juicio y en agosto de 2003 dispuso la liberación sin cargos también de Micó y de otros 17 reos políticos.

En las elecciones presidenciales del 15 de diciembre de 2002 los cuatro candidatos de la oposición, Celestino Bonifacio Bacale Obiang por la CPDS, Jeremías Ondó Ngomo por la UP y los ya mencionados Mesuy Asumu por el PCSD y Oyono Ayong por la CSDP, anunciaron que se retiraban horas antes de abrirse las urnas entre protestas por la "farsa indecente" que estaba a punto de perpetrarse. Las papeletas con sus nombres no fueron retiradas de los colegios, pero esta anomalía resultaba irrelevante: el Jefe Obiang, en torno al cual ya hacía tiempo que estaba organizándose un culto a la personalidad saturado de ditirambos y eslóganes hiperbólicos que, evocando el caso de Macías, le adjudicaba hasta tintes sobrenaturales (en 2003 la radio estatal iba a proclamar que "el presidente es un dios que está en permanente contacto con el Todopoderoso y puede matar a cualquiera sin que nadie le pida cuentas y sin ir al infierno, porque es el Dios mismo"), ganó su cuarto mandato constitucional con un 97,1% de los votos, abundando en una cifra propia de sistemas plebiscitarios de partido único como los imperantes en Irak o Siria.

Un bienio después, el 25 de abril de 2004, tocaron las legislativas. Sobre estos comicios flotaron las sombras de las detenciones en los meses precedentes de personalidades del régimen caídas en desgracia como el general Agustín Ndong Oná Mbuy, primo del presidente y antiguo inspector general de las Fuerzas Armadas, víctima del fuego cruzado y las intrigas de bandos rivales en el seno del régimen. Pero sobre todo, sobrevolaron los ecos de la aparente tentativa golpista abortada el 6 de marzo a partir de una acción policial del Gobierno de Zimbabwe, el cual dio cuenta de la detención en el aeropuerto de Harare de un grupo de 67 mercenarios de varias nacionalidades africanas que se disponía a embarcar en un B-727 cargado de material militar rumbo a Malabo para cometer allí un golpe de mano de lo más rocambolesco. Informaciones facilitadas por Sudáfrica contribuyeron decisivamente a desbaratar el plan subversivo.

El Gobierno ecuatoguineano aseguró que los mercenarios, cuyos cabecillas eran un antiguo oficial británico de fuerzas especiales, Simon Mann (el cual, posteriormente, en los interrogatorios, reconoció los hechos que se le imputaban), y un traficante de armas sudafricano y también ex militar, Nick du Toit, tenían en su punto de mira al presidente, al que, previa neutralización de su guardia de corps, planeaban apresar para montarlo en un avión que le conduciría a un exilio dorado en España, aunque también se habló de la pretensión de matarlo, a él y a cualquiera de su entorno que opusiera resistencia.

Los malhechores disponían de una quinta columna armada en Malabo, una célula de otros 14 mercenarios, sudafricanos y armenios, ahora aprehendida por las autoridades, y seguían instrucciones directas nada menos que de Severo Moto, el autoproclamado (agosto de 2003) presidente del "Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio", el cual, una vez despejado el camino en Malabo, regresaría triunfal desde España para asumir el poder con el visto bueno de unos mandos militares comprados con nombramientos y prebendas. Además, Moto y su gente gozarían para esta peligrosa aventura de cierta complicidad por parte de los servicios secretos de España, Estados Unidos y el Reino Unido. Tal era la tesis oficial de lo desentrañado, que recordaba vivamente la trama del célebre best seller de Frederick Forsyth Los perros de la guerra.

Obiang insistió en la veracidad de todos estos extremos, incluidos los asomos de conspiración en su contra de potencias occidentales, por lo que calificó de "enemigos" a "aquellos países involucrados" y a ciertas "empresas multinacionales" que, habiendo estado al tanto de la tentativa, no habían hecho nada por impedirla. El presidente amenazó directamente a España con romper las relaciones diplomáticas si no entregaba a la "marioneta" y al "terrorista" Severo Moto. El dirigente opositor, al que en noviembre siguiente iba a caerle una segunda condena en rebeldía a 64 años de prisión, rechazó toda responsabilidad en los incidentes y aseguró que Obiang era "un auténtico caníbal", ansioso de tenerle extraditado en Guinea "para poder comerse mis testículos", añadió. Más aún, Moto, en lo que fue secundado por Plácido Micó y Celestino Bacale, acusó a Obiang de haber orquestado una farsa golpista como pretexto para sus persecuciones políticas, y que los mercenarios capturados en realidad estaban a sueldo del dictador o bien habían tenido tratos con personas de su entorno íntimo.

El asunto del complot de marzo de 2004 tuvo otras turbias ramificaciones (en agosto del mismo año llegó a ser detenido en Sudáfrica el mismísimo hijo de la ex primera ministra Margaret Thatcher, el empresario Mark Thatcher, por su presunta implicación en los hechos en calidad de patrocinador financiero) y sembró un clima de emergencia y sospechas que vino a favorecer al PDGE, como si el partido del presidente tuviera necesidad de ello, de cara a las elecciones de abril a la CRP. Esta vez, el oficialismo se quedó con 98 de los 100 escaños en juego, quedando los dos restantes para la CPDS, idos a sus jefes, Plácido Micó y Celestino Bacale. Llegado junio, Obiang puso término al Gobierno de Cándido Muatetema Rivas, un miembro de la etnia bubi, instalado en marzo de 2001.

En septiembre, mientras tenían lugar en Malabo los juicios a los mercenarios extranjeros acusados de golpismo, a los que les aguardaban unas draconianas penas de prisión, el nuevo primer ministro, Miguel Abia Biteo Boricó, acusó desde la palestra de la Asamblea General de la ONU al Gobierno de Aznar, ya desalojado de la Moncloa, de haber apoyado la fallida "invasión mercenaria multinacional que tenía como objetivo eliminar físicamente al presidente y a los miembros del Gobierno", prestando a los subversivos una importante dotación naval consistente en "dos buques de la Armada con 500 marineros a bordo, para apoyarlos en caso de resistencia".

En julio de 2005 el PPGE de Moto —a quien en diciembre del mismo año el Gobierno español retiró finalmente el estatuto de refugiado político, aunque tres años más tarde iba a devolvérselo, para acto seguido arrestarlo, bajo la acusación de intentar trasladar armas a Guinea Ecuatorial—, la Fuerza Demócrata Republicana (FDR, partido animado por personas del clan de Mongomo enemistadas con Obiang), la Alianza Nacional para la Restauración Democrática (ANRD), la Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE), el Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) y otras fuerzas en el exilio pusieron en marcha la plataforma Demócratas por el Cambio para Guinea Ecuatorial (DECAM). Al cabo de un año, en agosto de 2006, Obiang aceptó la dimisión en bloque del Gobierno de Miguel Abia, el cual "no había sabido materializar las políticas sociales" del programa del PDGE. Ricardo Mangue Obama Nfubea tomó el testigo de primer ministro el día 14.

4. Imputaciones de corrupción, panorama de nepotismo y las andanzas del hijo y delfín del presidente

La afluencia masiva de dinero por el petróleo desde la segunda mitad de los años noventa vino a exacerbar las prácticas corruptas del régimen, hasta el punto de encasillar politólogos y periodistas a Guinea Ecuatorial como un caso particularmente sangrante de cleptocracia. A partir de 2004, al tiempo que la Administración Bush se mostraba amistosa con Obiang, varias instancias de Estados Unidos y Europa se dedicaron a escrutar el destino y situación de las astronómicas ganancias de los hidrocarburos, tan valiosas para el desarrollo humano del país.

En 2004 el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense decidió rastrear a fondo los haberes de la familia presidencial cuando fue alertado sobre indicios de un blanqueo masivo de dinero en el sector de los servicios financieros. Las pesquisas determinaron que un banco comercial con sede en Washington, el Riggs Bank, venía permitiendo a Obiang, sus deudos directos, otros parientes y varios de sus ministros abrir cuentas y depósitos en efectivo por valor de cerca de 700 millones de dólares desde 1995. Casi todo este dinero, que, en un flujo constante, tan pronto como entraba era transferido a otras cuentas bancarias en el extranjero envueltas de opacidad o bien destinado a pagar adquisiciones inmobiliarias particulares en España, Francia y otros lugares, correspondería a pagos oficiales efectuados por las compañías petroleras Exxon Mobil y Marathon, es decir, ingresos públicos del Estado en concepto de derechos de explotación de las reservas naturales. El Riggs Bank, además, estaría ayudando a los Obiang a crear sociedades reales o fantasma para canalizar sus negocios y operaciones financieras.

En relación con este punto, ya en 2003 Obiang había anunciado a sus gobernados que, con el fin de impedir que funcionarios deshonestos sucumbieran a la tentación del desfalco o la apropiación indebida de fondos, el Tesoro Público pasaba a quedar bajo su control personal. Además, el presidente solía manifestar que todo lo relacionado con los ingresos del petróleo constituía un "secreto de Estado". Por otra parte, la revista Forbes, sobre la base de los depósitos bancarios a su nombre revelados por el Congreso estadounidense, empezó a incluir al presidente de Guinea Ecuatorial en su lista de los 10 jefes de Estado y de Gobierno más ricos del planeta; según la publicación, su fortuna personal ascendía a 600 millones de dólares. Esta inesperada línea de notoriedad no agradó al dirigente, presentado por Forbes como el estadista más creso de África.

Al escrutinio de la Guinea de Obiang se sumó Transparencia Internacional (TI). En 2005, la ONG, tras tenerlo excluido de sus estudios durante una década, metió al país en su Corruption Perceptions Index (CPI), y directamente en el furgón de cola de los 12 estados con mayores niveles de corrupción. Guinea Ecuatorial se mantuvo en esta horquilla hasta 2012, cuando TI la situó en la posición 14 empezando por el fondo. En 2013 volvió a adjudicarle ese puesto y en el CPI de 2014 no la incluyó.

La ONG no se limitó a sacar los colores a Obiang dejándole en un pésimo lugar en sus rankings: en diciembre de 2008 su sección en Francia, junto con otra ONG, Sherpa, llegó a ponerle en los tribunales de este país una denuncia por diversos supuestos de corrupción. La imputación extraterritorial recayó simultáneamente sobre otros dos presidentes vecinos, cabezas también de sendas dictaduras bañadas por el petróleo, el gabonés Omar Bongo y el congoleño Denis Sassou Nguesso, cuyos perfiles personales presentaban grandes similitudes. Empezando por la longevidad en el ejercicio del poder: Bongo mandaba en Gabón ininterrumpidamente desde 1967, siendo de hecho el decano de los estadistas africanos, mientras que en Congo-Brazzaville, Nguesso venía siendo el mandamás, al igual que Obiang, desde el año 1979, aunque con un paréntesis democrático entre las elecciones de 1992, perdidas por él, y su golpe de fuerza de 1997.

El 5 de mayo de 2009 la juez instructora de delitos financieros de París Françoise Desset admitió a trámite la querella de las ONG contra Obiang, Bongo y Nguesso por unos supuestos delictivos de "desvío y recepción de fondos públicos", "blanqueo de dinero", "abuso de bien social", "abuso de confianza" y "complicidad". Al principio, la fiscalía de la Corte de Apelaciones de París recurrió la apertura de la investigación de la magistrada, pero en noviembre de 2010 el Tribunal Superior de Apelaciones de Francia iba a dictaminar que el pleito iniciado por TI era admisible y que la investigación contra los presidentes procedía.

Antes de terminar mayo de 2009, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria, sobre la base de una denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), reclamó al Banco de España la apertura de una investigación del capital mobiliario y las propiedades inmobiliarias que Obiang y varios de sus familiares (surgieron los nombres de un sobrino con puestos en el Gobierno, Melchor Esono Edjo, y de un yerno, Fausto Abeso Fuma, marido de Anita Mbasogo) gestionaban en España, en parte a través de testaferros y con las tradicionales sociedades pantalla, por posible blanqueo de capitales.

Al poco, en junio, el gabonés Omar Bongo falleció por causas naturales, convirtiendo a Obiang en el dirigente de África Subsahariana que más tiempo llevaba en el poder; en toda África, solo era superado por el libio Gaddafi (desde 1969), al que sin embargo le quedaban dos años de ejercicio y de vida. Luego, en julio, fue la ONG Human Rights Watch la que, mediante un informe de 107 páginas, hizo una contundente denuncia del lucro desmedido de Obiang y su clan "a expensas de la población guineana". 2009 fue, en suma, un año en el que la imagen internacional de Guinea Ecuatorial salió bastante malparada, situación negativa tras la que Obiang percibía un fondo de conspiración e insidias para mancillar el buen nombre de un Gobierno que venía luciendo unos éxitos macroeconómicos sin parangón en el mundo.

Patrimonialismo, corrupción y nepotismo conformaban una única hidra. Desde el comienzo de su mandato, hermanos, primos, sobrinos, tíos carnales y, finalmente, esposas, cuñados e hijos de Obiang, amén de otros parientes más lejanos del nutrido clan de Mongomo, comenzaron a apropiarse con el beneplácito de El Jefe de las diversas palancas del poder. A finales de los noventa, coincidiendo con el boom petrolero, empezó a cobrar un especial y polémico protagonismo el primogénito del presidente, Teodoro Nguema Obiang Mange, más conocido como Teodorín y llamado por sus subordinados El Patrón. La madre de Teodorín era la esposa oficial del presidente, Constancia Mangue Nsue Okomo, una fang del clan de Mongomo y la primera dama de la nación.

Teodorín, nacido en 1969 y educado en una escuela privada de la Normandía francesa y en la californiana Universidad Pepperdine de Malibú, sirvió durante años como ministro de Agricultura, Bosques, Pesca y Medio Ambiente en el Gobierno de su padre, con un salario oficial anual de menos de 100.000 dólares. A tenor de lo publicado por cabeceras de la prensa internacional y los boletines de la oposición guineana, su comportamiento era el de un extravagante bon vivant adicto a los coches deportivos y señoriales de alta gama, de los que llegó a reunir una auténtica flota (de las marcas Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Aston Martin, Rolls Royce y otras, sin faltar algunos de los modelos más exclusivos, con contadas unidades fabricadas en todo el mundo). Poseía también inmuebles lujosos en barrios y urbanizaciones selectos de Hollywood, París y Ciudad del Cabo.

Teodorín compraba vinos y champanes de las marcas más caras, solía adquirir exquisitas obras de arte, del calibre por ejemplo de una escultura de Rodin y un cuadro de Degas, en subastas de alto postín y era un apasionado de la música hip-hop, que él mismo producía con su sello discográfico TNO Entertainment, radicado en Beverly Hills. Figuraba asimismo como el dueño de la única emisora de radio privada autorizada por el Gobierno, Radio Asonga, y de una compañía maderera, titularidad esta última que de entrada generaba un flagrante conflicto de intereses, habida cuenta de sus responsabilidades gubernamentales, entre otras propiedades empresariales. Como era de esperar, algunos medios no dudaron en presentar a Teodorín como un desenfrenado "playboy internacional" que recorría el mundo gastando a manos llenas, haciendo ostentación digna de un jeque árabe y acompañado de su inseparable séquito. El dinero que Teodorín manejaba a su entero albedrío superaba con mucho el que había en el fantasmal Fondo para las Generaciones Futuras, la supuesta hucha del Estado para subvenir las necesidades de la nación cuando vinieran las vacas flacas.

Los exorbitantes despilfarros personales y gastos suntuarios de Teodorín, quien gozaba del favor presidencial, generaron titulares periodísticos durante años sin mayores repercusiones que el asombro, la mordacidad o la indignación de los detractores del régimen. Pero en 2011, a rebufo de las indagaciones y los informes del Subcomité del Senado y de la ONG británica Global Witness, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó al ministro ante los tribunales por una serie de ilegalidades económicas, principalmente el cobro de extorsiones a guisa de "impuestos" a compañías madereras para obtener las pertinentes licencias de explotación forestal, y le reclamó 71 millones de dólares que tenía invertidos en diversas propiedades norteamericanas, entre coches, yates, un ultramoderno jet privado Gulfstream y objetos que habían pertenecido al cantante Michael Jackson, de los que Teodorín era un ávido coleccionista, además de su ya famosa mansión en Malibú. En octubre de 2014 el demandado, para hacer frente al procedimiento de embargo y a las compensaciones exigidas por el Departamento de Justicia y ganadas en los tribunales, se vio obligado a subastar parte de estas propiedades por valor de 44,3 millones de dólares.

Sin embargo, para entonces, la mayor de las preocupaciones del hedonista y caprichoso hijo del presidente venía de Francia, pues en julio de 2012 el Tribunal de Gran Instancia de París, siguiendo con la instrucción iniciada en diciembre de 2010 al hilo de la denuncia interpuesta por TI en 2008, emitió en su contra una orden de arresto internacional por eludir el mandamiento de acudir a declarar para dar cuenta de la adquisición con dinero supuestamente ilícito, fruto probablemente del desvío de fondos públicos, de una fastuosa mansión de 5.000 metros cuadrados, seis plantas y un centenar de habitaciones en la Avenida Foch, adosada a la Embajada de Guinea Ecuatorial y muy cerca del Arco del Triunfo, y valorada en unos 100 a 150 millones de euros. En su interior, agentes de la Oficina Central para la Represión de la Delincuencia Financiera francesa inventariaron un abultadísimo lote de artículos de lujo, incluidos varios automóviles.

Meses atrás, las autoridades galas ya habían confiscado el inmueble y los bienes que contenía —el acarreo de los mismos requirió tres camiones—, provocando la airada respuesta ("ilegítima persecución", "acusaciones infundadas") del Gobierno de Malabo, que acusó a su homólogo europeo de violar la "inmunidad diplomática" que la mansión de Teodorín, desde octubre de 2011 delegado permanente adjunto ante la UNESCO, poseía. Las autoridades ecuatoguineanas llevaron el caso nada menos que al Tribunal Internacional de Justicia. Obiang defendió a capa y espada a su vástago y el 21 de mayo de 2012 le promovió al cargo de vicepresidente segundo de la República responsable de la Seguridad y la Defensa del Estado, a la vez que el hasta entonces primer ministro, Ignacio Milam Tang, era designado vicepresidente primero encargado de los Asuntos Presidenciales.

La gratificación institucional de Teodorín en pleno escándalo internacional fue interpretada como una demostración de autoridad soberana de Obiang, que no se dejaba amilanar por las impertinencias extranjeras, pero sobre todo como un espaldarazo político al hijo, que de esta manera prácticamente quedó ungido, esa era la impresión, como el heredero y sucesor del jefe del Estado. En 2005 y 2006, en una etapa de complicaciones médicas por el cáncer de próstata, el patriarca había hecho gestos que hicieron pensar en una transferencia del poder inminente, pero este escenario no se materializó.

El encumbramiento institucional de Teodorín en 2012 fue en apariencia a costa de su hermanastro y supuesto contrincante por la sucesión, Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo de la segunda esposa del presidente y "segunda primera dama" de la nación, Celestina Lima Vieira, una oriunda de São Tomé y Príncipe. Desde 1997 Gabriel, de personalidad más discreta que Teodorín y con una mejor preparación académica, venía ocupándose con un elenco de cargos de todo lo relacionado con el sector energético, luego dirigía el meollo del despegue macroeconómico de Guinea Ecuatorial. En 2003 su padre le nombró viceministro de Minas, Industria y Energía, en 2008 ministro delegado y en julio de 2012, al parecer para compensarle por el ascenso de su hermanastro a vicepresidente, titular del Ministerio, el más estratégico del país.

La familia presidencial, con sus entresijos de rivalidades y peleas, que sonaban a rebatiña por el botín, daba constante pábulo al chismorreo. Durante años, se especuló insistentemente con que el general Armengol Ondó, tío de Teodorín, ambicionaba para sí la condición de delfín del Jefe, y que el también general y tío del presidente por parte materna, Manuel Nguema Mbá, corresponsable con el anterior del aparato de la Seguridad Nacional como ministro delegado del área así como jerarca particularmente temido por la oposición, tampoco veía con buenos ojos que el joven Teodorín tomase las riendas del poder cuando llegase el momento. Con otro tío carnal, el general Antonio Mbá Nguema, ministro de Estado de Defensa Nacional, el sobrino también había tenido sus más y sus menos. Por su parte, las primeras damas Constancia Mangue y Cristina Lima llegaron a airear sus diferencias en público con palabras subidas de tono.

El polígamo presidente de Guinea Ecuatorial mantenía relaciones conyugales con otras tres mujeres, Shaw, Elema y María Verminia Buckanan García, esta última de nacionalidad venezolana. Las mujeres de Obiang tenían cometidos oficiales dentro del organigrama del Estado; por ejemplo, Constancia era consejera de la Presidencia en materia de Sanidad y Acción Social (y desde 2014 presidenta de la Fundación Obiang Nguema Mbasogo-Amílcar Cabral, FONMAC), mientras que María Verminia era consejera técnica en el Ministerio de Educación.

5. Perpetuación en el poder y éxitos diplomáticos con el trasfondo del pinchazo petrolero

Hasta el final de su cuarto mandato de siete años, Obiang, para enfado de los opositores de la plataforma DECAM, obtuvo un trato condescendiente del Gobierno de España, que veía con inquietud cómo las corporaciones españolas apenas contaban ya para los contratos económicos del Estado ecuatoguineano. Ahora bien, la actitud de España traslució alguna frialdad cuando las denuncias de corrupción tomaron un cariz estrepitoso, lo que fue recibido como un agravio por Obiang, quejoso del "trato hostil", el "juego sucio", y la "injerencia manifiesta" por parte de sectores políticos y periodísticos españoles.

En noviembre de 2006 Obiang tuvo una recepción de alto copete en Madrid por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el cual le reclamó la liberación de los presos políticos, algo que el huésped se comprometió a hacer pero que no cumplió. Tres años después, en julio de 2009, el ministro de Exteriores de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, arribó a Malabo con una comitiva de empresarios, en la que fue su tercera visita al país, para hacer "borrón y cuenta nueva" y buscar el "reencuentro" y la "normalización" en las relaciones bilaterales, pero también para arrancar "autocrítica" y "compromiso". En esta ocasión, un periodista español, en el curso de una rueda de prensa en vivo sin cuestionarios pactados, se atrevió a preguntar a Obiang si aceptaba que se le llamase "dictador", a lo que el presidente dio esta sorpresiva respuesta afirmativa: "Yo presumo de que soy un dictador, porque el sinónimo de dictador viene de dictar las normas ¿Qué dirigente de un país no es un dictador?".

Las elecciones legislativas de 4 de mayo de 2008, sextas de la era Obiang, no se apartaron un milímetro de las pautas pseudodemocráticas del régimen (ausencia de padrón electoral, presencia intimidatoria en las calles de las fuerzas de seguridad, virtual monopolio propagandístico y comunicativo del PDGE a través de los medios del Estado); es más, vinieron a acentuarlas. El PDGE copó 99 escaños y el asiento de la Cámara que quedó libre lo retuvo Plácido Micó por la CPDS. En julio siguiente, Obiang despidió al Gobierno de Ricardo Mangue con cajas destempladas, echándole en cara graves fallos en la vigilancia de la seguridad y en la lucha contra la corrupción cara a ciertos funcionarios que se comportaban como una "mafia". En su opinión, el Gobierno saliente había sido "uno de los peores" que había tenido Guinea Ecuatorial. El nuevo primer ministro pasó a ser Ignacio Milam Tang, el embajador en España, que a diferencia de sus seis predecesores en el cargo era un representante de la etnia mayoritaria, los fang.

En 2009 tocaban las elecciones presidenciales, concebidas por Obiang como un mero trámite libre de la supervisión internacional, salvo los observadores de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), que ya se sabía iban a validarlos. La situación económica había cambiado drásticamente por culpa del terremoto financiero y la Gran Recesión en Estados Unidos y Europa. Para Guinea Ecuatorial, el crash de 2008 había tenido un efecto de lo más nocivo, el desplome brutal del precio del petróleo en la segunda mitad del año, desde el pico histórico de los 146 dólares el barril alcanzado en julio hasta los menos de 40 dólares que se pagaban en diciembre, aunque a partir entonces las cotizaciones empezaron a remontar. El PIB, que ya había dicho adiós a las tasas de crecimiento galácticas de los años de jauja (un 545% de crecimiento acumulado), entró directamente en el terreno negativo. Además, estaba el cerco de la justicia extranjera a los chanchullos dinerarios de la familia presidencial.

Las noticias inquietantes afloraban también en el terreno político. En la madrugada del 17 de febrero de 2009 Malabo se despertó con los tiroteos producidos en el intento de asalto al Palacio Presidencial por un comando de una veintena de hombres desembarcados en lanchas y fuertemente armados. Los atacantes fueron repelidos, no sin dificultades, por los guardias del jefe del Estado, el cual en ese momento dormía a salvo en su residenci