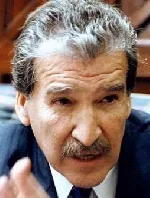

Ramiro de León Carpio

Presidente de la República (1993-1996)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Hijo de un emigrado a Estados Unidos que cuando nació él se encontraba movilizado con las tropas destacadas en el Pacífico para combatir a los japoneses, emprendió la carrera de Derecho en la Universidad de San Carlos pero la terminó en una universidad privada, la Rafael Landívar, donde presidió la asociación de estudiantes y dirigió el periódico Sol Bolivariano. Tras titularse como abogado y notario especializado en Derecho Constitucional se puso a dar clases de Ciencias Sociales y Legales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de su alma máter y muy poco después se integró como técnico en la administración del Estado, donde iba a labrarse una carrera de servidor público que le catapultaría, varios años más tarde, a la política representativa.

En 1967, durante la presidencia de Julio César Méndez Montenegro, entró en calidad de asesor en la División del Mercado Común del Ministerio de Economía, en 1969 pasó al secretariado permanente del Comité de Aranceles y un año después al Comité Nacional de Integración Económica. Políticamente se vinculó al partido de extrema derecha promilitar Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que en las elecciones de marzo de 1970, trufadas de violencia y de denuncias de fraude, colocó en la Presidencia de la República al general Carlos Manuel Arana Osorio. Durante el cuatrienio de Arana, de 1970 a 1974, de León desempeñó el puesto burocrático de secretario general del Consejo de Estado. Posteriormente pasó al sector privado y contrató con la Asociación de Azucareros de Guatemala, para la que ejerció de asesor legal (1978-1981) y administrador general (1981-1983).

En agosto de 1983 el general Óscar Humberto Mejía Víctores derrocó el gobierno ultrarrepresivo del general Efraín Ríos Montt (quien a su vez había barrido el año anterior al régimen pseudodemocrático manejado desde 1970 por los partidos de la extrema derecha y la alta oficialidad castrense) e instauró otra dictadura militar derechista, si bien se avino a abrir un proceso de transición democrática que de momento se concretó en una apertura política de la que permanecieron excluidos los partidos de izquierda.

De León se involucró en este proceso y, junto con su primo Jorge Carpio Nicolle, fundó la Unión del Centro Nacional (UCN) como una opción de centroderecha o de derecha moderada basada en el liberalismo social y opuesta al autoritarismo que había hecho estragos en el empobrecido país después de más de dos décadas de insurgencia guerrillera. De León se convirtió en número dos del partido en calidad de secretario general del mismo y en las elecciones del 1 de julio de 1984 a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue uno de los 21 candidatos ucenistas que obtuvieron escaño. El debut electoral de la UCN se consideró un éxito, ya que fue la formación que obtuvo por separado mayor representación en la ANC de 88 miembros, aunque el porcentaje de voto, el 13,7%, fue tres puntos inferior al obtenido por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), otra formación no extremista.

De León jugó un papel destacado en los trabajos de elaboración de la nueva Carta Magna, aprobada el 31 de mayo de 1985, como presidente de la denominada Comisión de los 30 que redactó el borrador y presidente alterno, junto con Roberto Carpio Nicolle y Héctor Aragón Quiñónez, de la ANC. En las elecciones generales del 3 de noviembre de 1985 secundó a su primo como candidato a la Vicepresidencia y la fórmula disputó la segunda vuelta a la encabezada por Marco Vinicio Cerezo Arévalo, de la DCG, quien resultó vencedor y tomó posesión sustituyendo a Mejía Víctores el 14 de enero de 1986. En los comicios al Congreso, la UCN se consolidó como el segundo partido del país al conseguir 22 de los 100 escaños.

Luego de completarse la transición institucional que, al menos sobre el papel, estableció la democracia en Guatemala, de León renunció a la Secretaría General de la UCN y abandonó la actividad partidista. En 1988 dirigió el Instituto de Educación Cívica y Política y en octubre de 1989 fue nombrado por el Congreso procurador de los Derechos Humanos. La labor de ombudsman de los derechos elementales del individuo confería prestigio por ser una portavocía oficial de las denuncias de los abusos de los aparatos del poder, pero también era ingrata por carecer de medios y atribuciones para combatir la impunidad de quienes seguían perpetrando desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de políticos y activistas de talante progresista, mientras se negociaba la paz con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El 25 de mayo de 1993 de León dirigía esta oficina cuando el presidente desde enero de 1991, Jorge Antonio Serrano Elías, del conservador Movimiento de Acción Solidaria (MAS), intentó emular al peruano Alberto Fujimori dando un autogolpe de Estado. Con el pretexto de terminar con las mafias y la corrupción instaladas en los órganos del Estado, Serrano decretó la suspensión de las garantías constitucionales, la disolución del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia, y la destitución de de León como procurador general de los Derechos Humanos.

El magistrado consiguió eludir, fugándose por los tejados, el cerco de las tropas enviadas al parecer para arrestarle en su domicilio, y desde la clandestinidad emitió un comunicado de condena. Fue uno más entre los actos de rebelión contra el denominado Serranazo, que en pocos días afrontó la contestación masiva de todos los representantes sectoriales la sociedad civil, apresuradamente organizados como Frente Amplio, y de los partidos políticos, así como la censura internacional. El 1 de junio, desprovisto también del apoyo del Ejército, Serrano no tuvo otra salida que renunciar al cargo y huir del país.

Entonces se activó una operación impulsada por el alto mando militar para sentar en la jefatura del Estado al vicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero, notorio ultraconservador al que de León acusó de los delitos de violación de la Constitución, rebelión y usurpación de funciones por su complicidad en la maniobra autoritaria del 25 de mayo. Ahora bien, en virtud de esa misma Constitución, a Espina correspondía asumir la jefatura del Estado en caso de vacancia presidencial. Con el boicot de la UCN y la DCG y el clamor en la calle del Frente Amplio, el Congreso votó el 3 de junio en contra de la investidura de Espina, que también fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional. La confusión legal se terminó de remover el 5 de junio cuando el Congreso aceptó la dimisión de Salguero, declaró vacantes la Presidencia y la Vicepresidencia, y acto seguido, con una mayoría abrumadora de 106 votos, eligió a de León presidente de la República hasta el 14 de enero de 1996, fecha en que expiraba el mandato de Serrano.

En su discurso de toma de posesión el 6 de junio, de León se comprometió a defender las libertades públicas, a hacer cumplir el imperio de la ley, a encarar con decisión los agudos problemas socioeconómicos, a avanzar en la negociación con la guerrilla y a infundir un "impulso ético" y la "depuración" de las instituciones. Con el apoyo entusiasta de la sociedad civil guatemalteca y también de la comunidad internacional, de León, entonces en la cima de su prestigio, dispuso inmediatamente una serie de medidas de carácter democratizador, como la suspensión de los polémicos "gastos confidenciales" reservados al Ejecutivo y la reestructuración de la cúpula militar con la promoción de mandos teóricamente más comprometidos con el apoliticismo y la obediencia al poder civil.

A la cabeza de los purgados figuró el ministro de Defensa de Serrano, general José Domingo García Samayoa, al que de León sustituyó no obstante por un general fuertemente implicado en las operaciones represivas de comienzos de la década anterior, Jorge Roberto Perussina Rivera, a la sazón jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). El 28 de junio siguiente Perussina dejó a su vez paso a un general más del gusto del Frente Amplio por haberse opuesto al autogolpe de mayo, Mario René Enríquez Morales. Al frente del Estado Mayor Presidencial (EMP) y reemplazando a Francisco Ortega Menaldo, de León colocó al coronel Otto Pérez Molina, hasta ahora jefe de la temida Dirección de Inteligencia Militar (D-2) y como Enríquez uno de los altos oficiales que habían maniobrado inequívocamente para el inmediato retorno del orden constitucional. El trasiego de nombramientos sugería tanto un criterio errático del mandatario como presiones de los afectados en el tratamiento de la peliaguda cuestión militar.

El proceso de reforma constitucional y de refundación de las instituciones democráticas, que habían demostrado tener unas bases muy frágiles, emprendido por de León topó a las primeras de cambio con las resistencias y provocaciones de las fuerzas más reaccionarias, ligadas a los infames escuadrones de la muerte y todavía muy presentes en los ámbitos civil y militar. Particular conmoción causó el asesinato, el 3 de julio del mismo año, de Jorge Carpio por paramilitares de ultraderecha, privando al proceso en curso de uno de sus pilares.

Aunque empezaba a ser acusado de falta de determinación a la hora de investigar y perseguir estos desmanes en los que la implicación de las Fuerzas Armadas estaba meridianamente clara, de León siguió conservando suficiente autoridad moral como para sacar adelante sus propuestas de reforma y depuración, no sin dificultades. El 26 de agosto exigió la renuncia de los diputados del Congreso y los magistrados de la Corte Suprema, dando lugar a una porfía entre instituciones a la que se puso término el 16 de noviembre con un compromiso aceptado por las principales fuerzas políticas para introducir 43 modificaciones en la Constitución Política de 1985. Las enmiendas fueron aprobadas por el Congreso al día siguiente y sancionadas en referéndum el 30 de enero de 1994 con el 67,6% de votos favorables.

Ahora bien, esta consulta, pésimamente organizada (las papeletas no se tradujeron a las lenguas indígenas, privando del voto a este numeroso electorado), constituyó un absoluto fracaso para el presidente, ya que sólo acercó a las urnas al 15,9% de los censados, malogrando su legitimidad democrática. Además, se dio la particularidad de que los votos nulos o en blanco, el 19,3%, superaron a los votos negativos. Las reformas establecieron, entre otras cosas, la elección de un nuevo Congreso para completar la legislatura en enero de 1996 y la reducción del mandato del presidente y del mismo Congreso de cinco a cuatro años.

Entre tanto, las conversaciones de paz con la URNG, en curso desde 1990, dieron también sus primeros frutos sustanciales. El 8 de julio de 1993 de León propuso una nueva agenda de negociaciones y el 6 de enero de 1994 se reanudaron éstas, con la novedad de contar con los auspicios de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), disminuyendo el papel del Ejército en el proceso, según estipuló el Acuerdo Marco del 10 de enero.

Al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado en México el 29 de marzo de 1994, que entre otros puntos obligaba al Gobierno a disolver los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC, antes llamados Patrullas de Autodefensa Civil, PAC), acusados de encubrir las acciones de los escuadrones de la muerte y con un espeluznante historial de violaciones de los Derechos Humanos en las áreas campesinas a sus espaldas, y a aceptar la verificación internacional en materia de Derechos Humanos, siguieron los acuerdos sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, firmado en México el 17 de junio, el del Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de las violaciones de los Derechos Humanos y los hechos de violencia, firmado en Oslo el 23 de junio, y el de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, adoptado en México el 31 de marzo de 1995.

Por lo que respecta a la economía, el plan bianual del Gobierno reafirmó la política de ajuste estructural y concedió prioridad a las desregulaciones, a la estabilidad financiera y a la privatización de empresas públicas.

La sucesión de atentados (asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad, Eduardo Epaminondas González Dubón, el 3 de abril de 1994; matanza de civiles por soldados en Xamán, departamento de Alta Verapaz, el 5 de octubre de 1995, ante la que de León reaccionó vivamente obligando a renunciar al ministro René Enríquez y nombrando en su lugar al general Marco Antonio González Taracena, hasta entonces jefe del EMDN), siguiendo una estrategia de la tensión que pretendía la declaración del estado de excepción y el naufragio de los procesos en curso, no consiguió, empero, retrasar el calendario electoral y tampoco malogró las conversaciones con la guerrilla.

El 14 de agosto de 1994 se eligieron 80 de los 116 escaños del Congreso y el partido más votado fue la formación derechista del antiguo dictador Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Rematando la transición, el 12 de noviembre de 1995 tuvieron lugar unas elecciones generales que merecieron la calificación de históricas por estar precedidas de una campaña excepcionalmente pacífica y por concurrir opciones de izquierda, coaligadas como Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG, considerado cercana a la URNG), cosa que no sucedía desde 1954. El índice de abstención, el 53%, se consideró bajo para los estándares guatemaltecos, más cuanto que en las legislativas del año anterior fue el 79%.

El vencedor en la segunda vuelta del 7 de enero de 1996, el derechista moderado Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), fue quien recibió la banda presidencial siete días después. De León se despidió de las instituciones nacionales con una valoración positiva de su actuación y en octubre inició su andadura como diputado del Parlamento Centroamericano. En los cuatro años siguientes se dedicó también a labores de asesoría en diversos organismos internacionales y de monitorización de procesos electorales latinoamericanos por cuenta de la OEA.

El antiguo defensor de los Derechos Humanos experimentó en los últimos años de su vida un viraje ideológico al conservadurismo que ya insinuó en su corto mandato presidencial, cuando templó mucho su discurso a la hora de pronunciarse sobre los crímenes políticos que perseguían torpedear su labor. En 1999 quien había sido un firme detractor de la dictadura de Ríos Montt, responsable de una campaña de exterminio de las poblaciones indígenas de proporciones genocidas, se unió al FRG y en las elecciones del 7 de noviembre de 1999 salió elegido en sus listas, las más votadas de nuevo, diputado al Congreso, mandato que estrenó el 14 de enero de 2000 al tiempo que en la Presidencia lo hacía Alfonso Antonio Portillo Cabrera, el candidato de esta formación derechista en las dos últimas convocatorias electorales.

Con esta decisión, de León, convertido en vicepresidente tercero de la Junta Directiva del Congreso a la diestra de Ríos Montt, causó estupor y recibió duros reproches de los grupos pro Derechos Humanos, que no podían entender su carambola política. Tal vez estas censuras mellaron su ánimo y le hicieron recapacitar, pues el 11 de marzo de 2002, en un momento en que arreciaban acusaciones de toda índole contra el presidente Portillo, volvió a sorprender anunciado su baja como afiliado del FRG y como diputado en rechazo a la omnipresente corrupción y al clima de confrontación política. Como intentando arrojar tierra sobre esta etapa, declaró haberse "equivocado" cuando aceptó la invitación de Ríos Montt tres años atrás de regresar a la vida política en sus filas.

El ex presidente se retiró al ámbito privado con la intención de redactar unas memorias y retomar sus contactos internacionales. El 16 de abril se encontraba en la ciudad estadounidense de Miami para asistir a unas jornadas de una organización de abogados de la que era miembro y de paso para someterse a un chequeo médico cuando su cuerpo fue hallado sin vida en un apartamento de su propiedad.

Sus hijos, Jorge Eduardo, Miguel Ramiro y Alejandro -tenidos con su primera esposa, Mayra Duque-, explicaron a los medios que las causas del óbito fueron naturales y que su padre sufrió muy posiblemente un coma diabético, ya que últimamente tenía problemas para regular el nivel de azúcar en la sangre. El cuerpo del ex presidente fue repatriado a Guatemala, donde se le recibió con muestras de profundo pesar popular y unánimes declaraciones de la clase política reconociendo y elogiando sus aportaciones a la consolidación de la democracia. El Gobierno decretó un duelo nacional y organizó unos funerales de Estado, mientras que los diputados resolvieron concederle con carácter póstumo la Orden del Soberano Congreso Nacional en el grado de Gran Collar. Hasta su muerte fue miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos.

(Cobertura informativa hasta 25/7/2002)