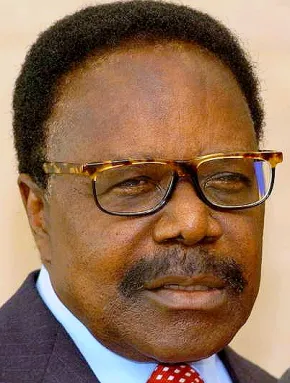

Omar Bongo Ondimba

Presidente de la República (1967-2009)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Los 42 años de presidencia de Omar Bongo, repartidos en siete mandatos entre 1967 y 2009, en la República Gabonesa, registro que le convirtió en el decano de los estadistas africanos –y del resto del mundo, exceptuando monarcas–, fueron un excepcional caso de arraigo en el poder favorecido por las características de su régimen autocrático, una estrecha e interesada relación con Francia, una red de alianzas regionales que le dio prestigio y los beneficios del petróleo. La adopción en 1990 del sistema multipartidista para Gabón no alteró sustancialmente la naturaleza plutocrática y nepotista de su régimen, ni su perfil de dictador benévolo y paternalista que prefería neutralizar a la oposición doméstica con dádivas y concesiones a reprimirla a sangre y fuego. Conservador y pragmático pero ávido de lucro, el francófilo Bongo murió en junio de 2009 cuando era investigado por la justicia gala de delitos financieros, dejando una herencia sombría en la que la paz y la estabilidad sociales no podían ocultar una realidad de falsa democracia, pobreza generalizada y saqueo patrimonialista de la renta petrolera. Su hijo, Ali Bongo Ondimba, le sucedió al cabo de unas elecciones presidenciales consideradas trucadas por la oposición.

(Texto actualizado hasta noviembre 2009)

1. Protegido y heredero político de Léon M'ba

2. El partido único y la ligazón con Francia

3. Yerno del presidente de Congo y transición pseudodemocrática

4. Intermediación regional, la corrupción del petróleo y perpetuación en el poder

5. Fallecimiento en 2009 con récord de perdurabilidad y bajo la lupa de la justicia francesa

1. Protegido y heredero político de Léon M'ba

El benjamín de doce hermanos de una familia perteneciente al pequeño grupo bantú bateké y huérfano del padre desde temprana edad, cursó la educación primaria y luego el bachillerato, titulándose en las ramas de Comercio y Filosofía, en el Liceo Técnico de Brazzaville, en el cercano Congo francés, que junto con Gabón, el Chad y la actual República Centroafricana formaban una unidad territorial colonial conocida como el África Ecuatorial Francesa. En 1958 empezó a trabajar de empleado de Correos y Telecomunicaciones en el Servicio Civil coincidiendo con la dotación por París a la colonia del estatus de República Gabonesa en régimen de autonomía, dentro de la llamada Comunidad Francesa y con un Gobierno provisional presidido por Léon M'ba, principal figura del movimiento soberanista local. Sin embargo, antes de acabar el año, se alistó en el Ejército francés del Aire y sirvió en la base chadiana de Fort-Lamy, la actual N’Djamena, así como en Brazzaville y Bangui.

En octubre de 1960, dos meses después de acceder su país a la independencia, el joven se licenció con el grado de teniente de Aviación y se reintegró a la administración civil gabonesa como funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, sirviendo a las órdenes del ministro André Gustave Anguilé. Convertido en uno de los hombres de confianza del presidente M'ba, Bongo, pese a no haber tomado parte en el movimiento político de emancipación nacional y pese también a su corta edad, protagonizó un rapidísimo ascenso hasta la cumbre en los despachos del poder del joven Estado africano.

En marzo de 1962, como premio a su actuación proselitista en favor del gobernante Bloque Democrático Gabonés (BDG) en las elecciones legislativas de febrero de 1961, M'ba le colocó al frente de su Gabinete particular, primero como adjunto al director y luego, desde octubre del mismo año, como director titular. Durante la efímera toma del poder por un grupo de militares en febrero de 1964, Bongo estuvo retenido por unas horas en un acuartelamiento en la capital, Libreville, hasta que fue liberado, al igual que M'ba y otros miembros del Gobierno, por las tropas paracaidistas enviadas por el Gobierno francés, al que el jefe del Gabinete había conseguido avisar del movimiento insurreccional en curso antes de ser arrestado por los golpistas.

Inmediatamente después de ser repuesto en el poder, el 19 de febrero de 1964, M'ba nombró a su colaborador 33 años más joven responsable de las áreas gubernamentales de Información y Turismo, y dos meses después puso en sus manos el área de Defensa Nacional, donde asumió funciones de enlace con el Ejército. En noviembre siguiente pasó a ocupar el puesto de comisario gubernamental ante la Corte de Seguridad del Estado. El 24 de septiembre de 1965 Bongo entró oficialmente en el Gabinete como ministro delegado de la Presidencia para las áreas de Defensa, Coordinación, Información y Turismo. En agosto de 1966 M'ba, seriamente enfermo, abandonó el país para recibir tratamiento médico en un hospital parisino y dejó a Bongo firmemente al timón en Libreville como ministro de Información y Turismo, controlando en la práctica todas las actividades del Gabinete.

En un ambiente de prolegómenos sucesorios, M'ba nombró a Bongo el 12 de noviembre de 1966 vicepresidente del Gobierno para la Defensa, la Coordinación, la Información y el Turismo. En las elecciones del 19 de marzo de 1967 M'ba fue reelegido en la Presidencia sin oposición con casi el 100% de los votos y su delfín, que gozaba del favor personal del presidente de Gaulle (al que había tratado personalmente durante una visita al Palacio del Elíseo en 1965), ganó el mandato de vicepresidente de la República, puesto que asumió el 27 de mayo. M'ba falleció en París el 28 de noviembre y Bongo, de acuerdo con la previsión constitucional adoptada ex profeso, asumió la Presidencia de la República en funciones.

El 4 de diciembre de 1967, culminando su imparable marcha hasta la cima, Bongo prestó juramento como titular de la suprema magistratura y en el Gobierno, del que era asimismo presidente (el puesto de primer ministro lo había suprimido M'ba en 1961), asumió además las carteras de Interior, Planificación, Información y Defensa, las cuales iba a retener respectivamente hasta 1970, 1977, 1980 y 1981. Tenía 31 años y en ese momento era el más joven jefe de Estado africano a excepción de los veinteañeros Michel Micombero, el capitán golpista que desde el año anterior regía Burundi con mano de hierro, y Moshoeshoe II, el rey de Lesotho, una monarquía parlamentaria del extremo sur del continente.

2. El partido único y la ligazón con Francia

Bongo se aprestó a mantener y reforzar las líneas maestras del régimen fundado por su padrino y mentor. En marzo de 1968 sustituyó el BDG por el Partido Democrático Gabonés (PDG), que convirtió en el único legal y cuya Secretaría General asumió. Como estaba sucediendo en la práctica totalidad de los nuevos estados africanos surgidos de la descolonización, Bongo metió al país del golfo de Guinea por la senda del partido único y el monopolio del poder, aunque la lista única ya había empezado a funcionar en la práctica en las elecciones generales de 1967 bajo M'ba.

Este esquema excluyente y antidemocrático, que a Bongo le resultó más fácil de implantar que a otros dirigentes del continente por la virtual inexistencia en Gabón de opciones políticas alternativas para una población en extremo reducida (apenas medio millón de personas vivían en un territorio ligeramente más extenso que el del Reino Unido, lo que daba una densidad demográfica de menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado), iba a prolongarse durante 22 años, tiempo en el cual el PDG concurrió en solitario en cuatro elecciones a la Asamblea Nacional, en febrero de 1969, febrero de 1973, febrero de 1980 y marzo de 1985, ganando siempre todos los escaños.

Lo más que había tenido Gabón, en los primeros años de la independencia, fue un sistema bipartidista, conformado por el BDG y la Unión Democrática y Social Gabonesa (UDSG), a la que M'ba había sometido a crecientes presiones para que se asimilara al oficialismo mediante una fusión orgánica con su partido. El líder de la UDSG, Jean-Hilaire Aubame, concitó las iras de M'ba por haberse puesto al frente de un Gobierno Provisional en las horas finales del fallido golpe de Estado de 1964, pese a no estar involucrado en el mismo; como represalia, Aubame fue condenado a diez años de trabajos forzados y a otros diez años de exilio. En 1972 Bongo se sentía lo suficientemente seguro de su omnímodo mando como para excarcelar a Aubame, quien se instaló en París; en 1981 iba a autorizarle a finalizar el exilio y a nombrarle su "asesor especial", lo que no ahorró al veterano dirigente opositor algunos actos de hostigamiento por parte del régimen hasta su muerte en 1989.

El 25 de febrero de 1973 Bongo se hizo confirmar en el cargo en unas elecciones de candidatura única, instrumento plebiscitario al que se sometió de nuevo el 30 de diciembre de 1979 y por tercera vez el 9 de noviembre de 1986: en todos los casos obtuvo resultados rayanos en el 100% de los votos. También en 1973, el 29 de septiembre, el presidente anunció su conversión al Islam y el cambio de su nombre de pila francés con el que había sido bautizado, Albert-Bernard, por el de Omar.

En esta mudanza personal, en absoluto anecdótica al acontecer en un país ampliamente cristiano (y, dentro de esta confesión, mayoritariamente católico), tuvo mucho que ver, al parecer, la influyente amistad del coronel libio Muammar al-Gaddafi, aupado al poder en su país mediante un golpe de Estado dos años después que el subsahariano. Transcurrida una semana, estallaba la Guerra de Yom Kippur y la nueva orientación promusulmana y proárabe de la política exterior gabonesa se escenificó con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel (las mismas iban a restablecerse en septiembre de 1993, tras la firma de la Declaración de Principios palestino-israelí). Una vez hecha la peregrinación a La Meca, el presidente pasó a llamarse El Hadj Omar Bongo.

El 16 de abril de 1975, merced a una reforma a la Constitución de 1961, Bongo se desprendió de la jefatura del Gobierno y nombró un primer ministro en la persona de Léon Mébiame Mba, hasta entonces vicepresidente de la República, oficina que quedó abolida. Sin embargo, el jefe del Estado continuó reservándose diversas carteras ministeriales, como las arribas citadas y otras como las de Desarrollo y Asuntos de la Mujer.

Garante de uno de los gobiernos más estables del África subsahariana, Bongo estableció una autocracia que, por comparación con otros regímenes del continente caracterizados por la represión despiadada de los oponentes y la violación sistemática de los Derechos Humanos, casi podía calificarse de benévola, envolviéndola además en una aureola paternalista a medida que ganaba madurez física y sumaba años a su ejecutoria. En realidad, al menos hasta finales de los años setenta, cuando hizo su aparición la primera oposición organizada, Bongo no tenía virtualmente a nadie a quien reprimir con argumentos políticos.

A lo largo de su excepcionalmente dilatado mandato, Bongo no hizo más que acentuar la línea de cooperación con la antigua metrópoli colonial, Francia, a todos los niveles, sin faltar la acción exterior. Durante la guerra civil nigeriana de 1967-1970, Libreville se alineó con París, que suministraba armas a los rebeldes biafreños, y en 1968, luego de hacerlo Tanzania y adelantándose a Zambia y Costa de Marfil, reconoció al Gobierno secesionista de Biafra antes de su aplastamiento militar por el Ejército federal de Nigeria. La francofilia de Bongo no se vio comprometida por su jugada de la carta islámica en 1973, que careció de expresiones de radicalismo y aún de proselitismo religioso doméstico, y que, en opinión de los observadores, estuvo dirigida fundamentalmente a atraer inversiones de los países árabes ricos para financiar la explotación de las vastas reservas de petróleo que acababan de ser descubiertas en el lecho marino próximo a la costa.

Haciendo gala de un "liberalismo planificado" y difundiendo el mensaje del desarrollo, el Gobierno gabonés dio amplias facilidades a la inversión extranjera para el aprovechamiento de los recursos naturales, marcándose el objetivo de convertir el petróleo en la principal fuente de ingresos nacional, superando la dependencia de las exportaciones de madera y de minerales como el manganeso y el uranio.

El pragmatismo del mandatario quedó más de manifiesto cuando, sin menoscabo de la especial relación clientelar con Francia, que por ejemplo siguió teniendo acceso privilegiado a las minas de uranio y en lo sucesivo a los pozos petroleros, y en paralelo también al nuevo ámbito de relaciones con el mundo árabe, diversificó los tratos comerciales incorporando a los mismos a los países del bloque soviético y a otros gobernados por sistemas comunistas: Gabón estableció relaciones diplomáticas con la URSS en octubre de 1973 y con la República Popular China en abril de 1974, tras lo cual Bongo realizó hasta 1996 ocho visitas a Beijing, registro sólo inferior a sus casi familiares recepciones en el Elíseo y superior a los cinco desplazamientos efectuados a Estados Unidos con reunión presidencial de por medio hasta 2004.

El ingreso en junio de 1975 en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde Gabón hizo compañía a Nigeria como los únicos representantes del África subsahariana, permitió al pequeño país ecuatorial explotar sus bazas en el restringido cártel energético, precisamente en los años en que, bajo el liderazgo de Arabia Saudí, se multiplicó su capacidad para determinar los precios mundiales del hidrocarburo.

En el ámbito continental, Bongo respaldó al dictador Mobutu Sese Seko de Zaire, el más famoso y potente gendarme de los intereses franceses en la zona, durante las revueltas secesionistas prosoviéticas en la región de Shaba, la antigua Katanga, de 1977 y 1978, lo que coincidió con su presidencia de turno de la Organización para la Unidad Africana (OUA), y una década más tarde realizó labores de mediación para la conclusión de la guerra civil en Angola. Además de dirigir la OEA por un año, a raíz de su XIV Asamblea (cumbre) ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Libreville en julio de 1977, fue en varias ocasiones presidente de turno de la Unión Aduanera y Económica del África Central (UDEAC), llamada desde 1999 Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC), donde Gabón compartía objetivos de integración bajo la égida del franco CFA junto con otros cuatro estados del África francófona, Camerún, la República Centroafricana, Chad y Congo-Brazzaville, más la hispanófona Guinea Ecuatorial.

Al finalizar la década de los setenta, como expresión de una impaciencia social por la lentitud del desarrollo humano de un país donde la pobreza y el desempleo seguían campando a sus anchas pese al bombeo petrolero y a las generosas dádivas de Francia, Bongo afrontó la aparición del primer grupo de oposición, ilegal aunque bien organizado, el Movimiento para la Restauración Nacional (MORENA). Animado por exiliados afincados en París, el MORENA creyó llegada su oportunidad para desafiar al dictador de hecho en que Bongo se había convertido con una campaña de protestas populares tras asumir el poder en Francia el Partido Socialista en mayo de 1981. El MORENA difundió un plantel de reivindicaciones centradas en la restauración del sistema pluripartidista y acusó a Bongo de despotismo, corrupción, mal gobierno y favoritismo a su tribu, la bateké. A finales de ese año orquestó manifestaciones en Libreville y en febrero de 1982 aprovechó la visita del papa Juan Pablo II para distribuir propaganda antigubernamental.

Sin embargo, Bongo no tenía gran cosa que temer. Las demandas opositoras hallaron limitado eco en la población y, más importante para él, el nuevo presidente socialista francés, François Mitterrand, mantuvo inalterable el trato untuoso dispensado al régimen del PDG por sus tres predecesores en el Elíseo, de Gaulle, Pompidou y Giscard d’Estaing. Bongo se encargó de neutralizar la contestación del MORENA, cuyos dirigentes sostenían la vía del diálogo y la no violencia, mandando detener y enjuiciar a unas cuantas docenas de activistas acusados de hacerse con armas para cometer atentados (en noviembre de 1982 29 reos fueron condenados a severas penas de prisión, si bien en 1986 todos quedaron libres merced a una gracia presidencial, a su vez solicitada por Mitterrand) e invitando a sus camaradas en el exilio a que regresaran para unirse al PDG. Como se indicó arriba, en 1985 y en 1986 tuvieron lugar nuevas elecciones legislativas y presidenciales con una única lista en las urnas.

Francia, a cambio de las concesiones mineras y petroleras, y de su base militar permanente en Libreville –verdadera plataforma logística para sus actividades armadas en sus antiguas posesiones africanas junto con las facilidades de Djibouti y Senegal–, continuó inundando de francos a su leal aliado gabonés, que igual cubría su presupuesto estatal que pagaba salarios o se metía en gastos suntuarios, todo a cargo de la faltriquera gala. Las relaciones franco-gabonesas estaban entre las más íntimas del viejo espacio colonial galo, una afinidad fundada en una atribuida mutua dependencia o simbiosis, paradigma de la llamada Françafrique, de la que Bongo, un asistente fijo a las Cumbres Francoafricanas (desde 1973) y a las de la Francofonía (desde 1986), se jactaba. En su opinión, Gabón sin Francia era "como un coche sin conductor" y Francia sin Gabón "como un coche sin gasolina", aforismo supuestamente descriptivo que sin embargo no dejaba a su propio autor en muy buena situación, ya que de la expresión se infería que quien tomaba las grandes decisiones gabonesas no mandaba en Libreville, sino en París.

3. Yerno del presidente de Congo y transición pseudodemocrática

Hombre de escasa estatura, bigotudo y con grandes gafas, parco en expresión y de semblante sereno, Bongo apenas fue importunado en la década de los ochenta, cuando en Francia gozaba de buena prensa y en casa, tras la supresión sin contemplaciones en 1982 de los brotes contestatarios y el desafío del MORENA, la situación política se asemejaba a una balsa de aceite, con acusaciones de dirigir su país como una hacienda particular, con nepotismo, corruptelas y extravagancias varias, a pesar de que esta concepción patrimonialista del poder ya estaba entonces plenamente arraigada.

La vida conyugal y el círculo de deudos del presidente dieron lugar a otro de los pilares del régimen. Característica original en él, Bongo se vinculó familiarmente, convirtiéndose nada menos que en su yerno ocho años más viejo, con el colega gobernante en el vecino Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, otro autócrata en excelentes relaciones con Francia, en su caso llegado al poder en 1979. A primera vista, la estrechísima relación entre Bongo y Nguesso resultaba tanto más curiosa cuanto que el congoleño se proclamaba revolucionario y marxista-leninista, y dirigía un partido único de denominación comunista; es decir, ideológicamente Nguesso, al menos sobre el papel, se situaba en las antípodas del conservador dirigente gabonés.

Bongo estuvo casado primero con Marie Joséphine Kama, una miembro de la tribu bateké y paisana de la provincia de Haut-Ogooué dotada de un talento innato para el canto, a la que había hecho su esposa en octubre de 1959, cuando ella tenía 15 años y él 23. La pareja tuvo dos hijos, Alain-Bernard, nacido ocho meses antes de la boda, y una hija, Albertine Amissa, que iba a fallecer prematuramente en 1993 a la edad de 29 años, tras lo cual su afligido padre decidió perpetuar su memoria creando una fundación humanitaria con su nombre.

En 1986 la pareja presidencial se divorció y en lo sucesivo Joséphine Bongo, tras haber sido una primera dama bastante influyente –tuvo un papel destacado en la fundación del PDG en 1968-, emprendió una exitosa carrera musical con el nombre artístico de Patience Dabany y que años más tarde la llevaría a Estados Unidos. Alain-Bernard, imitando a su progenitor, islamizó su nombre pasando a llamarse Ali Ben, ingresó en los órganos ejecutivos del PDG y en 1987 empezó a trabajar al servicio directo su padre con el título de alto representante del presidente. Tras un corto aprendizaje en la alta política del Estado, en 1989 Ali Ben Bongo recibió el nombramiento de ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, tomando el relevo a un primo carnal, Martin Bongo, al que su tío el presidente había elevado al puesto en 1976.

Fue también en 1989, a principios de octubre, cuando el presidente anunció el desbaratamiento de un raro complot golpista urdido por miembros de su propia Guardia Presidencial, cuyo comandante, Mathias Boussougou, fue detenido, en connivencia, aseguró el Gobierno, con elementos civiles del partido ilegal Unión del Pueblo Gabonés (UPG), cuyo jefe en el exilio era Pierre Mamboundou.

El 4 de agosto de 1990 Bongo, en mitad de la cincuentena, selló su amistad con Sassou Nguesso contrayendo segundas nupcias con una hija suya, Edith Lucie, una pediatra especializada en el tratamiento y la prevención del sida, a la que sacaba 28 años. Los esponsales, contraídos por lo civil, tuvieron lugar en Libreville con la asistencia de 3.000 invitados y estuvieron precedidos por unas ceremonias tradicionales en las que el todavía marxista –su partido iba a renunciar a esa doctrina política al cabo de unos meses– padre de la novia embolsó del yerno en ciernes una dote, bien que modesta, de 50.000 francos CFA, unos 200 dólares al cambio: era la máxima cantidad que la legislación socialista congoleña permitía en estos casos.

Fue precisamente en 1990 cuando Bongo, con el estímulo y el elogio de París, se destacó como uno de los primeros jefes de partido único africanos (junto con su amigo octogenario y francófilo hasta la médula Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, en el poder allí desde la independencia en 1960) en hacer profesión de fe democrática, dando pronta respuesta al deterioro del clima social por las dificultades económicas y las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno. El presidente tomaba este paso contra su voluntad, pero consciente de que los nuevos aires políticos y sociales, inspirados directamente por los sucesos en la Europa del Este, no tenían marcha atrás.

Gabón, gracias al maná del petróleo, había experimentado hasta la fecha uno de los desarrollos económicos más acelerados del continente: en 1989, la mera división del producto nacional por la población daba una renta por habitante de 3.000 dólares, el valor más alto del África subsahariana con diferencia y en todo el continente sólo superado por el de Libia. La estadística era, sin embargo, engañosa, ya que toda esa riqueza estaba pésimamente repartida; de hecho, tendía a concentrarse en las élites dirigentes y más concretamente en el núcleo presidencial. Además, el mantenimiento de los precios internacionales del petróleo en unos niveles bajos desde la segunda mitad de los años ochenta (descontando el súbito incremento de 1990 a causa de la guerra del Golfo, que sólo se trató de un alivio pasajero) iba a generar en los noventa graves dificultades financieras, de tesorería y de pago de la deuda externa.

La transición política orquestada por Bongo en 1990 fue de lo más rápida: el 14 de marzo el presidente convocó una Conferencia Nacional para discutir el futuro del país, la cual discurrió bajo el toque de queda; el 19 de abril anunció reformas constitucionales para restablecer el multipartidismo con carácter inmediato; y el 3 de mayo instaló un Gobierno de transición no monopolizado por el PDG y encabezado por el tecnócrata independiente Casimir Oyé-Mba, hasta entonces gobernador del Banco de Estados del África Central (BEAC). El nuevo Gobierno, genéricamente denominado Reagrupamiento Socialdemócrata Gabonés (RSDG), asumió las tareas de organizar unas elecciones legislativas de listas múltiples y elaborar un anteproyecto constitucional.

Bongo, de común acuerdo con París, que comedió sus exhortaciones a la reforma, ejecutó estas disposiciones de manera que parecieran unas mercedes presidenciales otorgadas graciosamente a la nación, cuando en realidad actuaba forzado por las nuevas circunstancias internacionales y regionales. De hecho, Francia pautaba todo el proceso. El 23 de mayo, luego de aprobar el Comité Central del PDG y la Asamblea Nacional las enmiendas constitucionales que restablecían el pluralismo político en el país, estallaron sendas insurrecciones populares en Port-Gentil, segunda ciudad del país y base de operaciones petroleras del consorcio Elf-Gabón, y Libreville, a raíz de la muerte en extrañas circunstancias del secretario general del recién legalizado Partido Gabonés del Progreso (PGP), Joseph Rendjambe

Entonces, el Elíseo no tardó ni 24 horas en despachar a su ex colonia un destacamento de 500 infantes y paracaidistas de la Legión Extranjera para duplicar el batallón acantonado en Libreville con las misiones de proteger y evacuar a los 20.000 súbditos galos residentes, asegurar las instalaciones petroleras y, aunque sin reconocerlo abiertamente, salvaguardar a Bongo de sus encolerizados revoltosos, a los que el presidente intentaba mantener a raya rodeándose de tanques en su palacio de la capital luego de ver incendiada y saqueada su residencia en Port-Gentil. Para el 30 de mayo el dispositivo militar combinado franco-gabonés consiguió sofocar las protestas con un saldo de seis muertos y un centenar de heridos.

La transición democrática gabonesa trajo novedades en la forma pero no en el fondo, que permaneció inalterable: el control del poder, de manera prácticamente absoluta, por Bongo, asistido convenientemente por sus familiares y sus hombres de confianza, todos los cuales formaban un clan exclusivo y excluyente. Las primeras elecciones multipartidistas desde 1967 se desarrollaron en tres jornadas, el 16 de septiembre, el 21 de octubre y el 28 de octubre, en el otoño de 1990, y otorgaron al PDG una corta mayoría absoluta de 63 escaños sobre 120. En la Asamblea Nacional entraron otros siete partidos, que practicaron una oposición más o menos convincente; los principales eran el PGP, el MORENA y el Reagrupamiento Nacional de Leñadores (RNB, una escisión del anterior). La victoria del oficialismo estaba cantada desde el momento en que el PDG partía con la ventaja decisiva de sus más de dos décadas de gobierno monopolista, mientras que sus adversarios, reprimidos a conciencia en todo aquel tiempo, apenas habían tenido tiempo para organizarse.

Meses después, el 26 de marzo de 1991, entró en vigor la nueva Constitución. Uno de sus artículos establecía que los ministros del Gobierno no podían tener menos de 35 años; esto afectaba a Ali Bongo, que ahora era también diputado de la Asamblea por Haut-Ogooué, así que en junio cesó como titular de Asuntos Exteriores, Cooperación y Francofonía. Pero la cartera continuó en las seguras manos de un Bongo: el presidente se la entregó a su primogénita, Pascaline Mferri, nacida en abril de 1956 como el fruto de una relación prematrimonial de juventud con una mujer llamada Louise Mouyabi Moukala. Pascaline Bongo iba a ser la jefa de la diplomacia gabonesa hasta marzo de 1994, tiempo en el cual le tocó organizar la XVII Conferencia Franco-Africana, presidida por su padre en Libreville en octubre de 1992.

Bongo disputó el 5 de diciembre de 1993 sus primeras elecciones presidenciales competitivas acogido al pacto constitucional de 1990, que hacía borrón y cuenta nueva de sus cuatro mandatos bajo el sistema del partido único y le permitía optar a un nuevo mandato de cinco años con la posibilidad de renovarlo una sola vez; es decir, con esta legislación en la mano, Bongo no podía presidir el país más allá de 2004.

Ahorrándose por los pelos el paso a la segunda vuelta, el titular reeleccionista se impuso con el 51,2% de los votos a una docena de contrincantes. El mejor situado de entre ellos, con el 26,5% de los votos, el sacerdote Paul M’ba Abessole, antiguo dirigente del MORENA en el exilio, actualmente jefe del RNB y candidato unitario de la Convención de Fuerzas por el Cambio, denunció la comisión de un gran fraude para a continuación proclamarse el legítimo "presidente de la República" y nombrar al secretario general de su formación "primer ministro". Sus seguidores provocaron violentos disturbios, que la Guardia Presidencial se apresuró a silenciar con el resultado de varios manifestantes muertos.

El 22 de enero de 1994, un día después de ver rechazadas la oposición sus apelaciones al Tribunal Constitucional, Bongo prestó juramento de su quinto ejercicio presidencial. El mandatario no podía tolerar el desafío de M’ba Abessole, quien en febrero de 1994 vio asaltada y destruida su vivienda en Libreville por unos uniformados enviados por palacio, debiendo poner los pies en polvorosa y exiliarse en París. Una enorme tensión política se instaló en el país.

Sin embargo, Bongo estaba empeñado en demostrar que no era el típico autócrata que sólo confiaba en la fuerza bruta para preservar su poder. Como había hecho antes e iba a volver a hacer en el futuro, procedió a relajar el ambiente tendiendo una mano a sus oponentes. El diálogo poder-oposición desembocó en los llamados Acuerdos de París. Firmados el 7 de octubre de 1994 con los auspicios del Gobierno galo, dichos acuerdos inauguraron un período de consenso sujeto a un código de conducta democrática, la adopción de nuevas reglas de transparencia, enmiendas específicas a la Constitución, la organización de unas elecciones legislativas supervisadas por una comisión electoral independiente y la formación de un Gobierno de unidad. Esta última previsión se realizó tempranamente, el 2 de noviembre, con la constitución de un Gabinete integrado por un primer ministro del PDG, Paulin Obame-Nguema, y por ministros de cinco partidos de la oposición. Sin embargo, los dos principales líderes de aquella, el padre M’ba Abessole por el RNB y Pierre-Louis Agondjo-Okawe por el PGP, rehusaron tomar parte.

La aprobación en referéndum, con un 96,5% de síes, el 23 de julio de 1995 de la implementación de los Acuerdos de París puso un prolegómeno positivo de cara a los comicios municipales de octubre y noviembre de 1996, que llevaron a los ayuntamientos de Libreville y Port-Gentil al RNB y PGP, respectivamente. Pero poco después, en las elecciones a la Asamblea Nacional del 15 y el 29 de diciembre, el PDG se tomó la revancha aumentando su cuota legislativa a los 85 diputados. La oposición reaccionó con acritud y el espíritu de los Acuerdos de París empezó a zozobrar.

Bongo estimuló el regreso a la confrontación disponiendo la aprobación por la Asamblea el 22 de abril de 1997 de una enmienda constitucional por la que se reintroducía el cargo de vicepresidente de la República, para el que fue nombrado Didjob Divungi Di Ndinge (miembro, no del PDG, sino de la Alianza Democrática y Republicana, ADERE, un micropartido adherido a la mayoría presidencial), y se ampliaba el mandato presidencial de los cinco a los siete años.

Las presidenciales del 12 de diciembre de 1998 volvieron a ser ganadas fácilmente por Bongo, que aumentó su cuota electoral al 66,9%. De nuevo, los derrotados, con Pierre Mamboundou (por el Alto Consejo de la Resistencia, HCR, que aunaba a su UPG y al PGP) y M’ba Abessole a la cabeza, denunciaron fraude, concretamente las prácticas de añadir votantes fantasma a los censos de mesa y de sobornar a vigilantes electorales, dando por terminados los compromisos de 1994. Más radical que M’ba Abessole, Mamboundou insistió en que un "golpe de Estado electoral" le había robado la victoria e instó a la población a convertir Libreville y Port-Gentil en unas "ciudades fantasma", llamamiento que sólo fue seguido en la segunda urbe.

El 21 de enero de 1999 Bongo inauguró su sexto y, según aseguró, último mandato, esta vez con fecha de caducidad en 2006, y cuatro días después nombró un Gobierno en el que la oposición, airada por cómo se habían conducido las elecciones de diciembre, no quiso sentarse. El escogido para el puesto de primer ministro fue Jean-François Ntoutoume-Emane, su director de campaña en los comicios. Al Gabinete regresó Ali Bongo en calidad en ministro de Defensa. Otorgándole tan importante área, su padre daba a entender que tenía en mente un escenario sucesorio y que no iba a permitir que nada ni nadie pusiera en peligro el guión establecido.

En estos momentos, tras los fallecimiento del marfileño Houphouët-Boigny en 1993 y del malawi Hastings Banda en 1994, y los derrocamientos del gambiano Dawda Jawara en 1994 y del zaireño Mobutu en 1997, el gabonés, con más de 31 años de ejercicio, figuraba en un trío de grandes veteranos de África. La muerte meses después, en julio, del rey de Marruecos Hasán II redujo este récord de antigüedad a una cosa de dos: Bongo y su colega de Togo Gnassingbé Eyadéma (como el monarca alauí, otro gran amigo en el continente), quien había llegado al poder en su país unos meses antes que él.

4. Intermediación regional, la corrupción del petróleo y perpetuación en el poder

En su etapa como presidente de Gabón revestido formalmente de legitimidad democrática, Bongo buscó proyectarse como un estadista de prestigio y con mucha experiencia a sus espaldas que, dejando el politiqueo doméstico en manos de sus lugartenientes en el PDG y el Gobierno, gustaba de desarrollar un activismo en la política exterior, como mediador en conflictos regionales, así como un intervencionismo de carácter arbitral y apaciguador en casa, en los conflictos de índole socioeconómica.

En el primer ámbito, su ejecutoria fue intensa. A partir de 1994, el gabonés medió infatigablemente para intentar devolver la paz a países como la República Centroafricana, Chad, Burundi y ambos Congos, desgarrados por enrevesadas guerras civiles, luchas políticas y rebeliones militares.

Por lo que respecta a la República Centroafricana, Bongo lideró la Misión Inter-Africana de Monitorización de los Acuerdos de Bangui (MISAB), operación regional de paz que en febrero de 1997 se interpuso entre las fuerzas leales al presidente Ange-Félix Patassé y los militares insurrectos. En 1998 Gabón aportó también tropas a la sustituta de la MISAB, la Misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINURCA).

Bongo respaldó asimismo a Mobutu en la guerra civil que terminó derrocándole en mayo de 1997. Sin embargo, cuando en agosto de 1998 el responsable de esta remoción, Laurent Kabila, hizo frente a su propia rebelión guerrillera en la renombrada República Democrática del Congo, Bongo le expresó su solidaridad e incluso movilizó a los países centroafricano francófonos en el mismo sentido. Así, la cumbre de mandatarios de la región celebrada en Libreville el 24 de septiembre de 1998 concluyó con una declaración de apoyo al nuevo poder de Kinshasa.

Con más lógica, el mandatario se volcó en la pacificación de la mini guerra civil estallada en junio de 1997 en Congo-Brazzaville, donde su suegro, luego de quedar en un humillante tercer puesto en las elecciones democráticas de 1992 –que él mismo había convocado, siguiendo la senda del pluralismo abierta por su hijo político gabonés–, recobró el poder por la fuerza de las armas en octubre de 1997, pero sin conseguir derrotar a las milicias de sus enemigos políticos Pascal Lissouba –el triunfador en las urnas en 1992 y ahora derrocado por Nguesso– y Bernard Kolélas. Aunque, como cabría esperar, distó de ser un facilitador imparcial, Bongo fue el artífice del alto el fuego suscrito por las partes en Libreville el 29 de diciembre de 1999, que puso término al conflicto.

En la década siguiente, esta labor en pro de la resolución de conflictos africanos se apuntó un nuevo logro en Côte d'Ivoire con la forja en enero de 2003 en la localidad francesa de Linas-Marcoussis del acuerdo de cese de hostilidades y reparto del poder que signaron el Gobierno del presidente Laurent Gbagbo y los rebeldes que le combatían. Y en marzo de 2008 Bongo desplegó sus buenos oficios para reconciliar a los presidentes de Chad, Idriss Déby, y Sudán, Umar al-Bashir, que firmaron en Dakar un acuerdo por el que se comprometían a dejar de hostigarse mutuamente y a apoyar a sus respectivas subversiones armadas.

En enero de 1995 Bongo sacó a su país de la OPEP porque la organización rechazaba su demanda de un recorte de las cuotas de membresía en atención al nivel de producción petrolera de Gabón, comparativamente modesto. La decisión se anticipó a un moderado descenso de las ganancias generadas por el hidrocarburo por la liviandad de los precios, si bien el oro negro continuó aportando más de la mitad de los ingresos del erario. El casi constante incremento de los precios internacionales del crudo a partir de 1999 tampoco ayudó gran cosa al crecimiento gabonés, ya que la producción nacional comenzó a decrecer casi en igual medida, volviendo a los niveles de los primeros años noventa. Una fuerte crisis del sector maderero en 1998-1999, debida a la caída abrupta de la demanda asiática, obligó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para diversificar la economía.

En 1999 el país sufrió un fuerte retroceso del PIB, del 6%, y la recesión se prolongó al año siguiente, al que siguieron otros siete años de crecimiento débil; nada que ver, por ejemplo, con el fantástico boom petrolero experimentado por la vecina Guinea Ecuatorial en las mismas fechas. Esta acusada flojera, comparable a un estancamiento, hizo perder a Gabón algunas posiciones en las tablas anuales de renta per cápita, donde había sido el líder del África negra, y, sobre todo, de desarrollo humano.

En el diálogo crediticio con el FMI adquirió un peso inusitado la exigencia por el organismo multilateral de acciones enérgicas contra la corrupción y el control de los gastos extrapresupuestarios, además de las habituales exhortaciones a desregular y privatizar. En octubre de 1998 Libreville, acuciado por los problemas de tesorería, declaró una moratoria en el pago de la deuda externa. A finales de 2000, Bongo aceptó acometer las reformas estructurales y el comedimiento gastador reclamados, lo que se tradujo en una restricción de las inversiones públicas, con inmediatas y negativas repercusiones en los desequilibrios sociales y en la pobreza, que aumentó al 62% de la población. La sociedad respondió con huelgas sectoriales, pero Bongo tuvo la habilidad de desactivarlas arbitrando acuerdos favorables a las demandas salariales de los sindicatos e incluso costeando de su bolsillo material académico exigido por los estudiantes. En los años siguientes, el FMI, Estados Unidos y el Club de París accedieron a otorgar créditos y a reescalonar el pago de la deuda externa.

Al discreto toque de atención del FMI a Bongo, considerado uno de los jefes de Estado más ricos del mundo, por el volumen de sus gastos suntuarios se le sumaron una serie de revelaciones comprometedoras sobre el origen, a todas luces abusivo y corrupto, del patrimonio del presidente y su familia, que parecía confundirse con el del Estado. Era de dominio público que en 1975 Bongo había establecido tres bancos orientados a canalizar los dividendos del petróleo en un sentido bastante más personalista que nacional; dos ya no existían, y el tercero, el Banco Francés Intercontinental (FIBA), capitalizado casi a partes iguales por la familia Bongo y Elf Aquitaine, iba a terminar sus actividades en 2000 tras una declaración de quiebra.

En 1997, una investigación del Senado de Estados Unidos sacó a la luz que el Citibank venía anotando cuentas privadas a nombre de Bongo por sumas próximas a los 150 millones de dólares sin preguntarle por el origen de todo este dinero. Las imponentes cantidades solían ser depositadas en metálico y todo apuntaba que los fajos de billetes procedían directamente de las transacciones petroleras.

Mayor repercusión tuvieron, también en 1997, las salpicaduras del gran escándalo corporativo que afectó a Elf Aquitaine, cuya cúpula fue procesada por la justicia gala por haber alimentado durante años una descomunal red de fraudes, tráficos de favores y sobornos. Así, las pesquisas de los fiscales y los testimonios de empleados de la compañía señalaron a Bongo como el beneficiario último de cientos de millones de euros transferidos por esta empresa del Estado francés a cuentas suizas para asegurar su licencia de explotación petrolera en Gabón.

Luego, Bongo y su familia hacían retornar buena parte de este dinero a Francia financiando campañas políticas locales e invirtiendo a manos llenas en el sector inmobiliario de gran lujo, adquiriendo docenas de villas en Niza y apartamentos en los barrios más selectos de París. A este creso patrimonio formado por bienes raíces se le sumaban una flota de limusinas y caprichos consumistas a cual más exorbitante. Es lo que sacó en claro en 2007 una investigación judicial-policial realizada por la Oficina Central para la Represión de la Gran Delincuencia Financiera (OCRGDF), un organismo del Estado francés. Bongo despilfarraba millones en mansiones, coches y caviar, en Francia y en Gabón, pero sus caros gustos parecían no detenerse ahí.

En 1995 el diseñador de moda italiano Francesco Smalto, contratado como sastre personal por Bongo, declaró al tribunal de París que le juzgaba por un delito de inducción a la prostitución que entre 1992 y 1993 había proporcionado al presidente, al que gustaban las chicas "altas y rubias", prostitutas de alto standing tras la apariencia de unas representantes del género textil adquirido al modisto: enviadas en avión desde París, a veces a bordo de aparatos oficiales del Estado gabonés, en Libreville las chicas eran recibidas por el mandatario y cobraban sus servicios en efectivo.

El escabroso escándalo adquirió unos ribetes inverosímiles cuando algunas de estas mujeres dijeron al juez que Bongo se negaba a usar el condón y que ellas temían tenerle como cliente porque en la profesión corría el rumor de que era portador del virus del sida. En un peregrino intento de paliar el daño que el turbio asunto estaba causando a las relaciones franco-gabonesas (Bongo efectuó una llamada telefónica de protesta al Elíseo), el ministro galo de la Cooperación, Bernard Debré, aseguró que el estadista gabonés estaba dispuesto a someterse al test del sida y demostrar que no era seropositivo, lo que, como era de esperar, no sucedió. Entonces, los seguidores del presidente en casa sugirieron que este ataque contra su honor había partido del ministro francés del Interior, Charles Pasqua, quien querría vengarse de Bongo por su apoyo financiero a la campaña presidencial de Jacques Chirac, adversario de Pasqua dentro del gaullismo.

Nueve años más tarde, en febrero de 2004, Perú volvió a aventar las inclinaciones más íntimas de Bongo con motivo de la denuncia realizada por los padres de la conocida miss peruana Ivette Santa María, de 22 años. Según ellos, el presidente había intentado poseer sexualmente a Ivette y la había retenido durante dos semanas en su país después de haber sido llevada con engaños a Gabón, en compañía de su novio, para participar en un supuesto certamen de belleza llamado Miss Humanity.

Según los señores Santa María, Ivette, nada más aterrizar en Libreville, fue conducida por un edecán con una serie de pretextos al palacio presidencial; una vez allí, Bongo se le presentó y sin más preámbulos la invitó a entrar en un lujoso dormitorio, aparecido tras unas puertas descorridas al pulsar un botón; atónita, la joven le contestó que ella no era una prostituta y, tras un leve forcejeo y presa del pánico y entre lloros, huyó del edificio; una vez en la calle, fue capturada por unos guardias, pero se zafó de ellos y consiguió reunirse con su novio. Atrapada en un hotel de Libreville, la pareja recibió la visita del personal presidencial, que les garantizó su seguridad y vía libre para abandonar el país aunque con la advertencia de que mantuvieran la boca cerrada. El cautiverio, sin embargo, se prolongó durante doce días, hasta que funcionaron unas gestiones liberadoras de la Interpol y una ONG.

Posteriormente, la miss, que confesó haber temido por su vida, explicó una versión diferente de los hechos: Bongo fue víctima de un "cruel engaño" al igual que ella, su fuga del palacio no se vio obstaculizada en ningún momento, los enviados del presidente le transmitieron sus disculpas y su retraso en volver a Perú se debió a que estaba sin dinero y no a una orden de retención.

Las reacciones de Bongo ante esta retahíla de informaciones comprometedoras tendieron a oscilar entre la negación de los hechos, sin faltar algunas sanciones y denuncias por libelo contra cabeceras periodísticas que se hicieron eco de los mismos en Gabón y Francia, y la defensa de su vida privada, que no debía ser mediatizada. Su irritación afloró más que nada frente a las imputaciones de corrupción, no así las que supuestamente revelaban detalles de su vida sexual. En relación con los rumores que le atribuían decenas de hijos ilegítimos, el presidente señaló en el libro de entrevistas Blanc comme nègre, aparecido en Francia en 2001, lo siguiente: "Mis aventuras son un signo positivo de vigor y de forma física". Incidiendo en esta línea, el poder no tuvo reparos en montar una organización juvenil llamada Movimiento de los Niños de Bongo Ondimba; tal era el nombre ampliado que el presidente adoptó el 15 de noviembre de 2003.

Semejantes escándalos resbalaron al poder, sólidamente cimentado, de Bongo, que tomó las últimas decisiones para perpetuarse en él de manera legal. La hegemonía parlamentaria del PDG quedó confirmada en las elecciones del 9 y el 23 de diciembre de 2001 (boicoteadas por la UPG) y del 17 de diciembre de 2006, en las que el partido oficialista incrementó su representación a los 86 y los 99 escaños, respectivamente.

Tras celebrarse los primeros comicios, en enero de 2002, Bongo se apuntó su mayor éxito en su práctica inveterada de reclutar para el oficialismo, seduciéndolos con cargos y prebendas, a tribunos de la oposición dando entrada en el Gobierno a M’ba Abessole en calidad de flamante ministro de Estado para los Derechos Humanos, seguido de su nombramiento para el más alto puesto de viceprimer ministro. El vehemente Pierre Mamboundou recibió una oferta similar, pero se mantuvo firme. Sin embargo, en 2006, como epílogo de las elecciones presidenciales de 2005, sucumbió también a las tentaciones materiales descendidas desde la Presidencia: dejó de criticar al régimen a cambio de una generosa suma de dinero destinada a financiar su actividad proselitista en su circunscripción. Tras estos movimientos, el único portavoz teórico que le quedó a la oposición fue Zacharie Myboto, un rol poco creíble en él desde el momento en que entre 1978 y 2001 había sido miembro del Gobierno y que una hija suya, Chantal, era una reconocida ex amante de Bongo.

El 29 de julio de 2003, tal como se había anunciado, la Asamblea Nacional removió de la Constitución la limitación de los mandatos presidenciales a dos: en adelante, Bongo podría presentarse a la reelección cada siete años tantas veces como quisiera, convirtiéndose de hecho en un presidente vitalicio. Los diputados, además, instauraron la única vuelta en las elecciones presidenciales. Así las cosas, el 27 de noviembre de 2005 Bongo conquistó un nuevo mandato de siete años con un aplastante 79,2% de los votos, reduciendo a Mamboundou y a Myboto a la condición de simples comparsas. Las protestas de los perdedores fueron estériles, y las denuncias de fraude y, sobre todo, de compra masiva de votos por la maquinaria del régimen, que durante la campaña se dedicó a prometer electricidad gratuita y a repartir dinero en metálico en circunscripciones populares, no hallaron mucho eco fuera del país. Para entonces, la economía gabonesa avizoraba una vigorosa recuperación gracias al incremento de la producción petrolera, estimulada por el desembarco masivo de capital chino.

El 19 de enero de 2006 Bongo juró su séptimo mandato en presencia de una veintena de presidentes africanos. Desde la muerte del togolés Eyadéma en febrero de 2005, era el presidente que más tiempo llevaba gobernando en el continente. Y en febrero de 2008, la retirada del cubano Fidel Castro de sus funciones institucionales no partidistas le convirtió en el jefe de Estado republicano más longevo del mundo.

5. Fallecimiento en 2009 con récord de perdurabilidad y bajo la lupa de la justicia francesa

Bongo tuvo tiempo de ver cómo su país experimentaba un segundo boom petrolero, con el hidrocarburo cotizando por encima de los 100 dólares el barril durante varios meses en 2008 y las exportaciones a China marchando a toda máquina. Pero ese mismo año empezó trayéndole una serie de malas noticias desde Francia, prólogo que fueron de un rápido desenlace vital.

En enero de 2008, el secretario de Estado para la Cooperación y la Francofonía del Gobierno francés, Jean-Marie Bockel, quien a pesar de tener ideas socialistas había sido fichado para su Administración por el nuevo presidente de la derecha post gaullista, Nicolas Sarkozy, se despachó con unas duras declaraciones al diario Le Monde en las que calificaba de "obstáculos principales para el desarrollo de África" prácticas como el "mal gobierno", el "despilfarro de fondos públicos", el "abandono de las desfallecientes estructuras administrativas" y la "depredación de ciertos dirigentes". Sin citar nombres, el alto funcionario señalaba en particular a los países con riqueza petrolera y, como remate, manifestaba su intención de "firmar el acta de defunción de la Françafrique".

Poco después, en marzo, la emisión por la televisión estatal francesa de un documental donde se mostraban algunas de las lujosas posesiones inmobiliarias de Bongo en el país europeo irritó sobremanera al Gobierno gabonés, que advirtió de la "gravedad de las posibles consecuencias del comportamiento irresponsable de los medios de comunicación y de ciertos políticos que buscan publicidad". Ello, junto con la reciente expulsión "en humillantes circunstancias" de unos estudiantes gaboneses y la apertura en junio de 2007 de una investigación preliminar por fiscales públicos –que encomendaron la búsqueda de pruebas materiales, antes mencionadas, a la OCRGDF– en relación con la acusación hecha a Bongo por unas ONG francesas de cometer un gigantesco desfalco a las arcas de su país y de blanquear el dinero sustraído con la adquisición de carísimas propiedades en Francia, sugería la existencia, proseguía el comunicado gubernamental, de "un complot o conspiración contra Gabón y su presidente".

En diciembre de 2008 la sección francesa de Transparencia Internacional y la ONG Sherpa interpusieron una denuncia formal ante la justicia francesa contra Bongo y de paso contra el congoleño Nguesso y el ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema, los tres cabezas de sendas autocracias bañadas por el petróleo. En un caso judicial aparte, en febrero de 2009 el gabonés vio congeladas todas sus cuentas en Francia, que sumaban los cuatro millones de euros, tras ordenarle un juez de Burdeos la devolución de un pago de 457.000 euros cobrado en 1996 al hijo del empresario francés René Cardona a cambio de la liberación de éste de la cárcel gabonesa donde había sido encerrado tras indisponerse con el presidente por una disputa comercial.

Semanas después, el 14 de marzo de 2009, en mitad del alboroto judicial, Libreville anunció la muerte de la primera dama Edith Bongo, a los 45 años de edad, en un hospital de Rabat. Las autoridades no facilitaron ningún detalle sobre la causa del óbito de la esposa del presidente, que había adquirido una gran notoriedad como abanderada nacional de la lucha contra el sida y cuya misteriosa enfermedad la había mantenido apartada de todo acto público en los últimos tres años. Lo único que se sabía era que llevaba hospitalizada en la capital marroquí desde hacía meses. Edith había dado a su esposo dos hijos, Omar Denis Junior y Yacine.

El 5 de mayo la juez instructora de delitos financieros de París Françoise Desset admitió a trámite la querella de las ONG contra Bongo, Nguesso y Obiang por unos supuestos delictivos de "desvío y recepción de fondos públicos", "blanqueo de dinero", "abuso de bien social", "abuso de confianza" y "complicidad". Dos días después, la televisión gabonesa anunciaba que el presidente, "profundamente afectado" por la "cruel pérdida" de su mujer, y aviniéndose a las "presiones y repetidas peticiones de su familia y de figuras políticas del país", había decidido "suspender momentáneamente sus actividades" con el fin de "recuperar fuerzas y descansar". Desde la víspera, 6 de mayo, las funciones presidenciales las desempeñaba el vicepresidente Divungi Di Ndinge. A renglón seguido, la fiscalía de la Corte de Apelaciones de París recurrió la apertura de la investigación decidida por la juez Desset.

Así estaban las cosas cuando el 21 de mayo se difundió la noticia, que confirmaba los últimos rumores sobre el grave estado de salud del presidente, desmentidos por su Gobierno, del ingreso de Bongo en el Hospital Quirón de Barcelona, especializado en los tratamientos contra el cáncer. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, confirmó la información y añadió que el paciente estaba "muy mal". Las prensas española e internacional añadieron que la hospitalización había tenido lugar dos semanas atrás y que el presidente padecía de cáncer intestinal, probablemente terminal.

Al parecer, Bongo, con 73 años, había optado por ingresar en una clínica española por temor a que la investigación judicial incoada en Francia desembocara en una orden de arresto mientras se hallaba incapacitado, tal como le había sucedido al ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998. Más allá de la naturaleza y gravedad de la dolencia de Bongo, los observadores se pusieron a especular desde ya con el escenario político que aguardaba a Gabón, donde podría entablarse una lucha por el poder entre los dos hijos que aspirarían a la sucesión: Ali, ministro de Defensa, en apariencia el mejor situado por cuanto controlaba los institutos armados y también el aparato del PDG en tanto que su vicepresidente, y su hermana Pascaline, ahora mismo directora del Gabinete presidencial, precisamente el cargo que ostentaba su padre antes de suceder a M’ba. Además, Pascaline Bongo estaba casada con Paul Toungui, el ministro de Exteriores desde el año anterior, lo que sin duda reforzaba su posición.

El 7 de junio varios medios de comunicación franceses dieron la noticia de que Bongo había fallecido ese día en Barcelona. En Libreville, portavoces del Gobierno, cuyo último parte sobre la situación del presidente hablaba de un mero "chequeo médico", salieron al paso para negar el deceso. El primer ministro, Jean Eyeghe Ndong, aseguró que esa misma mañana había visitado al presidente en el hospital acompañado de la plana mayor del Gobierno y el Estado, y de miembros de la familia, incluida Pascaline Bongo.

Al día siguiente, 8 de junio, la muerte de Bongo volvió a ser reportada, esta vez por medios españoles. La noticia fue reproducida por medios de todo el mundo, pero durante unas horas el Gobierno gabonés se aferró al mentís, llegando incluso a anunciar el "próximo retorno" del mandatario. Sin embargo, avanzada la jornada, el primer ministro Ndong reconoció el óbito, que se había producido poco después del mediodía a causa de una parada cardíaca; ya de noche, Ali Bongo apareció en la televisión para hacer un "llamamiento a la calma, a la serenidad de los corazones y al recogimiento, a fin de preservar la unidad y la paz tan queridas por nuestro difunto padre, Omar Bongo Ondimba".

En Gabón, se pusieron en marcha las previsiones constitucionales y funerarias. El Gobierno decretó 30 días de duelo oficial, y el 9 de junio el Tribunal Constitucional declaró vacante la Presidencia de la República y dio luz verde a la asunción de la oficina con carácter interino por la titular del Senado, Rose Francine Rogombé, miembro del PDG. En la jornada siguiente, Rogombé prestó juramento del cargo con la misión de convocar en el plazo de 45 días unas elecciones presidenciales a las que por el momento no se sabía quién iba a presentarse en nombre del PDG.

El 11 de junio el féretro con el cuerpo de Bongo, en presencia de miembros del Gobierno y de la familia del difunto, fue introducido en el aeropuerto de Barcelona por una guardia militar de honor en un avión del Ejército del Aire español, que lo repatrió a Gabón. Una vez en Libreville, el ataúd fue llevado en cortejo público al salón de mármol del palacio presidencial, donde quedó expuesto al duelo de los gaboneses durante cinco días. El 16 de junio tuvieron lugar en la capital los multitudinarios funerales de Estado, que contaron con una nutrida presencia de autoridades francesas y africanas, las cuales vocearon rimbombantes elogios al líder desaparecido. Ali Bongo, convertido en portavoz de la familia, se expresó con las siguientes palabras: "Nosotros, tus hijos, tu familia, asumimos el solemne compromiso de mantener viva, con la ayuda de nuestros queridos ciudadanos, la sagrada llama de la harmonía familiar, la concordia republicana y la unidad nacional".

En representación de la antigua metrópoli acudieron a rendir sus últimos respetos a Bongo el presidente Sarkozy (quien hubo de escuchar algunos abucheos), el ex presidente Chirac y el ministro de Exteriores Bernard Kouchner.

En representación de los países vecinos asistieron los presidentes Nguesso de Congo-Brazzaville, Obiang de Guinea Ecuatorial, Joseph Kabila de Congo-Kinshasa, François Bozizé de la República Centroafricana, Paul Biya de Camerún, Faure Gnassingbé de Togo, Blaise Compaoré de Burkina Faso, Idriss Déby de Chad, Amadou Toumani Touré de Malí, Yayi Boni de Benín, Abdoulaye Wade de Senegal, Pierre Nkurunziza de Burundi y Fradique de Menezes de São Tomé y Príncipe.

El 18 de junio los restos mortales del presidente fueron depositados en un vehículo militar y trasladados, en un último cortejo fúnebre seguido por cientos de miles de personas, muchas de las cuales ofrecían vivas muestras de aflicción, hasta el aeropuerto de Libreville, desde donde volaron hasta Franceville, en su Haut-Ogooué natal; allí, en el mausoleo de uno de los palacios mandados construir en vida, no lejos de una gran estatua erigida en su honor, Bongo fue enterrado con ritos tradicionales locales.

Tal como se esperaba, el PDG proclamó a su candidato presidencial en la persona de Ali Bongo, quien luego ganó, sin ahorrarse las acusaciones de fraude que tantas veces escuchara su padre, las elecciones presidenciales del 30 de agosto y por último tomó posesión de la jefatura del Estado con un mandato inicial hasta 2016 el 16 de octubre.

(Cobertura informativa hasta 1/11/2009)