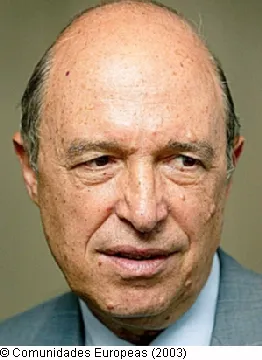

Kostas Simitis

Primer ministro (1996-2004)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Nota de actualización: esta biografía fue publicada el 15/9/2004.Tras concluir su mandato como primer ministro de Grecia el 10/3/2004, Kostas Simitis continuó siendo diputado del Parlamento hasta el 7/9/2009. El 5/1/2025 falleció a los 88 años de edad.

BIOGRAFÍA

Hijo del abogado y político izquierdista Georgios Simitis, en 1959 se licenció en Derecho por la Universidad de Marburgo, Alemania, y entre 1961 y 1963 cursó estudios de posgrado en el Reino Unido, en la reputada London School of Economics (LSE). Posteriormente ejerció la abogacía y en 1965 participó en la fundación de la Asociación de Estudios Políticos Alexandros Papanastassiou. Tras el golpe de Estado militar de 1967, que canceló la democracia parlamentaria griega y el régimen de libertades, tomó parte en actividades oposicionistas, como la organización de actos contestatarios, la producción de programas de radio y la redacción de opúsculos para publicaciones contrarias al régimen de los coroneles que encabezaba Georgios Papadopoulos. Dentro de esa línea de clandestinidad, transformó su Asociación de Estudios en una organización de militancia política más acusada, llamada Defensa Democrática.

En 1969 sus actividades resistentes le obligaron a exiliarse en Alemania, donde un tiempo después emprendió una carrera académica como conferenciante en la Universidad de Constanza y profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Universidad Justus Liebig de Giessen. Entre tanto, en Atenas, un tribunal militar le condenó en rebeldía por los cargos de tenencia ilícita de explosivos e intento de atentado. En 1970 se unió al Movimiento Panhelénico de Liberación (PAK), fuerza resistente de izquierda fundada en 1968 en Estocolmo por uno de los más célebres exiliados políticos griegos, el profesor de Economía y ex ministro Andreas Papandreou, hijo del que fuera primer ministro en la década de los sesenta Georgios Papandreou.

Lugarteniente y sucesor de Andreas Papandreou en el socialismo griego

En 1974, con la caída de la dictadura y el retorno de la democracia, Simitis regresó al país para colaborar con Papandreou en la puesta en marcha y presentación, el 3 de septiembre, del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), partido político que debía ejercer el contrapeso al flamante primer ministro conservador y artífice de la transición democrática, Konstantinos Karamanlis, y su también nuevo partido —fundado apenas unos días después—, Nueva Democracia (ND).

Sujeto al personalismo de un líder fuerte como Papandreou, el PASOK se dotó de una retórica de izquierda radical y difundió su programa estatista, nacionalista, antiturco, antiestadounidense, euroescéptico y de simpatía por los movimientos de liberación de Oriente Próximo, en especial el palestino. Ubicado desde el principio en los sectores del partido moderados y mejor encarados con las organizaciones euroatlánticas, Simitis fue elegido para formar parte del Comité Central y el Buró Ejecutivo de una formación que quedó en un discreto tercer puesto en las elecciones generales de noviembre de 1974, pero que subió posiciones en la edición celebrada justo tres años después, convirtiéndose en una alternativa sólida al Gobierno de ND.

Aquel mismo año, 1977, Simitis volvió a las aulas como docente de Derecho Mercantil en la Universidad Panteion de Ciencias Políticas y Sociales de Atenas, y posteriormente se hizo cargo de la oficina de instrucción ideológica de los cuadros del partido. En 1981 aspiró a un mandato de diputado del Vouli o Parlamento, pero su nombre fue excluido de las listas socialistas por entonar eslóganes favorables a una Comunidad Económica Europea (CEE) "de los ciudadanos" y "contra los monopolios".

La pertenencia de Grecia a la CEE era un hecho desde el 1 de enero de 1981 y la histórica mudanza la había terminado de negociar el veterano Karamanlis antes de abandonar el Gobierno y asumir la Presidencia de la República. Papandreou había impugnado este proceso durante años, pero ahora, si bien sin terminar de vencer su escepticismo, estaba dispuesto a aceptarlo como irreversible.

A las votaciones del 19 de octubre de 1981 el PASOK se presentó con un proyecto ilusionante de profundos cambios y reformas socialmente progresistas en un país atrasado que continuaba guiándose por esquemas tradicionales en muchos aspectos de la vida diaria. El resultado fue que, con el 48,1% de los votos y 172 escaños, los socialistas obtuvieron una victoria arrolladora. Tras tomar posesión como primer ministro, Papandreou no materializó sus amenazas de someter a referéndum la pertenencia a la CEE y de abandonar la estructura militar integrada de la OTAN.

Aunque sus relaciones con Papandreou rara vez fueron armónicas por las divergencias ideológicas y el estilo del liderazgo, vehemente y personalista, de aquel, Simitis fue un rostro habitual en los gobiernos de su superior partidario. En el primer ejecutivo alineado por Papandreou, el 21 de octubre de 1981, Simitis fungió de ministro de Agricultura, cartera muy importante dado el peso considerable del sector primario en la estructura económica. Por sus manos pasaron los reajustes a la baja en la producción de cultivos mediterráneos con el objeto de que Grecia no excediera las cuotas establecidas por la CEE, así como la no menos complicada negociación de los subsidios pagados por Bruselas a los agricultores helenos, ayudas que, a la sazón, constituían la mayor ventaja reportada por el ingreso en la organización europea.

En las elecciones del 3 de junio de 1985 Simitis ganó su primera diputación nacional, representando a Pireo, mientras que el PASOK retuvo la mayoría absoluta pese a la pérdida de votos. Papandreou formó un nuevo Gobierno con la mirada puesta en la macroeconomía, desatendida en la anterior legislatura en aras del acento social y de una política exterior "orgullosa e independiente", en expresión de él mismo, que había registrado sus batallas más sonadas en la negociación del nuevo convenio defensivo con Estados Unidos y en los consejos de la OTAN, acusada invariablemente de ponerse del lado de Turquía en la disputa territorial del Egeo y en la cuestión chipriota.

Para poner coto a los desaforados déficit público (cercano a los 3.000 millones de dólares), endeudamiento (equivalente al 37% del PIB) e inflación (tasa anual del 18%), Papandreou se avino al pragmatismo y en agosto colocó al frente del Ministerio de Economía Nacional a un colaborador, Simitis, del que sabía que no simpatizaba lo más mínimo con los despilfarros presupuestarios y los excesos burocráticos en uno de los países de Europa occidental con la función pública más hipertrofiada.

Su condición de miembro del restringido Buró Ejecutivo del PASOK confería a Simitis la credibilidad de socialista ideológicamente comprometido que sin recurrir a las políticas propiamente liberales tendría la flexibilidad suficiente para remover molestas alforjas en la "transición al socialismo" y el "rápido desarrollo" anunciados por Papandreou, y para introducir en el sistema económico griego elementos de racionalidad, eficiencia y competitividad, necesidad tanto más perentoria por cuanto que se avecinaba el establecimiento de un mercado interior único de bienes y servicios en el área de la CEE. Además, su nombramiento no podía sino recibir el aplauso de los gobiernos comunitarios, elogiosos con el ex ministro de Agricultura por su estilo serio y riguroso en la conducción de las negociaciones sectoriales.

En octubre de 1985 Simitis puso en marcha un duro programa de austeridad al que le faltó tiempo para concitar el rechazo de los sindicatos, el siempre influyente Partido Comunista (KKE) y los mismos sectores del PASOK situados más a la izquierda, todos los cuales hablaron de claudicación ante las exigencias del FMI. El paquete, rico en medidas intervencionistas, incluía podas en las partidas de gasto, la congelación de los salarios durante dos años, la devaluación del dracma en un 15%, restricciones a las importaciones, controles de precios y un impuesto especial sobre los beneficios empresariales. Para Simitis, fuera de esta batería de actuaciones no había otra forma de "estabilizar la economía y preservar la independencia nacional".

Sin embargo, las luces rojas en la cuentas del Estado no se apagaron, obligando al Gobierno griego a adoptar nuevas y drásticas medidas. En noviembre de 1986 el Consejo de Ministros decretó la congelación de los precios de los productos de consumo doméstico durante tres meses y en febrero de 1987 hizo entrar en vigor un nuevo impuesto por tramos —del 6% a 18%— sobre el valor añadido de bienes y servicios, que debía incrementar la recaudación de la tesorería del Estado.

A mediados de aquel año, Simitis, impacientado por la pertinacia de los déficits y la inflación, ésta siempre por encima del 15%, empezó a decir que Grecia debía desmantelar barreras aduaneras, suprimir subsidios y aplicar cualesquiera medidas antiproteccionistas que permitiesen abaratar los costes de producción luego trasladados al consumo. También demandó un esfuerzo concertado para impulsar la productividad, vincular más estrechamente la oferta a la demanda del mercado y modernizar las plantas industriales con tecnología.

Estas exhortaciones debieron de sonarles liberales a Papandreou y la vieja guardia izquierdista del PASOK, que no quitaban ojo a las elecciones generales de 1989. El 28 de noviembre de 1987, luego de reconocer que su ministerio no iba a poder cumplir el objetivo de déficit público de 1.250 millones de dólares para final del año (la previsión apuntaba a los 1.500 millones) y de apostillar que, empero, no cabía otra opción que proseguir con el ajuste en 1988, es decir, más allá del plazo definido para el plan de estabilización de 1985, Simitis presentó la dimisión un día después de que Papandreou, en una aparatosa desautorización, informara al Parlamento que el Gobierno iba a elevar los salarios de los funcionarios en enero en lugar de hacerlo en mayo, el mes comentado en la víspera por el responsable ministerial, a fin de compensar las continuas alzas en el coste de la vida. Simitis respondió que tal adelanto desbarataba todos sus cálculos y se marchó del Gobierno dando un portazo.

El retorno de Papandreou al discurso social de izquierdas y a las formas más fieramente populistas fue parejo al auge de los escándalos de corrupción que envolvieron a destacadas personalidades pertenecientes o ligadas al PASOK. La fuga del país —seguida de su arresto en Estados Unidos— en noviembre de 1988 del magnate financiero y periodístico Georgios Koskotas, acusado de una retahíla de delitos económicos, puso al descubierto una madeja de fraudes, sobornos y concesiones irregulares de contratos públicos que arrastró a varios miembros del Gobierno y que destapó la caja de los truenos en el PASOK. Sin criticar a las claras la huída hacia delante del Gobierno con su recurso a la demagogia, Simitis advirtió que el partido debía librarse de los individuos cuya honestidad estaba en entredicho o hacer frente a la adversidad en las urnas.

En efecto, en las elecciones del 18 de junio de 1989 los escándalos pasaron factura al PASOK y, con el 39,1% de los votos y 125 escaños, cayó derrotado ante los neodemócratas que lideraba Konstantinos Mitsotakis. Puesto que poseía una mayoría sólo relativa, ND se puso de acuerdo con los comunistas para formar un insólito ejecutivo de coalición con la misión de organizar nuevos comicios y cuya jefatura fue confiada al neodemócrata Tzannis Tzannetakis. No sólo se pretendía a toda costa remover a Papandreou del poder, sino también despojarle de la inmunidad parlamentaria para procesarle por las acusaciones de cobrar intereses de fondos estatales, formuladas por Koskotas. En esto consistió el famoso pacto a la griega, expresión que ha pasado a formar parte del glosario politológico.

Las nuevas elecciones, disputadas el 5 de noviembre, no consiguieron alterar el equilibrio de fuerzas (neodemócratas y socialistas subieron ligeramente, tres escaños cada uno), obligando a los tres partidos principales a negociar la formación de un gabinete de unión nacional o “ecuménico”. Entonces, el PASOK recuperó a Simitis para la cartera de Educación, en tanto que la presidencia del Gobierno fue encomendada a Xenophon Zolotas, anciano ex gobernador del Banco Central y sin filiación partidista.

Simitis terminó sus funciones en el Ejecutivo el 11 de abril de 1990 con la toma de posesión del equipo de Mitsotakis, cabeza de la lista vencedora en las elecciones del 8 de abril. En esta ocasión, el PASOK vio desvanecerse la recuperación electoral experimentada en noviembre y tuvo que conformarse con el 38,6% de los votos y 125 legisladores. Los socialistas se aprestaron a pasar el ingrato trayecto por la oposición con un discurso no monolítico y abiertos a la "renovación" o el "renacimiento" del partido, pero sin cuestionar la figura de Papandreou, que seguía siendo el caudillo intocable incluso ahora en que pendían sobre él unos cargos judiciales por corrupción y espionaje político.

Simitis, con su estilo pedagógico y admonitorio habitual, apeló una y otra vez a mejorar la imagen del partido, a abrirse a la sociedad civil y a dejar atrás las viejas prácticas clientelistas en la relación con el electorado. Si bien era cierto que ningún dirigente socialista osaba desafiar a Papandreou, pocos observadores apostaban por su supervivencia política a corto o medio plazo. Aunque la cuestión sucesoria era tabú en las manifestaciones públicas del PASOK, los comentaristas señalaron a Simitis, al también ex ministro de Economía Gerasimos Arsenis y a una mujer, Vasso Papandreou —sin relación con Andreas—, como los candidatos con más posibilidades para, en su momento, lidiar con la herencia política del viejo líder y meter al PASOK por un vericueto de reformas internas y modernización. Esta mudanza, necesariamente, supondría cancelar una serie de dogmas y actitudes que respondían a una vieja forma de hacer y de entender la política en el país heleno.

Papandreou fue llevado a juicio en marzo de 1991 en relación con el caso Koskotas y los desfalcos millonarios sufridos por el Banco de Creta, pero en enero de 1992 fue declarado inocente de los cargos de corrupción pasiva, encubrimiento de patrimonio privado e instigación moral a la malversación de fondos. Superada su particular catarsis, el septuagenario dirigente resurgió con energía inusitada y las elecciones generales del 10 de octubre de 1993 le brindaron a él y sus camaradas el pasaporte triunfal al poder: el PASOK cosechó el 46,9% de los votos y una holgada mayoría absoluta de 170 escaños.

Por enésima vez, Papandreou había dejado sentadas la fuerza de su carisma y su capacidad para conectar con las inquietudes patrióticas de esa mayoría de la población que ahora asistía con extremo desagrado a la disposición de algunos miembros de la Unión Europea (UE) a reconocer a la antigua república yugoslava de Macedonia, independiente desde 1991, con la forma de República de Macedonia.

Atenas argüía con vehemencia que el nombre Macedonia y el emblema de la estrella de 16 puntas o Sol de Vergina, que ondeaba en la enseña nacional de dicho Estado, eran símbolos exclusivos del patrimonio histórico de Grecia por su relación con el imperio helénico fundado por el monarca grecomacedonio Alejandro Magno en el siglo IV a. C. Ahora bien, la impugnación griega escondía también el temor de que las autoridades de Skopje albergasen pretensiones territoriales sobre la región homónima del norte de Grecia, solar del antiguo imperio macedonio.

El gabinete que Papandreou alineó el 13 de octubre de 1993 dio cabida a las distintas tendencias del PASOK y a varios pesos pesados que ya tenían a sus espaldas una sólida experiencia ministerial. Simitis pertenecía al grupo de los moderados y tecnócratas proeuropeos, y recibió un puesto relativamente menor en términos de influencia política, el de ministro de Industria, Comercio, Energía y Tecnología. Pero, tal como le había sucedido en la década anterior al frente de la hacienda pública, Simitis iba a verse involucrado en una serie de polémicas ministeriales que no hicieron sino poner de manifiesto las dudas y dilemas ideológicos que asaltaban al PASOK, con las consiguientes turbamultas y peleas entre sus dirigentes.

Nada más posesionarse del portafolio, Simitis explicó que el Gobierno no descartaba privatizar las empresas del Estado con los balances de cuentas más deficitarios, pero puntualizó que de ese esquema quedaban excluidas las compañías declaradas estratégicas, con la Corporación Pública de la Energía (DEI) y la Corporación Pública del Petróleo (DEP) a la cabeza.

A lo largo de 1994 el Gobierno procedió a privatizar empresas del primer grupo, pero también autorizó la salida a venta de paquetes de acciones de la DEP y otras firmas cuya inmutabilidad se había prometido. Simitis, además, comenzó a vocear sus dudas sobre la política monetaria concertada por el Ministerio de Economía y el Banco Central, que apostaba por un dracma fuerte, con perjuicio para las exportaciones. En una coyuntura francamente difícil, con el PIB creciendo apenas el 1% anual e intentando escapar de la recesión, la inflación colocada por encima del 10% y el desempleo coqueteando también con el segundo dígito, el titular de Industria demandaba acciones vigorosas y continuadas para contener los precios, rebajar los abultados déficit y niveles de deuda públicos, modernizar el sistema productivo y, en definitiva, tomarse en serio los objetivos de convergencia económica y monetaria y de recuperación del retraso estructural preconizados por la UE.

Papandreou advirtió que los ministros que disintieran en público y cuestionaran las líneas oficiales del Ejecutivo serían destituidos, pero todo el mundo sabía que el declive físico del viejo líder estaba adelantando la hora de la sucesión, así que las lenguas empezaron a desatarse y los cuestionamientos a ganar audacia. Simitis, y no era el único, ya no escondía sus ambiciones políticas, e intentó colocarse en una posición preferente y perfilar su figura. Por de pronto, reclamó su derecho a decir lo que pensaba en cuestiones de interés nacional.

El gran rival de Simitis era, siempre oficiosamente, Theodoros Pangalos, ex viceministro de Exteriores y últimamente ministro de Transportes y Comunicaciones. Político de corte tradicional, con grandes dotes de orador y propenso a unas salidas de tono de regusto nacionalista capaces de ofender a gobiernos extranjeros y de provocar incidentes diplomáticos, Pangalos estaba considerado el favorito para reemplazar a Papandreou, pero en octubre de 1994 no fue capaz de ganar la alcaldía de Atenas en las elecciones municipales y este fracaso le anuló para la contienda partidaria.

En abril de 1995 el PASOK celebró una conferencia que por primera vez puso sobre la mesa el asunto de la sucesión de Papandreou. Contrariamente a lo esperado, el primer ministro y presidente del partido no arrojó la toalla en esta ocasión y se encargó de refrenar las prisas de los aspirantes (“todavía no ha llegado mi hora”). Simitis, sin embargo, insistió en azuzar el debate interno y en postularse de manera implícita.

En agosto, el Gobierno afrontó la crisis por la que atravesaban los Astilleros Helénicos de Skaramangas, de propiedad estatal, los más emblemáticos en este país de armadores y también los más grandes de la ribera oriental del Mediterráneo. Acosados por las deudas y en virtual bancarrota, se tomó la decisión de no cerrarlos, pero sí de venderlos al mejor postor. Además, la UE había ultimado a Atenas a que adoptara una decisión sobre el futuro de los astilleros so pena de recibir una severa multa. Urgido desde Bruselas, Simitis gestionó una operación de liquidación y venta de la empresa a un consorcio internacional liderado por la naviera ateniense Nafsi a cambio de 8.000 millones de dracmas, unos 34 millones de dólares al cambio de entonces. La polémica estuvo servida de entrada, ya que el precio de venta parecía irrisorio, pero el asunto estalló en septiembre cuando, inesperadamente, el consorcio interesado en la compra se disolvió.

El enorme fiasco de la privatización de los Astilleros de Skaramangas, que repetía lo sucedido con la telefónica OTE, dejó a Simitis desguarnecido frente a sus adversarios dentro del PASOK y ante el propio Papandreou, que se apresuró a pasarle factura por sus pruritos sucesorios fuera de guión. Cogiendo al vuelo la invitación de Papandreou, Simitis renunció a sus funciones ministeriales y de paso a su asiento en el Buró Ejecutivo del partido, sabedor de que su salida de un gobierno debilitado por las dimisiones y cuestionado por su forma de manejar la economía iba en beneficio de sus ambiciones personales.

Y es que Papandreou, aquejado de una dolencia renal incurable, se acercaba a su ocaso vital con tanta rapidez como había realizado su espectacular resurrección política tres años atrás. A finales de noviembre ingresó en el hospital con un pronóstico de neumonía y el alarmante agravamiento de su enfermedad determinó su dimisión como primer ministro el 15 de enero de 1996, poniendo fin a una resistencia de semanas. Era la señal aguardada por el partido desde hacía dos meses para lanzar un proceso de elección interna, así que a las pocas horas cinco dirigentes anunciaron sus candidaturas.

Simitis partía como favorito frente al ministro del Interior y primer ministro en funciones desde el 20 de noviembre, Akis Tsohatzopoulos, el ministro de Defensa, Arsenis, el ex viceprimer ministro Ioannis Haralambopoulos y el presidente del Parlamento, Apostolos Kaklamanis, aunque casi de inmediato los tres últimos se retiraron de la liza. El 18 de enero Simitis se enfrentó solamente con Tsohatzopoulos, rostro señero del PASOK más prístino, en la votación realizada por el grupo de diputados socialistas y le derrotó por 86 votos contra 75. Al día siguiente, el presidente de la República, Kostis Stephanopoulos, encargó a Simitis la formación del nuevo Gobierno.

El gabinete tomó posesión el 22 de enero y su composición vino a certificar la victoria, si bien no completa y definitiva, del ala reformista, proeuropea y liberal del PASOK. Varios incondicionales de Papandreou fueron despedidos (no así el poderoso Tsohatzopoulos, cuya remoción habría provocado la ruptura del partido) y otros mandamases que habían terminado enfrentándose al ahora moribundo líder fundador fueron repescados. Entre éstos destacó Theodoros Pangalos, a quien Simitis reservó la crucial cartera de Exteriores, no obstante su historial de destemplanzas verbales.

La primera legislatura como primer ministro de Grecia (1996-2000)

La inauguración del Gobierno Simitis en enero de 1996 fue saludada por los operadores del mercado con subidas bursátiles y expresiones de viva voz, ya que en los ambientes empresariales y bancarios se confiaba en que el antiguo ministro de Economía y de Industria propiciara el advenimiento de una etapa de estabilidad y bonanza, que sepultara las incertidumbres políticas. Los socios comunitarios, exasperados por las actitudes intransigentes de Papandreou en política exterior, no ocultaron su satisfacción por el desenlace del cambio de guardia en Atenas. Dentro y fuera del país la valoración era la misma: comenzaba una “nueva era” política en Grecia.

Papandreou continuó siendo el presidente del partido hasta el final. El 23 de junio, tras pasarse medio año conectado regularmente al respirador artificial, el histórico dirigente falleció de un paro cardíaco y sin pérdida de tiempo los socialistas activaron la última de las disposiciones sucesorias, el congreso del que debía salir el nuevo líder, que abrió sus puertas el 24. Tsohatzopoulos, autoproclamado guardián del ideario socialista y nacionalista de Papandreou, se sentía fuerte y volvió a lanzarle el guante a Simitis. El IV Congreso del PASOK tuvo su corolario el 30 de junio con la elección de su presidente y el primer ministro se llevó el puesto con el voto de 2.732 delegados, es decir, el 56%. El ministro del Interior mereció la confianza del 44% de los votantes, luego su aspiración salió derrotada de nuevo por un margen estrecho.

Los analistas opinaron que tanto en enero como ahora Simitis había vencido no tanto por su capacidad de arrastrar adhesiones a su persona e ideario como por su condición de mejor caballo electoral: si el partido llegaba a las próximas elecciones con Tsohatzopoulos a su frente, temían muchos de sus miembros, sería derrotado por los neodemócratas de Miltiadis Evert. Tras su consagración en el congreso socialista, Simitis aprovechó este momento de gracia que también apuntaban las encuestas para darse un baño de legitimidad electoral y gobernar confortablemente en los próximos cuatro años, si bien la operación no se antojaba precisamente un paseo triunfal.

Eso sí, Simitis ya tenía de su lado a buena parte de la patronal y el mundo de los negocios, los cuales consideraban a los socialistas más capacitados que los neodemócratas para rebajar la inflación, aligerar los tipos de interés y generar un entorno atractivo para las inversiones y la actividad en general. Era la primera vez en la historia de Grecia que las élites empresariales y financieras apostaban por un Gobierno de izquierda, o más exactamente, ahora, de centroizquierda.

Así que el 22 de agosto de 1996 Simitis anunció el final de la legislatura y la convocatoria de unas elecciones anticipadas a las que el PASOK llegó con grandes e imprevistos apuros, ya que Evert, un derechista tradicional cuya gestualidad populachera era la viva antítesis de la actitud comedida y suave del primer ministro, y su partido encontraron un filón en la retórica nacionalista dejada de cultivar por los socialistas desde la desaparición de Papandreou. Los últimos sondeos proyectaban un virtual empate, pero el 22 de septiembre el PASOK se impuso con el 41,5% de los votos y 162 escaños, luego mayoría absoluta de nuevo. Tres días después se constituyó el nuevo Ejecutivo, que registró como principales cambios la transferencia de Tsohatzopoulos de Interior a Defensa, el paso de Alekos Papadopoulos a Interior y la entrada de Ioannis Papantoniou para la importantísima cartera de Finanzas.

Entre la asunción gubernamental y la convalidación en las urnas, Simitis ya había dejado algunas tarjetas de visita que ilustraban el nuevo talante instalado en la Mansión Maximos de Atenas. Por de pronto, el dirigente heleno planteó una política exterior posibilista, abierta a la normalización de las relaciones con Macedonia, Albania y, aunque con fuertes reticencias todavía, Turquía; eran tres de los cuatro vecinos inmediatos que tenía Grecia y con todos ellos se habían registrado muy graves altercados durante el trienio de Papandreou, si bien en el último año, 1995, salvo con los turcos, con los que las espadas continuaban en alto, las tensiones se habían relajado visiblemente.

En el caso de Macedonia es necesario hacer una sinopsis retrospectiva. En febrero de 1994, tras acusar al Gobierno de Skopje de irredentismo, Papandreou había pasado de las advertencias a los hechos ordenando el bloqueo comercial a un país que no tenía salida al mar y que padecía una tremenda crisis económica.

La aparatosa medida, además de aportar una tensión innecesaria al flanco sudoriental de Europa, con la guerra en la vecina Bosnia-Herzegovina en su apogeo, se sumó a la solidaridad disidente con Serbia, sometida a sanciones internacionales, y de hecho conculcó la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE. Los socios europeos, seis de los cuales habían otorgado hacía dos meses el reconocimiento diplomático a Macedonia como Ex República Yugoslava de Macedonia (FYROM, en su sigla en inglés, la denominación empleada por la ONU cuando admitió al país en su seno en abril de 1993), encajaron con indignación la acción unilateral griega.

Pero en septiembre de 1995, coincidiendo con los estertores de la contienda en Bosnia, Papandreou se avino a la firma en Nueva York de un Acuerdo Interino por el que Grecia levantaba el embargo y admitía prestar un reconocimiento básico, Macedonia aceptaba cambiar de bandera y los dos países procedían a abrir oficinas de enlace en las respectivas capitales. Ahora bien, Atenas insistió en seguir vetando la designación estatal de República de Macedonia, así que el registro provisional en la ONU como FYROM quedó prolongado indefinidamente. Transcurridos ocho años desde el Acuerdo de Nueva York, las partes continuaban sin ponerse de acuerdo sobre el nombre internacionalmente admitido del Estado macedonio. Sobre esta cuestión, el Gobierno de Atenas no alivió su intransigencia un ápice, y daba igual que fuese primer ministro Papandreou, Simitis o un líder de ND: Grecia “jamás” aceptaría la forma República de Macedonia.

A Simitis le correspondió alcanzar el arreglo con Albania y los frutos de este acercamiento no tardaron en llegar. El 21 de marzo de 1996, los presidentes Stephanopoulos y Sali Berisha suscribieron en Tirana un histórico Tratado de Amistad, Cooperación, Buena Vecindad y Seguridad por el que Grecia se comprometía a mejorar la situación y a emprender un proceso de regularización de los más de 300.000 albaneses, entrados de manera ilegal la inmensa mayoría, que se empleaban como mano de obra barata o malvivían en calidad de refugiados, y Albania a salvaguardar los derechos de la minoría griega autóctona diseminada en las áreas meridionales de Albania que componen la parte norte de la región histórica de Epiro.

La comunidad grecoalbanesa, muy maltratada durante la dictadura comunista y aún después, presentaba en 1996 y sigue presentando hoy una de las demografías más inciertas y controvertidas del continente: supondría hasta el 12% del total de la población de Albania, según sus propios representantes políticos y organizaciones hermanadas de Grecia, o no más del 1%, de acuerdo con el Gobierno de Tirana. En términos absolutos y sobre la base del censo albanés de 1989, resulta que la horquilla poblacional de los grecoalbaneses tendría su mínimo en los 40.000 individuos y su máximo en nada menos que los 400.000, por emplear unos números redondos. Las estimaciones internacionales se aproximan más al primer valor y actualmente los estudios de referencia sitúan el peso de esta minoría etnolingüística entre el 3% y el 5% de la población de Albania.

Cabe señalar que una postura histórica del Estado griego ha consistido en no reconocer divisiones étnicas en su territorio y en negar vigorosamente la existencia de minorías nacionales no griegas, ya sean eslavas, albanesas o turcas. Desde su independencia, tras terrible lucha, del Imperio Otomano en 1829, el Estado se dotó de una ideología nacional según la cual Grecia era un país unitario, con un credo (el cristianismo ortodoxo) y una lengua (el griego) comunes. Los derechos individuales y las libertades personales estaban constitucionalmente garantizados para todos los ciudadanos, pero no se reconocían derechos colectivos a ninguna comunidad étnica, religiosa o lingüística minoritaria. Únicamente los musulmanes de Tracia occidental, étnicamente turcos, vieron reconocida su especificidad, pero sólo la religiosa, en el Tratado de Lausana de 1923, el cual les aseguraba la libertad de culto.

Pues bien, aquella filosofía celosamente nacionalista, que durante muchos años ocultó procesos de asimilación forzosos de miles de macedonios, valacos, pomacos, albaneses o turcos, empezó a revisarse bajo el Gobierno de Simitis. Así, en septiembre de 1997 Grecia se adhirió a la Convención Marco del Consejo de Europa sobre la Protección de las Minorías Nacionales, aunque su ratificación, luego su implementación, quedó pospuesta sine díe. Y en julio de 1999 el Gobierno, como reacción al manifiesto reivindicativo dado a conocer en el Parlamento por los tres diputados (dos del PASOK y el otro de ND) de etnia turca y que presentaba la rúbrica de varias ONG y organizaciones de las minorías turca y macedonia, notificó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que reconocía el derecho de los ciudadanos griegos que así lo desearan a identificarse a si mismos como miembros de minorías nacionales, un término éste que el derecho internacional vincula al principio de autodeterminación de los pueblos.

La sorprendente misiva a la OSCE fue obra del nuevo ministro de Exteriores, Giorgos Papandreou, cuya aproximación conciliadora o multicultural a todo lo que se refiriera a las relaciones entre los griegos y los pueblos vecinos, demasiadas veces mal avenidas, era bastante más conspicua que la de Simitis. El primer ministro se mantuvo en un prudente segundo plano en el debate nacional abierto en 1999 sobre la cuestión, si bien más que de debate cabía hablar de polvareda, ya que la prensa en bloque, la casi totalidad de los partidos políticos y la mayoría de los propios dirigentes del PASOK pusieron el grito en el cielo y descalificaron muy duramente la iniciativa “provocadora” de los tres diputados grecoturcos, que se produjo justamente en el vigesimoquinto aniversario de la restauración de la democracia.

A pesar del encauzamiento de la disputa con Macedonia y de los visos de entendimiento con Albania, en enero de 1996 las relaciones con los socios comunitarios continuaban en la picota por la amenaza griega de bloquear unos fondos imprescindibles para la plena operatividad del acuerdo de unión aduanera entre la UE y Turquía, vigente desde el día de año nuevo. Aunque Simitis estaba resuelto a remediar la soledad diplomática de Grecia y a tomar parte activa en la construcción europea, aún estaba demasiado cercano en el tiempo el peligroso zafarrancho de combate organizado en aguas del Egeo en los últimos días de enero, que amenazó con dar lugar a un conflicto armado. La vez anterior que Grecia y Turquía parecieron estar al borde la guerra había sido en marzo de 1987, a propósito de la delimitación de la plataforma continental, pero en enero de 1996 el riesgo de hostilidades se antojó mayor.

Culminando una serie de provocaciones recíprocas, soldados griegos desembarcaron en uno de los dos minúsculos islotes que Atenas llama Imia y Ankara Kardak, y protegieron una enseña nacional plantada allí por unos civiles exaltados. Turquía insistía en que los roquedales, que se encuentran a menos de cuatro millas náuticas de su costa, al norte de la isla de Kos, y cuyo estatus de islotes adyacente al archipiélago del Dodecaneso no reconocía, eran de su soberanía.

Los llamamientos a la contención y a negociar lanzados por las capitales de la OTAN y la UE pusieron el conflicto en cuarentena, pero los problemas de fondo se mantuvieron intactos. Por parte griega, el Gobierno de Simitis reiteró que estaba abierto al diálogo para establecer medidas de confianza, superar diferencias e impedir que crisis como la pasada se repitieran. Pero consideró innegociable cualquier asunto relacionado con el espacio aéreo en el Egeo y sus aguas territoriales, y reafirmó su reserva del derecho a extender su jurisdicción de las 6 millas a las 12; el Gobierno de Tansu Çiller replicó que vería tal cosa como un casus belli.

Hasta el final de la legislatura, Simitis dio a Turquía varias de cal y otras tantas de arena. En julio de 1996, después de recibir con “satisfacción” una declaración del Consejo de la UE que expresaba la “solidaridad” comunitaria con Grecia, subrayaba su “integridad territorial” y “soberanía”, e instaba a Ankara a que sometiera sus discrepancias con Atenas al laudo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Pangalos levantó el bloqueo griego al paquete financiero acordado hacía trece meses por el Consejo Europeo de Cannes para financiar la política mediterránea de la UE (programa Meda) y que incluía entre sus beneficiarios a Turquía.

Pero en noviembre de 1997, toda vez que Ankara había zanjado que La Haya no tenía nada que decir en la disputa de la plataforma continental y la delimitación de las aguas territoriales de cada país, Atenas vetó a las claras la inclusión de los turcos en la lista de demandantes de adhesión a los que la UE iba a decir que sí. En diciembre, en el Consejo Europeo de Luxemburgo, Simitis y sus catorce colegas le comunicaron personalmente al entonces primer ministro turco, Mesut Yilmaz, que su país, sin perder la elegibilidad, quedaba excluido de las negociaciones del ingreso en ese momento porque no satisfacía una larga lista de condiciones políticas y económicas.

Las denuncias de Simitis de que Turquía rehuía la vía judicial para solventar la disputa del Egeo y azuzaba a las autoridades de la autoproclamada —y sólo por ella reconocida— República Turca de Chipre del Norte (RTCN) en contra de los esfuerzos de la ONU para reunificar la isla, dividida desde la invasión y ocupación por el Ejército turco del tercio norte de la misma en 1974, por la vía de las negociaciones políticas entre greco y turcochipriotas y con arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad, fueron, por tanto, plenamente asumidas por los socios comunitarios.

Ya que su país era el que más tiempo llevaba aguardando una decisión de Bruselas, desde 1987, sobre la solicitud del ingreso, Yilmaz montó en cólera en Luxemburgo al ver cómo se le marginaba del grupo de Hungría, Chequia, Polonia, Eslovenia, Estonia y el propio Chipre, es decir, el Estado grecochipriota internacionalmente reconocido, y donde Grecia, en virtud del pacto defensivo de 1993, mantenía un millar largo de soldados en tanto que su oponente tenía desplegados 35.000 uniformados en la RTCN. Ahora bien, el Consejo Europeo hacía votos para que Chipre llegara unificado al ingreso en la UE.

A lo largo de 1998, la porfía greco-turca con Chipre de por medio se mantuvo invariable, y aún se agudizó por la decisión del presidente grecochipriota, Glafcos Cleridis, de adquirir a Rusia baterías de misiles tierra-aire S-300 para reforzar las defensas insulares y compensar la muy superior fuerza aérea de Turquía. De nuevo, las cañoneras se alzaron y los cazabombarderos rugieron sobre las aguas del Mediterráneo oriental. En septiembre, impasible ante la furibunda reacción de Ankara, que amenazó con destruir los misiles tan pronto como se instalaran, Simitis anunció su respaldo al proyecto militar de Nicosia. Pero en el último tramo del año y durante 1999, tres acontecimientos de naturaleza bien dispar imprimieron a la situación un viraje de muchos grados.

Por de pronto, en diciembre, Cleridis canceló el plan de desplegar los misiles rusos en Chipre y se acogió a la solución sugerida por Simitis de plantarlos en la isla de Creta, perteneciente a Grecia, desde donde no podían alcanzar territorio turco. Aunque ahora responderían a las necesidades defensivas o disuasorias más propiamente griegas, los misiles continuarían siendo de propiedad grecochipriota. Al nuevo Gobierno turco de Bülent Ecevit le siguió pareciendo una provocación intolerable que los griegos les apuntaran con misiles, ya fuera desde Chipre o desde el Egeo, pero en el transcurso de los meses fue rebajando las protestas hasta optar por el silencio.

En 1999, quizá, más determinante para el giro hacia la distensión fue la llamada “solidaridad de los terremotos”, ya que la mutua prestación de ayuda humanitaria tras los seísmos sufridos respectivamente en la costa del mar de Mármara, en agosto, causando 30.000 muertos y la devastación de la ciudad de Izmit, y en Atenas, en septiembre, con un saldo de un centenar largo de víctimas, aportó una corriente de simpatía en la desgracia común allí donde sólo había habido animadversión y resentimiento.

Y, en tercer lugar, sobre el horizonte de una etapa menos tortuosa en las relaciones greco-turcas gravitó en febrero de 1999 el rocambolesco episodio de la captura en Nairobi y su inmediato traslado a una prisión turca de Abdullah Ocalan, el archibuscado líder del separatista y marxista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El enemigo público número uno de la República de Turquía tras 15 años de violenta rebelión armada, ataques guerrilleros y atentados en la región del Kurdistán fue aprehendido en la capital kenyana por agentes turcos en una oscura operación que debió de involucrar a los servicios secretos de varios países occidentales. Esto acontecía unos meses después de marcharse Ocalan de Italia y a los pocos días de solicitar el asilo político a Grecia.

Entre medio, la parte más clandestina de la historia: que a comienzos de febrero Ocalan se había presentado en el aeropuerto de Atenas y que las autoridades del PASOK, con el mayor de los sigilos, le habían puesto bajo protección diplomática, primero en la isla de Corfú y luego en la embajada helena en Nairobi. El Gobierno griego parecía atrapado entre su negativa a conceder el asilo a Ocalan, ya que eso habría levantado tensiones insoportables con Ankara, y su desinterés en brindarle a los turcos en bandeja de plata la cabeza de su inveterado antagonista. Atenas quería quitarse el molesto bulto de encima cuanto antes y, en apariencia, intentó tirar por una vía intermedia, la negociación con terceros países de un destino seguro para Ocalan, allá donde pudiera obtener el estatus de refugiado político.

Puesto que durante dos semanas ministros y diplomáticos habían asegurado por activa y por pasiva que Ocalan no estaba en Grecia —la atención sobre su paradero fue desviada a Rusia—, el anuncio por los turcos el 16 de febrero de que tenían al prófugo entre rejas levantó un fenomenal escándalo en Grecia, donde periódicos y partidos acusaron al Gobierno de Simitis de, primero, actuar de espaldas a la opinión pública al autorizar secretamente la entrada del kurdo en el país, y, segundo, de ceder a las presiones de Estados Unidos para que se dejara hacer a los agentes secretos turcos en Nairobi.

Para muchos griegos, Ocalan era una víctima del Estado turco, que le preparaba un juicio por traición y terrorismo, y muy probablemente la condena a muerte, pero también de las intrigas engañosas del Gobierno de casa. A mayor abundamiento, los simpatizantes kurdos del PKK que venían manifestándose frente a legaciones diplomáticas griegas en diversos países de Europa y en la propia Grecia en demanda del asilo para Ocalan, reaccionaron con violencia al conocer el desenlace de la peripecia.

El vendaval de críticas y de exigencias de explicaciones obligó a los atribulados ministros de Exteriores, Pangalos, del Interior, Papadopoulos, y de Seguridad Pública, Philippos Petsalnikos, a contar una versión de los hechos según la cual a Ocalan le había sido otorgada “residencia temporal por razones humanitarias” en Corfú y después en la embajada en Nairobi, pero que allí había encontrado su perdición por haber desoído el consejo de sus anfitriones de no abandonar las dependencias diplomáticas e intentar escapar a Holanda. En cambio, los abogados de Ocalan y un mando de los servicios secretos griegos afirmaron que el Gobierno, pura y llanamente, había entregado al fugitivo a Turquía.

Las confusas explicaciones del Ejecutivo no satisficieron a la opinión pública y Simitis, que aguantó como pudo el chaparrón, inclusive las demandas de dimisión formuladas desde ND, hubo de dejar caer a los tres ministros salpicados el 18 de febrero. Pangalos fue sustituido por Giorgos Papandreou, Papadopoulos por Vasso Papandreou y Petsalnikos por Michalis Chrisochoides. El escándalo Ocalan presentó visos de erosionar muy gravemente a Simitis, que al ordenar una investigación oficial para aplacar a la opinión pública quedó como un primer ministro al que se le ocultaban decisiones vitales de política exterior, la cual dio una imagen de trapacería y debilidad.

El PASOK fue pasto también de las convulsiones y su presidente llegó a afirmar que la conducción de Ocalan a Grecia en secreto había sido “un intento de círculos de ultranacionalistas fanáticos de derrocar al Gobierno”. La autoexculpación hizo enarcar muchas cejas, pero el 21 de marzo Simitis, único candidato, ganó la reelección al frente del Comité Central del PASOK en el V Congreso del partido.

El deseo de no introducir nuevos elementos de crispación en los tratos con Turquía había causado al Gobierno de Simitis daños aparentemente irreparables en política interior, pero el 5 de septiembre de 1999 Papandreou se sumó al resto de colegas en el Consejo de UE que acordó otorgar a Turquía el estatus de candidato a la adhesión. Simitis y sus colaboradores habían puesto fin a doce años de implacable veto griego.

En diciembre, el Consejo Europeo de Helsinki notificó a Ecevit la aceptación del ingreso de su país en la UE, si bien las negociaciones formales no empezarían hasta que Ankara cumpliera a carta cabal las exigencias de supresión de las prácticas de la tortura y los malos tratos en las prisiones, aboliera la pena de muerte, salvaguardara los derechos culturales de los kurdos y afrontara sus contenciosos con Atenas con voluntad de solución. Este histórico cambio en la actitud de Grecia hacia Turquía hizo posible que el 20 de enero de 2000 Papandreou iniciara una visita oficial de cuatro días, la primera de un representante de la diplomacia helena desde 1962, para preparar la normalización de las relaciones.

Al margen de la omnipresente cuestión turca, la apuesta de Simitis por el diálogo y la cooperación regionales, junto con una tendencia a la circunspección en las tradicionalmente estrechas relaciones con Serbia cuando el autócrata de Belgrado, Slobodan Milosevic, decidió desafiar de nuevo a la comunidad internacional y a los partidos de la oposición democrática de casa, se tradujo a partir de 1997 en un rosario de procesos multilaterales con Grecia como protagonista. De entrada, el primer ministro consiguió que su país, hasta entonces descartado para este tipo de iniciativas por la visceralidad de sus posicionamientos en el rompecabezas balcánico, fuera admitido como árbitro europeo susceptible de intervenir en el pandemónium político y social que se desató en Albania en la primavera de 1997.

Así, Grecia aportó 800 de los 8.000 soldados de la Fuerza Multinacional de Protección (FMP) aprobada el 28 de marzo por el Consejo de Seguridad de la ONU para llevar el orden y proporcionar asistencia humanitaria a una Albania destrozada por el colapso financiero, las revueltas y los pillajes. Se hizo notar que la participación de Grecia en la FMP no era del todo desinteresada, y que quería cerciorarse de que el caos generalizado no brindara la excusa para un pogromo contra la minoría grecoalbanesa, escenario que finalmente no asomó por ningún lado. En la llamada Operación Alba, comenzada el 14 de abril bajo el mando de Italia y finalizada en agosto del mismo 1997, los ejércitos griego y turco se encontraron desempeñando funciones conjuntas de seguridad por primera vez.

Meses más tarde, del 2 al 4 de noviembre, Simitis acogió en Heraclion, Creta, a la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de una estructura de cooperación intergubernamental —lanzada el año anterior por un país vecino, Bulgaria, que sí mantenía unas relaciones fluidas con Grecia— y que posteriormente dio en llamarse Proceso de Cooperación de Europa del Sudeste (PCES). Al histórico encuentro acudieron el presidente macedonio Kiro Gligorov, el yugoslavo Milosevic, el primer ministro rumano Victor Ciorbea, el primer ministro búlgaro Ivan Kostov, el primer ministro albanés Fatos Nano y el propio Yilmaz, que no estaba para muchas sonrisas con su anfitrión.

La segunda cumbre del PCES se celebró en Antalya, Turquía, en octubre de 1998, y Simitis no faltó a una cita que buscaba fórmulas de tratamiento colectivo a los numerosos problemas del flanco más volátil del continente. En la tercera cumbre, en Bucarest el 12 de febrero de 2000, Simitis se unió a Ecevit, Kostov, el presidente rumano Emil Constantinescu, el primer ministro albanés Ilir Meta y el primer ministro macedonio Ljubco Georgievski en la firma de la Carta de Relaciones de Buena Vecindad, Estabilidad, Seguridad y Cooperación en Europa del Sudeste.

A principios de 1999 Grecia contribuía modestamente —250 soldados— a la Fuerza de Implementación (IFOR) de los Acuerdos de Paz de Dayton que comandaba la OTAN en Bosnia-Herzegovina cuando la crisis en la provincia de Kosovo, perteneciente a Serbia, cayó por la pendiente de una guerra abierta con asomo de una limpieza étnica contra la población civil albanokosovar a cargo de las fuerzas de seguridad serboyugoslavas cuya misión oficial era erradicar los núcleos de actividad guerrillera del separatista Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

Antes de emprender la OTAN (24 de marzo) la campaña de bombardeos aéreos contra objetivos serbios de Kosovo y de la propia Serbia para obligar a Milosevic a detener las operaciones militares y a evacuar la provincia, el Gobierno de Simitis intentó convencer al poder de Belgrado —Grecia confiaba en que los lazos históricos entre dos pueblos cristianos ortodoxos que a lo largo de su agitada historia siempre habían combatido en el mismo lado de la trinchera permitieran hacer valer la influencia sensata del vecino del sur sobre el del norte— de la conveniencia de aceptar, no obstante sus aspectos indigeribles desde el lado serbio, el plan político para Kosovo que las potencias occidentales le esgrimían en la mesa de negociaciones de Rambouillet, París, ya que no hacerlo traería el desastre.

Simitis, sinceramente preocupado porque la intervención de la OTAN en Kosovo hiciera expandir las llamas más allá de los límites de la provincia y, por ejemplo, arrastrara a Albania a la guerra, apostó en todo momento por una solución no militar de la crisis, para lo cual desplegó una diplomacia viajera en la que propuso celebrar una conferencia global de paz que, con el auspicio de la UE, lidiase con los conflictos abiertos en los Balcanes desde una perspectiva multilateral. El marco ofertado por Simitis se asemejaba a la —por otra parte, malhadada— Conferencia Internacional de Paz para la antigua Yugoslavia de principios de la década.

El 13 de octubre de 1998, en un momento en que parecía que la guerra entre la OTAN y Yugoslavia era una cuestión más de horas que de días —finalmente lo fue meses—, el Consejo Atlántico autorizó con el voto resignado del embajador griego la llamada activation order, que una vez en marcha ya sólo aguardaba la orden de ataque del secretario general de la Alianza, Javier Solana.

Ni sus rogativas ante Milosevic ni sus exhortaciones a conferenciar surtieron efecto, así que cuando nueve países aliados emprendieron la operación de castigo aéreo Allied Force, Simitis optó por excluir a su país de las operaciones bélicas en el deseo de que éstas consiguieran doblegar a Milosevic cuanto antes. De puertas adentro, el primer ministro trató de alcanzar un equilibrio entre las obligaciones con los aliados de la OTAN y la atención a una opinión pública que, muy especialmente en todo el arco de la izquierda, era hostil a la intervención encabezada por Estados Unidos y decididamente proserbia.

En lo que sí arrimó el hombro Grecia fue en los operativos logísticos, humanitarios y pacificadores de la OTAN para Albania y Kosovo. Fiel a la estrategia de no desperdiciar ninguna oportunidad de mantener una presencia militar en Albania mientras duraran las turbulencias, a mediados de abril Atenas aportó 500 soldados a la Operación Allied Harbour, aprobada por el Consejo Atlántico para brindar asistencia humanitaria a los refugiados albanokosovares mientras durasen las hostilidades contra Serbia. Este contingente de 8.000 efectivos de la OTAN liderado por Italia y Estados Unidos se llamó Fuerza para Albania (AFOR) y en septiembre de 1999 fue sustituido por el dispositivo Zona de Comunicaciones Oeste (COMMZ-W), una suerte de AFOR II de 2.400 hombres de siete países y bajo mando italiano en el que el Ejército griego continuó estando presente.

Aparte, Grecia suministró un millar de soldados a la fuerza de paz multinacional comandada por la OTAN en Kosovo, la KFOR, que inició el despliegue en la provincia en el mes de junio, tras capitular el poder de Belgrado, con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Atenas retiró sus tropas de Albania a principios de agosto de 2000, si bien unas decenas fueron transferidas al puerto de Durres como parte del dispositivo de retaguardia en apoyo al contingente en la KFOR. El final de la guerra en Kosovo propició el desplazamiento de Simitis a Tirana el 24 de agosto de 1999. Tras reunirse con el entonces primer ministro, Pandeli Majko, Simitis anunció que su país estaba dispuesto a legalizar a los inmigrantes albaneses que dispusieran de un puesto de trabajo y que se comprometía a financiar diversos proyectos del Gobierno de Tirana para dotar de infraestructuras a las área del sur donde habita la minoría grecoalbanesa.

Heredero de una coyuntura económica muy desequilibrada, a pesar de las mejoras experimentadas y de la entrada del dracma (tras ser devaluado un 13,8%) en el Sistema Monetario Europeo el 14 de marzo de 1998, la subida al furgón de cabeza del euro en la fecha mágica del 1 de enero de 1999 se mostró como un objetivo imposible de cumplir por el Gobierno de Simitis al ser suspendida Grecia en mayo de 1998 en el examen sobre el cumplimiento de los cuatro criterios de convergencia monetaria y financiera, en cuanto a tasa de inflación, tipos de interés, índice de déficit público y nivel de deuda pública. El país no cumplía ninguno de los requisitos de convergencia y quedó en la embarazosa condición de único Estado miembro de la UE que, aun queriendo, no podía acceder a la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Con la crítica general de los principales partidos de la oposición, compartida por los sectores izquierdistas del PASOK otrora dominantes y ahora marginados, durante su primera legislatura en el poder Simitis y el ministro Papantoniou perseveraron en el intenso programa de austeridad y de reformas estructurales, pero sin renunciar a un crecimiento económico sostenido, que osciló entre el 2,2% de 1996 y el 3,7% de 1998. Los recortes presupuestarios se cebaron en todos los ministerios, a excepción del de Defensa, y en 1999 se realizaron los esfuerzos más grandes. El premio a tantos sacrificios vino el 19 de junio de 2000, cuando el Consejo Europeo reunido en la localidad portuguesa de Santa Maria de Feira anunció la entrada de Grecia en la tercera etapa de la UEM ya que sus deberes, aun a posteriori, estaban cumplidos. Simitis y Papandreou habían solicitado formalmente la inclusión el 9 de marzo anterior.

Así, a finales de 1999, la inflación, que doce meses atrás, con una tasa del 4,8%, era la más alta de la UE con diferencia, había sido subyugada hasta situarse en el 2,4%, por debajo de la media comunitaria. El déficit de las administraciones públicas apenas representaba ahora el 1,6% del PIB, luego estaba holgadamente por debajo del tope del 3% fijado por la convergencia, y en cuanto a la deuda pública, si bien todavía equivalía al 100% del PIB, 40 puntos más de lo demandado, presentaba una tendencia claramente decreciente.

En realidad, Grecia no hizo un cumplimiento estricto de los cuatro criterios, pero, al igual que se había hecho con nueve de los once estados que conformaron la eurozona en 1999, en la evaluación del esfuerzo griego se echó mano de una cierta laxitud. Así las cosas, a Simitis le cupo la satisfacción de anunciar que el 1 de enero de 2001 el tipo de cambio del dracma quedaría fijado irrevocablemente con relación al euro y a las otras once monedas nacionales. El acceso oficial de Grecia a la eurozona se produjo con tiempo suficiente tal que el 1 de enero de 2002 el país heleno fue uno de los doce estados donde el euro comenzó a circular físicamente, en su caso reemplazando al dracma.

El sensacional éxito económico de Simitis, la mayor realización de su carrera política, estaba suficientemente a la vista en el arranque de 2000, cuando todavía no se conocía el aprobado del Consejo de la UE, como para que el electorado se apresurara a premiarlo en las urnas, y eso a pesar de que, por ejemplo, el desempleo continuaba siendo muy elevado. En añadidura, las repercusiones negativas del caso Ocalan demostraron serlo no tanto, ya que transcurrido un año desde aquel escándalo la posible factura política para el Ejecutivo en forma de correctivo electoral parecía haberse desvanecido a medida que cobraba verosimilitud la mejora de las relaciones con Turquía.

El período de gobierno 2000-2004

Como había hecho en 1996, Simitis adelantó las elecciones generales para sacarle partido a un momento propicio que no iba a durar siempre y el 9 de abril de 2000 el PASOK, no sólo retuvo la mayoría absoluta, sino que vio subir sus votos hasta el 43,8%, si bien las particularidades del sistema electoral griego, llamado de proporcionalidad reforzada, le aparejaron una pérdida de cuatro actas, hasta las 158, en el reparto de escaños.

El 13 de abril fue inaugurado el tercer Gobierno de Simitis, que no experimentaba mayores cambios: continuaron Papandreou, unánimemente reconocido como el arquitecto de la nueva etapa de las relaciones con Turquía, en Exteriores, el también elogiado Papantoniou en Economía y Finanzas, Tsohatzopoulos en Defensa, Vasso Papandreou en Interior y Chrisochoides en Seguridad Pública (en octubre de 2001 Simitis iba a realizar una remodelación ministerial por la que Papantoniou pasaba a Defensa, Nikos Christodoulakis a Economía y Finanzas, y Kostas Skandalidis a Interior, mientras que el todoterreno Tsohatzopoulos reemplazaba a Christodoulakis en Desarrollo).

Tras los comicios de 2000 el Gobierno se trazó el ambicioso objetivo de obtener en 2001 unos presupuestos excedentarios, un crecimiento del PIB no inferior al 5% y un volumen de deuda pública por debajo del 99%. Sin embargo, la deceleración económica mundial, y en particular de la eurozona, en el contexto pesimista posterior a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, malograron las predicciones más optimistas. Tras el esfuerzo supremo invertido en 1999 para enmendar los balances financieros, factores coyunturales como el encarecimiento del petróleo pusieron al descubierto los límites del modelo socialdemócrata auspiciado por Simitis.

En el trienio siguiente, las cuentas del Estado continuaron siendo moderadamente deficitarias, aunque ya siempre por debajo del límite del 3%, de acuerdo con la disciplina prolongada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la eurozona. El paro anduvo oscilando en torno al 10%, marcando el peor registro de la UE a 15 miembros después del de España, y eso que el Gobierno dejó pendientes numerosos proyectos de privatización y de reestructuración de empresas públicas de servicios. La inflación, el eterno caballo de batalla, cabalgó del 2,9% anual en 2000 al 3,7% en 2001 y al 3,9% en 2002. En 2003 los precios al consumo crecieron el 3,8%, índice sin parangón en la UE de los Quince salvo el caso de Irlanda. A cambio, ese mismo año la economía griega creció un respetable 4%, el segundo mejor ritmo del conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después del experimentado por Turquía, que salía de una aguda recesión.

En aquel empuje productivo salió a relucir el nuevo dinamismo de las empresas helenas, principales impulsores del ensanchamiento de toda una red de influencia de Grecia en los Balcanes, las riberas del mar Negro y Europa oriental. Precisamente, la desescalada con Turquía debía permitir que el mantenimiento de las Fuerzas Armadas cobrase menor importancia, pero en 2002 el Estado griego destinaba nada menos que el 4,9% de su PIB al gasto militar, más que lo invertido por Estados Unidos y la propia Turquía. Para tratarse de un país no en guerra y a efectos comparativos, podía decirse que el presupuesto de defensa de Grecia era exorbitante, si bien las percepciones de amenazas a la seguridad nacional en el Egeo y los compromisos asumidos en la defensa de Chipre casi nadie los ponía en duda.

Simitis, que en julio de 2001 se declaró partidario de dotar a la UE de un “modelo federal” fundado sobre el “método comunitario de realización" y un “sistema de evolución sensible” que autorizara diversos estadios de integración y una participación a varias velocidades de los Estados miembros, volvió a poner sobre el tapete en 2002 los conflictos greco-turco y chipriota, tan íntimamente ligados, como elementos que no podían soslayarse a la hora de rematar muy importantes decisiones que afectaban a la construcción europea.

El primer ministro griego tuvo vetada durante meses el desarrollo de un compromiso negociado con Turquía con arreglo al cual la UE podría recurrir a los medios de planificación y las capacidades militares de la OTAN para llevar a cabo sus propias misiones militares y así sustantivizar la Política Exterior de Seguridad y de Defensa (PESD), el apartado más ambicioso de la PESC. A instancias del Reino Unido y Estados Unidos, en 2000 Ankara había recibido garantías de que la puesta en marcha en 2003 de la Fuerza Europea de Intervención o Fuerza de Reacción Rápida (60.000 soldados previstos), aprobada en el Consejo Europeo de Helsinki de 1999 y en sus aspectos orgánicos incorporada al Tratado de la Unión Europea por el Consejo de Niza en diciembre de 2000, no sería nunca empleada en contra de sus intereses en Chipre ni en los islotes del Egeo objeto de controversia territorial. Ésta era la condición impuesta por los turcos para dar luz verde a la prestación de recursos OTAN a una organización, la UE, de la que los griegos eran miembros pero ellos, no.

Receloso, Simitis rechazó el llamado Acuerdo de Ankara porque le parecía una injerencia en la autonomía de defensa de la UE y de paso exigió que la OTAN concediera a Grecia las mismas seguridades que la UE a Turquía, una demanda de “reciprocidad”, según la llamó él, que causó cierta perplejidad en Bruselas toda vez que Turquía no era más aliado en el seno de la OTAN de lo que era Grecia.

En mayo de 2002, dos meses después de cerrar con los turcos un acuerdo sobre la construcción de un gasoducto que debía exportar gas de Turquía a Grecia, los dirigentes griegos volvieron a la carga advirtiendo que su país no ratificaría ningún “acuerdo de ampliación” de la UE (léase, tratado nacional de adhesión) a menos que entre los aspirantes ingresados en la primera ola estuviera Chipre. Era una forma de tranquilizar al Gobierno grecochipriota de Cleridis, que andaba muy disgustado por el fracaso de sus conversaciones con el líder turcochipriota Rauf Denktash sobre su propuesta de constituir una entidad bizonal y bicomunal, con instituciones propias en cada lado e instituciones federales elegidas por todos los chipriotas y que serían las depositarias de los atributos de la soberanía estatal del Chipre unificado.

La ONU había exigido la terminación de las negociaciones interchipriotas para junio y del resultado de las mismas dependía que el Estado chipriota internacionalmente reconocido, cuyas negociaciones de adhesión duraban desde marzo de 1998, entrara con buen pie en la UE. La Comisión Europea venía insistiendo en que era muy importante que la isla llegara unificada al ingreso, aunque ello no era una condición, luego, llegado el caso, en la UE sólo entraría la parte sur de la isla. De todas maneras, Atenas no estaba dispuesta a que la terquedad de la RTCN, que exigía el reconocimiento previo y no se conformaba con menos que una confederación, cubriera de incertidumbre la apuesta del Gobierno de Cleridis, que virtualmente ya cumplía con todos los criterios económicos, políticos y de asimilación del acervo comunitario.

En el Consejo Europeo de Sevilla, en junio, para desbloquear la situación, la presidencia española sometió a Grecia un paquete de propuestas, entre ellas la seguridad de que las decisiones militares tomadas por la UE serían autónomas y no estarían supeditadas al criterio de la OTAN, luego a la hipotética obstrucción de Turquía. A Simitis y Papandreou les pareció bien, así que comunicaron su disposición a levantar sus reservas al acuerdo UE-OTAN. Pero entonces fue el ministro de Exteriores turco, Ismail Cem, quien voceó su insatisfacción: para los turcos, sólo era válido el Acuerdo de Ankara.

El correoso conflicto entró en vías de solución en octubre, tras conocer Turquía que la UE había decidido responder afirmativamente a su demanda de adhesión. En el Consejo Europeo de Bruselas, poco después de que la Comisión Europea informara que Chipre podría ingresar en la UE sin unificar habida cuenta de que el Gobierno de Cleridis había “perseverado en su empeño de arbitrar una solución sobre la división de la isla”, Simitis levantó sus últimas objeciones a la firma del acuerdo permanente de colaboración defensiva entre la UE y la OTAN sobre la base del principio de reciprocidad, que quedó consignado por escrito: la UE nunca podría lanzar una acción militar contra un miembro de la OTAN y viceversa.

De hecho, el llamado Acuerdo de Bruselas no difería del Acuerdo de Ankara en el fondo, sino en las formas. Simitis se declaró “razonablemente optimista” sobre la próxima implementación de la Europa de la defensa ahora que un acuerdo que se había pergeñado “a espaldas” de Grecia y “con un país que no es socio de la Unión”, había dado pie a un pacto entre los Quince.

En noviembre, Simitis recibió en Atenas al líder del partido vencedor en las recientes elecciones turcas y primer ministro in péctore del país musulmán, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan. Sin ahorro de gestos de cortesía, Simitis y Erdogan subrayaron sus buenos deseos de avanzar en la solución de las rencillas bilaterales y compartieron un criterio favorable sobre el plan presentado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, para la unificación de Chipre sobre la base del principio del Estado bicomunal dotado de una estructura federal débil.

Eso sí, Ankara no canceló su amenaza de anexionarse la RTCN si sólo entraba en la UE la parte grecochipriota, mientras que Atenas advirtió que no debían arrojarse dudas sobre el ingreso del Estado chipriota, ya que entonces bien podría vetar el proceso de adhesión de la propia Turquía. Las conversaciones interchipriotas no produjeron un compromiso en torno al plan de Annan antes del Consejo Europeo de Copenhague, el 12 y el 13 de diciembre. En la capital danesa, Nicosia recibió la fecha del 1 de mayo de 2004 para su ingreso en la UE y Ankara la del 1 de julio de 2005 para el arranque de las negociaciones de su adhesión.

A Grecia le correspondió la presidencia de turno del Consejo de la UE en el primer semestre de 2003, un período delicado en el que la organización europea tuvo que afrontar y ventilar un buen número de cuestiones cruciales. De entrada, estaba la inminente guerra en Irak, crisis que demandaba una postura común de los socios comunitarios so pena de hacer saltar por los aires a la PESC.

Simitis y Papandreou tuvieron que trabajar a fondo para elaborar un documento de consenso y extremar la cautela declarativa en un momento en que la UE estaba seriamente afectada por la fractura transatlántica a propósito de los planes de Estados Unidos de invadir Irak como acción anticipatoria a una hipotética agresión procedente del régimen de Saddam Hussein, bien fuera con las armas de destrucción masiva que supuestamente escondía, bien dando facilidades al terrorismo de Al Qaeda, y porque, según Washington, Bagdad había hecho caso omiso ya de demasiadas resoluciones de la ONU y se imponía el recurso a la fuerza para hacer cumplir la legalidad.

En la división que se aparejó, con el Reino Unido, España e Italia sustentando las tesis belicosas de Estados Unidos por una parte, y Francia, Alemania y Bélgica oponiéndose tenazmente a una invasión para la que no veían justificación por la otra, Grecia intentó quedarse al margen de las fortísimas porfías, si bien no dejó de definirse. A principios de enero, Simitis consideró de una importancia vital evitar la guerra en Irak y abogó por la continuación de los esfuerzos diplomáticos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, que aguardaba el informe final de las misiones de rastreo e inspección de los atribuidos arsenales de armamento químico y biológico, el programa atómico y los misiles con un alcance no permitido. Tímidamente, Atenas se ajustaba al enfoque de París y Berlín, pero se guardó de malencararse con Washington con pronunciamientos tajantes.

En el Consejo Europeo extraordinario celebrado el 17 de febrero en Bruselas, Simitis sometió a sus colegas un documento de mínimos que instaba al Gobierno irakí a cooperar al máximo con los inspectores armamentísticos para evitar el recurso a la fuerza militar y subrayaba que el marco de las decisiones sobre la crisis debía seguir siendo el Consejo de Seguridad de la ONU. La frágil posición común alcanzada en la capital belga se basó en la apuesta europea por una solución pacífica de la crisis, pero sin excluir la guerra.

La presidencia griega salvó la papeleta dando una satisfacción relativa a todos, pero al precio de dejar al margen los puntos más candentes: la oportunidad o no de lanzar a Saddam un ultimátum explícito contenido en una resolución adicional a la ambigua resolución 1.441 de noviembre de 2002, y de conceder más tiempo o más medios de personal a las misiones de inspectores. El 20 y el 21 de marzo siguientes, coincidiendo con el comienzo de la invasión anglo-estadounidense, Simitis presidió en Bruselas su primer Consejo Europeo ordinario. En un ambiente gélido, los asistentes volvieron a constatar sus insalvables diferencias sobre Irak y fueron incapaces de promover su común participación en la reconstrucción posbélica del país.

Los otros dos consejos organizados por la presidencia griega tuvieron un contenido más ligado a la construcción europea. Llenaron de satisfacción a Simitis, que mereció los elogios de los socios comunitarios por su buen trabajo. El Consejo informal de Atenas, los días 16 y 17 de abril, revistió un significado especial por poner el marco a la firma de los tratados de adhesión de los diez países que se iban a convertir en miembros en 2004. En el ordinario de Salónica, el 19 y el 20 de junio, los gobernantes aprobaron el proyecto de Constitución Europea finiquitado por la Convención Europea el día 13 anterior, si bien el texto definitivo aún debía pasar por el escrutinio de la Conferencia Intergubernamental y vencer el rechazo frontal de España y Polonia a la introducción del nuevo sistema de voto por doble mayoría, de estados y de población, para la aprobación de decisiones no unánimes en el Consejo de la UE.

Aparte el activismo exterior de Simitis y su relevante ministro de Exteriores, en 2002 y 2003 una serie de acontecimientos internos animaron el curso político y confirieron un interés extra al año señero de 2004, en que tocaba celebrar las elecciones generales y los XXVIII Juegos Olímpicos. Resultado, sin duda, del mayor grado de conciencia de la amenaza que representaban las asechanzas terroristas en el mundo posterior a los atentados del 11-S, y más cuando se avecinaban las Olimpiadas de Atenas y las exigencias de seguridad de algunos países participantes y del propio Comité Olímpico Internacional (COI) rayaban en lo obsesivo, fue la decapitación en julio de 2002 del grupo terrorista Organización Revolucionaria 17 de Noviembre (EO-17N), banda de ultraizquierda que venía operando desde 1975 con un sangriento historial de atentados contra personas, sabotajes de infraestructuras y robos a bancos. Entre los detenidos por la Policía figuraba el considerado máximo dirigente e ideólogo de la organización, el académico Alexandros Giotopoulos, y en los meses subsiguientes se practicaron más arrestos.

Furibundo enemigo de la pertenencia de Grecia a la UE y la OTAN, durante un cuarto de siglo el EO-17N se había cebado con el personal militar y diplomático de Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía, pero bajo su punto de mira también habían estado funcionarios del Estado griego considerados “colaboracionistas” en el cultivo de los nexos occidentalistas del país. Hasta la fecha, los pistoleros y dinamiteros del EO-17N habían asesinado a 23 personas y herido a varios centenares más; su última víctima mortal, un agregado militar de la embajada británica en Atenas, se remontaba a junio de 2000.

En todo este tiempo había producido pasmo, más fuera que dentro de Grecia, el hecho de que nunca se hubiese capturado a un mentor intelectual o un activista armado de la banda. Esta extraña situación había magnificado la irritación de los países con súbditos asesinados y abonado el carácter misterioso de una organización criminal extraordinariamente escurridiza cuyos miembros, o bien eran unos ases de la fuga y el disimulo, o bien hacían su agosto con las, en apariencia, indolencia o ineptitud de las fuerzas de seguridad griegas. Sea como fuere, los arrestos y los juicios que se sucedieron en 2002 y 2003 cerraron este largo capítulo de impunidad. En diciembre de 2003, un tribunal especial antiterrorista condenó a seis cabecillas del EO-17N a un total de 55 cadenas perpetuas, 21 de las cuales fueron para el enigmático Giotopoulos.

El EO-17N era el representante más conspicuo del terrorismo local de extrema izquierda, siempre nebuloso, esporádico y ya considerado residual, pero en los ataques al sistema no estaba solo. En febrero de 2004 se abrió juicio a cinco presuntos miembros de Lucha Popular Revolucionaria (ELA), otra añeja banda terrorista en franca decadencia, que se dio por prácticamente desmantelada. En 2003, previamente a estos procesos judiciales sin precedentes, Atenas fue sobresaltada por los cócteles molotov arrojados contra unas oficinas del Eurobank, en julio, y el doble atentado con bomba que sacudió un edificio de juzgados, en septiembre. El primer ataque no fue reivindicado y el segundo lo reclamó un grupo hasta entonces desconocido, Lucha Revolucionaria.

Estaba la preocupación por la seguridad de los Juegos, amén de la controversia en torno a los grandes retrasos que acumulaban las obras de las instalaciones olímpicas, que dieron una imagen de desorganización e imprevisión institucionales, merecieron las reiteradas amonestaciones del COI y a muchas personas les hicieron imaginar una sonrojante ceremonia de inauguración, el 13 de agosto de 2004, con la llama olímpica prendiendo en el pebetero mientras cuadrillas de obreros se afanaban en rematar las tareas.

Pero además, en 2003 Simitis encajó la ola de huelgas y protestas de un sinfín de colectivos profesionales que se movilizaron en demanda de subidas salariales y de condiciones laborales más dignas. Para el PASOK pintaban bastos por lo menos desde las elecciones locales del 13 y 20 de octubre de 2002, cuando ND le ganó la mano por el control de las principales alcaldías y prefecturas. Entonces, los candidatos socialistas fueron derrotados en Atenas, Salónica y Pireo, entre otras plazas emblemáticas.

Las prevenciones antiterroristas, las agitaciones sindicales y las críticas olímpicas se solaparon a las malas noticias económicas (el desempleo no bajaba del 9% y la inflación rozaba el 4% anual) y a la todavía extendida percepción de que las prácticas corruptas, la ineficiencia y la falta de ideas seguían presentes en los responsables públicos del PASOK. Los socialistas habían perdido la iniciativa política, destinaban la mayor parte del tiempo a defenderse de los ataques de que eran objeto y a Simitis no podían menos que inquietarle las perspectivas electorales del partido, nada halagüeñas.

Así que el 7 de enero de 2004, en una decisión esperada y que a muchos de dentro les habría gustado que hubiese venido bastante antes, Simitis compareció ante la nación para anunciar su renuncia al liderazgo socialista y el adelanto al 7 de marzo de unas elecciones legislativas en las que él tampoco sería el cabeza de lista. Simitis se refirió a las "importantes evoluciones del asunto chipriota, que necesitan un nuevo veredicto popular". Con ello se refería a la perspectiva de la celebración de un referéndum vinculante para abril, en el que los chipriotas del norte y el sur tendrían la última palabra en torno al plan de unificación de la ONU, que todavía debían negociar y aprobar los dos gobiernos de Nicosia. La UE y la ONU deseaban vehementemente que ganase el sí en ese referéndum y que la isla pudiera entrar unificada en la primera organización en la fecha prevista del 1 de mayo.

El tiempo corría en contra del PASOK, que, con unas prisas que recordaron la precipitada sucesión de Andreas Papandreou en 1996, inició el proceso de elección del nuevo presidente. El único candidato era Giorgos Papandreou, quien, según sondeos del momento, gozaba de una cota de popularidad superior al 70%. El dinámico ministro de Exteriores aspiraba a ser el tercer portaestandarte de la más célebre dinastía política del país, si no de Europa, saltando a la jefatura del Gobierno que ya habían ocupado su padre Andreas —por otro lado, con una personalidad y unas formas tan diferentes de las suyas— y su abuelo Georgios, primer ministro en los años sesenta del pasado siglo.

Sin duda, Papandreou era el único dirigente socialista con posibilidades de salvar las elecciones y ganarle la partida al líder y candidato de ND, así como sobrino y tocayo del insigne estadista conservador, Kostas Karamanlis, un jurista inequívocamente proeuropeo y con un mensaje reformista de derechas que ponía el énfasis en la "modernización" social y económica de Grecia. Pero en contra de Papandreou pesaban el considerable desgaste acumulado por el Gobierno del PASOK, del que él venía siendo miembro desde 1993, y el escasísimo tiempo de que iba a disponer para exponer sus ideas y propuestas en clave preelectoral.

El congreso del partido arrancó el 6 de febrero con la proclamación de la candidatura de Papandreou a primer ministro y culminó el día 8 con la celebración de las elecciones internas a presidente, las primeras de su historia abiertas al millón largo de afiliados. La votación, al no someterse otras postulaciones, no pasó de lo simbólico, pero el partido confiaba en que la escenificación de la "primera elección ganada" por el ahora su nuevo líder tuviera un efecto de empuje frente a un Karamanlis en alza.

El 9 de febrero, horas después de departir con el presidente chipriota, Tassos Papadopoulos sobre el plan de paz a punto de ser negociado en la mesa interchipriota de Nueva York, y de reafirmar ambos la "plena identificación de enfoques" del particular, Simitis, entregó formalmente a Papandreou las riendas del partido en la sede central de la calle Harilaou Trikoupi de Atenas, en una ceremonia cargada de emotividad que marcó la despedida política del sexagenario estadista.