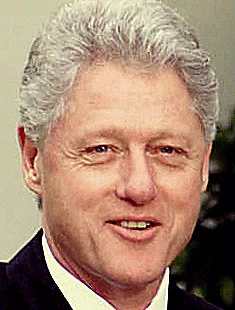

Bill Clinton

Presidente (1993-2001)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

1. Un joven abogado con ambiciones políticas

2. Del Gobierno de Arkansas a la aspiración presidencial

3. La campaña presidencial de 1992

4. Los contratiempos del primer bienio en la Casa Blanca

5. Un debut internacional de bajo perfil: Irak, Somalia, Bosnia

6. Implicación y tenacidad: Haití, Palestina, Corea, Irlanda del Norte

7. Prelación de lo comercial sobre lo militar en el liderazgo mundial

8. Unas complejas relaciones con Rusia...

9. ... y con China

10. Contraofensiva conservadora y nuevo comienzo tras la reelección de 1996

11. Los apuros del caso Lewinsky

12. Los límites de la "democracia de mercado"

13. Inquietud por la proliferación nuclear: del CTBT a la NMD

14. Resurgimiento del interés por África

15. El final de los presupuestos deficitarios

16. Últimas actividades y balances

1. Un joven abogado con ambiciones políticas

Su padre, William Jefferson Blythe (II), vendedor de repuestos de automóviles, se mató en un accidente de tráfico tres meses antes de nacer él. Su madre, Virginia Cassidy, tras dar a luz marchó a Nueva Orleans para obtener el título de enfermera y dejó al niño con sus abuelos en Hope. En 1950 retornó a esta pequeña ciudad de Arkansas y acto seguido contrajo matrimonio con Roger Clinton, un marchante de vehículos de segunda mano y alcohólico, que aportó el apellido a la familia. Cuando Clinton tenía siete años se mudó con sus padres a Hot Springs, una ciudad bastante más populosa y con más oportunidades de trabajo que la provinciana Hope.

Con los ingresos del padre como vendedor de coches y de su madre como enfermera anestesista, Clinton recibió una educación propicia para su futuro salto a la universidad. En 1963 fue escogido para integrar una delegación de la organización escolar-escultista American Legion Boys State que fue recibida por el presidente John Kennedy en la Casa Blanca. En un momento de la recepción, Kennedy estrechó la mano al joven Clinton, escena que fue filmada y que sería insistentemente reproducida en sus futuras empresas políticas. Este encuentro, y el liderazgo de Martin Luther King al frente del movimiento de los derechos civiles de la población negra, dejaron una profunda impronta en el adolescente, decantando, según aseguró él tres décadas después, su vocación por el servicio público y una trayectoria política pletórica en ambición e idealismo. También de esta época proviene su afición al saxofón, instrumento que tocó en las banda de música de su escuela y en la sección de viento del estado de Arkansas.

Gracias a diversas ayudas escolares y préstamos del Gobierno federal pudo estudiar en la católica Universidad Georgetown de Washington, por la que en 1968 recibió el título de Bachelor of Science en Asuntos Internacionales, y en la selecta Universidad de Yale, en New Haven, por la que se licenció en Derecho en 1973. Durante su estancia en Georgetown trabajó como asistente interino en la oficina del senador demócrata por Arkansas y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, William J. Fulbright, y entre ambas carreras pasó becado dos años, de 1968 a 1970, en el Universitary College de Oxford, Reino Unido. Su condición de estudiante le habilitó las prórrogas necesarias para evitar su llamamiento a filas mientras duró la guerra de Vietnam. Las biografías oficiales señalan que en 1969, cuando recibió una orden de alistamiento, se apuntó al programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales en la Reserva (ROTC) en la Universidad de Arkansas, haciéndose disponible para el reclutamiento, sólo que éste no se produjo porque en el sorteo de conscriptos su número quedó fuera del cupo. El caso es que, como su mentor, Fulbright, Clinton estaba en contra de la intervención de Estados Unidos en el país asiático, y como estudiante asistió a diversos actos antibelicistas.

Preparado como abogado, en 1974, tras una breve práctica legal en la capital federal en el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, empezó a impartir clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Arkansas, en Fayetteville. Con una primera experiencia política bajo el brazo, la dirección en 1972 de la campaña electoral en Texas del candidado presidencial demócrata George McGovern (que fue batido por el titular Richard Nixon), el mismo 1974 Clinton intentó obtener un mandato representantivo: se presentó candidato a la Cámara de Representantes por el 3º distrito de Arkansas y perdió por poco ante el ocupante del escaño, el republicano John Hammerschmidt, un conspicuo partidario de Nixon. En la campaña le ayudó Hillary Rodham, una brillante abogada defensora de Chicago vinculada a los sectores izquierdistas del Partido Demócrata (DP) y especializada en casos con implicación de niños y mujeres, a la que había conocido en la Escuela de Derecho de Yale. La pareja contrajo matrimonio el 11 de octubre de 1975 por el rito metodista. En Fayetteville los Clinton ejercieron la doble profesión legal y docente, ampliando su círculo de amistades y su proyección social con el objeto de asegurar el trampolín para la meta política de él: convertirse en gobernador de Arkansas.

2. Del Gobierno de Arkansas a la aspiración presidencial

En noviembre de 1976 Clinton, con sólo 30 años, fue elegido fiscal general del estado, oficina de suma relevancia y con despacho en la capital, Little Rock, desde la que podía hacer su asalto a la alta política estatal. Aquel año volvió a dirigir una campaña electoral, la de Jimmy Carter, como él, un demócrata perteneciente a la Iglesia Baptista (la confesión protestante más numerosa del país) en Arkansas, y en 1977 anunció su postulación a gobernador de un estado tradicionalmente controlado por los demócratas, hegemonía que se remontaba a 1874 y que sólo se había interrumpido entre 1967 y 1971. En las elecciones de noviembre de 1978 batió al aspirante republicano, A. Lynn Lowe, con el 63,3% de los votos y en enero de 1979 tomó posesión del cargo en sustitución de David Pryor. A sus 32 años, Clinton se convirtió en el más joven gobernador de la Unión.

En sus años como gobernador del estado que en los años cincuenta fue el paradigma de la batalla por la integración de la población de color, Clinton adquirió una dilatada experiencia política y gestora. En su primer mandato se mostró muy activo, mejorando el sistema educativo —quizá su mayor fijación— y la red de vías de comunicación del estado. Pero en 1980 una serie de medidas impopulares, como la subida del impuesto de matriculación de vehículos, y la imagen de mujer independiente y enérgica proyectada por Hillary, inaceptable para los tradicionalistas, le hicieron perder la reelección en 1980 ante el republicano Frank D. White, un empresario recién llegado a la política que presentó a su adversario como el típico demócrata arrogante, amigo del despilfarro del dinero público y del gran gobierno.

Este revés no afectó a las ambiciones de Clinton. Regresó a la abogacía privada en un bufete a nombre de terceros dispuesto a recuperar el cargo político en la siguiente convocatoria, para lo que escoró su discurso a posiciones centristas susceptibles de atraer a más electores. En efecto, en noviembre de 1982 venció a White con el 55% de los sufragios y en enero de 1983 inició un segundo mandato que se prolongaría hasta 1992 tras las reelecciones sucesivas de 1984, 1986 y (después de que el período se extendiera a los cuatro años) 1990. Clinton reanudó la labor de su primer mandato e impulsó un conjunto de medidas para elevar los niveles estatales en educación, empleo e integración de mujeres y minorías raciales en la administración.

Su verdadera proyección a nivel federal empezó en agosto de 1986 como vicepresidente de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA). Esta dirección le permitió divulgar sus ideas sobre la reforma educativa y del sistema de protección social (welfare state) en los estados. Cuando en agosto de 1987 cesó como segundo de la NGA, muchos pensaron que se iba a presentar a las primarias del DP para la elección presidencial de 1988, pero no fue así; en las elecciones de aquel año prestó su apoyo al nominado Michael Dukakis, quien perdió ante el pretendiente del Partido Republicano (RP) y vicepresidente con Ronald Reagan, George Bush. El mismo año 1988 Clinton fue elegido presidente de la NGA y en 1990 cofundó el Consejo del Liderazgo Demócrata (DLC), una coalición de elementos moderados y conservadores del DP partidaria de desplazar el partido al centro ideológico como medio para arrebatar la Casa Blanca en 1992. A esas alturas, Clinton se había hecho un hueco entre los pesos pesados del partido y el 3 de octubre de 1991, un tanto tarde, en opinión de los observadores, hizo el anuncio: se presentaba candidato a las primarias demócratas para la nominación presidencial, en la que tendría que competir con los renombrados Paul Tsongas, Bob Kerrey, Tom Harkin o Jerry Brown.

3. La campaña presidencial de 1992

Desde la precampaña Clinton hizo gala de un entusiasmo contagioso que se nutría de sus convicciones en las materias educativa, laboral y sanitaria. Pero en el recorrido topó con todo tipo de obstáculos, oportunamente sacados a colación, en torno a facetas discutibles de su vida privada. A comienzos de 1992 la prensa sensacionalista divulgó pruebas que parecían confirmar las manipulaciones de Clinton para librarse de Vietnam, así como las confesiones de una antigua conocida suya, Gennifer Flowers, sobre su relación amorosa con él durante 12 años. Esta imputación agitó el espectro de un nuevo escándalo a lo Gary Hart (el precandidato demócrata que vio arruinada su carrera electoral en 1987 por confesar su relación con una modelo), pero, como iba a suceder después con otras informaciones sobre las reiteradas infidelidades conyugales de Clinton, Hillary hizo una defensa cerrada de su matrimonio y evitó que el alboroto creciera hasta derruir la expectativa de su esposo.

Todas estas revelaciones le encasquetaron a Clinton el mote de Slick Willie ("Willie el Escurridizo"), en referencia a su maña para eludir responsabilidades y ocultar pasajes turbios de su vida, y le hicieron quedar segundo en la primaria de New Hampshire el 18 de febrero. Pero en los meses siguientes remontó sus posibilidades primaria tras primaria, hasta llegar a la Convención Nacional Demócrata en Nueva York el 13 de julio de 1992 con el mayor número de delegados, por encima del senador Tsongas. El 16 Clinton fue aclamado candidato demócrata a la Presidencia y al dia siguiente, con el compañero de lista para la vicepresidencia que había elegido, el senador por Tennessee Al Gore, arrancó su campaña con una gira nacional.

Clinton basó su aspiración en una plataforma centrista bastante desideologizada, insistiendo en el concepto de New Democrat, un democratismo de nuevo cuño como gancho para capturar votos de segmentos sociales mucho más amplios que los encuadrados en las clientelas partidistas tradicionales. Disponía de factores objetivos de argumentación contra Bush: el presidente que había ganado la guerra del Golfo y hecho gala de una talla de estadista internacional, había descuidado la economía hasta el extremo de cerrarse 1991 con una recesión del 0,7% del PIB.

Tras las fanfarrias posbélicas, en 1992 el país descubrió que el crecimiento de los años ochenta había sido especulativo, improductivo, con una inversión y un consumo financiados a crédito y a costa de un endeudamiento generalizado. Las políticas antisociales de Reagan y Bush habían atacado el poder adquisitivo de muchos millones de estadounidenses y aumentado las diferencias entre las rentas altas y bajas. El sistema presentaba graves deficiencias, como la paradoja de que los gastos sanitarios consumieran el 14% del PIB cuando el país tenía una red de protección social que ni de lejos podía compararse a las de Europa Occidental.

Como remedio, Clinton propuso una batería de medidas que deberían relanzar el crecimiento, restañar las economías deterioradas de una extensa clase media temerosa de perder el empleo y no poder afrontar las deudas, acelerar la creación de empleo y otorgar oportunidades educativas y sanitarias para todos. En particular, delineó una ambiciosa reforma sanitaria para extender la cobertura mínima a todos los ciudadanos del país, que empezaría con la exigencia a las empresas de una mayor contribución en los costes de asegurar a sus asalariados. Clinton no explicó de dónde sacaría el dinero para finaciar tan costoso proyecto, máxime teniendo en cuenta que en la Social Security, el sistema de cotizaciones para asegurar las pensiones por jubilación o invalidez y el seguro médico, sólo participaba el 15% de la población

El equipo demócrata, empleando las más novedosas técnicas del marketing electoral, articuló una inteligente campaña centrada en la juventud y el dinamismo del candidato, explotando su remembranza kennedyana, repleta de mensajes entusiastas de regeneración social y de guiños a las mujeres (postura favorable al aborto, defendido sin tapujos por Hillary), los afroamericanos y otras minorías raciales, y al colectivo de gays y lesbianas, un grupo de presión nada desdeñable al que prometió su aceptación sin reservas en las Fuerzas Armadas. De esta manera, hicieron fortuna eslóganes como "es la economía, estúpido !", o "poned a la gente primero". Además, los responsables de la campaña demócrata se adelantaron a las andanadas del RP robándole numerosos argumentos de su repertorio clásico, como la reducción de la administración federal, la firmeza contra la criminalidad o la demanda de responsabilidad individual frente a la espera pasiva de la providencia del Estado. Clinton propuso también un acuerdo bipartidista negociado en el Congreso para la reducción del déficit en cuatro años, así como un presupuesto de defensa multianual que permitiera destinar fondos a la financiación de los programas económicos.

Dejando claro que el apartado socioeconómico sería lo prioritario para su administración, sobre política exterior se limitó a apuntar una continuidad con respecto a la etapa Bush: freno a la proliferación de armas de destrucción masiva, cooperación con Rusia y otros estados ex soviéticos para reducir el arsenal nuclear heredado de la extinta superpotencia, implicación en el proceso de paz de Oriente Próximo y conclusión de una serie de negociaciones bilaterales y multilaterales sobre integración comercial. La impresión general era que Clinton consistía básicamente en un candidato prefabricado para el consumo de los electores, que anteponía la imagen al contenido, gracias a un elenco de técnicas que marcarían un antes y un después en las campañas presidenciales de Estados Unidos y otros países del mundo.

Los méritos propios más los desmerecimiento del contrario (varios analistas valoraron la campaña de Bush como la más mediocre que recordaban) otorgaron a Clinton la victoria. El 3 de noviembre de 1992, con el 43,3% de los votos populares y los 370 votos electorales de 32 estados, se impuso a Bush (37,7% de los votos) y al populista independiente Ross Perot (19%). Se trató del primer triunfo de un demócrata en la carrera por la Casa Blanca desde el obtenido por Carter en 1976 y el más abultado desde el de Lyndon Johnson en 1964, aunque la irrupción de Perot como tercero en discordia convirtió a Clinton en el primer candidato desde Nixon en 1968 en llegar al poder con menos del 50% de los votos populares. El DP renovó también su mayoría en el Congreso, con 259 de los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 57 de los 100 del Senado.

El 20 de enero de 1993 Clinton prestó juramento como 42º presidente de Estados Unidos, el más joven desde Kennedy y el primero nacido después de la Segunda Guerra Mundial. En su discurso inaugural, estudiado para que Clinton recordara en todo la estampa de Kennedy, anunció la "renovación" de América" y prometió un "cambio dramático" para luchar contra los vicios de la clase política, una terminología que recordaba la Nueva Frontera proclamada por el mandatario asesinado en 1963.

4. Los contratiempos del primer bienio en la Casa Blanca

En las semanas y meses posteriores a su estreno Clinton acumuló un rosario de actuaciones contradictorias y de pasos en falso, que socavaron su popularidad y desencantaron a muchos votantes de noviembre. Empezó aprobando disposiciones ligadas a sus promesas de campaña: levantamiento de las restricciones al aborto; nombramiento de Hillary, que no estaba dispuesta a adoptar el papel ornamental conferido a las primeras damas, responsable de la comisión encargada de la reforma de la sanidad (a nadie escapaba que iba a convertirse en la principal consejera extraoficial de Clinton); y un paquete de medidas para reducir los privilegios fiscales de los lobbies de la adminitración federal.

El 16 de abril, en un gesto sin precedentes, recibió una delegación de gays y lesbianas en la Casa Blanca, pero su prometida integración en las Fuerzas Armadas, a la que eran abrumadoramente hostiles el alto mando militar y la derecha política, quedó limitada en julio a un ingreso de tapadillo: los homosexuales podrían portar el uniforme, ya que ni se les preguntaría sobre su condición ni se les expulsaría de saberse aquella, pero no podrían hacerla pública. La componenda con los militares recibió el nombre de "no preguntar, no decir, no perseguir". Por otro lado, el presidente y su equipo incurrieron en algunos episodios de frivolidad (como detener el tráfico de dos pistas del aeropuerto de Los Ángeles para que un peluquero le hiciera un arreglo de pelo que encima costó 200 dólares) y suscitaron sospechas de amiguismo con los nombramientos en la administración. Estos errores de imagen provocaron más irritación por su torpeza que por su trascendencia, y Clinton trató de subsanarlos despidiendo a su inexperto director de comunicaciones, George Stephanopoulos.

A la sensación de caos e inconsistencia contribuyeron los dos nombramientos fallidos para el importante puesto de fiscal general, que finalmente lo asumió Janet Reno después de que sus predecesoras tuvieran de renunciar al descubrirse que contrataron a inmigrantes ilegales para el servicio doméstico. En el día 100 de su mandato Clinton suspendió en los sondeos de opinión, desgaste prematuro que generó comentarios sobre una "presidencia fracasada" o el "peligro de carterización".

En su primer discurso sobre el estado de la unión, el 17 de febrero, Clinton anunció subidas de impuestos sobre las que no se había pronunciado en la campaña. El presidente presentó a las cámaras para su aprobación un plan económico quinquenal que contemplaba reducciones presupuestarias por valor de 505.000 millones de dólares, compensadas con alzas fiscales y austeridad en el gasto público. La primera medida descansaba en gravaciones sustanciales sobre las rentas superiores a los 200.000 dólares anuales, gravaciones mínimas sobre las rentas superiores a los 20.000 dólares (la gran mayoría) y desgravaciones a las inferiores a esa cantidad. La segunda medida iba a suponer la congelación de la contratacion de funcionarios y la baja de 250.000 empleados en las nóminas de la administración federal (ambas encuadradas en el Programa "Gobierno eficiente"), la eliminación de determinadas prestaciones del programa Medicare de atención sanitaria a la tercera edad y los discapacitados, y recortes en los gastos de Defensa. Los objetivos eran dos: avanzar en la disminución del déficit público, que había sido del 4,8% del PIB en 1992, y obtener fondos para crear millones de puestos de trabajo y financiar la reforma del sistema de salud.

El 1 de abril Clinton obtuvo del Cogreso el visto bueno del borrador del plan (en un respiro tras semanas de tropiezos). El 6 de agosto fue aprobado por la Cámara de Representantes por 218 votos contra 216 y al día siguiente por el Senado por un sólo voto de diferencia. Clinton, eufórico de su primer éxito, alardeó de que se habían sentado las bases de la "renovación del sueño americano". Pero no se ocultaba que numerosos congresistas demócratas habían votado con los republicanos, y lo que era más trascendente, en la transacción Clinton hubo de aparcar de momento la implantación del seguro por enfermedad universal.

Los insultos vertidos en junio de 1993 por un general de la Fuerza Aérea —que fue fulminantemente sancionado— en un banquete en Holanda, donde se despachó a gusto llamándole "gay-loving" ("amante de homosexuales"), "pot-smoker" ("fumador de porros") y "draft-dodging womanizer" ("mujeriego prófugo del Ejército"), no sólo hizo trascender la animosidad existente contra Clinton en el seno de las Fuerzas Armadas, sino que expresaba lo que de él pensaban sectores ultraconservadores a lo largo y ancho del país. Como luego los hechos iban a probar, desde el principio se fraguaron intentos de descabalgar a toda costa a un presidente visto como un peligroso liberal (en el sentido local del término, equiparable a izquierdista) decidido a apretar las tuercas al contribuyente, influenciable por las minorías y los lobbies progresistas, mendaz y carente de cualquier moralidad por su propensión a las aventuras extraconyugales y a codearse con la farándula de Hollywood.

A lo largo de 1994, la resistencia a las prometidas "revoluciones" socioeconómicas de Clinton tomó la forma de una contraofensiva en toda regla capitaneada por los republicanos, pero en la que tomaron parte no pocos demócratas conservadores. Pese a la encendida defensa del proyecto ante los congresistas por Hillary Clinton, la reforma sanitaria pasó a mejor vida en septiembre de 1994. Este sonado fracaso fue el paradigma de un Clinton habilidoso para sacar adelante pequeños avances con negociaciones a varias bandas, al precio de renunciar a los grandes compromisos. Otra lectura le presentaba como un político incapaz de tomar una decisión relevante por miedo a malquistarse con cualquiera de los abundantes sectores ideológicos del establishment, poderes fácticos no políticos y grupos de presión sociales, y como un diletante que con sus apaños salomónicos sólo conseguía irritar a la mayoría.

En marzo de 1994 al presidente le estallo el escándalo financiero Whitewater. El suicidio en julio de 1993 del asesor presidencial Vincent Foster, amigo de Clinton desde la infancia, dio pie a una investigación judicial sobre los vínculos de oficiales de la Casa Blanca con las directivas de la sociedad inmobiliaria Whitewater, de la que los Clinton fueron accionistas antes de que quebrara, y de la caja de ahorros Madison Guaranty, que también quebró. La justicia investigó si la Madison había derivado ilegalmente fondos a la Whitewater y a las campañas electorales en Arkansas de Clinton, que como gobernador supuestamente habría empleado su influencia para forzar esas transacciones. El bufete de abogados de Hillary también apareció relacionado en la trama. El 30 de junio el fiscal especial Robert Fiske descargó de toda responsabilidad a los funcionarios de la Casa Blanca, pero sobre el matrimonio Clinton seguirían flotando las secuelas del turbio asunto. A mayor abundamiento, también en 1994 Clinton fue acusado de acoso sexual por una antigua funcionaria del estado de Arkansas, Paula Jones.

5. Un debut internacional de bajo perfil: Irak, Somalia, Bosnia

La política exterior de la nueva administración tardó en presentar una traza convincente, ya que pareció atrapada en la vacilación sobre si atenerse a la prioridad doméstica enfatizada en la campaña o asumir las responsabilidades inherentes a la principal potencia mundial. Los think tank de la Casa Blanca pregonaron el concepto de "reparto de carga" (burden share), o división de tareas, según el cual a una serie de países y organizaciones regionales les correspondía vigilar la seguridad de su área de influencia, reservándose Estados Unidos las grandes intervenciones internacionales, bien para defender intereses vitales propios que estuviesen en juego, bien para corregir un desequilibrio geopolítico de consideración (la campaña contra Irak en 1991 por la invasión de Kuwait fundía ambas motivaciones).

Estados Unidos apoyaba los esfuerzos de la ONU en la paz y seguridad mundiales, pero como organización debería reformarse en profundidad, recortando gastos y partidas (empezando por la cuota de Estados Unidos) y limitando sus ambiciones supranacionales. Eran las condiciones para que el país saldara sus millonarios pagos atrasados, una morosidad que justamente había contribuido a agravar los problemas de la ONU para financiar las costosas operaciones de mantenimiento de la paz. Así, el 5 de mayo de 1994 Clinton aprobaría una directiva que impedía el envío de cascos azules estadounidenses a cualquier escenario en el que los intereses nacionales no estuvieran directamente amenazados. Estas consideraciones fueron decisivas para que en 1996 Estados Unidos vetara la reelección del egipcio Boutros Boutros-Ghali al frente de la Secretaría General de la ONU y avalara la candidatura del ghanés Kofi Annan, sensible a sus pretensiones.

La reluctancia inicial de Clinton a desempeñar el papel de gendarme planetario (expresada en el anuncio temprano del cierre de decenas de bases militares en Europa y la repatriación de miles de soldados) fue interpreteda por los aliados europeos y asiáticos como el repliegue estratégico de una superpotencia abstraída en sus problemas internos. Si Reagan había pasado a la historia como un intervencionista unilateralista, y Bush como como un intervencionista aún más activo, pero abierto a la consulta multilateral, Clinton empezó como un no intervencionista multilateralista. Paradójicamente, al cabo de ocho años iba a terminar convertido en el presidente más intervencionistas desde la Segunda Guerra Mundial, pero en 1993 el distintivo era el retraimiento frente los escenarios de crisis, dándo pábulo a sombrías predicciones sobre la instalación duradera de un "nuevo desorden internacional" por falta de liderazgo.

Clinton había heredado de Bush, que se había despedido con una frenética actividad internacional para dar lustre a su currículum de vencedor de la Guerra Fría, el conflicto inacabado con Irak, la intervención militar con carácter humanitario en Somalia (Operación Devolver la Esperanza, Restore Hope) y una guerra civil en Bosnia-Herzegovina a la que Estados Unidos venía asistiendo desde la barrera. La administración Clinton mantuvo la línea de dureza contra el régimen de Saddam Hussein, condicionando cualquier levantamiento del embargo decretado por el Consejo de Seguridad de la ONU al cumplimiento estricto de sus resoluciones prohibiendo la investigación y el desarrollo de armas de destrucción masiva. La presión combinada de sanciones draconianas y ataques punitivos de cuando en cuando (el más contundente fue la campaña de bombardeos Zorro del Desierto, en diciembre de 1998) fueron tomando el cariz de una liquidación física del molesto dictador irakí, quien se las arregló para salir airoso de todos los envites, incluidos los complots contra su vida financiados por la inteligencia estadounidense, y prolongar el juego interminable del gato y el ratón.

Pero entre tanto, muchos miles de civiles, la mayoría niños, pagaban con su vida la penuria de productos de primera necesidad provocada por el embargo. La insistencia en enfocar la cuestión de Irak como un asunto particular, convirtiendo el Consejo de Seguridad de la ONU en una caja de resonancia de las decisiones de Estados Unidos o eludiéndolo lisa y llanamente, terminó por irritar a los países árabes, luego a Rusia y China y finalmente a los aliados europeos, con Francia a la cabeza. A finales de la década, sólo seguía aliado a Estados Unidos en la preemiencia del tratamiento militar el Reino Unido del primer ministro Tony Blair, en esto y en prácticamente todo lo demás, el único estadista en el que Clinton siempre podía confiar, encontrar apoyos y felicitaciones.

La crisis de Somalia constituyó para la administración Clinton un escarmiento y el prototipo de intervención exterior que no debía repetirse. Desplegados en un país desconocido y hostil, sin mandato claro y sin estrategia militar, los 25.000 soldados enviados en diciembre de 1992 como la columna vertebral de la Fuerza Operativa Unificada (UNITAF), aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar que la ayuda humanitaria se distribuyera a las víctimas del hambre, se vieron enzarzados en una guerra sin frentes y altamente peligrosa.

Los desastrosos combates en Mogadiscio el 3 y el 4 de octubre de 1993, cuando 500 somalíes y 18 soldados de operaciones especiales perecieron en el curso de una operación contra la milicia del señor de la guerra Muhammad Farah Aydid, resultaron decisivos para que Clinton, muy perjudicado por las imágenes de los cadáveres de los soldados arrastrados por la turbamulta enardecida, ordenara la retirada general del avispero somalí. El 25 de marzo de 1994 reembarcaron las últimas tropas, que iba a regresar el 28 de febrero de 1995 exclusivamente para cubrir la evacuación de los cascos azules pakistaníes de la ONU (a cuya misión de mantenimiento de la paz, ONUSOM, la UNITAF había transferido el mando el 4 de mayo de 1993), en una presurosa operación, Escudo Unificado (Unified Shield), de tres días de duración. La intromisión humanitaria en Somalia se cerró, pues, con fracaso total.

La lección de Somalia robusteció el acoquinamiento frente a la carnicería que estaba teniendo lugar en Bosnia, donde las fuerzas serbias locales, teledirigidas por el poder serbo-yugoslavo, libraban una violenta guerra étnica contra los partidarios del Gobierno de Sarajevo, musulmanes en su mayoría. Las dudas de Clinton sobre qué hacer en Bosnia fueron las más intensas y duraderas de su primer mandato, ya que el gabinete estaba dividido: el Departamento de Estado, con Warren Christopher a la cabeza, consideraba que ese era un asunto básicamente de los europeos y Estados Unidos no debía intervenir, posición que no compartía, por ejemplo, el vicepresidente Gore. La falta de una postura clara de Estados Unidos desorientó a unos estados europeos ya de por sí vacilantes y renuentes a arriesgar en Bosnia más allá de la coartada humanitaria.

La implicación formal de Estados Unidos en el conflicto se produjo el 10 de febrero de 1993 con un plan complementario al plan de paz Vance-Owen, que apostaba por el reforzamiento del embargo a Yugoslavia y jugaba con la posibilidad de una intervención directa contra los serbios o el levantamiento del embargo de armas a los musulmanes, una alternativa ésta que contaba con fervientes valedores en el Congreso. Pero al detectar que las advertencias de Clinton no tenían fundamento, el líder serbobosnio, Radovan Karadzic, y su patrocinador en Belgrado, el presidente serbio Slobodan Milosevic, prosiguieron sus objetivos militares inseparables de una limpieza étnica de cariz genocida, conformando una suerte de hechos consumados sobre el terreno que los sucesivos planes de paz de los aliados occidentales y Rusia subrayaban pasivamente. La inconsistencia de Estados Unidos, movedizo casi caóticamente entre la cautela y la acción, vino a subrayar la impotencia de la comunidad internacional frente a los inauditos desmanes cometidos contra la población civil en Bosnia.

El Gobierno Clinton se contentó durante dos años con contener el conflicto dentro de las fronteras bosnias (aportando, en una rara excepción, el grueso de los cascos azules de la misión de la ONU en Macedonia, UNPREDEP), enviar ayuda humanitaria, promover la creación de "zonas de seguridad", "zonas de exclusión" y otras medidas nominales de protección de enclaves musulmanes, o reconciliar a éstos con los bosniocroatas, que venían librando su guerra particular. La creación el 18 de marzo de 1994 en Washington ante Clinton de la Federación de Bosnia-Herzegovina por los presidentes bosnio Alija Izetbegovic y croata Franjo Tudjman fue de hecho el primer éxito de la diplomacia estadounidense, pero el anuncio el 12 de noviembre de que los buques de Estados Unidos dejaban de vigilar el embargo de armas a Sarajevo complicó las relaciones en el seno del Grupo de Contacto con Rusia y los aliados europeos.

6. Implicación y tenacidad: Haití, Palestina, Corea, Irlanda del Norte

Las primeras visitas de relieve a Washington tras la asunción de Clinton fueron las del primer ministro canadiense Brian Mulroney (4 y 5 de febrero), el primer ministro británico John Major (23 a 25 de febrero), el presidente francés François Mitterrand (9 de marzo), el primer ministro israelí Yitzhak Rabin (15 a 17 de marzo), el canciller alemán Helmut Kohl (25 y 26 de marzo), el presidente egipcio Hosni Mubarak (3 a 6 de abril) y el primer ministro japonés Kiichi Miyazawa (15 a 17 de abril).

La administración Clinton se estrenó sin saber tampoco muy bien qué hacer con el conflicto de Haití. El derrocamiento por los militares en octubre de 1991 del presidente demócraticamente elegido Jean-Bertrand Aristide, además de un desafío al compromiso verbal con la estabilidad y la democracia en el continente, había dado lugar a una violenta represión en el país con la consiguiente crisis de refugiados, que Estados Unidos hubo de acoger en la base de Guantánamo. El humillante desembarco fallido de la Misión de la ONU (MINUH), que incluía a numerosos efectivos de Estados Unidos, en octubre de 1993 y la ineficacia de las sanciones a la junta militar para que respetara los acuerdos previamente firmados, empujaron a Clinton a imponer por la fuerza los acuerdos interpartidistas y el retorno de Aristide al poder.

El 19 de septiembre de 1994 un contingente de 21.000 soldados, casi todos de Estados Unidos, autorizado por la ONU y denominado Fuerza Multinacional (FMN), invadió Haití sin encontrar ninguna resistencia en una operación que recibió el expresivo nombre de Restaurar la Democracia (Restore Democracy). La policía y milicias leales a los golpistas fueron fácilmente desarmadas, y el 15 de octubre Aristide regresó triunfalmente a Puerto Príncipe en un avión fletado por el Departamento de Estado y reasumió las funciones de las que había sido despojado tres años atrás. Se trató de la primera vez que Estados Unidos invadía un país del continente para imponer a un presidente elegido democráticamente que, a mayor abundamiento, era un ex salesiano adepto a la teología de la liberación bien conocido por sus diatribas antiimperialistas cuando se opuso a las dictaduras derechistas de su país en los años ochenta. La FMN transfirió el mando a la MINUH el 31 de marzo de 1995 (en una ceremonia en Puerto Príncipe a la que asistió Clinton), pero Estados Unidos mantuvo 2.400 soldados para asegurar la paz hasta la celebración de nuevas elecciones.

Clinton mostró desde el principio un interés especial por el tortuoso proceso de paz en Oriente Próximo, del que Estados Unidos era principal apoderado desde su arranque en la Conferencia de Madrid en octubre de 1991. La implicación decidida, movilizando la diplomacia y tentando a las partes con una elección valiente de los "dividendos de la paz", resultó fundamental para la firma de la Declaración de Principios sobre los Acuerdos del Autogobierno Interino palestino entre la OLP e Israel el 13 de septiembre de 1993 en Washington, donde Yasser Arafat y Rabin escenificaron un Camp David palestino-israelí con un exultante Clinton incitando y logrando el histórico apretón de manos entre ambos líderes.

En los años siguientes Clinton, reclamado como tutor de los encuentros por todas las partes, perserveró para que los israelíes hiciese la paz con los palestinos, los jordanos y los sirios, que alcanzaron sus principales acuerdos en las instalaciones y facilidades puestas por Estados Unidos. Pero muchas veces se tuvo la sensación de que Clinton mostraba más interés en su ubicuidad en la instantánea para la historia que en el arreglo satisfactorio para todos. Esta prioridad telegénica fue evidente en el frente palestino-israelí, el más complicado y volátil de todos, máxime cuanto que era la UE y no Estados Unidos quien encabezaba las ayudas económicas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) presidida por Arafat. En general, Estados Unidos contempló con frialdad las gestiones europeas —concretamente, las francesas— de mediación, que, por otra parte no podían, competir en capacidad de influencia.

La determinación de Clinton de no marcharse de la Casa Blanca sin arrancar el acuerdo de paz final entre la ANP e Israel no cuestionó el hecho de ser el presidente de Estados Unidos más proisraelí de la historia, ya que reparó y fortaleció las relaciones especiales con el Estado judío (en 1991 Bush le amenazó con cortar el grifo financiero si no acudía a negociar a Madrid). Así, Estados Unidos mostró una paciencia ilimitada con la intransigencia negociadora del primer ministro Binyamin Netanayahu (1996-1999), vetó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU más duras con la represión de los palestinos y asumió lo esencial de las tesis de su sucesor Ehud Barak (1999-2001) durante la segunda intifada palestina.

Clinton visitó con frecuencia la zona. Del 25 al 28 de octubre de 1994 estuvo en Egipto, Jordania (primera visita de ese nivel al rey Hussein desde 1978), Siria (primera a Damasco desde 1974 y motivo para el segundo de los tres encuentros oficiales de Clinton con el presidente Hafez al-Assad, siendo los otros los celebrados en Ginebra el 16 de enero de 1994 y, poco antes de su fallecimiento, el 26 de marzo de 2000), Israel (que no conocía la visita de este tipo desde 1979), Kuwait y Arabia Saudí. El 13 de marzo de 1996 asistió a una cumbre multilateral antiterrorista en la localidad egipcia de Sharm El Sheikh y pasó de nuevo por Israel el día 14. Del 12 al 15 de diciembre de 1998 prestó otra visita al Estado judío que esta vez incluyó la autonomía palestina, con paradas en Gaza, Belén y Erez. El día 14 Arafat tributó en Gaza un recibimiento triunfal a Clinton y en su comparencia ante el Consejo Nacional Palestino le escenificó la remoción de las cláusulas de la Carta Nacional Palestina alusivas a la destrucción del Estado de Israel. El dirigente palestino se apresuró a interpretar la visita de Clinton como una aceptación tácita por Estados Unidos de un futuro Estado palestino, aunque meses después éste le pediría que postergara la proclamación unilateral del mismo para no perjudicar las negociaciones con Israel sobre la retrocesión de nuevos territorios cisjordanos a la ANP.

Hasta el final de su mandato, Clinton se reunió con Barak y Arafat en diversas ocasiones, dentro y fuera de Estados Unidos. En añadidura, en 1999 atendió los funerales del rey Hussein en Ammán, el 8 de febrero, y del rey Hasan II de Marruecos en Rabat, el 25 de julio (en la primera estancia de un mandatario estadounidense en el país magrebí desde 1959), ocasiones que aprovechó para entrevistarse con los principales actores del proceso de paz regional.

La mayor preocupación exterior de la administración Clinton en sus primeros años fue Corea del Norte. El último reducto mundial del comunismo más ortodoxo se encontraba en una situación crítica como consecuencia de la desaparición de la URSS, su principal proveedor, y el derrumbe del sistema de economía planificada, y no dudo en aumentar las tensiones en la península coreana para llamar la atención sobre su situación y obtener ayudas. El riesgo de una deflagración en la península, quizá con ingenios nucleares de por medio, era elevado, así que Washington se implicó a fondo en la desactivación de una crisis de dimensión internacional. El 12 de junio el dictador norcoreano, Kim Il Sung, aceptó volver al TNP, lo que sugirió que la finta había sido al mismo tiempo un intento de sondear el compromiso de Estados Unidos en la defensa de Corea del Sur y una advertencia al primer país para llegar a arreglos en materias de economía y seguridad, de los que tan desesperadamente estaba necesitado.

La persistente negativa de Pyongyang a permitir la inspección provocó una nueva crisis con la AIEA el 21 de marzo de 1994, respondida por Estados Unidos con la reanudación de las maniobras militares con Corea del Sur y el inicio de consultas en la ONU para aplicar un embargo económico al Norte, que sería finalmente impedido por China. Kim reaccionó con extrema agresividad mientras la agencia de noticias norcoreana aseguraba la inminencia de la guerra. La oportuna mediación del ex presidente Carter, que se reunió con Kim en Pyongyang el 18 de junio siguiente, desactivó la crisis.

Pyongyang aceptó las inspecciones por la AIEA de los primitivos y peligrosos reactores de grafito y la congelación de su programa nuclear. A cambio, Washington se comprometió a liderar un consorcio internacional, denominado Organización para el Desarrollo de la Energía en la península Coreana (KEDO), con la misión de construir y entregarle dos plantas nucleares de agua ligera —más seguras y menos susceptibles de explotarse para usos no civiles—, y de proveerle con 500.000 tn³ de petróleo bruto al año para subvenir las necesidades energéticas en el período transitorio. Estados Unidos, que asumiría los costes, estimados en 4.000 millones de dólares, junto con Corea del Sur y Japón, accedió también a establecer en su momento las relaciones diplomáticas. Luego de algunas incertidumbres por el cambio de liderazgo en Corea del Norte (sustitución de su padre fallecido por Kim Jong Il), el 21 de octubre de 1994 Estados Unidos firmó en Ginebra un acuerdo que formalizaba las decisiones de la reunión Carter-Kim Il Sung, de manera que la KEDO pudo ponerse en marcha el 16 de diciembre.

Un conflicto mucho más localizado (y menos arriesgado) en el que Clinton se envolvió fue el de Irlanda del Norte. Bien en el curso de sus dos giras por las islas, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1995 y del 3 al 5 de septiembre de 1998 (con paradas en Londres, Londonderry, Belfast, Omagh, Armagh, Dublín y Limerick), bien en las recepciones en Estados Unidos, Clinton instó a los líderes republicanos y unionistas que desterraran los argumentos violentos y se integraran en el proceso de paz y de restauración autonómica lanzado en 1993 por los gobiernos británico e irlandés. Otro buen ejemplo de la fórmula incentivos económicos más intercesión diplomática, las evidentes simpatías republicanas de Clinton (los católico-irlandeses le tributaron unos recibimientos extremadamente cálidos) levantaron no obstante las suspicacias de los partidos unionistas protestantes.

7. Prelación de lo comercial sobre lo militar en el liderazgo mundial

Fue en la faceta económico-comercial de las relaciones exteriores donde Clinton y su administración presentaron una línea indudable en el primer bienio en el poder. Como si fuera la fórmula para conciliar los objetivos del desarrollo interior con los de la hegemonía exterior, el Gobierno Clinton lanzó una ofensiva en toda regla para la apertura de los mercados de bienes y servicios en distintas partes del mundo. Las batallas más inmediatas eran los dos grandes proyectos de desarme arancelario heredados de la administración Bush y en fase de negociación: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

Sobre estas cuestiones a Clinton le resultó más facil alcanzar un consenso bipartidista en el Congreso, donde prosperó su convicción de que la apuesta por la competitividad en los mercados mundiales capitaneada por Estados Unidos sólo traería beneficios al país, en forma de crecimiento interno y de salvaguardia del liderazgo internacional. El TLCAN recibió el visto bueno del legislativo el 17 de noviembre de 1993 y pudo entrar en vigor el 1 de enero de 1994. La Ronda Uruguay fue cerrada en Ginebra por 117 países el 15 de diciembre siguiente un día después de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desbloquearan las negociaciones en los sectores conflictivos.

El país americano hubo de ceder ante los europeos en el mantenimiento de su proteccionista Política Agraria Común (PAC) y la no consideración de los productos audiovisuales, uno de los instrumentos de la penetración cultural estadounidense en todo el mundo, como simples mercancías libres de barreras. Pero el arreglo se consideró globalmente positivo, pues Estados Unidos iba a progresar más que otros países en la penetración de mercados por sus ventajas de partida, consiguió reglamentar los aspectos comerciales de los derechos de la propiedad intelectual (con la mirada puesta en el floreciente pirateo de productos audiovisuales e informáticos en Extremo Oriente) y, algo fundamental, se reservó contestar unilateralmente actuaciones comerciales que juzgara lesivas para sus interereses, un instrumento de presión formidable frente a dinámicas agresivas de los competidores.

Así las cosas, las cámaras del Congreso aprobaron los acuerdos del GATT el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 1994, preparando el camino para la puesta en funcionamiento el 1 de enero de 1995 de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta institución, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los Siete países más industrializados (G-7), aportaría sus funciones en el fomento de un "desarollo duradero" (sustainable development) global útil a los intereses de Estados Unidos.

Se ha dicho que la gran crisis financiera de México en diciembre de 1994 fue el banco de pruebas de un giro en la política exterior de Estados Unidos, por el que la asistencia económica del Departamento del Tesoro contaba más que la diplomacia del Departamento de Estado. Para evitar que el país vecino colapsara por la fuga masiva de capitales y el derrumbe del peso, con la temible perspectiva de disturbios y una avalancha de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, Clinton decidió una operación de rescate internacional que, coordinada por el FMI y encabezada por Estados Unidos, que aportó la mitad de la ayuda, inyectó en México 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad. El arriesgado empréstito dio resultado: México, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, estabilizó su mercado financiero y devolvió hasta el último dólar fiado, aquietándose el epicentro de un terremoto que hizo sentir sus efectos allende sus fronteras. La actuación con México se repitió con Indonesia en 1997 y con Rusia en 1998, pero aquí la patente de "invertir en estabilidad" ya no satisfizo todas las expectativas, al menos a corto plazo.

A medida que avanzó su presidencia, Clinton desarrolló dos obsesiones: una, detener la proliferación nuclear y las inciertas asechanzas terroristas de países y grupos hostiles a la hegemonía de Estados Unidos; la otra, conquistar mercados comerciales como fórmula para extender la influencia estadounidense en el mundo. En 1994, de los tres grandes espacios de integración comercial (con abismales diferencias entre sí en cuanto a grado evolutivo) que existían en el mundo, Estados Unidos estaba presente en dos, justamente los más recientes, que tomaron cuerpo en la era Clinton: el ya comentado TLCAN y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Esta organización fundada en noviembre de 1989 celebró su primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Seattle el 19 y 20 de noviembre de 1993, y hasta 1998 creció dando cabida a casi todos los estados ribereños principales, incluídos todos los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), más China, Rusia, Japón, Corea del Sur, Australia, México y Chile.

Con Clinton, Estados Unidos entendió la APEC como un instrumento para impedir la creación de una Asia fortaleza del estilo de la UE en Europa a partir de una organización tan dinámica como la ASEAN. Significativamente, su administración frustró la iniciativa del primer ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad, de crear una Reunión Económica del Este Asiático (EAEC) porque el concepto prenunciaba un organismo de cooperación económica sobre criterios geográficos y étnicos, cerrado a los países ribereños desarrollados de Occidente. En particular, a Clinton le resultaba intolerable la idea de una estructura económica en Asia en la que estuvieran Japón y Corea del Sur, y no Estados Unidos.

Después de Seattle, Clinton asistió a las siguientes cumbres anuales de la APEC: II, en Bogor, Indonesia (15 de noviembre de 1994); IV, en Manila, Filipinas (25 de noviembre de 1996); V, en Vancouver, Canadá (24 y 25 de noviembre de 1997); VII, en Auckland, Nueva Zelanda (12 y 13 de septiembre de 1999); y VIII, en Brunei (15 y 16 de noviembre de 2000). Estados Unidos sólo no era miembro del mercado común más grande del mundo, el Espacio Económico Europeo (EEE) formado por los países de la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA). El propósito de abrir brecha en el proteccionismo europeo es lo que se ventiló en las tortuosas negociaciones de la Ronda Uruguay, como lo fue en el caso de Japón, socio por lo demás en una APEC que se proponía abatir todas las barreras arancelarias en una década a partir de 2010.

La exportación del modelo estadounidense tenía en el resto del continente americano su principal destinatario, trazando semejanzas con la Alianza para el Progreso kennedyana, sólo que la esfera de coprosperidad del nuevo siglo, en vez de invertir en desarrollo para prevenir el comunismo apostaba por la estabilidad y la democracia mediante la apertura de los mercados. Ya no se toleraría el militarismo en el continente y los gobiernos tendrían que ser más responsables en las cuestiones financieras. El marginado, como 40 años atrás, siguió siendo la Cuba castrista. El instrumento dinamizador de este escenario inmediato iba a ser el Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA), un vasto proyecto de desarme arancelario continental, desde Alaska a la Patagonia, que era la pieza central de la Iniciativa de las Américas lanzada por Bush en 1990. La primera cumbre de jefes de Estado de este foro la dirigió Clinton en Miami el 11 de diciembre de 1994 y allí se estableció 2005 como el año factible para la entrada en servicio del ALCA. Sin embargo, esta previsión fue puesta en entredicho en noviembre de 1997 al vetarle el Congreso a Clinton la facultad de negociar por la vía rápida (fast track) acuerdos de liberalización comercial con otros países.

La estrategia de Clinton de tejer una tupida red de acuerdos bilaterales con países u organizaciones subregionales como forma de llegar al ALCA encontró su más firme detractor en el presidente brasileño Fernando Cardoso, quien en octubre de 1997 le dejó clara en Brasilia su preferencia por la profundización y la ampliación a otros países del subcontinente del MERCOSUR, la más evolucionada y exitosa organización de integración económica del continente (participada además por Argentina, Paraguay y Uruguay), antes de poner en marcha del ALCA. Las aprensiones brasileñas eran sólo la expresión más sonora de los temores a que un único mercado continental liderado por Estados Unidos acelerara una sumisión monetaria sin precedentes (como parecía indicar la dolarización decidida por algunos gobiernos en aras de la estabilidad financiera), la implantación definitiva de los dogmas liberales (con sus ruinosos efectos sobre los niveles de vida de la mayoría de la población, a través de la reducción de los salarios reales y el desmantelamiento de sistemas de protección social) y un avasallamiento cultural en detrimento de lo iberoamericano.

Las sospechas sobre las intenciones del gigante del norte con sus vecinos del sur se alimentaron también del enfoque militar del problema del narcotráfico colombiano, según se desprendía del contenido del Plan Colombia, sobre la erradicación del negocio de la droga en el país productor de origen, que Clinton presentó al presidente Andrés Pastrana en Cartagena de Indias el 30 de agosto de 2000. Del 5 al 11 de mayo de 1997 Clinton estuvo de gira por México, Costa Rica y Barbados, en el curso de la cual asistió a las cumbre de presidentes centroamericanos en San José y caribeños en Bridgetown. Del 12 al 17 de octubre de 1997 visitó Venezuela, Brasil y Argentina, y entre el 8 y el 11 de marzo de 1999 viajó a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, país éste donde fue invitado a una segunda cumbre de mandatarios centroamericanos.

8. Unas complejas relaciones con Rusia...

La primera cumbre de Clinton con el presidente Borís Yeltsin tuvo lugar en la ciudad canadiense de Vancouver el 3 y el 4 de abril de 1993, a la sazón su primera salida al extranjero desde la toma de posesión. Centrada en los aspectos económicos, en Vancouver prendió una relación de amistad entre Yeltsin y Clinton, quien, a diferencia de Bush, hizo entender a su homólogo ruso que él si iba a apostar con firmeza por la consolidación democrática y la recuperación económica del sucesor de la URSS. Durante meses se habló de luna de miel entre las dos potencias, pero los esfuerzos rusos de restaurar lo que se pudiera de la antigua respetabilidad soviética como gran potencia y de articular una diplomacia independiente produjeron a corto plazo fuertes diferencias sobre una serie de asuntos internacionales. Los presidentes sostuvieron encuentros en las cumbre del G-7, ampliada a Rusia como G-8 para los asuntos económicos, en Tokyo (7 a 9 de julio de 1993), Nápoles (8 a 10 de julio de 1994), Halifax (15 a 17 de junio de 1995), Denver (20 a 22 de junio de 1997), Birmingham (15 a 17 de mayo de 1998) y Colonia (18 a 20 de junio de 1999).

Tras Vancouver, las siguientes cumbres bilaterales específicas fueron en: Moscú el 13 de enero de 1994, en el curso de la primera visita de Clinton a Rusia (del 12 al 15) y un día antes de que los dos firmaran con su colega ucraniano, Leonid Kravchuk, un trascendental acuerdo por el que este otro país heredero del arsenal nuclear soviético se comprometía a deshacerse de todos sus misiles estratégicos; Washington el 27 y 28 de septiembre de 1994; Moscú el 10 de mayo de 1995, cuando su segundo viaje oficial al país eslavo (del 9 al 11); Nueva York el 23 de octubre de 1995, coincidiendo con la 50ª Asamblea General de la ONU; Moscú el 21 de abril de 1996, al cabo de una cumbre especial del G-8 sobre seguridad nuclear a la que se sumó el presidente ucraniano Leonid Kuchma; y Helsinki el 20 y 21 de marzo de 1997.

Las crisis de Bosnia y Kosovo, en las que Rusia empeñó su prestigio de gran potencia que aún tenía mucho que decir sobre intervenciones internacionales en áreas geográfica e históricamente afines, pusieron a prueba unas relaciones bilaterales que ambas partes aseguraban debían discurrir por los más anchos cauces de colaboración. Motivo principal de fricción era la ampliación de la OTAN al Este de Europa, ya que Moscú expresó hostilidad a los ingresos de las ex repúblicas populares del bloque soviético y un rechazo rotundo a los de las repúblicas bálticas en tanto que antiguas integrantes del Estado soviético. La administración Clinton hizo todo lo posible para culminar la transformación estructural y doctrinal de una organización militar surgida por necesidades de la Guerra Fría hacía cinco décadas y adecuarla a la nueva realidad euro-atlántica, y este esfuerzo incluyó la persuasión de Rusia. El 22 de octubre de 1993 los dos países pactaron la creación de una Asociación para la Paz con los estados no OTAN como antesala a futuros ingresos de pleno derecho. Este programa de partenariado abierto a todos los estados de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) inició su andadura el 11 enero de 1994 en el Consejo Atlántico de Bruselas.

Quedaba por definir el marco de relaciones entre Rusia y la nueva OTAN. A cambio de transigir en los prontos ingresos de polacos, checos y húngaros, Moscú recibió garantías de Estados Unidos de que la Alianza no desplegaría armas nucleares en los nuevos estados miembros y fue integrado en un mecanismo de consulta y cooperación, de carácter político y permanente, sobre un amplio rango de ámbitos y situaciones. La denominada Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad OTAN-Rusia fue firmado por Clinton, Yeltsin y los demás mandatarios aliados en París el 27 de mayo de 1997.

La administración Clinton, a pesar de multiplicar un activismo unilateral o de multilateralismo limitado, demostró generosidad con Rusia en aspectos como la guerra de Chechenia (puede decirse sin reparos que hizo la vista gorda de los excesos allí cometidos por su Ejército), la revisión de los topes de armamento convencional fijados por el tratado CFE para poder mantener más unidades acorazadas en el flanco del Cáucaso y, sobre todo, en la ayuda financiera, que fue muy importante. Estados Unidos movilizó a los países del G-7 para que aflojaran sus faltriqueras y asistieran a Rusia en sus reformas estructurales. El caso es que Clinton insistió en suministrar fondos, aun sabiendo que el marasmo de corrupción y la crisis crónica de la economía iban a tragarse cientos de millones de dólares. Con todo, las disimilitudes con Rusia sobre aspectos de la política internacional no hicieron más que aumentar.

Así, de las escenas de dos presidentes amistados y cómplices de pequeñas francachelas (cuando el encuentro en Hyde Park en octubre de 1995 el mandatario ruso le provocó a Clinton un insólito ataque de risa con sus humoradas en el curso de una rueda de prensa) se pasó a un escenario de frialdad que quedó bien patente en la cumbre de Moscú del 1 al 3 de septiembre de 1998. Clinton y Yeltsin se encontraban en un momento personal bajo, con dificultades domésticas y una agenda llena de desarreglos, como el dispositivo militar de la OTAN contra Serbia, la colaboración rusa con China en tecnologías para usos militares, las ventas a Irán de componentes de misiles balísticos y a Chipre de misiles de defensa antiaérea, o la exigencia del levantamiento del embargo a Irak. El ataque final de la OTAN a Serbia por la represión en Kosovo, en marzo de 1999, que no contó con la cobertura del Consejo de Seguridad de la ONU, marcó el punto más bajo en las relaciones al responder una encolerizada Rusia con la suspensión del programa de cooperación con la Alianza.

Con el sucesor de Yeltsin en 2000, Vladímir Putin, Clinton no tuvo tiempo de establecer ninguna relación fructífera, más que nada por la inclusión de la última cuña en los problemáticos tratos bilaterales, el sistema de Defensa Nacional Antimisiles (NMD) proyectado por Estados Unidos para defenderse de eventuales ataques de estados hostiles con capacidad nuclear. Moscú puso el grito en el cielo, acusó a Washington de vulnerar el Tratado de Antimisiles Balísticos (ABM) de 1972 y apuntó que, lejos de constituir un sistema defensivo exclusivamente contra agresiones incontroladas externas a las cinco potencias (siete, si se incluyen a India y Pakistán desde 1998) oficialmente nucleares, estaba dirigido contra Rusia, que seguía siendo visto como un adversario. Clinton celebró su primera cumbre presidencial con Putin en Moscú el 4 de junio de 2000, cuando su última visita a Rusia, y al día siguiente se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en dirigir un discurso en la Duma o Parlamento. Ambos líderes volvieron a encontrarse en la cumbre del G-8 en Okinawa, del 21 al 23 de julio de 2000.

9. ... y con China

Bajo la presidencia de Clinton el país que se esbozó como el referente mundial número uno de Estados Unidos en el próximo siglo fue China, el gigante asiático que, bajo la férula de un partido que decía ser todavía comunista, se encaminaza con rapidez a la condición de gran potencia económica y, probablemente, política. Clinton, que llegó al cargo con muchas censuras que hacer por la violación masiva de los Derechos Humanos en China y la situación altamente represiva en Tíbet (la causa nacional liderada por el Dalai Lama contaba con muchos partidarios en Estados Unidos), fue enfocando las relaciones con Beijing de una manera pragmática, puesto que el objetivo central era abrir el vasto mercado chino a los productos de Estados Unidos.

Las millonarias transacciones con China consistían fundamentalmente en la exportación de equipos de alto valor añadido por su tecnología, como maquinaria pesada y sistemas de transporte, pero tuvieron poca incidencia en el mercado potencial de 1.200 millones de consumidores, en buena parte considerado todavía virgen. Este gigantesco pastel comercial se consideraba la última frontera a batir por el capitalismo, así que Estados Unidos pugnó por asegurarse un lugar de privilegio para cuando Beijing abriera definitivamente las barreras a la oferta exterior. La cláusula comercial de nación más favorecida no dejó de ser renovada puntualmente año tras año desde 1993, pese a los desencuentros por las acusaciones de pirateo y prácticas de dumping, que provocaban pérdidas millonarias a las empresas estadounidenses. Del nivel que la cooperación comercial había alcanzando en 2000 sírvase el triple dato: China era el cuarto destinatario de las exportaciones de Estados Unidos (luego de los socios del TLCAN y Japón) y el socio comercial con el que tenía un déficit más abultado, mientras que Estados Unidos era el segundo cliente de China después de Japón.

Clinton aprovechó las cumbres de la APEC para reunirse con el presidente Jiang Zemin. Fue notable comparar las actitudes exhibidas por ambos en primera cita, en Seattle en 1993, y en la cuarta, en Manila en 1996: Jiang, sonriente en ambos casos; Clinton, de semblante grave en el primero, pero francamente distendido en el segundo. En esos tres años la evolución de la actitud estadounidense hacia China pareció coronar con éxito la estrategia de Jiang y sus colegas del Partido Comunista: olvidar la matanza de Tiananmen de 1989, mantener la boca cerrada en el tema de los Derechos Humanos y obtener a cambio suculentas facilidades para la inversión y los negocios. En el ejecutivo de Estados Unidos se hicieron escuchar los que opinaban que las sanciones y otras medidas de fuerza no eran los medios más adecuados para inducir a los líderes chinos a que modificaran su concepto sobre los derechos de sus gobernados. Se confiaba en que la evolución lenta de la sociedad china, su progresiva introducción en la cultura internacional, produciría a la larga los cambios deseados, y a esta tendencia Estados Unidos podía y debía contribuir proveyéndo tecnologías de paz y recursos de know-how.

Los golpes de efecto definitivos para la normalización de las relaciones con China fueron las dos visitas oficiales de los máximos responsables: la de Jiang del 26 de octubre al 3 de noviembre de 1997, primera de un presidente chino desde 1985, y la de Clinton del 24 de junio al 3 de julio de 1998, primera desde la realizada por Bush en 1989 antes de Tiananmen. Con gran despliegue de sonrisas y cortesías, cada uno agasajó al otro cuando le tocó hacer de anfitrión. En la cumbre de Beijing del 27 de junio de 1998, Jiang y Clinton firmaron un documento de 47 puntos que in