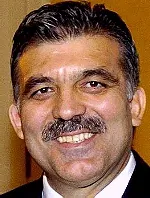

Abdullah Gül

Presidente de la República (2007-2014); primer ministro (2002-2003); ministro de Exteriores (2003-2007)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Han tenido que hacer falta dos procesos electorales, cinco rondas de voto y unas elecciones legislativas para que el hasta ahora ministro de Exteriores de Turquía fuera investido por el Parlamento, el 28 de agosto de 2007, undécimo presidente de la República, el primero con credenciales islamistas. Esta filiación política, canalizada en el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha brindado desde el mes de abril el pretexto al aparato secular del Estado y a las fuerzas políticas y fácticas que se proclaman garantes de los principios kemalistas –las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, el opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el presidente saliente, Ahmet Necdet Sezer- para torpedear la conquista por el AKP de la oficina presidencial. La elección del moderado Gül con el impulso indeclinable del primer ministro y líder del AKP, Recep Tayyip Erdogan, con quien mantiene unas estrechas relaciones de sintonía y lealtad, es una prueba de democracia que debería facilitar el tortuoso camino para el ingreso de la musulmana Turquía en la Unión Europea.

(Texto actualizado hasta agosto 2007)

1. Primer recorrido político en los partidos islamistas del Bienestar y la Virtud

2. Lanzamiento del Partido de la Justicia y el Desarrollo y victoria en las urnas

3. Sustituto temporal de Erdogan como primer ministro en vísperas de la invasión de Irak

4. Cuatro años al frente de la diplomacia turca: la Unión Europea y la cuestión chipriota

5. Una apuesta presidencial erizada de obstáculos

1. Primer recorrido político en los partidos islamistas del Bienestar y la Virtud

Natural de la provincia de Kayseri, hoy uno de los bastiones del islamismo turco en la Anatolia Central, y miembro de una familia muy conservadora y tradicionalista, obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad de Estambul en 1971 y luego amplió su currículum con estudios de posgrado en las universidades británicas de Londres y Exeter. Estuvo activo en la Unión Nacional de Estudiantes Turcos (MTTB), una organización de corte nacionalista e islamista, y próxima a la figura del poeta y filósofo Necip Fazıl Kısakürek, conocido crítico de la sociedad secularizada y simpatizante del extinto sultanato otomano.

En 1980, el año en que las Fuerzas Armadas derrocaron el Gobierno conservador de Süleyman Demirel e instauraron una junta militar, Gül comenzó a dar clases en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sakarya, que ayudó a poner en marcha, y en otros centros académicos turcos antes de saltar a la profesión financiera en el sector privado. Fue también entonces cuando contrajo matrimonio con una prima carnal que sólo tenía 15 años, Hayrünnisa Özyurt, con la que iba a tener tres hijos, dos varones y una chica. En 1983 coronó su trayectoria académica con el doctorado en Economía por la Universidad de Estambul.

A partir de entonces, ejerció su especialidad en el Banco Islámico de Desarrollo (BID) con sede en la ciudad saudí de Jeddah, donde pulió su inglés, hasta 1991, cuando retornó a Turquía para participar en la política representativa en las filas del Partido del Bienestar (Refah Partisi, RP). Se trataba ésta de una pujante formación islamista fundada el 19 de julio de 1983 por los partidarios de Necmettin Erbakan, un veterano dirigente político que desde finales de los años sesenta venía enarbolando con muchos riesgos y complicaciones la bandera del Islam militante y derechista en un Estado republicano y aconfesional (los dos pilares del legado del padre de la moderna Turquía, Kemal Atatürk, cuyos custodios eran y son las Fuerzas Armadas), y sobre el que pesaba una interdicción de los tribunales militares. Simultáneamente, Gül retomó el contacto con las aulas como profesor asociado de Administración Económica Internacional.

En su debut en unos comicios generales, el 20 de octubre de 1991, el economista fue uno de los 40 candidatos a diputado del RP que obtuvieron, en su caso por la provincia de Kayseri, el escaño en la Gran Asamblea Nacional (GAN), pasando a integrar una bancada que supuso, dicho sea de paso, la primera representación parlamentaria del partido. En esta su primera legislatura Gül formó parte de la Comisión parlamentaria de Planificación y Presupuesto y, desde 1992, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En 1993 se convirtió en vicepresidente del RP para asuntos internacionales y asumió la misión de dar a conocer en instancias de Europa y Estados Unidos los planteamientos de un partido muy mal visto por las embajadas y cancillerías occidentales, al atribuírsele una permeabilidad a todo tipo de nociones integristas. Sin embargo, Gül era entonces un euroescéptico bastante acusado y un crítico también con ciertas prácticas seculares de la República.

Erigido en uno de los colaboradores más estrechos de Erbakan, Gül renovó su mandato legislativo en las elecciones del 24 de diciembre de 1995, en las que el RP provocó la conmoción general adjudicándose la victoria por mayoría simple con el 21,3% de los sufragios y 158 escaños. La normalidad democrática exigía que Erbakan fuera llamado a intentar formar un gobierno teóricamente de coalición, pero el estamento militar bloqueó un escenario que le resultaba tan inquietante como inaceptable. Los encargados de rehacer el Ejecutivo fueron los dos grandes partidos del centroderecha laico y prooccidental, el de la Madre Patria (ANAP) de Mesut Yilmaz y el de la Recta Vía (DYP) de la primera ministra saliente, Tansu Çiller, quien revalidó su cargo.

Por de pronto, Gül continuó su actividad política exclusivamente en el ámbito legislativo, formando parte esta vez de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores. Pero, a raíz de la ruptura de la coalición del ANAP y el DYP, se hizo inevitable que el primer partido de país fuera invitado el presidente de la República, Demirel, a encabezar el Ejecutivo, de manera que el 28 de junio de 1996 Erbakan formó gobierno con el DYP. Gül era el candidato natural del RP para ocupar la cartera de Exteriores, pero la componenda de Erbakan con Demirel y las siempre vigilantes Fuerzas Armadas hurtó al RP este ministerio tan sensible en un país que era miembro de la OTAN, demandante del ingreso en la Unión Europea y vecino de Irak –a su vez enredado en una interminable porfía posbélica con Estados Unidos y la ONU-, tal que el puesto recayó en Çiller. A Gül se le reservó un puesto de ministro de Estado con competencias en Exteriores, además de la portavocía del Gobierno.

La experiencia ministerial de Gül fue breve, ya que el 18 de junio de 1997, Erbakan, sometido a fuertes presiones por los poderes fácticos del Estado a causa del inequívoco sesgo proislámico de sus iniciativas en las políticas interior y exterior, presentó la dimisión y arrastró al partido con él. La cortapisa política afectó también a la actividad de Gül como parlamentario con la declaración por el Tribunal Constitucional turco el 16 de enero de 1998 de la ilegalidad del RP bajo la acusación de desarrollar "actividades contrarias al secularismo del Estado". A toda prisa, Erbakan, veteranos fundamentalistas de su quinta como Recai Kutan, jóvenes promesas como el muy popular alcalde de Estambul, Recep Tayyip Erdogan y el mismo Gül organizaron el Partido de la Virtud (Fazilet Partisi, FP), que fue inscrito el 17 de diciembre de 1997 con unos estatutos aceptables para las autoridades y que inició su andadura como partido parlamentario el 24 de febrero de 1998, dos días después de entrar en vigor la proscripción del RP.

Gül ganó su segunda reelección en las legislativas del 18 de abril de 1999 en las listas del FP, que acusó los recientes golpes contra el movimiento islamista y que no pudo mantener el nivel de apoyos del extinto RP: con el 15,5% de los votos y 111 escaños, descendió al tercer lugar y se situó por detrás del Partido de la Izquierda Democrática (DSP) del ex primer ministro Bülent Ecevit y el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) de Devlet Bahçeli, los cuales, con la adición del ANAP de Yilmaz, formaron el 28 de mayo un gobierno de coalición presidido por Ecevit, quien regresó así a la oficina ocupada por última vez en 1979.

El revés electoral y las interdicciones en curso contra Erbakan y sus lugartenientes de la vieja guardia alimentaron el análisis autocrítico en el seno del FP. Gül emergió entonces como el cabeza de una tendencia reformista, más apegada a las realidades y problemáticas turcas del presente, la cual agrupó a los militantes relativamente jóvenes que habían alcanzado puestos de relieve en el movimiento islamista turco después del golpe de Estado de 1980 (el de Gül era un caso bastante más tardío, pues su salto a la política se había producido varios años después de la normalización democrática), entrando en conflicto con los ultraconservadores leales a Erbakan.

Con su incidencia en puntos tales como el fortalecimiento de los valores democráticos y el respeto de los Derechos Humanos, la plataforma de Gül mereció por algunos comentaristas la calificación de "socialdemócrata" dentro de la nebulosa islamista turca, que desde el extranjero tendía a percibirse como monolítica. Claro que esta actitud discrepante no estaba reñida con un apego a los usos y las costumbres tradicionales del Islam de quien, por ejemplo, había militado junto con su esposa, quien no se separaba del hiyab por razones de costumbre tradicional y piadosas, en favor del atavío del pañuelo en la cabeza, cuyo uso por las mujeres en las universidades y la función pública la ley prohibía terminantemente.

2. Lanzamiento del Partido de la Justicia y el Desarrollo y victoria en las urnas

En el congreso celebrado el 14 de mayo de 2000 Gül disputó a Kutan la jefatura del RP y aunque fracasó, el margen fue tan estrecho (521 delegados votaron por él y 633 por Kutan) que el partido quedó fracturado prácticamente por la mitad. Gül captó para su proyecto renovador a Erdogan, que venía de cumplir una pena de prisión como reo de "incitación al odio religioso" por haber recitado en 1997 unos versos poéticos juzgados como subversivos. El represaliado alcalde de Estambul, a su vez, ambicionaba articular una opción partidista desligada de un FP en caída libre, y en esta aventura Gül se reveló como un compañero entusiasta y fiel.

El 14 de agosto de 2001, luego de deshacerse el FP en cumplimiento de una sentencia de ilegalización emitida por el Tribunal Constitucional con las mismas argumentaciones que habían liquidado a su predecesor ideológico, y de presentar Kutan su Partido de la Felicidad (Saadet Partisi, SP), Erdogan y Gül pusieron en marcha el Partido de la Justicia y el Desarrollo (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP), que fue respaldado por 53 diputados del FP, con el primero de presidente y el segundo de vicepresidente. A lo largo de 2002, en un contexto social y económico muy agitado por la gravísima crisis financiera, las alzas de los precios, la recesión masiva, la explosión del paro y, finalmente, la descomposición del Gobierno tricolor de Ecevit, la carta de presentación y el programa electoral elaborados por Gül y Erdogan sedujeron por doquier.

Exudando moderación y pragmatismo, y teniendo cuidado de restringir al máximo el empleo de un término tan sensible en Turquía como es Islam, sus propuestas conciliaban la defensa de la integridad y el carácter secular y democrático del Estado turco con la salvaguardia de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, inclusive la voluntad expresa de erradicar la práctica de la tortura y de ampliar la libertad de expresión conforme a los "estándares internacionales". También, asumían el compromiso de proseguir y culminar las reformas estructurales y legales destinadas a satisfacer los requisitos para el ingreso en la UE, y no cuestionaban ni remotamente la pertenencia a la OTAN; sobre la apuesta comunitaria, hay que precisar que la vieja demanda turca de adhesión de 1987 había sido aceptada en diciembre de 1999, aunque los Quince seguían dando largas a las urgencias de Ankara para que se le comunicara la fecha del arranque de las negociaciones formales.

Asimismo, el AKP ofrecía seguridades a los interlocutores económicos sobre la prosecución de las medidas de saneamiento financiero y la reestructuración del sector público acordadas con el FMI a cambio de su asistencia crediticia de 16.000 millones de dólares. Y, prácticamente rizando el rizo programático, incidía en un enfoque más social y ético de la gestión pública para encarar y resolver problemas tan acuciantes como la caída de los estándares de vida, la pobreza y la corrupción. Erdogan explicó que las prioridades del AKP eran económicas y sociales, e incluso llegó a negar el carácter religioso del partido, para el que, antes bien, reivindicó un perfil "conservador" y "prooccidental", lo que de hecho suponía apropiarse de las señas de identidad de fuerzas como el ANAP o el DYP. Viéndolo desde fuera, el AKP parecía proponer una feliz síntesis de islamismo y democracia, de tradición y modernidad, novedoso experimento que alimentaba paralelismos con la experiencia de la democracia cristiana en la Europa occidental de posguerra.

En las elecciones del 3 de noviembre de 2002, anticipadas por un Ecevit acorralado por un sinfín de problemas políticos y económicos, el AKP hizo realidad los pronósticos más halagüeños –o agoreros, según fuera el pronosticador- y se adjudicó una arrolladora victoria con el 34,3% de los votos y 363 de los 550 escaños de la GAN, es decir, una mayoría absoluta de 87 escaños que rozó la mayoría de dos tercios requerida para aprobar reformas constitucionales. El acaparamiento de poder legislativo por el AKP no se conocía en Turquía desde los años cincuenta del pasado siglo, cuando la GAN estaba dominada por los demócratas de Adnan Menderes. En la escabechina electoral fueron barridos del Parlamento todos los demás partidos, nuevos o viejos, a excepción del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la formación fundada por Kemal Atatürk en 1923 y ahora liderada por Deniz Baykal. Sin embargo, este triunfo apabullante, que conmovió los cimientos del Estado no religioso titularizado por los celosos cancerberos de los estamentos civil y militar, no entrañó para el AKP un acceso cómodo al poder.

3. Sustituto temporal de Erdogan como primer ministro en vísperas de la invasión de Irak

El 20 de septiembre anterior, la Junta Electoral había dictado que Erdogan estaba descalificado para presentarse a las elecciones sobre la base de la sentencia judicial de 1998 que le inhabilitaba para desempeñar cargos públicos, impidiendo, por ende, su postulación a primer ministro. Gül, representando como en las tres ocasiones anteriores a Kayseri, le sustituyó como el cabeza de lista y fue él por tanto el nominado, el 16 de noviembre, por el presidente Ahmet Necdet Sezer para presidir un Gobierno que finalmente fue monocolor y que no dio cabida a personalidades sospechosas de radicalismo. Considerando su perfil de economista metódico, competente y con bagaje occidentalista, la designación de Gül fue más que bien acogida en los mercados. En su escrutinio de la lista de 24 ministros facilitada por Gül, Sezer vetó a Besir Atalay en Educación, una cartera sensible por la cuestión del velo islámico de las mujeres en los centros oficiales, cuya prohibición Gül deseaba revisar.

En su toma de posesión el 18 de noviembre, Gül recordó que las prioridades de su Gobierno en política exterior iban a ser la meta de Bruselas y la resolución del conflicto de Chipre, que estaba directamente ligado a la aspiración turca, aunque el primer ministro planteó el escenario, irreal por otro lado, del ingreso simultáneo en la UE de Turquía y el Estado grecochipriota con capital en Nicosia e internacionalmente reconocido, cuando este último ya tenía fecha para hacerlo, el 1 de mayo de 2004, una vez finiquitados los capítulos de negociación y satisfecha una larga serie de requisitos económicos y políticos que Ankara distaba aún de cumplir. El caso era que Gül estaba directamente involucrado en el proceso de construcción europea en su condición de miembro, representando a uno de los trece gobiernos de países candidatos a la adhesión, de la Convención sobre el Futuro de Europa, que desde febrero deliberaba en Bruselas sobre el próximo Tratado de la Constitución Europea.

Gül habló también de continuidad estricta en la asociación estratégica con Estados Unidos. Turquía iba a seguir siendo un leal aliado dentro de la OTAN, lo que dejaba abierta la puerta a una colaboración plena, facilitando instalaciones y rutas para un asalto por aire o por tierra en caso de invasión de Irak para arrebatarle las armas de destrucción masiva prohibidas por la ONU y que presuntamente escondía, aunque Ankara no escatimaría esfuerzos para alejar ese perturbador escenario, que podría entrañar enormes perjuicios añadidos a una economía nacional ya maltrecha amén de exacerbar el problema kurdo. Por otro lado, Gül no se olvidó de subrayar el acatamiento del programa de austeridad preceptuado por el FMI, si bien señaló que el paquete tendría que revisarse para que el Gobierno pudiera reparar, con un gasto público controlado, el destrozado tejido social, y anunció la privatización de las empresas ineficientes del Estado.

En un primer momento, Erdogan adoptó una postura más contestataria frente a la posibilidad de una guerra de los anglo-estadounidenses contra Irak, lo que sugirió la existencia de disonancias entre el primer ministro y su jefe partidario. Sin embargo, Gül dejó claro que presentaría la dimisión en cuanto Erdogan viera removido el impedimento legal para desempeñar cargos públicos, confirmando de viva voz la impresión general de que él no era sino un primer ministro interino. Ciertamente, Erdogan se comportó y fue tratado por los gobiernos de Europa y Estados Unidos, a los que acudió a visitar en una gira de presentación en la que explicó sus intenciones y mitigó algunas aprensiones suscitadas, como un jefe del Gobierno in péctore y como un ministro de Exteriores de hecho, dejando en la sombra al titular de la oficina, Yasar Yakis.

Mientras Erdogan desempeñaba el rol cimero en la arena internacional, Gül y su Gabinete fueron aprobando una serie de medidas destinadas a cumplimentar las exigencias pendientes de la UE sobre normativa interna y a despejar de trabas constitucionales la aspiración del líder del partido de hacerse con un escaño en una elección parcial que fue programada para el 9 de marzo de 2003, lo que le catapultaría a la jefatura del Gobierno.

En el primer terreno, el 30 de noviembre, dos días después de ganar la preceptiva moción de confianza parlamentaria por 346 votos contra 170, el Gobierno levantó el estado de emergencia que pesaba sobre dos provincias del sudeste de mayoría kurda, Sirnak y Diyarbakir, desde 1987, tres años después del inicio de las hostilidades guerrilleras por el separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ahora militarmente derrotado y retornado a un frente de lucha que reivindicaba como civil, aunque el Estado turco seguía considerándolo una organización terrorista. Esta excepcionalidad legal en las provincias citadas había brindado socaire a flagrantes violaciones de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad.

A continuación, el 13 de diciembre, la GAN aprobó por una aplastante mayoría de 440 votos la eliminación de la cláusula de la Carta Magna que prohibía a los acusados de delitos ser candidatos a cargos electivos, pero Sezer se apresuró a vetar la decisión legislativa con el argumento de que la Constitución no se podía poner al servicio de una persona. El 27 de diciembre la Cámara volvió a la carga votando a favor de enmendar la Constitución en el sentido favorable a Erdogan y lanzando así un desafío a Sezer, quien ya no podía ejercer el segundo veto, sino sólo recurrir al Tribunal Constitucional o convocar un referéndum, si insistía en obstaculizar la estrategia del AKP. El último día del año el presidente transigió y estampó su firma legal al texto. Todavía el 22 de enero de 2003, el Constitucional, tomando el relevo a Sezer en el pulso entre la institucionalidad de tradición kemalista y el neoislamismo moderado y respetuoso con el sistema que parecían auspiciar Gül y Erdogan, dictaminó que éste último estaba inhabilitado para ser presidente del AKP, pero la decisión del alto tribunal no tuvo consecuencias.

Gül y Erdogan defendieron a dúo los intereses nacionales ante los responsables comunitarios en el trascendental Consejo Europeo de Copenhague, el 13 de diciembre de 2002. Sin embargo, sus expectativas quedaron bastante frustradas con la decisión que se les comunicó: Bruselas iba a emprender con Ankara las negociaciones de adhesión, en principio, el 1 de julio de 2005, pero no decía nada sobre cuándo podrían terminar aquellas y, además, supeditaba todo el proceso al cumplimiento de un buen número de requisitos, fundamentalmente políticos, ya que las reformas legales emprendidas por el Gobierno de Ecevit se habían quedado a medio camino y Bruselas exigía más avances en la adaptación a las normas europeas. En diciembre de 2004 se evaluaría todo lo logrado y se tomaría una decisión definitiva sobre el arranque de las negociaciones formales. En definitiva, la realidad del ingreso en la UE de Turquía, país de 70 millones de habitantes, musulmán casi al ciento por ciento y con una renta per cápita muy alejada de la media europea, continuaba sumida en un horizonte nebuloso e incierto.

El hecho de que la perspectiva de 2005, ya de por sí demasiado lejana en su opinión, no fuera tampoco una fecha impostergable, fue calificado de "gran discriminación", con respecto a la hornada de países de Europa central y oriental con la fecha de ingreso ultimada, por un visiblemente molesto Gül, quien lamentó que no se hubieran "apreciado" los "muchos esfuerzos" realizados por su país en los últimos años.

En el arranque de año, el rápido deterioro de las relaciones con Estados Unidos a causa de la crisis prebélica de Irak reemplazó a las cuestiones de la UE como la máxima preocupación del Gobierno turco. El aliado americano quería a toda costa que Ankara le otorgara plenas facilidades operativas, terrestres y aéreas, en las áreas fronterizas del sudeste para abrir el frente septentrional de la invasión en ciernes, que se desarrollaría en paralelo al avance del grueso de las fuerzas atacantes desde la frontera kuwaití y que tendría como objetivos prioritarios los campos petrolíferos de Kirkuk y Mosul.

Desde el punto de vista político, la Administración de George Bush quería que Turquía, país musulmán, secular y democrático, y que, circunstancialmente, tenía un gobierno calificado de islamista, se involucrara en la retaguardia de la campaña para derribar al régimen de Saddam Hussein como baza propagandística, en un contexto de grandes dificultades para convencer a importantes países socios y aliados de integrarse en la coalición antiirakí. Dicho sea de paso, desde el 20 de junio de 2002 hasta el 10 de febrero, Turquía había comandado la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Kabul, Afganistán. Pero Washington no deseaba ver tropas turcas en Irak, porque eso podría hacer estallar el polvorín kurdo y arruinar el conjunto de la operación bélica.

Haciendo encaje de bolillos entre, por una parte, los intereses estratégicos y económicos de Turquía, que, según el primer ministro, no deseaba ser un mero "espectador" de lo que se ventilara en el país vecino y particularmente en el Kurdistán irakí -Ankara temía que una emancipación soberana allí a rebufo de la caída de Saddam contagiara de ánimos independentistas al Kurdistán turco-, y, por otra parte, el amarre al celo nacionalista de cara a una opinión pública y a unos votantes unánimemente opuestos a la guerra, el Gobierno de Gül aceptó en principio que 20.000 soldados estadounidenses cruzasen el territorio turco y empleasen bases locales para abrir un pasillo de invasión por el norte. Erdogan suprimió los asomos de discrepancia con Gül y pasó a defender la cooperación militar con Estados Unidos aduciendo la salvaguardia, dentro de lo menos malo (lo "peor" sería asistir a un drástico vuelco de la geopolítica interna irakí como unos convidados de piedra), de los intereses nacionales. Aunque la opinión oficial del Gobierno siguió siendo que las acciones bélicas contra Irak debían contar con la cobertura legal del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 6 de febrero, por 308 votos contra 193, la GAN dio luz verde al acondicionamiento y modernización por militares de Estados Unidos de una serie de instalaciones en Turquía con vistas a la llegada del contingente ofensivo de aquel país, cuya fuerza quedó establecida en 62.000 soldados, 225 aviones y 65 helicópteros. Antes de someter a los parlamentarios esta espinosa cuestión, Gül y Erdogan se afanaron en arrancar de su impaciente aliado las máximas garantías políticas y remuneraciones económicas, recordando el funesto impacto que había tenido sobre la economía nacional la guerra de 1991 para liberar Kuwait y el embargo petrolero a Irak.

El durísimo regateo, que produjo un desabrimiento como no se recordaba en las relaciones entre Ankara y Washington, sobre el precio de la colaboración turca en la guerra se cerró el 25 de febrero. Gül y Erdogan arrancaron de los estadounidenses seguridades sobre que no iba a permitirse a los kurdos irakíes proclamar un Estado propio ni hacerse con el control del petróleo, y que Turquía tendría una voz en la administración provisional del norte de Irak cuando terminara la guerra. La compensación dineraria se acercó más a las cantidades exigidas por los turcos frente a las que en un principio eran las máximas aceptables para los estadounidenses: 30.000 millones de dólares, 16.000 en ayudas a fondo perdido y en créditos a bajo interés, y el resto en concepto de asistencia financiera del FMI. Semejante caudal de dinero caería sobre la economía turca como agua de mayo, ahora que lo peor había quedado atrás: 2002 cerró con un crecimiento positivo del PIB del 7,8% y la escalada del índice de precios rebajada al 45%.

El forcejeo parecía resuelto a gusto de todos, pero el 1 de marzo, contra todo pronóstico, muchos diputados del AKP se rebelaron contra la dirección del partido. De los 533 parlamentarios presentes, 264 votaron a favor del despliegue de las tropas norteamericanas, que aguardaban ya en buques de guerra fondeados frente a los puertos turcos, 250 votaron en contra y 19 se abstuvieron; por tres votos, no se alcanzó la mayoría de la mitad más uno, así que la propuesta gubernamental quedó rechazada. El bofetón propinado a Gül y Erdogan por sus propios diputados tuvo también un efecto fulminante en la bolsa de Estambul, que sufrió fuertes pérdidas, a la par que la depreciación de la lira turca, como reflejo del temor generalizado a que se evaporaran las muy necesarias ayudas de Estados Unidos.

La resolución del embarazoso embrollo quedó pospuesto para después de la investidura de Erdogan como primer ministro, con la consiguiente irritación de Estados Unidos, al que le urgía obtener de los turcos una decisión en firme so pena de ver desbaratados sus planes bélicos. Sin sorpresas esta vez, el 9 de marzo Erdogan ganó el acta de diputado en la elección parcial en la circunscripción de Siirt, plaza fuerte del AKP donde los resultados de la primera votación habían sido anulados por el Consejo Supremo Electoral el 3 de noviembre al constatar irregularidades. El 11 de marzo Gül presentó la dimisión y el AKP nominó para sucederle a Erdogan, quien fue nombrado por Sezer el mismo día. El 14 de marzo Erdogan formó el nuevo Gabinete, del que fueron dados de baja tres ministros del equipo saliente por haber expresado su oposición a la invasión de Irak. Lugarteniente imprescindible para Erdogan, Gül se convirtió en el número dos del Gobierno desde los puestos de viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores.

El 20 de marzo, escasas horas después de comenzar la Operación Libertad Irakí, la GAN aprobó por amplia mayoría el nuevo pliego de facilidades militares concedidas a Estados Unidos, que hubo de resignarse a no abrir el corredor terrestre de la invasión a través de Turquía y conformarse con el uso del espacio aéreo turco para vuelos en misión de combate, bien de bombardeo, bien de transporte de tropas. La autorización no incluía el aterrizaje o el despegue desde los aeródromos turcos, inclusive la base de Incirlik, una facilidad básica de la OTAN, y ni siquiera para repostar, luego la cooperación de Ankara en el esfuerzo bélico de Estados Unidos se redujo a un nivel incluso inferior al prestado en la primera guerra del Golfo. Turquía iba a servir de simple pasillo aéreo a su aliado y, a la sazón, se había quedado sin 30.000 millones de dólares. El plan gubernamental incluía la reserva de que el Ejército turco pudiera penetrar en Irak para impedir el flujo de refugiados, proteger a la minoría turcómana y evitar que los kurdos irakíes tomaran los centros petroleros y proclamaran su independencia.

4. Cuatro años al frente de la diplomacia turca: la Unión Europea y la cuestión chipriota

Funcionando como las dos ruedas de un mismo eje, Gül y Erdogan se pusieron a trabajar a fondo para que Turquía cumpliese a tiempo los criterios de Copenhague y pudiese emprender en 2005 las negociaciones formales de adhesión a la UE. La condición del primero de diputado y segundo de a bordo en el AKP, y el potente perfil internacional del segundo impedían una segmentación clásica de tareas. Por lo que se refiere al titular de Exteriores, sin menoscabo de sus responsabilidades diplomáticas, tomó parte activa en los procesos legislativos que sacaron adelante los paquetes reformistas elaborados por el Gobierno y reclamados desde Bruselas, fundamentalmente: la autorización del uso de otras lenguas aparte del turco en los medios de comunicación; la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia; el reforzamiento de las libertades de pensamiento, expresión y organización; el reconocimiento de la supremacía del derecho internacional en materia de libertades; la limitación de las definiciones de terrorismo; y, la desmilitarización parcial del Consejo Nacional de Seguridad y la reducción de su ascendiente en las decisiones políticas del Ejecutivo.

A lo largo de 2003 y 2004 el habitualmente afable y sonriente Gül mantuvo una frenética agenda de reuniones con los responsables europeos en las que constató, con disgusto, cómo la Comisión Europea aumentaba el celo de sus exigencias de modificaciones legales y constitucionales para la asimilación del acervo comunitario, cómo emergía un sentimiento turcoescéptico en el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo –alimentado hasta diciembre de 2004 por el Partido Popular Europeo, donde el AKP poseía el estatus de observador, en particular por los democristianos alemanes y austríacos así como los neogaullistas franceses- y se barajaba la opción, alternativa a la membresía plena, de la "asociación privilegiada", y cómo se interponía el expediente de la República de Chipre, a la que Ankara tendría que reconocer antes o después por no ser concebible el ingreso de un país en una organización a uno de cuyos estados miembros le escamotea las relaciones diplomáticas.

El AKP abrazó una estrategia innovadora sobre el inveterado litigio chipriota: respaldó plenamente el plan de reunificación de la isla presentado por la ONU y basado en el principio del Estado bicomunal con una estructura federal laxa, hizo causa común con el Gobierno de la autoproclamada República Turca de Chipre del Norte (RTCN, sólo reconocida por Ankara y encabezado desde enero de 2004 por el socialdemócrata Mehmet Ali Talat) en este punto e intentó doblegar, aunque sin éxito, al presidente turcochipriota, Rauf Denktash, que no quería saber de otra cosa que no fuera la confederación de dos estados soberanos mutuamente reconocidos. Atrás quedaba la retórica nacionalista del Gobierno de Ecevit, que había llegado a amenazar con anexionarse la RTCN si el ingreso de la República de Chipre en la UE se producía antes de un arreglo intercomunitario.

Sin embargo, en el referéndum del 24 de abril de 2004 el grueso del electorado grecochipriota se pronunció mayoritariamente en contra del plan, arruinando las expectativas de la ampliación de la UE a un Chipre unificado. Gül y Erdogan lamentaron el fracaso del proyecto de Estado bicomunal, pero se felicitaron por el sí rotundo emitido por los turchochipriotas. A la vez, instaron a la ONU a levantar la cuarentena diplomática a la RTCN y subrayaron que ya no había necesidad de retirar a los 35.000 soldados turcos presentes en el norte de la isla desde la invasión de 1974.

Aunque el tándem Gül-Erdogan podía alardear de que Turquía había hecho bien sus deberes y que las responsabilidades recaían exclusivamente en el Gobierno de Nicosia, el fiasco del referéndum chipriota era una mala noticia para las aspiraciones europeístas de Turquía. Como lo fue el rosario de ataques terroristas de autoría heterogénea –fundamentalistas islámicos ligados a Al Qaeda, ultranacionalistas religiosos, izquierdistas kurdos-, siendo los más graves los atentados cometidos por integristas suicidas con coches bomba contra dos sinagogas, el Consulado británico y la delegación del banco HSBC en Estambul en noviembre de 2003, que causaron 57 muertos, sin olvidar el que mató a otras cuatro personas en vísperas del Consejo de Jefes de Estado de y Gobierno de la OTAN reunido en la urbe del Bósforo en junio de 2004.

El 6 de octubre de 2004, tras verse el AKP y el CHP obligados a dar marcha atrás en su proyecto de penalización del adulterio, una medida que para Bruselas era extemporánea dentro de una reforma radical del Código Penal de 1926 acorde con los valores europeos –traducida en el castigo severo de la tortura, los mal llamados crímenes de honor y las categorías de crímenes contra la humanidad-, la Comisión Europea recomendó al Consejo que abriera las negociaciones de adhesión en 2005, pero reclamó la aceleración de las reformas políticas y además fijó un ramillete de cláusulas de "suspensión" (en materia de democracia y Derechos Humanos) y "salvaguardia" (afectando a la libre circulación de personas), periodos transitorios o restricciones incluso después de la entrada, todo lo cual auguraba una "larga y compleja negociación".

La imposición a Turquía de medidas especiales de prevención y vigilancia cuyo incumplimiento podría frustrar la entrada en la UE fue valorada por Gül como una "injusticia", si bien luego él y Erdogan entraron en discusiones con los responsables comunitarios para flexibilizar en lo posible sus duras exigencias. El Gobierno de Ankara en enrocó en la negativa a reconocer oficialmente a la República de Chipre, miembro de la UE desde mayo, a menos que se aplicara el plan de reunificación de la ONU, pero accedió a extender a los grecochipriotas (y a los restantes nuevos países miembros) el Protocolo de Unión Aduanera vigente con la UE de 15 estados en virtud del Acuerdo de Asociación de 1963, medida que, a su entender, no implicaba el reconocimiento.

El 17 de diciembre de 2004 el Consejo Europeo de Bruselas, siguiendo la recomendación de la Comisión, invitó a los turcos a emprender las negociaciones formales el 3 de octubre de 2005, pero hasta que éstas arrancaron hubieron de superarse los escollos del no franco-holandés en los referendos de ratificación nacionales del Tratado constitucional europeo, de la aprobación por el Parlamento Europeo –a instancias del PPE- de una resolución que exigía el doble reconocimiento por Ankara del genocidio armenio de 1915-1917 (millón y medio de víctimas, que la República turca, pese a tratarse de una verdad histórica, siempre se ha negado a aceptar) y del Gobierno de Nicosia "en una fase temprana de la negociación", y del bloqueo, a última hora, del marco negociador por Austria, que resucitó la figura de la asociación privilegiada como meta de las negociaciones.

A lo largo de 2006, las tensiones continuaron por la demora de los turcos, que exigían medidas recíprocas para la RTCN, en la aplicación de los compromisos firmados en julio del año anterior sobre la apertura de sus puertos y aeropuertos al transporte grecochipriota, y por la aprobación por la Asamblea Nacional francesa de una ley que penalizaba la negación del genocidio armenio; ello encendió las iras del Gobierno del AKP, que respondió con la suspensión de la colaboración militar con Francia. El 11 de diciembre el Consejo de la UE decidió suspender ocho de los 35 capítulos de la negociación por la terca negativa de Ankara a poner en práctica con Chipre las provisiones del Protocolo de Unión Aduanera.

Fuera del flanco europeo, Gül orientó la diplomacia nacional a una mejora sin precedentes de las relaciones con Siria (visitas a Ankara del presidente Bashar al-Assad y de Erdogan a Damasco en enero y diciembre de 2004, respectivamente), sobrellevó con éxito un bache en los tratos con Israel (llamada a consultas del embajador en Tel Aviv en mayo de 2004 como protesta por la represión de los palestinos seguida de un viaje de Erdogan a Jerusalén un año después con unos acuerdos de compra de armamento bajo el brazo) y se afanó, presionado por los militares, que no perdían ojo a los movimientos transfronterizos de un PKK reorganizado, en obtener de Estados Unidos algún rol pacificador o de interposición para Turquía en el convulso Irak postsaddamista aprovechando que la soberanía efectiva en el país árabe la ejercían las autoridades de ocupación occidentales.

Irak, empero, no fue más que una fuente de decepciones. Así, en noviembre de 2003 el Gobierno turco se vio obligado a suspender un plan de despliegue de 10.000 soldados en el área central sunní ante el furibundo rechazo del Consejo de Gobierno provisional irakí, lo que motivó una airada protesta de Gül por la "ineptitud" de Washington en el manejo de una solicitud de tropas de la que los propios irakíes, sus teóricos sometidos, no querían ni oír hablar.

5. Una apuesta presidencial erizada de obstáculos

En mayo de 2007 expiraba el septenio de Sezer y la intención original de Erdogan era postularse a sí mismo para sucederle, pero no sin antes abrir un proceso de consultas con otros partidos y sectores de la sociedad civil para despejar posibles recelos; si salía elegido presidente por la GAN, lo que parecía altamente probable, adelantaría las elecciones legislativas a junio para opacar las polémicas que a buen seguro provocaría la llegada de un político confesional islámico al palacio de Çankaya, y su responsable de Exteriores le sucedería al frente del partido y el Gobierno. Los detalles del atribuido plan de Erdogan fueron publicados por la prensa turca a principios de febrero, mientras Gül se encontraba de visita en Washington para advertir a Bush y a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que la aprobación por el Congreso estadounidense de una resolución de condena de la matanza y deportación de armenios en 1915 con la consideración de genocidio "dañaría seriamente" las relaciones bilaterales.

La eventual candidatura presidencial de Erdogan se fue a pique a mediados de abril sin que el gobernante llegara a proclamarla ante la insospechada reacción popular de rechazo: cientos de miles de ciudadanos, convocados por asociaciones kemalistas y enarbolando banderas nacionales y retratos del fundador de la República, salieron a manifestarse en Ankara en defensa del Estado laico y contra "la sharía" que, según ellos, figuraba en la "agenda oculta" del primer ministro. En paralelo al movimiento de hostilidad contra el AKP y la supuesta islamización del país se produjeron inquietantes actos criminales contra la minúscula minoría cristiana, tras los cuales parecían estar elementos de la extrema derecha ultranacionalista. El Estado Mayor del Ejército terció en la controversia para manifestar a las claras su oposición a que Erdogan se sentara en una poltrona con poderes políticos limitados pero que venía siendo un bastión institucional del republicanismo y el laicismo, desde el cual podía escrutarse y, llegado el caso, vetarse determinados proyectos de ley presentados por el AKP. Precisamente lo que de manera sistemática venía haciendo Sezer.

Visto el panorama, Erdogan, el 24 de abril, horas antes de vencer el plazo legal para la presentación de la candidatura, arrojó la toalla y, haciendo uso de los plenos poderes que el partido le había otorgado en esta cuestión, proclamó como aspirante a Gül, quien al punto se comprometió a "respetar los principios de la República" y añadió que el hecho de que su esposa se cubriera la cabeza con el hiyab sólo era "una preferencia personal" y un "derecho individual" que también debía ser respetado.

Pero Gül no resultó ser una solución de compromiso. Al CHP y al generalato les faltó tiempo para advertir respectivamente que utilizarían todos los resquicios que les ofrecía la ley para impedir la investidura del ministro de Exteriores y que las Fuerzas Armadas protegerían celosamente el secularismo en Turquía "de acuerdo con las misiones claramente estipuladas que les encomendaron las leyes". Para llegar a la Presidencia Gül tenía que ganar por una mayoría de dos tercios en la primera o en la segunda rondas de voto, o bien por mayoría absoluta en el tercer intento, o, de ser necesario, por mayoría simple en una cuarta votación disputada por los dos candidatos cabeceros. Si aún y todo el proceso parlamentario seguía atascado, no habría más salida que convocar elecciones generales anticipadas.

Los socialdemócratas de Baykal materializaron su amenaza en la primera vuelta del 27 de abril no presentando candidato propio y boicoteando una votación en la que Gül recabó 357 adhesiones, diez menos de las necesarias para ser proclamado con la mayoría de dos tercios pero seis más que el actual número de miembros de su grupo parlamentario. Al celebrarse la sesión con sólo 361 asistentes, el CHP esgrimió la falta de quórum, precisamente los dos tercios del hemiciclo, ante el Tribunal Constitucional -otro baluarte del Estado laico- para reclamar la anulación de la elección presidencial y forzar el adelanto de los comicios.

Gül y Erdogan plantaron cara a la intensa presión de que eran objeto y el todavía ministro de Exteriores, en particular, afirmó que "bajo ningún concepto" iba a retirar su candidatura, la cual era "el resultado de un largo proceso de consultas políticas en Turquía". La Unión Europea y el Consejo de Europa exigieron al Ejército turco que respetara al poder civil y se abstuviera de cometer injerencias en el proceso democrático susceptibles de interpretarse como un golpe de Estado encubierto, de manera similar a lo sucedido en 1971 y 1997, cuando los gobiernos de Demirel y Erbakan cayeron con sólo recibir de los uniformados un memorándum admonitorio.

El recurso del CHP fue admitido a estudio y el 1 de mayo, después de una nueva manifestación monstruo, esta vez en Estambul, contra el islamismo y de elevar los militares el tono de sus advertencias, el Constitucional falló a favor del partido opositor declarando inválida la votación del 27 de abril, aunque dejando abierta la puerta a su repetición. La reacción del Gobierno fue, en acatamiento de la sentencia judicial, convocar elecciones generales anticipadas, en principio para el 24 de junio, aunque al final se decidió celebrarlas el 22 de julio. Pero al mismo tiempo, en abierto desafío al aparato secular del Estado y al poder fáctico de las Fuerzas Armadas, anunció una iniciativa de reforma constitucional acelerada para, entre otros cambios, introducir la elección presidencial directa con un mandato de cinco años prorrogables por otros cinco. Erdogan pretendía ahora que los turcos votaran el mismo día a los diputados y al presidente de la República. La mayoría social con que contaba el AKP, pese a las gigantescas manifestaciones opositoras, y la simultaneidad de las dos citas con las urnas llevaría a Gül a Çankaya casi con seguridad.

Sin embargo, dos derrotas políticas estaban a la vuelta de la esquina. El 6 de mayo los diputados del CHP y el ANAP volvieron a ausentarse de la GAN, dejando el quórum en 358 miembros y frustrando el segundo intento de elegir al presidente. La votación no llegó a celebrarse porque Gül retiró su candidatura y el proceso electoral quedó cancelado el 9 de mayo por deserción de aspirantes. A continuación, el oficialismo sacó adelante en la GAN, con 370 votos a favor, la enmienda constitucional que iba a permitir elegir al presidente por sufragio universal y con un mandato de cinco años renovables, pero el 25 de mayo Sezer, que desde el día 16 ejercía con mandato extendido, aplicó su derecho de veto legislativo a una reforma que, en su opinión, podría alterar el equilibrio de poderes.

El contraataque del AKP no se hizo esperar: el 31 de mayo la mayoría oficialista sorteó el veto presidencial volviendo a aprobar el proyecto de ley con mayoría de dos tercios, no dejando a Sezer más opciones que promulgar la reforma sin más demora o bien someterla a un referéndum que difícilmente podría celebrarse antes de los comicios legislativos, a menos de dos meses vista. Ésta fue finalmente la decisión adoptada por el jefe del Estado, el 15 de junio, pero no sin anunciar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar la segunda votación parlamentaria por atribuidos errores de procedimiento. El mismo paso había tomado días atrás el CHP. La batalla y crisis política no conocía tregua. El 5 de julio el alto tribunal, en un fallo inesperado, desestimó los recursos de nulidad y validó el proceso de reforma constitucional. Aunque derrotado, Sezer se dio el gustazo de vetar el marco legal elaborado por el Gobierno que habría permitido celebrar el referéndum el 22 de julio, al tiempo que las legislativas. La consulta popular iba a quedar pospuesta para octubre. Al final, Gül no sería elegido presidente este año por sufragio universal sino que volvería a someterse al veredicto de la GAN, la surgida de los comicios.

La formidable carrera de obstáculos en que se había convertido la ambición presidencial de Gül comenzó a despejarse de verdad el 22 de julio: con una participación del 84,4%, el AKP superó incluso su marca de 2002 al recibir el 46,7% de los votos. La complicada proporcionalidad del sistema electoral turco penalizó, sin embargo, al partido de Gül en el reparto de escaños, habiéndose de conformar con 341, 22 menos que en la anterior elección. Esta cuota de poder parlamentario iba a permitir a los islamistas reeditar el Gobierno monocolor sin dificultad y en principio parecía complicar la elección presidencial de Gül. Sin embargo, el sensible retroceso del CHP y la irrupción de los ultraderechistas del MHP así como la obtención del escaño tras la etiqueta de independientes por varios representantes de la izquierda kurda, que estaban abiertos al cortejo del AKP, debilitaba la capacidad de acción de los sectores tradicionales laicos. Con esta contundente demostración de respaldo popular al oficialismo que encima recibió los parabienes internacionales de impecabilidad democrática, las Fuerzas Armadas, aun a regañadientes, tendrían que asumir la eventual conversión de Gül, entre otras cosas, en su comandante en jefe.

En adelante, los procesos de formación del Gobierno y de elección del presidente iban de la mano. El 23 de julio, Erdogan, siguiendo con el formalismo constitucional, presentó la dimisión a Sezer, quien el 6 de agosto le encargó formar el nuevo Gabinete. Siete días después, el AKP nominó por segunda vez candidato presidencial a su segundo de a bordo, quien con tono conciliador declaró: "La protección del secularismo es uno de mis principios básicos. Nadie debería preocuparse por este tema (…) La imparcialidad será mi primer y más importante principio". El 16 de agosto Sezer comunicó a Erdogan que el escrutinio de su lista de ministros quedaba pospuesto para después de la elección presidencial; previsiblemente, sería Gül, una vez instalado en el cargo, el responsable de revisarla.

Gül casi agotó las oportunidades que le ofrecía la segunda elección presidencial en cuatro meses. En la primera votación, el 20 de agosto, se quedó corto con 341 adhesiones, seguido por Sabahattin Çakmakoglu (MHP) con 70 y Tayfun Içli (DSP) con 13; 23 votos, los depositados por el prokurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP), fueron en blanco y uno nulo. El CHP volvió a boicotear la sesión y el quórum fue de 448 diputados. En la segunda ronda, el 24 de agosto, el aspirante del oficialismo recibió 337 votos, Çakmakoglu 71 e Içli 14; los votos en blanco esta vez fueron 24. El 28 de agosto, por fin, horas después de que el jefe del Estado Mayor, general Yasar Büyükanit, advirtiera que la institución castrense estaba resuelta a detener "las fuerzas del mal que sistemáticamente intentan corroer la naturaleza secular de la República turca", Gül se proclamó presidente al bastarle la mayoría absoluta: venció con 339 votos, mientras que Çakmakoglu se quedó con 70 e Içli con 13.

Ese mismo día, Gül tomó posesión en la GAN tras jurar "salvaguardar la existencia e independencia del Estado, la integridad indivisible del país y la nación, y la soberanía absoluta de la nación, acatar la Constitución, el imperio de la ley, la democracia y el principio de la República secular". A continuación, leyó un breve discurso en el que enfatizó su deseo de ser el presidente de todos los turcos con "imparcialidad" y "sin ninguna discriminación". El 29 de agosto el flamante presidente aprobó la lista ministerial de Erdogan y el nuevo Gobierno inició su andadura.

Abdullah Gül fue galardonado en 2001 por el Consejo de Europa con la Medalla Pro-Mérito al tiempo que adquirió la condición de socio de honor de su Asamblea Parlamentaria, y en 2005 la Universidad de Exeter le otorgó un doctorado honorífico en Derecho.

(Cobertura informativa hasta 1/9/2007)