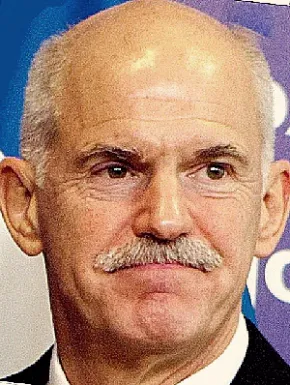

Giorgos Papandreou

Primer ministro (2009-2011) y ministro de Exteriores (1999-2004, 2009-2010)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Giorgos Papandreou, tercera generación de la más célebre dinastía de estadistas europeos, asumió el Gobierno de Grecia en octubre de 2009, al tercer intento, tras imponerse en las urnas con mayoría absoluta el partido que presidía desde 2004, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK). Hijo y nieto de primeros ministros, este sociólogo formado en Estados Unidos acumulaba ya una amplia experiencia ministerial como miembro de los gabinetes de su padre, Andreas (fallecido en 1996), y de su sucesor, Kostas Simitis, con quien fuera eficiente titular de Exteriores. Así, Papandreou, un político moderado y dialogante, estaba reconocido como el arquitecto de la nueva etapa de posibilismo en las relaciones greco-turcas, y su labor había sido positiva también para el impulso de un arreglo negociado del conflicto chipriota y de la construcción europea.

Cuando llegó al poder, Papandreou, presidente de la Internacional Socialista desde 2006, transmitió el mensaje de la regeneración del sistema heleno, lastrado por una serie de obsolescencias, ineficiencias y corruptelas, todas las cuales habían contribuido al fracaso del Gobierno conservador de Kostas Karamanlis. Pero, sobre todo, el flamante primer ministro se propuso relanzar una economía con tasa negativa a la vez que reducir el déficit público, el más elevado de la UE. La empresa que asumió resultó ser muchísimo más onerosa de lo imaginado. En muy poco tiempo, Papandreou, sus gobernados y toda Europa comprendieron que lo que estaba en juego no era ya la recuperación del crecimiento o la consolidación fiscal, sino la propia supervivencia de Grecia como miembro del euro, como edificio económico y como Estado social. Prácticamente de la noche a la mañana, el país heleno, víctima a la par de una mala gestión propia y de la voracidad especulativa de los mercados financieros, se asomó al precipicio de la bancarrota nacional, arrastrando tras de sí a la moneda única europea a la peor crisis de su historia.

El calvario del gobernante socialista comenzó de inmediato, al descubrir que el anterior Gobierno de Nueva Democracia (ND) había ocultado la verdadera dimensión del déficit: la previsión para 2009 se acercaba ahora al 13% del PIB, índice que superaba con creces las estimaciones previas de Atenas (entre el 6% y el 8%) y más que duplicaba el cálculo de la Comisión Europea (el 5%), cuando el tope fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE era del 3% (peor aún, a final, el déficit de aquel año rozó el 16%). La constatación del alarmante estado del erario empujó al Gobierno a lanzar una primera andanada de recortes que se cebó en el sector público y las partidas sociales. La restricción del gasto, más el retraso de la edad de jubilación y la campaña contra la corrupción y el fraude tributario, buscaban "recuperar la credibilidad" de Grecia, sostenía Papandreou, quien al mismo tiempo invocó la necesidad de un nuevo "pacto social".

El ajuste fiscal fue recibido con escepticismo por la UE y, peor aún, por los inversores de deuda soberana, obligando al Tesoro griego a pagar por sus títulos unos intereses exorbitantes. El diferencial con el bono alemán entró en una vertiginosa escalada sin fin y las agencias de rating fueron bajando peldaños en sus calificaciones de la deuda griega, abocada a la categoría de los bonos basura. Además, la prioridad de la lucha contra el déficit ahondó la recesión en el país de la eurozona que, paradójicamente, más tarde había entrado en ella. Entre tanto, el descontento hervía en la calle, con numerosos disturbios violentos y un rosario de huelgas generales convocadas por los sindicatos. En marzo de 2010 el Gobierno presentó otro drástico plan de ahorro que incorporaba la subida del IVA, la congelación de las pensiones y recortes de los salarios de los funcionarios. Las "dolorosas" medidas fueron en vano, ya que no consiguieron calmar a los mercados.

En abril de 2010, rendido a la evidencia de que el país por sí solo no podría hacer frente a sus próximos vencimientos de deuda, Papandreou, con acentos dramáticos, anunció el sometimiento al plan de rescate financiero ya bosquejado por el Eurogrupo y el FMI en previsión de la contingencia. Se acordó entonces un socorro de 110.000 millones de euros en créditos a tres años liberados por tramos; de esa cantidad, 80.000 millones saldrían de las arcas de los 16 países que compartían el euro (es decir, préstamos bilaterales) y los 30.000 restantes los aportaría el FMI. Grecia esquivaba por el momento una suspensión de pagos inminente, pero a cambio de un ajuste estructural más duro que incluía nuevos tijeretazos en pensiones y salarios públicos, subidas de impuestos y tasas, privatizaciones y el abaratamiento del despido, con el objetivo básico de achicar el déficit hasta dejarlo por debajo del 3% en 2014. La intervención financiera supuso una considerable pérdida de soberanía para Grecia, que quedó sometida al escrutinio y el dictamen de la troika, es decir, la Comisión Europea, el BCE y el FMI.

La demanda a la población de sacrificios adicionales atizó la tensión social y en mayo de 2010 una huelga general degeneró en unos episodios de violencia que se cobraron tres muertos en Atenas. Más allá de las fronteras nacionales, el seísmo griego envió demoledoras ondas de choque a otras economías vulnerables de la periferia del euro, la irlandesa y la portuguesa, que hubieron de ser rescatadas también ante el riesgo de colapso de sus deudas soberanas, antes de zarandear peligrosamente a las más grandes de España e Italia. La primera y gran crisis del euro, cuyo epicentro había sido Grecia, obligó a la UE a crear dos recursos crediticios temporales, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), a prever un fondo permanente de rescate que sustituyera a los anteriores, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y, por imposición del eje franco-alemán, a suscribir un polémico Pacto por el Euro que incidía en la competitividad con criterios de ortodoxia liberal.

En la primavera de 2011 era ya palmario el fracaso de una operación de salvamento que se ejecutaba cicateramente, por etapas sujetas a su vez al estricto cumplimiento de deberes, con unos intereses en los préstamos excesivos y con las reticencias dilatorias de Alemania. El fantasma del impago desordenado y la quiebra total volvió a sobrevolar Atenas, y los rumores del abandono del euro para regresar al dracma se hicieron insistentes. Papandreou imploró a los socios europeos que se implicaran más a fondo en el reflotamiento de su país, angustiado por no poder garantizar ni siquiera el abono de salarios públicos y pensiones a unos pocos meses vista.

Se gestó así un segundo rescate consistente en una inyección directa de 130.000 millones de euros del FEEF y con unos plazos de devolución y unos intereses más digeribles, más un principio de acuerdo para proceder a una reestructuración de la deuda con quita, "voluntaria" para los principales tenedores privados, del 50%, es decir, por valor de 100.000 millones de euros. En junio, Bruselas dio luz verde al esquema general del nuevo plan, condicionado a un marco de austeridad reforzado, y desbloqueó la entrega del vital quinto tramo del primer rescate, luego de que el Parlamento aprobara, en medio de una enorme incertidumbre porque en el PASOK la disciplina de voto flaqueaba, el plan de ajuste correspondiente al período 2012-2015.

La votación parlamentaria de junio dio oxígeno extra a Papandreou, pero su iniciativa política estaba a punto de agotarse. La propuesta al principal partido de la oposición, ND, de formar un Gobierno de concentración fue respondida con la exigencia de su salida del Ejecutivo como condición. En septiembre, el dirigente, no sin resistirse pero conminando desde el exterior, se resignó a aprobar la enésima batería de medidas de austeridad, cruda hasta el extremo de arrojar directamente al paro y la pobreza a cientos de miles de paisanos. El 31 de octubre de 2011 Papandreou dejó atónito a todo el mundo al anunciar su decisión de someter a referéndum los términos del segundo rescate dictados por la troika. La arriesgada maniobra buscaba un baño de legitimidad democrática al tiempo que lanzar un mensaje de fidelidad al euro, pero tuvo un impacto desastroso en los mercados y fue severamente reconvenida desde la UE. Tres días después, Papandreou daba marcha atrás.

Tras este clamoroso paso en falso, el primer ministro arrojó la toalla: resucitó la oferta del Gobierno de unidad PASOK-ND pero sin él presente y el 6 de noviembre anticipó su dimisión. Cinco días más tarde, traspasó el testigo al tecnócrata independiente Loukas Papademos, ex gobernador del Banco de Grecia y vicepresidente del BCE, quien formó un Gobierno tripartito con mandato hasta las elecciones anticipadas de 2012.

(Texto actualizado hasta noviembre 2011)

1. El aprendizaje político a la sombra de sus mayores estadistas

2. Ministro de Exteriores con Simitis y sucesión en la jefatura del PASOK

3. Líder de la oposición al Gobierno Karamanlis y victoria electoral en 2009

4. El shock financiero de Papandreou: falseamiento del déficit y explosión de la deuda

5. Ajuste draconiano, agudización de la recesión y el fallido primer rescate internacional

6. El hundimiento de Grecia: ultimátum europeo, compromiso sobre un segundo rescate crediticio y resistencia social a los recortes

7. Agotamiento del margen de maniobra política y dimisión en 2011

1. El aprendizaje político a la sombra de sus mayores estadistas

La familia de políticos más famosa de la Grecia contemporánea tiene como primer ascendiente a Georgios Papandreou (1888-1968), un abogado de Acaya de tendencias republicanas y liberal-conservadoras que en el período de entreguerras se labró una primera carrera política como gobernador de las Islas del Egeo, diputado nacional y ministro de Educación en el primer Gobierno republicano del líder liberal Eleftherios Venizelos, del que fue principal colaborador. En 1935, el año en que un golpe de Estado derechista despejó el camino para la restauración de la monarquía en la persona de Jorge II, Papandreou abandono el venizelismo y puso en marcha su propio partido, el Democrático Socialista (DSKE), que entró inmediatamente en colisión con la dictadura filofascista del general Ioannis Metaxas. En la traumática década que siguió, Papandreou sufrió un exilio interior, se resistió a la ocupación ítalo-alemana, sufrió cárcel por ello y, tras conseguir evadirse, se puso al frente del Gobierno real griego, exiliado en El Cairo bajo la protección británica. Regresó al país tras la liberación en 1944, pero a principios de 1945, con Grecia deslizándose hacia una guerra civil entre el Ejército nacional y los insurgentes comunistas, renunció al poder.

El hijo de Georgios y padre de Giorgos, Andreas, nació en la isla de Quíos en 1919 y, continuando con la tradición familiar, se formó en Derecho en la Universidad de Atenas. Militante de un grupúsculo marxista, en 1940 escapó de la dictadura de Metaxas y se instaló en Estados Unidos, donde obtuvo la nacionalidad y comenzó una brillante carrera académica, lectiva y docente, desligado de las peripecias políticas del padre. Tras dar clases en Harvard, Andreas contrató con la Universidad de Minnesota y fue en ese estado, en 1952 y en la ciudad de Saint Paul, donde nació Giorgos, su primogénito, al que registró con el anglófono nombre de Jeffrey. La madre, Margaret Papandreou, apellidada de soltera Chant, era una natural de Illinois, periodista y militante feminista que había conocido a su marido griego siendo alumna suya en la Universidad. En ese momento, los dos estaban casados (en el caso de él, con una mujer llamada Christina Rasia y desde 1941), pero sendos divorcios les permitieron contraer en 1951 un matrimonio que iba a engendrar cuatro hijos en total: tras Giorgos, vendrían Sophia, Nikos y Andreas.

La infancia de Giorgos Papandreou estuvo jalonada por los avatares políticos de su abuelo tocayo y, finalmente, los de su padre. El primero puso en marcha la Unión de Centro (EK) y en 1963, tras pasarse varios años en la oposición, ganó las elecciones generales y retornó al puesto de primer ministro. Ese mismo año, Andreas, tras un período de tanteo, decidió instalarse definitivamente en Grecia dispuesto a simultanear la vida universitaria y, por primera vez, la profesión política, como diputado por el partido de su padre, cuya ala izquierdista pasó a liderar, y como ministro de su Gobierno. A su hijo mayor lo inscribió en el Colegio de Atenas, casa de estudios angloparlante administrada por la Fundación Educativa Helénico-Americana donde el muchacho terminó la primaria y empezó la secundaria.

El peligro se cernió sobre la familia a partir de 1965, cuando Georgios fue destituido por el rey Constantino II al cabo de una disputa por el control de las Fuerzas Armadas y Andreas fue acusado por los sectores ultraconservadores de estar compinchado con un grupo militar clandestino de signo izquierdista conocido como Aspida. En 1967 los Papandreou se aprestaban a retornar al Gobierno por la vía electoral, pero la extrema derecha militar se anticipó a ese escenario dando un golpe de Estado que liquidó la ya herida democracia griega. Georgios fue puesto bajo arresto domiciliario y en noviembre de 1968 continuaba en esa situación cuando falleció por causas naturales a los 80 años de edad. Su hijo fue sometido a un régimen de confinamiento similar por unos meses, pero a comienzos de 1968 la junta de los coroneles le permitió asilarse en el extranjero, llevándose a la familia consigo. Entonces, Giorgos, contaba con 15 años.

El joven Giorgos se educó allí donde su padre iba recalando en el curso de su peregrinar de exiliado, a caballo entre América y Europa. Mientras el progenitor daba clases de Economía en universidades locales y organizaba la oposición a la dictadura con su nuevo instrumento partidista, el Movimiento de Liberación Panhelénico (PAK), el hijo se sentó sucesivamente en las aulas de la York Community High School de Elmhurst, Illinois –escuela donde se había educado su madre-, la Viggbyholmskolan de Estocolmo y la King City Secondary School de Toronto, donde completó el bachillerato en 1970. Acto seguido, se matriculó en el Amherst College de Massachusetts con la intención de licenciarse en Sociología.

En 1972 inició en la Universidad de Estocolmo unos estudios de pregrado de un año de duración enfocados en el análisis de los movimientos migratorios. De esta etapa formativa en el extranjero se trajo un buen conocimiento del idioma sueco y un perfecto inglés, inculcado desde la infancia como el otro idioma de la familia. De hecho, su inglés era tan fluido y rico que podía hablarlo con más soltura que el propio griego, anomalía lingüística de la que no iba a zafarse ni en su etapa de hombre maduro.

1974 fue un año decisivo en las vidas del padre y el hijo, en lo sucesivo estrechamente vinculadas también en el aspecto político. A la caída del régimen de los coroneles, en julio de 1974, los Papandreou volvieron a Grecia y el 3 de septiembre Andreas transformó el PAK en el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), al que dotó de un ideario socialdemócrata y envolvió de una retórica izquierdista y radical donde se daban la mano el nacionalismo, el euroescepticismo, el antiatlantismo y una hostilidad manifiesta a la égida de Estados Unidos, el país que tan bien conocía y del que Grecia era aliado en el seno de la OTAN.

Giorgos se convirtió en un militante activo del PASOK, que cosechó un sonoro fracaso en las primeras elecciones de la restauración democrática, las del 17 de noviembre de 1974. Los comicios fueron ganados por Nueva Democracia (ND), la formación conservadora recién fundada por Konstantinos Karamanlis, una de las más insignes personalidades políticas del período monárquico democrático, cuando había sido tres veces primer ministro; ahora, bajo el sistema republicano, Karamanlis era de nuevo jefe del Gobierno y el máximo adversario parlamentario de Papandreou.

Antes de dar el salto a la profesión de político, Giorgos debía completar sus estudios superiores. En 1975 terminó la licenciatura de Sociología en el Amhest College y en 1977 se sacó en la capital británica un máster en Sociología y Desarrollo por la London School of Economics (LSE). Aquel mismo año, el PASOK volvió a perder las elecciones frente a ND, aunque ascendió notablemente en votos y escaños. El bautizo en la política representativa del todavía veinteañero se produjo en las elecciones generales del 19 de octubre de 1981, que pasaron página en la historia reciente del país. El PASOK, enérgica y carismáticamente conducido por Papandreou, que sedujo al electorado con sus promesas de profundas reformas sociales en un país aún atrasado en muchos aspectos, conquistó la mayoría absoluta con el 48,1% de los votos y 172 escaños, uno de los cuales, por Acaya, fue para Giorgos.

En su primera legislatura, mientras su padre primer ministro combinaba pragmatismo posibilista y retórica heterodoxa dando por bueno el reciente ingreso de Grecia en la CEE, renovando el arriendo de las bases militares a Estados Unidos, atacando a la OTAN por su supuesto favoritismo proturco y coqueteando con el bloque soviético y los regímenes árabes radicales, Papandreou júnior fue aprendiendo el oficio de sus mayores en el Vouli o Parlamento, donde presidió la Comisión de Educación, y en el PASOK, donde fungió de secretario de varias comisiones sectoriales y, desde mayo de 1984, por decisión del I Congreso del partido, como miembro del Comité Central.

Tras las votaciones del 2 de junio de 1985, en las que el PASOK retuvo la mayoría absoluta pese a un sensible retroceso, Andreas, el 26 de julio, formó su segundo Gobierno y en él Giorgos recibió un puesto de segunda fila, una subsecretaría en el Ministerio de Cultura, al cargo de los asuntos de los griegos de la diáspora, la juventud y la formación continua. El 5 de febrero de 1987 finalizó su primera y breve ejecutoria gubernamental. Durante un año, estuvo concentrado en el trabajo orgánico del partido, como miembro del secretariado, consistente en tres personas, del Buró Ejecutivo. El 22 de junio de 1988 su padre le reclamó de nuevo para el Gobierno, pero esta vez le metió directamente en el Consejo de Ministros como titular de la cartera de Educación Nacional y Asuntos Religiosos.

El debut del sociólogo en el Gabinete griego coincidió con un profundo deterioro de la imagen del PASOK por la adopción de unas medidas de austeridad para combatir el déficit y la inflación que frenaron la generosa inversión social, característica del primer Gobierno, y que encima no tuvieron los efectos macroeconómicos apetecidos, y, sobre todo, por los excesos demagógicos del caudillo socialista y el afloramiento de una cadena de escándalos de corrupción institucional y partidista que diezmaron al Ejecutivo. Todo ello pasó factura a los socialistas, que en las elecciones del 18 de junio de 1989 vieron arrebatada la mayoría por los neodemócratas de Konstantinos Mitsotakis. Entonces, ND pactó con el Partido Comunista de Grecia (KKE) un insólito Gobierno de cuarentena socialista que entró en funciones el 2 de julio, momento en que los Papandreou quedaron apeados del poder.

En los cuatro años siguientes, Papandreou júnior, desde su escaño en el Vouli, renovado por tercera vez en las elecciones de noviembre de 1989 y por cuarta en las de abril de 1990, y desde su puesto en el Comité Central del partido, fue testigo discreto de la odisea política y personal de su padre. En 1989, el año más turbulento de la república democrática, el veterano político desató una tormentosa polémica nacional por partida doble, por divorciarse de Margaret para casarse con la azafata Dimitra Liani, a la que doblaba la edad, y por su presunta responsabilidad penal en el caso Koskotas, un gran escándalo de desfalcos y sobornos con dinero público de por medio, por el que fue sucesivamente desaforado, procesado y juzgado. Curiosamente, fue también en 1989 cuando Giorgos contrajo segundas nupcias con Ada, una ingeniera aeronáutica que le dio una hija, Margarita-Elena, en 1990. El político ya tenía un hijo varón, Andreas, de siete años, fruto de un primer matrimonio.

A Papandreou le dieron por desahuciado, pero en 1992 fue absuelto de todos los cargos y quedó listo para lanzar un contraataque político. Superada su particular catarsis, el septuagenario dirigente resurgió con energía inusitada y las elecciones generales del 10 de octubre de 1993, que concedieron al PASOK una holgada mayoría absoluta de 170 escaños con el 46,9% de los votos, le devolvieron triunfalmente al poder. Tres días después, Papandreou, con 74 años de edad, tomaba posesión del Ejecutivo helénico, presidido en los tres últimos años por Mitsotakis.

En todo este tiempo, Giorgos había estado envuelto en algunas actividades internacionales relevantes, como la fundación en Praga en 1990 de la Asamblea de Ciudadanos de Helsinki, y había retomado el hacer académico, como profesor invitado en el Center for International Affairs (CFIA) de la Universidad de Harvard, por unos meses entre 1992 y 1993. Ahora, como cabía esperar, fue repescado por su padre para el Gobierno, esta vez en calidad de viceministro de Exteriores encargado de las relaciones con Estados Unidos, teniendo como jefe directo al ministro Karolos Papoulias. Hecho singular, en el Ejecutivo tuvo como colega a su madrastra tres años más joven, Dimitra, nombrada por su marido jefa del Gabinete del Primer Ministro. Toda vez que colocó además a un primo de Liani como viceministro de Cultura y a su doctor particular como ministro de Salud, Papandreou fue blanco de la imputación de nepotismo.

Desde su oficina diplomática, concebida como un trabajo temporal para que se adiestrara en el manejo de las relaciones internacionales, Papandreou júnior tuvo como misión principal explicar a la Administración de Bill Clinton las razones de la imposición por su país de un embargo comercial y un bloqueo de comunicaciones a la Ex República Yugoslava de Macedonia (FYROM), ahora Estado independiente reconocido por la ONU aunque sólo bajo ese nombre. Atenas acusaba a las autoridades eslavomacedonias de abrazar el irredentismo panmacedonio (que, supuestamente, incluiría a la región griega de Macedonia) y de apropiarse de los símbolos del antiguo reino helenístico de Alejandro Magno, particularmente el Sol de Vergina, adoptado para su bandera nacional por los gobernantes de Skopje. Asimismo, el viceministro intentó que Washington aflojara su hostilidad contra Serbia por su instigación de la guerra civil en Bosnia-Herzegovina.

El 8 de julio de 1994, antes de que su padre, presionado por los enfurecidos socios europeos, accediera a levantar el bloqueo a Macedonia a cambio de un rediseño de su bandera (si bien el desacuerdo sobre el nombre del país se mantuvo intacto), Giorgos cesó en Exteriores y asumió la titularidad de un ministerio que ya le era familiar, el de Educación y Asuntos Religiosos. Entre tanto, Andreas, enfermo de una insuficiencia renal incurable, se acercaba a su crepúsculo vital. El 20 de noviembre de 1995 el primer ministro entregó las funciones al responsable de Interior, Akis Tsohatzopoulos, el 15 de enero de 1996 presentó la dimisión y siete días después fue sucedido oficialmente por uno de los pesos pesados del PASOK, aunque no siempre bien avenido con él, Kostas Simitis, un reformista moderado y proeuropeo partidario de modernizar el partido para despojarlo de las prácticas caudillistas y clientelistas, y hacerlo más transparente y profesional. Papandreou sénior, el histórico estadista, falleció el 23 de junio de 1996 a los 77 años.

2. Ministro de Exteriores con Simitis y sucesión en la jefatura del PASOK

Confirmado por Simitis en el Gabinete, en julio de 1996 Papandreou se convirtió en miembro de los burós Político y Ejecutivo del PASOK a raíz del IV Congreso, el cual eligió a Simitis presidente del partido. Tras las elecciones anticipadas del 22 de septiembre, que los socialistas volvieron a ganar por mayoría absoluta, el responsable gubernamental pasó a representar al primer distrito de Atenas en el Vouli. En el segundo Gobierno Simitis, constituido el 24 de septiembre, Papandreou empezó sirviendo como ministro alterno de Asuntos Exteriores.

Junto con el ministro titular, Theodoros Pangalos, Papandreou ejecutó la nueva política exterior de diálogo y entendimiento con los países vecinos impulsada por Simitis, que quería solventar desencuentros históricos o, por lo menos, remover tensiones recientes con Macedonia, Albania y Turquía –con la que por ejemplo, en enero de 1996, a punto se había estado de llegar a las manos por el izado de unas banderas en dos minúsculos islotes en el Egeo cuya soberanía estaba en disputa-, y de paso acabar con la soledad diplomática de Grecia dentro de la propia UE. Como número dos de la diplomacia helena, Papandreou cimentó su reputación de hombre conciliador en las relaciones entre gobiernos y sensible con la realidad de las minorías étnicas y religiosas; ya como ministro de Educación, había adoptado medidas de discriminación positiva, concretamente la reserva de cuotas de plazas universitarias a los musulmanes de Tracia. En estos años, el ministro fue premiado por varias organizaciones no gubernamentales que reconocieron su labor.

El 19 de febrero de 1999 Papandreou reemplazó como ministro de Exteriores a Pangalos, al que Simitis se vio obligado a cesar para aplacar a la opinión pública al calor del escándalo desatado por la captura por agentes turcos del líder separatista kurdo Abdullah Ocalan en Kenya, a donde las autoridades griegas le habían mandado con una supuesta protección diplomática tras autorizarle su ingreso secreto en Grecia. En los cinco años siguientes, Papandreou, con sus maneras suaves y su perfil multicultural y cosmopolita, marcó una clara distancia con la idiosincrasia de su vehemente padre, tantas veces proyectado como un chovinista de lo griego.

Ya en su primer año de ejercicio, el ministro se hizo notar como un convencido promotor de la distensión con Turquía, cuyo estatus de país candidato a la adhesión a la UE le fue reconocido por el Consejo Europeo de Helsinki gracias a que Grecia levantó un veto de doce años de duración. También, como el autor de una carta a OSCE, sin precedentes igualmente, en la que el Gobierno, como reacción al manifiesto reivindicativo leído en el Vouli por los tres diputados (dos del PASOK y el otro de ND) de etnia turca y que presentaba la rúbrica de varias ONG de las minorías grecoturca y grecomacedonia, reconocía el derecho de los ciudadanos griegos a identificarse a sí mismos como miembros de minorías nacionales, cuya existencia siempre había sido negada por Atenas. Simitis y Papandreou, además, intentaron, de manera denodada aunque infructuosa, convencer a Serbia para que aceptara el plan político sobre Kosovo presentado por las potencias occidentales en la mesa de negociaciones de Rambouillet, so pena del ataque militar de la OTAN.

Unánimemente reconocido como el arquitecto de la nueva etapa de posibilismo en las relaciones greco-turcas, Papandreou continuó en su puesto en el tercer Gobierno Simitis, alineado el 13 de abril de 2000 como resultado de la tercera mayoría consecutiva ganada por el PASOK. Fue en unos comicios generales adelantados por el primer ministro para rentabilizar el aplauso general a su exitosa política económica, que iba a permitir a Grecia ingresar en la eurozona el 1 de enero de 2001. En la nueva legislatura, Papandreou prolongó su protagonismo exterior alentando un arreglo negociado del conflicto de Chipre consistente en la reunificación de la isla, dividida desde la invasión turca de 1974, en el marco político de un Estado de tipo federal, bizonal y bicomunal. Esta era la propuesta clave del Gobierno grecochipriota de Nicosia –el internacionalmente reconocido- en sus conversaciones directas con su homólogo turcochipriota, que luego fue asumida por el plan del secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Para Papandreou, la posición fundamental de su país estaba "clara como el cristal": la división de Chipre nunca podría ser un statu quo permanente o definitivo, y la autoproclamada República Turca de Chipre del Norte (RTCN), sólo reconocida por su madrina Turquía, era una entidad ilegítima que no podía aspirar a adquirir atributos de soberanía estatal tras una fórmula de tipo confederal. El ministro añadió que iba en el interés de todos que Chipre llegara unificado a su ingreso en la UE en 2004, aunque si no había más remedio, sólo la parte sur de la isla se convertiría en Estado miembro. A Ankara, le reclamó una postura constructiva, absteniéndose de dar pábulo a la actitud intransigente de las autoridades turcochipriotas, y de paso le recordó que Atenas seguía reservándose el derecho a frustrar una futura incorporación de Turquía a la UE si no se reunían determinadas condiciones.

Por otro lado, Papandreou fue el presidente de turno del Consejo de la UE en el primer semestre de 2003, un período delicado en el que la organización europea tuvo que afrontar y ventilar un buen número de cuestiones cruciales. Así, a la presidencia griega le correspondió redactar un documento, bien que de mínimos, con la postura común de los divididos socios comunitarios sobre la invasión y ocupación de Irak (tímidamente, Atenas sintonizaba con el enfoque antibelicista de París y Berlín, pero evitó mal encararse con Washington y Londres con pronunciamientos tajantes), organizar la firma de los tratados de adhesión de los diez países que iban a ingresar en 2004 y aprobar el proyecto del Tratado de la Constitución Europea tal como lo había dejado la Convención Europea. Estos dos eventos, importantísimos para la construcción europea, tuvieron lugar en el Consejo informal de Atenas, el 16 y el 17 de abril, y el Consejo ordinario de Salónica, el 19 y el 20 de junio. La impresión general fue que la presidencia griega, pese al trauma de Irak, había hecho sus deberes con nota alta, y Papandreou y Simitis fueron elogiados por sus colegas europeos por ello.

Pero de puertas adentro, el Gobierno socialista estaba perdiendo el fuelle. El 7 de enero de 2004, abrumado por las críticas a los retrasos en las obras de las instalaciones que debían acoger los Juegos Olímpicos de Atenas, la ola de huelgas obreras y las malas noticias económicas, Simitis anunció que renunciaba al liderazgo socialista y que adelantaba al 7 de marzo unas elecciones legislativas en las que tampoco sería el cabeza de lista. El tiempo corría en contra del PASOK, que, con unas prisas que recordaban la precipitada sucesión de Andreas Papandreou ocho años atrás, abrió el proceso de elección de su nuevo presidente. El único candidato era el dinámico ministro de Exteriores, quien, según sondeos del momento, gozaba de una cota de popularidad superior al 70%.

Sin duda, Papandreou era el único dirigente socialista con posibilidades de salvar las elecciones y de ganarle la partida al líder y candidato de ND, así como sobrino y tocayo del insigne estadista conservador, Kostas Karamanlis, un jurista inequívocamente proeuropeo y con un mensaje reformista de derechas que ponía el énfasis en la "modernización" social y económica de Grecia, a su entender lastrada por los arraigados vicios y defectos de los socialistas. Pero en contra de Papandreou pesaban el considerable desgaste acumulado por el Gobierno del que era miembro y el escasísimo tiempo de que iba a disponer para exponer sus ideas y propuestas en clave electoral.

El congreso extraordinario del partido arrancó el 6 de febrero con la proclamación de la candidatura de Papandreou a primer ministro y culminó el día 8 con la celebración de las elecciones internas a presidente, las primeras de su historia abiertas al millón largo de afiliados, entre militantes con carnet y –la mayoría- "amigos" o simpatizantes registrados. La votación, al no someterse otras postulaciones, no pasó de lo simbólico, pero el partido confiaba en que la escenificación de la "primera elección ganada" por el nuevo líder tuviera un efecto de empuje frente a un Karamanlis en alza. El 9 de febrero, leído el resultado electoral, con 1.017.085 votos para el único candidato y 3.060 votos en blanco o nulos, Papandreou recibió formalmente de Simitis las riendas del partido en la sede central de la calle Harilaou Trikoupi de Atenas.

El PASOK libró una campaña electoral con las encuestas ligeramente adversas, y con Papandreou y Simitis repartiéndose los papeles. El primero, incidiendo en su imagen de hombre positivo y dialogante, se concentró en explicar su oferta de un sistema económico más desregulado y aligerado de trabas burocráticas, con estabilidad financiera, racionalidad fiscal, redistribución de los ingresos favoreciendo a los trabajadores de rentas bajas y una Administración más transparente y próxima a los ciudadanos. Simitis, en clave negativa, agitó el miedo al "huracán liberal" que barrería el país si subían al poder los neodemócratas, los cuales, según él, no dudarían en congelar los salarios de los trabajadores públicos. El primer ministro saliente pidió el voto para el PASOK porque los socialistas siempre mantendrían los salarios por encima del coste de la vida y las conquistas del Estado del bienestar.

Ni las promesas de "cambio", "reforma" y "guerra a la corrupción" hechas por Papandreou, ni las ominosas advertencias de Simitis convencieron a un electorado deseoso de forzar la alternancia democrática, así que el 7 de marzo de 2004 el PASOK perdió unas elecciones generales por primera vez desde 1990 con el 40,6% de los sufragios y 117 escaños, cerca de cinco puntos y 48 escaños menos que ND. Papandreou, electo diputado por el primer distrito de Salónica, encajó con deportividad la derrota y el 10 de marzo, con la toma de posesión del Gobierno Karamanlis, se despidió del Ministerio de Exteriores e inició su andadura como líder de la oposición parlamentaria.

3. Líder de la oposición al Gobierno Karamanlis y victoria electoral en 2009

La lección de las elecciones de 2004 convenció a Papandreou de la imperiosa necesidad de poner al día el discurso, las formas y la estructura del partido. De cara al VII Congreso, a celebrar en Faliro, Atenas, los días 3 y 4 de marzo de 2005, el presidente y sus lugartenientes diseñaron una plataforma que invocaba una "nueva era" en la que el PASOK debía desenvolverse como un partido "democrático, abierto y participativo", aligerado de burocracia y descentralizado. El PASOK tenía que funcionar como una "célula viva" en una sociedad que quería regirse por el "diálogo" y "deliberación". Sin sorpresas, el Congreso aprobó por unanimidad los nuevos manifiesto y estatutos de la ponencia oficial, cuyo eslogan era Cambiar ahora, cambiar en todas partes, cambiar siempre. Poco después, en mayo, Papandreou fue elegido vicepresidente de la Internacional Socialista y el 30 de enero de 2006 sucedió al portugués António Guterres en la presidencia de la organización.

A lo largo de la legislatura, acortada en medio año por Karamanlis con el adelanto de las elecciones generales al 16 de septiembre de 2007, el líder socialista arremetió contra el Gobierno de ND por su manejo de la economía, la educación y la política exterior, y le acusó sistemáticamente de pasividad frente a la corrupción. En el verano del año electoral y en paralelo a la campaña, la dramática ola de incendios que arrasó 2.700 km² de bosques, olivares y haciendas agrícolas en Ática, Peloponeso y Eubea, y que costó la vida 84 personas, sirvió de material arrojadizo en la guerra de declaraciones entre Karamanlis y Papandreou, con el primero denunciando una verdadera "conspiración" contra Grecia ejecutada por pirómanos y el segundo poniendo en solfa tal teoría y acusando a su autor de ocultar la negligencia de su Gobierno con palabras que alentaban "el miedo y la discordia".

Sin embargo, los incendios del verano de 2007 no tuvieron consecuencias políticas para el Gobierno. ND, pese a las pérdidas, volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta y el PASOK sufrió una derrota inesperadamente dura: cayó al 38,1% de los votos y los 102 diputados. Resultó evidente un trasvase de votos desde el segmento socialista a la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza, capitaneada por el partido ex comunista Synaspismós) y al KKE. Con una perspectiva más general, podía hablarse de un voto de castigo al bipartidismo hegemónico, ya que todas las listas pequeñas ganaron votos.

Papandreou fue cuestionado desde las bases, que le exigieron cuentas por su incapacidad para encarnar la opción del cambio frente a una ND claramente desgastada y por su abuso de la fácil denuncia de lo que estaban haciendo mal los conservadores sin explicar mejor lo que haría él de estar en el poder. El malestar cundió en la propia ejecutiva del partido y el liderazgo de Papandreou fue desafiado por Evangelos Venizelos y Kostas Skandalidis, varias veces ministros en los gobiernos socialistas habidos entre 1993 y 2004. Papandreou aceptó el envite y el 11 de noviembre de 2007, en una votación abierta, se impuso a sus retadores con el 55,9% de los votos. En marzo de 2008, el VIII Congreso del PASOK terminó con un Papandreou firmemente al mando, como antes de las elecciones de 2007, y abierto a la cooperación con otros partidos de la izquierda, particularmente el Synaspismós.

A partir de aquí, Papandreou y los socialistas griegos no tuvieron que esforzarse mucho para arrancar de Karamanlis el enésimo adelanto electoral, esta vez con más anticipación de la acostumbrada. Los disturbios nacionales de diciembre de 2008, los más graves desde la restauración democrática en 1974, desbordaron claramente la capacidad de respuesta del Gobierno, acosado desde varios frentes. Brutales vandalismos aparte, los sociólogos enmarcaron esta violenta protesta callejera en un profundo sentimiento de frustración de las generaciones más jóvenes por el elevado desempleo, los salarios mezquinos y la percepción de unas instituciones del Estado endogámicas e ineficientes.

Meses más tarde, en agosto de 2009, un nuevo brote de incendios forestales, que sumió en el caos las inmediaciones de Atenas y reprodujo las escenas de pesadilla vividas en el verano de 2007, volvió a poner en evidencia la incompetencia de políticos y funcionarios. Por si fuera poco, el público descubría cada dos por tres las corruptelas que medraban en los despachos políticos y gubernamentales. Y para colmo de males, la sombría evolución económica, que lógicamente no pudo aislarse de la crisis global: en el primer trimestre de 2009, la economía helena, bien que con varios meses de retraso con respecto a la mayoría de los socios de la eurozona, entró oficialmente en recesión. Ante semejante cúmulo de adversidades, el 2 de septiembre Karamanlis, urgido de un nuevo mandato político, anunció la disolución del Vouli.

El triunfo sobre ND por cuatro puntos de diferencia en las elecciones del 7 de junio al Parlamento Europeo y la ventaja aún más amplia que auguraban todos los sondeos permitieron a Papandreou encarar con el mayor de los optimismos las elecciones generales del 4 de octubre de 2009. Más a su favor, Karamanlis, desde que convocó los comicios, hizo gala de una actitud derrotista, de estadista vencido de antemano por los problemas y crisis que habían jalonado su segundo y accidentado mandato, el cual, ciertamente, podía considerarse un fracaso.

El programa electoral del PASOK contemplaba, en complicada sintonía, un paquete de estímulo del consumo y la inversión de 3.000 millones de euros, la contención del déficit público –que, según estimaciones del Gobierno, iba a situarse este año entre el 6% y el 8%, la tasa más elevada de la UE- por debajo de 3% exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, el aumento de los impuestos a las rentas más altas, la congelación del IVA y el combate al fraude fiscal, alzas salariales para los funcionarios y subidas de las pensiones por encima de la inflación. También, la creación de un ramillete de ministerios, los de Protección del Ciudadano, Infraestructura, Transporte y Redes, Justicia, Transparencia y Derechos Humanos, y Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Particular interés suscitó un plan de acción con medidas a aplicar en los primeros cien días de gobierno y centradas en el fomento del empleo –el paro oficial superaba el 9%- y el apoyo al pequeño comercio, aunque Papandreou no dio detalles. No podían faltar las promesas de tolerancia cero con la corrupción, el amiguismo y el despilfarro de los recursos públicos.

Al final, el PASOK conquistó sus mejores resultados desde 1993 con el 43,9% de los votos y 160 escaños, nueve por encima de la mayoría absoluta. En sus primeras alocuciones tras conocer la victoria de su partido, Papandreou se declaró comprometido con "cambiar el rumbo del país hacia un espacio respetuoso de la ley, el medio ambiente y el progreso", valores que permitirían a los socialistas "volver a unificar a los griegos", si bien, advirtió, "el camino no será fácil".

Con la prontitud característica de la democracia parlamentaria helena, el cabeza de la lista ganadora recibió del presidente de la República, Karolos Papoulias, el encargo de formar el Gobierno. Un día más tarde, el 6 de octubre, Papandreou prestaba juramento como primer ministro y en la jornada siguiente se constituía su Gabinete monocolor, donde él mismo figuraba como ministro de Exteriores. Las carteras de Defensa, Interior y Finanzas fueron para Evangelos Venizelos, Giannis Ragousis y Georgios Papakonstantinou, respectivamente. El veterano Theodoros Pangalos fue incorporado como viceprimer ministro. La concentración en sus manos de las funciones políticas y diplomáticas garantizaba el protagonismo absoluto del nuevo primer ministro en las relaciones exteriores de Grecia. Tan sólo tres días después de asumir, el 9 de octubre, Papandreou voló a Estambul para asistir a una reunión de ministros de Exteriores del Proceso de Cooperación de Europa del Sudeste (PCES); a la misma se sumó el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien sostuvo un aparte con el griego.

En Estambul, Papandreou expuso la necesidad de, transcurrido un lustro desde el fracaso del plan de reunificación de la ONU por el no de los grecochipriotas en el referéndum de abril de 2004, solucionar de una vez por todas el conflicto de Chipre. A su entender, la isla mediterránea debía ser "liberada de dependencias, madres patrias, tropas de ocupación, división y muros, que no tienen cabida en la Unión Europea". En cuanto a la aspiración turca de ingresar en la UE como Estado miembro de pleno derecho, Grecia la apoyaba, aunque Ankara aún tenía que cumplir una serie de obligaciones inherentes a la adhesión.

El 19 de octubre, horas después de obtener del Vouli la confianza en su Gobierno por 160 votos contra 140, Papandreou se desplazó a Nicosia, donde se entrevistó con el presidente Dimitris Christofias, implicado en un serio esfuerzo negociador con la parte turcochipriota. Papandreou manifestó también su deseo de solventar la rocosa disputa con Macedonia/FYROM por el nombre del país, hallando uno que satisficiera a Skopje y Atenas. Y en cuanto a Kosovo, varios observadores, empezando por los de Serbia, indicaron que el nuevo Gobierno griego podría ceder a las presiones de sus socios europeos y reconocer la independencia de la antigua provincia de mayoría albanesa.

4. El shock financiero de Papandreou: falseamiento del déficit y explosión de la deuda

(Epígrafe en previsión)

5. Ajuste draconiano, agudización de la recesión y el fallido primer rescate internacional

(Epígrafe en previsión)

6. El hundimiento de Grecia: ultimátum europeo, compromiso sobre un segundo rescate crediticio y resistencia social a los recortes

(Epígrafe en previsión)

7. Agotamiento del margen de maniobra política y dimisión en 2011

(Epígrafe en previsión)

(Cobertura informativa hasta 1/11/2009)