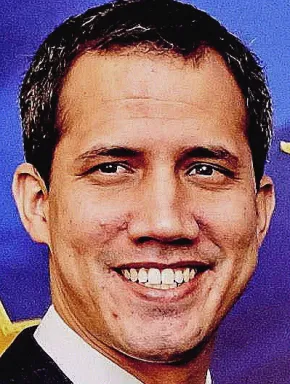

Juan Guaidó Márquez

Presidente encargado de la República (2019-2022) (en disputa); presidente de la Asamblea Nacional (2019-2023) (en disputa)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

El 23 de enero de 2019 la larga crisis de Venezuela entró en una nueva fase, está por ver si resolutiva o meramente secuencial, con la proclamación del opositor Juan Guaidó, cabeza de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de la República "para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres". La impactante jura constitucional de Guaidó, escenificada en la Plaza Juan Pablo II de Caracas con simbología patriótica y arropada por miles de personas, puso un clímax a las llamadas a manifestarse de la oposición antichavista, que no reconoce la legitimidad del segundo mandato de seis años obtenido por el presidente Nicolás Maduro en las viciadas elecciones de mayo de 2018, y abrió una dinámica con desenlace imprevisible. Mientras la represión policial de los contrarios al Gobierno se recrudece y el balance de fallecidos aumenta, Guaidó y Maduro se encastillan para una batalla política e institucional que por de pronto está teniendo repercusiones internacionales fulminantes.

Nada más declararse presidente interino, Guaidó fue reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los latinoamericanos, incluidos Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, además de por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, simultaneidad que hace pensar en un acuerdo previo. Tras Maduro, que replicó a la Administración Trump con la ruptura de relaciones diplomáticas y un ultimátum de 72 horas para la repatriación de los representantes norteamericanos, se alinearon efusivamente Rusia, China, Bolivia, Cuba y Turquía, que suscribieron su tesis del "golpe de Estado". México y Uruguay optaron por una especie de neutralidad favorable a la negociación para hallar una "solución pacífica". En cuanto a la UE, entre ambigua y cautelosa, en su primera reacción oficial a través de la alta representante Federica Mogherini, pidió "elecciones libres y creíbles", y expresó su "apoyo pleno" a la Asamblea Nacional como "la institución elegida democráticamente", pero eludió considerar a Guaidó el legítimo jefe del Estado venezolano.

Guaidó, sobre el que gravitan represalias penales con mandamiento judicial (él mismo reconoce que su arriesgado paso tendrá "consecuencias"), es un combativo diputado varguense de 35 años licenciado en Ingeniería, miembro del partido de centroizquierda Voluntad Popular (VP, admitido en la Internacional Socialista) y portavoz de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Su fama no traspasó fronteras hasta después de ser investido, el pasado 5 de enero, al frente del Parlamento elegido en 2015 con mayoría absoluta de la MUD y desde 2017 enfrentado a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, la cual se arrogó por decreto todas las competencias legislativas.

La de Guaidó, que en su discurso inaugural pasó revista al catastrófico panorama (abusos y violaciones "sistemáticos", "desmantelamiento del Estado de Derecho", hundimiento económico, hiperinflación, éxodo demográfico, corrupción medular, desgobierno) generado por la "dictadura opresora y miserable" de Maduro, fue una elección por eliminación, al estar los principales dirigentes de su partido fuera de juego: así, Leopoldo López, la figura más conocida, cumple en prisión domiciliaria la condena a 13 años que le fue impuesta en 2015; Freddy Guevara, el actual coordinador nacional de VP, se encuentra refugiado en la Embajada chilena; y Carlos Vecchio permanece exiliado en Estados Unidos. Ello, más la desaparición del primer plano de anteriores adalides antichavistas como el dos veces candidato presidencial y hoy inhabilitado Henrique Capriles, convirtió a Guaidó, casi de súbito, en el rostro señero de la MUD, una alianza muy golpeada por la persecución del régimen autoritario de Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le prohibió presentarse como tal a las elecciones de 2018, igual que a la propia VP, pero también desestructurada por las trifulcas internas y la deserción de integrantes. Al empezar 2019, la MUD pareció hallar al líder con capacidad de arrastrar y aglutinar que sus bases anhelaban.

Guaidó dio un primer golpe de efecto el 11 de enero, horas después de inaugurar Maduro su nuevo mandato en medio de protestas populares y con el repudio de 13 de los 14 gobiernos -todos salvo México- del Grupo de Lima, la OEA, Estados Unidos y la UE. Desafiante e impreciso, el diputado anunció su "apego" a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución promulgada por Hugo Chávez en 1999 y, asumiendo "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República", su intención de llamar a "elecciones libres" y "lograr la transición de la mano del pueblo". Entonces no quedó claro si el opositor, que apeló al respaldo del Ejército, se atribuía efectivamente la condición de presidente, pero actores exteriores, como el secretario general Almagro, así lo entendieron.

A los dos días, Guaidó fue detenido durante una hora por agentes del servicio de inteligencia, el SEBIN. Sin embargo, este incidente no le disuadió de mantener su convocatoria de una "gran movilización nacional" contra el "usurpador" Maduro para el día 23, fecha emblemática del imaginario nacional por ser el aniversario del derrocamiento, en 1958, del dictador militar Marcos Pérez Jiménez. En la víspera, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró "inconstitucional" a la Asamblea Nacional. Llegado el 23-E, el dirigente parlamentario hizo explícita su asunción presidencial de la República con carácter interino en el formato de "cabildo abierto".

El 24 de enero la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el TSJ, es decir, el generalato y la judicatura, cerraron filas con Maduro. Este posicionamiento complica más el envite "indetenible" del disputado presidente encargado, que difícilmente podrá conducir a buen puerto la transición democrática anunciada sin la aquiescencia del alto mando militar, parte que es del núcleo duro de la Revolución Bolivariana. Ahora bien, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, introdujo un matiz importante al instar a Maduro a emprender con su oponente "un diálogo fructífero, una negociación".

| (Nota de edición: esta biografía fue publicada originalmente el 29/1/2019. La presidencia en funciones de Juan Guaidó, paralela y en disputa con el Ejecutivo de Nicolás Maduro, obtuvo el reconocimiento de 52 Estados miembros de la ONU, así como de la OEA y de la UE (esta última hasta 2021). El 7/1/2020 Guaidó fue juramentado para un nuevo mandato como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela por los diputados de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional, la elegida en los comicios de 2015 y controlada por la oposición antichavista. El 5/1/2021 se constituyó la V Legislatura de la Asamblea Nacional como resultado de los comicios del 6/12/2020; en los mismos, boicoteados por la oposición, resultó vencedora la coalición oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Entonces, el diputado Jorge Rodríguez Gómez fue investido presidente de la Asamblea Nacional adicta al Gobierno de Maduro. El 30/12/2022 los diputados de la IV Legislatura aprobaron poner fin al llamado "Gobierno Interino" y con él la Presidencia encargada de Guaidó. Con la pérdida del apoyo de una mayoría de diputados, Guaidó siguió presidiendo la Asamblea Nacional hasta el 5/1/2023, fecha en que la IV Legislatura eligió para el puesto a Dinorah Figuera). |

Juan Guaidó nació en La Guaira, la capital costera del estado caribeño de Vargas y ciudad satélite de Caracas, en el hogar formado por los señores Wilmer Sixto Guaidó Vidarte, piloto de aviación comercial, y Norka Márquez, de profesión maestra. En diciembre de 1999 el joven estaba en el último curso de sus estudios de Bachillerato en Ciencias cuando Vargas sufrió unas catastróficas inundaciones y corrimientos de tierras que arrasaron buena parte de este territorio federal, provocando miles de muertos y desaparecidos, y destruyendo innumerables viviendas, edificios públicos, instalaciones económicas e infraestructuras de transporte. A los Guaidó, como a tantos paisanos, les golpearon de lleno las riadas de agua y lodo, y el hoy líder político recuerda su condición de "sobreviviente" de uno de los mayores desastres naturales en la historia de Venezuela.

En 2000 Guaidó concluyó su etapa lectiva en el Instituto Los Corrales y a continuación emprendió estudios superiores de Ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, por la que se graduó con el título de ingeniero industrial en 2007. Corría el noveno año de la presidencia de Hugo Chávez Frías y Guaidó, dirigente del Consejo General de Representantes Estudiantiles (COGRES), se sumó a la primera línea de las movilizaciones callejeras organizadas por los estudiantes críticos con el Gobierno bolivariano en protesta por la no renovación, y en consecuencia cierre, de Radio Caracas Televisión (RCTV, medio de línea hostil al chavismo) y para pedir el no en el referéndum constitucional del 2 de diciembre, convocado por el presidente para reforzar su proyecto socialista del Estado venezolano y el cual, ciertamente, fue impugnado en las urnas.

Para entonces, el padre de Guaidó ya llevaba cuatro años afincado en España, el país de sus antepasados, y concretamente en las Islas Canarias, donde, al no conseguir que le convalidaran su licencia de piloto, se ganaba la vida trabajando en el sector hotelero. Wilmer Guaidó había emigrado en 2003 junto con su segunda esposa, Esther Pumeda, ex azafata de Aerovías Venezolanas, y las dos hijas pequeñas tenidas con ella, dejando a Juan y a su hermano Gustavo estudiando en la universidad. En 2019, cuando el mayor de los hijos de Norka Márquez se hizo mundialmente famoso por motivos políticos, su progenitor, en contacto permanente con él, ejercía de taxista en Tenerife.

Las luchas estudiantiles le sirvieron a Guaidó, que tras licenciarse en la UCAB cursó en Caracas sendos posgrados en Gerencia Pública impartidos por la George Washington University y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), de entrenamiento para hacer el salto a la política activa. En diciembre de 2009, junto con otros cabecillas del movimiento estudiantil como Freddy Guevara Cortez, políticos del arco antichavista progresista y miembros de la sociedad civil, el ingeniero participó en la fundación en Valencia, Carabobo, de Voluntad Popular (VP), movimiento orientado al centro-izquierda y cuyo liderazgo recayó en el economista y doctor en Derecho Leopoldo López Mendoza, hasta hacía justo un año alcalde del Municipio de Chacao y anteriormente militante de los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

El 14 de enero de 2011 el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó la inscripción de VP como partido político. Vagamente situado entre la socialdemocracia y el social liberalismo, VP, que en 2014 sería admitido en la Internacional Socialista como miembro pleno, se dotó de un Equipo Nacional de Activistas (ENA) en el que más tarde Guaidó iba a tomar las posiciones de coordinador del Estado Vargas y Coordinador Nacional de Organización. El primer Responsable Nacional de VP no era otro que el carismático Leopoldo López.

Diputado opositor del grupo de Leopoldo López

Previamente a su reconocimiento como partido político, VP pudo presentar algunos candidatos a las elecciones legislativas de septiembre de 2010 en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la gran coalición, con sensibilidades e ideologías variopintas -lo que ha menudo provocaba fricciones internas-, de fuerzas opositoras a Chávez organizada en 2008. Entre los tres diputados electos de VP estuvo, por Vargas, Bernardo Guerra, cuyo suplente en la Asamblea Nacional resultó ser Guaidó. Por los demás, los comicios de 2010 fueron ganados, con pérdida de votos pero conservando la mayoría absoluta, por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual le sacó 32 escaños de ventaja a la MUD. El 5 de enero de 2011 arrancó el mandato parlamentario quinquenal en suplencia del joven representante varguense, que en 2012 disputó sin éxito a José Manuel Olivares, de PJ, la candidatura de la MUD para el cargo de gobernador del estado caribeño.

En junio de 2015, en un momento sumamente azaroso para el bloque opositor por la detención y juicio de López, acusado de incitación a la violencia en relación con la ola de protestas y disturbios antigubernamentales, saldados con varios muertos, de febrero de 2014, y el afianzamiento en el poder, con palpable deriva autoritaria, de Nicolás Maduro Moros, el presidente sucesor del fallecido Chávez confirmado en las elecciones de abril de 2013 (resultado adverso para la oposición que no fue reconocido por el candidato de la MUD, el ahora gobernador de Miranda Henrique Capriles Randonski), Guaidó fue seleccionado para candidatear por la Circunscripción 1 de Vargas en las próximas elecciones legislativas.

La condena de López en septiembre a 13 años y nueve meses de prisión, castigo judicial que fue tachado de "farsa" por la MUD y que para la comunidad internacional constituía una sentencia puramente política, y el brutal empeoramiento de la situación económica y social, pusieron un contexto favorable a las expectativas electorales de la MUD, que el 6 de diciembre de 2015 hizo historia al derrotar limpiamente al chavismo y, con el 45,2% de los votos y 112 de los 167 escaños, conquistar una mayoría absoluta cualificada de dos tercios.

El 5 de enero de 2016 Guaidó, con 32 años, estrenó su primer mandato legislativo por derecho propio. Aunque todavía no figuraba en el plantel de grandes nombres de la oposición, ya había adquirido alguna notoriedad en las protestas desarrolladas en la calle por VP y la MUD en los últimos tiempos. Ahora, desde el hemiciclo, su visibilidad creció como denunciante parlamentario de las tramas de corrupción del Gobierno, función que entre enero de 2017 y enero de 2018 fue vehiculizada por su presidencia de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea. El liderazgo de Guaidó se templó desde su tribuna parlamentaria y, no sin grandes peligros físicos, en el exterior de las sedes institucionales, escenario casi diario, con un reguero de fallecidos víctimas de la represión, del pulso entablado con las autoridades.

El 28 de junio de 2017, en plena escalada del forcejeo con el régimen de Maduro, que semanas atrás había decretado la convocatoria electoral de una Asamblea Nacional Constituyente con la misión de elaborar una nueva Carta Magna de la República Bolivariana (el texto vigente no era otro que el introducido por Chávez en 1999) y, de paso, neutralizar a una Asamblea Nacional radicalmente desafecta que el oficialismo ya había intentado silenciar mediante auto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el diputado de VP fue alcanzado por un disparo de arma de fuego durante una marcha opositora en el centro de Caracas; se trató de un escopetazo de balines efectuado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que no revistió mucha gravedad, pero del que Guaidó salió con algunos perdigones alojados en el cuerpo.

En los meses que siguieron a este incidente, Guaidó vio cómo sus principales compañeros del partido quedaban anulados y, contra su voluntad, fuera de juego. López fue excarcelado en julio, pero siguió privado de libertad, cumpliendo condena en régimen de prisión domiciliaria y aislado del exterior. En cuanto a Guevara, coordinador nacional encargado, primer vicepresidente de la Asamblea y adalid de la última ola de protestas nacionales, en noviembre se vio despojado de su inmunidad parlamentaria e inhabilitado por el TSJ, tras lo cual, temeroso por su vida, corrió a refugiarse en la Embajada de Chile en Caracas, donde solicitó una protección que le fue concedida. Otro coordinador de la ENA de VP, Carlos Vecchio DeMarie, permanecía exiliado en Estados Unidos desde 2014. Y David Smolansky Urosa abandonó también el país luego de concluir en agosto su alcaldía de El Hatillo.

Con el resto de la MUD, presa además de un goteo de desincorporaciones por diversas desavenencias entre los socios, el acoso y derribo descargados por el régimen surtía iguales efectos letales: en octubre de 2017 el dos veces candidato presidencial y miembro de PJ Henrique Capriles empezó a contar 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público al terminar su período de gobernador de Miranda; en noviembre siguiente, consiguió zafarse de su prisión domiciliaria y escapar a Colombia, para luego volar a Madrid, el ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma Díaz, líder de la Alianza Bravo Pueblo (ABP); y en agosto de 2018 fueron involucrados en el supuesto atentado contra Maduro en Caracas y desaforados los diputados de PJ Julio Borges Junyent, coordinador nacional del partido y hasta enero el presidente de la Asamblea, y Juan Carlos Requesens Martínez, pudiendo escabullirse y llegar a Bogotá el primero y siendo aprehendido el segundo.

Rumbo al liderazgo de la MUD

En enero de 2018, como parte de lo acordado por los principales partidos de la MUD sobre la rotación de puestos de la Junta Directiva de la Asamblea, Guaidó por VP tomó la jefatura de la Bancada de la Mayoría, la mayor fracción del dividido grupo parlamentario de la MUD, en sustitución de Stalin González Montaño, de UNT. En la Presidencia de la Cámara el pronto represaliado Julio Borges dejó paso Omar Barboza Gutiérrez, colega de formación de Stalin González. Para entonces, la Asamblea Nacional ya llevaba cinco meses funcionando en abierta rebeldía, pero reclamando la exclusiva legitimidad institucional democrática, frente a las maniobras hegemónicas del régimen del PSUV, que en agosto de 2017, a través de la ya votada e instalada Asamblea Nacional Constituyente, había declarado a la cámara "en desacato"; entonces, todas las competencias y atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional se las arrogó una Constituyente "soberanísima" y plenipotenciaria.

En 2018 tocaban las elecciones presidenciales y a finales de enero Guaidó y los compañeros que no estaban inhabilitados encajaron el nuevo mazazo del TSJ y el CNE; estos, con criterios arbitrarios, excluyeron a la MUD del proceso de validación de boletas electorales, bloqueando así la presentación de un candidato conjunto de la oposición. Además, el CNE exigió a VP que se sometiera a un proceso de renovación reglamentaria al no haber participado en las elecciones municipales del 10 de diciembre. Llegado febrero, la formación opositora se negó a registrarse de nuevo, el CNE, en consecuencia, la declaró "autocancelada" y por último los de Guaidó, junto con PJ y las demás organizaciones principales de la MUD, anunciaron que boicoteaban las votaciones en ciernes argumentando que estas iban a ser "un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial". El Gobierno tampoco admitió la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral.

En estas circunstancias de graves cortapisas al pluralismo y de falta de garantías tuvieron lugar las elecciones del 20 de mayo de 2018, de las que Maduro fue declarado vencedor con un aplastante 67,8% de los votos. El único rival opositor que pudo o quiso competir con él, Henri Falcón Fuentes, líder de Avanzada Progresista, hasta febrero miembro de la MUD, denunció fraude, mientras que la participación cayó al 46%. El 5 de junio siguiente la Asamblea General de la OEA, con 11 abstenciones y cuatro votos en contra, aprobó una resolución por la que desconocía la legitimidad de la reelección presidencial de Maduro y abría la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo. En similares términos de desconocimiento se pronunciaron los países del Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras instancias internacionales. No obstante, Rusia, China, Cuba, Turquía y otros gobiernos sí concedieron validez a las elecciones.

En octubre de 2018 Guaidó, que seguía siendo miembro de la Comisión de Contraloría, lanzó otra arremetida verbal contra el Gobierno de Maduro, acusándole de traficar con el hambre que padecían los venezolanos, a la luz de una investigación de la Procuraduría de México donde se exponía la complicidad de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con una red de corrupción.

El diputado explicó entonces que: "La corrupción es un delito de lesa humanidad causante de muchas muertes en Venezuela, por falta de medicinas y alimentos. México comenzó la investigación, pensando que era un caso de evasión de impuestos, y se encontraron con toda esta red de corrupción. El Estado mexicano descubrió facturas que reflejaban 112% de sobreprecio, es decir nos están cobrando seis veces más el valor real de los productos. No aceptan ayuda humanitaria porque es el negocio de Maduro y su régimen comprar alimentos con sobreprecio, para que el pueblo pase hambre. Ya se robaron el dinero del petróleo, hecho que denunciamos, y ahora quieren raspar la olla con la comida. Son 3.000 millones de dólares los que exige el Gobierno de México como sanción directa por el caso de los CLAP, más otras denuncias de dinero incautado por corrupción en Estados Unidos y en Europa".

En 2019 correspondía a VP la presidencia anual de la AN y el hombre que en otras circunstancias le habría tocado portarla, Freddy Guevara, seguía asilado en la Embajada chilena. El obvio reemplazo de Guevara era Guaidó, que el 5 de enero fue investido por los diputados, acompañado de Edgar Zambrano Ramírez, de Acción Democrática (AD) como primer vicepresidente y de Stalin González como segundo vicepresidente. En sus primeras palabras como cabeza parlamentario, Guaidó confirmó que a partir del 10 de enero, día en que Maduro inauguraría su segundo mandato presidencial de seis años, la Asamblea desconocería totalmente al Gobierno "usurpador" y que en adelante el órgano legislativo sería el "único poder legítimo" de Venezuela.

Juan Guaidó está casado con Fabiana Rosales, una licenciada en Periodismo y Comunicación Social de 26 años que viene desarrollando su propia trayectoria de activista política al lado de su marido, tratándose de una militante de VP que ha trabajado en la Asamblea Nacional y que actualmente está volcada en la difusión de la campaña opositora y la empresa institucional del cónyuge. En mayo de 2017 la pareja tuvo su primer retoño, una niña, Miranda.

(Cobertura informativa hasta 5/1/2019)