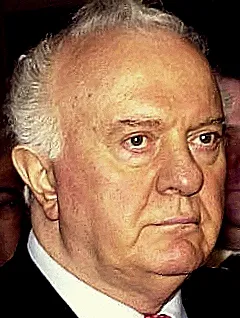

Eduard Shevardnadze

Presidente de la República (1992-2003); ministro de Exteriores de la URSS (1985-1991)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Hijo de un profesor de Historia, cursó esa especialidad académica en la Universidad de Tbilisi, capital de la entonces República Socialista Soviética Georgiana (RSSG). Llegó a ejercer la profesión docente durante un año, pero luego se decantó por la actividad política e ingresó en la Escuela del Comité Central del Partido Comunista de Georgia (SKP). En 1946 se afilió al Komsomol, o Liga de Juventudes Comunistas, del que pronto se convirtió en su segundo secretario, y en 1948 fue admitido en el Partido Comunista de Todas las Rusias, que es como se denominó hasta 1952 el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).

Tras graduarse como oficial del SKP en 1951 y en el Instituto Pedagógico de Kutaísi en 1959, a lo largo de tres décadas Shevardnadze desarrolló toda su carrera de apparatchik en su Georgia natal. Fue sucesivamente primer secretario del Komsomol (1957-1961), miembro del Comité Central del SKP (1958-1964 y desde 1966), diputado al Soviet Supremo de la RSSG (1959), y primer secretario de los comités de los distritos de Mtsjeti (1961-1963) y Pervomaisky (1963-1964), este último comprendido en el área metropolitana de Tbilisi. En 1964 fue promovido a viceprimer ministro del Consejo de Ministros o Gobierno de la RSSG, entonces encabezado por Givi Dzhavajishvili, y al año siguiente se hizo cargo de la cartera de Asuntos Internos. El 28 de septiembre de 1972 dejó el ejecutivo republicano cuando el Comité Central del SKP, después de ocupar por unos meses una secretaría de su Comité Central, para sustituir al veterano Vasili Mzhavanadze como primer secretario del SKP, con lo que automáticamente ingresó en el Buró Político del partido.

Como dirigente supremo de la RSSG, Shevardnadze combatió, sin excluir los métodos expeditivos, los brotes nacionalistas y las redes del mercado negro, imperantes sobre todo en la distribución de los productos agrícolas, que en estos años, cuando Leonid Brezhnev dirigía el PCUS en Moscú, alcanzaron cotas desaforadas. Sus campañas contra la corrupción de los funcionarios y el crimen organizado, que prolongaron e intensificaron iniciativas desarrolladas en su etapa ministerial, más su experiencia en el desarrollo agroindustrial georgiano, produjeron una serie de resultados meritorios que le fueron recompensados por el Centro. Así, en 1976 Shevardnadze recibió asiento en Moscú en el Comité Central del PCUS y el 27 de noviembre de 1978 ocupó escaño como miembro suplente del selectivo Buró Político.

Cuando Mijaíl Gorbachov se convirtió en secretario general del PCUS en marzo 1985 y procedió a renovar la alta nomenklatura con hombres más jóvenes comprometidos con su proyecto reformista y de talante afín, Shevardnadze se destacó al punto como el más conspicuo de su plantel de colaboradores. El 1 de julio de 1985 el Buró Político del PCUS le eligió miembro pleno y al día siguiente Gorbachov le nombró ministro de Asuntos Exteriores en sustitución del anciano Andrei Gromyko, incombustible responsable de la diplomacia soviética desde 1957 y un dirigente que era la viva estampa del brezhnevismo y la mentalidad de la Guerra Fría. En ese momento, Shevardnadze cesó en la Primera Secretaría del SKP, cerrando una etapa de 13 años, y fue reemplazado por Dzhumber Patiashvili.

Pese a su inexperiencia en los asuntos internacionales (todo su bagaje extranjero se reducía a siete visitas realizadas entre 1975 y 1984 a cinco países, excepto uno —Hungría— no pertenecientes al bloque soviético, en tanto que miembro del Movimiento de Solidaridad Afroasiático), Shevardnadze ofrecía una imagen de lozanía y dinamismo harto alejada de la proyectada por la gerontocracia brezhnevista y muy apropiada para la puesta en práctica de la nueva política exterior que Gorbachov tenía en mente, encaminada a sustituir la confrontación militar con Occidente por una nueva cooperación que permitiera al Estado soviético desviar recursos en beneficio de la estructura socioeconómica, obsoleta, estancada y claramente incapaz de competir con los modelos capitalistas occidentales a la hora de incorporar los avances tecnológicos, asegurar el desarrollo y producir riqueza.

No hubo que esperar mucho para que Shevardnadze se revelara como el coartífice y ejecutor de la dimensión exterior de la perestroika (reestructuración del sistema) y la glasnost (transparencia informativa), terreno en el que el movimiento de reforma produjo los resultados más espectaculares. Jovial, sorprendentemente flexible y dialogante para los parámetros soviéticos, la Sonrisa de la perestroika, como llegó a llamársele, fue el mejor embajador y relaciones públicas del proyecto gorbachoviano, rivalizando con el estadounidense Henry Kissinger o con el alemán Hans-Dietrich Genscher (con quien coincidió en todo el ejercicio) como uno de los más populares ministros de Asuntos Exteriores contemporáneos.

Con su voluntarismo diplomático, Shevardnadze allanó el camino para la firma de históricos tratados sobre el control de armamentos y la superación de los escenarios de la Guerra Fría, como el de eliminación de Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, el 8 de diciembre de 1987 en Washington), el de Reducción de Armas Estratégicas (START, el 31 de julio de 1991 en Moscú), el de reducción de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE, el 19 de noviembre de 1990 en París) y muy en especial el denominado 2+4, suscrito el 12 de septiembre de 1990 en Moscú por las dos Alemanias y las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que removió los obstáculos externos a la unificación alemana. La extinción de la República Democrática Alemana (RDA), que desde su creación en 1949 había sido el más fiel satélite de la URSS, mediante su absorción de hecho por la República Federal (RFA), supuso el epítome del abandono al cabo de más de cuatro décadas de férula imperialista del extraordinariamente dispendioso glacis, la zona de demarcación con el bloque del Oeste formada por los países europeos orientales, que se tornaba insostenible por momentos.

Shevardnadze asumió el drástico trastrueque del equilibrio del poder en el continente como algo inevitable y necesario —sería uno de los precios a pagar por el éxito de la perestroika en casa—, y su actitud al respecto superó en realismo a la exhibida por Gorbachov, quien no dejó de mostrar reluctancias y dudas a lo largo de un proceso que arrancó simbólicamente en junio de 1989 con la primera fase del desmantelamiento del telón de acero en la frontera de Hungría y Austria, y que culminó en junio y julio de 1991 con la retirada de las tropas soviéticas de Hungría y Checoslovaquia, y la disolución de la Organización del Tratado de Varsovia y el Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME, o COMECOM), si bien cuando estas últimas mutaciones tuvieron lugar él ya no estaba en el Ministerio.

Fue tal el ahínco diplomático de Shevardnadze en los asuntos que afectaban, no sólo a la Europa del Este, sino también a las presencias soviéticas en Afganistán o Angola, que los partidarios de mantener el bloque soviético mundial basado en la ventaja cuantitativa de los arsenales nucleares y convencionales y en la presencia militar activa en los países de la órbita, quienes sin duda le detestaban, no pudieron verle menos que como un dinamitero que, premeditada y metódicamente, se dedicaba a ponerles en bandeja a unos asombrados Estados Unidos y demás integrantes del bloque occidental todos los triunfos que por la fuerza jamás habrían arrancado de Moscú. En las negociaciones entre las dos superpotencias, Shevardnadze formó un dúo excepcional con su colega estadounidense, James Baker, otro notable pragmático, y su actividad en pro del diálogo y la distensión se extendió a países como Israel, Arabia Saudí, China, Japón o Corea del Sur, amén del Estado Vaticano, con todos los cuales se abrió una nueva era de relaciones diplomáticas. También fue Shevardnadze el primer canciller de la Europa del Este en visitar los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas, el 19 de diciembre de 1989.

Cuando hacia mediados de 1990 la perestroika se enfrentaba a la tesitura de dar una conclusión democrática a la obra liberalizadora iniciada en 1985, Shevardnadze, aunque sin llegar a formar parte del grupo, se aproximó claramente a Borís Yeltsin, Anatoli Sobchak, Gavril Popov y otros destacados reformistas rusos que estaban abandonando el PCUS decepcionados por las vacilaciones de Gorbachov, el cual se hallaba incómodamente ubicado en una postura centrista, con los comunistas conservadores presionándole por un lado, y los reformistas rusos radicales y los rupturistas periféricos urgiéndole y retándole desde el otro. El 14 de julio el georgiano se quedó fuera del Buró Político del PCUS con motivo de su última renovación, que prologó el viraje hacia el conservadurismo de Gorbachov. El presidente decidió apoyarse en los ortodoxos y los inmovilistas del partido con la aparente pretensión de ganar un respiro y poner coto a la desobediencia creciente en las repúblicas, donde proliferaban las declaraciones de soberanía y la impugnación de las leyes soviéticas por parte de los poderes comunistas locales, por no hablar del nacionalismo secesionista al alza en el Báltico y el Transcáucaso, en esta última región con Georgia a la cabeza.

El 20 de diciembre de 1990, semanas después de que Gorbachov, para satisfacción del núcleo conservador del PCUS, sepultara el llamado plan Shatalin de los 500 días, concebido para abandonar la economía planificada y hacer una rápida transición al libre mercado, y de ser cesado su colega Vadim Bakatin al frente del Ministerio del Interior, Shevardnadze anunció por sorpresa ante el pleno del Congreso de Diputados Populares de la URSS (CDPU) su dimisión como ministro de Asuntos Exteriores, la cual presentó como una “contribución” y una “protesta” “contra el avance de la dictadura”, cuya naturaleza y titular, el dictador en ciernes no eran “conocidos por nadie”, si bien en otro momento de su alocución se refirió a las fuerzas “reaccionarias”, tanto en el PCUS como fuera de él, como las agrupadas tras el movimiento ultranacionalista Pamyat.

La advertencia de Shevardnadze era certeramente premonitoria, como pronto iba a verse, pero, por de pronto, el espectacular anuncio de su dimisión contrarió profundamente a Gorbachov, que apenas 24 horas antes había amenazado con decretar el estado de excepción o ejercer el gobierno presidencial directo en las repúblicas afectadas por los conflictos nacionales si no cesaba en ellas la agitación de los independentistas, que ya habían asumido el poder por la vía electoral en algunas de ellas, y que perdió así a su portaestandarte de las reformas integrales, ahora más en la picota que nunca. Por la misma razón, los gobiernos occidentales, que se encontraban enfrascados en la crisis del golfo Pérsico a raíz de la invasión irakí de Kuwait y que habían encontrado la postura del todo cooperativa verdaderamente sin precedentes en una conmoción internacional, de la diplomacia soviética para forjar un frente común contra la tropelía del régimen de Saddam Hussein, acogieron la noticia con diversos grados de consternación o alarma.

El dimitido se mantuvo en sus funciones hasta el 15 de enero de 1991, cuando tomó posesión su reemplazo, Aleksandr Bessmertnij, entonces embajador en Estados Unidos y un diplomático ducho en las relaciones Este-Oeste, que fue alabado por su predecesor como un eficiente trabajador en pro de la distensión y el enterramiento de la Guerra Fría pero que, estaba claro, tratándose de un funcionario sin caché político y un completo desconocido para el público, no podía llenar el vacío dejado.

Durante su provisionalidad, Shevardnadze declaró que había resignado también porque no quería verse involucrado en nuevas represiones militares como las registradas en su Georgia natal en abril de 1989 o en Azerbaidzhán en enero de 1990; y en efecto, en los días inmediatamente anteriores y posteriores al abandono formal del Ministerio, la Policía paramilitar a las órdenes del nuevo ministro del Interior, Boris Pugo, provocó unos sangrientos disturbios en Lituania y Letonia, que, a la postre, fracasaron en su intención de amedrentar o provocar la caída de las autoridades independentistas. También criticó a Gorbachov y al Ejecutivo soviético, a los que presentó como unos vocingleros en cuestiones de reformas económica que no hacían otra cosa que debatir eternamente los problemas, enfangarse en un sistema lento de toma de decisiones y cruzarse de brazos cuando las disposiciones no eran cumplidas.

Con todo, Shevardnadze siguió siendo miembro del Consejo Presidencial que asistía a Gorbachov, lo que impidió de momento su disociación de la perestroika, pero ya no confiaba en el PCUS como la fuerza capaz de hacerla salir adelante. El 1 de julio de 1991, después de apelar públicamente a la unidad de los demócratas de toda la URSS y de realizar una gira por Europa occidental para promocionar su nuevo libro, El futuro pertenece a la libertad, presentó con Aleksandr Yakovlev, Stanislav Shatalin, Arkadi Volski, el primer ministro ruso Iván Siláyev y los alcaldes de Moscú, Popov, y Leningrado, Sobchak, entre otros disidentes del círculo de Gorbachov y líderes yeltsinistas, el Movimiento por las Reformas Democráticas (MRD).

El MRD se trataba de un protopartido pensado para brindar una alternativa reformista sin tapujos al PCUS en un marco verdaderamente pluralista, que jurídicamente era factible desde marzo de 1990, cuando el CDPU aprobó la derogación del artículo de la Constitución soviética que asentaba el monopolio político del PCUS. Yeltsin se felicitó por la aparición del MRD y Gorbachov, más sobrio, lo consideró un “paso positivo”. Shevardnadze veía al MRD como una “oposición constructiva” al PCUS y animó a su secretario general a unirse al flamante movimiento.

El 4 de julio, tras 43 años de militancia, Shevardnadze se dio de baja del propio PCUS como réplica al proceso disciplinario que éste le había abierto en relación con las maniobras que acababan de desembocar en el MRD, lo que acarreó su salida también del Buró Político del SKP. El 3 de agosto siguiente asistió como invitado a la conferencia organizadora del Partido Democrático de los Comunistas de Rusia (PDCR), una escisión en toda regla del Partido Comunista de Rusia (PCR) capitaneada por Aleksandr Rutskoi, vicepresidente de la República Federativa y segundo de Yeltsin, amén de uno de los nueve firmantes de la iniciativa del 1 de julio.

El 19 de agosto se produjo en Moscú el golpe de Estado avizorado por Shevardnadze ocho meses antes, y sus perpetradores resultaron ser los máximos responsables del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el KGB soviéticos, que aprovecharon la ausencia de Gorbachov, de vacaciones en Crimea, para hacerse con el poder a través de un Comité Estatal para el Estado de Emergencia. El movimiento se produjo justo en la víspera de la firma del nuevo Tratado de la Unión, tal como habían acordado Gorbachov, Yeltsin y otros ocho presidentes republicanos en su reunión de Novo Ogarevo en abril. El 20 de agosto Shevardnadze apareció en público para, entre los vítores de la muchedumbre congregada, sumarse a la resistencia democrática en el edificio del Parlamento ruso, la Casa Blanca, donde se habían atrincherado Yeltsin, Rutskoi y el resto de dirigentes reformistas rusos.

Fracasada la aventura involucionista y a lo largo de un proceso desatado por Yeltsin y al que Gorbachov no tuvo otro remedio que engancharse sobre la marcha, se procedió a desmantelar el PCUS (disuelto formalmente el 24 de agosto) y a reordenar drásticamente el Estado (esquema institucional provisional adoptado el 2 de septiembre), que dejaría de llamarse socialista y soviético, tendría una Constitución democrática y descansaría sobre un nuevo Tratado de la Unión, más avanzado que el nonato de Novo Ogarevo, en el que las repúblicas interesadas (inicialmente, todas menos las bálticas y Georgia) se darían cita a caballo entre el federalismo y el confederalismo.

Shevardnadze representaba un valioso activo político y fue requerido para servir de nuevo. A instancias de las autoridades rusas, el 19 de noviembre, cinco días después de que ocho repúblicas acordaran constituir a corto plazo una Unión de Estados Soberanos (UES) en lugar de la URSS, Gorbachov le nombró ministro de Relaciones Exteriores, que era una de las pocas oficinas del Ejecutivo —todavía— soviético que no habían sido incautadas por el Gobierno ruso, así como miembro de su consejo asesor. La gestión del georgiano al frente de la diplomacia de un Estado que se desmoronaba por momentos fue efímera, ya que el 25 de diciembre, transcurridos 17 días desde que Rusia, Ucrania y Bielarús consumaran la salida rupturista y lanzaran en Minsk la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y cuatro desde que estas tres repúblicas eslavas, las cinco centroasiáticas y Armenia, Azerbaidzhán y Moldova establecieran formalmente la CEI en Alma-Atá, Gorbachov dimitió como presidente y al día siguiente el Soviet Supremo provisional de la URSS declaró que ésta dejaba de existir.

Tras la defunción del Estado soviético Shevardnadze permaneció en Moscú y se hizo cargo de la dirección del Instituto de Política Exterior, situado ahora bajo la jurisdicción del Gobierno de la flamante Federación Rusa. Su carrera política parecía finalizada, pero las circunstancias políticas en su Georgia natal iban a aportarle un nuevo e inopinado rumbo.

Desde el 14 de noviembre de 1990 ostentaba el poder en Tbilisi Zviad Gamsajurdia, carismático intelectual y caudillo del nacionalismo georgiano, cuyo movimiento Mesa Redonda-Georgia Libre (MM-TS) había ganado ampliamente en los primeros comicios pluralistas al Soviet Supremo (rebautizado como Consejo Supremo) republicano celebrados días atrás. Líder enérgico, de claros rasgos autoritarios, anticomunista y antirruso, Gamsajurdia, a diferencia de los nacionalistas también aupados al poder en la vecina Armenia y siguiendo la estela de los lejanos lituanos, no se anduvo con remilgos a la hora de realizar su proyecto separatista. El 31 de marzo de 1991 un referéndum popular aprobó masivamente la independencia de Georgia, que fue proclamada el 9 de abril sin merecer ningún reconocimiento internacional y sí, obviamente, la consideración de nulidad e invalidez por las instituciones soviéticas. Poco después, el 14 de abril, Gamsajurdia se hizo nombrar presidente de la República por el Parlamento y el 26 de mayo siguiente fue confirmado en el puesto con un arrollador 86% de los votos en las primeras elecciones presidenciales directas celebradas en una república soviética.

Gamsajurdia boicoteó virtualmente todo lo emanado desde Moscú: el referéndum sobre la conservación de la Unión en marzo, el acuerdo de Novo Ogarevo en abril, la declaración de Moscú en septiembre sobre la estructura de poder transicional, el pacto de unión económica de octubre, el acuerdo sobre la futura UES en noviembre y, finalmente, la cumbre de Alma-Atá en diciembre. Y contrariamente a lo que cupiera esperar, acogió el golpe del 19 de agosto con satisfacción.

La andadura de Georgia como Estado independiente, aunque todavía no del todo un sujeto de derecho internacional, tras la disolución de la URSS discurrió por cauces violentos. El 21 de diciembre, el Soviet Supremo de la región autónoma de Osetia del Sur, que en septiembre de 1990 ya había elevado el estatus de la entidad al de “república federada soviética” en pie de igualdad con Georgia (en diciembre siguiente el Parlamento de Tbilisi declaró sin vigor tal pretensión y de paso abolió la autonomía regional), se proclamó independiente y ratificó su deseo de fusionarse con la república autónoma rusa de Osetia del Norte y permanecer dentro de la Federación Rusa.

Cristianos ortodoxos, como lo son la mayoría de los georgianos (no así sus parientes norosetios, musulmanes sunníes principalmente), aunque culturalmente diferenciados por emplear una lengua indoeuropea persáfona, los sudosetios constituían una minoría nacional en el conjunto de Georgia (el 3% de la población) pero eran mayoría en su territorio (el 66%, frente a un 28% de georgianos) y aspiraban a restablecer la república autónoma osetia que existió entre 1918 y 1922, antes de que la región fuera dividida entre Rusia y Georgia. Los enfrentamientos sectarios en el último par de años habían causado más de 300 muertos en ambos bandos, y las perspectivas barruntadas ahora no eran más halagüeñas.

Pero además, estalló el conflicto civil en la misma Georgia, como resultado de la deriva dictatorial de Gamsajurdia. El 22 de diciembre, un día después del pronunciamiento separatista de los sudosetios, Tbilisi fue el escenario de graves tiroteos entre los partidarios y los detractores del presidente que degeneraron en una breve pero fiera guerra civil que excedió los límites de la capital. El 6 de enero de 1992, al cabo de dos semanas largas de combates intermitentes y de asedio, Gamsajurdia, su familia y un grupo de leales escaparon del palacio presidencial y pudieron llegar hasta la república rusa de Chechenia, donde fueron acogidos por su amigo Dzhójar Dudáyev, otro caudillo nacionalista caucásico que hacía poco se había declarado independiente de Moscú.

En Tbilisi asumió el poder una junta llamada Consejo Militar con dos copresidentes: Tengiz Kitovani, comandante de la Guardia Nacional declarado en rebeldía, y Dzhaba Ioseliani, líder de la organización paramilitar Mjedrioni (Caballeros). De la heterogénea coalición de fuerzas formaban también parte Tengiz Sigua, aliado de Gamsajurdia hasta que éste le destituyó como primer ministro en agosto y que ahora recobró el puesto, y Giorgi Gia Chanturia, líder del Partido Nacional Democrático (EDP).

Shevardnadze siguió muy atentamente el violento duelo que se libró en Tbilisi, mezcla de golpe de Estado militar y de insurrección civil, y hay indicios que permiten suponer una estrecha comunicación con Kitovani antes o inmediatamente después del inicio de las luchas el 22 de diciembre; algunos observadores del momento indicaron que Shevardnadze seguramente jugó un rol, personificando la atribuida conexión rusa, en la remoción de un líder periférico que molestaba sobremanera a los nuevos amos del Kremlin, resueltos a restablecer la influencia moscovita allá donde pudieran a lo largo y ancho de la antigua URSS. Desde su exilio en la capital chechena, Grozny, Gamsajurdia y su segundo, Vissarion Gugushvili, bramaron contra lo que para ellos no había sido más que un golpe de Estado en toda regla y acusaron directamente a Shevardnadze de haber organizado y financiado la conspiración, en colaboración con elementos de la inteligencia rusa y de la mafia georgiana.

El 5 de enero, cuando Gamsajurdia estaba acorralado y tenía virtualmente perdida la partida, el ex ministro soviético declaró desde Moscú que esperaba la inmediata dimisión de Gamsajurdia para evitar “un baño de sangre” y ofreció sus servicios para “acelerar el proceso de democratización” del país. El 7 de marzo llegó a Tbilisi con la intención de quedarse y tomar parte en el nuevo curso político, manifestando su disposición a concurrir a las próximas elecciones legislativas y no descartando una postulación a la Presidencia de la República, siempre que la oficina no quedara abolida.

Pero el antiguo preboste del comunismo georgiano regresó a su país con una agenda previamente pactada. Las conversaciones secretas con Ioseliani y Kitovani quedaron de manifiesto el 10 de marzo con el anuncio por el Consejo Militar de que se disolvía, a la vez que el Consejo Político Consultivo, y cedía todo el poder a la tercera institución creada tras el golpe de enero, el Consejo de Estado, cuya presidencia le fue confiada a Shevardnadze. Acto seguido, éste tomó posesión al frente de un órgano que aunaba con carácter transitorio los poderes ejecutivos y legislativos de la República, hasta que pudieran celebrarse elecciones generales, y que le convertía en el jefe del Estado. Kitovani, Ioseliani y Sigua flanqueaban a Shevardnadze en el Presidium del Consejo de Estado.

Tildado de "títere de Moscú" por los zviadistas, que organizaron un gobierno y un parlamento en rebelión basados en Grozny y que se aprestaron a lanzar una contraofensiva militar partiendo de la región occidental de Mingrelia, donde contaban con apoyo popular, Shevardnadze se abstuvo, empero, de reconducir con un talante que podría llamarse neosoviético las relaciones con Rusia, las cuales continuaron siendo muy tensas tras la normalización diplomática entre los dos países el 2 de julio, y se concentró en obtener el reconocimiento del Estado por la comunidad internacional. Tal meta se hizo realidad el mismo 1992 con los ingresos de Georgia en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) el 24 de marzo y en la ONU el 6 de julio. Shevardnadze otorgó también prioridad a la preservación de la unidad y la seguridad nacionales, en una situación crítica ante la triple acometida militar de los leales a Gamsajurdia, el cual nunca aceptó su deposición ni renunció a recuperar la Presidencia en Tbilisi, los secesionistas osetios y, últimamente, los secesionistas abjazios.

En efecto, las autoridades independentistas de Tshjinvali, encabezadas por el presidente del Parlamento sudosetio, Torez Kulumbegov, y que el 19 de enero habían ganado un referéndum sobre el abandono de Georgia y la unión a Rusia, entraron en guerra abierta con el Gobierno central a finales del mes de abril tan pronto como se retiraron las tropas rusas allí presentes desde diciembre de 1990, cuando fueron enviadas por el Ministerio soviético del Interior. El 11 de junio Shevardnadze y Yeltsin, que se permitió hablar por cuenta de los secesionistas, negociaron un alto el fuego que entró en vigor al día siguiente pero que fue inmediatamente violado por milicias georgianas insubordinadas al Gobierno central y que luchaban por su cuenta.

Luego de un breve pero intenso combate por Tshjinvali, que involucró a artillería pesada y carros de combate y que causó un elevado número de muertos, Shevardnadze, Yeltsin, Kulumbegov y el presidente norosetio, Ajsarbek Galázov, suscribieron el 24 de junio en Dagomys, cerca de Sochi, célebre punto vacacional ruso a orillas del mar Negro muy próximo a la frontera georgiana, un acuerdo de alto el fuego que incluyó el despliegue desde el 14 de julio de una fuerza de interposición cuatripartita de 2.000 hombres, primera en su género en el ámbito ex soviético (las guerras civiles por conflictos entre comunidades y de índole separatista desgarraban también Nagorno-Karabaj, el Transdniéster moldavo y, muy pronto, Tadzhikistán), y cuya columna vertebral consistía en 500 soldados rusos y 350 georgianos.

Este foco de conflicto, a falta de un acuerdo de paz definitivo, al menos enmudeció en su dimensión bélica. Pero entre tanto había estallado la crisis en la república autónoma de Abjazia, que se superpone en la cuña territorial del noroeste, lindando por un lado con el mar Negro y por el otro con Rusia (república de Karacháyevo-Cherkesia y territorio de Krasnodar). El 23 de julio el Parlamento de Sujumi declaró la soberanía de Abjazia sobre la base de la Constitución republicana de 1925, abrogó la Constitución de 1978 y propuso a Tbilisi establecer un “tratado de la unión” que salvaguardara tal soberanía. Ya se había producido una proclamación de este tipo en agosto de 1990, pero entonces las autoridades comunistas de Tbilisi supieron reconducir la situación sin violencias.

No dejaron de sorprender la audacia y la belicosidad de los dirigentes de esta pequeña comunidad, la abjazia, que habla un idioma de la familia lingüística norcaucásica, profesa tanto el Islam sunní como el cristianismo ortodoxo y está culturalmente ligada a Turquía, ya que, a diferencia de los osetios, constituía una absoluta minoría en su propia región: en 1989 estaban censados en la república autónoma 525.000 habitantes, de los cuales 240.000 eran georgianos étnicos y solamente 95.000 abjazios. Sobre el conjunto del Estado, los abjazios apenas representaban el 2% de la población, enorme diferencia numérica que no invitaba a adivinar lo que se avecinaba.

La guerra comenzó el 14 de agosto de 1992 con una ofensiva que, se aseguró en su momento, no fue ordenada por Shevardnadze. Proclamando que venía para liberar a unos oficiales de la seguridad capturados por seguidores locales de Gamsajurdia, la Guardia Nacional comandada por Kitovani penetró en la república y obligó a retroceder a la autodefensa abjazia en medio de fieros combates. El 18 de agosto los georgianos tomaron el edificio del Parlamento y la toma de Sujumi se dio por concluida, pero la contienda no había terminado.

Cubiertos por tropas rusas desplazadas a toda prisa desde Azerbaidzhán con la misión, según Moscú, de proteger a nacionales rusos y vías de comunicaciones de importancia económica, y por comandos de combatientes chechenos subordinados a la Confederación de Pueblos de la Montaña Caucásica, una organización animada por Dudáyev y Gamsajurdia (no puede menos que considerarse una notable ironía esta cooperación entre rusos y chechenos, teniendo presente la guerra a muerte que les iba a enfrentar dentro de no mucho), los abjazios retrocedieron hasta Gudauta, al oeste, siguiendo el ferrocarril costero, donde se reorganizaron y fueron acumulando pertrechos para emprender el 1 de octubre de 1992 una furiosa contraofensiva que de buenas a primeras les permitió entrar en Gagra, la última ciudad importante de la costa antes de la frontera rusa.

La pérdida de Gagra tuvo lugar diez días antes de las votaciones generales, que registraron un boicot parcial en Abjazia —en las áreas bajo el control de los separatistas— y total en Osetia del Sur. En la elección para el puesto de presidente del Parlamento, Shevardnadze, visto por la gran mayoría de la población como el único valladar a la anarquía, concurrió con la etiqueta de independiente y, no retado por ningún otro aspirante, fue reelegido con un plebiscitario 95% de los sufragios. En las legislativas, su Bloque por la Paz, una pintoresca amalgama de monárquicos y ex comunistas convenientemente reconvertidos en liberal-conservadores se aseguró la mayoría de los escaños gracias al boicot de los zviadistas. En segundo lugar quedó el Bloque 11 de Octubre, coalición que tomaba el nombre del día de las elecciones y que integraban el Partido Republicano y el Frente Popular. El 6 de noviembre Shevardnadze tomó posesión de su nueva oficina de presidente del Parlamento y por tanto renovó en la jefatura del Estado.

En los meses siguientes, los efectivos georgianos, que no podían considerarse un Ejército nacional propiamente, pasaron serios apuros en el frente de Abjazia y pusieron al descubierto su falta de preparación y profesionalidad. El 1 de julio de 1993 los abjazios lanzaron otra arremetida, que fue la definitiva. Para cerciorarse de la ejecución de sus órdenes en pleno fragor bélico, el 6 de agosto Shevardnadze destituyó a Sigua como primer ministro y se hizo cargo del puesto hasta el nombramiento el 20 de agosto del nuevo titular, Otar Patsatsia. Todo en vano, porque el 27 de septiembre el desastre militar georgiano quedó sellado con la reconquista por los abjazios de Sujumi. En traje de campaña y con riesgo para su vida (por ejemplo, el 4 de julio estalló un proyectil abjazio cerca de él y la metralla silbó a su alrededor), Shevardnadze dirigió las operaciones militares en la misma línea del frente, algo insólito en un estadista civil, y no abandonó el acosado cuartel general de Sujumi hasta pocas horas antes de su caída.

Éste era el desenlace de la temeraria ofensiva comenzada en agosto del año anterior, de la que durante años Shevardnadze trató de desvincularse, asegurando que Kitovani se había lanzado a la aventura por su cuenta. Sin embargo, en diciembre de 2001 cambió este análisis y achacó la derrota a la debilidad georgiana y a su incapacidad para anular las “maquinaciones” de innominados ex responsables de los servicios de inteligencia soviéticos. La guerra civil de Abjazia mató a miles de personas, arrojó de sus casas a 200.000 georgianos que vivían allí (un éxodo masivo que tomó el viso de una limpieza étnica, ya que la demografía comunitaria se invirtió y ahora los abjazios se convirtieron en la mayoría), engulló ingentes recursos económicos en un país que padecía un fortísimo declive industrial y quebró la moral nacional.

Ante un panorama ruinoso, Shevardnadze entendió que no tenía otra salida que imprimir un viraje en las relaciones con Rusia, potencia cuya responsabilidad en el desenlace de la tercera deflagración en año y medio era manifiesta, pues es dudoso que los georgianos hubiesen sido puestos en fuga por las escasas huestes abjazias de no haber contado éstas con el respaldo logístico, y muy probablemente con los avituallamientos de armas, de las tropas dependientes del Ministerio de Defensa ruso.

Con una resignación que debió encerrar también un profundo sentimiento de humillación, el dirigente georgiano solicitó a Rusia ayuda urgente para detener la nueva ofensiva de Gamsajurdia, que había penetrado en Georgia desde Chechenia tres días antes de la caída de Sujumi y que, partiendo de su bastión territorial en Zugdidi, capital de Mingrelia, confiaba en capturar Tbilisi aprovechando el caos generado por los sucesos de la vecina Abjazia. En los últimos días de septiembre, los zviadistas, instalados allí merced a la desbandada de las tropas de Tbilisi, no tuvieron inconveniente en entregar a los abjazios el control de las ciudades de Ochamchire y Gali, que eran los últimos puntos de su república que les quedaban por reconquistar.

Al despuntar octubre, los abjazios limpiaron los últimos focos de resistencia georgiana a lo largo del río Inguri que delimita la frontera interior a la vez que Gamsajurdia añadía a sus conquistas la importante población costera de Poti (el día 2), y en el interior, Vani y Joni. A continuación, la gran batalla con el depuesto presidente se libró por la posesión de Samtredia, nudo ferroviario de donde partían los ramales a Poti y a la terminal de embarque petrolera de Supsa, más al sur. Samtredia se perdió el 17 de octubre y dio la impresión de que la siguiente ciudad en el camino hacia Tbilisi, Kutaisi, podría correr igual suerte en cuestión de días. Las defensas georgianas, bajas de moral e indisciplinadas, no ofrecían ninguna garantía y la situación no podía resultar más crítica para Shevardnadze, quien reconoció que sus fuerzas se habían “prácticamente desintegrado”.

Inesperadamente, el 20 de octubre los georgianos retomaron Poti y Khoni por sorpresa. La súbita efectividad combativa de los gubernamentales bien pudo estar relacionada con una ganancia de moral al saber que en Tbilisi Shevardnadze estaba fraguando una decisión política de alcance que podía dar un viraje estratégico a la guerra. Confirmando los rumores, el 22 de octubre, el mismo día en que sus fuerzas recuperaban Samtredia y otras poblaciones de Mingrelia, Shevardnadze emitió el decreto que convertía a Georgia en el duodécimo miembro de la CEI, con participación también en sus instrumentos de seguridad colectiva. Los sectores nacionalistas, zviadistas o no, pusieron el grito en el cielo por esta decisión.

Pero esa era la señal que el Gobierno de Yeltsin estaba esperando para intervenir y sacarle del apuro a Shevardnadze. Ayudados por tanquistas rusos, los gubernamentales recobraron el puerto de Poti el 25 de octubre, que en los días siguientes fue asegurado por paracaidistas e infantería de marina rusos pertenecientes a la flota del mar Negro. Un contingente tripartito de tropas rusas, armenias y azeríes se desplegó en la zona con la misión de preservar de los combates el ferrocarril entre Tbilisi y Poti, línea de comunicación vital para los cuatro países ex soviéticos del Cáucaso.

En la práctica una fuerza de repulsión, el dispositivo aliado precipitó el hundimiento de los zviadistas, que el 6 de noviembre fueron expulsados de Zugdidi. El ex presidente y un reducido grupo de leales se refugió en las montañas de la zona y el 5 de enero de 1994 saltó la espectacular noticia de que el archienemigo de Shevardnadze había muerto el último día de 1993 en una aldea de la región de Tsalenjija, no lejos de Zugdidi; según su viuda, Gamsajurdia se quitó la vida como expresión de rechazo a quienes le depusieron en 1992, aunque circularon las versiones alternativas de que había perecido en el curso de un tiroteo con un comando de Mjedrioni, o simplemente por causas naturales, por una complicación de la diabetes que padecía.

El socorro ruso había sido determinante y tenía, obviamente, un precio, que Shevardnadze se avino a pagar para evitar males mayores: la vigilancia compartida de las fronteras exteriores georgianas y el establecimiento de bases militares en el país. El 3 de febrero de 1994 Shevardnadze y Yeltsin firmaron en Moscú un Tratado de Amistad y Cooperación bilateral y, no casualmente, el 14 de mayo siguiente los abjazios accedieron a firmar el cese formal de hostilidades. El 1 de marzo, el Parlamento, al cabo de un tormentoso debate que amenazó con degenerar en una reyerta a puñetazos, aprobó la ratificación del ingreso en la CEI por 121 votos a favor, 47 en contra y cuatro abstenciones. El 15 de junio, 3.000 soldados rusos adscritos a una fuerza de pacificación aprobada por la CEI comenzaron a desplegarse a lo largo del río Inguri, pero la secesión de Abjazia, donde el Gobierno de Tbilisi no tenía nada que hacer ni que decir, se convirtió en un hecho con duración indefinida.

Sosegada la situación en la periferia y quedando atrás nada menos que cuatro guerras civiles en dos años, tres de las cuales le habían tocado lidiar a él, Shevardnadze afrontó en el ámbito doméstico más inmediato nuevos y agudos quebraderos de cabeza, empezando por la tremenda crisis económica y energética, que, exacerbada por el estado de rebelión permanente, estaba haciendo estragos entre la población, pasando con la crónica debilidad, si no ausencia, del Estado ante la proliferación de bandas armadas autónomas, partidas de saltadores de caminos y tramas delictivas urbanas levantadas por las mafias locales —conocidas y temidas en todo el occidente ex soviético—, continuando con las banderías y peleas de los clanes ligados al poder, a los que únicamente había unido la rebelión contra Gamsajurdia y que ahora dirimieron a tiros sus diferencias, y desembocando en un fondo de desestabilizaciones y complots con manos negras extranjeras que a punto estuvieron de costarle la vida al mandatario.

En el primer terreno, 1994 fue, sin duda, el peor año de la independencia georgiana con un desplome del PIB del 30% acompañado de una hiperinflación del 7.000% como consecuencia de la desarticulación de los mercados comerciales en el ámbito ex soviético. La que fuera una de las repúblicas más prósperas de la URSS se sumergió en un marasmo de recesión, precios descontrolados, pobreza masiva y pillaje de recursos que malamente podía arreglar Shevardnadze, con su autoridad regateada por doquier e inexistente en Osetia del Sur, Abjazia y la otra república autónoma del país, Adzharia. Adosada a Turquía en el sudoeste costero, con población de etnia y lengua georgianas, pero de religión musulmana, y con capital en Batumi, en Adzharia las autoridades se las habían arreglado para funcionar a espaldas de Tbilisi sin necesidad de hacer proclamaciones soberanistas y sin renunciar a influir en la política estatal.

La introducción el 25 de septiembre de 1995 de una moneda nacional respaldada por el FMI, el lari, en sustitución del cupón provisional puesto en circulación en abril de 1993, del que cualquier georgiano se apresuraba en deshacerse para hacer los intercambios en rublos o dólares, dejó sentir rápidamente sus efectos estabilizadores, tal que en 1996 la inflación quedó contenida en los dos dígitos. Ese año fue también el del final de la recesión y la economía registró un crecimiento positivo del 10%, aunque a cambio se disparó la deuda externa como resultado de los créditos facilitados por los organismos multilaterales y gobiernos occidentales. Además, la población tampoco vio mejora alguna en sus paupérrimas condiciones de vida y sufrió en sus carnes el agravamiento de la crisis energética, con cortes generalizados e interminables de electricidad.

La noción general, asumida por Shevardnadze, era que no parecía factible basar un crecimiento económico sostenido en los recursos propios, ya que Georgia sólo disponía de agricultura hortofrutícola y una achicada industria minera, metalúrgica y química. Producía hidroelectricidad, pero debía importar casi todo el combustible fósil que consumía. La red de carreteras y, en general, las infraestructuras de transportes y comunicaciones, se hallaban en un estado deplorable y precisaban urgentemente de inversiones, que, a falta de fondos públicos, sólo podía hacer el capital privado. Además, a lo largo de la década el Gobierno vio desbaratados los presupuestos de austeridad concertados con el FMI para recortar el déficit, ya que el Estado se mostraba incapaz de recaudar buena parte de los impuestos prefijados.

En 1998 comenzó la privatización de la distribución de la electricidad y el gas, pero ese año la crisis financiera rusa y el desplome del rublo arrastraron al lari, tal que en 1999 la inflación anual, contenida exitosamente al 3,6% en los doce meses anteriores, remontó a las dos cifras de nuevo, el 19%, a la vez que menguaba la producción, se resentían las importaciones, crecía la deuda externa y el desempleo se disparaba. En los años siguientes, el comportamiento de la economía, el mercado monetario y los precios iba a resultar insatisfactorio por errático, con fuertes bandazos, no obstante reflejar unos valores moderadamente positivos.

Shevardnadze, que el 23 de noviembre de 1992 se hizo bautizar por la Iglesia Ortodoxa Georgiana con el nombre de Giorgi (si bien siguió usando el de Eduard en su vida pública, basó todas las expectativas económicas, con un horizonte de futuro impreciso, en los sustanciosos derechos de tránsito por Georgia de dos grandes proyectos de conducción transnacional de mercancías: el corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Asia Central (TRACECA) y el Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC).

El proyecto del TRACECA, impulsado por la UE desde 1993, concebía la construcción de un sistema de comunicaciones por carretera, tren y ferry que diera continuidad al transporte de mercancías en el eje este-oeste de la vasta geografía euroasiática. Georgia aparecía como el país encrucijada, ya que por él atravesarían todas las líneas terrestres que venían del Transcáucaso y Asia central, y de él partirían, desde Poti y Batumi, las tres líneas marítimas con término en los puertos de Odessa (Ucrania), Varna (Bulgaria) y Estambul (Turquía). Shevardnadze estuvo entre los participantes en Bakú el 7 y el 8 de septiembre de 1998 de la llamada Conferencia Internacional sobre la Restauración de la Ruta Histórica de la Seda, en la que Georgia y otros once países adoptaron el Acuerdo Multilateral que dio el pistoletazo de salida al TRACECA.

El proyecto de BTC, posible al decantarse el presidente azerí Heydar Aliev (viejo camarada de Shevardnadze en el Buró Político del PCUS y en la dirección comunista soviética en sus respectivas repúblicas) por la vía occidental en lugar de la red de oleoductos del sur de Rusia ofrecida por Moscú, y en torno al cual se organizó un revuelo de intereses públicos y privados con optimistas cálculos de pingües beneficios para todos los participantes, consistía en la construcción de un oleoducto para exportar el grueso del petróleo de Azerbaidzhán y de parte del de Kazajstán, desde Bakú hasta el puerto mediterráneo turco de Ceyhan atravesando Georgia con la estación de bombeo principal en Tbilisi.

El 29 de octubre de 1998 Shevardnadze, Aliev y sus colegas Süleyman Demirel de Turquía, Islam Karímov de Uzbekistán y Nursultán Nazarbáyev de Kazajstán adoptaron en Ankara una declaración favorable a la construcción del BTC. El proyecto fue formalmente decidido por los tres primeros el 18 de noviembre de 1999 en Estambul, haciendo un hueco en la VI Cumbre de la OSCE. En la misma ceremonia aunque en un acto jurídico aparte, a Shevardnadze, Aliev y Demirel se les sumó el presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov para la firma del acuerdo de construcción del Gasoducto Trans-Caspiano, que, atravesando el fondo del mar Caspio, permitiría exportar el gas turkmeno por la ruta Bakú-Tbilisi-Ceyhan, uniéndose al gas uzbeko.

Las obras del BTC arrancaron simbólicamente el 18 de septiembre de 2002 con una ceremonia celebrada en la terminal de Sangaçal, al sur de Bakú, y que estuvo presidida por Shevardnadze, Aliev y el sucesor de Demirel, Ahmet Necdet Sezer. La terminación del oleoducto se proyectó para finales de 2004, de manera que a principios de 2005 pudiera empezar a circular el ansiado petróleo, aunque Shevardnadze no iba a llegar a verlo como presidente de su país. No así el incremento del tráfico petrolero de un oleoducto ya en servicio, el Bakú-Supsa, cuya ampliación inauguró junto con Aliev y el ucraniano Leonid Kuchma el 17 de abril de 1999. De hecho, 1999 fue el año decisivo para las aspiraciones de desarrollo económico, ya que el 22 de junio Shevardnadze firmó también el Acuerdo de Asociación y Cooperación con la Unión Europea (UE) en Luxemburgo. Sin embargo, todas estas empresas eran para generar resultados a unos años vista; entre tanto, el dirigente, con su característica propensión a los diagnósticos sombríos y al fatalismo, no tuvo ambages en afirmar que Georgia era “un país quebrado”.

El éxito del BTC y el TRACECA estaba condicionado a la recuperación de la seguridad y el sosiego en un país y en toda una parcela geográfica, el Cáucaso sur, trufados de conflictos étnicos latentes, chisporroteos de violencia e impugnaciones de la autoridad estatal. Shevardnadze se afanó en el apaciguamiento del conflicto de Abjazia, aunque dejando en el vado el problema jurídico y político de fondo. En junio de 1997 comenzaron en Moscú unas conversaciones tripartitas que el 15 de agosto del mismo año desembocaron en un compromiso entre Shevardnadze y el presidente abjazio, Vladislav Ardzinba, encontrados por primera vez en Tbilisi, según el cual los dos se comprometían a resolver sus diferencias por medios pacíficos.

Se renunciaba a la guerra, pero el problema continuó intacto por la defensa a ultranza por los abjazios de su autoproclamada soberanía, pero también porque Shevardnadze no diseñó una política regional realista. La Constitución aprobada por el Parlamento el 24 de agosto de 1995 declaraba que Georgia era un tipo de Estado “independiente, unificado e indivisible”, y eso era todo lo que tenía que decir sobre la articulación territorial. Más aún, en su artículo primero, la Carta Magna suprimía implícitamente la región autónoma de Osetia del Sur, en lo sucesivo una mera región administrativa, aunque, naturalmente, ésto sólo a los ojos del Gobierno de Tbilisi, ya que el de Tshjinvali ignoró olímpicamente el descenso de estatus y continuó con sus pretensiones de estatalidad. Precisamente, una de las condiciones que el Consejo de Europa planteaba a Georgia para admitirle en su seno era el diseño de un marco de tipo federal que regularizara las autonomías de sudosetios, abjazios y adzharios.

Entre 1993, cuando Shevardnadze se subió al regazo de Moscú como el mal menor, y 1997, el año del acuerdo con Abjazia, las relaciones ruso-georgianas discurrieron por un camino tortuoso. Los soldados rusos acantonados en las cuatro bases concedidas eran vistos como un elemento de presión permanente. Últimamente las tensiones escalaron y Shevardnadze acusó a Yeltsin de no presionar debidamente a Ardzinba para que permitiese el retorno de los 200.000 refugiados y desplazados georgianos, a la sazón un quebranto económico añadido para la renqueante tesorería nacional. De entre estos desarraigados, bandas paramilitares georgianas un tanto enigmáticas dentro de su perfil ultranacionalista, como los Hermanos del Bosque y la Legión Blanca, reclutaron voluntarios para cometer un largo rosario de tropelías, a caballo entre la venganza y la provocación, contra aldeas y destacamentos abjazios a lo largo del límite con Mingrelia, otra de tantas desestabilizaciones que le complicaban la gestión a Shevardnadze y que en la primavera de 1998 a punto estuvo de revivir la guerra en el área de Gali.

A finales de 1997 Georgia acogía a 9.000 militares rusos, sumados los estacionados en virtud del convenio bilateral, las tropas guardafronteras diseminadas de acuerdo con el Tratado de Seguridad Colectiva (TSC) de la CEI, y los contingentes encuadrados en las misiones de pacificación de la CEI en Osetia del Sur (500) y Abjazia (1.500), ésta última, por cierto, muy criticada por el Gobierno de Tbilisi por su pasividad frente a los incidentes esporádicos.

En los últimos años de la década de los noventa Shevardnadze dio sobradas muestras de que quería liberarse de estas alforjas geopolíticas y apostó por el ingreso del país en la OTAN. Esa posibilidad parecía bastante incierta incluso a largo plazo, y por el momento el dirigente se esforzó en hacer méritos ante Washington y Bruselas, por ejemplo, apoyando la intervención militar de la Alianza en Kosovo en la primavera de 1999. Además, el país no se encontraba solo en esta orientación prooccidental de sus necesidades económicas, comerciales y hasta de seguridad. Así, Shevardnadze constituyó con el ucraniano Kuchma, el uzbeko Karímov, el azerí Aliev y el moldavo Petru Lucinschi una entidad intergubernamental llamada GUUAM, nombre formado a partir de las iniciales de los cinco países, que al principio fue únicamente un foro consultivo informal de los presidentes para discutir fórmulas de cooperación e integración económicas.

El núcleo más compenetrado lo formaron Georgia, Azerbaidzhán y Ucrania, y su cooperación se extendió al terreno militar, con maniobras conjuntas concebidas para proteger el sistema de oleoductos y gasoductos que se estaba configurando en la región y, en general, propiciar un clima que resultara atractivo para las inversiones del capital privado extranjero. El trío también se sintió cómodo en los marcos del programa Asociación para la Paz y el Consejo de Asociación Euro-Atlántica (CAEA) de la OTAN. Más tarde, el 7 de junio de 2001 en Yalta, el GUUAM se dotó de una Carta organizativa que instituyó la cumbre de jefes de Estado como el órgano rector. Los participantes del GUUAM aseguraron que la asunción de naturaleza jurídica por la organización era compatible con la normal participación en la CEI, en cuyo seno estos países siguieron desenvolviéndose como una alineación que intentaba coordinar intereses estratégicos y hacer fuerza común en los siempre difíciles tratos con Rusia.

Como se anticipó arriba, el final de las guerras civiles regionales no trajo la estabilidad política en Tbilisi. Los sectores nacionalistas consideraban que la entrada en la CEI en las condiciones impuestas por Rusia era una claudicación que ponía en peligro la soberanía nacional, y también achacaron a Shevardnadze excesiva blandura en el manejo del problema abjazio, como si no hubiese quedado meridianamente claro que si se insistía en solucionar el conflicto separatista manu militari, la debilidad militar propia sólo podía traer una sangría de vidas y de recursos.

El 24 de diciembre de 1993, con los sentimientos de humillación y frustración por la debacle de Abjazia a flor de piel, un incidente mostró crudamente las tensiones que estaban sacudiendo el núcleo del poder: en el aeropuerto de la capital, recién bajados del avión que les traía de una cumbre de la CEI en Turkmenistán y a la vista de todo el mundo, el ministro de Seguridad Nacional, Igor Giorgadze, y el titular de Defensa, Giorgi Karkarashvili, se enzarzaron en un enfrentamiento verbal en el que el primero acusó al segundo de ser el responsable de la pérdida de Sujumi y le amenazó con arrestarle allí mismo; según algunos testigos, los discutidores llegaron a las manos.

En las semanas siguientes, una serie de ataques con bomba contra los edificios y el personal de los respectivos ministerios, acompañada de movimientos de tropas a las órdenes de uno u otro rivales, desataron los rumores de un golpe de Estado en ciernes. El asesinato del adjunto de Karkarashvili, Nikolai Kekelidze, el 3 de febrero de 1994 obligó a Shevardnadze a tomar cartas en el asunto, tal que el 11 de febrero aceptó la dimisión de Karkarashvili y él mismo se hizo cargo del Ministerio de Defensa con carácter temporal. El 20 de abril resultó mortalmente tiroteado el viceministro del Interior, Giorgi Mulua, y el 3 de diciembre cayó abatido Gia Chanturia, una de las principales voces de la oposición parlamentaria. Shevardnadze imputó estos magnicidios a “fuerzas imperialistas rusas” en connivencia con “fuerzas antidemocráticas georgianas”.

En 1995, año en que debían celebrarse elecciones generales y estrenarse el nuevo vestido constitucional, Shevardnadze se propuso someter a las formaciones paramilitares y deshacer los feudos de poder enquistados en el oficialismo, cuya impunidad y descontrol ponían en tela de juicio el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Pero desembarazarse de quienes le habían entregado en bandeja la suprema magistratura en 1992 le concitó mortales enemigos y costó un alto precio.

El primero en ser represaliado fue Kitovani, arrestado el 13 de enero bajo las acusaciones de urdir conjuntamente con Sigua un complot golpista contra el Gobierno, planear la reconquista militar de Abjazia, organizar una milicia ilegal con tal fin y traficar con armas (nada menos que la venta clandestina a Azerbaidzhán en 1992 de dos aviones de combate provenientes de las remesas soviéticas, lo que daba idea de la magnitud del desbarajuste en el patrimonio del Estado). Condenado a ocho años de prisión el 8 de enero de 1996, el ex ministro de Defensa fue amnistiado por Shevardnadze y excarcelado el 22 de mayo de 1999 después de realizar una huelga de hambre.

A Ioseliani, que en apariencia había gozado de la confianza de Shevardnadze hasta principios de año como jefe de la delegación de Tbilisi en las negociaciones sobre Abjazia, le llegó su turno después de que el mandatario salvara la vida por bien poco en un atentado con coche bomba el 29 de agosto de 1995. El artefacto estaba escondido en un vehículo aparcado en el patio del edificio del Parlamento y detonó cuando Shevardnadze abandonaba el hemiciclo y se dirigía al palacio presidencial. La televisión rusa le mostró inmediatamente después del intento de magnicidio, mientras esperaba ser atendido en el hospital central de Tbilisi: sentado en una sala de botiquín, en camiseta, con heridas superficiales en el rostro causadas por los cristales del parabrisas de su coche hechos añicos por la onda expansiva, y con una expresión de dolorosa estupefacción.

Recientemente, Ioseliani había sido reluctante a cumplir la fecha límite para el desarme de sus Mjedrioni y ahora la Policía halló una conexión entre la banda paramilitar y el atentado del 29 de agosto. Declarado en oposición frontal a Shevardnadze, Ioseliani fue detenido el 15 de noviembre acusado directamente del intento de asesinato, que presuntamente había orquestado mano con mano con el ya ex ministro Giorgadze, el cual había sido cesado y encarcelado para poco después conseguir evadirse y desaparecer. Los Mjedrioni fueron puestos fuera de la ley y Ioseliani y 14 lugartenientes sometidos a proceso legal. El 10 de noviembre de 1998, rematando un accidentado juicio, el extravagante político y literato nacionalista, alguna vez llamado el Gabriele D’Annunzio georgiano, recibió la condena de 11 años de prisión. Siguiendo la pauta de Kitovani, en abril de 2000 Ioseliani recibió la amnistía y no vaciló en regresar a arena política para levantar nuevas polvaredas con declaraciones explosivas, hasta su fallecimiento por causas naturales el 4 de marzo de 2003.

Indudablemente, los procesos de institucionalización republicana celebrados en 1995 galvanizaron las maniobras subterráneas de los oposicionistas y las contramedidas represivas del poder. La nueva Constitución fue promulgada el 17 de octubre y a su amparo los georgianos acudieron a votar en elecciones generales el 5 de noviembre. En las presidenciales, Shevardnadze apabulló con el 74,3% de los votos a otros cinco candidatos, el mejor situado de los cuales fue su antiguo camarada en la cúpula del SKP, Dzhumber Patiashvili.

En las legislativas, el partido fundado en noviembre de 1993 por un grupo de intelectuales, ecologistas y ex funcionarios comunistas partidarios de las reformas de tipo liberal y puesto al servicio de Shevardnadze, la Unión de Ciudadanos de Georgia (SMK), venció también con el 23,7% de los sufragios y 106 de los 235 escaños en disputa, con todo, una mayoría bastante insuficiente. Le siguieron el EDP, que ahora dirigía la viuda de Chanturia, Irina Sarishvili, y la Unión del Renacimiento Democrático de Georgia (SDAK), que animaba el preboste de Adzharia, Aslán Abashidze.

El 26 de noviembre de 1995 Shevardnadze prestó juramento como presidente de la República con un mandato de cinco años. De acuerdo con la Constitución restauradora del modelo presidencial instaurado por Gamsajurdia, aquel puesto acaparaba los poderes ejecutivos gracias a la abolición del cargo de primer ministro; para la coordinación de los consejos del Gabinete, Shevardnadze nombró simplemente un ministro de Estado.

En las elecciones de 1995 no se escucharon estridencias opositoras denunciando irregularidades y la comunidad internacional, sobre todo los países occidentales, que simpatizaban abiertamente con Shevardnadze por sus tenaces intentos de superar las crisis en cascada que le acosaban, pero que tampoco se habían involucrado para sacarle del aprieto cuando los peores momentos de la guerra de Abjazia, saludó el ejercicio de democracia en Georgia como una referencia para otras repúblicas ex soviéticas sumidas en el autoritarismo o la abierta dictadura de sus dirigentes.

El 9 de febrero de 1998 Shevardnadze sobrevivió a otro intento de asesinato cuando su vehículo blindado fue atacado con fuego de granadas y metralletas por un comando compuesto por un mínimo de diez personas. El presidente salió, según sus propias palabras, “milagrosamente” indemne del atentado, no así dos de sus guardaespaldas y uno de los agresores, que resultaron muertos en la refriega. Shevardnadze valoró el ataque como una “operación militar bien planeada” y vislumbró tras el mismo “la mano de Rusia”, “el terrorismo internacional” y, en última instancia” "fuerzas muy poderosas," que "no podían olvidar la retirada soviética de Afganistán y la caída del Muro de Berlín", y que querrían abortar el proyecto de la ruta georgiano-turca para la exportación de los hidrocarburos del Caspio, añadiendo que su intención era “servir a Georgia hasta el final". Numerosos líderes de la CEI y del resto del mundo telefonearon a Shevardnadze expresándole su solidaridad y apoyo.

Desde Moscú, el Gobierno de Yeltsin expresó su enérgica condena del magnicidio frustrado y se apresuró a desviar las miradas que buscaban posibles instigadores señalando, por el contrario, a georgianos zviadistas y a radicales chechenos y daguestaníes, teoría que pareció bastante convincente considerando la nacionalidad de los arrestados en los días siguientes por la Policía georgiana; más aún, el comandante checheno rebelde Salman Radúyev salió a reivindicar la acción. Fuesen quienes fuesen los autores del atentado de febrero de 1998, el suceso incrementó la hostilidad de Shevardnadze hacia Rusia, que, a su vez, y más claramente desde la sucesión de Yeltsin por Vladímir Putin en diciembre de 1999, redobló las presiones para que el presidente georgiano se mostrase más cooperativo con sus intereses, lo que debía empezar por el cierre de la oficina informativa que los independentistas chechenos tenían en Tbilisi.

Con todo, el diálogo bilateral se mantuvo abierto y el 21 de abril de 2000 Shevardnadze consiguió de Rusia un acuerdo en firme para la evacuación de sus efectivos de la república, compromiso ya adquirido por Moscú en la cumbre de la OSCE en Estambul en 1999. Aunque el protocolo firmado ahora estipulaba únicamente el cierre de dos de las cuatro bases, las de Vaziani, cerca de Tbilisi, y Gudauta en Abjazia para el 30 de junio de 2001 y el recorte de equipos y personal en las otras dos bases, en Batumi y Ajalkalaki, para finales del mismo año 2000, el ex ministro soviético confiaba en la clausura de todas las instalaciones rusas en el plazo de tres años. La puesta en marcha el 5 de agosto de 2000 del protocolo, que en la práctica supuso un ajuste a los topes estipulados para Rusia por el Tratado CFE revisado, y la decisión anunciada por el Gobierno georgiano de no renovar su participación en el TSC de la CEI, dieron pábulo a informaciones, desmentidas sin mucha energía por los gobiernos concernidos, sobre una futura sustitución de los soldados rusos por uniformados de Estados Unidos. Lo cierto fue que la administración de Bill Clinton ofreció a Shevardnadze equipos militares para reemplazar el dispositivo ruso en la vigilancia de las fronteras.

En los nuevos comicios legislativos celebrados el 30 de octubre y el 14 de noviembre de 1999 la SMK encontró su principal adversario en la Unión del Renacimiento de Todos los Georgianos (SSAK), convertida por Abashidze en una amplia coalición de fuerzas que cobijaba desde nacionalistas moderados hasta izquierdistas prorrusos. El escrutinio otorgó al partido del presidente una representación aumentada a los 130 escaños con el 41,9% de los votos, pero esta vez los perdedores clamaron haber sido víctimas de un fraude y los monitores de la OSCE y de organizaciones independientes reportaron una serie de violaciones del procedimiento electoral que mancharon la calificación de los comicios. En general, la comunidad internacional no cargó las tintas en estos defectos y el Consejo de Europa hizo una evaluación benigna de quien era su cuadragésimo primer miembro desde el 27 de abril del año en curso, todo un éxito del presidente, que consiguió así el certificado democrático de su sistema político.

En las segundas elecciones presidenciales, el 9 de abril de 2000, Shevardnadze capturó el 79,8% de los sufragios y el prorruso Patiashvili el 16,7%. El postulante derrotado y la oposición en bloque negaron la victoria del titular y denunciaron un pucherazo de considerables proporciones. Un poco a remolque de la protesta interna, la UE constató “serias irregularidades”, como la falsificación de papeletas, la parcialidad mostrada durante la campaña por los medios de comunicación controlados por el Gobierno o la falta de transparencia del escrutinio, y por todo ello expresó su “lamento” de que las elecciones no se hubiesen desarrollado “de conformidad con los compromisos contraídos por Georgia en su calidad de miembro de la OSCE y el Consejo de Europa”.

La benigna amonestación de la UE a Shevardnadze se quedó en menos todavía porque en su declaración el Consejo le enviaba una sonora “felicitación” por su reelección; el tono no podía ser más disímil del empleado con otros regímenes de la CEI que conducían procesos electorales tanto o más sospechosos. En retrospectiva, puede decirse que las elecciones de abril de 2000 fueron una oportunidad perdida de Shevardnadze para evitar ser acusado de manipulador de la democracia y de estafador de la voluntad de los ciudadanos por la oposición legal que hacía su función en los cauces parlamentarios y con la que, llegado el caso de una crisis nacional como la de 1993 por la pérdida de Sujumi, podría cerrarse filas. Además, Shevardnadze, a diferencia de sus colegas en otros estados ex soviéticos, no había levantado un aparato represivo policiaco o un partido con voluntad hegemónica capaces de abortar por sí solos los embates de las siempre brumosas tramas desestabilizadoras.

Más aún, las elecciones de 2000 principiaron una cuenta atrás en la que todo fue yendo de mal en peor para Shevardnadze, acusado de abusar del poder, de rodearse de una corte de favoritos y de, como mínimo, tolerar la corrupción en su entorno. La población, que hasta hacía muy poco le había seguido y había confiado en él de manera masiva, comenzó a darle la espalda al no detectar ninguna mejora en sus mediocres condiciones de vida. Pronto iba a cumplirse una década desde la caída de Gamsajurdia, y alrededor no se veían más que estrecheces diarias, paro, marasmo económico, ausencia del Estado y corrupción. La crisis del poder de Shevardnadze adquirió gravedad cuando e