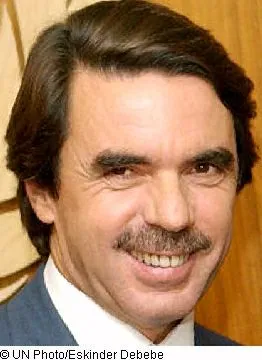

José María Aznar López

Presidente del Gobierno (1996-2004)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Los terribles atentados cometidos el 11 de marzo de 2004 por Al Qaeda en Madrid, tres días antes de las elecciones generales, y su fulminante impacto en la orientación del voto, con el resultado inesperado de la fuerte derrota del Partido Popular (PP) y el regreso al poder del Partido Socialista el 17 de abril, pusieron colofón a los ocho años de gobierno de José María Aznar en España. En estas dos legislaturas, el líder conservador aplicó unas profundas reformas estructurales de la economía de corte liberal (la por él llamada "revolución silenciosa") que liquidaron el déficit público, propiciaron una reducción del paro y aseguraron la adopción en 1999 de la moneda única europea, y combatió eficazmente al terrorismo de ETA.

Duro fustigador de los nacionalismos vasco y catalán, y progresivamente alejado del perfil centrista y dialogante desde que el PP ganara la mayoría absoluta en 2000 y dejara de necesitar los pactos de legislatura, en política exterior Aznar se alineó incondicionalmente con Estados Unidos a raíz del 11-S y copatrocinó la invasión de Irak, postura que concitó un vasto rechazo popular. Aunque apartado de la profesión política, el ex presidente conserva una influencia en el PP desde la dirección de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), think tank de centro-derecha liberal y que se describe a sí mismo como un "laboratorio de ideas y programas".

(Texto actualizado hasta 1 mayo 2004).

BIOGRAFÍA

1. El ascenso de un militante discreto pero sin altibajos

2. Encumbrado al liderazgo del PP como sucesor de Manuel Fraga

3. Victoria electoral y llegada a la jefatura del Gobierno en 1996

4. Programa económico liberal con la mirada puesta en el euro y la reducción del Estado

5. Continuismo sin estridencias en política exterior

6. Defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea

7. Los desencuentros con los nacionalismos periféricos y la fallida tregua de ETA

8. Proclamada orientación al centro ideológico

9. La mayoría absoluta de 2000 y las expectativas para la segunda legislatura. Las problemáticas de la inmigración

10. Los éxitos y los puntos flacos de la gestión económica. El retroceso del diálogo social

11. Avances en la lucha contra ETA y agudización de las tensiones con el nacionalismo vasco

12. La mala gestión de las crisis y la intemperancia de un estilo de Gobierno

13. Viraje en las relaciones internacionales de España: Europa, Estados Unidos y el terrorismo global

14. La guerra de Irak: arriesgada apuesta personal contra la opinión mayoritaria de la población

15. Doble rechazo al Plan Ibarretxe en Euskadi y al proyecto de Maragall en Cataluña

16. Autoexclusión del tercer mandato y designación de Mariano Rajoy como sucesor

17. La tragedia nacional del 11-M y su impacto en las generales de 2004

18. Una despedida del Gobierno deslustrada por el inesperado varapalo en las urnas

1. El ascenso de un militante discreto pero sin altibajos

El que ha sido el cuarto presidente del Gobierno de la España democrática procede de una familia de origen navarro con dos destacados representantes en la diplomacia, el periodismo y la cultura al servicio del régimen político de Francisco Franco. Su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray (1894-1975), hablaba el idioma euskera y en origen fue un entusiasta seguidor del nacionalismo vasco de Sabino Arana que luego, en los años de la II República, evolucionó hacia posturas del conservadurismo español. Aznar Zubigaray se desempeñó como embajador de España ante la ONU (1964-1967), Marruecos, Argentina y la República Dominicana, y como ministro plenipotenciario en Estados Unidos; fundó o dirigió varias cabeceras de prensa en el País Vasco, Madrid y Barcelona, incluido el diario La Vanguardia, así como la agencia EFE, y escribió libros de historia contemporánea.

El padre del futuro presidente, Manuel Aznar Acedo (1916-2001), bilbaíno de nacimiento y falangista, participó en la guerra civil como oficial del Ejército nacional encargado de tareas de radiodifusión y propaganda. Tras la contienda, Aznar Acedo llevó la programación de la cadena SER (1942-1962), dirigió Radio Nacional de España (1962-1965) y fue director adjunto de Radiodifusión en el Ministerio de Información y Turismo (1964-1967). En los primeros años cuarenta fundó los periódicos Hoja Oficial de Alicante, Avance y Levante, y en 1967 se convirtió en el primer director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, dependiente del citado ministerio.

El joven Aznar cursó el Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, un afamado centro privado religioso de la capital, y la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, también en Madrid. En sus años de bachiller, Aznar militó en el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), una organización ultraderechista de impronta católica, con presencia en universidades, institutos y escuelas de formación profesional.

Desde su aparición en 1963, el FES funcionaba como el sindicato estudiantil del partido único que era instrumental en el entramado ideológico de la dictadura de Franco, la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (FE-JONS). Ahora bien, muchos responsables del FES dirigieron una actitud sumamente crítica hacia el franquismo postrero y su fachada política, el Movimiento Nacional, y reivindicaron el pensamiento original del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Aznar era uno de estos jóvenes falangistas identificado con las ideas joseantonianas.

Tras obtener la licenciatura en 1975, año de la muerte de Franco, Aznar se presentó con éxito a oposiciones al cuerpo de inspectores de finanzas del Estado. En 1976 entró en el funcionariado del Ministerio de Hacienda y dos años después, en la etapa constituyente que guiaban el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, y el rey Juan Carlos I, fue destinado a Logroño, ciudad donde se dio a conocer en los ambientes políticos y a través de una serie de artículos publicados en la prensa local en los que deslizó opiniones reticentes con la Constitución democrática aprobada por las Cortes en octubre de 1978 y sancionada en referéndum dos meses después.

En sus comentarios periodísticos Aznar se mostraba como un nacionalista español al que inquietaba particularmente el título de la Constitución que organiza territorialmente al Estado como un ente descentralizado, ni unitario ni federal, compuesto por comunidades autónomas dotadas de amplias competencias en detrimento del poder central. En un determinado escrito, calificaba de "charlotada intolerable" el nuevo marco autonómico,

En 1977 Aznar contrajo matrimonio con Ana Botella Serrano, también licenciada en Derecho por la Complutense y a la que había conocido en el viaje de fin de carrera a Turquía. Mientras su esposo se labraba la carrera funcionarial y luego política, Botella ejerció como técnica de la Administración del Estado en Madrid y Valladolid. La pareja tuvo tres hijos: José María, en 1978, Ana, en 1981, y Alonso, en 1988.

En enero de 1979, Aznar, meses después de hacerlo su esposa, se afilió a Alianza Popular (AP), partido profundamente derechista constituido el 5 de marzo de 1977 por ex ministros de Franco que hasta enero de 1978 había funcionado como una federación de siete agrupaciones. AP era ahora una fuerza unitaria bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de Información y Turismo (el mismo a cuyas órdenes había trabajado Manuel Aznar Acedo), y más recientemente, en el primer gobierno preconstitucional de la Monarquía, ex vicepresidente para asuntos del Interior.

Incapaz por el momento de captar al electorado conservador, que se decantaba en masa por la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, AP, como integrante de la Coalición Democrática (CD), capturó en las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979 sólo el 6% de los sufragios y nueve diputados, quedando por detrás incluso de su antípoda ideológico, el Partido Comunista de España (PCE). Ese mismo mes en que AP encajó peores resultados que los obtenidos en su primera prueba ante las urnas, las constituyentes de junio de 1977, Aznar fue designado secretario general de AP en La Rioja por decisión del II Congreso Provincial de partido, cargo que ocupó hasta 1980.

El político madrileño estrenó el acta de diputado, por la provincia de Ávila, en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, que produjeron la victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González Márquez y en las que AP, aliada al Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga Villamil, desbancó ampliamente a una UCD en vías de extinción y parte de cuyos votos succionó, y se alzó como la segunda fuerza del Congreso de los Diputados con el 26,5% de los sufragios y 106 escaños.

En la II legislatura de la democracia Aznar se desempeñó como secretario segundo de la Comisión Constitucional y vocal de las comisiones de Presupuestos, Régimen de las Administraciones Públicas y Mixta para asuntos relacionados con el Tribunal de Cuentas. Por lo que respecta a la organización interna del partido, en febrero de 1981, por resolución del IV Congreso Nacional, hizo el salto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AP como vicesecretario para las Comunidades Autónomas y Regiones. El 21 de febrero de 1982 el V Congreso Nacional le eligió adjunto al secretario general, a la sazón Jorge Verstrynge Rojas, en enero de 1984 asumió la coordinación general en el área de Política Autonómica y Local, y el 22 de junio de 1985 ganó la presidencia de AP en Castilla y León.

Renovado el escaño en las elecciones del 22 de junio de 1986, muy frustrantes para el partido al quedar completamente estancado —la Coalición Popular (CP) que lideraba cosechó el 26,1% y los 105 diputados— y no poder rentabilizar el desgaste del PSOE —el trasvase de votos sólo afluyó al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez—, Aznar fue testigo del desgarro que para los aliancistas supuso la emocional dimisión de Fraga al frente del partido el 2 diciembre de 1986, al cabo de cinco meses de fortísimas divisiones internas espoleadas por los sucesivos fracasos electorales en el Estado y en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Tratándose entonces de un dirigente de la segunda línea, Aznar tomó partido por el grupo crítico que animaba el vicepresidente ejecutivo, y por ende presidente del partido en funciones, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, antiguo ucedista que proponía para AP una doctrina de "liberalismo popular" firmemente anclada en la derecha, amén de uno de los padres de la Constitución española. En enero de 1987, en un clima de verdadera guerra intestina, Aznar brindó su respaldo a Herrero en la liza por la sucesión de Fraga.

Sin embargo, en el VIII Congreso Nacional, celebrado con carácter extraordinario el 7 de febrero, Herrero perdió holgadamente ante el protegido de los fraguistas, Antonio Hernández Mancha, hasta entonces presidente de AP en Andalucía; como consecuencia, Aznar fue descabalgado de la portavocía en la Comisión parlamentaria de Asuntos Sociales y tampoco fue renovado en la Secretaría General adjunta del partido, aunque continuó en el CEN desde el puesto de secretario de Formación Política.

2. Encumbrado al liderazgo del PP como sucesor de Manuel Fraga

El 10 de junio de 1987, luego de cesar en su escaño en Madrid, Aznar salió elegido procurador en las Cortes (Parlamento) de dicha comunidad autónoma en representación de Valladolid, y el 21 de julio, dado que era el cabeza de lista de AP, fue investido sin mayoría propia pero con el respaldo del CDS presidente de la Junta o Gobierno, cargo del que tomó posesión seis días más tarde en sustitución del socialista José Constantino Nalda. El éxito de la AP castellano-leonesa situó a Aznar en el punto de mira de la dirección del partido de cara a una próxima renovación generacional.

El retorno de Fraga a la presidencia nacional en el IX Congreso, celebrado en Madrid del 20 al 22 de enero de 1989 luego de constatarse el fracaso total de la experiencia renovadora de Hernández Mancha, acusado por doquier de hacer una oposición inconsistente al PSOE y de ser incapaz de imponer su liderazgo interno, posibilitó la promoción de Aznar, que fue elegido primer vicepresidente para Asuntos Autonómicos.

El IX Congreso pasó a la historia del partido como el Congreso de la Refundación, ya que los dirigentes hicieron el esfuerzo de aparcar definitivamente sus luchas cainitas y de presentar al electorado un proyecto en firme del arco conservador. AP adoptó el nombre de Partido Popular (PP) y de paso absorbió a elementos de la Democracia Cristiana (DC, antiguo PDP), liderada por Javier Rupérez Rubio, e íntegramente al Partido Liberal (PL) de José Antonio Segurado García, de manera que se enriqueció con unos matices ideológicos menos conservadores que no figuraban en su ideario fundacional. El antiguo ucedista y rostro señero de la débil ala democristiana del partido, Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Exteriores con Suárez, recibió el mandato de aglutinar al centro-derecha español bajo la sigla del PP y preparar la campaña de las elecciones europeas de junio.

En los meses siguientes, Aznar, que nunca había militado en la UCD, pertenecía a la primera generación de dirigentes aliancistas sin bagaje franquista en su currículum y contaba con el valor añadido de la juventud —36 años—, fue configurándose como el candidato ideal a la Presidencia del Gobierno nacional en las elecciones generales anticipadas al otoño, máxime desde el momento en que Fraga certificó que su único objetivo era alcanzar la presidencia de la Xunta autonómica de Galicia. Fraga no le tuvo en cuenta a Aznar su alineamiento con Herrero en 1987 y le otorgó el aura de favorito que durante un tiempo rodeó a Isabel Tocino Biscarolasaga, una incondicional suya en la que los comentaristas encontraban semblanzas thacheristas.

El 4 de septiembre de 1989 el CEN, con 211 votos a favor y cinco en blanco, confirmó que Aznar era el delfín del líder fundador del partido al elegirle responsable de la campaña electoral y candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que le obligó a cesar al frente de la Junta de Castilla y León el 16 de septiembre en favor de Jesús María Posada Moreno. A todos los efectos, desde entonces Aznar ejerció como el dirigente rector del PP, si bien Fraga continuaba siendo el presidente nominal, a la vez que el miembro más conspicuo del llamado clan de Valladolid, formado por cuadros jóvenes ligados a la política castellana.

El 29 de octubre de 1989 el PSOE obtuvo su tercera victoria consecutiva en unas generales y, por los pelos, retuvo una mayoría absoluta operativa. El primer intento presidencial de Aznar produjo en los populares una satisfacción moderada: cierto era que el 25,8% de los votos y los 107 diputados recibidos suponían en términos objetivos un abandono muy poco convincente de la inercia electoral, pero propios y ajenos convinieron en señalar que el aspirante a descabalgar a González no lo había hecho nada mal dadas las circunstancias

Así, él era un neófito en las lides con González, no había transcurrido el tiempo necesario para que la opinión pública le conociera debidamente y fuera del partido era tildado por doquier de persona inexperta y gris, nada que ver con un líder carismático —aunque agotado a nivel nacional— como Fraga y con un perfil inferior al del experimentado presidente socialista. Con todo, Aznar se enorgulleció de haber roto "el techo electoral" del partido y se aprestó a liderar la oposición al PSOE como primer diputado por Madrid y portavoz del grupo parlamentario popular.

El X Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, marcó la consagración de Aznar, quien recibió en bandeja la presidencia nacional del partido una vez que Fraga ya se había posesionado de la Xunta gallega. En su discurso de proclamación, Aznar ofreció a los españoles un "proyecto de libertad" y puso énfasis en el mensaje tranquilizador de que la llegada al poder de los populares, vistos por muchos votantes del PSOE y el CDS poco menos que como unos neofranquistas susceptibles de poner en solfa el Estado de las Autonomías y el marco de libertades, no iba a entrañar en absoluto "traumas o peligros". El XI Congreso Nacional, el 5 y el 6 de febrero de 1993, reforzó el carácter presidencial del partido y abordó la renovación de la dirección.

El nuevo liderazgo de Aznar cohesionó los sectores derechistas tradicionales, democristianos y liberales en torno a un proyecto común, menos ideologizado que en la etapa precedente, para el que el propio Aznar reivindicó el centro del espectro político. De hecho, el lema del X Congreso fue "Centrados con la Libertad". Esta lenta inflexión desde una derecha tradicional española pura y dura, reaccionaria y frecuentemente autoritaria, a un centro-derecha más pragmático en lo político y muy liberal en lo económico, de tipo europeo, se tradujo en un fatigoso, pero en progresión constante, avance electoral que Aznar, ganándose a pulso los calificativos de político correoso y tenaz, acertó a pilotar con perseverancia.

Tener paciencia y no caer en el desaliento eran las consignas de Aznar dirigía a sus correligionarios. El líder popular tenía claro que el Gobierno les iba a caer en las manos más tarde o más temprano como fruta madura, toda vez que el PSOE era asolado por los escándalos de corrupción.

Desde el Parlamento, Aznar, que aunó sendas vicepresidencias de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC, a la que el PP accedió en noviembre de 1990) y la Unión Democrática Europea (UDE) en 1992, y del Partido Popular Europeo (PPE, del que era miembro desde octubre de 1989) en 1993, no desperdició la oportunidad de segarle a un PSOE a la defensiva más hierba a sus pies.

Así, reiteró las exigencias de dimisión de González, acosado por escándalos tan graves como el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), trama clandestina presuntamente organizada por el Ministerio del Interior y que en la década anterior había librado una suerte de guerra sucia, con varios asesinatos y secuestros, contra activistas del independentismo vasco y terroristas de la banda ETA (acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, divisa que en idioma euskera significa Patria Vasca y Libertad). El PP prometió que si llegaba al Gobierno desclasificaría los documentos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el servicio secreto español, relacionados con el tema.

Aznar trazó con machaconería la equivalencia del PSOE con el trinomio "despilfarro, paro y corrupción", sentencia simplificadora pero que caló hondo en un sector del electorado cada vez más disgustado con los casos de deshonestidad que afectaban a un buen número de políticos socialistas y personalidades de la empresa y la banca privadas a ellos ligados, y como sus acusaciones se acompasaron con las del coordinador general de Izquierda Unida (IU, coalición permanente encabezada por el Partido Comunista de España, PCE), Julio Anguita González, quien tendió a superarle en el grosor de los calificativos dirigidos a González, los socialistas denunciaron ser víctimas de "la pinza" parlamentaria que formaban las principales fuerzas de la oposición a su derecha y a su izquierda.

Lo cierto era que la profunda crisis económica y la debilidad de la peseta contribuyeron a que el Gobierno del PSOE no tuviera un momento de respiro y muy poco que ofrecer de positivo al electorado más allá de las grandes realizaciones de los años ochenta en la Sanidad, la Educación y el sistema de pensiones.

El PP le ganó la batalla al CDS (que quedó abocado a la extinción) por la conquista del voto moderado en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo de 1991. En las legislativas del 6 de junio de 1993 Aznar volvió a batirse con González, y, aunque esta pugna volvió a resolverse en favor del segundo, el PP dio el verdadero gran salto nacional al acaparar el 34,8% de los sufragios y los 141 escaños, mientras que el PSOE retrocedió a una incómoda mayoría simple. Sin embargo, estos comicios dejaron una sensación amarga en el PP, ya que la mayoría de los sondeos preelectorales, e incluso algunos de los muestreos de las primeras papeletas escrutadas, le habían otorgado la victoria. Con todo, las esperanzas de Aznar y su equipo no tardaron en ser reconfortadas.

En las elecciones al Parlamento Europeo del 12 de junio de 1994 el PP avasalló al PSOE con el 40,2% de los votos y 28 de los 64 escaños, y la rotundidad de la mayoría popular fue incluso mayor en las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 1995, elecciones que desataron la euforia en el partido. En las votaciones a los órganos locales, el PP ganó el 35,3% de los sufragios en el cómputo nacional (esto es, un millón de papeletas más que el PSOE) y 24.700 concejales (3.500 más), pero en las votaciones a las asambleas autonómicas la cifra se elevó hasta el 44,6%, cuota espectacular que suponía una ventaja sobre el PSOE de 13 puntos porcentuales. El PP fue la lista más votada en 44 de las 52 capitales de provincia y también en nueve de las 13 comunidades autónomas donde se renovaron los legislativos; en cinco de ellas, inclusive Madrid, lo fue por mayoría absoluta.

3. Victoria electoral y llegada a la jefatura del Gobierno en 1996

El PP, después de seis envites fracasados, al principio frente a la UCD y el PSOE y más tarde frente al PSOE en exclusiva, se impuso finalmente en las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996, aunque por la mínima. Por primera vez desde 1933, en los tumultuosos años de la II República, una opción cuyo principal referente doctrinal seguía estando en la derecha —eso sí, con la mirada puesta en el centro, según sus dirigentes— recibía el mandato popular para formar el Gobierno de la nación y rompía una especie de resistencia psicológica, presente en muchos electores como consecuencias de las experiencias negativas de la guerra civil y la dictadura franquista, a dar una oportunidad al turnismo.

La efeméride era indudablemente histórica, más porque el país asistía al primer relevo verdadero entre siglas políticas que conformaban un bipartidismo llamado a representar, todo lo hacía suponer, un modelo de alternancia clásico, como el estilado en las principales democracias mundiales. Y el protagonista indiscutible de esta mudanza no era otro que José María Aznar. Eso sí, la victoria del PP en 1996 no tuvo nada que ver con el triunfo arrollador del PSOE 14 años atrás. La lectura hecha de las locales y autonómicas de 1995 como si se trataran de unas primarias de las generales del año siguiente se quedó a menos que a medio camino, ya que, comparativamente, el PSOE no sólo no ahondó su imparable erosión sino que se recuperó levemente.

Quizá contribuyó a ello la tregua dada en los últimos meses por la economía, que avanzó firme por la senda de la recuperación, y por el frente político-judicial, que no alumbró nuevos escándalos tumultuosos. Aunque la victoria no por goleada del PP también pudo tener que ver con la estrategia del PSOE de asimilar al partido de Aznar con el franquismo emboscado, reprochándole tener un "programa oculto" y azuzando el miedo a "la derecha de siempre".

Objetivamente, a la elevada crispación política de la V Legislatura de la democracia habían contribuido tanto González, con su actitud de atrincherarse y de negar todas las irregularidades que se le achacaban a él y a su partido —hasta las que resultaban evidentes y probadas—, como Aznar, al apostar por el mero desgaste del adversario sin ofrecer contrapartidas constructivas, estrategia que para los socialistas no era sino la parte pública y política de una verdadera operación de acoso y expulsión del poder ejecutada con el concurso de medios de comunicación privados ligados a intereses conservadores.

El PP recibió 9,7 millones de votos, es decir, el 38,8% del total, y su distancia del PSOE consistió en menos de 300.000 votos y 1,2 puntos porcentuales. El partido de Aznar tuvo que conformarse con una mayoría simple de 156 diputados frente a los 141 del PSOE en un Congreso de 350 miembros. El diferencial invertido de fuerzas en la Cámara baja era incluso menor que en la legislatura saliente, en la que el PSOE aventajaba al PP en 18 diputados. Por todo ello, González no dudó en referirse al resultado como una "dulce derrota" para ellos, mientras que en los dirigentes del PP, no obstante el hito alcanzado, la decepción era evidente.

Para asegurar la viabilidad parlamentaria de su programa, Aznar no tenía otro remedio que pactar con los partidos nacionalistas regionales de centro-derecha que sumaban 25 escaños en el Congreso y que se encontraban gobernando en sus respectivas comunidades autónomas, solos o en coalición, desde el arranque de las mismas en 1980. La experiencia era inédita: el partido mayoritario del conservadurismo español y los nacionalismos periféricos, comprometidos en la gobernabilidad del Estado y explorando puntos de encuentro para la profundización del marco autonómico.

El PP cerró acuerdos bilaterales con los catalanes de Convergencia y Unión (CiU, conservadora), el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV, conservador democratacristiano) y la Coalición Canaria (CC, liberal centrista), si bien el pacto sellado el 26 de abril con CiU era el que entrañaba más importancia al ofrecer la formación —en realidad, una coalición permanente de dos partidos, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Unión Democrática de Cataluña (UDC)— que lideraba Jordi Pujol i Soley la aritmética indispensable, 16 legisladores, para asegurar la mayoría absoluta.

En el acuerdo de legislatura entre Aznar y el presidente de la Generalitat catalana se destacaron los contenidos económicos, con el compromiso de satisfacer los exigentes criterios de convergencia (ahora mismo, no se cumplía ninguno) para acceder a la culminación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea y de sostener políticas de estabilidad y crecimiento sin arriscar el Estado del Bienestar, que era una realización histórica de los gobiernos de González. En este terreno, las negociaciones no fueron complicadas porque se trataban de metas compartidas por los programas de convergentes y populares. Tratándose de CiU el interlocutor, lógicamente, hubo también concesiones del PP en materia autonómica.

La más importante era el acuerdo para desarrollar en el plazo de dos años un nuevo modelo de financiación según el cual, siguiendo la noción no asimétrica del "café para todos", las 17 comunidades y no únicamente aquellas con el rango, tácitamente adjudicado, de históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco, si bien esta última, al igual que Navarra, goza de un Concierto Económico específico basado en la tradición foral; las cuatro citadas más Andalucía, Valencia y Canarias conforman el grupo de comunidades de vía rápida, es decir, las legisladas por el art. 151 de la Constitución o en su defecto por disposiciones de sus propios estatutos que habilitan la misma asunción temprana de más competencias), podrían recaudar el 30% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y adquirir capacidad normativa sobre la base imponible de ese tramo, lo que inauguraba la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. Otra cesión clave del PP fue la abolición de los gobernadores civiles en cada provincia, institución que se remontaba a 1824.

En este clima tan positivo, Aznar no tuvo ambages en decir lo siguiente en una entrevista para la televisión autonómica de Cataluña, TV3: "La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. Y desde luego, quiero decir que no solamente lo leo desde hace muchos años, la entiendo, y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también."

Garantizados los apoyos, el 4 de mayo Aznar fue investido por el Congreso con los 181 votos de populares, convergentes, peneuvistas y canarios; en contra votaron los 166 diputados del PSOE, IU y los cuatro del grupo mixto, mientras que el único representante de la Unión Valenciana (UV, regionalistas conservadores) se abstuvo. Al día siguiente, 5 de mayo, Aznar cumplimentó el juramento constitucional en presencia del rey Juan Carlos en el palacio de la Zarzuela, residencia del monarca. En la toma de posesión de su cargo en el palacio de La Moncloa, el líder popular anunció un nuevo estilo de Gobierno basado en el "diálogo abierto" con todos los actores sociales y en un programa que definió como "centrado y centrista, reformista y reformador".

En el primer Gobierno del PP, monocolor como todos los que le habían antecedido desde la restauración democrática, Aznar se rodeó de sus hombres de confianza. Para ocupar la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de la Presidencia, luego número dos de facto del Ejecutivo, el escogido fue Francisco Álvarez-Cascos Fernández (1947), asturiano, secretario general del partido desde el IX Congreso y militante del aliancismo original, considerado muy próximo a Aznar en el terreno personal y llamado a convertirse en fustigador incansable de los socialistas y en uno de los duros del Gobierno, situándose en el vértice de no pocas polémicas.

La decisiva cartera de Economía y Hacienda amén de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno fueron para Rodrigo Rato Figaredo (1949), madrileño, nuevo vicesecretario general del PP, hasta ahora portavoz del grupo parlamentario (amén de miembro de la Ejecutiva desde 1979, antes que Aznar) y miembro de una conocida familia de empresarios con múltiples intereses en el sector privado. El Ministerio del Interior, igualmente fundamental, quedó en manos del otro vicesecretario general salido del XII Congreso, Jaime Mayor Oreja (1951), vasco, procedente de la UCD y visto como uno de los dirigentes que mejor respondían al reclamado perfil centrista.

Otros responsables destacados eran: en Asuntos Exteriores, Abel Matutes Juan (1941), próspero empresario balear y superviviente emblemático de la cúpula rectora en la etapa fraguista; en Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra (1957), presidente del PP andaluz, ex ucedista y exponente de la corriente democristiana del partido; y, en Administraciones Públicas, Mariano Rajoy Brey (1955), gallego, aupado al CEN en 1989, después de haber servido como vicepresidente de la Xunta de Galicia, y a una de las tres vicesecretarías generales del partido en 1990, a quien aguardaba una trayectoria ascendente por su carácter reacio a la confrontación, sus aptitudes polivalentes y su habilidad para gestionar conflictos o crisis de manera que las repercusiones negativas para el PP fueran parcas o efímeras.

4. Programa económico liberal con la mirada puesta en el euro y la reducción del Estado

Aznar llegó al poder como un político no proclive a suscitar reacciones desmedidas sobre su persona, ni a favor ni en contra. La opinión pública veía en él a un hombre sumamente sobrio, introvertido, muchas veces desangelado y siempre alejado de la facundia mitinera. Su puesta en escena no deslumbraba y su discurso era escueto y monocorde, aunque contundente cuando era necesario, un rasgo de pugnacidad del que había dado sobradas muestras en sus alocuciones parlamentarias.

Ofreció también varios ejemplos de contención y prudencia, y por ejemplo, apelando a la responsabilidad de Estado, se desdijo de la promesa de desclasificar los llamados "papeles" del CESID sobre la lucha antiterrorista con el objeto de esclarecer la relación entre los mandos policiales del Ministerio del Interior y los GAL (sin embargo, en abril de 1997 el Tribunal Supremo, a petición de la Audiencia Nacional, obligó al Gobierno a proceder con ese levantamiento de secreto documental).

Aunque acababa de negociar con los nacionalistas catalanes y vascos (al igual que lo había hecho en la década anterior con el CDS en Castilla y León) e invocaba al diálogo, Aznar no traía una fama de forjador de consensos interpartidistas, característica ésta de los políticos que protagonizaron la transición democrática de 1976-1979. El factor generacional y personal iba a pesar sobre su gestión tanto o más que las capacidades objetivas o la balanza de poder —progresivamente inclinada a su favor— existentes en un momento dado. Por su edad, su cultura y sus vivencias, Aznar tenía muy poco que ver con personajes clave en la historia política más reciente como el rey Juan Carlos, González o Pujol, y de hecho él mismo se encargó de avisar que su estilo era otro: "no tengo los tics de la transición", deslizó.

En el desapasionamiento formal de Aznar, con esa calculada economía de gestos, sus oponentes veían simplemente una limitación de propuestas y contenidos, aunque la característica no dejó de resultar atractiva para un amplio sector del electorado que ansiaba asistir a una nueva etapa destensada en la que los responsables políticos refrenaran sus aspavientos, cesaran en los ataques viciosos de artillería verbal y no dieran más sorpresas desagradables de corrupción. Los populares decían ofrecer todo ello, se adjudicaban una probidad sin tacha y, de paso, prometían solvencia en la gestión de la cosa pública. Con todo, su debut en el Gobierno estuvo acompañado de acusaciones de carecer de ideas claras sobre los problemas nacionales, de plantear compromisos excesivamente genéricos y de suscitar confusión, debido a las declaraciones contradictorias que hacían algunos ministros.

Al asumir el Ejecutivo, Aznar se fijó como tareas básicas recortar el déficit de las cuentas del Estado —el 5,5% del PIB—, podar deuda pública —en torno al 70%—, asfixiar la inflación —el 3,5% interanual— y estimular la actividad generadora de empleo en el sector privado; entonces, la tasa de paro rondaba, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 22,2%, en números absolutos, 3,6 millones de desempleados, un valor elevadísimo que no tenía parangón en Europa occidental. Las fórmulas aplicadas eran liberales de principio a fin: desregulación normativa, reducción del peso del Estado en la economía, eliminación de altos cargos de la administración, privatización general de las empresas públicas —dando culminación a un proceso emprendido en la etapa socialista— y énfasis en la liberalización monetaria, empezando por una bajada de los tipos de interés.

Aunque ya heredó una coyuntura en la buena dirección, el equipo económico de Aznar la condujo por una senda que pronto produjo resultados positivos en forma de crecimiento estable y saneamiento financiero, permitiendo al país afrontar con confianza el cumplimiento de los cinco criterios de convergencia requeridos para participar en la tercera fase de la UEM el 1 de enero de 1999 —algo que parecía más que incierto a comienzos de 1996—, a saber: déficit de las administraciones públicas inferior o igual al 3% del PIB; deuda pública acumulada inferior o igual al 60% del PIB; inflación promedio no superior en 1,5 puntos a la media de los tres estados miembros con la tasa más baja; tipo promedio de interés nominal a largo plazo no superior en dos puntos a la media de los tres estados con los precios más reducidos; y, mantenimiento de la peseta en la banda de fluctuación fijada por los mecanismos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME), al menos durante dos ejercicios anuales.

En el Consejo Europeo de Bruselas de mayo de 1998 España fue certificada como uno de los once estados de la futura zona del euro, con lo que se lograba un objetivo económico, pero también político, primordial de Aznar, que calificó de "revolución silenciosa" el giro experimentado por la economía nacional. Sobre este punto hay que precisar que el cumplimiento por España de todos los requisitos para acceder a la tercera y última etapa de la UEM no fue en el sentido estricto y que el Consejo de Bruselas hizo una "interpretación flexible" de los diversos cuadros de la convergencia. Este criterio laxo se aplicó a todos los países excepto Finlandia y Luxemburgo, únicos que realizaron los ajustes a rajatabla, y obedeció a una decisión final eminentemente política, ya que ni Francia ni Alemania iban a cumplir estrictamente.

Por otro lado, el desempleo comenzó a disminuir sensiblemente luego de adoptar el Gobierno medidas para la flexibilización del mercado laboral y al consolidarse la actividad económica. No obstante la tendencia a la precarización de los contratos y la extrema austeridad presupuestaria (que en 1997 supuso la congelación de los salarios de los trabajadores públicos), el nuevo bienestar traído por el aumento de las rentas familiares tuvo el efecto de desactivar muchos conflictos sociales, mientras que los sindicatos alcanzaron con el Ejecutivo un nivel de diálogo, superior al de otros agentes, que permitió satisfacer las reclamaciones inmediatas a costa de postergar reivindicaciones de más calado, como la introducción de la semana laboral de 35 horas.

En 1999, la Seguridad Social, sometida al ahorro del gasto pero también beneficiada por el aumento del número de cotizantes, transformó su déficit, que en 1996 había sido de 320.126 millones de pesetas (1.924 millones de euros), en un superávit de 66.719 millones (407). Doce meses después, el saldo positivo era ya de 449.075 millones (2.699), equivalente al 0,4% del PIB, de manera que el Gobierno pudo crear un fondo de reserva susceptible de engrosarse con aportaciones anuales y se sintió autorizado para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, reformado con el apoyo de los sindicatos mayoritarios en 1996 (cuando el período de cálculo de la percepción pasó de los ocho a los quince años), por lo menos durante tres décadas.

Hay que precisar que el superávit de la Seguridad Social se produjo coincidiendo con una nueva contabilidad, pues aquella dejó de contribuir a la asistencia sanitaria. En adelante, la Seguridad Social sólo iba a sufragar prestaciones sociales, fundamentalmente pensiones: si esta seguía sosteniéndose con las cotizaciones de los trabajadores, la asistencia sanitaria pública pasaba a financiarse exclusivamente con los impuestos generales.

En la primera legislatura gobernada por el PP se ventiló también, con inusitada presteza y no pocas polémicas por los procedimientos empleados, la privatización de las llamadas joyas de la corona del parque empresarial de titularidad pública, proceso que básicamente estuvo finiquitado en la primavera de 1999. Para entonces, tres años de privatizaciones intensivas habían reportado a las arcas del Estado unos 4,8 billones de pesetas (cerca de 29.000 millones de euros).

El Gobierno Aznar completó la entrega al capital privado de las compañías más emblemáticas mediante sucesivas ofertas públicas de venta de acciones en bolsa (OPV). La privatización de Telefónica puso final de iure a un monopolio hasta entonces intocable y prologó la liberalización del mercado nacional de telecomunicaciones, que quedó completa el 1 de diciembre de 1998; desde ese momento, otros operadores fueron autorizados a prestar servicios de telefonía fija. La liberalización llegó también a los mercados de la electricidad y el gas.

Las otras grandes empresas sometidas a esta transformación fueron: Endesa en el sector eléctrico; la petrolera Repsol, principal compañía industrial española que en 1999 adquirió la argentina YPF, convirtiéndose en la séptima petrolera privada del mundo, y Gas Natural en el sector de los hidrocarburos; la siderúrgica CSI-Aceralia, transformada en 2002 mediante la fusión con dos firmas europeas, la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed, en el gigante Arcelor; la Corporación Bancaria de España (CBE), que en 1998 pasó a llamarse Argentaria al cabo de un proceso interno de fusiones de entidades de crédito y que en octubre de 1999 desembocó en el BBVA al unírsele el Banco Bilbao Vizcaya, en el sector de los servicios financieros; Indra, en las tecnologías de la información; y Tabacalera, verdadera mina de ingresos fiscales del Estado antes, durante y después de su privatización, que en diciembre de 1999 se unió a la francesa Seita y dio lugar al grupo Altadis. En cuanto a la aerolínea Iberia, el Estado empezó a vender su paquete accionarial asimismo en 1999 y su privatización iba a quedar completada al 95% en 2001.

Hacia el final de la primera legislatura del Gobierno Aznar, únicamente continuaban bajo titularidad pública los ferrocarriles (Renfe, que en noviembre de 2003 iban a comenzar un proceso de reestructuración por segmentación, para dar lugar a Renfe-Operadora y a Adif), la minería del carbón asturiano (Hunosa), los astilleros IZAR (futura Navantia), el servicio de Correos, y los puertos y los aeropuertos. El Estado seguía teniendo participación en otras empresas menores, pero no de manera exclusiva.

En paralelo a las privatizaciones, se continuó con el proceso de reestructuración y simplificación, igualmente emprendido por los gobiernos de González, del sistema de holdings y agencias públicos que gestionaban el patrimonio del Estado. En julio de 1996 las dos divisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales (SEPA I y SEPA II) dieron lugar a la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), con funciones conductoras de la campaña de privatizaciones. Simultáneamente, se procedió a disolver el grupo empresarial TENEO, que reunía a las empresas competitivas del extinto Instituto Nacional de Industria (INI), y su patrimonio fue asumido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su único accionista en ese momento y una entidad dependiente del Ministerio de Industria y Energía.

En septiembre de 1997 los activos y pasivos de la Agencia Industrial del Estado (AIE), titular de las antiguas empresas del INI que recibían ayudas públicas para su sostenibilidad, fueron transferidas asimismo a la SEPI y el organismo fue liquidado. En abril de 2000 la SEPI quedó puesta bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y en mayo de 2001, con la asunción de nueve sociedades hasta entonces pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio, entre ellas la SEPPA (que desapareció), se convirtió en el único grupo estatal accionista en empresas industriales y de servicios, en muchas de ellas con cuotas de participación mínimas.

La privatización de las empresas de servicios tenía como objetivos declarados que las firmas recapitalizadas de cada ramo invirtieran en desarrollo tecnológico, multiplicaran la oferta de sus prestaciones a los usuarios y entraran en régimen de libre competencia por el mercado nacional con empresas nacionales de nuevo cuño u otras foráneas con licencia de operación en España (en las telecomunicaciones y los combustibles), con el previsible descenso de las tarifas para los consumidores. De paso, las grandes empresas privatizadas de España estarían en condiciones de pujar fuerte en licitaciones para participar en mercados liberalizados del exterior.

Los bocados más apetecidos estaban en América Latina, donde muchos gobiernos venían conduciendo campañas de desnacionalización y privatización, y, en efecto, la potente expansión de las compañías y bancos españoles en lugares como Brasil, Argentina o Chile en los últimos años del siglo convirtieron al país europeo en el segundo inversor de capital privado en el subcontinente tras Estados Unidos. Las llamativas operaciones en el extranjero de las antiguas joyas de la corona tendieron a ser presentadas en la prensa como el reflejo del dinamismo de la España de Aznar.

Se dio la particularidad de que, a diferencia de las empresas industriales (altos hornos, automoción, textiles, astilleros) vendidas directamente al mejor postor en los años del Gobierno del PSOE y también en la primera legislatura popular, muchas de las cuales arrastraban pérdidas económicas o adolecían de obsolescencia, las compañías transferidas mediante sucesivas OPV eran de alta rentabilidad, gozaban de una posición preeminente en el mercado y su proyección internacional era notable. Puede decirse, por tanto, que Aznar y su equipo privatizaron por convicciones liberales, en asunción de los principios de la racionalidad económica y de unos retos que España debía alcanzar en la economía global.

Ahora bien, esta ardiente fe liberal de Aznar, pregonada de viva voz y demostrada con los hechos hasta evocar a Margaret Thatcher, presentó la aparente contradicción de que el Estado no renunciaba a intervenir en las decisiones estratégicas o en las políticas de tarifas de algunas grandes empresas recientemente privatizadas.

La llamada acción de oro, contenida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, reservaba al Gobierno la autorización de operaciones de compraventa que afectaran a más del 10% del capital, para cerciorarse de que la empresa en cuestión iba a seguir prestando adecuadamente sus servicios. La normativa afectaba a Telefónica, Repsol-YPF, Endesa, Indra e Iberia, y expiraba, según los casos, entre 2004 y 2007. En mayo de 2003 el Tribunal de Justicia de la UE iba a sentenciar que la acción de oro contravenía la libre circulación de capitales del Mercado Interior Único, obligando al Gobierno a modificar la norma.

Por otro lado, muy pronto surgieron críticas a las pautas de las privatizaciones y quejas sobre sus resultados. El caso de Telefónica fue paradigmático, con el mantenimiento de un cuasi monopolio de hecho en la prestación integral de servicios telefónicos (infraestructura de red, soporte y comunicación); transcurridos unos años, el Gobierno hubo de reconocer que la desregulación de este sector del mercado no había dado los resultados apetecidos.

Otra fuerte distorsión de la competencia fue observada por los consumidores en los combustibles, ya que a pesar de tener a su disposición miles de gasolineras de un amplio abanico de compañías, los precios apenas diferían entre una u otra. Más aún, las petroleras con más surtidores, Repsol-YPF, Cepsa y BP, dieron la sensación de funcionar como un oligopolio encubierto, y las mismas prácticas de precios concertados fueron denunciadas por el propio Ejecutivo en el sector eléctrico, afectando ahora a Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa.

Para destacar las ventajas de la liberalización, el Gobierno insistió en que, con una perspectiva diacrónica, las tarifas habían caído en la telefonía fija, la telefonía móvil y la electricidad, pero las asociaciones de consumidores hicieron hincapié en el encarecimiento de las cuotas de abono de Telefónica —que a muchos usuarios les invalidaban los descuentos en la tarificación—, en la falsedad de poder elegir proveedor de gas y electricidad en las viviendas, y en la retórica de la libre competencia.

A mayor abundamiento, el Gobierno de Aznar concedió las presidencias de las empresas que todavía no habían completado su privatización a personas de su entera confianza; en el caso de Telefónica, el agraciado fue Juan Villalonga Navarro, compañero de colegio de Aznar, amigo del jefe del Gobierno y paladín de la polémica política corporativa de las stock options (opciones sobre acciones para los altos ejecutivos de la compañía con intención especulativa en bolsa y disfrazadas de incentivos laborales).

En resumidas cuentas, el Gobierno de Aznar hacía retroceder ampliamente el peso del Estado en la economía, pero por otra parte, como si intentara subsanar su limitación de poder político en el Parlamento, se afanaba en controlar indirectamente los principales resortes productivos, y también algunos bancarios, del país, es decir, buscaba obtener influencia en el terreno de los poderes fácticos.

En relación con este punto, es preciso señalar dos características del ente público Radio Televisión Española (RTVE) bajo los gobiernos populares: fue la excepción espectacular del manejo ortodoxo de las cuentas del Estado, ya que su colosal deuda acumulada se disparó hasta los 6.300 millones de euros a finales de 2003, y también alcanzó unos niveles insospechados de manipulación y sectarismo en favor del partido gobernante.

La ausencia de imparcialidad y objetividad en el tratamiento de las noticias por TVE (amén de la pobre calidad de su parrilla de contenidos) fue puesta en la picota en innumerables ocasiones dentro de España, inclusive por los propios trabajadores del medio. Además, su cobertura de la huelga general de junio de 2002 fue denunciada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a la Audiencia Nacional, la cual le dio la razón al gremio y declaró probado que la cadena había vulnerado los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

Fuera del país, en enero de 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citó a RTVE como ejemplo de "clientelismo político" en un sistema de "Estado paternalista", y criticó que el director del ente fuera nombrado por el Consejo de Ministros. En resumidas cuentas, la política de Aznar con la información de procedencia pública fue radicalmente continuista de la ejecutada en la etapa de González. Pero, más allá del férreo control sobre RTVE, a lo largo del período de Aznar fue una constante la voluntad del Ejecutivo de remodelar el panorama de los medios de comunicación privados para aumentar y reforzar las líneas editoriales progubernamentales, valiéndose para ello de los grupos empresariales afines y de los propios resortes del Estado.

El partido de Aznar, pese a las garantías electorales de que su partido era ajeno a estos comportamientos, tampoco fue inmune a los escándalos de corrupción. Si bien es cierto que las intrincadas tramas fraudulentas denunciadas ante la justicia en los ocho años del Gobierno aznarista —además de que recibieron en los medios informativos un tratamiento menos sensacionalista y pugnaz— no se acercaron, ni en número ni en espectacularidad, a las afloradas cuando el poder estuvo en manos del PSOE, los fraudes denunciados en la sociedad de valores Gescartera, la quebrada empresa Ercros o las subvenciones comunitarias a las plantaciones de lino y cáñamo, que afectaron respectivamente y en mayor o menor grado a los ministros Cristóbal Montoro Romero (Hacienda), Josep Piqué i Camps (Industria y Energía, y luego Asuntos Exteriores) y Loyola de Palacio del Valle-Lersundi (Agricultura, Pesca y Alimentación), arrojaron graves sospechas de colusiones entre intereses privados y públicos en los ámbitos más cercanos al partido del Gobierno.

El escándalo político-financiero Gescartera, desarrollado a lo largo de 2001, ya en la segunda legislatura, pudo acarrear un alto coste al ejecutivo de Aznar, pero éste fue capaz de mitigar completamente el impacto político de un caso donde, insistió, las responsabilidades eran únicamente por estafa y estaban limitadas a unas pocas personas por las que el Gobierno no tenía que rendir cuentas ni ante al Congreso ni ante la opinión pública. A pesar de que el Ministerio de Hacienda había realizado varias investigaciones e impuesto multas por una serie de irregularidades a las empresas del grupo que se dedicaban a gestionar patrimonios y a asesorar en bolsa, y de la más que sospechosa documentación sobre el estado de sus cuentas bancarias entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gescartera fue inscrita como agencia de valores en febrero de 2001.

Sin embargo, la CNMV resolvió que Gescartera no cumplía los requisitos para seguir operando con ese estatus jurídico y en junio siguiente la intervino, destapando un fraude cuyas cuantías reclamadas sumaron los 94 millones de euros, al parecer evadidos a bancos del extranjero, y que dejó sin ahorros a 1.400 inversores, entre ellos clientes corporativos como congregaciones religiosas, fundaciones y cuerpos de la seguridad del Estado, además de un largo número de empresarios, políticos y funcionarios.

El presunto delito económico alcanzó ramificaciones insospechadas cuando la juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso no sólo ordenó el ingreso en prisión del principal accionista de Gescartera y el cerebro del desfalco denunciado, Antonio Camacho Friaza, sino que llamó a declarar como imputados a la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (también encarcelada temporalmente), y a su hermano, Enrique Giménez-Reyna, una vez presentada su dimisión como secretario de Estado de Hacienda. La presidenta de la CNMV, Pilar Valiente (a la sazón, amiga de la esposa del presidente del Gobierno), quien ordenó la intervención y puso sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción, también hubo de renunciar al quedar en evidencia sus relaciones personales con los principales encausados. Por otro lado, un ex diputado popular, Luis Ramallo García, había sido vicepresidente de la CNMV antes de prestar servicios notariales a Gescartera.

Los ministros de Economía, Rato, y de Hacienda, Montoro, no fueron tampoco ajenos al escándalo: el primero, al conocerse que una empresa de su familia había recibido un crédito ventajoso del banco de Gescartera, el Honk Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC); el segundo, por la insistente defensa de su subalterno Giménez-Reyna a pesar de los fuertes indicios de tráfico de influencias que rodeaban su gestión en el Ministerio en relación con Gescartera, y por su negativa a explicar por qué la Agencia Tributaria había suspendido cuatro expedientes abiertos al grupo.

En noviembre de 2001 la Comisión parlamentaria de investigación del caso exoneró al Ejecutivo de cualquier responsabilidad política por lo sucedido al negar que las actuaciones de Enrique Giménez-Reyna y Valiente contuvieran trato de favor a Gescartera. El dictamen, que provocó la airada pataleta del PSOE y otros grupos de la oposición, iba a ser el heraldo de una actitud instalada en el Ejecutivo de Aznar como el molusco a su roca: el rechazo sistemático a asumir responsabilidades políticas por los errores o sombras en la gestión e incluso la reluctancia a reconocer que el Gobierno pudiera haberse equivocado en alguna decisión.

5. Continuismo sin estridencias en política exterior

En la escena internacional, Aznar prolongó en su primer mandato gubernamental la línea socialista de normalidad y de participación en todas las organizaciones e iniciativas en las que España podía desarrollar un papel, así como de concesión de prioridad a las áreas de interés especial, en Europa, América Latina, la cuenca del Mediterráneo y el mundo árabe, si acaso reduciendo las fórmulas originales e intensificando la cooperación multilateral a la hora de adoptar una postura frente a un determinado acontecimiento internacional.

El programa electoral del PP hablaba de respetar los compromisos exteriores de España, hasta la fecha apoyados en un amplio consenso partidista, y de orientar la política exterior hacia la defensa de los intereses económicos nacionales, intención esta última que iba a flotar sobre las relaciones con los principales países latinoamericanos y sobre la penetración en una zona, Asia oriental, con escasa presencia española hasta la fecha. Llegada la hora de gobernar, aquellas declaraciones fueron ejecutadas casi sin excepciones, mientras que las salidas unilaterales fueron sistemáticamente arrinconadas.

Ahora bien, dos decisiones de alcance, el lanzamiento del proceso de ingreso de España en la estructura militar integrada de la OTAN, aprobado por el Congreso el 16 de noviembre de 1996 y culminado el 1 de enero de 1999 con la plena funcionalidad de España en el Comité Militar de la Alianza, y, sobre todo, el endurecimiento de la política hacia Cuba, traducido en la suspensión de partidas de la cooperación al desarrollo, la cancelación de líneas de crédito y exigencias de reformas democráticas en la isla, fueron presentadas por la oposición socialista como muestras del proamericanismo de Aznar.

Sin embargo, el antiguo partido gubernamental no cuestionó la participación española en las operaciones bélicas desde el aire, con aviones de la Fuerza Aérea Española integrados en la flota de bombardeo Allied Force, y de pacificación terrestre, Joint Guardian, realizadas por la Alianza Atlántica en Kosovo a lo largo de 1999 y en lo sucesivo. A principios de 2000, el Ejército español tenía comprometidos en la pacificación de la antigua Yugoslavia a cerca de 3.000 efectivos, repartidos en las misiones comandadas por la OTAN en Kosovo (KFOR) y Bosnia-Herzegovina (SFOR).

Por otro lado, Aznar fue el anfitrión en Madrid los días 8 y 9 de julio de 1997 de la reunión del Consejo Atlántico al nivel de jefes de Estado y de Gobierno que aprobó el ingreso en la OTAN de Polonia, Hungría y la República Checa en 1999. En ese preciso momento, España participaba con 325 soldados en la Fuerza Multinacional de Protección (FMP) para Albania, que, bajo mando italiano, fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 1997 para contribuir a restablecer el orden y proteger los suministros humanitarios en un país sumido en el caos de las revueltas sociales y políticas.

La llamada Operación Alba, también integrada por efectivos franceses, griegos y de otros países aliados, se desarrolló en el destrozado país balcánico entre abril y agosto de 1997. Precisamente, la nada desdeñable implicación en los dispositivos militares de la OTAN estaba en las líneas de reasignación de tareas, definición de nuevas misiones y profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas tanto en los ejércitos de la OTAN como en el Cuerpo de Ejército Europeo (Eurocuerpo), que, en una de las reformas del Gobierno de Aznar de más trascendencia social, dejaron de basarse en los reclutas de reemplazo. Esta histórica transformación merece ser comentada en un punto y aparte.

La supresión del Servicio Militar obligatorio de nueve meses (la popular o impopularmente llamada mili, vigente nada menos que desde 1770), que no constaba en el programa electoral del PP y que estuvo relacionada con los pactos con CiU, y la transición al Ejército profesional fueron instituidas en el proyecto de ley del Régimen del Personal Militar aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 1998, luego de que el Congreso diera luz verde a la desaparición de las penas de cárcel para los insumisos que se negaban a realizar tanto el Servicio Militar como la Prestación Social Sustitutoria (PSS) reservada a los objetores de conciencia. En realidad, no se trataba de una abolición, sino de una suspensión, ya que en la Constitución quedó intacto el artículo que recoge el deber de los ciudadanos de defender España, luego el llamado a la movilización general en caso de necesidad quedaba salvaguardado.

El plan inicial del Gobierno consistía en la reducción paulatina del contingente de hombres en armas de los 200.000 actuales a un máximo de 48.000 mandos (entre oficiales y suboficiales) y de 120.000 soldados, aviadores y marinos voluntarios al cabo de cinco años, período que terminó acortándose en un año. Sin embargo, el paso a las nuevas Fuerzas Armadas topó con dos serios imponderables: no se cubrieron todas las plazas ofertadas, ya que muchos jóvenes potencialmente interesados no encontraban atractivo destinar unos años cruciales de su vida al desempeño de una actividad muy mal remunerada y con un bagaje formativo que les parecía dudoso, y además quedó de manifiesto la urgente necesidad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa, para pagar las soldadas acometer drásticas modernizaciones de instalaciones y armamento, cuando la tendencia en Europa desde el final de la Guerra Fría era precisamente la contraria.

Además, tan pronto como el Gobierno anunció sus intenciones, las declaraciones de objeción de conciencia y las insumisiones se dispararon. En noviembre de 2000 se celebró el último sorteo de quintos, en marzo de 2001 se presentaron en sus cuarteles de destino los últimos 1.800 reclutas (de los 12.000 llamados a alistarse este mes), el 31 de diciembre siguiente fueron formalmente suprimidos el Servicio Militar y la PSS, y el 1 de febrero de 2002 quedaron eliminados del Código Penal los delitos de insumisión y de deserción referidos a los soldados de reemplazo.

Aznar viajó a Marruecos el 27 de mayo de 1996 para entrevistarse con el rey Hasan II y el primer ministro Abdellatif Filali. Fue su primera salida al exterior como presidente del Gobierno y el detalle dejó a las claras la importancia máxima que seguían teniendo las relaciones hispano-marroquíes, considerando aspectos tan sensibles como los acuerdos pesqueros, la inmigración ilegal de ciudadanos del país magrebí, los flujos de narcotráfico en ambos lados del estrecho de Gibraltar y la reivindicación para la soberanía marroquí de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amén de la malquistada divergencia sobre el Sáhara.

En su segunda visita a Rabat, en abril de 1998, Aznar discutió con el primer ministro Abderrahman El Youssoufi la reconversión en inversiones privadas de la deuda contraída por Marruecos, la concesión de preferencias a las empresas españolas en el proceso de privatizaciones conducido en el reino alauí y la búsqueda de soluciones para los pescadores españoles tras la expiración, el 30 de noviembre de 1999, del Acuerdo Pesquero iniciado con la UE el 1 de diciembre de 1995. La misma agenda presidió la entrevista entre los dos gobernantes en Madrid el 28 de abril de 1999.

Sobre el particular, el Gobierno marroquí ya había advertido que deseaba explotar su propia capacidad pesquera y que aquel era el último acuerdo de "primera generación" (consistente en el pago de un canon por faenar en los caladeros marroquíes), teniendo en lo sucesivo la UE, y España en particular, que avenirse a otras formas de cooperación, inclusive a través de sociedades mixtas. Ahora, Rabat vinculó la eventual renovación del convenio pesquero al aumento de las cuotas de exportación hortofrutícola marroquí al mercado español. El rechazo del Gobierno Aznar a las pretensiones de Rabat impidió la vigencia de una normativa sobre pesca cuando el acuerdo comunitario llegó a su fin en la fecha estipulada.

El caso fue que en los meses siguientes, las relaciones hispano-marroquíes se resintieron de la falta de sintonía entre Youssoufi, que era como decir Palacio, y Aznar. A pesar de que Madrid se esforzó en transmitir normalidad, no se consiguió avanzar en la solución de los problemas de fondo ni se pudo superar la desconfianza personal y política entre los gobernantes de uno y otro lado del Estrecho. La crisis diplomática estalló en la segunda legislatura, el 29 de octubre de 2001, cuando Rabat retiró por sorpresa a su embajador en Madrid. La cesura en el diálogo repercutió inmediatamente en los programas bilaterales de cooperación.

En 1996 Aznar realizó sus primeros viajes a Francia (1 de junio), Alemania (12 de junio), México (5 a 7 de septiembre), Portugal (29 y 30 de octubre) y el Reino Unido (27 de noviembre). Para más tarde quedaron las primeras visitas a Brasil (16 a 19 de abril de 1997), Argentina (19 a 22 de abril de 1997), Estados Unidos (28 de abril a 1 de mayo de 1997), Japón (29 a 31 de octubre de 1997), Rusia (16 a 19 de mayo de 1999) y China (25 a 29 de junio de 2000).

En su primera visita oficial a Estados Unidos en 1997 Aznar recibió la gratitud de la mayoría republicana del Congreso opuesta a la administración demócrata de Bill Clinton por el giro, al parecer, inequívoco de las relaciones entre España y Cuba. No obstante, el gobernante español se sumó —aunque sin vehemencia— al rechazo europeo de las leyes Helms-Burton, que sancionaba las inversiones de terceros países en la isla, y Kennedy-D'Amato, que contemplaba iguales medidas punitivas para Libia e Irán.

El primer encuentro de Aznar con Fidel Castro, al que hizo saber la posición crítica del Gobierno español sobre la situación de los disidentes y, en general, sobre la falta de libertades en el país caribeño, fue con motivo de la VI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile y Viña del Mar el 10 y el 11 de noviembre de 1996, días después de crear en Madrid dirigentes del PP y de la Fundación Nacional Cubano-Americana de Jorge Mas Canosa la Fundación Hispano-Cubana, presentada como un verdadero lobby anticastrista. Poco después España intentó que la UE endureciera la política común de los Quince hacia Cuba y el dictador, airado, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores retirar el plácet al embajador español. Cabe identificar, por tanto, a Cuba como el único objeto de la diplomacia española donde sí se apreció un cambio de tendencia.

A lo largo de 1997 y 1998 las relaciones hispano-cubanas se destensaron un tanto, aunque la cordialidad siguió brillando por su ausencia. El nombramiento por Aznar de un nuevo embajador, que esta vez sí recibió el plácet cubano, en abril de 1998 sirvió para desbloquear el diálogo bilateral. En octubre siguiente los presidentes se entrevistaron en Oporto, en el contexto de la VIII Cumbre Iberoamericana, y en el mismo Palacio de la Moncloa de Madrid. Entonces, se habló de “realismo” para normalizar las relaciones bilaterales. Pero la falta de sintonía por las diferencias ideológicas de fondo no tardó en resurgir.

El 15 de noviembre de 1999 Aznar, horas después de afirmar que no se daban las condiciones para una visita oficial del rey Juan Carlos, recaló en La Habana junto con el monarca para asistir a la IX Cumbre Iberoamericana; en una atmósfera sumamente enrarecida, las relaciones entre dos estadistas antitéticos que ni simpatizaban mutuamente ni eran capaces de establecer conexiones personales de ningún tipo volvieron a brindar todo un repertorio de gestos llenos de frialdad. El desapego llegó a su clímax con motivo de la X Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 2000 en Panamá, cuando el cubano fue el único presidente que se negó a suscribir una declaración de condena del terrorismo de ETA porque en la misma no se censuraba también el terrorismo practicado por los exiliados anticastristas más extremistas.

El 30 de octubre de 1996 Aznar recibió en Madrid a Yasser Arafat, al que confirmó el respaldo español a la exigencia de la Autoridad Nacional Palestina de que Israel cumpliese lo que le concernía de los acuerdos firmados sobre la retrocesión de territorios, la transferencia de competencias y la evacuación de tropas. En septiembre de 2000 Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak, aceptaron al presidente español como interlocutor compartido, pero el estallido en Jerusalén oriental de la segunda intifada palestina complicó las ya de por sí limitadas posibilidades mediadoras de España en la región, teniendo presente además que cualesquiera esfuerzos diplomáticos debían subordinarse al consenso intergubernamental que presidía la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, la cual intervenía en el moribundo proceso de paz a través de un enviado especial, español a la sazón, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

La propuesta hecha por Aznar en El Cairo en febrero de 2001 de celebrar una segunda conferencia multilateral de Madrid para relanzar el proceso de paz —de hecho, volado en mil pedazos desde el estallido de los combates entre palestinos e israelíes en los territorios autónomos y ocupados—, fue rechazada por el presidente egipcio Hosni Mubarak por innecesaria, ya que ese encuentro, en su opinión, significaría dar por inútiles todos los acuerdos suscritos desde 1993 y arrojar dudas sobre el principio básico de paz por territorios.

6. Defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea

Aznar comulgaba con las sensibilidades europeístas de su partido, donde en el pasado habían aflorado posturas fuertemente euroescépticas, y en su etapa de consolidación como líder del PP en los años en la oposición consiguió persuadir a los últimos vacilantes sobre esta cuestión crucial. Ahí quedaba, por ejemplo, su defensa a ultranza de la UEM, aceptando entregar a un poder supranacional, el Banco Central Europeo, lo esencial de un atributo clásico de la soberanía de los Estados como es la política monetaria. Sin embargo, en sus participaciones en los consejos europeos se hicieron patentes una serie de particularidades de esta vocación dirigida a Europa, que de hecho quedó matizada, si no cuestionada, en opinión de sus detractores de dentro y fuera de la política.

En Aznar se observó desde el principio la determinación de batallar por los intereses nacionales de España, aun a riesgo de que ese celo generase tensiones con otros gobiernos y entrase en contradicción con las percepciones de la mayoría sobre cuál era el objetivo general de la Unión en un determinado momento. Para Aznar, había una serie de cuestiones invariablemente relacionadas con las dotaciones financieras y los subsidios en las que España, país receptor de recursos comunitarios netos por antonomasia y en los cuales hacía descansar una parte nada desdeñable de su crecimiento económico, no podía perder bajo ningún concepto, dando la sensación de que ponía una especial insistencia no tanto en el concepto de la construcción europea, que equivale a dar su brazo a torcer los gobiernos en un sinfín de ocasiones en aras del interés común, como en la maximización de las ventajas materiales que conlleva la condición de Estado miembro.

El presidente del Gobierno español tendió a aferrarse al estatus del momento, a las cuotas de poder institucional y al peso político de España mensurable en esos términos, y a esgrimir el derecho a bloquear decisiones del Consejo Europeo —donde todo ha de acordarse por unanimidad— si advertía un perjuicio severo para su país. No fueron pocas las veces en que trascendió el malestar de algunos gobiernos presentes en el Consejo y de funcionarios de la Comisión Europea por el estilo negociador duro y correoso de Aznar, al que achacaban escasa capacidad para ofrecer alternativas o fórmulas de compromiso con el objeto de que la Presidencia del Consejo pudiera publicar unas conclusiones fructíferas. La expresión "renacionalización" de la política española en la UE fue insistentemente empleada por analistas y comentaristas.

No cabe duda de que Aznar se sintió autorizado para hacer valer sus posturas en el Consejo Europeo después de haber conseguido cuadrar el balance de ingresos y de gastos, satisfacer los criterios de convergencia y meterse en el euro, sin pasar grandes apuros de última hora y sin provocar alteraciones de la paz social, al contrario que en Francia, Alemania o Italia.

A partir de la fecha clave del 1 de enero de 1999, Aznar se convirtió en el más preclaro abogado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), por el que los países de la UE se comprometen a prolongar indefinidamente la disciplina presupuestaria, manteniendo el déficit público por debajo del 3% del PIB a corto plazo, y aproximándolo al equilibrio o alcanzando el superávit a medio y largo plazo. Los operadores financieros se quitaron el sombrero ante el éxito de España, que rompió el tópico de país sureño manirroto o heterodoxo en el manejo de los dineros públicos, y los principales líderes de la UE aprendieron a respetar la seriedad y el aplomo de su colega español.

Sin embargo, voces de la oposición española advirtieron en reiteradas ocasiones que la preferencia de la cooperación intergubernamental frente a la dimensión comunitaria y la defensa intransigente de los intereses materiales de España podían, ciertamente, reportar ventajas en el momento, pero a la larga el país perdía influencia, y de alguna manera, poder, al alejarse progresivamente de las posiciones de avanzada y granjearse la desconfianza de las instancias que mejor representaban las nociones comunitarista y federalista.

Hostil al concepto del núcleo duro de la UE representado por el eje franco-alemán, Aznar no tenía ninguna intención de hacer política europea a rebufo de lo que decidieran París y Berlín, y para ello, ya en la segunda legislatura y con muy discretos resultados, se afanó en construir una suerte de alineamiento de contrapeso con el Reino Unido y la Italia de Silvio Berlusconi. Del Gobierno español emanó una constante preocupación por las consecuencias financieras de la ampliación a los países de la antigua Europa comunista, ya que el pastel de los fondos iba a tener que repartirse entre más comensales, y también en el equilibrio de poderes, dado que el centro de gravedad de la UE iba a desplazarse hacia el este, concretamente a Alemania y el área de influencia germana.

España protagonizó en diciembre de 1998 en Viena una dura pugna con Alemania a propósito de la negociación de los presupuestos comunitarios para el sexenio 2000-2006, también conocidos en la jerga de la casa como las Perspectivas Financieras. Entonces, hacía sólo unas semanas que en la Cancillería Federal el veterano democristiano Helmut Kohl, al que Aznar destinó un tratamiento deferente nada más llegar a Moncloa pero con el que no acertó a conectar a nivel personal, había sido desplazado por el socialdemócrata Gerhard Schröder, un líder que por trayectoria personal, pensamiento político y visión de la construcción europea aún tenía menos posibilidades de congeniar con el español.

El presidente advirtió en el Consejo de Viena que no iba a aceptar la ampliación de la UE en los primeros años del siglo XXI si se imponía el criterio de Alemania, compartido por otros estados miembros esencialmente contribuyentes (Austria, Suecia, Países Bajos), de retirar las subvenciones comunitarias a los países de la eurozona.

Las tesis de Aznar quedaron debilitadas al unirse Francia al plan alemán, aunque en el Consejo Europeo extraordinario de Berlín en marzo de 1999 los mandatarios apuraron un acuerdo sobre la reforma del Fondo de Cohesión (instrumento de ayuda y solidaridad ligado al éxito de la UEM y destinado a los países cuyo PIB por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria), del que España había recibido nada menos que el 55% del total en 1998, la Política Agraria Común (PAC) y los demás Fondos Estructurales.

Confuso en sus resultados, Aznar consideró el apaño alcanzado en Berlín favorable a los intereses nacionales al postergar los cambios pretendidos por el canciller Schröder y asegurarse España, según sus cálculos, un beneficio neto de 50.000 millones de euros en las nuevas Perspectivas Financieras después de recortarse el Fondo de Cohesión a los 18.000 millones y los Fondos Estructurales a los 213.000 millones, si bien el documento de conclusiones que publicó la Presidencia alemana no recogió expresamente el compromiso de elevar al 62% la cuota española de los Fondo de Cohesión.

Madrid daba por supuesto que la ampliación debía realizarse sin someter a las actuales políticas comunes al ahorro generalizado y se mostró abierto a negociar la aportación por cada Estado de partidas adicionales al presupuesto comunitario para cubrir los costes de la gran oleada de ingresos en ciernes; entre los países candidatos, hubo quienes acusaron al Gobierno español de no admitir ningún sacrifico propio y de estar dispuesto a obstaculizar los procesos de adhesión.

El cordial encuentro a tres celebrado por Aznar, Schröder y el primer ministro socialista francés Lionel Jospin en Madrid el 2 de diciembre de 1999, para la firma de un acuerdo de colaboración entre empresas que alumbraba a la Compañía Europea de Aeronáutica, Defensa y el Espacio (EADS), sirvió para limar ante la opinión pública sus diferencias en cuestiones europeas, entre las que, además de las relatadas, figuraba la posibilidad de avanzar hacia una política común de empleo desde la coordinación de las respectivas políticas nacionales. El eje franco-alemán hablaba de establecer un contrapeso "social" del PEC, pero España no quería oír hablar del asunto: para Aznar, las políticas de creación de empleo debían seguir siendo competencia exclusiva de los estados.

Aznar también consideró "inviable" la formación de un "grupo pionero", obviamente, Francia y Alemania, según la fórmula expresada por el presidente galo Jacques Chirac, un aliado natural suyo por compartir familia ideológica conservadora (desde julio de 1999 fue, además, colega en el PPE) con quien, sin embargo, rara vez se entendió.

Chirac promocionó este grupo pionero como un elemento dinamizador fundamental de la UE, a la vez que Aznar encontraba un aliado, aún no estaba claro si meramente coyuntural o de carácter más sólido, en el primer ministro laborista británico, Tony Blair, al que empezó a referirse como "mi amigo" en las lides europeas y con el que el 10 de abril de 1999 realizó en Chequers una declaración conjunta sobre la reforma neoliberal del mercado de trabajo que sepultó las últimas esperanzas de Jospin de que Bruselas adquiriese competencias en empleo y que destacó el buen momento de las relaciones hispano-británicas, pese al sempiterno problema de Gibraltar.

En cambio, las relaciones entre Aznar y Chirac, descolocadas por dos visiones contrapuestas en aspectos clave de la construcción europea y en grandes orientaciones internacionales, iban a empeorar de año en año, pudiendo hablarse sin exagerar de una animadversión mutua cuando el primero abandonó el Ejecutivo español en 2004.

En los meses previos y posteriores al Consejo Europeo de Biarritz, el 13 y el 14 de octubre de 2000, que debía sacar adelante la reforma de las instituciones dejada sin tocar por el nuevo Tratado de la Unión Europea (TUE), Aznar defendió la conversión de España en un país grande, saltando desde su situación singular de país medio-grande y compartiendo estatus con Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, a fin de asegurar su proyección en la toma de decisiones, tanto en el Consejo de la UE (en el caso de que se hiciera una reponderación del voto igualitaria para los países más populosos) como en la Comisión (si se decidiera que los países pequeños dejasen de tener al menos un comisario).

Las enmiendas al TUE de Maastricth (1992) habían sido adoptadas por el Consejo Europeo de Ámsterdam en junio de 1997 y luego firmadas en octubre del mismo año en la capital neerlandesa. El 1 de mayo de 1999 el TUE reformado había entrado en vigor tras completarse el proceso de ratificaciones nacionales; España había depositado los instrumentos el 5 de enero de 1999. Junto con la readecuación del presupuesto comunitario, la reforma institucional pendiente era la otra gran transformación imprescindible antes de admitir la UE a nuevos estados miembros.

En la ciudad francesa Aznar informó que su país no tendría inconveniente en extender a nuevas materias el sistema de voto por mayoría cualificada, así como las denominadas cooperaciones reforzadas, es decir, la posibilidad de que un número determinado de miembros decida progresar más que el resto en la integración, a los ámbitos intergubernamentales de la PESC y de justicia e interior. Pero puso como límite las políticas comunes en la cohesión social, los mercados agrícolas y el desarrollo regional, donde los estados, en su opinión, deberían mantener el derecho de veto.

La posición española en Biarritz fue sólo una más de las perfiladas con criterios de pura defensa nacional. La urgente reforma institucional para hacer operativa una UE de 25 miembros a partir de 2004 quedó postergada hasta el Consejo de Niza, que debía cerrar la Presidencia francesa en 2000. La trascendental cita ("la madre de todos los consejos") tuvo una duración sin precedentes: del 8 al 11 de diciembre.