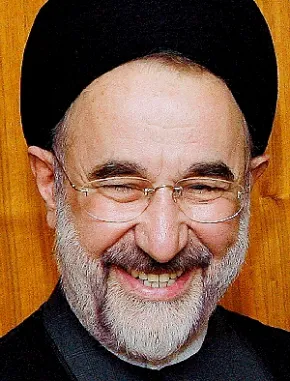

Mohammad Jatami

Presidente de la República (1997-2005)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

El movimiento de reforma iraní, actualmente en el dique seco, tiene su origen en la elección en 1997 como quinto presidente de la República Islámica de Mohammad Jatami, un alto clérigo shií, con el rango de hojatoleslam, que reinterpretó en un sentido más político y progresista las mudanzas liberales de corte económico emprendidas por su predecesor en el cargo, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Moderado, jovial y siempre sonriente, el carismático Jatami suscitó las esperanzas democráticas de una población eminentemente joven, urbana y educada que encontraba asfixiantes el autoritarismo y el dogmatismo del régimen surgido de la Revolución de 1979. Su aperturismo, centrado en los aspectos culturales e informativos dentro de un proyecto nunca claramente definido, topó desde el principio con la hostilidad implacable de los sectores más conservadores, muy fuertes en la judicatura, los cuerpos de seguridad y los órganos constitucionales de control político, los cuales se valieron de todos los instrumentos a su alcance, desde la sentencia arbitraria hasta el terrorismo de Estado, para amedrentar a los reformistas y frustrar sus intenciones.

Disponer del poder ejecutivo y, desde los comicios de 2000, de la mayoría legislativa también, no fue suficiente para los jatamistas, que vieron torpedeadas sus medidas más ambiciosas por las instituciones copadas por los reaccionarios y por el líder supremo de Irán en lo político y lo religioso, el ayatolá Ali Jamenei, al que el presidente debía acatamiento. Tras asistir impotente a la represión de sus propios votantes en la protesta cívica de 1999 y arrollar en la reelección presidencial de 2001, Jatami terminó sucumbiendo a la contraofensiva conservadora, poniendo en evidencia la inviabilidad de un cambio democrático pausado sin ruptura con el orden legal. Las viciadas elecciones legislativas de 2004, ganadas por la derecha clerical tras el veto en masa de candidaturas progresistas por el Consejo de Guardianes, preludió el triunfo del neofundamentalista Mahmoud Ahmadinejad en las presidenciales de 2005, que dieron carpetazo al fallido experimento reformista.

Similar recorrido decepcionante experimentó su agenda exterior. La oferta, sin duda sincera y bienintencionada, de diálogo y entendimiento a Estados Unidos, que arrancó de la Administración Clinton un alivio parcial de las sanciones comerciales y que fue paralela al principio de normalización de las relaciones diplomáticas con Europa (facilitada por el rechazo a la fatwa jomeinista contra Salman Rushdie), desembocó en un súbito regreso a las posiciones duras por Washington, donde la nueva Administración Bush metió a Teherán en el "eje del mal", le acusó de desestabilizar el Irak ocupado y le exigió que renunciara a dotarse de armas de destrucción masiva, a sus ojos el objetivo último del programa de investigación nuclear. Jatami defendió la finalidad estrictamente civil de las actividades atómicas de su país, pero no convenció a los europeos y alarmó a la AIEA, que reclamó la suspensión del enriquecimiento de uranio. 2001, el año consagrado por la ONU a su propuesta de "diálogo de culturas y civilizaciones", trajo en cambio el 11-S, desde el punto de vista estratégico una gran ocasión perdida por el Irán shií, y nuevos vientos de confrontación con insinuaciones de castigo bélico por Estados Unidos o Israel.

En la actualidad, el ex presidente iraní sigue activo en la política nacional desde el frente opositor, como jefe de la facción Asociación de Clérigos Combatientes y una personalidad, aunque discreta y tibia, tras el Movimiento Verde, la coalición reformista que denunció como fraudulenta la reelección de Ahmadinejad en 2009 y cuya multitudinaria acción de protesta fue aplastada por el régimen.

(Texto actualizado hasta enero de 2010

1. Trayectoria política a las diestras de Jomeini y Rafsanjani

2. Las elecciones presidenciales de 1997: el rostro de la reforma y las esperanzas de cambio democrático en la República Islámica

3. Gestos a Occidente: oferta de diálogo a Estados Unidos y desvinculación de la fatwa contra Salman Rushdie

4. El tablero de Asia central y la amenaza de los talibán afganos

5. Contraofensiva conservadora y la sofocada protesta estudiantil de 1999

6. Una nueva oportunidad para Jatami: las legislativas de 2000 y las presidenciales de 2001

7. Las repercusiones negativas del 11-S: renacida hostilidad de Washington y un programa nuclear bajo sospecha

8. El fracaso final del experimento reformista: de los viciados comicios de 2004 a la sucesión presidencial por Ahmadinejad en 2005

9. Jatami y el Movimiento Verde: un opositor con reservas

1. Trayectoria política a las diestras de Jomeini y Rafsanjani

Tal como indican su título honorífico de sayed y su inseparable turbante negro, Mohammad Jatami es uno de los, aproximadamente, 600.000 iraníes cuya genealogía familiar comúnmente aceptada asciende al mismísimo Profeta Mahoma a través de su hija Fátima, su yerno Alí y sus nietos Hasán y Hussein, quienes son respectivamente el primer imán del Shiísmo y cuarto califa del Sunnismo, el segundo imán y quinto califa, y el tercer imán. El padre del dirigente, Ruhollah Jatami (1903-1988), fue un respetado clérigo y teólogo que alcanzó la dignidad de ayatolá y que tras la Revolución de 1979 ejerció como el principal predicador shií en la capital de la provincia de donde era oriunda la familia, Yazd, en el centro del país, encargándose entre otros oficios religiosos del sermón del viernes.

En 1961 el joven Jatami emprendió su instrucción superior en Qom, corazón académico del Islam shií, donde impartía magisterio el ayatolá Ruhollah Jomeini. Más tarde se graduó en Filosofía occidental por la Universidad de Isfahán y en 1970 marchó a la Universidad de Teherán para cursar la carrera de Ciencias de la Educación, si bien no llegó a obtener el título porque prefirió regresar al seminario de Qom y completar su formación teológica hasta el máximo grado. En los siete años siguientes, Jatami fue sesudamente instruido en la Ijtihad, o correcta interpretación del Corán y los Textos Sagrados como fuentes del derecho islámico. Jatami se convirtió así en un mojtahed o experto en el Derecho canónico del Islam, capacitado para ejercer la jurisprudencia (fiqh). Tuvo, por tanto, una formación mixta, religiosa y secular, lo que incluyó un buen conocimiento del pensamiento político y filosófico occidental.

Jatami canalizó sus actividades políticas de oposición a la dictadura secular del sha Mohammad Reza Pahlevi en la Asociación de Estudiantes Islámicos de la Universidad de Isfahán, que fundó en 1965 junto con el hijo menor de Jomeini, Ahmad, y en cuyo seno organizó debates contestatarios y diversos actos de agitación. En 1979 se desplazó a Alemania y tomó a su cargo el Centro Islámico de Hamburgo, desde el que contribuyó a la difusión de la propaganda jomeinista que entraba clandestinamente en Irán. En 1980, al año de triunfar la Revolución, regresó al país para ocupar su escaño en la primera Asamblea Consultiva Islámica (Majles-e Shora-ye Islami), el Parlamento salido de las elecciones del 14 de marzo y el 9 de mayo, como diputado por Yazd en la lista del Partido Republicano Islámico (PRI), que dominaba el clero shií.

Casado en 1974 con Zohreh Sadeghi, perteneciente también a una reputada familia de clérigos e intelectuales islámicos, con la que tuvo tres hijos (Leila, Narges y Emad, nacidos respectivamente en 1975, 1980 y 1988), Jatami reforzó en 1983 sus vínculos con Jomeini cuando el menor de sus tres hermanos, Mohammad-Reza, que estudiaba para médico nefrólogo, contrajo matrimonio con una nieta del ayatolá, Zahra Eshraghi, luego destacada como activista feminista. Ya en 1981, el líder de la Revolución le nombró director del Instituto Kayhan y de su diario homónimo, y en septiembre de 1982, una vez retirado del Majles, le puso al frente del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica en el Gobierno de Mir Hossein Mousavi. En los diez años que ocupó este cargo, Jatami promovió mejoras educativas y actividades culturales dirigidas a la juventud, labor que le reportó una reputación de hombre abierto y tolerante, dentro de un régimen distinguido entre otras cosas por su cerrazón cultural y su intolerancia ideológica.

Durante la guerra contra Irak, hasta 1988, desempeñó diversas responsabilidades directamente relacionadas con el esfuerzo bélico, entre ellas la jefatura del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la presidencia del Centro para la Propaganda de Guerra. El 24 de mayo de 1992 el ministro, acusado de ser demasiado permisivo en la publicación de libros, la edición de revistas y la emisión de películas que incluían contenidos "subversivos", fue obligado a dimitir en el contexto de la ofensiva desatada por las fuerzas más conservadores del régimen contra las reformas liberales moderadas emprendidas por el presidente de la República desde 1989, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Este, que dentro de la jerarquía shií compartía el rango de hojatoleslam, título que significa autoridad del Islam (y que es inmediatamente inferior al de ayatolá, o signo de Dios), le nombró su asesor cultural y director de la Biblioteca Nacional de Irán a modo de compensación.

En estos años, Jatami, siempre jovial y sonriente, consolidó un estatus de figura popular entre los jóvenes, las mujeres, la intelectualidad (en la que podía incluirse) y los círculos económicos liberales, que vieron en él una alternativa aperturista a la observancia estricta del Islam predicada por los sectores reaccionarios. A su imagen "occidental" contribuyeron sus actividades de tiempo libre, insólitas en un religioso de su nivel, que incluían el senderismo de montaña y el tenis de mesa, así como su conocimiento de los idiomas extranjeros inglés y el alemán, además del persa y del árabe, imprescindible para el estudio de la fe. En 1996 se convirtió en miembro del Consejo Supremo de la Revolución Cultural.

2. Las elecciones presidenciales de 1997: el rostro de la reforma y las esperanzas de un cambio democrático en la República Islámica

En enero de 1997 el ex primer ministro Mousavi, dignatario del ala reformista pero que desde su apartamiento del Gobierno en virtud de la mudanza constitucional de 1989 estaba marginado del primer plano de la política, renunció a presentarse a las elecciones presidenciales que tocaban celebrar en mayo. Entonces, Mousavi, una personalidad no clerical, convino con el titular saliente, Rafsanjani, en la necesidad de lanzar la candidatura del antiguo ministro de Cultura para mejor representar aquella tendencia del régimen. El tranquilo bibliotecario no vio al principio con buenos ojos esta promoción de su persona, pero tras una serie de consultas accedió a competir por la Presidencia.

Se apresuraron a respaldar a Jatami tres destacados ayatolás políticos, aunque del mayor prestigio teológico también: Abdolkarim Mousavi Ardabili, quien fuera jefe del Poder Judicial y miembro del círculo íntimo de Jomeini; Yusef Sanei, antiguo presidente del Consejo de Guardianes de la Constitución (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi) y un crítico radical del aparato conservador; y el más prominente de los tres, el gran ayatolá Hossein Ali Montazeri, en su momento el favorito para suceder a Jomeini como Líder Supremo (Rahbar-e Moazam) y Guía de la ley religiosa (Vali-ye Faqih) antes de caer en desgracia por sus ínfulas democratizadoras y sus denuncias de las ejecuciones de presos políticos.

Poco antes de morir en junio de 1989, Jomeini defenestró a Montazeri y dejó designado heredero al hojatoleslam (luego, ayatolá) Ali Jamenei, un clérigo ultraconservador que inmediatamente después del óbito fue investido máxima autoridad de la República por la Asamblea de Expertos (Majles-e Jobregan). Aunque Jatami no recibió el apoyo expreso de Rafsanjani, pasó a considerársele su heredero político. Al final, cerraron filas tras su postulación un abanico muy amplio de facciones, desde los pragmáticos centristas vinculados al presidente saliente hasta la izquierda islámica, influyente en los primeros tiempos de la Revolución pero ahora muy debilitada por las sucesivas purgas y relegada a la marginación del juego político o a la clandestinidad.

Los principales pseudopartidos con articulación legal que avalaron a Jatami fueron la facción tecnocrática de los Sirvientes de la Construcción (Kargozaran-e Sazandegi), leales por encima de todo a Rafsanjani y reformistas en un sentido más económico que político, y la centroizquierdista Asociación de Clérigos Combatientes (Majma-e Rowhaniyun-e Mobarez), surgida de la disolución del PRI en 1987 y de la que Jatami era de hecho miembro original. La suma de popularidad personal y de patrocinio público por varios de los pesos pesados del régimen proporcionó a Jatami una victoria inesperadamente arrolladora en las elecciones del 23 de mayo de 1997, séptimas desde la proclamación de la República Islámica y que registraron una participación muy elevada, del 88%. Con el 69,6% de los sufragios, el hojatoleslam batió a los otros tres candidatos seleccionados para competir por el Consejo de Guardianes, que había vetado a otros 234 aspirantes por no superar su puntilloso escrutinio de aptitud religiosa, política y moral. El contrincante más señalado, el hojatoleslam Ali Akbar Nateq-Nouri, presidente del Majles desde 1992 y antes ministro del Interior, sólo obtuvo el 25% de los votos.

En el particular sistema electoral iraní, que en ausencia de partidos propiamente dichos o de verdadero pluralismo sí permite una competición directa entre tendencias divergentes, Nateq-Nouri hizo campaña como el candidato del clero conservador, los Pasdarán (Guardianes de la Revolución, poderoso brazo paramilitar dedicado a vigilar el orden interno y reprimir la disidencia), las Fuerzas Armadas regulares y los grandes mercaderes del bazar tradicional. Sin disimulos, la televisión pública le concedió con diferencia la mayor cuota de pantalla. Tanto o más importante, el responsable parlamentario contaba el tácito parabién del ayatolá Jamenei, así que su estrepitosa derrota fue forzosamente entendida como una humillante desautorización del líder supremo por el electorado, que en sus segmentos profesional urbano, femenino y juvenil votó masivamente por Jatami. El "candidato de la sonrisa" ganó incluso en el Vaticano del Shiísmo, Qom.

La triunfal elección de Jatami generó dentro y fuera del país unas razonables expectativas de cambio de rumbo democrático en la Revolución, que a pesar de dar cauces de expresión, en las elecciones y en la vida parlamentaria, a sensibilidades islámicas que iban del reformismo liberal a la extrema derecha teocrática, funcionaba en la práctica como una dictadura de fuertes acentos represivos y con un desastroso historial en la observancia de los Derechos Humanos

Durante la campaña, Jatami presentó un programa de doce puntos que contemplaba la libertad de expresión, el respeto a los derechos fundamentales, la atenuación del rigorismo moral y una liberalización de determinados aspectos de la vida social, vigilada hasta lo sofocante por una legión de funcionarios civiles, policiales y paramilitares. Bastante moderado, el manifiesto no decía nada de reformas democráticas para instaurar un sistema pluripartidista al uso, y menos de revisar el sistema, esencia del jomeinismo pero rechazado por varios ayatolás, del Velayat-e faqih o Gobierno de los jurisperitos religiosos, principio que sustentaba el liderazgo político del rahbar y que difuminaba la separación entre las esferas temporal y espiritual en la legislación shií. De acuerdo con el Velayat, el líder supremo era considerado un mojtahed especialmente sapiente y sus decisiones debían acatarse por igual en los ámbitos político y religioso.

En su toma de posesión, el 3 de agosto, como quinto presidente de la República para un período inicial de cuatro años, el mandatario prometió crear empleo, que era una de las mayores preocupaciones de los jóvenes titulados (el paro, descomunal, superaba el 30%), y combatir la inflación (el 24%), invocó la aceleración de las reformas económicas pro mercado y la apertura a las inversiones extranjeras, y expresó su deseo de establecer relaciones amistosas con otras naciones. Ahora bien, Jatami no mencionó a Estados Unidos, que en 1995 había impuesto a su país un embargo y un boicot totales, tanto al comercio de bienes como a las transacciones financieras, y que en 1996 había endurecido el castigo económico con la aprobación de la llamada Ley Kennedy-D’Amato. Este instrumento preveía represalias contra las firmas comerciales, ya fueran de Estados Unidos o de cualquier otro país, que invirtieran en Irán y en Libia, dos rogue states que, denunciaba Washington, fomentaban el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La reelección de Nateq-Nouri como presidente del Majles el 2 de junio sugirió un pacto de convivencia con Jamenei y el omnipresente Consejo de Guardianes, a los que el presidente de la República estaba obligado a rendir cuentas. El Consejo de Guardianes, encargado de verificar el espíritu islámico de las leyes y de decidir sobre la elegibilidad de los candidatos al Majles y a la Presidencia, lo componían doce miembros: la mitad, faqihs o expertos en jurisprudencia islámica, eran escogidos por el líder, y la otra mitad, juristas profesionales, eran seleccionados por el Poder Judicial y el Majles. Aunque su legitimidad popular era formidable, Jatami conocía perfectamente las reglas del juego. Como un influyente clérigo se molestó en recordarle poco después de su victoria en las urnas, "primero es Dios, luego el líder y finalmente las demandas de los votantes".

3. Gestos a Occidente: oferta de diálogo a Estados Unidos y desvinculación de la fatwa contra Salman Rushdie

Antes de concluir 1997, tres acontecimientos reafirmaron la voluntad aperturista del nuevo presidente en el terreno internacional. Entre el 13 y el 21 de noviembre regresaron a Teherán los embajadores de la Unión Europea, que en abril anterior se habían retirado en bloque luego de dictaminar un tribunal alemán que Irán practicaba el terrorismo de Estado contra miembros de la oposición en el exilio, concretamente activistas de la minoría kurda. Ahora, los europeos se mostraban dispuestos a reanudar el "diálogo crítico" iniciado con la nación persa en 1992 pero que habían mantenido congelado en los pasados meses, e incluso ir más allá.

Luego, del 9 al 11 de diciembre, Teherán fue el escenario de la VIII Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), un hospedaje que no tenía precedentes y que avanzó decisivamente en la superación del aislamiento de Irán en el mundo árabe. Y, lo más significativo, el 14 de diciembre Jatami lanzó a Estados Unidos una espectacular oferta para "iniciar un diálogo reflexivo", que fue acogida positivamente por la Administración demócrata de Bill Clinton.

El 7 de enero de 1998 Jatami se sirvió de una entrevista concedida a la cadena CNN en Teherán para dirigir a la superpotencia un mensaje de gran repercusión. En la misma, propuso empezar a mejorar las pésimas relaciones bilaterales, arrastradas desde el traumático 1979, mediante intercambios culturales, periodísticos y turísticos, dentro de una línea de diálogo y respeto mutuo. Aunque veía al Gobierno estadounidense "prisionero todavía de una mentalidad de guerra fría", era hora de abrir desde las dos partes "una grieta en el muro de la desconfianza". Preguntado por el entrevistador qué entendía él por "diálogo", Jatami elevó el mismo a un plano superior e integral, "entre civilizaciones y culturas". "Este discurso debería practicarse entre pensadores e intelectuales. Creo que todas las puertas deberían abrirse al diálogo y el entendimiento, y a la posibilidad del contacto entre nuestras dos naciones", explicó.

La respuesta del presidente Clinton se retrasó hasta el 18 de junio. El inquilino de la Casa Blanca declaró entonces que, puesto que Irán estaba "cambiando en una dirección positiva", Estados Unidos se mostraba dispuesto a abordar una "reconciliación auténtica", pero con tres condiciones para Irán: que dejara de oponerse al proceso de paz en Oriente Próximo, que se abstuviera de cualquier coqueteo con el terrorismo internacional y que renunciara a sus programas de investigación nuclear y de desarrollo de misiles, programas, el primero oficialmente sólo civil y el segundo militar, que a su juicio eran incompatibles con Tratado de No Proliferación (TNP) de 1968. En relación con este tema, Irán tenía firmado y ratificado el Tratado desde su puesta en marcha, pero su cumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias de 1974 era cuando menos dudoso. La táctica, sobre la que al parecer estaban básicamente de acuerdo las dos partes, de promover los intercambios académicos y deportivos para propiciar la distensión hacía recordar la diplomacia del ping pong que Richard Nixon practicó con la China de Mao Zedong a comienzos de los años setenta.

Para la nueva orientación exterior iraní, conducida por el ministro Kamal Jarrazi en perfecta sintonía con el presidente, el proceso era un fructífero suma y sigue. El 18 de julio, precedida por la histórica visita del primer ministro italiano Romano Prodi (primer mandatario occidental en recalar en la capital iraní desde 1979) el 30 de junio, una delegación diplomática europea formalizó en Teherán el arranque de la nueva etapa de "diálogo constructivo y global" UE-Irán, aunque el posibilismo topaba con el obstáculo infranqueable de la fatwa dictada por Jomeini en 1989 contra el escritor británico Salman Rushdie por su libro Los versos satánicos, supuestamente blasfemo para el Islam.

Algo más tarde, el 24 de septiembre, presionado particularmente por el Reino Unido, que ponía esta condición para normalizar plenamente las relaciones bilaterales, el Gobierno iraní dio el paso de desvincularse oficialmente del llamado a ajusticiar a Rushdie. El anuncio lo hizo el ministro Jarrazi en la sede de la ONU en Nueva York en presencia de su complacido homólogo británico, Robin Cook, con el que acababa de reunirse. Las palabras de Jarrazi fueron: "El Gobierno de la República Islámica de Irán no tiene la intención, ni va a tomar ninguna medida que suponga tal cosa, de amenazar la vida del autor de Los versos satánicos o la de cualquier persona relacionada con su trabajo, ni va a alentar o ayudar a nadie a hacer algo similar".

El manifiesto gubernamental sonaba sincero, pero no suponía la revocación efectiva de un edicto religioso que sólo podía quedar anulado por otra fatwa emitida por una alta autoridad shií. En la práctica, aunque con una menor carga de tensión, el escritor británico siguió siendo una persona amenazada de muerte por instituciones, organizaciones y particulares iraníes, que incluso aumentaron el precio a su cabeza. Significativamente, Jarrazi no dijo nada de impedir un intento de asesinato de Rushdie por ciudadanos iraníes si llegaba al conocimiento de su Gobierno. Por de pronto, con carácter inmediato, Londres elevó las relaciones diplomáticas al nivel de embajadores.

La novedad en el caso Rushdie, que tanto había dañado, y con razón, la imagen internacional de Irán, tuvo como prólogo un conciliador discurso de Jatami ante la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre, con motivo del arranque de su 53º período de sesiones. En este ágora, nunca hasta entonces empleada por un presidente iraní, Jatami profundizó en su oferta de un "diálogo de civilizaciones y culturas en lugar de un choque entre ellas". Esta frase en particular fue vista como rebatimiento implícito del famoso choque de civilizaciones, popularizado por el politólogo Samuel Huntington desde 1993. Con el fin de poner en marcha tal diálogo y de "hacer realidad la justicia y la libertad universales", el orador proponía en nombre de su país que las Naciones Unidas declararan 2001 como el "Año del Diálogo entre Civilizaciones".

En Washington predominó la cautela. El 17 de marzo de 2000, casi dos años después del mensaje de Clinton sobre la posibilidad de una "reconciliación auténtica", la secretaria de Estado, Madeleine Albright, en una conferencia en el think tank bipartidista Consejo Americano-Iraní (AIC), anunció un aligeramiento de las sanciones económicas consistente en la autorización de importar productos básicos del comercio iraní como el caviar, los pistachos y las alfombras. El boicot petrolero y la congelación de los haberes financieros seguían en vigor. El Gobierno de Teherán, por boca de su embajador ante la ONU, expresó su satisfacción por este levantamiento parcial del boicot norteamericano, que había durado desde la época de Ronald Reagan, aunque lo estimó "insuficiente".

4. El tablero de Asia central y la amenaza de los talibán afganos

En realidad, el Gobierno estadounidense seguía con la mayor atención el nuevo papel relevante que el Irán de Jatami pudiera jugar en todo Oriente Medio, con el flanco turco-árabe (y el Transcáucaso) al oeste y la península indostánica al sudeste, y, completando el triángulo, la turbulenta Asia Central al norte. La gran pieza de este puzzle era Irán, que servía de engarce de tres plataformas geopolíticas.

El Irak de Saddam Hussein se había convertido en un quebradero de cabeza para Estados Unidos desde la guerra del Golfo y ahora cobró valor (en una curiosa inversión de las prioridades estratégicas de la superpotencia en los años ochenta) su enemistad histórica con los vecinos persas, si bien Jatami no escatimó esfuerzos para superar esta ojeriza de décadas. Más revueltas estaban las cosas en el este, donde la escalada nuclear de Pakistán e India y los éxitos militares del movimiento integrista talibán en la guerra civil de Afganistán disgustaban y alarmaban en Washington y Teherán con similar intensidad.

Precisamente, Jatami adoptó una postura muy beligerante frente a los talibán, combatientes de etnia pashtún, fe sunní y formados en las madrasas o escuelas coránicas del Beluchistán pakistaní, que, con la asistencia de Pakistán y Arabia Saudí, se hicieron con el poder en Kabul en septiembre de 1996 en el curso de una guerra relámpago. Desde entonces, los talibán trataban de extender sus conquistas a las provincias norteñas, controladas por una heterogénea alianza de tadzhikos (persáfonos sunníes, encabezados por el comandante Ahmad Shah Masud y el derrocado presidente Burhanuddin Rabbani), uzbekos (turcófonos sunníes), hazaras (persáfonos shiíes) y algunos fundamentalistas pashtunes. Todos eran antiguos mujahidines bregados en la guerra de liberación (1978-1992) contra el Ejército soviético de ocupación y el régimen comunista títere, antes de combatirse ferozmente entre sí por el control de Kabul.

A los ojos de Jatami, la intolerancia extrema de que hacían gala los talibán, fundamentalistas sunníes adeptos a la doctrina deobandi -una interpretación ultraconservadora del Islam próxima al wahhabismo saudí y reforzada en su caso con un concepto intensamente belicoso de la imposición de su interpretación religiosa-, amenazaba con extender la hegemonía pashtún en Afganistán en detrimento del componente persáfono y de la fe shií -por lo demás, ampliamente minoritaria en este país-, y con desestabilizar toda la Asia Central musulmana, una aprensión que era compartida por Rusia y las repúblicas ex soviéticas fronterizas de Tadzhikistán, Uzbekistán y Kirguizistán, gobernadas por repúblicas laicas. Una de las señas de identidad más conspicuas de los talibán era su rabioso antishiísmo. Para sorpresa de algunos, el presidente iraní, habitualmente tan comedido, se refirió a los incómodos gobernantes afganos como "fanáticos criminales".

En agosto y septiembre de 1998, las sucesivas caídas a manos de los talibán de los bastiones de la oposición en Mazar-e-Sharif (en perjuicio de los uzbekos del señor de la guerra Rashid Dostum), Taloqán (cuartel general de Masud) y Bamiyán, la capital de los hazaras, hicieron temer a Teherán por un derrumbe total de la resistencia norteña. A la toma el 8 de agosto de Mazar-e-Sharif, donde algunas tradiciones ubican la tumba del imán Alí en lugar de la irakí Najaf, siguieron una matanza de 2.000 civiles hazaras, hombres, mujeres y niños, tiroteados o degollados en las calles y en sus propias casas, y la ejecución de once diplomáticos y un periodista iraníes. El Gobierno de Teherán expresó su cólera movilizando a 70.000 pasdaranes en la frontera de la provincia de Jorasán y alimentando los rumores de una intervención militar.

Aunque el 8 de octubre llegó a producirse un enfrentamiento armado entre pasdaranes y talibanes, la falta de unanimidad en la cúpula del poder iraní y el temor a una guerra general en la región pusieron en cuarentena la opción bélica. En las semanas siguientes, 200.000 soldados del Ejército regular emprendieron otra serie de ejercicios intimidatorios en la frontera, pero los talibán enviaron gestos de apaciguamiento y la invasión iraní quedó descartada. Mientras duró esta crisis, los dirigentes iraníes adoptaron unas posturas invertidas en relación con sus planteamientos de política interior: la severidad asomó en Jatami, partidario al parecer de dar un castigo ejemplar al régimen de Kabul, que era lo que pedían los Pasdarán, mientras que Jamenei reclamó contención, compartiendo el escepticismo del Ejército.

El 20 de agosto anterior, aviones de Estados Unidos habían bombardeado objetivos en la ciudad afgana de Jost como castigo al régimen talibán por el refugio brindado al renegado islamista saudí Osama bin Laden, acusado de orquestar la red jihadista transnacional Al Qaeda, de insospechada fuerza terrorista. Este episodio indicó que, por una vez, Estados Unidos e Irán tenían un enemigo común susceptible de ser castigado con las armas, razón de más para explorar fórmulas de entendimiento.

No obstante, el aliado estratégico de Irán para las diversas cuestiones regionales (Afganistán, estatuto del mar Caspio, comercio de hidrocarburos) era Rusia, potencia con la que el Gobierno de Jatami estrechó la cooperación militar. Decisión irritante para Teherán, Estados Unidos tenía vetada la vía iraní para la exportación del petróleo de Kazajstán y el gas de Turkmenistán. La cumbre sostenida por Jatami con el presidente Vladímir Putin en Moscú el 12 de marzo de 2001, que supuso el primer viaje a Rusia de un jefe de Estado iraní desde el realizado por el sha en 1974, puso de relieve la revalorización de las relaciones bilaterales después de que Rusia expresara su disposición a vender a Irán diversas categorías de armamento y tecnología nuclear.

El trajín viajero de Jatami incluyó a Italia y el Vaticano (marzo de 1999, donde tuvo una inédita audiencia papal), Francia (octubre de 1999), Alemania (julio de 2000) y Japón (noviembre de 2000). Mención aparte merece su reunión del 16 de mayo de 1999 en Jeddah con el príncipe heredero de la casa real saudí, Abdullah Al Saud. Fue un paso más en el difícil acercamiento entre los dos grandes rivales religiosos de Oriente Medio, ya abordado en marzo de 1997 por Abdullah y Rafsanjani en su entrevista en Islamabad con motivo de la cumbre de la OCI.

Las relaciones con Irak empezaron a experimentar una sensible mejoría, a pesar de los periódicos rebrotes de tensión por las acusaciones mutuas de apoyo a las respectivas oposiciones armadas (los Mujahidín del Pueblo en Irán y los rebeldes shiíes en el sur de Irak), así como por la espiral de asesinatos de ayatolás shiíes en la ciudad santa de Najaf, de cuya autoría, los esbirros de Saddam, el Gobierno iraní no tuvo dudas.

El 29 de septiembre de 2000, aprovechando su coincidencia en Caracas para asistir a una cumbre de la OPEP, Jatami se reunió con el vicepresidente irakí, Taha Yassin Ramadán, en el primer encuentro de alto nivel desde que Ibrahim Izzat, número dos del Consejo del Mando Revolucionario de Irak, viajara a Teherán en 1991. A diferencia de entonces, cuando Bagdad necesitaba imperiosamente cubrirse las espaldas por el acoso militar de Occidente, la parte iraní aceptó iniciar negociaciones en torno al tratado de paz pendiente y el intercambio de prisioneros de guerra sobre la base del Acuerdo de Argel de 1975, que delimitaba la frontera en el Chatt Al Arab, la confluencia de los ríos Tigris y el Éufrates, y cuya anulación unilateral por Saddam había desencadenado, hacía justo 20 años, la primera guerra del Golfo.

5. Contraofensiva conservadora y la sofocada protesta estudiantil de 1999

El tendido de puentes a Estados Unidos era sólo una de las iniciativas presidenciales que alarmó a los conservadores. De hecho, ya el 16 de enero de 1998 el líder Jamenei desautorizó la oferta de diálogo a Estados Unidos. En los meses que siguieron a la asunción de Jatami, se entabló una enconada pugna entre los sectores reformistas próximos al presidente y los conservadores fieles al rahbar. El forcejeo lo libraron en el Majles fundamentalmente los grupos parlamentarios de los Sirvientes de la Construcción por un lado y la Sociedad del Clero Combatiente (Jame-ye Rowhaniyat-e Mobarez, que no debe confundirse con la Asociación de Clérigos Combatientes) por el otro. Esta última había sido la lista más votada en las elecciones de 1992 y 1996, así que ahora mismo ostentaba la mayoría legislativa.

La dialéctica movimiento reformista-contraofensiva conservadora tuvo abundantes jalones, a cual más ruidoso. El 21 de junio de 1998 el Majles, a instancias de la Sociedad del Clero Combatiente, destituyó al ministro del Interior, Abdollah Nouri, pero Jatami se apresuró a retenerlo a su lado nombrándole vicepresidente para Asuntos Sociales y Desarrollo, un cargo creado ex profeso. La remoción de Nouri fue considerada un rudo golpe a la agenda del presidente, aunque este consiguió luego que el Majles aprobara a su designado para sustituirle, el hojatoleslam Abdolvahed Mousavi-Lari, un hombre de su confianza. El 23 de julio llegó la condena judicial a cinco años de prisión y a 20 de inhabilitación contra Gholamhossein Karbaschi, el popular y modernizador alcalde de Teherán y otro de los principales aliados con que contaba el presidente. Miembro del círculo de Rafsanjani y líder de los Sirvientes de la Construcción, Karbaschi había sido detenido el 4 abril acusado de unos delitos de malversación y apropiación indebida de fondos públicos. En septiembre siguiente el edil fue despojado de la alcaldía y en mayo de 1999 empezó a cumplir su condena, rebajada a dos años, pero en enero de 2000 Jamenei, sensible a las peticiones de clemencia, firmó su amnistía.

Existía una verdadera campaña de amedrentamiento dirigida contra altos clérigos, ministros y funcionarios progresistas. La insidia de los sectores más reaccionarios del régimen adquiría un rostro escandalosamente criminal con el reguero de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas de periodistas e intelectuales destacados por sus críticas o su disidencia, situación impune que se prolongaba desde hacía una década. Estos crímenes sin resolver, a todas luces de Estado, pusieron en el punto de mira al omnipresente Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, cuyo titular, el ayatolá Ghorbanali Dorri-Najafabadi, uno de los miembros del Gabinete impuestos al presidente por Jamenei, fue obligado a dimitir por Jatami el 9 de febrero de 1999.

El despido fue desencadenado por un explosivo comunicado del Ministerio el mes anterior, en el que, como resultado de una investigación interna, reconocía que estos asesinatos de signo político habían sido cometidos por un pequeño número de oficiales "descarriados". Para aplacar a la indignada opinión pública, que exigía castigos ejemplares, el régimen cargó toda la responsabilidad en el número dos del Ministerio en tiempos de Rafsanjani, Saeed Emami. Culpado de haber sido el organizador y el cabecilla de un escuadrón de la muerte reclutado entre los agentes de inteligencia, Emami fue metido en el calabozo, pero el 19 de junio de 1999 falleció víctima de un oportuno infarto en el hospital de la prisión, al que había sido llevado tras intentar suicidarse. Más allá de las exactas circunstancias de la muerte de Emami, lo cierto fue que los llamados "asesinatos en cadena" se interrumpieron.

De las luchas en la cúpula no pudo sustraerse la puesta bajo arresto domiciliario en octubre de 1997 del gran ayatolá Montazeri, por haber vertido críticas abiertas al rahbar. Entonces, el régimen aseguró que el anciano teólogo fue recluido en su casa de Qom por su propia seguridad, para protegerle de posibles agresiones de los extremistas. Su arresto se prolongó hasta enero de 2003, fecha en que recobró la libertad de movimientos.

En febrero de 1999, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Revolución, ya se constataba la impaciencia y la frustración de los votantes de Jatami por la lentitud de las reformas económicas y políticas, aunque algunos avances en las libertades de prensa (multiplicación del número de cabeceras, tratamiento informativo de temas hasta entonces tabú como la situación de los Derechos Humanos y las censuras a miembros del Gobierno) y cívicas (disminución de las atribuciones totalitarias de los Pasdarán en la vigilancia de la lealtad revolucionaria y la moral) eran incuestionables. Además, Jatami puso en marcha un órgano constitucional de monitorización de los Derechos Humanos, cuya situación, según el informe anual de Amnistía Internacional, seguía siendo calamitosa.

La fortísima reacción conservadora en todos los ámbitos, cuya última expresión había sido la suspensión o cierre por orden judicial de una docena de periódicos liberales, terminó por exasperar a la juventud universitaria, que el 8 de julio de 1999, días después del sospechoso desenlace del caso Emami, emprendió una protesta pacífica a los gritos de "abajo el despotismo" y "libertad o muerte". Rápidamente extendida desde los campus al resto de Teherán y a las principales ciudades del país con la implicación de otros sectores sociales descontentos, la más seria revuelta civil desde la Revolución estremeció al régimen, cuyo núcleo reaccionario, diciendo actuar siempre en nombre del rahbar, movilizó a las fuerzas de seguridad y a los Pasdarán en la represión enérgica de los estudiantes, quienes sumaron a sus exigencias el sometimiento de todos los efectivos del orden público a la autoridad del Ministerio del Interior, controlado por el jatamista Mousavi Lari.

Jatami condenó la brutal toma de los campus, pero, colocado en una situación delicada ante Jamenei y los ortodoxos por el cariz descontrolado de la protesta, se desmarcó finalmente de los estudiantes y apeló al restablecimiento del orden. El 14 de julio los conservadores reconquistaron las calles: cerca de un millón de personas se congregó en el campus de la Universidad de Teherán para mostrar su fidelidad al rahbar y exhibir una marea de retratos suyos y del imán Jomeini (y ninguno de Jatami). La algarada había sido aplastada con un balance de varios muertos, decenas de desaparecidos y un millar largo de detenidos.

El 28 de julio, un irritado Jatami declaró que las protestas habían constituido una "declaración de guerra" contra su programa de reformas, el cual, insistió, debía desenvolverse en un clima de paz social, aunque reiteró sus críticas a las fuerzas de seguridad por los desmanes represivos. Lo cierto fue que el presidente salió muy debilitado de los disturbios de 1999, ya que terminó dando la espalda a quienes, con gran riesgo para su integridad física y sus vidas, salieron a la calle en defensa de las reformas por él auspiciadas. De alguna manera, Jatami había dejado en la estacada al sector más comprometido de su base de apoyos electoral y social.

El 28 de noviembre de 1999, además, el presidente asistió impotente a la condena por un tribunal religioso especial a cinco años de prisión contra Abdollah Nouri, que meses atrás había sido elegido presidente del Consejo Municipal de Teherán antes de separarse del mismo para preparar su campaña electoral al Majles. Si Karbaschi había sido hallado reo de corrupción, Nouri fue mandado a la cárcel, entre otros cargos, por haber "insultado los valores islámicos", al haber reclamado reformas democráticas radicales, y "deshonrado la memoria" de Jomeini, cuya aptitud para ejercer el liderazgo supremo se atrevió a poner en cuestión. Nouri cumplió parte de su sentencia: en noviembre de 2002 le vino el indulto de Jamenei con la mediación rogativa del entonces presidente del Majles, Mehdi Karroubi.

6. Una nueva oportunidad para Jatami: las legislativas de 2000 y las presidenciales de 2001

Los jatamistas, que en las elecciones municipales, primeras desde la Revolución, del 26 de febrero de 1999 ya habían conquistado amplias mayorías en Teherán y los principales núcleos urbanos, certificaron su gran implantación social, pese al fracaso de la protesta estudiantil de julio, en las elecciones legislativas del 18 de febrero y el 5 de mayo de 2000. Los comicios fueron contundentemente ganados por los candidatos reformistas y progresistas, que capturaron 189 de los 290 escaños en disputa, arrasaron en Teherán y coparon todos los asientos asignados en el Majles a Mashad, Isfahán y Shiraz. Mayúscula fue, por tanto, la derrota sufrida por las agrupaciones conservadoras, cuya denominación común fue la de Seguidores de la Línea del Imán (Jomeini) y del Líder (Jamenei).

En las elecciones de 1996, los Sirvientes de la Construcción sólo habían obtenido 80 escaños sobre 275, 30 menos que la Sociedad del Clero Combatiente. Ahora, los Sirvientes, la Asociación de Clérigos Combatientes y una tercera facción reformista, el Frente de Participación del Irán Islámico (Jebhe-ye Mosharekat-e Iran-e Eslami), sumaban una confortable mayoría absoluta. El fundador y secretario general del Frente no era otro que Mohammad-Reza Jatami, el hermano pequeño del jefe del Estado y diputado por Teherán, quien fue investido vicepresidente del Majles. La titularidad de la Cámara recayó en el líder fundador de la Asociación de Clérigos Combatientes, Karroubi, quien ya presidiera el Legislativo entre 1989 y 1992.

En adelante, los reformistas, agrupados informalmente como el Frente del 2 de Jordad (siendo jordad el tercer mes del calendario civil iraní, la fecha conmemoraba la elección presidencial de 1997, génesis del movimiento de reforma), tenían el control de los poderes ejecutivo y legislativo, pero –y esto sólo podía suceder en la peculiar República Islámica- tal sujeción institucional no aseguraba el cumplimiento de sus objetivos políticos, ya que los mecanismos de poder y control decisivos seguían en manos del clero y los laicos conservadores.

Así sucedía con las fuerzas de seguridad, los Pasdarán y el Ejército, el Poder Judicial, el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos (esta, integrada por 86 mojtaheds elegidos por sufragio universal a partir de candidatos filtrados por el Consejo de Guardianes, tiene como función fundamental elegir y supervisar al rahbar, quien puede ser cesado por él llegado el caso), amén de los medios de comunicación del Estado. El 6 de agosto de 2000 Jamenei, con gran enojo de sus promotores, vetó una iniciativa parlamentaria para liberalizar la ley de prensa, la misma invocada por el Poder Judicial para fundar su controvertida decisión del 24 de abril de clausurar otro grupo de 16 periódicos. Estas actuaciones fueron vistas como dos nuevos reveses para el programa de reformas de Jatami.

Mayor gravedad revistieron las agresiones personales, la primera una tentativa de magnicidio casi consumada y la segunda una purga arbitraria, sufridas por dos destacados jatamistas entre una y otra ronda electorales: en marzo se produjo el intento de asesinato del intelectual Saeed Hajjarian, asesor del presidente, vicepresidente del Consejo Municipal de Teherán y miembro del Frente de Participación, al que un pistolero dejó discapacitado de por vida. Poco después, en abril, el historiador Ataollah Mohajerani, antiguo vicepresidente de la República y adscrito a los Sirvientes de la Construcción, fue forzado a renunciar a su actual cargo de ministro de Cultura y Orientación Islámica tras recibir unas críticas directas del rahbar. Mohajerani, considerado uno de los estrategas del presidente, había levantado las iras de los reaccionarios por su política de "lenidad" en lo referente a la difusión de muchos libros, revistas, películas y discos de música. El clamoroso resultado de las legislativas de 2000 espoleó la determinación antirreformista de la judicatura, que redobló sus multas, sanciones y penas de prisión contra periodistas, intelectuales y clérigos liberales.

En estas circunstancias, la reelección del presidente el 8 de junio de 2001 para un mandato adicional con el 78,3% de los votos y deshaciéndose de nueve rivales, aunque con un índice de participación descendido al 67,8%, se interpretó como una segunda oportunidad dada al dirigente por una amplia mayoría de los iraníes, los cuales, si bien decepcionados por su poco margen de maniobra, su poca combatividad y sus componendas con los conservadores, seguían viendo a Jatami como un adalid de las reformas y el progreso, o al menos como un valladar frente a la involución.

El mandatario concurrió como el candidato de hecho de la Asociación de Clérigos Combatientes y en su campaña se refirió a la necesidad de avanzar en la liberalización de aspectos cotidianos de la vida social como la vestimenta femenina o la recepción de televisiones vía satélite. Como en 1997, no se mencionó la posibilidad de una reforma política democrática en profundidad, que tocara las instituciones de la República: un programa semejante habría topado de seguro con el veto del Consejo de Guardianes, los cuales, en su criba habitual, no permitieron participar a los pretendientes reformistas Mohsen Sazgara y Ebrahim Asgharzadeh. Pese a su despliegue de masas cuando la revuelta estudiantil en Teherán, los conservadores volvieron a evidenciar su escasa proyección en las urnas. Su candidato más aventajado, Ahmad Tavakkoli, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, postulado por el Partido de la Coalición Islámica, sólo cosechó el 15,9%.

En su primera alocución tras conocer su aplastante victoria, saludada con alborozo por las acosadas prensa y clase política reformistas, Jatami afirmó que la prioridad número uno de su segundo y último mandato iba a ser el fortalecimiento de la democracia, y lanzó genéricas promesas de "libertad" y "justicia", aunque matizó que su proceder tendría que adecuarse a unos imperativos de "paciencia, moderación y prudencia". El nuevo ejercicio cuatrienal de Jatami no arrancó hasta el 8 de agosto, con cinco días de retraso, debido a un conflicto constitucional entre la judicatura conservadora y los diputados reformistas por la composición del Consejo de Guardianes, cuyos miembros debían estar presentes en la jura presidencial. La pugna fue dirimida por Jamenei favoreciendo a los conservadores. En el nuevo Ejecutivo, Jatami nombró a su hermano menor Ali, ingeniero industrial y empresario con experiencia en Estados Unidos, jefe del Gabinete presidencial. La mayor de los cuatro hermanos Jatami, Fatemeh, servía desde 1999 como concejala en Ardakán.

7. Las repercusiones negativas del 11-S: renacida hostilidad de Washington y un programa nuclear bajo sospecha

(Epígrafe en previsión)

8. El fracaso final del experimento reformista: de los viciados comicios de 2004 a la sucesión presidencial por Ahmadinejad en 2005

(Epígrafe en previsión)

9. Jatami y el Movimiento Verde: un opositor con reservas

(Epígrafe en previsión)

(Cobertura de la información textual hasta 8/8/2001)